目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

大田区矢口地区を鎮守する氷川さま

東京都大田区矢口に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、矢口地区と称される矢口北町会(千鳥3丁目)・矢口中町会(千鳥2丁目一部)・矢口南町会(矢口1丁目)の鎮守。

正式名称は「氷川神社」だが、他との区別から「矢口氷川神社」とさせて頂く。

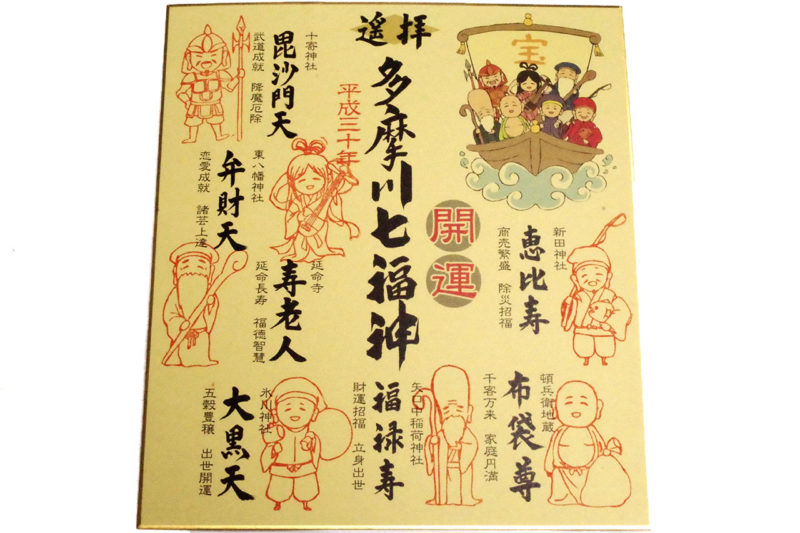

現在は多摩川七福神の大黒天を担っている。

神職は常駐しておらず「新田神社」の兼務社となっている。

神社情報

矢口氷川神社(やぐちひかわじんじゃ)

御祭神:素盞鳴尊

社格等:─

例大祭:8月下旬(隔年)

所在地:東京都大田区矢口1-27-7

最寄駅:武蔵新田駅

公式サイト:https://nittajinja.org/jinja/hikawa.html

御由緒

新田神社からほど近いところに鎮座する氷川神社。御祭神は、嵐や疫病を司り災いから人々を守るとされる素盞鳴尊(すさのおのみこと)。拝殿前には一対の狛犬、すぐ横には柵に囲まれた「三社稲荷」が並ぶ。隔年八月に行われる例大祭では、広い境内が大勢の人々で埋め尽くされるが、日常は静かな境内に、整備され遊具で遊びまわる子どもだちの声が響く。(多摩川七福神より)

歴史考察

御由緒は不詳・新田神社との関係と創建年代の推測

創建年代や御由緒については不詳。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(矢口村)

氷川社

村の東によりてあり。宮作にて三尺四方の社なり。前に鳥居をたつ。鎮座の年代詳ならず。真福寺持。

矢口村の「氷川社」として記されているのが当社。

当時から創建年代は不詳であったようで、小さな神社であった事が分かる。

別当寺は「新田神社」と同様に「真福寺」が担っていた。(現・廃寺)

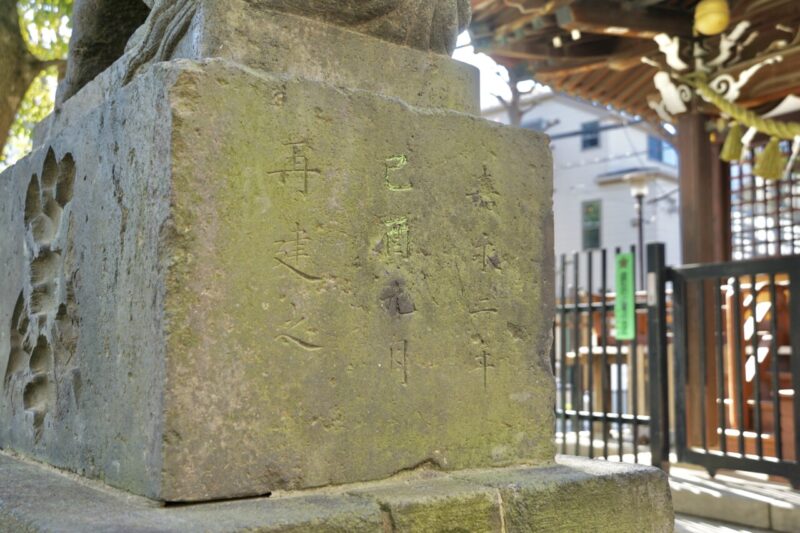

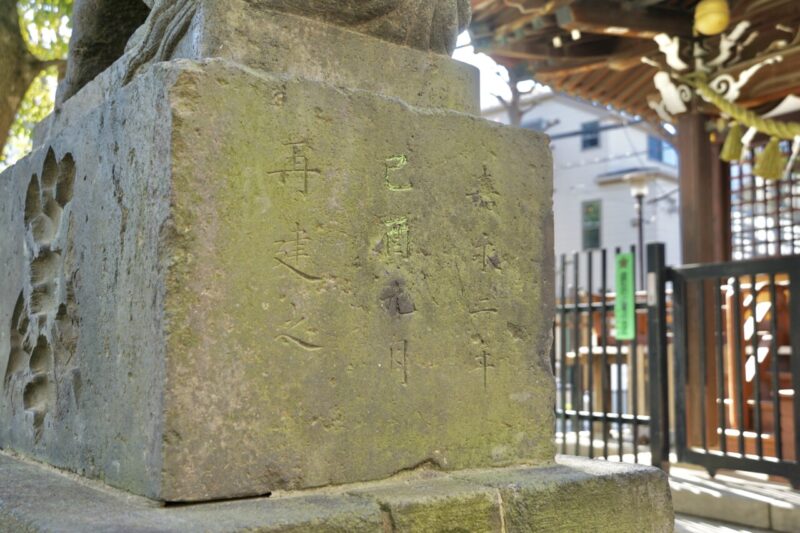

当社境内には嘉永二年(1849)と彫られた狛犬が残る。

この事からも江戸時代以前より矢口村の鎮守として崇敬を集めていたのであろう。

この事からも江戸時代以前より矢口村の鎮守として崇敬を集めていたのであろう。

当社の氏子地域に、旧社格で府社に列した「新田神社」が鎮座。

古くから多くの崇敬を集めた神社であるが、「新田神社」はあくまで当社の氏子地域の神社と云う形で、当地一帯の氏神は当社と云う形になる。

そのため「新田神社」が創建されるより前に、当地の氏神として古くから当社が鎮座していたと推測する事ができる。

「新田神社」が創建したのは南北朝時代の正平十三年/延文三年(1358)。

当社は南北朝時代よりも古い創建で、当地の産土神・氏神として村民たちより崇敬されていたのであろう。

大田区唯一の氷川神社

当社は大田区唯一の氷川信仰の神社(氷川神社)となっている。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

特に氷川神社は荒川流域に多く見る事ができる。

この事から、旧武蔵国足立郡を中心に荒川流域での開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として勧請されていたものと推測されている。

そうした氷川信仰が開拓の神として広まり、荒川流域以外にも点在するようになるのだが、多摩川流域になると氷川神社の姿を殆ど見る事ができなくなる。

そのため当社は多摩川流域における大変珍しい氷川神社で、現在は大田区唯一の氷川神社。

この土地になぜ氷川信仰が根付いたのか、残念ながら御由緒が不明のため詳細不明である。

この土地になぜ氷川信仰が根付いたのか、残念ながら御由緒が不明のため詳細不明である。

明治維新後の歩み・新田神社と共有の神輿や山車

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって、矢口村・古市場村・下丸子村・道塚村・蓮沼村・今泉村・原村・小林村・安方村が合併し、矢口村が成立。

当地は矢口村矢口で、当社はそうした旧矢口村の鎮守を担った。

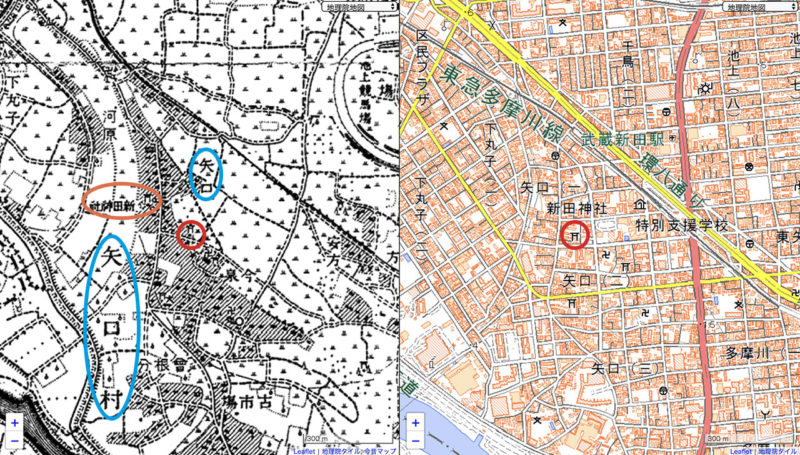

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った箇所で、今も昔も変わらない。

現在と同じ位置に「新田神社」があり、当地は「新田神社」を中心に栄えた。

青円で囲ったところに「矢口」の地名が残っているように、これが矢口村の矢口と言われた一帯。

当社はこの矢口地区の鎮守であり、その氏子地域を今も引き継いでいる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿など悉く焼失。

昭和三十三年(1958)、社殿を再建。

社殿の再建にあたり、神輿・山車も新たに造られた。

社殿の再建にあたり、神輿・山車も新たに造られた。

平成二十年(2008)、老朽化が激しかった当社の神輿庫の代わりに、本務社「新田神社」に神輿庫が造られ、当社の神輿・山車は「新田神社」に納められるようになる。

これは「新田神社」が当社の氏子地域に鎮座しているため、「新田神社」では独自の神輿を造る事はせず、当社と「新田神社」のどちらの祭礼でも神輿御渡できるようにした事による。

これは「新田神社」が当社の氏子地域に鎮座しているため、「新田神社」では独自の神輿を造る事はせず、当社と「新田神社」のどちらの祭礼でも神輿御渡できるようにした事による。

そのため神輿の正面と後部には当社の神紋「左三つ巴」。

左右の側面には「新田神社」の神紋「一つ引き両(大中黒)」が付けられている。

左右の側面には「新田神社」の神紋「一つ引き両(大中黒)」が付けられている。

平成二十六年(2014)、多摩川七福神が開始し当社は大黒天を担っている。

境内案内

氷川児童遊園の一画に鎮座する神社

本務社である「新田神社」からほど近い住宅街に鎮座。

境内はやや広めだが半分ほどは児童遊園。

境内はやや広めだが半分ほどは児童遊園。

子どもたちが遊ぶ昔ながらの地域の鎮守。

子どもたちが遊ぶ昔ながらの地域の鎮守。

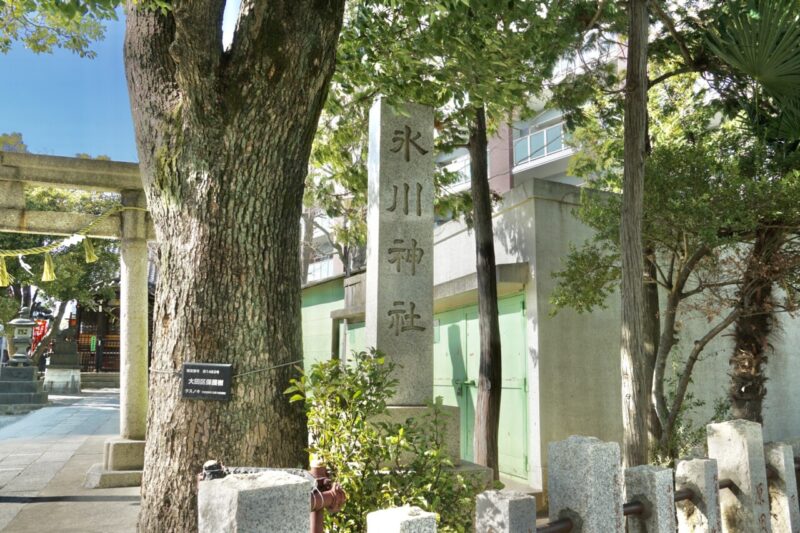

「氷川神社」の社号碑。

その先に鳥居。

その先に鳥居。

正面に参道、左手が児童遊園となる。

正面に参道、左手が児童遊園となる。

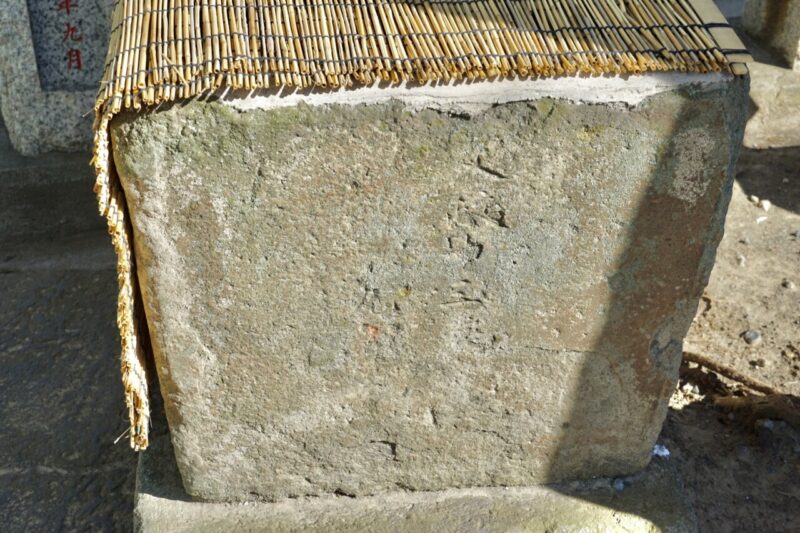

鳥居の手前左手には水盤。

基本的には使用する事はできない。

基本的には使用する事はできない。

文政三年(1820)奉納の古い水盤。

文政三年(1820)奉納の古い水盤。

戦後に再建された社殿

参道の先に社殿。

旧社殿は東京大空襲にて焼失。

旧社殿は東京大空襲にて焼失。

現在の社殿は昭和三十三年(1958)に再建されたもの。

現在の社殿は昭和三十三年(1958)に再建されたもの。

造りとしては簡素ではあるが状態は良く、氏子崇敬者によって綺麗に維持されている。

造りとしては簡素ではあるが状態は良く、氏子崇敬者によって綺麗に維持されている。

江戸時代の狛犬・境内社の三社稲荷

社殿手前には一対の狛犬。

嘉永二年(1849)に奉納されたもの。

嘉永二年(1849)に奉納されたもの。

吽形は右足を僅かに上げるような仕草。

吽形は右足を僅かに上げるような仕草。

大正年間に修復されつつ現存している。

大正年間に修復されつつ現存している。

社殿の右手には境内社の三社稲荷。

手前に昭和四十七年(1972)に鎮座した旨の記念碑が置かれている。

手前に昭和四十七年(1972)に鎮座した旨の記念碑が置かれている。

この事から近隣で祀られていたお稲荷様が当地に遷座したものと思われる。

この事から近隣で祀られていたお稲荷様が当地に遷座したものと思われる。

平時は閉門しているが、正月期間は門が開かれ参拝する事が可能となる。

平時は閉門しているが、正月期間は門が開かれ参拝する事が可能となる。

多摩川七福神巡りの大黒天

平成二十六年(2014)、町おこしの一環で当社を中心とした「多摩川七福神巡り」が開始。

矢口・下丸子地域は、1358年(正平13年)、新田義興が多摩川の矢口渡で謀殺されたという伝説に関連する様々な逸話や史跡が残っている地域です。

2014年、この地域に『多摩川七福神』が設置され、新しい歴史が始まります。

多摩川七福神は、この地で暮らす人々や、この地域を訪れる人々の”心のよりどころ”として、未来への希望と生きる力を与えてくれる神様達です。

この機会に「多摩川七福神パワースポット巡り!」で、ご自身やご家族の福運祈願を行いながら、先人たちの思いや数々の歴史の証(地域資源)との出会いをお楽しみください。(頒布の資料より)

七福神巡りの色紙の頒布(1,000円)は「新田神社」のみで行われる。

色紙は通年販売しており、一年を通して巡ることができる七福神巡りとなっている。

色紙は通年販売しており、一年を通して巡ることができる七福神巡りとなっている。

当社は多摩川七福神の大黒天を担う。

社殿前にはその旨を掲示。

社殿前にはその旨を掲示。

正月期間は社殿が開いていて中には多摩川七福神の大黒天のお姿も。

正月期間は社殿が開いていて中には多摩川七福神の大黒天のお姿も。

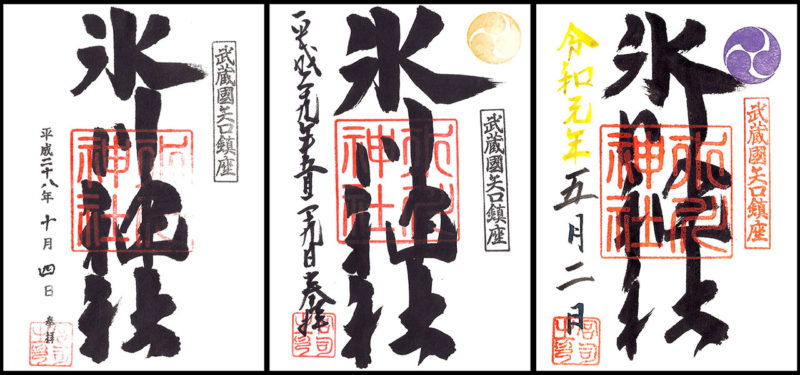

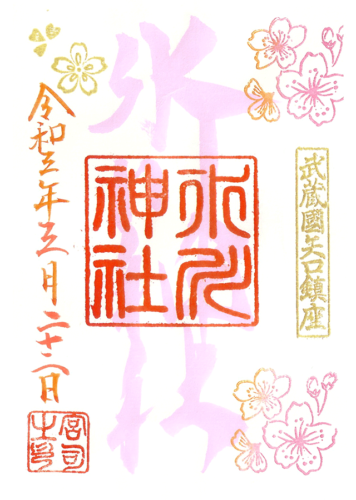

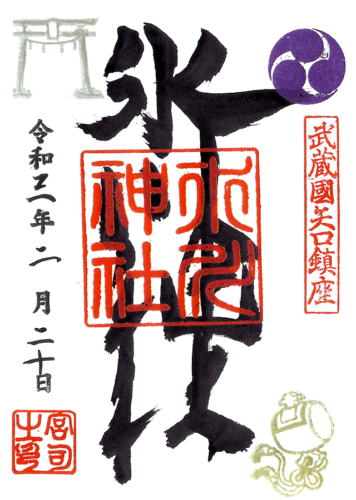

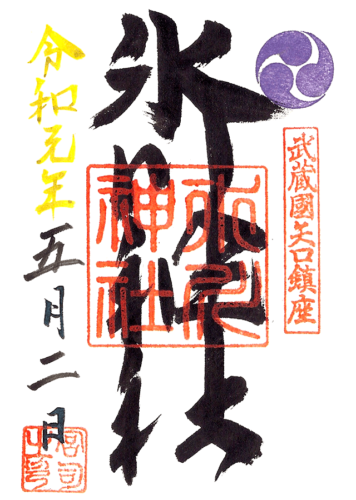

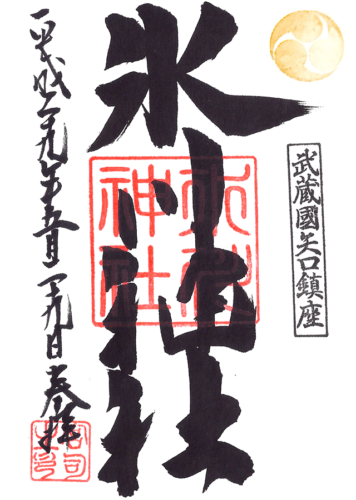

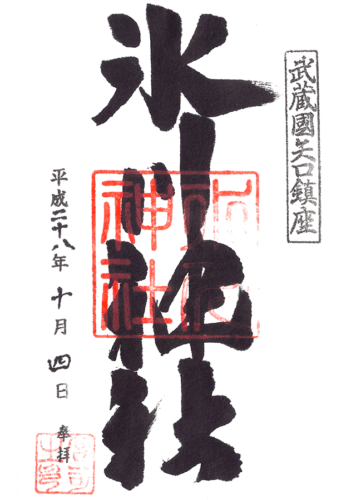

氷川神社の御朱印は新田神社にて・桜記念御朱印

当社は神職が常駐していない無人の神社。

そのため当社の御朱印は本務社である「新田神社」社務所にて頂ける。

そのため当社の御朱印は本務社である「新田神社」社務所にて頂ける。

御朱印は「氷川神社」の朱印は変わらないものの、定期的にリニューアル。

左から2016年、2017年、2019年(令和)に頂いたもの。

左から2016年、2017年、2019年(令和)に頂いたもの。

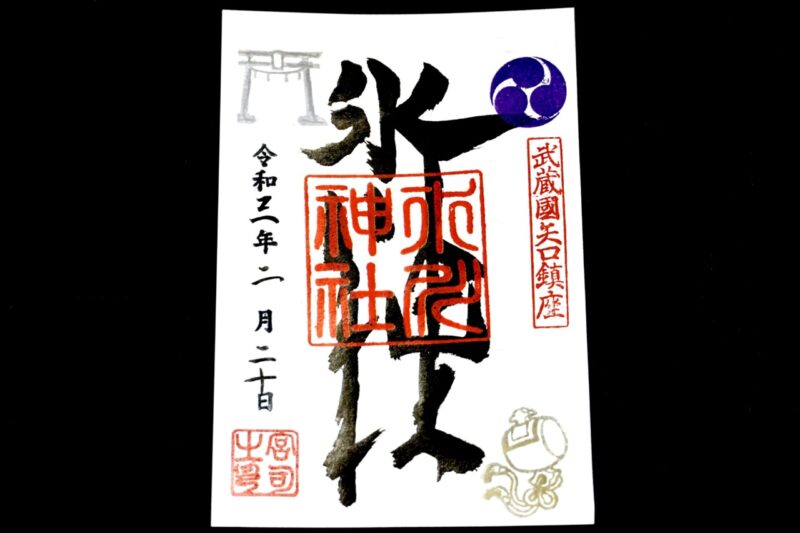

2021年に頂いた御朱印は鳥居と打出の小槌の印も。

2021年に頂いた御朱印は鳥居と打出の小槌の印も。

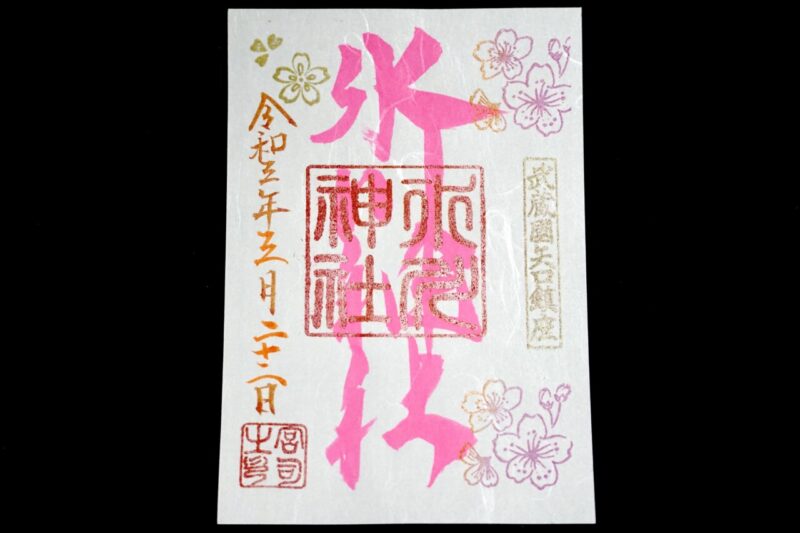

2021年3月22日からは限定御朱印も授与。

「新田神社」にて100枚限定で授与された。

「新田神社」にて100枚限定で授与された。

氷川児童遊園の一画にあるソメイヨシノ。

氷川児童遊園の一画にあるソメイヨシノ。

春を彩る。

春を彩る。

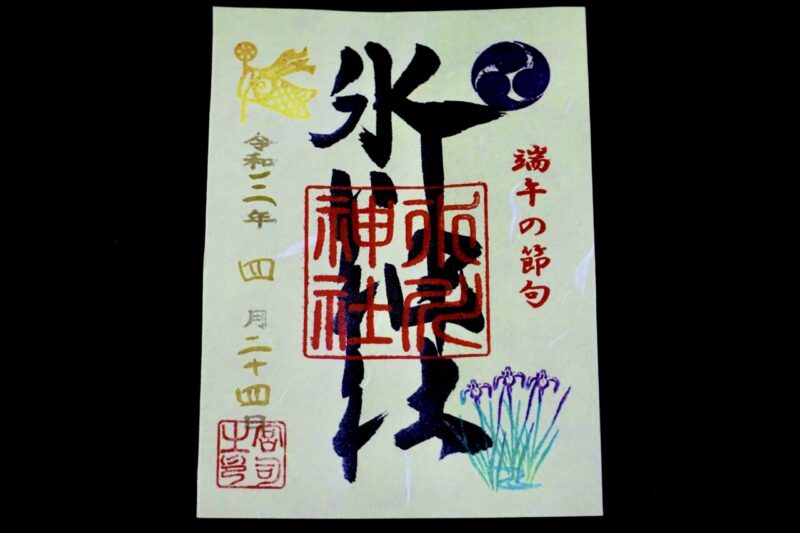

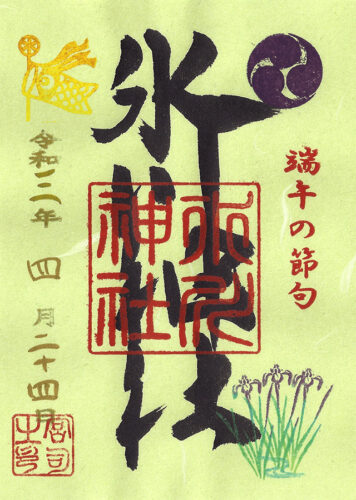

4月24日からは端午の節句記念御朱印も授与。

こちらは「新田神社」にて限定150枚での授与となった。

こちらは「新田神社」にて限定150枚での授与となった。

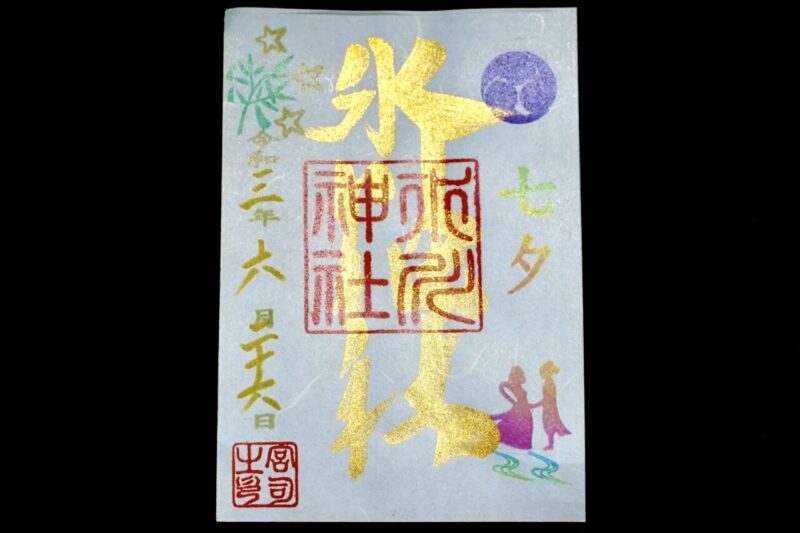

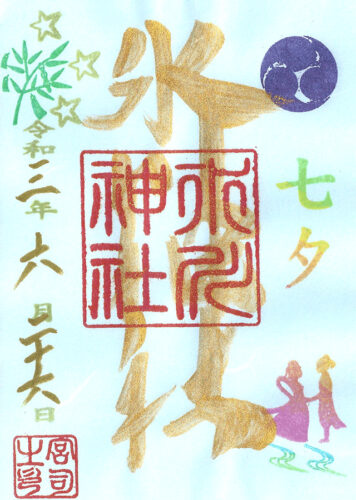

6月26日からは七夕記念御朱印も授与。

こちらは「新田神社」にて限定200枚での授与となった。

こちらは「新田神社」にて限定200枚での授与となった。

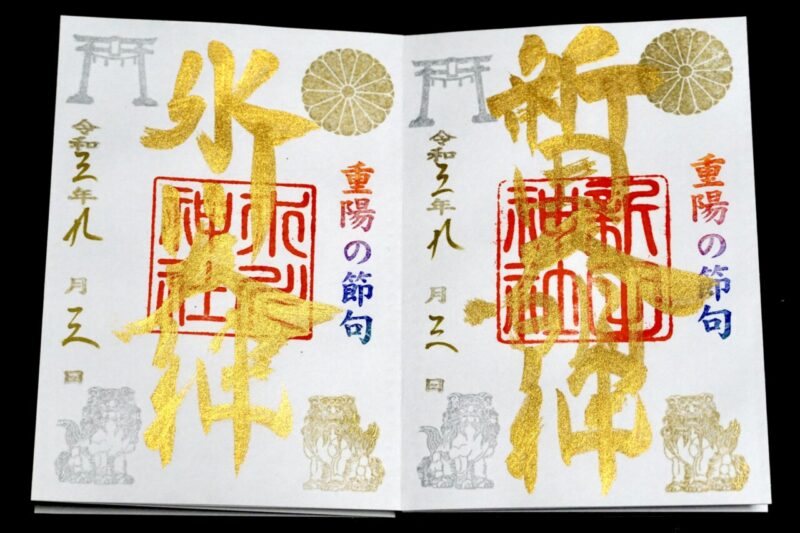

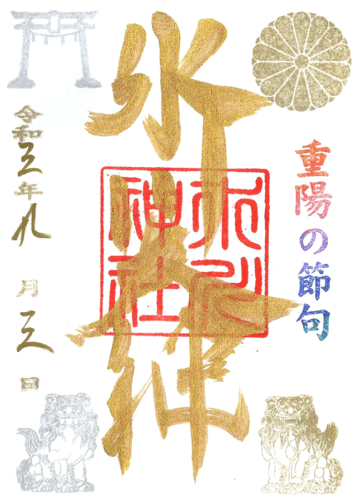

9月1日から26日までは重陽の節句記念御朱印も授与。

左が当社の御朱印で「氷川大神」の文字、「新田神社」にて帳面へ直接頂けた。(宮司さんがいらっしゃる時のみ)

左が当社の御朱印で「氷川大神」の文字、「新田神社」にて帳面へ直接頂けた。(宮司さんがいらっしゃる時のみ)

2021年12月11日から授与された令和四年新春記念御朱印。

初の見開き御朱印で素戔嗚命の姿も。

初の見開き御朱印で素戔嗚命の姿も。

2022年正月の限定御朱印だが分散参拝の幸先詣で推奨のため2021年12月11日より授与開始となった。(右は「新田神社」の新春特別御朱印)

2022年正月の限定御朱印だが分散参拝の幸先詣で推奨のため2021年12月11日より授与開始となった。(右は「新田神社」の新春特別御朱印)

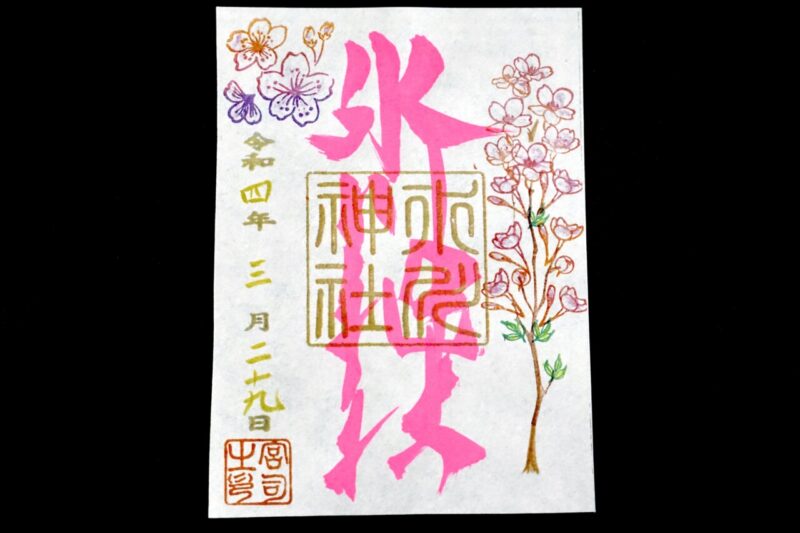

2022年3月26日より授与の桜まいり記念御朱印。

「新田神社」にて頂け、書き置きのみ。

「新田神社」にて頂け、書き置きのみ。

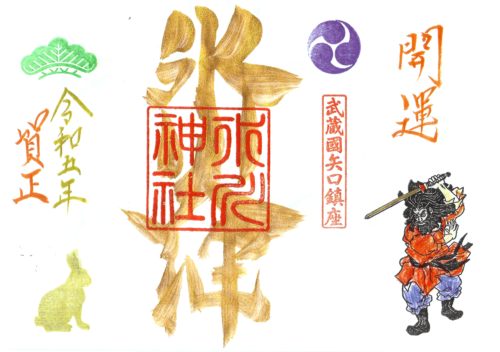

2023年元日から授与の初詣御朱印。

見開き御朱印で素戔嗚命の姿入り。

見開き御朱印で素戔嗚命の姿入り。

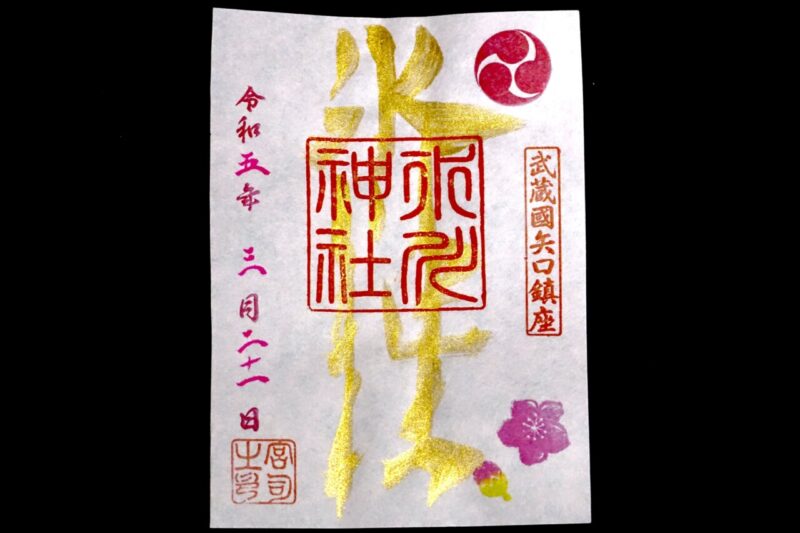

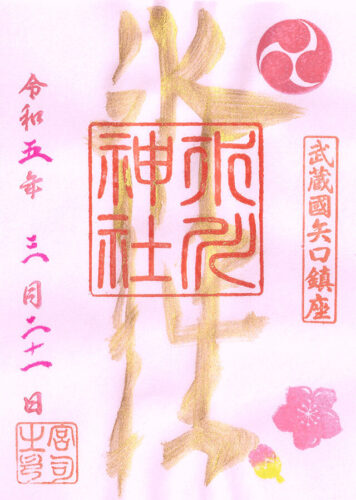

2023年3月19日より授与の桜詣御朱印。

例年と同様に「新田神社」にて頂け、書き置きのみ。

例年と同様に「新田神社」にて頂け、書き置きのみ。

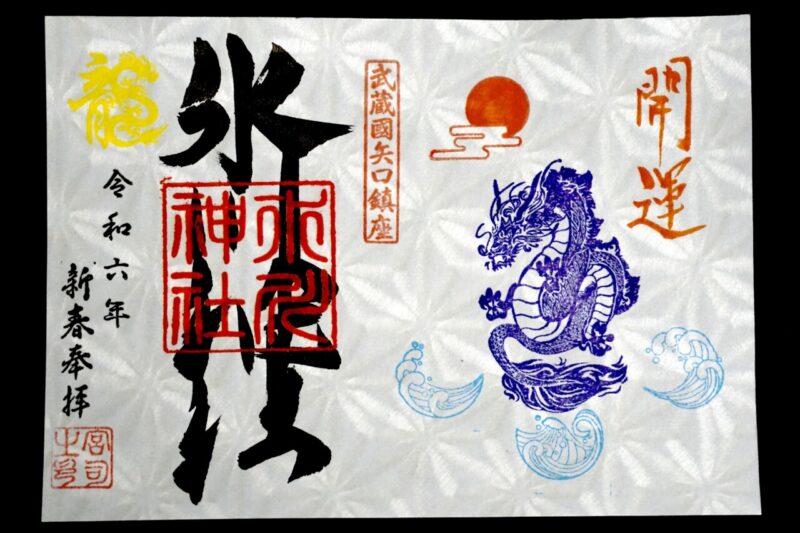

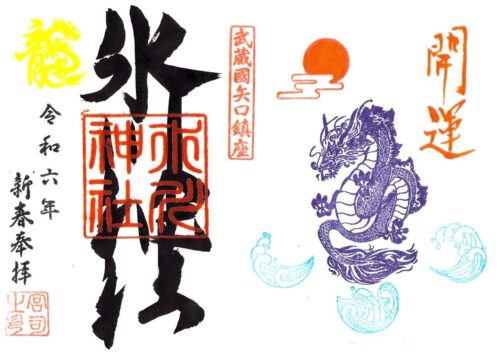

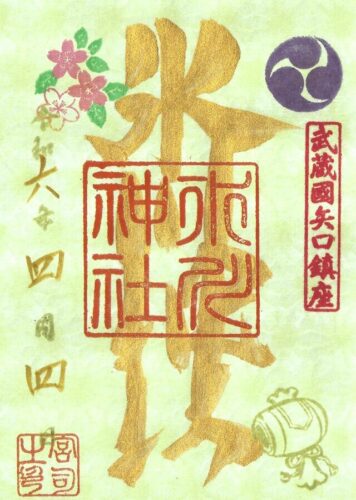

2024年の初詣御朱印。

辰年らしく干支の龍をデザイン。

辰年らしく干支の龍をデザイン。

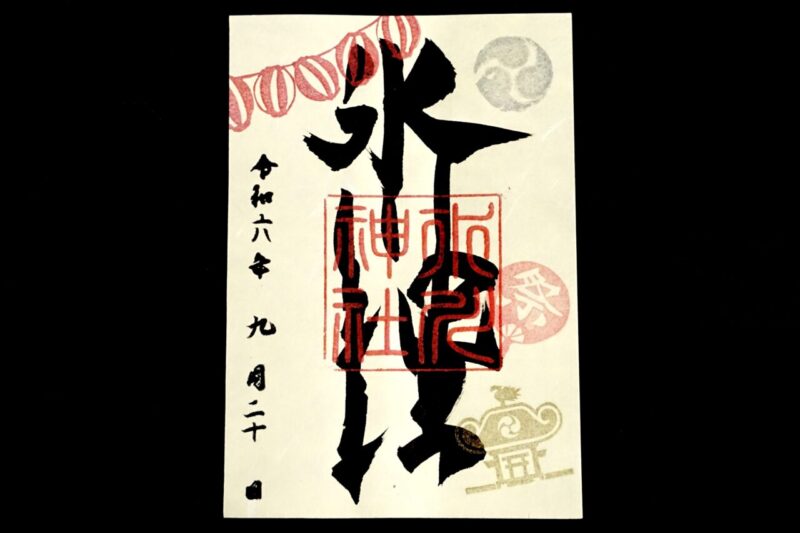

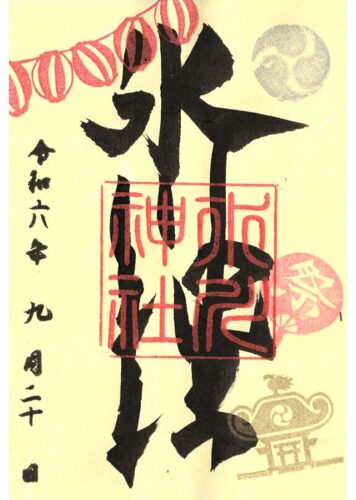

2024年例大祭限定御朱印で9月29日に6年ぶりの神輿渡御が行われた。

2024年例大祭限定御朱印で9月29日に6年ぶりの神輿渡御が行われた。

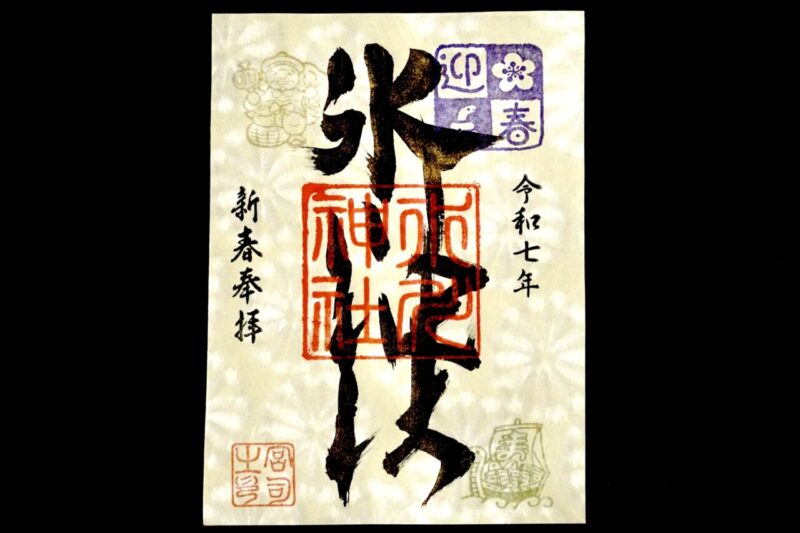

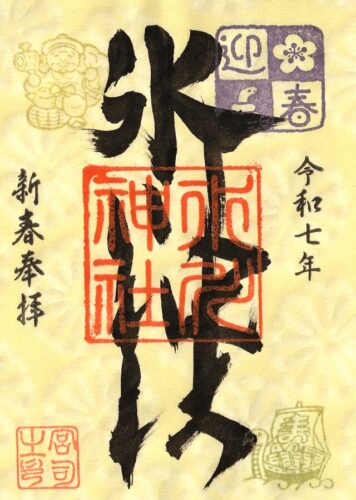

2025年元日から授与の限定御朱印。

こちらも数量限定での授与。

こちらも数量限定での授与。

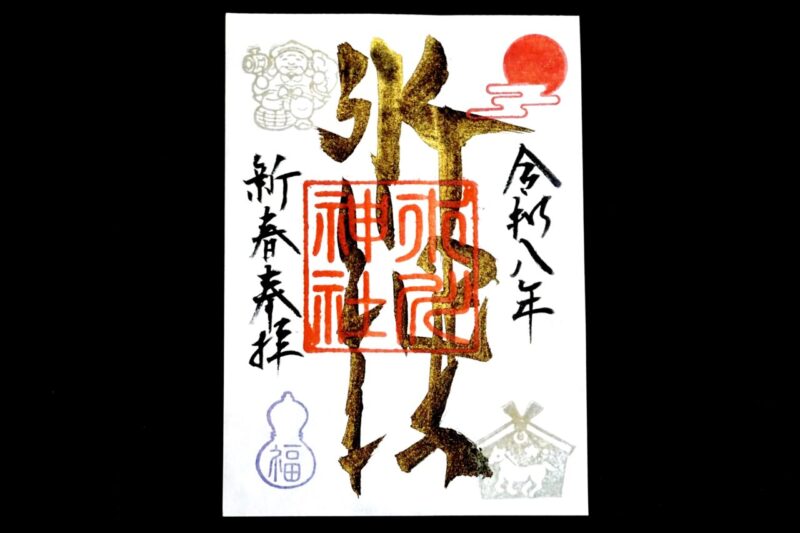

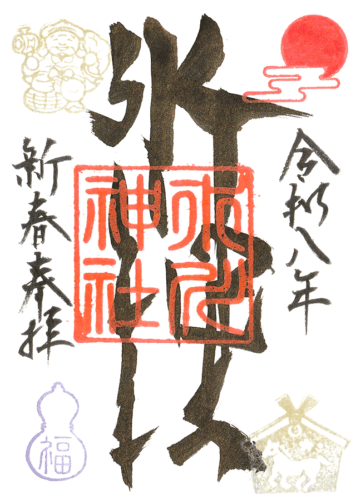

こちらは2026年の初詣御朱印。

こちらは2026年の初詣御朱印。

所感

創建年代や御由緒が不詳である当社。

江戸時代の地誌より江戸時代以前には鎮座しているのは間違いなく、また本務社である「新田神社」が当社の氏子地域に鎮座している事からも、「新田神社」が創建される南北朝時代以前より当地の氏神様として鎮座していた事が窺える。

多摩川流域にはあまり見る事ができない氷川信仰の神社が、なぜ当地にあるのか、そうした謎も含めて大変興味深い神社。

普段は無人社ではあるが、境内は綺麗に整備されており、境内の半分近くを占める児童公園では、地域の子どもや親子が遊ぶ姿を見る事ができ、まさに地域に根付いた神社。

すぐ近くに「新田神社」と云う江戸時代には江戸庶民の人気を博した神社がありながらも、こうして当社がずっと大切に維持されているのは、氏子地域からの崇敬、そして「新田神社」からの氏神様である当社に対する配慮を見て取れ、御由緒など不詳でありながらも、そうした紡いできた地域の歴史を垣間見る事ができる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

「新田神社」社務所にて。

※神職が常駐していないため本務社「新田神社」にて御朱印を頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 2024年初詣

- 2023年初詣

- 2022年新春記念(幸先詣)

- 2026年初詣

- 2025年初詣

- 2024年例大祭

- 2024年桜

- 2023年桜詣

- 2022年桜まいり記念

- 重陽の節句記念

- 七夕記念

- 端午の節句記念

- 2022年桜記念

- 通常

- 新元号記念

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2026/01/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/04(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/21(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/04(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/29(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/11(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/03(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/26(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/05/02(御朱印拝受)

参拝日:2017/05/29(御朱印拝受)

参拝日:2016/10/04(御朱印拝受)

コメント