神社情報

江北氷川神社 (こうほくひかわじんじゃ)

御祭神:素盞嗚尊

相殿神:奇稲田姫命・大己貴命・天照大御神・伊邪那美命・淤母陀琉命

社格等:村社

例大祭:9月中旬の土・日曜

所在地:東京都足立区江北2-43-8

最寄駅:江北駅・高野駅

公式サイト:http://www.hikawajinja.com/

御由緒

江北氷川神社は、秩父山系を水源とする荒川流域に位置し「沼田」という旧地名からもわかるように、古来より清流が流れる湖沼地帯であったと思われます。このような清地に、ご祭神(素盞鳴尊)は古代より治水守護神として奉祀されておりましたが、村落の開発に伴い、荒川を出雲の國・簸川(ひのかわ)の故事に見立てて、氷川神社を創建したものと考えられております。

悠久の歴史のまにまに、足立区西部一帯の総本社として、現在も連綿と篤い信仰を集めております。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2018/10/02(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/19(御朱印拝受)

参拝日:2015/10/22(御朱印拝受)

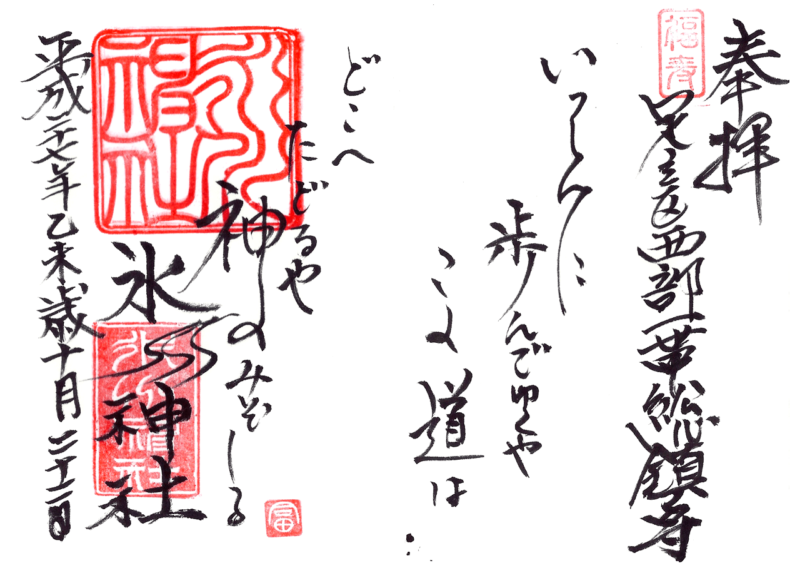

御朱印

初穂料:志納(500円から)

社務所にて。

※名誉宮司がいらっしゃる時のみ見開きで和歌つきの御朱印を頂ける(和歌は毎年変更)

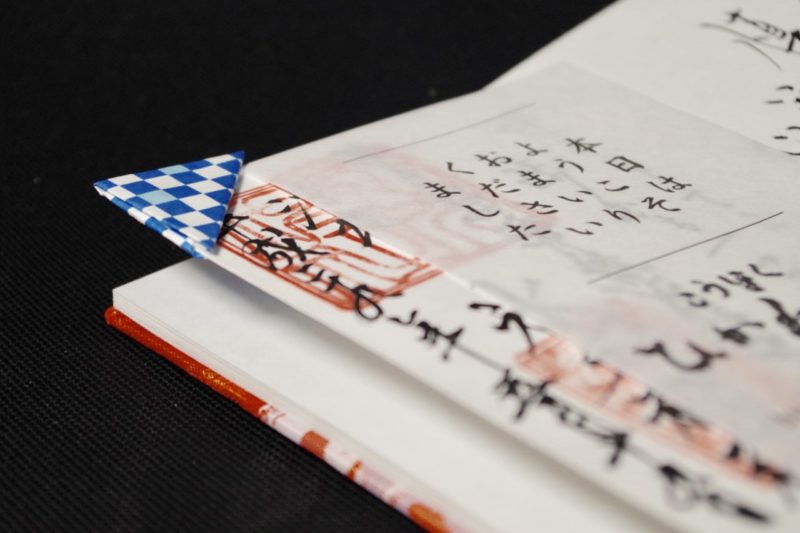

※お手製の栞も頂ける。

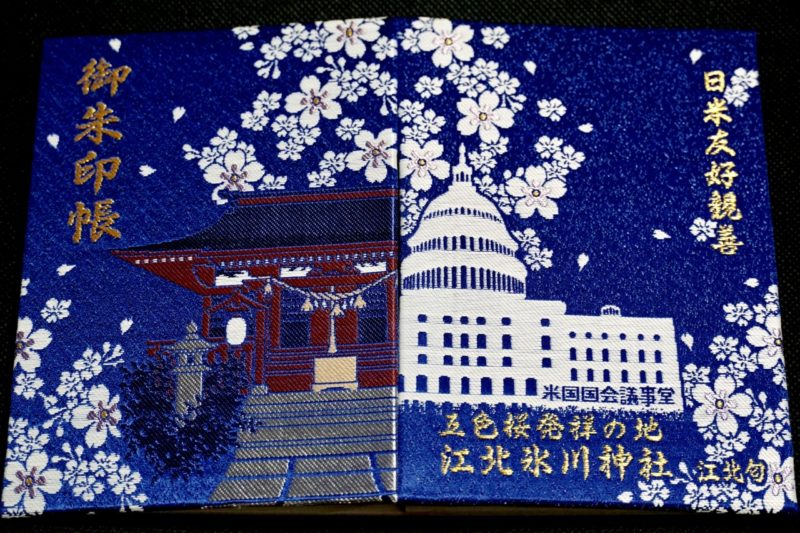

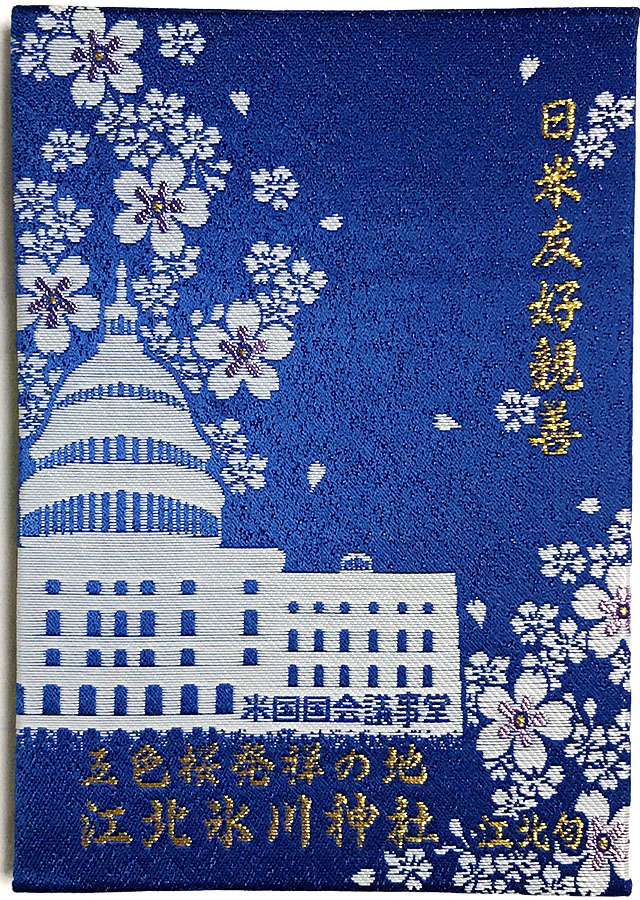

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

2017年12月25日よりオリジナルの御朱印帳を用意。

表面には社殿と日米友好の証として送られた江北の五色桜。

裏面には米国国会議事堂と江北の五色桜。

赤色、青色、緑色の3色用意。

授与品・頒布品

お手製栞

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印を拝受した際に頂ける。

歴史考察

旧江北村の総鎮守の氷川さま

東京都足立区江北に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧沼田村の鎮守。

明治時代に近隣9つの村が合併し江北村が成立した際には江北村総鎮守とされた。

現在も足立区西部一帯(計17社)の本務社を担い、地域の中核神社となっている。

正式名称は「氷川神社」であるが、他との区別から「江北氷川神社」と称される事が多い。

荒川流域に点在する氷川神社

創建年代は不詳。

当地の開拓神として氷川神が勧請されたと推測される。

「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰となっている。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

特に氷川神社は荒川流域に多く見る事ができる。

当地も荒川流域であり、開拓の神として勧請されていたものと推測できる。

村が開拓される際に、開拓神・鎮守として勧請されたものであろう。

沼田村の鎮守とされた江戸時代

当地は古くは「沼田」という地名であった。

江戸時代の史料に沼田村の文字を見る事ができ、当社は沼田村鎮守として崇敬を集めた。

元禄十二年(1699)、氏子より手水石が奉納。

この手水石は庚申塔も兼ねていると云い、現存し保存されている。

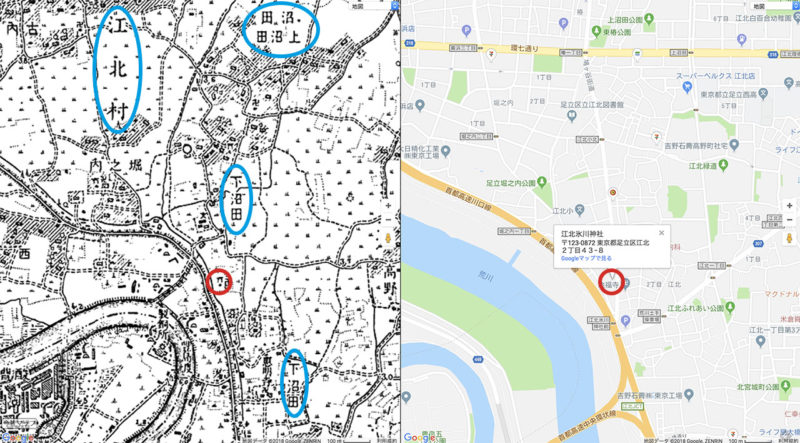

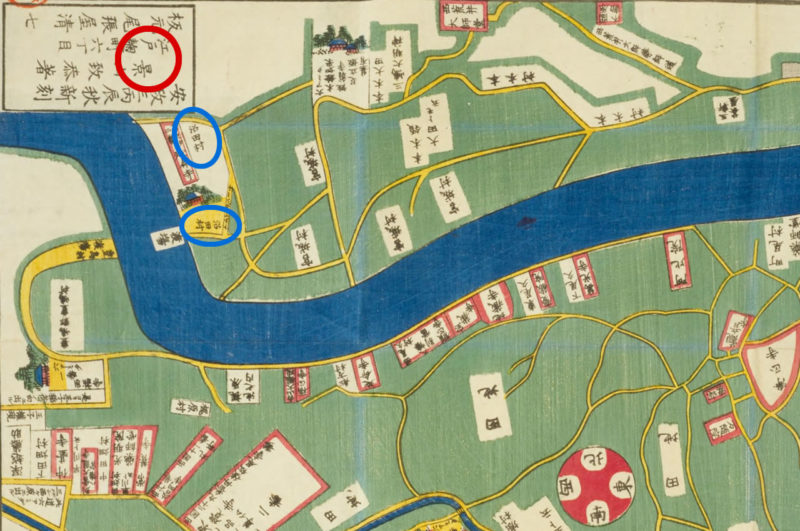

江戸切絵図から見る沼田村

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の根岸・谷中周辺の切絵図。

左が北の地図で、当地周辺は左下に描かれている。

青円で囲ったように「沼田村」の文字を見る事ができる。

残念ながら当社は記されていないものの、地理からいって赤円で囲ったあたりが当社の鎮座地になる。

当地の周辺の殆どは百姓地・田畑であり、大変のどかな農村であった事も窺える。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(沼田村)

氷川社

村の鎮守なり。地福寺持。

沼田村の「氷川社」とされているのが当社。

沼田村の鎮守であった事と、現在も隣接する「地福寺」が別当寺だった事が記されている。

「草堂山地福寺」の創建年代は不詳ながら、沼田村の開拓が進んだ江戸時代初期に創建したと推定されており、当社の別当寺を担った。

江戸時代は神仏習合の元、当社と境内を同じくする別当寺であり、現在も通りを隔てた向かいに隣接している。

天保四年(1833)、本殿が造営され、これが現存している。

明治以降の歩み・9か村が合併した江北村の総鎮守となる

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治八年(1875)、拝殿が再建。

この拝殿が改修されつつ現存。

この拝殿が改修されつつ現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、沼田村・鹿浜村・鹿浜新田・加々皿沼村・高野村・谷在家村・宮城村・小台村・堀之内村が合併し「江北村」が成立。

当社は江北村の総鎮守とされた。

江北村の村名は、荒川の北に位置していた事に由来する。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

荒川より北は、田畑が多くのどかな農村だった事が分かる。

「江北村」の一帯で、沼田・上沼田・下沼田といった地名も残っている。

戦時中は戦火を免れており、社殿などが現存。

戦後になり境内整備が進む。

昭和二十六年(1951)、大正天皇后・貞明皇后が崩御された際、宮中より皇后ゆかりの羽二重を下賜され、社号額として保存している。

昭和五十九年(1984)、昭和の大改修工事が行われた。

平成十一年(1999)、氏子崇敬者より宮神輿が奉納されている。

現在は足立区西部一帯(計17社)の本務社を担い、地域の中核神社となっている。

境内案内

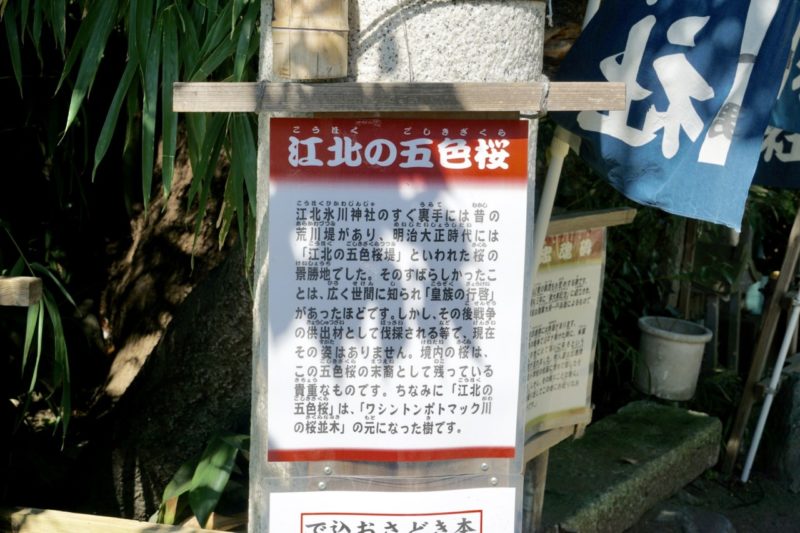

荒川沿いに鎮座・鳥居横にある江北の五色桜

最寄駅の江北駅からは徒歩15分程の距離。

荒川の土手沿い首都高速川口線に面して鎮座。

綺麗な玉垣に囲まれた境内で、その先に鳥居。

綺麗な玉垣に囲まれた境内で、その先に鳥居。

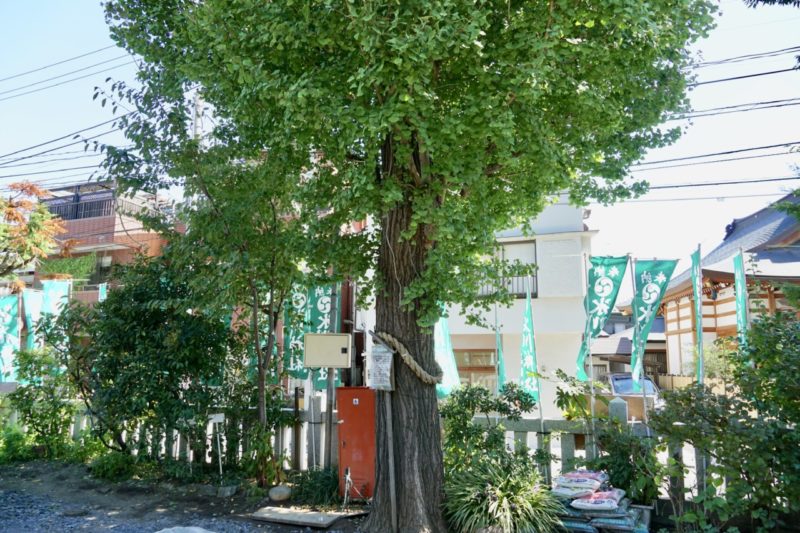

この鳥居の横に江北の五色桜と云う江北村発祥の桜が植えられている。

この鳥居の横に江北の五色桜と云う江北村発祥の桜が植えられている。

鳥居の左手にあるのが江北の五色桜。

10月に撮影したものなので葉桜であるが、末裔として残っているもの。

10月に撮影したものなので葉桜であるが、末裔として残っているもの。

明治大正時代には当社裏手の荒川堤は「江北の五色桜堤」と云われる名所であった。

明治大正時代には当社裏手の荒川堤は「江北の五色桜堤」と云われる名所であった。

明治十九年(1886)、後に江北村・初代村長となる清水謙吾が中心となり、地元民が出し合った資金で、開花期間が長い八重の里桜78種3225本を約5.8kmの長さの荒川堤に植樹。

五色桜の名は、当時の新聞に「五色に彩られ」と記事が紹介された事が由来で、「江北の五色桜堤」として、多くの花見客で賑わいを見せ、明治大正時代の桜の名所であった。

八方睨みの獅子・鬼瓦吐水口の手水舎

鳥居を潜ったすぐ左手に手水舎。

手水舎の吐水口に使用されているのが、かつて拝殿に使われていた鬼瓦の獅子像。

手水舎の吐水口に使用されているのが、かつて拝殿に使われていた鬼瓦の獅子像。

昭和の大改修工事の際に拝殿からおろされた鬼瓦を利用していて、魔を払う獅子の吐水口となっているのが特徴的。

昭和の大改修工事の際に拝殿からおろされた鬼瓦を利用していて、魔を払う獅子の吐水口となっているのが特徴的。

手水舎もセンサーで反応して水が出る仕組みになっており、その右にはタブレット端末が置かれ、手水舎の使い方が動画で流れていたりと面白い試み。

手水舎もセンサーで反応して水が出る仕組みになっており、その右にはタブレット端末が置かれ、手水舎の使い方が動画で流れていたりと面白い試み。

その先、整備された参道が続く。

季節に応じて鉢が置かれていたりと綺麗に整備。

季節に応じて鉢が置かれていたりと綺麗に整備。

江戸後期から明治に造営された社殿

社殿は江戸後期の本殿と明治の拝殿が現存。

拝殿は明治八年(1875)に造営されたもの。

拝殿は明治八年(1875)に造営されたもの。

造りとしては簡素であるが所々の彫刻が良い出来。

造りとしては簡素であるが所々の彫刻が良い出来。

木鼻には獅子の彫刻。

木鼻には獅子の彫刻。

扁額は名誉宮司による揮毫。

扁額は名誉宮司による揮毫。

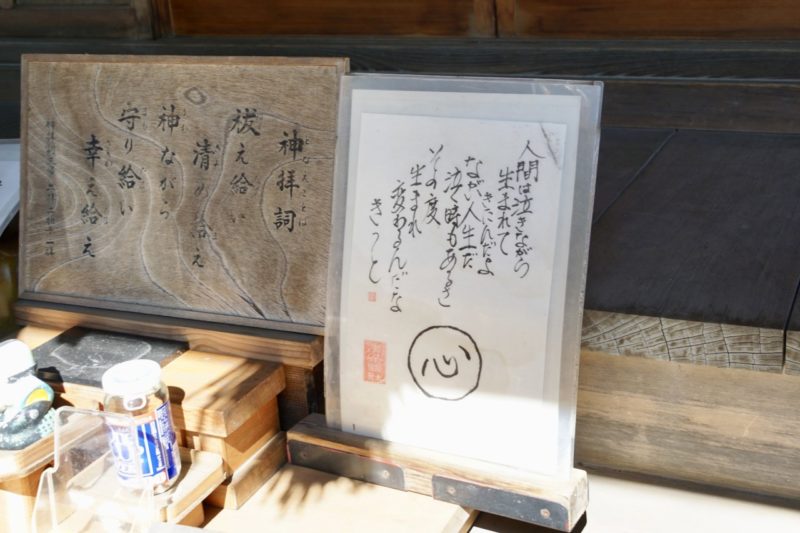

拝殿前には道歌が置かれている。

拝殿前には道歌が置かれている。

本殿は、天保四年(1833)に造営されたものが現存。

こちらは覆殿で本殿を保護しており、中に江戸後期の本殿が納められている。

こちらは覆殿で本殿を保護しており、中に江戸後期の本殿が納められている。

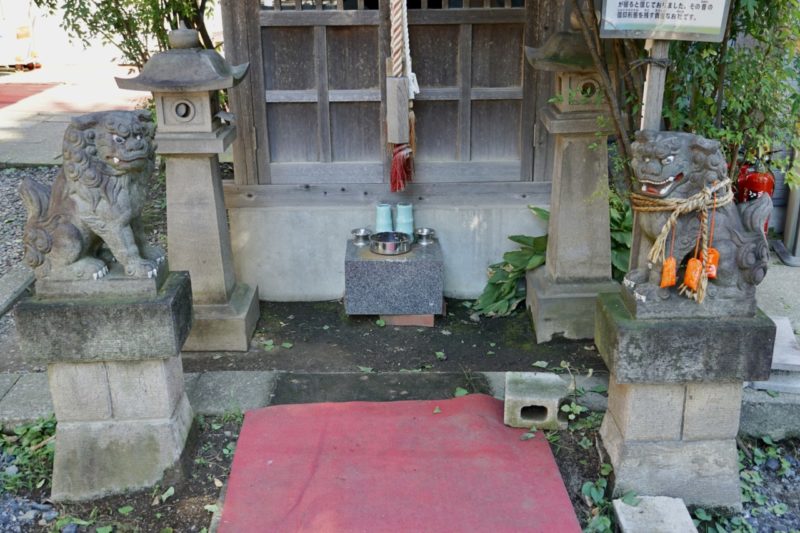

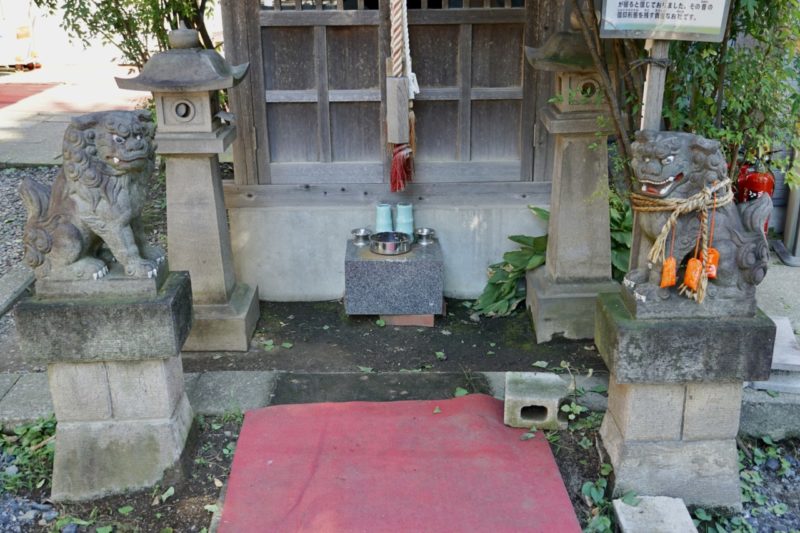

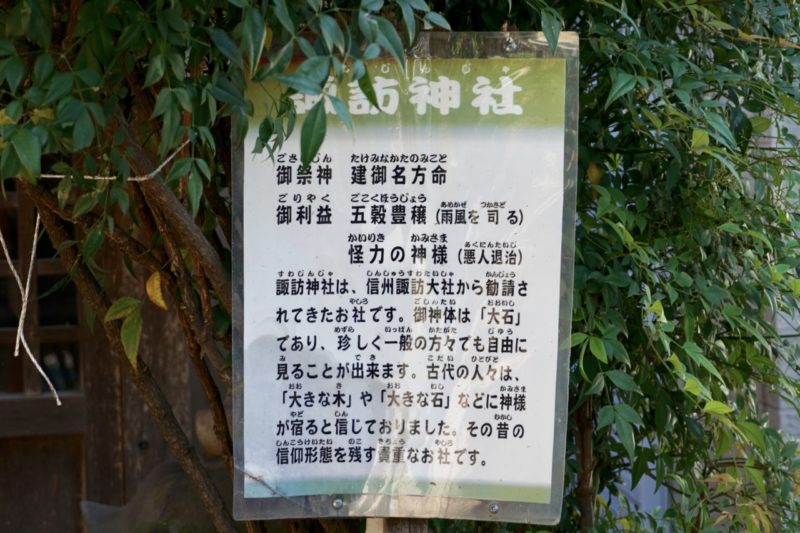

境内社・多くの小祠が置かれた境内

社殿の右手に境内社の諏訪神社。

社殿前には狛犬も奉納。

社殿前には狛犬も奉納。

小さな狛犬で可愛らしい。

小さな狛犬で可愛らしい。

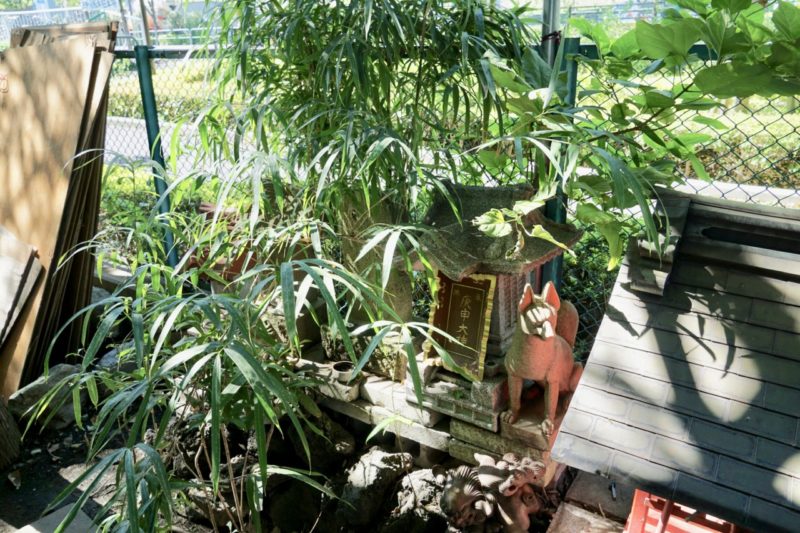

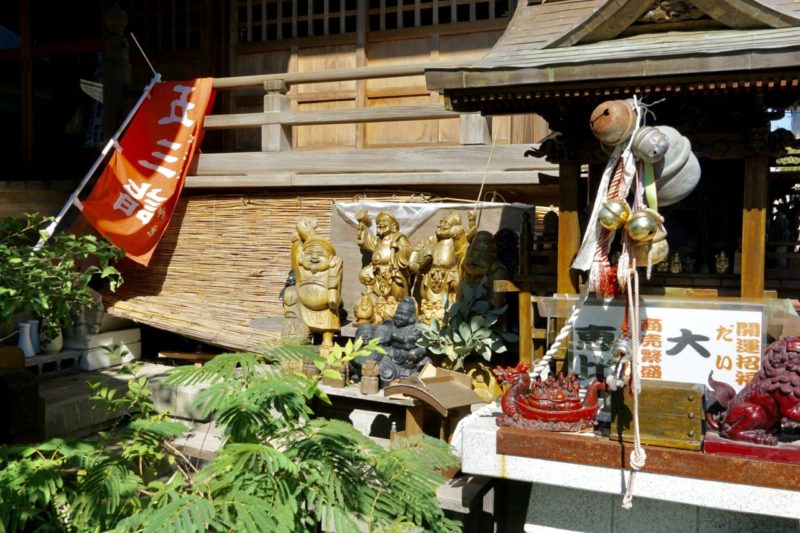

拝殿の手前に、大黒様・恵比寿様を祀る小祠。

当社にはこうした小祠が多く祀られているのが特徴。

当社にはこうした小祠が多く祀られているのが特徴。

参道途中左手がそうした小祠が多く置かれた一画。

この先に、稲荷社や弁天社などの小祠が並ぶ。

この先に、稲荷社や弁天社などの小祠が並ぶ。

細い参道が幾つか整備。

細い参道が幾つか整備。

いずれも江北村の邸内社などとして祀られていたもの。

いずれも江北村の邸内社などとして祀られていたもの。

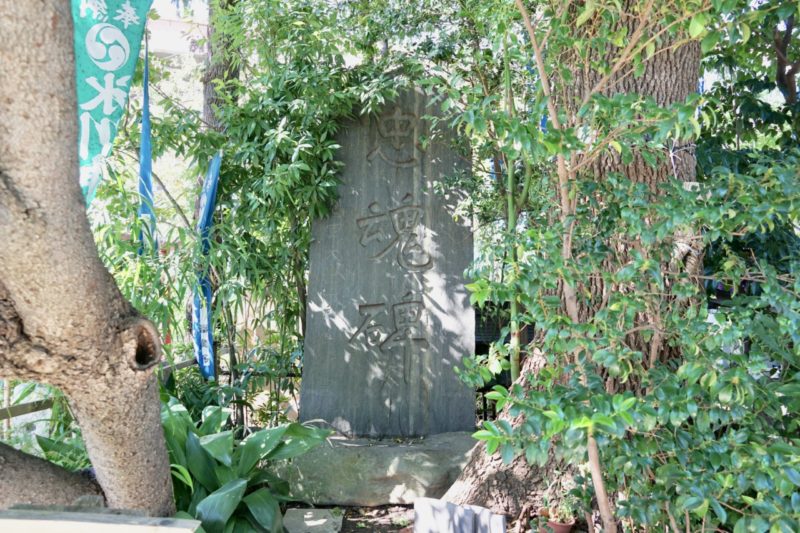

奥には庚申塔などもあり、無造作に置かれた一画ながら、古い信仰を感じる。

奥には庚申塔などもあり、無造作に置かれた一画ながら、古い信仰を感じる。

旧江北村の総鎮守である当社に遷された歴史を伝える祠たち。

旧江北村の総鎮守である当社に遷された歴史を伝える祠たち。

境内社鳥居の左手にも小祠。

山の神・水野神を祀っていると云う。

山の神・水野神を祀っていると云う。

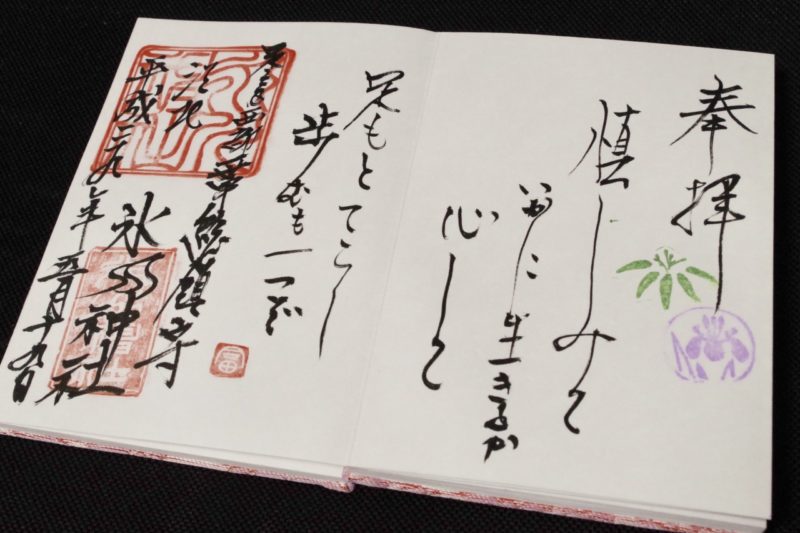

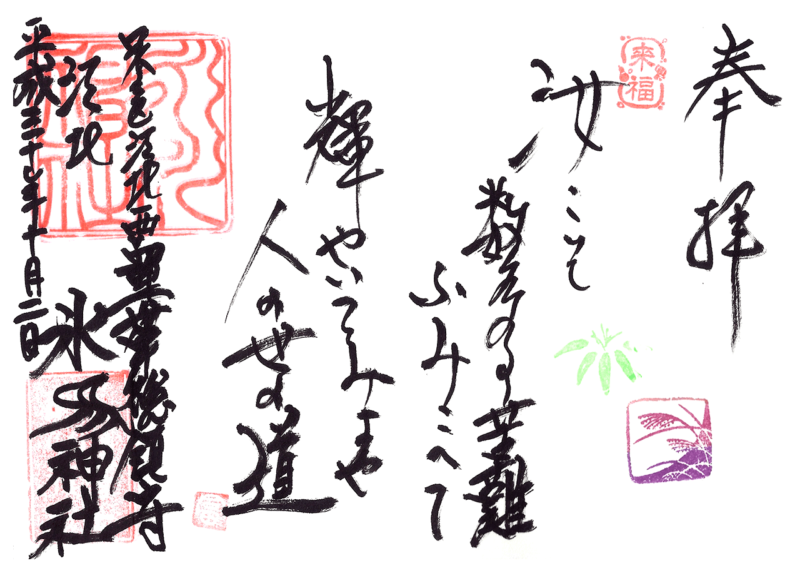

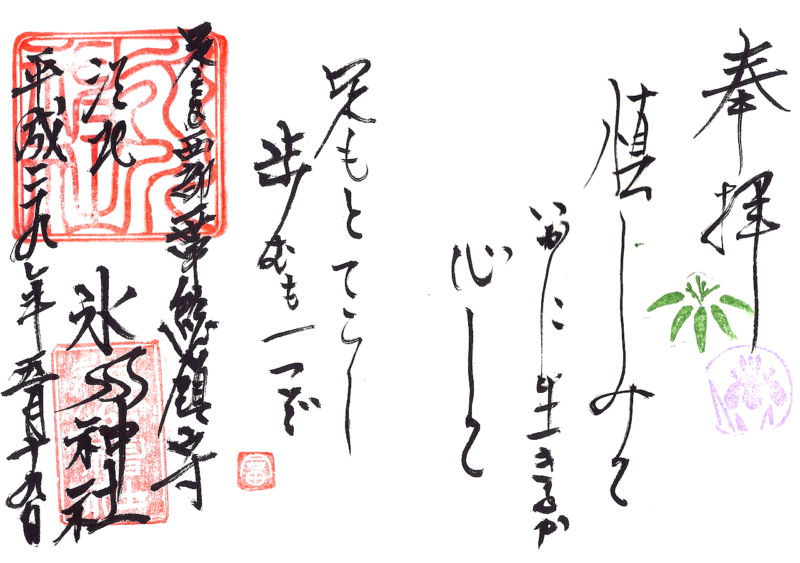

名誉宮司による和歌の見開き御朱印

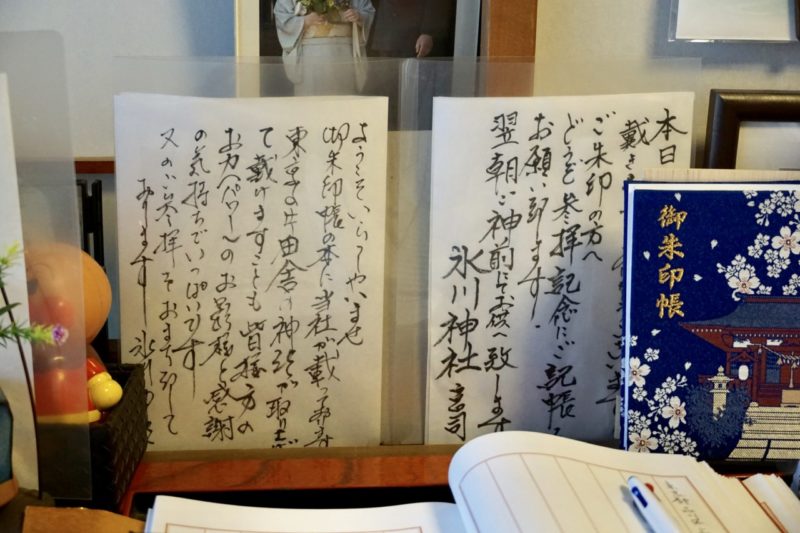

御朱印は社務所にて。

授与品も豊富に用意している。

授与品も豊富に用意している。

オリジナルの授与品も豊富で色々と努力されている。

オリジナルの授与品も豊富で色々と努力されている。

当社の御朱印は、見開きで和歌を書いて下さる事で知られる。

名誉宮司(女性の方)による和歌で、詠まれる歌は毎年変わる。

名誉宮司(女性の方)による和歌で、詠まれる歌は毎年変わる。

毎年、道歌とも云える内容になっているのが特徴。

毎年、道歌とも云える内容になっているのが特徴。

神社において永年宮司を務めるなど、顕著な功績を有する者が神職を引退する際に後任宮司の推薦に基づいて贈られる称号。

都内で女性の名誉宮司は当社のみ。

社務所には、住所氏名を記帳する帳面。

記載すると翌朝にその帳面を祈祷して下さる。

記載すると翌朝にその帳面を祈祷して下さる。

2017年に参拝時は、お手製の栞を挟んで下さり、こうした心遣いも有り難い。

2017年に参拝時は、お手製の栞を挟んで下さり、こうした心遣いも有り難い。

筆者は年に数回参詣しているが、兼務社を多く抱えるためご不在の時も多い。

御朱印を頂きたい場合は「事前にお電話下さい」との事なので、社務所まで連絡してみるのもよいと思う。(連絡先は公式サイトからご確認頂きたい)

江北の五色桜と米国国会議事堂がデザインされた御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

2017年12月25日より頒布を開始した御朱印帳で、青色・緑色・赤色の3色用意。

2017年12月25日より頒布を開始した御朱印帳で、青色・緑色・赤色の3色用意。

表面には江北の五色桜と社殿。

特徴的なのが裏面で、日米友好親善と米国国会議事堂がデザインされているのが特徴。

特徴的なのが裏面で、日米友好親善と米国国会議事堂がデザインされているのが特徴。

後に江北村・初代村長となる清水謙吾が中心となり、明治に荒川堤に整備された江北の五色桜は、明治大正時代の桜の名所として広く知られていた。

明治四十三年(1910)、荒川堤の桜並木(江北の五色桜)が集められて台木に接ぎ木され、翌年、米国の首都・ワシントンD.C.に送られた。

明治四十五年(1912)、米国で式典が行われている。

これが、現在は全米桜祭りで知られるワシントンポトマック河畔の桜。

このように日本と米国の間の友好関係を育て強める目的で寄贈された桜が、当地発祥の江北の五色桜であるため、御朱印帳には米国国会議事堂がデザインされている。

所感

沼田村の鎮守とされた当社。

荒川流域に多く鎮座する氷川神社の一社であり、湖沼地帯であった当地を開拓する際に祀られたものと思われ、村の鎮守として地域を見守ってきたのであろう。

明治になり9つの村が合併し江北村が成立すると、江北村の総鎮守とされた。

現在もそうした流れは引き継いでおり、近隣の17社もの神社を兼務されているように、今もなお地域一帯の中核神社を担っている。

境内は村の鎮守といった規模であるが、色々試みているのが伝わる境内。

和歌の見開き御朱印など、参拝者への心遣いも有り難い神社である。

神社画像

[ 鳥居 ]

[ 玉垣 ]

[ 江北の五色桜 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿(覆殿) ]

[ 恵比寿様・大黒様 ]

[ 諏訪神社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 御神木 ]

[ サイクルラック ]

[ 境内社 ]

[ 山の神・水の神 ]

[ 忠魂碑 ]

[ 旧鳥居 ]

コメント