神社情報

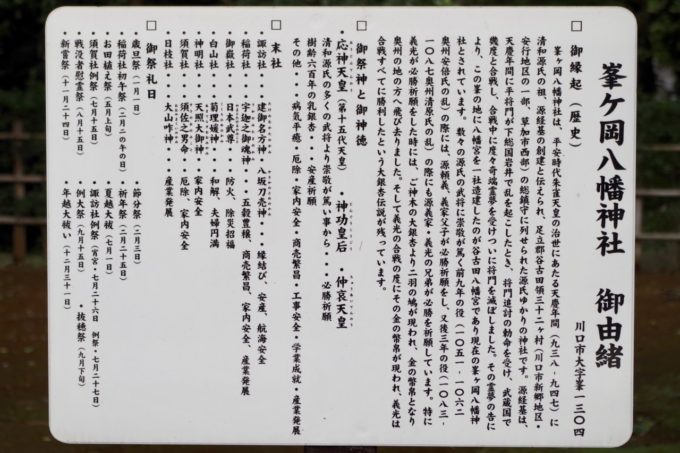

峯ヶ岡八幡神社(みねがおかはちまんじんじゃ)

御祭神:応神天皇・神功皇后・仲哀天皇

社格等:郷社

例大祭:9月15日

所在地:埼玉県川口市峯1304

最寄駅:草加駅・鳩ヶ谷駅(いずれも距離あり)

公式サイト:http://minehachiman.or.jp/

御由緒

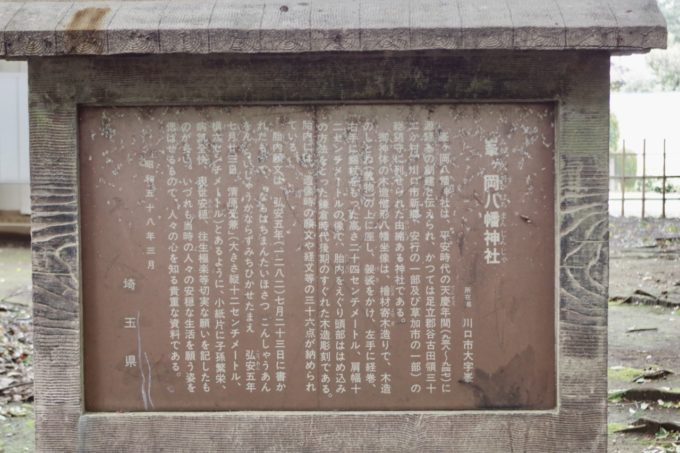

峯ヶ岡八幡神社は、平安時代朱雀天皇の治世にあたる天慶年間(938-947)に清和源氏の祖、源経基の創建と伝えられ、足立郡谷古田領三十二ヶ村(川口市新郷地区・安行地区の一部・草加市西部)の総鎮守に列せられた源氏ゆかりの神社です。源経基は、天慶年間に平将門が下総国岩井で乱を起こしたとき、将門追討の勅命を受け、武蔵国で幾度と合戦し、合戦中に度々奇瑞霊夢を受けついに将門を滅ぼしました。その霊夢の告により、この峯の地に八幡宮を一社造建したのが谷古田八幡宮であり現在の峯ヶ岡八幡神社とされています。数々の源氏の武将に崇敬が篤く前九年の役(1051-1062奥州安倍氏の乱)の際には、源頼義、義家父子が必勝祈願をし、又後三年の役(1083-1087奥州清原氏の乱)の際にも源義家・義光の兄弟が必勝を祈願しています。特に義光が必勝祈願をした時には、ご神木の大銀杏より二羽の鳩が現われ、金の幣帛となり奥州の地の方へ飛び去りました。そして義光の合戦の度にその金の幣帛が現れ、義光は合戦すべてに勝利したという大銀杏伝説が残っています。(境内の掲示より)

参拝情報

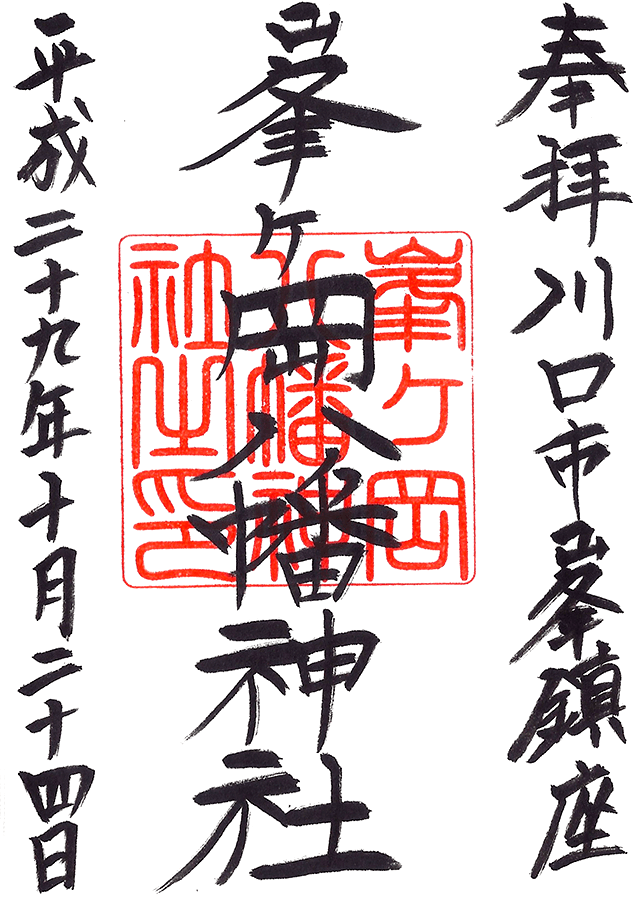

参拝日:2017/10/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/09/27(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

源氏ゆかりの峯八幡・谷古田領三十二ヶ村の総鎮守

埼玉県川口市峯に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、旧谷古田領の総鎮守。

かつての谷古田領にあった三十二ヶ村の総鎮守とされている。

正式名称は「峯ヶ岡八幡神社」だが、「峯八幡(みねはちまん)」と呼ばれる事も多い。

市の天然記念物の社叢を有する源氏ゆかりの神社である。

社伝に伝わる源経基による創建の伝承

社伝によると、天慶年間(938年-946年)に源経基によって創建とある。

天慶二年(939)、平将門が「新皇」を称して関東全域を支配。(平将門の乱)

征東大将軍・藤原忠文の副将の1人に任ぜられた源経基は、武蔵国において度々合戦を行う。

奇瑞霊夢を受けて将門を討ち、霊夢によって当地に新たに八幡宮を建立したと伝わる。

将門が謀反を共謀していると朝廷に誣告(わざと事実を偽って告げる事)したものの、事実無根の証明書が出されたため、ありもしない事を密告した讒言罪として拘禁された。

しかし、平将門の乱が発生すると、結果的に誣告が現実となった事により放免。

さらには征東大将軍藤原忠文の副将の一人となり、平将門の乱の平定に向かうものの、関東に到着した時には、既に将門が追討された事を知り帰京している。

これらの社伝は、弘化四年(1847)に別当寺であった「新光寺」第十四世堯源が記した『谷古田八幡宮略縁起』に伝わるもの。

八幡信仰は源氏の氏神であるため、各地にある「八幡神社」では、源氏とのゆかりをご由緒に記す事が多く、こうした伝承が記されたものと推測できる。

当社は、谷古田領にあったため「谷古田八幡宮」と呼ばれていた。

史実では鶴岡八幡宮の分社と見られる

上述のように源経基による創建が社伝として残る中、公式サイトには、史実においての創建も考察している。

鎌倉時代、矢古宇郷(谷古田領の事と思われる)は、鎌倉の「鶴岡八幡宮」の社領であった。

その矢古宇郷に「鶴岡八幡宮」より勧請されたと記されている。

更に『吾妻鑑』にも、鎌倉幕府が「鶴岡八幡宮」に矢古宇郷50余町を管理する事を認めている記述がある。

この事から、承久三年(1221)に当地が「鶴岡八幡宮」の社領となり、それ以降になって当地に「鶴岡八幡宮」より勧請され創建したものと思われる。

社伝として伝えられる伝承を記しておきながらも、こうして史実としての考察を神社側がされているのは素晴らしい事だと思う。

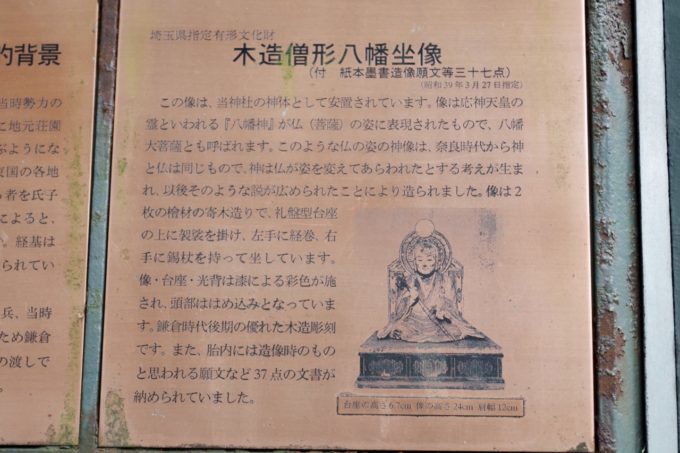

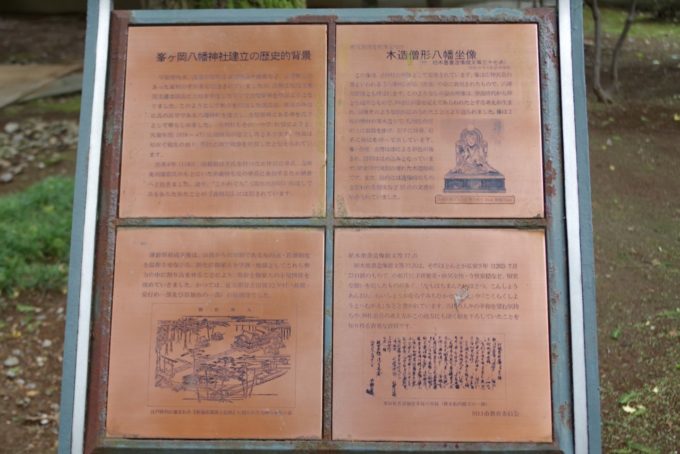

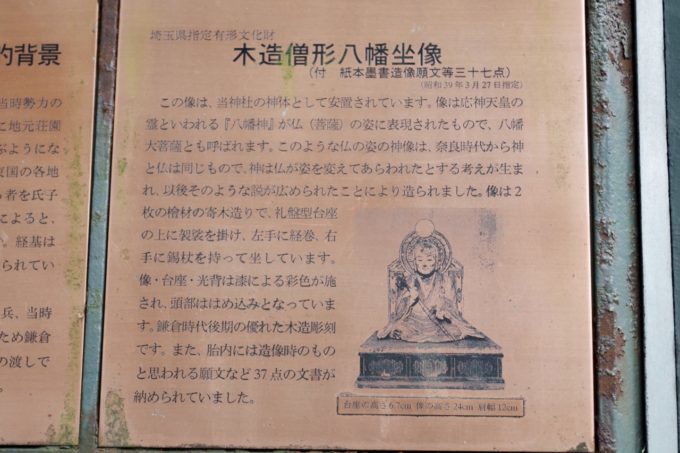

御神体である木造僧形八幡坐像

当社の御神体には木造僧形八幡坐像が現存しており、本殿に祀られている。

この像は、袈裟をまとった僧侶の姿で、右手に錫杖を、左手に経を書いた巻物を持ち、台座に坐し、光背には金色の日輪が付けられたものだと云う。

「八幡神」が仏(菩薩)の姿で表現されているため「八幡大菩薩」とも呼ばれる像。

「八幡神」が仏(菩薩)の姿で表現されているため「八幡大菩薩」とも呼ばれる像。

この坐像は、胎内がえぐられて頭部がはめ込み式になっていると云う。

明治十五年(1882)、この胎内から36点の願文や経文が発見された。

これらの木造僧形八幡坐像と胎内願文は、共に埼玉県指定文化財となっている。

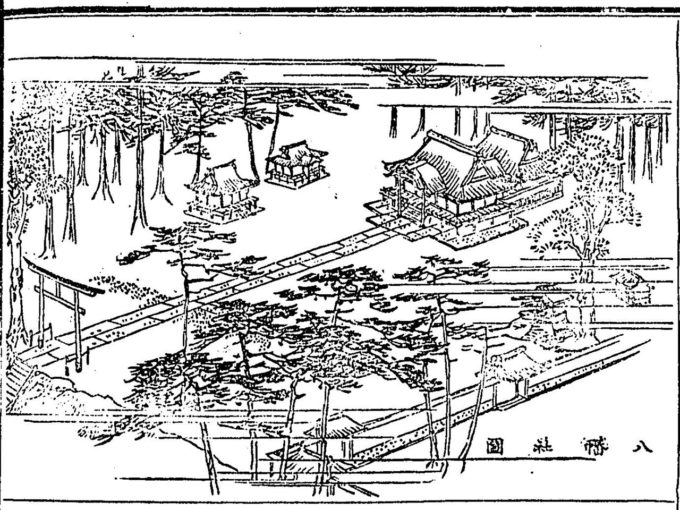

江戸時代に描かれた当社

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

天正十九年(1591)、家康から社領30石の朱印状を賜っている。

以後、谷古田領の総鎮守として、当地周辺の信仰を集めた。

元禄十年(1697)、本殿を再建。

これが改修されながら現存。

これが改修されながら現存。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(峰村)

八幡社

谷古田領の總鎮守とす。身體僧形にして長七寸許、慈覚大師の作傍に仲哀天皇の御像あり、気比明神と崇む。又古鏡一面を香取明神の身體とす。是は神功皇后を祀れりと云。當者勧請の歴年は傳へざれど、前村の條に云る如く、此邊古の矢古宇郷ならんには鶴岡社領たりし頃、土人遥拝のために勧請せしなるべし。天正十九年社領三十石の御朱印を賜ふ。例祭八月十五日。又毎年正月朔日戸帳を開く事あり。其時は村民の内十人衆と稱する家ありて、此ものども集りて開くを例とす。本社の傍に銀杏の老樹あり、囲み二丈四五尺、是は若狭の八百比丘の植し由、尼は郡中貝塚村の人と云傳ふ。されど諸記に八百比丘尼は若狭國小松原の人とみへたり。

甲冑一領。黒糸縅なり。

太刀一振。

棟札一枚。大永七年造営の棟札なり。此餘白幡大般若経などあり、何れも傳来の故を知らず。

白山若宮山王合社。

弥陀堂。弥陀は慈覚大師の作にて當社の本地佛とす。

地蔵堂。

不動堂。

神楽堂。三十番神を置り。

鐘楼。

社家。飯田左膳。

別當。眞光寺。

峰村の「八幡社」として記されており、谷古田領の総鎮守とされている。

谷古田領というのは足立郡谷古田領と呼ばれた区域で、この周辺の32もの村や新田を有していた。

別当寺は現在も隣接する「新光寺」であった。

また「鶴岡八幡宮」の社領だった事が記されており、やはりこちらが史実であったのだろう。

源経基による創建の社伝は、弘化四年(1847)の『谷古田八幡宮略縁起』を基にしてある事からも、『新編武蔵風土記稿』より後に作られたものと思われる。

当社については絵図も描かれている。

元禄十年(1697)の本殿が現存しているため、こちらに描かれた本殿が改修されつつも現存という事になる。

社殿の右手にあるのが現在も御神木としてシンボルになっている大銀杏と思われる。

境内の配置などは現在とは違いはあるものの、天然の社叢による立派な境内だったのが伝わる。

朱印地30石の社領を有す神社であり、多くの崇敬を集めていたのであろう。

明治維新後の歩み

明治になり神仏分離。

当社は谷古田領の総鎮守として、郷社に列した。

旧谷古田領は、明治以降に町村制や市への編入合併などにより、現在でいうところの川口市新郷・安行の一部・草加市の西部一帯となっていく。

当社はそうした広い地域の総鎮守として崇敬を集め、明治以降も境内整備が進められ、明治以降には参道の石灯籠が多く奉納されている。

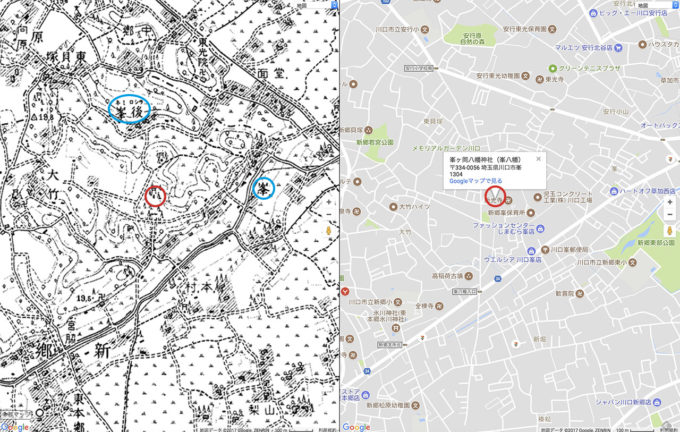

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社の前に長い真っ直ぐな道が続いており、これが当社の参道であったのだろう。

現在も残る旧峰村の名残である、峯や峯後といった地名も見る事ができる。

大正時代後期には、現在の神門が造営。

昭和九年(1934)には、手水舎が竣工された。

昭和九年(1934)には、手水舎が竣工された。

昭和三十九年(1964)、拝殿が再建。

昭和六十三年(1988)、一之鳥居が完成。

平成二十三年(2011)、東日本大震災により一之鳥居の一部が損壊し倒壊の恐れが出たため、解体している。

平成二十年(2008)、大鳥居が完成した。

このように明治以降も多くの境内整備が行われている。

江戸時代以前よりも素晴らしい境内になっているのは、それだけ多くの氏子崇敬者からの崇敬を集めたという事であろう。

平成二十九年(2017)11月より、川口市内の9社による御朱印巡り「川口九社詣 勾玉巡り」が開始。

当社はそのうちの一社となっている。

境内案内

弁天池の先・灯籠が並ぶ立派な参道

最寄駅は草加駅・鳩ヶ谷駅になるだろうが、いずれもかなり距離がある。

バスもしくは自家用車での参詣が望ましい。

かつては県道34号線に面して一之鳥居が建っていたと云う。

おそらくこのあたり一之鳥居があったものの、東日本大震災の影響で解体。

おそらくこのあたり一之鳥居があったものの、東日本大震災の影響で解体。

その先に弁天池と弁財天が整備。

人工的な池となっているが、亀や鯉などの姿も見える。

人工的な池となっているが、亀や鯉などの姿も見える。

池の真ん中には弁財天が祀られている。(施錠されていて橋を渡る事はできない)

池の真ん中には弁財天が祀られている。(施錠されていて橋を渡る事はできない)

そこから長い参道が続く。

参道の両脇には石灯籠がずらりと並び壮観。

参道の両脇には石灯籠がずらりと並び壮観。

全て奉納によるものであり、氏子崇敬者からの篤い信仰を感じさせてくれる。

全て奉納によるものであり、氏子崇敬者からの篤い信仰を感じさせてくれる。

谷古田領三十二ヶ村の総鎮守として、旧社格も郷社に列した当社への崇敬が伝わる。

谷古田領三十二ヶ村の総鎮守として、旧社格も郷社に列した当社への崇敬が伝わる。

迫力ある朱色の大鳥居と大正時代の神門

長い参道の先、石段をやや上ると朱色が映える大鳥居。

大変立派な両部鳥居であり、平成二十年(2008)に新しく造られたもの。

大変立派な両部鳥居であり、平成二十年(2008)に新しく造られたもの。

以前より同じ場所に大鳥居があったそうなのだが、古くなったので建て替えられた。

以前より同じ場所に大鳥居があったそうなのだが、古くなったので建て替えられた。

その両脇には狛犬。

明治二年(1869)に奉納されたもの。

明治二年(1869)に奉納されたもの。

愛嬌のある表情の狛犬となっている。

愛嬌のある表情の狛犬となっている。

さらに参道は続き、参道の左右には歴史を伝えるものが多く並ぶ。

参道途中右手に古い手水石。

参道途中右手に古い手水石。

元文五年(1740)と彫られており、大変古い。

元文五年(1740)と彫られており、大変古い。

その先には立派な神門。

神門は大正時代後期に造営されたといい、現在も状態良く現存している。

神門は大正時代後期に造営されたといい、現在も状態良く現存している。

境内は約7000平米で、参道や社殿を囲むように約400本の巨木が生い茂っている。

参道脇には児童公園も有しており、総鎮守としてだけでなく、地域の憩いの場にもなっている事が窺える。

参道脇には児童公園も有しており、総鎮守としてだけでなく、地域の憩いの場にもなっている事が窺える。

戦後に再建された拝殿・江戸時代の本殿が現存

神門を潜ると神域となり、立派な社殿が見えてくる。

拝殿は昭和三十九年(1964)に再建されたもの。

拝殿は昭和三十九年(1964)に再建されたもの。

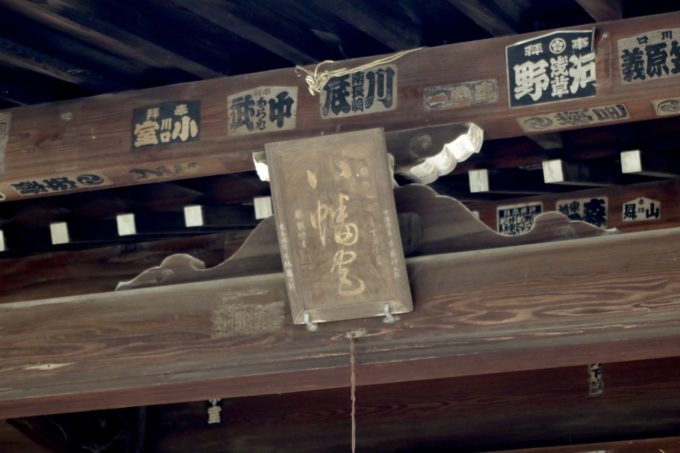

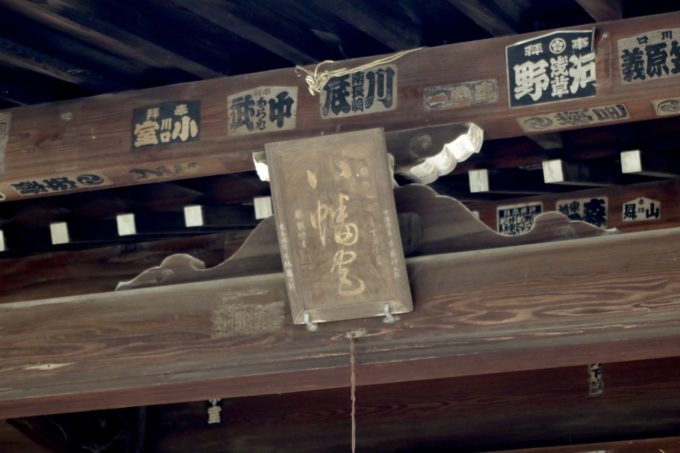

扁額には「八幡宮」の文字。

扁額には「八幡宮」の文字。

本殿は、元禄十年(1697)に再建されたものが、改修されながら現存。

この本殿に祀られているのが、上述した木造僧形八幡坐像。

この本殿に祀られているのが、上述した木造僧形八幡坐像。

拝殿・幣殿・本殿を横から綺麗に見る事ができる。

横から見ても大変美しい権現造社殿であり実に立派。

横から見ても大変美しい権現造社殿であり実に立派。

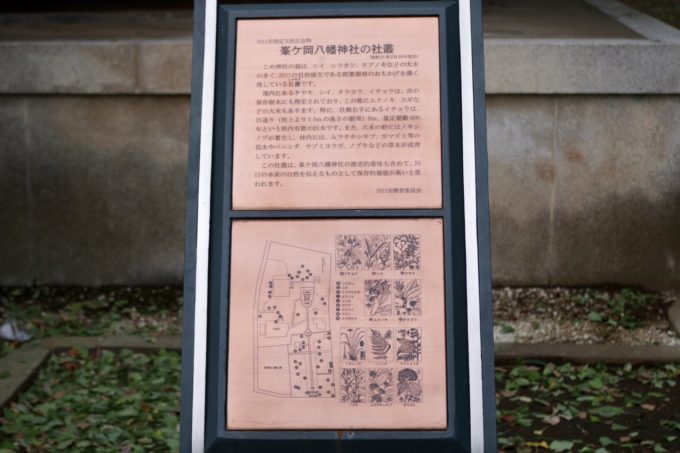

天然社叢に囲まれた境内・樹齢600年の御神木と伝承

この社殿の右手にあるのが、樹齢600年を超える御神木の大銀杏。

目通り(地上より1.5mの高さの樹周)8m、推定樹齢600年という県内有数の巨木。

目通り(地上より1.5mの高さの樹周)8m、推定樹齢600年という県内有数の巨木。

この大銀杏は、当社に参詣した若狭の八百比丘尼がひと休みした後に置き忘れていった杖が根付いて成長したという伝承が伝えられており、『新編武蔵風土記稿』にもそういった事が記されている。

この大銀杏は、当社に参詣した若狭の八百比丘尼がひと休みした後に置き忘れていった杖が根付いて成長したという伝承が伝えられており、『新編武蔵風土記稿』にもそういった事が記されている。

いずれにせよ、『新編武蔵風土記稿』にも「銀杏の老樹あり」と記されるように、江戸時代以前より当社のシンボルとなっていた御神木であった事が窺える。

乳房状の突起が垂れ下がっている事から、乳銀杏とも呼ばれ、乳の出が良くなる民間信仰もあったとされており、古くから信仰の対象とされた大変見事な御神木である。

乳房状の突起が垂れ下がっている事から、乳銀杏とも呼ばれ、乳の出が良くなる民間信仰もあったとされており、古くから信仰の対象とされた大変見事な御神木である。

多くの境内社・境内には見どころも多数

当社には境内社も多く、参道右手には須賀社。

その先に御嶽社。

その先に御嶽社。

社殿の右手には日枝社・神明社・白山社。

社殿の右手には日枝社・神明社・白山社。

さらに社殿左手には諏訪社。

さらに社殿左手には諏訪社。

社務所の右手には稲荷社と並ぶ。

社務所の右手には稲荷社と並ぶ。

他にも石碑や祠などが置かれている。

他にも石碑や祠などが置かれている。

広い地域の総鎮守である当社には、地域の信仰が集まる。

こうして多くの境内社を有したのであろう。

また、2017年11月より、川口市内の9社による御朱印巡り「川口九社詣 勾玉巡り」が開始され、当社はそのうちの一社となっている。

所感

谷古田領の総鎮守として崇敬を集めてきた当社。

かつては鎌倉の「鶴岡八幡宮」の社領であり、分社として創建した歴史を持つ。

以後、源氏ゆかりの八幡信仰の神社として、この周辺の総鎮守として多くの崇敬を集めてきた。

それは明治維新後も戦後も変わらず、境内整備がされ、大変見事な境内が維持されている。

多くの奉納物や歴史的建造物など、当地の信仰と歴史を伝える境内となっている。

そして何より天然社叢に囲まれた鎮守の杜が素晴らしい。

初参拝時は、想像していた以上に見事な境内で驚いた。

参拝中も多くの人々が訪れており、今もなお崇敬の篤さを感じさせてくれる。

川口市を代表する一社である。

神社画像

[ 参道 ]

[ 弁天池・弁財天 ]

[ 参道 ]

[ 大鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 神門 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿・拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 案内板 ]

[ 御神木(大銀杏) ]

[ 案内板 ]

[ 日枝社・神明社・白山社 ]

[ 社叢 ]

[ 諏訪社 ]

[ 稲荷社 ]

[ 社務所 ]

[ 授与所・参集殿 ]

[ 神輿庫 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 御嶽社 ]

[ 須賀社 ]

[ 記念碑 ]

[ 山崎健吉氏之像 ]

[ 手水石 ]

[ 児童公園 ]

[ 案内板 ]

コメント