神社情報

素盞雄神社(すさのおじんじゃ)

御祭神:素盞雄大神・飛鳥大神

社格等:郷社

例大祭:6月3日(天王祭)

所在地:東京都荒川区南千住6-60-1

最寄駅:南千住駅・千住大橋駅

公式サイト:http://www.susanoo.or.jp/

御由緒

小塚原・三ノ輪・下谷通新町・三河島・町屋など、区内で最も広い地域を氏子圏とする鎮守で「てんのうさま」とも呼ばれる。

石を神として尊崇する信仰は全国各地にみられるもので、当社も石神信仰に基づく縁起を有する。延暦十四年(795)、荊石が微妙な光を放ち、その光のうちに翁の姿をしたニ神(素戔雄命、事代主命)が現れて神託を告げたという。そのためその石は「瑞光石」と呼ばれ、出現した二神を祭神として祀る。

宝暦年間頃(1751-64)まで行われていたという千住大橋綱曳は、その年の吉凶を占う当社の神事で、『東都歳時記』(天保九年)にその雄壮な様が描かれている。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/07/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/11/15(御朱印拝受)

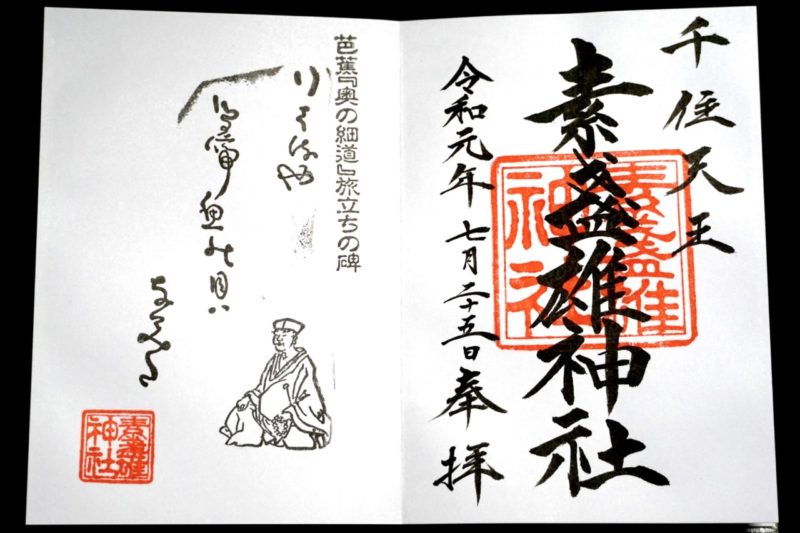

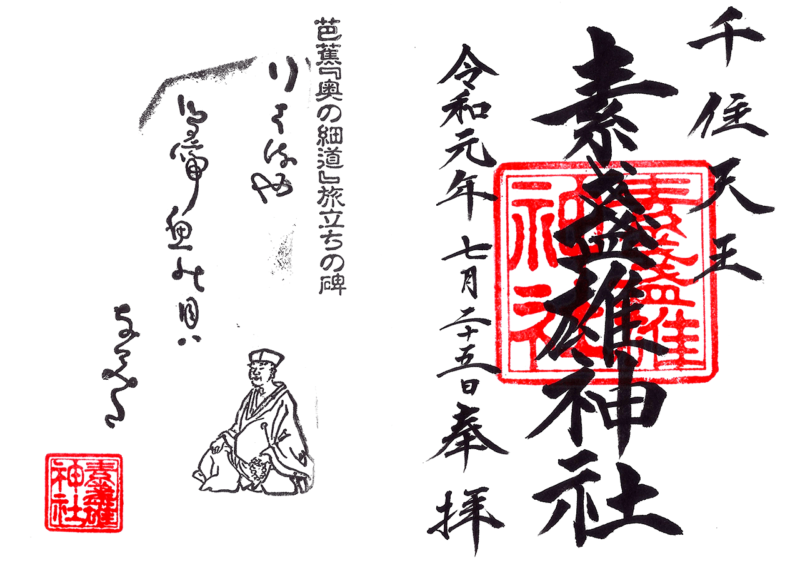

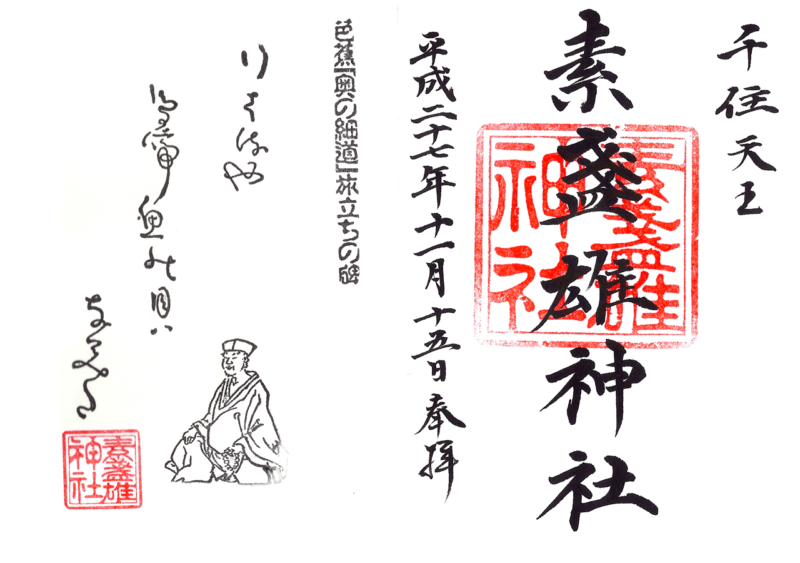

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

※御朱印を頂く際、任意で隣に「奥の細道旅立ちの碑」の印を押して頂ける。(初穂料:志納)

※例祭や祭事に合わせて特別御朱印を用意する場合もあり。

歴史考察

荒川区最大の氏子地域を誇る千住天王

東京都荒川区南千住に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、南千住・三ノ輪・三河島・町屋など61町にも及ぶ氏子地域の総鎮守。

氏子地域は荒川区内最大の範囲で多くの崇敬を集める。

古くから疫病除けの御神徳で知られ、「千住天王」「天王様」と称され親しまれている。

境内には富士塚や、松尾芭蕉の「奥の細道」旅立ちの記念碑など、見どころが多い。

瑞光石の伝説・牛頭天王と飛鳥権現を祀り創建

社伝によると、延暦十四年(795)に創建と伝わる。

役小角の弟子である黒珍による創建とされている。

飛鳥時代の呪術者で、役行者(えんのぎょうじゃ)の名でも知られる。

修験道の開祖とされている伝説的な人物。

全国に様々な伝説を持ち、多くの修験道の霊場に開祖したり修行したという伝承が残る。

創建には「瑞光石(ずいこうせき)」と呼ばれる石の伝説が残る。

黒珍の住居の東方に小高い塚があり、その上に奇岩があったと云う。

黒珍は霊場と崇め日夜礼拝していると、ある日その奇岩が突如光を放ち2人の老翁が現れ「吾は素盞雄大神(牛頭天王)・飛鳥大神(飛鳥権現)なり。吾れを祀らば疫病を祓い福を増し、永く此の郷土を栄えしめん。」と御神託を授け、黒珍は祠を建てて両神を祀った。

これが当社の始まりとされている。

奇岩は「瑞光を発した石」と云う意味で「神影面瑞光荊石(瑞光石)」と呼ばれる。

現在も境内には古跡として瑞光石が残る。

現在も境内には古跡として瑞光石が残る。

牛頭天王と飛鳥権現を別々の社殿に祀る

その後、黒珍は2つの社殿を造営。

西向きに建立した社殿には、素盞雄大神(牛頭天王)を祀る。

天王宮として崇敬を集めた。

天王宮として崇敬を集めた。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

南向きに建立した社殿には、飛鳥大神(飛鳥権現)を祀る。

飛鳥社として崇敬を集めた。

飛鳥社として崇敬を集めた。

日本における神仏習合の神。

神仏分離後は、事代主神(ことしろぬしのかみ)・一言主神(ひとことぬしのかみ)としていて、七福神信仰と結びつきいわゆる「えびす様」として崇敬される。

大国主神(だいこく様)の御子神。

江戸時代中期になるまで、牛頭天王・飛鳥権現の二柱を別々の社殿にお祀りしていたと伝わる。

江戸時代に二柱を合祀・千住大橋綱曳

享保三年(1718)、火災によって社殿が類焼。

享保十二年(1727)、社殿再建の際に両社を合祀。

牛頭天王・飛鳥権現の二柱を相殿として祀った社殿は「瑞光殿」と称された。

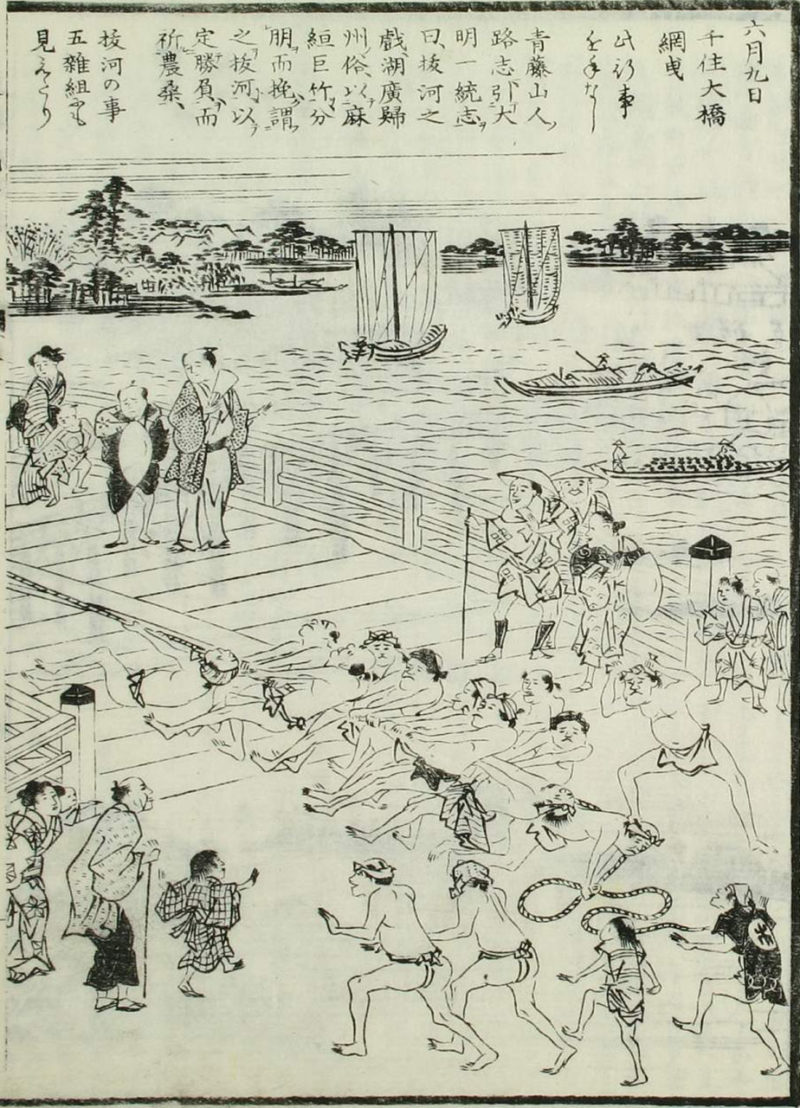

「千住大橋綱曳」については天保九年(1838)に刊行された『東都歳時記』にその様子が描かれている。

6月9日の天王祭(当時は6月3日から9日まで行われていた)に合わせて行われた神事。

千住大橋を舞台にふんどし姿の男たちが綱引きをしている様子が描かれている。

観光客や旅人の姿も描かれ、当地周辺の名物だったのであろう。

その年の吉凶を占う神事だったと云う。

現在は行われていないものの、宝暦年間頃(1751年-1764年)まで行われていたと伝わる。

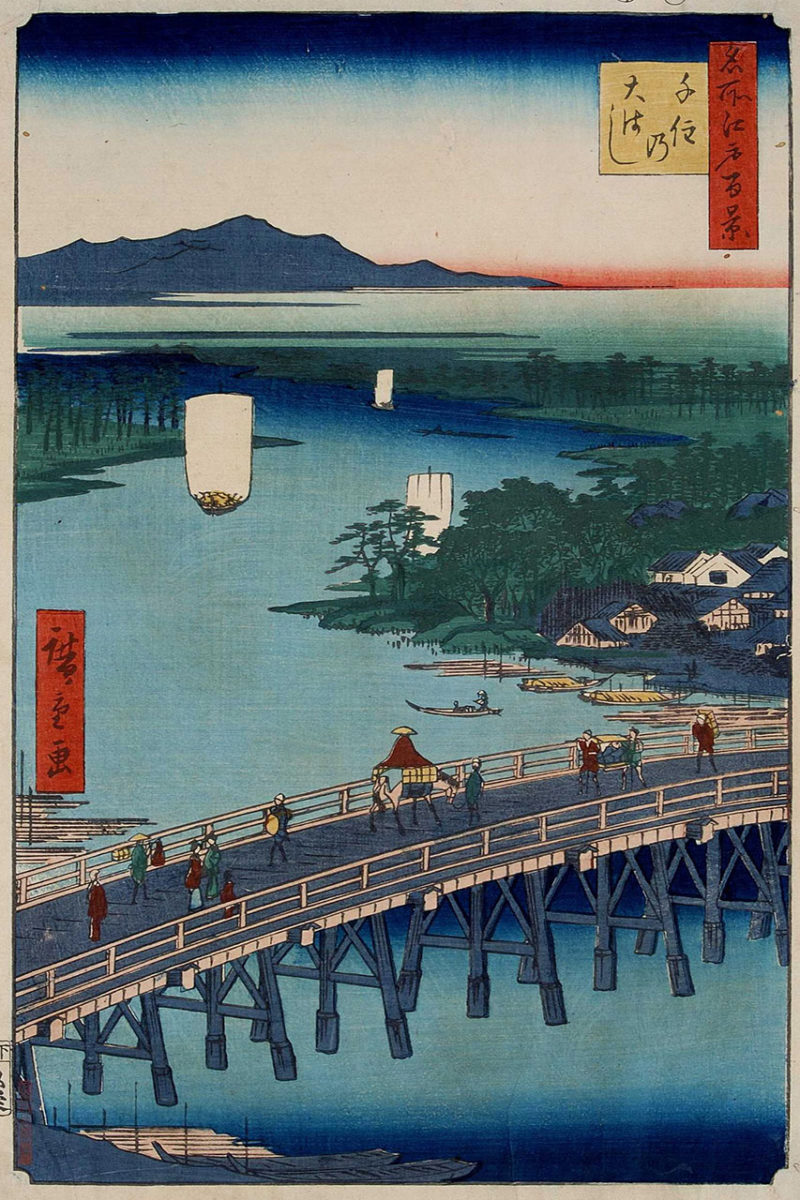

千住大橋は千住宿・日光街道の要衝であったため江戸の名所でもあった。

歌川広重が千住大橋を描いている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

隅田川に千住大橋が架けられたのは文禄三年(1594)のことで、当時は隅田川に架けられた唯一の橋であった。

千住は隅田川の水運を利用した木材の集積地でもあり、交通の要衝でもあった。

こうした千住大橋を舞台にした神事は、当地周辺の名物だったのは想像に難くない。

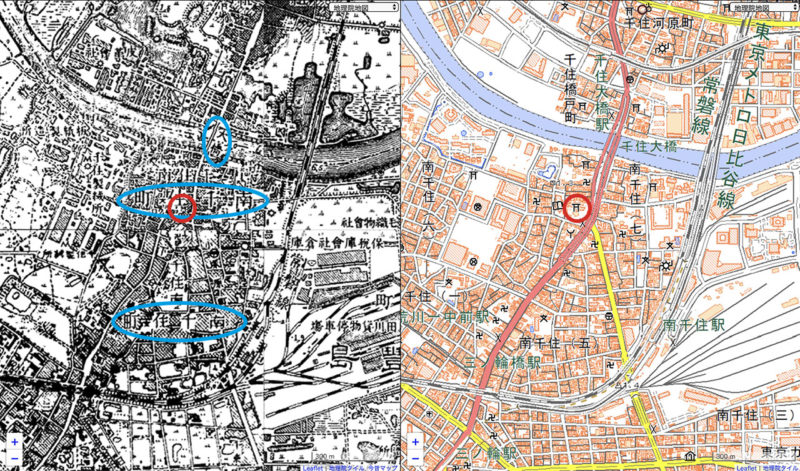

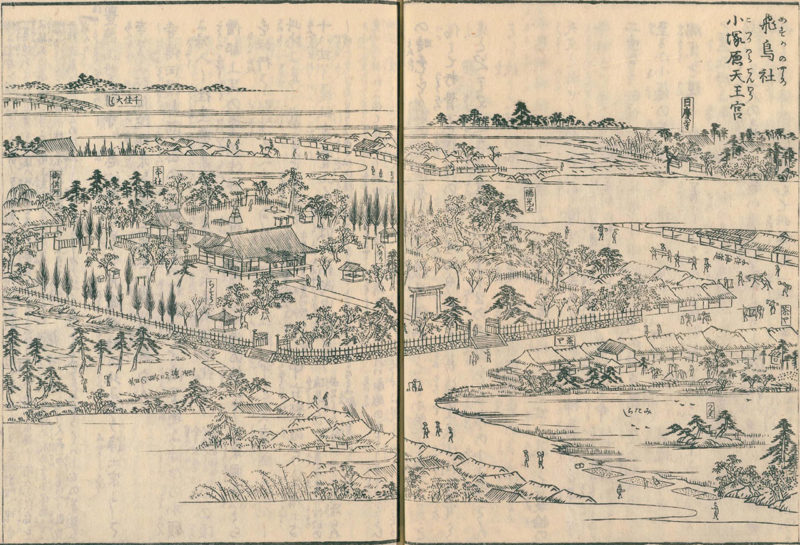

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の浅草・今戸・南千住付近の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の右側に描かれている。

赤円で囲ったのが「牛頭天王社」と書いてある当社。

大変のどかな田園だった事が窺え、北側には千住大橋の姿も。

日光街道の宿場町である千住宿の一画を担った地であり、街道沿いは町家として発展している。

青円で囲った箇所に小塚原町とあり、当社周辺を小塚原町と呼んでいた事が分かる。

現在は南千住の一画となっている小塚原町は、当社の瑞光石が由来となっている。

瑞光石があった場所が塚になっていて、小塚と呼ばれたため、ここから小塚原町と名付けられた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(小塚原町)

飛鳥権現牛頭天王合社

小塚原町、箕輪町、通新町、三河島村、町屋村等の鎮守なり。延暦年中に神石上に出現せしを黒珍法印此所に勧請せりと云。祭礼六月三日より九日迄なり。縄引と云祭事ありしか今は絶たり。飛鳥権現は毎年九月十五日に湯立あり。

神宝。諏訪面一枚。背に天文十年六月三日降と彫る。

末社。稲荷二。三峯。天神。地蔵堂。

塚。本社に向て右の方にあり。高一丈径三間許。塚上に榎樹三株坐し、其中に瑞光石と称する獅子の鼻に似たる石あち。小笹生茂りて石僅に出。降るへ此塚上の牛頭天王飛鳥権現出現せしゆへ、瑞光の名あり。又此塚を小塚と号せしより地名にも推及びしと云。

御手洗。社地の向にあり広さ一段一畝一歩。

小塚原町の「飛鳥権現牛頭天王合社」と記されているのが当社。

「縄引と云祭事ありしか今は絶たり」とあるように、上述した千住大橋綱曳の神事は既にこの頃には絶たれていた事も記されてある。

また「塚」の項目に、当社の創建のきっかけになった「瑞光石」のエピソードも記載されている。

別当寺は「神翁寺」(現・廃寺)が担った。

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』には当時の様子が描かれている。

「飛鳥社・小塚原天王宮」とされているのが当社。

こちらも御祭神である牛頭天王・飛鳥権現の二柱が残った名前になっていて、小塚原は当時の地名。

社頭には茶屋もあり、中々の規模で賑わっていた事が伝わる。

立派な社殿の他に、右手には「瑞光石」も描かれている。

社殿と瑞光石の配置は現在と大差ない。

「ちそう(地蔵)」と描かれているのは現在も残る地蔵堂。

神仏習合時代と民間信仰の名残を思わせてくれる。

日光街道の宿場町である千住宿の一画にあり、多くの参拝者で賑わった。

疫病除けの御神徳・飛鳥様・富士塚の建立

牛頭天王と飛鳥権現を祀る当社は、古くから「疫病除け」の御神徳として崇敬を集めた。

安政五年(1858)、江戸にコレラが流行。

この時は当社の疫除守を求めて参詣者が集まったと伝わる。

安政五年(1858)から3年に渡り流行したコレラは、九州から始まって東海道に及んだ。

江戸には達する事がなかったと云う史料と、江戸だけで10万人の死者が出たという史料もあり定かではないものの、当社には疫病除けの御神徳を求めて参拝者が多く訪れたと云う。

元治元年(1864)、御祭神が降臨した「瑞光石」の場所に「浅間神社」を勧請して富士塚を築く。

現在も瑞光石の一に富士塚(浅間神社)が残る。

現在も瑞光石の一に富士塚(浅間神社)が残る。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

当時は社頭の茶店で疫病除けの「麦藁の蛇」が土産に売られるなど、富士参りの参詣者で賑わったという。

神仏分離で社号の変更・戦後の再建

明治五年(1872)、郷社に列する。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

南千住町の地名を見る事ができ、当社は旧南千住町や旧三河島村などの鎮守であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって被災。

本殿を残し建物の殆どが焼失。

昭和三十二年(1957)、現在の拝殿が再建。

昭和五十六年(1981)、本殿の改修が行われた。

昭和五十六年(1981)、本殿の改修が行われた。

平成七年(1995)、御鎮座1200年祭が厳粛盛大に斎行された。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

日光街道沿いに鎮座・3つの参道

最寄駅の南千住駅からは徒歩10分以内、日光街道(国道4号)沿いに鎮座。

日光街道沿いに大正四年(1915)建立の大きな鳥居。

日光街道沿いに大正四年(1915)建立の大きな鳥居。

扁額には「素盞雄大神・飛鳥大神」と御祭神の2柱が記されている。

扁額には「素盞雄大神・飛鳥大神」と御祭神の2柱が記されている。

現在は大通りの日光街道沿いにあるため、こちらを利用する方が多いが、表参道ではなく東参道。

現在は大通りの日光街道沿いにあるため、こちらを利用する方が多いが、表参道ではなく東参道。

鳥居を潜ると緑が多く広い境内となる。

鳥居を潜ると緑が多く広い境内となる。

一方で表参道は南向き。

南千住の交差点を西に向かったところに面している。

南千住の交差点を西に向かったところに面している。

江戸時代の頃もこちらが表参道となっていて、正面に社殿となる。

江戸時代の頃もこちらが表参道となっていて、正面に社殿となる。

更に西鳥居。

こちら側には南千住図書館や「橋本左内の墓旧套堂」などが近くにある。

こちら側には南千住図書館や「橋本左内の墓旧套堂」などが近くにある。

江戸時代の狛犬・立派な獅子山

表参道の鳥居の手前に一対の狛犬。

文化五年(1808)奉納の古い狛犬だが、大変状態が良い。

文化五年(1808)奉納の古い狛犬だが、大変状態が良い。

どこか柔和な表情や毛並みがよく再現されている。

どこか柔和な表情や毛並みがよく再現されている。

その先に一対の獅子山。

奉納年代は不詳だが、実に出来がよい立派な獅子山で、躍動感のある狛犬。

奉納年代は不詳だが、実に出来がよい立派な獅子山で、躍動感のある狛犬。

吽には子獅子もおり、親獅子同様に躍動感があり、拝殿前を睨む。

吽には子獅子もおり、親獅子同様に躍動感があり、拝殿前を睨む。

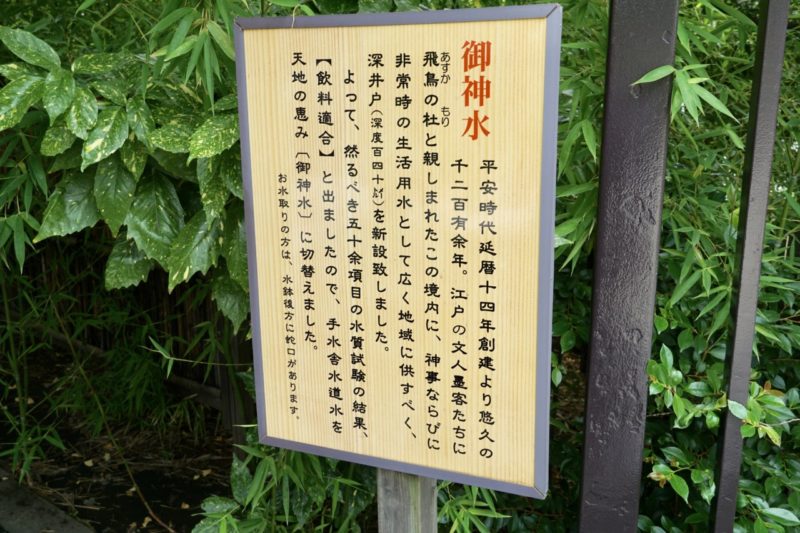

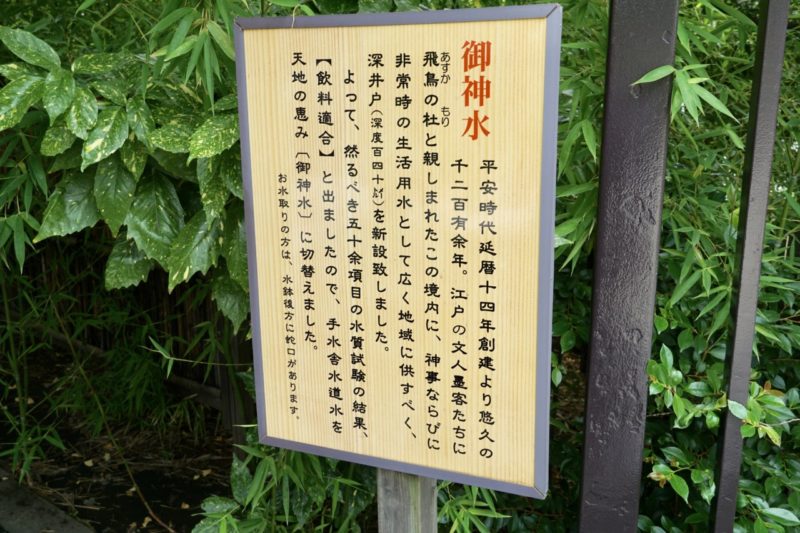

手水舎・お水取り可能な御神水

表参道の右手に手水舎。

龍の吐水口から水が流れる手水舎。

龍の吐水口から水が流れる手水舎。

深井戸からの水で、水質試験をした結果「飲料適合」となっているため、御神水として利用可能。

深井戸からの水で、水質試験をした結果「飲料適合」となっているため、御神水として利用可能。

湯呑が置かれているのでその場で飲む事も可能となっている。

湯呑が置かれているのでその場で飲む事も可能となっている。

手水舎の裏手に御神水のお水取りをできる一画。

「飛鳥の杜」と呼ばれる当社境内の御神水。

「飛鳥の杜」と呼ばれる当社境内の御神水。

戦後に再建された美しい社殿

表参道の正面に社殿。

旧拝殿は東京大空襲にて焼失。

旧拝殿は東京大空襲にて焼失。

昭和三十二年(1957)に鉄筋コンクリート造で再建された拝殿。

昭和三十二年(1957)に鉄筋コンクリート造で再建された拝殿。

寺社建築の権威であった建築家・大岡實(おおおかみのる)氏による設計。

寺社建築の権威であった建築家・大岡實(おおおかみのる)氏による設計。

東京大空襲を免れた本殿は覆殿にて保護されている。

東京大空襲を免れた本殿は覆殿にて保護されている。

ちなみに日光街道沿いの東参道から進んでもまっすぐに社殿に突き当たる。

こちらから見ても拝殿前にも見えるが、あくまでの拝殿の側面で参拝するのは正面に回って参拝となる。

こちらから見ても拝殿前にも見えるが、あくまでの拝殿の側面で参拝するのは正面に回って参拝となる。

創建由来となった瑞光石・江戸時代の富士塚

社殿の右手に富士塚を兼ねた瑞光石。

「天王宮」「飛鳥社」と両社の提灯が掛かっていて、江戸中期までは2つの社殿が別々にあった当社の歴史を伝える。

「天王宮」「飛鳥社」と両社の提灯が掛かっていて、江戸中期までは2つの社殿が別々にあった当社の歴史を伝える。

鳥居の先、右手にも鳥居があり、その先にあるのが瑞光石。

鳥居の先、右手にも鳥居があり、その先にあるのが瑞光石。

当社の創建はこの瑞光石の伝説から始まっただけでなく、旧地名の小塚原なども瑞光石のあった塚が発祥となった地名となっていて、当地周辺の歴史を伝える。

当社の創建はこの瑞光石の伝説から始まっただけでなく、旧地名の小塚原なども瑞光石のあった塚が発祥となった地名となっていて、当地周辺の歴史を伝える。

役小角の高弟・黒珍の住居の東方に小高い塚があり、その上に奇岩があったと云う。

黒珍は霊場と崇め日夜礼拝していると、ある日その奇岩が突如光を放ち2人の老翁が現れ「吾は素盞雄大神(牛頭天王)・飛鳥大神(飛鳥権現)なり。吾れを祀らば疫病を祓い福を増し、永く此の郷土を栄えしめん。」と御神託を授け、黒珍は祠を建てて両神を祀った。

これが当社の始まりとされている。

元治元年(1864)には瑞光石があった塚に富士塚が築かれる。

山頂には祠があり浅間神社。

山頂には祠があり浅間神社。

江戸で流行した浅間信仰(富士信仰)の歴史が、当社の瑞光石の伝承と合わさり信仰を集めた。

江戸で流行した浅間信仰(富士信仰)の歴史が、当社の瑞光石の伝承と合わさり信仰を集めた。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

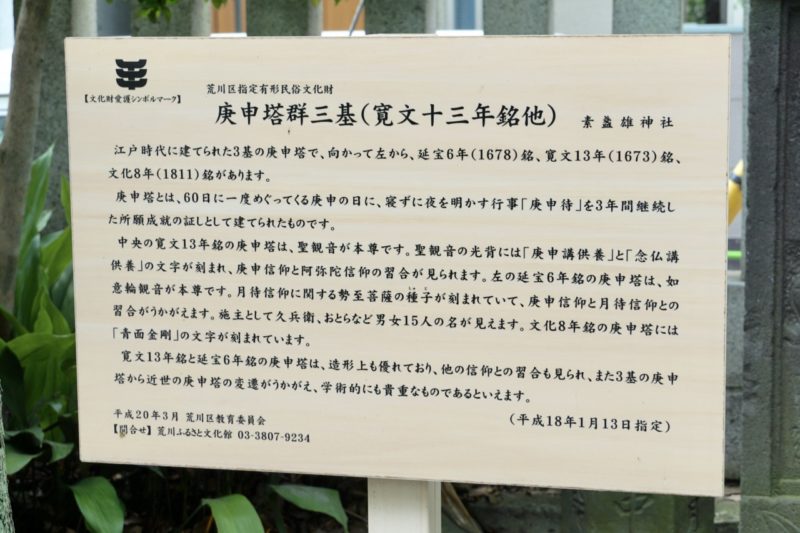

古い庚申塔などの地蔵堂・境内社

瑞光石の向かい付近に、地蔵堂。

地蔵堂とは云うが、お堂ではなくいわゆる庚申塔などが置かれた一画。

地蔵堂とは云うが、お堂ではなくいわゆる庚申塔などが置かれた一画。

『江戸名所図会』で「ちそう(地蔵)」と書かれていたもので、古いものだと延宝六年(1678)の庚申塔が残る。

『江戸名所図会』で「ちそう(地蔵)」と書かれていたもので、古いものだと延宝六年(1678)の庚申塔が残る。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

社殿の左手に境内社。

左から福徳稲荷神社、菅原神社、稲荷神社。

左から福徳稲荷神社、菅原神社、稲荷神社。

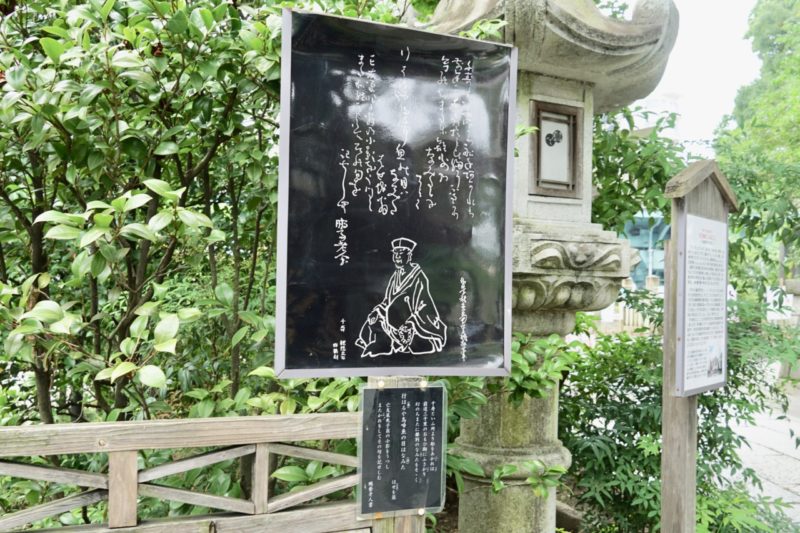

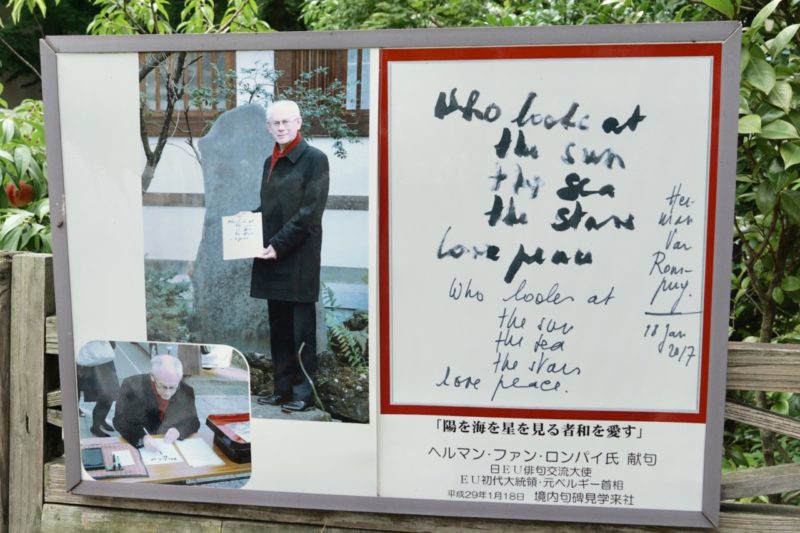

松尾芭蕉『奥の細道』旅立ちの碑・子育て銀杏など

社殿の右手に、松尾芭蕉の碑が置かれている。

これは松尾芭蕉の代表作『おくのほそ道』に由来して整備されたもの。

これは松尾芭蕉の代表作『おくのほそ道』に由来して整備されたもの。

『奥の細道』と記される事も多いが、現在教科書などでは『おくのほそ道』と表記される。

元禄文化期に活躍し俳諧(連句)の芸術的完成者とされる松尾芭蕉の代表的な紀行・俳諧。

旅立ちの準備を進めた芭蕉は隅田川の畔にあった芭蕉庵を引き払い船に乗り、明け方に千住大橋で船を下りて旅を開始した。

そのため千住大橋周辺は『奥の細道』旅立ちの地とされている。

小川が架かりそこに小さな橋。

千住大橋を模して造られたもので、小川はミニチュア隅田川と云えるだろう。

千住大橋を模して造られたもので、小川はミニチュア隅田川と云えるだろう。

鯉も泳ぎ風流な一画。

鯉も泳ぎ風流な一画。

松尾芭蕉追慕の碑。

松尾芭蕉追慕の碑。

その先には荒川区指定文化財の松尾芭蕉の碑が置かれている。

その先には荒川区指定文化財の松尾芭蕉の碑が置かれている。

拝殿の右手横(東参道から進んで正面)に立派な御神木。

子育ての銀杏と称される御神木で、母乳の出ない婦人がその皮を煎じて飲み、周囲に米の研ぎ汁を撒いて幼児の無事成長を祈願したと云う。

子育ての銀杏と称される御神木で、母乳の出ない婦人がその皮を煎じて飲み、周囲に米の研ぎ汁を撒いて幼児の無事成長を祈願したと云う。

推定樹齢500-600年と云われ当社と共に信仰を集めた。

推定樹齢500-600年と云われ当社と共に信仰を集めた。

美しい境内(飛鳥の杜)・傘みくじなどSNS映えも

当社の境内は「飛鳥の杜(あすかのもり)」とも称される。

美しい境内は健在で現在はいわゆるSNS映えしそうな魅力も。

こちらは可愛らしい「傘みくじ」(初穂料300円)。

こちらは可愛らしい「傘みくじ」(初穂料300円)。

持ち帰る事も可能だが、結ぶと美しく傘を開く。

持ち帰る事も可能だが、結ぶと美しく傘を開く。

御神籤をうまく利用した美しい一画。

御神籤をうまく利用した美しい一画。

2019年7月に参拝時は、境内で数多くの手ぬぐいと風鈴の共演も。

氏子町会の手ぬぐいが境内に数多く並べられ、そして風鈴。

氏子町会の手ぬぐいが境内に数多く並べられ、そして風鈴。

見た目と音でも夏らしさと涼を感じる事ができる。

見た目と音でも夏らしさと涼を感じる事ができる。

他にもきりぎりすややぶきりなどの昆虫展示。

子供が参拝しても楽しめるし、実際に子どもたちが通学路として境内を横切る事も多い。

子供が参拝しても楽しめるし、実際に子どもたちが通学路として境内を横切る事も多い。

御朱印・任意で奥の細道旅立ちの碑の印も

御朱印は「素盞雄神社」の朱印、さらに千住天王の墨書き。

「奥の細道旅立ちの碑」を押して頂く場合は、左下にも「素盞雄神社」の朱印が押される。

「奥の細道旅立ちの碑」を押して頂く場合は、左下にも「素盞雄神社」の朱印が押される。

「行く春や 鳥啼なき魚の 目は泪」

芭蕉が千住大橋で船を下りて詠んだ句が記されている。

所感

荒川区最大の氏子地域を有する当社。

古くから千住大橋南側一帯の信仰を集め、現在も中々の規模を維持している。

現在も「千住天王」「天王様」と親しまれていて、6月の例大祭「天王祭」は、都内でも珍しい二天棒の神輿で神輿振りをして大変賑わうと云う。

日光街道沿いにあるので道すがら頭を下げて行く方が多いだけでなく、子どもたちが通学路として利用している姿も見る事ができるのだが、拝殿前で一礼して通る子が多く実に感心してしまう。

それだけ地域に親しまれ愛されている神社なのが伝わる。

見どころも多く、大変心地よさを感じる境内は、都内屈指の良社だと思う。

神社画像

[ 東鳥居 ]

[ 東参道 ]

[ 西鳥居 ]

[ 表参道鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 獅子山 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 力石 ]

[ 瑞光石・富士塚(浅間神社) ]

[ 地蔵堂(庚申塔群) ]

[ 御神水 ]

[ 御神籤 ]

[ 境内社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 神楽殿 ]

[ 松尾芭蕉碑 ]

[ 御神木・大銀杏 ]

[ 石碑 ]

[ 参集殿・授与所 ]

[ 昆虫展示 ]

[ 手ぬぐい・風鈴 ]

[ 案内板 ]

コメント