目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

足立区唯一の旧郷社・千住神社

東京都足立区千住宮元町に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、足立区唯一の旧郷社となっている。

氏子地域は千住1・2丁目で、千住周辺の中心的神社の一社。

古くから並んで鎮座していた「千代稲荷神社」と「氷川神社」が明治に合祀されて創建。

当初は「西森神社」と称したが、大正時代に「千住神社」へ改称された。

現在は千寿七福神の恵比寿神を担っており、境内には珍しい回転式の願掛け恵比寿が置かれている。

神社情報

千住神社(せんじゅじんじゃ)

御祭神:宇迦之御魂命・須佐之男命

社格等:郷社

例大祭:9月15日

所在地:東京都足立区千住宮元町24-1

最寄駅:北千住駅・千住大橋駅

公式サイト:https://www.senjujinja926.com/

御由緒

当神社は、千住に集落が形成された、延長四年(926年)、土地鎮護と五穀豊穣を祈って、伏見稲荷より御分霊を勧請し、稲荷神社を創立した。永承六年(1051年)源義家は、奥州征伐の際、荒川(現千住大橋付近)を渡り、二ツ森(千住神社)に陣営し、神前に戦勝を祈願したと、古記録に記載されている。

弘安二年(1279年)に武蔵国、一の宮氷川神社の御分霊を勧請し、氷川神社を創立した。この為にここを二ツ森と言っており、旧考録には、代々の将軍が鷹狩りを行ったという記事が随所に記録されている。

寛永年間に至って、千住が日光街道の第一宿となり、当神社は、その西方にある為に、西の森とも言われた。江戸時代までは、稲荷神社と氷川神社の二つの神社があったが、明治五年十一月十八日、両社は村社と定められ、更に翌六年六月には、稲荷神社を氷川神社に合祀し、西森神社と名を改めた。同年七月五日に、足立区内最高唯一の郷社と定められ、更に大正四年十二月十五日以来、千住神社と改称した。

昭和二十年四月、戦災にあい、全ての建物は焼失したが、三十三年以降、御社殿、社務所、会館、等が再建され、戦前以上に立派に整備された。(境内の掲示より)

歴史考察

平安時代創建・源義家の伝承が残る千崎稲荷神社

当社は明治六年(1873)に「千代稲荷神社」と「氷川神社」が合祀されて創建された歴史を持つ。

社伝によると、「千代稲荷神社」は延長四年(926)に創建と伝わる。

土地鎮護と五穀豊穣を祈って「伏見稲荷大社」より御分霊を勧請したと云う。

京都府京都市伏見区に鎮座する神社。

式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社で、旧社格は官幣大社。

全国に全国に約3万社あると云われる稲荷神社の総本社。

永承六年(1051)、源義家は前九年の役で奥州征伐の際、荒川(現・千住大橋付近)を渡り当地に陣営して神前に戦勝祈願したと伝えられる。

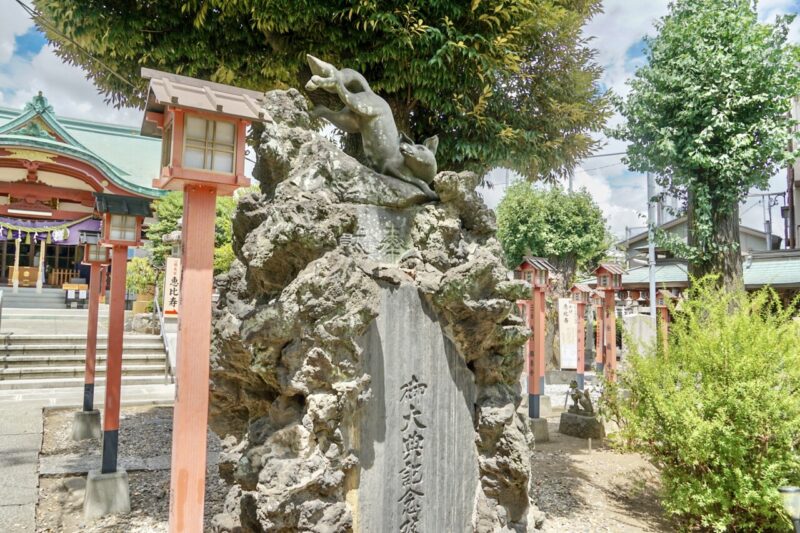

当社の境内にある石碑。

当社の境内にある石碑。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義とその嫡男で「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

このように古くから当地の鎮守として信仰を集めたお稲荷様であった。

鎌倉時代創建の氷川神社・2社が並び二ツ森と称される

社伝によると、「氷川神社」は弘安二年(1279)に創建と伝わる。

「武蔵一宮氷川神社」より御分霊を勧請し、「千崎稲荷神社」の傍に祀ったことを始まりとする。

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町に鎮座する神社。

武蔵国の一之宮(または三之宮)、式内社(名神大社)、旧社格は官幣大社。

東京都・埼玉県近辺に約200社ある氷川神社の総本社。

「千代稲荷」「氷川社」の2社が並び鎮座していた事から、当地は「二ツ森」と称された。

千住宿が成立・西の森とも称される

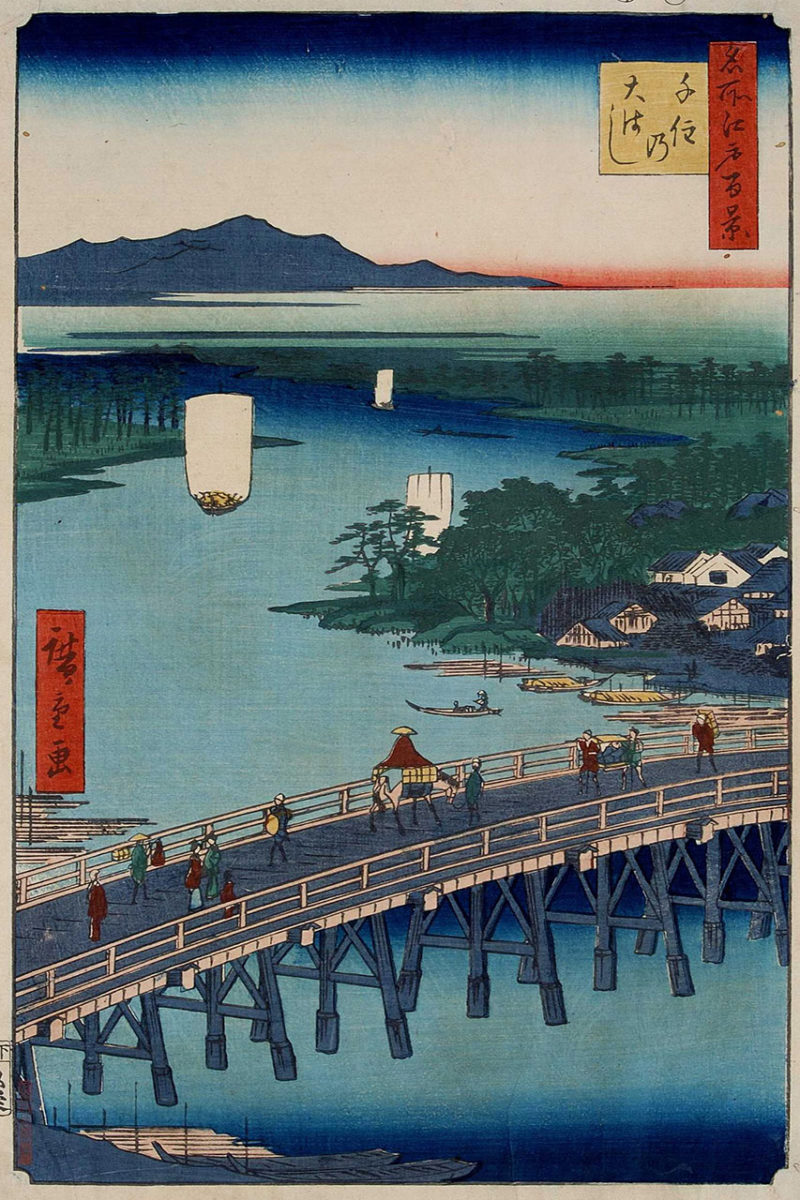

文禄三年(1594)、千住大橋が架けられる。

慶長二年(1597)、日光街道・奥州街道の宿駅として「千住宿」を指定。

日光街道(日光道中)と奥州街道(奥州道中)の宿場町。

日本橋から最初の宿場町で、江戸四宿(品川宿・板橋宿・内藤新宿・千住宿)の1つ。

運輸交通の要衝であり、千住大橋沿いに橋戸河岸が置かれ、千住青物市場は御用市場として栄えた他、岡場所と呼ばれる非公認の遊廓があり飯盛女(私娼)を置き、岡場所(遊郭)としても発展した。

千住宿近隣は江戸近郊の行楽地として人気を博したため、浮世絵などの題材としても数多く取り上げられている。

前景に大名行列の鉄砲隊が見え、中景には稲刈りの終わった田圃の畦道に農民の娘二人が行列を眺めていて、遠くに見えるのが千住宿の花街(岡場所)。

江戸時代後期の浮世絵師で、世界的にも著名な画家。

代表作に『富嶽三十六景』や『北斎漫画』があり、生涯に3万点を超える作品を発表。

化政文化を代表する一人。

千住宿は隅田川の水運を利用した木材の集積地でもあり、交通の要衝でもあった。

千住大橋を中心に南北に分かれ千住宿は発展した。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

千住宿が成立すると、当地は宿場の西方にあることから「西の森」と称された。

両社は千住1丁目・2丁目の鎮守とされ崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(千住町二町目)

稲荷社

一町目の鎮守にして先前稲荷と稱せり。

別番慈眼寺

(省略)

氷川社

當所の鎮守なり。

末社。疱瘡神社。

別當金蔵寺

(省略)

千住町二町目(二丁目)の「稲荷社」「氷川社」として記されているのが当社。

「稲荷社」が千住町一丁目の鎮守、「氷川社」が千住町二丁目の鎮守を担っていた事が分かる。

明治に2社が合祀し西森神社に・千住神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、「千代稲荷神社」「氷川神社」両社共に村社に列した。

明治六年(1873)、「千代稲荷神社」を「氷川神社」に合祀。

当地が西の森と呼ばれていた事から「西森神社」へ改称し、郷社へ昇格した。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

千住町の地名を見る事ができ、当社はかつての千住1丁目・2丁目の鎮守であった。

大正四年(1915)、現在の「千住神社」へ改称。

千住町唯一の郷社として地域一帯の鎮守を担った。

千住町唯一の郷社として地域一帯の鎮守を担った。

諸説あるが、嘉暦二年(1327)に新井政次が荒川(現・隅田川)に船を浮かべて投網をしていたところ、魚と共に千手観音を一体引き上げ、「勝専寺」(通称:赤門寺)に寺宝として安置。

千手観音を祀った土地から「せんじゅ」と呼ぶようになったと伝わる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって被災。

建物が悉く焼失したと云う。

昭和三十三年(1958)、社殿が再建。

これが現存している。

これが現存している。

平成五年(1993)、地元の商店街などによって千寿七福神が設定。

当社は恵比寿神を担い、境内に願掛け恵比寿を設置。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

幕末の一之鳥居と数多くの奉納灯籠

最寄駅の千住大橋駅や北千住駅からは徒歩10分程の距離に鎮座。

千住警察署入口の交差点から西側の道に参道。

千住警察署入口の交差点から西側の道に参道。

「千住神社」の社号碑の右手には「史跡八幡太郎源義家陣営の地」の石碑。

「千住神社」の社号碑の右手には「史跡八幡太郎源義家陣営の地」の石碑。

一之鳥居は幕末建立の古いもの。

慶応二年(1866)に建立されたものが現存。

慶応二年(1866)に建立されたものが現存。

幕末の動乱の中で建立されたものが状態よく残る。

幕末の動乱の中で建立されたものが状態よく残る。

一之鳥居の先には多くの奉納灯籠。

当社が氏子崇敬者より篤い信仰を集めている事が伝わる。

当社が氏子崇敬者より篤い信仰を集めている事が伝わる。

二之鳥居は大正十五年(1926)に建立されたもの。

二之鳥居は大正十五年(1926)に建立されたもの。

二之鳥居を潜って参道の左手に手水舎。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

その先に三之鳥居。

大正十二年(1923)の関東大震災が起きた年に建立されている。

大正十二年(1923)の関東大震災が起きた年に建立されている。

その後も数多くの奉納灯籠が続く。

その後も数多くの奉納灯籠が続く。

躍動感ある神狐像・江戸時代の狛犬

参道を進むと途中に一対の神狐像。

獅子山ならぬ狐山。

獅子山ならぬ狐山。

躍動感ある狐。

躍動感ある狐。

当社は稲荷様と氷川様が合祀された神社であるため、稲荷信仰の神使である狐が参道を守る。

当社は稲荷様と氷川様が合祀された神社であるため、稲荷信仰の神使である狐が参道を守る。

その先に一対の狛犬。

文政十三年(1830)に奉納された古いもの。

文政十三年(1830)に奉納された古いもの。

なんとも愛らしい子獅子を守るようにして睨む阿。

なんとも愛らしい子獅子を守るようにして睨む阿。

吽は子獅子と共にこちらを睨めつけてくる。

吽は子獅子と共にこちらを睨めつけてくる。

とてもよい造形で、当時の石工の技量の高さを窺える。

とてもよい造形で、当時の石工の技量の高さを窺える。

戦後に再建された社殿・江戸時代の天水桶

参道を進むと正面に社殿。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

戦後の昭和三十三年(1958)に再建を果たした。

戦後の昭和三十三年(1958)に再建を果たした。

鉄筋コンクリート造で朱色の社殿。

鉄筋コンクリート造で朱色の社殿。

状態もよく整備されている。

状態もよく整備されている。

拝殿前には一対の天水桶。

安政五年(1858)に奉納されたもの。

安政五年(1858)に奉納されたもの。

安政の大獄が始まった頃の天水桶が現存。

安政の大獄が始まった頃の天水桶が現存。

千寿七福神・願掛け祈願の廻転恵比寿像

社殿の右手に境内社が並ぶ。

中でも「千寿七福神」の恵比寿神である「願掛け恵比寿」が個性的。

こちらにも多くの奉納灯籠。

こちらにも多くの奉納灯籠。

その先にある恵比寿様の像。

その先にある恵比寿様の像。

この恵比寿像、台座から回転する仕組みになっている。

この恵比寿像、台座から回転する仕組みになっている。

そのため廻転恵比寿像とも呼ばれ、願掛けができるようになっている。

そのため廻転恵比寿像とも呼ばれ、願掛けができるようになっている。

男女別の方向に恵比寿像を3回回して、祈願によって定められた像の部位を白いハンカチで撫でて祈願する。

火伏せ三社や富士塚(浅間神社)など多くの境内社

廻転恵比寿像の近くには数多くの境内社。

境内社の稲荷社。

境内社の稲荷社。

小さな狛犬や神狐像も置かれている。

小さな狛犬や神狐像も置かれている。

その右手に火伏せ三社。 昭和六年(1931)に建立され、当社境内で唯一、東京大空襲から免れた木造社殿。

昭和六年(1931)に建立され、当社境内で唯一、東京大空襲から免れた木造社殿。

そのため「火伏せ三社」と呼ばれている。(三峯神社・恵比寿神社・八幡神社)

そのため「火伏せ三社」と呼ばれている。(三峯神社・恵比寿神社・八幡神社)

さらにその右手に稲荷神社。

こちらにも奉納灯籠が多く置かれている。

こちらにも奉納灯籠が多く置かれている。

更に右手に富士塚。

大正十二年(1923)に富士塚と浅間神社が建立。

大正十二年(1923)に富士塚と浅間神社が建立。

現在の富士塚は昭和十一年(1936)に再築されたもの。

現在の富士塚は昭和十一年(1936)に再築されたもの。

千住富士と呼ばれ富士講より崇敬を集めた。

千住富士と呼ばれ富士講より崇敬を集めた。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

縁結びや夫婦円満の夫婦銀杏(御神木)・防空壕も現存

参道の左手に御神木。

天高く聳える2本の銀杏の木。

天高く聳える2本の銀杏の木。

古くから夫婦銀杏として、縁結び・夫婦円満の御利益で親しまれてきた。

古くから夫婦銀杏として、縁結び・夫婦円満の御利益で親しまれてきた。

現在は両銀杏の間に橋が架かっていて、神橋渡りができる形に。

現在は両銀杏の間に橋が架かっていて、神橋渡りができる形に。

パワースポットとしても人気を博している。

パワースポットとしても人気を博している。

参道の左手には神楽殿。

昭和二十七年(1952)に再建されたものが現存。

昭和二十七年(1952)に再建されたものが現存。

その右手の神輿庫は昭和三十年(1955)に再建されたもの。

その右手の神輿庫は昭和三十年(1955)に再建されたもの。

一之鳥居を潜って右手に防空壕が残る。

東京大空襲で多くの建物が焼失した当社だが、こうして防空壕で身を守った人々がいたのだろう。

東京大空襲で多くの建物が焼失した当社だが、こうして防空壕で身を守った人々がいたのだろう。

千住神社歴史保存会によって保護され残されている。

千住神社歴史保存会によって保護され残されている。

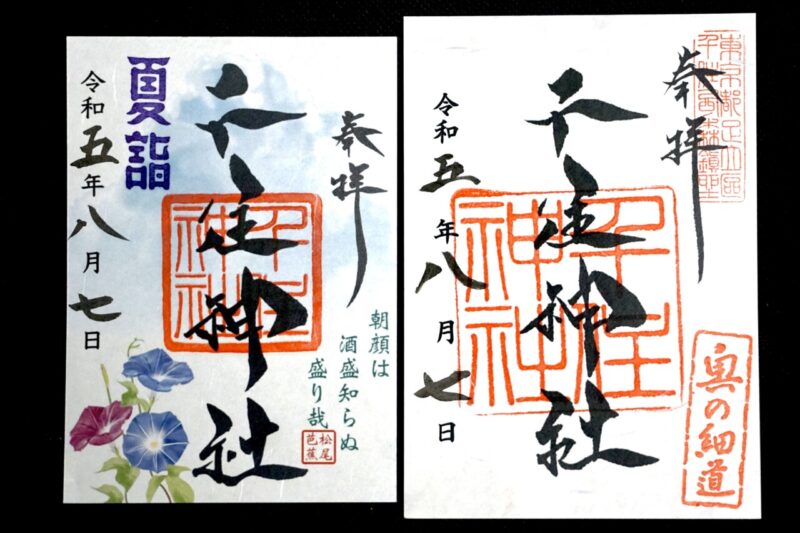

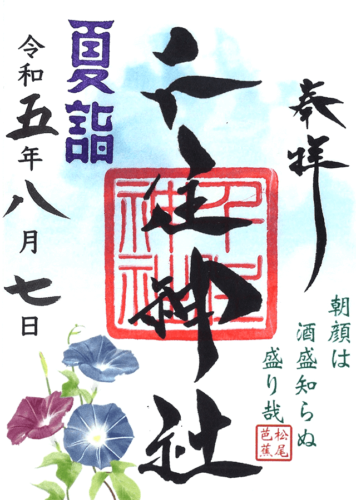

千住神社と千寿七福神の御朱印・限定御朱印も

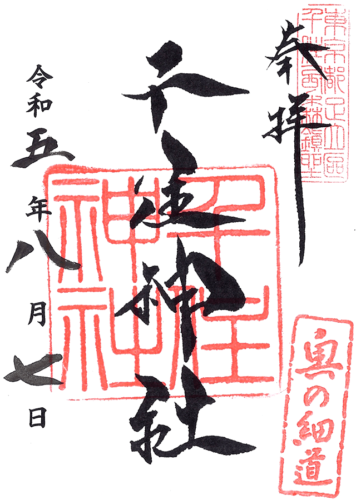

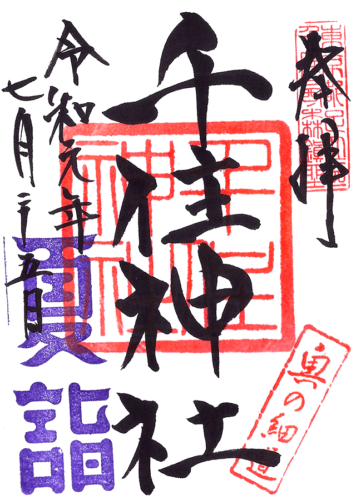

御朱印は「千住神社」の朱印、右上に「東京足立区千住西森鎮座」、右下に「奥の細道」。

左は2023年8月の限定御朱印。

左は2023年8月の限定御朱印。

『奥の細道』と記される事も多いが、現在教科書などでは『おくのほそ道』と表記される。

元禄文化期に活躍し俳諧(連句)の芸術的完成者とされる松尾芭蕉の代表的な紀行・俳諧。

旅立ちの準備を進めた芭蕉は隅田川の畔にあった芭蕉庵を引き払い船に乗り、明け方に千住大橋で船を下りて旅を開始した。

そのため千住大橋周辺は『奥の細道』旅立ちの地とされている。

所感

足立区唯一の旧郷社として崇敬を集めた当社。

古くは稲荷社と氷川社が並ぶように鎮座していて「二ツ森」と称されたと云う。

千住宿が成立後は、宿場町の西側にあった事から「西の森」と称され、明治に2社が合祀された後「西森神社」に改称したのも、それが由来となっている。

郷社として千住町周辺の鎮守であった事から「千住神社」に改称し、地域の鎮守として崇敬を集め続け、参道にある多くの奉納灯籠からもそれが窺える。

千住一帯には多くの神社が残るが、今も地域に愛される良き神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常)・500円(限定)

社務所にて。

※千寿七福神の恵比寿神の御朱印あり。

※夏詣など限定御朱印あり。

※兼務社「白幡八幡神社」の御朱印も頂ける。

2025年9月1日-数量限定で「御鎮座1100年記念切り絵御朱印」

※数量限定でなくなり次第終了。御鎮座1100年記念御朱印帳も頒布開始。御朱印の最新情報は公式Instagramにて。

- 朝顔/夏詣

- 通常

- 2019年夏詣

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2023/08/07(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/07/25(御朱印拝受)

コメント