目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

水の神(龍神)を祀る大森総鎮守

東京都大田区大森東に鎮座する神社。

旧社格は村社で、大森総鎮守とされる。

正式名称は「貴舩神社」であるが、他との区別から「大森貴舩神社」とさせて頂く。

水の神(龍神)を祀る貴船信仰の神社で、かつて海苔の産地として知られ漁業も盛んだった大森の地と密接な関わりを持ち、総鎮守として崇敬を集めた。

拝殿前に明治に築かれた石造りの太鼓橋があり当社のシンボルにもなっている。

また境内社の「熊野神社」は通称「子育熊野さん」と呼ばれ信仰を集めている。

神社情報

大森貴舩神社/大森貴船神社(おおもりきふねじんじゃ)

御祭神:高龗神

社格等:村社

例大祭:10月10日

所在地:東京都大田区大森東3-9-19

最寄駅:大森町駅

公式サイト:https://omorikifune.jimdofree.com/

御由緒

当社御鎮座の年代詳らかではないが、社伝に第九十代亀山天皇文永三年六月三日鎌倉の人・田中大夫、海岸寺の法圓上人(今の厳正寺の開基僧にして北條陸奥守重時の六男時千代)と共に来たりて、奉持していた己が氏神たる熊野神社を当社の末社として奉斎せられし事が見え、推察するに平安の御代より千年に及ぶ歴史を有すると思われる。

(付記 明治十八年当町民申し合わせの上、当社を大森總鎮守と決定せりと伝う)(頒布の資料より)

歴史考察

鎌倉時代以前の創建と推定される

創建年代は不詳。

文永三年(1266)、「厳正寺」(現・大田区大森東3)を開基した僧・法円と共に来た鎌倉の人・田中大夫が、自分の氏神である熊野権現を末社として当社に祀ったと伝わる。

現在も当社から程近い大田区大森東3にある寺院。

北条重時(鎌倉幕府2代執権・北条義時の三男)の六男と伝わる僧・法円が開基。

「海岸寺」として創建し、これが後に「厳正寺」と改められた。

厳正寺で行われる水止舞は東京都無形民俗文化財に指定。

当社に末社として熊野権現を祀ったという伝承から当社はそれ以前の創建であると推測できる。

貴船信仰・水の神とされる高龗神(たかおかみのかみ)と龍神

当社の御祭神は「高龗神(たかおかみのかみ)」。

水の神とされ、貴船信仰の御祭神として知られる。

神産みにおいて伊邪那岐(いざなぎ)が迦具土(かぐつち)を斬り殺した際に生まれた神。

「龗」は「龍」の古語であり、水や雨を司る龍「水神」として信仰を集めた。

古くから貴船信仰の「貴舩神社」として、大森周辺の産土神として崇敬を集めたと云う。

水の神・雨の神である貴船神(貴船大神とも貴船大明神ともされる)に対する信仰で、現在は御祭神として高龗神と記される事が多い。

「貴船神社」(現・京都府京都市)が貴船信仰の総本社で、当社もそうした貴船信仰の一社である。

当地の大森周辺は海岸が近くかつては漁業が盛んな漁村でもあった。

そのため水の神をお祀りしたものと思われる。

村民はこぞって当社に参籠し海上に出て祈願もしたとされ、大変崇敬が篤かった。

三頭の龍とアサリ断ちの民間信仰

当社では古くから三頭の龍とアサリ断ちの民間信仰が伝わる。

御祭神である高龗神には三頭の龍が神使として仕えていると云う。

当社にお参りしてアサリを断ち祈願すれば、腫れ物などたちまちに治ると云う信仰。

三頭の龍とアサリを断つ信仰に繋がった事情は不明。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(東大森村・西大森村・北大森村)

貴舩社

除地五畝。村の東の方海道の邊にあり。本社九尺四方、拝殿二間四方、共に南に向ふ。社前を隔つこと二十歩許にて石の鳥居あり。柱間九尺。

大森村は、東大森村・西大森村・北大森村をまとめて記されている。

「貴舩社」と記されたのが当社。

村の東の方とあるため東大森村に鎮座していた事が窺える。

東海道の傍に面して鎮座していたため、参詣者も多かったようだ。

文化十年(1813)、社殿が造営されている。

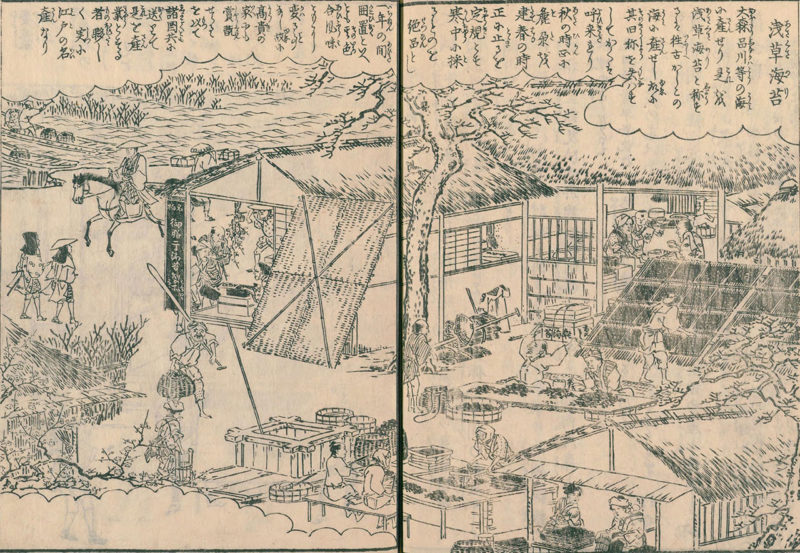

大森の伝統産業であった海苔生産

大森地域では江戸中期から海苔の生産が開始。

大森の伝統産業として知られ、漁民の多くは海苔の生産に携わった。

大森の海苔は「浅草海苔」と呼ばれ、江戸の土産物として人気が高かったと云う。

大森で採られた海苔であっても「浅草海苔」と呼ばれた。

これは大森から品川にかけて生産された海苔を浅草の問屋で売ったため、江戸で知名度の高い浅草の名が使われたとも云われる。

その他、徳川家康が江戸入りするより前、古くは浅草で生産されていた事から浅草海苔と呼ばれたとも伝わる。

延享三年(1746)、大森村が海苔業税を幕府に納めるようになる。

御膳海苔を上納して海苔場が整備され本格的に海苔生産が開始。

徳川家将軍家、徳川将軍家の菩提寺である「寛永寺」へ御菜魚と同様に上納した海苔。

品川や大森の御膳海苔を採る御膳海苔場が設けられ、江戸への運び入れを行った。

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』には、その様子が記されている。

「浅草海苔」と記されており、大森品川等の海が産地であるとされている。

これは大森周辺の様子で、「江戸の名産なり」と記載。

大森の伝統産業であり名産品であった海苔産業と当社も深い関わりを持つ事になる。

当地の産土神であり水の神であった当社は海苔産業に関わる漁民・村民から篤い信仰を集めた。

悪潮祓・海上安全祈願祭・豊作祈願など当社を篤く崇敬した。

明治に村民達により大森総鎮守とされる

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

同年、西大森村・東大森村・北大森村が合併して「大森村」が成立。

明治十八年(1885)、大森村の村民が協議の上、当社を大森総鎮守とした。

明治三十年(1897)、町制を施行して大森村は大森町となる。

当社の境内にも「大森町社 貴舩神社」の社号碑があり、当社は大森町の総鎮守として崇敬を集めた。

当社の境内にも「大森町社 貴舩神社」の社号碑があり、当社は大森町の総鎮守として崇敬を集めた。

明治三十三年(1900)、現在も残る太鼓橋が造営される。

かつては境内に小川が流れていた事が窺える。

かつては境内に小川が流れていた事が窺える。

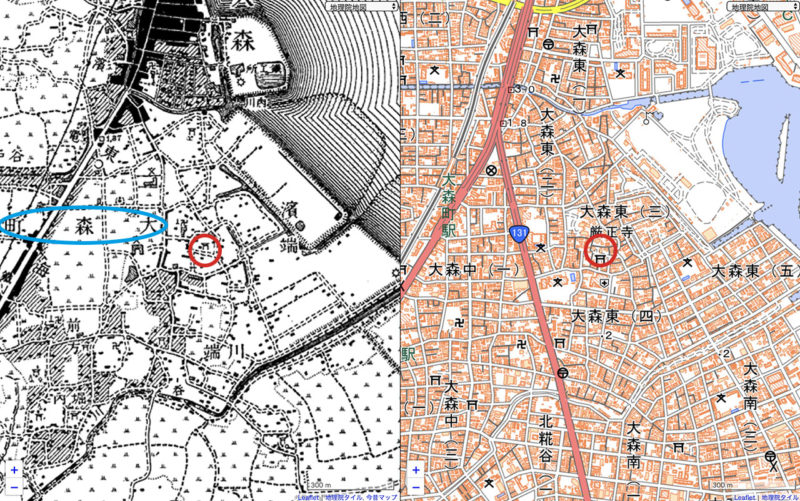

明治三十九年(1906)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

大森町と呼ばれた大森一帯の鎮守であった事が分かる。

現在の平和島周辺などはまだ埋め立てられておらず海岸線がかなり近い。

当社の東側を「濱端」と読んでいたのも分かるように、大森は海と密接な繋がりを持った漁師町であった。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

江戸時代に造営された社殿が倒壊し後に再建されている。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿が焼失。

昭和二十六年(1951)、社殿の再建が開始。

昭和三十年(1955)、現在の社殿が竣工した。

昭和三十年(1955)、現在の社殿が竣工した。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

大森東の住宅街の一画に鎮座

最寄駅の大森町駅からは徒歩10分ほどの距離で、住宅街の細い路地に面して鎮座。

参道は南と東にあり南が表参道。

参道は南と東にあり南が表参道。

綺麗に整備された玉垣の先、すぐ左手に古い社号碑。

「大森町社」と記されているのが特徴的で大森村(大森町)の総鎮守だった事が窺える。

「大森町社」と記されているのが特徴的で大森村(大森町)の総鎮守だった事が窺える。

その先に鳥居。

鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

比較的広い社地を有していて地域の鎮守として崇敬を集めているのが伝わる。

比較的広い社地を有していて地域の鎮守として崇敬を集めているのが伝わる。

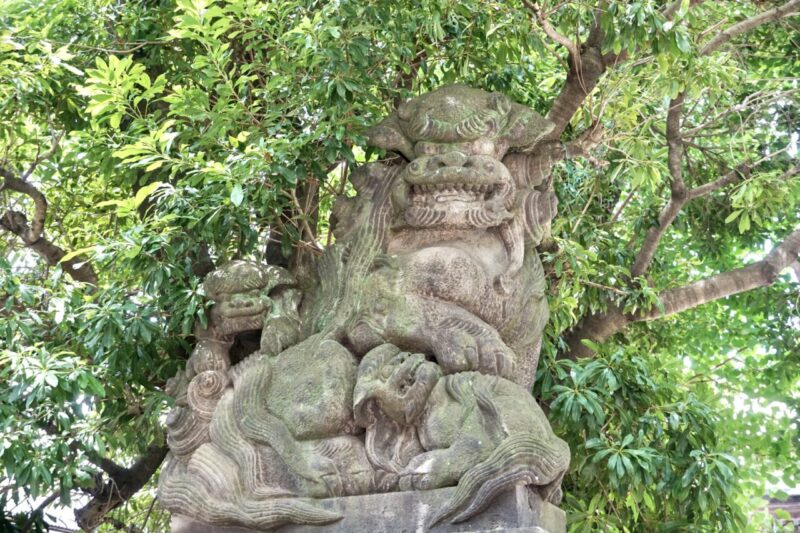

明治に奉納された子沢山な狛犬

参道途中に一対の狛犬。

明治三十三年(1900)に奉納されたもの。

明治三十三年(1900)に奉納されたもの。

左右どちらも阿形になっていて子沢山なのが特徴的。

左右どちらも阿形になっていて子沢山なのが特徴的。

参道に置かれた明治時代の石造り太鼓橋

参道の正面に石造りの太鼓橋。

明治三十三年(1900)に造営されたもので、狛犬と同年に整備されたものとなる。

明治三十三年(1900)に造営されたもので、狛犬と同年に整備されたものとなる。

現在も渡る事ができ当社のシンボルともなっている。

現在も渡る事ができ当社のシンボルともなっている。

中々な急勾配なので渡る場合は足元が滑らないよう注意。

中々な急勾配なので渡る場合は足元が滑らないよう注意。

かつては境内に小川が流れていた事を示す。

かつては境内に小川が流れていた事を示す。

現在は暗渠化しているが小川は下を未だに流れているものと思われる。

現在は暗渠化しているが小川は下を未だに流れているものと思われる。

手水舎の裏手に東側にある東参道。

「貴舩神社東参道」の碑が建つ。

「貴舩神社東参道」の碑が建つ。

住宅街を抜けて境内へと繋がるが、この参道沿いに暗渠化された小川の痕跡が窺える。

住宅街を抜けて境内へと繋がるが、この参道沿いに暗渠化された小川の痕跡が窺える。

戦後に再建された尾州檜による木造社殿

太鼓橋の先に社殿。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

昭和三十年(1955)に再建された木造の社殿。

昭和三十年(1955)に再建された木造の社殿。

約5年の歳月をかけて造営された社殿で、良い造りとなっている。

約5年の歳月をかけて造営された社殿で、良い造りとなっている。

尾州檜によって丁寧に造られたもので、氏子による当社への思いが伝わる。

尾州檜によって丁寧に造られたもので、氏子による当社への思いが伝わる。

渋みの出た良い色合いで、綺麗に整備され保存されている。

渋みの出た良い色合いで、綺麗に整備され保存されている。

通称「子育熊野さん」と貴舩稲荷神社

社殿の左手に境内社が並ぶ。

右手にあるのが熊野神社で通称「子育熊野さん」。

右手にあるのが熊野神社で通称「子育熊野さん」。

当社の御由緒に登場するように、文永三年(1266)に「厳正寺」を開基した僧・法円と共に来た鎌倉の人・田中大夫が、自分の氏神である熊野権現を末社として祀ったものと伝わる。

安産守護の神・通称子育熊野さんと親しまれている末社。

神社の周りの小石を袋に入れて腰につけ出産の時には布団の下に置いておくと安産であると伝わる。

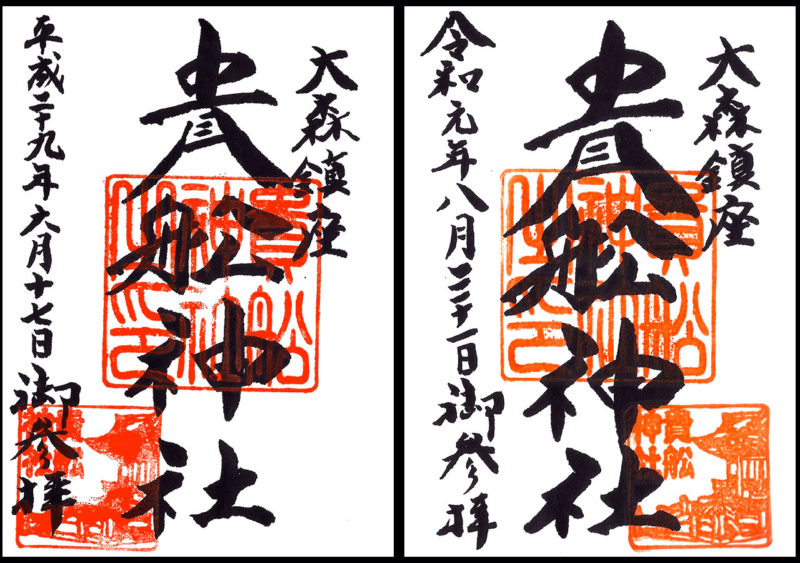

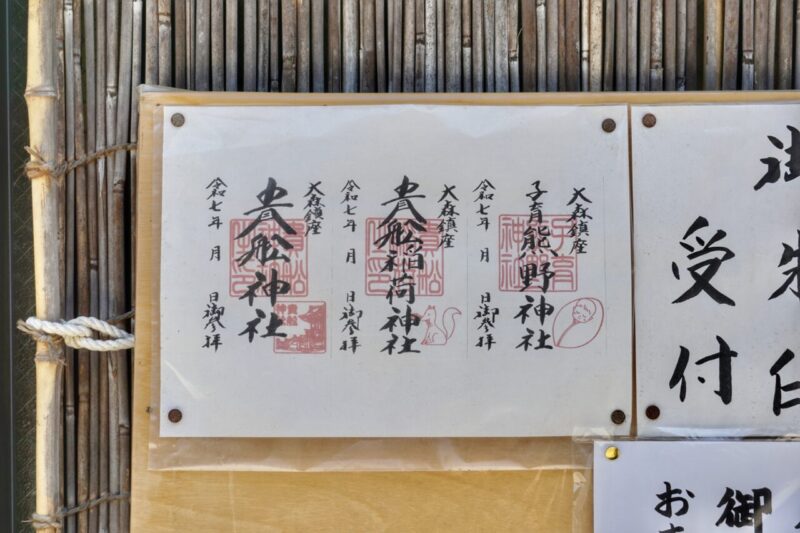

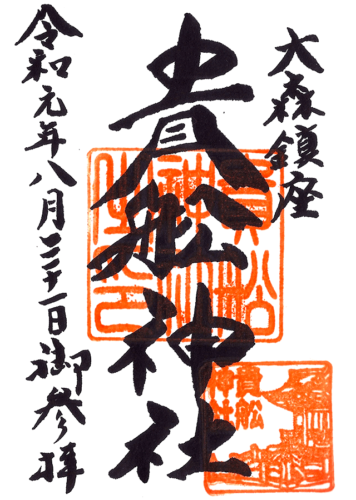

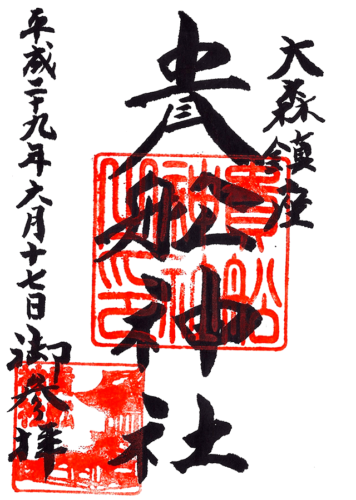

社殿と太鼓橋の御朱印・夏詣限定御朱印

御朱印は「貴舩神社之印」の朱印。

その下に「貴舩神社」の文字と太鼓橋と社殿が形取られた印。

その下に「貴舩神社」の文字と太鼓橋と社殿が形取られた印。

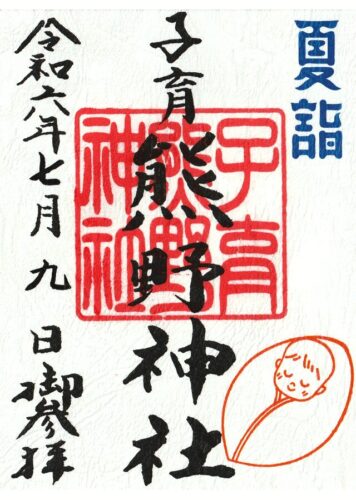

現在は境内社の子育熊野神社、貴舩稲荷神社の御朱印も頂ける。

現在は境内社の子育熊野神社、貴舩稲荷神社の御朱印も頂ける。

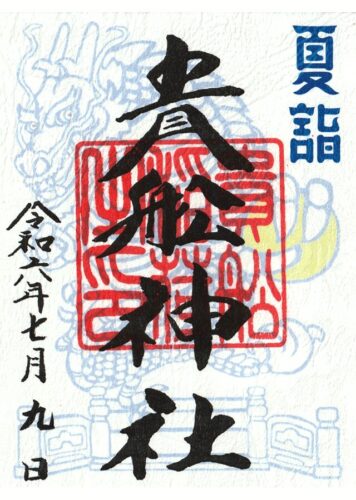

2024年より京急夏詣に参画。

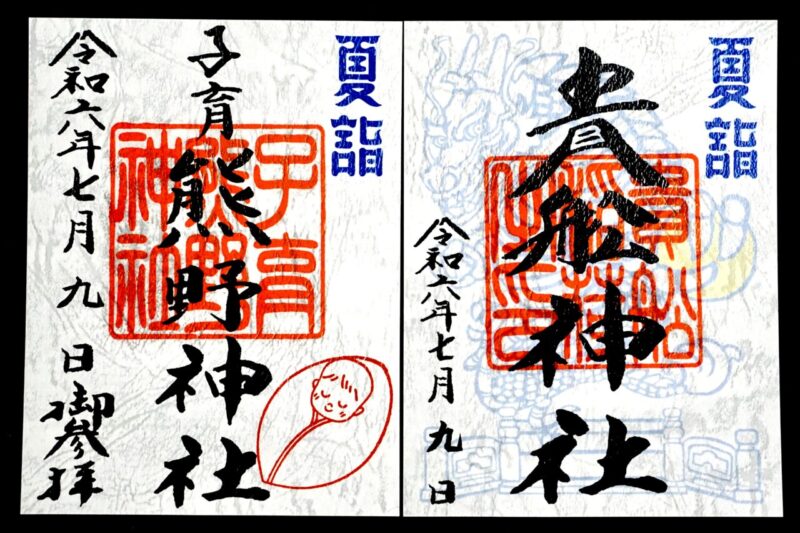

貴舩神社の夏詣御朱印と子育熊野神社の夏詣御朱印。

貴舩神社の夏詣御朱印と子育熊野神社の夏詣御朱印。

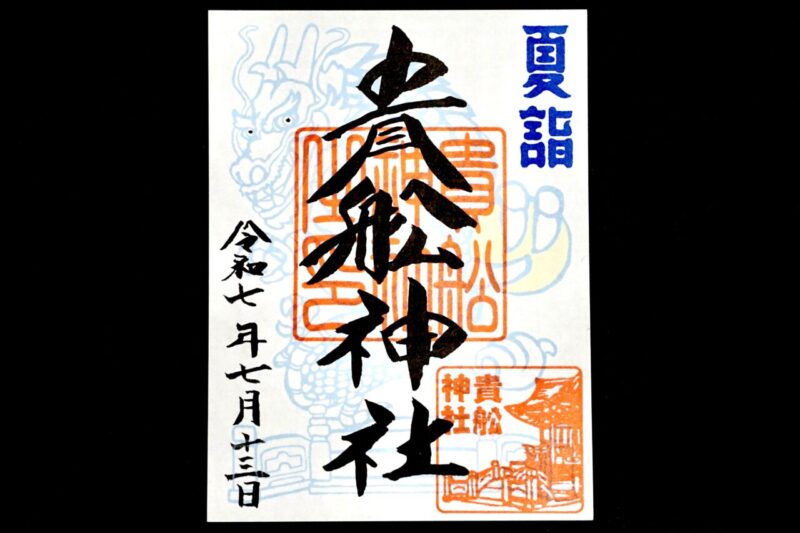

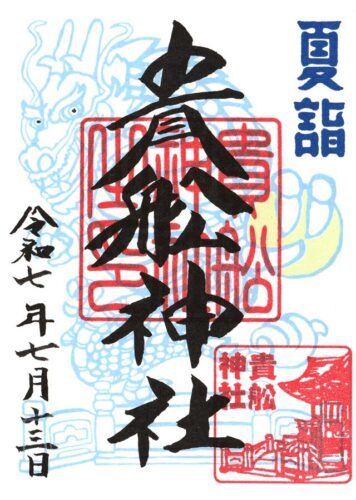

こちらは2025年の夏詣御朱印で御祭神の水神(龍神)らしい龍の御朱印。

こちらは2025年の夏詣御朱印で御祭神の水神(龍神)らしい龍の御朱印。

所感

大森の総鎮守として崇敬を集めた当社。

歴史は古く大森周辺の産土神として信仰を集めた事が分かる。

水の神を祀り、漁村として栄えた大森と繋がりが深く、江戸時代中期より始まった大森の伝統産業である海苔生産においても当社への祈願が多かった事が窺える。

現在は大森と云うとJR大森駅周辺をイメージするが、かつては海岸沿いの当地周辺や東海道沿いが大森の中心地であり、そうした大森村(後の大森町)の総鎮守として信仰された。

現在も綺麗に境内が整備されていて地域からの崇敬の篤さが伝わる。

大森の歴史を伝える実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※境内社「子育て熊野神社」「貴舩稲荷神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 2025年夏詣

- 2024年夏詣

- 子育熊野神社/夏詣

- 通常

- 通常

参拝情報

参拝日:2025/07/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/09(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/08/31(御朱印拝受)

参拝日:2017/06/17(御朱印拝受)

コメント