目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 玉川通り(旧大山道)沿いの急な石段の上に鎮座

- 江戸時代の狛犬・御神木・花手水

- 鉄筋コンクリート造の社殿

- 氷川様より古くから鎮座していた地主神の稲荷神社

- 交番横から登れる目黒富士登山道

- 唐津焼の富士山が展示・目黒富士山遥拝所

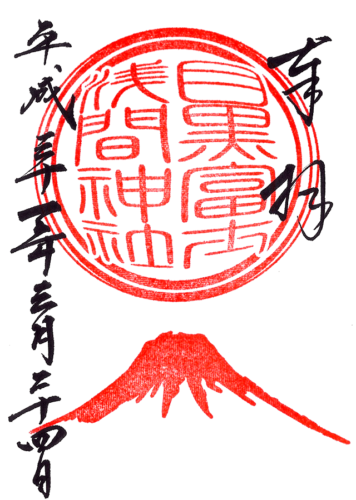

- 当社に遷座した目黒富士浅間神社

- 境内を彩る桜・ひまわり・お月見

- 生き物の飼育をしていた一画・ハクビシンに遭遇

- 看板犬は黒豆柴かえでちゃん

- 境内社を含めた3社の御朱印

- 季節や祭事に合わせた限定御朱印

- 箔押しキラキラの桜花爛漫御朱印

- 午年限定・馬九行久(うまくいく)御朱印

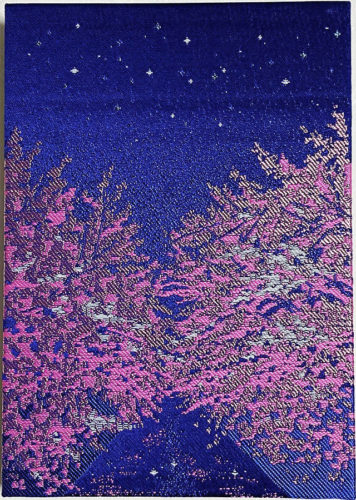

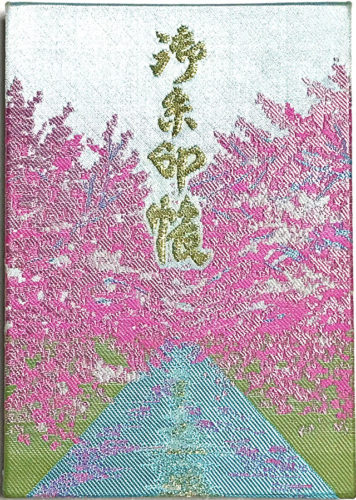

- 目黒川の桜をデザインした御朱印帳

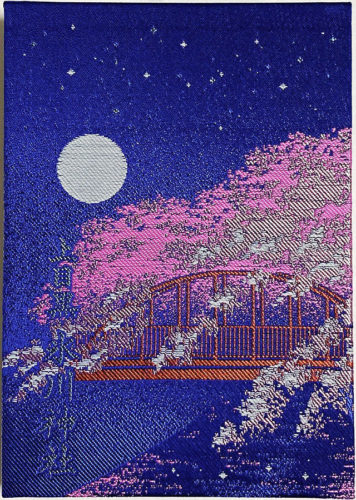

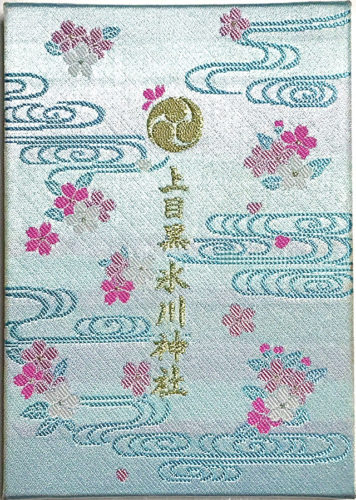

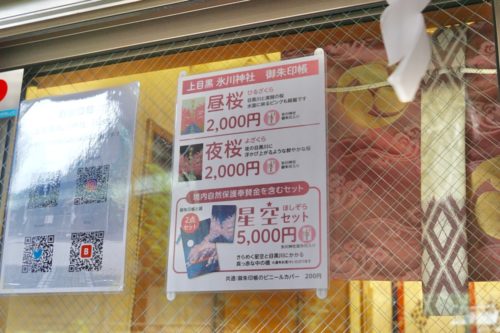

- 美しい御朱印帳と御朱印帳袋・星空特別一式セット

- 書き置き専用御朱印帳クリアファイル

- 御朱印帳と同じデザインの桜御守

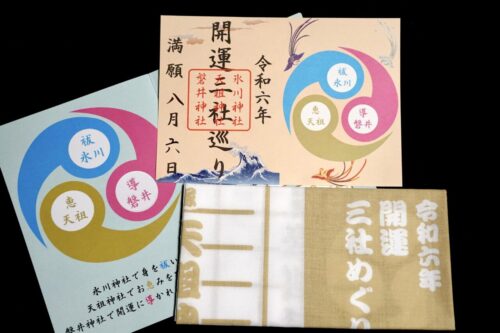

- 8月-10月開催!都内三社を巡る「開運三社巡り」

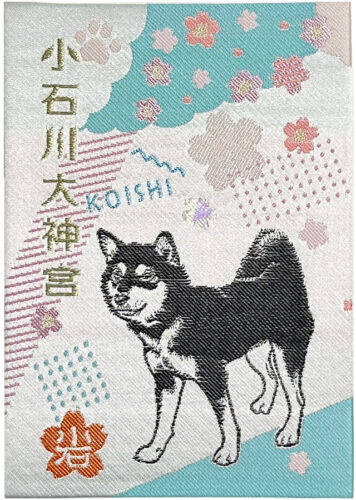

- 小石川大神宮とコラボ・黒柴狛犬巡り御朱印

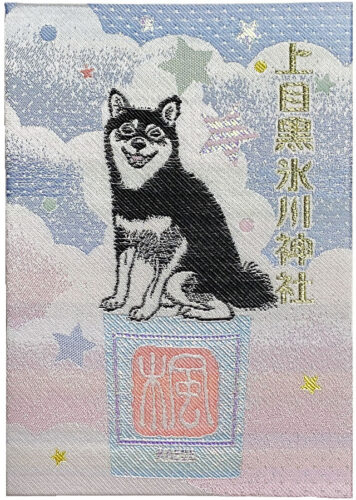

- 黒柴コラボ第2弾・黒柴コラボ御朱印帳も

- 黒柴コラボ第3弾・黒柴コラボ御朱印帳第2弾も

- 漫画『ノラガミ』コラボ御朱印

- おかげマルシェなどのイベントも

- 御鎮座450年記念・2023年10月15日開催の一心行列

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

上目黒鎮守の氷川さま

東京都目黒区大橋に鎮座する神社。

旧社格は村社で、上目黒村の鎮守。

社号碑などには「上目黒氷川神社」とあり、現在は統一してその社号を使っているが、以前は現在の地名から「大橋氷川神社」と称する事も多かった。

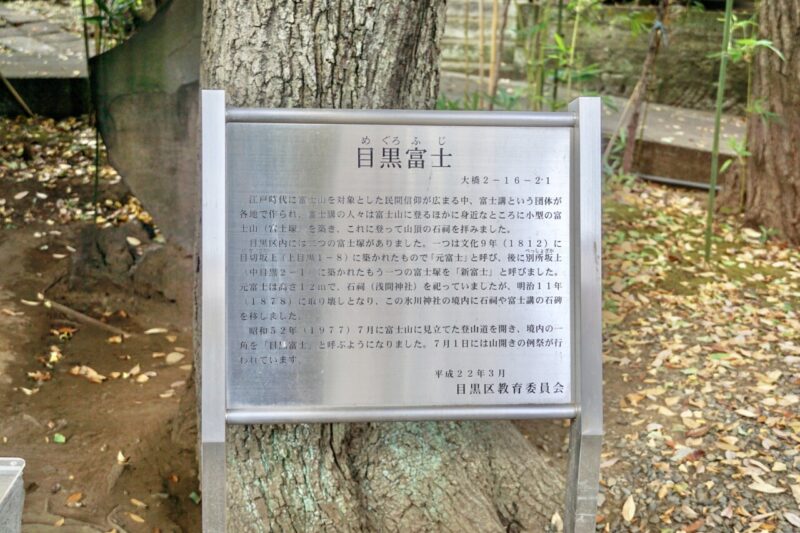

かつて歌川広重も描いた事で知られる「目黒元富士」が明治に取り壊される事となり、当社境内に遷座したため、戦後になって新たに当社境内に「目黒富士」が築かれ、小さな登山道が設けられているのが特徴的。

神社情報

上目黒氷川神社(かみめぐろひかわじんじゃ)

御祭神:素盞嗚尊・天照皇大神・菅原道真

社格等:村社

例大祭:8月第4土・日曜

所在地:東京都目黒区大橋2-16-21

最寄駅:池尻大橋駅・神泉駅

公式サイト:http://kamimeguro-hikawajinja.jp/

御由緒

祭神は素盞嗚命を主神とし、天照大御神、菅原道真を合祀しています。旧上目黒村の鎮守で、天正年間(1573-1592)に上目黒村の旧家加藤氏がこの地に迎えたといわれています。

正面の石段は文化13年(1816)に造られましたが、明治38年(1905)に前を通る大山街道(現、玉川通り)を拡張する際に、現在の急勾配な石段に改修されました。境内には、花崗岩造りの4基の鳥居や小松石造りの2対の狛犬があります。

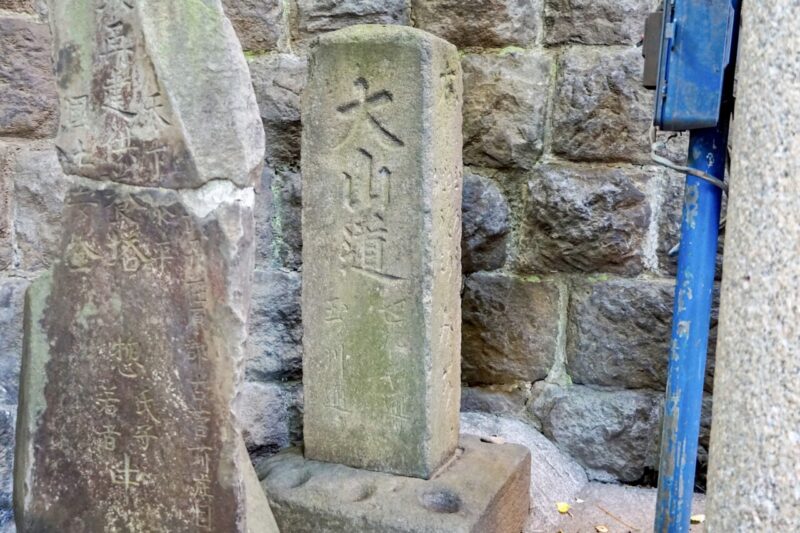

また、石段の下には「武州荏原郡菅刈目黒郷」と刻まれた供養塔や、天保13年(1842)に建てられた大山道の道標があります。大山道は江戸時代、石尊参り(現、神奈川県伊勢原市の大山への参詣)をする多くの人々が利用しました。

境内には、目切坂上(現、上目黒1-8付近)にあった目黒元富士から石碑などが移され、「目黒富士」と称す登山道が築かれています。(境内の掲示より)

歴史考察

天正年間に加藤氏が勧請して創建

社伝によると、天正年間(1573年-1592年)に創建と伝わる。

甲州武田家の家臣・加藤氏が、甲斐国上野原(現・山梨県)より上目黒村に土着する際、上野原の産土神を勧請したと伝えられている。

山梨県の中部最東端に位置し現在は上野原市となっている。

加藤氏は、上目黒村石川組の名主となり、当地周辺を開発していく事となる。

なお、古くから当地は稲荷山と称され稲荷社が鎮座。

その稲荷山に氷川神を勧請したため、氷川社が本社となり稲荷社は末社となったと云う。

いずれにせよ、上目黒村石川組の名主・加藤氏の元で崇敬を集め、上目黒の開拓と共に信仰を集めた。

上目黒村石川組の鎮守・新編武蔵風土記稿の当社

江戸時代になると上目黒村石川組の鎮守として崇敬を集める。

当時の上目黒村は村の中に石川組・五本木組・宿山組・上知組と小分けされていて、それぞれの組に鎮守があった独立性の高い村であった。

当社は上目黒村の中の石川組の鎮守とされた。

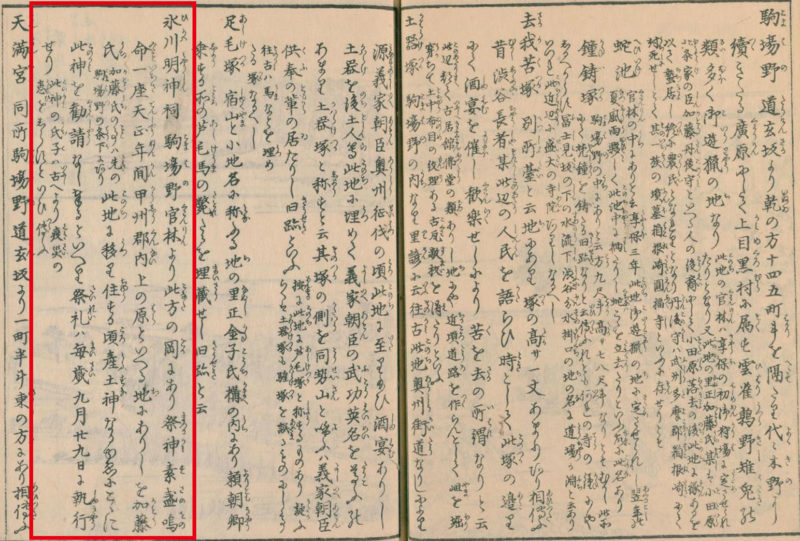

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上目黒村)

氷川社

除地一段四畝。村の西北の方駒場道にあり。小名石川組の鎮守なり。天正年中村民定右衛門が先祖当所へ移りし頃彼が持地へ始て移し祀れりと。本社八尺四方、前に拝殿あり、三間四方。正一位氷川大明神と扁す。社地すべて古松老檜生茂れり。前になだれの坂あり。この中腹に鳥居を建、両柱の間八尺。祭礼毎年九月二十九日。村民持。

末社。稲荷社。本社の右にあり。

上目黒村の「氷川社」として記されているのが当社。

小名・石川組の鎮守であり、天正年間(1573年-1592年)に名主である加藤定右衛門の先祖が当地へ勧請したという事が記載されていて、加藤氏の末裔が創建したと云う伝承を伝えている。

「社地すべて古松老檜生茂れり」の一文があるように、当時からしても古めかしい境内であった。

別当寺持ちではなく、村民持ちで管理されていた。

江戸名所図会に記された疫病知らずと云われた氏子

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』にも当社が記されている。

赤く囲った箇所が当社についてで、「氷川明神祠」として記されている。

氷川明神祠

駒場野官林よりこなたの岡にあり。祭神素盞鳴命一座。天正年間甲州郡内上の原といへる地にありしを加藤氏この地に移り住する頃、産土神なるゆゑにここにこの神を勧請なし奉るといへり。祭礼は毎歳九月二十九日に執行せり。この神の氏子は古へより疫災の患ひをしらずといひ伝ふ。

『新編武蔵風土記稿』と同様に、加藤氏が産土神を祀った事と、更に現在の御由緒にもあるように上野原から移り住んだといった旨も記されている。

注目すべきは「この神の氏子は古へより疫災の患ひをしらず」の一文。

当社の氏子は疫病にかからなかったと云い、現在も厄除の神様として親しまれている。

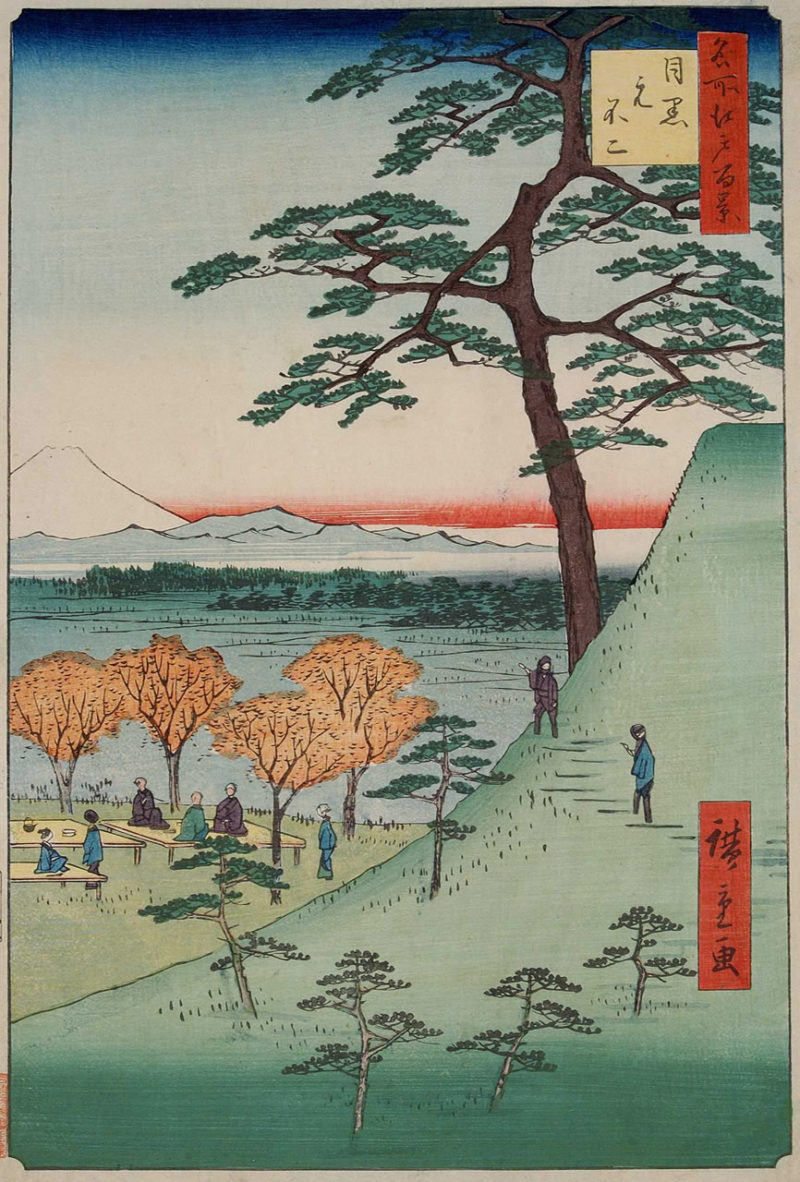

歌川広重が描いた目黒元富士

後に当社に遷座する事となる富士塚「目黒元富士」についても触れたい。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

目黒では「目黒元富士」と「目黒新富士」の2つの富士塚が名を馳せた。

当社に遷座する事になるのは「目黒元富士」。

文化九年(1812)、目黒村(下目黒村・中目黒村・上目黒村)の富士講員たちが築山。

高さは12mほどで、登山道があり山頂には「浅間神社」が祀られていた。

江戸の名所として賑わったと伝わる。

この目黒元富士は、歌川広重が描いた事でも知られる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

時期としては秋の紅葉シーズンになるのだろう。

行楽名所としての様子が描かれており、こうして富士塚から本物の富士山を遥拝する事ができた。

手前の風景が中目黒村・上目黒村あたりであり、大変のどかな場所だった事が伝わる。

明治以降と戦後の歩み

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、上目黒村の鎮守として村社に列した。

現在も拝殿内に「上目黒鎮守氷川神社」の扁額が掲げられている。

現在も拝殿内に「上目黒鎮守氷川神社」の扁額が掲げられている。

明治十一年(1878)、目黒元富士の取り壊しが決定。

富士塚の山頂に鎮座していた「浅間神社」を当社境内に遷座。

富士塚の山頂に鎮座していた「浅間神社」を当社境内に遷座。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、上目黒村・中目黒村・下目黒村・三田村が合併して目黒村が成立。

当社は目黒村上目黒の鎮守として崇敬を集めた。

明治三十八年(1905)、当社前の大山道(現・玉川通り)拡張のため石段を改修。

文化十三年(1816)に造られた石段であったが、現在のものに改修整備された。

文化十三年(1816)に造られた石段であったが、現在のものに改修整備された。

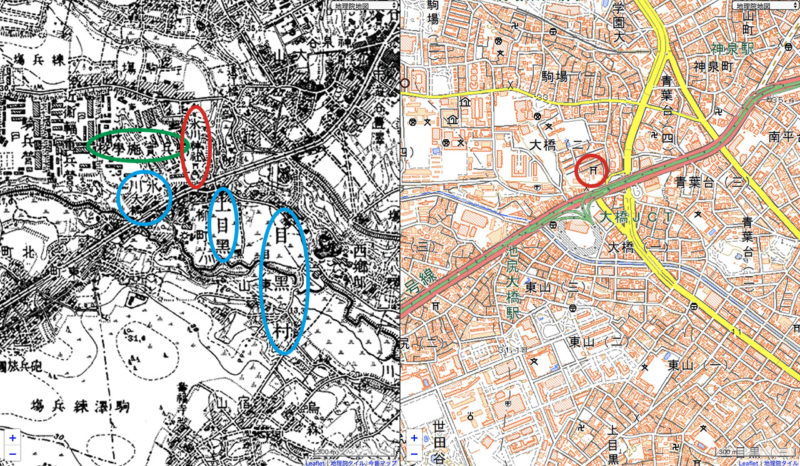

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「氷川神社」と記してあるように地図にも名前付きで表記される程であった。

目黒村、上目黒といった地名もあり、この上目黒一帯が当社の氏子であった。

目黒川に架かる大橋の文字、またこの近辺は「氷川」と呼ばれていたのも分かる。

当社の西隣には「騎兵實施学校」の文字が見えるが、これは「陸軍騎兵実施学校」の事で、大正五年(1898)まで当社の境内に隣接するように設けられていた。

駒沢や駒場には練兵場があったように、現在の池尻大橋周辺は軍事施設の多いエリアとして発展していく。

明治四十五年(1912)、同村の「天祖神社」「北野神社」を合祀。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で当地周辺は悉く被災。

当社も建物など多くが焼失してしまっている。

戦後になり再建と境内整備が進む。

昭和三十九年(1964)、社殿を再建。

空襲で焼失した境内社「浅間神社」なども再建。

空襲で焼失した境内社「浅間神社」なども再建。

昭和四十四年(1969)、住居表示によって当地周辺の地名が大橋に決定。

昭和五十二年(1977)、新たに「目黒富士」が築かれる。

令和七年(2015)、境内に「目黒富士山遥拝所」を整備。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

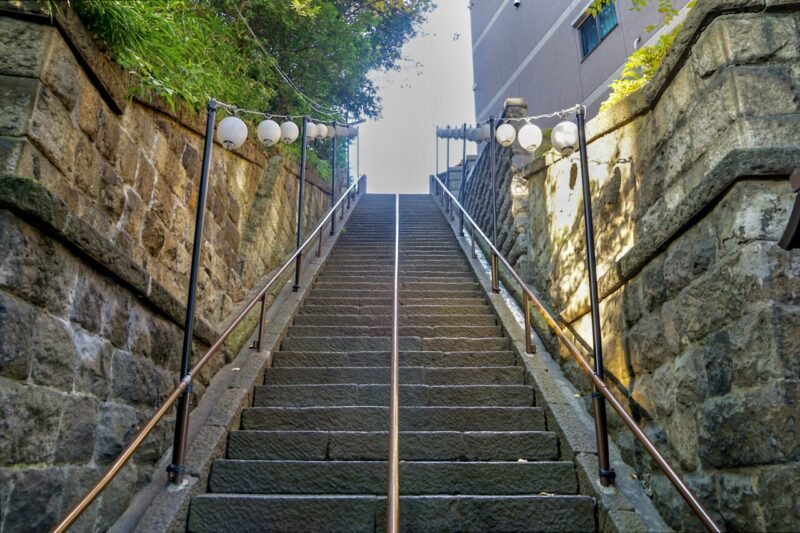

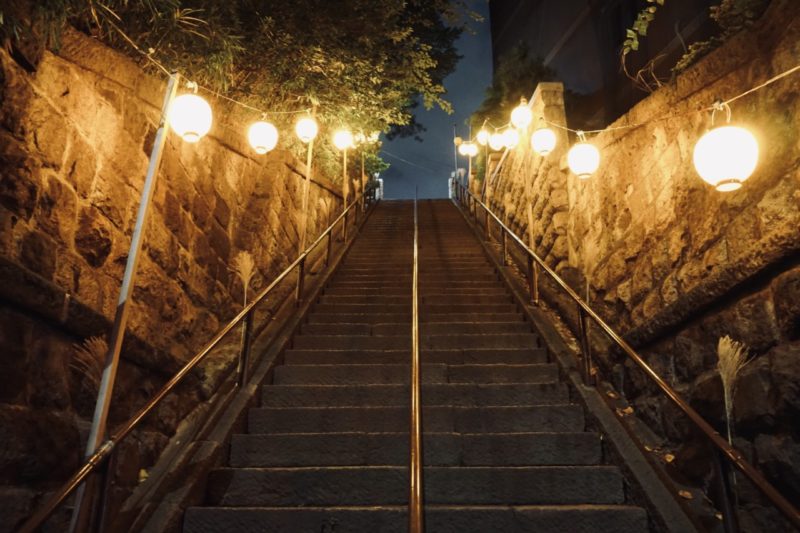

玉川通り(旧大山道)沿いの急な石段の上に鎮座

大橋ジャンクションや目黒天空庭園の近く、国道246号線(玉川通り)沿いに鎮座。

玉川通りに面して鳥居と社号碑。

社号碑には「上目黒氷川神社」の文字。

社号碑には「上目黒氷川神社」の文字。

急な石段の上に鎮座していて、古くは稲荷山と称された地。

急な石段の上に鎮座していて、古くは稲荷山と称された地。

明治三十八年(1905)に大山道拡張のため整備された石段。

明治三十八年(1905)に大山道拡張のため整備された石段。

鳥居の左手には古い碑が残る。

大山道と記された道標で天保十三年(1842)に建てられたもの。

大山道と記された道標で天保十三年(1842)に建てられたもの。

現在の国道246号は、古くは「大山道」と呼ばれた街道の1つであった。

関東の雨乞い信仰の中心として相模国大山「大山阿夫利神社」(現・神奈川県伊勢原市)への参詣者が通った古道を「大山道」と呼んだ。

東側にも参道がありそちらから上る事も可能。

また車椅子やベビーカーなどを利用の場合は社務所へ繋がるエレベーターも用意されているので、そちらから参拝すると良い。

また車椅子やベビーカーなどを利用の場合は社務所へ繋がるエレベーターも用意されているので、そちらから参拝すると良い。

江戸時代の狛犬・御神木・花手水

急な石段を上ると一対の狛犬。

天明年間(1781年-1789年)に奉納された狛犬。

天明年間(1781年-1789年)に奉納された狛犬。

明治十一年(1878)に改修が施された。

明治十一年(1878)に改修が施された。

江戸尾立ちなど江戸中期に比較的多く見られる作風の狛犬で年代の古さが伝わる。

江戸尾立ちなど江戸中期に比較的多く見られる作風の狛犬で年代の古さが伝わる。

少し余談になるが2018年7月に参拝した際は、狛犬の台座にセミの姿。

台座にセミの抜け殻があり、狛犬で羽化したものと見られる。

台座にセミの抜け殻があり、狛犬で羽化したものと見られる。

参道右手に手水舎。

以前は御神木の近くにあった手水舎。

以前は御神木の近くにあった手水舎。

令和三年の例大祭に合わせて移動改修工事が行われた。

令和三年の例大祭に合わせて移動改修工事が行われた。

手水舎の奥には立派な御神木。

江戸時代に氏子が植えたと伝わる。

江戸時代に氏子が植えたと伝わる。

社殿前にも一対の狛犬。

こちらは昭和七年(1932)に奉納されたもの。

こちらは昭和七年(1932)に奉納されたもの。

彫りの深い良い造形で、子持ちの阿と玉持ちの吽。

彫りの深い良い造形で、子持ちの阿と玉持ちの吽。

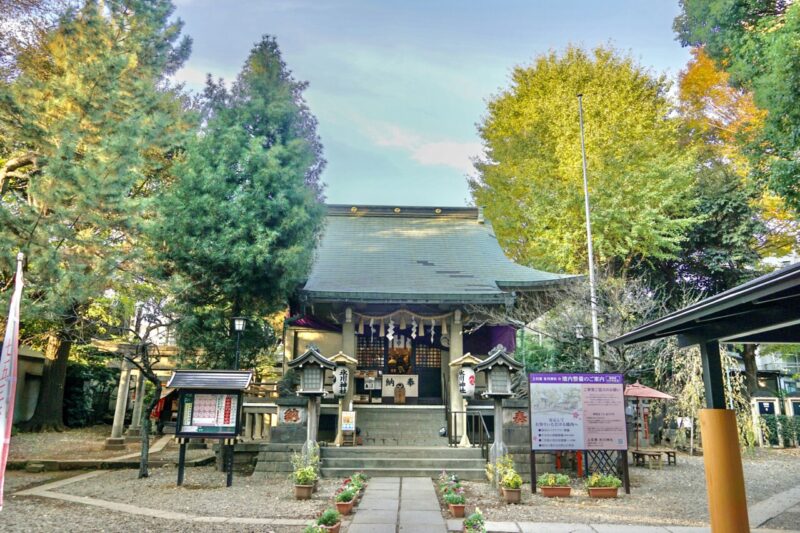

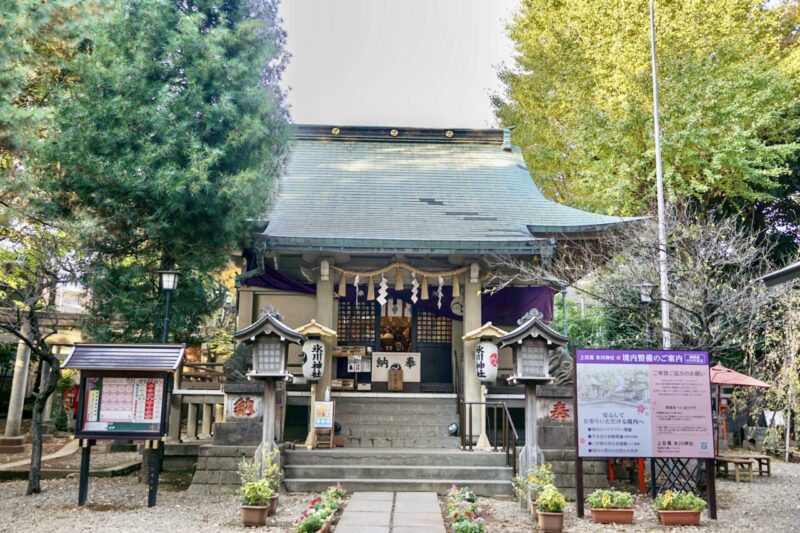

鉄筋コンクリート造の社殿

社殿は鉄筋コンクリート造で再建されたもの。

軍事施設の多かった当地周辺は戦時中に集中的に攻撃され、当社の社殿も焼失。

軍事施設の多かった当地周辺は戦時中に集中的に攻撃され、当社の社殿も焼失。

昭和三十九年(1964)に頑丈な鉄筋コンクリートによって再建された。

昭和三十九年(1964)に頑丈な鉄筋コンクリートによって再建された。

大きな社殿ではないが、綺麗に整備されているのが伝わる。

大きな社殿ではないが、綺麗に整備されているのが伝わる。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造で再建されたもの。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造で再建されたもの。

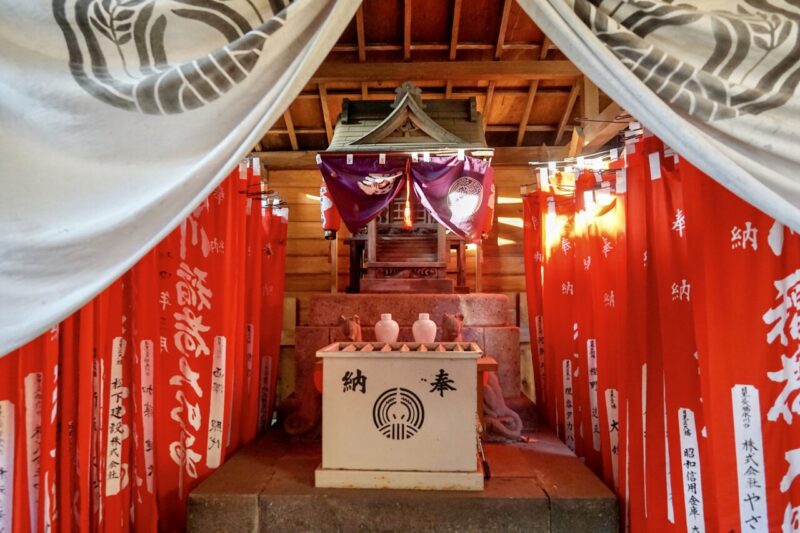

氷川様より古くから鎮座していた地主神の稲荷神社

社殿の左手に境内社の稲荷神社。

『新編武蔵風土記稿』に末社として記されているもの。

『新編武蔵風土記稿』に末社として記されているもの。

古くは当地を「稲荷山」と呼んだと伝わる伝承が残る。

古くは当地を「稲荷山」と呼んだと伝わる伝承が残る。

当社が創建する前より当地に鎮座していたものと推測され、この地の地主神だったと見られている。

当社が創建する前より当地に鎮座していたものと推測され、この地の地主神だったと見られている。

古くから稲荷山と呼ばれた当地に「稲荷社」が鎮座。

御由緒通りであるのならば、天正年間(1573年-1592年)に加藤氏が移り住み当地を開拓する際に氷川神を勧請して「稲荷社」は末社となったと思われる。

別説では元和元年(1615)に農民によって稲荷山に氷川神を勧請したという伝承も残る。

当社の稲荷神社では旧暦に合わせて毎年3月に初午祭(はつうままつり)を開催。(画像は2019年)

商売繁盛・家内安全の御祈願として、赤い幟旗の奉納を受け付けている。

商売繁盛・家内安全の御祈願として、赤い幟旗の奉納を受け付けている。

交番横から登れる目黒富士登山道

当社の急な石段の左手には「目黒富士」への登山道が整備されている。

当社と交番の間の階段がその登山口。

当社と交番の間の階段がその登山口。

「目黒富士登山口」と記され、昭和五十二年(1977)に新たに整備され造られた目黒富士登山道。

「目黒富士登山口」と記され、昭和五十二年(1977)に新たに整備され造られた目黒富士登山道。

階段を上るとその先に鳥居。

鳥居の手前には一合目の碑。

鳥居の手前には一合目の碑。

ここから五合目・八合目といった風に富士を模した小さな登山道。

ここから五合目・八合目といった風に富士を模した小さな登山道。

目黒元富士とは違うものではあるが、富士塚のように整備。

目黒元富士とは違うものではあるが、富士塚のように整備。

当社の社殿のある高さがいわゆる山頂。

当社の社殿のある高さがいわゆる山頂。

境内に新たに造られた富士塚と云える。

境内に新たに造られた富士塚と云える。

こちらの案内碑は新しくなったばかり。

こちらの案内碑は新しくなったばかり。

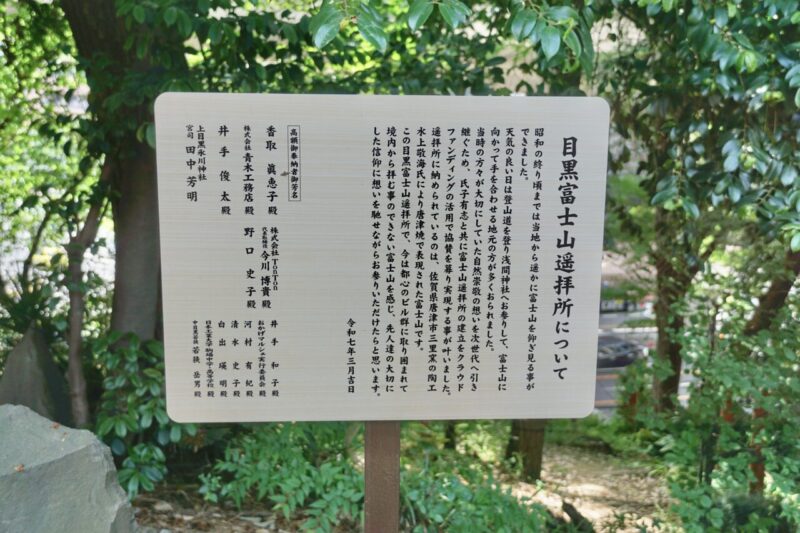

唐津焼の富士山が展示・目黒富士山遥拝所

参道の左手には2025年に新たに竣工した目黒富士山遥拝所。

クラウドファンディングを使い協賛を募っていた遥拝所。

クラウドファンディングを使い協賛を募っていた遥拝所。

古くは境内から富士山を仰ぎ見て遥拝できたと云うが現在はこうして遥拝所から遥拝できるように。

中には唐津焼で表現された美しい富士山。

中には唐津焼で表現された美しい富士山。

富士山の方角を見ながら遥拝したい。

富士山の方角を見ながら遥拝したい。

遥拝所についての掲示。

遥拝所についての掲示。

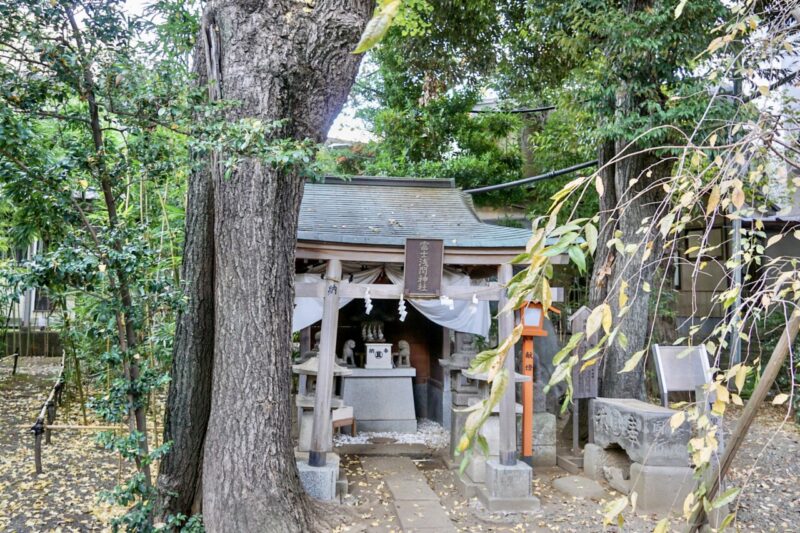

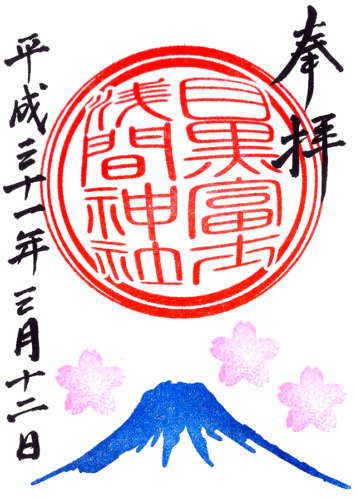

当社に遷座した目黒富士浅間神社

社殿の右手に目黒富士浅間神社が鎮座。

かつて歌川広重が描いた目黒元富士の山頂にあった浅間神社が、明治に目黒元富士が取り壊される際、当社境内に遷座。

かつて歌川広重が描いた目黒元富士の山頂にあった浅間神社が、明治に目黒元富士が取り壊される際、当社境内に遷座。

東京大空襲によって焼失してしまったものの、昭和三十九年(1964)に再建された。

東京大空襲によって焼失してしまったものの、昭和三十九年(1964)に再建された。

現在は目黒富士浅間神社と呼ばれている。

現在は目黒富士浅間神社と呼ばれている。

水盤は江戸時代後期に奉納されたもの。

水盤は江戸時代後期に奉納されたもの。

文政三年(1823)の銘が残る。

文政三年(1823)の銘が残る。

目黒元富士にあった石碑や祠なども境内に移されている。

目黒元富士にあった石碑や祠なども境内に移されている。

かなり個性的な形をした狛犬も。

かなり個性的な形をした狛犬も。

毎年7月1日には山開きの例祭が行われる。

毎年7月1日には山開きの例祭が行われる。

境内を彩る桜・ひまわり・お月見

近くの目黒川は桜の名所として知られるが、境内の裏参道近くにも幾つかのソメイヨシノ。

2019年3月24日参拝時には既にそこそこの咲き具合。

2019年3月24日参拝時には既にそこそこの咲き具合。

日当たりがよいためか、近くの目黒川よりもやや早めに見頃を迎えることが多い様子。

日当たりがよいためか、近くの目黒川よりもやや早めに見頃を迎えることが多い様子。

この時期の境内では特設の茶店も併設。(新型ウイルス蔓延以前)

この時期の境内では特設の茶店も併設。(新型ウイルス蔓延以前)

お抹茶と茶菓子を頂き花見も楽しませて頂いた。

お抹茶と茶菓子を頂き花見も楽しませて頂いた。

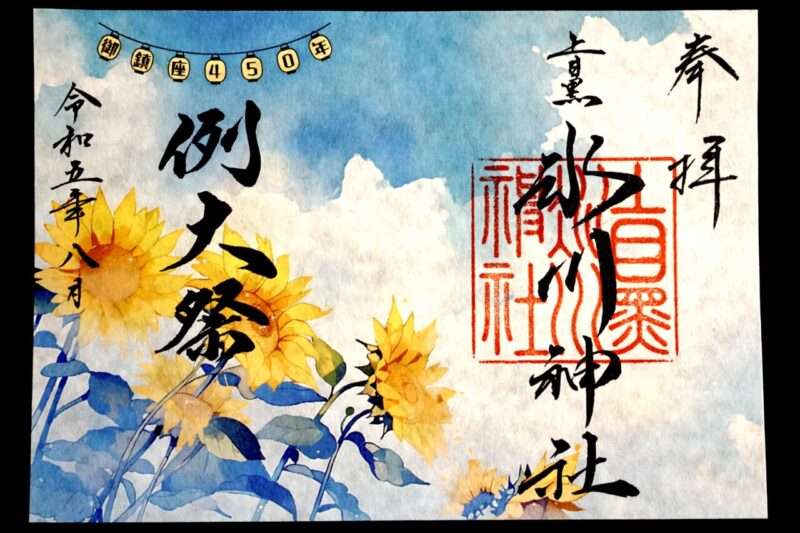

夏の時期になると社殿横にはひまわりの姿。

2020年7月撮影でまだ梅雨が長く続いている時期。

2020年7月撮影でまだ梅雨が長く続いている時期。

そうした中でもひまわりを見ると夏を感じさせてくれる。

そうした中でもひまわりを見ると夏を感じさせてくれる。

8月の例大祭ではこのひまわりを使用して花手水が作られた。

8月の例大祭ではこのひまわりを使用して花手水が作られた。

生き物の飼育をしていた一画・ハクビシンに遭遇

社務所の左手奥には生き物を飼育した一画。(2025年現在は撤去済み)

自然や生き物を残そうと云う意図で設けられていて、中にはメダカやカブトムシなども。

自然や生き物を残そうと云う意図で設けられていて、中にはメダカやカブトムシなども。

見学は自由にとの事で中々に癒やされる空間。

見学は自由にとの事で中々に癒やされる空間。

2023年3月に参拝時には日中にハクビシンに遭遇。

桜の撮影をしていたら真横をスタスタと歩いてきてびっくり。

桜の撮影をしていたら真横をスタスタと歩いてきてびっくり。

そのまま裏参道を下っていったが周辺地域に縄張りがあるのだろう。

そのまま裏参道を下っていったが周辺地域に縄張りがあるのだろう。

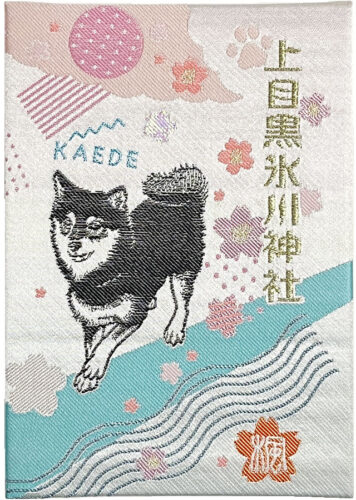

看板犬は黒豆柴かえでちゃん

看板犬として当社のマスコット的な存在なのが黒豆柴のかえでちゃん。(画像は2023年10月撮影)

社務所の扉の前でおすわりをするかえでちゃん。

社務所の扉の前でおすわりをするかえでちゃん。

おもちゃを咥えて持ってきてくれ遊んでくれたりも。

おもちゃを咥えて持ってきてくれ遊んでくれたりも。

すっかり地域の方々の人気者で参拝後に触って帰る方も多い。

すっかり地域の方々の人気者で参拝後に触って帰る方も多い。

夜間参拝の際も出迎えてくれたりと愛らしい。

夜間参拝の際も出迎えてくれたりと愛らしい。

2024年6月22日は5歳のお誕生日。

お誕生日当日のかえでちゃん。

お誕生日当日のかえでちゃん。

いつも可愛らしい。

いつも可愛らしい。

当日は色々な写真も。

当日は色々な写真も。

参拝者からの寄せ書きもあり大変愛されているのが伝わる。

参拝者からの寄せ書きもあり大変愛されているのが伝わる。

5歳を記念した誕生日カードも。

5歳を記念した誕生日カードも。

2025年3月のかえでちゃん。

カメラ目線でおりこうさん。

カメラ目線でおりこうさん。

こちらは2025年8月に撮影。

こちらは2025年8月に撮影。

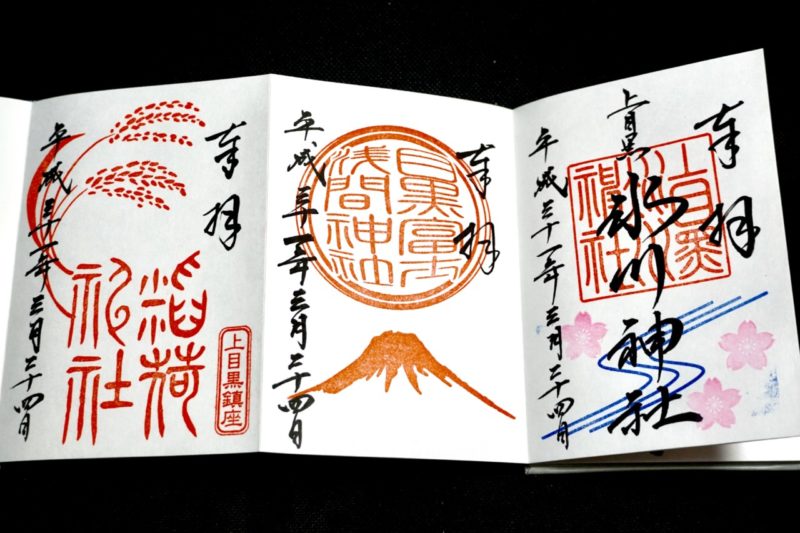

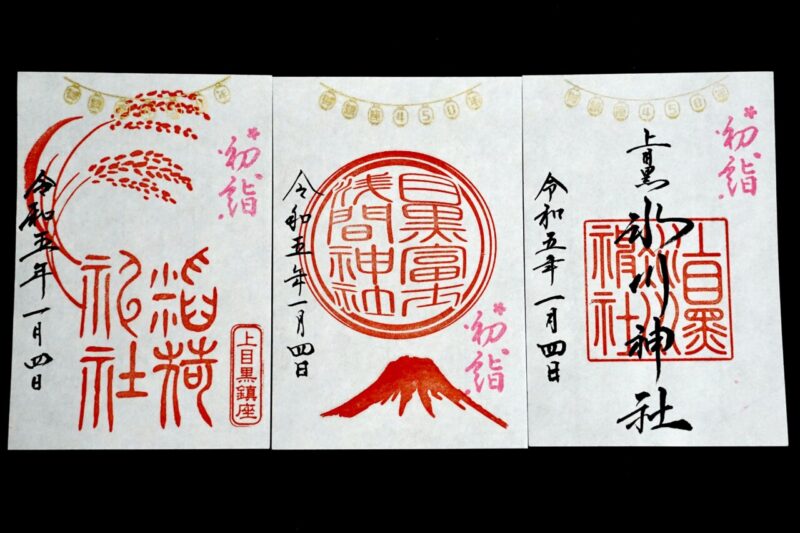

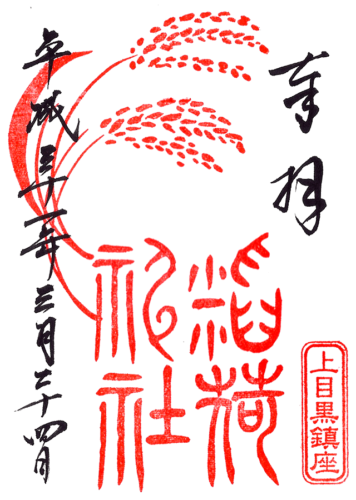

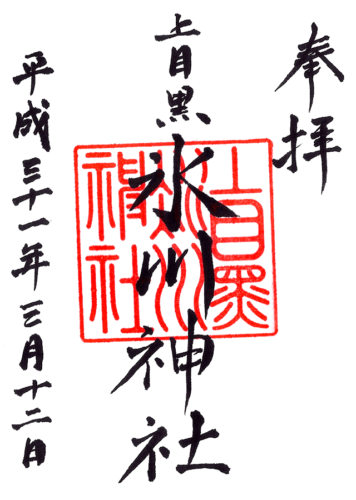

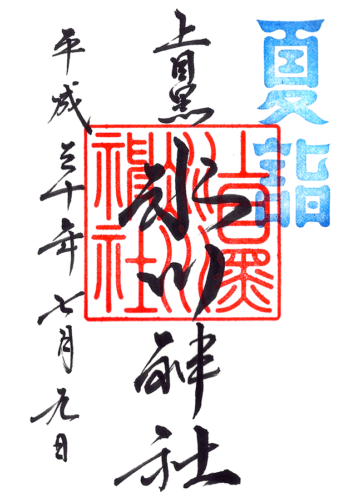

境内社を含めた3社の御朱印

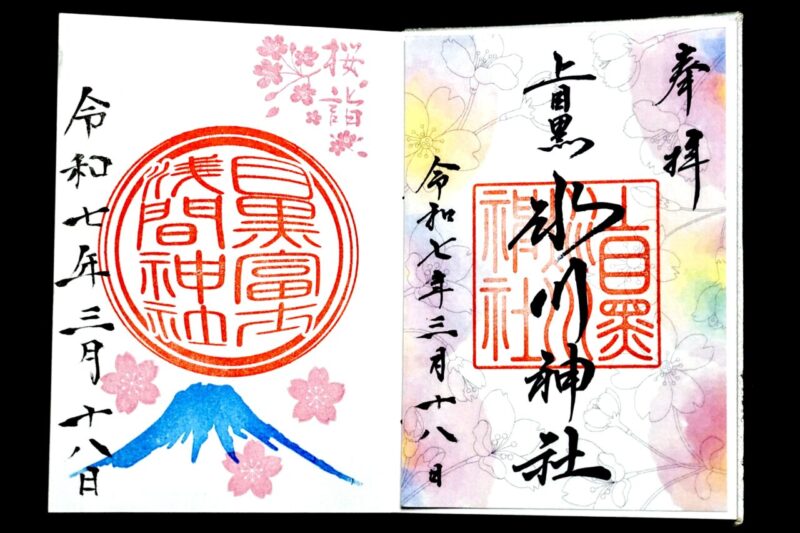

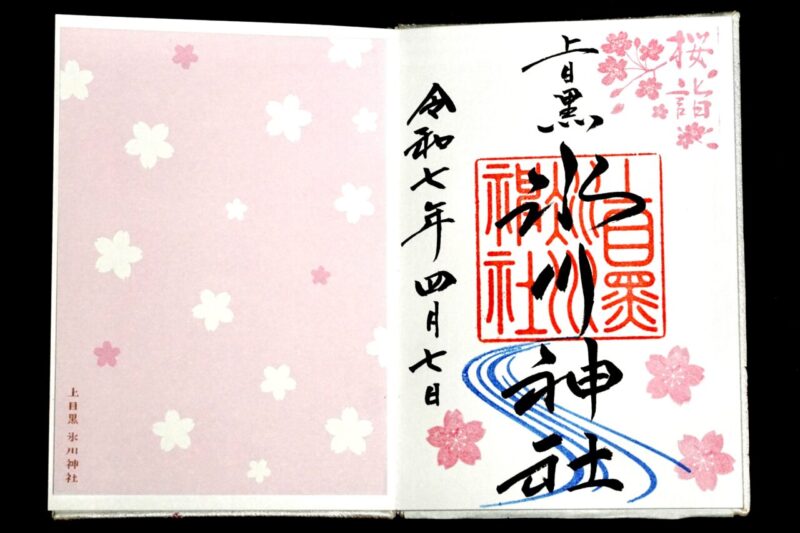

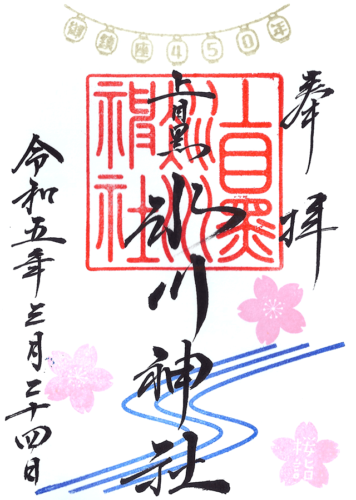

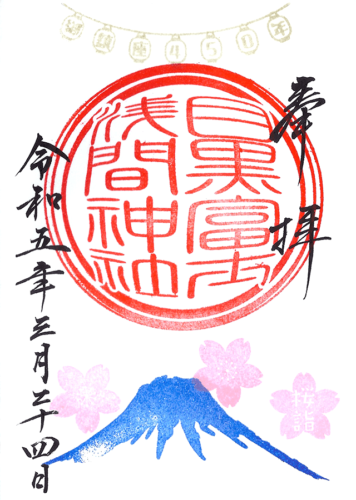

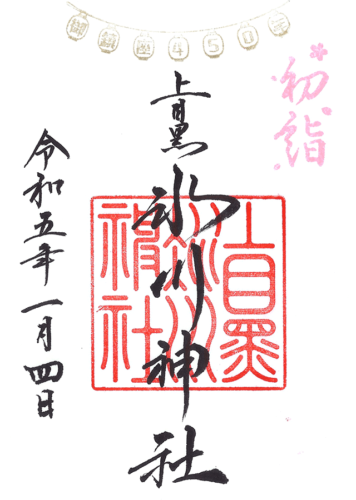

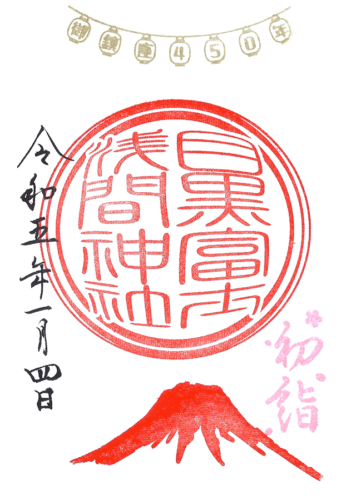

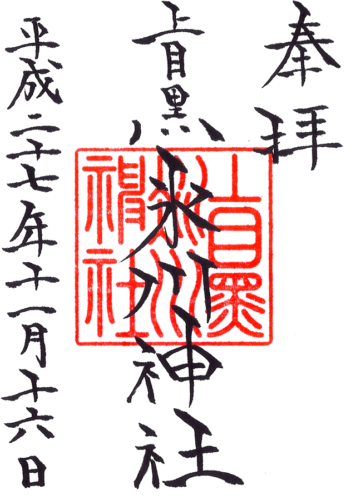

御朱印は「上目黒氷川神社」「目黒富士浅間神社」「稲荷神社」の3種類。

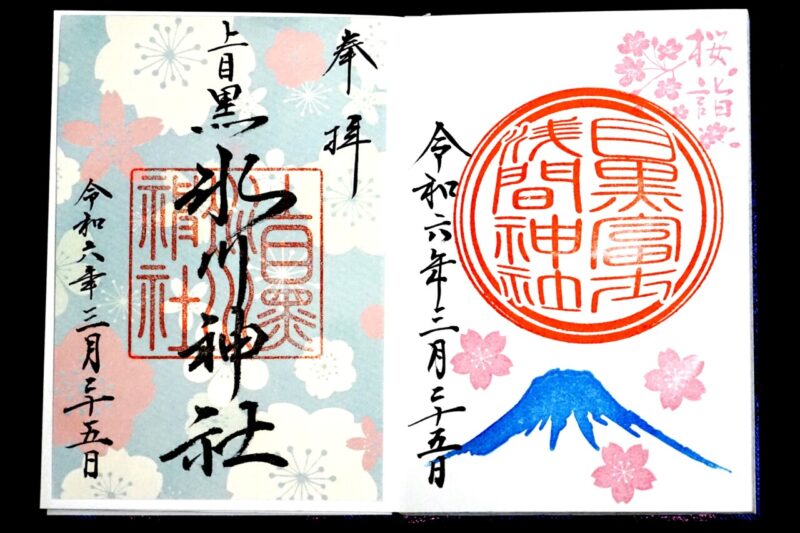

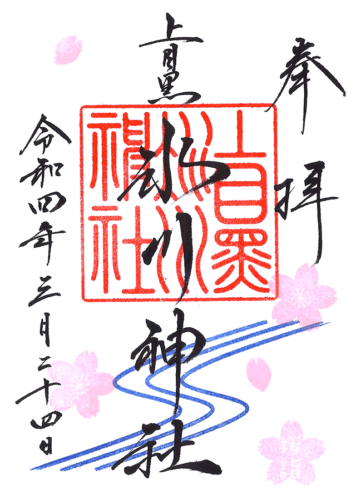

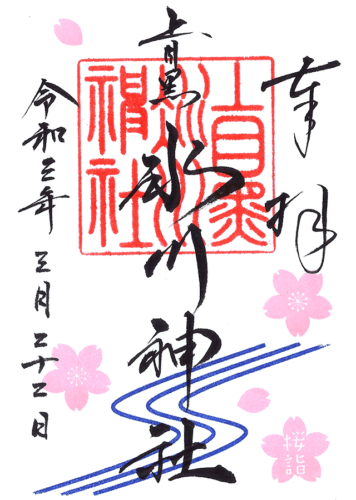

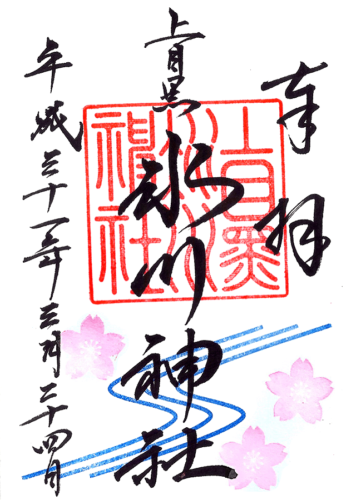

こちらは上目黒氷川神社の御朱印が桜の限定御朱印。

こちらは上目黒氷川神社の御朱印が桜の限定御朱印。

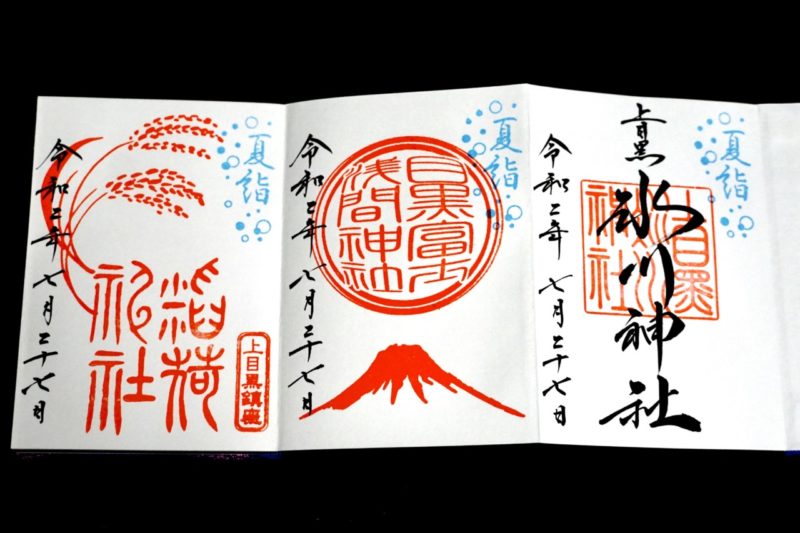

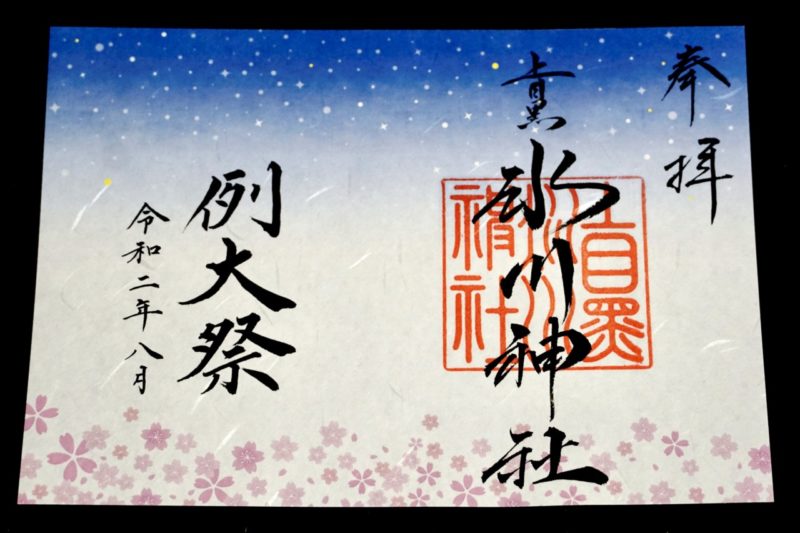

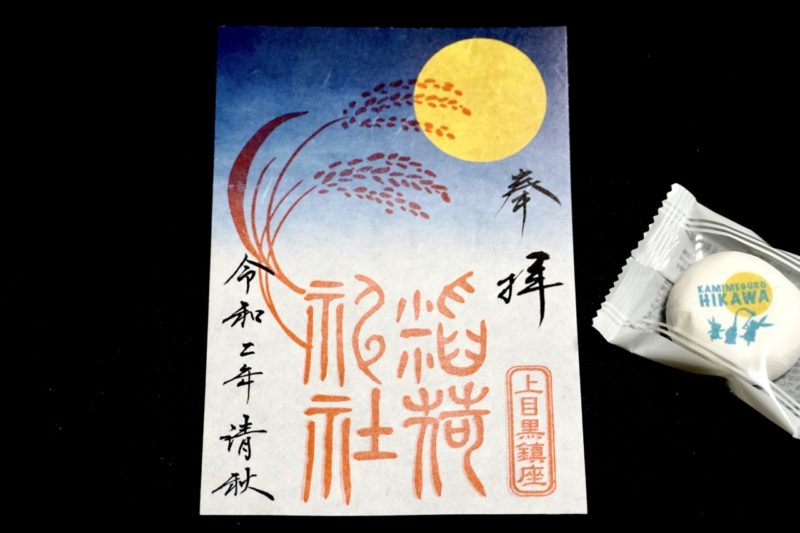

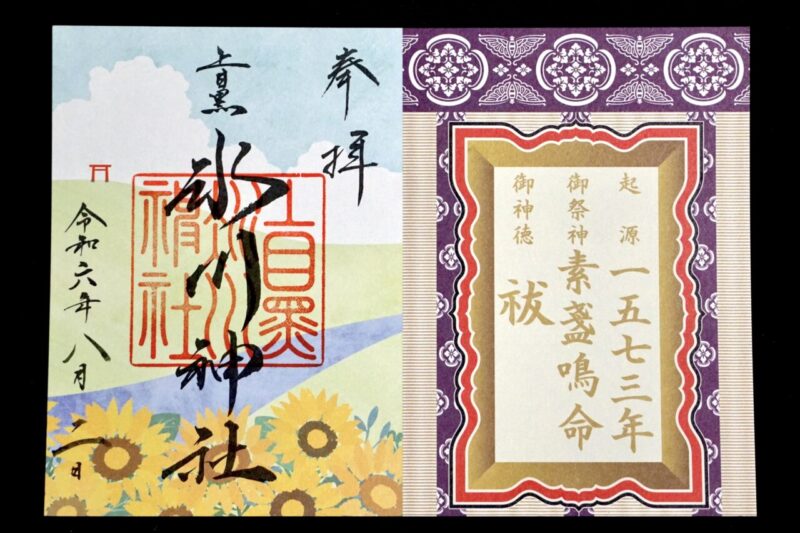

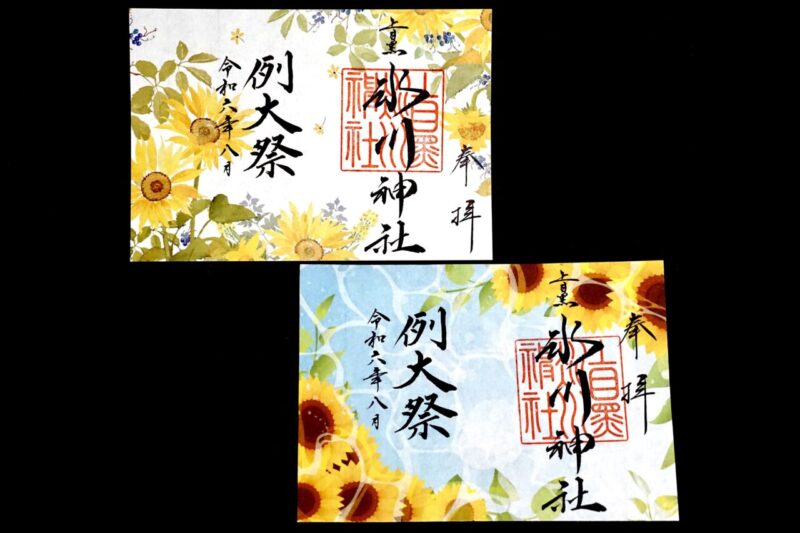

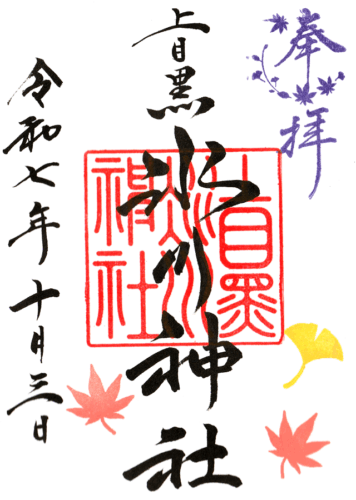

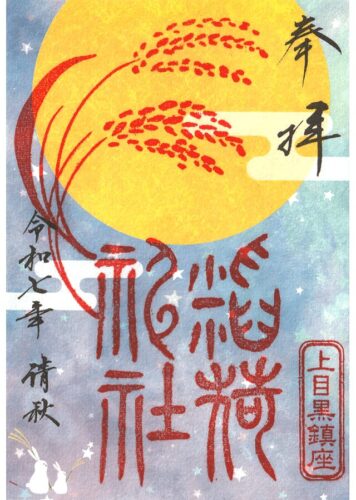

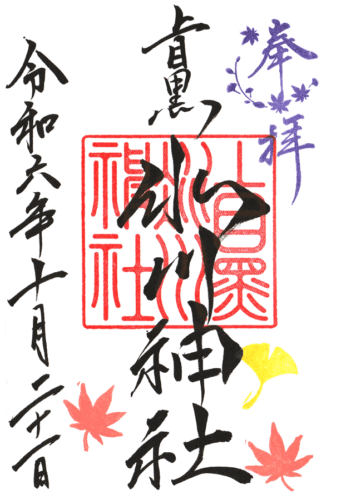

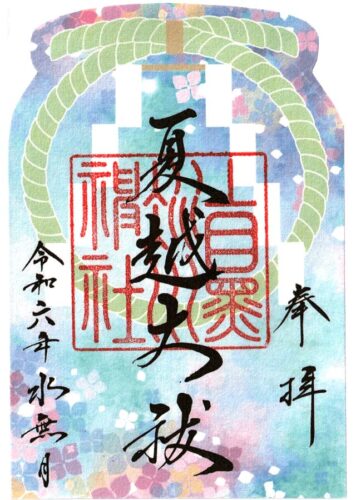

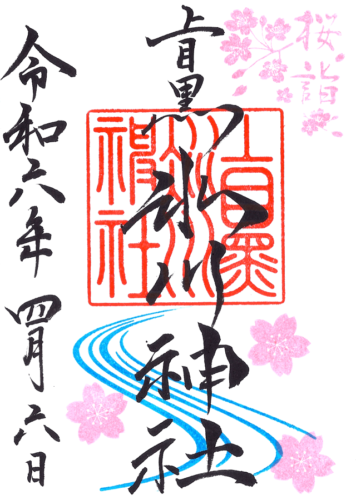

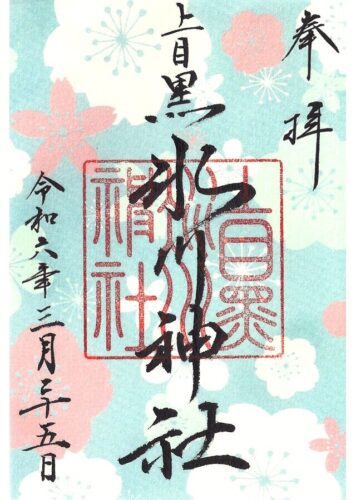

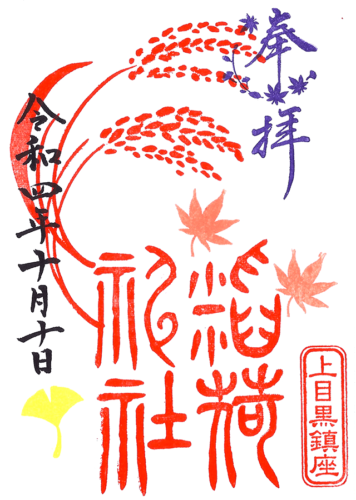

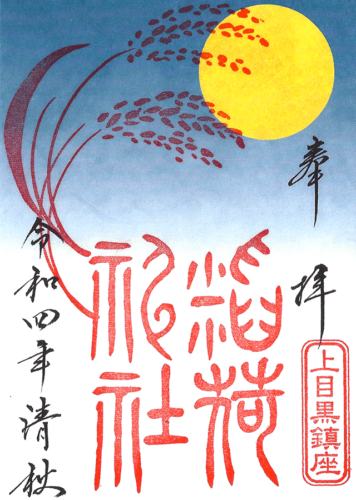

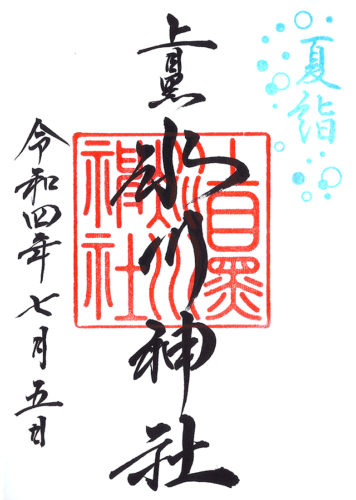

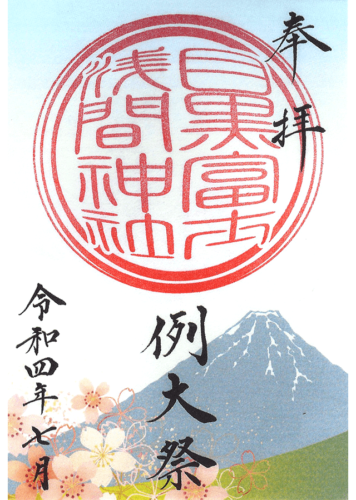

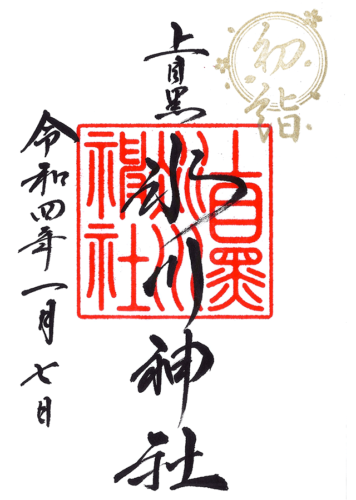

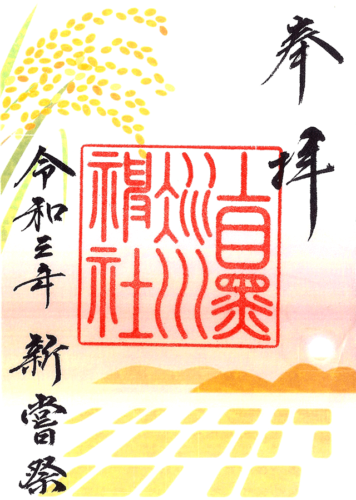

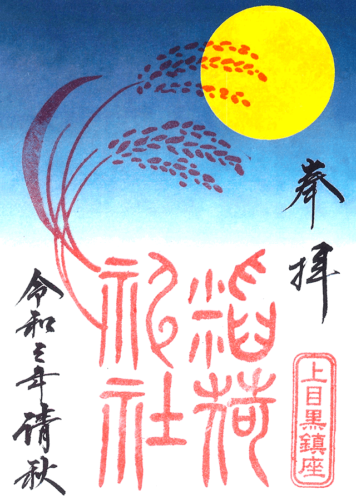

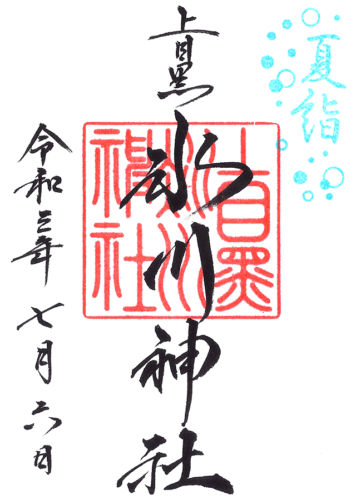

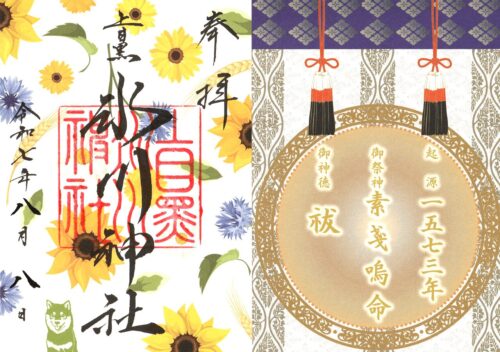

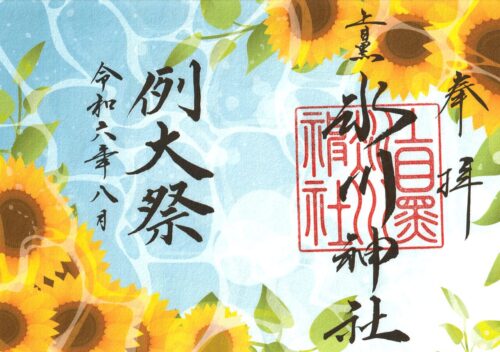

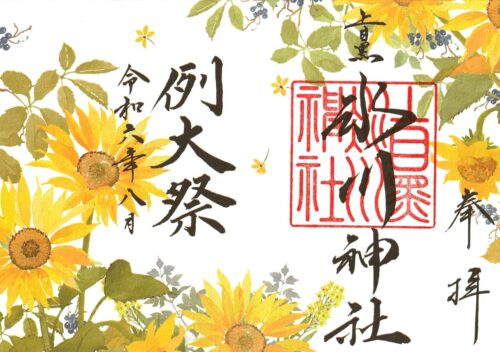

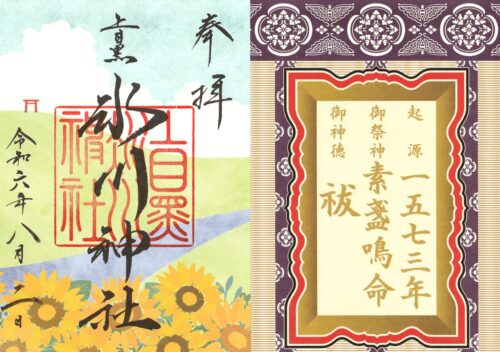

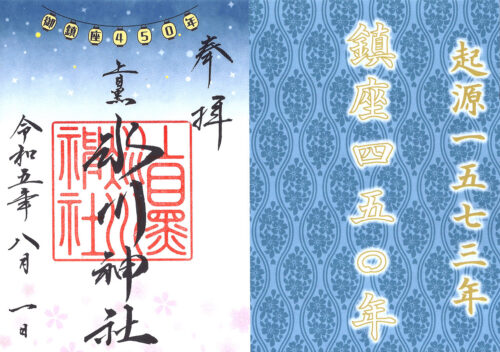

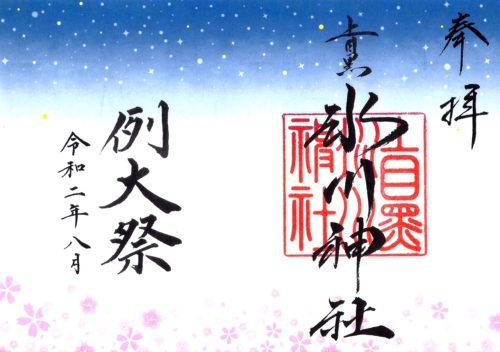

季節や祭事に合わせた限定御朱印

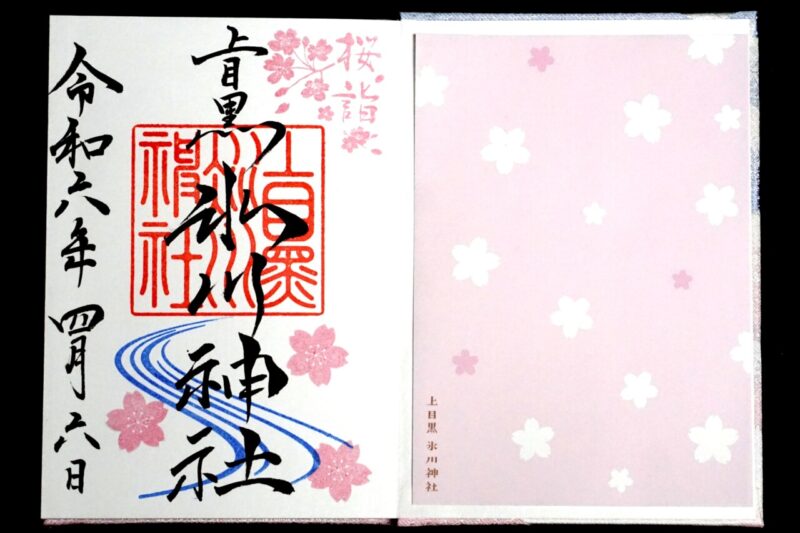

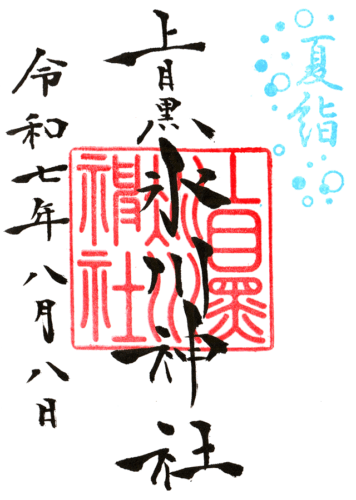

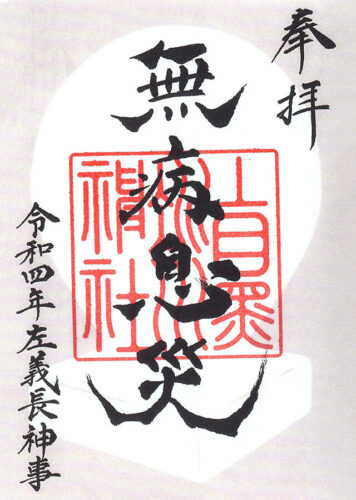

季節や祭事に合わせて限定御朱印も授与。

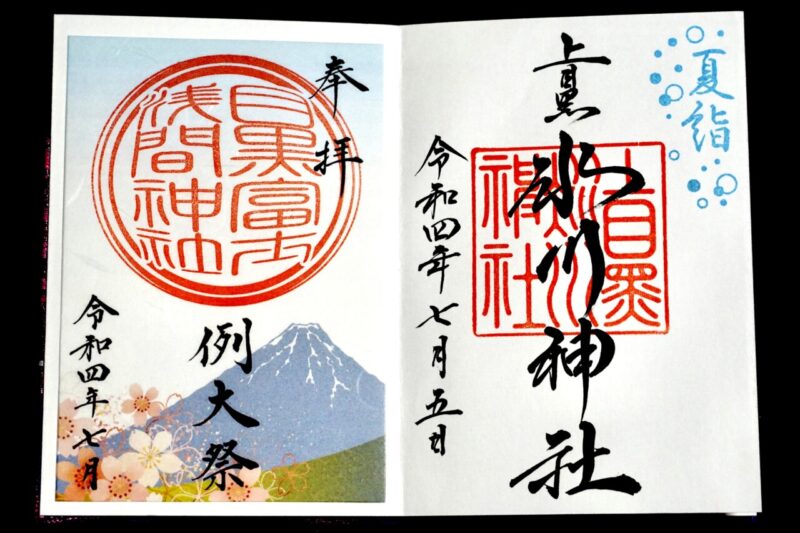

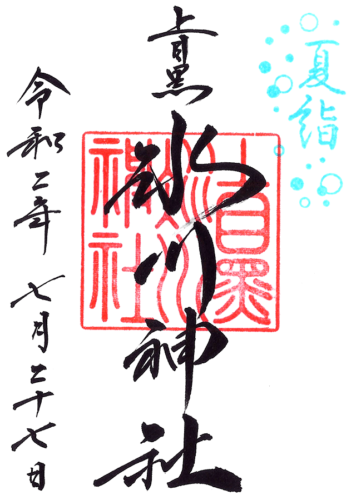

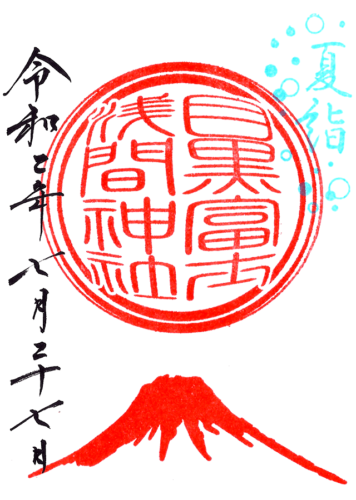

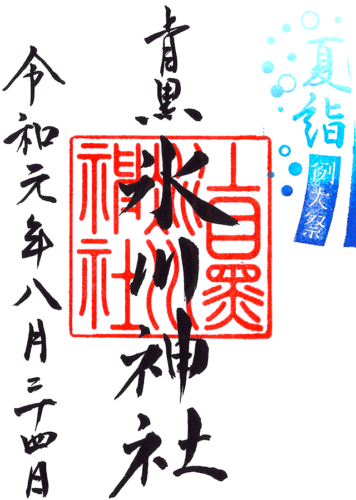

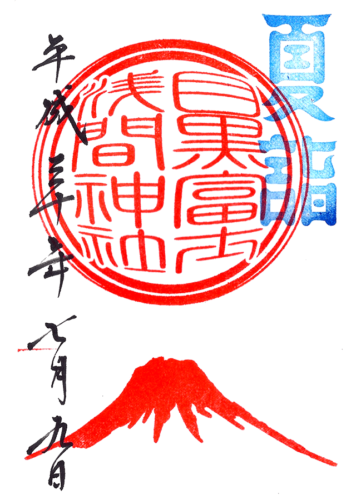

2020年夏詣期間の3社の御朱印。

2020年夏詣期間の3社の御朱印。

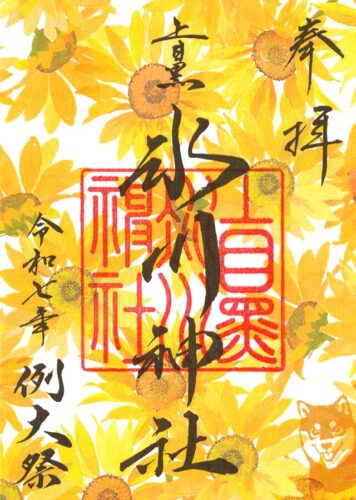

2020年例大祭に授与された見開きの御朱印。

2020年例大祭に授与された見開きの御朱印。

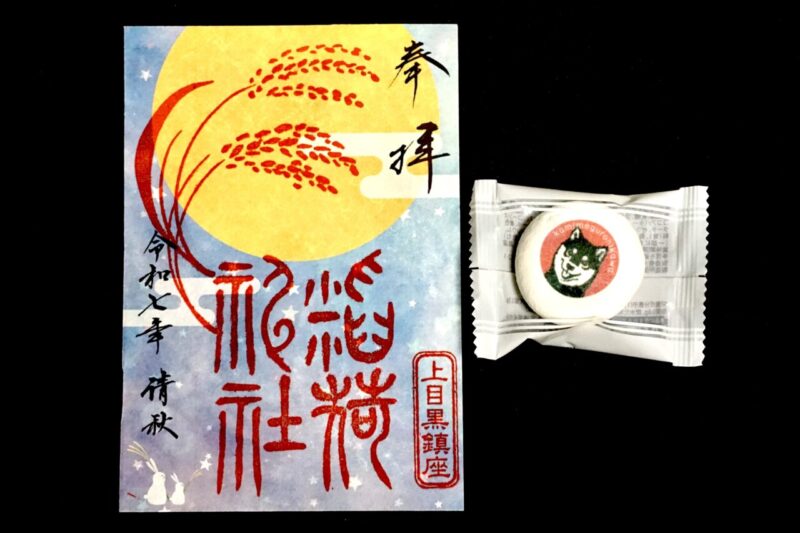

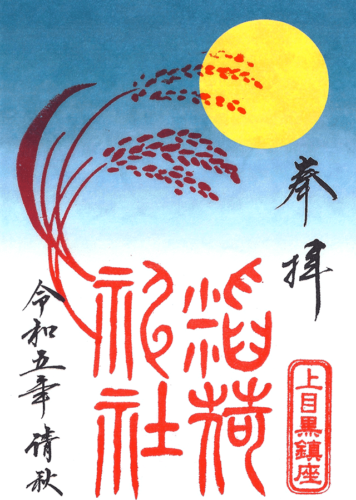

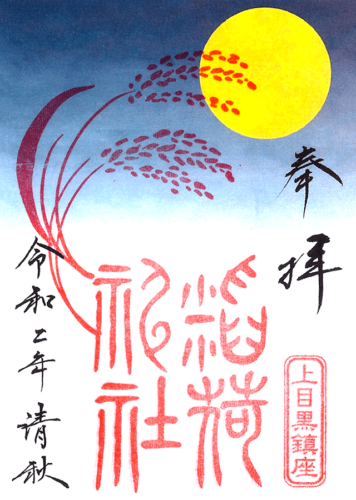

十五夜に合わせたお月見特別御朱印と月見団子をイメージしたオリジナルのマシュマロ。

十五夜に合わせたお月見特別御朱印と月見団子をイメージしたオリジナルのマシュマロ。

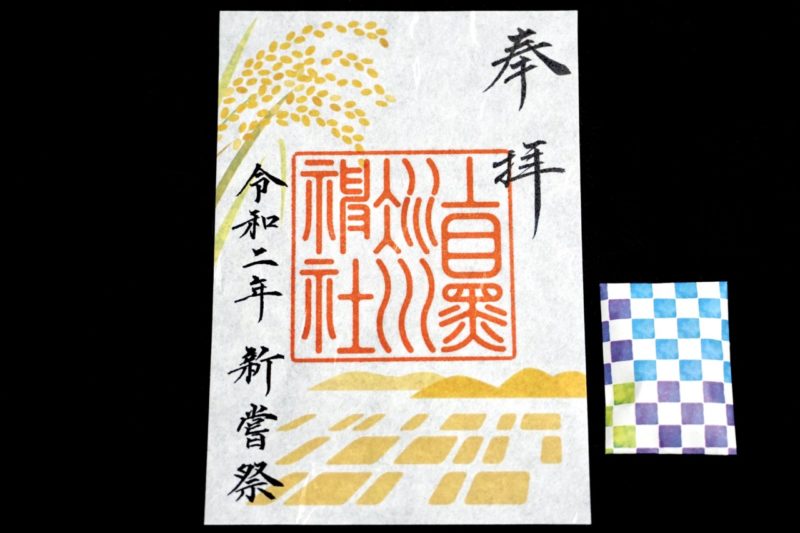

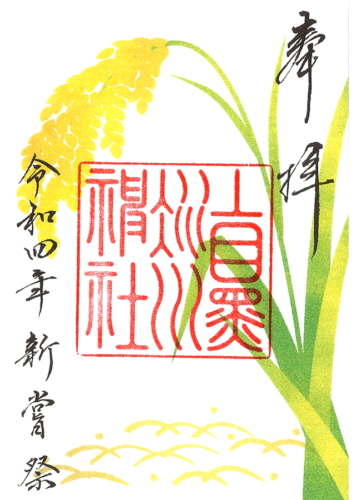

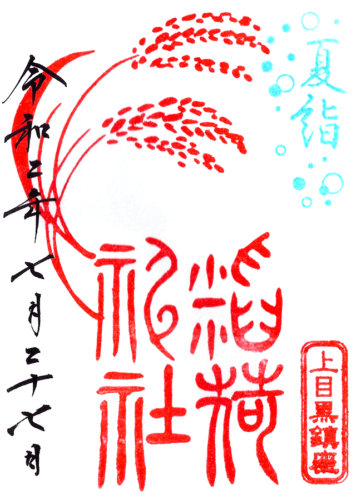

2020年新嘗祭の記念御朱印では新米も頂けた。

2020年新嘗祭の記念御朱印では新米も頂けた。

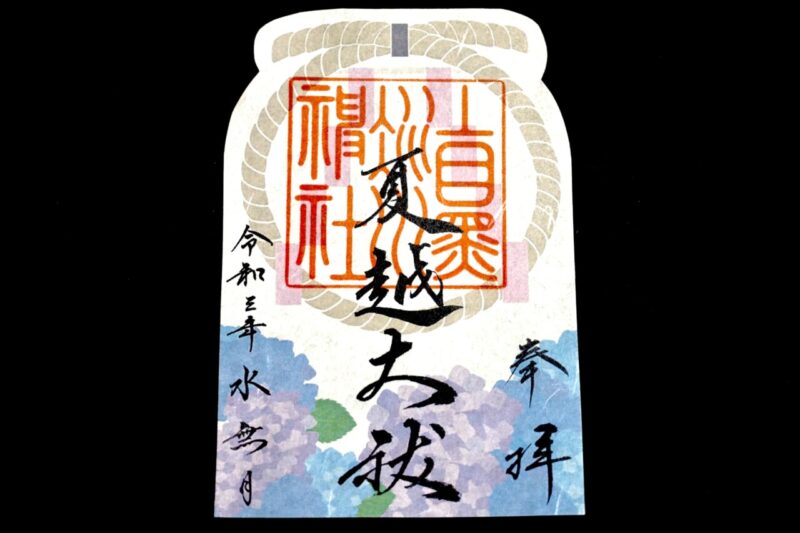

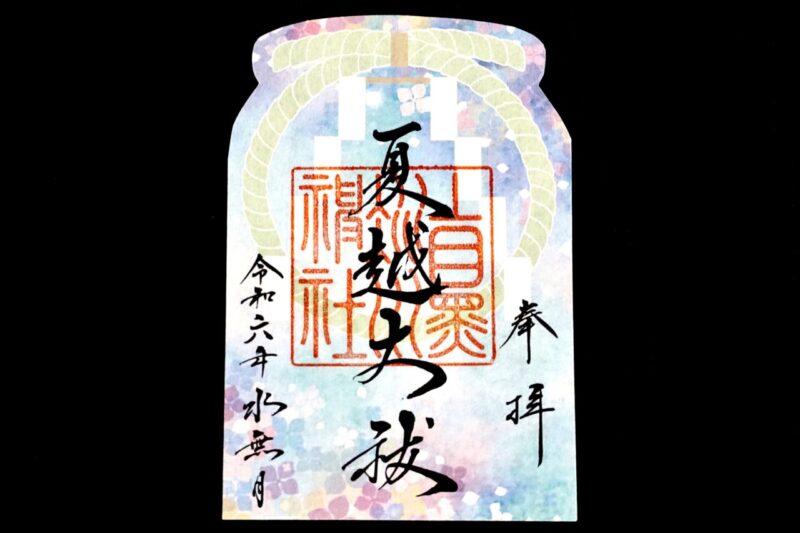

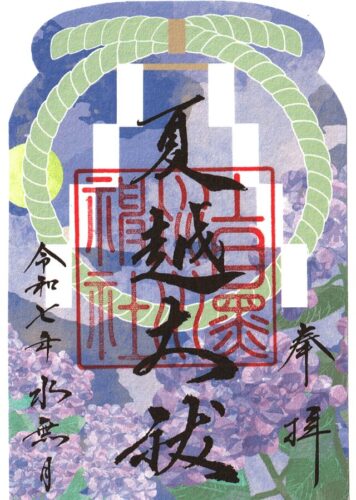

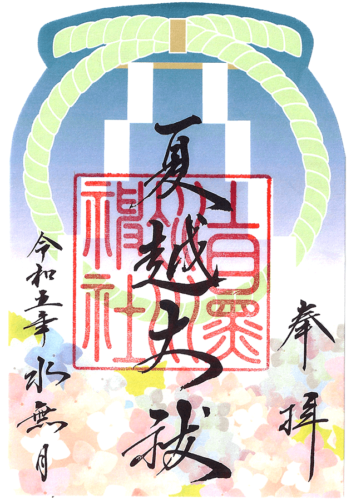

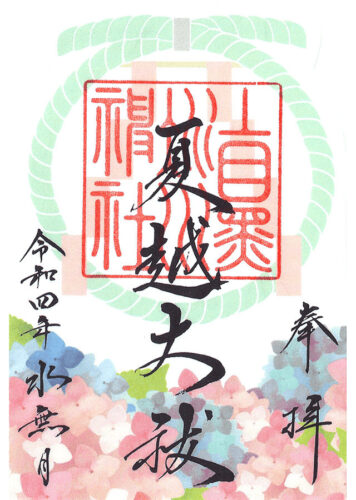

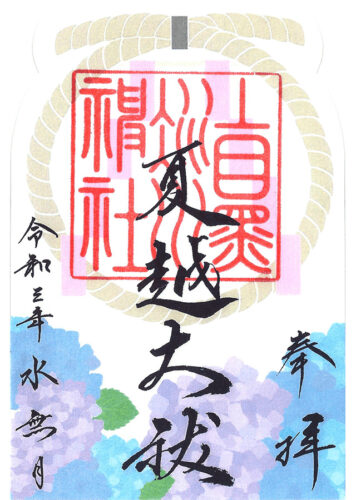

2021年6月の夏越大祓特別御朱印は別紙のみで、紫陽花と大祓の茅の輪をデザイン、茅の輪に形どられてカットされているのが特徴的。

2021年6月の夏越大祓特別御朱印は別紙のみで、紫陽花と大祓の茅の輪をデザイン、茅の輪に形どられてカットされているのが特徴的。

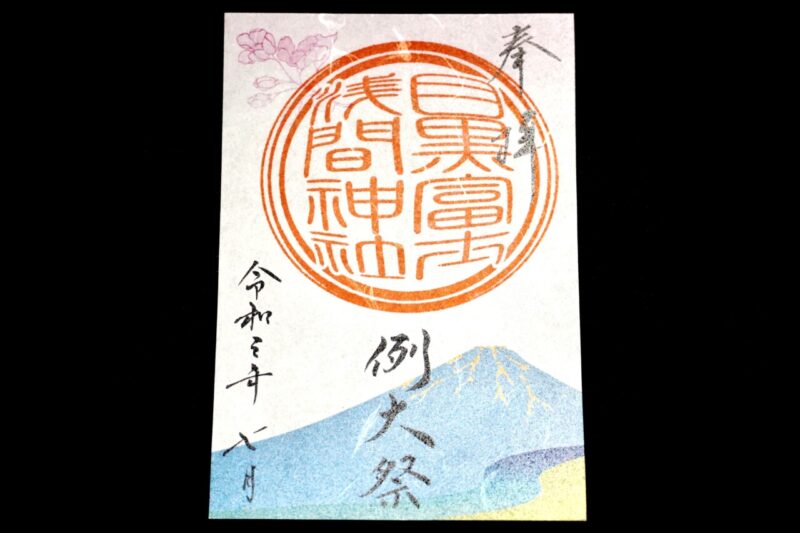

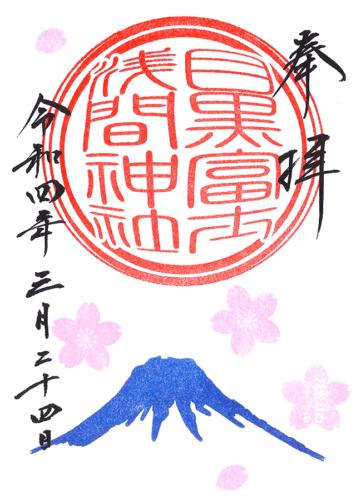

2021年7月1日の目黒富士浅間神社例大祭に合わせた特別御朱印。

2021年7月1日の目黒富士浅間神社例大祭に合わせた特別御朱印。

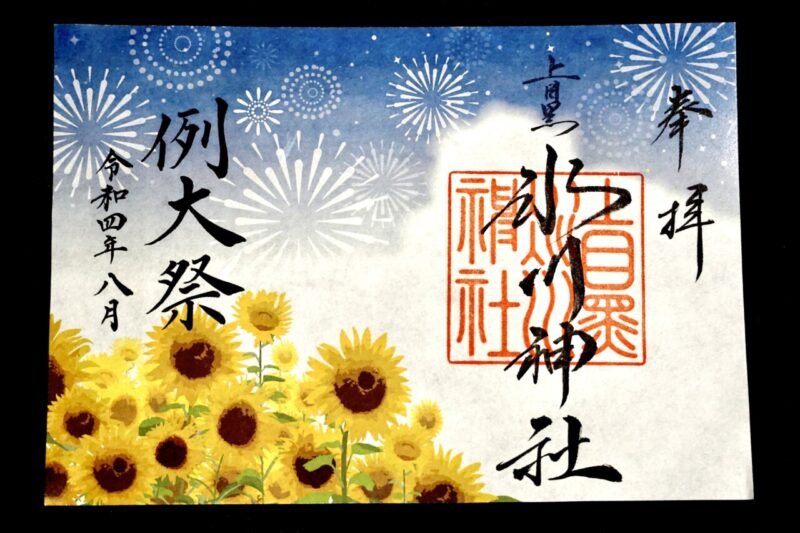

2021年8月21日・22日の例大祭に合わせて特別御朱印を授与。

向日葵をデザインした見開きの御朱印。

向日葵をデザインした見開きの御朱印。

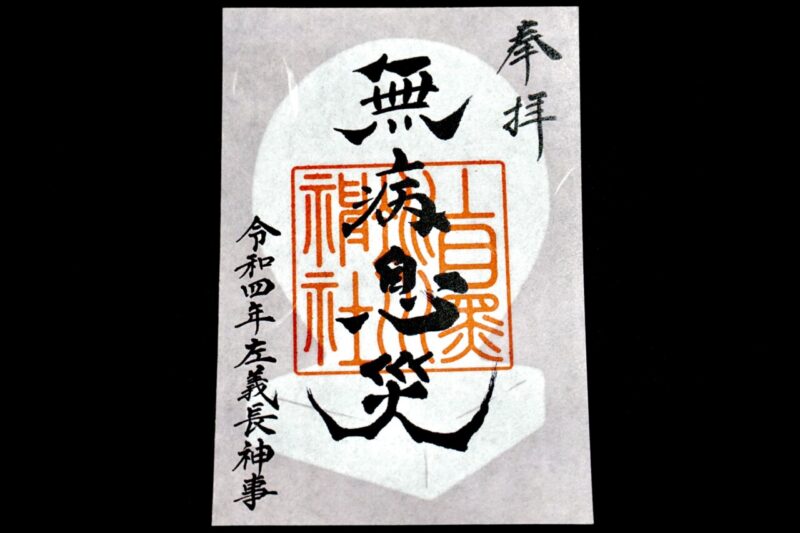

2022年1月13日-15日まで3日間限定でどんと焼き特別御朱印を授与。

コロナ禍でお餅焼きは中止となったが御朱印にお餅の姿が見えるのがユニーク。

コロナ禍でお餅焼きは中止となったが御朱印にお餅の姿が見えるのがユニーク。

2022年の夏詣御朱印と目黒富士浅間神社例大祭御朱印。

2022年の夏詣御朱印と目黒富士浅間神社例大祭御朱印。

2022年8月27日・28日に行われた例大祭当日限定で授与の例大祭御朱印。

2021年同様にうちわも頂いた。

2021年同様にうちわも頂いた。

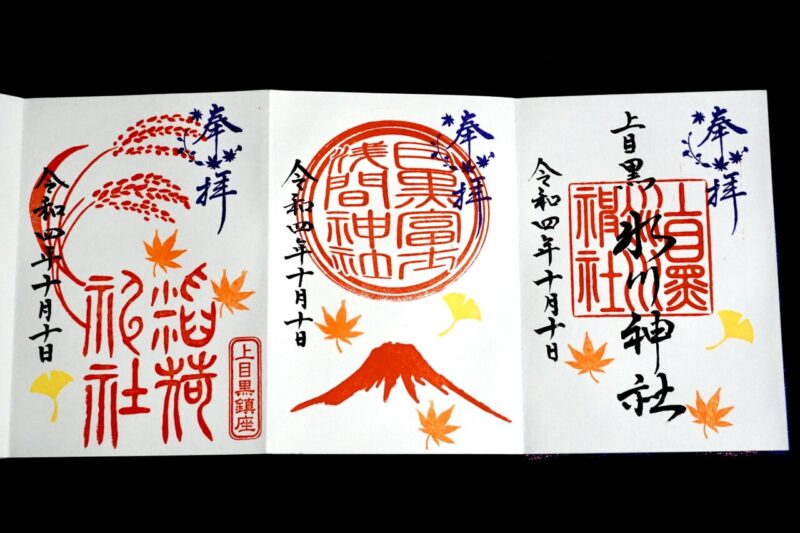

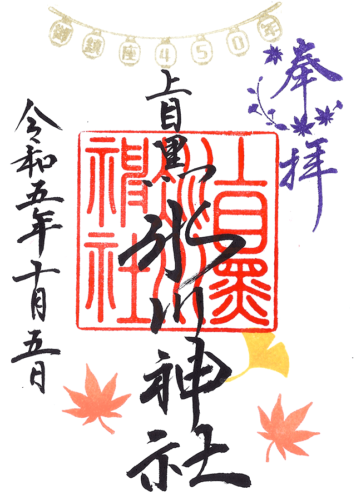

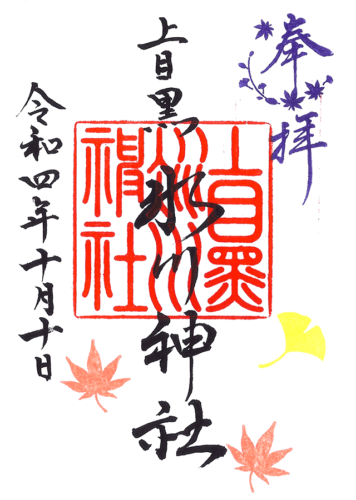

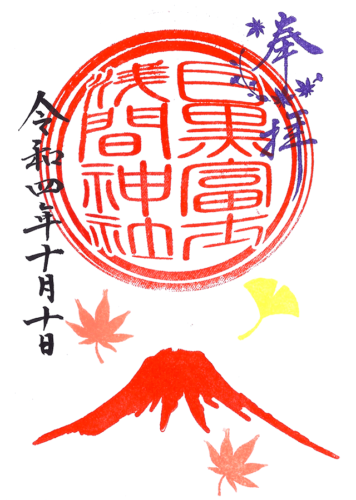

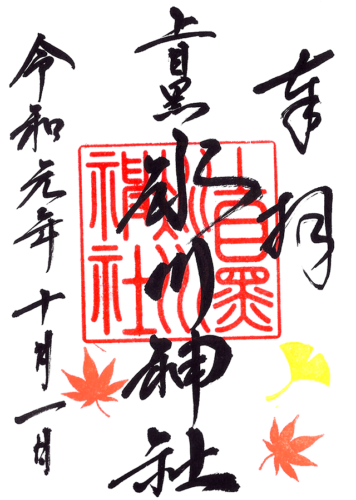

2022年10月に頂いた秋の限定御朱印。

3種の御朱印を頂いた。

3種の御朱印を頂いた。

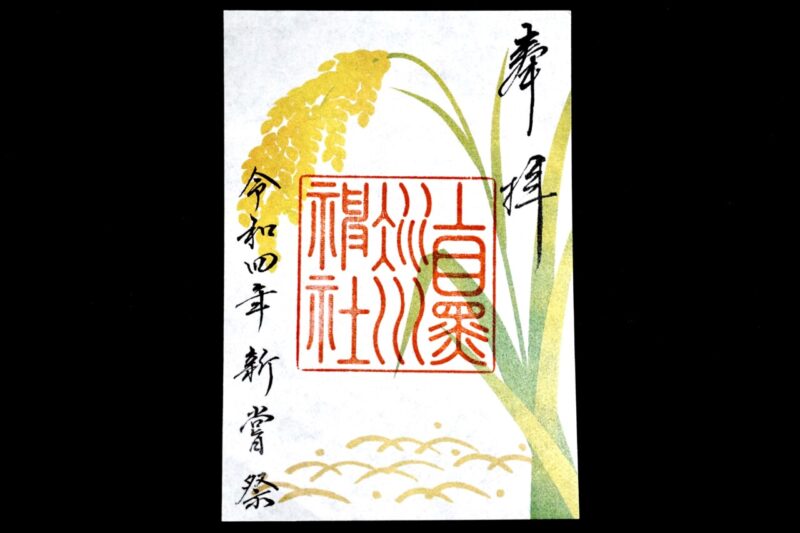

2022年の新嘗祭特別御朱印。

2022年の新嘗祭特別御朱印。

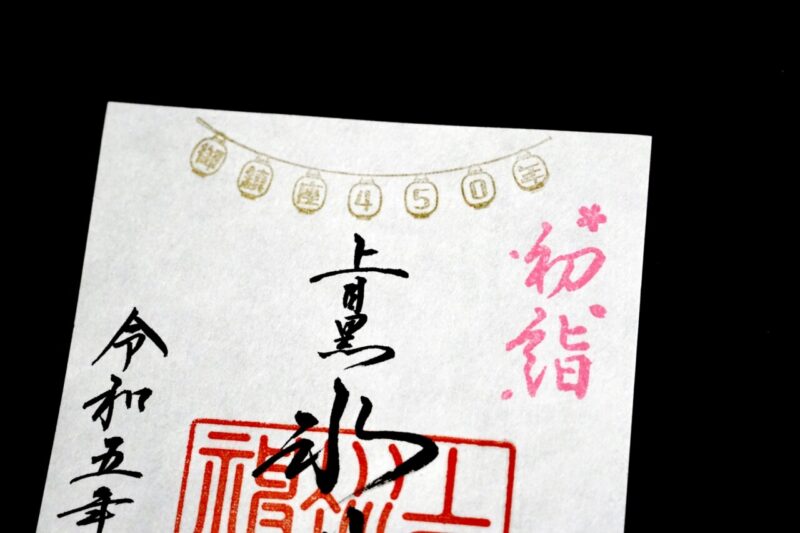

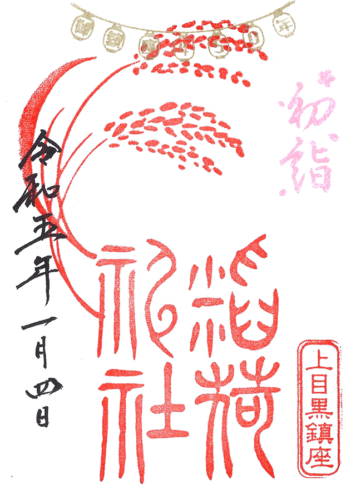

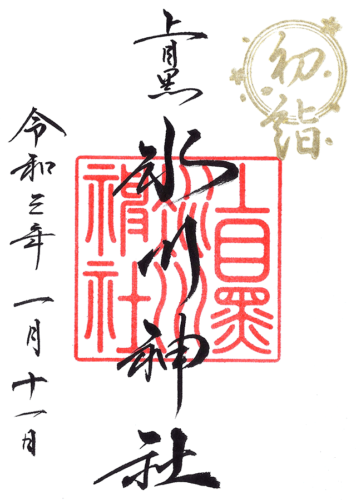

2023年の初詣特別御朱印。

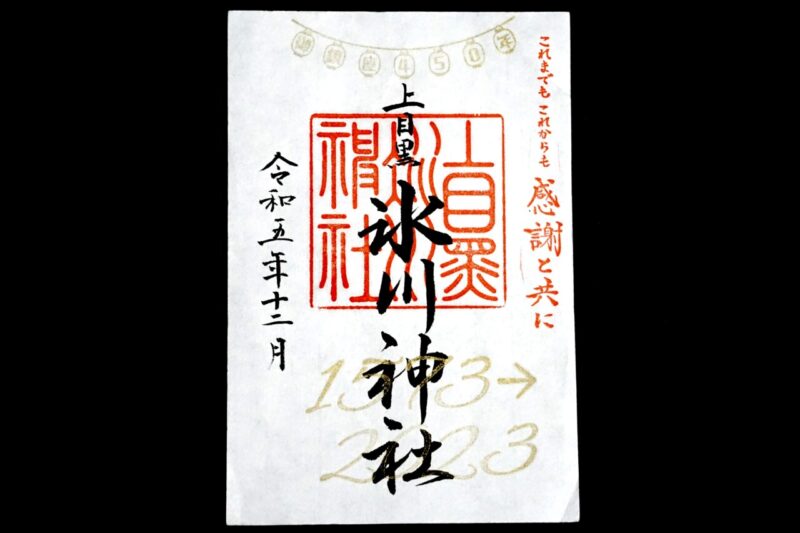

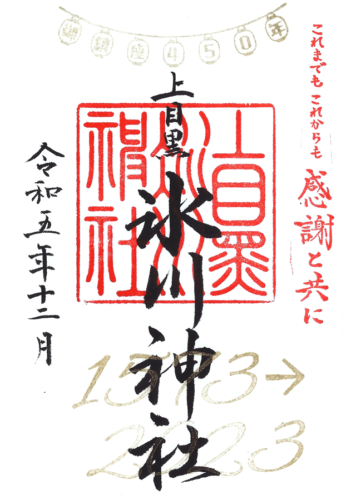

令和五年(2023)は御鎮座450年の節目の年。

令和五年(2023)は御鎮座450年の節目の年。

御朱印には御鎮座450年の提灯の印入。

御朱印には御鎮座450年の提灯の印入。

2023年の御鎮座450年の例大祭御朱印。

2023年の御鎮座450年の例大祭御朱印。

2023年12月15日-31日まで授与の御鎮座450年感謝の御朱印。

御鎮座450年の節目に幾度か参拝できて有り難い限り。

御鎮座450年の節目に幾度か参拝できて有り難い限り。

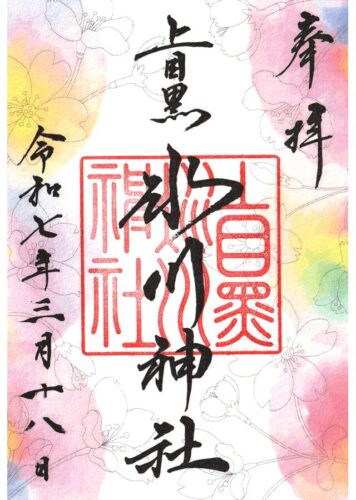

左は2024年より新たに授与開始したお花見特別御朱印。

目黒富士浅間神社の桜詣御朱印。

目黒富士浅間神社の桜詣御朱印。

氷川神社の桜詣御朱印。

氷川神社の桜詣御朱印。

2024年の夏越大祓御朱印。

2024年の夏越大祓御朱印。

2025年の例大祭御朱印。

この年はひまわり柄で見開きサイズと片面サイズの2種類。

この年はひまわり柄で見開きサイズと片面サイズの2種類。

2025年10月に頂いた御朱印。

月見団子をイメージしたオリジナルのマシュマロはかえでちゃんデザイン。

月見団子をイメージしたオリジナルのマシュマロはかえでちゃんデザイン。

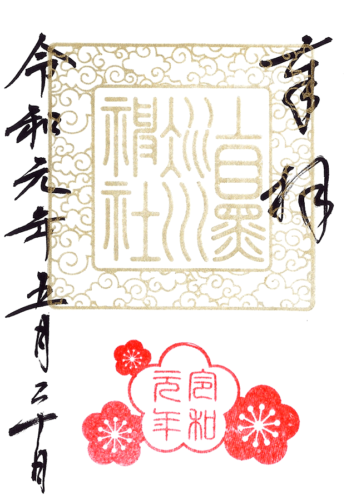

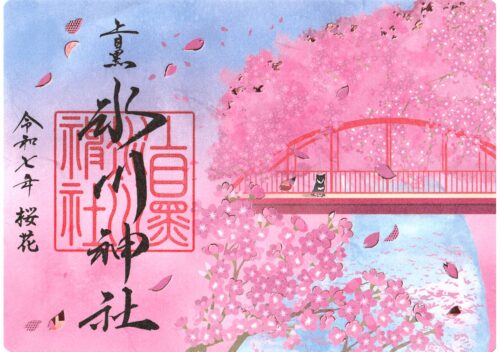

箔押しキラキラの桜花爛漫御朱印

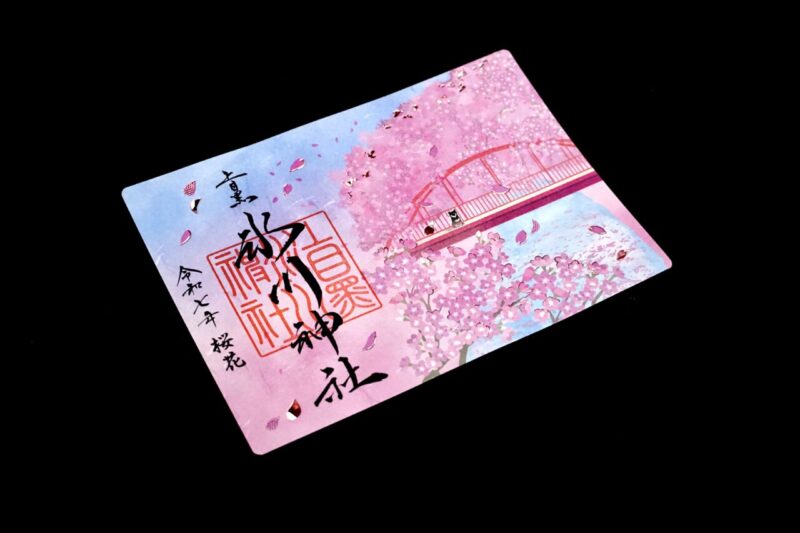

2025年3月16日より数量限定授与の桜花爛漫御朱印。

箔押しで桜の花びらを表現。

箔押しで桜の花びらを表現。

キラキラと美しい御朱印。

キラキラと美しい御朱印。

目黒川に架かる中の橋をデザインしていて、橋の上にはかえでちゃんの姿も。

目黒川に架かる中の橋をデザインしていて、橋の上にはかえでちゃんの姿も。

同じようなシーンで中の橋を撮影。(2025年4月撮影)

同じようなシーンで中の橋を撮影。(2025年4月撮影) こちらは2025年のお花見御朱印。

こちらは2025年のお花見御朱印。

上目黒氷川神社の桜詣御朱印。

上目黒氷川神社の桜詣御朱印。

境内には桜仕様のフォトスポットができていたりと可愛らしい仕上がりに。

境内には桜仕様のフォトスポットができていたりと可愛らしい仕上がりに。

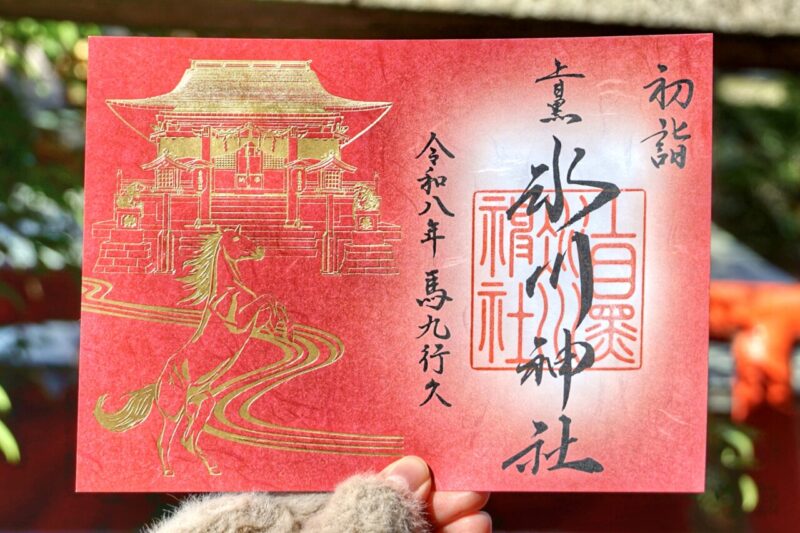

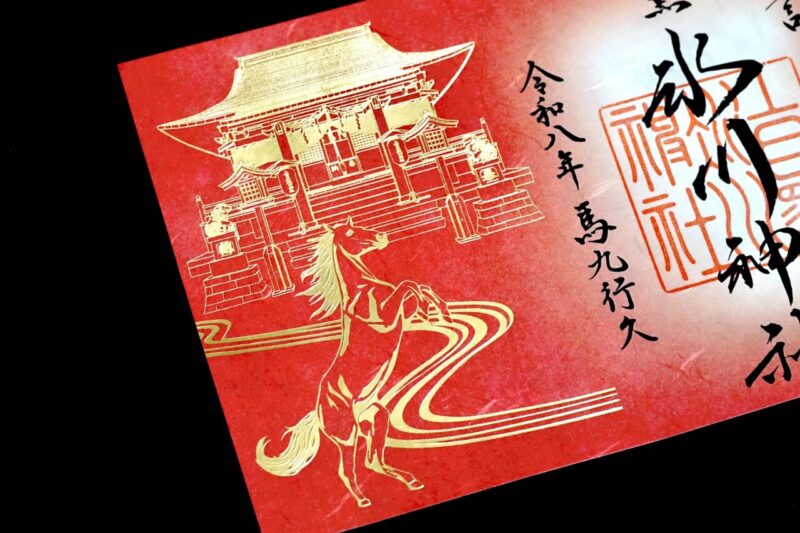

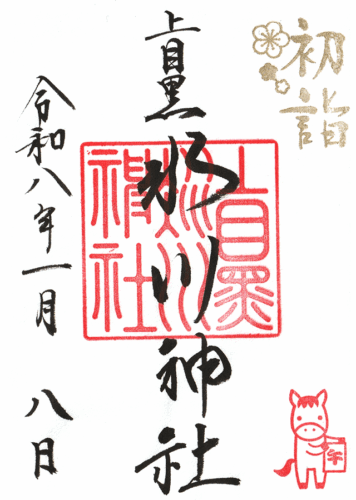

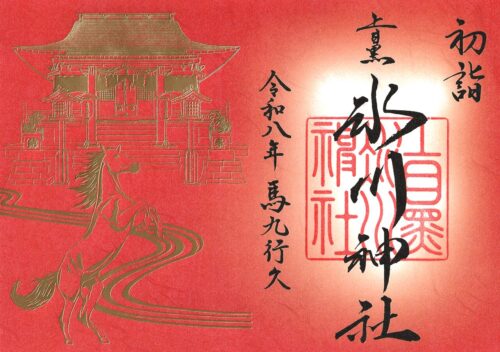

午年限定・馬九行久(うまくいく)御朱印

2026年元日からは午年限定の御朱印を授与。

朱色の和紙に金の箔押しで干支の馬と社殿をデザイン。

朱色の和紙に金の箔押しで干支の馬と社殿をデザイン。

その名も馬九行久(うまくいく)御朱印で午年ならではの縁起良い語呂合わせ。(数量限定でなくなり次第終了)

その名も馬九行久(うまくいく)御朱印で午年ならではの縁起良い語呂合わせ。(数量限定でなくなり次第終了)

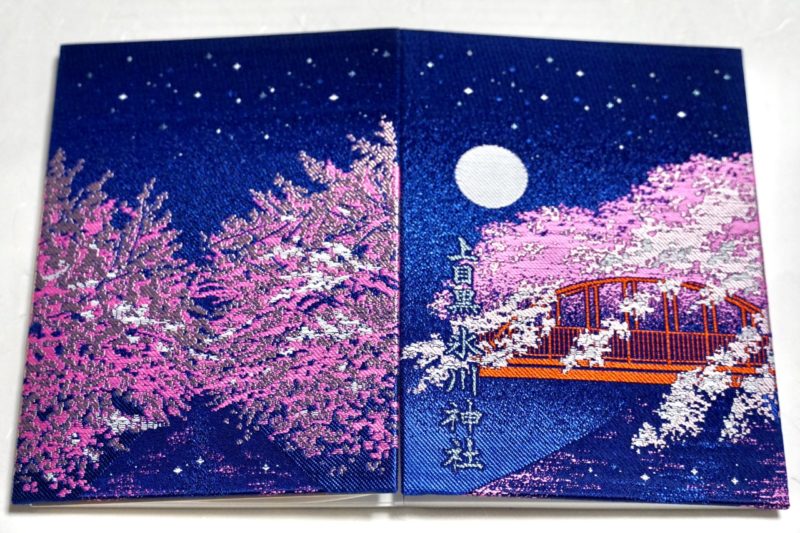

目黒川の桜をデザインした御朱印帳

目黒川の桜をデザインしたオリジナルの御朱印帳も用意。

昼桜版と夜桜版が存在していて、こちらは昼桜版。

昼桜版と夜桜版が存在していて、こちらは昼桜版。

夜桜版も人気が高い。

夜桜版も人気が高い。

美しい御朱印帳と御朱印帳袋・星空特別一式セット

令和二年(2020)元日より「星空特別一式セット」の頒布を開始。

同じデザインの御朱印帳(御朱印代込)と御朱印帳袋のセット。

同じデザインの御朱印帳(御朱印代込)と御朱印帳袋のセット。

目黒川の夜桜と星空をデザイン。

とても美しい御朱印帳。

とても美しい御朱印帳。

同デザインの御朱印帳袋と一式セットとなっている。

同デザインの御朱印帳袋と一式セットとなっている。

書き置き専用御朱印帳クリアファイル

2025年7月より新しく書き置き専用御朱印帳クリアファイルも頒布開始。

好評だった2025年の桜花爛漫御朱印と同じデザインで中がクリアファイル式になっている。

好評だった2025年の桜花爛漫御朱印と同じデザインで中がクリアファイル式になっている。

書き置き御朱印の取り扱いに困っている場合はぜひ。

書き置き御朱印の取り扱いに困っている場合はぜひ。

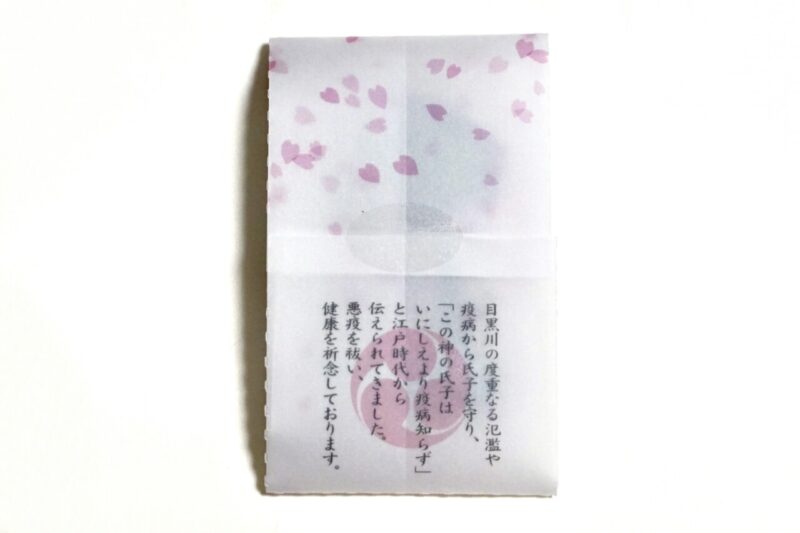

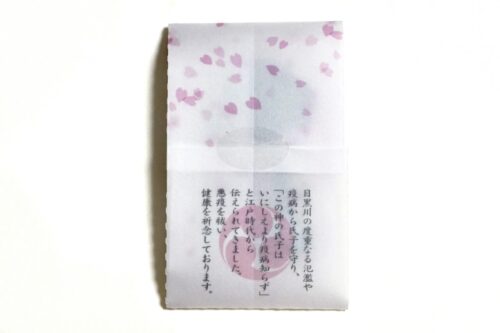

御朱印帳と同じデザインの桜御守

2022年8月の例大祭より新しい御守を授与。

桜御守と名付けられた可愛らしい御守。

桜御守と名付けられた可愛らしい御守。

袋の裏面では『江戸名所図会』に記されていた疫病知らずな氏子の伝承。

袋の裏面では『江戸名所図会』に記されていた疫病知らずな氏子の伝承。

当社の御朱印帳と同じデザインなのが特徴的。

当社の御朱印帳と同じデザインなのが特徴的。

筆者が頂いた星空の御朱印帳袋・御朱印帳・そして桜御守。

筆者が頂いた星空の御朱印帳袋・御朱印帳・そして桜御守。

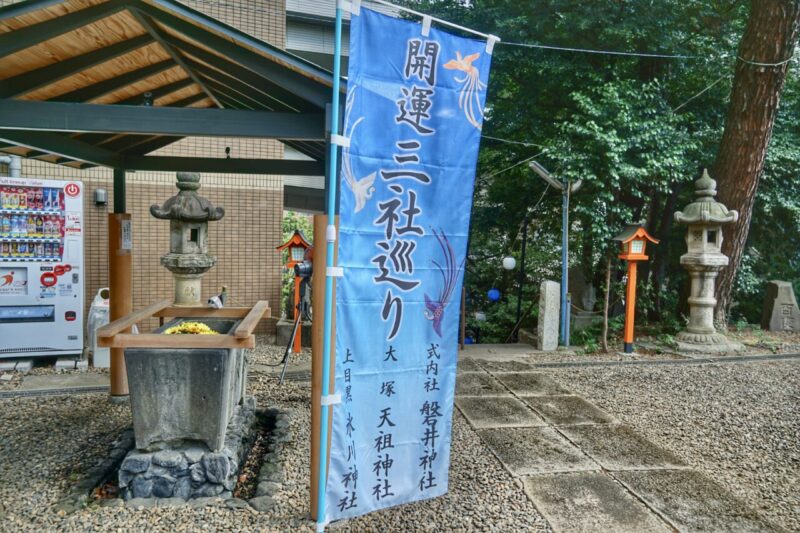

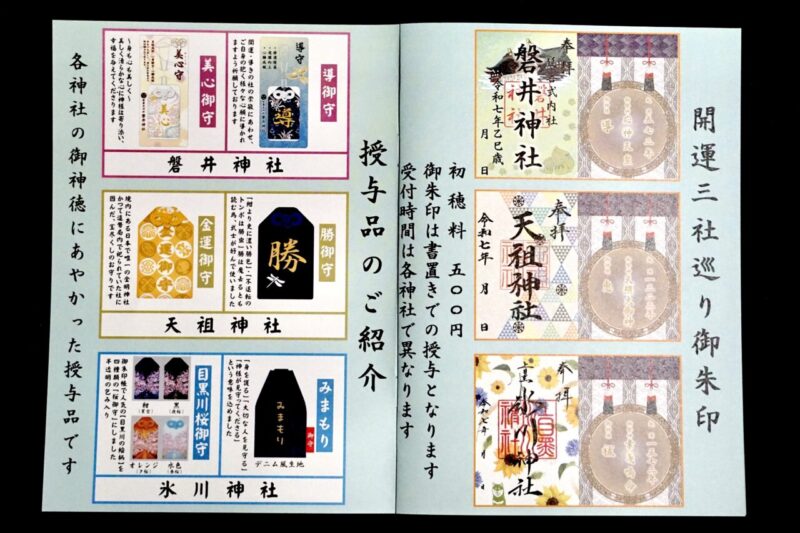

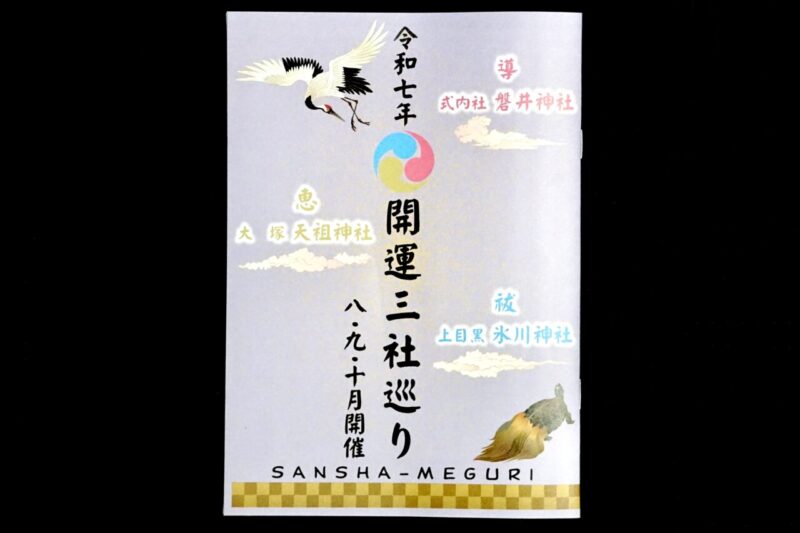

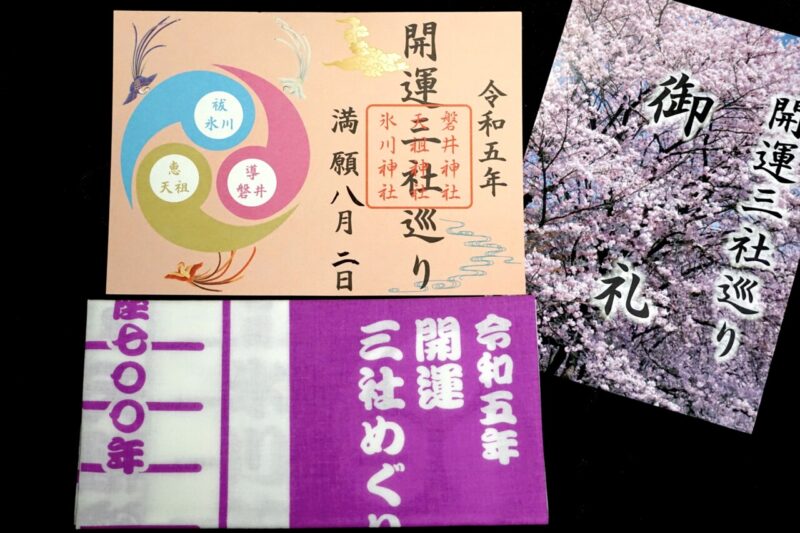

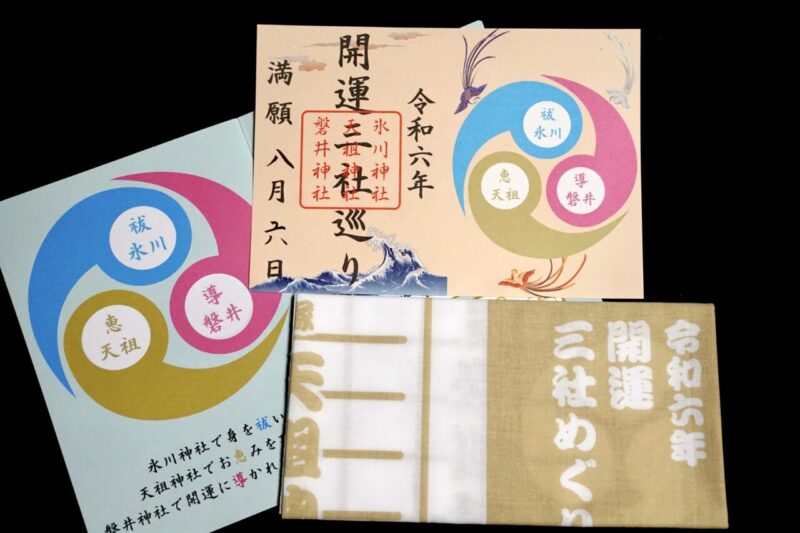

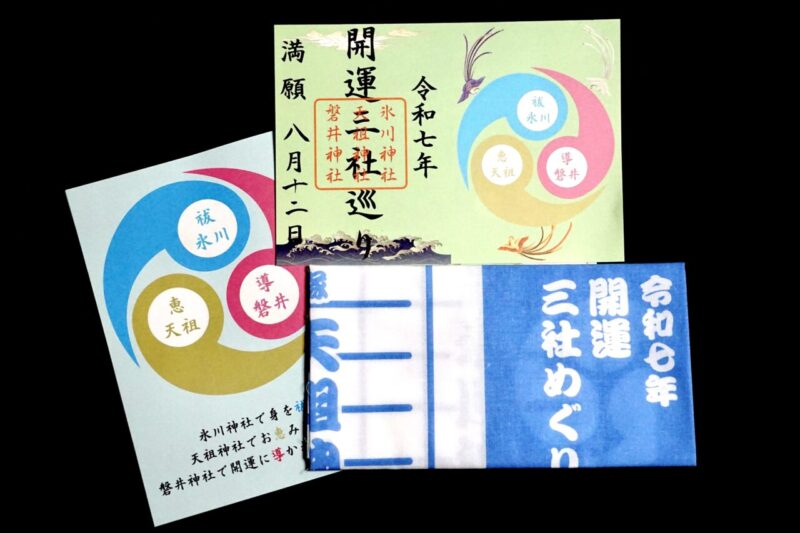

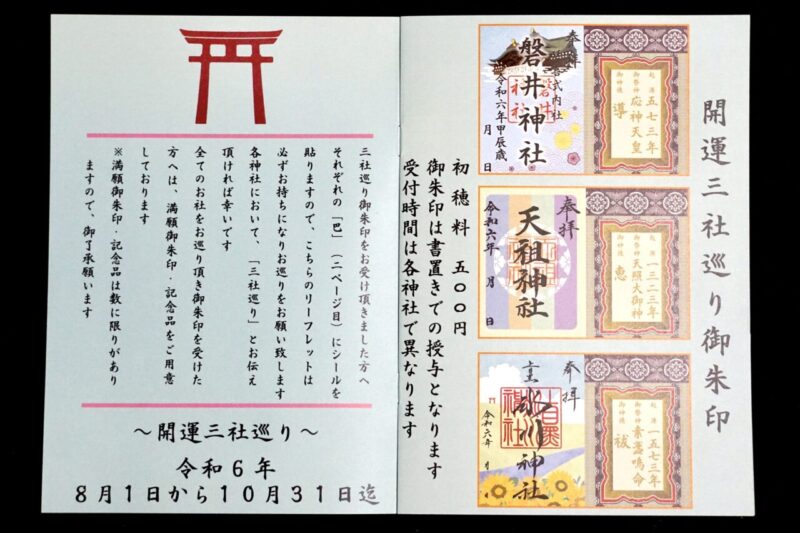

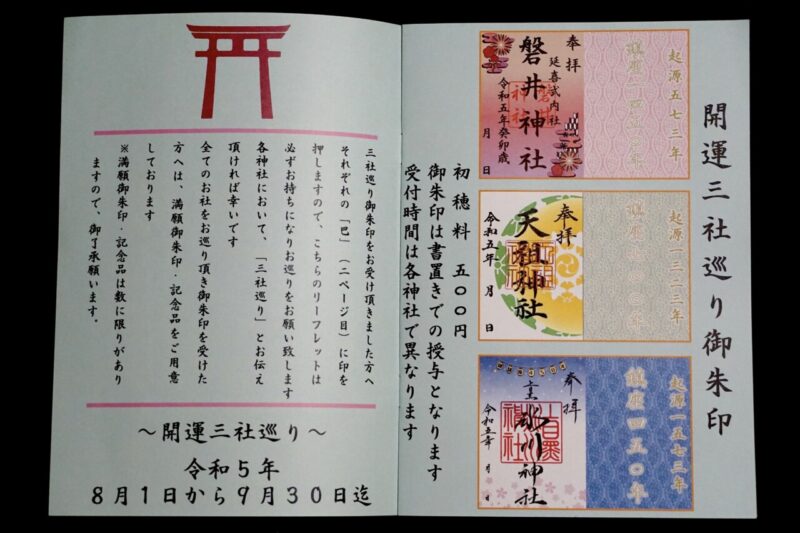

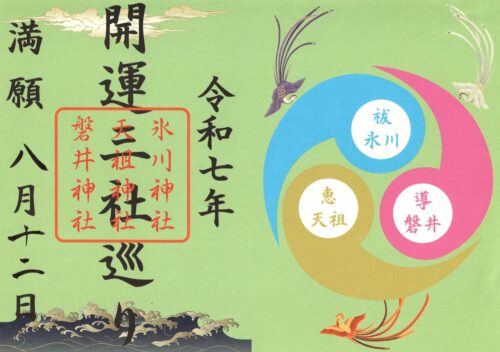

8月-10月開催!都内三社を巡る「開運三社巡り」

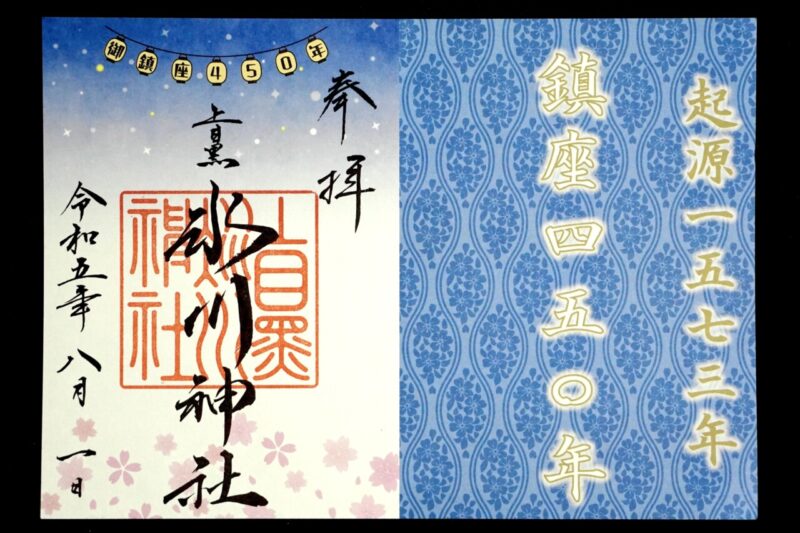

毎年8月1日-10月31日にかけて「開運三社巡り」を開催。

2023年より始まり2024年・2025年も同期間で開催。

2023年より始まり2024年・2025年も同期間で開催。

■開催期間:2025年8月1日-10月31日

■開催期間:2025年8月1日-10月31日・磐井神社(大田区大森北)

・大塚天祖神社(豊島区南大塚)

・上目黒氷川神社(目黒区大橋)

各社専用の限定御朱印を用意。

頒布のリーフレットを持参の上で限定御朱印を頂く。

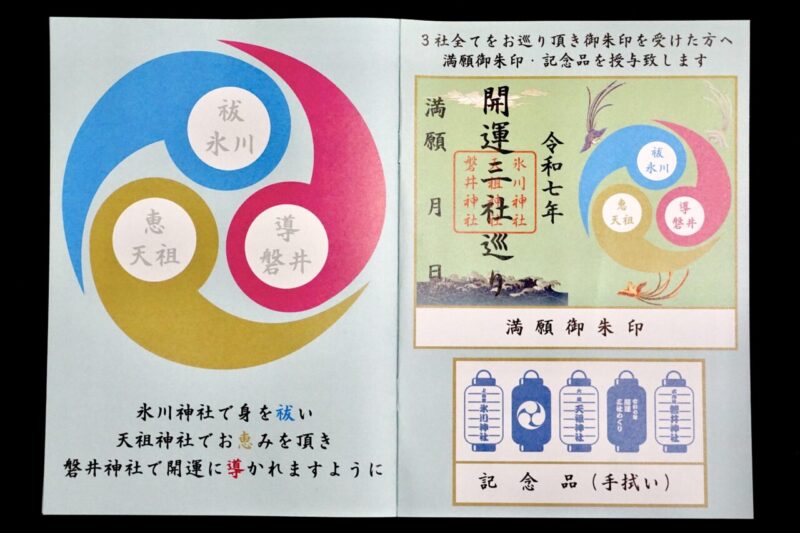

満願成就で記念品の手拭いと満願御朱印を頂ける。

各社見開きの専用御朱印を用意。

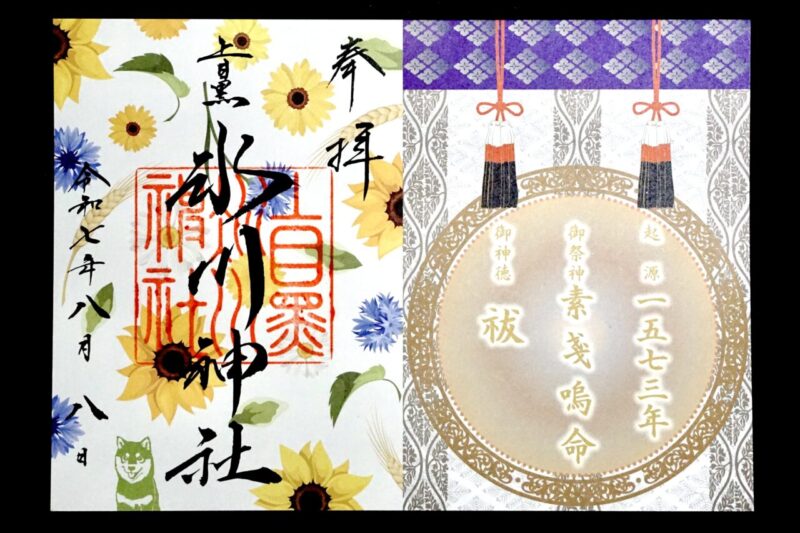

こちらは2025年の開運三社巡り御朱印。

こちらは2025年の開運三社巡り御朱印。

頒布のリーフレットを持参の上巡る形。

頒布のリーフレットを持参の上巡る形。

参拝するとシールを貼って下さる(もしくは自分で貼る)ので三社巡ると満願と云う流れ。

参拝するとシールを貼って下さる(もしくは自分で貼る)ので三社巡ると満願と云う流れ。

こちらは2024年の御朱印。

こちらは2023年の御朱印。

こちらは2023年の御朱印。

2023年は御鎮座450年の記念年であった。

2023年は御鎮座450年の記念年であった。

2023年は8月2日に満願を達成。

満願達成で頂いた満願御朱印と限定の手拭い。

満願達成で頂いた満願御朱印と限定の手拭い。 こちらは2024年8月6日に満願して頂いた御朱印と手拭い。

こちらは2024年8月6日に満願して頂いた御朱印と手拭い。 2025年8月12日に満願して頂いた御朱印と手拭い。

2025年8月12日に満願して頂いた御朱印と手拭い。小石川大神宮とコラボ・黒柴狛犬巡り御朱印

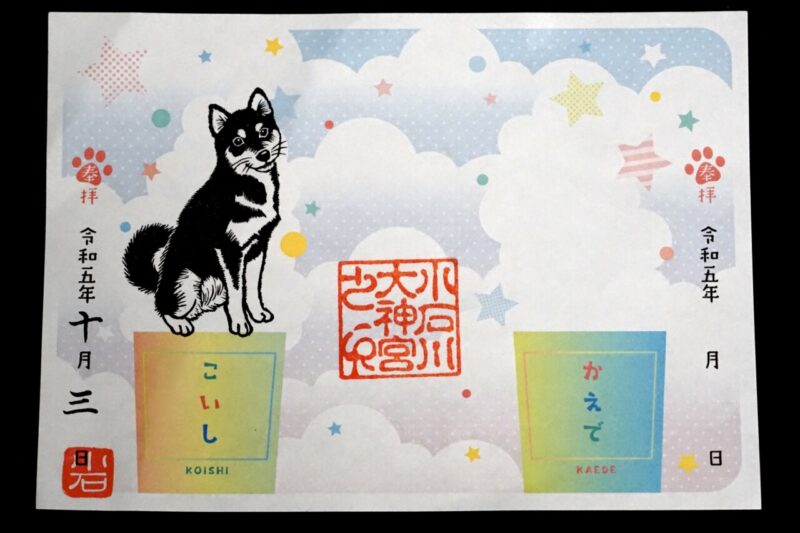

2023年10月1日より看板犬のかえでちゃんと「小石川大神宮」の看板犬のこいしちゃんのコラボ御朱印も授与開始。

両社の看板犬が黒柴だった事で実現した「黒柴狛犬巡り御朱印」。(画像は「小石川大神宮」の掲示)

両社の看板犬が黒柴だった事で実現した「黒柴狛犬巡り御朱印」。(画像は「小石川大神宮」の掲示)

左に「小石川大神宮」の看板犬こいしちゃん真ん中に朱印。(先に「小石川大神宮」で頂いたのでこういう形に。先に当社で頂くと右側が先に押される)

左に「小石川大神宮」の看板犬こいしちゃん真ん中に朱印。(先に「小石川大神宮」で頂いたのでこういう形に。先に当社で頂くと右側が先に押される)

両社の御朱印を頂くとこうして完成。

両社の御朱印を頂くとこうして完成。

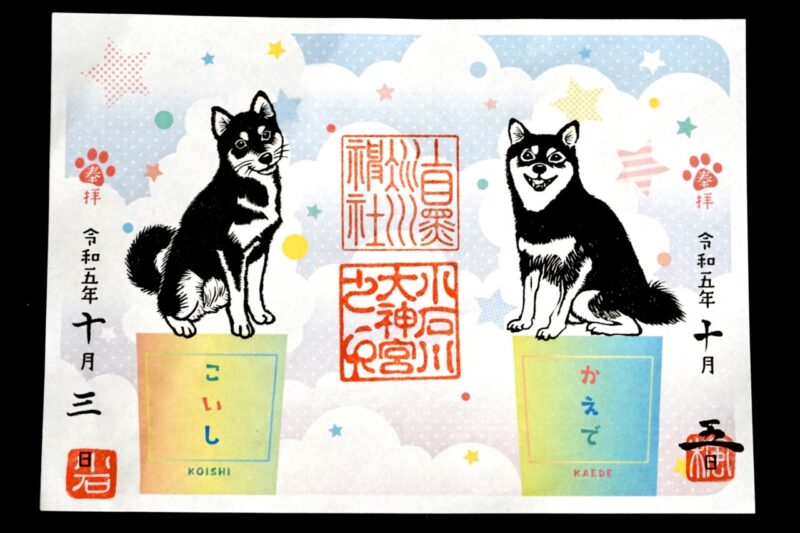

黒柴コラボ第2弾・黒柴コラボ御朱印帳も

2024年4月1日からは「小石川大神宮」との黒柴コラボ御朱印第2弾・黒柴春散歩御朱印を開催。

こちらはまだ当社の御朱印を頂いたのみ。

こちらはまだ当社の御朱印を頂いたのみ。

こちらが両社の御朱印を頂いた状態の画像。

こちらが両社の御朱印を頂いた状態の画像。

さらに同日の4月1日よりコラボ御朱印帳も頒布。

かえでちゃんとこいしちゃんのとても可愛らしい御朱印帳。

かえでちゃんとこいしちゃんのとても可愛らしい御朱印帳。

パステルカラー。

パステルカラー。

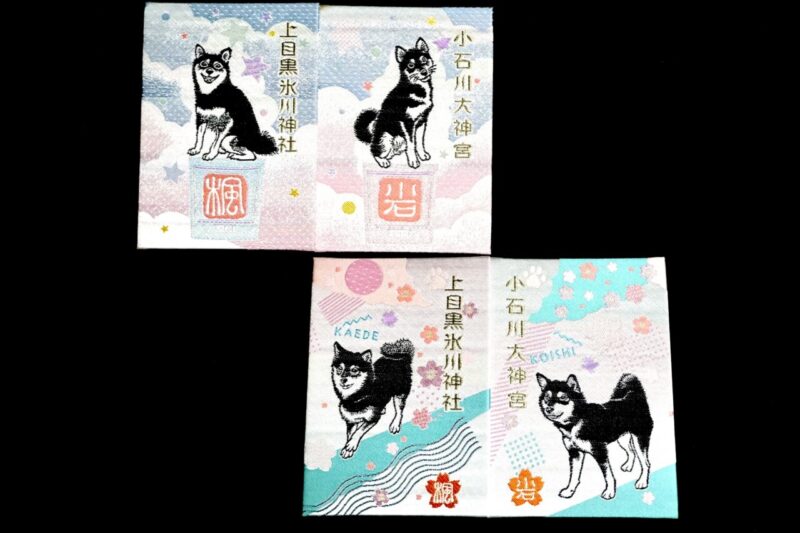

黒柴コラボ第3弾・黒柴コラボ御朱印帳第2弾も

2024年8月1日からは「小石川大神宮」との黒柴コラボ御朱印第3弾・黒柴野球観戦御朱印を開催。

こちらはまだ当社の御朱印を頂いたのみ。

こちらはまだ当社の御朱印を頂いたのみ。

こちらが両社の御朱印を頂いた状態の画像。

こちらが両社の御朱印を頂いた状態の画像。

さらに9月1日よりコラボ御朱印帳第2弾も頒布。

春に開催された黒柴春散歩御朱印のデザインを御朱印帳にしたもの。

春に開催された黒柴春散歩御朱印のデザインを御朱印帳にしたもの。

第1弾と第2弾を並べて。

第1弾と第2弾を並べて。

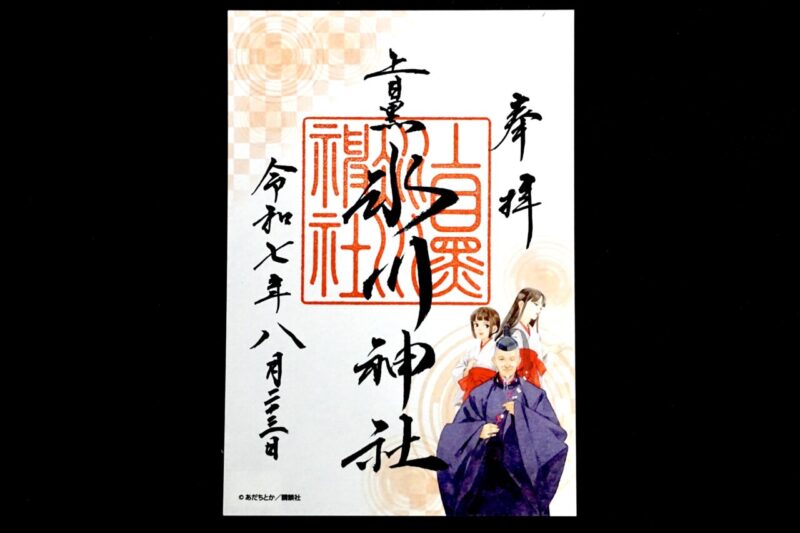

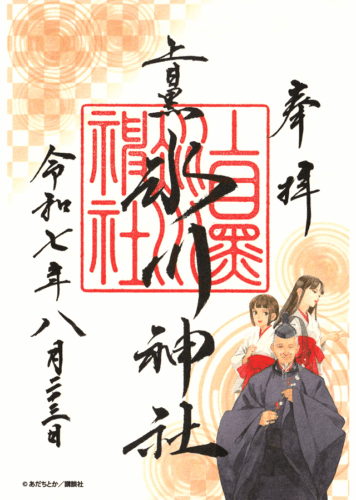

漫画『ノラガミ』コラボ御朱印

2025年8月22日から9月21日まで漫画『ノラガミ』とのコラボ企画を開催。

期間:2025年8月22日-9月21日

パネルが置かれる他、コラボ御朱印・御朱印帳などの授与品を授与。

パネルが置かれる他、コラボ御朱印・御朱印帳などの授与品を授与。参画寺社:蟠龍寺(目黒区下目黒)、上目黒氷川神社(目黒区大橋)、大泉氷川神社(練馬区大泉町)、新宿下落合氷川神社(新宿区下落合)、南沢氷川神社(東久留米市南沢)

おかげマルシェなどのイベントも

また境内では定期的に「おかげマルシェ」と云う青空市場が開催。(画像は2022年10月の様子)

フリマや露店が出てイベントを開催。

フリマや露店が出てイベントを開催。

賑わう境内。

賑わう境内。

地域の人々による神楽殿での出し物。

地域の人々による神楽殿での出し物。

都立駒場高校の学生さんによる野点。

都立駒場高校の学生さんによる野点。

様々な露店が出て地域を盛り上げる楽しいイベント。

様々な露店が出て地域を盛り上げる楽しいイベント。

御鎮座450年記念・2023年10月15日開催の一心行列

御鎮座450年記念年である2023年には10月15日に「一心行列」を開催。

「上目黒郷土まつり」と題した初の試みの大規模イベント。

「上目黒郷土まつり」と題した初の試みの大規模イベント。

開催日時:2023年10月15日 10時-15時(雨天決行)

駒澤大学吹奏楽部ダッキーズマーチングバンドを先頭に、各少年団、金沢甲冑武者、オープンカー、先導神職に続き、騎乗の神職、目黒囃子、地域の町会神輿5基が勇壮に華やかに連なりながら、総勢800人が山手通り、国道246を行列。

中目黒駅スタート→オーパス夢ひろばまで。

所感

上目黒村の鎮守であった当社。

江戸の名所の1つでもあった目黒元富士が取り壊された際も、当社に浅間神社が遷されたように、上目黒周辺の鎮守として崇敬を集めた事が分かる。

地主神であったと思われる稲荷神社、そして名主加藤氏の先祖が創建した氷川神社、さらに遷座された浅間神社など、当地周辺の歴史が詰まった神社となっている。

戦災や地域の発展によって古いものはあまり見かける事はできないが、戦後になっても新たに目黒富士として登山道を築いたりと、地域の鎮守として大切にされているのが伝わる。

現在は大橋ジャンクションや高層マンションなどが立ち並び、車通りの多い国道246号沿いに鎮座しているものの、高台の上に鎮座しているため、境内は静かで清々しい空間となっているのが嬉しい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・800円(一部見開き限定)

社務所にて。

※桜の季節や夏詣などに限定御朱印あり。

※2018年7月1日の山開きに合わせて境内社「目黒富士浅間神社」の御朱印も授与開始。

※2019年3月22日の初午祭に合わせて境内社「稲荷神社」の御朱印も授与開始。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 2026年初詣

- 2025年秋の特別

- 稲荷神社/お月見

- ノラガミコラボ

- 2025年例大祭

- 2025年夏詣

- 2025年夏越大祓

- 2025年桜詣

- 2025年お花見

- 2025年目黒富士浅間神社/桜詣

- 2024年秋の特別

- 2024年夏越大祓

- 2024年桜詣

- 2024年お花見

- 2024年目黒富士浅間神社/桜詣

- 御鎮座450年感謝の御朱印

- 2023年秋の特別

- 稲荷神社/お月見

- 2023年夏越大祓

- 2023年桜詣

- 2023年目黒富士浅間神社/桜詣

- 2023年初詣

- 2023年目黒富士浅間神社/初詣

- 2023年稲荷神社/初詣

- 2022年新嘗祭

- 秋の限定

- 目黒富士浅間神社/秋の限定

- 稲荷神社/秋の限定

- 稲荷神社/お月見

- 夏詣

- 2022年目黒富士浅間神社例大祭

- 2022年夏越大祓

- 桜詣

- 目黒富士浅間神社/桜詣

- どんと焼き

- 初詣

- 2021年新嘗祭

- 稲荷神社/お月見

- 夏詣

- 2021年目黒富士浅間神社例大祭

- 2021年夏越大祓

- 桜詣

- 目黒富士浅間神社/桜詣

- 初詣

- 2020年新嘗祭特別

- 稲荷神社/お月見

- 夏詣

- 目黒富士浅間神社/夏詣

- 稲荷神社/夏詣

- 秋の限定

- 2021年例大祭

- 令和特別記念

- 桜

- 目黒富士浅間神社

- 稲荷神社

- 通常

- 目黒富士浅間神社/桜

- 夏詣

- 目黒富士浅間神社/夏詣

- 通常

- 馬九行久(うまくいく)

- 2025年例大祭

- 2025年開運三社巡り/満願

- 2025年開運三社巡

- 2025年桜花爛漫

- 2024年例大祭

- 2024年例大祭

- 黒柴野球観戦

- 2024年開運三社巡り/満願

- 2024年開運三社巡

- 黒柴春散歩

- 黒柴狛犬巡り

- 2023年例大祭

- 2023年開運三社巡り/満願

- 2023年開運三社巡

- 2022年例大祭

- 2021年例大祭

- 2020年例大祭

御朱印帳

こいし・かえでコラボ御朱印帳第2弾

初穂料:2,000円

社務所にて。

2024年9月1日より頒布のコラボ御朱印帳第2弾。

当社の看板犬かえで・「小石川大神宮」の看板犬こいしの2社コラボ御朱印帳。

黒柴春散歩御朱印のデザインを御朱印帳にしたもの。

- 表面

- 裏面

- 見開き

こいし・かえでコラボ御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

2024年4月1日より頒布のコラボ御朱印帳。

当社の看板犬かえで・「小石川大神宮」の看板犬こいしの2社コラボ御朱印帳。

かわいい黒柴のコラボ。

※4月13日に上限に達したため頒布終了済。9月1日より第二弾のデザインを頒布開始。

- 表面

- 裏面

- 見開き

御朱印帳&御朱印帳袋 星空特別一式セット

初穂料:5,000円(御朱印帳袋・御朱印代込)

社務所にて。

目黒川の夜桜と美しい星空をデザインした御朱印帳。

御朱印帳袋とセットでの頒布。

初穂料の一部は境内の森林保護に使用される。

- 表面

- 裏面

- 御朱印帳袋・御朱印帳

- 社務所掲示

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

社務所にて。

近くを流れる目黒川の桜をモチーフにした御朱印帳。

昼桜版と夜桜版が存在。

期間限定で夕桜版も用意されていた。

※筆者が頂いた2015年は初穂料1,500円だったが現在は2,000円に変更。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

- 社務所掲示

授与品・頒布品

開運三社巡り満願手拭い・御朱印

初穂料:─

社務所にて。

2023年8月1日-10月31日・2024年8月1日-10月31日まで開催の「開運三社巡り」満願で頂いた手拭いと御朱印。

桜御守

初穂料:800円

社務所にて。

2022年例大祭より通年頒布となった御朱印帳と同じデザインの御守。

昼桜・夜桜・夕桜・星空の4種類。

新米・銀杏

初穂料:─

社務所にて。

御朱印を頂いた際にくださった新米や境内でとれた銀杏。

例大祭うちわ

初穂料:─

社務所にて。

2021年や2022年に例大祭特別御朱印を頂いた際に下さったうちわ。

お月見マシュマロ

初穂料:─

社務所にて。

お月見特別御朱印を頂いた際に下さったマシュマロ。

令和二年例大祭手ぬぐい

初穂料:1,500円

社務所にて。

令和二年(2020)例大祭に頒布された手ぬぐい。

奉納の返礼品として頂ける他、初穂料1,500円での頒布も行われた。

御朱印帳袋(星空特別一式セット)

初穂料:5,000円

社務所にて。

御朱印帳と御朱印帳袋のセット「星空特別一式セット」の御朱印帳袋。

- 御朱印帳袋

- 御朱印帳・御朱印帳袋

交通安全絆ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

※こちらは「大橋氷川神社」の名になっている。(既に授与終了)

参拝情報

参拝日:2026/01/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/03(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/06/21(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/07(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/10/21(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/02(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/04/06(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2024/03/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/17(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/05(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/26(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/04(御朱印拝受)

参拝日:2022/11/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/10/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/09/23(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/27(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/05(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/16(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/06(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/09(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/11(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/22(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/29(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2020/07/27(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2019/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/20(御朱印拝受)

参拝日:2019/03/24(御朱印拝受)

参拝日:2019/03/12(御朱印拝受)

参拝日:2018/07/09(御朱印拝受)

参拝日:2015/11/16(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

コメント

はじめまして。

ランキングから来ました。

私は今年で46になります。

40超えてからですが、神社・お寺好きですね!

見てるだけで落ち着きます。

はじめまして。

コメントありがとうございます。

お返事遅くなりすみません。

寺社巡りは心が落ち着きますよね。

これからも色々と参拝してみて下さい。