目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

大田区山王(大森山王)の地名由来となった山王様

東京都大田区山王に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧新井宿村の山王村と呼ばれた一画の鎮守。

山王権現を祀っていた山王信仰の神社で、大森駅周辺の大田区山王は当社が由来。

今でも大森の「山王様」と呼ばれて親しまれている。

正式名称は「日枝神社」であるが、他との区別から「大森山王日枝神社」とさせて頂く。

神社情報

大森山王日枝神社(おおもりさんのうひえじんじゃ)

御祭神:大山咋命・大己貴命

社格等:村社

例大祭:9月第3土・日曜

所在地:東京都大田区山王1-6-2

最寄駅:大森駅

公式サイト:─

御由緒

当社は、遠く古のころ、土地の豪族酒井氏により、近江の国比叡山麓にある日吉大社の祭神、山王権現を当地に勧進祭祀されたものであります。

その後、延宝五年(1677年)円能寺が別当することとなり、明治初年まで同寺の管理下にあったのであります。

そのころは「山王権現」「山王様」と呼ばれておりました。

江戸幕府編纂の地誌「新編武蔵風土記稿」に「社地地頭除地七畝二十歩」大井村の堺によりてあり、当社あるを以てこの辺りを土俗に山王村と呼ぶ、本社九尺四方拝殿二間に二間半前に石の鳥居をたつ。と記載されております。

明治元年、神仏混淆の禁令と共に円能寺の手を離れ、日枝神社と名を改めたのです。

御祭神は大山咋命(おおやまくいのかみ)と大己貴命(おおなむちのかみ)の二柱が合祀されています。

大山咋命は木花咲耶姫の父神で、比叡山の地主神として尊ばれる神様。

大己貴命の「おおなむち」とは古代語で大地主という意で田畑を神になぞえられたものと言われてをります。

この神社は古来・安産・子育て・縁結びに霊験あらたかと言われています。(頒布の資料より)

歴史考察

名主である酒井氏の邸内社として創建

社伝によると、創建年代は不詳。

かつては新井宿村の名主・酒井権左衛門の邸内社であったと伝わる。

中世の頃、酒井氏が山王信仰の総本社である近江国「日吉大社」より勧請したとある。

酒井権左衛門の先祖の代より祀られていたのか、酒井権左衛門の代に祀られたのかは不明であるが、酒井氏の邸内に祀られていた邸内社であったとされている。

滋賀県大津市にある神社。

全国に約2,000社ある日吉神社・日枝神社・山王神社の総本社。

平安京の表鬼門に鎮座し比叡山の地主神とされ崇敬を集めた。

通称は山王権現、猿を神使とする。

山王村と称された一帯の鎮守

延宝五年(1677)、別当寺を「圓能寺」が担う事となり管理下となった。

こうして名主・酒井氏の邸内社から、村の鎮守となる。

当地は新井宿村と呼ばれた村の一画であったが、当時から新井宿村の中でも当社周辺を山王村と称したと云う。

山王村と称された地域一帯の鎮守とされた。

新井宿義民六人衆の悲劇

当社のある新井宿村には、古くから「新井宿義民六人衆」という伝承が伝わっている。

新井宿に代々伝えられる悲しくも英雄の伝承。

実はこの伝承に、名主の酒井権左衛門という人物が登場する。

延宝元年(1673)、旱魃と翌年の多摩川の氾濫による洪水で疲弊した新井宿の農民たちは、領主である木原家に年貢の減免を願い出たが認められなかった。

こうした暴政と過酷な年貢の取り立てに耐えかねた新井宿村の農民は、死を賭して江戸の老中へ駕籠訴えをするか、奉行所の白州へ駆け込み願をとる他なしと覚悟を決める。

延宝四年(1676)、村人の代表者6人が江戸へ赴く事となる。

しかし密告によって目的を果たす前に領主の知るところとなり、この訴えが幕府役人に届くと領主が咎められてしまうため、全員が捕らえられた上で斬首という最期を遂げる。

直訴を試みた罪は重く、6人は天下の大法を犯した大罪人とされた。

葬式はもちろん墓を建てる事も許されず、遺族もお家断絶となったと云う。

この事から6人の亡骸は、菩提寺すら引き取る事をためらう事となり行き場を失ってしまう。

更に6人は領主によって極悪非道の反逆人とされ続けたため、明治の頃までは「6人もの」と呼ばれ、名前を口にするのも憚られたとされている。

そこで「荒藺ヶ崎熊野神社」の別当寺「善慶寺」が亡骸を引き取り、禁を破って葬って供養。

現在も「善慶寺」には村人が父母の墓という名目で建てた墓石が残る。

現在も「善慶寺」には村人が父母の墓という名目で建てた墓石が残る。

6人は領主によって極悪非道の反逆人とされたままであったため、明治の頃までは「6人もの」と呼ばれ、名前を口にするのも憚られたとされている。

酒井権左衛門の斬首とその後の当社

「新井宿義民六人衆」6人の名は以下の通り。

名主:酒井権左衛門(38歳)

年寄:鈴木大炊之助(47歳)、平林十郎左衛門(55歳)、間宮太郎兵衛(39歳)、酒井善四郎(53歳)

百姓代:間宮新五郎(47歳)

いずれも当地のリーダー格とも云える身分の人々で、他の農民に比べたら裕福な身分の者たち。

生活に窮するような事がない身分の6人が、苦しむ農民のために命をかけ処刑された事になる。

当社は名主・酒井権左衛門の邸内社であったのは上述した通り。

その家主が延宝四年(1676)に処刑されてしまった事が分かる。

遺族もお家断絶になってしまい、邸内社であった当社は行き場所を失ってしまう。

そこで翌年、「圓能寺」が別当寺となり管理する神社となり、地域の鎮守となっただけでなく、地域を当社に因み「山王村」と呼ぶようになったのであろう。

当社が今も篤く崇敬されているのは、こうした悲しい英雄の伝承にまつわる神社であるからに違いない。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(新井宿村)

山王社

社地地頭除地七畝二十歩。大井村の界によりてあり。当社あると以此邊を土俗に山王村と呼ぶ。本社九尺四方幣束をたてて神体とせり。拝殿二間に二間半。前に石の鳥居をたつ。勧請の年代詳かならず。

末社。稲荷社。本社に向て左にあり。

別當圓能寺。

新井宿村の「山王社」として記されているのが当社。

新井宿村と大井村の境に鎮座していて、新井宿村内でも当地周辺を村民たちは山王村と呼んだと云う事が書かれていて、そうした由来は上述した通り。

末社として稲荷社が鎮座していて、現在と同様に社殿の左手にあったと云う。

地域の人々は「山王権現」「山王様」と呼んで崇敬したと伝わる。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

「山王社」から現在の「日枝神社」に改称。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に際し、新井宿村と不入斗村が合併し入新井村が成立。

当社は入新井村の中でも山王地区の鎮守として崇敬を集めた。

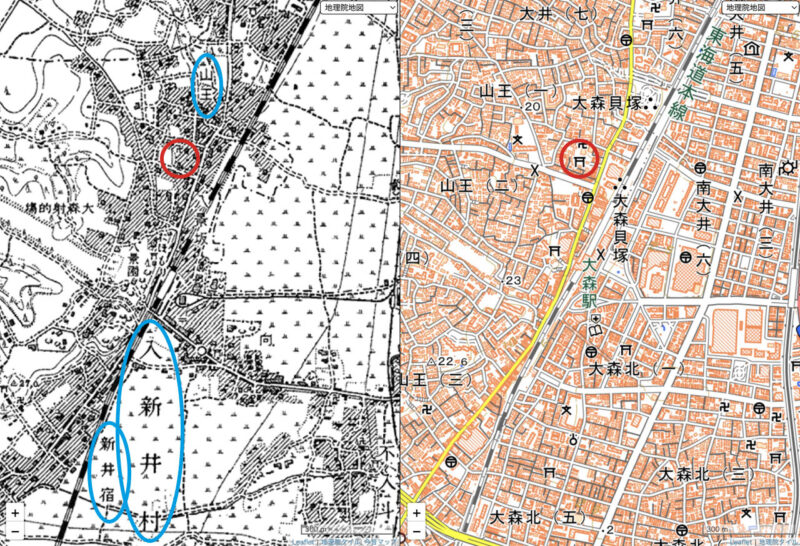

明治三十九年(1906)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

入新井村の地名、旧村名の新井宿の文字も見えるが、その中でも当社近くに山王の地名が記されているように当社周辺はこの当時から山王と呼ばれていた事も分かる。

大森周辺は当時からある発展していたようだが、東側はのどかな農村であった。

大正十二年(1923)、社殿を新築。

同年、村社に列した。

昭和七年(1932)、大森区が成立し大森区山王という住居表示となる。

これが現在の大田区山王となっていく。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が焼失。

昭和三十五年(1960)、氏子の寄進や努力によって再建を果たしている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

大森駅近く池上通り沿いに鎮座

最寄駅は大森駅で北口から出て少し北上、山王口の交差点を進んだ池上通り沿いに鎮座。

夜間などは門が閉じているので早朝以降に参拝したい。

夜間などは門が閉じているので早朝以降に参拝したい。

社号碑には「村社日枝神社」の文字。

社号碑には「村社日枝神社」の文字。

当社の右隣には旧別当寺「圓能寺」があり、境内からも行き来ができる。

「大森のお不動さま」、現在は「成田山圓能寺」として知られる。

「大森のお不動さま」、現在は「成田山圓能寺」として知られる。

大正時代の鳥居や狛犬

鳥居は大正十二年(1923)のものが現存。

大正十二年(1923)は旧社殿が造営された年であり、合わせて建てられたのであろう。

大正十二年(1923)は旧社殿が造営された年であり、合わせて建てられたのであろう。

鳥居を潜って右手に手水舎。

水が張られ身を清める事ができる。

水が張られ身を清める事ができる。

参道の両脇に一対の狛犬。

子持ちと鞠持ちで、この狛犬も大正十二年(1923)に奉納されたもの。

子持ちと鞠持ちで、この狛犬も大正十二年(1923)に奉納されたもの。

関東大震災や戦災を経験した中でも、こうした石製の建造物は頑丈に残っている事が多い。

関東大震災や戦災を経験した中でも、こうした石製の建造物は頑丈に残っている事が多い。

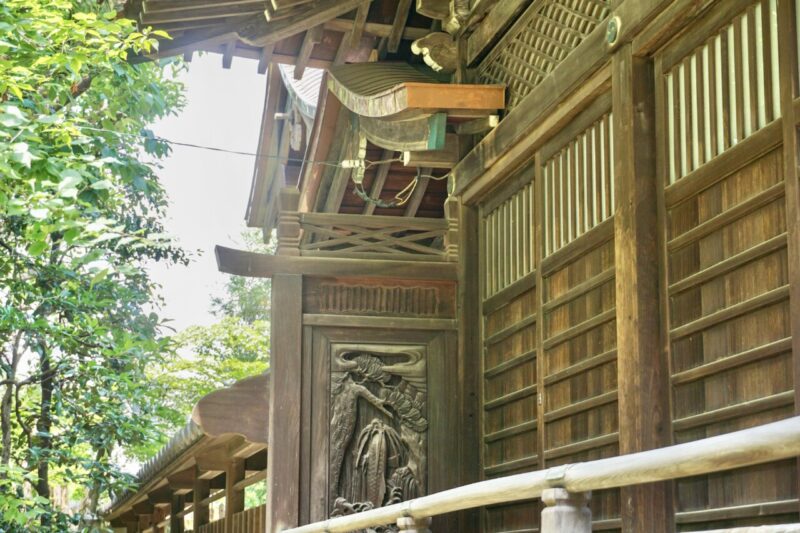

戦後に再建された木造社殿

社殿は昭和三十五年(1960)に再建されたもの。

空襲で焼失した旧社殿を、氏子の人々が再建しようと努力された事が伝わる素晴らしい社殿。

空襲で焼失した旧社殿を、氏子の人々が再建しようと努力された事が伝わる素晴らしい社殿。

旧社殿をなるべく忠実に再現しようと試みたようで、それだけ氏子の気持ちが伝わる。

旧社殿をなるべく忠実に再現しようと試みたようで、それだけ氏子の気持ちが伝わる。

木鼻に獅子の細かい彫刻。

木鼻に獅子の細かい彫刻。

一見すると江戸後期から明治にかけての作風と思われる箇所も多く戦後の再建には見えない。

一見すると江戸後期から明治にかけての作風と思われる箇所も多く戦後の再建には見えない。

状態もよく維持されている。

状態もよく維持されている。

こうした再建時の気持ちが伝わる社殿というのは、見ていて飽きない。

こうした再建時の気持ちが伝わる社殿というのは、見ていて飽きない。

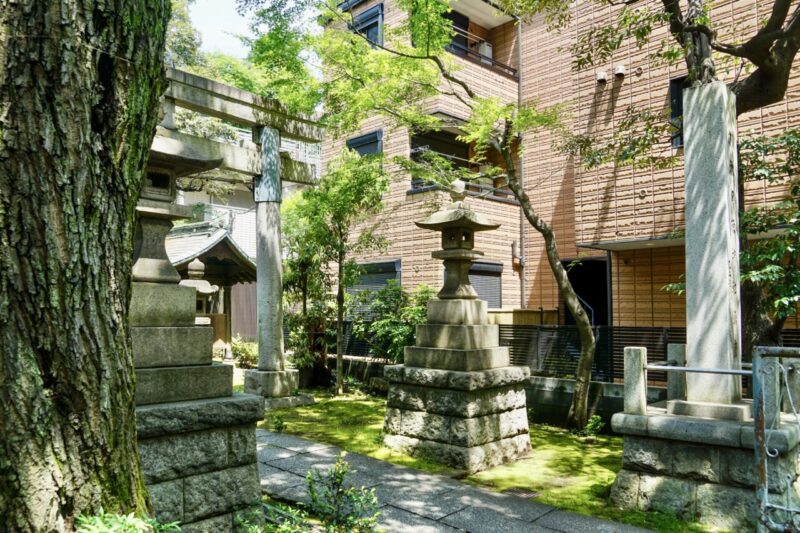

境内社の栄利稲荷と山王稲荷

社殿の左手には境内社が並ぶ。

大きめの鳥居があり、その先に二社が並ぶ形。

大きめの鳥居があり、その先に二社が並ぶ形。

鳥居には「山王稲荷」の文字。

鳥居には「山王稲荷」の文字。

左手は栄利稲荷神社。

左手は栄利稲荷神社。

右手は山王稲荷神社となっている。

右手は山王稲荷神社となっている。

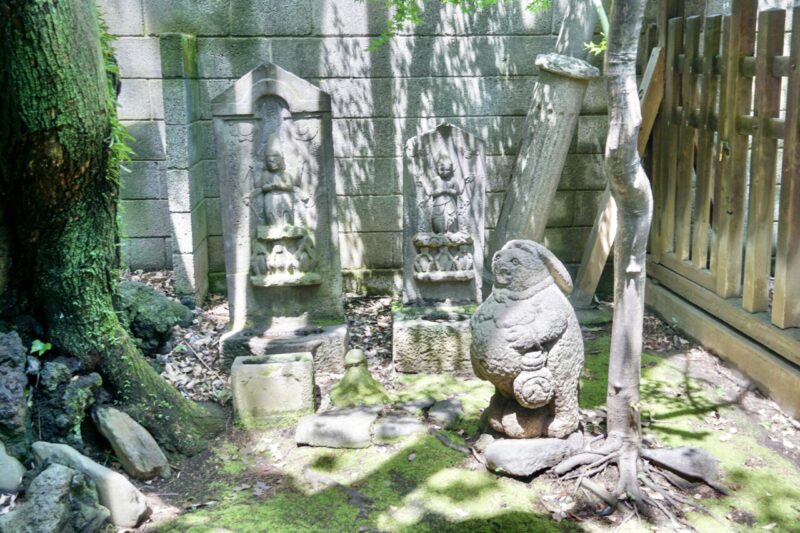

当地の歴史を伝える道標や庚申塔

途中に文政二年(1819)の道標も置かれている。

「左まごめ道」と記されていて、裏手には「右なかのふ・めくろ道」の文字。

「左まごめ道」と記されていて、裏手には「右なかのふ・めくろ道」の文字。

側面には「庚申塔」とある事から、道標と庚申塔を兼ねたものだった事が分かる。

側面には「庚申塔」とある事から、道標と庚申塔を兼ねたものだった事が分かる。

さらに山王稲荷の右手奥には庚申塔が並ぶ。

左の庚申塔は貞享元年(1684)のもの、右の元禄十三年(1700)のものとどちらも古い。

左の庚申塔は貞享元年(1684)のもの、右の元禄十三年(1700)のものとどちらも古い。

青面金剛像の姿と三猿という庚申塔らしい造りで、当時の信仰の一片を感じさせてくれる。

青面金剛像の姿と三猿という庚申塔らしい造りで、当時の信仰の一片を感じさせてくれる。

右手にはたぬき像が置かれているが、どこかの家に置かれていたものであろうか。

右手にはたぬき像が置かれているが、どこかの家に置かれていたものであろうか。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

他に境内左手に神楽殿。

立派な大木もあり、戦災に遭いながらも古き当地の姿を偲ぶ。

立派な大木もあり、戦災に遭いながらも古き当地の姿を偲ぶ。

駅近くにありながらも苔むした雰囲気の良い境内。

駅近くにありながらも苔むした雰囲気の良い境内。

御朱印は平日午前中(木曜除く)の授与

御朱印は社務所にて。

現在は兼務社であり神職は常駐していないため氏子の方が滞在している時のみ頂くことができる。

現在は兼務社であり神職は常駐していないため氏子の方が滞在している時のみ頂くことができる。

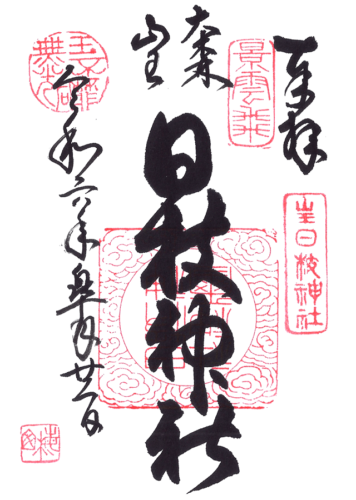

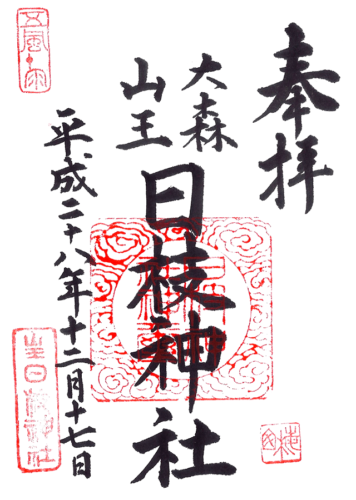

御朱印は右に「大森山王日枝神社」の墨書き。

宮守をしているお婆様が丁寧に対応して下さる。

宮守をしているお婆様が丁寧に対応して下さる。

所感

元は名主の邸内社であったと云う当社。

その名主は年貢に苦しむ農民のために立ち上がり、「新井宿義民六人衆」のうちの1人として斬首されてしまい、お家断絶後に邸内にあった当社を隣の「圓能寺」が管理していたという歴史がある。

そうした歴史があるからこそ、山王地域の人々の当社に対する崇敬は古くからずっと篤かったものと思われ、戦後に再建された際も気持ちの伝わる社殿で再建されたのであろう。

今も「大田区山王」と云う住所で残っている事からも、そうした思いが伝わる。

大森駅近く池上通り沿いに鎮座していて人通りも比較的多いのだが、当社の社頭で頭を下げてから通る人を多く見かける事ができる。

現在は兼務社であり神職の常駐はないものの、氏子の方が掃除やお手伝いをされている姿をよく見かける事ができ、今もこの地の人々にとって大切な神社である。

地域の人々に支えられている神社はいつ参拝してもとてもよいもので、参拝していて嬉しい気持ちになってしまう。

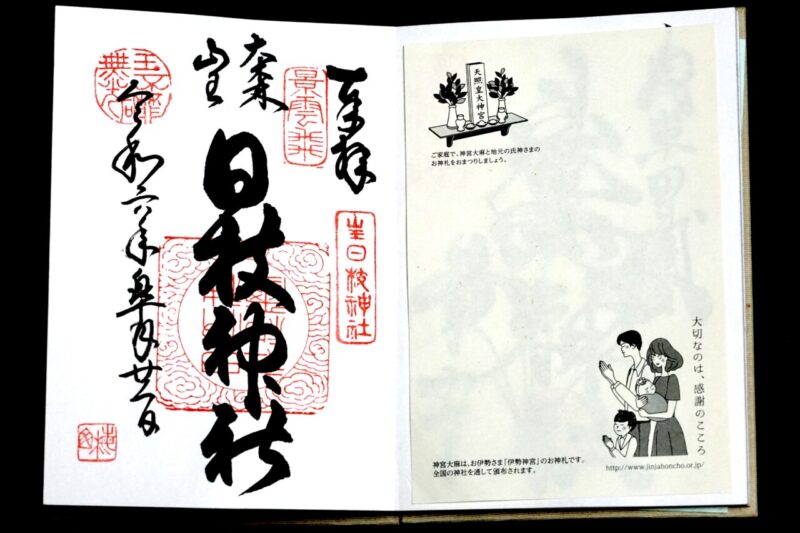

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※御朱印は平日午前中(木曜休み)での対応になる事が多い。(例外あり)

参拝情報

参拝日:2024/05/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/01/15(御朱印拝受)

参拝日:2016/12/17(御朱印拝受)

コメント