目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧新井村鎮守の新井天神

東京都中野区新井に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧新井村の鎮守。

正式名称は「北野神社」で「新井天神」は通称。

合わせて「新井天神北野神社」と称される事も多い。

新井薬師の通称で知られる「梅照院」が旧別当寺で縁が深い。

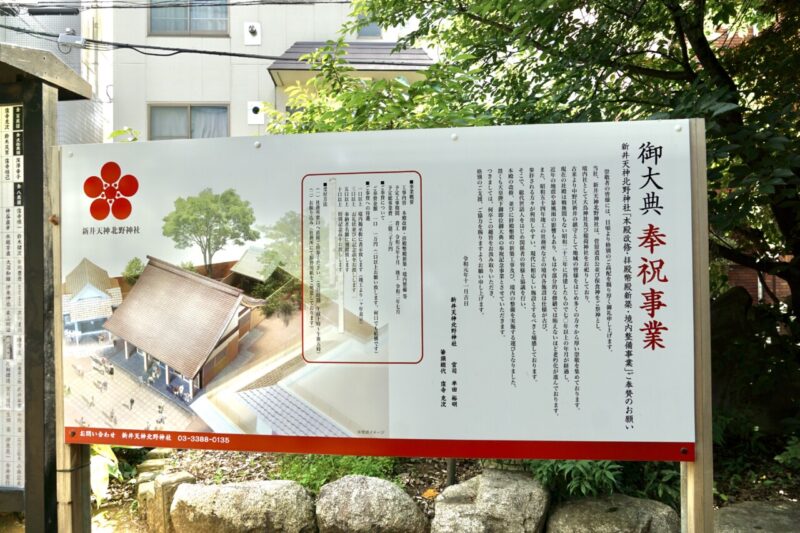

令和の御大典奉祝事業として令和二年(2020)に拝殿幣殿の新築など境内整備が行われた。

神社情報

新井天神北野神社(あらいてんじんきたのじんじゃ)

御祭神:菅原道真公・保食神

社格等:村社

例大祭:9月25日に近い土・日曜

所在地:東京都中野区新井4-14-3

最寄駅:新井薬師前駅・沼袋駅

公式サイト:https://araitenjin.com/

御由緒

新井一円の総鎮守である北野神社は新井天神と称し、文武両道の神とされる菅原道真公、また食物を司る保食神の二柱をお祀りしております。

当神社の創建年代は明らかではありませんが古くは天満宮と称し、天正年間(1573~1592)、新井薬師の開祖である沙門行春が建立したとも、それ以前よりこの地の鎮守社であったとも言われています。

境内には「新井」という地名の由来ともなった井戸が現在も使用されています。(公式サイトより)

歴史考察

新井薬師(梅照院)の開基と共に創建の伝承

社伝によると、創建年代は不詳。

一説によると「梅照院」(新井薬師)を開基した僧・行春が創始したと伝わる。

中野区新井5丁目にある真言宗豊山派寺院。

「新井山梅照薬王寺」と号し「新井薬師」と通称される。

天正十四年(1586)に僧・行春が開基したとされ、江戸時代には「眼病治癒」や「子育薬師」として人気を博した。

この事から当社の創建も「梅照院」と同時期の天正年間(1573年-1592年)と推定される。

当地は新井村と呼び、村の鎮守として崇敬を集めた。

新井村の地名は、当地が開墾され新しく井戸が造られた事が由来。

現在も「梅照院」(新井薬師)に井戸が残る。

江戸時代に当社へ梅を献じる・梅と菅原道真公

天和三年(1683)、「梅照院」の住職が境内に梅を植えた際、当社にも梅を1株献じた。

当時の記録には当社のことを「北野天満宮」と記している。

別当寺の「梅照院」にも梅の文字が見られるように梅との関わりが深い。

「梅照院」には梅にまつわる伝承が残されている。

梅の古木が光り梅の木を調べると薬師如来が現れたと云う。

こうした縁起から梅と結びつきの強い菅原道真公を御祭神とした当社が創建された事が窺える。

当社の社紋も「梅照院」の寺紋も梅紋である。

当社の社紋も「梅照院」の寺紋も梅紋である。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により昌泰四年(901)に大宰府(福岡県太宰府市)へ左遷され、その2年後に現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

新編武蔵風土記稿から見る天満宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(新井村)

天満宮

除地二段二畝十六歩。村の中ほどにあり。本社は一間四方、拝殿二間に三間、南に向ふ。前に木の鳥居をたつ。松の並木ありて物ふりたる社地也。梅照院の持なり。

新井村の「天満宮」と記されているのが当社。

「梅照院の持なり」とあり、「新井薬師」こと「梅照院」が別当寺だった事も記されている。

村の中ほどにあり、中々に立派な社殿を有していたようだ。

当時は松並木の社地で、大変古びた様子の境内であったとされる。

明治以降の歩みと戦後の再建・令和の御大典奉祝事業

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され新井村・上沼袋村・下沼袋村・上鷺宮村・下鷺宮村・江古田村・上高田村の7村が合併して野方村が成立。

当地は野方村新井となり、当社はその鎮守であった。

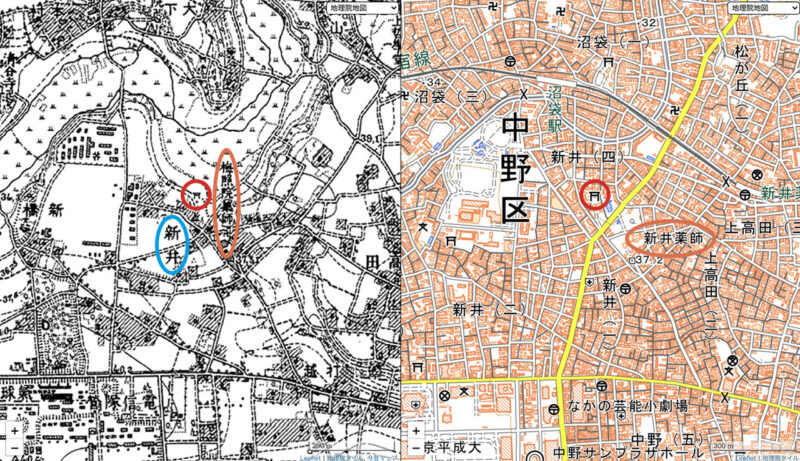

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

橙円が旧別当寺の「梅照院(新井薬師)」で、当時は「梅照院薬師」として記されている。

当地一帯が新井という地名で、この一帯の鎮守を担った。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿が焼失。

昭和二十三年(1948)、社殿が再建される。

その後、令和になるまでこの拝殿などが使用された。

その後、令和になるまでこの拝殿などが使用された。

昭和二十八年(1953)、境内社「大鳥神社」が勧請される。

毎年11月の酉の日に酉の市が開催されている。

令和二年(2020)、令和御大典奉祝事業として拝殿幣殿の新築や本殿の改修が行われる。

7月に竣工式・遷座祭が行われた。

7月に竣工式・遷座祭が行われた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

黒鳥居と珍しい形の手水舎

最寄駅の新井薬師駅もしくは沼袋駅から徒歩5分ほどの距離で中野通り沿いに鎮座。

黒い鳥居が特徴的で社号碑には「北㙒神社」の文字。

黒い鳥居が特徴的で社号碑には「北㙒神社」の文字。

中野通りを挟んだ先には新井薬師公園、その先に新井薬師「梅照院」となる。

中野通りを挟んだ先には新井薬師公園、その先に新井薬師「梅照院」となる。

「新井天神」の扁額、さらに梅の社紋付き。

「新井天神」の扁額、さらに梅の社紋付き。

黒鳥居を潜ると整備された参道。

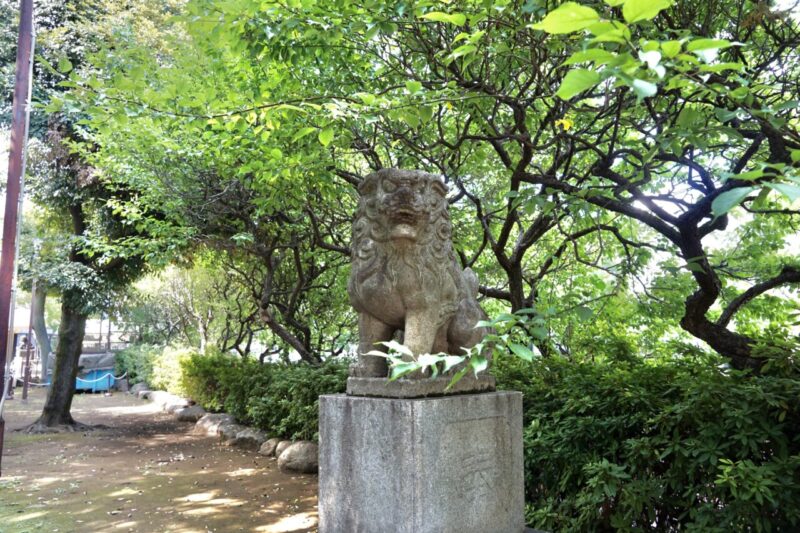

途中に一対の狛犬。

途中に一対の狛犬。

大正十五年(1926)に奉納されたもの。

大正十五年(1926)に奉納されたもの。

少し睨めつけるような表情。

少し睨めつけるような表情。

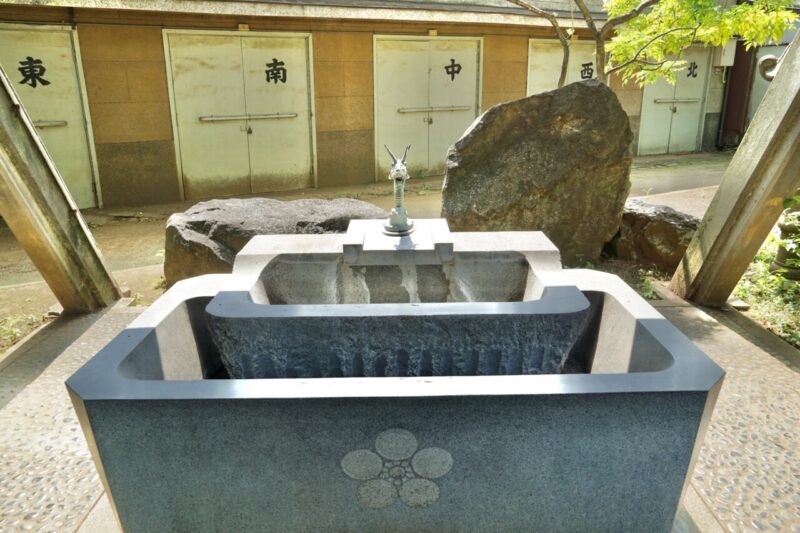

参道の左手に珍しい形をした手水舎。

コンクリート打ちっぱなしの手水舎になっていて珍しい。

コンクリート打ちっぱなしの手水舎になっていて珍しい。

手水石には梅紋で、近づくと龍の吐水口より水が出る形。

手水石には梅紋で、近づくと龍の吐水口より水が出る形。

菅公御神忌千百年祭で奉納された撫で牛

手水舎の隣に神牛像(撫で牛)。

平成十五年(2003)に菅公御神忌千百年祭を記念して奉納。

平成十五年(2003)に菅公御神忌千百年祭を記念して奉納。

「ご自身の悪い所を撫でて下さい」と案内があり、神牛像を撫でていく参拝者が多い。

「ご自身の悪い所を撫でて下さい」と案内があり、神牛像を撫でていく参拝者が多い。

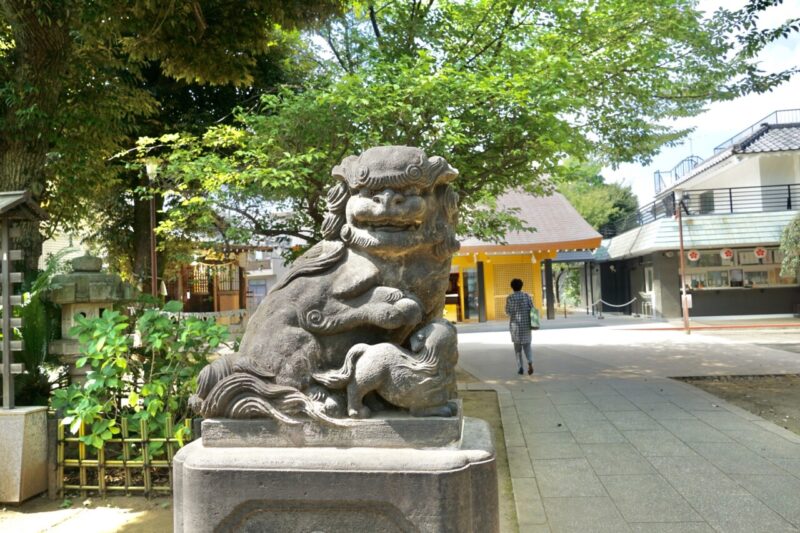

参道の途中にもう1対の狛犬。

昭和二十三年(1948)奉納の狛犬で造形が素晴らしい。

昭和二十三年(1948)奉納の狛犬で造形が素晴らしい。

造形を一見すると江戸後期から明治にかけての狛犬かと思う出来で、奉納年を見てから驚く。

造形を一見すると江戸後期から明治にかけての狛犬かと思う出来で、奉納年を見てから驚く。

戦後に奉納された狛犬でこの造形はとても珍しい。

戦後に奉納された狛犬でこの造形はとても珍しい。

令和御大典奉祝事業で新築された拝殿・改修された本殿

参道を進むと正面に社殿。

令和の御大典奉祝事業として新築された拝殿。

令和の御大典奉祝事業として新築された拝殿。

令和二年(2020)7月に竣工式・遷座祭が行われたばかり。

令和二年(2020)7月に竣工式・遷座祭が行われたばかり。

まだ新しさを感じる美しい拝殿。

まだ新しさを感じる美しい拝殿。

拝殿と幣殿は新築されたが本殿は昭和二十三年(1948)に造営された本殿を改修して現存。

拝殿と幣殿は新築されたが本殿は昭和二十三年(1948)に造営された本殿を改修して現存。

2021年参拝時には境内にも奉祝事業の内容が掲示されていた。

2021年参拝時には境内にも奉祝事業の内容が掲示されていた。

令和の御大典奉祝事業が行われるより前の旧拝殿も記録として残す。

平成二十九年(2017)に撮影時の旧拝殿。

平成二十九年(2017)に撮影時の旧拝殿。 昭和二十三年(1948)に再建されたもの。

昭和二十三年(1948)に再建されたもの。 旧拝殿には多くの千社札が貼られていたが老朽化につき現在の拝殿へと生まれ変わった。

旧拝殿には多くの千社札が貼られていたが老朽化につき現在の拝殿へと生まれ変わった。大鳥神社・11月の酉の日に開催される酉の市

社殿の左手には境内社の大鳥神社。

昭和二十八年(1953)に街の発展を願い「大鳥大社」(大阪府堺市)より勧請。

昭和二十八年(1953)に街の発展を願い「大鳥大社」(大阪府堺市)より勧請。

多くの千社札が貼られた社殿。

多くの千社札が貼られた社殿。

酉の市の提灯も。

酉の市の提灯も。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

一の酉:11月12日(水)

二の酉:11月24日(月)

※三の酉はなし

寶樹稲荷神社などの境内社

その左手に神楽殿。

さらに左手に稲荷神社。

さらに左手に稲荷神社。

中野刑務所内(現・平和の森公園)に祀られていた寶樹稲荷神社だと云う。

中野刑務所内(現・平和の森公園)に祀られていた寶樹稲荷神社だと云う。

市ヶ谷の備中松山藩屋敷に祀られた邸内社であった。

屋敷跡が市ヶ谷囚獄となり、その後囚獄が中野に移された際にも一緒に遷座。

その後、豊多摩刑務所(後の中野刑務所)になった後も祀られていたと云う。

中野刑務所は昭和五十八年(1983)に閉鎖され、稲荷神社は当社に遷された。

中野区指定有形文化財の力石

参道の左手には力石が置かれている。

記念碑などが置かれた一画。

記念碑などが置かれた一画。

13個の力石が並べられ、中野区の指定有形文化財となっている。

13個の力石が並べられ、中野区の指定有形文化財となっている。

村人たちが力比べをし奉納された力石には重さも彫られている。

村人たちが力比べをし奉納された力石には重さも彫られている。

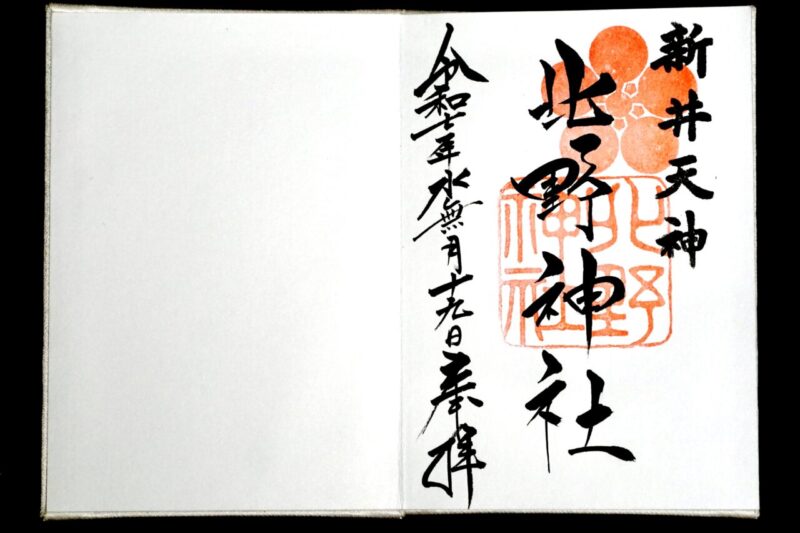

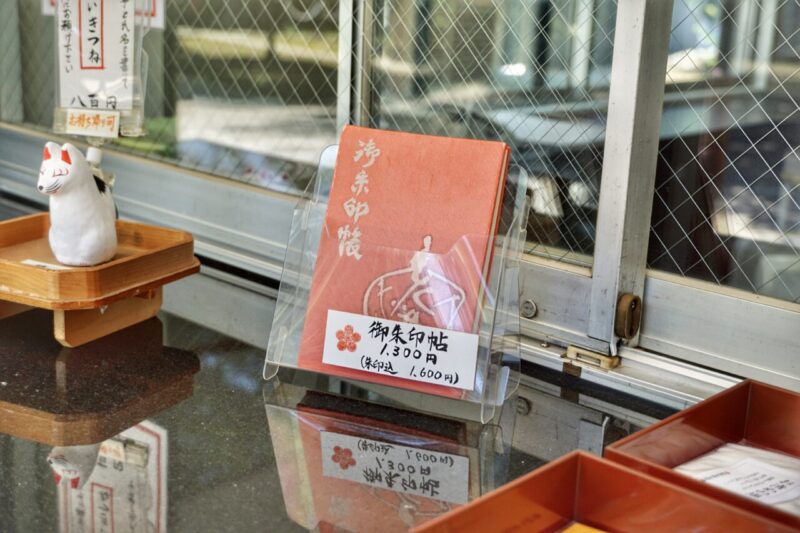

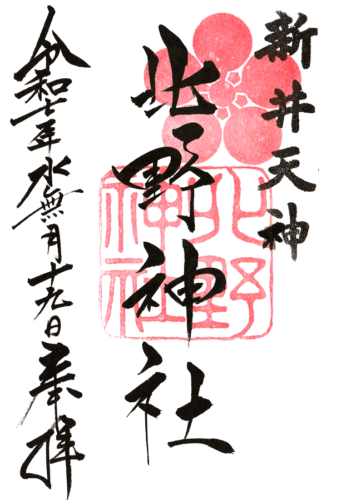

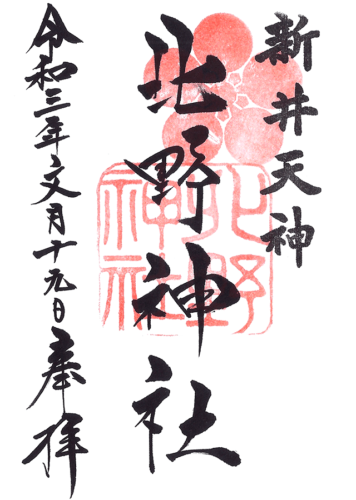

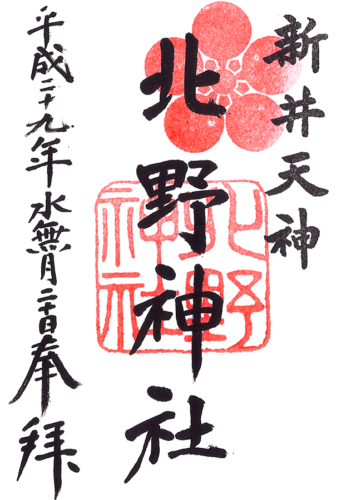

梅紋の御朱印・天神様の御朱印帳

御朱印は「北野神社」の朱印と梅紋。 「新井天神」「北野神社」の文字。

「新井天神」「北野神社」の文字。

東京梅風会による御朱印帳を用意。

東京都の天神様の一部で頒布されている御朱印帳。

東京都の天神様の一部で頒布されている御朱印帳。

所感

新井村の鎮守として崇敬を集めた当社。

都内でも有数の寺院「新井薬師」こと「梅照院」が旧別当寺で共に崇敬を集めていた事が窺える。

「梅照院」の縁起や名称・寺紋にも梅が使われているように、梅とゆかり深い菅原道真公を祀る当社が創建されたと推測する事ができ、古くから当地の鎮守として崇敬されたのであろう。

現在は撫で牛が整備され、梅紋の提灯など天神信仰らしさを感じる事ができる境内。

令和の御大典奉祝事業により拝殿も新しくなり境内整備も行われた。

学問の神として知られる天神様であるが、それ以外の祈願をされる方も多く、地域から大切にされているのが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※境内社「大鳥神社」「稲荷神社」の御朱印も頂ける。

御朱印帳

東京梅風会特製御朱印帳

初穂料:1,300円

社務所にて。

東京梅風会の御朱印帳。

都内の一部の天神様で頒布している御朱印帳。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2025/06/19(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/20(御朱印拝受)

コメント