目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

下丸子鎮守の六所神社

東京都大田区下丸子にある神社。

旧社格は村社で、旧下丸子村の鎮守。

六柱の神をお祀りした事で「六所神社」とされる。

正式名称は「六所神社」であるが、他との区別から「下丸子六所神社」とさせて頂く。

江戸時代の拝殿が改築されつつ現存している他、鳥居や石灯籠なども江戸時代のものが残っている。

神社情報

下丸子六所神社(しもまるころくしょじんじゃ)

御祭神:大己貴命・伊邪那岐命・伊邪那美命・素盞嗚命・大宮比売命・瓊々杵命・布留大神

社格等:村社

例大祭:8月8日(3年ごと8月第1日曜日)

所在地:東京都大田区下丸子4-16-5

最寄駅:下丸子駅・千鳥町駅

公式サイト:─

御由緒

鎌倉時代、四條天皇の御宇の文暦元年(1234)に、荏原左衛門義宗が多摩川下流のこの下丸子の地に、六柱の神々を奉斎したのが当社の創祀であると伝えられている。(境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代に六柱の神をお祀りして創建・大國魂神社との関係

社伝によると、文暦元年(1234)に創建されたと云う。

領主の荏原左衛門義宗が多摩川の下流に六柱の神を祀ったのが始まりと伝えられている。

鎌倉時代の地頭。

源義家(八幡太郎)の末裔とも伝わる武蔵国荏原郡の領主。

中延に居館を構え、氏神である八幡神への篤い信仰があったとされる。

六柱の神は大己貴命・伊邪那岐命・素盞嗚命・大宮比売命・瓊々杵命・布留大神。

これは府中にある武蔵国総社「大國魂神社(六所宮)」の古い御祭神と一致する。

現在の「大國魂神社」の御祭神は、武蔵国の一之宮から六之宮をお祀りしている。

これは明治に入ってからの事で、南北朝時代の『神道集』に記載される「武州六大明神」を基にして御祭神をお祀りするようになった経緯がある。

しかし、江戸時代の史料を見ると「素盞嗚命・大己貴尊・布留太神、共に一殿、是を中殿とす、瓊瓊杵尊・伊弉册尊・大宮女命共に一殿、是を西殿とす、外に瀬織津比咩・天下春命・稲倉魂太神共に一殿、是を東殿とす、三殿合せて一社とす」との記述がある。

中殿と西殿にお祀りされている御祭神が、当社の六柱と一致している事が分かる。

※東殿に記述されているのは武蔵国一之宮「小野神社」の御祭神。

この事から、御由緒には記載されていないものの、当社は武蔵国総社「大國魂神社」から勧請されたと推測できる。

下丸子村の鎮守・丸子の地名由来

当社は下丸子村の鎮守とされ崇敬を集めた。

古代の部(べ/仕事分掌の体制)の一種であった「丸子部(まるこべ)」が住んでいた事に由来する説が有力。

「丸子部」は渡河に関する仕事を行っていたと推測されている。

ちなみに下丸子は東京都大田区にあるが、上丸子と中丸子は神奈川県川崎市中原区に存在。

元々はこの3地域が1つの村であったが、多摩川の流路が変わった事で分断されたと見られている。

江戸時代の史料から見る六所明神社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下丸子村)

六所明神社

除地四畝二十歩。村の中央にあり此地の鎮守なり。社三間半四方。前に石の鳥居あり。柱間九尺許。村内蓮光院持。

末社。天神社。稲荷社。此二祠本社の傍にあり。三峰社。本社の後にあり。

「此地の鎮守なり」とあるように下丸子村の鎮守だった事が記されている。

現在もすぐ近くにある「蓮光院」が別当寺であった。

当時の下丸子村は一面が田畑の純農村であり、多摩川の水害に幾度も被災していた地でもあった。

そんな下丸子村の鎮守として村民から崇敬を集めたのは想像に難くない。

武蔵国総社「大國魂神社」の御祭神をお祀りする事で、土地の開拓と農業の繁栄を願ったのであろう。

嘉永五年(1852)、社殿を造営。

この時の拝殿が改築されつつ現存。

この時の拝殿が改築されつつ現存。

明治以降と戦後の歩み

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され矢口村・古市場村・下丸子村・道塚村・蓮沼村・今泉村・原村・小林村・安方村や近隣の飛地が合併して、矢口村が成立。

当社は矢口村下丸子の鎮守とされた。

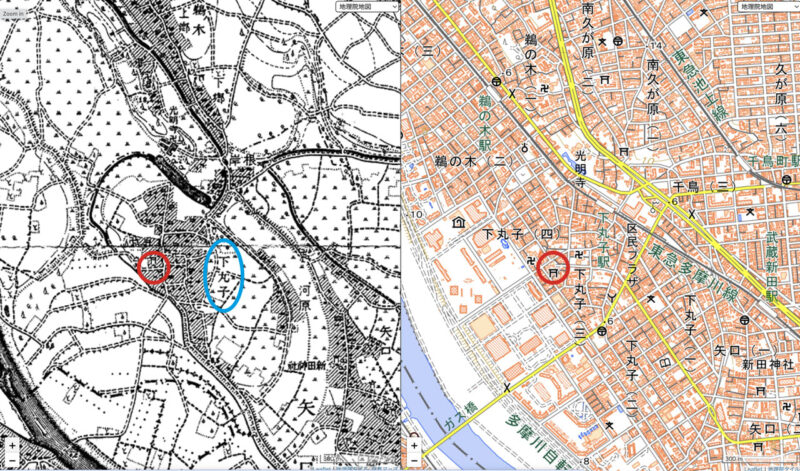

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「下丸子」と云う地名も記載されていて当社は一帯の鎮守であった。

まだ下丸子駅などの駅がなかった事も窺える。

大正十三年(1924)、目蒲線(現・多摩川線)下丸子駅が開業。

昭和十三年(1938)、本殿を造営、拝殿を改築。

これらが戦災を免れて現存。

これらが戦災を免れて現存。

平成二十六年(2014)、社殿を改修。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

下丸子の住宅街に鎮座

下丸子駅からは徒歩数分、下丸子の住宅街に鎮座。

正に地域の鎮守といった佇まいとなっている。

正に地域の鎮守といった佇まいとなっている。

昭和四十三年(1968)建立の社号碑には「六所神社」の文字。

一方で左手にも古い社号碑。

一方で左手にも古い社号碑。

こちらには「村社六所神社」とあり、下丸子村の村社だった事を伝える。

こちらには「村社六所神社」とあり、下丸子村の村社だった事を伝える。

江戸時代の鳥居・石灯籠

参道を進むと明治三十四年(1901)建立の一之鳥居。

この日はこどもの日が近いと云う事で鯉のぼりの姿も。

この日はこどもの日が近いと云う事で鯉のぼりの姿も。

地域の鎮守として大切にされているのが伝わる。

地域の鎮守として大切にされているのが伝わる。

その先に二之鳥居。

この二之鳥居が文化元年(1804)奉納と古い。

この二之鳥居が文化元年(1804)奉納と古い。

「文化元年甲子十一月再建立」の銘。

「文化元年甲子十一月再建立」の銘。

その先に一対の石灯籠。

年季が入りながらも比較的状態の良い石灯籠。

年季が入りながらも比較的状態の良い石灯籠。

弘化四年(1847)奉納とこちらも江戸時代のもの。

弘化四年(1847)奉納とこちらも江戸時代のもの。

2本の銀杏が見守る参道

その先には2本の銀杏。

現在では当社のシンボルにもなっている銀杏。

現在では当社のシンボルにもなっている銀杏。

高くそびえ立つその姿は立派。

高くそびえ立つその姿は立派。

黄葉の季節になると美しい境内になると云う。

黄葉の季節になると美しい境内になると云う。

この銀杏の間に注連縄・紙垂がかけられていて、まるで注連柱のような存在感がとても良い。

この銀杏の間に注連縄・紙垂がかけられていて、まるで注連柱のような存在感がとても良い。

彫刻も美しい戦火を免れた木造社殿

社殿は戦火を免れたものが現存。

拝殿は江戸後期の嘉永五年(1852)に造られたものが昭和十三年(1938)に改修されつつ現存。

拝殿は江戸後期の嘉永五年(1852)に造られたものが昭和十三年(1938)に改修されつつ現存。

つつじと拝殿。

つつじと拝殿。

拝殿には中々に見事な彫刻が残されていて、特に木鼻の貘と獅子は素晴らしい。

拝殿には中々に見事な彫刻が残されていて、特に木鼻の貘と獅子は素晴らしい。

向拝には龍などの彫刻。

向拝には龍などの彫刻。

本殿は昭和十三年(1938)に造営。

平成二十六年(2014)にも社殿を改修を行っており社殿維持への努力が見える。

平成二十六年(2014)にも社殿を改修を行っており社殿維持への努力が見える。

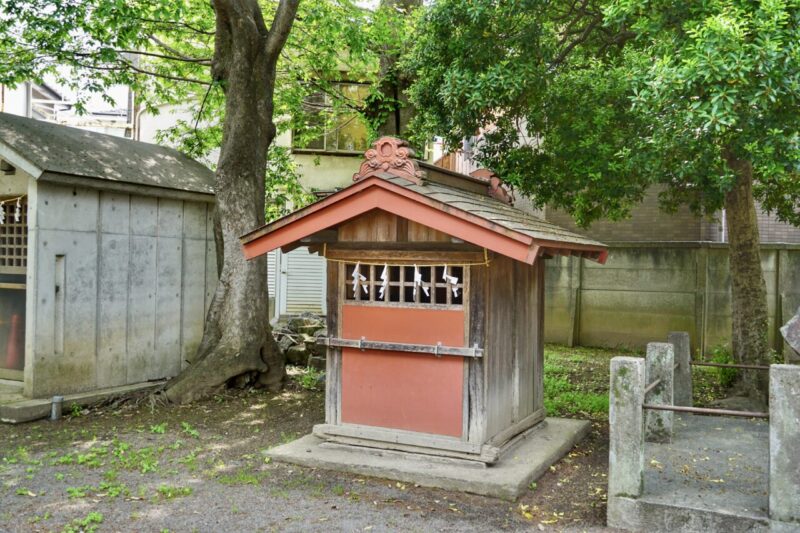

稲荷社や三峰社の境内社

境内社は社殿の右手と左手に複数ある。

左手の赤い社殿が三峰社。

左手の赤い社殿が三峰社。

右手には多くの稲荷社が合祀された相殿。

右手には多くの稲荷社が合祀された相殿。

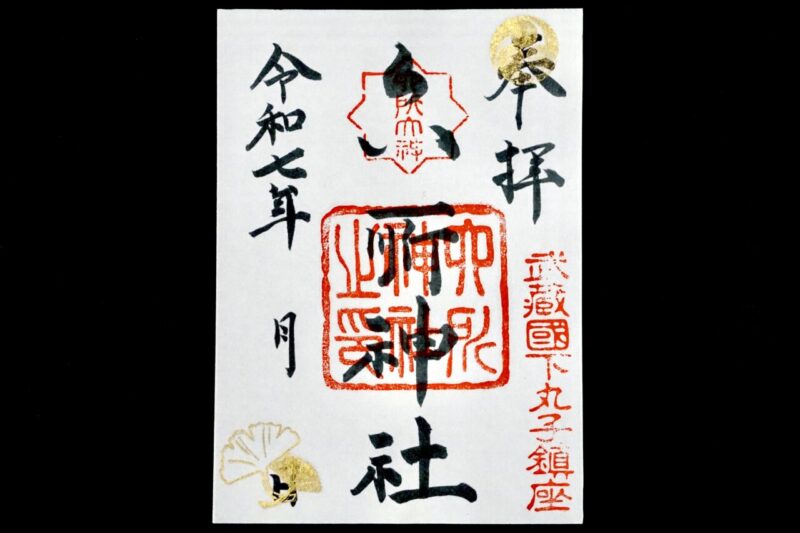

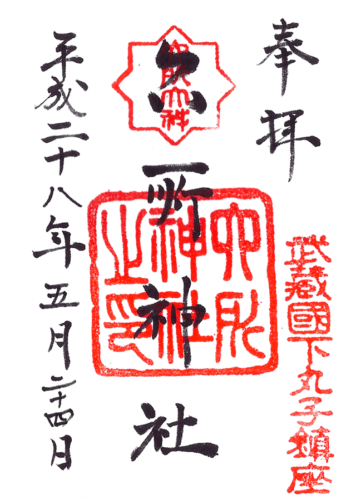

銀杏のスタンプが押された御朱印

御朱印は社務所にて。

御朱印は書き置きでの授与となっている。

御朱印は書き置きでの授与となっている。

御朱印は「六所神社之印」の朱印、上には「六所大神」の朱印。

現在は三つ巴紋と銀杏の金スタンプが押印されるようになっている。

現在は三つ巴紋と銀杏の金スタンプが押印されるようになっている。

所感

下丸子の鎮守として崇敬を集めた当社。

境内は綺麗に整備されていて、江戸時代の石造物なども残り下丸子の歴史を伝える。

六柱を祀った「六所神社」という名は全国的に総社と関わりのある神社が多く、当社も御由緒には書いていないものの武蔵国総社「大國魂神社」からの勧請だろうと推測ができる。

下丸子という多摩川沿いの土地においてこうした神をお祀りし鎮守にした事は、多摩川の水害も多い農村であった当地の人々の思いが込められているように感じる。

正に地域の鎮守といった雰囲気のある良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印は書き置きのみ。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/04/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/05/24(御朱印拝受)

Google Maps

コメント