目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

乃木大将夫妻を祀る神社

東京都港区赤坂に鎮座する神社。

旧社格は府社で、現在は神社本庁の別表神社。

御祭神は乃木希典大将と乃木静子夫人の二柱。

明治天皇大葬の日に乃木夫妻が自刃・殉死した邸宅の隣地に鎮座。

明治天皇を祀る「明治神宮」の創建後、大正十二年(1923)に創建された。

現在の「乃木坂」は、乃木大将御夫妻の葬儀後にかつて「幽霊坂」と呼ばれていた坂が改名されたもので、乃木大将御夫妻や当社は乃木坂の由来として知られる。

神社情報

乃木神社(のぎじんじゃ)

御祭神:乃木希典命・乃木静子命

社格等:府社・別表神社

例大祭:9月13日

所在地:東京都港区赤坂8-11-27

最寄駅:乃木坂駅・六本木駅・青山一丁目駅

公式サイト:https://www.nogijinja.or.jp/

御由緒

大正元年九月十三日、明治天皇の崩御に際し乃木大将御夫妻は御殉死された。旧邸を保存し御夫妻の御霊を祀り、国民の崇敬の祠となることを期して、崇敬団体「中央乃木會」が発足。明治神宮御鎮座の後、大正十二年十一月、乃木神社が鎮座する。昭和二十年の空襲で社殿以下の建物は焼失するも、昭和三十七年九月全国の崇敬者の熱意により社殿が復興。令和五年には御鎮座百年を迎える。

乃木希典命は、日清・日露戦役で武勲をあげ、晩年には明治天皇の思召しにより学習院長を拝命し、皇孫殿下の御訓育にあたられるなど、教育者としての御事績も残しておられる。

その夫人・静子命は、内助の功をもって尽くし、共に生涯を添い遂げた二柱の御姿は、夫婦和合の鏡として広く篤信の念を集める。(頒布の用紙より)

歴史考察

日露戦争にて世界的称賛を受けた乃木大将

当社は大正十二年(1923)に創建。

乃木希典大将と乃木静子夫人の二柱を祀り創建された。

「乃木大将」「乃木将軍」として知られる陸軍軍人。

嘉永二年(1849)に長州藩の支藩である長府藩の藩士・乃木希次の三男として、江戸の長府藩上屋敷(現・港区六本木)に生まれる。(「櫻田神社」でお宮参りをしている)

日露戦争における旅順攻囲戦の指揮や、水師営の会見をはじめとする多々の徳行・高潔な振舞いにより国際的にも名が知れた他、学習院長に任じられ迪宮裕仁親王(昭和天皇)の教育係も務めた。

明治天皇の後を慕って殉死したことでも知られる。

明治三十七年(1904)、日露戦争の旅順攻囲戦でロシアの永久要塞といわれた旅順要塞を攻略。

その実績から日本海軍の東郷平八郎と共に「陸の乃木 海の東郷」と称され讃えられた。

乃木夫妻はこの日露戦争で2人の息子を戦死で失っている。

長男が戦死した一報を受けた乃木は「よく戦死してくれた。これで世間に申し訳が立つ」と述べた程で、2人の息子を亡くした乃木に日本国民は大変同情したと云う。

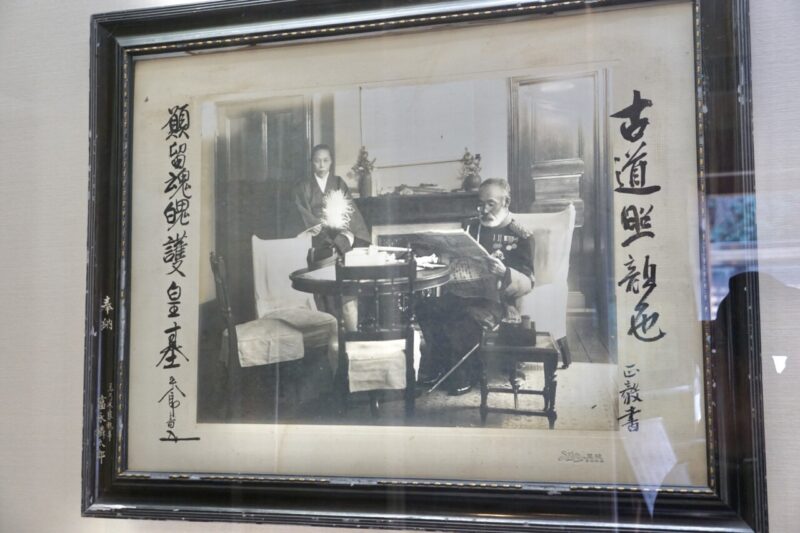

明治三十八年(1905)、旅順要塞を陥落させた乃木は、ロシアの要塞司令官ステッセリと会見。

この会見は水師営(中国の遼寧省大連市旅順)において行われたので「水師営の会見」と呼ばれる。

会見に先立ち、明治天皇より敵国の要塞司令官ステッセリが祖国のため力を尽くした事を讃え、武人としての名誉を確保するよう命じられる。

これを受けて、乃木はステッセリやロシア兵に対し極めて紳士的に接した。

通常は降伏する側には帯剣することは許されないが、乃木はステッセリに帯剣を許し、酒を酌み交わして打ち解けた。

更に従軍記者たちの再三の要求にも関わらず「敵将に失礼ではないか。後々まで恥を残すような写真を撮らせる事は日本の武士道が許さぬ」と会見写真は一枚しか撮影させずに名誉を重んじた。

唯一の会見写真が上のもので、中央2人が乃木大将とステッセリ将軍。

唯一の会見写真が上のもので、中央2人が乃木大将とステッセリ将軍。乃木が指揮した旅順攻囲戦は、日露戦争における最激戦であったため、乃木は日露戦争を代表する将軍として世界的に評価を受けた。

更に水師営の会見における敵兵に対する寛大な処置も世界的な称賛を受けた。

明治天皇の勅命で学習院長就任・昭和天皇の教育係

明治四十年(1907)、明治天皇による勅命で乃木は学習院長に就任。

明治天皇の皇孫(後の昭和天皇)が学習院に入学する事から、養育係を乃木に託すべく乃木を学習院長に直々に指名したとされ、自身の子供を亡くした分、生徒らを自分の子供だと思って育てるようにと院長への就任を命じたと云われている。

乃木の学習院長就任にあたり、明治天皇は以下の和歌を詠んでいる。

いさをある人ををしえの親にして おほし立てなむ大和なでしこ

勲功(いさを)のある人物を教育(をしえ)の長として、皇国の子供たち(やまとなでしこ)を養い育てよう(おほしたてなむ)

学習院長になってからは「乃木式教育」と云われ生活の細部に渡って指導に努めた。

乃木は「質素と謹厳」の代名詞とも呼ばれ、人格は多くの生徒から尊敬を集め学習院の生徒たちは「うちのおやじ」と言い合い敬愛したと云う。

明治四十一年(1908)、迪宮裕仁親王(後の昭和天皇)が学習院に入学。

乃木は教育係として多大な影響を与え、質実剛健の教えは深い感銘を与えた。

明治天皇の崩御・明治天皇を慕い殉死

明治四十五年(1912)7月30日、明治天皇が崩御。

大正元年(1912年)9月13日、明治天皇の大葬が行われる。

同日、午後8時頃、乃木は妻の静子と共に自刃して亡くなった。

いくつかの遺書、辞世を残しており、明治天皇の後を追い殉死したと見られている。

乃木の訃報が報道されると、多くの日本国民が悲しんだと云う。

迪宮裕仁親王(後の昭和天皇)は、乃木が自刃したことを聞くと、涙を浮かべ「ああ、残念なことである」と述べて大きくため息をついたとされる。

乃木の訃報は、日本国内にとどまらず、各国の新聞においても多数報道された。

大正元年(1912)9月18日、乃木夫妻の葬儀が行われた。

葬儀には十数万の国民が自発的に参列し、その様子から「国民葬」「世界葬」とも表現された。

明治神宮の創建後に乃木神社が創建

大正二年(1913)、当時の東京市長だった阪谷芳郎が中心となって、乃木希典を敬慕する人々による「中央乃木會」を設立。

乃木邸内の小社に乃木夫妻の御霊をお祀りした。

大正八年(1919)、「乃木神社」創建の許可が下りる。

大正九年(1920)、明治天皇を祀る「明治神宮」が創建。

大正十二年(1923)、鎮座祭が行われ当社が創建。

大正十三年(1924)、府社に列した。

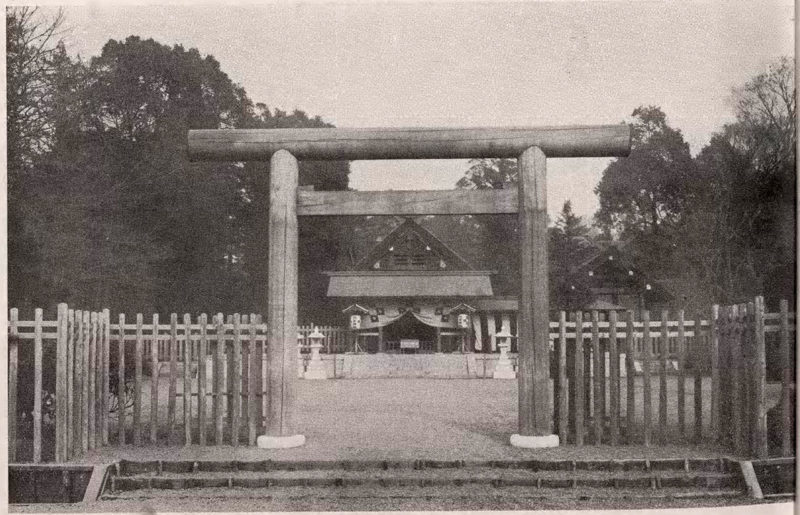

戦前の当社の様子を窺う事できる。

立派な木製鳥居に社殿が設けられていた事が窺える。

東京大空襲で焼失・戦後の再建・御鎮座百年奉祝記念事業

昭和二十年(1945)、東京大空襲の戦火を被る。

社殿など境内を悉く焼失。

昭和三十七年(1962)、社殿が再建され復興を果たした。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

昭和五十八年(1983)、コンクリート造の宝物殿を建立。

その後も境内整備が進む。

その後も境内整備が進む。

大正十二年(1923)に当社が創建時の社殿設計は「日光東照宮」の修復や「明治神宮」の造営に関わった、大江新太郎が手掛けたもの。(東京大空襲で焼失)

昭和三十七年(1962)に再建時の社殿設計は、大江新太郎の息子・大江宏が手がけたもの。

昭和五十八年(1983)に造営された宝物殿設計は、宏の長男・大江新と三男・大江昭が手がけたもの。

このように当社の建築は大江親子3代に渡る建築家の作品の結晶と云える。

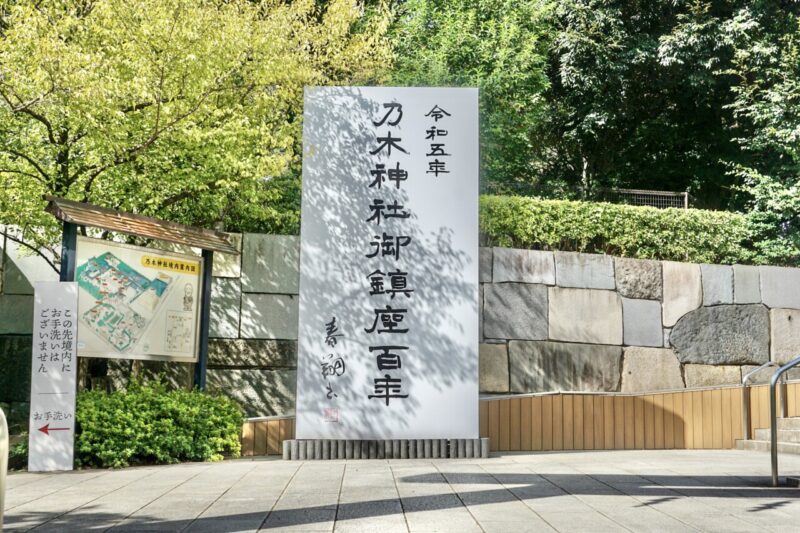

令和元年(2019)、「御鎮座百年奉祝記念事業」として境内整備が行われた。

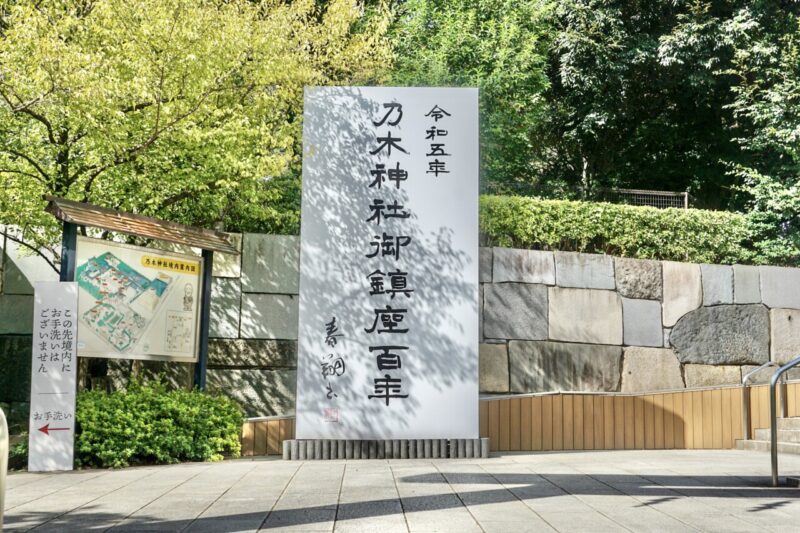

令和五年(2023)、御鎮座百年を迎えた。

令和五年(2023)、御鎮座百年を迎えた。

境内案内

乃木坂駅の真横に鎮座・乃木坂の地名由来

最寄駅の乃木坂駅すぐに鎮座。

1番出口のすぐ真横が当社となっている。

1番出口のすぐ真横が当社となっている。

大正元年(1912)、乃木の殉死を悼み、赤坂区議会が坂の改名を議決。

かつて「幽霊坂」と呼ばれていた坂の名を「乃木坂」とした。

更にその周辺の地域も乃木坂と呼ぶようになり、昭和四十七年(1972)に開業した営団地下鉄(現・東京メトロ)千代田線の駅が乃木坂駅とされた事で、地域名として一般化した。

更にその周辺の地域も乃木坂と呼ぶようになり、昭和四十七年(1972)に開業した営団地下鉄(現・東京メトロ)千代田線の駅が乃木坂駅とされた事で、地域名として一般化した。乃木坂という住所表記上の地名は存在していないが、この周辺は乃木坂と呼ばれる事が多く、乃木坂の名前を冠した施設や建物などが多く見られる。

通りに面して立派な一之鳥居。

日の丸の掲揚がよく映える。

日の丸の掲揚がよく映える。

鳥居の右手には大きな枝垂桜。

鳥居の右手には大きな枝垂桜。

撮影は11月のものだが、桜の季節になると美しく社頭を彩る。

撮影は11月のものだが、桜の季節になると美しく社頭を彩る。

鳥居の前に一対の狛犬。 昭和三年(1928)に奉納されたもの。

昭和三年(1928)に奉納されたもの。

筋肉質な体躯が特徴的で、奉納者は瓦せんべい元祖として有名な亀井堂総本店(神戸市)の創業者・松井佐助。

筋肉質な体躯が特徴的で、奉納者は瓦せんべい元祖として有名な亀井堂総本店(神戸市)の創業者・松井佐助。

また御鎮座百年奉祝記念事業の一環で鳥居横にスロープが整備。

参拝者を気遣った整備が行われている。

参拝者を気遣った整備が行われている。

奉祝記念事業で移設された手水舎と二之鳥居

一之鳥居を潜ると参道が右斜に伸びる。

石段を上ってすぐ右手に手水舎。

石段を上ってすぐ右手に手水舎。

手水舎は令和元年(2019)に移設。

以前は社殿の手前左手に設けられていたが御鎮座百年奉祝事業で移設。

以前は社殿の手前左手に設けられていたが御鎮座百年奉祝事業で移設。

水盤は以前のものをそのまま再利用している。

水盤は以前のものをそのまま再利用している。

二之鳥居も御鎮座百年奉祝事業によって移設・造営されたもの。

かつては社殿の正面に二之鳥居が設けられていたが配置変更。

かつては社殿の正面に二之鳥居が設けられていたが配置変更。

手水舎と同様に令和元年(2019)に移された。

手水舎と同様に令和元年(2019)に移された。

戦後に再建された美しい社殿・夫婦和合の御神徳

参道の正面に社殿。

かつて二之鳥居があった場所はとても開放的な空間に。

かつて二之鳥居があった場所はとても開放的な空間に。

創建時の社殿は東京大空襲によって焼失。

創建時の社殿は東京大空襲によって焼失。

昭和三十七年(1962)に現在の社殿が再建された。

昭和三十七年(1962)に現在の社殿が再建された。

実に立派で美しい拝殿。

実に立派で美しい拝殿。

神々しくもあり参拝する度に気持ちが穏やかになる。

神々しくもあり参拝する度に気持ちが穏やかになる。

横から見た幣殿の様子で、拝殿・幣殿・本殿と立派な造り。

横から見た幣殿の様子で、拝殿・幣殿・本殿と立派な造り。

明治天皇の大喪の日に殉死した乃木夫妻。

静子夫人は内助の功をもって乃木大将に尽くし、共に生涯を添い遂げた姿は、夫婦和合の鏡として信仰を集めている。

神前結婚式も人気を博している。

拝殿前に一対の狛犬。 二之鳥居が移設される前は二之鳥居の横に置かれていた狛犬で、二之鳥居移設にあたって拝殿前に移された。

二之鳥居が移設される前は二之鳥居の横に置かれていた狛犬で、二之鳥居移設にあたって拝殿前に移された。

昭和二年(1927)に奉納されたもので、角張った雰囲気がかなりユニーク。

昭和二年(1927)に奉納されたもので、角張った雰囲気がかなりユニーク。

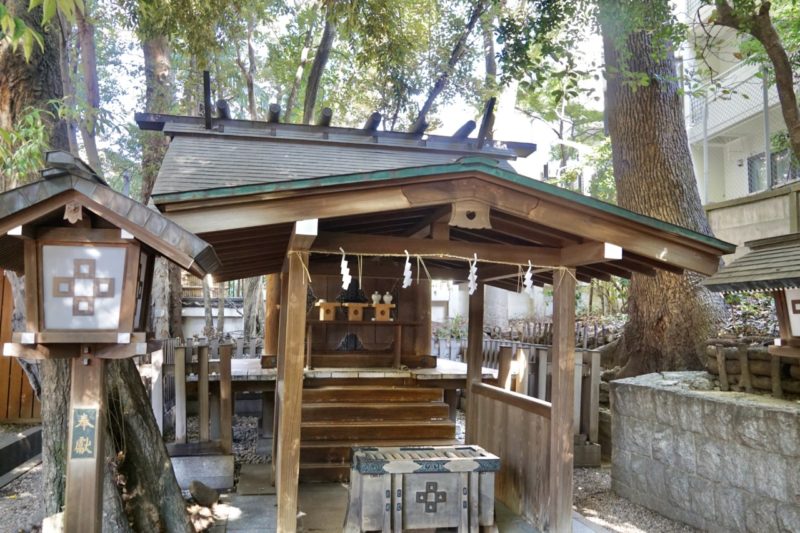

松下村塾の創立者を祀る正松神社

社殿の右手に境内社・正松神社。

さざれ石が置かれた先に正松神社への参道。

さざれ石が置かれた先に正松神社への参道。

奥に鳥居と社殿。

奥に鳥居と社殿。

昭和三十八年(1963)に建立された境内社。

昭和三十八年(1963)に建立された境内社。

乃木が師事した玉木文之進と、その甥の吉田松陰を祀る。

乃木が師事した玉木文之進と、その甥の吉田松陰を祀る。

幕末の長州藩士で教育者・山鹿流の兵学者。

「松下村塾」の創立者として知られ、吉田松陰の叔父に当たる。

吉田松陰が私塾に松下村塾の名を引き継ぎ、この松下村塾が、明治維新で重要な働きをする多くの若者に思想的影響を与えた。

乃木は玉木文之進に師事した。

乃木夫妻が篤く信仰した王子稲荷神社

参道の左手に境内社の赤坂王子稲荷神社。

この一画も御鎮座百年奉祝記念事業で再整備。

この一画も御鎮座百年奉祝記念事業で再整備。

多くの奉納鳥居が立ち並ぶ一画。

多くの奉納鳥居が立ち並ぶ一画。

乃木夫妻が月詣りする程、篤く崇敬した「王子稲荷神社」から勧請された境内社。

乃木夫妻が月詣りする程、篤く崇敬した「王子稲荷神社」から勧請された境内社。

昭和三十七年(1962)に「王子稲荷神社」から勧請され創建。

昭和三十七年(1962)に「王子稲荷神社」から勧請され創建。

地名と取り「赤坂王子稲荷神社」と呼ばれる。

地名と取り「赤坂王子稲荷神社」と呼ばれる。

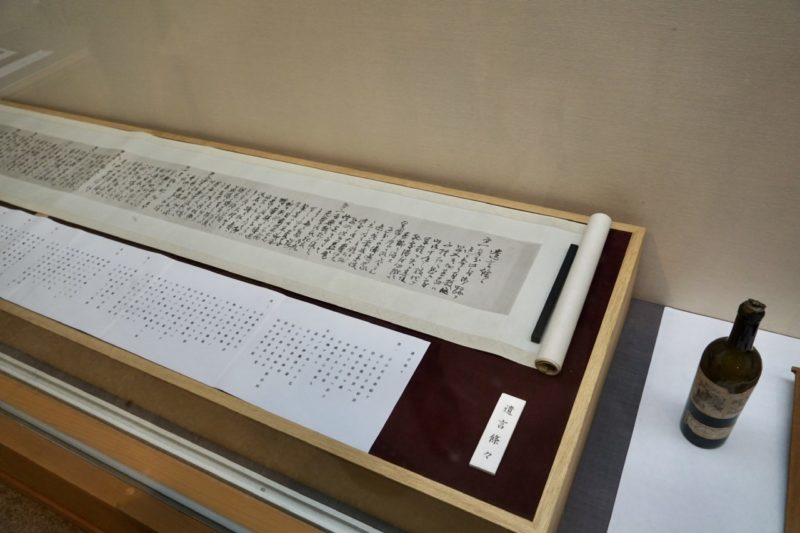

殉死の刀や遺言なども展示された宝物殿

参道の右手に宝物殿。

昭和五十八年(1983)に造営された建物で、宝物殿の入場は無料。

昭和五十八年(1983)に造営された建物で、宝物殿の入場は無料。

宝物殿には乃木夫婦ゆかりの品が数多く展示。

宝物殿には乃木夫婦ゆかりの品が数多く展示。

御祭神である乃木大将の像。

御祭神である乃木大将の像。

遺言の他、殉死の際に使用された刀。

遺言の他、殉死の際に使用された刀。

勲章や写真など数多くの展示がされているので、ぜひ宝物殿の中にも入ってみて欲しい。

勲章や写真など数多くの展示がされているので、ぜひ宝物殿の中にも入ってみて欲しい。

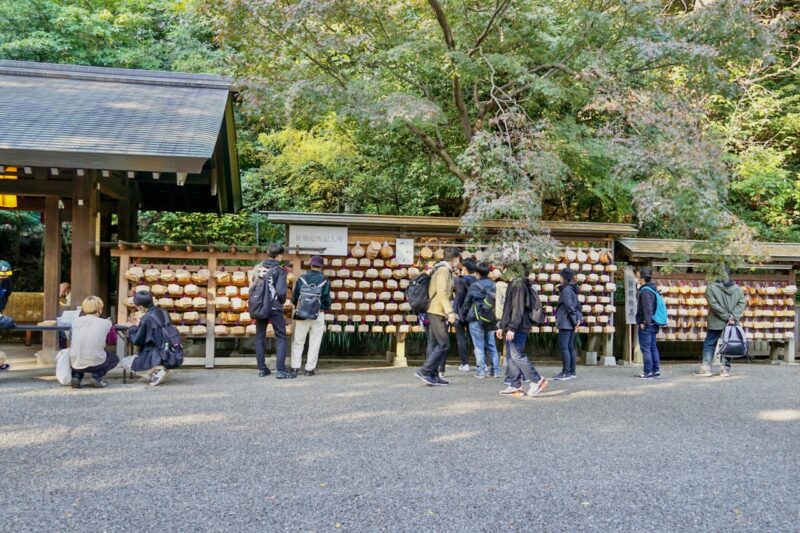

乃木坂46ファンの聖地にも

最近はアイドルグループ「乃木坂46」によって「乃木坂」を含めた地名の知名度も上がっている。

近年はこれらの事から乃木坂46ファンの間で、当社が聖地として巡拝することも多い。

この日は東京ドームでツアーがあった当日だったため多くのファンが絵馬に願い事を掛けてからライブへ向かっていた。

この日は東京ドームでツアーがあった当日だったため多くのファンが絵馬に願い事を掛けてからライブへ向かっていた。

毎年成人になるメンバーは当社で成人式も行う。

そうしたメンバー達による歴代の絵馬も。

そうしたメンバー達による歴代の絵馬も。

聖地としてファン達で賑わう。

聖地としてファン達で賑わう。

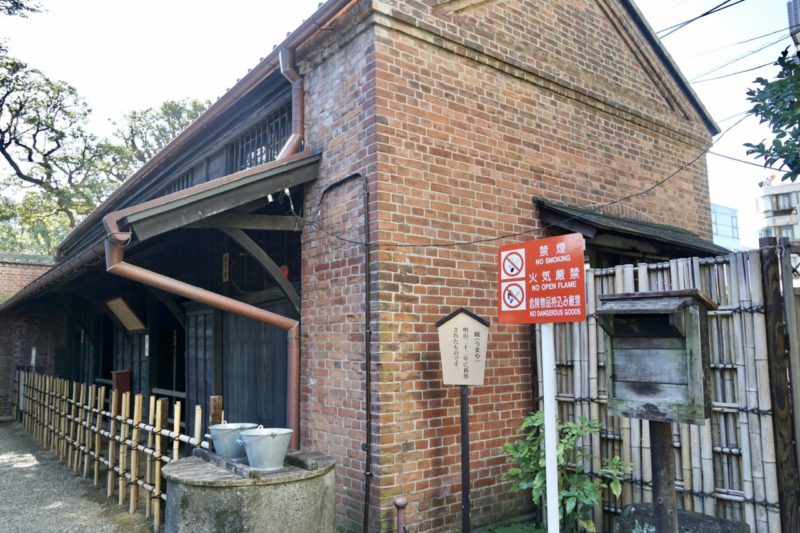

隣には乃木夫妻が自刃した旧乃木邸

当社に隣接するように旧乃木邸が保存されている。

当社の参道にあるのが裏門で、開放時間内であれば向かう事ができる。

当社の参道にあるのが裏門で、開放時間内であれば向かう事ができる。

西側の外苑東通り沿いが表門。

乃木夫婦の自宅が大切に保管されている。

乃木夫婦の自宅が大切に保管されている。

乃木夫妻が暮らした乃木邸。

今も大切に保存されている。

今も大切に保存されている。

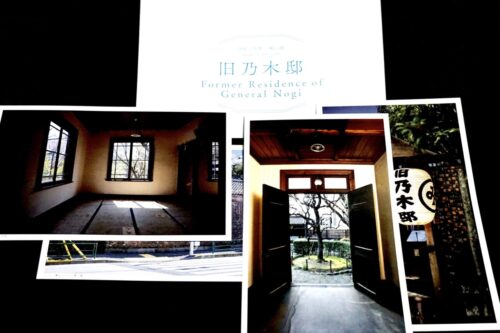

中に入ることはできないが外から乃木邸を窺える。

中に入ることはできないが外から乃木邸を窺える。

窓沿いに見る事ができるようになっているのが有り難い。

窓沿いに見る事ができるようになっているのが有り難い。

乃木大将が殉死した部屋も外から窓越しに見る事ができる。

乃木大将が殉死した部屋も外から窓越しに見る事ができる。

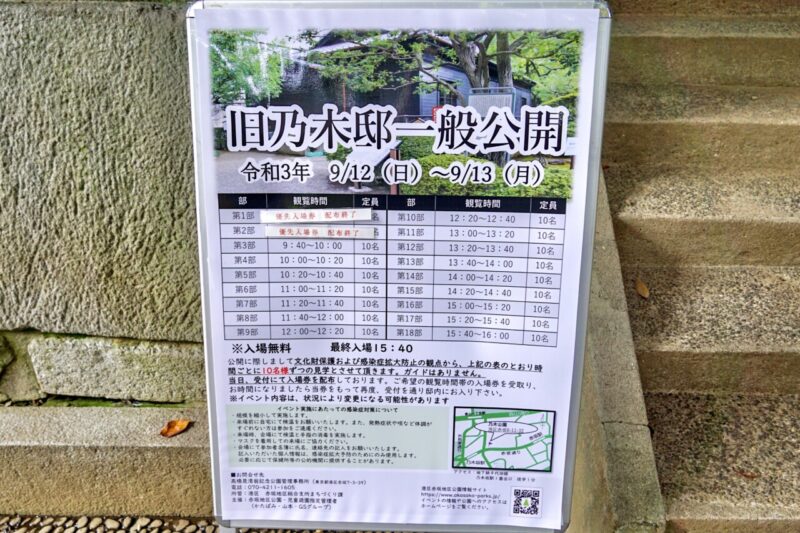

当社の例祭(乃木夫妻の命日)に合わせて旧乃木邸は一般公開される。

普段は外から見る事しかできない旧乃木邸の邸内に入れる貴重な体験。

普段は外から見る事しかできない旧乃木邸の邸内に入れる貴重な体験。 邸内は撮影禁止だが写真の居間、殉死の室など内部から見る事ができ、当時の暮らしも伝わる。

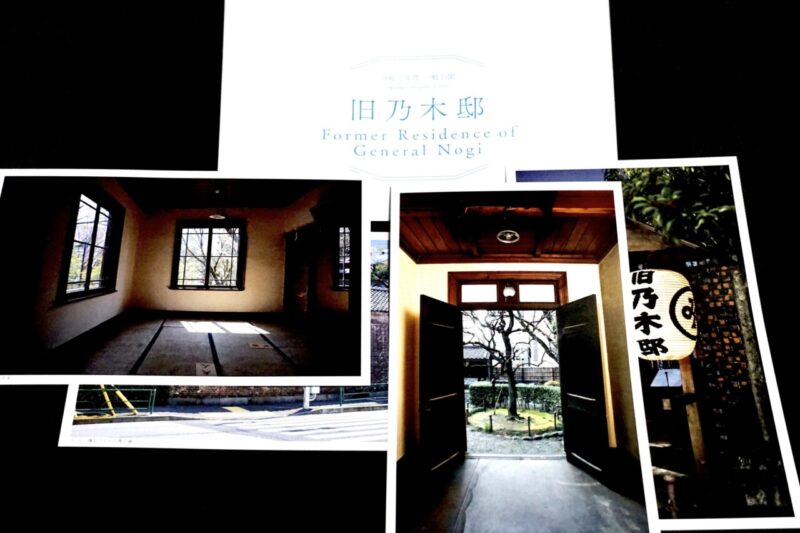

邸内は撮影禁止だが写真の居間、殉死の室など内部から見る事ができ、当時の暮らしも伝わる。 2021年に参加した際は旧乃木邸の写真(裏面に説明付き)も下さり有り難い。

2021年に参加した際は旧乃木邸の写真(裏面に説明付き)も下さり有り難い。午年にも注目・煉瓦造の厩(うまや)など

当時の馬小屋・厩(うまや)。

明治二十二年(1889)に建てられたものが現存。

明治二十二年(1889)に建てられたものが現存。

乃木大将は馬を大変愛した事でも知られる。

愛馬には壽号・璞号・轟号・英号・雷号などがいたが、中でも日露戦争でロシアのステッセル将軍から贈られた白馬「壽号(すごう)」とその仔「璞号(あらたまごう)」が有名。

そのため「馬とゆかりの乃木神社」。

そのため「馬とゆかりの乃木神社」。辻占売り少年の銅像。

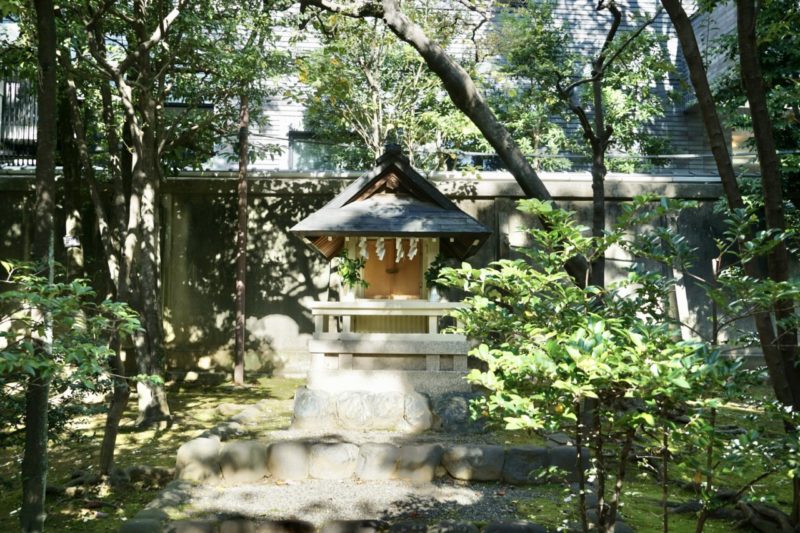

また乃木邸の裏手には乃木家祖霊舎。

また乃木邸の裏手には乃木家祖霊舎。

かつて乃木家祖先と乃木夫妻の御霊をを祀った乃木小社で、当社が創建するまではここで祭儀が齋行されてた。

かつて乃木家祖先と乃木夫妻の御霊をを祀った乃木小社で、当社が創建するまではここで祭儀が齋行されてた。

現在は乃木家祖霊舎と称して乃木家祖先と勝典・保典、両御令息の御霊を祀る。

現在は乃木家祖霊舎と称して乃木家祖先と勝典・保典、両御令息の御霊を祀る。

御朱印は限定御朱印も用意・御朱印帳

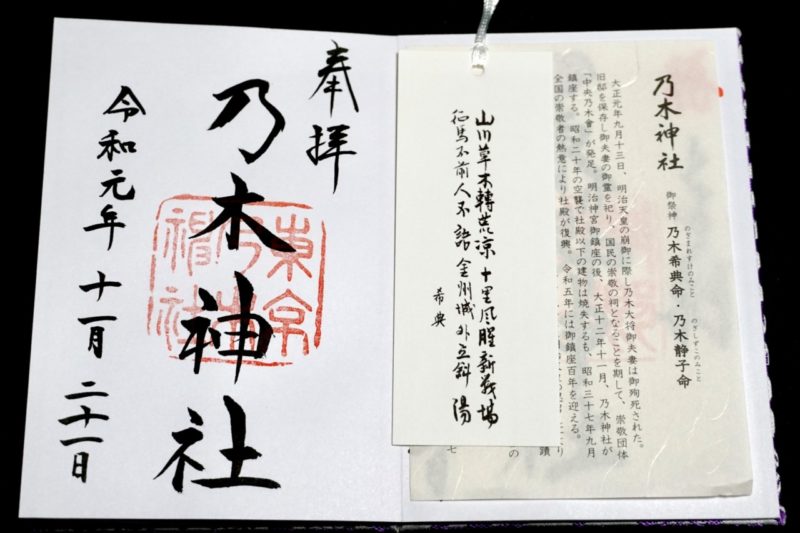

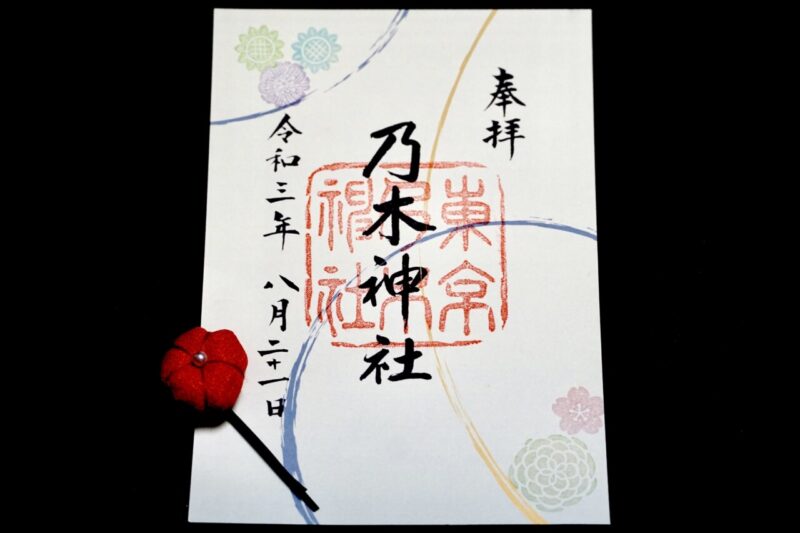

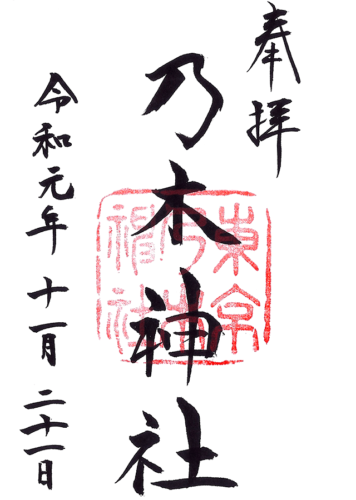

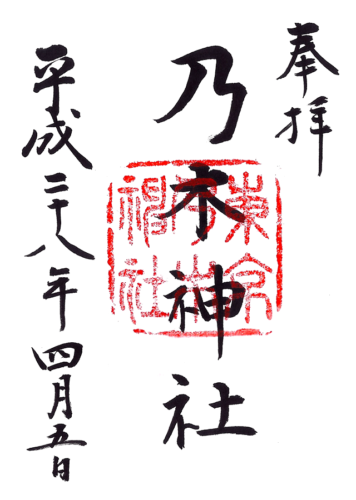

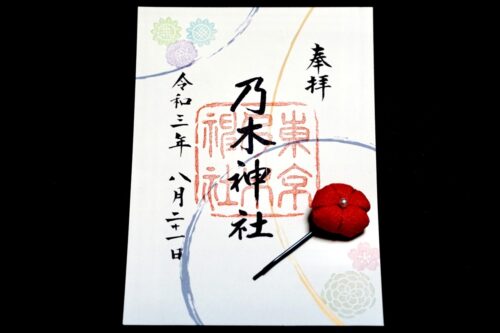

御朱印は「東京乃木神社」の朱印に社号の墨書きととてもシンプルなもの。

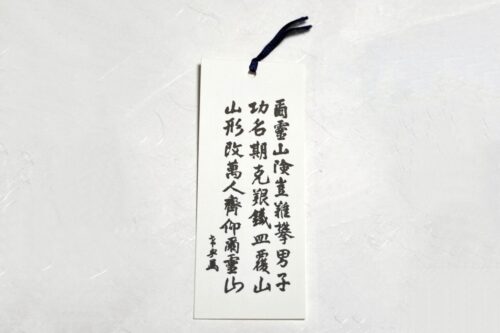

乃木大将の漢詩が記載された栞も頂いた。

乃木大将の漢詩が記載された栞も頂いた。

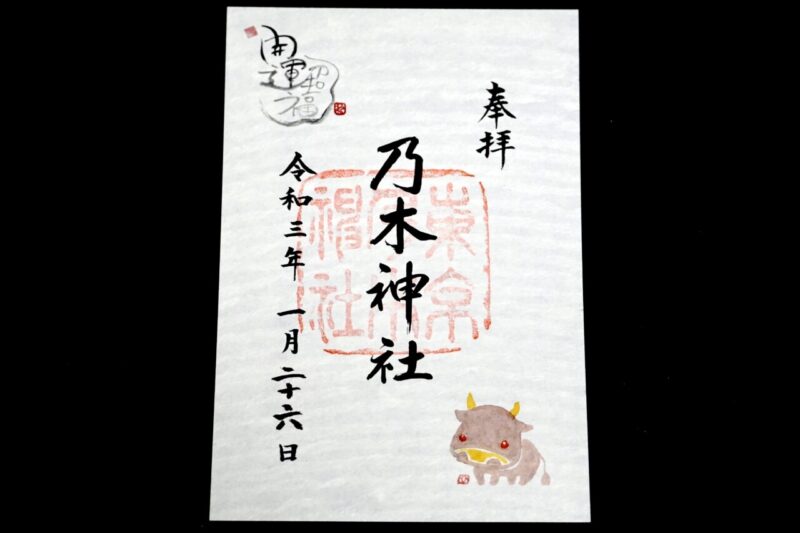

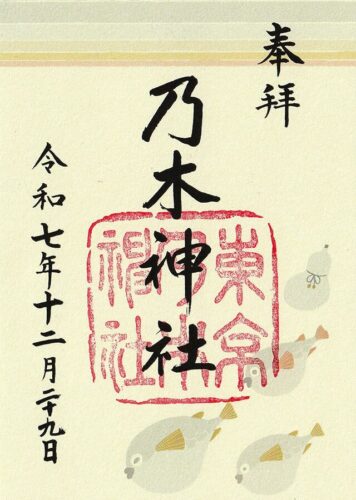

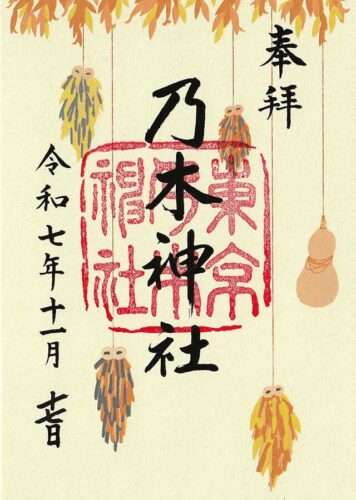

季節に応じて限定御朱印を授与。

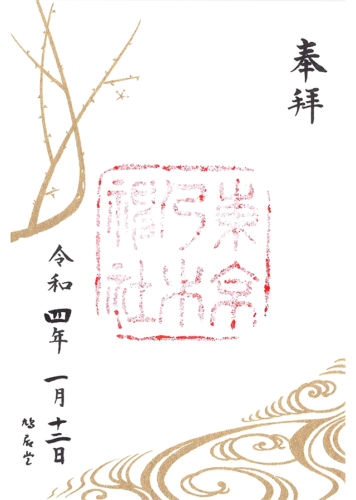

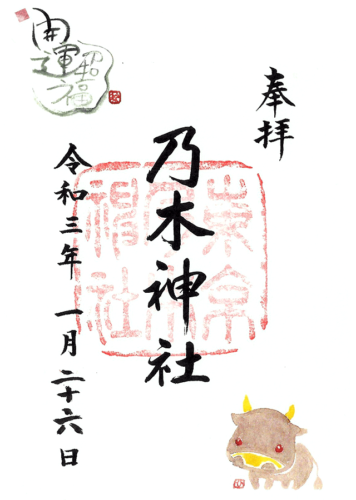

2021年に頂いた新春御朱印で干支の丑が可愛らしい。

2021年に頂いた新春御朱印で干支の丑が可愛らしい。

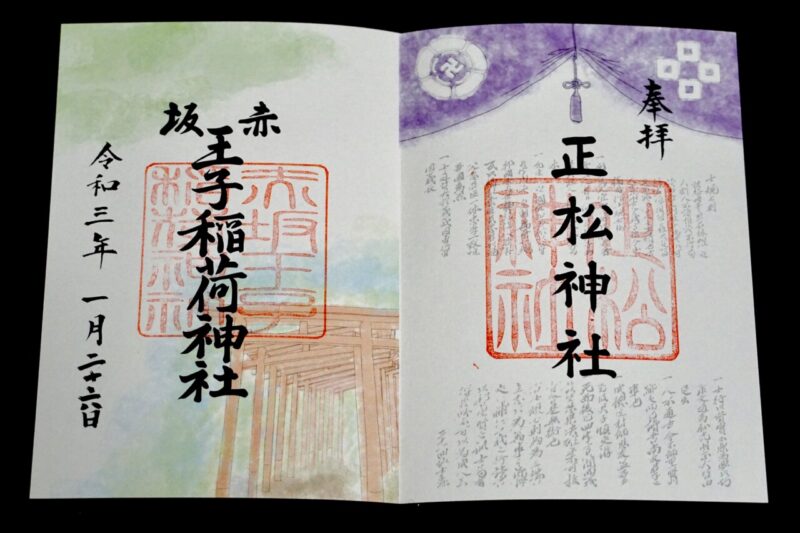

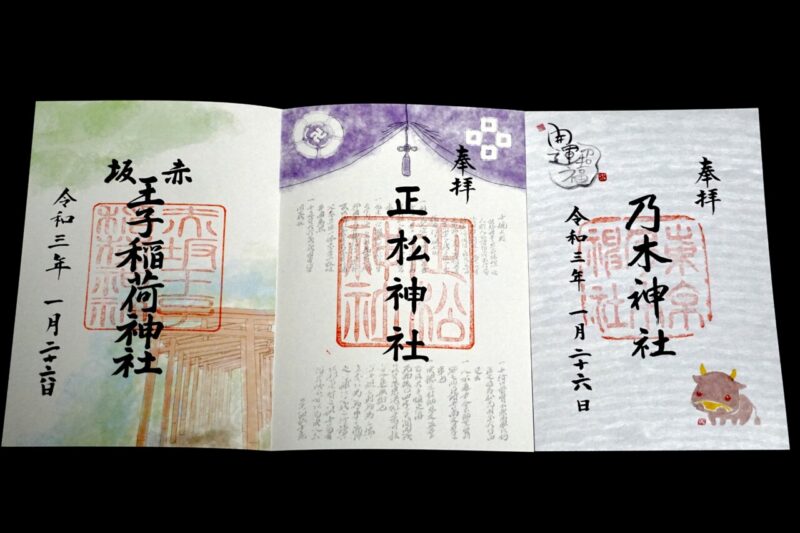

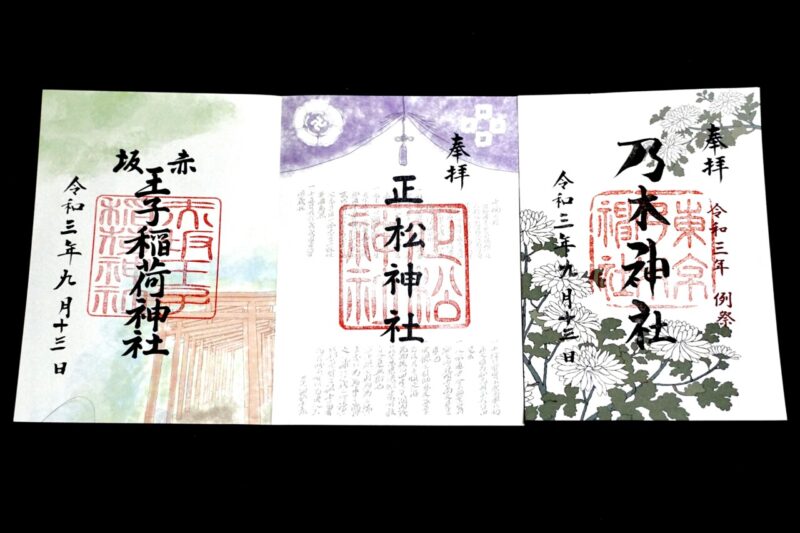

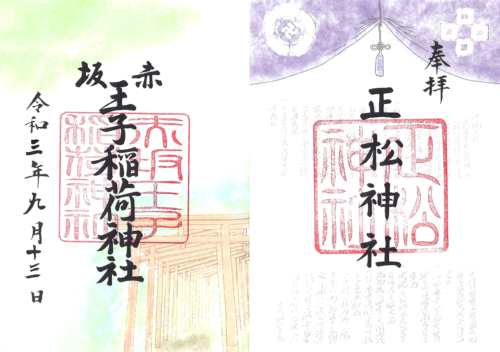

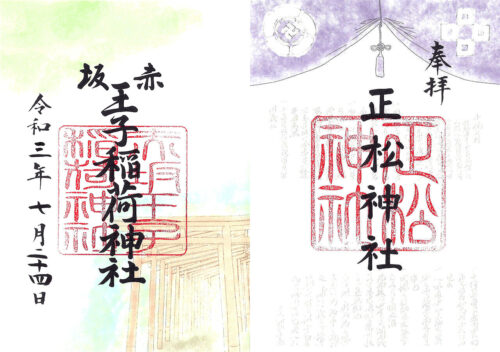

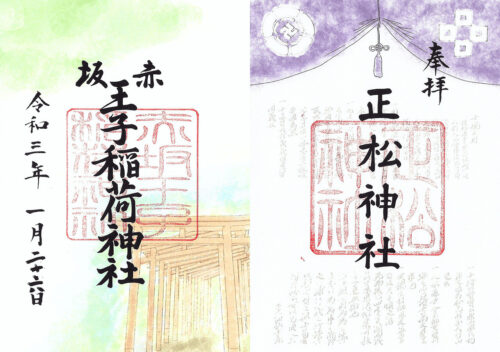

こちらは境内社の正松神社と赤坂王子稲荷神社の御朱印。

こちらは境内社の正松神社と赤坂王子稲荷神社の御朱印。

新春御朱印セットとして3種類セットで授与された。

新春御朱印セットとして3種類セットで授与された。

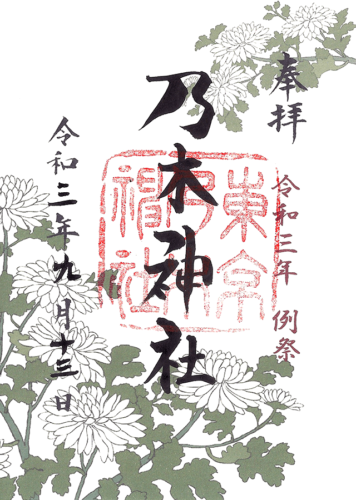

例祭に合わせて限定御朱印も授与。

こちらも3種セットでの授与。

こちらも3種セットでの授与。

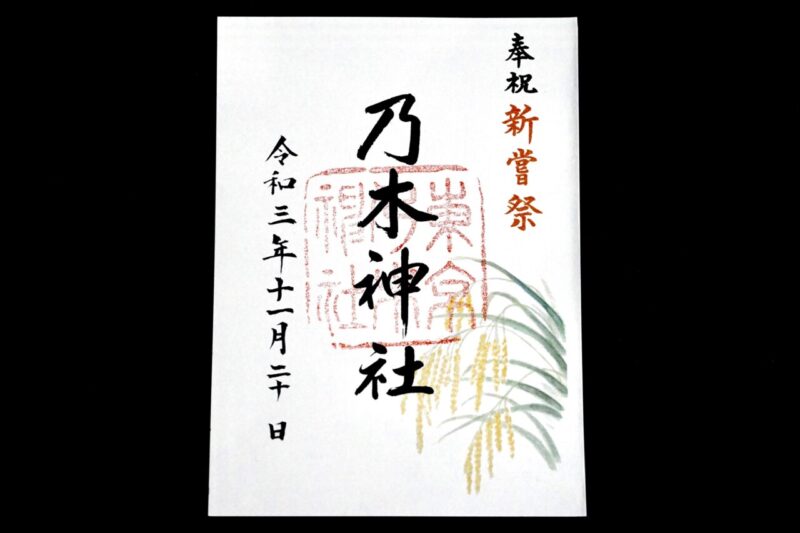

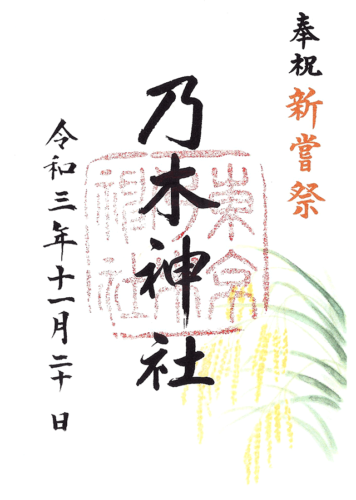

新嘗祭奉祝特別御朱印は単体での授与。

新嘗祭奉祝特別御朱印は単体での授与。

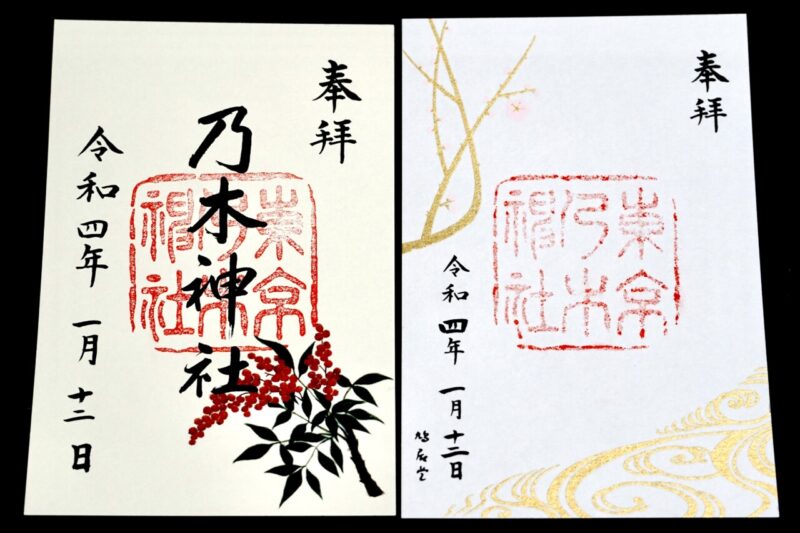

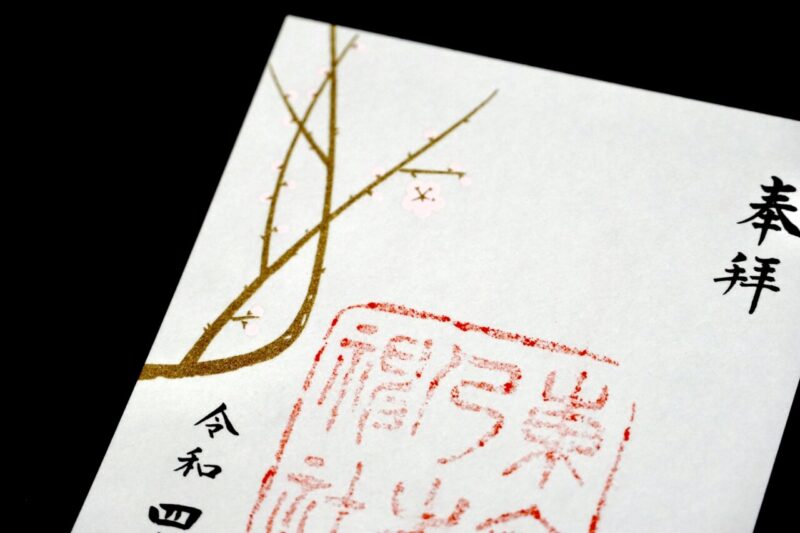

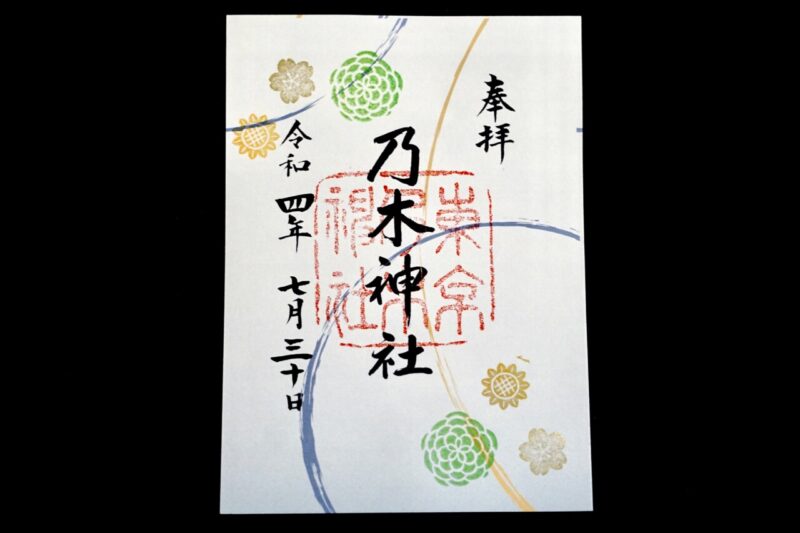

2022年の新春限定御朱印は2種類。

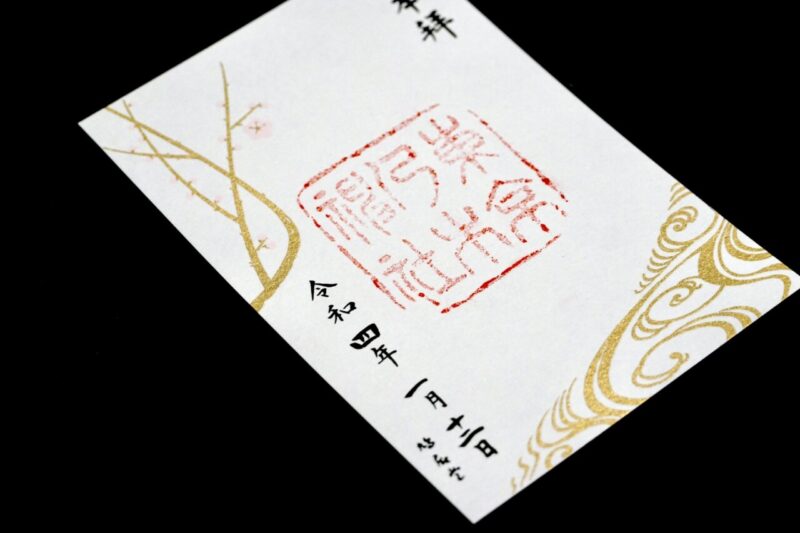

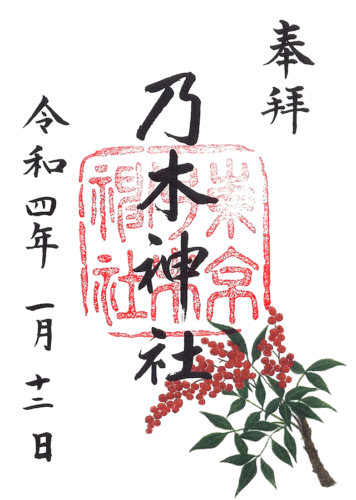

左が南天の御朱印で、右が書画用品・香の老舗専門店である鳩居堂のシルク刷りによる御朱印。

左が南天の御朱印で、右が書画用品・香の老舗専門店である鳩居堂のシルク刷りによる御朱印。

鳩居堂はシルク刷り(シルクスクリーン印刷)のはがきが人気だがそれを御朱印にしたもの。

鳩居堂はシルク刷り(シルクスクリーン印刷)のはがきが人気だがそれを御朱印にしたもの。

うっすらと立体感を感じる仕様。

うっすらと立体感を感じる仕様。

オリジナルの御朱印帳も用意。

こちらもシンプルなデザインで裏面に社号入り、紺色と橙色の2種類。

こちらもシンプルなデザインで裏面に社号入り、紺色と橙色の2種類。

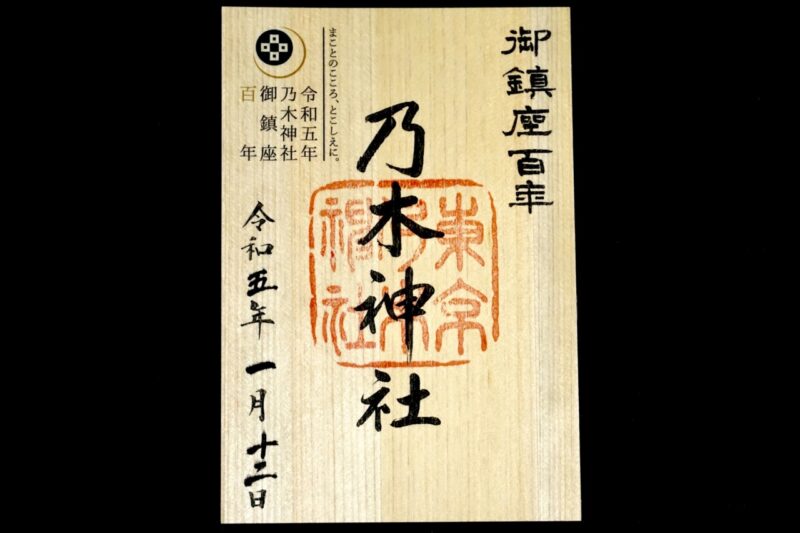

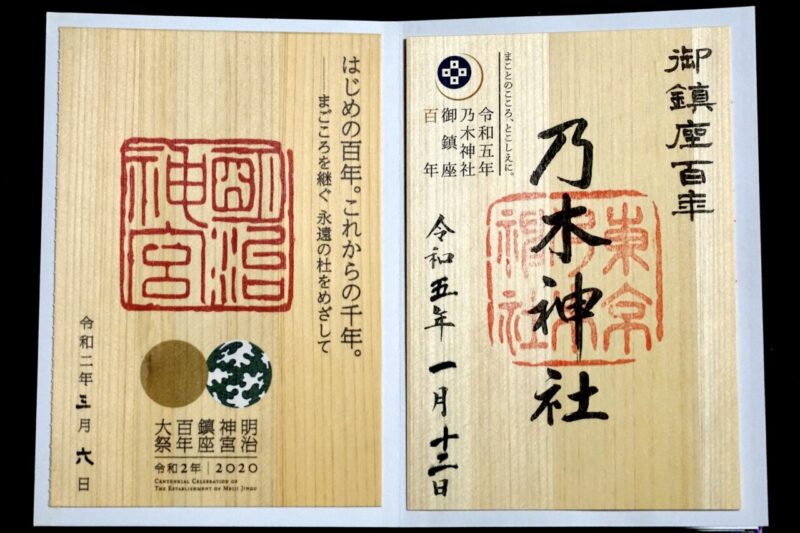

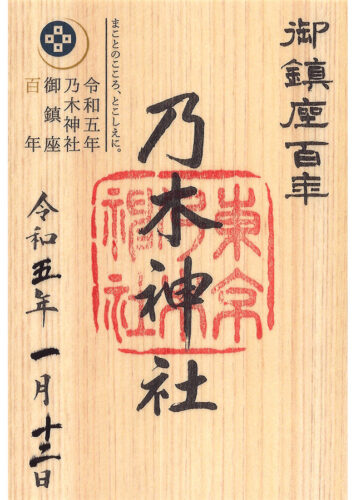

令和五年は御鎮座百年・限定の檜御朱印

令和五年(2023)、当社は御鎮座百年を迎えた。

記念すべき節目の年を記念した限定御朱印も授与。

記念すべき節目の年を記念した限定御朱印も授与。

檜製の御鎮座百年記念御朱印。

檜製の御鎮座百年記念御朱印。

明治天皇を祀る「明治神宮」は当社より先の令和二年(2020)に御鎮座百年を迎え、その百年祭奉祝のあかり「夢鈴(ゆめりん)」を奉納した際に檜の記念品が頂けた。(画像左)

こうして当社の御鎮座百年記念御朱印と並べると、同じ檜製でとてもよく似ている。

こうして当社の御鎮座百年記念御朱印と並べると、同じ檜製でとてもよく似ている。明治天皇を敬愛し明治天皇から信頼を受けた乃木大将を祀る当社との縁を感じてしまう。

つれそひ風鈴回廊・夏祭りなどのイベント

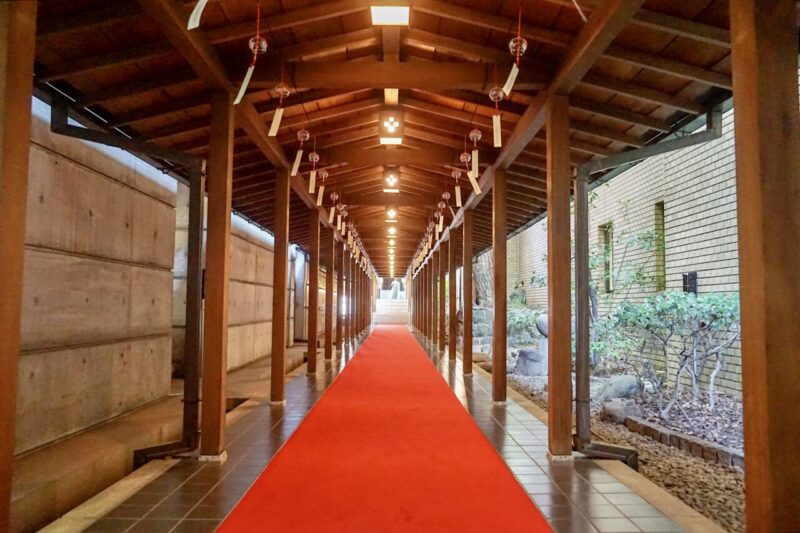

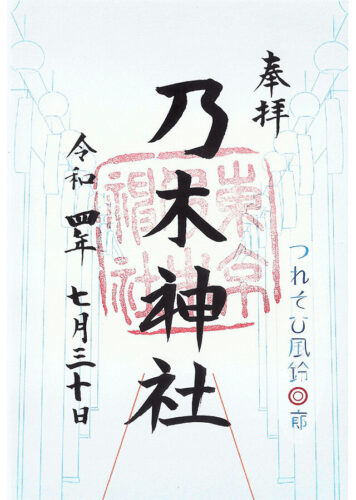

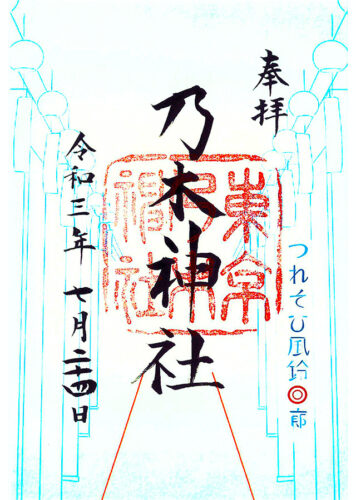

毎年夏はつれそひ風鈴回廊を実施。

2024年の様子。

2024年の様子。

つれそひ風鈴回廊。

つれそひ風鈴回廊。

瓢箪型の風鈴も。

瓢箪型の風鈴も。

2023年は御鎮座百年のため百年風鈴回廊を実施。

毎年夏恒例のつれそひ風鈴回廊が百年記念仕様に。

毎年夏恒例のつれそひ風鈴回廊が百年記念仕様に。

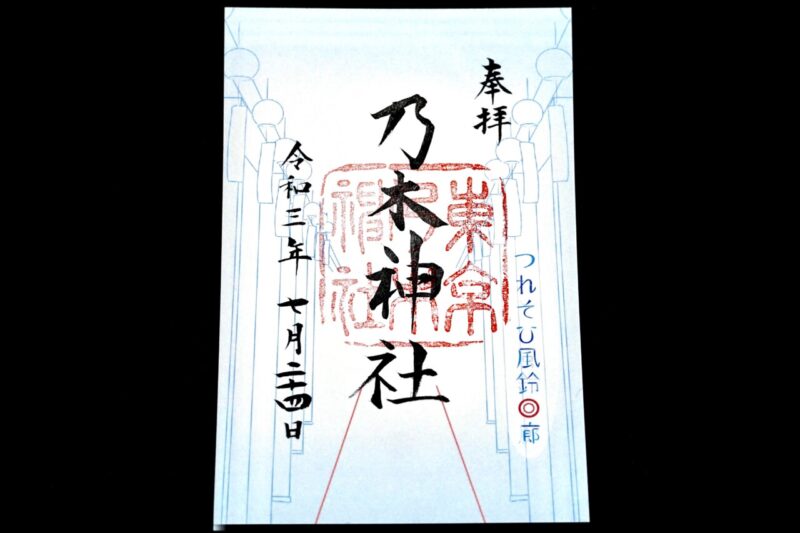

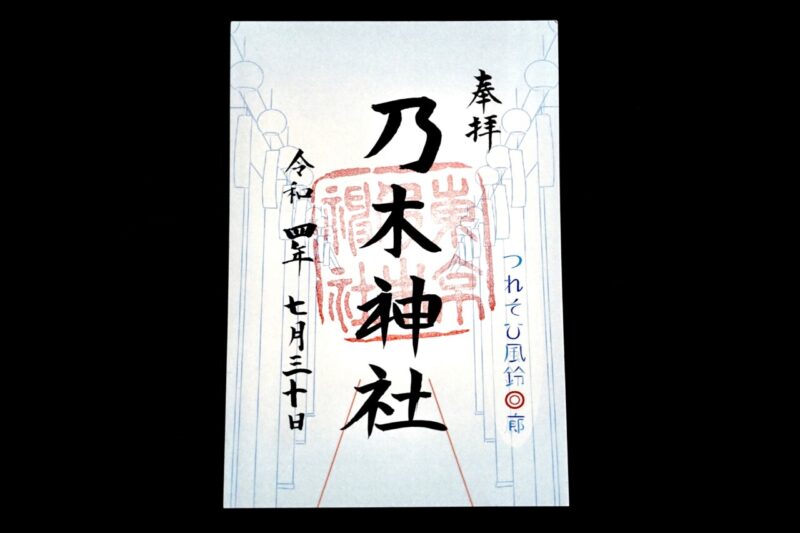

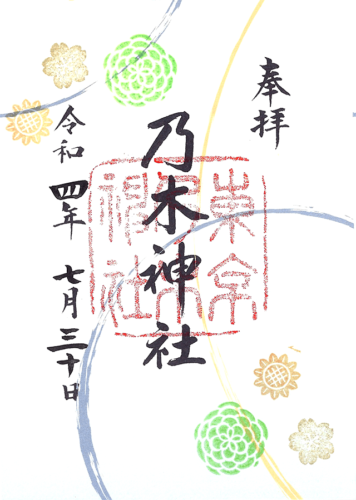

2022年まで毎年夏の恒例になっていた「つれそひ風鈴回廊」の限定御朱印。

涼し気な青系の御朱印。

涼し気な青系の御朱印。 こちらは2022年に頂いたもの。

こちらは2022年に頂いたもの。 2021年は一緒に短冊も頂け風車に願い事をかけて納める事ができた。(2022年以降はやっていない)

2021年は一緒に短冊も頂け風車に願い事をかけて納める事ができた。(2022年以降はやっていない)2022年7月23日-8月28日までの土日祝日限定で「浴衣で夏参り」を開催。

浴衣を着て参拝すると無料で頂ける特別御朱印。

浴衣を着て参拝すると無料で頂ける特別御朱印。

更に期間中は乃木會館によるかき氷も。

更に期間中は乃木會館によるかき氷も。

とても美味で付属の枡は持ち帰りOK。

とても美味で付属の枡は持ち帰りOK。

2021年8月に行われた期間限定の「浴衣で夏参り」。

開催期間中に浴衣で参拝すると無料で特別御朱印や巫女さん手作りの髪飾りを頂けた。

開催期間中に浴衣で参拝すると無料で特別御朱印や巫女さん手作りの髪飾りを頂けた。 髪飾りは色々な種類があり選ばせて下さり、どれも可愛らしい。

髪飾りは色々な種類があり選ばせて下さり、どれも可愛らしい。 当日にはお隣の結婚式場「乃木會館」のパティシエやシェフによるかき氷などの販売も。

当日にはお隣の結婚式場「乃木會館」のパティシエやシェフによるかき氷などの販売も。 大人も楽しめるベリー味。

大人も楽しめるベリー味。 桃味などどれもこだわりの特製シロップで美味。

桃味などどれもこだわりの特製シロップで美味。 お出汁を使用した冷たい夏野菜スープも頂いた。

お出汁を使用した冷たい夏野菜スープも頂いた。夫婦のための「つれそひ守・よりそひ守」はDIYもお薦め

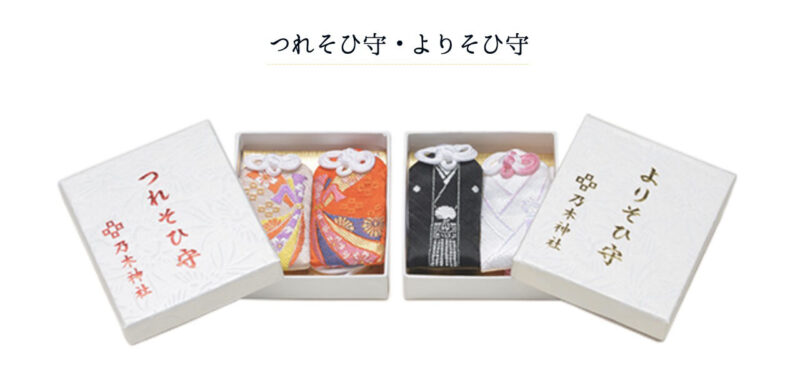

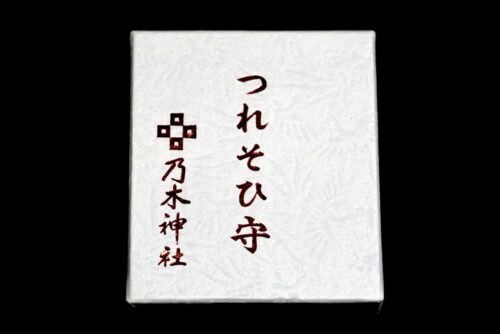

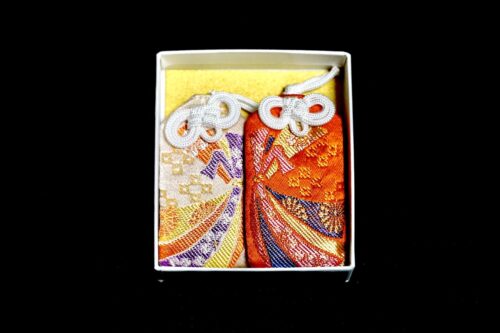

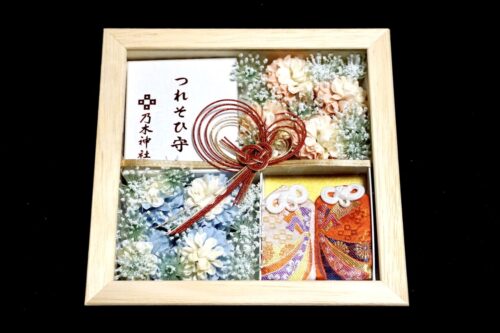

数多くある授与品の中でも「つれそひ守」「よりそひ守」は特に人気が高い。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

結婚より年月を積み重ねられた2人に、これからも長く「つれそって」いけますようにと願いを込めた御守。

絵柄のように強い結びつきで末永く2人がつれそえるよう願いを込めている。

新郎の紋服、新婦の白無垢をあしらい、夫婦となる2人が末永くよりそって頂くようにと願いを込めた御守。

結婚式や記念日など夫婦に向けての御守。

贈り物としても人気が高い。

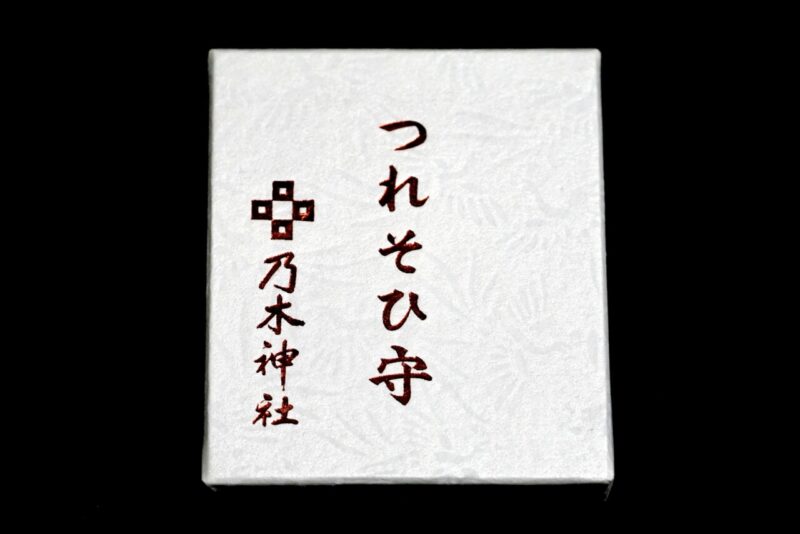

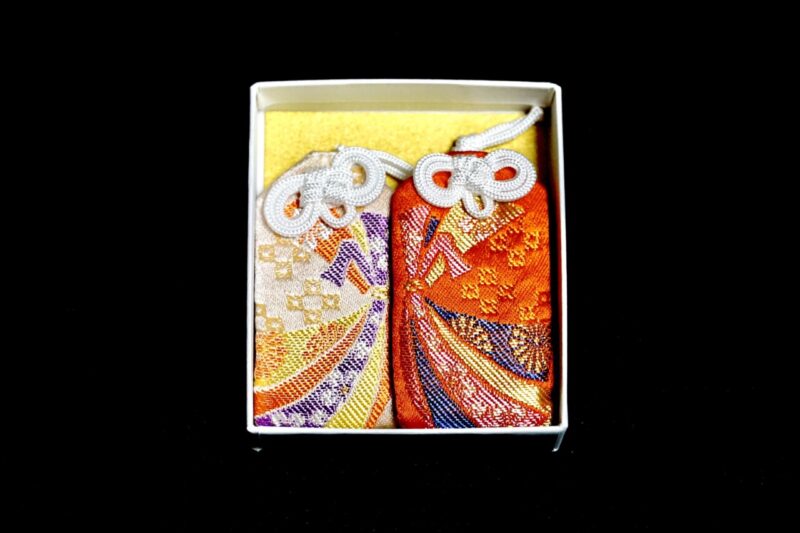

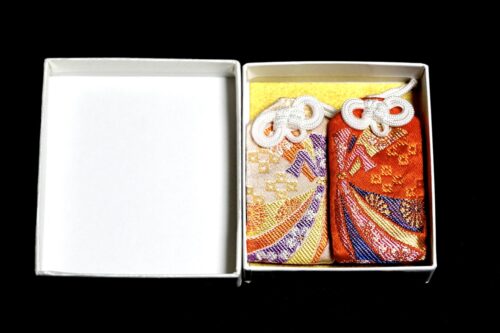

筆者が両親のために贈り物として頂いた「つれそひ守」。

小さな箱に入った可愛らしい御守。

小さな箱に入った可愛らしい御守。

年月を積み重ねられた夫婦のための御守。

年月を積み重ねられた夫婦のための御守。

このままでも可愛らしいがDIYでちょっとした工夫をして渡すのもオススメ。

立て掛けて飾れるようにDIYして手渡した。

立て掛けて飾れるようにDIYして手渡した。

これから入籍する場合は入籍奉告祭・よりそひ婚姻届の用意も。

入籍の日にちの御朱印・よりそひ守・婚姻届(複写式)が特別ケースに収められたもの。

初穂料は10,000円で、詳細は公式サイトにて。

所感

乃木夫妻をお祀りした当社。

昭和天皇をはじめ、多くの日本国民にも慕われた乃木大将が、今も敬愛され崇敬されている事が伝わる境内で、とても美しく整備されているのが特徴的。

多くは戦後の再建によるものだが、復興や現在の境内の維持も、崇敬者の努力があるからこそ。

現在は神前結婚式も人気で、共に殉死され、質素と謹厳の代名詞ともされた乃木大将と静子夫人をお祀りしているからこそ、2人で寄り添うための会場としても感慨深いものがあるように思う。

毎月第4日曜日には骨董市(蚤の市)が行われ、これは関東圏でも古い歴史のある骨董市で賑わう。

近年は乃木坂46ファンの人達も多く訪れるようで、絵馬掛けにもそうした絵馬をよく見る事ができる。

整えられた境内は乃木大将の清廉潔白な人柄が表れたようで、気持ちよく参拝できる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常・限定)・1,000円(御朱印セット/檜御朱印)

授与所にて。

※季節や祭事に応じて限定御朱印を用意。

※境内社「正松神社」「赤坂王子稲荷神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが500円に変更。

- 2025年12月

- 2025年11月

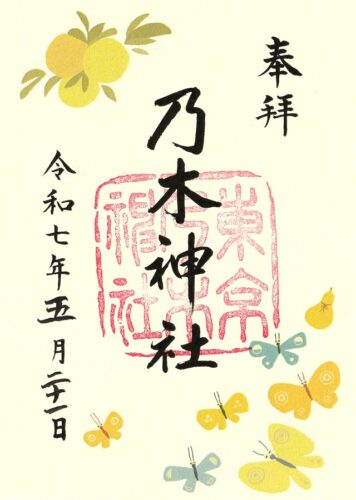

- 2025年5月

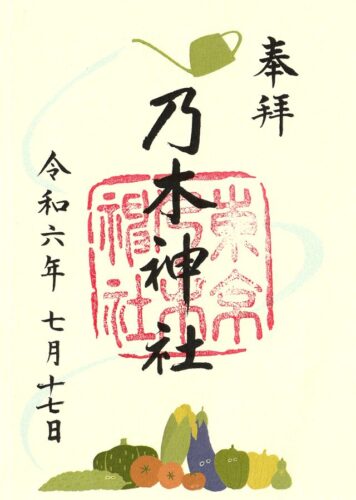

- 2024年7月

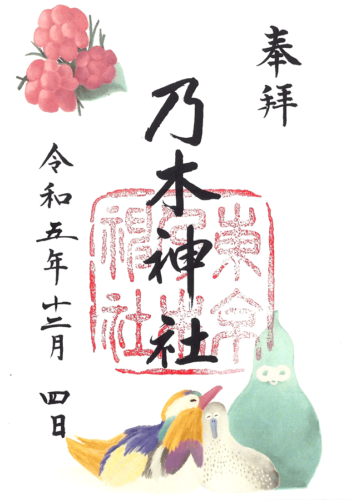

- 2023年12月

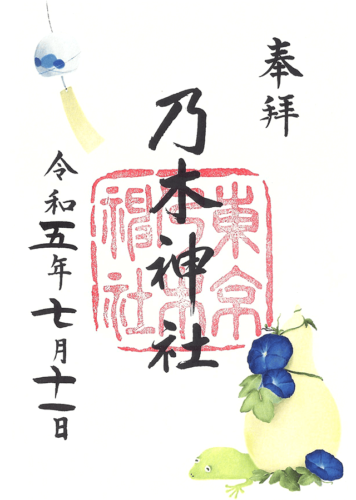

- 2023年7月

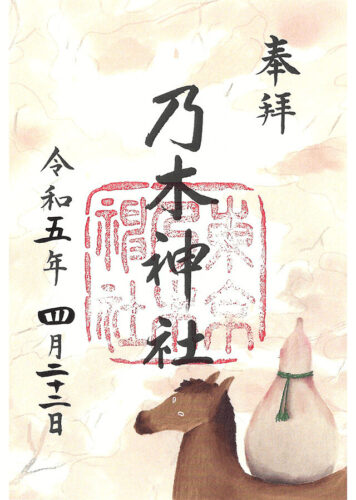

- 2023年4月/桜

- 御鎮座百年記念/檜

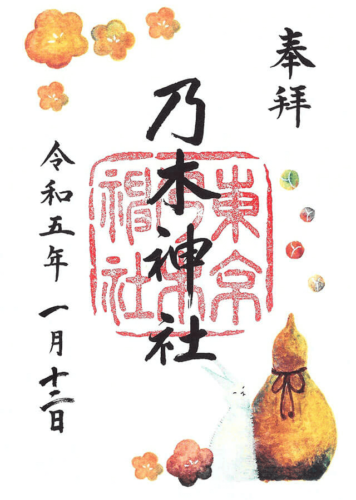

- 2023年1月/干支卯年

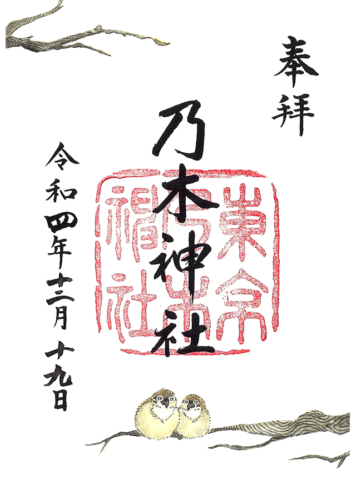

- 2022年12月/ふくら雀

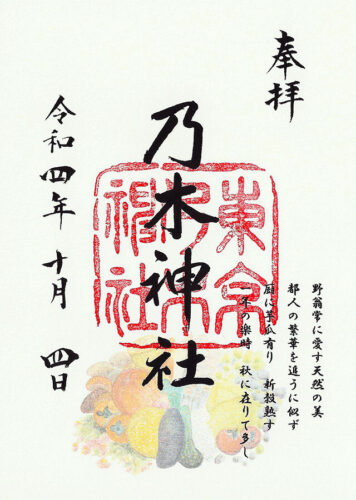

- 2022年10月/秋の実り

- 浴衣で夏参り

- つれそひ風鈴回廊

- 2022年5月/菖蒲

- 新春/鳩居堂シルク刷り

- 新春/南天

- 新嘗祭

- 例祭

- 浴衣で夏参り

- つれそひ風鈴回廊

- 新春/干支

- 通常

- 通常

- 赤坂王子稲荷神社/正松神社

- 赤坂王子稲荷神社/正松神社

- 赤坂王子稲荷神社/正松神社

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

シンプルなデザインで裏面に社号入り。

紺色と橙色の2種類。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

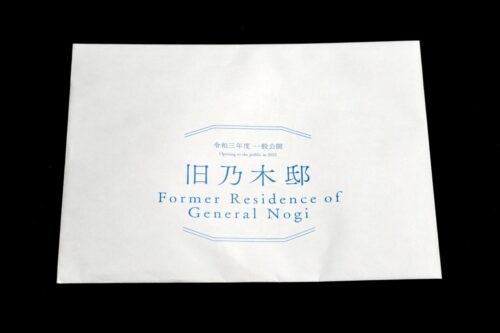

旧乃木邸 写真

初穂料:─

旧乃木邸にて。

例祭に一般公開される旧乃木邸に参加した際に無料で頂けた。

髪飾り

初穂料:─

授与所にて。

浴衣で夏参り期間中に浴衣で参拝すると巫女さん手作りの髪飾りと御朱印を無料で頂けた。

つれそひ守

初穂料:1,500円

授与所にて。

- つれそひ守

- つれそひ守

- つれそひ守

- つれそひ守DIY

栞

初穂料:─

授与所にて。

※新春御朱印セットを頂いた時に下さった栞。

交通安全ステッカー守

初穂料:500円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2025/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2025/11/17(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/21(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/17(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/04(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/11(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/22(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/12(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/19(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/04(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/30(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/12(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/13(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/11/21(御朱印拝受)

参拝日:2016/04/05(御朱印拝受)

コメント