目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

深川鎮守の神明宮・深川発祥の地

東京都江東区森下に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、深川の鎮守。

当地を開拓した深川八郎右衛門によって屋敷内に創建。

深川八郎右衛門の姓が深川の地名由来となったため深川発祥の地とされている。

境内には「神明幼稚園」が設置され地域の幼児教育も担う。

現在は深川七福神の寿老神を担っている。

神社情報

深川神明宮(ふかがわしんめいぐう)

御祭神:天照大御神

社格等:郷社

例大祭:8月17日(3年に1度本祭)

所在地:東京都江東区森下1-3-17

最寄駅:森下駅

公式サイト:http://www.fukagawa-shinmei.com/

御由緒

今からおよそ四百年の昔、現在の深川一帯は葦の生い茂る三角州で、住む人もまだいませんでした。その頃、深川八郎右衛門(摂津の人と伝えられる)が一族を引き連れてこの地に移り住み、土地の開拓に着手しました。八郎右衛門は神さまを敬う心が篤く、屋敷のうちに小さな祠を建て、日頃から崇敬する伊勢神宮の大神さまのご分霊をお祀りし、開拓民の幸せと、深川の地の発展を祈念しました。 これが、深川神明宮の起源です。そして深川の地の発展とともに、八郎右衛門の屋敷の小さな祠も、いつしか深川総鎮守神明宮と称せられ、多くの崇敬を集めるようになり、今日に至りました。(公式サイトより)

歴史考察

深川八郎右衛門による創建・深川発祥の地

社伝によると、慶長年間(1596年-1615年)の創建と伝わる。

当地を開拓した深川八郎右衛門が「伊勢神宮」より勧請したと云う。

慶長元年(1596)、徳川家康が当地を巡視し地名を尋ねたたところ、住む人も少なく地名も無いとの返答を受け、家康は深川八郎右衛門の姓「深川」を地名とするように命じたという。

その深川を開拓し地名の由来にもなった深川八郎右衛門が屋敷内に創建した神社が当宮。

すなわち「深川発祥の地」という事になる。

別当寺は「泉養寺」(現在は千葉県市川市国府台に移転)で、当時は当宮の南に位置していた。

「泉養寺」の開山にも深川氏が関わっていて、創建した秀順法印は深川八郎右衛門の兄であった。

創建当時はまだ住む人も少ない開拓されたばかりの深川の鎮守とされた。

明暦の大火以降に急速に都市化した深川

明暦三年(1657)、「明暦の大火」が発生。

江戸の大半が焼失し、復興を目指す幕府は復興開発事業の地として本所や深川といった町を新興居住区域として指定。

江戸の大半を焼失させた大火事で、振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、その中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が発生。

江戸城の天守閣を含む江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に江戸の都市改造が行われる事となった。

復興開発事業として指定された深川地域は急速に都市化され発展。

特に幕府から庇護された「富岡八幡宮(深川八幡宮)」やその別当寺「永代寺」を中心に町屋が開かれ、永代寺門前町・永代寺門前仲町・永代寺門前山本町・永代寺門前東仲町といった町屋に発展していく。(これが現在の門前仲町)

干拓地が沖合いに延びるにつれ、料理屋や屋台の並ぶ歓楽街、更には岡場所(幕府非公認の遊廓)が出来、江戸屈指の観光地となっていく。

当宮もその深川の発展の影響を大いに受けたのは想像に難くない。

深川氏の邸内社だった創建当時から変わり、深川の鎮守と整備された。

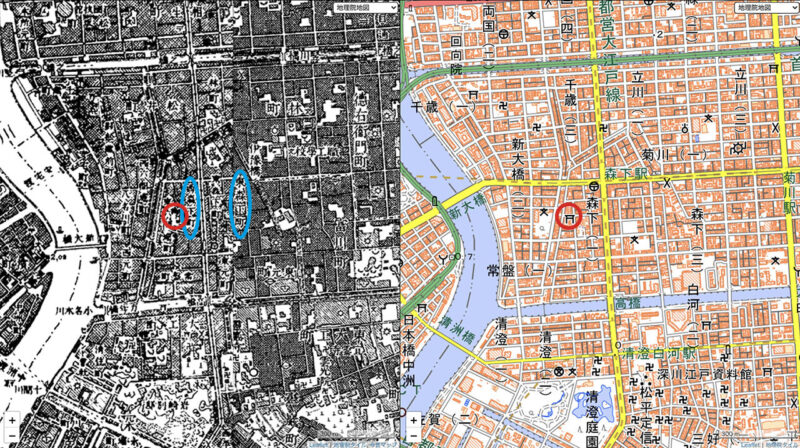

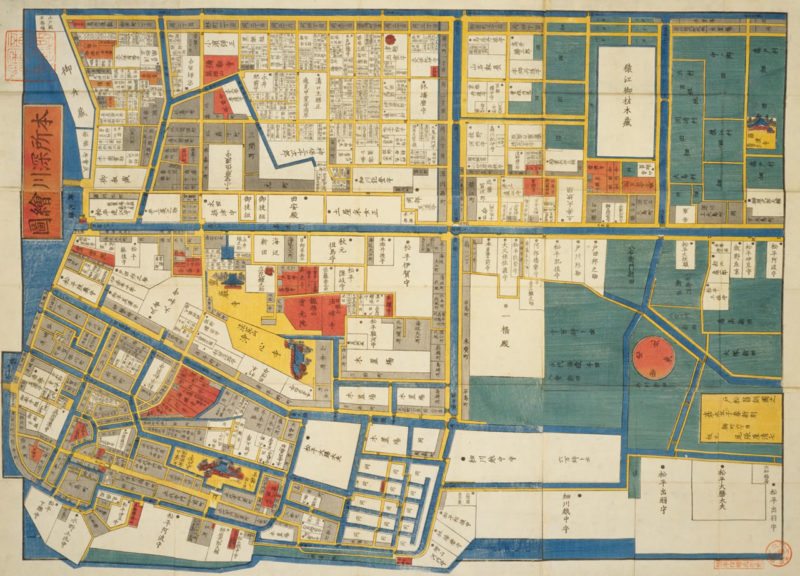

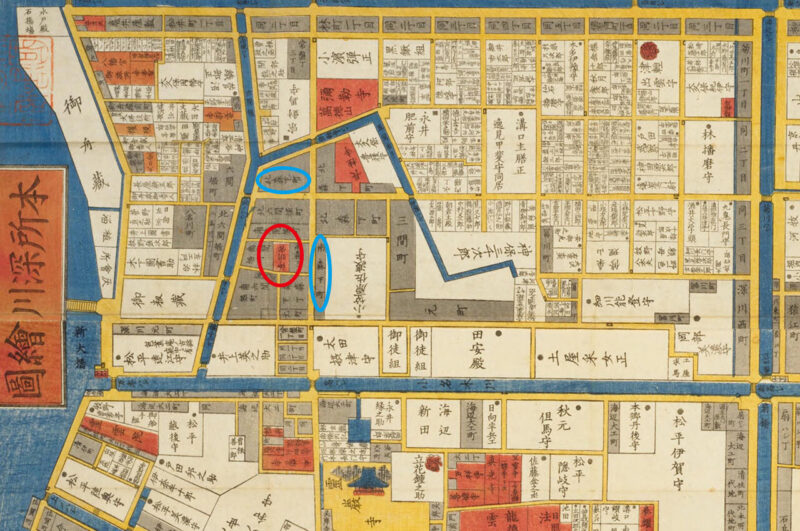

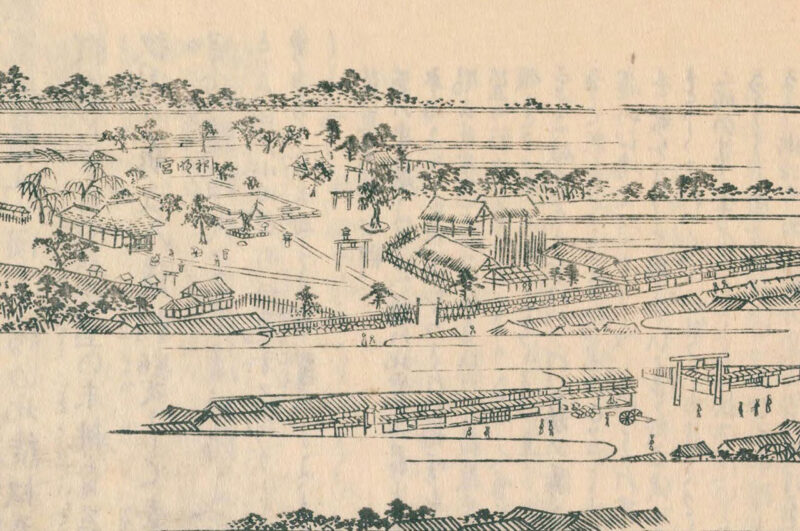

江戸切絵図から見る当宮・水路の多い深川

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の深川周辺の切絵図。

当宮は図の左上に描かれている。

多くの水路を見る事ができるように、当時の深川は水路が非常に多い事が分かる。

赤円で囲ったのが当宮で「神明宮」と記されている。

当宮を中心に門前町が開かれており「北森下町」「南森下町」の文字が見える。

現在も町名として森下が残るが、森下は当宮の門前町として栄えた地域であった。

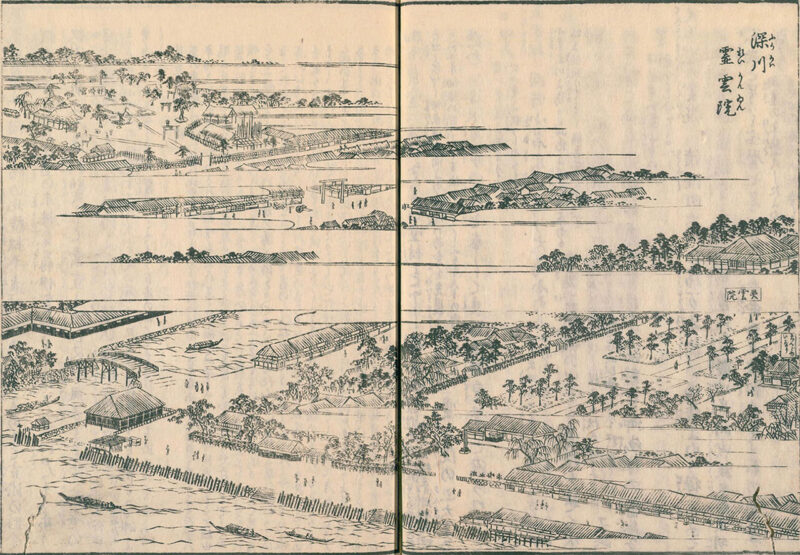

江戸名所図会に描かれた神明宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「深川霊雲院」として見開きで描かれたページ。

「霊雲院」は当宮の南西に位置していた寺院だが現在は廃寺によって現存していない。

左上に「神明宮」として描かれているのが当宮。

「神明宮と記してあり、森下の門前町も描かれている。

当社の境内には多くの鳥居が設けられていて境内社も色々と有していたようだ。

少し気になるのが社殿の位置。

参道が斜め左に折れる形で社殿が設けられていて、鳥居のある正面には建物がないこと。

ひょっとしたらこの頃には社殿の再建が行われていたのかもしれない。

明治以降の歩み・郷社に列する・社殿の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、郷社に列した。

その際に社号を「天祖神社」としている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

東森下町・西森下町と、江戸時代から「森下」の地名は当時も残り、現在にも引き継がれている。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当宮の社殿は焼失を免れたと云う。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が焼失。

こちらでも境内は被災するが社殿の焼失は免れた。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十三年(1968)、社殿を新たに造営。

これが現在の社殿として現存。

これが現在の社殿として現存。

その後も境内整備も進む。

境内には「神明幼稚園」が開園し、地域の幼児教育も担う。

現在は深川七福神の寿老神を担っている。

境内案内

森下駅の近くに鎮座

最寄駅の森下駅からは徒歩数分の立地に鎮座。

南に面して鳥居が設けられていて、森下の商店や住宅が並ぶ一画に鎮座。

南に面して鳥居が設けられていて、森下の商店や住宅が並ぶ一画に鎮座。

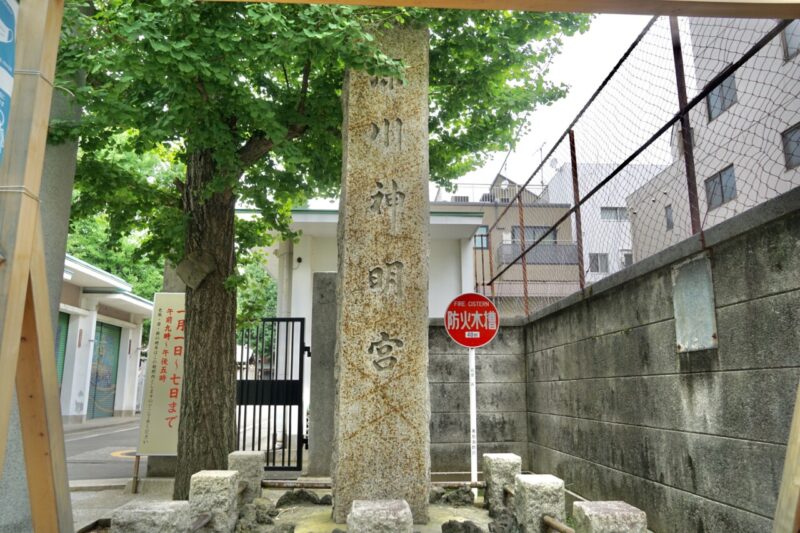

昭和六十二年(1987)に建立された鳥居。

昭和六十二年(1987)に建立された鳥居。

社号碑には「深川神明宮」の文字。

社号碑には「深川神明宮」の文字。

鳥居を潜ると参道。

参道には神輿庫が立ち並んでいるのが特徴的。

参道には神輿庫が立ち並んでいるのが特徴的。

戦後に造営された個性的な社殿

参道やや左に進むように南向きに社殿。

社殿の前には注連柱。

社殿の前には注連柱。

昭和三十五年(1960)に建立された注連柱。

昭和三十五年(1960)に建立された注連柱。

注連柱の先に石段が設けられ少し高い位置に社殿。

旧社殿は関東大震災や戦災を免れたが、昭和四十三年(1968)に現社殿を造営。

旧社殿は関東大震災や戦災を免れたが、昭和四十三年(1968)に現社殿を造営。

鉄筋コンクリート造による社殿。

鉄筋コンクリート造による社殿。

神明造の拝殿に鳥居形の支えがあり、参拝者向けの屋根が伸びているのが特徴的。

神明造の拝殿に鳥居形の支えがあり、参拝者向けの屋根が伸びているのが特徴的。

なかなか他では見る事ができない個性的な仕様。

なかなか他では見る事ができない個性的な仕様。

そのためグググと迫力を感じる社殿となっている。

そのためグググと迫力を感じる社殿となっている。

東郷平八郎揮毫の社号碑・深川七福神の寿老神など

拝殿前には一対の狛犬。

岡崎現代型。

岡崎現代型。

玉持ちの阿と子持ちの吽。

玉持ちの阿と子持ちの吽。

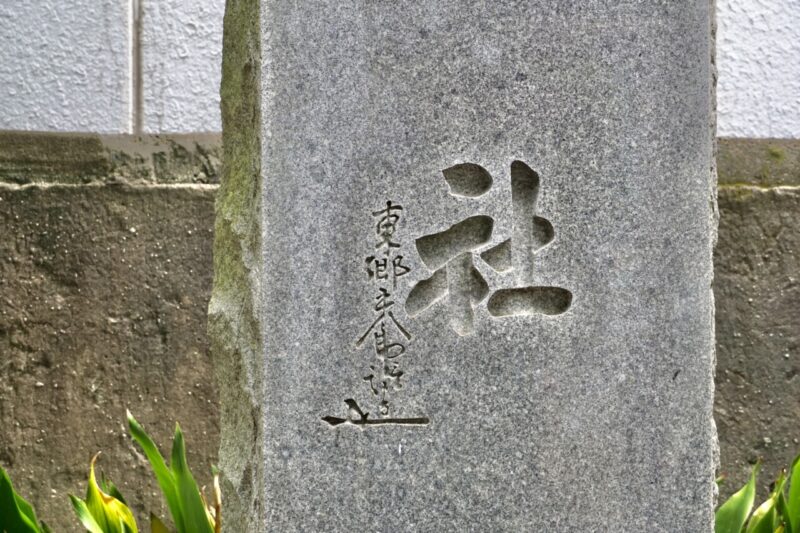

参道の左手奥に社号碑。

明治以降の社号である「天祖神社」と記された社号碑。

明治以降の社号である「天祖神社」と記された社号碑。

東郷平八郎による揮毫。

東郷平八郎による揮毫。

明治時代、日本海軍の指揮官として日清・日露戦争の勝利に大きく貢献。

日露戦争では連合艦隊司令長官として指揮を執り、世界屈指の戦力とされていたロシア帝国海軍バルチック艦隊に完全勝利。

「アドミラル東郷」として世界中にその名を広く知られ、国内外で英雄視された。

最終階級は元帥海軍大将、世界三大提督の1人に数えられる。

その隣に境内社。

深川七福神の寿老神を祀る寿老神社。

深川七福神の寿老神を祀る寿老神社。

正月の深川七福神めぐり期間は御朱印を頂く事もできる。

正月の深川七福神めぐり期間は御朱印を頂く事もできる。

更に隣に境内社の和合稲荷神社。

和合の文字が縁起よい。

和合の文字が縁起よい。

その隣にはひっそりと力石も。

その隣にはひっそりと力石も。

境内には神明幼稚園が開園

境内には神明幼稚園が開園。

現在は境内の半分ほどが幼稚園の敷地となっている。

現在は境内の半分ほどが幼稚園の敷地となっている。

そのため平日などは子どもたちの賑わう声も響く境内。

そのため平日などは子どもたちの賑わう声も響く境内。

地域の幼児教育も担う、正に昔ながらの素敵な鎮守。

地域の幼児教育も担う、正に昔ながらの素敵な鎮守。

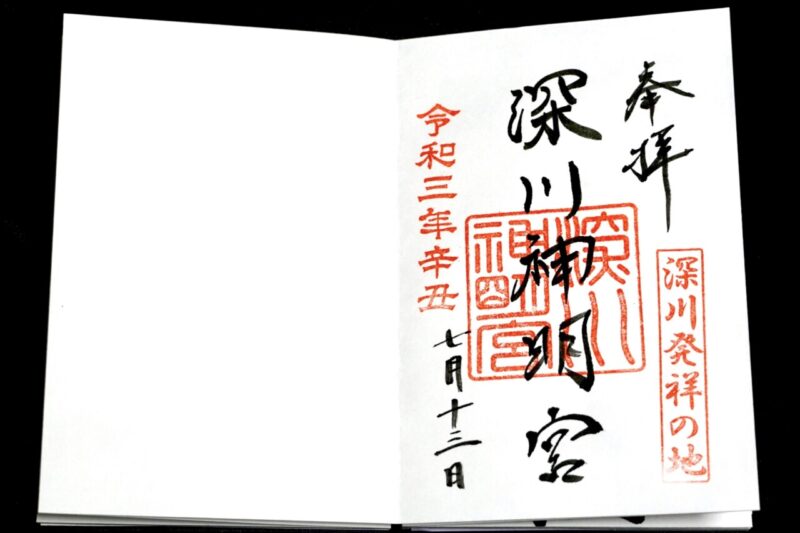

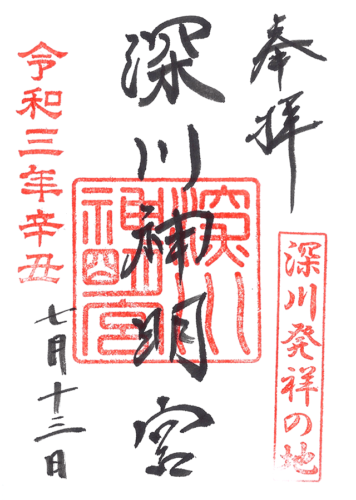

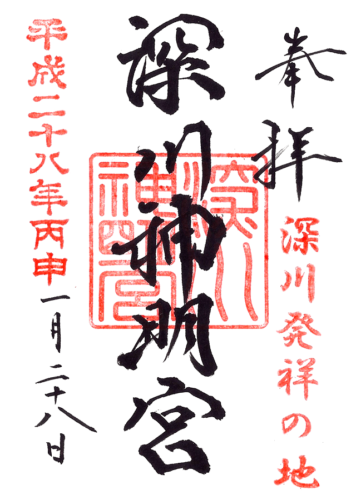

御朱印には深川発祥の地の印

御朱印は社殿の右側に設置された社務所にて。

丁寧に対応して下さった。

丁寧に対応して下さった。

御朱印は「深川神明宮」の朱印。

右下には「深川発祥の地」の印があり、当宮の歴史を伝える。

右下には「深川発祥の地」の印があり、当宮の歴史を伝える。

所感

深川発祥の地とされる当宮。

当地を開拓した深川八郎右衛門が深川の地名由来であり、その屋敷内に創建された神社であるため、まさに当宮が鎮座している地が深川発祥の地と云う事ができるだろう。

江戸時代の「明暦の大火」以降に急速に発展した深川は、かなり広い範囲を深川と呼ぶようになり、当宮はそうした深川の鎮守とされた。

江戸時代に幕府によって庇護された「富岡八幡宮(深川八幡宮)」が深川地域を代表する神社ではあるが、当宮も深川の鎮守として大いに崇敬を集めた事が窺える。

現在は神明幼稚園が開園し子どもたちの賑やかな声が聞こえる地域の鎮守となっている。

深川、森下の歴史や地域からの崇敬を集める良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※正月の深川七福神巡り期間は深川七福神・寿老神の御朱印あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

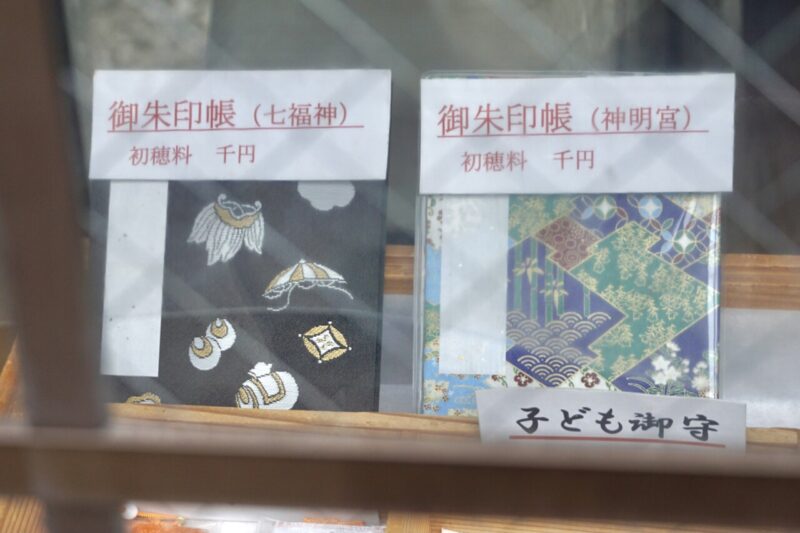

御朱印帳

初穂料:1,000円

社務所にて。

御朱印帳を用意。

賑やかな縁起柄をデザインした神明宮の御朱印帳。

七福神の持ち物などをデザインした七福神の御朱印帳。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2021/07/13(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/01/28(御朱印拝受)

コメント