目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

上荻窪村鎮守の八幡さま

東京都杉並区上荻に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上荻窪村の鎮守。

正式名称は「八幡神社」であるが、他との区別から「荻窪八幡神社」と称される事が多い。

平安時代に創建し源頼義が戦勝祈願。

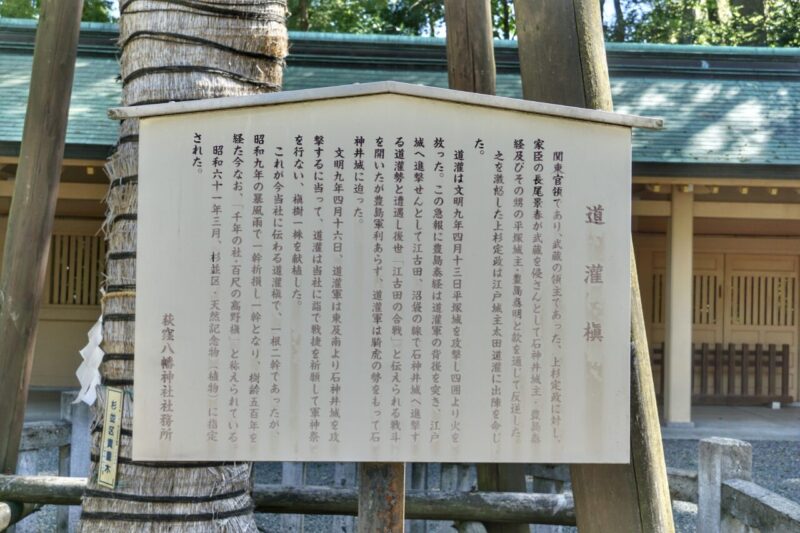

太田道灌が戦勝祈願した際に植えられた槇1株が、現在も道灌槇として境内に残り御神木とされている。

神門や社殿など整備された広い境内を有し周辺の鎮守として崇敬を集めている。

神社情報

荻窪八幡神社(おぎくぼはちまんじんじゃ)

御祭神:応神天皇

社格等:村社

例大祭:9月15日に近い日曜

所在地:東京都杉並区上荻4-19-2

最寄駅:上石神井駅・上井草駅・西荻窪駅

公式サイト:https://www.ogikubohachiman.org/

御由緒

当荻窪八幡神社は、第五十九代・宇多天皇の寛平年間(約千百年前)に創祀されたものと伝えられ、第七十代後冷泉天皇の永承六年に、鎮守府将軍・源頼義が奥羽東征の途次此処に宿陣し、戦捷を祈願、後康平五年凱旋するに当って社を修め、盛大な祭を行い、部将を駐めて永く祀らせたという。

社の南一帯の丘地を其の「館」としということから、今なおこの辺りを”城山”と呼んでいる。

降って文明九年太田道灌が石神井城を攻略するに当たり軍神祭を行ない、社前に「槙樹」一株を植栽した。これが今なお社頭に聳える「道灌槙」で、御神木として崇められている。

天正十九年、柏木右近命を承けて検地をするに及び社殿を修復し別当松永山不動王寺宮本坊大泉院(現宮司小俣家の祖)を置いた。

其の後、村人達の尊崇厚く数度の御造営を経て、明治二十八年本殿(総檜造一坪)を、昭和十一年社殿(三十三坪)を、新築し又昭和二十八年には手水舎を、同三十年に社務所(百余坪)を新築し、同四十二年十二月明治維新百年記念事業の工を起し、社殿の移転・増築、神門・廻廊・渡り殿等を新築、四十三年九月古式に則り盛大な遷座祭を行なった。その後、神楽殿を増築、神輿庫二棟を改築、大燈籠二対を奉献、現在に至っている。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

平安時代に創建・源頼義が戦勝祈願し凱旋

社伝によると、寛平年間(889年-898年)の創建とされる。

地域で祀られた八幡信仰の神社であった。

永承六年(1051)、鎮守府将軍・源頼義が前九年の役で奥州に向かう際、当地に宿陣して戦勝を祈願。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られ、後の源頼朝や足利尊氏といった武家の先祖にあたる。

奥州の陸奥守に任命された源頼義が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

康平五年(1062)、安倍氏が滅亡し勝利した頼義は凱旋の際に当社の社殿を修復。

神恩に感謝し盛大に祭礼を行い、武将を当地に留めさせ末永く八幡神を祀らせた。

太田道灌の戦勝祈願・道灌が植樹した道灌槇

文明九年(1477)、太田道灌が石神井城の豊島氏と戦う際に当社へ戦勝祈願。

これは源頼義の故事に倣って行われたとされている。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、当時の江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

この際に道灌は当社に槇を1株植樹。

これが現在も御神木として境内に残る道灌槇である。

これが現在も御神木として境内に残る道灌槇である。

村の鎮守として崇敬を集めた江戸時代

天正十八年(1590)、関東移封により徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康の命を受けた柏木右近が当地の検地を実施。

その際に当社の社殿を改修し別当寺「大泉院」を置いた。

天和元年(1681)、社殿を修復。

その後も村民たちの崇敬が篤く度々社殿が造営されたと伝わる。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう書かれている。

(上荻窪村)

八幡社

除地二町三段三畝七歩。西の方遅野井村界ひにあり。村の鎮守なり。社は五尺四方。覆屋二間に四間半東向。前に鳥居をたつ。両邊に杉の並木あり。神体は馬上にして衣冠の木像なり。長七寸許。鎮座の年代詳ならず。例祭八月十五日。別当を松永山大泉院と云ふ。本山派の修験にて相州小田原玉龍坊の配下なり。

上荻窪村の「八幡社」とされているのが当社。

「村の鎮守なり」とあり、上荻窪村の鎮守であった事が記されている。

御神体の木像や別当寺を「大泉院」が担っていた事も記載。

明治以降の歩み・戦後の境内整備

明治になり神仏分離。

別当寺「大泉院」の僧は当社の神職となる。

明治七年(1874)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され上井草村・下井草村・上荻窪村・下荻窪村が合併し井荻村が成立。

明治二十八年(1895)、本殿を改築。

これが現存する本殿とされている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらず青梅街道沿いに鎮座していた事が分かる。

井草一帯と荻窪一帯が合併した井荻村の一帯で、当地は旧村名から上荻窪と呼ばれていた。

当社はそうした地域の鎮守として崇敬を集めた。

戦後になり多くの境内整備が行われる。

昭和四十二年(1967)、明治維新百年記念事業によって社殿の移転・増築、神門・廻廊・渡り殿等を新築。

現在の立派な境内となった。

現在の立派な境内となった。

その後も、境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

表参道の向かいには杉並アニメーションミュージアム

最寄駅は荻窪駅か西荻窪駅だがどちらからも徒歩20分ほどの距離。

青梅街道沿いにあるので分かりやすい。

大きな参道は東参道と北参道があり東参道が表参道。

一之鳥居は平成二十三年(2011)の東日本大震災で倒壊したものの同年再建。

一之鳥居は平成二十三年(2011)の東日本大震災で倒壊したものの同年再建。

緑に囲まれた境内は東京都の指定樹林となり杉並区の保護樹林にも指定。

緑に囲まれた境内は東京都の指定樹林となり杉並区の保護樹林にも指定。

表参道の向かいには「杉並アニメーションミュージアム」。

アニメに関する総合博物館。

アニメに関する総合博物館。

杉並区は地場産業としてアニメを推進していて氏子町内にもこうした旗が各地に。

杉並区は地場産業としてアニメを推進していて氏子町内にもこうした旗が各地に。

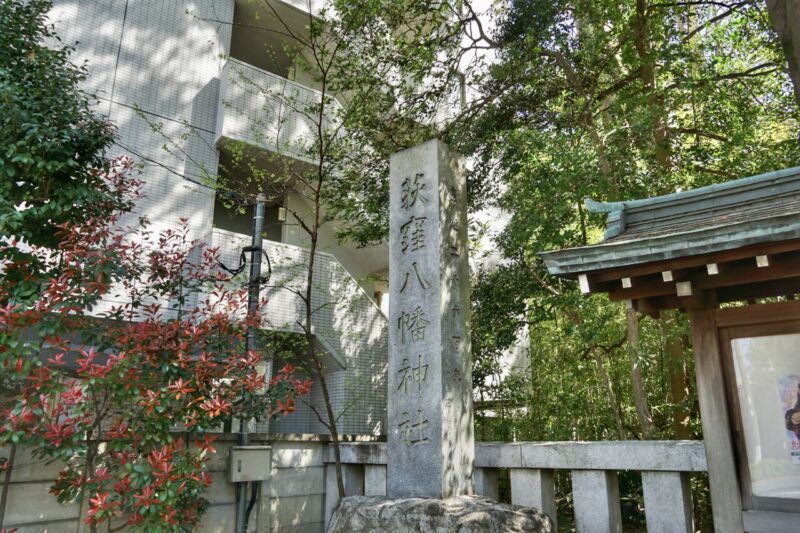

青梅街道に面した北参道・区内最古の狛犬

青梅街道に面して北参道が整備。

大燈籠が置かれ社号碑などもこちらに。

大燈籠が置かれ社号碑などもこちらに。

青梅街道に面しているのでこちらから参拝する方のほうが多いだろう。

青梅街道に面しているのでこちらから参拝する方のほうが多いだろう。

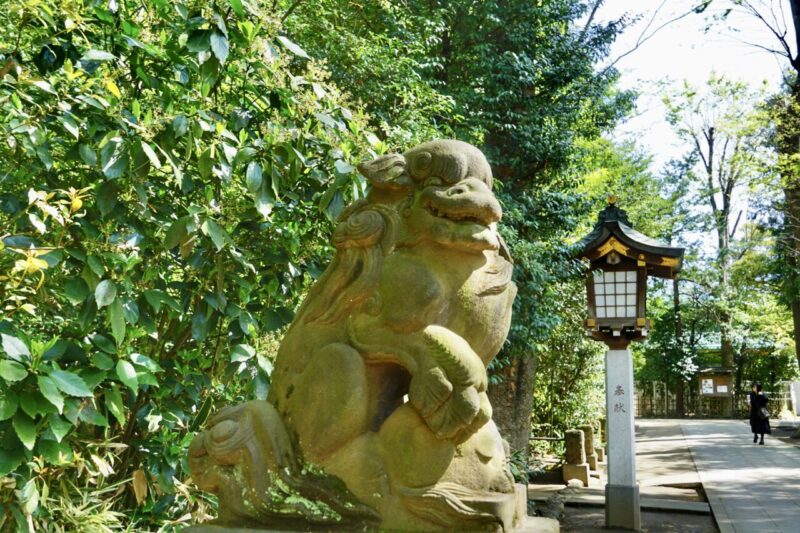

北参道の鳥居を潜ると参道の両脇に一対の狛犬。

安政二年(1855)に奉納。

安政二年(1855)に奉納。

子持ちの阿吽狛犬。

子持ちの阿吽狛犬。

子の仕草が可愛らしい。

子の仕草が可愛らしい。

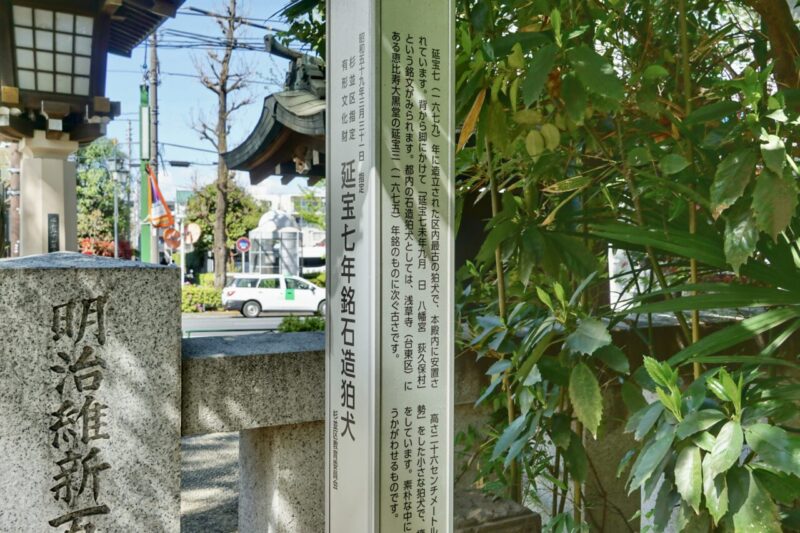

当社には他にもっと古い狛犬が保管されている。

延宝七年(1679)の石造狛犬で区内最古の狛犬。

延宝七年(1679)の石造狛犬で区内最古の狛犬。

本殿内に安置されているため画像はないが杉並区指定有形文化財。

本殿内に安置されているため画像はないが杉並区指定有形文化財。

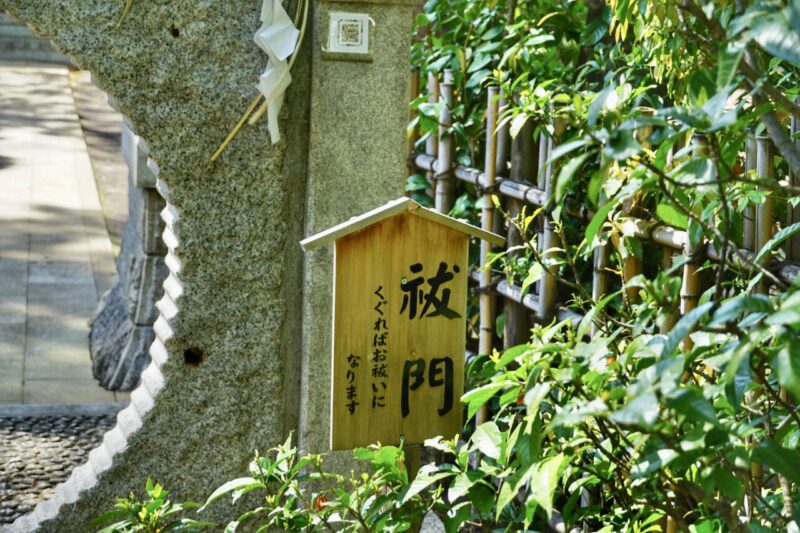

祓門が併設された二之鳥居

東参道と北参道が交わった先に二之鳥居。

二之鳥居の右手に祓門が置かれているのが特徴的。

二之鳥居の右手に祓門が置かれているのが特徴的。

旧一之鳥居の台座を利用したものでこの穴を潜ると身が清められるとされる。

旧一之鳥居の台座を利用したものでこの穴を潜ると身が清められるとされる。

いわゆる大祓で行われる茅の輪的な門。

いわゆる大祓で行われる茅の輪的な門。

二之鳥居の先に手水舎。

吐水口が玉持ちの狛犬。

吐水口が玉持ちの狛犬。

可愛らしい造形。

可愛らしい造形。

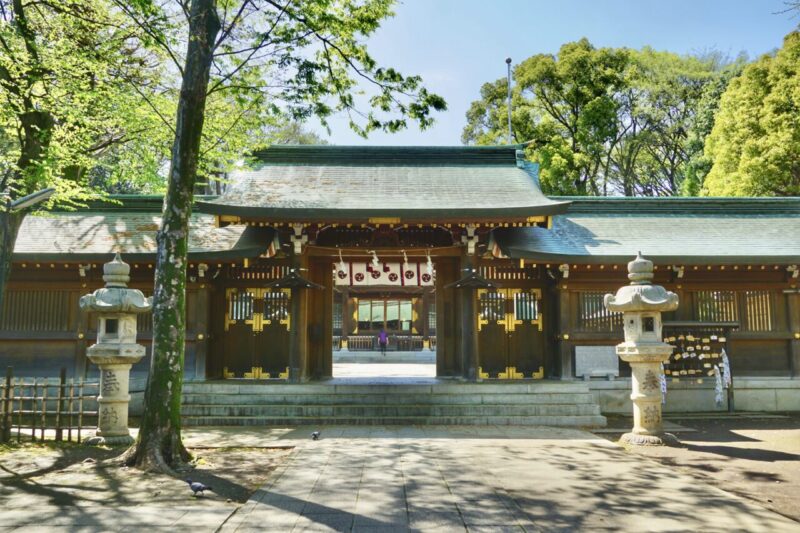

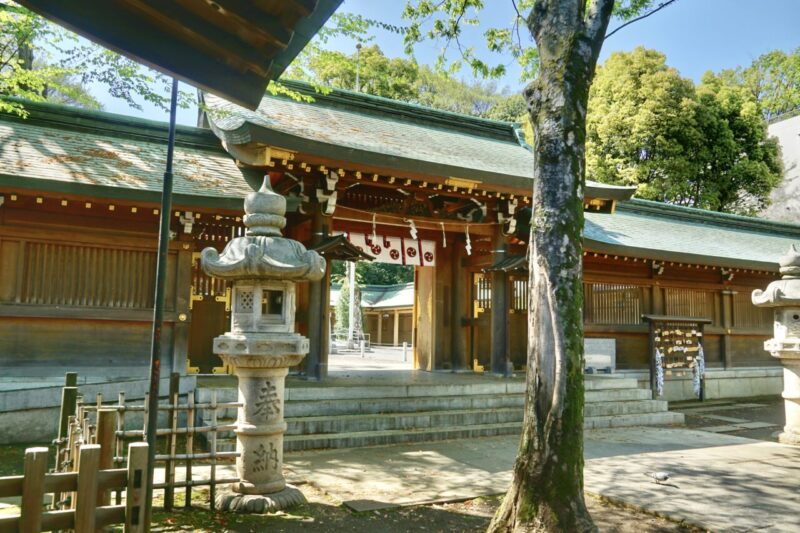

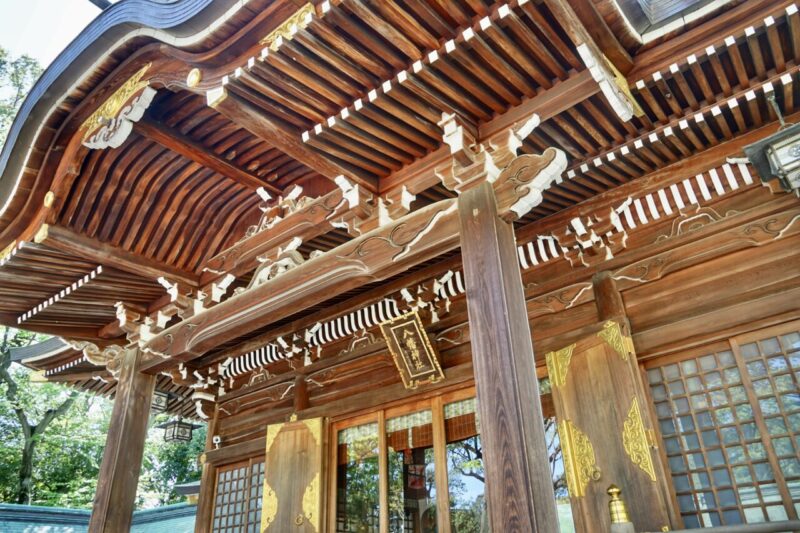

立派な神門と廻廊

その先に立派な神門。

昭和四十二年(1967)に神門と廻廊が新築された。

昭和四十二年(1967)に神門と廻廊が新築された。

地域の鎮守にこうした神門まで設置されるのは比較的珍しい。

地域の鎮守にこうした神門まで設置されるのは比較的珍しい。

ぐるっと廻る廻廊。

ぐるっと廻る廻廊。

大社にも匹敵するような整備で地域からの崇敬の篤さが伝わる。

大社にも匹敵するような整備で地域からの崇敬の篤さが伝わる。

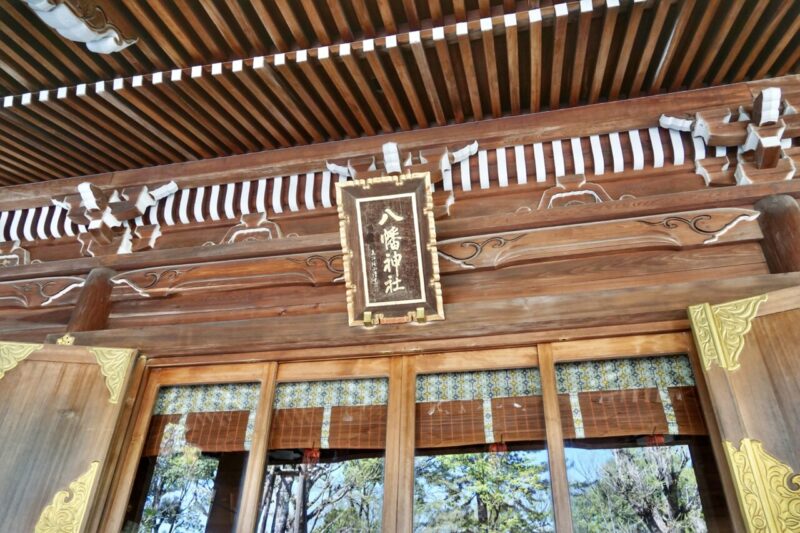

総檜造りの立派な社殿

神門を潜ると総檜造りの立派な社殿。

拝殿は昭和十一年(1936)に改築されたものが現存。

拝殿は昭和十一年(1936)に改築されたものが現存。

社殿は昭和四十二年(1967)に境内の中で移されて現在の場所に鎮座となった。

社殿は昭和四十二年(1967)に境内の中で移されて現在の場所に鎮座となった。

扁額には「八幡神社」の文字。

扁額には「八幡神社」の文字。

周囲が廻廊で囲まれているため本殿を見る事はできないが、明治二十八年(1895)に改築されたものが現存していると云う。

周囲が廻廊で囲まれているため本殿を見る事はできないが、明治二十八年(1895)に改築されたものが現存していると云う。

太田道灌が植樹した道灌槇

拝殿前左手に御神木である道灌槇。

文明九年(1477)、太田道灌が当社で戦勝祈願した際に植えたとされるもの。

文明九年(1477)、太田道灌が当社で戦勝祈願した際に植えたとされるもの。

今なお高くそびえ立っており樹齢500年以上の御神木とされている。

今なお高くそびえ立っており樹齢500年以上の御神木とされている。

当社のシンボルにもなっている。

当社のシンボルにもなっている。

境内社や神楽殿など

表参道の右手に境内社が並ぶ。

手前にあるのが祓戸神社・琴平神社・須賀神社・稲荷神社・御嶽神社の合殿。

手前にあるのが祓戸神社・琴平神社・須賀神社・稲荷神社・御嶽神社の合殿。

その左手に猿田彦神社。

猿田彦神社の左に秋葉神社が置かれている。

猿田彦神社の左に秋葉神社が置かれている。

御朱印の起源にもなった「六十六部」の奉納碑も。

御朱印の起源にもなった「六十六部」の奉納碑も。

境内の右手に立派な神楽殿。

昭和七年(1932)に造営された神楽殿で昭和四十三年(1968)に増築が行われた。

昭和七年(1932)に造営された神楽殿で昭和四十三年(1968)に増築が行われた。

ベンチには猫ちゃんの置物。

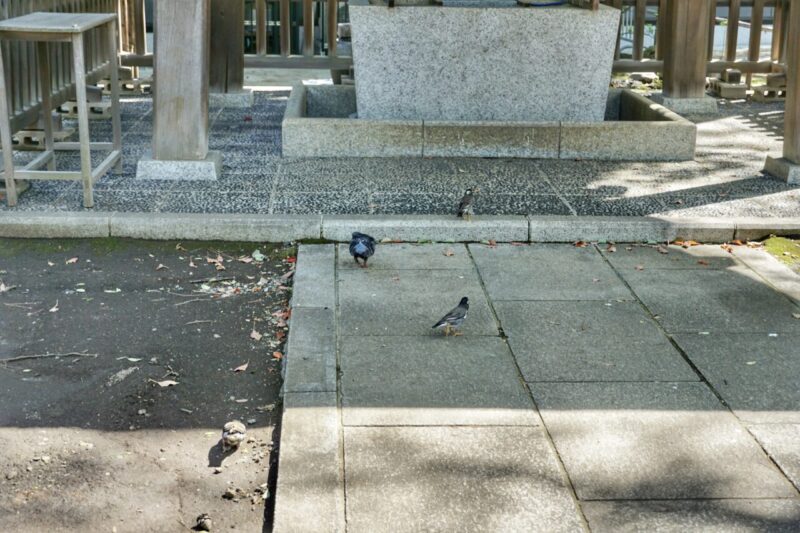

境内には数多くの鳩の姿も。

境内には数多くの鳩の姿も。

八幡信仰の御神使は鳩とされるため縁起が良い。

八幡信仰の御神使は鳩とされるため縁起が良い。

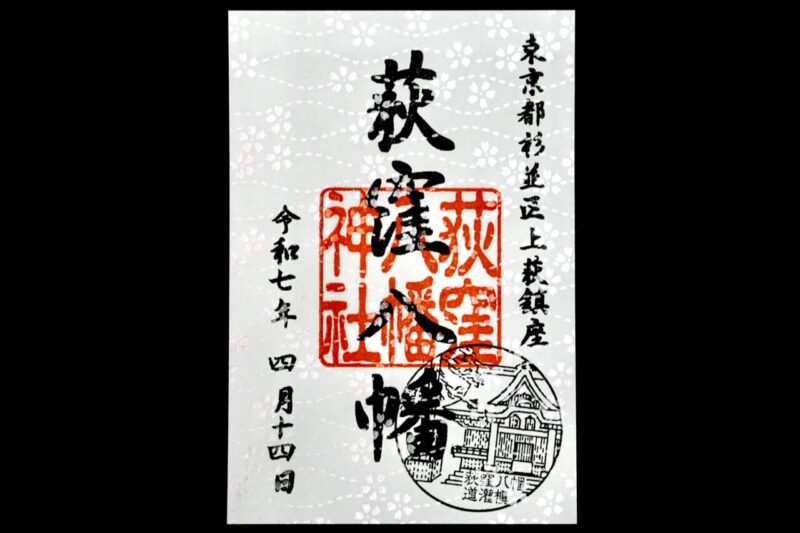

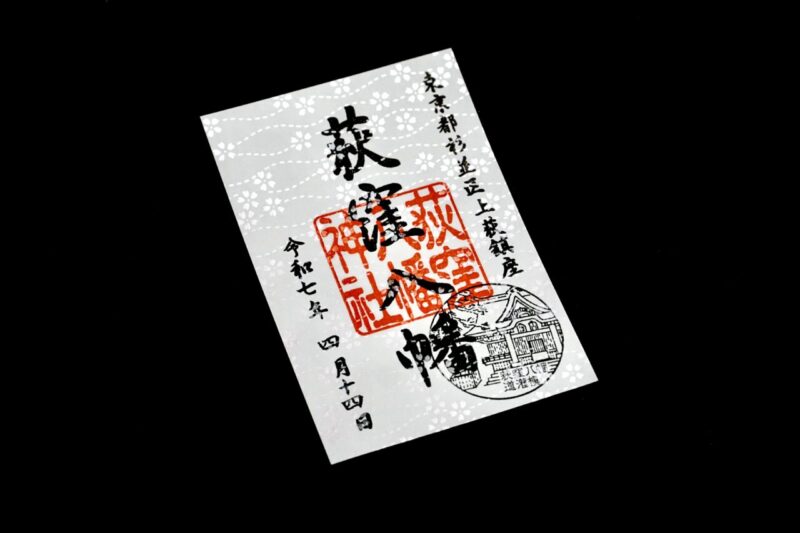

御朱印は書き置きで授与

御朱印は社務所にて。

現在は書き置きのみの対応となっている。

現在は書き置きのみの対応となっている。

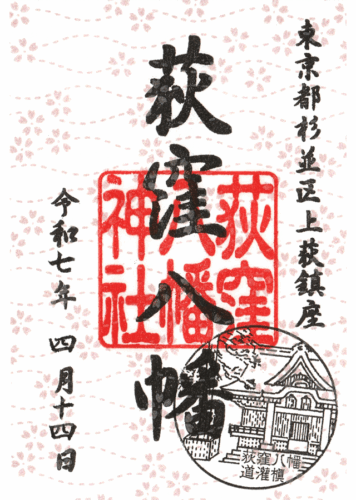

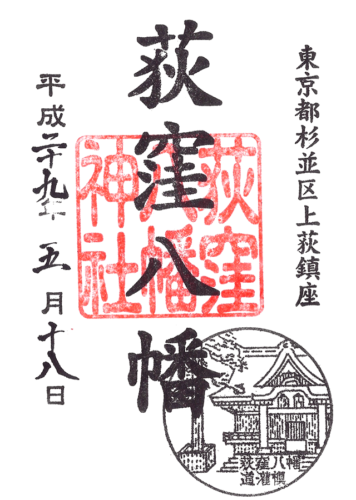

御朱印は「荻窪八幡神社」の朱印。

社殿や道灌槇のスタンプ入り。

社殿や道灌槇のスタンプ入り。

まだ4月の桜の季節の参拝だったため桜が浮かぶ用紙での授与であった。

まだ4月の桜の季節の参拝だったため桜が浮かぶ用紙での授与であった。

所感

上荻窪村の鎮守である当社。

八幡信仰らしく源頼義の伝承が残り、その故事に倣ったという太田道灌の伝承も残る。

特に太田道灌は当社に槇を植えたと云いそれが今も御神木とされている道灌槇。

今も高く聳えた御神木は見事で歴史を伝えてくれる。

境内も比較的広く指定樹林となり保護されていて緑の多い境内。

青梅街道沿いに鎮座しながらも静かな空間となっている。

戦後に大規模な境内整備が行われているように、今もなお地域からの崇敬の篤さが伝わる素敵な神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※社名部分は墨書きではなく印判によるもの。

- 桜仕様

- 通常

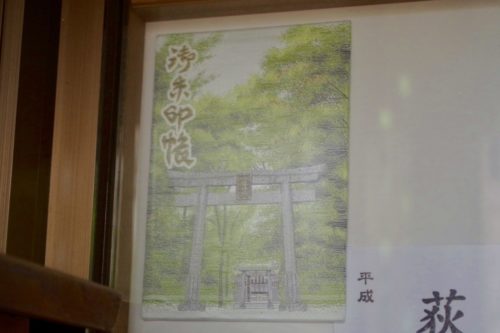

御朱印帳

オリジナル御朱印帳(頒布終了)

初穂料:1,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

緑に囲まれた東参道の社頭をデザイン。

現在は御朱印帳の頒布終了。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2025/04/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/18(御朱印拝受)

コメント