目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

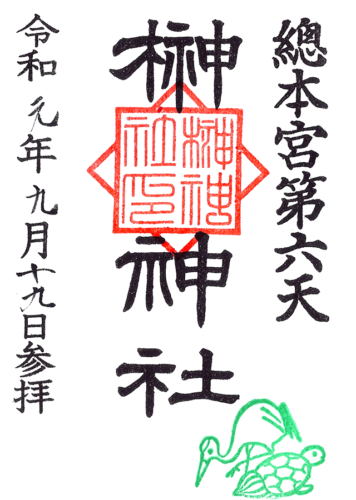

総本宮第六天とも称される榊神社

東京都台東区蔵前に鎮座する神社。

旧社格は村社で、蔵前1丁目や柳橋1丁目など周辺の鎮守。

古くは「鳥越神社」の末社で、鳥越三所明神の1社として称され崇敬を集めた。

神仏分離までは「第六天神宮」「第六天社」と称され、第六天魔王を祀っていたとされる。

武蔵国中心に数多くあった第六天系神社の総本宮とも称された古社。

正式には「榊神社」の社号であるが、旧社号から「第六天榊神社」と称される事が多い。

神社情報

第六天榊神社(だいろくてんさかきじんじゃ)

御祭神:天神第六代坐榊皇大御神(面足尊・惶根尊)

社格等:村社

例大祭:6月第1土・日曜

所在地:東京都台東区蔵前1-4-3

最寄駅:蔵前駅・浅草橋駅

公式サイト(X):https://twitter.com/dai6tensakaki

御由緒

遠い昔、第十二代の景行天皇の御代に、東国の治安が大変乱れた時がありました。

天皇は、皇子日本武尊に勅命(陛下のご命令)を下され、平和な東国の建設を御命じになりました。

皇子は、東国に御下向になり、隅田川の川辺の清らかな周辺を選んで、国土を御創りなされた榊皇大神をお祭りされ、平和な国造りに御努力されました。

この時、景行天皇の御代四十年を以って、當神社の御創建の時とされております。今から、凡そ1900年の昔であります。

爾来、郷土の氏神様として大切にお祭りされて、今日に及んでおります。

江戸時代には、徳川家康公が天正十八年に江戸の地に入るや、特に御崇敬され、元和六年に今の蔵前の川岸一帯に浅草御蔵(幕府の米蔵)を創建されると、産土の神社として大変に御崇敬されました。

去る昭和三十五年六月には、未曾有の盛儀を以って、御鎮座壱千八百五十年の式年大祭が斎行されました。(頒布の用紙より)

歴史考察

日本武尊が皇祖二柱の神を祀る伝承

社伝によると、景行天皇御代(71年-130年)に創建と伝わる。

日本武尊が東征の途中で鳥越の丘に留まり、国土創成の祖神である皇祖二柱の神を祀ったと云う。

白銅の宝鏡を納め東国の平安を祈願、国家鎮護の神宮として創建したとされる。

第12代景行天皇皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

鳥越の丘に後に村民によって日本武尊が祀られたのが「鳥越神社」。

当社は後に「鳥越神社」の末社とされた。

創建地は後に浅草森田町(現・蔵前4)と呼ばれた地で、当時は広大な敷地を有した「鳥越神社」の境内の一画であった。

広大な社地を有した鳥越三所明神の1社

かつて「鳥越神社」の社地はとても広大だったと伝えられている。

江戸時代までは約2万坪もの社地を有し、鳥越山(古くは白鳥山)と呼ばれた丘の上に鎮座。

当社は浅草森田町(現・蔵前4)と呼ばれた一画に鎮座していた。

そうした「鳥越神社」の広大な社地には、「鳥越大明神」と称された「鳥越神社」の他に、「熱田明神」「第六天神」の2社が鎮座していて、これらを合わせて「鳥越三所明神」と称した。

当時の「熱田明神」「第六天神」(当社)は「鳥越神社」の末社と云う扱いで、「鳥越神社」が本社として山頂に鎮座。

広大な社地を有し大いに崇敬を集めたと云う。

第六天魔王を祀る第六天社の総本宮

現在の御由緒には日本武尊が皇祖二柱の神を祀ったとあるが、かつては「第六天神宮」「第六天社」と称されていたように神仏習合時代は第六天魔王を祀っていた事が分かる。

天魔とも称される魔。

第六天とは仏教における天のうち、欲界の六欲天の最高位にある他化自在天(たけじざいてん)を云う。

仏道修行を妨げている魔王と畏れられ、織田信長は第六天魔王を自称したと云う伝承でも知られる。

第六天魔王を祀る「第六天神社」は、関東圏、特に武蔵国に多く創建された神社。

悪疫退散の御神徳を念じて祀られる事が多く、当社もそうした信仰の中で創建されたのであろう。

中でも当社は「総本宮第六天」とも称されたと云う。

各地に祀られている第六天信仰の総本宮とされたと伝わる。

現在も御朱印には「総本宮第六天」の印が押されている。

江戸の再開発・当社も遷座を余儀なくされる

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

江戸の再開発が進み、「鳥越三所明神」が鎮座していた鳥越の地もその影響を受ける事となる。

元和六年(1620)に全国の天領からの米を収蔵するため、隅田川沿いに浅草御蔵を造営。

埋め立てに必要な土の確保のため、「鳥越神社」が鎮座していた鳥越山を切り崩す事となる。

そのため広大だった敷地の多くを幕府に接収された。

さらに北側にあった姫ヶ池も埋め立てられ、これらは旗本や大名屋敷などの御用地とされた。

広大な敷地を有した三社の「鳥越三所明神」は移転を余儀なくされてしまう。

正保二年(1645)、鳥越山は完全に取り崩され消滅。

「熱田明神」は山谷(新鳥越町)へ遷座、「第六天神」(当社)は堀田原に遷座させられた。

享保三年(1718)、火災で類焼。

享保四年(1719)、浅草不唱小名(現・柳橋1)に遷座。

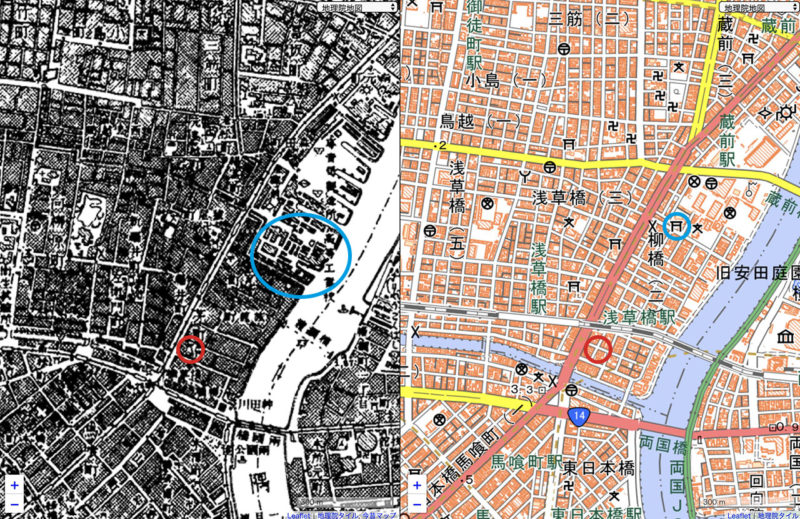

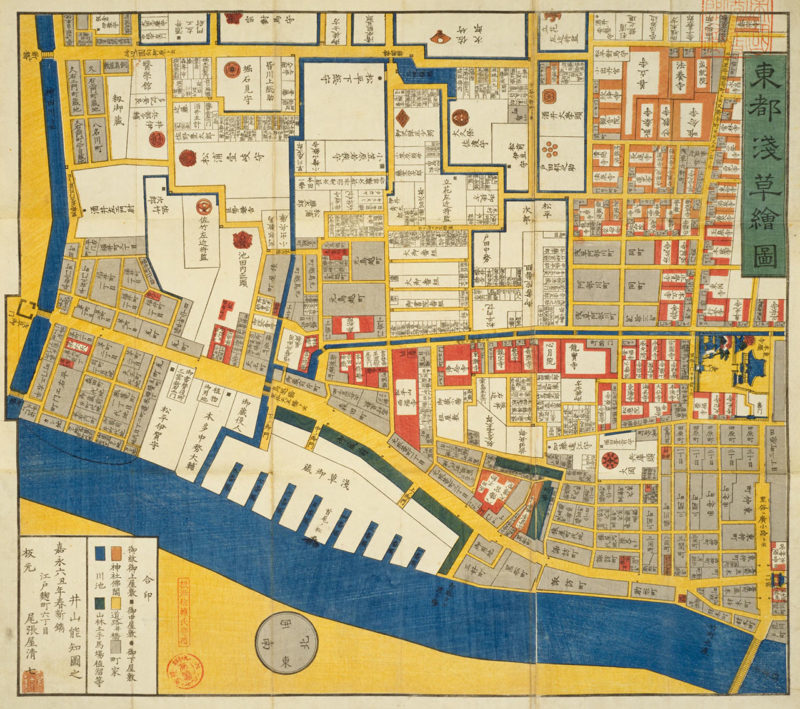

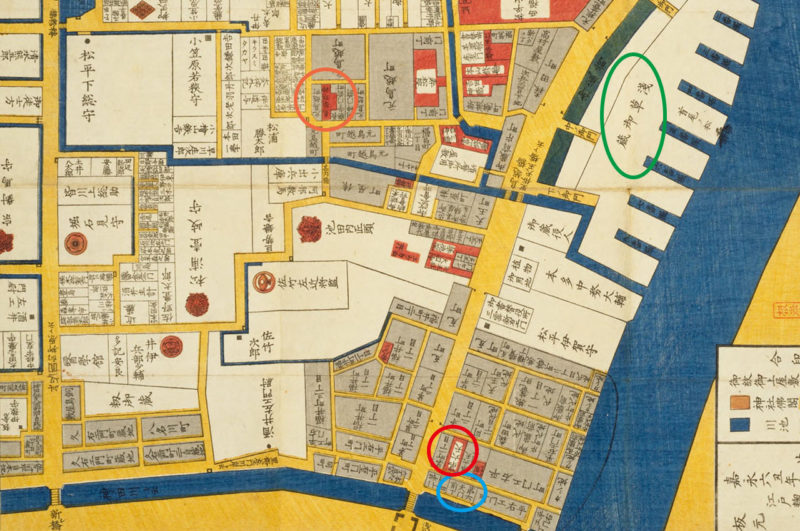

江戸切絵図から見る当社

江戸時代(遷座後)の当社周辺については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の浅草や蔵前周辺の切絵図。

右が北の地図で、当社は左端付近に描かれている。

赤円で囲った箇所に「第六天」と記されているのが当社。

現在の浅草橋駅の南東すぐ、現在の柳橋1丁目が当社の旧鎮座地にあたる。

橙円で囲ったのが「鳥越神社」で、創建時の当社はその東あたりに鎮座していた。

緑円で囲ったのが隅田川沿いの浅草御蔵。

全国の天領からの米を収蔵するための蔵で、この浅草御蔵を造営するために、鳥越三所明神が鎮座していた鳥越山は切り崩された。

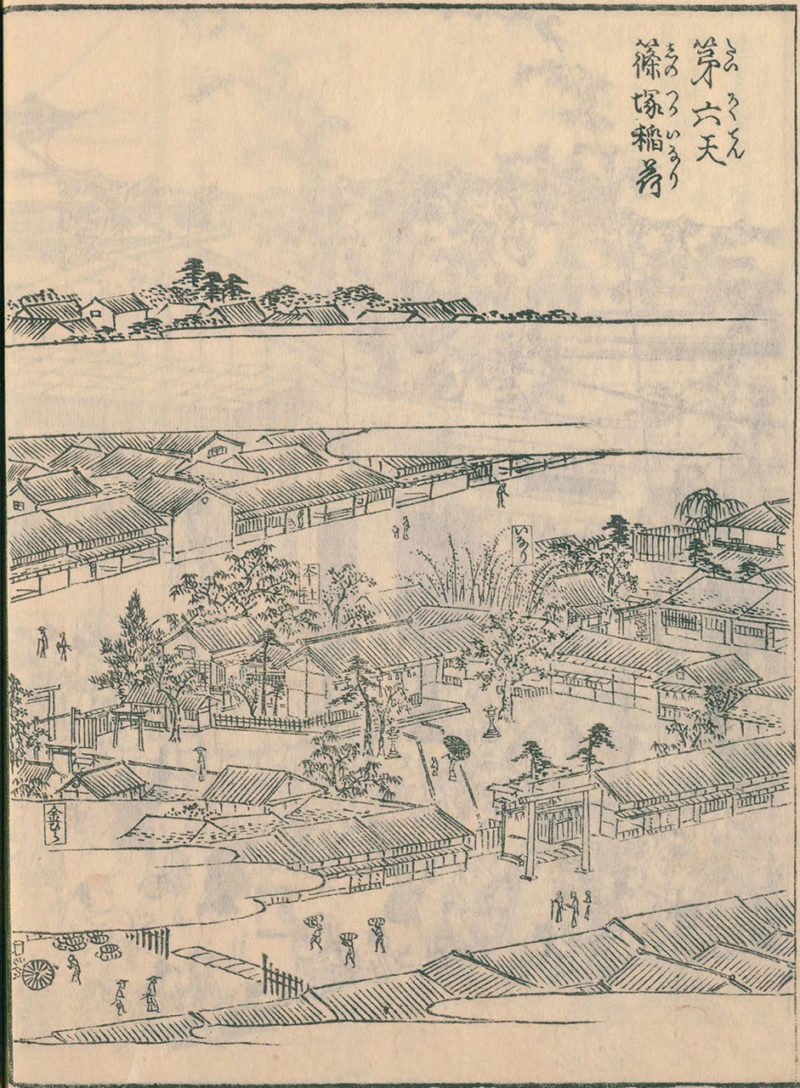

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「第六天」として描かれているのが当社。

現在の社地ではなく、現在の浅草橋駅の南東すぐ柳橋1丁目に鎮座していた時代のもの。

「本社」と記されていて鳥居や社殿など中々に立派な境内だったことが窺える。

明治以降の歩み・現在地へ遷座・戦後の大改修

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治六年(1873)、「榊神社」へ改称。

第六天信仰は神仏習合の色合いが大変濃いため、神仏分離の際に御祭神を現在の天神第六代坐榊皇大御神(面足尊・惶根尊)に改めた。

第六天信仰は神仏習合の色合いが大変濃いため、神仏分離の際に御祭神を現在の天神第六代坐榊皇大御神(面足尊・惶根尊)に改めた。

「第六天社」は第六天魔王を祀ると云う神仏習合の色合いが濃い信仰であった。

そのため神仏分離の際に、関東に鎮座していた多くの「第六天社」は、御祭神や社号の変更を余儀なくされ、各社に合祀されるなど衰退の一途を辿る。

御祭神は「大六天」の社号から、神世七代における第六代のオモダル・アヤカシコネに変更される事が多く、当社もそうした流れを汲む変更となった。

オモダル・アヤカシコネは、面足尊・惶根尊の字を充てる事が多い。

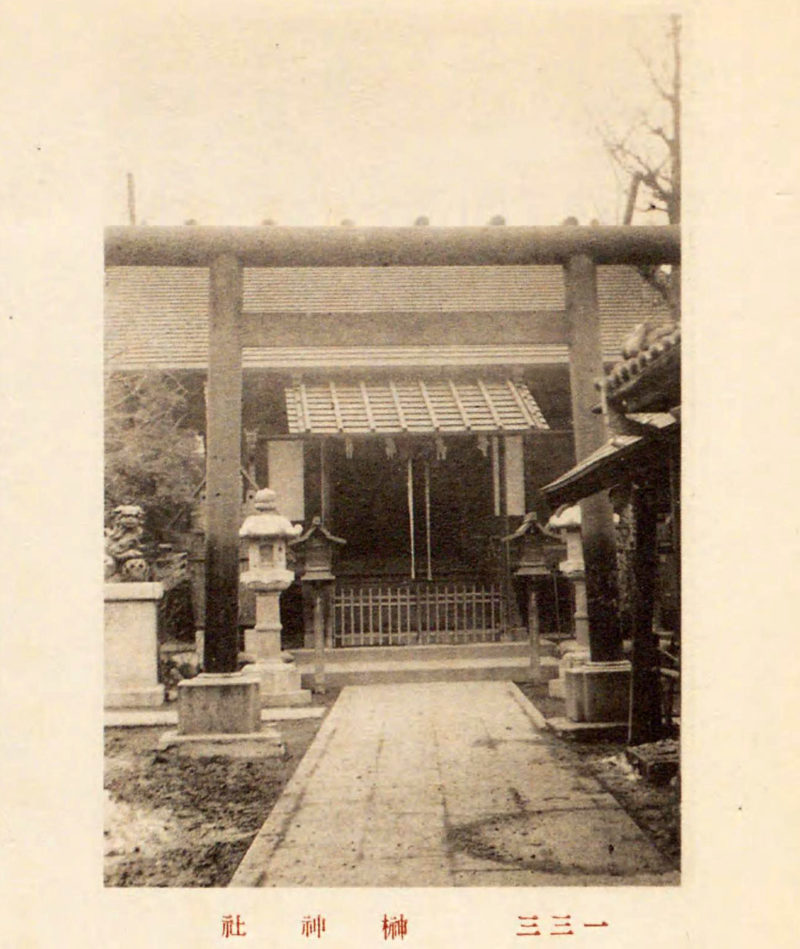

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが当時の鎮座地で、現在の柳橋1丁目にあたる。

青円で囲っているのが現在の鎮座地で、当時は「高等工業」と云う学校が置かれていた。

「榊神社」として、当時の写真が記録されている。

関東大震災以前の当社の貴重な姿が掲載。

後に現在地に遷座する事になるので、江戸時代からのかつての姿。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

昭和三年(1928)、関東大震災後の区画整理のため、蔵前1丁目の現在地に遷座。

当社が遷座する以前の明治七年(1874)には官立の図書館・浅草文庫が置かれた地。

当社の境内には浅草文庫跡碑が置かれている。

当社の境内には浅草文庫跡碑が置かれている。明治十四年(1881)に閉鎖された後は、上述の明治の古地図に掲載されているように、東京職工学校(後に東京高等工業学校、現在の東京工業大学)の敷地となっていた。

関東大震災後に東京高等工業学校が目黒区大岡山に移転し、空いた土地に当社が遷座した形となる。

昭和八年(1933)、鉄筋コンクリート造の社殿を建立。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿の外部を残し焼失。

昭和三十一年(1956)、社殿の大改修が行われた。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

戦前に建立された立派な大鳥居

最寄駅の浅草橋から江戸通りを北上し、須賀橋交番前を右折した先に鎮座。

南に面して立派な大鳥居は、昭和十五年(1940)に建立された戦前のもの。

南に面して立派な大鳥居は、昭和十五年(1940)に建立された戦前のもの。

社号碑には「榊神社」の文字で、海軍大将で男爵の大角岑生によるもの。

社号碑には「榊神社」の文字で、海軍大将で男爵の大角岑生によるもの。

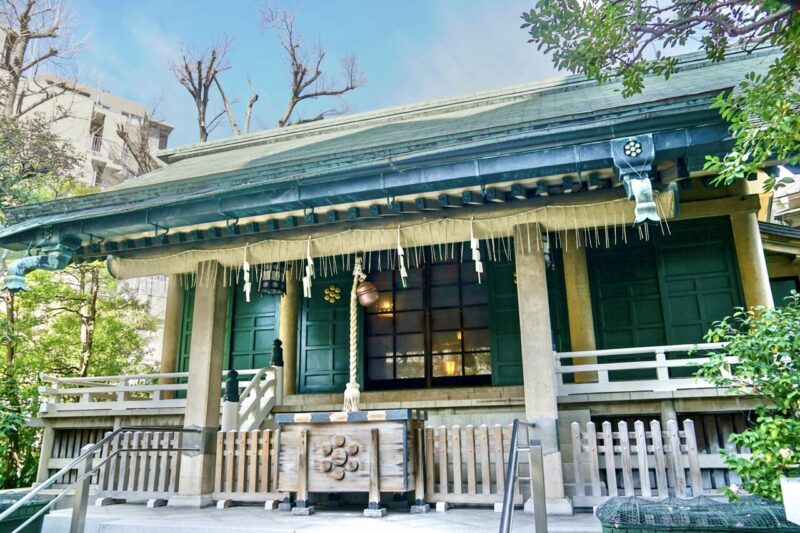

戦後に大改修された鉄筋コンクリート造社殿

参道を進むとやや左手に社殿。

昭和八年(1933)に鉄筋コンクリート造で建立された社殿。

昭和八年(1933)に鉄筋コンクリート造で建立された社殿。

昭和二十年(1945)の東京大空襲で鉄筋コンクリート部分の外側を残して焼失。

昭和二十年(1945)の東京大空襲で鉄筋コンクリート部分の外側を残して焼失。

翌年には改修が始まり、10年の歳月をかけて昭和三十一年(1956)に大改修が竣功。

翌年には改修が始まり、10年の歳月をかけて昭和三十一年(1956)に大改修が竣功。

その後も改修されつつ現存している。

その後も改修されつつ現存している。

賽銭箱には社紋でもある七曜紋。

賽銭箱には社紋でもある七曜紋。

招魂社系の狛犬が二対

拝殿前に一対の狛犬。

こちらは新しく見えるが昭和八年(1933)奉納と古い招魂社系。

こちらは新しく見えるが昭和八年(1933)奉納と古い招魂社系。

筋肉隆々で西鳥居の狛犬とはまた違った造形。

筋肉隆々で西鳥居の狛犬とはまた違った造形。

西鳥居側に一対の狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された狛犬で、こちらも招魂社系。

昭和十五年(1940)に奉納された狛犬で、こちらも招魂社系。

端正な体躯の阿吽の狛犬で良い造形。

端正な体躯の阿吽の狛犬で良い造形。

縁起のよい社号の境内社・浅草文庫跡碑・力石

この近くに浅草文庫跡碑。

現在の鎮座地にかつて浅草文庫があった事に因む。

現在の鎮座地にかつて浅草文庫があった事に因む。

明治七年(1874)に開設された官立の図書館(公立図書館)。

明治十四年(1881)に上野恩賜公園に新築された博物館構内の「書籍借覧場」に移転し閉鎖。

閉鎖後は東京職工学校(後に東京高等工業学校、現在の東京工業大学)の敷地となり、関東大震災後に東京高等工業学校が目黒区大岡山に移転し、空いた土地に当社が遷座した形となる。

社殿の左手に境内社が並ぶ。

手前にあるのが七福稲荷神社。

手前にあるのが七福稲荷神社。

これまた七福の社号で縁起良い。

これまた七福の社号で縁起良い。

その奥に豊受神社・事比羅神社の合殿。

その奥に豊受神社・事比羅神社の合殿。

境内の左手に力石。

大鳳石と記され明治初期に力持ちが持ち上げたもので、かなり巨大な力石。

大鳳石と記され明治初期に力持ちが持ち上げたもので、かなり巨大な力石。

その近くには手押しポンプ式の井戸も設けられている。

その近くには手押しポンプ式の井戸も設けられている。

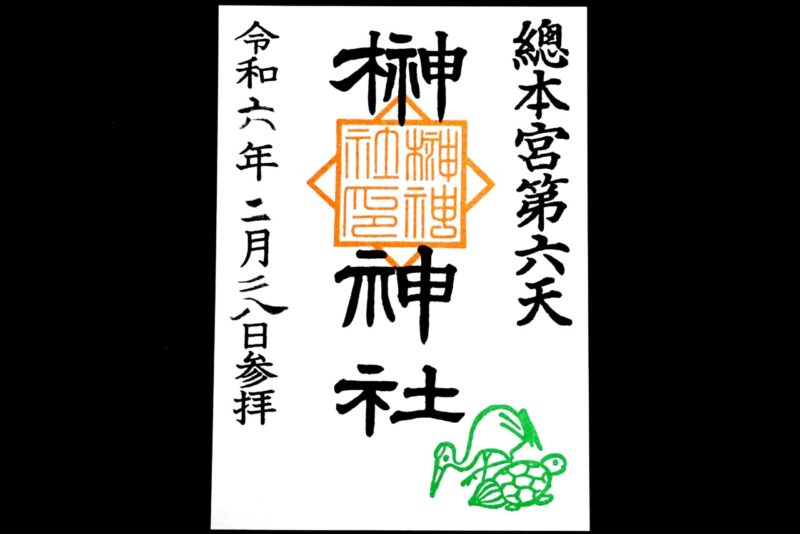

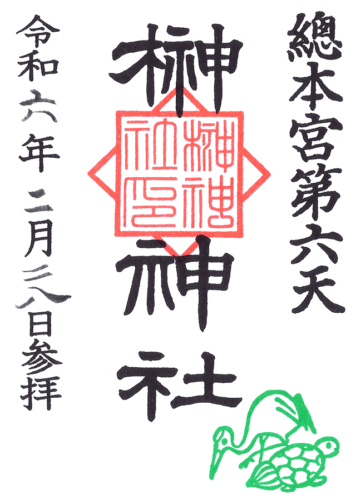

御朱印には鶴亀のスタンプ・健康長寿の御神徳

御朱印は中央に「榊神社印」の朱印、総本宮第六天の印判も特徴的。

緑色で鶴亀の可愛らしいスタンプも押されているのが特徴。

緑色で鶴亀の可愛らしいスタンプも押されているのが特徴。

絵馬掛けには榊がデザインされた絵馬。

当社の社号「榊神社」から来たもので、榊は神道の神事にも用いられる植物。

当社の社号「榊神社」から来たもので、榊は神道の神事にも用いられる植物。

所感

正式名称は「榊神社」だが、現在も「第六天榊神社」とされる事の多い古社。

第六天から分かるように古くは第六天魔王を祀っており、関東圏に広がった第六天信仰の神社であった。

「鳥越神社」と共に鳥越の地に鎮座し、「鳥越三所明神」の一社とされ崇敬を集めた。

その後、江戸の開拓と共に遷座を余儀なくされ、さらにその後も幾度かの遷座を経ている。

現在の社地に定まったのは昭和初期の事で、以後は一帯の鎮守とされている。

神仏分離の際に御祭神を第六天魔王から面足尊・惶根尊に改め、現在は健康長寿の神として信仰を集める。

時代の変遷と共に色々な影響を受けた神社であるが、今もこうして立派な境内を有しているのは地域からの崇敬を集めているからこそであり、地域の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

参拝情報

参拝日:2024/02/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/09/19(御朱印拝受)

コメント