目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

東宰府天満宮と称された亀戸天神

東京都江東区亀戸に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、その後に府社。

現在は東京十社のうちの一社、関東三大天神・江戸三大天神・東都七天神の一社に数えられる東京を代表する天神さま。

古くは「太宰府天満宮」に対して東の宰府として「東宰府天満宮」と称され、現在は「亀戸天神」「亀戸天満宮」と称される事が多い。

境内は梅や藤の名所でもあり、梅まつり・藤まつりは人気が高く「花の天神様」として愛されている。

神社情報

亀戸天神社(かめいどてんじんしゃ)

御祭神:天満大神(菅原道真公)

相殿神:天菩日命(菅原家の祖神)

社格等:准勅祭社・府社

例大祭:8月25日(4年に1度は大祭)

所在地:東京都江東区亀戸3-6-1

最寄駅:亀戸駅・錦糸町駅

公式サイト:http://kameidotenjin.or.jp/

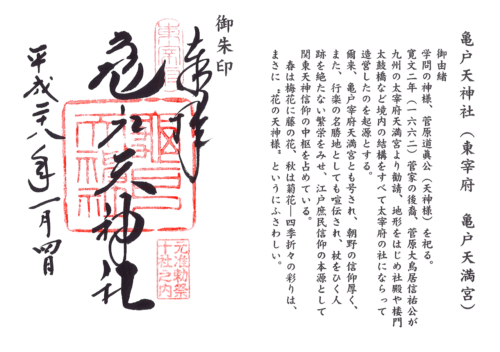

御由緒

学問の神様、菅原道真公(天神様)を祀る。

寛文二年(1662)菅家の後裔、菅原大鳥居信祐公が九州の太宰府天満宮より勧請、地形をはじめ社殿や楼門、太鼓橋など境内の結構をすべて太宰府の社にならって造営したのを起源とする。爾来、亀戸天満宮と号され、朝野の信仰厚く、また、行楽の名勝地としても喧伝され、杖を引く人、跡を絶たない繁栄をみせ、江戸庶民信仰の本源として関東天神信仰の中枢を占めている。

春は梅の花に藤の花、秋は菊花、四季折々の彩りは、まさに”花の天神様”というにふさわしい。(頒布の用紙より)

歴史考察

菅原道真の末裔による諸国行脚・当社を創建

社伝によると、寛文元年(1661)に創建と伝わる。

菅原道真の末裔・大鳥居信祐によって創建されたと云う。

菅原道真の末裔で、菅原大鳥居信祐とも称される。

天神信仰の総本社とされる筑前国「太宰府天満宮」(現・福岡県太宰府市)の神官であったと云う。

正保年間(1644年-1647年)、大鳥居信祐は夢で道真より句を授かる。

その霊夢によって、菅公(菅原道真公)ゆかりの「飛び梅の枝」で天神像を刻み、天神信仰を広めるため社殿建立の志をもって、諸国を巡った。

菅原道真公は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」も有名。

諸国を巡った信祐は、遠くは盛岡や日光まで巡ったとも云う。

中々心に叶う地が見つからなからないまま15年近くの年月が流れていく。

寛文元年(1661)、江戸の本所亀戸村に辿り着く。

この地にはそれ以前より天神様をお祀りした小祠があり、信祐はそこへ天神像を奉斎。

これが当社の始まりとされる。

太宰府天満宮に倣い境内を造営

寛文二年(1662)、江戸幕府は当社を本所の鎮守と定める。

四代将軍・徳川家綱が現社地を寄進。

当時の江戸は、明暦三年(1657)に発生した「明暦の大火」(別名:振袖火事)と云う、当時の江戸の大半を消失するに至った江戸時代最大の大火災からの復興途上であった。

復興開発事業の地として本所や深川といった地域を新興居住区域として指定。

本所鎮守として当社が定められ寄進を受けた。

家綱によって寄進された社地は、地形・社殿・楼門・回廊・心字池・太鼓橋など境内の殆どを「太宰府天満宮」に倣う形で造営され、例祭も「太宰府天満宮」に倣って行われた。

「太宰府天満宮」に対し、当社は東の宰府という意味で「東宰府天満宮」と呼ばれた。

寛文九年(1669)、菅原大鳥居信祐は上洛。

当社の図を後水尾法皇に奉り、法皇より菅神尊号の宸筆(しんぴつ/天子の直筆)を賜った。

享和二年(1802)、徳川将軍家からの下賜金で、壮麗な社殿が造営。

江戸きっての天神さまの一社として徳川将軍家・幕府から庇護された。

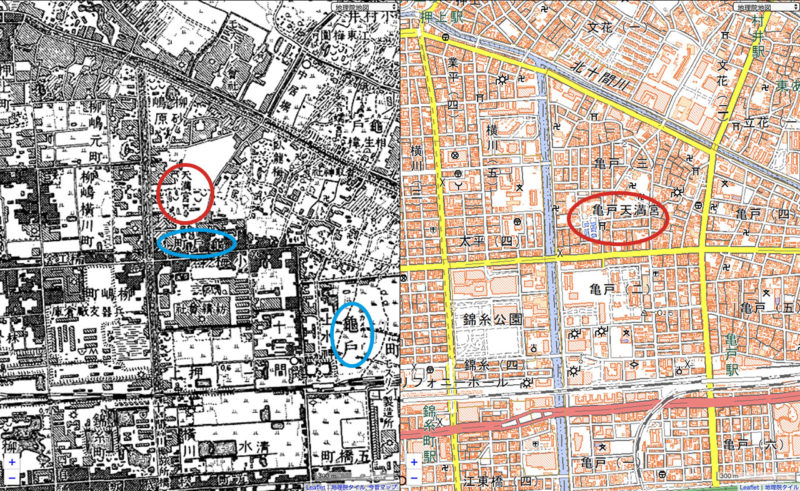

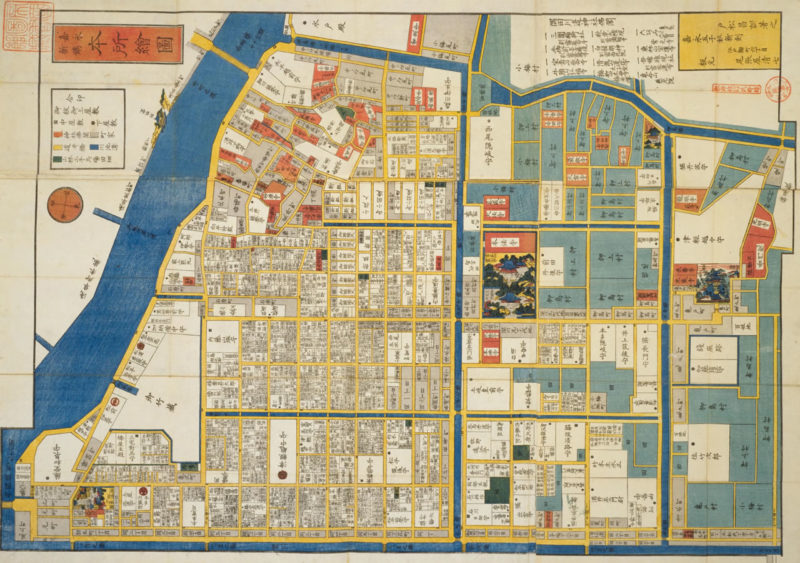

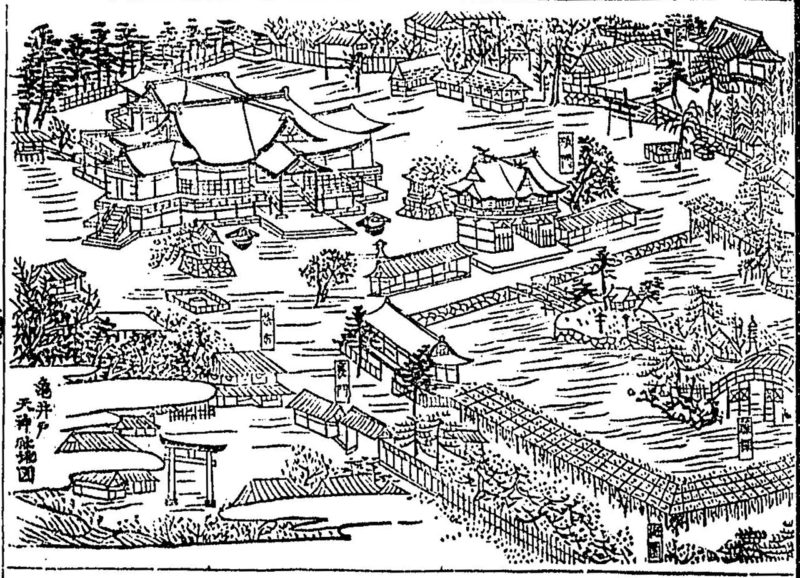

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の本所周辺の切絵図。

上が北の切絵図となっており、当社は図の右に描かれている。

「亀戸天満宮」と記され、現在とあまり変わらない配置だった事が窺える。

当社の周辺が亀戸町となっており、亀戸は当社を中心に当社の門前町として発展した事が分かる。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(亀戸村)

天神社

東宰府天満宮と號す。配祀二座、一は天保日命、一は祭神詳ならず。社記を閲するに當社造営の来由は太宰府の神職菅原善昇十八世の孫、大鳥居信祐と云者常に天満宮を崇信する「浅からす或夜の夢に、かうたちて栄ふる梅の若枝かな」と云連歌の發句を得たり。又別當職信兼も同じ夜に霊夢を蒙り同じ發句を神託有りしか夢寐の間、宮殿のもとに坐しけると覚へ御簾のうちより直垂の御袖あらはれて、かの發句にいへるかうたちての五文字は、十立をと書へしとの御告ありしと見て夢は覚たりとそ、是正保三年の事なりとそ信祐此夢に威し頓て、満宮の愛し賜ひし飛梅を以て神體を彫刻し社を建立して遷座し奉らんとの志願を起し、諸國を巡歴して天満宮の社を造立し、或は荒廃せる社を再建してかの霊夢に依て彫刻せし神體を鎮坐しへしと思ひしかと、神慮にかなはさるゆへにや造立せり社も多かりけれど、とかくして其意に満りと思う地もあらざりけり。其後終に江戸へ下りて此村の中程に有し天満宮の小祠を修造して、かの神體を遷せり。時に寛文元年八月二十三日なり。是を元宮天神と號す。其地は今の社地より東の方へ六七丁隔たりたる所なり。今は社もなくてその跡は僅かの除地なり。これを天神蓊地と號せり。然るに彼元宮天神遷座の後同じ年の内にたま々々台命ありて、本所方一里の地を開かれ武家町家に賜はりて居住の地とせしめたまへり。其時築地の奉行徳山五兵衛、山崎四郎左衛門なりしかは、信祐ありつることともを彼二人へうつたへしに、翌二年二月十九日松平伊豆守信綱久世大和守廣之指揮ありしは、此社新地の鬼門にも當りたるは、何の幸かしかんや此後當所の鎮守と定へしとて、今の社地を賜ひしにより、同三年新田以下反橋心字の池などに至るまで悉く大宰府の社に擬して作りなせり。此年八月祭禮の儀式行はれしも又大宰府の例にならひて神輿をわたせり。同九年六月信祐上京して前大納言菅原豊長卿につきて、當社の圖を後水尾法皇に奉りしかば時の帝の観覧も有しとそ、頓て法皇より菅原尊號の宸筆を賜はれり。同七月十八日信祐新院へ参りて御簾近く候して當社の縁起をよみて叡聞に達せしかば御威斜ならず官女出羽局に勅有て御冠服を賜へり。其後元禄十年九月二十五日豊長卿命を傳へて仙洞よりの御免状を下されける。(以下略)

亀戸村の「天神社」と記されているのが当社。

4ページに渡り記載されており、上掲の境内図や当社についての御由緒も記載。

菅原大鳥居信祐についての話は、より詳しく記されているが、基本的には現在伝えられている御由緒と変わらず、江戸時代から変わらぬ御由緒であった事が窺える。

基本的には当社の御由緒を補完する史料とも云え、詳細を知る事ができる貴重な史料となっている。

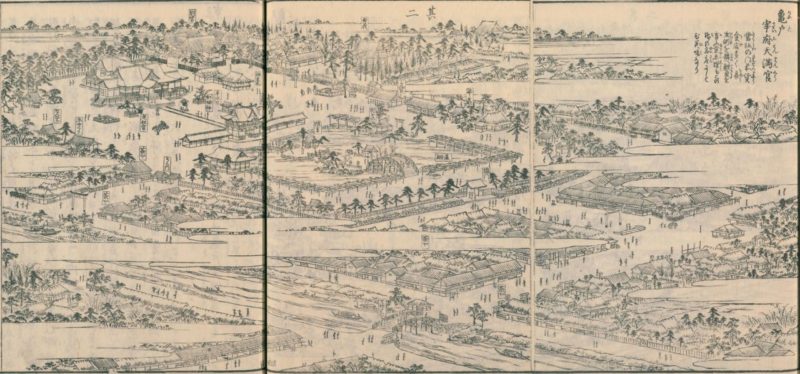

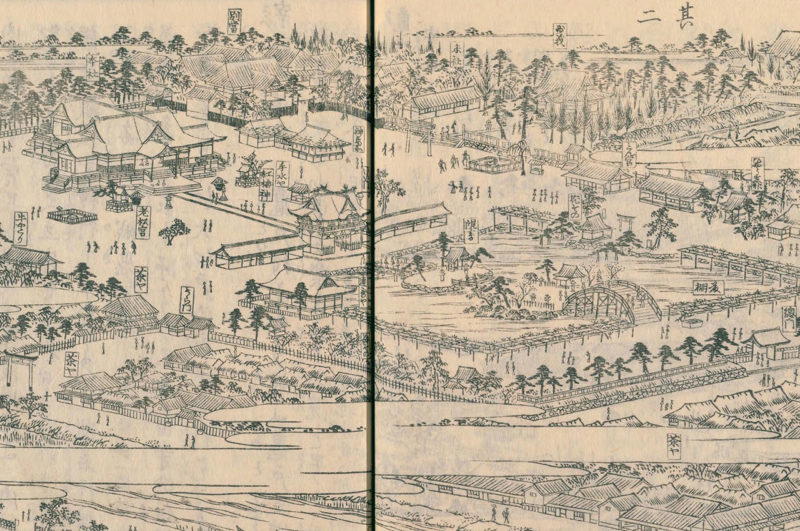

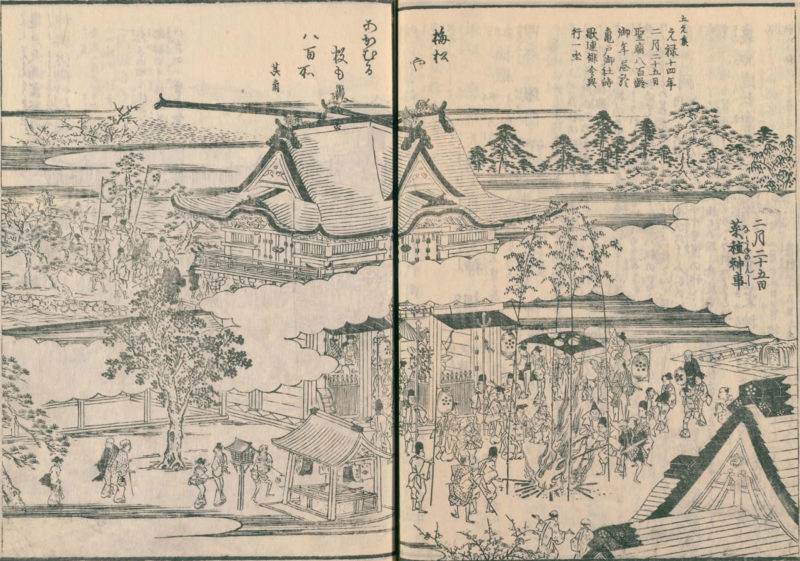

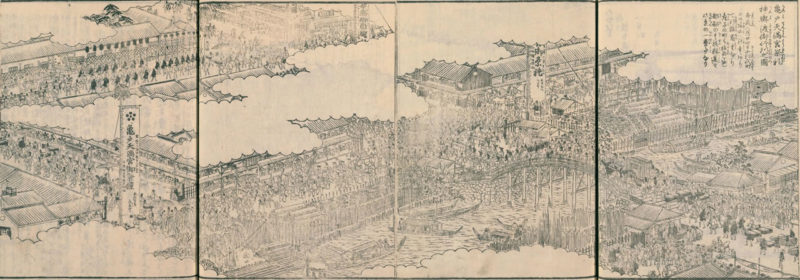

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「亀戸宰府天満宮」として、3ページに渡り描かれている。

徳川将軍家によって寄進された境内であり、当時から広大な社地を有していた。

現在はない回廊や随身門の姿を見る事ができるので、当時はさらに壮麗だった事が窺える。

「太宰府天満宮」を模して造られた太鼓橋も当時からその姿を見る事ができる。

社殿の右手奥には別当寺も見る事ができ、「東安楽寺」(現・廃寺)の仏堂なども境内にあり神仏習合の時代を見て取れる。

こちらは「二月二十五日菜種神事」と記された一枚。

2月25日は菅原道真公の命日にあたる。

そのため、神前に菜の花をお供えし、御霊を宥める神事が古くから行われていて、これは現在も「菜種御供(なたねごく)」として続けられている。

こちらは当社の例祭時の神輿渡御の様子。

4ページに渡り描かれており、当社の賑わいとその規模が伝わる。

現在も4年に1度、大祭が行われ、御鳳輦が氏子町内を巡行し、全ての町神輿が連なって宮入する連合渡御が行われており、こうした賑わいの一幕を見る事ができる。

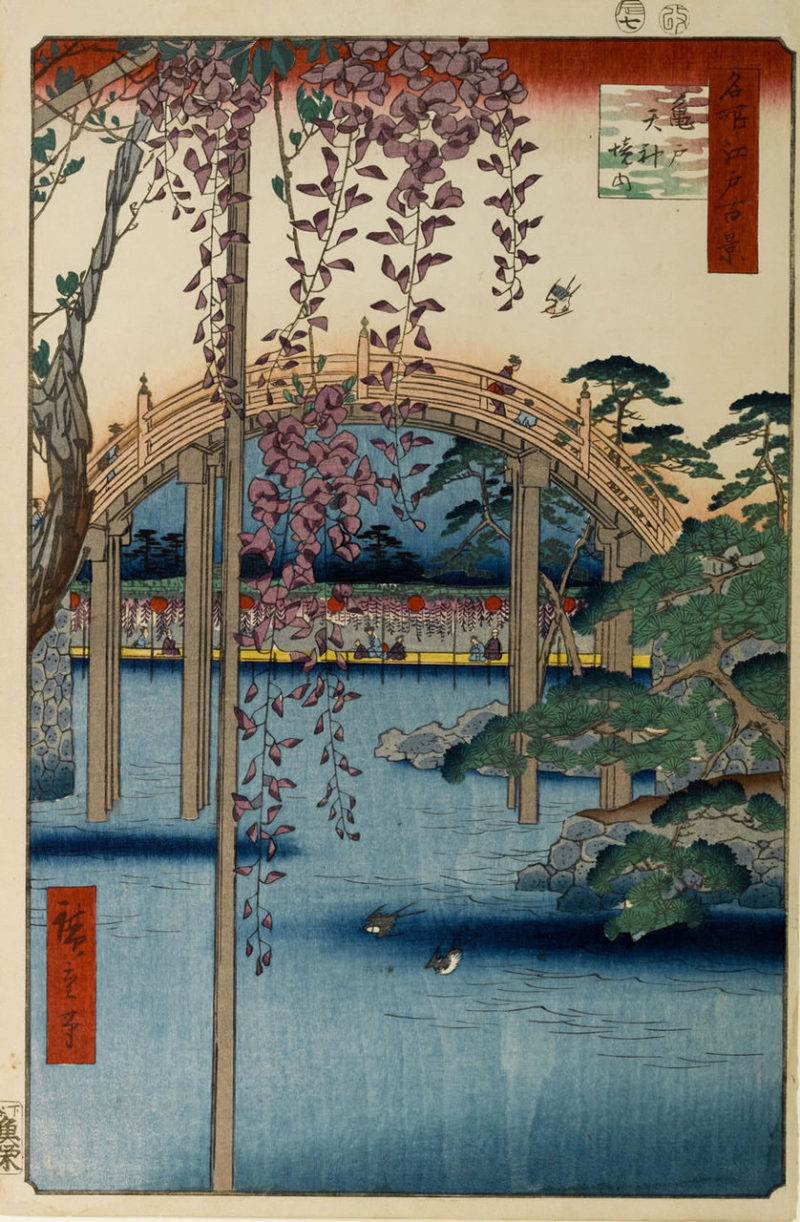

北斎や広重の浮世絵に描かれた亀戸天神

江戸の名所であった当社は浮世絵にも多く描かれている。

かなり誇張して描かれたようにも思えるが、当時の太鼓橋は実際に上るのに苦労し、女性は手助けが必要な場合もあったと伝わっている。

北斎ブルーの良さが出た作品。

江戸時代後期の浮世絵師で、世界的にも著名な画家。

代表作に『富嶽三十六景』や『北斎漫画』があり、生涯に3万点を超える作品を発表。

化政文化を代表する一人。

当時の参道を真正面から見る事ができる。

境内には茶店が出て藤の季節になると、風情を楽しむ庶民が多かった。

見事な雪景色と、現在の境内にも通ずる見事な境内。

「太宰府天満宮」に倣った当時の境内がよく分かる貴重な一枚。

太鼓橋の先に現在は存在しない立派な楼門があり、今以上に立派な境内だった事が伝わる。

こちらは当時の当社の境内マップのように境内全てをカラーで描いていてとても貴重。

境内の配置が大変よく分かる3枚綴の作品で、鳥居があり神門、その先に心字池と太鼓橋(男橋・平橋・女橋)と続き、立派な楼門、そして社殿となっている。

この社殿は享和二年(1802)、徳川将軍家よりの下賜金で造営された立派なもの。

基本的には現在の配置と変わらない部分が多いものの、やはり江戸時代は更に素晴らしい境内だったのが伝わる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

このように当社は江戸の名所であり、庶民からの人気も大変高かった。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

明治三年(1870)、准勅祭社は廃止。

明治六年(1973)、府社に列し「亀戸神社」に改称。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当時は「亀戸神社」が正式名称であったが、地図上には「天満宮」と表記されている。

亀戸駅は開業したばかり(明治三十七年開業)で、当時は駅前はまだ田畑が残る一帯で、亀戸は当社を中心に発展した地域だった事もよく分かる。

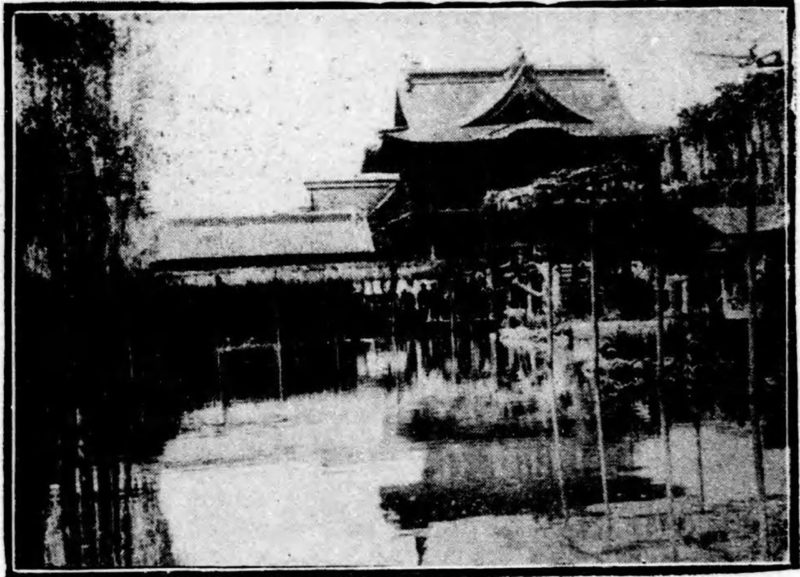

貴重な白黒写真の当社。

江戸時代の浮世絵に描かれた社殿がこちらであり、関東大震災で焼失前の様子が分かる貴重な一枚。

昭和十一年(1936)、「亀戸天神社」に改称。

「亀戸天神」と称され崇敬を集めた。

「亀戸天神」と称され崇敬を集めた。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって神庫を除いた境内の殆どを焼失。

壮麗な社殿や美しい境内は焼け野原になってしまう。

昭和二十二年(1947)、前田元伯爵家寄贈の社殿を仮本殿として再建。

昭和三十六年(1961)、鎮座三百年祭として拝殿・幣殿を再建。

昭和五十四年(1979)、本殿を再建し現在の社殿となる。

昭和五十四年(1979)、本殿を再建し現在の社殿となる。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

境内案内

蔵前橋通り沿いに鎮座・参道には船橋屋

亀戸駅から北に徒歩数分歩き、蔵前橋通り沿いに表参道。

当社を中心に栄えた亀戸では、今も門前町の面影を見せ、天神様の門前商店街として「亀戸天神通り商店街」が賑わう。

当社を中心に栄えた亀戸では、今も門前町の面影を見せ、天神様の門前商店街として「亀戸天神通り商店街」が賑わう。

中でも文化二年(1805)創業「船橋屋」の元祖くず餅は当社に詣でた後の定番。

藤の季節の船橋屋本店。

藤の季節の船橋屋本店。

夏の季節のかき氷とくず餅。

夏の季節のかき氷とくず餅。

参道を進むと朱色の鳥居。

江戸時代の頃はこの位置に総門が建っていたが、東京大空襲により焼失。

江戸時代の頃はこの位置に総門が建っていたが、東京大空襲により焼失。

現在は朱色で立派な大鳥居で再建されている。

現在は朱色で立派な大鳥居で再建されている。

美しい心字池と太鼓橋・三世一念の理

鳥居を潜ると最初の太鼓橋である男橋。

心字池と3つの橋は「太宰府天満宮」の境内に倣って造営されたもの。

心字池と3つの橋は「太宰府天満宮」の境内に倣って造営されたもの。

戦災で焼失後もこうして再建され、現在では東京スカイツリーとの共演も楽しめる。

戦災で焼失後もこうして再建され、現在では東京スカイツリーとの共演も楽しめる。

男橋に上ると境内がよく見える。

参道にあるのは藤棚で藤の季節になると、境内が藤色に彩られる。

参道にあるのは藤棚で藤の季節になると、境内が藤色に彩られる。

続く平らの橋は平橋(ひらばし)と呼ばれる。(画像は既に藤が咲き終わった頃の様子)

続く平らの橋は平橋(ひらばし)と呼ばれる。(画像は既に藤が咲き終わった頃の様子)

平橋を渡ると再び太鼓橋があり、これを女橋と呼ぶ。

江戸時代には女橋の先に立派な楼門が建っていて、更に壮麗だったと云う。

江戸時代には女橋の先に立派な楼門が建っていて、更に壮麗だったと云う。

現在はその先が社殿となる。

現在はその先が社殿となる。

池と橋を人の人生に見立てた「三世一念の理」に基づき造営されている。

鳥居を潜って最初の男橋は生きてきた過去を表し、中央の平橋は現在を、そして社殿に近い女橋は希望の未来を表している。

3つの橋を渡ることによって心が清められ、神前へ進むようになる仕組みで、「太宰府天満宮」に倣って造営された。

女橋を渡ると右手に手水舎。

吐水口が特徴的。

吐水口が特徴的。 亀戸からくる亀の吐水口が可愛らしい。

亀戸からくる亀の吐水口が可愛らしい。

スカイツリーとの共演が美しい社殿

社殿は戦後に再建されたもの。

拝殿・幣殿は昭和三十六年(1961)に再建。

拝殿・幣殿は昭和三十六年(1961)に再建。

鉄筋コンクリート造にて再建された。

鉄筋コンクリート造にて再建された。

朱色で立派な社殿で、往年の壮麗な社殿を偲ぶ。

朱色で立派な社殿で、往年の壮麗な社殿を偲ぶ。

本殿は昭和五十四年(1979)に再建された。

本殿は昭和五十四年(1979)に再建された。

現代の当社の特徴として、東京スカイツリーとの共演を楽しめるのが特徴。

徳川将軍家よりの下賜金で造営された旧社殿は壮麗だったと伝わるが、現社殿もとても立派。

徳川将軍家よりの下賜金で造営された旧社殿は壮麗だったと伝わるが、現社殿もとても立派。

現在は東京スカイツリーとの共演も美しく、撮影用のスペースなども用意。

現在は東京スカイツリーとの共演も美しく、撮影用のスペースなども用意。

社殿と東京スカイツリーとの対比は外国人観光客からも人気が高く、参拝者にも多くの外国人観光客の姿を見る事ができる。

社殿と東京スカイツリーとの対比は外国人観光客からも人気が高く、参拝者にも多くの外国人観光客の姿を見る事ができる。

神牛像・五歳菅公像・鷽の碑など

拝殿手前左手には、天神信仰らしい神牛像。

天神信仰の神使は牛であり、牛を大切にしている。

天神信仰の神使は牛であり、牛を大切にしている。

いつしか撫で牛信仰と合わさり、神牛像に触る事で病を治し知恵を授かると云われ、多くの参拝者が撫でていく。

いつしか撫で牛信仰と合わさり、神牛像に触る事で病を治し知恵を授かると云われ、多くの参拝者が撫でていく。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

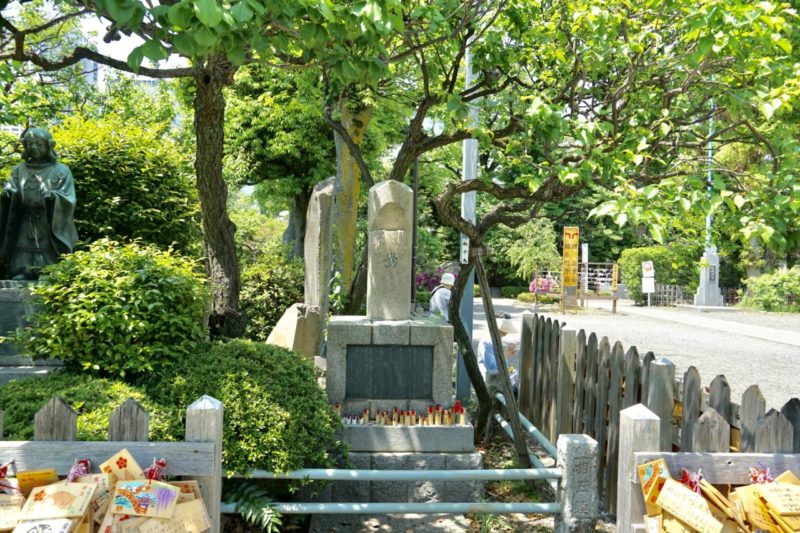

参道の左手には五歳菅公像。

昭和五十二年(1977)に奉納されたもので、道真公が5歳の時に詠まれたという和歌を刻んでいる。

昭和五十二年(1977)に奉納されたもので、道真公が5歳の時に詠まれたという和歌を刻んでいる。

美しや 紅の色なる 梅の花 あこが顔にも つけたくぞある

その隣に鷽(うそ)の碑。

昭和十五年(1940)に奉納されたもので「鷽替え神事」を伝える。(鷽替え神事については後述)

昭和十五年(1940)に奉納されたもので「鷽替え神事」を伝える。(鷽替え神事については後述)

卯の神と太助灯籠・菅公と繋がり深い境内社

境内右手に御嶽神社。

道真公の学問の師である13世天台座主・法性坊尊意僧正を祀る。

道真公の学問の師である13世天台座主・法性坊尊意僧正を祀る。

「卯の神」として知られ、正月初卯の日には卯槌や卯の神札され、江戸時代の頃から大変に賑わったと云う。

「卯の神」として知られ、正月初卯の日には卯槌や卯の神札され、江戸時代の頃から大変に賑わったと云う。

近くに置かれた灯籠は太助灯籠と呼ばれ、天明元年(1781)に塩原太助が奉納したもの。

近くに置かれた灯籠は太助灯籠と呼ばれ、天明元年(1781)に塩原太助が奉納したもの。

裸一貫から身を起こし一代で富を築いた豪商で、「本所に過ぎたるものが二つあり、津軽屋敷に炭屋塩原」と歌にまで詠われるほどの大成功を収めた人物。

その私財を庶民の生活のために投じた事から義人として評判が高かった。

明治に入ると落語家・三遊亭円朝が太助をモデルとした『塩原多助一代記』を創作し更に人気が出たため、戦前には教科書にも登場する程であった。

その近く向かいに花園社。

菅公の北の方(島田宣来子)と14人の子供を祀る事から、安産・子宝・育児などの御神徳で信仰される。

菅公の北の方(島田宣来子)と14人の子供を祀る事から、安産・子宝・育児などの御神徳で信仰される。

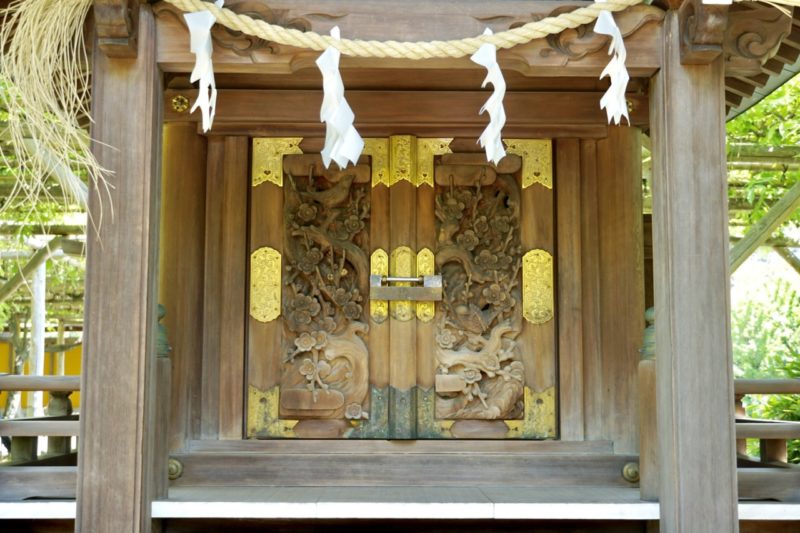

境内の左手には「紅梅殿」。

寛文二年(1662)に「太宰府天満宮」の御神木・飛梅の実生を勧請し、社殿前に奉斎したのを起源とする。

寛文二年(1662)に「太宰府天満宮」の御神木・飛梅の実生を勧請し、社殿前に奉斎したのを起源とする。

現在の社殿は昭和六十三年(1988)に再建されたもので、梅の彫刻が美しい。

現在の社殿は昭和六十三年(1988)に再建されたもので、梅の彫刻が美しい。

心字池の参道途中には「弁天社」。

「太宰府天満宮」に倣い心字池に鎮座する「志賀社」を勧請したもので、本来は綿津見三神が御祭神であったが、池にある事から文人などが「弁天社」と呼ぶようになり弁財天の社として現在に至っている。

「太宰府天満宮」に倣い心字池に鎮座する「志賀社」を勧請したもので、本来は綿津見三神が御祭神であったが、池にある事から文人などが「弁天社」と呼ぶようになり弁財天の社として現在に至っている。

花の天神様・梅の季節の「梅まつり」

当社の境内は古くから花の名所として知られている。

戦後に再建された境内であるが、今もその美しさは変わらない。

特に梅まつり・藤まつりの時は、境内がより素晴らしいものになる。

梅まつりは2月上旬から3月上旬に行われる。

こちらは2023年の梅まつりの様子。

こちらは2023年の梅まつりの様子。

美しい梅の数々。

美しい梅の数々。

ちょうど見頃に近い時期。

ちょうど見頃に近い時期。

300本以上あると云う梅は紅梅も白梅もとても綺麗。

300本以上あると云う梅は紅梅も白梅もとても綺麗。

美しい境内と東京スカイツリーの共演を楽しめる。

美しい境内と東京スカイツリーの共演を楽しめる。

江戸時代からの藤の名所「藤まつり」

当社は江戸時代の浮世絵にも藤が描かれているように藤の名所であった。

現在も藤の名所と知られる境内は江戸時代の頃から変わらず。

太鼓橋と藤の組み合わせは江戸時代の頃から大変人気で江戸の名所であった。

太鼓橋と藤の組み合わせは江戸時代の頃から大変人気で江戸の名所であった。

2023年4月11日撮影の境内。

2023年4月11日撮影の境内。

藤の亀戸天神は実に美しい。

藤の亀戸天神は実に美しい。

開催期間:4月5日-4月30日まで

※土日祝は催事あり。夜はライトアップあり。

毎年4月中旬から5月上旬は藤まつりを開催。

上画像は2022年4月19日の藤の様子。

上画像は2022年4月19日の藤の様子。

まだ5分咲きほどだが美しい境内。

まだ5分咲きほどだが美しい境内。

境内に多くある藤棚が咲き誇り、江戸時代から名所として知られた。

境内に多くある藤棚が咲き誇り、江戸時代から名所として知られた。

現在も「東京一の藤の名所」と云える。(藤まつり期間中は日没後もライトアップが行われる)

現在も「東京一の藤の名所」と云える。(藤まつり期間中は日没後もライトアップが行われる)

東京スカイツリーとの対比も美しい。

東京スカイツリーとの対比も美しい。

藤棚を太鼓橋より見下ろした様子。

藤棚を太鼓橋より見下ろした様子。

2024年4月に撮影した藤まつりの様子。

早咲きが見頃になったあたり。

早咲きが見頃になったあたり。

藤の亀戸天神は実に美しい。

藤の亀戸天神は実に美しい。

2025年4月22日の藤。

2024年と同様に少し遅めの開花。

2024年と同様に少し遅めの開花。

大変賑わっていた。

大変賑わっていた。

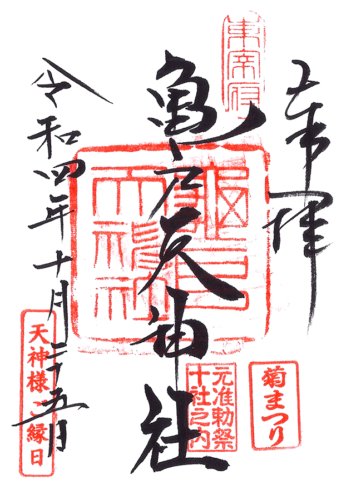

秋には菊まつりを開催

10月下旬から11月下旬は菊まつりを開催。

境内を菊が彩る。(画像は2021年11月撮影)

境内を菊が彩る。(画像は2021年11月撮影)

特に社殿の右手に菊花展として多くの菊。

特に社殿の右手に菊花展として多くの菊。

美しい菊の花々。

美しい菊の花々。

2021年の菊まつりでは菊のスカイツリーが展示。

2021年の菊まつりでは菊のスカイツリーが展示。

東京スカイツリーと共に楽しめるのは当社ならでは。

東京スカイツリーと共に楽しめるのは当社ならでは。

こちらは2024年の菊まつりの様子で笠間稲荷神社からの奉納。

こちらは2024年の菊まつりの様子で笠間稲荷神社からの奉納。

こちらは2025年菊まつりの様子。

こちらは2025年菊まつりの様子。

なお、当社の美しい心字池には多くの亀の姿を見る事ができる。

この亀は神社側が飼育しているものではなく参拝者が勝手に放流していったもの。

この亀は神社側が飼育しているものではなく参拝者が勝手に放流していったもの。

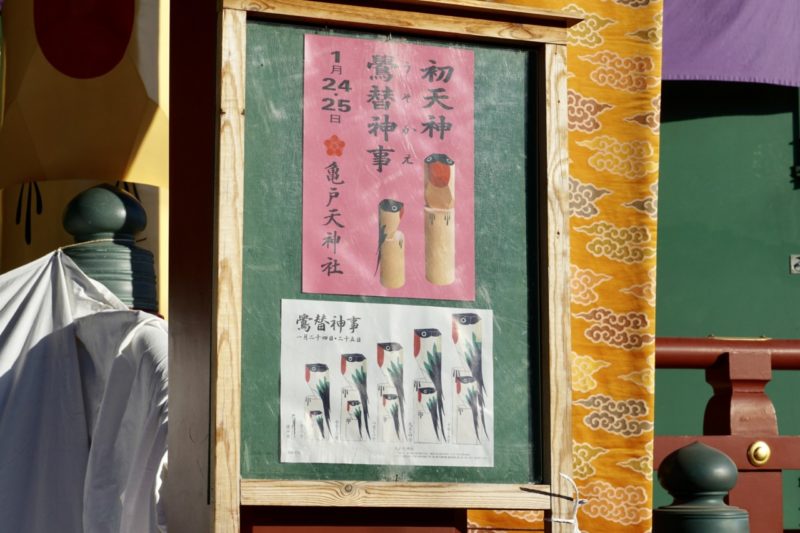

悪いことが嘘になる・初天神の鷽替え神事

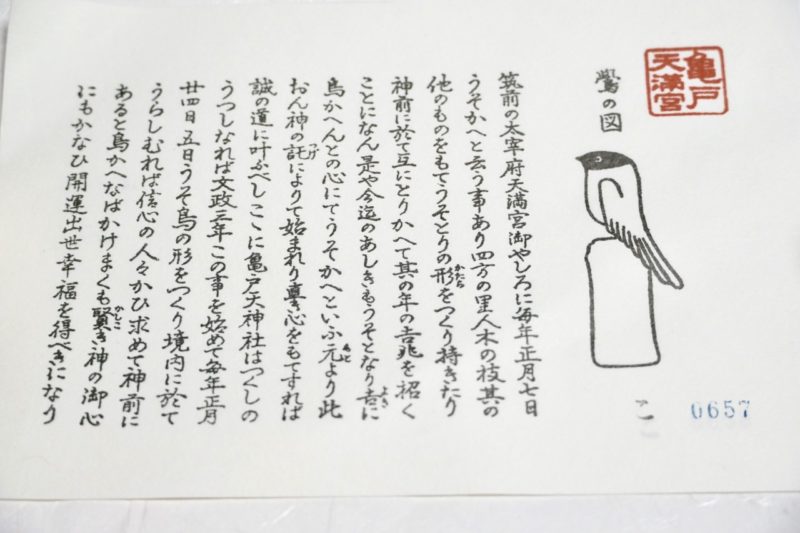

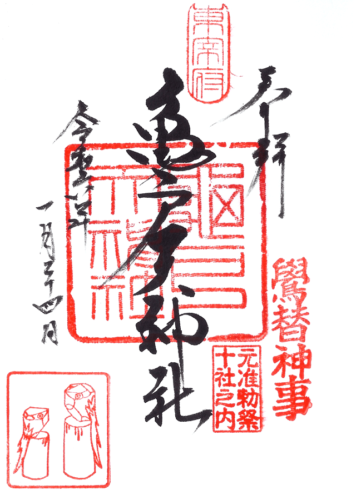

当社には多くの祭事があるが、中でも初天神の「鷽替(うそかえ)神事」が広く知られる。

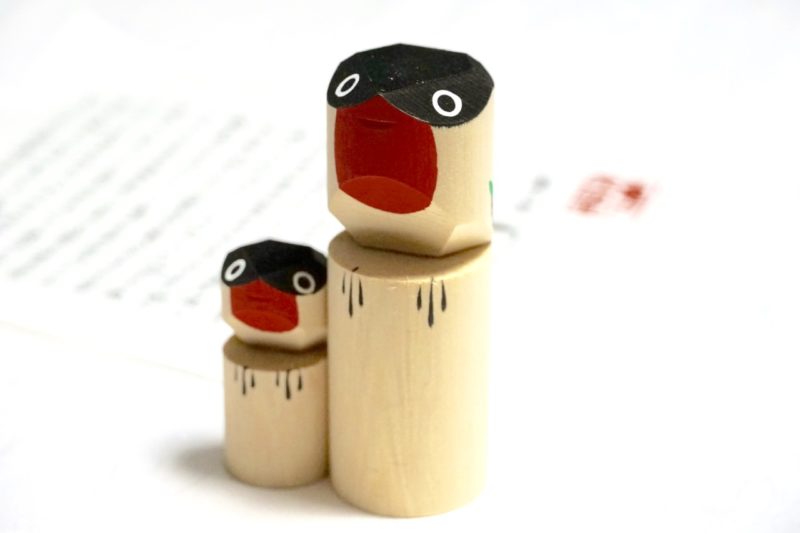

毎年1月24・25日に行われ、神職の手作りの鷽(うそ)の木彫りが頒布される。

毎年1月24・25日に行われ、神職の手作りの鷽(うそ)の木彫りが頒布される。

天神信仰の神社で初天神(1月25日)の前後に行われる事が多い神事。

当社の鷽替え神事は毎年1月24・25日に斎行。

鷽(うそ)は幸運を招く鳥とされていて、毎年新しい鷽に替える事で、これまでの悪い事が「嘘」になり、一年の吉兆を招き開運・出世・幸運が得られると古くから信仰されてきた。

江戸時代には多くの人が集まり鷽を交換する風習があったが、現在は神社に前年の鷽を納め、新しい鷽と取り替える形を取っている。

御祭神の菅原道真公は6月25日に生まれ、2月25日に亡くなったことから「25」という数字に縁があるため月の25日が天神さまの縁日。

中でも1月25日は年の初めの縁日になるため初天神とされる。

毎年1月24・25日のみ授与品として並ぶ木鷽(きうそ)。

檜を材料に神職の手で一体一体心を込めて作られる。

檜を材料に神職の手で一体一体心を込めて作られる。

縁起物であるため、例年大きなサイズから売り切れになるため早朝から並ぶ方が多い。(画像は一番大きいのが売り切れになっているが、授与開始になった直後の行列で既に売り切れ)

縁起物であるため、例年大きなサイズから売り切れになるため早朝から並ぶ方が多い。(画像は一番大きいのが売り切れになっているが、授与開始になった直後の行列で既に売り切れ)

こちらは2019年の鷽替え神事の様子で、授与開始時間前より境内をぐるっと一周する程の大行列。

こちらは2019年の鷽替え神事の様子で、授与開始時間前より境内をぐるっと一周する程の大行列。

授与所の手前で古い木鷽を納める。

授与所の手前で古い木鷽を納める。

授与所で参拝者は思い思いの木鷽を頂く。(年によっては普通に授与所での対応)

授与所で参拝者は思い思いの木鷽を頂く。(年によっては普通に授与所での対応)

こちらは2024年の様子。

こちらは2024年の様子。

木鷽を頂くと1体につき1枚の鷽替え神事を説明した由来書を頂ける。

こちらは1号と4号の木鷽。

こちらは1号と4号の木鷽。 こちらは5号。

こちらは5号。 この由来書の右下にそれぞれ番号が押されていて、最終日の夕刻に番号の当選発表があり、当選した方のみ金鷽が授与されると云う、宝くじ的要素もあるので楽しめる。(再度の参拝が難しい場合、番号は翌日に授与所に電話すると教えて頂ける)

この由来書の右下にそれぞれ番号が押されていて、最終日の夕刻に番号の当選発表があり、当選した方のみ金鷽が授与されると云う、宝くじ的要素もあるので楽しめる。(再度の参拝が難しい場合、番号は翌日に授与所に電話すると教えて頂ける)8月25日の例大祭・4年に1度は大祭

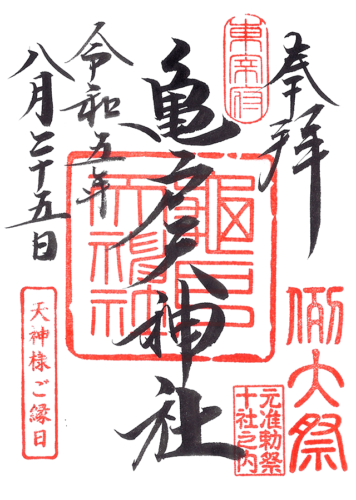

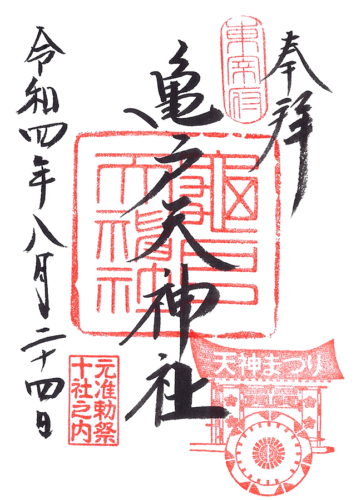

毎年8月25日は例大祭で、その前後の土日含め例祭期間となる。

「亀戸天神祭」とも称される例大祭。

「亀戸天神祭」とも称される例大祭。

4年に1度が大祭年となり御鳳輦渡御祭や氏子神輿連合宮入で大変賑わう。

令和四年(2022)は4年に1度の大祭。

令和四年(2022)は4年に1度の大祭。

8月27日には御鳳輦(牛車型の神様の乗り物)が氏子区域を巡る。

8月27日には御鳳輦(牛車型の神様の乗り物)が氏子区域を巡る。

8月28日には氏子神輿連合宮入も。

8月28日には氏子神輿連合宮入も。

こちらは2023年の例大祭。

参道に出る献灯明。

参道に出る献灯明。

筆者も献灯明の奉納をさせて頂いた。(1口500円より)

筆者も献灯明の奉納をさせて頂いた。(1口500円より)

夕刻以降になると灯りが灯る。

夕刻以降になると灯りが灯る。

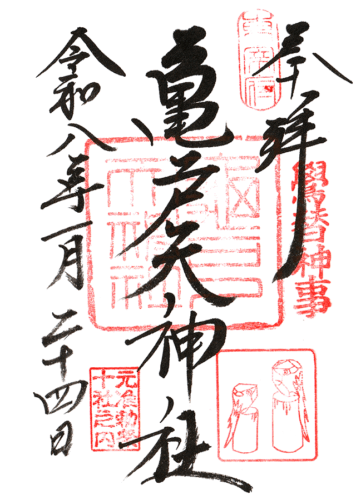

御朱印・祭事に応じた限定御朱印

御朱印は授与所にて。

番号札を頂く形で、いつも丁寧に対応して下さる。

番号札を頂く形で、いつも丁寧に対応して下さる。

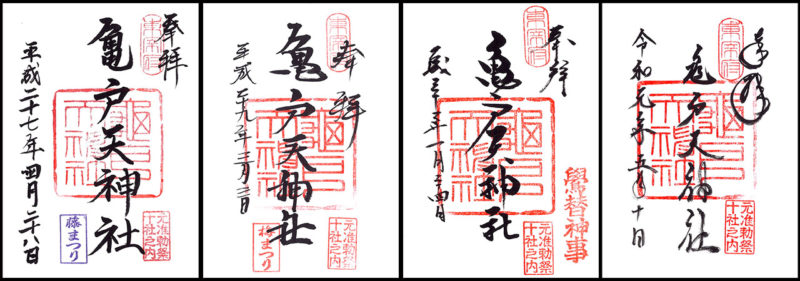

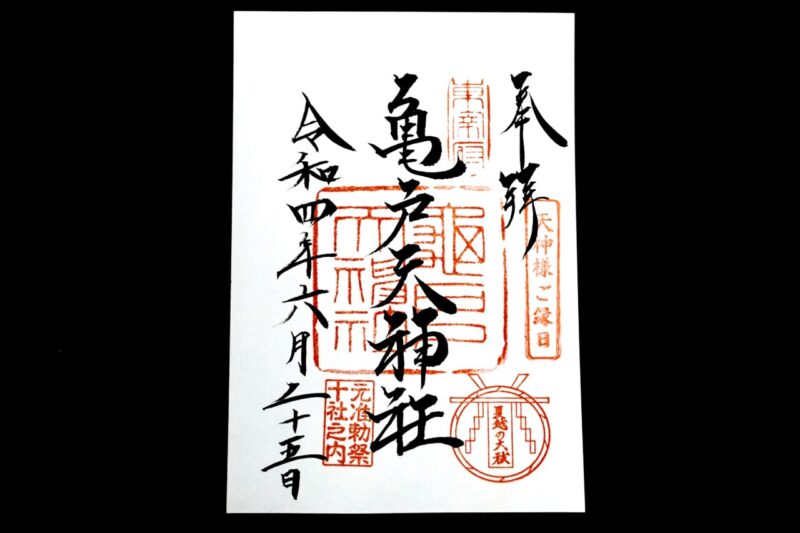

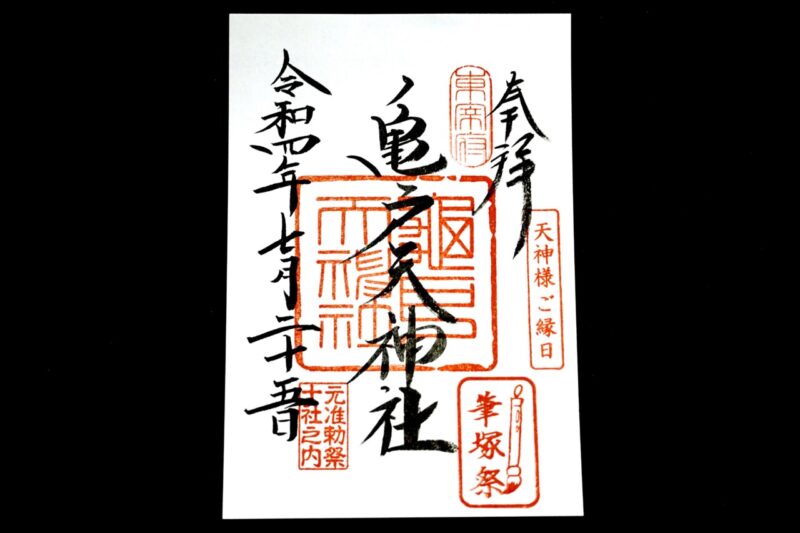

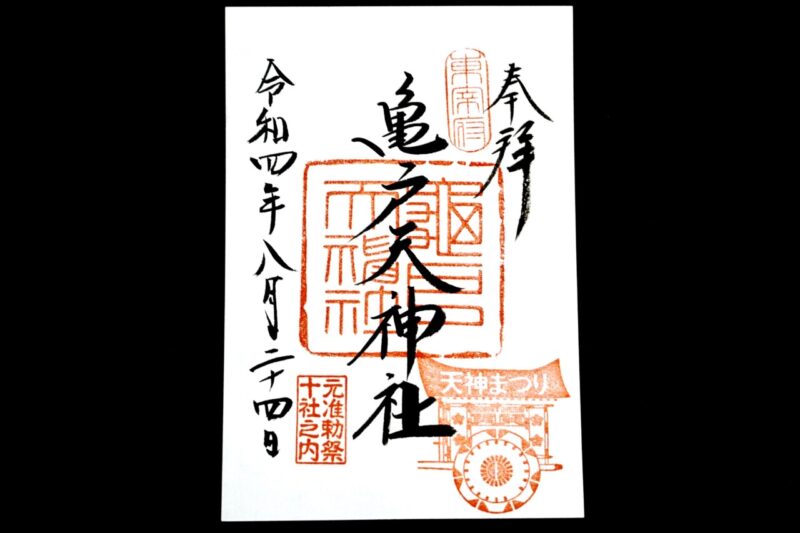

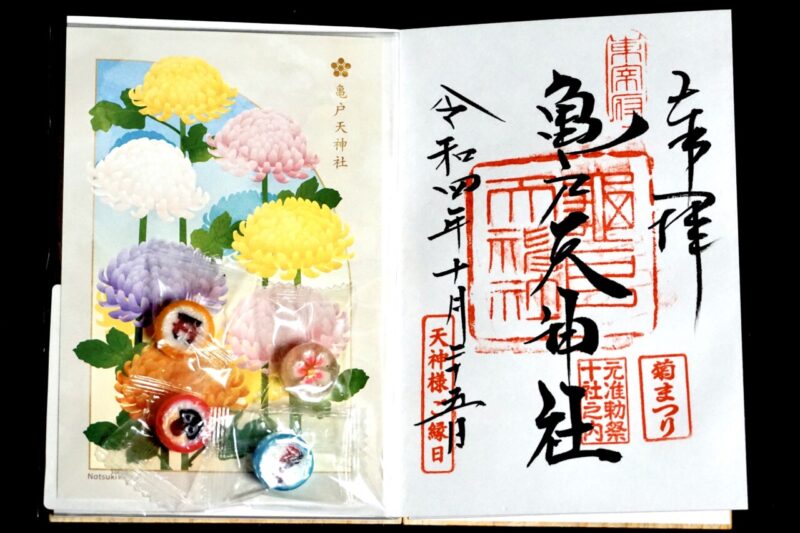

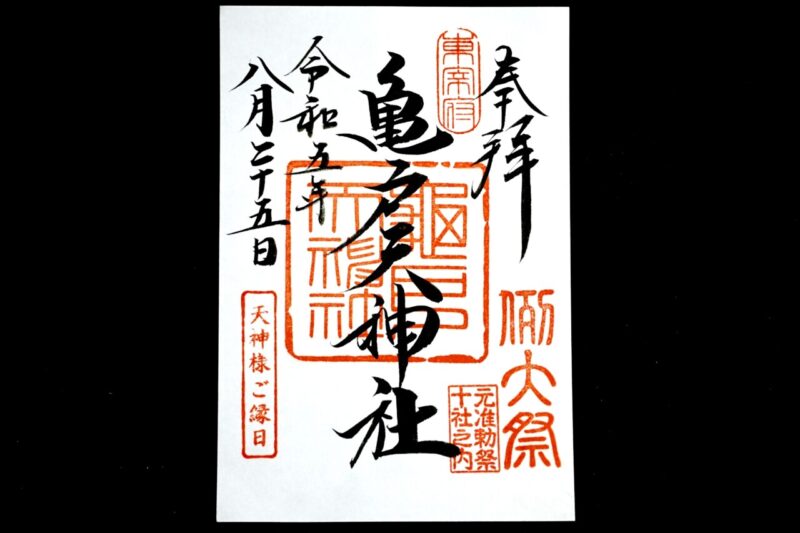

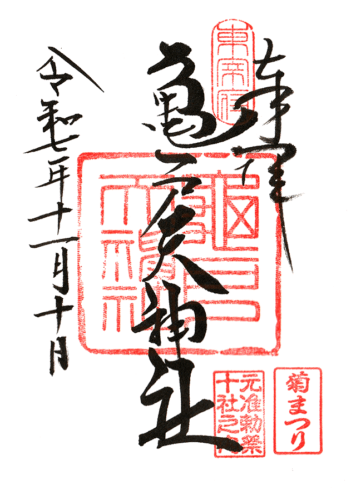

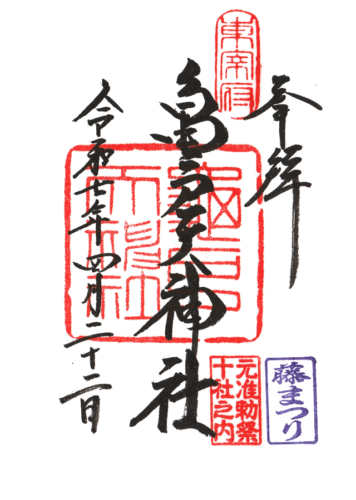

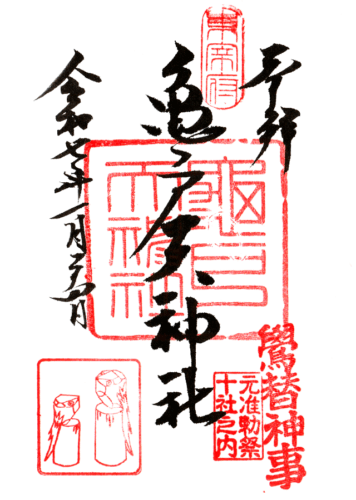

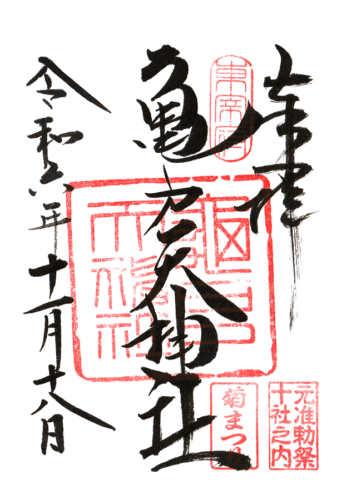

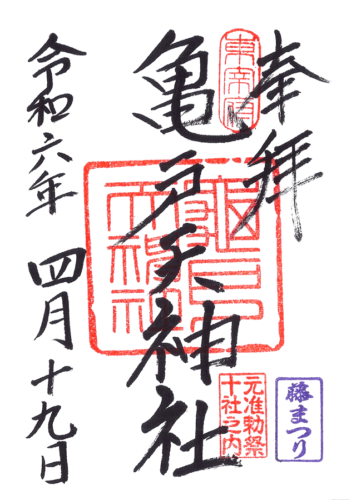

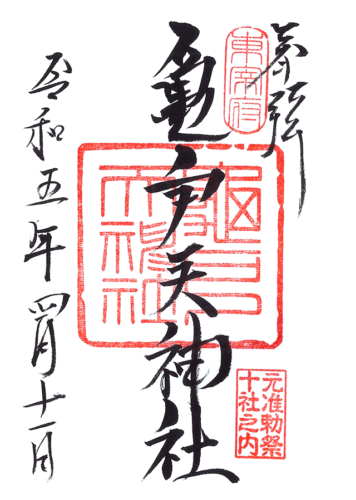

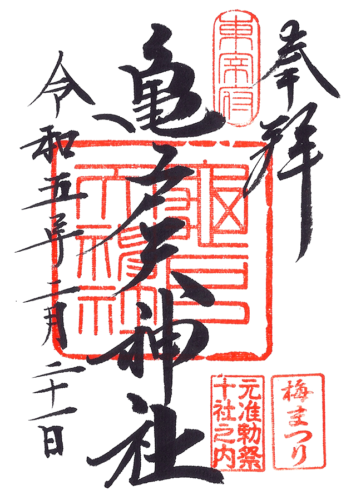

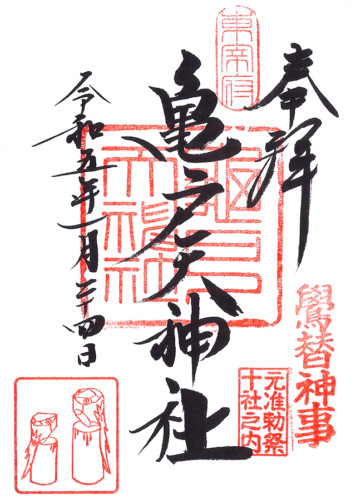

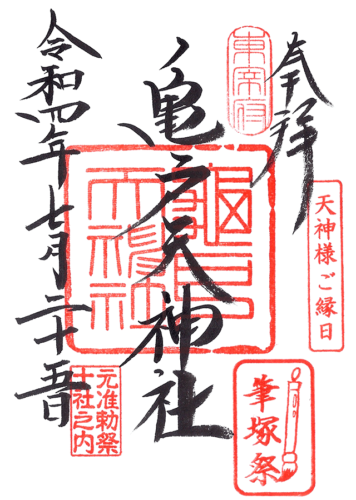

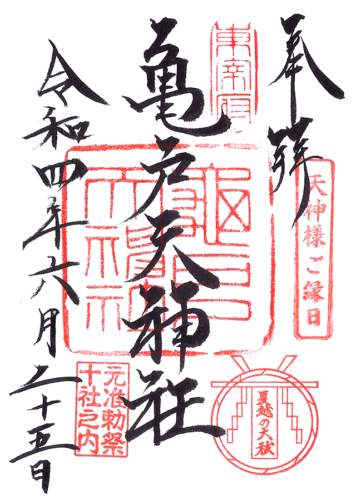

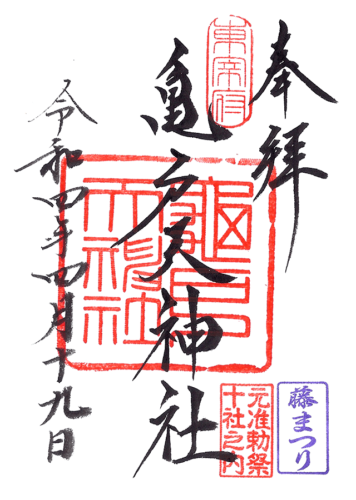

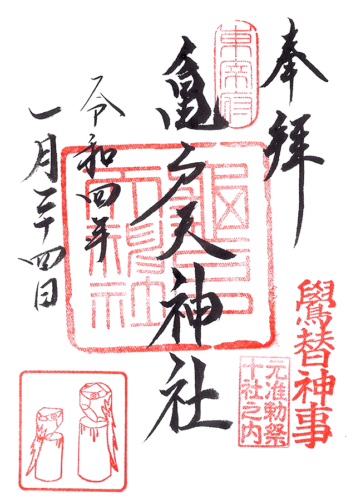

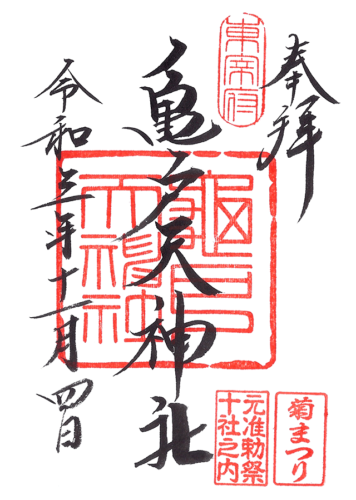

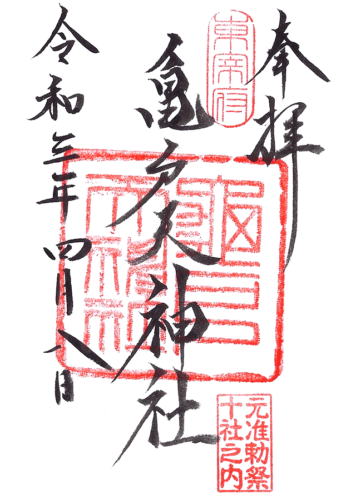

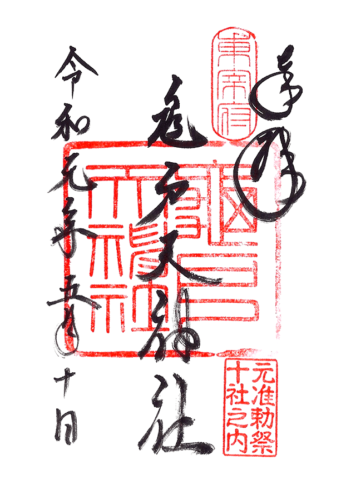

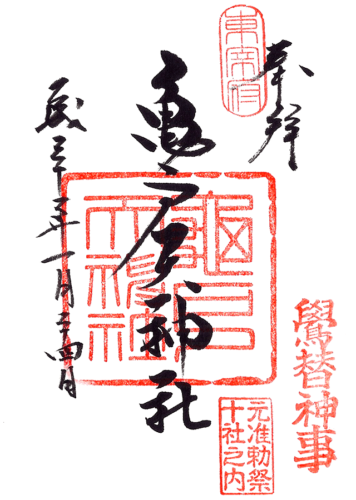

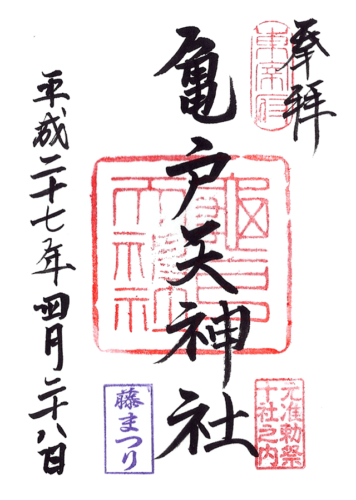

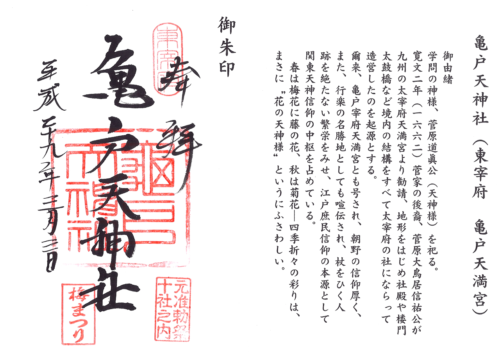

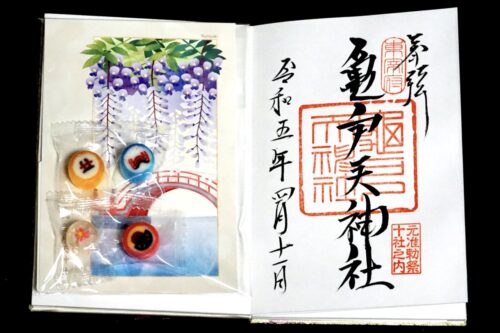

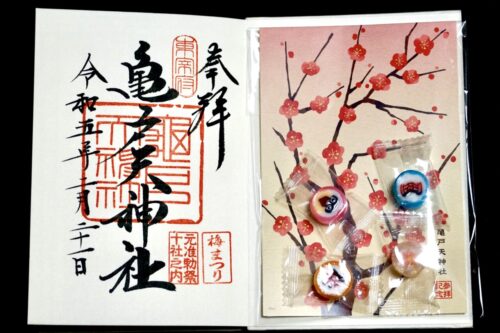

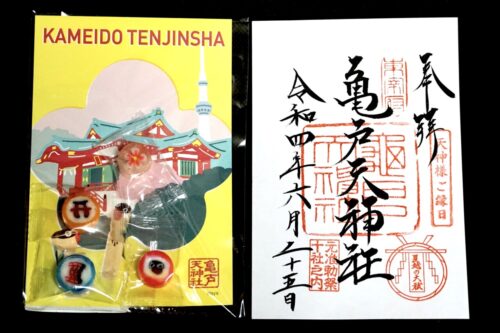

中央に「亀戸天神社の朱印」、右上に「東宰府」の朱印。

左から藤まつり・梅まつり・鷽替神事・通常の並び。

左から藤まつり・梅まつり・鷽替神事・通常の並び。

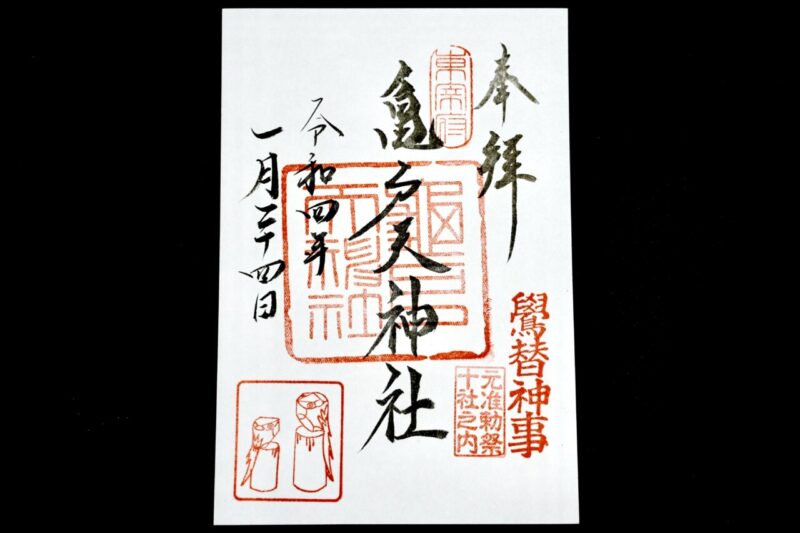

2022年に頂いた鷽替神事の御朱印は木鷽の印が追加。

2022年に頂いた鷽替神事の御朱印は木鷽の印が追加。

2022年6月25日限定の夏越の大祓特別御朱印。

2022年6月25日限定の夏越の大祓特別御朱印。

2022年7月25日限定の筆塚祭御朱印。

2022年7月25日限定の筆塚祭御朱印。

2022年8月25日に開催の例大祭を記念した特別御朱印。

2022年8月25日に開催の例大祭を記念した特別御朱印。

2022年の菊まつり・天神様ご縁日(毎月25日)の御朱印で、久しぶりに帳面に頂く事ができた。

2022年の菊まつり・天神様ご縁日(毎月25日)の御朱印で、久しぶりに帳面に頂く事ができた。

2023年の例大祭御朱印。

2023年の例大祭御朱印。

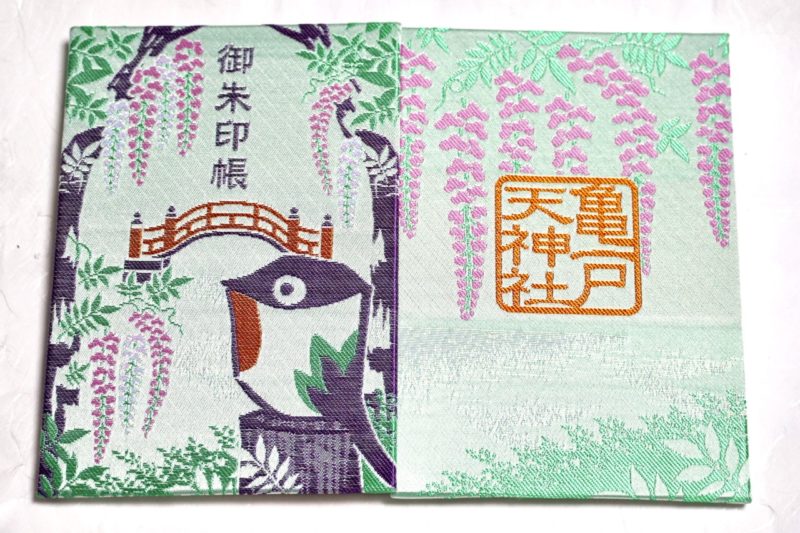

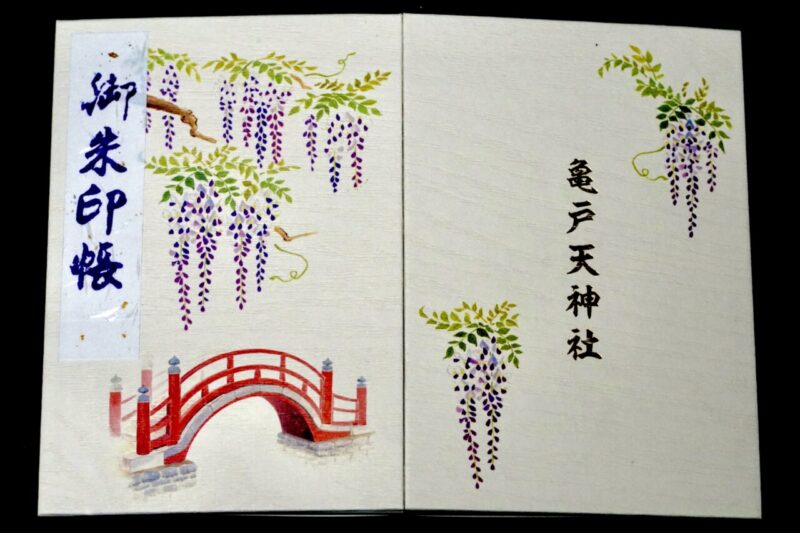

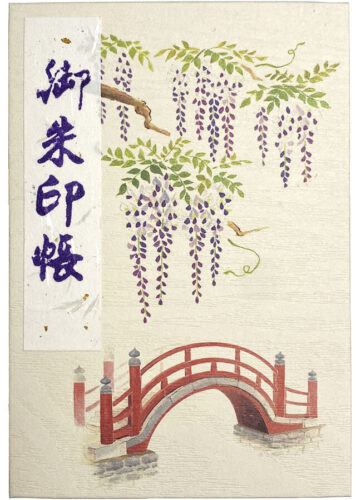

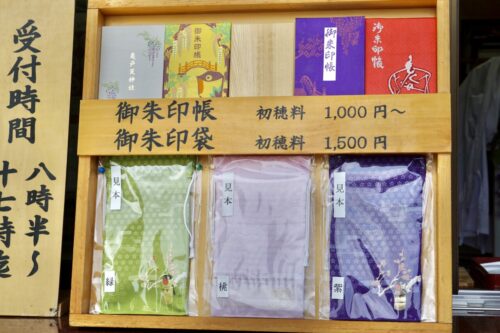

オリジナル御朱印帳も豊富・東京十社御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

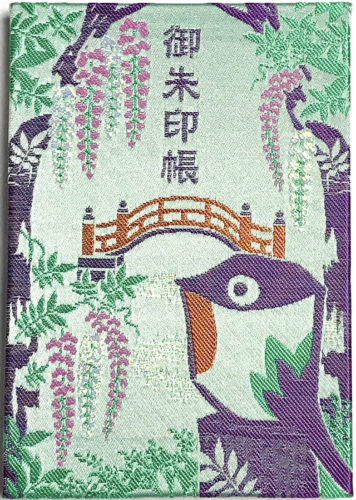

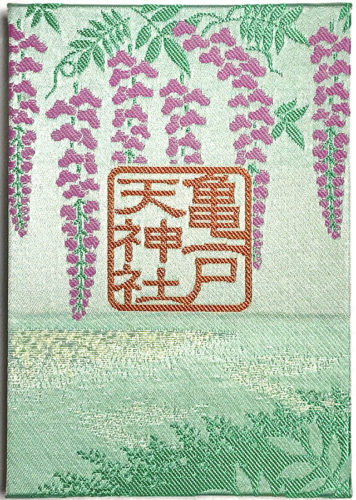

名物の藤にちなむ紫ベースの御朱印帳、藤や太鼓橋をデザインした御朱印帳。

名物の藤にちなむ紫ベースの御朱印帳、藤や太鼓橋をデザインした御朱印帳。

筆者が頂いた鷽替神事の鷽(ウソ)と太鼓橋や藤をデザインした御朱印帳。

筆者が頂いた鷽替神事の鷽(ウソ)と太鼓橋や藤をデザインした御朱印帳。

名物の藤と太鼓橋をデザインした御朱印帳。

名物の藤と太鼓橋をデザインした御朱印帳。

さらに東京十社専用の御朱印帳も用意。

所感

江戸時代に菅原道真の末裔によって創建された当社。

本所鎮守として徳川将軍家より庇護され、「太宰府天満宮」を倣った境内は、江戸の名所として庶民からの人気を集め、大いに賑わい崇敬された事が伝わる。

東京大空襲によって境内は悉く焼失してしまい、現在の境内は殆どが戦後に再建されたものとなっているが、「太宰府天満宮」に倣った心字池・太鼓橋などは今も美しく、社殿も立派に再建され、往時の姿にかなり近い境内となっている。

現在ではその美しさに加え、下町の新たなシンボルとなっている東京スカイツリーとの共演を楽しむ事ができ、景観の美しい神社として名高く、梅まつり・藤まつりの季節は特にその美しさが際立つ。

学問の神様としての崇敬、そして観光地としても人気を博している当社。

東京十社の中でも見所の多い良社であり、東京を代表する天神さまである。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

※以前は初穂料300円だったが2021年参拝時は500円に変更。

- 鷽替神事

- 菊まつり

- 藤まつり

- 鷽替神事

- 菊まつり

- 藤まつり

- 鷽替神事

- 2023年例大祭/天神さまご縁日

- 通常

- 梅まつり

- 鷽替神事

- 菊まつり/天神さまご縁日

- 2022年例大祭

- 筆塚祭

- 夏越の大祓

- 藤まつり

- 鷽替神事

- 菊まつり

- 通常

- 通常

- 鷽替神事

- 藤まつり

- 東京十社めぐり/梅まつり

- 東京十社めぐり

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

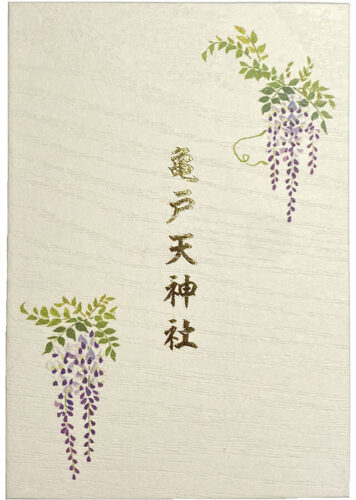

生成り色をベースに藤や太鼓橋をデザインした御朱印帳。

中身も薄い生成り色の紙になっている。

他に鷽替神事の鷽(ウソ)と太鼓橋や藤をデザインした御朱印帳、名物の藤にちなむ紫ベースの御朱印帳、さらに東京十社専用の御朱印帳も用意。

- 表面

- 裏面

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

鷽替神事の鷽(ウソ)と太鼓橋や藤をデザインした御朱印帳。(2色あり)

他に名物の藤にちなむ紫ベースの御朱印帳、藤や太鼓橋をデザインした御朱印帳、東京十社専用の御朱印帳などを用意。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

授与品・頒布品

ポストカード・飴

初穂料:─

授与所にて。

御朱印を頂いた際に下さる。

- ポストカード・飴・御朱印

- ポストカード・飴・御朱印

- ポストカード・飴・御朱印

- ポストカード・飴・御朱印

- ポストカード・飴

木鷽(1号・4号)

初穂料:600円・1,500円

専用授与所にて。

鷽替神事の2日間のみ授与される木鷽(きうそ)。

1号(600円)から10号(6,000円)までの大きさが用意されていて、基本的に大きいサイズは朝早くに売り切れる。

- 木鷽

- 木鷽

- 境内掲示

参拝情報

参拝日:2026/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2025/11/10(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/22(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/04/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/02/21(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/25(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/25(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/25(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/04/08(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/01/24(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2017/03/03(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/04(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/28(御朱印拝受)

コメント