神社情報

葛西神社(かさいじんじゃ)

御祭神:経津主尊・日本武尊・徳川家康命

社格等:郷社

例大祭:9月中旬の金・土・日曜

所在地:東京都葛飾区東金町6-10-5

最寄駅:金町駅・京成金町駅

公式サイト:http://kasaijinjya.world.coocan.jp/

御由緒

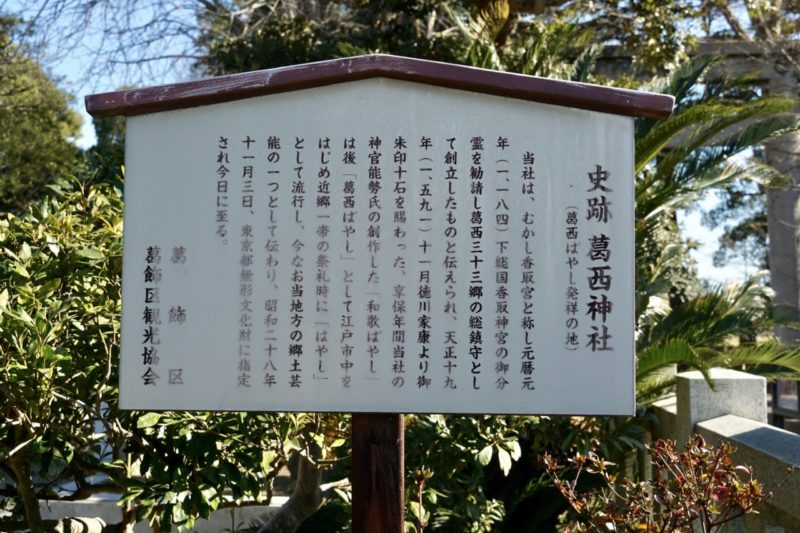

当社は、むかし香取宮と称し元暦元年(1184)下総国香取神宮の御分霊を勧請し葛西三十三郷の総鎮守として創立したものと伝えられ、天正十九年(1591)十一月徳川家康より御朱印十石を賜わった。享保年間当社の神宮能勢氏の創作した「和歌ばやし」は後「葛西ばやし」として江戸市中をはじめ近郷一帯の祭礼時に「はやし」として流行し、今なお当地方の郷土芸能の一つとして伝わり、昭和二十八年十一月三日、東京都無形文化財に指定され今日に至る。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/01/22(御朱印拝受/ブログ内の画像撮影)

参拝日:2015/11/16(御朱印拝受)

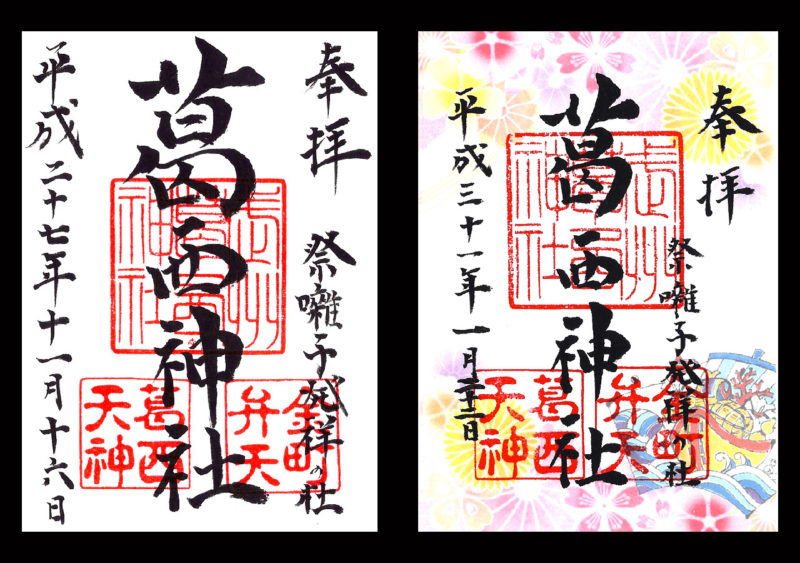

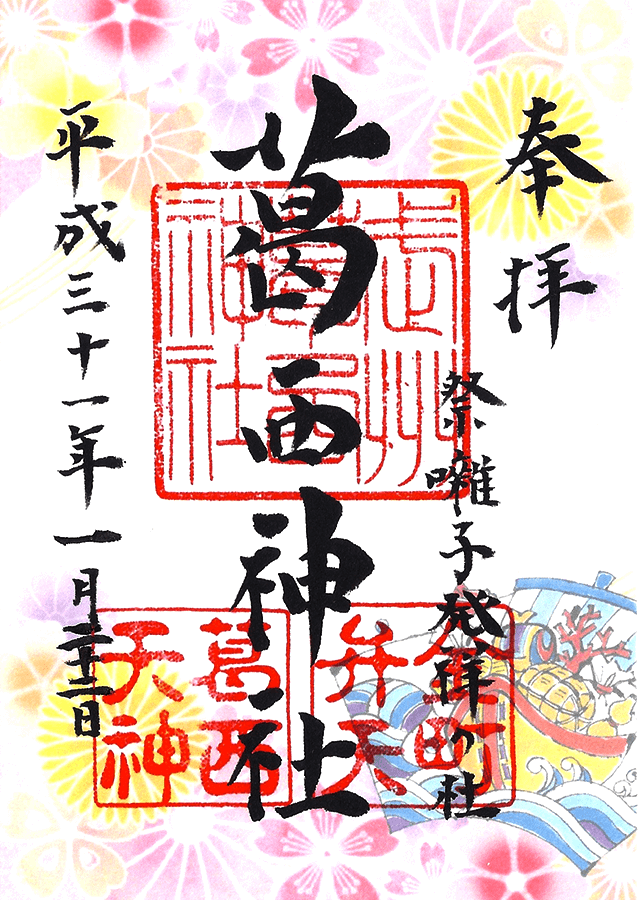

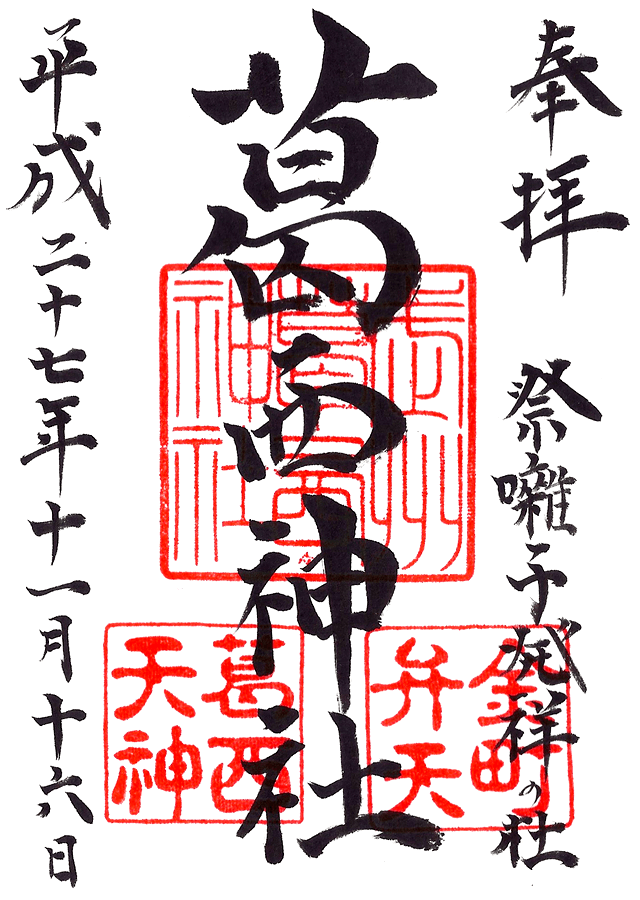

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※季節に応じて限定御朱印あり。

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

祭囃子発祥の社である当社らしい、祭囃子の大太鼓・小太鼓・笛がデザインされたもの。

黒色・桜色の2色あり。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

御守護シール

初穂料:200円

社務所にて。

歴史考察

祭囃子発祥・葛西三十三郷の総鎮守

東京都葛飾区東金町に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、上葛西・下葛西を合わせた三十三郷の総鎮守。

現在は金町・東金町を合わせた11町会の総鎮守。

香取信仰の神社として創建し、祭囃子発祥の神社としても知られる。

9月の例大祭の他、5月の泣き相撲、8月の音楽祭、11月の酉の市など様々な行事が行われ、地域から親しまれている。

葛西三十三郷の総鎮守として香取神宮より勧請

社伝によると、元暦二年(1185)に創建と伝わる。

当地の領主・葛西三郎清重が下総国一之宮「香取神宮」より勧請。

「香取神宮」より勧請されたため、「香取社」「香取宮」などと称された。

平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将。

豊島清元の三男で、葛西御厨(葛西三十三郷)を領地としたため葛西三郎とも称した。

源頼朝に従って歴戦し、鎌倉幕府の重臣となり、初代の奥州総奉行となる。

清重は当社を上葛西・下葛西を合わせて三十三郷の総鎮守とする。

葛西の総鎮守として信仰を集めた。

かつて下総国葛飾郡(当時は1都3県にまたがる広大な区域)は、太日川(現・江戸川)で分割され、東を葛東、西を葛西と呼び、さらに上葛西・下葛西で分けられた。

伊勢神宮の御厨・葛西御厨と称された三十三郷

当社を創建した領主・葛西清重は、当社が総鎮守とする葛西三十三郷を伊勢神宮に寄進。

当地一帯は、葛西御厨(かさいのみくりや)と称された。

「伊勢神宮」や「下鴨神社」、さらには皇室の領地を意味する。

葛西御厨は「伊勢神宮」の荘園であった。

「御」(神の)+「厨」(台所)の意で、神饌を調進する場所とされ、地域の特産品を納めるかわりに神税を免除されるため、武士からの寄進地系の御厨が増加した。

下総国一之宮「香取神宮」より勧請され、「伊勢神宮」の荘園になった葛西御厨の鎮守でもあった当社は、両宮と深い繋がりを持つ神社として崇敬を集めた。

豊臣秀吉・徳川家康より朱印地を賜る

中世には、兵火によって度々社殿が焼失したと云う。

その後も幾度と再建され、地域からの崇敬を維持した。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉より朱印地10石を賜る。

幕府などから寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康より朱印地10石を賜った。

以後、金町村など周辺の鎮守として崇敬を集めた。

元文二年(1737)、吉田家より宗源宣旨によって正一位の神位を拝受。

神社における神階の最高位。

江戸時代の神社は、吉田神道の吉田家が、神道本所として全国の神社・神職をその支配下に置いており、地方の神社に神位を授ける権限を与えられていた。

祭囃子(まつりばやし)発祥の神社とされる

享保年間(1716年-1736年)、当社の神官・能勢環が、和歌に合わせて音律を工夫し「和歌囃子」と名付け、村の若者に教え広めたと云う。

これが現在「葛西囃子」とされるもので、「祭囃子」の起源とされる。

祭の際に演奏される音楽を総称したもので、各地域の祭に密着して発展してきたもの。

そのため地域によって違い起源を断定する事はできない。

当社に伝わる葛西囃子は、神田囃子・目黒囃子など江戸の祭礼囃子の源流となったため、現在の東京都周辺のお囃子の祖であり、そのため「祭囃子発祥の社」とされる。

享保四年(1719)、関東代官・伊奈半左衛門が、青少年善導を目的として葛西囃子を奨励。

各町村で祭囃子の推薦会が行われ、代表者は「神田明神」の将軍家御上覧祭(神田祭)に参加できたため、隆盛の一途を辿った。

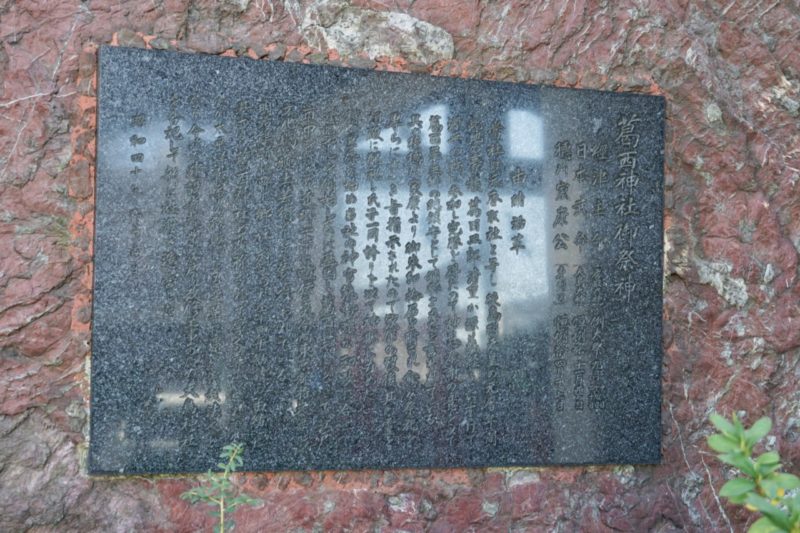

現在は境内に葛西ばやしの碑が建立。

東京都の無形民俗文化財に指定されている。

東京都の無形民俗文化財に指定されている。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(金町村)

香取社

村の鎮守なり。社領十石。御朱印は天正十九年十一月附せらる。例祭は九月九十の両日にて、神輿を神楽殿へ移し、破風柱等に葵御紋の金具を打附て、機関を設けたる三番叟の人形を飾り、神酒を備て天下泰平五穀成就を祈誓す。下に出せる浅野長吉カ文書に記せる村々よりも警固を出し時ノ御代官より非常のことありしとき、指揮の備へとして手代の者を出せりと云。相伝ふ、古、東照宮此辺へ成せられし時、神事を上覧ありて、奇特のことに思召され、社領を附せられると云。

神楽殿。供所庵。

末社。太神宮。天神。道祖神。三社権現稲荷合社。開道明神発道明神合社。

別当吉祥院

新義真言宗村内金蓮院末。竜香山と号す。本尊十一面観音は香取の本地仏なり。(以下略)

金町村の「香取社」と記されているのが当社。

「香取神宮」より勧請された香取信仰の神社である事が分かる。

別当寺は「吉祥院」(現・廃寺)であった。

当社に御朱印(朱印地)を授けた東照宮(徳川家康)とのエピソードも記してある。

例祭では「破風柱等に葵御紋の金具を打附」とあり、徳川家の紋である葵御紋の使用を許され、徳川将軍家より篤い崇敬を集めていた事が窺える。

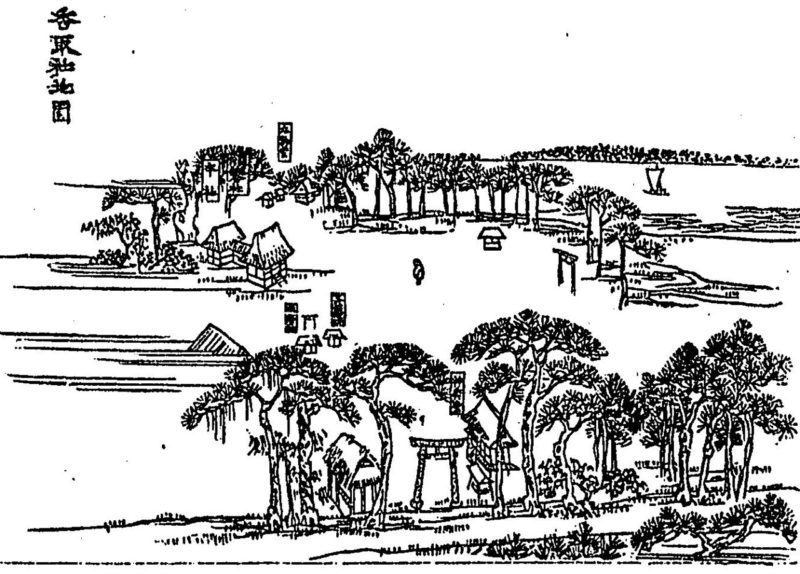

また当社の社領については図も描かれている。

「香取社地図」として描かれた図。

下の鳥居が現在の表参道にあたる。

東側にも鳥居が描かれていて、かつては江戸川沿いにも参道があり舟の往来も多かったと見られる。

明治以降の歩み・葛西神社への改称

明治になり神仏分離。

当社は「香取神社」と称し、別当寺「吉祥院」は廃寺。

明治五年(1873)、当社は村社に列した。

明治八年(1875)、郷社に昇格。

古い社号碑には未だに「郷社」の文字が残る。

古い社号碑には未だに「郷社」の文字が残る。

明治十四年(1881)、「香取神社」から「葛西神社」へ改称。

これは葛西三十三郷の総鎮守であったこと、領主であった葛西清重の功績を伝えるために改称。

これは葛西三十三郷の総鎮守であったこと、領主であった葛西清重の功績を伝えるために改称。

明治二十二年(1889)、町村制の施行に伴い、金町村・柴又村が合併し、金町村が成立。

旧金町村一帯は後の金町となり、当社は一帯の鎮守とされた。

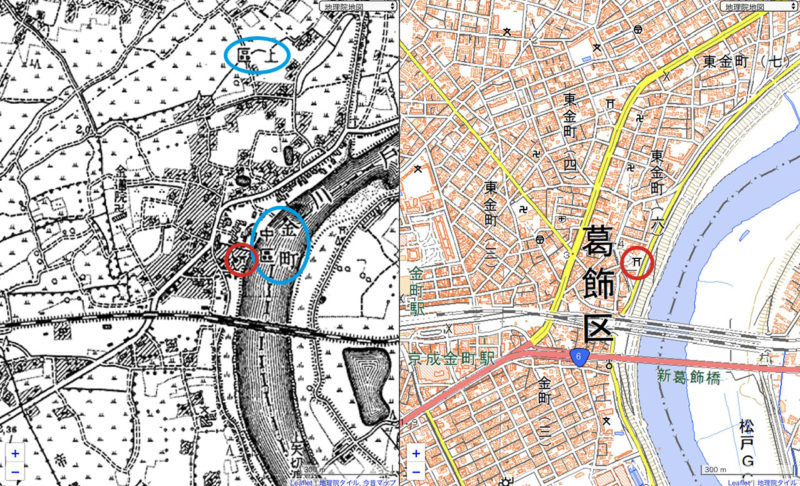

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

今も残る金町の地名があり、当社を中心に中区・上区・下区と分けられていた。

明治四十四年(1911)、境内に現在も残る富士塚が竣工。

大正元年(1912)、大向(現・東金町)「大鳥神社」を合祀。

「金町のおとりさま」と親しまれ、毎年11月には酉の市が行われる。

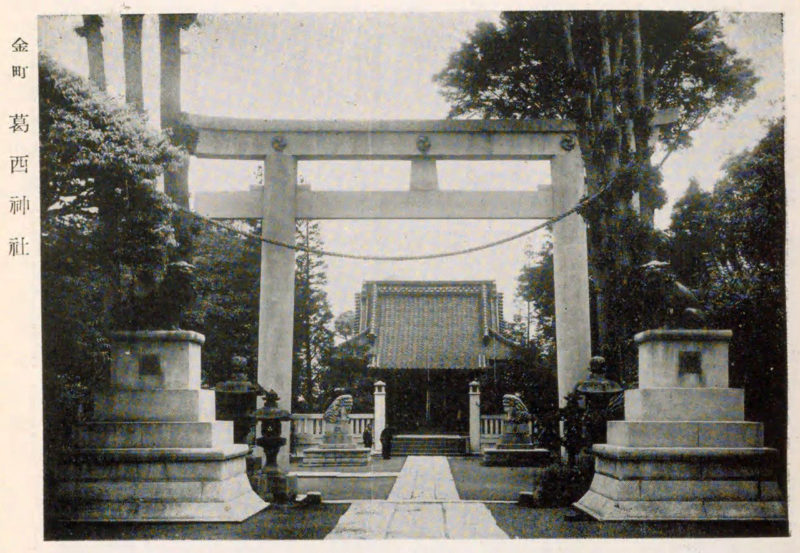

「金町 葛西神社」として当時の写真が紹介されている。

戦前の社殿を見る事ができ、大鳥居をはじめとして、参道の鳥居や灯籠など一部も現存。

昭和三十九年(1964)、現在の社殿を造営。

平成二十二年(2010)、「平成の御造営」として社殿の改修、境内整備も行われた。

平成二十二年(2010)、「平成の御造営」として社殿の改修、境内整備も行われた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

江戸川沿いに鎮座・江戸時代の一之鳥居

最寄駅の金町駅からは東へ徒歩数分の距離。

江戸川沿いに鎮座しているが、参道は江戸川沿いにはなく、南西向きが表参道。

東金町四丁目交差点の一画に「葛西神社入口」の案内。

東金町四丁目交差点の一画に「葛西神社入口」の案内。

まっすぐ進むと戦前の社号碑。

「郷社 葛西神社」とあり、現在は住宅街の一画になっているが、当社の参道であった。

「郷社 葛西神社」とあり、現在は住宅街の一画になっているが、当社の参道であった。

南西向きに表参道。

一之鳥居は嘉永七年(1854)建立と古い。

一之鳥居は嘉永七年(1854)建立と古い。

江戸時代の古い鳥居が出迎えてくれる。

江戸時代の古い鳥居が出迎えてくれる。

西向きにも参道。

こちらは車が進入できるようになっていて広く取られた参道。

こちらは車が進入できるようになっていて広く取られた参道。

戦前に建立された立派な大鳥居

一之鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

とても綺麗に整備された手水舎。

とても綺麗に整備された手水舎。

参道を進むと巨大な大鳥居。

画像では伝わりにくいと思うがかなりの大きさ。

画像では伝わりにくいと思うがかなりの大きさ。

高さ9mの大鳥居で、昭和四年(1929)の建立。

高さ9mの大鳥居で、昭和四年(1929)の建立。

大鳥居を潜ると、やや左斜めに参道が続き社殿となる。(正面は宝物殿)

大鳥居を潜ると、やや左斜めに参道が続き社殿となる。(正面は宝物殿)

戦後に造営された鉄筋コンクリート造の社殿

社殿は昭和三十九年(1964)に造営されたもの。

鉄筋コンクリート造の社殿で朱色が映える。

鉄筋コンクリート造の社殿で朱色が映える。

平成二十二年(2010)に「平成の御造営」として社殿の改修が行われた。

平成二十二年(2010)に「平成の御造営」として社殿の改修が行われた。

綺麗な彫りと塗装。

綺麗な彫りと塗装。

権現八棟造りとなっている。

権現八棟造りとなっている。

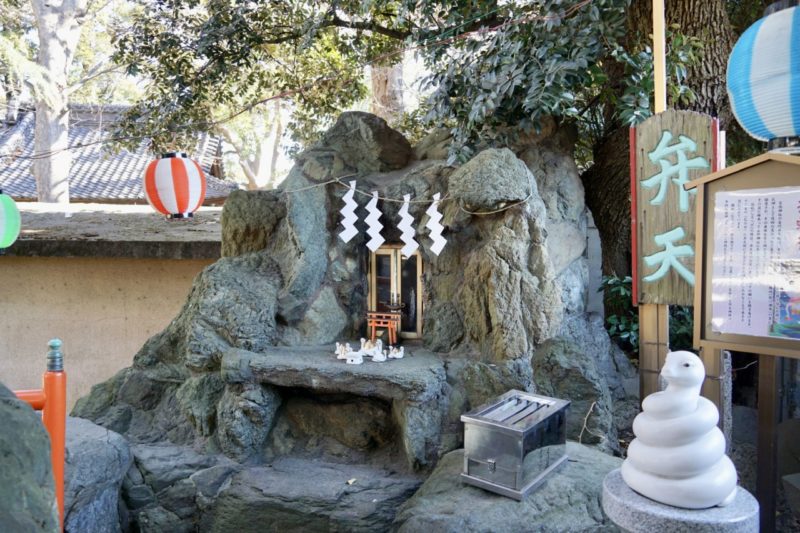

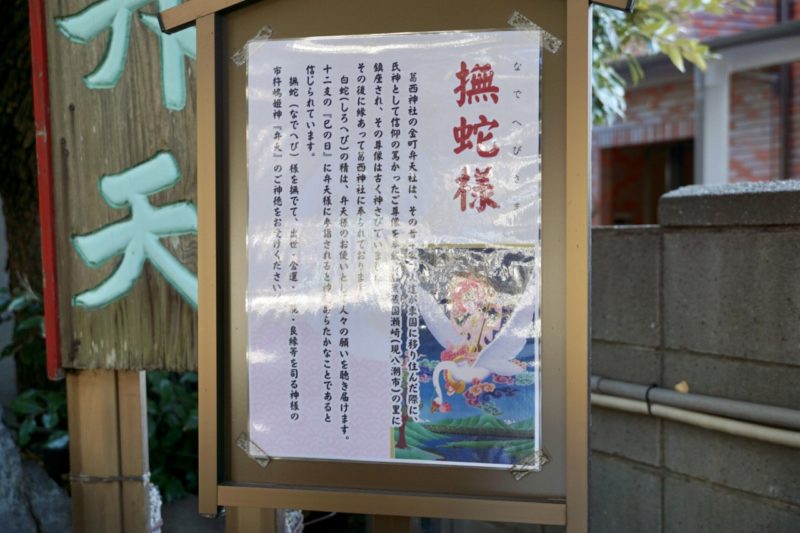

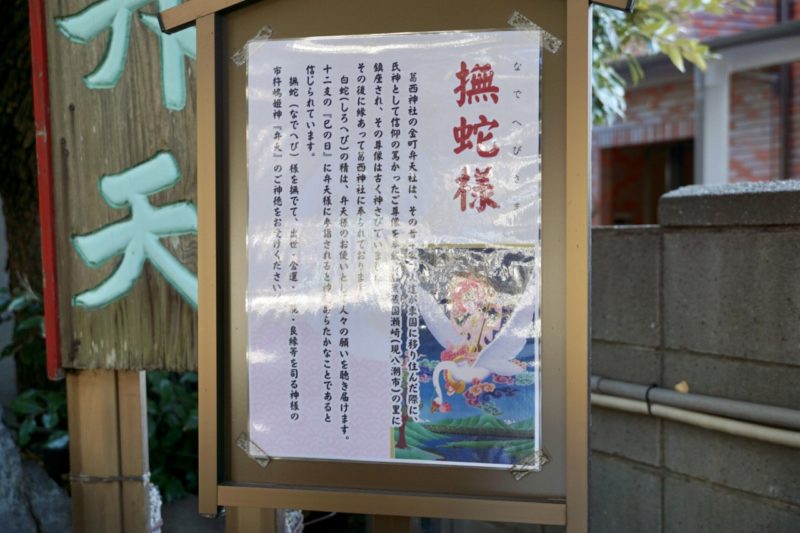

弁天池が整備された厳島神社(金町弁天)・撫蛇様

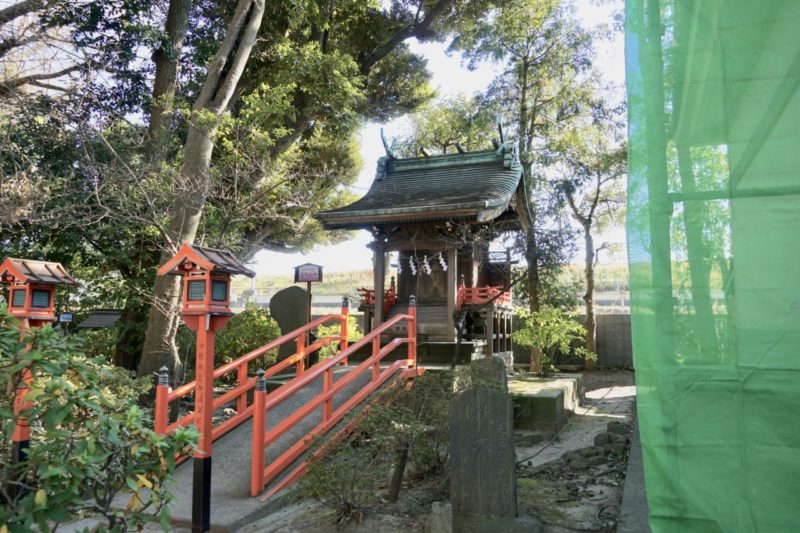

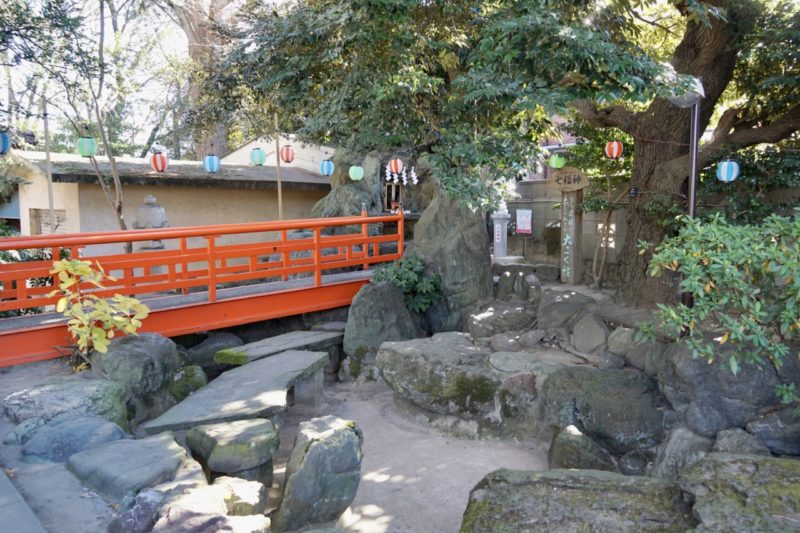

境内の右手、手水舎の奥に境内社の厳島神社があり、朱色の両部鳥居。

通称「金町弁天」と呼ばれる弁天様の一画。

通称「金町弁天」と呼ばれる弁天様の一画。

両部鳥居のすぐ奥にあるのが福神殿で、厳島神社の御祭神・市杵嶋姫神(弁天様)など、葛西の森の七福神をお祀りしている。

両部鳥居のすぐ奥にあるのが福神殿で、厳島神社の御祭神・市杵嶋姫神(弁天様)など、葛西の森の七福神をお祀りしている。

その奥にあるのが厳島神社で、朱色の弁天橋も架かる。

その奥にあるのが厳島神社で、朱色の弁天橋も架かる。

天明七年(1787)の造営で、御神体は「江島神社」の御尊像と同一の謹刻と伝わる。

天明七年(1787)の造営で、御神体は「江島神社」の御尊像と同一の謹刻と伝わる。

古くは瀬崎村(現・埼玉県草加市)に鎮座していたが、信者たちが金町村に移り住んだ際、離れる事ができないとして当社の地に遷されたと云う。

古くは瀬崎村(現・埼玉県草加市)に鎮座していたが、信者たちが金町村に移り住んだ際、離れる事ができないとして当社の地に遷されたと云う。

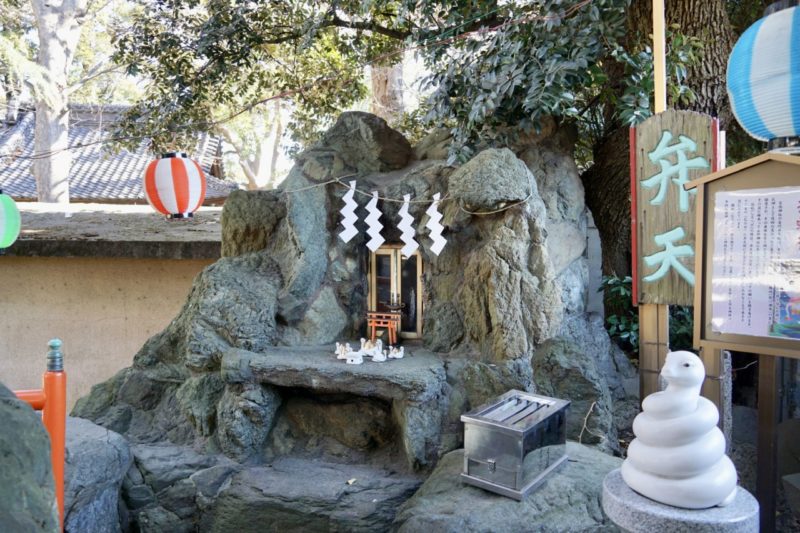

小さな岩窟の中に御神体が祀られている。

小さな岩窟の中に御神体が祀られている。

その右手に比較的新しい撫蛇様。

2015年に参拝時はなかったので、最近になって建立された一画。

2015年に参拝時はなかったので、最近になって建立された一画。

弁天様の神使は蛇のため撫蛇として整備。

弁天様の神使は蛇のため撫蛇として整備。

撫蛇様の表情で、自分の状態が分かると云い、撫でる事で招福開運の御利益があるとされる。

撫蛇様の表情で、自分の状態が分かると云い、撫でる事で招福開運の御利益があるとされる。

弁天橋を渡った一画に水神社。

その横に道祖神。

その横に道祖神。

元禄十三年(1700)造営で、導きの神である猿田彦神を祀る。

元禄十三年(1700)造営で、導きの神である猿田彦神を祀る。

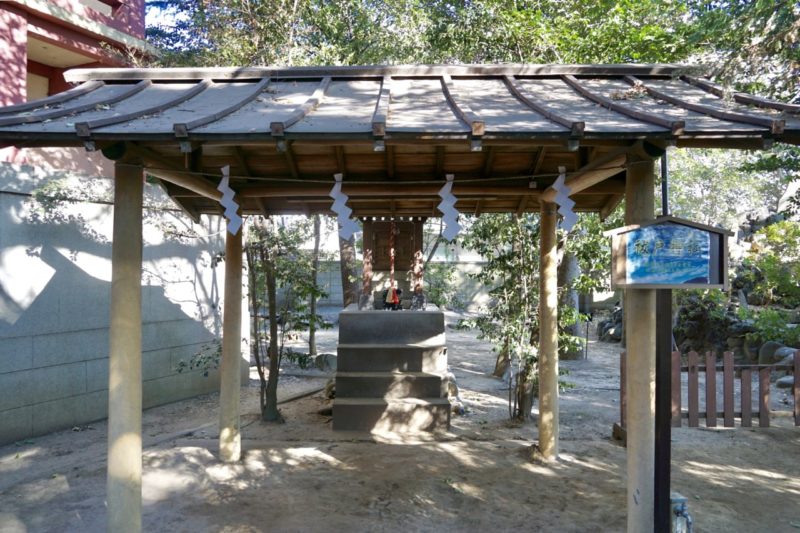

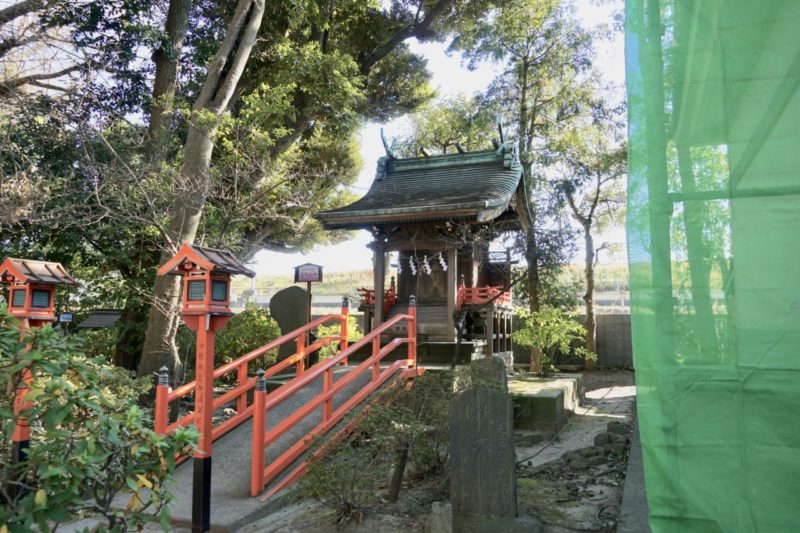

学問の神である葛西天神社・旧社殿を利用した宝物殿

社殿の右手に葛西天神社。

明治十年(1877)に再建された天神様で、菅原道真公を祀る。

明治十年(1877)に再建された天神様で、菅原道真公を祀る。

朱色の神橋も整備され、学問の神として崇敬を集めている。

朱色の神橋も整備され、学問の神として崇敬を集めている。

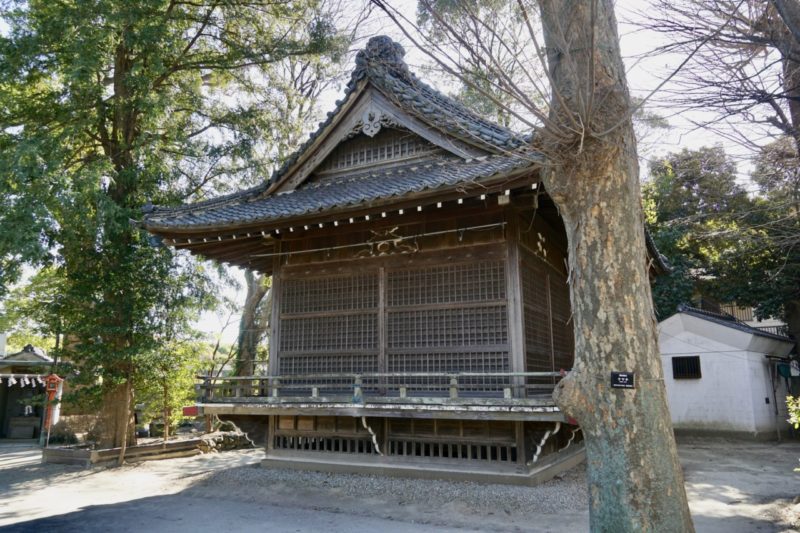

その右手に宝物殿。

2019年参拝時は工事中であったが、旧社殿を利用した建物で、貴重な宝物が収蔵されている。

2019年参拝時は工事中であったが、旧社殿を利用した建物で、貴重な宝物が収蔵されている。

更に右手に稲荷社。

その右手に葛西ばやし発祥の碑。

その右手に葛西ばやし発祥の碑。

さらに諏訪神社。

さらに諏訪神社。

その横に神明社。

その横に神明社。

数多くの境内社が並ぶ。

数多くの境内社が並ぶ。

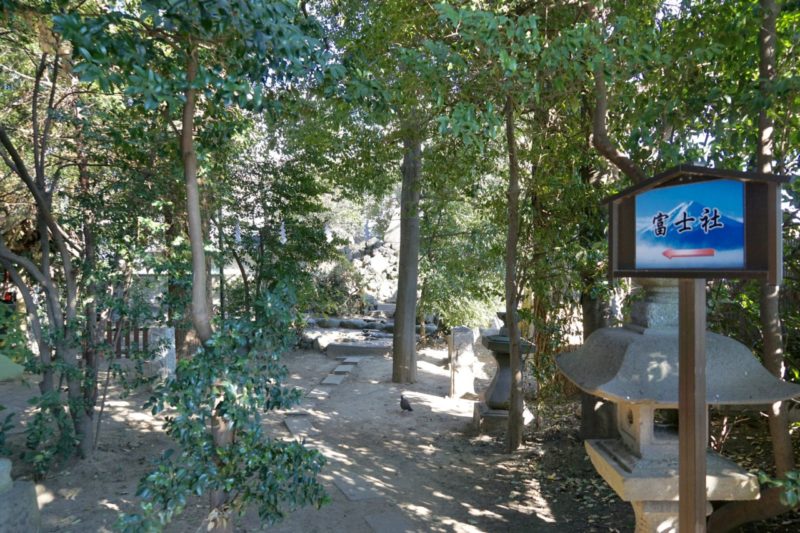

金町富士と称する富士塚・鍾馗像など

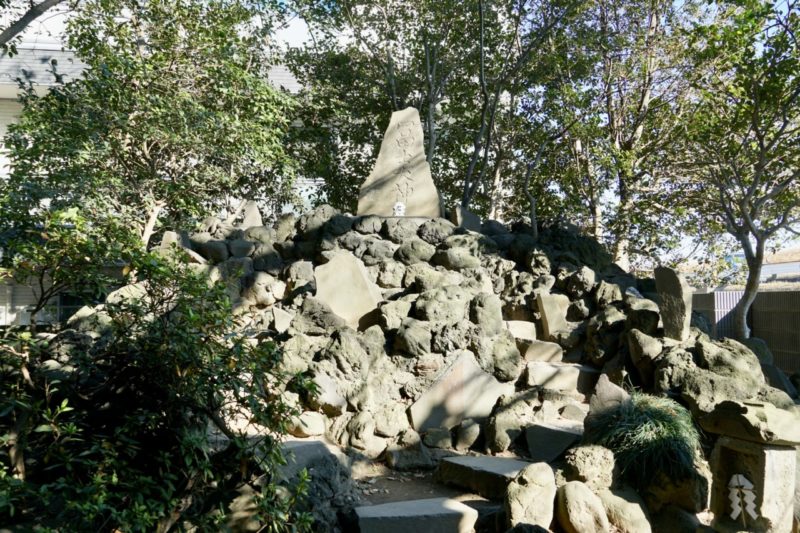

本殿の右手奥に富士塚(金町富士)。

明治四十四年(1911)に造られた富士塚。

明治四十四年(1911)に造られた富士塚。

もともと古い富士塚があったが江戸川の改修工事のために崩され再建。

もともと古い富士塚があったが江戸川の改修工事のために崩され再建。

山頂に富士社(富士大神)を祀る。

山頂に富士社(富士大神)を祀る。

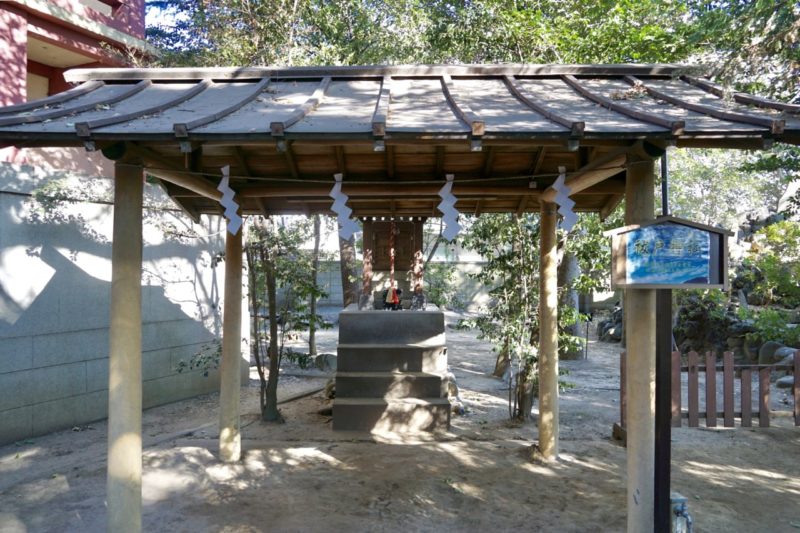

その左手に祓戸神社。

祓戸神社で祈りを捧げ見よ清めた後、当社や各境内社に参拝するのがよいとされるため、最初にこちらで参拝するのもよいだろう。

祓戸神社で祈りを捧げ見よ清めた後、当社や各境内社に参拝するのがよいとされるため、最初にこちらで参拝するのもよいだろう。

その手前に三峯社。

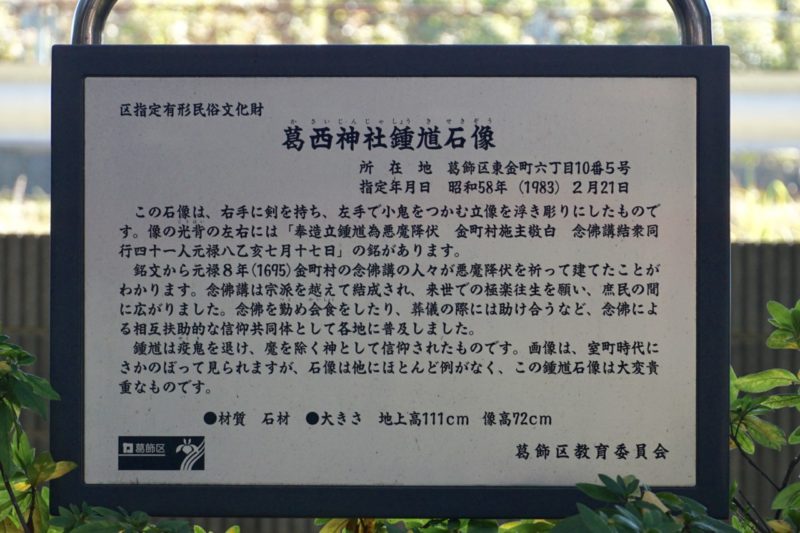

その右にあるのが元禄八年(1695)に建立された鍾馗像(しょうきぞう)。

その右にあるのが元禄八年(1695)に建立された鍾馗像(しょうきぞう)。

鍾馗は中国の民間伝承に伝わる道教系の神であるが、当地では魔を除く神として信仰されたと云い、石像で鍾馗が残るのは大変珍しい。

鍾馗は中国の民間伝承に伝わる道教系の神であるが、当地では魔を除く神として信仰されたと云い、石像で鍾馗が残るのは大変珍しい。

葛飾区最古の石鳥居・古い狛犬

神楽殿の裏手、江戸川沿いにひっそりと古い鳥居などが置かれた一画がある。

現在は使われていない江戸川に通じる旧道に建立された鳥居で、宝暦十三年(1763年)と葛飾区最古の石鳥居となっている。

現在は使われていない江戸川に通じる旧道に建立された鳥居で、宝暦十三年(1763年)と葛飾区最古の石鳥居となっている。

葛飾区登録有名文化財に指定。

葛飾区登録有名文化財に指定。

この石鳥居の一画に古い狛犬。

宝永三年(1760)に奉納された狛犬。

宝永三年(1760)に奉納された狛犬。

小さな狛犬であるが独特な表情で個性的。

小さな狛犬であるが独特な表情で個性的。

力石・弥栄銀杏・招魂社など

境内の左手に力石が並ぶ。

地域の村人による力比べに使われたもの。

地域の村人による力比べに使われたもの。

この一画に立派な御神木の銀杏。

弥栄銀杏(いやさかいちょう)とも呼ばれ、数々の大木と共に伐採を余儀なくされたにも関わらず、再び自力で芽を吹き出して猛々しく成長し今日に至った銀杏の木。

弥栄銀杏(いやさかいちょう)とも呼ばれ、数々の大木と共に伐採を余儀なくされたにも関わらず、再び自力で芽を吹き出して猛々しく成長し今日に至った銀杏の木。

子宝や生命力をあやかりに来る参拝者も多い。

子宝や生命力をあやかりに来る参拝者も多い。

一層栄えるという意味で、めでたい言葉としても使用される。

西参道の入口近くに招魂社。

金町遺族会により二百有余の御魂を祀る。

金町遺族会により二百有余の御魂を祀る。

御朱印は限定御朱印も・オリジナル御朱印帳

御朱印は上に「武州葛西神社」、右下に「金町弁天」、左下に「葛西天神」の朱印。

左は2015年に頂いた通常のもので、右が2019年に頂いた正月限定の賑やかな御朱印。

左は2015年に頂いた通常のもので、右が2019年に頂いた正月限定の賑やかな御朱印。

オリジナルの御朱印帳も用意。

祭囃子発祥の社である当社らしい、祭囃子の大太鼓・小太鼓・笛がデザインされたもので、黒色・桜色の2色あり。

祭囃子発祥の社である当社らしい、祭囃子の大太鼓・小太鼓・笛がデザインされたもので、黒色・桜色の2色あり。

祭囃子発祥の社・泣き相撲・酉の市・骨董市など数多くの行事

当社は数多くの行事が盛んに行われ賑わう事でも知られる。

例大祭は9月中旬の金・土・日曜に斎行。

祭囃子の発祥の社とされる当社の葛西囃子が奉納される。

当社に伝わる葛西囃子は、神田囃子・目黒囃子など江戸の祭礼囃子の源流となったため、現在の東京都周辺のお囃子の祖であり、そのため「祭囃子発祥の社」とされる。

5月には泣き相撲が開催。

赤子の泣き声が邪を祓った故事を由来とし、生後6ヶ月から2歳半までの赤ちゃんによる泣き相撲。

8月には音楽祭。

様々なジャンルの音楽が、葛西囃子と共演し賑わい、夏の祭典として地域の人気を博している。

11月の酉の日には「酉の市」を開催。

葛飾区唯一のお酉様として賑わう酉の市で「金町のお酉さま」として親しまれている。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

酉の市の夜には神楽殿において素人演芸大会が開催。

戦前より続けられていて、『NHKのど自慢』の初代鐘が奉納され、今もその鐘で参加者の歌唱力を審査している。

戦前より続けられていて、『NHKのど自慢』の初代鐘が奉納され、今もその鐘で参加者の歌唱力を審査している。

一の酉:11月8日(金)

二の酉:11月20日(水)

2019年は二の酉までで三の酉はない。

更に毎月第1土曜(1月と11月は除く)には、8時から16時にかけて、境内で青空骨董市が開催。

地域のイベントとして賑わう。

所感

かつて葛西三十三郷の総鎮守として創建された当社。

領主・葛西清重によって香取信仰の神社として創建され、古くから「伊勢神宮」「香取神宮」との密接な関係もあり、重要な地だった事が分かる。

江戸時代になっても徳川家から朱印地を賜り、金町周辺の鎮守として崇敬を集めた。

祭囃子発祥の社とされ、江戸の祭礼囃子の源流は当社にあると云えるだろう。

現在も規模も大きな地域から崇敬を集める神社で、境内社が数多く整備されているのもその証拠だろう。

綺麗に整備された境内には江戸時代以前の古いものも多く残されていて、見どころも実に豊富。

葛飾区を代表する一社であり、地域の信仰と歴史を伝えるとてもよい神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 手水舎 ]

[ 二之鳥居(大鳥居) ]

[ 参道 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 宝物殿 ]

[ 葛西天神社 ]

[ 勝海舟直筆の碑 ]

[ 鍾馗石像 ]

[ 三峯社 ]

[ 富士社(金町富士) ]

[ 祓戸神社 ]

[ 小祠 ]

[ 稲荷社 ]

[ 葛西ばやし発祥の碑 ]

[ 諏訪神社 ]

[ 神明社 ]

[ 石鳥居 ]

[ 狛犬 ]

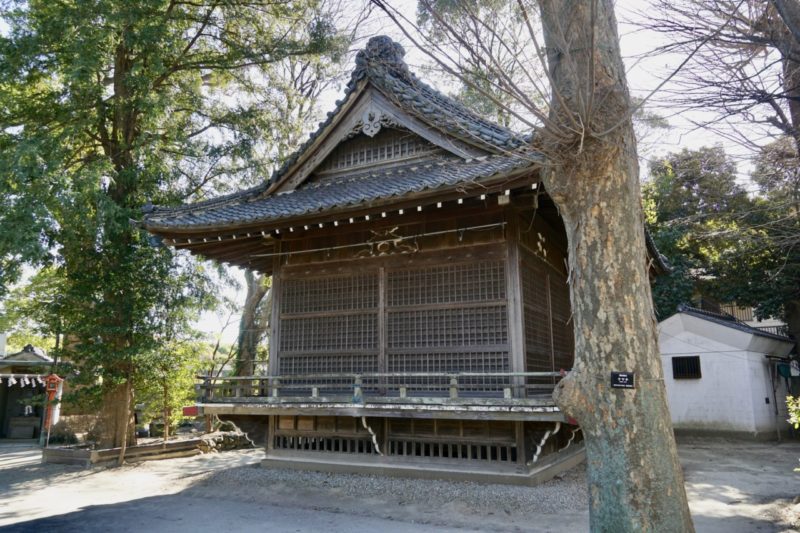

[ 神楽殿 ]

[ 石碑 ]

[ 厳島神社鳥居 ]

[ 福神殿 ]

[ 小祠 ]

[ 厳島神社(金町弁天) ]

[ 撫蛇様 ]

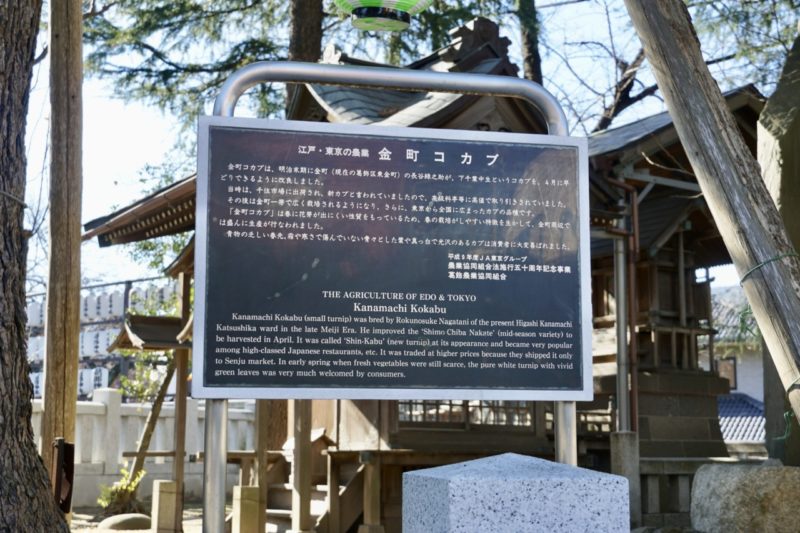

[ 案内碑 ]

[ 道祖神 ]

[ 水神宮 ]

[ 力石 ]

[ 金町招魂社 ]

[ 西参道 ]

[ 社務所 ]

[ 銀杏 ]

[ 案内板 ]

[ 社号碑 ]

コメント