目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

パティスリーのある神社・東国三社を祀る亀有総鎮守

東京都葛飾区亀有に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧亀有村の総鎮守。

鎌倉時代に「香取神宮」の神を祀り、当時は「亀無」と呼ばれていた亀有の鎮守として創建。

その後「鹿島神宮」「息栖神社」の神を祀ったため、「東国三社」の神を祀る神社となり「三社明神」とも称された。

亀有の地名に因み狛犬ならぬ狛亀が置かれている事でも知られる他、亀有は『こち亀』でお馴染みのため両さん像が置かれていたり、南葛FCの『キャプテン翼』ゴール絵馬掛が設置されていたりと、地域に馴染みのある漫画・アニメ関連の設備も多い。

また境内にはコンクールで世界一になったパティシエによる「ラ・ローズ・ジャポネ」と云うパティスリーが置かれている事でも人気を博している。

神社情報

亀有香取神社(かめありかとりじんじゃ)

御祭神:経津主大神

相殿神:武甕槌大神・岐大神

社格等:村社

例大祭:9月中旬

所在地:東京都葛飾区亀有3-42

最寄駅:亀有駅

公式サイト:https://www.kameari-katori.or.jp/

御由緒

鎌倉時代建治二年八月十九日(1276)、当時亀有の地は下総国葛西御厨亀無村と呼ばれ、香取神宮の神領地でありました。

そのことから本宮の御分霊(経津主大神)をお迎えし郷の鎮守様としてお祀りし、多くの人々がこの地に移り住み始めました。

その後、鹿島(武甕槌大神)・息栖 (岐大神)の両大神を合わせおまつりし、東国三社明神のお社として村人・近隣の人々を守り続け、約七百三十年の時を経て現在に至ります。

また亀有の地は、古くは「亀無」「亀梨」と呼ばれていました。元々この辺りの土地は沼地が多く、亀の背のような島状の土地でありました。そのことから「亀のような形をなす土地」として地理的状況から「かめなし」という土地名が生まれたと考えられています。当時葛西御厨(神領の一種)の範囲と所領高を明記した応永五年(1398)の「下総国葛西御厨注文」や、北條氏や家臣に諸役を賦課するために各人の役高を記した永禄二年(1559)の「小田原衆所領役帳」にはいずれも「亀無」「亀梨」の記載がみられます。

「亀無」から「亀有」となった由来は諸説様々で定かではありませんが、「なし」の意味を嫌ったものだと思われます。正保元年(1644)江戸幕府による「正保改定図」から「亀有」としたようです。(境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代に香取神宮の御分霊を勧請し創建

社伝によると、建治二年(1276)に創建。

下総国一之宮「香取神宮」の御分霊を勧請したと伝えられる。

当時の亀有は下総国葛西御厨「亀無村」と呼ばれた地。

下総国一之宮「香取神宮」の神領地であった。

「伊勢神宮」や「下鴨神社」、さらには皇室の領地を意味する。

葛西御厨は「伊勢神宮」の荘園であった。

「御」(神の)+「厨」(台所)の意で、神饌を調進する場所とされ、地域の特産品を納めるかわりに神税を免除されるため、武士からの寄進地系の御厨が増加した。

そうした亀無村の鎮守として創建された。

亀無(かめなし)と呼ばれていた亀有・その総鎮守

当時の亀有は「亀無/亀梨(かめなし)」と呼ばれていた地。

かつて亀有の土地は沼地が多く亀の背のような島状の土地であったと云う。

そこから「亀の甲羅の形を成す土地」として「かめなす」→「かめなし」に転じたと推測されている。

「亀無」が現在の「亀有」に変わったのは江戸時代の頃。

「亀無」の「無し」が縁起が悪いとされたと見られている。

そのため「無し」ではなく「有り」にして「亀有」とされた。

当社は亀無村(後の亀有村)の総鎮守として崇敬を集めた。

香取・鹿島・息栖「東国三社」の神を祀る・三社明神

下総国一之宮「香取神宮」の神を祀り創建された当社。

その後、「鹿島神宮」「息栖神社」の御分霊も合祀したため「東国三社」の神を祀る神社となる。

常陸国一之宮「鹿島神宮」(茨城県鹿嶋市)・下総国一之宮「香取神宮」(千葉県香取市)・「息栖神社」(茨城県神栖市)の3社を総称して「東国三社」と呼ぶ。

大和朝廷の東国開拓の拠点とされた神社で、『古事記』『日本書紀』における葦原中国平定に関する神を祀っている。

関東以北の人は「東国三社巡り」をしたり、「伊勢神宮」に詣でた後に「下三宮参り」と称して東国三社を巡拝する風習が残っていた。

東国三社の神を祀った当社は「三社明神」とも称された。

新編武蔵風土記稿に記された香取社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(亀有村)

香取社

村の鎮守なり。貞和元年の勧請と云。恵明寺持。下持同し。

浮洲明神社。明神社。白山社。稲荷社二。

亀有村の「香取社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように亀有村の鎮守であった。

「貞和元年の勧請と云」と記されているように『新編武蔵風土記稿』では承和元年(1345)の創建の創建としている。

当社の御由緒では建治二年(1276)の創建と記してあり、これは別当寺「恵明寺」の創建年と同じ。

葛飾区亀有にある真言宗智山派の寺院。

香取山明王院と号して「香取社」と称した当社の別当を担った。

建治二年(1276)創建と伝わり、これは当社の由緒にある創建年と同じ年。

徳川吉宗が将軍就任以降は徳川将軍家鷹狩りの御膳所(休憩所)にも指定されていた。

同じく「恵明寺」が別当寺であった「浮洲明神社」などは当社の境内社として祀られている。

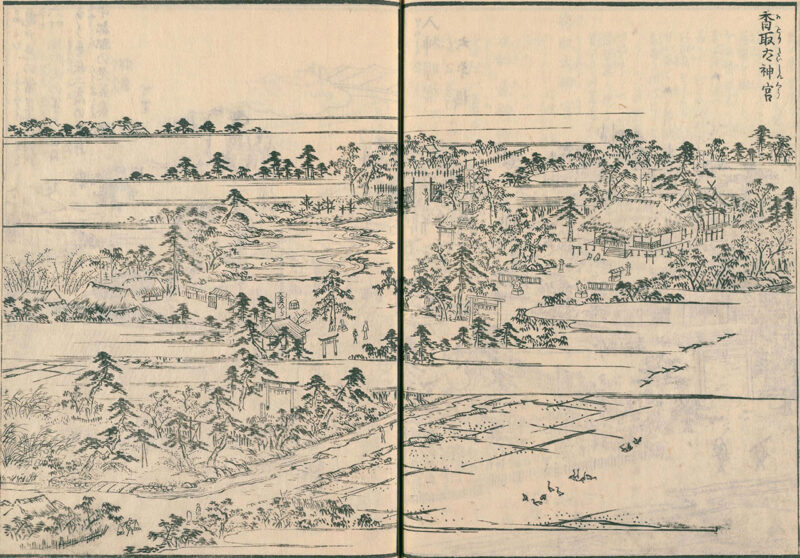

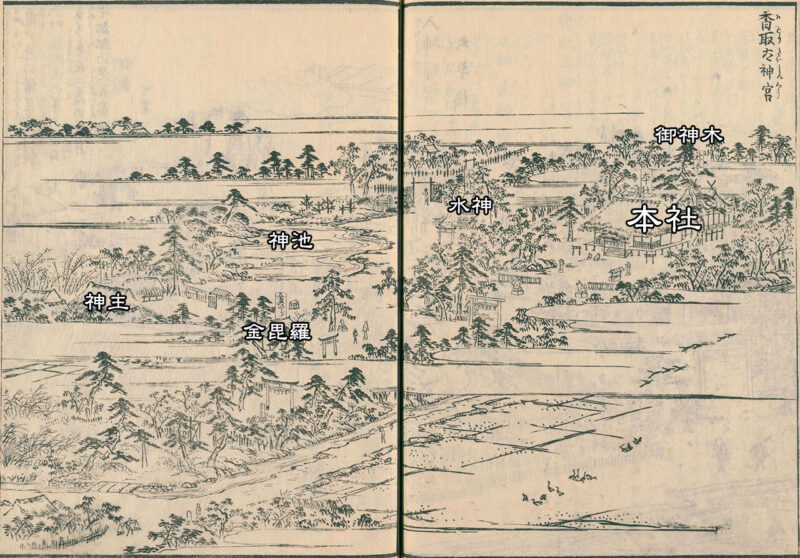

江戸名所図会に描かれた香取大神宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「香取大神宮」として見開きで描かれている。

当時から見事な境内を有していた事が分かる。

長い参道に茅葺屋根の社殿。

神池を有し風光明媚な境内だった事が窺える。

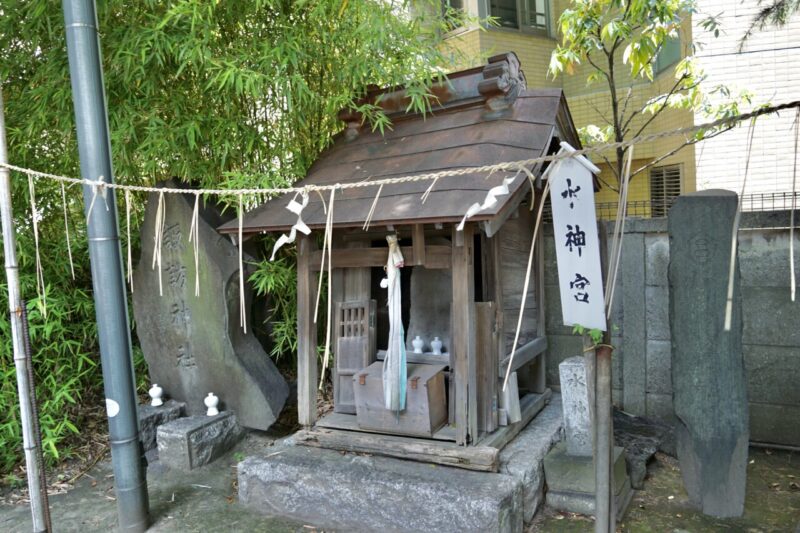

境内社としては「金毘羅社」「水神」の文字を見る事ができる。

社殿の裏手には御神木。

この御神木は「香取の松」と呼ばれた巨木で中川を行きかう船頭の目印になったと云う。(枯死したため現存していない)

本社:祭神経津主命/下総一宮の神同体。

相殿:武甕槌命/鹿島大神宮。猿田彦命/大杦大明神。

三坐。(江戸名所図会)

御祭神として経津主命(香取)、相殿として武甕槌命(鹿島)を祀るとあるが、もう1柱である猿田彦命を大杉大明神=「大杉神社」(茨城県稲敷市)と記してあるため、「息栖神社」の神を祀っていた当社の御由緒とは齟齬が生じる。

但し古くから現在に至るまで「大杉神社」の御祭神は猿田彦命ではなく、「息栖神社」の御祭神である岐神がどちらかと云うと導きの神である猿田彦命と同神のように信仰された事もあるため、おそらく記載している部分が誤りなのではないかと思う。

明治以降の歩み・境内整備・平成の大整備事業

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十年(1887)、社殿を改築。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行によって、亀有村・青戸村・砂原村と上千葉村飛地が合併して亀青村が成立。

当地は亀青村亀有となり地域の鎮守として崇敬を集めた。

明治三十二年(1899)、松山稲荷神社を境内に遷座。

明治三十七年(1904)、中之台諏訪神社を境内に遷座。

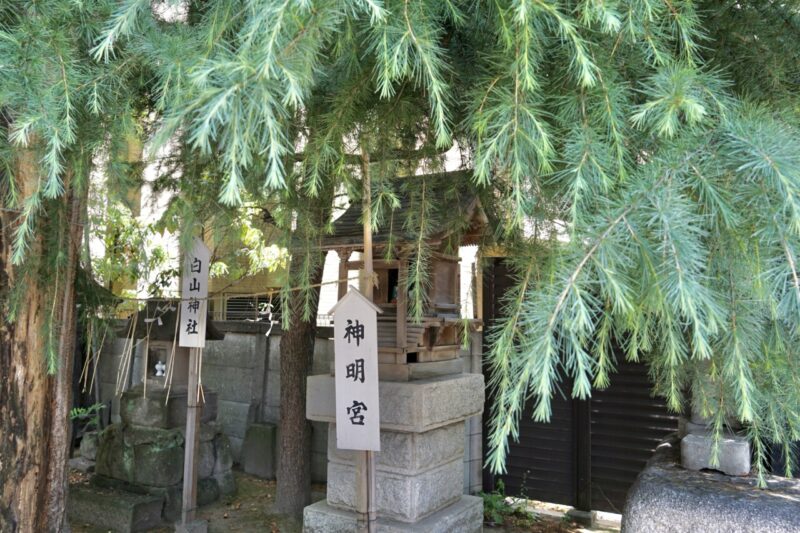

明治四十一年(1908)、浮洲稲荷神社・神明宮・白山神社・道祖神社を境内に遷座。

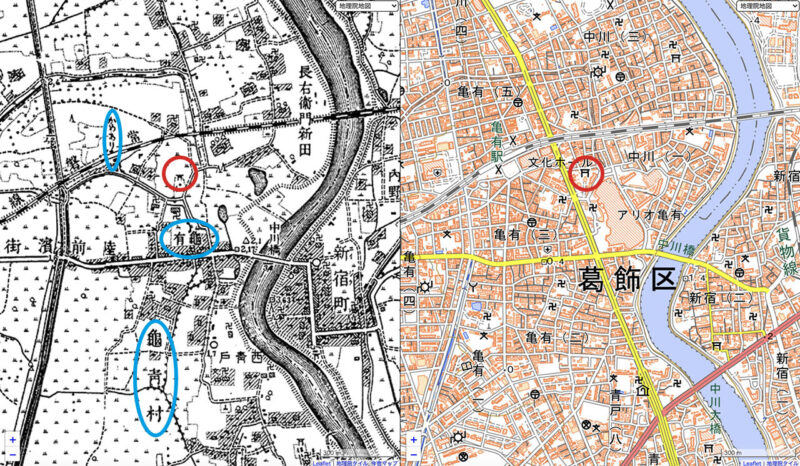

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、今も昔も鎮座地は変わらない。

亀青村や亀有といった地名、既に開業していた亀有駅も見る事ができる。

明治時代の亀有は江戸時代から引き続き田畑ばかりの農村であった。

大正時代に入り関東大震災以降、多くの工場が進出して工業地域として発展していく。

昭和十六年(1941)、社殿を改築。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十二年(1967)、現在の社殿を造営。

この際、旧本殿は境内の亀有招魂社へ、旧拝殿は神楽殿として現存している。

この際、旧本殿は境内の亀有招魂社へ、旧拝殿は神楽殿として現存している。

平成二十八年(2016)、御鎮座740年を迎え「平成の大整備事業」を開始。

平成三十年(2018)、「平成の大整備事業」として境内が一新された。

同年、境内にパティスリー「ラ・ローズ・ジャポネ」がオープン。

世界一のパティシエによるパティスリーのある神社として人気を博している。

世界一のパティシエによるパティスリーのある神社として人気を博している。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

アリオ亀有の向かいに鎮座・鳥居前には狛亀

亀有駅から徒歩数分、地域の中核となる複合商業施設「アリオ亀有」のほぼ向かいに鎮座。

ショッピングモールが目の前のため人の往来も多い一画。

ショッピングモールが目の前のため人の往来も多い一画。

表参道はアリオ亀有側の南側。

美しく整備された境内と立派な鳥居。

美しく整備された境内と立派な鳥居。

平成二十年(2008)建立の鳥居。

平成二十年(2008)建立の鳥居。

大正三年(1914)の社号碑には「村社 香取宮」の文字。

大正三年(1914)の社号碑には「村社 香取宮」の文字。

鳥居前には一対の狛亀。

狛犬ではなく狛亀が出迎えるのは亀有の鎮守らしさ。

狛犬ではなく狛亀が出迎えるのは亀有の鎮守らしさ。

亀有の地名に因み旧社殿の屋根に一対の亀形瓦が置かれていてそれを模したもの。

亀有の地名に因み旧社殿の屋根に一対の亀形瓦が置かれていてそれを模したもの。

亀形瓦は葛飾区の登録有形文化財に指定。

亀形瓦は葛飾区の登録有形文化財に指定。

この狛亀は平成二十一年(2009)に建立。

この狛亀は平成二十一年(2009)に建立。

一方で環七沿いにも大鳥居。

昭和五十一年(1976)建立の大鳥居で、社号碑には「香取神社」の文字。

昭和五十一年(1976)建立の大鳥居で、社号碑には「香取神社」の文字。

こちらも実に立派な鳥居であるが、せっかくなので狛亀のある表参道からお参りしたい。

こちらも実に立派な鳥居であるが、せっかくなので狛亀のある表参道からお参りしたい。

平成の大整備事業で綺麗になった境内

表参道の鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

「平成の大整備事業」を経て美しく整備された境内。

「平成の大整備事業」を経て美しく整備された境内。

この御鎮座七百四十年奉祝記念事業は2020年グッドデザイン賞を受賞している。

この御鎮座七百四十年奉祝記念事業は2020年グッドデザイン賞を受賞している。

拝殿前には一対の狛犬。

昭和十六年(1941)奉納の狛犬。

昭和十六年(1941)奉納の狛犬。

子持ちと玉持ち。

子持ちと玉持ち。

戦後に造営された社殿・賽銭箱上の亀像

参道の正面に社殿。

昭和四十二年(1967)に造営された社殿。

昭和四十二年(1967)に造営された社殿。

鉄筋コンクリート造で綺麗に維持管理。

鉄筋コンクリート造で綺麗に維持管理。

白を基調とした美しい社殿。

白を基調とした美しい社殿。

色彩も施された彫刻。

色彩も施された彫刻。

「平成の大整備事業」では拝殿前がバリアフリー化され箇所にスロープが設置されている。

「平成の大整備事業」では拝殿前がバリアフリー化され箇所にスロープが設置されている。

本殿も同様の造り。

本殿も同様の造り。

拝殿前の賽銭箱には亀の石像。

亀有の地名に因んだ可愛らしい亀たち。

亀有の地名に因んだ可愛らしい亀たち。

こうした亀の石像は地元の石材店から6体寄贈されたもの。

賽銭箱の上や手水舎に置かれていたが、愛称「ミツヒデ」「ノブナガ」の2体が2021年5月になくなっているのが確認された。

神社としては被害届などは出さず、散歩中と捉え、戻ってくるのを待っている。

もし見かけた場合はこっそりでいいから戻して欲しいとのこと。

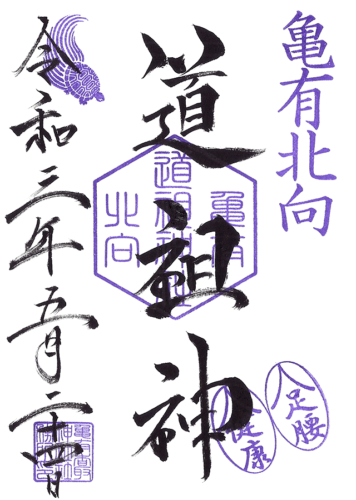

足腰健康守護・亀有北向道祖神社

表参道の左手、北向きに境内社の亀有北向道祖神社。

「道祖神」と記された鳥居。

「道祖神」と記された鳥居。

かつては古上水西千間堀の北端に祀られていたが明治四十一年(1908)に当社へ遷座。

かつては古上水西千間堀の北端に祀られていたが明治四十一年(1908)に当社へ遷座。

現在も北向きで災厄から亀有を守護する。

現在も北向きで災厄から亀有を守護する。

足腰健康の御神徳があるとされ、社殿には草鞋も掛けられている。

足腰健康の御神徳があるとされ、社殿には草鞋も掛けられている。

道祖神には授与品や御朱印も用意されている。

道祖神には授与品や御朱印も用意されている。

全国各地に様々な形態で祀られる路傍の神。

村の境界や道の辻(十字路)などに石碑・石祠・石像の形態で祀られる事が多く、他から侵入するものを防ぐ神で、塞の神(さえのかみ)も同じ神とされる。

村の守り神、子孫繁栄として祀られる民間信仰であり、道の辻に置かれる事が多い事から、旅や交通安全の神としても信仰された。

社殿右手や裏手に並ぶ数多くの境内社

社殿の右手には多くの境内社。

神明宮。

神明宮。

白山神社。

白山神社。

水神宮。

水神宮。

諏訪神社。

諏訪神社。

その奥に稲荷神社。

近くには力石も。

近くには力石も。

当地周辺の信仰や民俗を伝える。

当地周辺の信仰や民俗を伝える。

さらに稲荷神社。

さらに稲荷神社。

藤四郎稲荷神社。

藤四郎稲荷神社。

旧本殿を利用した亀有招魂社・旧拝殿を利用した神楽殿

社殿の裏手、一番左奥には亀有招魂社。

鳥居が設けられその先に社殿。

鳥居が設けられその先に社殿。

亀有地域の英霊・戦没者を祀る。

亀有地域の英霊・戦没者を祀る。

この社殿は当社の旧本殿で、明治二十年(1887)造営の旧本殿を改築して再利用。

この社殿は当社の旧本殿で、明治二十年(1887)造営の旧本殿を改築して再利用。

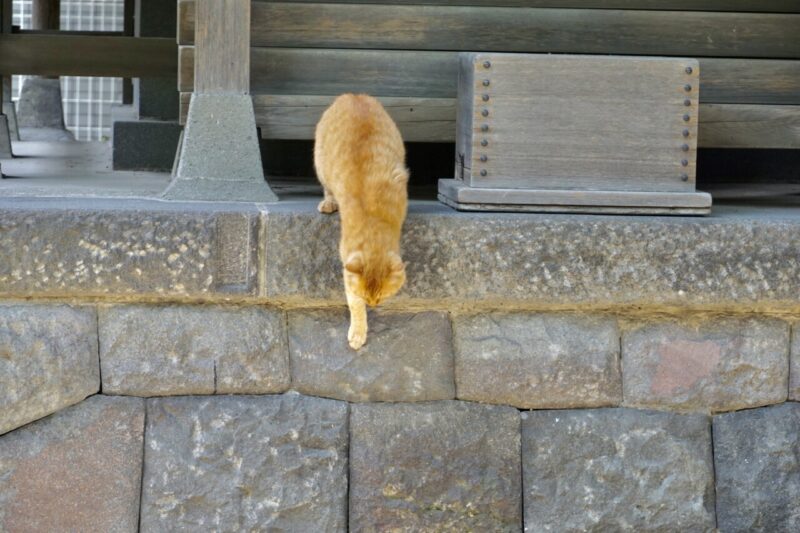

社殿で休んでいた猫ちゃん。

社殿で休んでいた猫ちゃん。

供養塔。

供養塔。

社殿前には一対の狛犬。

ずんぐりとして個性的な表情、

ずんぐりとして個性的な表情、

頭上に窪みがあるためカッパ狛犬の一種と思われ、おそらく江戸時代のものであろう。

頭上に窪みがあるためカッパ狛犬の一種と思われ、おそらく江戸時代のものであろう。

招魂社の左手にも稲荷神社。

明治四十一年(1908)に当社に遷された浮洲稲荷神社。

明治四十一年(1908)に当社に遷された浮洲稲荷神社。

表参道の右手には神楽殿。

文政十年(1827)に造営され改築され続けた旧拝殿を再利用したもの。

文政十年(1827)に造営され改築され続けた旧拝殿を再利用したもの。

昭和四十二年(1967)に現社殿が造営された際、神楽殿として旧拝殿を転用しているため、とても立派な造り。

昭和四十二年(1967)に現社殿が造営された際、神楽殿として旧拝殿を転用しているため、とても立派な造り。

こち亀の両さん像・キャプテン翼のゴール絵馬掛

表参道の鳥居を潜って左手には『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(通称:こち亀)の主人公・両津勘吉(両さん)の像が置かれている。

亀有と云えば『こち亀』が出てくるくらい地域にとって重要な存在。

亀有と云えば『こち亀』が出てくるくらい地域にとって重要な存在。

石像のタイトルは「少年よ、あの星をめざせ!両さん像」。

石像のタイトルは「少年よ、あの星をめざせ!両さん像」。

「どんな時も両さんのように明るく元気に夢を持って歩んで欲しい」という子供達への願いが込められ建立された。

「どんな時も両さんのように明るく元気に夢を持って歩んで欲しい」という子供達への願いが込められ建立された。

亀有北向道祖神社の隣には少し変わった絵馬掛。

少し横が小ぶりながらサッカーゴールの形をした絵馬掛。

少し横が小ぶりながらサッカーゴールの形をした絵馬掛。

木枠には「南葛SC」の文字。

木枠には「南葛SC」の文字。

南葛SCのユニフォームを着た『キャプテン翼』の主人公・大空翼と、作者・高橋陽一氏のサイン。

南葛SCのユニフォームを着た『キャプテン翼』の主人公・大空翼と、作者・高橋陽一氏のサイン。

世界一パティシエによるパティスリー「ラ・ローズ・ジャポネ」

当社の境内で特徴的なのは境内にパティスリーがあるという事。

平成三十年(2018)に当社境内へ移転オープンした「ラ・ローズ・ジャポネ」。

平成三十年(2018)に当社境内へ移転オープンした「ラ・ローズ・ジャポネ」。

洋菓子コンテストで日本代表として出場し世界一に輝いた五十嵐宏氏のお店。

洋菓子コンテストで日本代表として出場し世界一に輝いた五十嵐宏氏のお店。

テイクアウトはもちろんカフェ利用も可能。

テイクアウトはもちろんカフェ利用も可能。

神社の境内で美味しいスイーツを頂けるのも当社ならでは。

神社の境内で美味しいスイーツを頂けるのも当社ならでは。

カフェ席からは境内を眺める事もでき、とても至福の一時。

カフェ席からは境内を眺める事もでき、とても至福の一時。

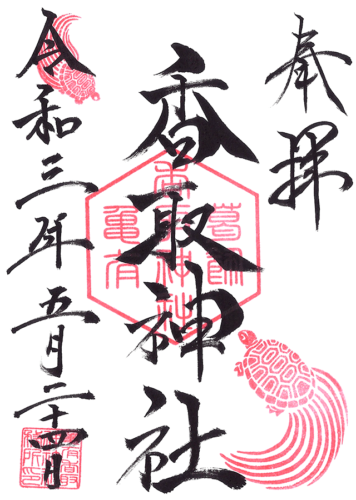

亀有香取神社と道祖神社の御朱印

御朱印は社務所にて。

「平成の大整備事業」で新築された美しい社務所。

「平成の大整備事業」で新築された美しい社務所。

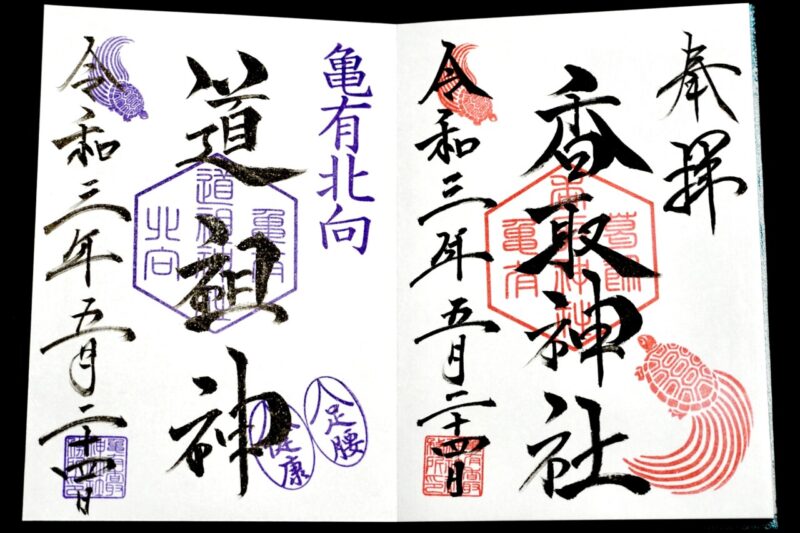

御朱印は「亀有香取神社」「亀有北向道祖神社」の2種類を用意。

「葛飾亀有香取神社」の朱印、「亀有北向道祖神社」の紺印。

「葛飾亀有香取神社」の朱印、「亀有北向道祖神社」の紺印。

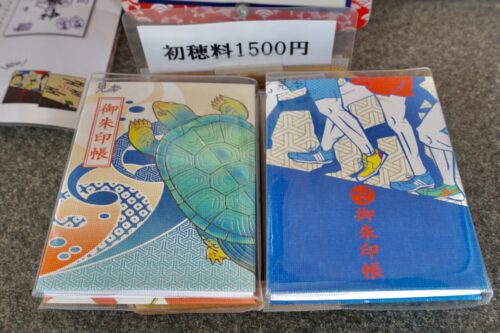

亀や足腰健康の御朱印帳・亀みくじなど

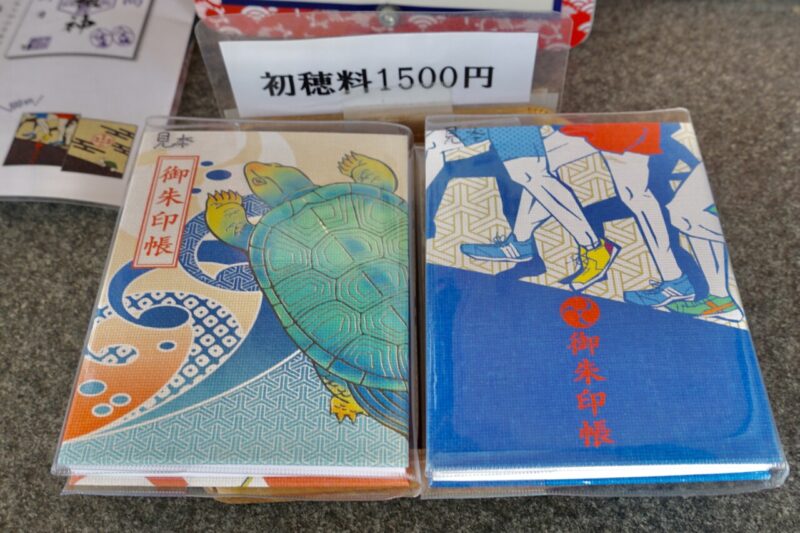

オリジナルの御朱印帳も用意。

亀有の名から亀をデザインした御朱印帳と、御神徳の1つである足腰健康をデザインした御朱印帳。

亀有の名から亀をデザインした御朱印帳と、御神徳の1つである足腰健康をデザインした御朱印帳。

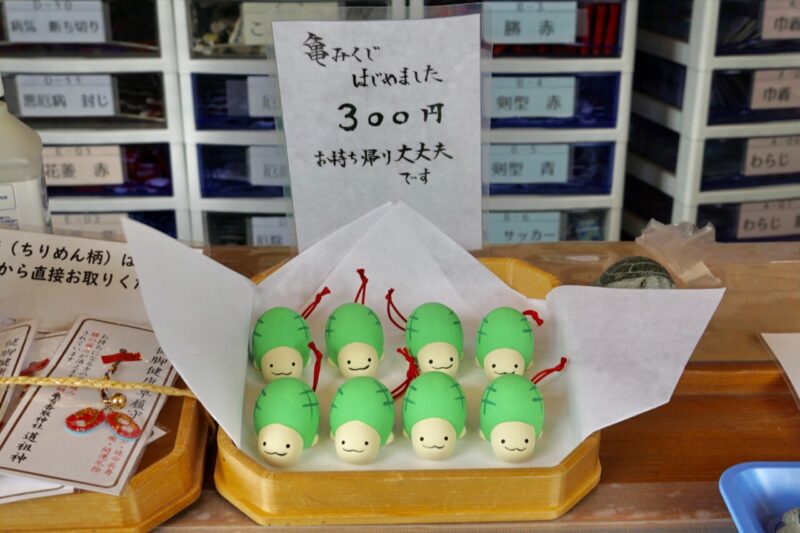

授与品として亀みくじなども授与。

亀有の名に因み亀を模した授与品が多い。

亀有の名に因み亀を模した授与品が多い。

『こち亀』『キャプテン翼』の絵馬も。

『こち亀』『キャプテン翼』の絵馬も。

所感

亀有の総鎮守として創建され信仰を集めた当社。

「香取神社」の社号であるが、相殿として香取・息栖の神も祀る事から「東国三社」の神を祀る神社として「三社明神」とも称され崇敬を集めた。

「平成の大整備事業」が行われとても美しく整備された境内に一新。

各所はバリアフリー化され参拝者に優しい神社に。

何より境内にパティスリーがあるのが特徴的で、神社とパティスリーの組み合わせが面白い。

立地もアリオ亀有のすぐ近くにあるため参拝者も多く、正に地域の中核となる氏神さま。

地域に愛され信仰を集める実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節や祭事に応じて限定御朱印あり。

※境内社「亀有北向道祖神社」の御朱印も用意。

- 通常

- 亀有北向道祖神社

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

亀有の名から亀をデザインした御朱印帳。

御神徳の1つである足腰健康をデザインした御朱印帳。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

亀みくじ

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2021/05/24

コメント