目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧堀切村鎮守・菖蒲の里のおやしろ

東京都葛飾区堀切に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧堀切村の鎮守。

当地が伊勢神宮の荘園「葛西御厨」に含まれていたため「伊勢神宮」より勧請された。

江戸時代以前より菖蒲の名所として知られた堀切の鎮守。

「菖蒲の里のおやしろ」として崇敬を集めている。

神社情報

堀切天祖神社(ほりきりてんそじんじゃ)

御祭神:天照坐皇大神・誉田別尊・菅原大神

社格等:─

例大祭:9月第3日曜

所在地:東京都葛飾区堀切3-11-2

最寄駅:堀切菖蒲園駅

公式サイト:https://www.horikiri-tensojinja.jp/

御由緒

永萬元年(1165年)、伊勢皇大神宮の神領地として寄進された葛西御厨の堀切村鎮守として伊勢皇大神宮の御分霊を勧請して創建されました。境内社の八幡社は宝徳元年(1449年)に当時の地頭千葉氏の家臣であった窪寺蔵内頭胤夫が武運祈願のため現在の堀切小学校敷地に勧請したものと伝えられ、明治以降境内に遷座されました。その他境内には、天神社、豊受稲荷、出雲社が祀られています。

境外社として祖先をお祀りする祖霊社、大正年間に埋め立てられた毛無池に祀られていた弁財天を中心とする菖蒲七福神、十二支の神様を菖蒲十二支神としてお祀りしています。(公式サイトより)

歴史考察

平安時代後期に伊勢神宮より勧請・葛西御厨

社伝によると、永万元年(1165)に創建とされる。

堀切村の鎮守として「伊勢神宮」より勧請されたと云う。

かつての堀切村は「葛西御厨」と呼ばれた「伊勢神宮」荘園の一部であった。

「伊勢神宮」や「下鴨神社」、さらには皇室の領地を意味する。

「御」(神の)+「厨」(台所)の意で、神饌を調進する場所とされ、地域の特産品を納めるかわりに神税を免除されるため、武士からの寄進地系の御厨が増加した。

永万元年(1165年)に一帯の領主であった葛西清重が葛西三十三郷を「伊勢神宮」に寄進。

「伊勢神宮」の荘園とされた御厨。

室町時代に創建の八幡社

宝徳元年(1449)、石浜城主・千葉実胤の家臣・窪寺蔵人頭胤夫が武運長久を祈願して勧請。

康正二年(1456)、胤夫父子は戦死。

「八幡社」の側に墓が築かれ「窪寺塚」と呼ばれたと云う。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(堀切村)

神明社

村の鎮守なり。極楽寺持。下同し。

八幡社

以上二社は永禄三年の鎮座と云。

池

毛無池と呼ふ。

堀切村の「神明社」として記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように堀切村の鎮守であった。

後に当社に合祀される事になる「八幡社」についても記載。

どちらも別当寺は「極楽寺」(葛飾区堀切2)で、永禄三年(1560)に鎮座と記されている。

宝徳元年(1449)に紀伊根来寺の普済亜闍梨が創建。

永禄三年(1560)の大洪水で本堂以下悉く流失、永禄五年(1562)正済法印が再興。

当社の別当寺を担った。

ここには現在は当社の境外末社である菖蒲七福神が置かれている。

花菖蒲の名所・浮世絵にも描かれた花菖蒲

江戸時代に入ると堀切村は花菖蒲の名所として知られるようになる。

文化年間(1804年-1818年)に百姓の伊左衛門が旗本や愛好家などから花菖蒲を集めて栽培させ繁殖されたのが始まり。

他説として、室町時代に堀切村の地頭・久保寺胤夫が家臣である宮田将監に命じ陸奥国郡山(福島県郡山市)の安積沼から花菖蒲を取り寄せて栽培を始めたと云う説もある。

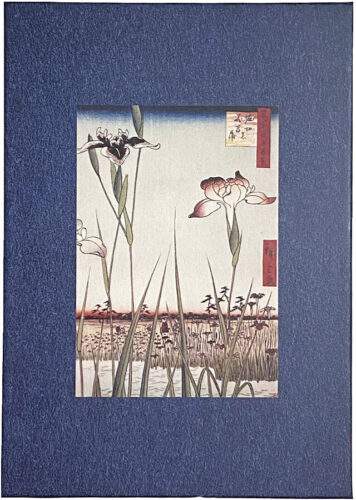

堀切の花菖蒲は浮世絵の題材としても盛んに取り上げられている。

歌川広重の描いた『名所江戸百景』より有名な1枚。

綾瀬川の支流と湿地帯に花菖蒲が広がる様子を描いている。

当社の御朱印帳にもこの浮世絵が採用されている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

小高い丘には茶店の姿。

右手前にも茶店らしき物が見える。

江戸の名所として花菖蒲の季節になると茶店が出て賑わった事が窺える。

歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

こちらは既に整備されている花菖蒲の様子。

花菖蒲の手前に品種の立て札が置かれている事からも既に菖蒲園として整備されていた事が分かる。

なお、花菖蒲を見るための庭園(菖蒲園)は日本で堀切が最初だと云う。

初代・歌川豊国の門人で、後に三代目・歌川豊国を名乗る。

美人画を得意としていて、作品の数は浮世絵師の中で最も多い。

その作品数は1万点以上に及ぶと云われる。

堀切の花菖蒲と見物に訪れた女性を描いた美人画。

右上には菖蒲園の様子が描かれていて、やはり丘の上に茶店を見る事ができる。

他にも多数の浮世絵が残り、当時から堀切は花菖蒲の名所として人気を博した。

明治から大正にかけて堀切にあった5つの菖蒲園・戦後の歩み

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって上千葉村・下千葉村・小菅村・小谷野村・堀切村(飛地を除く)・柳原村の6村と、砂原村飛地・亀有村飛地・隅田村飛地が合併して南綾瀬村が成立。

当社は南綾瀬村堀切の鎮守として崇敬を集めた。

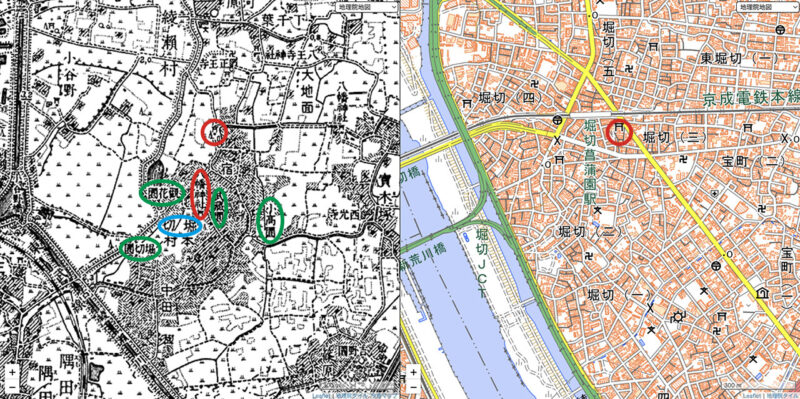

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で現在の鎮座地と同じ場所に鎮座。

さらに「八幡神社」の文字が見えるがこの後当社に合祀される。

注目すべきは緑円で囲った箇所。

武蔵園・観花園・小高園・堀切園とあり、これらは全て菖蒲園であった。

これに加えて吉野園と云う菖蒲園もでき、明治から大正にかけて5つの菖蒲園が堀切には存在。

この中でも明治中頃から礒貝忠次郎が開始した堀切園が現在の「堀切菖蒲園」となっている。

明治四十二年(1909)、堀切村の「八幡神社」を合祀。

太平洋戦争が始まると食料確保のため昭和十七年(1942)頃には菖蒲園は水田となった。

戦後になり境内整備が進む。

戦後になると再び菖蒲園として整備されたが、昭和三十五年(1960)に東京都が買い取り「東京都立堀切菖蒲園」として開園。

昭和五十年(1975)には葛飾区に移管され現在の「堀切菖蒲園」となっている。

昭和四十三年(1868)、現在の社殿を造営。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

堀切菖蒲園駅近くの路地に鎮座

最寄駅の堀切菖蒲園駅からは徒歩数分の路地に南に面して鎮座。

昭和十四年(1939)建立の鳥居、社号碑には「天祖神社」の文字。

昭和十四年(1939)建立の鳥居、社号碑には「天祖神社」の文字。

参道の左手に手水舎。

吐水口は可愛らしい龍。

吐水口は可愛らしい龍。

その後ろに小祠。

その後ろに小祠。

水神の小祠として整備。

水神の小祠として整備。

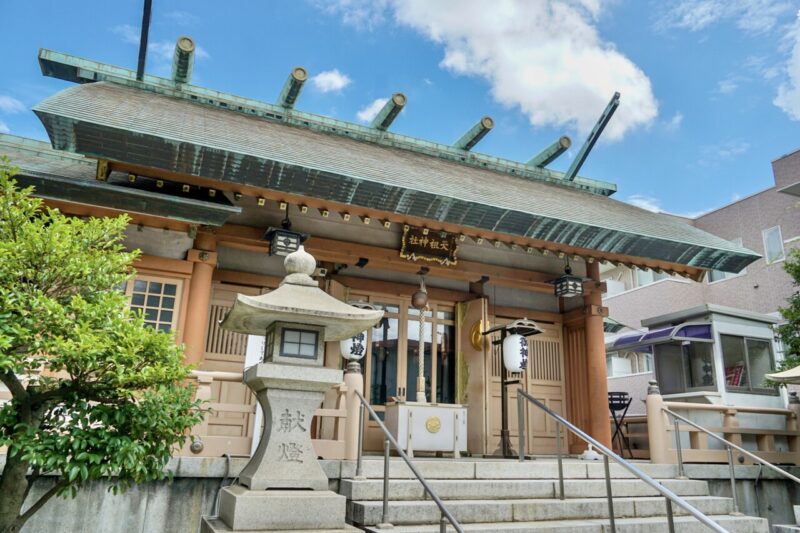

戦後に造営された神明造社殿

参道の正面に社殿。

昭和四十三年(1868)に造営された神明造の拝殿。

昭和四十三年(1868)に造営された神明造の拝殿。

鉄筋コンクリート造で状態もよく維持。

鉄筋コンクリート造で状態もよく維持。

旧社殿は弘化二年(1845)造営だったと云うが老朽化に伴い現在の社殿となった。

旧社殿は弘化二年(1845)造営だったと云うが老朽化に伴い現在の社殿となった。

御祭神はお伊勢さま(天照坐皇大神)・八幡さま(誉田別尊)・天神さま(菅原大神)の3柱。

御祭神はお伊勢さま(天照坐皇大神)・八幡さま(誉田別尊)・天神さま(菅原大神)の3柱。

数多くの境内社・境外末社の菖蒲七福神

境内には数多くの境内社。

手水舎の左隣に八幡神社。

手水舎の左隣に八幡神社。 手水舎の右隣に出雲大社。

手水舎の右隣に出雲大社。

陶製の狛犬。

陶製の狛犬。

可愛らしいサイズ。

可愛らしいサイズ。

向かいに天満宮。

当社は本社に八幡様と天神様が祀られているが、こうして境内社としても別に社が設けられている。

当社は本社に八幡様と天神様が祀られているが、こうして境内社としても別に社が設けられている。

その隣に豊受稲荷神社。

元は明治に合祀された八幡神社の境内社。

元は明治に合祀された八幡神社の境内社。

八幡神社が合祀された際に当社の境内に遷座。

八幡神社が合祀された際に当社の境内に遷座。

現在的な造形の神狐像。

現在的な造形の神狐像。

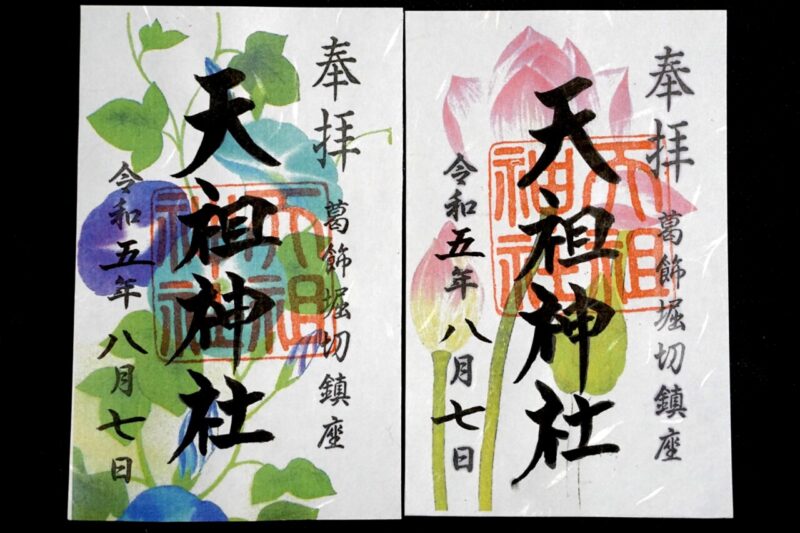

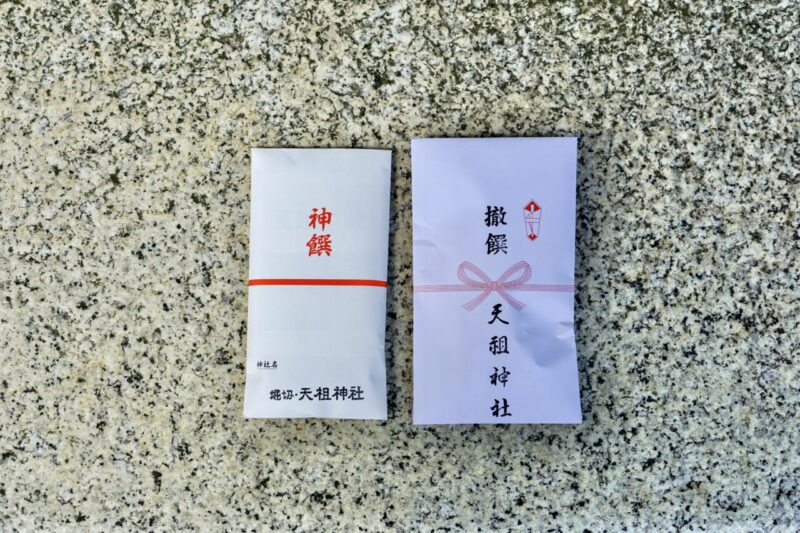

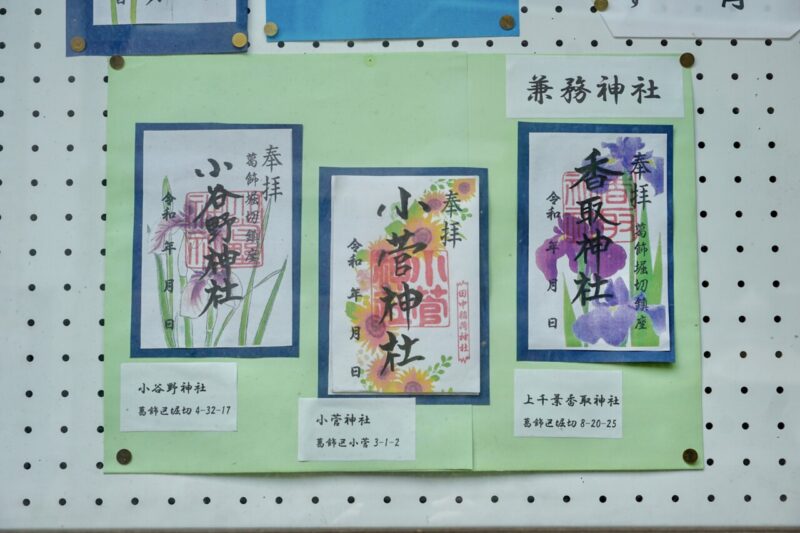

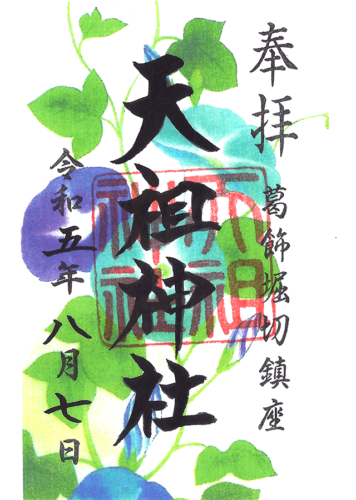

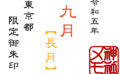

カラフルな月替り御朱印・限定御朱印・兼務社の御朱印も

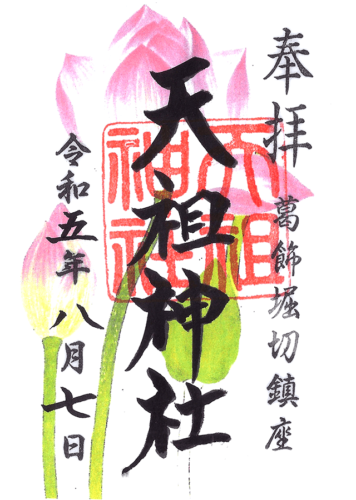

御朱印は「天祖神社」の印に「葛飾堀切神社 天祖神社」の文字。

カラフルな月替り御朱印が特徴的で、右が2023年7月・左が2023年8月の御朱印。

カラフルな月替り御朱印が特徴的で、右が2023年7月・左が2023年8月の御朱印。

御朱印を頂いた際に下さった撤饌では炎天下の中で塩飴を下さり有り難い。

御朱印を頂いた際に下さった撤饌では炎天下の中で塩飴を下さり有り難い。

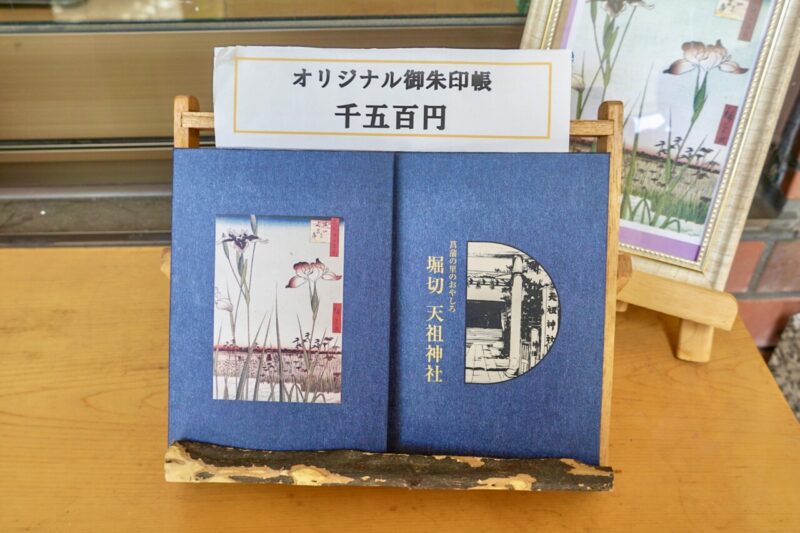

広重の浮世絵をデザインした御朱印帳

2023年よりオリジナルの御朱印帳も用意。

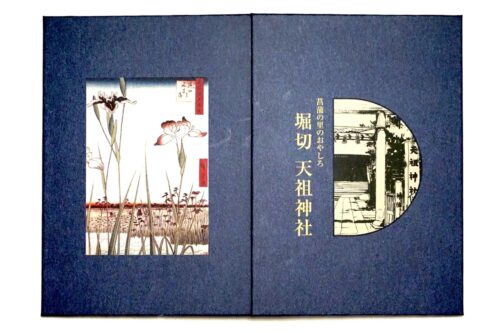

表面には歌川広重が『名所江戸百景』で描いた「堀切の花菖蒲」。

表面には歌川広重が『名所江戸百景』で描いた「堀切の花菖蒲」。

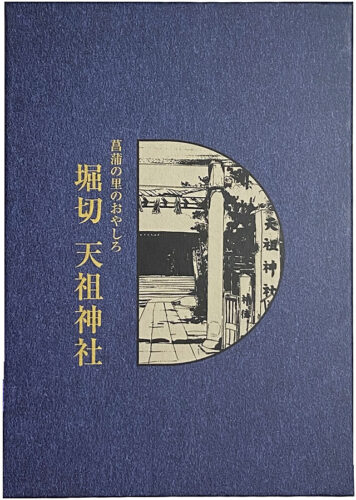

裏面には「菖蒲の里のおやしろ 堀切 天祖神社」の文字、通常サイズの御朱印帳。

裏面には「菖蒲の里のおやしろ 堀切 天祖神社」の文字、通常サイズの御朱印帳。

所感

堀切の鎮守として創建された当社。

古くは「伊勢神宮」の荘園であった当地らしくお伊勢様として創建された。

現在はお伊勢様の他に八幡さま、天神様の3柱が祀られている。

堀切と云えば現在でも「堀切菖蒲園」で知られる。

江戸時代の頃より名所として浮世絵にも数多く描かれた堀切の花菖蒲。

そうした堀切の鎮守として崇敬を集め続けている。

今回は炎天下の夏に参拝したが、花菖蒲が美しい6月に堀切菖蒲園と共に参拝してみたい。

境内社含め綺麗に整備された良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※月替り御朱印や限定御朱印あり。

※兼務社「小谷野神社」「小菅神社」「上千葉香取神社」の御朱印も用意。

- 2023年葉月

- 2023年文月

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

2023年より頒布のオリジナルの御朱印帳。

表面には歌川広重が『名所江戸百景』で描いた「堀切の花菖蒲」。

裏面には「菖蒲の里のおやしろ 堀切 天祖神社」の文字と現在の境内。

- 表面

- 裏面

- 見開き

授与品・頒布品

神饌・撤饌

初穂料:─

社務所にて。

御朱印と御朱印帳を頂いた際に下さった神饌・撤饌。

参拝情報

参拝日:2023/08/07

コメント