神社情報

半田稲荷神社(はんだいなりじんじゃ)

御祭神:倉稲魂神・佐田彦神・大宮女神

社格等:村社

例大祭:4月8日前後の土・日曜

所在地:東京都葛飾区東金町4-28-22

最寄駅:金町駅・京成金町駅

公式サイト:─

御由緒

創建は和銅とも永久年間ともいわれる。子供の疱瘡、麻疹、安産祈願の参詣が多く、江戸中期願人坊主という者「葛西金町半田の稲荷疱瘡も軽い麻疹も軽い…」と節面白く全国を謡い踊り歩いたと言われ、歌舞伎舞踊で演ぜられている。(東京都神社庁より)

参拝情報

参拝日:2019/01/22

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

江戸中期に隆盛・葛西金町半田の稲荷

東京都葛飾区東金町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧金町村の一部区域の鎮守。

江戸中期に、願人坊主が「葛西金町半田の稲荷、疱瘡も軽い、麻疹も軽い、運授安産御守護の神よ」と、江戸から全国を廻って歩いたため、子供の疱瘡や麻疹、安産祈願の参詣で人気を博した。

歌舞伎や狂言にも取り上げられ、長唄なども作曲され、歌舞伎役者などからも信仰を集めた。

境内には多くの古い神狐像が置かれ、中には葛飾区内最古の神狐像も現存している。

平安時代以前に創建と伝わる半田稲荷

社伝によると、和銅四年(711)に創建と伝わる。

別説では永久年間(1113年-1117年)創建とも云われる。

いずれにせよ、平安時代以前に創建と伝わる古社である。

稲荷神(稲荷大明神)を祀り、「半田稲荷」と称された。

「半田」と称されたのは、当時から田畑の間に鎮座していたからと見られている。

古河公方・足利成氏による戦勝祈願

享徳四年(1455)、古河公方と呼ばれた足利成氏が当社に戦勝祈願。

願文は当社の社宝として現存していると云う。

室町時代から戦国時代の武将。

第五代鎌倉公方であり、初代古河公方。

補佐役である関東管領、さらに室町幕府と対立し、30年近く断続的に続いた「享徳の乱」が発生、関東における戦国時代の遠因となった。

祈願状の主である足利成氏は第五代鎌倉公方。

室町幕府が関東十か国における出先機関として設置した鎌倉府の長官。

実質的に関東を支配し、代々足利氏が役割を担った。

成氏は、鎌倉公方の補佐役である関東管領や室町幕府と対立。

享徳三年(1454)、関東管領・上杉憲忠を御所に呼び寄せて謀殺した。

これが「享徳の乱」として、以後約30年間もの戦乱が続く事となり、関東における戦国時代の遠因となった。

「分倍河原の戦い」では、分倍河原(現・東京都府中市)にて、足利成氏率いる鎌倉公方勢と上杉顕房率いる関東管領勢との間で合戦が行われた。

成氏は上杉憲秋・上杉顕房を戦死させ勝利を収めている。

戦後、奉賽として当社の社殿などを修造したと伝えられる。

後に成氏は下総国古河に入り古河城を居城としたため、古河公方と呼ばれるようになる。

鎌倉公方であった足利成氏が鎌倉から下総国古河(現・茨城県古河市)に本拠を移した事で古河公方と呼ばれ、その後も約130年間、関東足利氏として継続。

こうして実質的に関東を支配していた鎌倉公方・古河公方が祈願状を残している事からも、古くから庶民だけでなく武家の崇敬を集めてたいた事が窺える。

疱瘡や麻疹と安産の神として江戸時代中期に隆盛

江戸時代になると大名藩士や庶民から広く信仰を集め繁栄。

江戸中期から江戸後期にかけて最盛期を迎える。

特に尾張藩・紀伊藩の藩士による崇敬が篤かったと伝えられている。

尾張徳川家を藩主とし、名古屋城を居城とした格式高い藩。

尾張藩の尾張徳川家、紀州藩の紀州徳川家、水戸藩の水戸徳川家を「徳川御三家」と呼ぶ。

徳川氏のうち徳川将軍家に次ぐ地位を持っていた三家のことで、そのうちの筆頭格が尾張徳川家で、徳川将軍家の次ぐ格式のある藩であった。

紀伊徳川家を藩主とし、和歌山城を居城とした格式高い藩で、正式名称は和歌山藩。

尾張徳川家・水戸徳川家と共に「徳川御三家」と呼ばれた。

さらに大奥の女中、諸侯の家臣、江戸庶民など、常に参詣人が絶えなかったと云う。

特に疱瘡(天然痘)や麻疹(はしか)、さらに安産の神様として知られ、流行神として一気に広まりを見せた。

願人坊主によって全国に流布・歌舞伎などの題材にも

明和・安永年間(1764年-1781年)、願人坊主によって当社が全国に広められる。

江戸時代における大道芸人のような坊主。

元は神仏に対する参詣・祈願・修行・水垢離を客の代理として行っていたとされる。

実際には芸をすることにより米銭を乞う乞食坊主の一種で、現在の大道芸人に近い。

江戸市中を徘徊して様々な芸を行い、たびたび流行の発信源となった。

流行神や念仏踊りなどは、願人坊主によって広められた側面も強い。

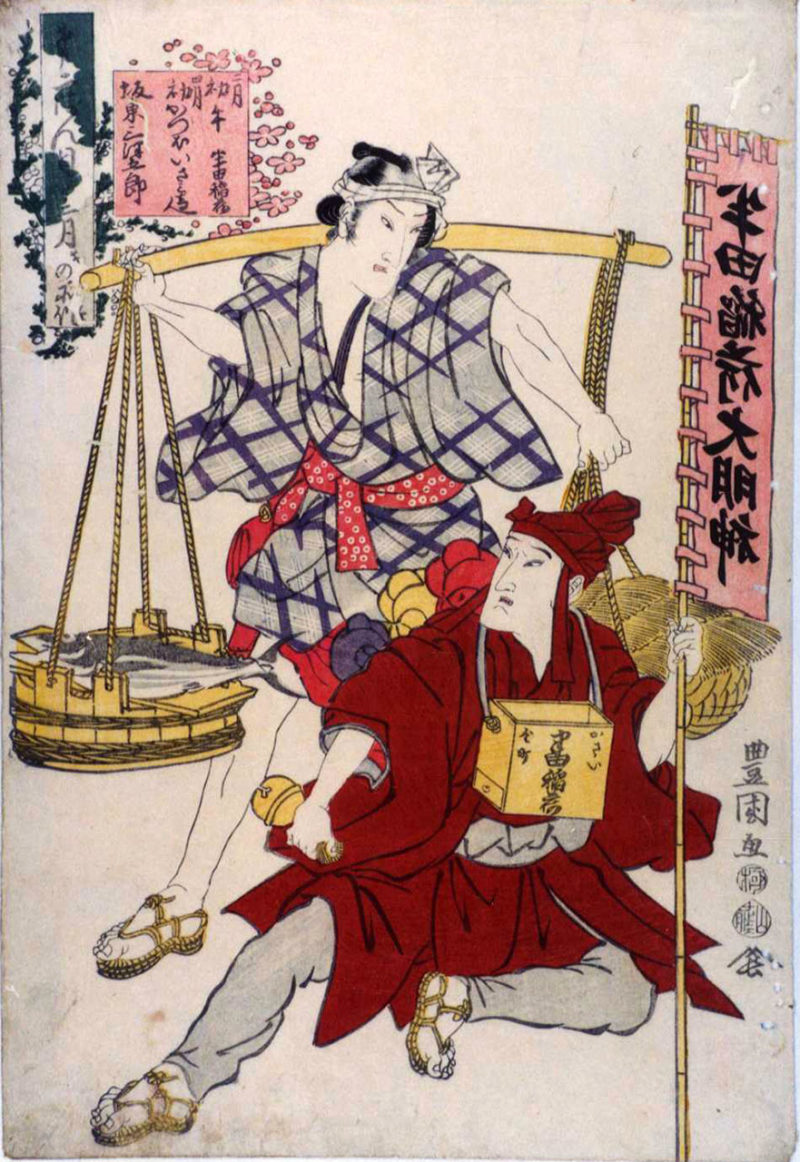

願人坊主は、「半田稲荷大明神」と記された赤い幟を片手に、赤木綿の法衣・赤鉢巻・赤頭巾・赤い脚半と、赤ずくめの風変わりな扮装で、以下のような歌を歌い、江戸市中を練り歩いたと云う。

葛西金町半田の稲荷

疱瘡(ほうそう)も軽い、麻疹(はしか)も軽い

運授安産御守護の神よ

これが江戸市中のみならず、京や大阪にまで知れ渡るくらいの評判となる。

当社は、疱瘡(天然痘)や麻疹(はしか)、さらに安産の神様として一気に知れ渡った。

上画像は歌川豊国による『第二番目 十二月キの所作』より「二月 初午 半田稲荷 四月 初かつほ いさみ商人 坂東三津五郎」で、赤装束を纏っているのが当社について歌い回った願人坊主の半田行人。

半田行人が評判になった事で、歌舞伎や狂言の題材にもなる。

こうした事によって当社は、享保年間(1716年-1735)から文化年間(1804年-1817年)頃までは、参詣者の絶えることがないほど賑わったと云う。

尾張徳川家の祈願所として庇護を受ける

延享四年(1747)、火災で社殿が焼失。

寛延二年(1749)、社殿が再建。

弘化二年(1844)、尾張徳川家の立願により社殿が造営。

尾張徳川家の祈願所となり、これが現在の社殿として現存。

尾張徳川家の祈願所となり、これが現在の社殿として現存。

祈願のために建立した寺社のことを云い、当社は尾張徳川家の祈願のために社殿が新たに造営されたため、尾張徳川家の祈願所される。

慶応二年(1866)、神楽殿も造営された。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(金町村)

半田稲荷社

本殿・拝殿・幣殿等備りて顔荘厳をなせり。縁起の略に、和銅四年此地に鎮座あり。田畑の間なるに半田の号起れるよしを記せり。又当社は二郷半領半田村にありし。享保年中、持来りて祀りしより此号ありと、彼村及ひ近村の伝へにのこれり。其頃より殊に繁盛し、今も信する者多し。神体、図の如く、又傍に本地仏十一面観音を安せり。

神楽殿。

末社。稲荷十五神合社。祭る所は池端・国分・明星・要人・谷古田等の号ある稲荷を祀り、各自幣を置き、此余狐穴の上にも小社を建り。

別当三宝院

天台宗隅田村木母寺末。日照山三光寺と号す。開山金乗、元和元年の示寂と云。本尊大日を安せり。

金町村の「半田稲荷社」と記されているのが当社。

別当寺は「三宝院」(現・廃寺)。

半田の由来についても上述した由来を記されているが、二郷半領(現・埼玉県三郷市)半田村に鎮座していたのが遷座してきたとも云う説も当時はあったようだ。

末社として稲荷十五神合社があり、狐穴のある末社で、今も「白狐殿」にその面影が境内に残る。

本地仏としての御神体は十一面観音像であった。

当社の「本地仏十一面観音」として描かれた絵。

江戸名所図会に描かれた当社

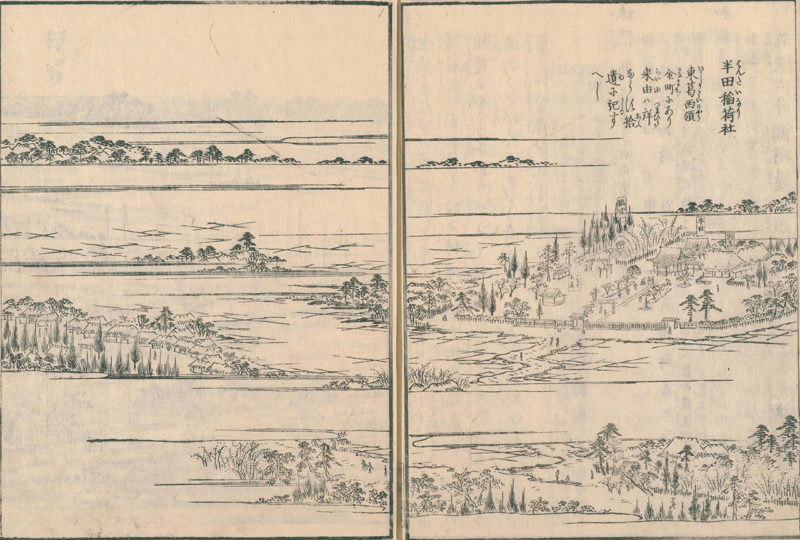

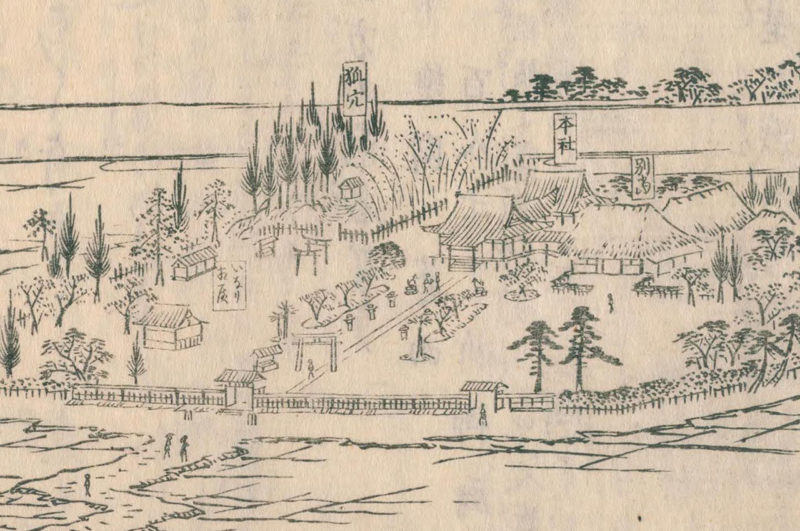

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「半田稲荷社」として描かれているのが当社。

のどかな金町周辺が描かれている。

既に隆盛は鳴りを潜めていた時代ではあるが、未だに信者も多かったと思われる。

現に金町村を含む一帯の総鎮守は「葛西神社」であったが、「葛西神社」ではなく当社が描かれている事からも、信仰を集めた神社だった事が窺える。

当社の境内周辺を拡大したのが上図。

本社として描かれている社殿は、寛延二年(1749)に造営されたもの。

境内の左手には立派な狐穴。

これが現在の「白狐殿」付近にあたり、今もその面影を残す。

これが現在の「白狐殿」付近にあたり、今もその面影を残す。

明治以降の歩み・戦前の境内

明治になり神仏分離。

当社は「稲荷神社」と改称し、別当寺「三宝院」は廃寺。

明治七年(1875)、当社は村社に列した。

明治十年(1877)、社殿を改修。

明治十五年(1882)、「稲荷神社」から「半田稲荷神社」へ改称。

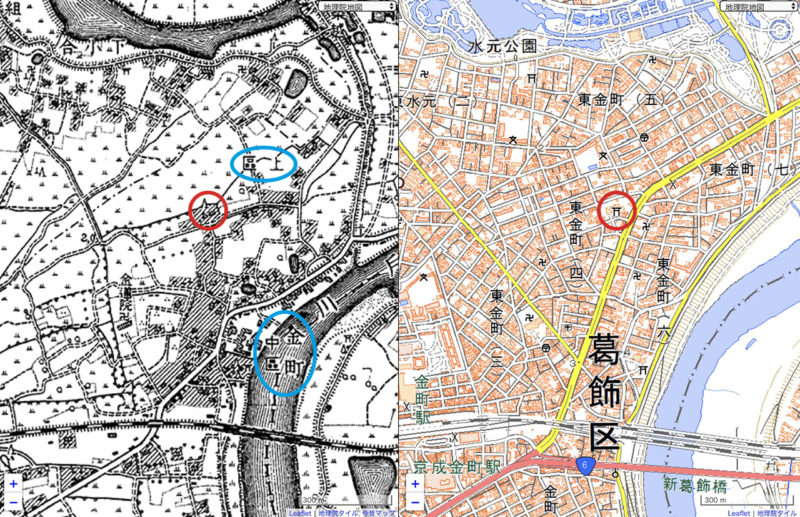

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

今も残る金町の地名があり、当社を中心に中区・上区・下区と分けられていた。

当社周辺は上区一帯で、金町の総鎮守は「葛西神社」であったが、当社も村社として一部区域の鎮守を担った。

明治四十五年(1912)、社殿や神楽殿を改修。

「金町 半田稲荷神社全景」として当時の写真が紹介されている。

戦前の境内を見る事ができるが、社殿は当時も今もほぼ同じもの。

境内の雰囲気も当時をある程度残している。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿の一部が被災。

戦後、被災した箇所を修復して現存。

戦後になり境内整備が進み現在に至る。

境内案内

都道471号沿いに鎮座・一之鳥居と二之鳥居

最寄駅の金町駅からは徒歩で15分程の距離、都道471号金町線沿いに鎮座。

東金町4丁目の歩道橋手前の左手が社頭で、社号碑には「半田稲荷神社」の文字。

東金町4丁目の歩道橋手前の左手が社頭で、社号碑には「半田稲荷神社」の文字。

一之鳥居は昭和五十一年(1976)に建立。

一之鳥居は昭和五十一年(1976)に建立。

一之鳥居を潜ると住宅と駐車場に挟まれた参道。

その途中、右手に手水舎。

その途中、右手に手水舎。

水で清める事ができ、手ぬぐいが掛けられているのも有り難い。

水で清める事ができ、手ぬぐいが掛けられているのも有り難い。

二之鳥居の先には一対の神狐像。

当社には数多くの神狐像があり、こちらは大きなサイズで新しい。

当社には数多くの神狐像があり、こちらは大きなサイズで新しい。

社頭を守り、巻物と宝珠を咥えている。

社頭を守り、巻物と宝珠を咥えている。

なお、都道471号金町線に面して東参道。

こちらにも社号碑があり、境内の右手から入る形。

こちらにも社号碑があり、境内の右手から入る形。

尾張徳川家の立願で造営された社殿

社殿は江戸時代のものが改修されつつ現存。

弘化二年(1844)に尾張徳川家の立願により造営された社殿。

弘化二年(1844)に尾張徳川家の立願により造営された社殿。

明治十年(1877)と明治四十五年(1912)に改修されつつ現存。

明治十年(1877)と明治四十五年(1912)に改修されつつ現存。

東京大空襲では一部被災したものの、戦後になってすぐに修復されている。

東京大空襲では一部被災したものの、戦後になってすぐに修復されている。

獅子や獏の木鼻など、ところどころに細かい彫刻。

獅子や獏の木鼻など、ところどころに細かい彫刻。

向拝天井には珍しく鏝絵(こてえ)が施されている。

鳳凰の姿が描かれ美しい。

鳳凰の姿が描かれ美しい。

漆喰を用いてこてを使って作られるレリーフのこと。

本殿も同様の造営年。

拝殿・本殿共に状態よく維持され、崇敬者の気持ちが伝わる。

拝殿・本殿共に状態よく維持され、崇敬者の気持ちが伝わる。

拝殿前にも一対の神狐像。

穏やかな表情の神狐像。

穏やかな表情の神狐像。

数多くの神狐像がいるのでその表情や造りを見るのも楽しい。

数多くの神狐像がいるのでその表情や造りを見るのも楽しい。

狐穴と呼ばれた白狐殿・区内最古の神狐像

境内社は社殿の左手に鎮座。

鳥居が設けられ、その先にも朱色の奉納鳥居が続く。

鳥居が設けられ、その先にも朱色の奉納鳥居が続く。

参道には多くの神狐像。

参道には多くの神狐像。

いずれもかなり歴史を感じさせるもの。

いずれもかなり歴史を感じさせるもの。

当社が隆盛を誇った江戸中期以降の奉納とみられる。

当社が隆盛を誇った江戸中期以降の奉納とみられる。

当社が多くの崇敬を集め賑わった証拠とも云える。

当社が多くの崇敬を集め賑わった証拠とも云える。

その先に白狐殿。

『江戸名所図会』には狐穴として描かれていた一画で、稲荷十五神合社とされていた末社を現在は白狐殿として祀る。

『江戸名所図会』には狐穴として描かれていた一画で、稲荷十五神合社とされていた末社を現在は白狐殿として祀る。

この白狐殿の前にある一対の神狐像。

これが葛飾区最古の神狐像とされ、台座には寛延元年(1748)の文字。

これが葛飾区最古の神狐像とされ、台座には寛延元年(1748)の文字。

左の神狐像は頭部がセメントで修復。

左の神狐像は頭部がセメントで修復。

右の神狐像は左耳が補修されているが、葛飾区内最古の神狐像となっている。

右の神狐像は左耳が補修されているが、葛飾区内最古の神狐像となっている。

この一画には狐穴と呼ばれた名残も。

岩によって築山のようになっていて、躍動感ある神狐像の姿。

岩によって築山のようになっていて、躍動感ある神狐像の姿。

その頂上には小さな祠。

その頂上には小さな祠。

『新編武蔵風土記稿』には「狐穴の上にも小社を建り」とあり、その名残であろう。

『新編武蔵風土記稿』には「狐穴の上にも小社を建り」とあり、その名残であろう。

この近くに神楽殿。

慶応二年(1866)の神楽殿が改修されつつ現存。

慶応二年(1866)の神楽殿が改修されつつ現存。

神泉遺構には市川團十郎や尾上菊五郎の名も

拝殿手前、参道の右側には神泉遺構と呼ばれる一画。

葛飾区の指定有形文化財となっている神泉遺構。

葛飾区の指定有形文化財となっている神泉遺構。

当社を全国に広めた願人坊主が、水垢離(みずごり)を行った井戸跡。

当社を全国に広めた願人坊主が、水垢離(みずごり)を行った井戸跡。

玉垣で囲われており、多くの崇敬者の名が並ぶ。

玉垣で囲われており、多くの崇敬者の名が並ぶ。

井戸跡の奥には、市川團十郎・尾上菊五郎といった歌舞伎役者の名も。

井戸跡の奥には、市川團十郎・尾上菊五郎といった歌舞伎役者の名も。

御朱印・願い事を書いて納める願掛け狐

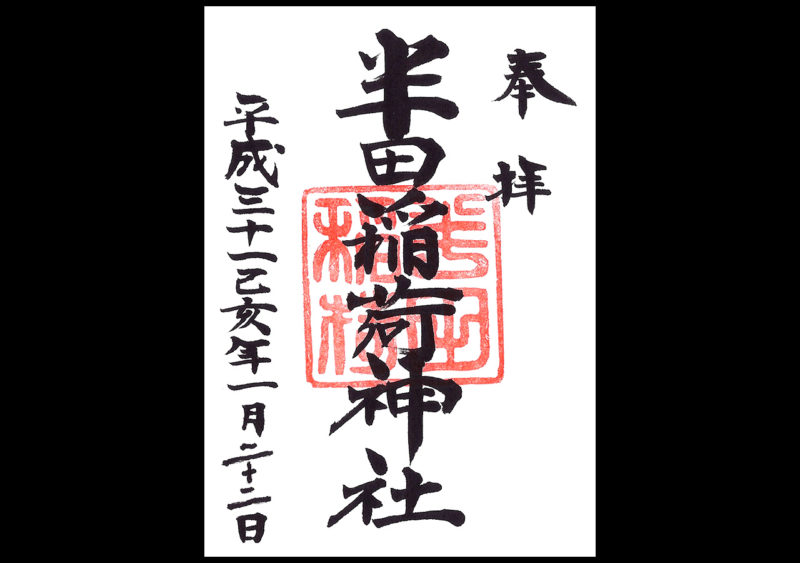

御朱印は朱印と墨書きのシンプルなもの。

以前は火焔宝珠の印も押されていたが、2019年に頂いた時は朱印のみであった。

以前は火焔宝珠の印も押されていたが、2019年に頂いた時は朱印のみであった。

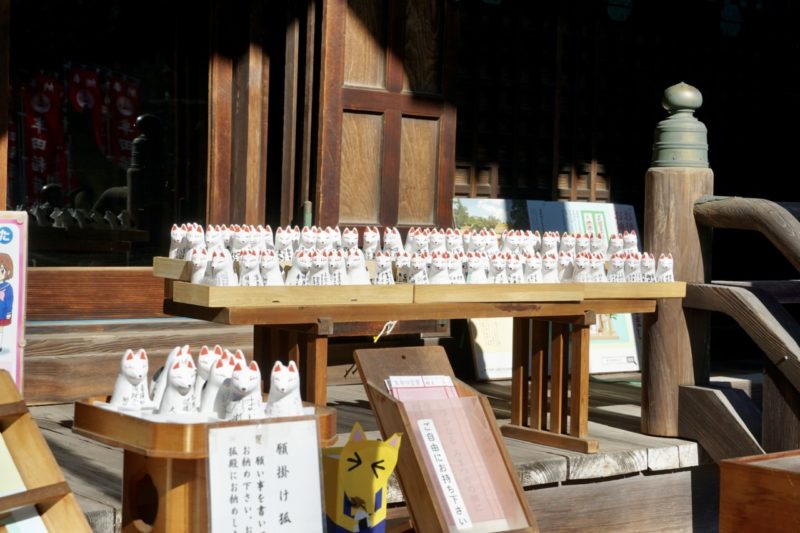

社務所には願掛け狐と呼ばれるものがあり人気を博している。

願い事を書いて拝殿前に納めると、お祓いした上で白狐殿に納めてくれると云う。

願い事を書いて拝殿前に納めると、お祓いした上で白狐殿に納めてくれると云う。

白狐殿の内部には多くの願掛け狐が納められていた。

白狐殿の内部には多くの願掛け狐が納められていた。

所感

平安時代以前に創建と伝わる古社のお稲荷様。

当社が広く知られるようになったのは、江戸時代の中期のこと。

疱瘡(天然痘)や麻疹(はしか)の流行に合わせて、御神徳があるとして信仰を集めた。

さらに願人坊主が江戸市中を歌い回った事で、隆盛を誇る事となる。

願人坊主は現代で云う大道芸人のようなもので、江戸時代の流行の発信源とも云え、赤装束でさぞかし目立ち話題になったのだと思う。

結果的に歌舞伎などの演目にもなり広く知られる事となった。

いわゆる流行神(はやりがみ)の一種とも云えるが、その後は地域の鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代の社殿、神狐像、かつての狐穴や神泉遺構など古いものが多く残り、当地周辺と隆盛を誇った時代の歴史を伝える良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 神狐像 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 神狐像 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 白狐殿 ]

[ 区内最古の神狐像 ]

[ 木彫りの像 ]

[ 小祠 ]

[ 石碑 ]

[ 旧狐穴 ]

[ 神楽殿 ]

[ 神輿庫 ]

[ 願掛け狐 ]

[ 神泉遺構 ]

[ 石碑 ]

コメント