目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

証券界の守り神・商業の神様である兜神社

東京都中央区日本橋兜町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、兜町の鎮守。

ほぼ向かいにある東京証券取引所の鎮守であるため、証券界の守り神・商業の神様として信仰を集める。

古くから鎧の渡し付近にあった鎧稲荷と兜塚が合併し兜神社が成立した後、東京株式取引所(現・東証)が設立する際に東証が当社の氏子総代となった経緯がある。

小さな神社であるが境内には兜岩が安置され兜町の由来になったとも云われる。

現在は「日本橋日枝神社(日枝神社日本橋摂社)」の兼務社となっている。

神社情報

兜神社(かぶとじんじゃ)

御祭神:倉稲魂命

相殿神:大国主神・事代主命

社格等:─

例大祭:4月1日

所在地:東京都中央区日本橋兜町1-12

最寄駅:茅場町駅・日本橋駅・人形町駅・三越前駅

公式サイト:https://www.jpx.co.jp/corporate/about-jpx/history/01-04.html

御由緒

明治十一年ここ兜町に東京株式取引所(東京証券取引所の前身)が設けられるに当たり、同年五月取引所関係者一同の信仰の象徴および鎮守として兜神社を造営した。御社殿に奉安してある「倉稲魂命」の御神号は時の太政大臣三條實美公の揮毫になるものである。当社は御鎮座後一度換地が行われたが、昭和二年(1927年)再度換地を行ない、兜橋々畔の現在地約六十二坪(役205平方米)を卜して同年六月御遷座を行ない、鉄筋コンクリート造りの社殿を造営した。昭和四十四年(1969年)五月高速道路の建設に伴い御影石造りの鳥居を残して旧社殿を解体し、同四十六年(1971年)三月現在の鉄筋コンクリート・一間社流造・向拝付きの社殿を造営した。屋根は銅板葺とし玉垣・参道敷石などは御影石をもちいた。(境内の掲示より)

歴史考察

鎧の渡し付近にあった鎧稲荷と兜塚

社伝によると、明治四年(1871)に鎧稲荷と兜塚が合併され「兜神社」が成立。

兜町の鎮守として創建されたと伝わる。

江戸時代、「鎧の渡し」の付近に「鎧稲荷」と呼ばれたお稲荷様と「兜塚」と呼ばれた古跡があったと云う。

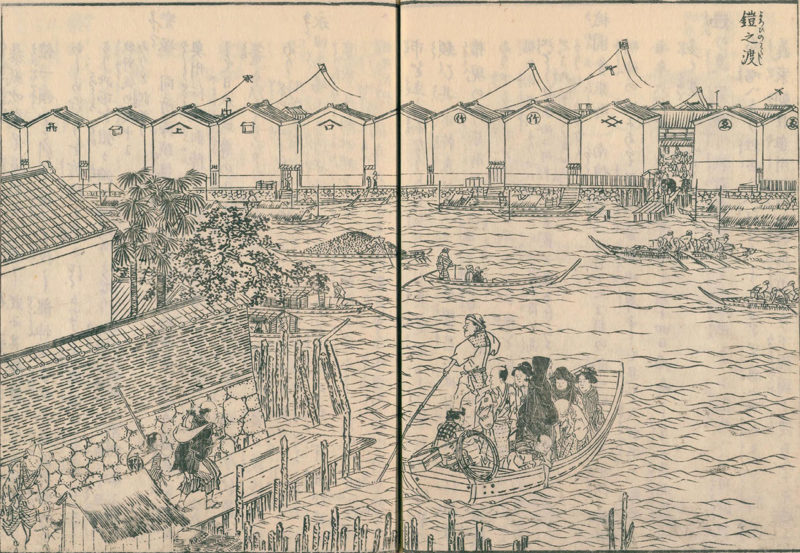

鎧の渡しについては、天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「鎧之渡」と記してあり、日本橋小網町と日本橋兜町・日本橋茅場町を結ぶ交通要所でもあった。

川岸の土蔵からも発展した商業地だった事が分かる。

・源義家が奥州平定の際、当地で暴風雨に遭い船が沈みそうになったため、鎧を海中へ投げ入れ龍神に祈りを捧げたところ、無事に渡る事ができたため以来「鎧が淵」と呼んだと云う説。

・平将門が兜と鎧を納めたところと云う説。

こうした鎧の渡しの近くに「鎧稲荷」と「兜塚」が置かれていたと云う。

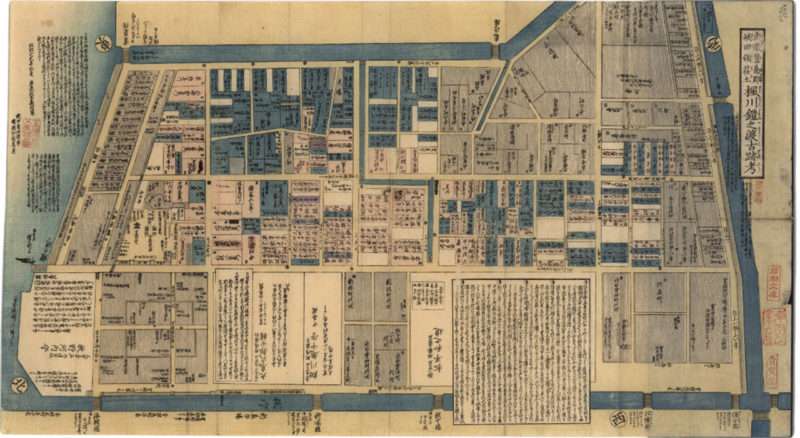

江戸切絵図から見る鎧稲荷と兜塚

「鎧の渡し」や「鎧稲荷」「兜塚」については江戸時代の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の築地八町堀日本橋周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の右に描かれている。

橙円で囲った箇所に「鎧渡シ」と記してある。

赤円で囲った箇所が「鎧稲荷」「兜塚」があった場所。

弘化二年(1845)に編纂された『楓川鎧之渡古跡考』には「鎧稲荷」「兜塚」が明記されている。

鎧の渡しなど、現在の日本橋(兜町や茅場町など)周辺を描いた切絵図。

北が左下となっているが、鎧の渡しは左手に描かれている。

赤円で囲った箇所に「稲荷社」があり、これが「鎧稲荷」と呼ばれたお稲荷様。

その隣に「兜塚」があり、隣接していたのが分かる。

平将門伝説が残る鎧稲荷・源義家伝説が残る兜塚

「鎧稲荷」については創建年は不詳。

社伝によると平将門を祀ったのが起源とも伝わる。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

将門を祀ったのが起源と伝わる事から将門伝説の残る神社として知られる。

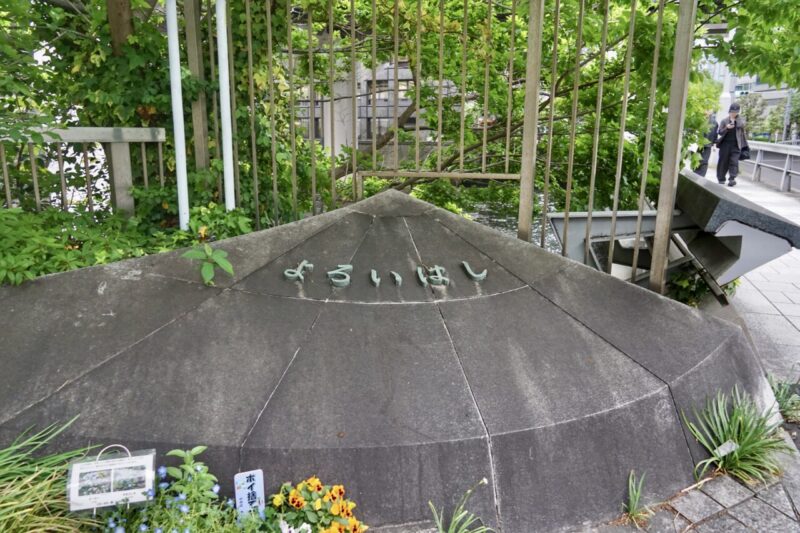

「兜塚」については、現在当社の境内にある兜岩とも伝わる。

こちらが当社に残る兜岩。

こちらが当社に残る兜岩。

兜塚については古くから様々な由来が伝わっている。

主に挙げられるのが以下の3説。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

いずれの説でも源義家もしくは平将門の伝説が残る。

上述の『楓川鎧之渡古跡考』にもその旨が記してあり、古くから当地の鎮守とされた。

鎧稲荷と兜塚は、魚河岸へ出入りする漁民によって信仰を集めたと云う。

明治に兜神社が創建・東株(東証)の設立とその鎮守

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治四年(1871)、東京商社(三井物産の前身)の移転に伴い「鎧稲荷」「兜塚」が遷座。

この際、兜塚として祀られていた源義家を御祭神に「兜神社」として社殿を建立。

更に「鎧稲荷」と合祀して兜町の鎮守「兜神社」が創建された。

明治七年(1874)、源義家が御祭神から外され、新たに「三囲稲荷神社(現・三囲神社)」(墨田区向島2)の境内社である「福神社」から大国主命と事代主命を勧請して合祀。

明治十一年(1878)、東京株式取引所(現・東京証券取引所)が設立。

東京株式取引所が当社の氏子総代となり、以降は証券界から篤い信仰を集める事となる。

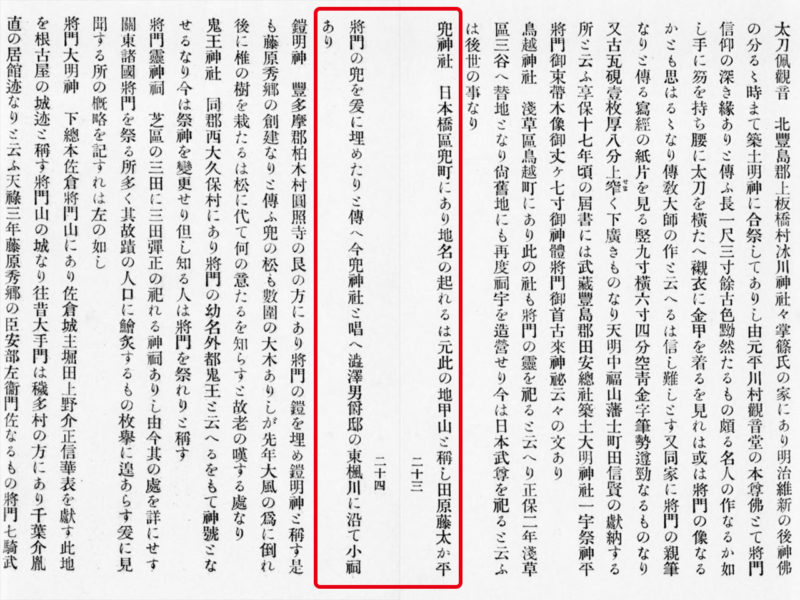

明治四十年(1907)出版の織田完之著『平将門故績考』には当社について記されている。

赤で囲った箇所が当社についての記述。

「兜神社」として記されていて「甲山」と称した事、俵藤太(藤原秀郷)が将門の兜を埋めた事などが記してあり、当社が古くから将門伝説が残る神社だった事が分かる。

日本の農政家・歴史学者。

明治期の印旛沼干拓に尽力した人物。

平将門の研究者としても名高く、『国宝将門記伝』『平将門故蹟考』などの著作がある。

明治に再び朝敵とされた将門であったが、その復権に織田完之の著作が果たした功績は大きい。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が現在の当社の鎮座地。

当時の当社は今よりも鎧橋寄りに鎮座していたものと見られる。

兜町、鎧橋、株式取引所(現・東証)を見る事ができる。

昭和二年(1927)、現在地に遷座。

遷座に伴い鉄筋コンクリート造の社殿を造営した。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十六年(1971)、高速道路の建設に伴い社殿を解体。

現在の社殿が造営された。

現在の社殿が造営された。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は「日本橋日枝神社(日枝神社日本橋摂社)」の兼務社となっている。

境内案内

東京証券取引所の前にある小さな神社

首都高・江戸橋JCTの下近く、東京証券取引所(東証)のほぼ向かいに鎮座。

右手隣には日証館がありオフィス・証券会社などが多く所在するビジネス街の一画。

右手隣には日証館がありオフィス・証券会社などが多く所在するビジネス街の一画。

向かいには東京証券取引所が見え、当社は証券界の守り神とされる。

向かいには東京証券取引所が見え、当社は証券界の守り神とされる。

通りに面して境内。

玉垣には扉が取り付けられている。

玉垣には扉が取り付けられている。

扉には「兜」の文字。

扉には「兜」の文字。

境内に入ると左手に小さな水盤。

小さいながらも手水舎として使用可能になっている。

小さいながらも手水舎として使用可能になっている。

戦前の鳥居・戦後に造営された小さな社殿

境内には一基の鳥居。

昭和二年(1927)に奉納された石鳥居。

昭和二年(1927)に奉納された石鳥居。

現在地に遷座したのが昭和二年(1927)なので、遷座の際に建立されたもの。

現在地に遷座したのが昭和二年(1927)なので、遷座の際に建立されたもの。

鳥居の先に僅かな石段があり社殿。

当社のほぼ上を通る首都高の建設に伴い、旧社殿は解体。

当社のほぼ上を通る首都高の建設に伴い、旧社殿は解体。

昭和四十六年(1971)に建立された。

昭和四十六年(1971)に建立された。

鉄筋コンクリート造の小さな社殿。

鉄筋コンクリート造の小さな社殿。

扁額には「兜神社」の文字。

扁額には「兜神社」の文字。

平将門や源義家の伝説が残る兜岩

境内の一画には兜岩と呼ばれる岩が置かれている。

手前には兜石と刻まれた石。

手前には兜石と刻まれた石。

その奥にある岩が兜岩と呼ばれ、古くは「兜塚」に置かれていたものと推測される。

その奥にある岩が兜岩と呼ばれ、古くは「兜塚」に置かれていたものと推測される。

諸説ある由来・伝承が残されている。

諸説ある由来・伝承が残されている。

兜塚については古くから様々な由来が伝わっている。

平将門や源義家にまつわる伝説。

江戸時代の史料にも記されている事から、古くから残っていた伝承なのが窺える。

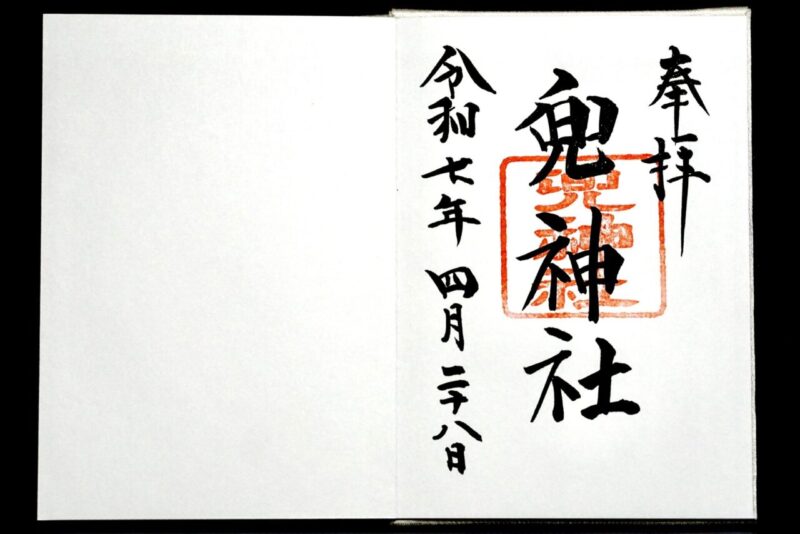

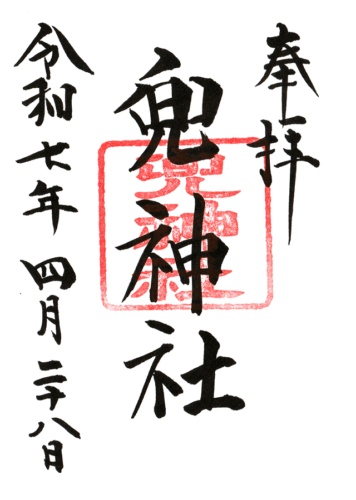

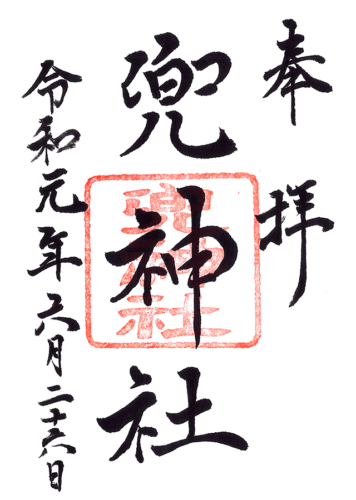

御朱印は日本橋日枝神社にて

御朱印は本務社である「日本橋日枝神社(日枝神社日本橋摂社)」の社務所にて。

丁寧に対応して頂いた。

丁寧に対応して頂いた。

御朱印は「兜神社」の朱印。

こうして兼務社の御朱印にも対応して頂けるのは有り難い。

こうして兼務社の御朱印にも対応して頂けるのは有り難い。

お隣の日証館は渋沢栄一邸宅跡地・東京都選定歴史的建造物

当社の右隣にある建物は日証館。

渋沢栄一宅邸跡地に建てられた兜町のランドマークとも云える存在。

渋沢栄一宅邸跡地に建てられた兜町のランドマークとも云える存在。

2024年12月には歴史的な価値を有し景観上重要な建造物として「東京都選定歴史的建造物」に選定。

2024年12月には歴史的な価値を有し景観上重要な建造物として「東京都選定歴史的建造物」に選定。

現在はリノベーションする形で日本トップクラスのショコラティエとパティシエがタッグを組んだチョコレート&アイスクリームショップ「teal」などが開店していて大変人気となっている。

現在はリノベーションする形で日本トップクラスのショコラティエとパティシエがタッグを組んだチョコレート&アイスクリームショップ「teal」などが開店していて大変人気となっている。

所感

日本橋兜町に鎮座する当社。

古くは「鎧の渡し」と呼ばれた渡し船の渡し場近くにあった、「鎧稲荷」と「兜塚」が当社の起源。

いずれも平将門の由来が残っており、平将門伝説が残る神社と云えるだろう。

兜町は三井家が所領した土地であったため、その後は三井家に関連する変遷はあったものの、東京株式取引所(現・東京証券取引所)が設立されるとその鎮守として信仰された。

現在も証券界の守り神・商業の神様として信仰を集めていて、小さい神社ながら大切にされているのが伝わる。

こうした小さな神社にも様々な由来が人々の信仰が残る、そうした事を実感できる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印は本務社「日本橋日枝神社(日枝神社日本橋摂社)」にて頂ける。

参拝情報

参拝日:2025/09/18(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/06/26(御朱印拝受)

コメント

こんにちは。

兜町に甲神社という神社がある事を初めて知りました。

名前からして平将門と何か関係がありそうな神社のようですね。

■しゃんしゃん様

兜町という地名自体が、平将門や源義家の伝承が由来ともされている地名です。

兜塚と呼ばれた塚に、将門や義家の伝説が残っていて、それが由来だとか。

関東圏で兜や鎧となると、やはり東国武士で英雄視された将門や、源氏の中で伝説的な義家に繋がりますよね。

今は小さな神社ではありますが、東京証券取引所が氏子総代となり証券界の守り神として崇敬を集めているのも、時代の変遷で興味深いです。