目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

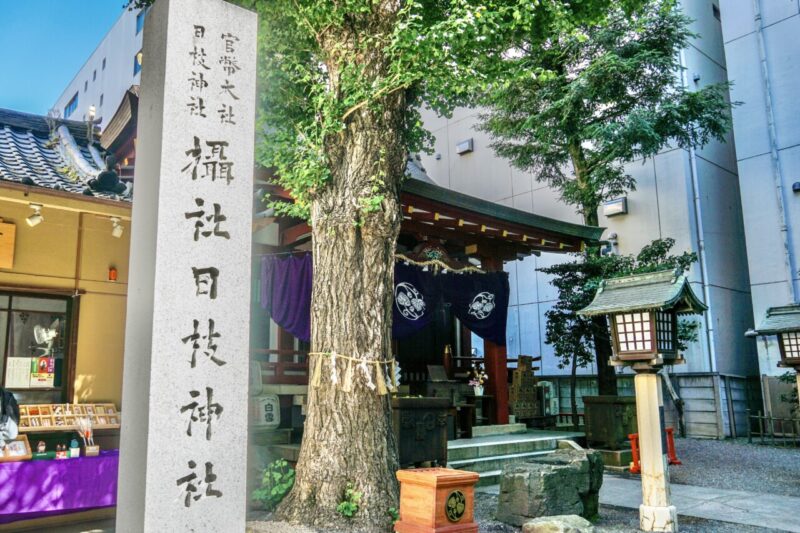

山王日枝神社の日本橋摂社

東京都中央区日本橋茅場町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で独立した神社であったが、「山王日枝神社」(千代田区永田町)が官幣大社に昇格した際に「山王日枝神社」の摂社に指定。

「山王日枝神社」の御旅所とされたのが起源で、古くは「山王御旅所」と称された。

「日本橋日枝神社」の他、「摂社日枝神社」「日枝神社日本橋摂社」などと称される事も多い。

例祭は「山王日枝神社」の神幸祭(山王祭)がない年で、隔年で開催される。

神社情報

日本橋日枝神社(にほんばしひえじんじゃ)

日枝神社日本橋摂社(ひえじんじゃにほんばしせっしゃ)

御祭神:日枝大神(大山咋神・国常立神・伊弉冉神・足仲彦尊)

相殿神:菅原大神(菅原道真公)・稲荷大神(宇氣母智神)・浅間大神(木花佐久夜比売命)

社格等:─

例大祭:6月13日(隔年)

所在地:東京都中央区日本橋茅場町1-6-16

最寄駅:茅場町駅・日本橋駅

公式サイト:https://www.hiejinjanihombashisessha.tokyo/

御由緒

当社は約四百年前の天正十八年(1590)、徳川家康公が江戸城に入城し、日枝大神を崇敬されて以来、御旅所のある「八丁堀北嶋(鎧島)祓所」まで神輿が船で神幸された事にはじまります。

寛政十二年(1800)に発行された『江戸名所図会』巻二では、神主樹下氏持ちの山王宮と別当観理院持ちの山王権現の遥拝の社が並び建つ様子が描かれています。隔年六月十五日の山王祭の際は、この二社の手前に仮殿が設けられ、永田馬場の本社からの神輿三基を中心とする供奉行列の神幸があり、実に大江戸第一の大祀にして壮観であったと伝えられています。

境内地には天満宮、稲荷社、浅間社のほか、山王の「本地(仏の姿)」とされる薬師堂や閻魔堂も建立され、縁日や勧進相撲も行われていました。

明治元年(1868)、それまでともに祀られていた神と仏を明確に分ける神仏分離令によって、薬師堂と同別当智泉院の敷地は境内から分離されました。明治十年(1877)に山王宮は無格社日枝神社に、大正四年には本社(千代田区永田町)の官幣大社昇格に伴い摂社日枝神社と改称されました。

昭和三年には境内末社(北野神社・稲荷神社・浅間神社)が合祀されました。昭和二十年三月の東京大空襲により罹災しましたが、平成二十二年には、老朽化した社殿に外装工事を施し今日に至ります。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

山王祭の御旅所が起源・山王御旅所と称される

社伝によると、天正十八年(1590)以降に創建と云う。

「山王日枝神社」の祭礼時に、御旅所が置かれていた八丁堀北嶋(鎧島)祓所まで神輿が船で神幸された事を起源とする。

平安時代に江戸郷を開拓した江戸氏によって「山王宮」として創建。

太田道灌が江戸城を築城した際に江戸城の鎮守とされた。

徳川家康が江戸入りすると、「山王日枝神社」は「城内鎮守の社」とされ、徳川将軍家からは「徳川歴朝の産土神」として崇敬を集めた。

旧社格は准勅祭社、その後、官幣大社まで昇格、現在は神社庁の別表神社で東京十社のうちの一社、東京五社の一社にも数えられる。

寛永十二年(1635)、現社地が山王祭の御旅所に定められる。

「山王日枝神社」の例祭は「山王祭」と呼ばれ、「江戸三大祭り」の1つに数えられた。

中でも「神田明神」の「神田祭」と「山王日枝神社」の「山王祭」は、隔年で交互に行われ、両社は江戸を守護する神社として徳川将軍家から特に崇敬を集めたため、祭りの際には山車が江戸城に入って将軍に拝謁する事が許され「天下祭」と称された。

神社の祭礼において神輿が巡行の途中で休憩または宿泊する場所。

当社は「山王御旅所」と称され崇敬を集めた。

神仏習合の中で薬師堂などと共に社殿が造営された。

江戸切絵図から見る当社と薬師堂

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の築地八町堀日本橋周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の右に描かれている。

赤円で囲った箇所が当社で、「日吉山王御旅所・薬師」と記されている。

「山王御旅所」と称され、さらに薬師堂が置かれていたため「薬師」の記述もある。

組屋敷(与力組や同心組など組に属する下級武士が居住していた屋敷地)が立ち並ぶ一画に置いて、江戸町民より崇敬を集めた。

江戸名所図会に描かれた当社・薬師堂と遙拝所が2社並ぶ

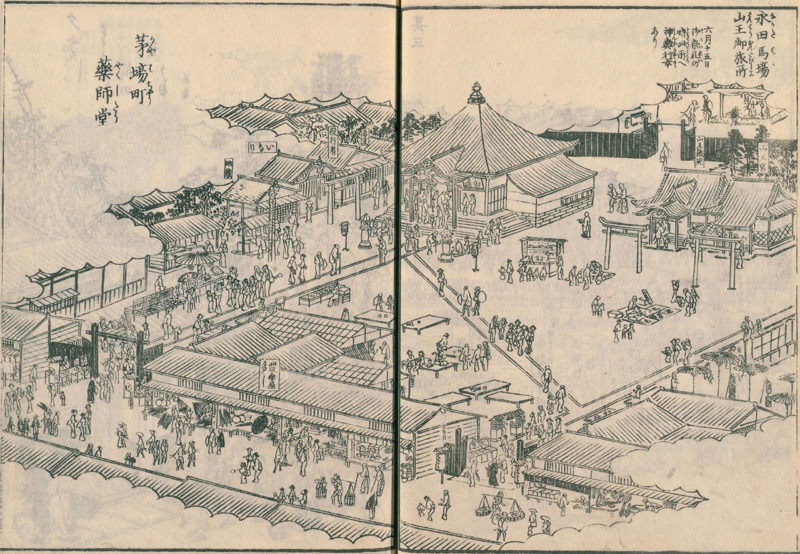

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「永田馬場山王御旅所」「茅場町薬師堂」として描かれている。

茅場町の姿で、当社の門前も大変賑わっていた事が窺える。

門前には「この辺には傘屋多し」と記してあり、傘屋が軒を連ねる一画でもあった。

「茅場町のお薬師さま」と称され信仰を集めたお堂。

山王権現の本地仏として薬師如来像を安置する薬師堂が置かれ、薬師如来像は恵心僧都の作と伝えられている。

別当寺は「智泉院」が担った。

日本の八百万の神々は、様々な仏が化身として日本の地に現れた権現であるという「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」の考えの中で、神の正体とされる仏を本地仏と呼んだ。

薬師堂の右手に2社並んでいるのが「山王権現」と「山王宮」。

「山王日枝神社」の遥拝所と云う形で、別当寺「観理院」(現・廃寺)持ちだったのが「山王権現」、「山王日枝神社」の神主・樹下氏持ちだったのが「山王宮」と、2社並ぶ形となっていいるのが特徴的。

更に薬師堂の左手に閻魔、役行者、稲荷、地蔵などが祀られていて、神仏習合時代の境内が窺える。

(江戸名所図会)

(江戸名所図会)

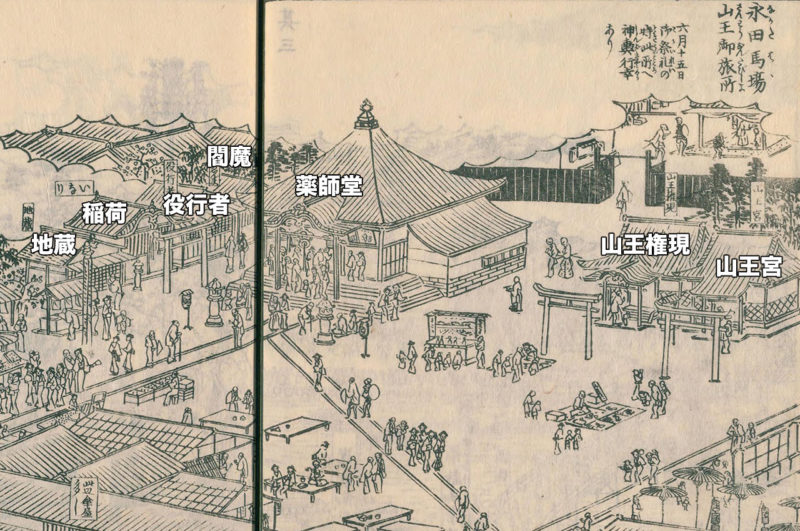

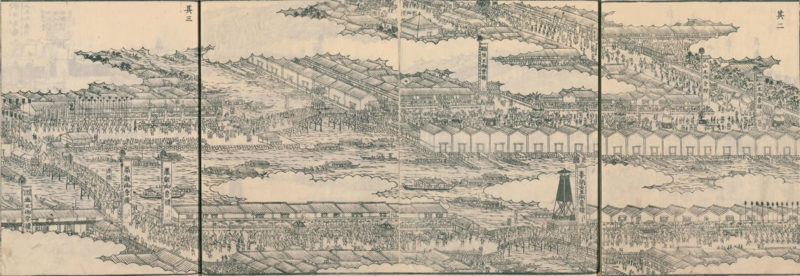

見開きにて見事な山車の姿が描かれ「天下まつり」と記されている。

次ページには4ページに渡り祭りの様子を描いている。

大変な規模の祭りであった事が分かり、隆盛を極めた江戸を代表する祭りであった。

当社は「御旅所」として使用され、崇敬を集めた。

明治以降の歩み・官幣大社日枝神社の摂社に指定

明治になり神仏分離。

当社も別当寺「智泉院」「薬師堂」と分離。

明治十年(1877)、「日枝神社」として独立した神社となる。

当社は無格社であった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、寺院の地図記号が見えるがこれが旧別当寺の「智泉院」。

日本橋周辺は当時から大変発展した地であったため、地形的にも現在とそう変化はない。

大正元年(1912)、「山王日枝神社」が官幣大社に昇格。

大正四年(1915)、「山王日枝神社」が官幣大社に昇格に際し当社は「山王日枝神社」の境外摂社とされた。

戦前の社号碑には「官幣大社日枝神社 摂社日枝神社」の文字が記されている。

戦前の社号碑には「官幣大社日枝神社 摂社日枝神社」の文字が記されている。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当社も被災。

昭和三年(1928)、社殿を造営し、境内社の北野神社・稲荷神社・浅間神社を本殿に合祀。

これが改修されつつ現存。

これが改修されつつ現存。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で被災。

鉄筋コンクリート造だった当社は焼失を免れ直ちに補修が行われた。

昭和四十一年(1966)、屋根の葺き替えと大修理を行う。

平成二十二年(2010)、老朽化した社殿に外装工事を施した。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

証券会社が立ち並ぶ日本橋茅場町に鎮座

最寄駅の茅場町駅からは徒歩すぐの距離。

茅場町交差点を右折すると右手に石灯籠や玉垣がある参道。

茅場町交差点を右折すると右手に石灯籠や玉垣がある参道。

オフィス・証券会社などが多く所在するビジネス街の一画にある静かな境内。

オフィス・証券会社などが多く所在するビジネス街の一画にある静かな境内。

参道左手に手水舎があり正面に鳥居。

鳥居の先に社殿ではなく社号碑が建つが江戸時代まではこの参道の正面に薬師堂が置かれていた。

鳥居の先に社殿ではなく社号碑が建つが江戸時代まではこの参道の正面に薬師堂が置かれていた。

運気上昇の上向き狛犬・摂社と記された社号碑

鳥居の先に一対の狛犬。

昭和九年(1934)奉納の狛犬で招魂社系などとも呼ばれる造形。

昭和九年(1934)奉納の狛犬で招魂社系などとも呼ばれる造形。

珍しいのが首飾りをしている事で大陸系にも通ずるデザイン。

珍しいのが首飾りをしている事で大陸系にも通ずるデザイン。

遠吠えするような上向きの造形が美しい。

遠吠えするような上向きの造形が美しい。

運気上昇の上向き狛犬として崇敬を集めている。

運気上昇の上向き狛犬として崇敬を集めている。

鳥居の正面には社殿ではなく社号碑があり社殿は右手に。

昭和三年(1928)に建立された社号碑には「官幣大社日枝神社」の文字。

昭和三年(1928)に建立された社号碑には「官幣大社日枝神社」の文字。

大正四年(1915)に旧官幣大社「山王日枝神社」の境外摂社とされた歴史を伝える。

大正四年(1915)に旧官幣大社「山王日枝神社」の境外摂社とされた歴史を伝える。

改修されつつ現存する戦前の鉄筋コンクリート造社殿

社号碑の右手に社殿。

社殿は朱色が特徴的な鉄筋コンクリート造社殿。

社殿は朱色が特徴的な鉄筋コンクリート造社殿。

昭和三年(1928)に造営された社殿で、鉄筋コンクリート造の社殿としてはかなり古い。

昭和三年(1928)に造営された社殿で、鉄筋コンクリート造の社殿としてはかなり古い。

社殿が造営された際に、当時の境内社だった北野神社・稲荷神社・浅間神社を本殿に合祀。

社殿が造営された際に、当時の境内社だった北野神社・稲荷神社・浅間神社を本殿に合祀。

近年では平成二十二年(2010)に外装工事を施していて、綺麗な社殿を維持している。

近年では平成二十二年(2010)に外装工事を施していて、綺麗な社殿を維持している。

境内に遷座した兼務社の明徳稲荷神社

境内には明徳稲荷神社と云うお稲荷様が鎮座。

当社の境内に鎮座しているが独立した神社で当社の兼務社と云う扱い。

当社の境内に鎮座しているが独立した神社で当社の兼務社と云う扱い。

元禄年間(1688年-1704年)に創建と伝わるお稲荷様。

元禄年間(1688年-1704年)に創建と伝わるお稲荷様。

古くは南茅場町に鎮座していたが、関東大震災で被災し区画整理によって当社境内に遷座。

古くは南茅場町に鎮座していたが、関東大震災で被災し区画整理によって当社境内に遷座。

その後、東京大空襲で焼失し現在の東京証券会館敷地に再建されたが、会館の建設のため昭和三十八年(1963)に当社境内に再遷座された。

その後、東京大空襲で焼失し現在の東京証券会館敷地に再建されたが、会館の建設のため昭和三十八年(1963)に当社境内に再遷座された。

玉垣には茅場町周辺らしい名が並ぶ。

東証こと東京証券取引所。

東証こと東京証券取引所。

東京証券業協会など、証券会社や銀行などの名が並ぶ。

東京証券業協会など、証券会社や銀行などの名が並ぶ。

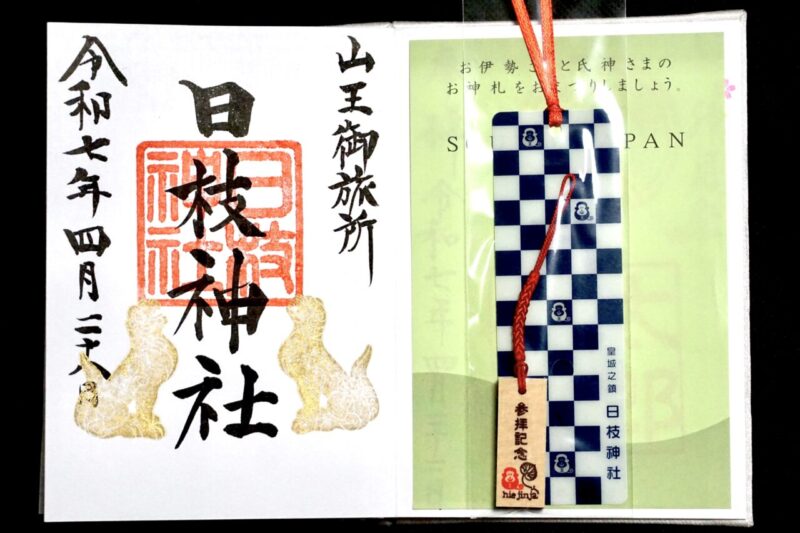

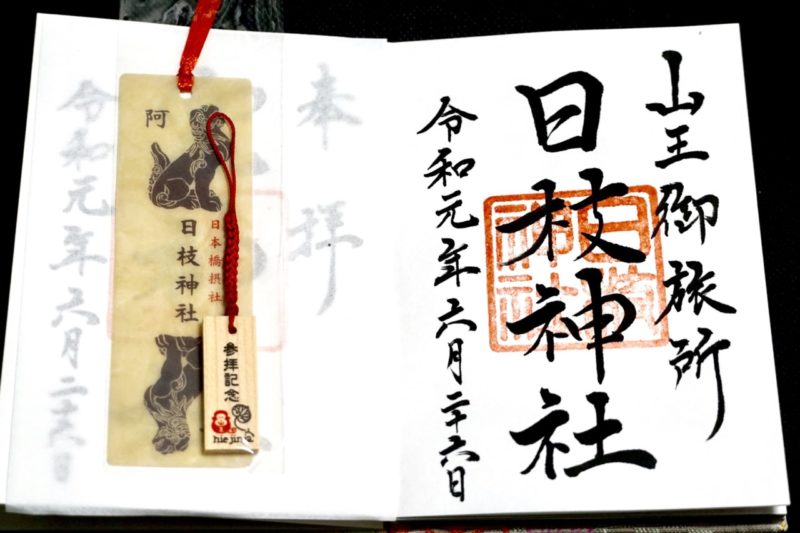

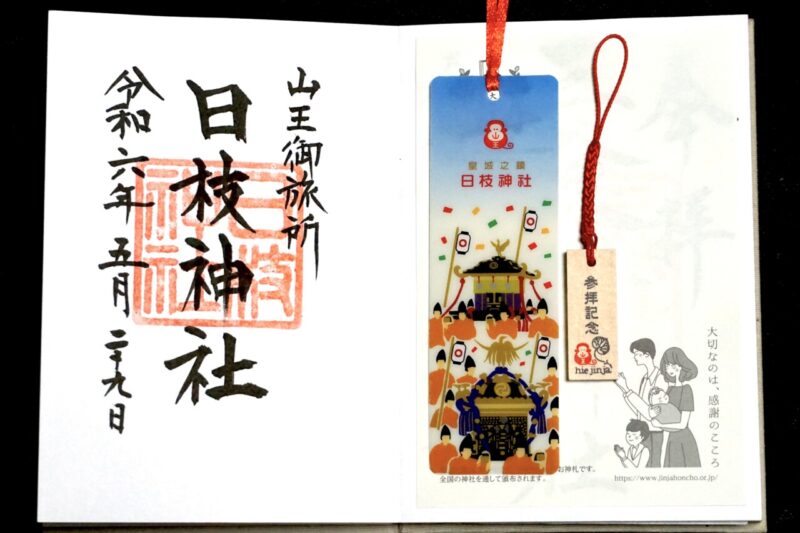

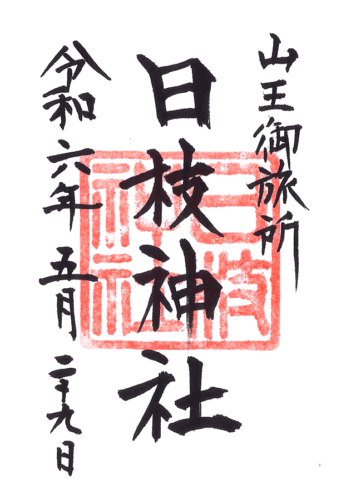

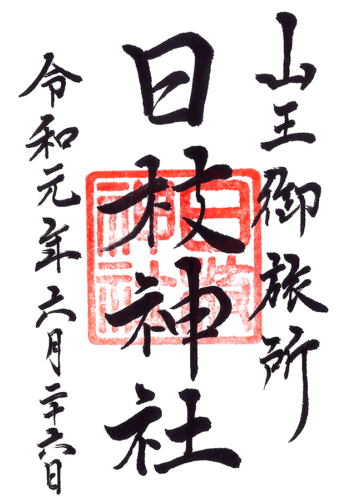

上向き狛犬のスタンプ入り御朱印

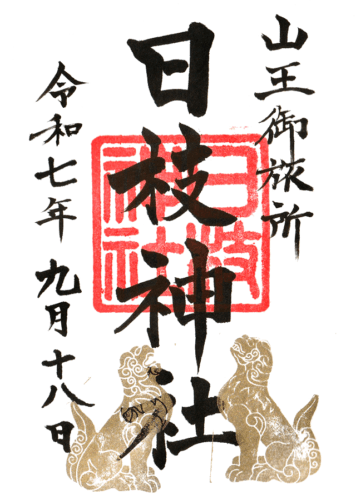

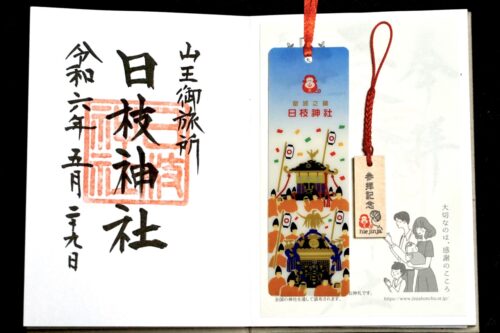

御朱印は「日枝神社」の朱印。

2025年4月より上向き狛犬のスタンプも押されるように。

2025年4月より上向き狛犬のスタンプも押されるように。

御朱印を頂くと記念品として栞と木札ストラップも頂ける。

本社の「山王日枝神社」も同様に栞など頂ける。

本社の「山王日枝神社」も同様に栞など頂ける。

2024年5月下旬に参拝した際は山王祭のしおりに。

2024年5月下旬に参拝した際は山王祭のしおりに。

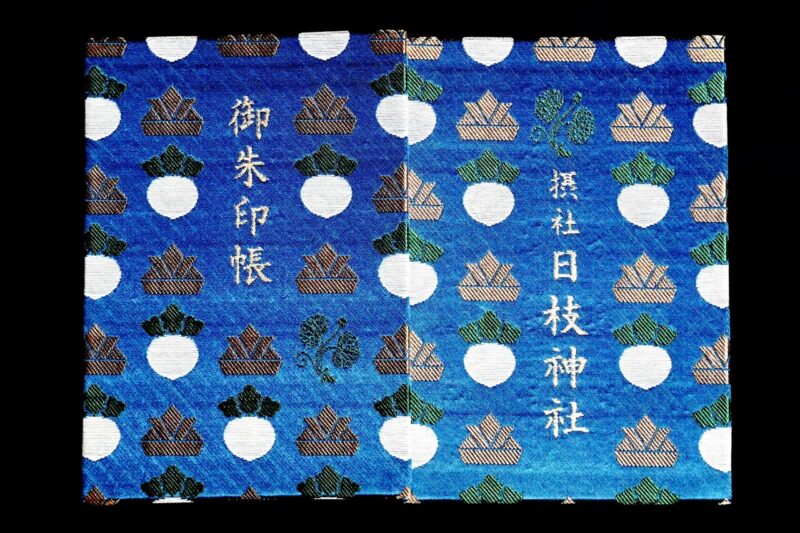

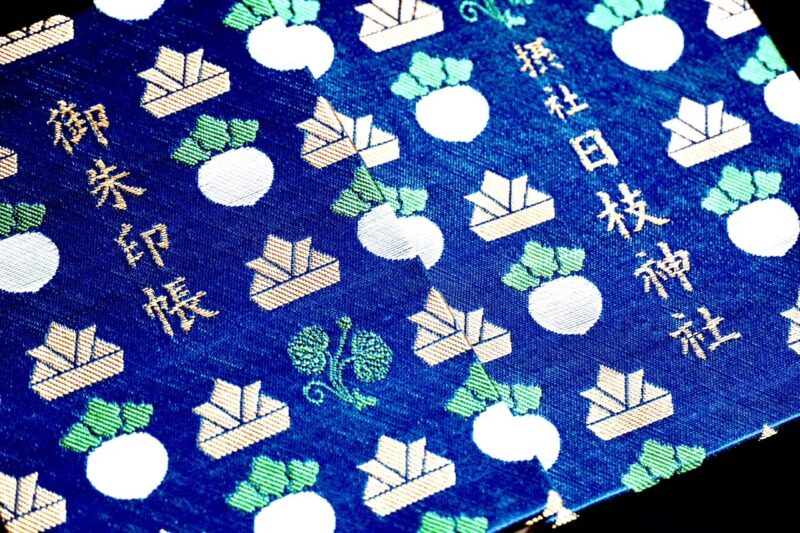

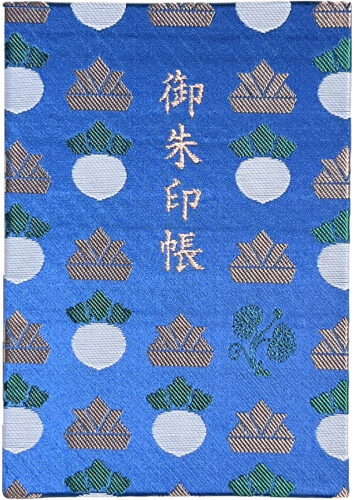

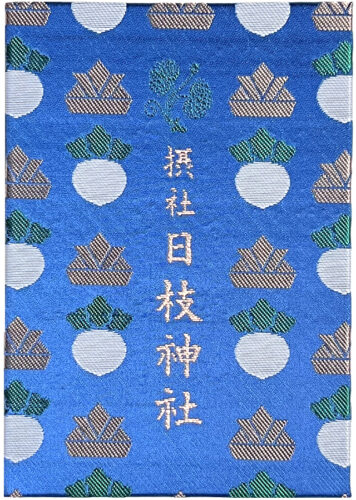

蕪と兜の御朱印帳

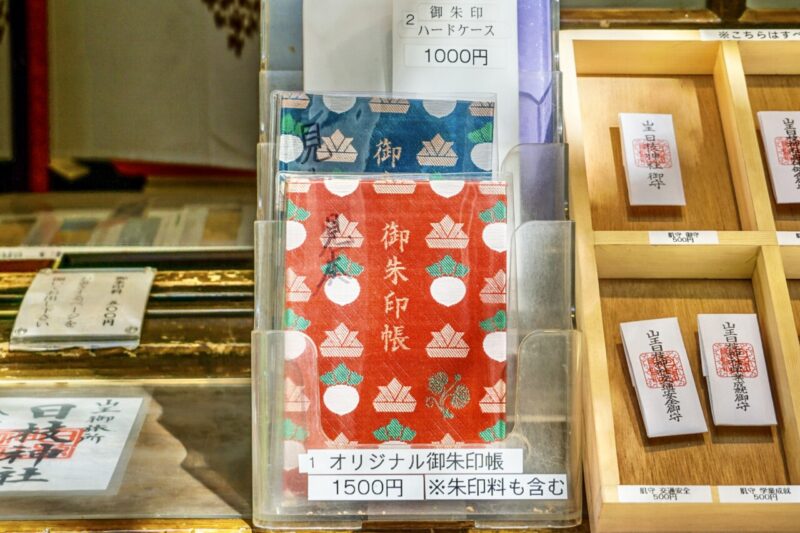

オリジナルの御朱印帳も用意。

近くに東京証券取引所があり証券会社が多い茅場町に由来した兜とカブをデザインした御朱印帳。

近くに東京証券取引所があり証券会社が多い茅場町に由来した兜とカブをデザインした御朱印帳。

当社の兼務社「兜神社」の兜もかかっている。

当社の兼務社「兜神社」の兜もかかっている。

赤と青の2種類有り。

赤と青の2種類有り。

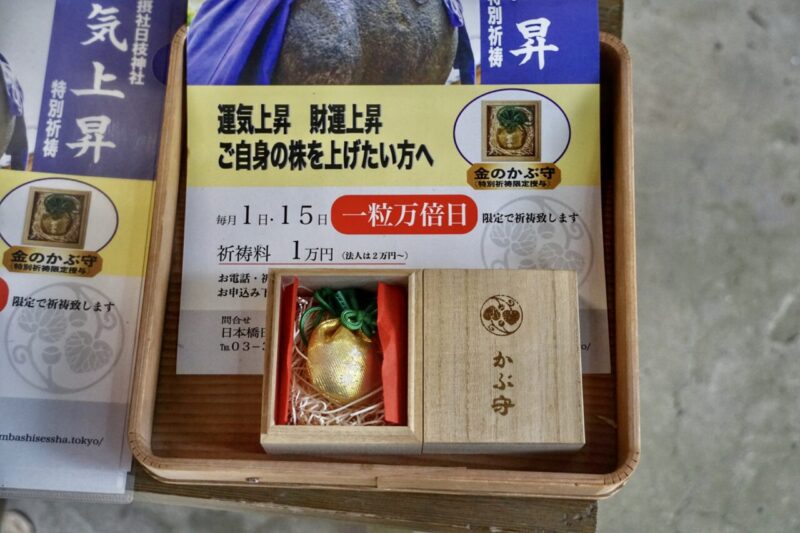

株価上昇や自分のお株が上がる「かぶ守」・運気上昇特別祈祷

授与品も豊富に用意されているが中でもユニークなのが「かぶ守」。

蕪の形を模したお守りでこれは東証や証券会社がある事から「株」にかけたもの。

蕪の形を模したお守りでこれは東証や証券会社がある事から「株」にかけたもの。

株価上昇や運気上昇の願いが込められたお守りで、株式のお守りとして人気を博している。

株価上昇や運気上昇の願いが込められたお守りで、株式のお守りとして人気を博している。

また毎月1日・15日・一粒万倍日限定で運気上昇特別祈祷(初穂料1万円)を受ける事ができる。

特別祈祷を受けた方は限定で特別な金のかぶ守が授与される。

特別祈祷を受けた方は限定で特別な金のかぶ守が授与される。

所感

日本橋茅場町に鎮座する当社。

「山王日枝神社」の例祭・山王祭の御旅所を起源とし「山王御旅所」と称され信仰を集めたた他、神仏習合の時代は本地仏とされた薬師堂も「茅場町のお薬師さま」として信仰を集めた。

神仏分離後は一時的に独立した「日枝神社」となるが、「山王日枝神社」が官幣大社に昇格した際に、改めて摂社という形になり、現在も「日本橋摂社」などとも呼ばれている。

扱いとしては「山王日枝神社」の境外摂社になるのだが、現在は神職の常駐もあり地域からの崇敬も篤い。

証券会社などオフィスビルが立ち並ぶ日本橋茅場町の中に緑のある境内を維持しているのも、そうした崇敬の篤さによるものであろう。

山王祭、そして茅場町周辺の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印を頂くと栞と木札ストラップも頂ける。

※兼務社「兜神社」の御朱印も頂ける。

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳用意。

証券会社が多い茅場町に由来した兜と株をデザインした御朱印帳。

兼務社「兜神社」の兜もかかっている。

青と赤の2色用意。

※筆者が頂いた時は初穂料1,500円だったが2026年より2,000円に変更。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

栞・木札ストラップ

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印帳を頂くと一緒に頂ける。

- 山王祭栞・ストラップ

- 栞・ストラップ

参拝情報

参拝日:2025/09/18(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2025/04/28(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/29(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/06/26(御朱印拝受)

コメント