目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

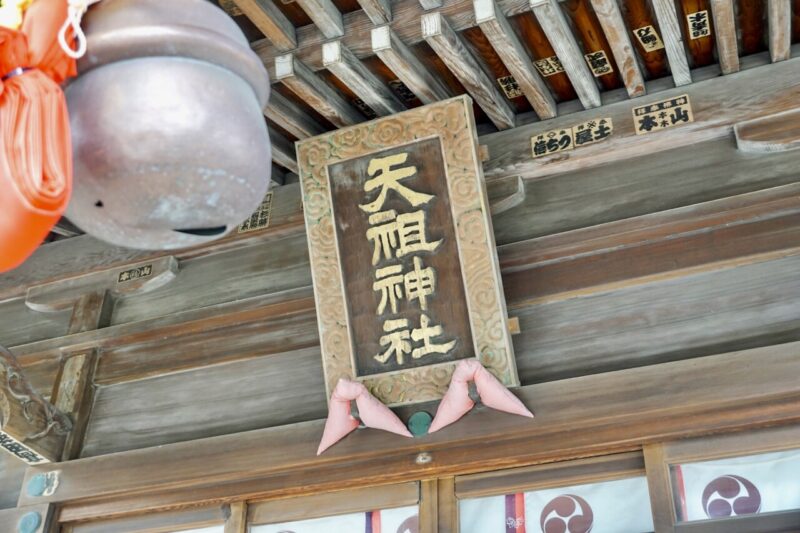

伊勢森と称された上目黒天祖神社

東京都目黒区上目黒に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、現在の伊勢脇町会(上目黒2の一部)・祐天寺町会(祐天寺1の一部)の鎮守。

古くから伊勢森と称された地に鎮座していたお伊勢様。

中目黒駅と祐天寺駅の中間あたり(目黒区役所近く)の駒沢通り沿いに鎮座。

参道は駐車場として埋まっていて分かりにくいが、奥にある社殿は戦前のものが現存。

境内には江戸中期の古い庚申塔(うち1基は道標を兼ねている)が置かれている。

現在は「烏森稲荷神社」の兼務社となっている。

神社情報

上目黒天祖神社(かみめぐろてんそじんじゃ)

御祭神:天照大神

社格等:─

例大祭:9月第1土・日曜

所在地:東京都目黒区上目黒2-32-15

最寄駅:中目黒駅・祐天寺駅

公式サイト:─

御由緒

古くから伊勢森と言うこの地に鎮座している神社で、天照大神を祭神として祀り、地元人の深い崇敬を受けています。創建の年代は不明ですが、境内には樹齢数百年と推定される老樹が多く、その年代から考えてもかなり古い時代の創建と思われます。

現在の社殿は昭和8年5月に新築されたものです。毎年9月の第1土日に例大祭が行われ、現伊勢脇町会、現祐天寺町会員が氏子として祭事を行っています。なお、本殿右奥には御輿蔵があり、一年中宮神輿が見学できます。

境内には、宝永5(1708)年と、道標をかねている享保元(1716)年の2基の庚申塔が建立されています。(境内の掲示より)

歴史考察

伊勢森と呼ばれた当地に鎮座

創建年代は不詳。

古くから伊勢森と呼ばれた当地に鎮座していたと伝わる。

昭和三十年代頃までは社殿の前に天高く聳えていた古松があり、旧東京市の老樹名木に指定され樹齢は数百年と見られていた。

以上の事からも当社の創建は数百年前と推定されている。

上目黒村の中の伊勢森と呼ばれた地で「神明社」と称され村民たちより崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上目黒村)

神明社

除地四畝九歩。同じ邊にあり。これも小祠なり。

上目黒村の「神明社」として記載されている。

「同じ邊」と云うのはその前項に記されていた「第六天社」(現・廃社)の事で、こちらには「田切通にあり」と記してあり、当社は上目黒村の小名・田切通と呼ばれた地に鎮座していた。

村内や町内を小分けした名。

当時の上目黒村は、石川組・五本木組・宿山組・上地組・諏訪山道・柳町耕地・石川町耕地・小川町耕地・田切通などの小名があり、当地は田切(田切通)と呼ばれていた。

「小祠なり」とあるように、小さな神社であった事が窺える。

明治以降の歩み・かつて伊勢脇と呼ばれた当地

明治になり神仏分離。

社号を「神明社」から「天祖神社」へ改称。

当社は無格社であった。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され上目黒村・中目黒村・下目黒村・三田村が合併して目黒村が発足。

当地は目黒村上目黒の中でも「伊勢脇」という地名で呼ばれた。

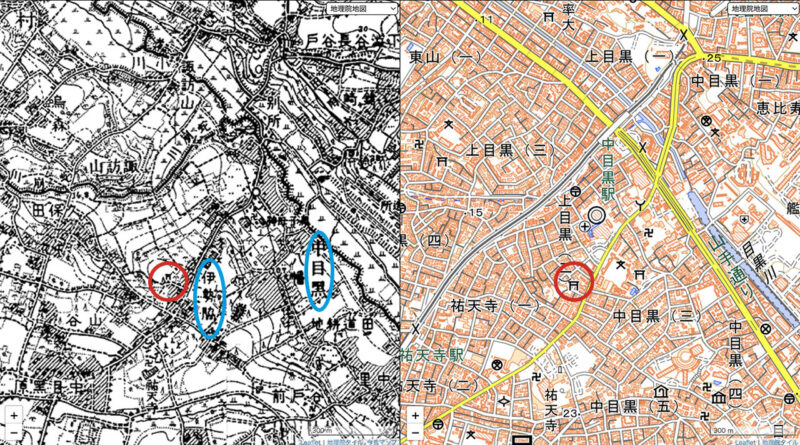

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当時も現在も当社の鎮座地は変わらない。

まだ中目黒駅が開業する前の中目黒周辺で、当地は「伊勢脇」と呼ばれていた事が分かる。

昭和七年(1932)、目黒区が成立。

伊勢脇と称された地名は消滅。

昭和八年(1933)、社殿を造営。

この時の社殿が戦火を免れ現存。

この時の社殿が戦火を免れ現存。

戦後に境内整備も行われ現在に至る。

境内案内

目黒区役所近くの駒沢通り沿いに鎮座

最寄駅は中目黒駅か祐天寺駅で駒沢通り沿いに鎮座。

目黒区役所からほど近く駒沢通り沿いに鳥居があるので分かりやすい。

目黒区役所からほど近く駒沢通り沿いに鳥居があるので分かりやすい。

「天祖神社」の社号碑。

「天祖神社」の社号碑。

駒沢通りに面した大正十二年(1923)奉納の鳥居で、関東大震災と同じ年。

駒沢通りに面した大正十二年(1923)奉納の鳥居で、関東大震災と同じ年。

参道は駐車場で埋まる・玉垣先の境内

鳥居の先はびっしりと駐車場になってしまっているのは少し残念。

人が参道を通るスペースがない状態。

人が参道を通るスペースがない状態。

こうした都内の無人神社を維持する上で駐車場として貸し出すのは致し方ない事かもしれない。

こうした都内の無人神社を維持する上で駐車場として貸し出すのは致し方ない事かもしれない。

鳥居を潜って参道を通る事はできないが、横の通りから境内へ向かう事はできる。

鳥居を潜って参道を通る事はできないが、横の通りから境内へ向かう事はできる。

参道を横目に進むと玉垣で囲われた境内。

境内は意外に広さもあり大きな木々も。

境内は意外に広さもあり大きな木々も。

手水舎裏手の立派な銀杏の御神木。

手水舎裏手の立派な銀杏の御神木。

樹齢は数百年であろう。

樹齢は数百年であろう。

台形状の水盤が置かれた手水舎。

台形状の水盤が置かれた手水舎。

また境内の左手裏には裏参道。

平成十年(1998)に建立された裏参道の鳥居。

平成十年(1998)に建立された裏参道の鳥居。

その先にあるのは伊勢脇公園と云う公園で、当社を由来とする旧地名「伊勢脇」を今に伝える。

その先にあるのは伊勢脇公園と云う公園で、当社を由来とする旧地名「伊勢脇」を今に伝える。

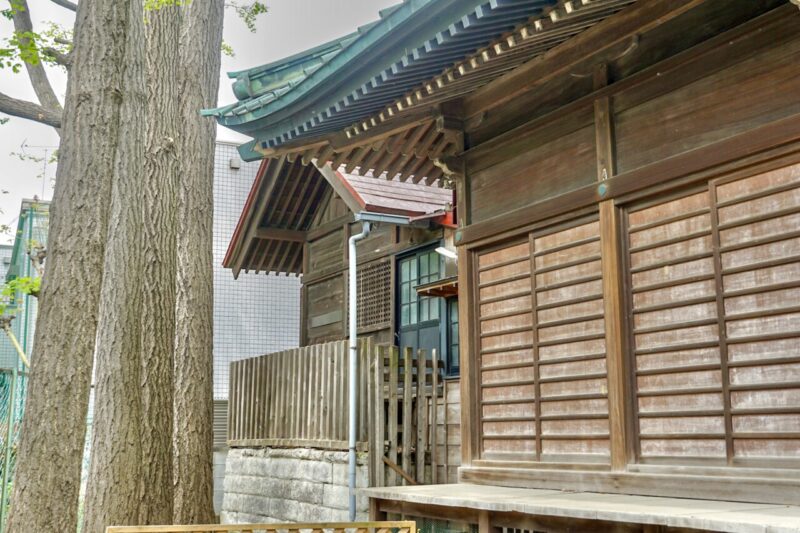

戦前の木造社殿が現存・中が見える神輿庫

参道の正面に社殿。

昭和八年(1933)に造営された社殿。

昭和八年(1933)に造営された社殿。

質素な社殿ではあるが状態よく残る。

質素な社殿ではあるが状態よく残る。

無人社ながら氏子によって綺麗に維持管理されているのが窺える。

無人社ながら氏子によって綺麗に維持管理されているのが窺える。

社殿の右手に神輿庫。

中が見えるようになっていて年中御神輿を見る事ができる。

中が見えるようになっていて年中御神輿を見る事ができる。

江戸中期の庚申塔・道標としては区内最古

境内の左手には2基の庚申塔。

左が宝永五年(1708)の庚申塔。

左が宝永五年(1708)の庚申塔。

右が享保元年(1716)の庚申塔。

右が享保元年(1716)の庚申塔。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

右の享保元年(1716)の庚申塔は道標を兼ねる。

「是より末町さき四辻、大道九品仏道、右せたかい道、左へふとう道」の銘。

「是より末町さき四辻、大道九品仏道、右せたかい道、左へふとう道」の銘。

「九品仏浄真寺」・世田谷・「目黒不動尊(龍泉寺)」へ続く道の案内をしていて事が分かり、かつては社前の通り沿いに置かれていたと見られている。

「九品仏浄真寺」・世田谷・「目黒不動尊(龍泉寺)」へ続く道の案内をしていて事が分かり、かつては社前の通り沿いに置かれていたと見られている。

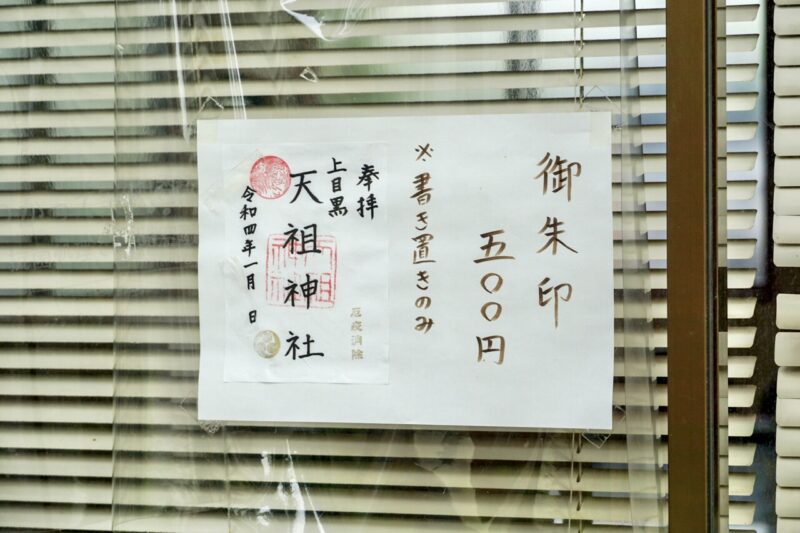

御朱印は本務社「烏森稲荷神社」にて

社殿の右手には社務所。

基本的に神職の常駐がない無人の神社。

基本的に神職の常駐がない無人の神社。

社務所に御朱印についての案内が貼られている。

社務所に御朱印についての案内が貼られている。

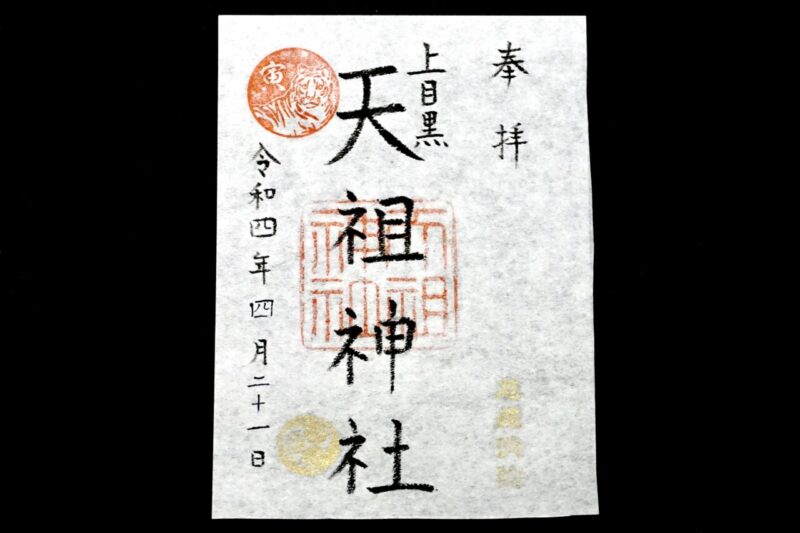

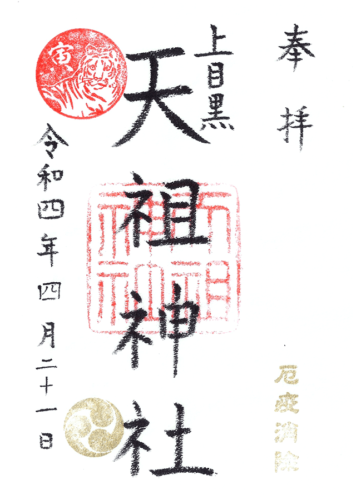

御朱印は「天祖神社」の朱印に干支の印。

左してに金の社紋、右下には疫病消除の印。

左してに金の社紋、右下には疫病消除の印。

所感

目黒区役所からほど近い駒沢通り沿いに鎮座する当社。

かつて当社の境内は伊勢森と呼ばれ地域の人々より崇敬を集めた。

当社の周辺は伊勢脇とも称され、かつては地名としても存在していて、現在も伊勢脇公園や当社の氏子町会である伊勢脇町会にその名を残す。

鳥居を潜った先が駐車上になり参道上に車が塞がる形になっているのは少し残念な光景ではあるが、都内でこうした無人の神社を維持管理していく上で致し方ない面もあるのだと思う。

境内は意外と広く立派な木々もあり戦前の社殿も残っていたりと良い空間。

地域の憩いの場である伊勢脇公園と共に地域に親しまれている神社。

御朱印を頂けるようになったのは嬉しい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

本務社「烏森稲荷神社」授与所にて。

※御朱印は書き置きのみ。

※本務社「烏森稲荷神社」にて頂ける。(連絡先に電話すると当社まで来て下さる場合もあり)

参拝情報

参拝日:2022/04/21

コメント