目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

中目黒総鎮守の八幡さま

東京都目黒区中目黒に鎮座する神社。

旧社格は村社で、中目黒の総鎮守。

正式名称は「八幡神社」だが、他との区別のため「中目黒八幡神社」とさせて頂く。

地域からは「中目黒の八幡さま」として崇敬を集める。

緑が残る境内で戦前の社殿が現存する他、さざれ石なども置かれている。

境内末社には「三峯神社」があり、毎年秩父の「三峯神社」へ参拝団が赴いていたりと、八幡信仰の他に三峰信仰にも篤い神社である。

神社情報

中目黒八幡神社(なかめぐろはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

相殿神:天照皇大神

社格等:村社

例大祭:9月第4土曜・日曜

所在地:東京都目黒区中目黒3-10-5

最寄駅:中目黒駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/nakameguro.hachimanjinja/

御由緒

神様と仏様が一体と考えられていた神仏習合の時代、当神社は上目黒にある寿福寺が管理しておりました。

しかし、寺が全焼したため、古い資料が焼失しています。

当時の村指出銘細帳には、宝歴十三年(1763年)と弘化二年(1845年)に、「上目黒村別当寿福寺の末に上目黒村鎮守八幡宮」の記載があり、氏子数400戸、中目黒村境内地539坪の宮有地があると記載されています。

また、文政八年(1825年)の『新編武蔵風土記稿』には、「中目黒八幡宮之五〇坪、村の西方小山の上に社あり、五尺四方にして、東北鳥居、村の総鎮守なり。祭礼九月十八日十二座の神楽を奏す。」と記載されています。

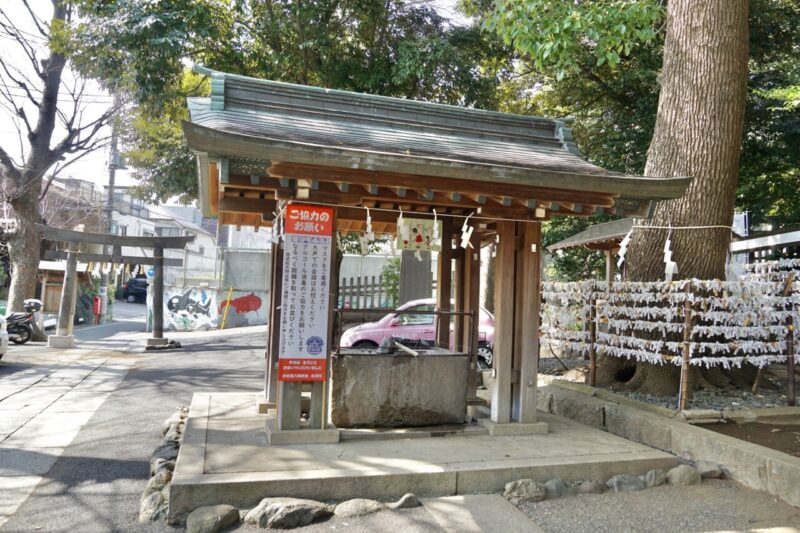

境内地の手水蜂には「文政十丁亥九月十八日」の刻印があり、江戸時代にはこの地で当社が氏子崇敬者の篤い信仰を受けていたことが分かります。(頒布の資料より)

歴史考察

中目黒村の総鎮守とされた江戸時代

社伝によると、創建年代は不詳。

宝暦十三年(1763)の『村指出銘細帳』には「上目黒村別当寿福寺の末に上目黒村鎮守八幡宮」の記載を見られる事から、それ以前の創建であるのは間違いがない。

かつては上目黒村の鎮守であり、後に中目黒村の総鎮守として崇敬を集めた。

現在の目黒区は、江戸時代以前より「目黒六か村」として、三田村・上目黒村・中目黒村・下目黒村・碑文谷村、衾村の6村が成立していた。

当社が上目黒村の鎮守から中目黒村鎮守となった年代は定かではない。

江戸時代より前に創建したのか、江戸時代になってから創建したのかは不詳であるが、いずれにせよ江戸時代の頃には上目黒村の鎮守も担っており、その後中目黒村の総鎮守として崇敬を集めていた事が記録から分かる。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(中目黒村)

八幡神社

除地百五十坪。村の西の方字神明前と云所にあり。小山の上に社あり。五尺四方にして東北に向ふ。前に鳥居をたつ。村の総鎮守なり。勧請の年代詳ならず。祭礼年々九月十八日十二座の神楽を奏す。上目黒村寿福寺の持。

中目黒村の項目に「八幡神社」として記載されている。

村の西側に位置した神明前と呼ばれた場所にあり、これが現在の鎮座地。

「村の総鎮守なり」とあり、中目黒村の総鎮守であった事が分かる。

別当寺は「寿福寺」(目黒区上目黒5)。

元和元年(1615)、鳳算大阿闍梨が創建したと伝えられるものの、鎌倉時代の板碑から草創は更に遡ると推定されている。

江戸時代には「瀧泉寺」(目黒不動尊)の末寺であった。

江戸時代から続く十二座神楽

上述の『新編武蔵風土記稿』には「祭礼年々九月十八日十二座の神楽を奏す」の記述が見える。

これが江戸時代の頃から続いていた当社の神楽。

例大祭になると奏され境内には「十二座之神楽塚」の石碑が残る。

例大祭になると奏され境内には「十二座之神楽塚」の石碑が残る。

境内には立派な神楽殿。(現在は例大祭になると江戸の里神楽などが行われている)

境内には立派な神楽殿。(現在は例大祭になると江戸の里神楽などが行われている)

文政七年(1824)、社殿を造営した記録が残っている。

明治以降の歩み・戦前に社殿が造営

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治十九年(1886)、本殿を造営。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって上目黒村・中目黒村・下目黒村・三田村が合併し目黒村が成立。

当社は目黒村中目黒の鎮守として崇敬を集めた。

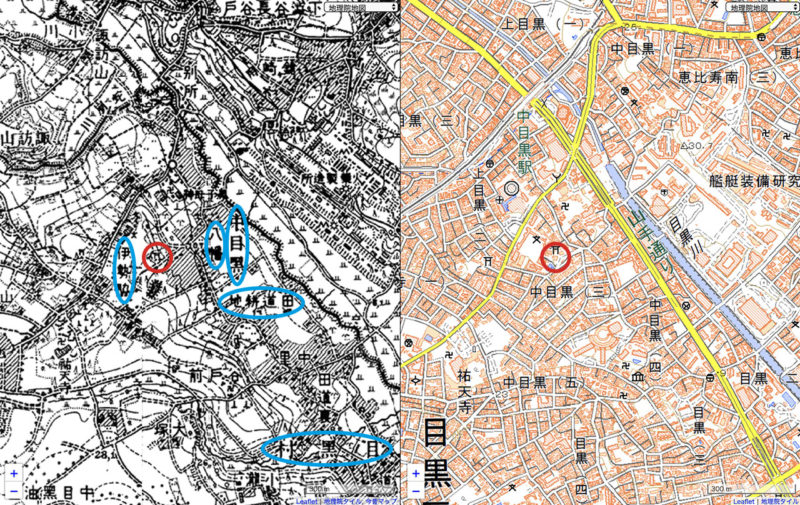

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当時も現在も当社の鎮座地は変わらない。

当地周辺は八幡という地名も残っていた事が分かり、地名の由来は当社によるものであろう。

当社近くに伊勢脇と云う地名が残っていたのは、当地が古くから神明前と呼ばれていた事に由来。

また現在も交差点などに残る田道といった地名も見える。

当時の中目黒や目黒などは竹林が多く、大正期にかけて筍の産地として知られた。

大正元年(1912)、上目黒村の「天祖神社」を合祀。

昭和十一年(1936)、現在の社殿を造営。

同時に手水舎などの境内整備も行われている。

同時に手水舎などの境内整備も行われている。

昭和三十一年(1956)、玉垣の整備が行われる。

いずれも氏子崇敬者よりの寄進によって整備。

現在も中目黒地区一帯(中目黒・上目黒・目黒・中町・祐天寺・中央町地区の一部を含む)の氏神さまとして崇敬を集めている。

境内案内

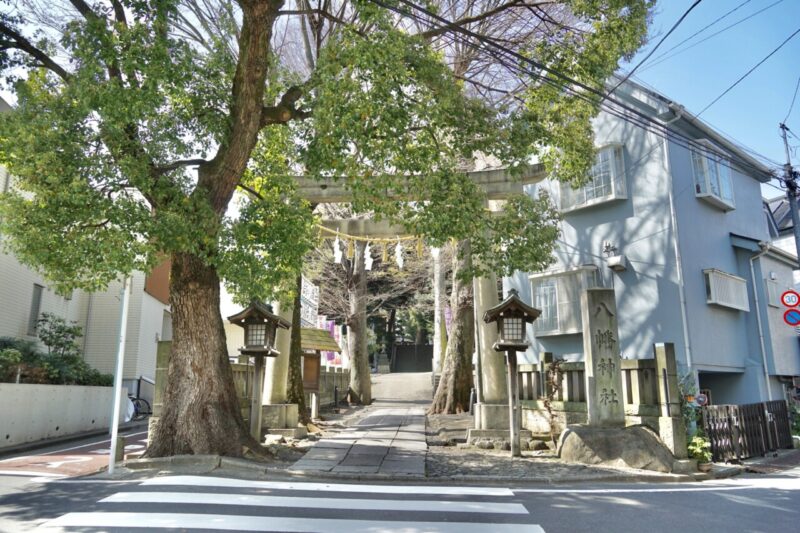

中目黒の住宅街に鎮座・賑やかな社頭

中目黒駅を南下し住宅街に入った一画に鎮座。

石鳥居は昭和十一年(1936)に奉納されたものが現存。

石鳥居は昭和十一年(1936)に奉納されたものが現存。

鳥居を潜ると長い参道。

ほぼ隣接する中目黒小学校の子どもたちの通り道になっていて、登下校の時間は子どもたちの賑やかな声が聞こえる。

ほぼ隣接する中目黒小学校の子どもたちの通り道になっていて、登下校の時間は子どもたちの賑やかな声が聞こえる。

中目黒小学校側には西参道(裏参道)。

この鳥居が明治二十八年(1895)建立のもので古い。

この鳥居が明治二十八年(1895)建立のもので古い。

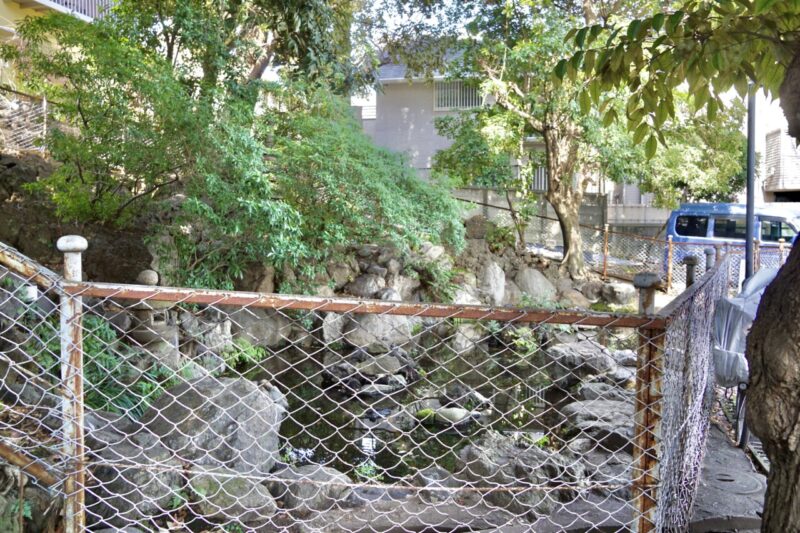

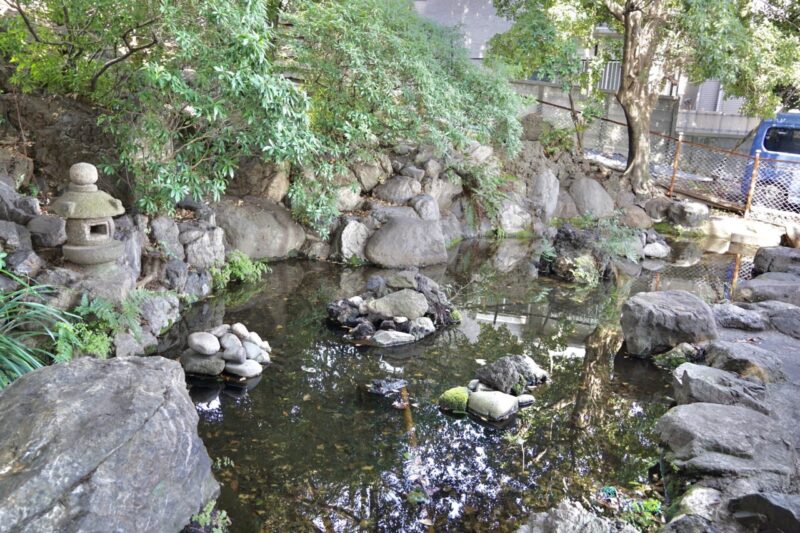

参道にはお水取り可能な湧水・さざれ石

参道は緩やかな上りとなっていて参道の右手にはフェンスで囲われた神池が整備。

境内に神池が整備されているのは素晴らしい。

境内に神池が整備されているのは素晴らしい。

当地からは古くから湧水が出ており、現在もお水取りが可能なエリア。

当地からは古くから湧水が出ており、現在もお水取りが可能なエリア。

近所の方がお水取りに来られている事もあり、今も地域の鎮守となっているのがよく伝わる。

近所の方がお水取りに来られている事もあり、今も地域の鎮守となっているのがよく伝わる。

この向かいにはさざれ石。

さざれ石は平成八年(1996)に、昭和造営六十周年を記念して置かれたもの。

さざれ石は平成八年(1996)に、昭和造営六十周年を記念して置かれたもの。

記念碑には秩父の「宝登山神社」宮司による文字で、後述するが当社は秩父との関係も深い。

記念碑には秩父の「宝登山神社」宮司による文字で、後述するが当社は秩父との関係も深い。

もともと「小さな石」の意味の言葉だが、1つの大きな岩の塊に変化した岩を「さざれ石」と呼ぶことが多い。

国歌である「君が代」の歌詞に歌われることで、その名が知られている。

さらに石段を上ると社殿が見えてくる。

参道正面に手水舎。

参道正面に手水舎。

右手に社殿という配置。

右手に社殿という配置。

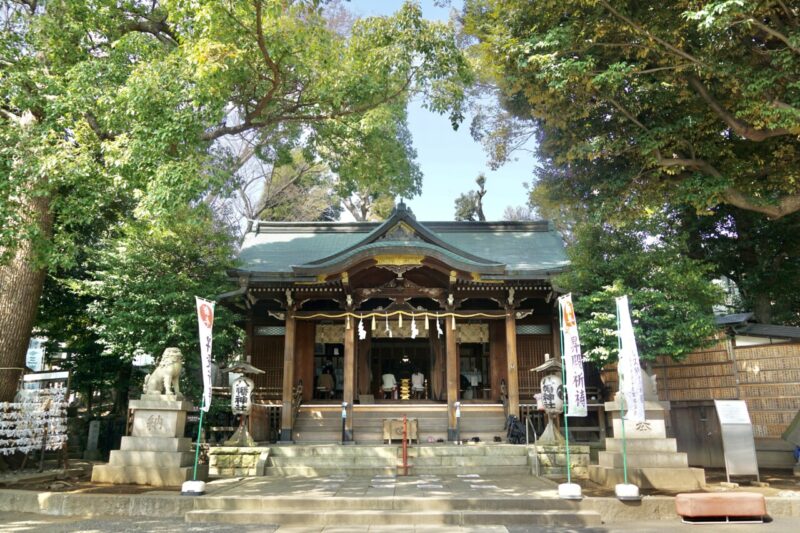

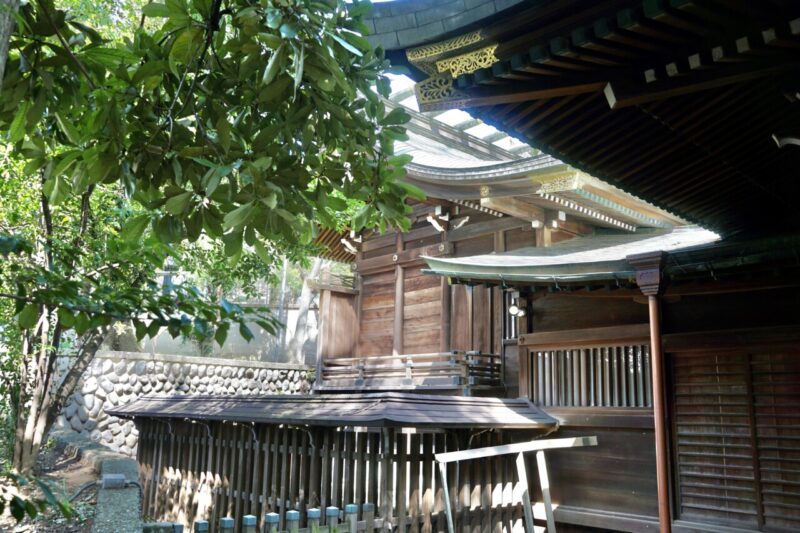

戦前の社殿が現存・平成の大改修事業

社殿は戦前に造営された木造社殿。

昭和十一年(1936)に造営されたものが現存。

昭和十一年(1936)に造営されたものが現存。

派手さはないが中々に立派な構え。

派手さはないが中々に立派な構え。

本殿・弊殿・拝殿で構成された権現造。

本殿・弊殿・拝殿で構成された権現造。

平成三十年(2018)まで、昭和造営80年を奉祝しての「平成の大改修事業」が行われた。

平成三十年(2018)まで、昭和造営80年を奉祝しての「平成の大改修事業」が行われた。

境内社の三峯神社・江戸時代の手水舎・神楽殿

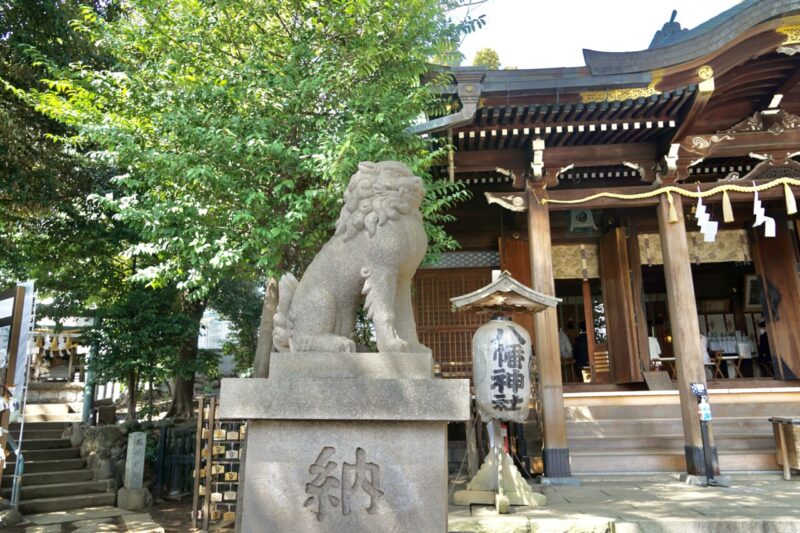

拝殿前に一対の狛犬。

昭和十一年(1936)に奉納された狛犬。

昭和十一年(1936)に奉納された狛犬。

社殿や鳥居などと同じ年になり、社殿造営に合わせて奉納されたことが分かる。

社殿や鳥居などと同じ年になり、社殿造営に合わせて奉納されたことが分かる。

拝殿手前の左手には案内板。

当社の見どころを案内するもので、こうした配慮は参拝者としてはとても嬉しい。

当社の見どころを案内するもので、こうした配慮は参拝者としてはとても嬉しい。

社殿の左手奥には境内社の「三峯神社」。

奥秩父の「三峯神社」からの勧請。

奥秩父の「三峯神社」からの勧請。

中目黒は江戸時代に流行した三峯講(山犬信仰)が今も残っている。

中目黒は江戸時代に流行した三峯講(山犬信仰)が今も残っている。

境内社の三峯神社の手前には古い手水石。

現在は使用する事はできないが、文政七年(1824)に奉納されたもの。

現在は使用する事はできないが、文政七年(1824)に奉納されたもの。

文政七年(1824)に社殿を造営した記録が残っているので、その記念に奉納されたものであろう。

文政七年(1824)に社殿を造営した記録が残っているので、その記念に奉納されたものであろう。

社殿の向かい側には神楽殿。

昭和四十年(1965)に造られた神楽殿。

昭和四十年(1965)に造られた神楽殿。

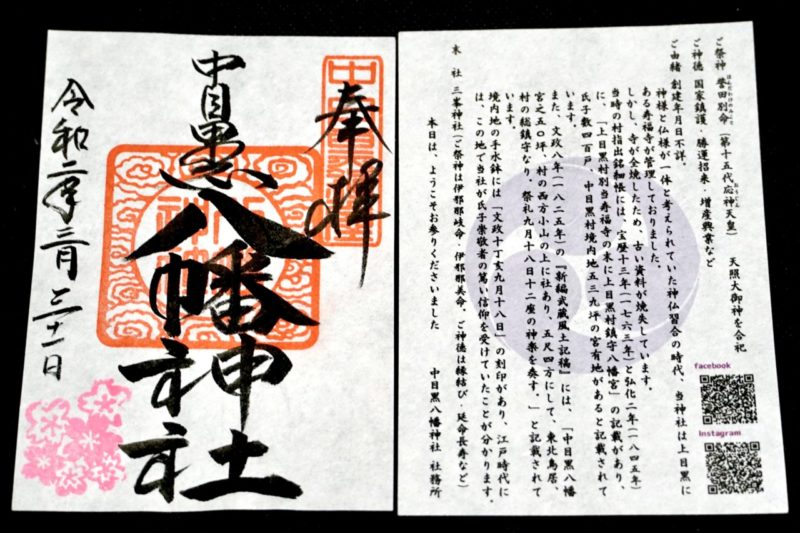

朔日詣り御朱印・桜など季節に応じた花の御朱印

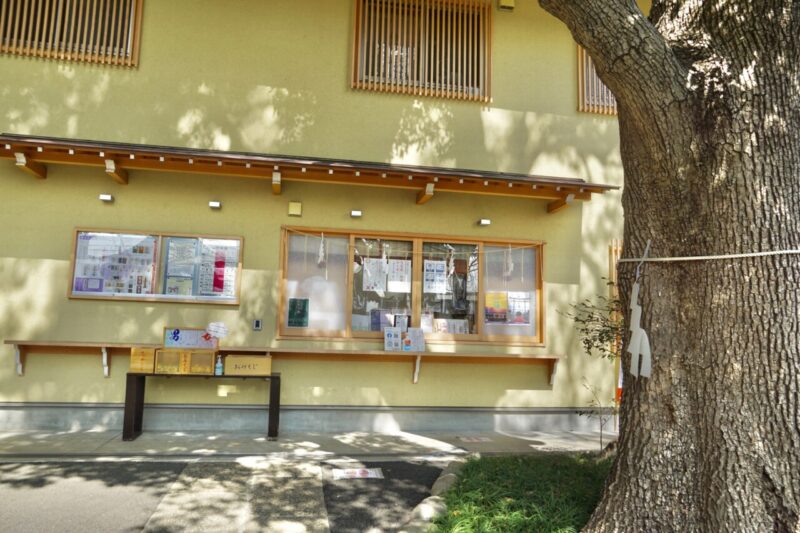

御朱印は社務所にて。

平成三十年(2018)に「平成の大改修事業」で竣工した社務所。

平成三十年(2018)に「平成の大改修事業」で竣工した社務所。

いつもとても丁寧に対応して下さるので有り難い。

いつもとても丁寧に対応して下さるので有り難い。

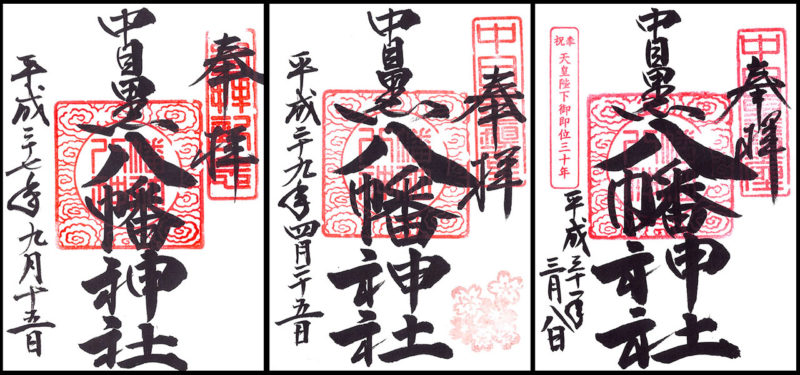

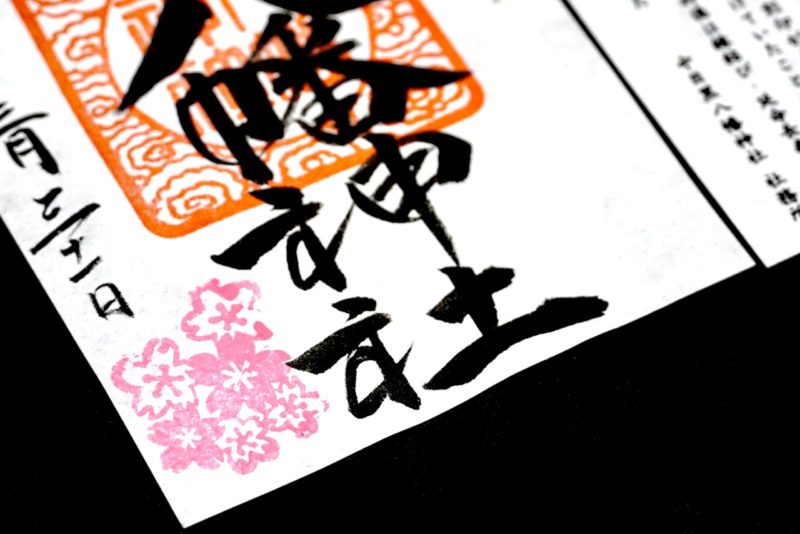

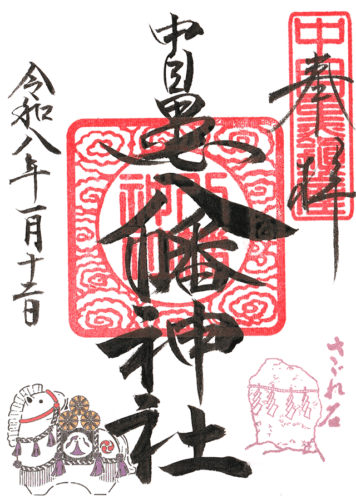

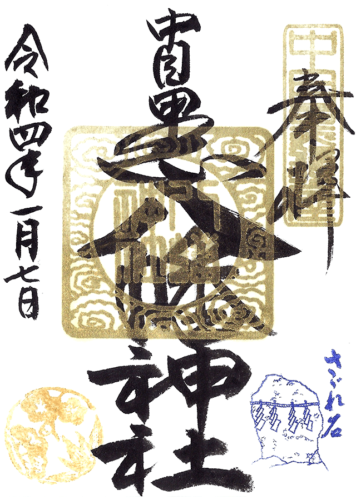

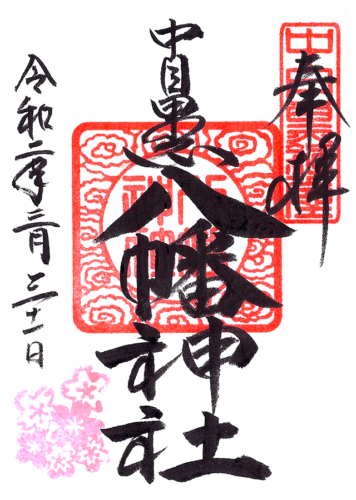

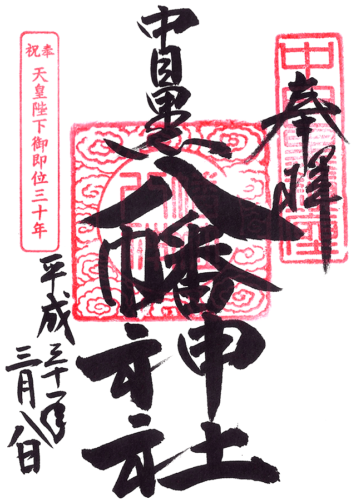

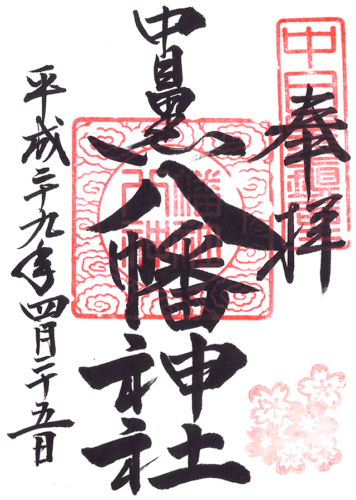

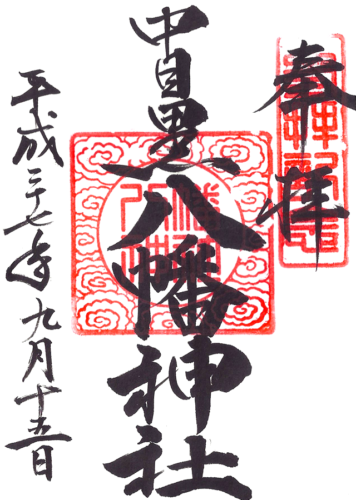

御朱印は「八幡神社」の朱印、最新のものは「中目黒鎮座」の印。

力強い墨書きで頂ける。

力強い墨書きで頂ける。

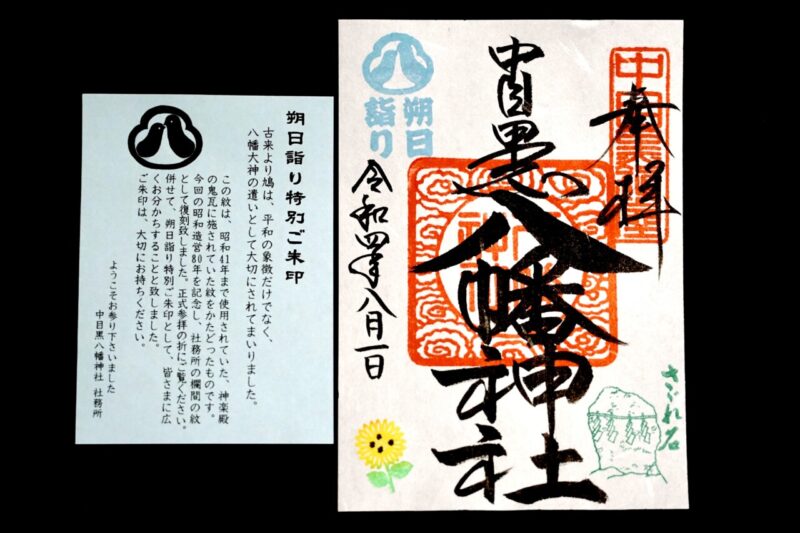

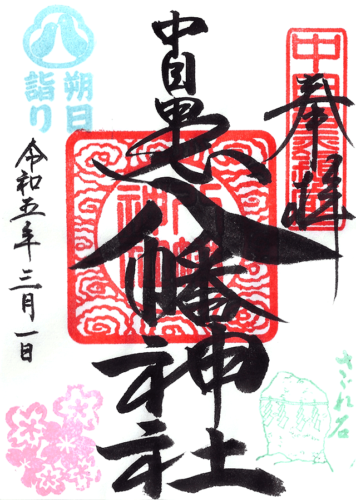

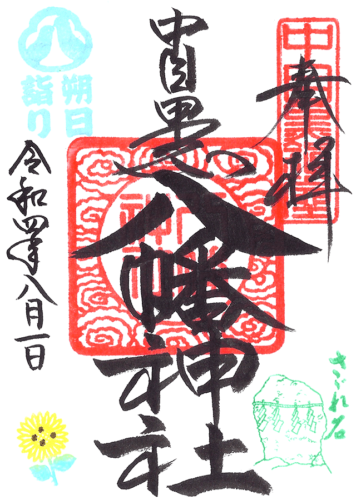

毎月1日には朔日詣りの特別御朱印を授与。

かつて神楽殿の鬼瓦で使われていた鳩文字の八のスタンプ付き。

かつて神楽殿の鬼瓦で使われていた鳩文字の八のスタンプ付き。

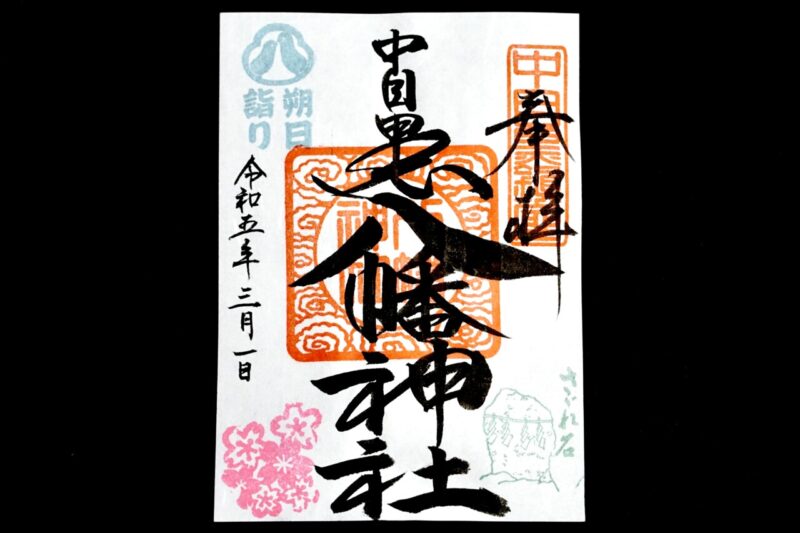

こちらは2023年3月1日に頂いた朔日詣りの特別御朱印。

こちらは2023年3月1日に頂いた朔日詣りの特別御朱印。

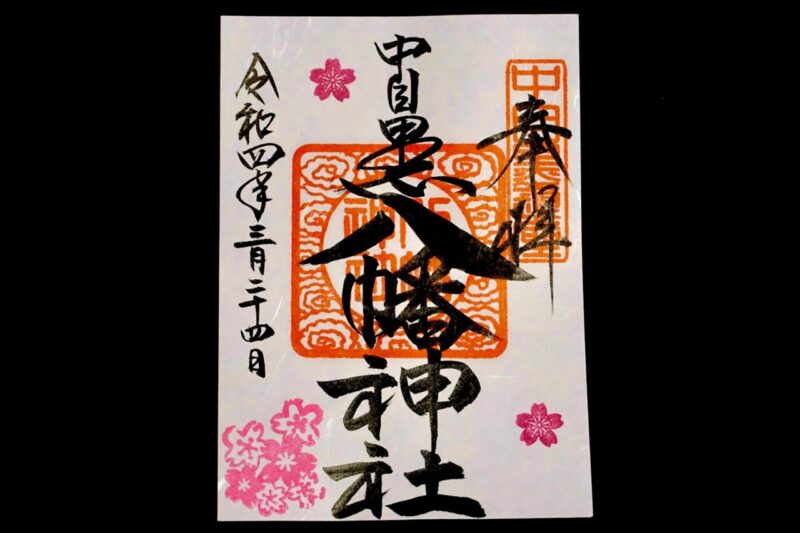

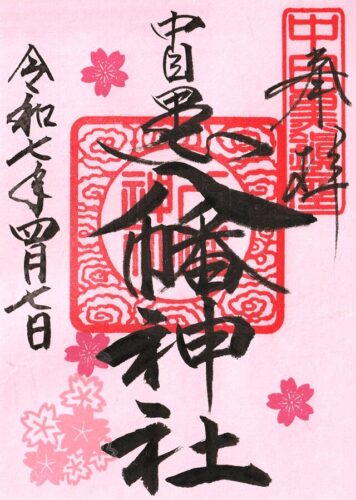

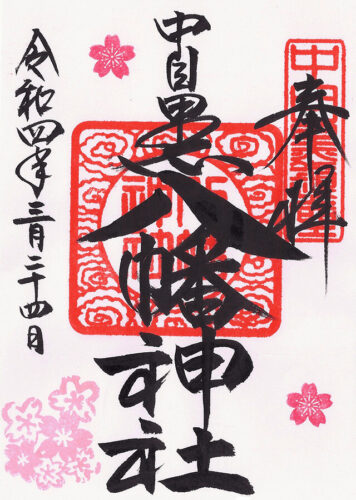

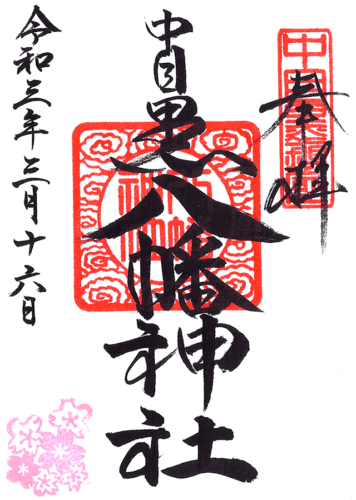

桜のシーズンには桜の印を押印。

目黒川の花見を楽しみつつ参拝する方も多い。

目黒川の花見を楽しみつつ参拝する方も多い。

2022年は桜色の紙での授与に。

2022年は桜色の紙での授与に。

目黒川の桜で有名な中目黒、その鎮守らしい桜の御朱印。

目黒川の桜で有名な中目黒、その鎮守らしい桜の御朱印。

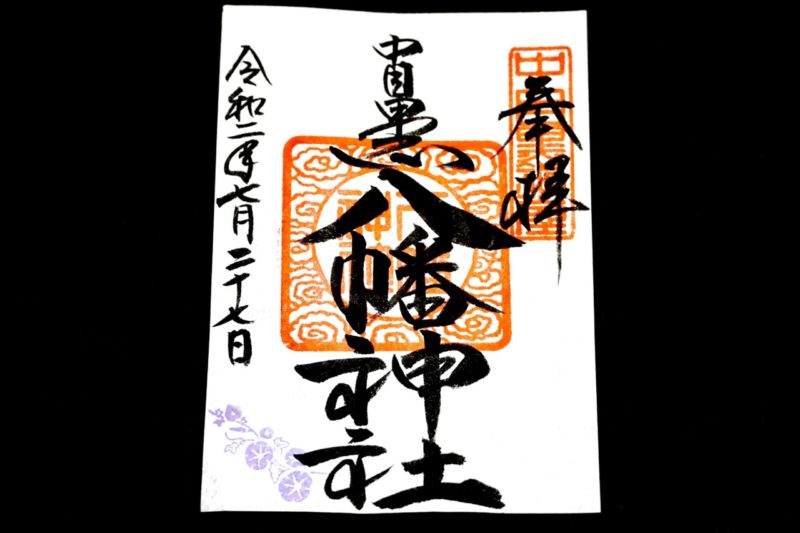

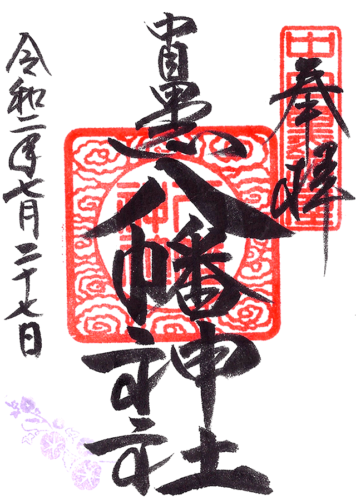

季節によって花の印は変わることもあり。

2020年7月に頂いた際は朝顔の印が押印されていた。

2020年7月に頂いた際は朝顔の印が押印されていた。

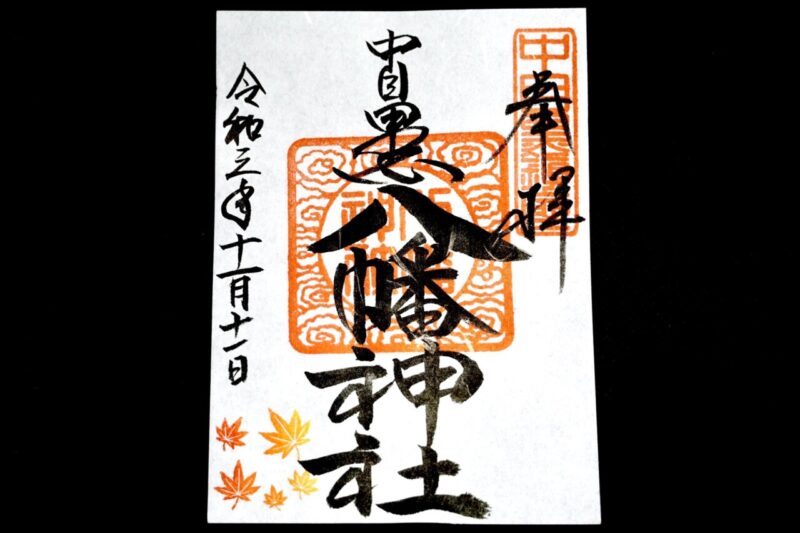

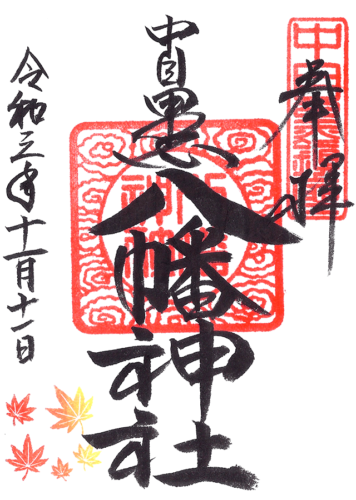

2021年11月に頂いた御朱印には紅葉の印付き。

2021年11月に頂いた御朱印には紅葉の印付き。

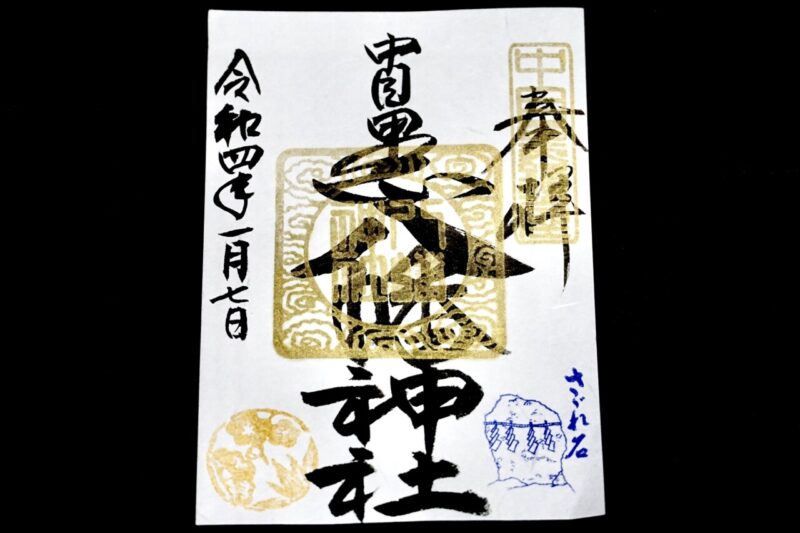

2022年1月には正月限定御朱印。

金印仕様の御朱印となった。

金印仕様の御朱印となった。

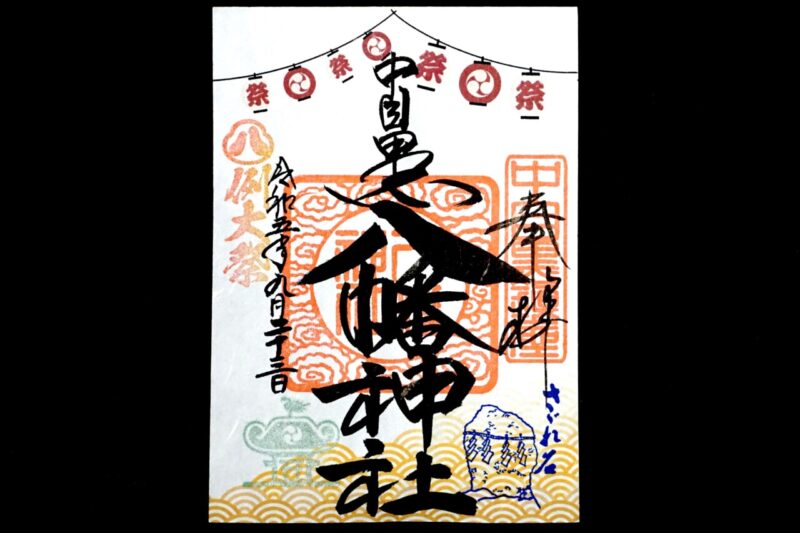

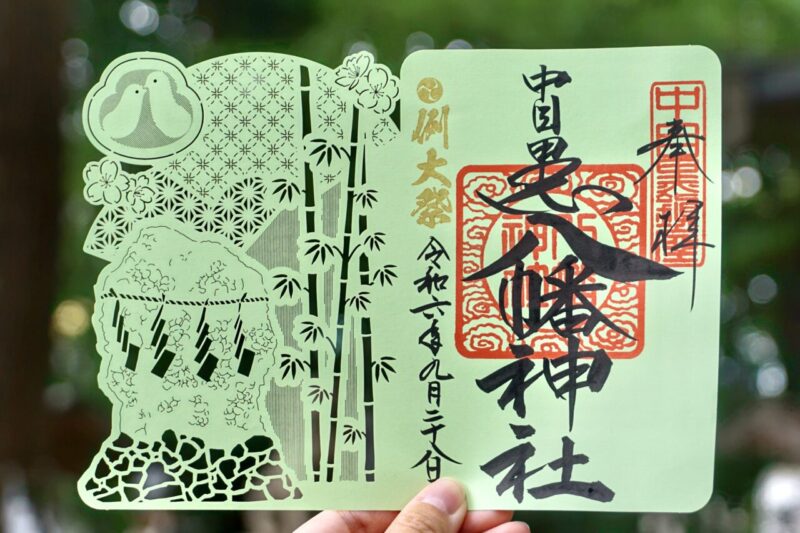

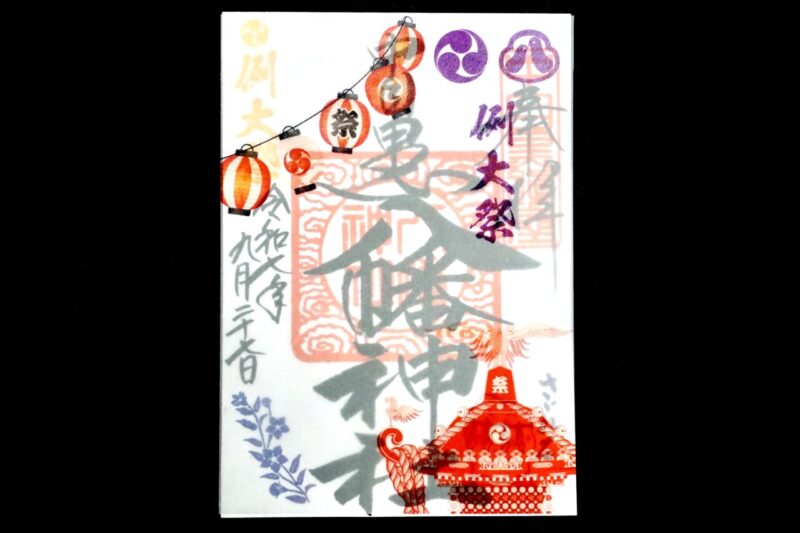

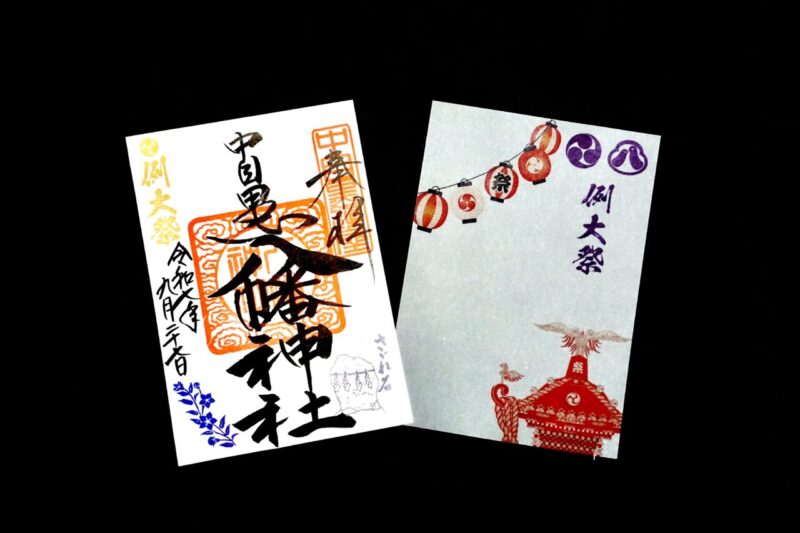

例大祭特別御朱印・2024年は切り絵御朱印・2025年は透かし御朱印

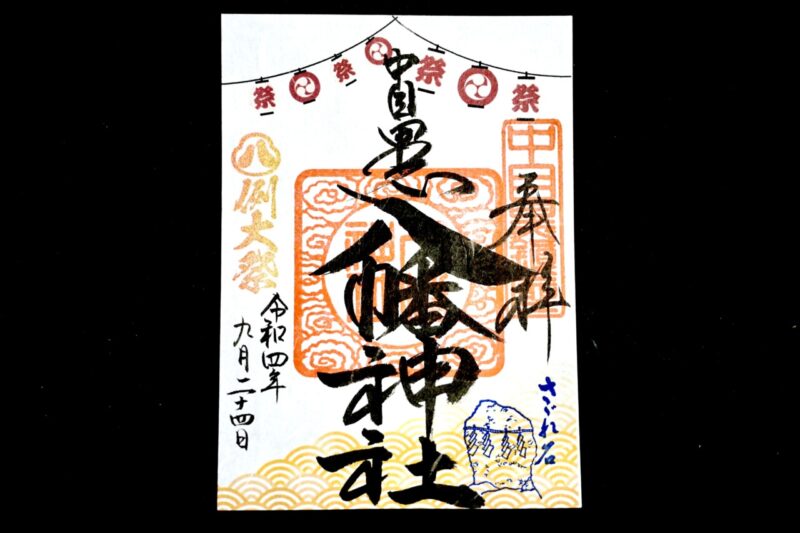

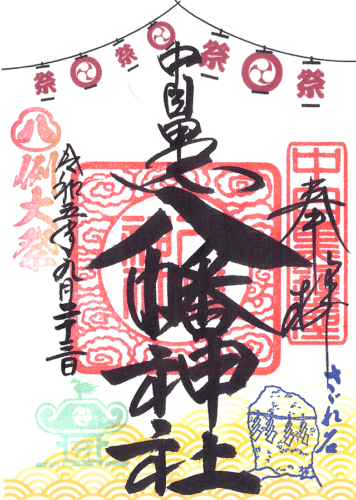

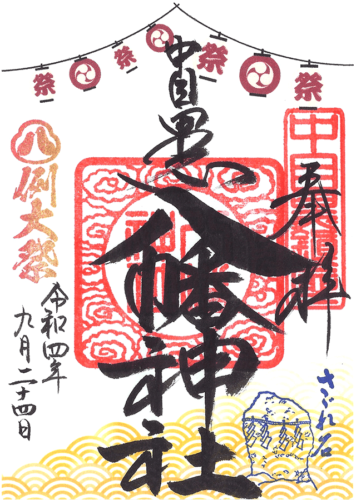

毎年例大祭の期間中は例大祭特別御朱印を授与。

2021年の例大祭特別御朱印は金文字の特別仕様。

2021年の例大祭特別御朱印は金文字の特別仕様。

2022年の例大祭特別御朱印。

コロナ禍で3年ぶりに露店も出た例大祭となった。

コロナ禍で3年ぶりに露店も出た例大祭となった。

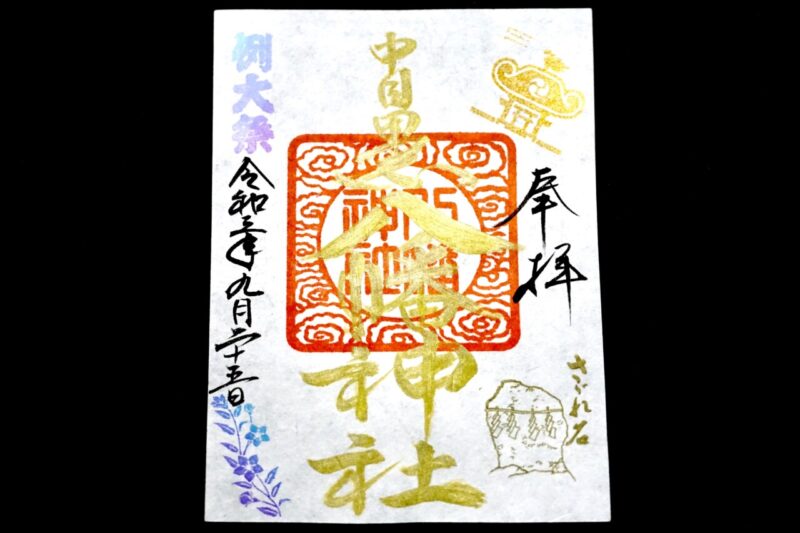

2023年の例大祭御朱印。

4年ぶりに奉納演芸や神輿渡御もあった例大祭。

4年ぶりに奉納演芸や神輿渡御もあった例大祭。

参道には露店もずらり。

参道には露店もずらり。

久しぶりに制限のない例大祭で笑顔に包まれた。

久しぶりに制限のない例大祭で笑顔に包まれた。

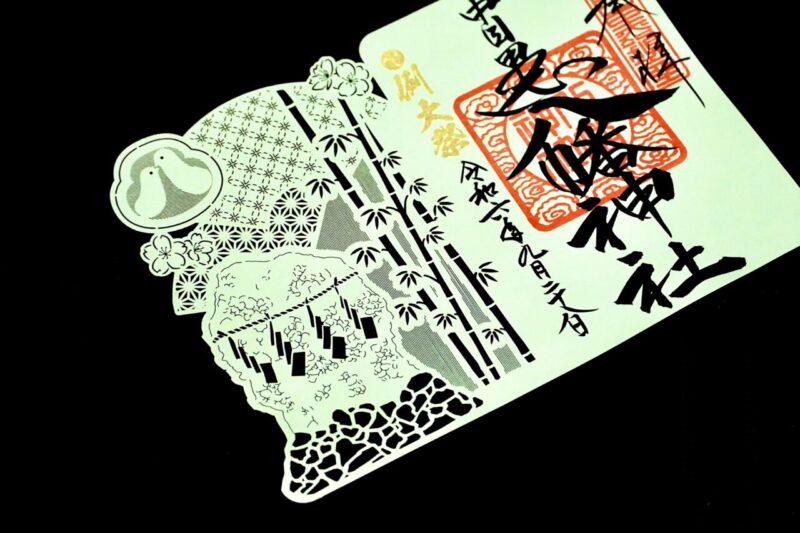

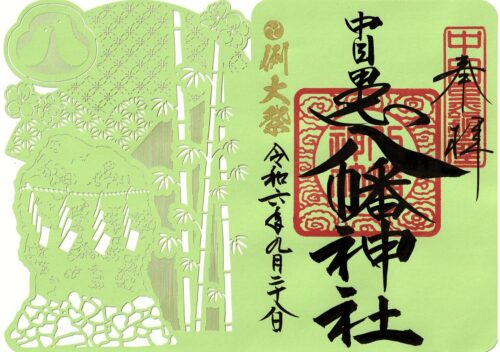

2024年の例大祭特別御朱印は当社初の切り絵御朱印に。

鳩文字の八に境内のさざれ石。

鳩文字の八に境内のさざれ石。

さらにかつて目黒に多数あった竹林をデザイン。

さらにかつて目黒に多数あった竹林をデザイン。

オリジナルのクリアファイル付き。

オリジナルのクリアファイル付き。

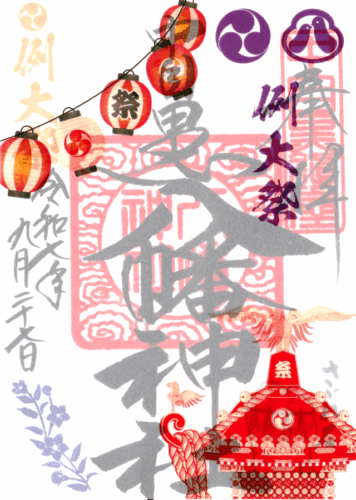

2025年の例大祭特別御朱印は透かし仕様。

御朱印に透かしの半紙を重ねる形。

御朱印に透かしの半紙を重ねる形。

提灯や神輿の透かし紙。

提灯や神輿の透かし紙。

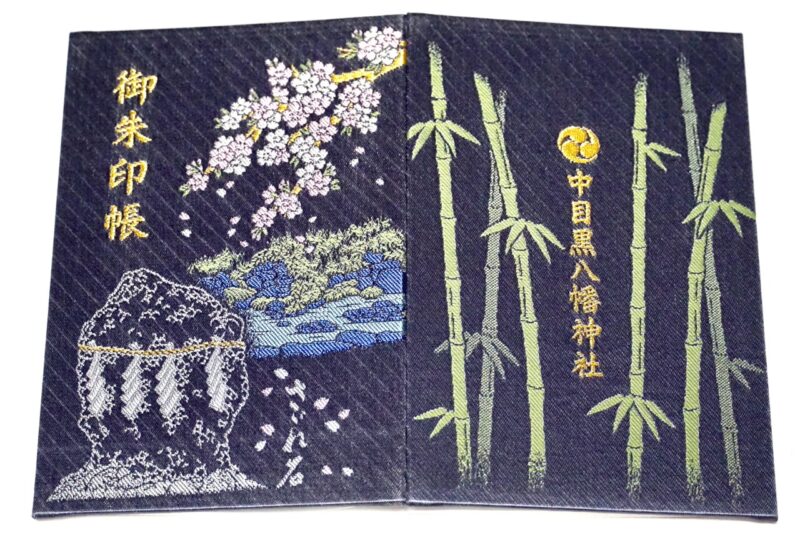

藤紫と鉄紺の美しい御朱印帳・竹紙使用の御朱印帳

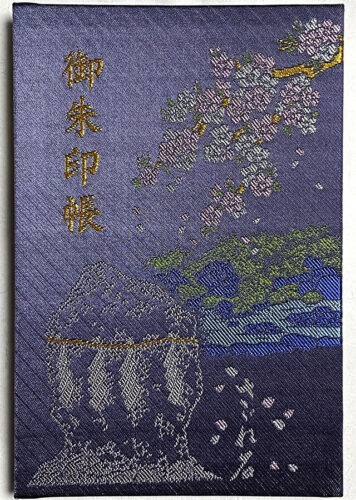

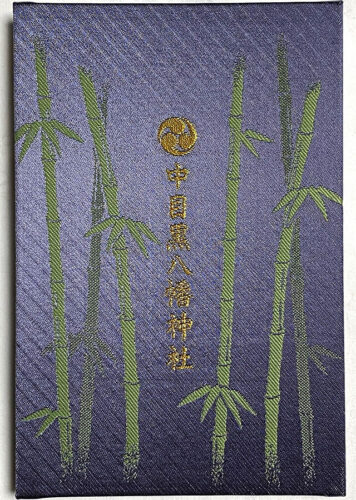

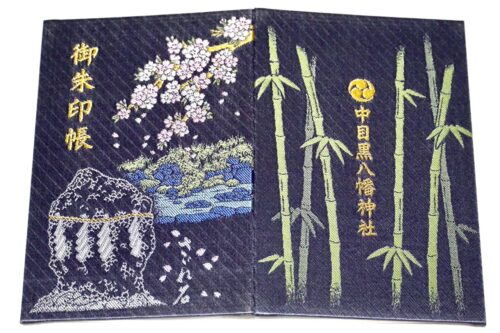

2021年3月15日より新しいデザインの御朱印帳を頒布開始。

表面に境内のさざれ石や桜、裏面にはかつて目黒周辺は筍の産地だった歴史を伝える竹林。

表面に境内のさざれ石や桜、裏面にはかつて目黒周辺は筍の産地だった歴史を伝える竹林。

藤紫と鉄紺の2色展開で画像で見るよりも実物はより美しい。(サイズは大サイズ)

藤紫と鉄紺の2色展開で画像で見るよりも実物はより美しい。(サイズは大サイズ)

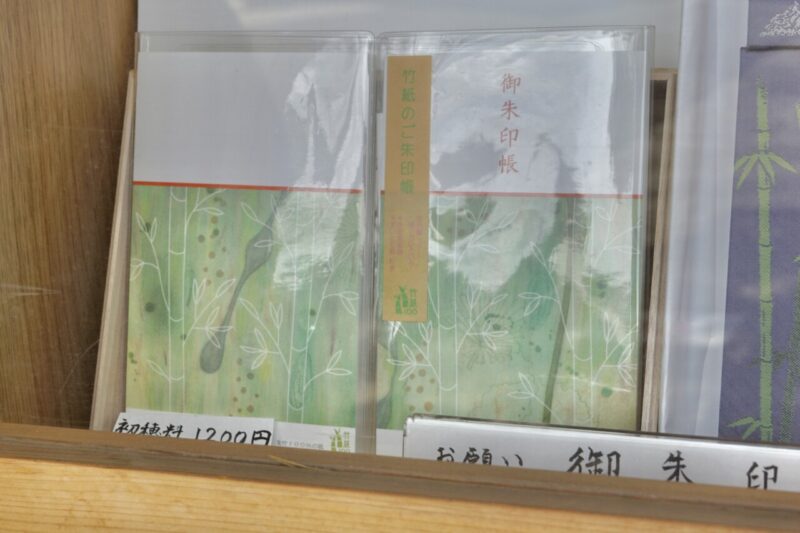

その他、2017年4月より頒布している竹紙を使用した珍しい御朱印帳も。

蛇腹式ではなくノート式。

蛇腹式ではなくノート式。

所感

中目黒の総鎮守である当社。

現在では人気エリアの中目黒であるが、その発展と共に歩んできた神社であり、現在も氏子崇敬者からの崇敬が篤いのが伝わる。

湧水が出る小さな神池があり、緑が多い境内はとても清々しいもの。

中目黒のエリアにおいてこうした境内を維持できているのも、そうした崇敬の証だろう。

例大祭になると著名人からの奉納も見る事ができるのが中目黒という土地柄らしさでもある。

筆者の実家は下目黒「大鳥神社」の氏子地域なのだが、お隣地区である中目黒の友人も多く、境内で遊んだり例大祭に参加した記憶があり思い出の詰まった境内である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常/限定)・1,500円(切り絵御朱印)

社務所にて。

※季節による花の添え印付きの御朱印を頂ける。

※毎月1日は朔日詣り御朱印を頂ける。

※以前は初穂料300円だったが、現在は500円に変更。

- 午年

- 2025年例大祭/透かし

- 2025年桜仕様

- 2023年例大祭

- 朔日詣り

- 2022年例大祭

- 朔日詣り

- 2022年桜仕様

- 2022年正月

- 紅葉仕様

- 2021年例大祭

- 桜仕様

- 朝顔仕様

- 桜仕様

- 通常

- 桜仕様

- 通常

- 2024年例大祭/切り絵

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

社務所にて。

2021年3月15日より頒布を開始したオリジナル御朱印帳。

表面に境内のさざれ石や桜をデザイン。

裏面にはかつて目黒周辺は竹林が多く筍の産地だった歴史を伝える竹林をデザイン。

サイズは大サイズ。

藤紫と鉄紺の2色展開。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

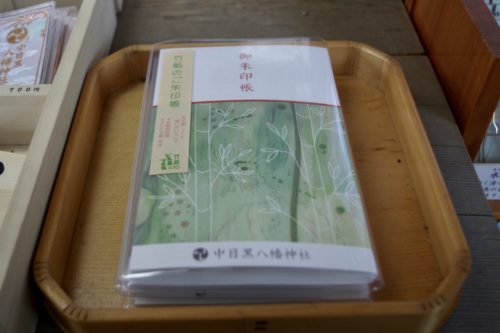

竹紙御朱印帳

初穂料:1,200円

社務所にて。

かつて目黒周辺は竹林が多く筍の産地であった事から竹紙を使用した珍しい御朱印帳。

蛇腹式ではなくノート式となっている。

表紙用短冊・すいとり紙付き。

- 社務所掲示

- 社務所掲示

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2026/01/12(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/27(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/11(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/25(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/16(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/07/27(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/31(御朱印拝受)

参拝日:2019/03/08(御朱印拝受)

参拝日:2017/04/25(御朱印拝受)

参拝日:2015/09/15(御朱印拝受)

ほぼ毎月

コメント