神社情報

寄木神社(よりきじんじゃ)

御祭神:日本武尊・弟橘姫命

相殿神:西宮大神・大己貴命・少名彦尊

社格等:村社

例大祭:1月14日・5月14日

所在地:東京都品川区東品川1-35-8

最寄駅:新馬場駅

公式サイト:─

御由緒

日本武尊東夷御征伐の砌、相模国の海中にて、南風烈しく吹き、御座船覆らんとする時、弟橘姫命、御船を救わんと海神の怒りを鎮めようと御入水さられた後日、船木等当浦に流れ寄り、此處に神靈を観請したと言ふ。兜島伝説、源義家奥州征伐の折、此處に馬を止め、当寄木神社の由来を漁人にお聞きになり、自ら神を祭り軍の勝利を祈願しました。奥州平定の帰路に再び当社に詣でられて兜を奉納した。以後この地は兜島と言われた。

亀の甲社のいわれ。明治の末、品川浦に大海亀が迷い込み漁師大勢で捕へたが、不幸にも独り繋ぎ綱を首に巻き付けて死んだ。この甲を当時の小学生音楽隊を先頭にして上野博物館に寄贈し、此處に祠を建て靈を祭った。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2018/11/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/07/22(御朱印拝受)

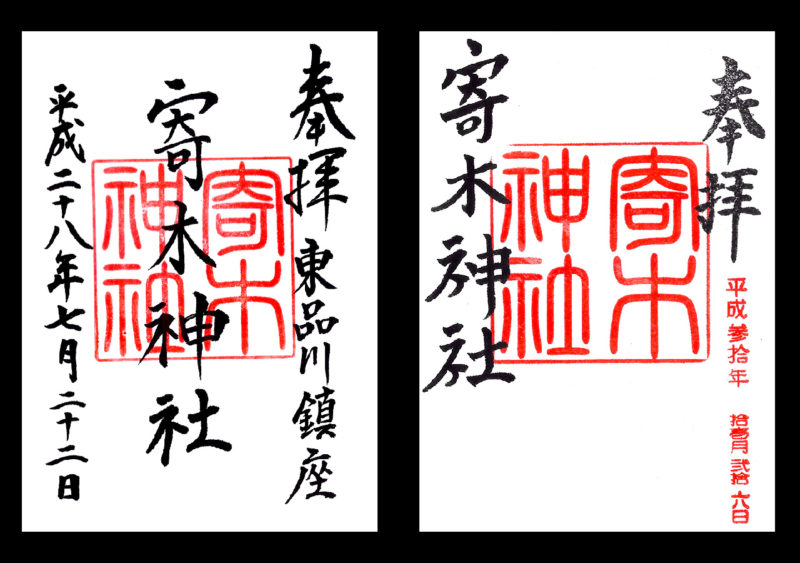

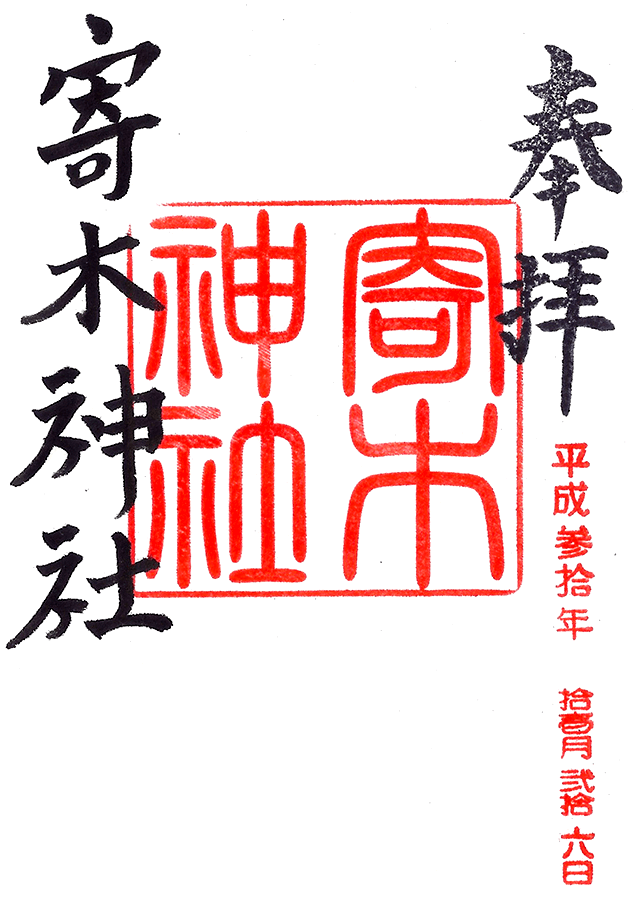

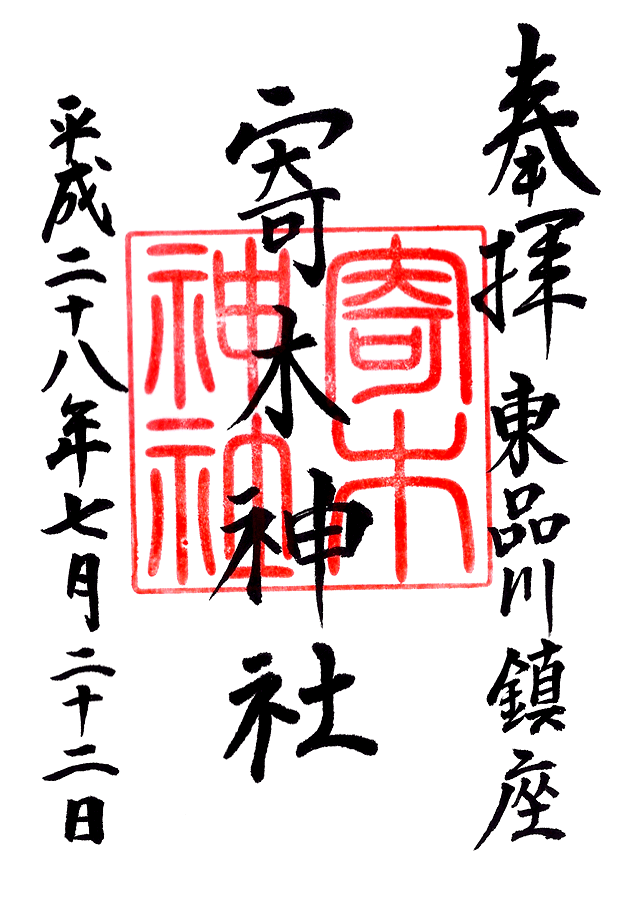

御朱印

初穂料:300円

「荏原神社」社務所にて。

※御朱印は本務社「荏原神社」で拝受できる。

※以前は御朱印帳に頂ける事が多かったが、現在は書き置きが基本との事。

歴史考察

南品川漁師町の鎮守

東京都品川区東品川に鎮座する神社。

旧社格は村社で、南品川の元漁師町鎮守。

日本武尊と弟橘媛の伝承が伝わる神社。

明治初期の社殿が現存していて、社殿内には伊豆長八の漆喰鏝絵が残る。

江戸時代の頃より「荏原神社」の末社となっている。

日本武尊と弟橘媛の身投げ伝説

創建年代は不詳。

社伝によると、日本武尊とその妃・弟橘媛の伝説が、当社の創建に関わると伝えられている。

日本武尊が相模から上総へ渡海の際、弟橘媛が身を投げて日本武尊を救ったと云う伝説。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

日本武尊の妃。

海神の怒りによって海上が荒れ、舟が沈みそうになった時、海神の怒りを解いて日本武尊を救うため、海上に身を投げて海を鎮め、日本武尊を救ったとされる。

これは『古事記』『日本書紀』にも記された日本神話。

『日本書紀』に記された文章を現代語訳したものを以下に引用。

さらに相模においでになって、上総に渡ろうとされた。海を望まれて大言壮語して「こんな小さい海、飛び上ってでも渡ることができよう」と言われた。ところが海の中ほどまで来たとき、突然暴風が起こって御船は漂流して渡ることができなかった。そのとき皇子につき従っておられた妾があり名は弟橘媛という。穂積氏の忍山宿禰の女である。皇子に申されるのに、「いま風が起こり波が荒れて御船は沈みそうです。これはきっと海神のしわざです。賎しい私めが皇子の身代りに海に入りましょう」と。そして、言い終るとすぐ波を押しわけ海におはいりになった。暴風はすぐに止んだ。船は無事岸につけられた。時の人は、その海を名づけて、馳水といった。こうして、日本武尊は上総より転じて陸奥国に入られた。そのとき大きな鏡を船に掲げて、海路をとって葦浦を廻り玉浦を横切って蝦夷の支配地に入られた。(日本書紀 上 全現代語訳)

物語を簡潔にまとめると以下の通り。

日本武尊が東征の折、相模国(神奈川県)から上総国(千葉県)へ向かうため海を船で渡ろうとしたが、海神の怒りによって海が大いに荒れ、船が沈没しそうになってしまう。

この時、同行してきた妻の弟橘姫が自ら海に身を投じたため、海神の怒りは鎮まり、海は穏やかになり無事に対岸の上総国へ渡る事ができた。

当社の社伝では、この際に日本武尊たちが乗っていた船の一部が砕けて、この品川浦に流れ着いたため、その木片を当地の漁民たちが納めて祀ったのが当社の起源と伝えられている。

源義家(八幡太郎)と兜島の伝説

当社の社伝には、源義家(八幡太郎)との伝説も記されている。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

源義家が奥州征伐の際に当地に寄り、当社の由来を漁民より知らされる。

そこで義家は奉幣し、当社に戦勝祈願をしたと云う。

奥州平定後、再び当社に立ち寄り、兜を奉納したと伝わる。

こうした伝承から以後、当地は「兜島」と呼ばれた。

品川宿の発展・北品川宿と南品川宿

慶長六年(1601)、港町として発展していた品川湊の近くに「品川宿」が設置。

東海道五十三次の宿場の一つで、東海道の第一宿となり、江戸の玄関口として賑わった。

品川宿は、北品川宿・南品川宿に分かれていた。(後に北品川の北に歩行新宿が追加)

目黒川を境に、北が北品川宿、南が南品川宿。

こうした品川宿の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

歌川広重の代表作『東海道五十三次』で描いた「品川 日之出」。

御殿山の麓を通過する大名行列の最後尾を描いている。

同じく広重による『江戸名所之内』から「品川の駅海上」。

賑わう東海道の他に、海上にも多くの船が行き来している。

陸海両路の江戸の玄関口として賑わったのが品川宿である。

御菜八ヶ浦の1つ・南品川猟師町の成立とその鎮守

明暦年間(1655年-1657年)、南品川の海岸沿いに猟師町が成立。

町名からも分かるように、漁業を生業とした正に漁師町。

幕府に対して魚介類を納める御菜八ヶ浦の1つとされていた。

御菜浦(おさいうら)とは、領主のために海産物を献上していた漁村のこと。

徳川将軍家のために江戸城に海産物を献上していた8つの御菜浦を御菜八ヶ浦と呼んだ。

芝金杉浦(現・芝)・本芝浦(現・芝浦)・品川浦(現・品川)・大井御林浦(現・大井と東大井)・羽田浦(現・羽田)・生麦浦(現・生麦)・子安新宿浦(現・子安)・神奈川浦(現・神奈川)の8つの御菜浦で、当地は品川浦の猟師町であった。

当社はそうした猟師町の鎮守とされ「寄木明神」として崇敬を集めた。

漁業を生業とした町において、上述した日本神話の伝説にある神々をお祀りする事で、海上安全を願う信仰があったのだと思われる。

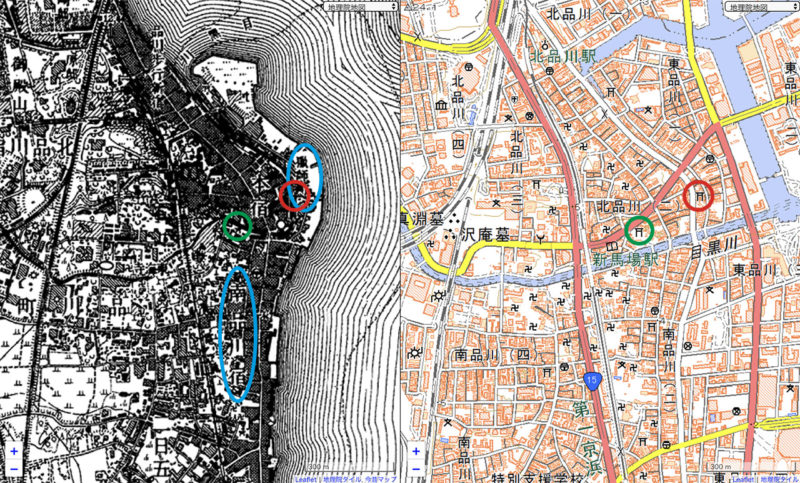

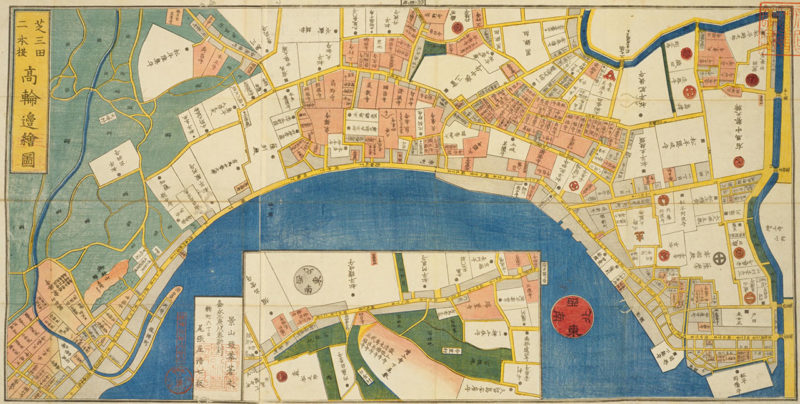

江戸切絵図から見る猟師町

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の品川から芝・高輪の切絵図。

右が北の切絵図となっており、猟師町は左下に描かれている。

赤円で囲ったのが猟師町で「獵師町」の文字が見える。

当社は描かれていないが、位置的に青円のあたりに鎮座していたと思われる。

江戸湾に面した品川浦の漁業を生業とした町の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(南品川猟師町)

寄木明神社

境内年貢地八坪町の中程西側にあり、與兵衛と云者の持の内なり。本社九尺二間拝殿方九尺。所祭神日本武尊にして橘姫入水の時船の残木の浪に漂流れ寄しを、浪人等取上て祀れりと云傳ふ。橘姫の乗船と云は無稽の説なれど、異木の流れ寄しは其理なしとせず。北大森村にも同社あり。神に祀し比は漁人等未南宿三町目にありし時の事にて、則與兵衛が居地に鎮座せしを町屋と共にここに移せし時、舊に因て同人持地の内に立り、今も三町目問屋留平次が宅地に、社跡なりとて小社を建、例祭正月十四日神楽及湯華を執行せり。南品川貴布彌社神主鈴木が持。

南品川猟師町の「寄木明神社」と記されているのが当社。

「與兵衛と云者の持の内なり」とあるように、村民が管理する敷地内に鎮座。

更に、かつては現在の南品川宿三丁目附近に鎮座しており、当地の住民の居住地に鎮座していた邸内社であった事を記してあり、その住民が住まいを現在地へ移り住んだ際に併せて当社も遷座したとある。

こうした記述からも、当地の漁民たちによって信仰された神社であった事が分かる。

漁業を生業としていた村において、大切な鎮守であったのだろう。

「北大森村にも同社あり」と云う点にも注目。

これは「寄来明神社」と称された現在の「大森神社」。

御祭神や御由緒は当社と違い木の神を祀る神社となっているが、「同社」とある事から、古くは何らかの関連があったのかもしれない。

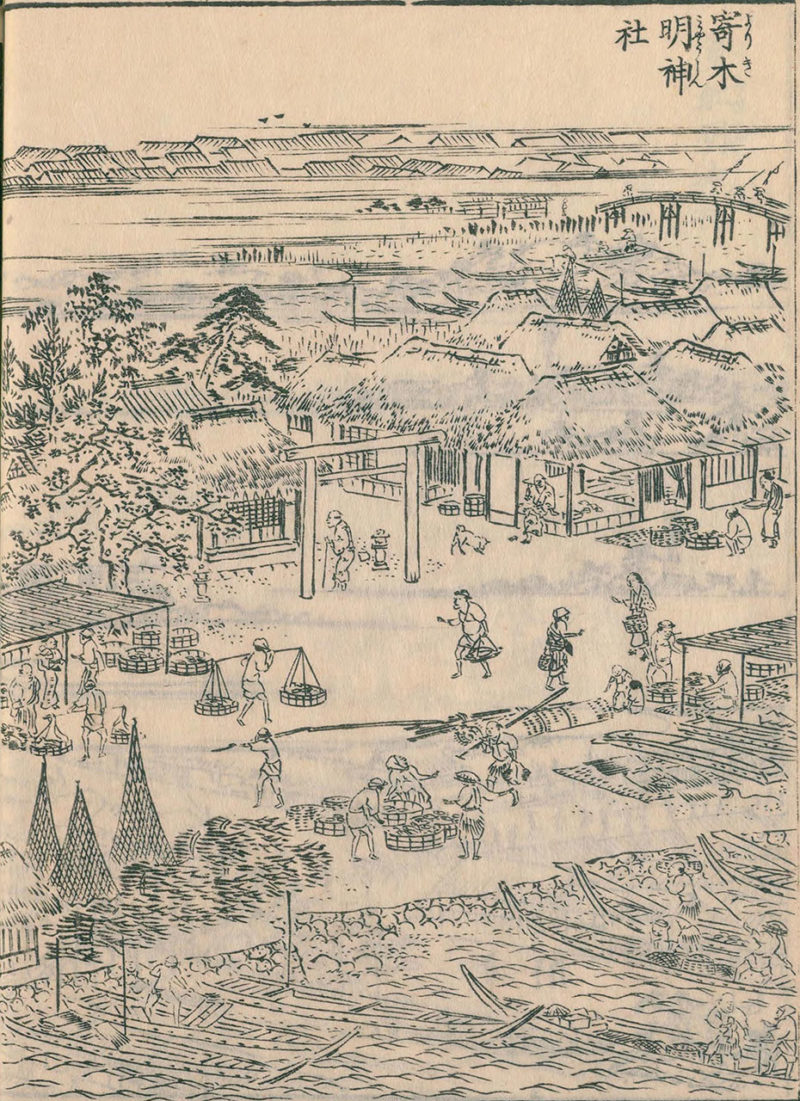

江戸名所図会で見る当社と猟師町

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「寄木明神社」として描かれている当社。

規模としては大変小さな神社であり、こうした規模は今も変わらない。

茅葺屋根の社殿でお参りする人が見え、地域からの崇敬も篤かったようだ。

現在よりも海が近い当地を描写した貴重な絵となっている。

奥に見えるのが目黒川。

目黒川と江戸湾に挟まれた、まさに漁村であった。

明治以降から現在までの歩み

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治六年(1873)、社殿が再建。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社の近くには「獵師町」も見る事ができる。

緑円で囲った箇所が現在当社の本務社である「荏原神社」。

戦後になり境内整備が進み現在に至る。

江戸時代の頃より「荏原神社」の末社という扱いであったが、それが現在も変わらず続いている。

現在は氏子の方が管理する形で、神職は「荏原神社」が兼務といった形。

今も昔も当地の住人により管理されており脈々と続いているのであろう。

境内案内

猟師町と呼ばれた路地裏に鎮座・青海波の扁額

東品川の細い路地裏に鎮座する当社。

聖蹟公園の交差点から南下する通りは裏参道に出るため、表参道は東向きにあり路地裏に面している。

聖蹟公園の交差点から南下する通りは裏参道に出るため、表参道は東向きにあり路地裏に面している。

どことなく漁師町として古い町並みを感じさせてくれる一画に鎮座。

どことなく漁師町として古い町並みを感じさせてくれる一画に鎮座。

鳥居の扁額には「寄木神社」とあり、青海波の模様があしらわれているのが粋。

鳥居の扁額には「寄木神社」とあり、青海波の模様があしらわれているのが粋。

『青海波』と云う雅楽の演目や、その衣装に使われる文様。

半円形を三重に重ね、波のように反復させたもの。

無限に広がる波の文様は縁起がよいとされる。

海と共に歩んだ漁師町であった当社らしい粋なデザイン。

鳥居の手前に手水舎。

水が張られて管理されている。

水が張られて管理されている。

水盤の年代は不詳ながらかなり古いもの(江戸時代)と思われる。

水盤の年代は不詳ながらかなり古いもの(江戸時代)と思われる。

明治に再建された社殿・珍しい石蔵のような本殿

鳥居を潜り石段を上ると社殿。

幕末に火災によって焼失した旧社殿を明治初期に再建。

幕末に火災によって焼失した旧社殿を明治初期に再建。

明治六年(1873)に竣工した社殿が現存。

明治六年(1873)に竣工した社殿が現存。

起り破風(むくりはふ)と呼ばれる珍しい形の拝殿屋根。

起り破風(むくりはふ)と呼ばれる珍しい形の拝殿屋根。

美しい造形美。

美しい造形美。

上面が凸曲線をなしている破風。

反対に上面が凹形の曲線をなす破風を「反り破風」と云う。

起り破風の社殿は比較的珍しい。

拝殿には見事な彫刻も。

細かく彫られた龍の彫刻。

細かく彫られた龍の彫刻。

木鼻の獅子も躍動感のある美しい造り。

木鼻の獅子も躍動感のある美しい造り。

更に特徴的なのは本殿。

本殿そのものは土蔵であるが、外壁には大谷石を使用しており石蔵のような見た目で、大変珍しい本殿となっている。

本殿そのものは土蔵であるが、外壁には大谷石を使用しており石蔵のような見た目で、大変珍しい本殿となっている。

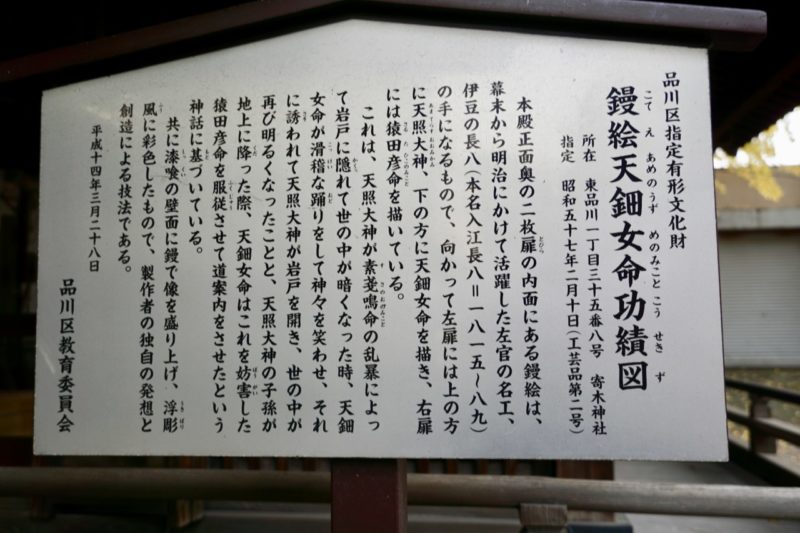

社殿内には伊豆の長八(入江長八)の漆喰鏝絵

当社の社殿内には大変見事な漆喰細工(漆喰鏝絵)がある。

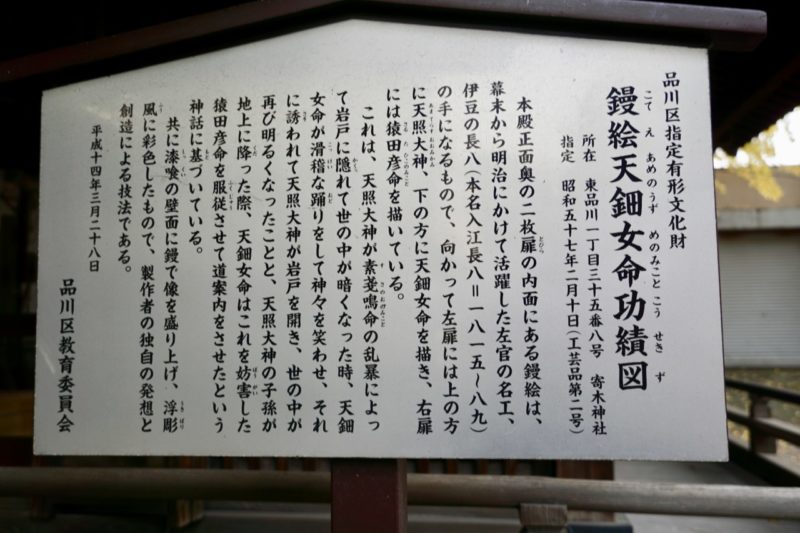

「伊豆の長八」と呼ばれた名工・入江長八の作品で、品川区指定文化財となっている。

「伊豆の長八」と呼ばれた名工・入江長八の作品で、品川区指定文化財となっている。

幕末から明治時代にかけて活躍した名工・左官職人。

漆喰細工を得意とし、とりわけ独特の漆喰鏝絵(しっくいこてえ)を生み出した。

漆喰鏝絵とは壁面に漆喰を鏝を用いてレリーフ状に作り、絵の具で彩色したもの。

伊豆半島南部の松崎の出で、松崎周辺には今も長八の作品は多く残っているものの、生活拠点であった江戸(東京)には、江戸の大火や、震災、戦災の被害を受け、現在その作品が殆ど残っていない。

現存する作品は約45点と云われ、当社本殿内の作品はそのうちの貴重な1点である。

本殿内にある2枚の扉にある漆喰鏝絵は、日本神話「天孫降臨」を題材にした作品。

右の扉には猿田彦命がかなり肉厚に立体化。

右の扉には猿田彦命がかなり肉厚に立体化。

左の扉には上部に瓊々杵命、下部に天鈿女命を配していて、漆喰鏝絵の優しい色合いが実に素晴らしい。

左の扉には上部に瓊々杵命、下部に天鈿女命を配していて、漆喰鏝絵の優しい色合いが実に素晴らしい。

日本神話において、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の命を受けて、孫である邇邇藝命(ににぎのみこと)が、高天原(たかあまはら)から日向国・高千穂峰へ天降ったこと。

邇邇藝命は天照大御神から授かった三種の神器をたずさえ、天鈿女命(あめのうずめのみこと)などの神々を連れて、高天原から地上へと向かい、猿田彦命(さるたひこのみこと)が案内をし、高千穂に降り立った。

天孫降臨では、天鈿女命と猿田彦命の問答があり、この作品ではその一幕を表現。

天鈿女命が猿田彦命に乳房を見せてあざ笑うという一幕である。

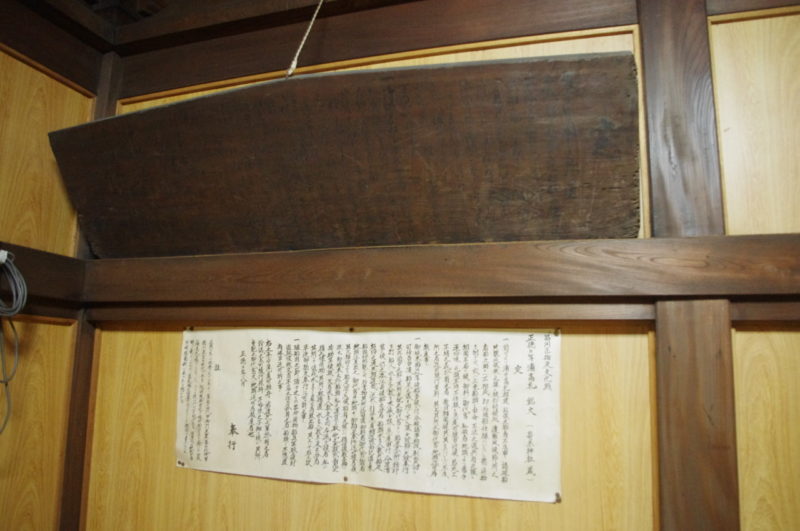

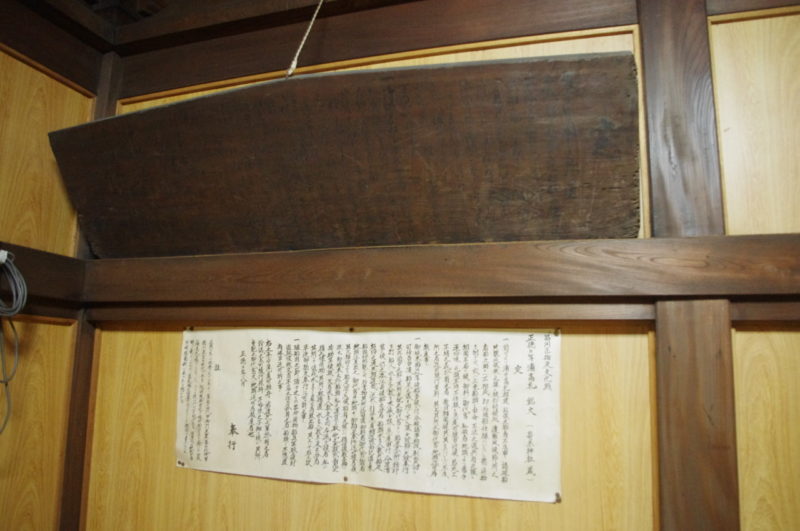

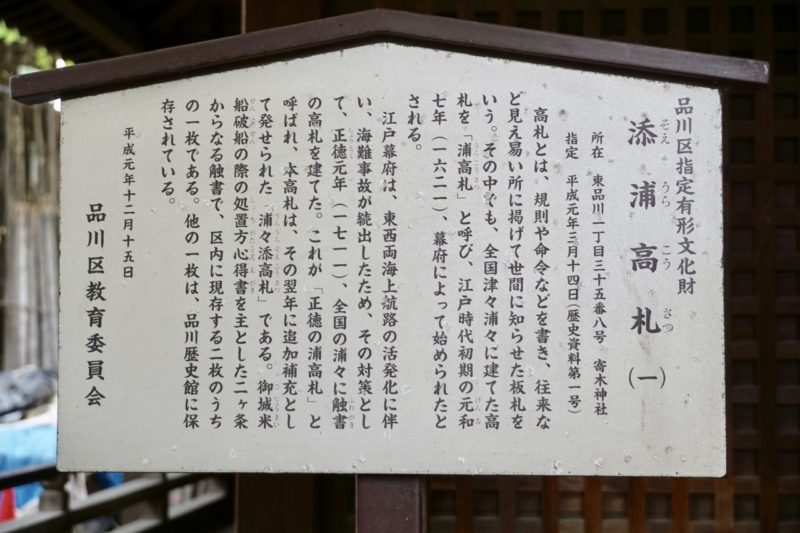

社殿内には他に添浦高札も残る。

正徳元年(1711)に町奉行から出された本高札の追加補充として、正徳二年(1712)に発せられた「浦々添高札」。

正徳元年(1711)に町奉行から出された本高札の追加補充として、正徳二年(1712)に発せられた「浦々添高札」。

境内社は稲荷社と亀の甲社の2社

境内社は2社。

手水舎の奥に、亀の甲社と云う珍しい名前の境内社。

明治時代の海亀を祀る。

明治時代の海亀を祀る。

明治の頃、品川浦に大きな海亀が迷い込み、漁師大勢で捕らえて村民に披露した。

しかし、不幸にも亀は繋ぎ鎖を首に巻き付けて死んでしまったと云う。

この海亀の甲羅を上野博物館に寄贈し、当社に祀ったものと伝わる。

石段の右手に石碑。

江戸漁業根源之碑と云い、猟師町の歴史を刻んだもの。

江戸漁業根源之碑と云い、猟師町の歴史を刻んだもの。

その手前には力石や小さな狛犬も置かれている。

その手前には力石や小さな狛犬も置かれている。

江戸時代後期のかっぱ狛犬など三対の狛犬

境内には三対の狛犬。

一番手前にあるのが青銅の狛犬。

新しいものであるが、阿には角があり角があった古い狛犬を偲ぶ。

新しいものであるが、阿には角があり角があった古い狛犬を偲ぶ。

昭和六十三年(1988)に奉納。

昭和六十三年(1988)に奉納。

その奥に小さな狛犬。

文政十一年(1828)に奉納された狛犬。

文政十一年(1828)に奉納された狛犬。

通称「かっぱ狛犬」として知られる狛犬。

通称「かっぱ狛犬」として知られる狛犬。

頭の上が皿になっている狛犬なので、通称「かっぱ狛犬」。

頭の上が皿になっている狛犬なので、通称「かっぱ狛犬」。

頭の上が凹んでいる狛犬の俗称。

当社のかっぱ狛犬は、江戸時代の頃は上述した『江戸名所図会』にあるように、当社の前に海が広がっていたため、この狛犬の皿の部分にロウソクを立てて火を灯し、灯台の代わりにしたと伝えられている。

大変小さな狛犬であるため、その灯台としての実用性は定かではないものの、皿の上に何らかの用途があったのであろう。

都内の江戸後期の狛犬にはこうして頭が凹む狛犬を幾つか見る事ができる。

その奥にも一対の狛犬。

大正二年(1913)に奉納された狛犬。

大正二年(1913)に奉納された狛犬。

どちらも子持ちの狛犬で、狛犬に牡丹があしらわれているのが粋。

どちらも子持ちの狛犬で、狛犬に牡丹があしらわれているのが粋。

拝殿前のには年季を感じさせる天水桶。

こちらは元治元年(1864)に奉納。

こちらは元治元年(1864)に奉納。

狛犬や天水桶、さらには社殿など、幕末から明治にかけての時代を伝えるものが多く現存している。

狛犬や天水桶、さらには社殿など、幕末から明治にかけての時代を伝えるものが多く現存している。

御朱印は本務社の荏原神社にて

当社境内には社務所が設置。

但し、こちらでは御朱印の授与を行っていない。

但し、こちらでは御朱印の授与を行っていない。

御朱印は本務社である「荏原神社」の社務所にて。

以前は御朱印帳に直接頂けたが、現在は基本的に書き置きのみとのこと。

以前は御朱印帳に直接頂けたが、現在は基本的に書き置きのみとのこと。

墨書きと朱印のスタンダードな御朱印。

左が2016年に頂いたもので、右が2018年に頂いたもの。

左が2016年に頂いたもので、右が2018年に頂いたもの。

所感

南品川猟師町の鎮守であった当社。

創建にまつわる日本武尊と弟橘媛の伝説については、あくまで伝承と見るのがよいだろうが、かつて海が目の前にあり漁師町として発展した当地の海上安全を願うために、創建されたのは間違いなく、当社が漁業で生業を立てた集落を守っていたのだろう。

現在も貴重な社殿や漆喰細工が残っているのが素晴らしい。

狛犬など古いものも多く、南品川猟師町の歴史を伝える。

小さな神社ではあるが、当地の歴史と信仰を感じる事ができる神社であり、今も昔もこの地の氏子によって管理される崇敬の篤い良い神社である。

神社画像

[ 鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 拝殿・本殿 ]

[ 鏝絵天鈿女命功績図(社殿内) ]

[ 添浦高札(社殿内)]

[ 狛犬 ]

[ 天水桶 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 亀の甲社 ]

[ 石碑 ]

[ 力石 ]

[ 社務所 ]

[ 倉庫 ]

[ 裏参道 ]

[ 木材 ]

[ 案内板 ]

コメント