神社情報

西叶神社(にしかのうじんじゃ)

御祭神:誉田別尊(応神天皇)・比売大神・息長帯比売命(神功皇后)

社格等:郷社

例大祭:9月15日(当日祭)/9月第2土・日曜(宵宮祭・例祭)

所在地:神奈川県横須賀市西浦賀1-1-13

最寄駅:浦賀駅

公式サイト:http://kanoujinja.p1.bindsite.jp/

御由緒

西叶神社

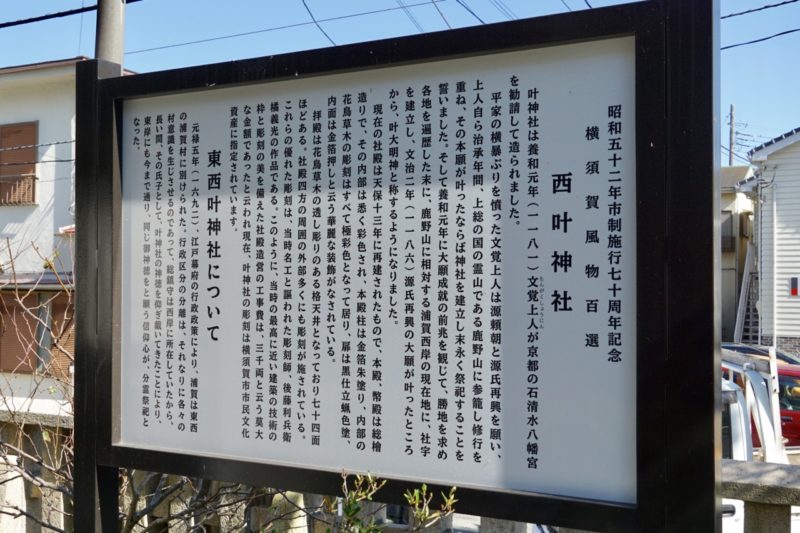

叶神社は養和元年(1181)文覚上人が京都の石清水八幡宮を勧請して造られました。

平家の横暴ぶりを憤った文覚上人は源頼朝と源氏再興を願い、上人自ら治承年間、上総の国の霊山である鹿野山に参籠し修行を重ね、その本願が叶ったならば神社を建立し末永く祭祀することを誓いました。そして養和元年に大願成就の前兆を観じて、勝地を求め各地を遍歴した末に、鹿野山に相対する浦賀西岸の現在地に、社宇を建立し、文治二年(1186)源氏再興の大願が叶ったところから、叶大明神と称するようになりました。

現在の社殿は天保十三年に再建されたもので、本殿、幣殿は総檜造りで、その内部は悉く彩色され、本殿柱は金箔朱塗り、内部の科長草木の彫刻はすべて極彩色となって居り、扉は黒仕立蝋色塗、内面は金箔押しと云う華麗な装飾がなされている。

拝殿は花鳥草木の透し彫りのある格天井となっており七十四面ほどある、社殿四方の周囲の外部多くにも彫刻が施されている。これらの優れた彫刻は、当時名工と謳われた彫刻師、後藤利兵衛橘義光の作品である。このように、当時の最高に近い建築の技術の枠と彫刻の美を備えた社殿造営の工事費は、三千両と云う莫大な金額であったと云われ現在、叶神社の彫刻は横須賀市市民文化資産に指定されています。

東西叶神社について

元禄五年(1692)、江戸幕府の行政政策により、浦賀は東西の浦賀村に別けられた。行政区分の分離は、それなりに各々の村意識を生じさせるのであって、総鎮守は西岸に所在していたから、長い間、その氏子として、叶神社の神徳を仰ぎ戴いてきたことにより、東岸にも今まで通り、同じ御神徳をと願う信仰心が、分霊祭祀となった。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2018/10/25

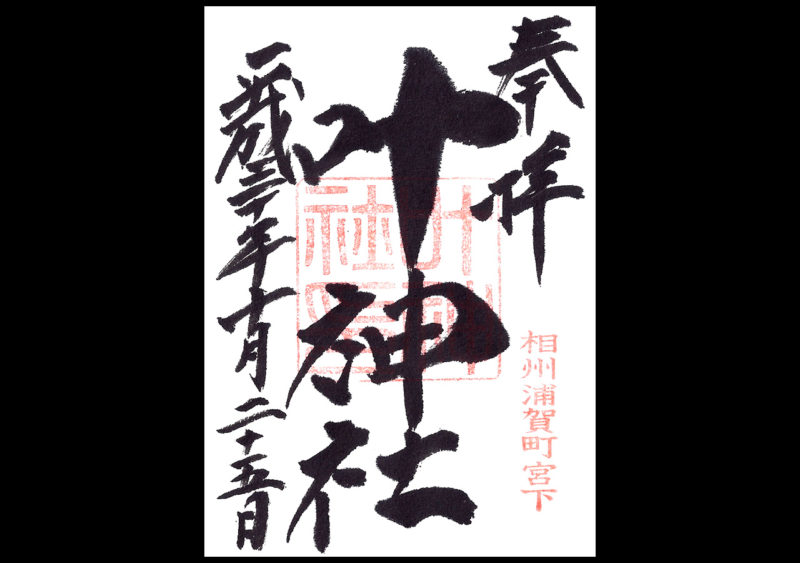

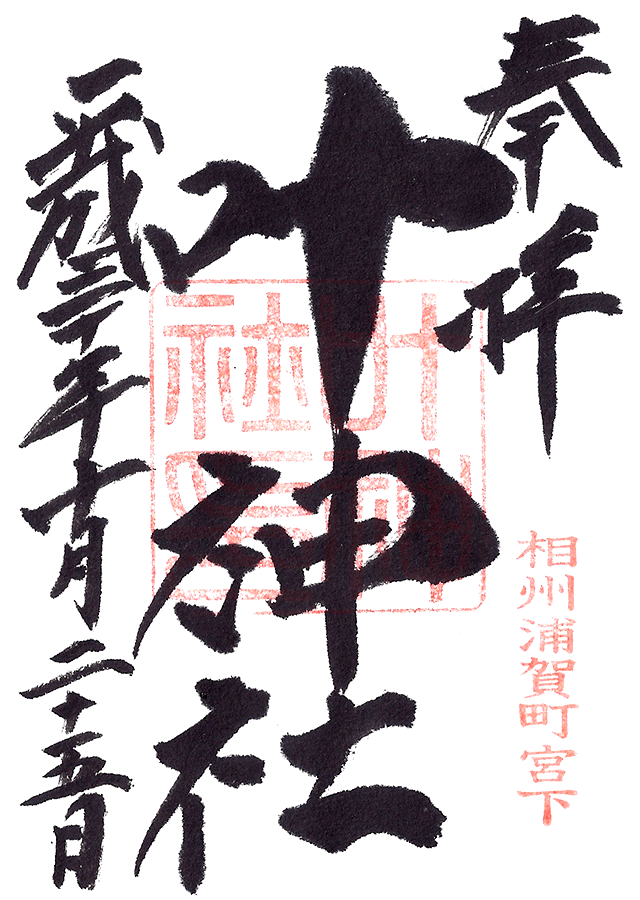

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

白・ピンク・黒の3色。

それぞれデザインが違いピンクは小桜の御朱印帳。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

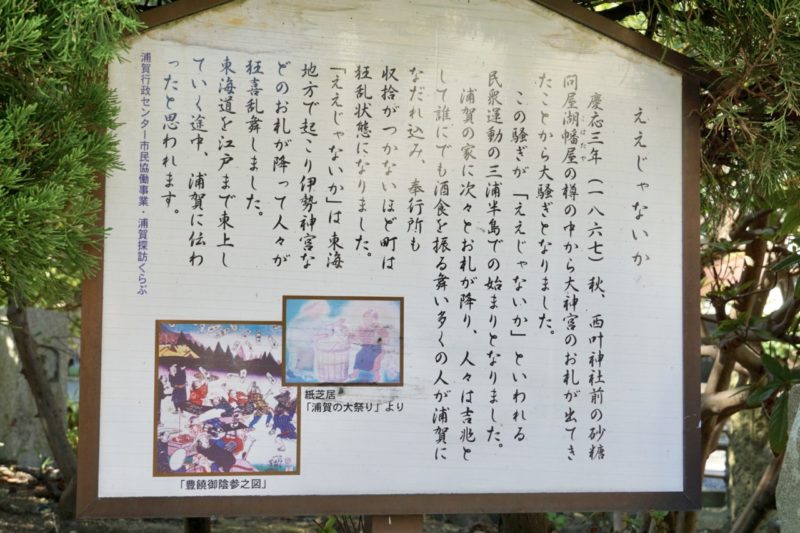

歴史考察

西浦賀鎮守・願いが叶う「叶神社」

神奈川県横須賀西浦賀に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、浦賀の総鎮守かつ西浦賀の鎮守。

浦賀港の西側に鎮座しており、浦賀港の東側には「東叶神社」が鎮座。

対となる存在で、元々は当社より勧請された歴史を持つ。

正式名称は「叶神社」であるが、区別のため「西叶神社」「西岸叶神社」と称される事が多い。

御祭神は八幡神である誉田別尊で、比売大神・息長帯比売命と合わせて八幡大神と尊称。

江戸時代の社殿が現存しており社殿彫刻などが実に見事な事で知られる。

※筆者が参拝時の2018年10月末時点では社殿修復中。(12月22日に本殿遷座祭が斎行)

文覚が源氏再興を願い八幡大神を勧請

社殿によると、養和元年(1181)に創建。

源頼朝と知遇を得た僧・文覚が、源氏再興のため、源氏の氏神 ・八幡大神を「石清水八幡宮」(現・京都府八幡市)から当地に勧請したと伝わる。

文覚自ら、上総国(現・千葉県)の霊山・鹿野山に参籠し修行を重ね、大願成就の前兆を観じて、各地を遍歴した末に、鹿野山に相対する浦賀西岸の当地に社殿を建立したと云う。

平安時代末期から鎌倉時代にかけての僧・武士。

北面武士であったが19歳で出家。

「神護寺」の再興を後白河天皇に強訴したため、伊豆国に配流。

同じく伊豆国で配流の身であった源頼朝と知遇を得る。

後に頼朝が征夷大将軍になると、鎌倉幕府の要人として、「神護寺」中興の祖として大きな権力を有したが、頼朝の死後は政争に巻き込まれ逝去。

八幡信仰の神社として創建した歴史を持つ。

古くは当社の「嵐山」と呼ばれた裏山に社殿を創建したとされる。

源氏再興のため創建された当社は、源氏の氏神である八幡大神を祀る。

誉田別尊(ほんだわけのみこと):八幡神の主祭神であり第15代・応神天皇。

比売大神(ひめおおがみ):宗像三女神。

息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと):応神天皇の母・神功皇后。

これらの神を総称して「八幡大神」と尊称する。

源頼朝によって「叶大明神」に改称

文治二年(1186)、源氏再興の祈願が叶ったとして、頼朝によって「叶大明神」に改称

以後、「叶明神社」として崇敬を集めた。

文治元年(1185)3月24日の壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡。

翌年、頼朝より「叶大明神」の尊称を賜る事になる。

こうした伝承から「叶神社」は「願いを叶える神社」として今も崇敬を集めている。

江戸時代初期には東叶神社へ勧請・西浦賀の鎮守

正保元年(1644)、東浦賀の地に当社を勧請。

これが東浦賀の「叶神社(東叶神社)」。

これが東浦賀の「叶神社(東叶神社)」。

浦賀港の西側に古くから鎮座する当社を「本宮」、東側に勧請された「叶神社(東叶神社)」を「若宮」と称したと云う。

元禄五年(1692)、浦賀が東西に分村。

当社は東浦賀の鎮守として崇敬を集めた。

新編相模国風土記稿に記された当社

天保十二年(1841)に成立した『新編相模国風土記稿』には当社についてこう書かれている。

(西浦賀)

叶明神社

總鎮守なり。祭神は應神天皇なり。寛政五年九月時の奉行仙石治左衛門政寅社傳を記して拝殿に掲ぐ。其記に據に養和元年文覺源家繁栄の祈禱として石清水八幡を爰に勧請す。平家西海に亡び所願成就せしかば文治二年今の神號に改しと云。本地佛阿彌陀。例祭九月十五日(東浦賀の同社と隔年に祀る)。

末社。金毘羅秋葉稲荷合祠。粟島疱瘡神船玉合社。淺間天神稲荷。太神宮春日愛宕合祠。辨天。稲荷。

別當感應院

虚空山西榮寺と號す。古義眞言宗(逗子村延命寺末)本尊不動又虚空蔵を安ず(長六寸)是古の本尊なり。縁起に據に養和元年文覺八幡を勧請の後當院を廻、此像を手刻して本尊とす。故に文覺を開山とす。寺邊を距ること數歩にして文覺畑或は虚空蔵屋鋪と唱る地あり。是當時の寺地なりと云。

西浦賀の「叶明神社」として記されているのが当社。

「総鎮守なり」と記してあり、西浦賀の総鎮守として崇敬を集めた事が窺える。

文覚によって源氏繁栄の祈祷で「石清水八幡宮」を勧請した旨、平家が滅亡して成就したため現在の社号に改められた旨も記されている。

当時の例祭は東西「叶神社」が隔年で交互に行っていた。

別当寺は「感応院」(現・廃寺)が担った。

山号「虚空山」院号「感応院」寺号「西栄寺」と号し、古義真言宗延命寺の末寺。

当社を創建した文覚が開山・明治の神仏分離まで当社の別当寺を担った。

神仏分離後は感応院の住職が神職となり、当社の宮司となっている。

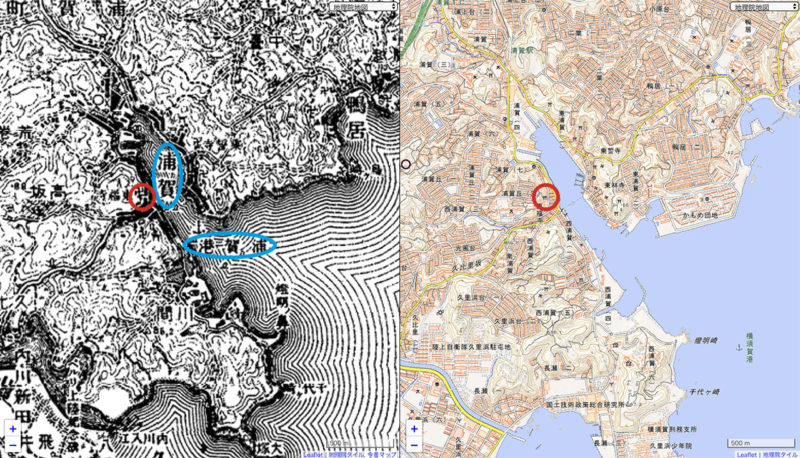

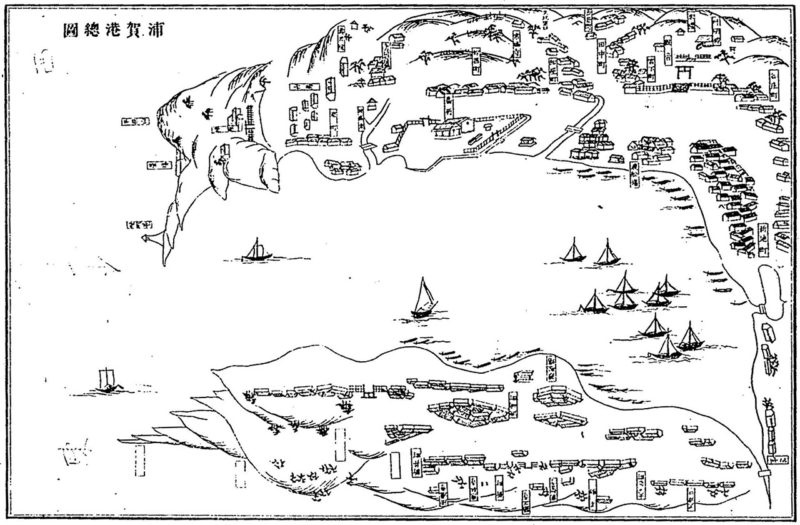

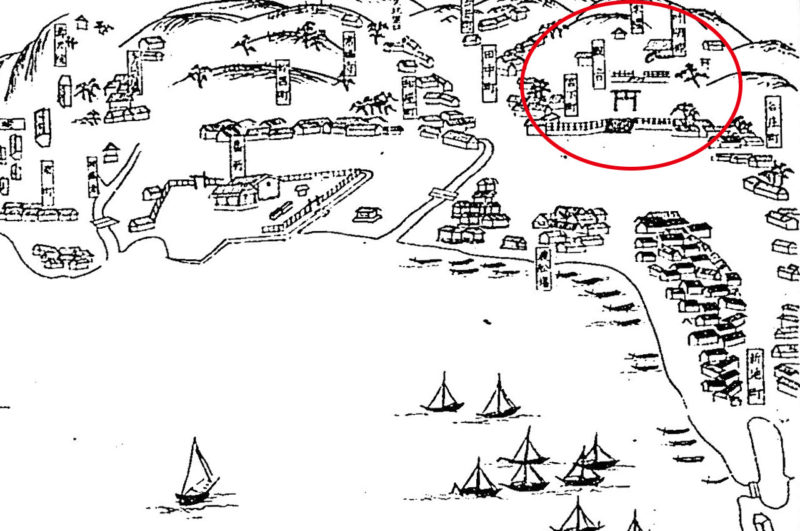

浦賀港周辺を描いていて当社の姿も見る事ができる。

当社周辺を拡大したのが上図。

赤円で囲ったのが当社で鳥居や「叶明神」の文字も見る事ができる。

宮下町の文字も見る事ができ、古くは西浦賀の宮下町と呼ばれた。

黒船来航より古い江戸時代後期に社殿が造営

天保八年(1837)、火災によって社殿が焼失。

天保十三年(1842)、社殿が再建。

この時の社殿が現存していて、社殿彫刻は名工・後藤利兵衛義光によるもの。

この時の社殿が現存していて、社殿彫刻は名工・後藤利兵衛義光によるもの。

嘉永六年(1853)、浦賀沖にペリー率いる黒船来航。

このように浦賀さらには江戸を震撼させた黒船来航よりも古い社殿が現存している事になる。

明治以降の当社の歩み・明治天皇の滞在・郷社へ昇格

明治維新となり神仏分離。

「叶大明神」「叶明神社」と称された当社は、「叶神社」に改称。

明治六年(1873)、村社に列した。

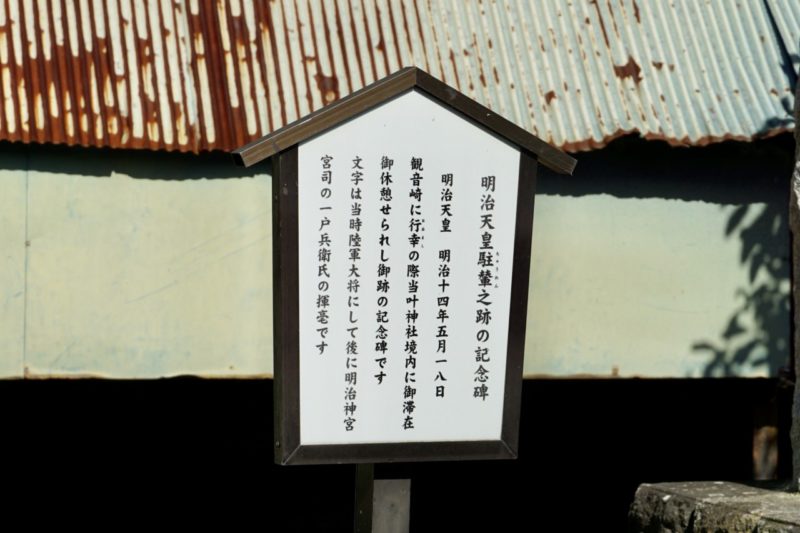

明治十四年(1881)、明治天皇が観音崎に行幸。

その際、当社境内に立ち寄り滞在・休憩したと云う。

その事を記念した「明治天皇駐輦之跡の記念碑」が境内に残る。

その事を記念した「明治天皇駐輦之跡の記念碑」が境内に残る。

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

浦賀や浦賀港も見る事ができ、地形も当時と殆ど変わっていない。

明治四十年(1907)、神饌幣帛料共進神社に指定。

昭和十二年(1937)、郷社に昇格。

現在も社号碑には「郷社」の文字が残る。

現在も社号碑には「郷社」の文字が残る。

戦後になり境内整備が進む。

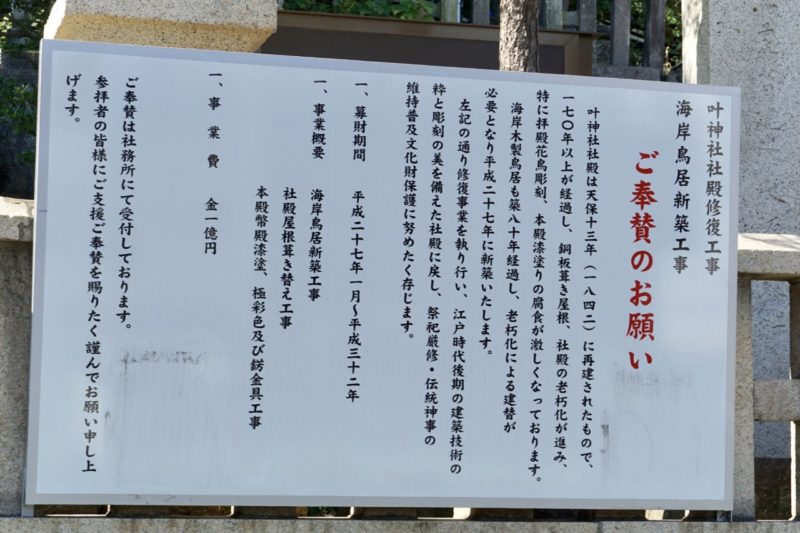

平成二十七年(2015)、海岸の一之鳥居が老朽化によって新築。

平成三十年(2018)、社殿の修復工事が行われる。(12月22日に本殿遷座祭が斎行)

平成三十年(2018)、社殿の修復工事が行われる。(12月22日に本殿遷座祭が斎行)

境内案内

浦賀港の西側に鎮座・江戸時代から続く浦賀の渡船

最寄り駅の浦賀駅からは徒歩10分ちょいの距離。

浦賀港の西側(西浦賀)に面して鎮座。

浦賀港の西側(西浦賀)に面して鎮座。

社頭には海が広がり、浦賀港の西側(西浦賀)を望む。

社頭には海が広がり、浦賀港の西側(西浦賀)を望む。

この西浦賀と東浦賀の間には、「浦賀の渡船」が運航。

こちらは西渡船場から東浦賀を見た姿。

こちらは西渡船場から東浦賀を見た姿。

御座船風の渡し船・愛宕丸によって運航されている。

御座船風の渡し船・愛宕丸によって運航されている。

浦賀奉行が置かれた享保十年(1725)頃から渡し船が出ていたとされる。

明治十一年(1878)に東西の浦賀町内会が共同で渡し船の運営を開始し、これが公営交通としての始まり。

その後、浦賀町が昭和十八年(1943)に横須賀市に編入されたため、横須賀市に移管。

現在は横須賀市から民間事業者へ委託経営による方式で運営されている。

東西にある渡船場から乗船可能。

こちらは西渡船場の様子。

こちらは西渡船場の様子。

運行料金は上記の通り。

運行料金は上記の通り。

愛宕丸1隻で操業し、運航ダイヤはないため、対岸にいた場合は自ら呼ぶ必要がある。

渡船場には呼び出しブザーが置かれているので、それを押すと数分でこちら岸にやってくる。

大人・高校生:200円

小中学生:100円

未就学児は大人1人につき1人までor1歳未満:無料

自転車:50円

(身障者手帳を持っている場合は、大人100円/小中学生50円/介護者1人まで100円)

※料金は船の中で支払い。

7時-18時(12時-13時は昼休み)

※欠航の日もあり。

西渡船場からは遠くに「東叶神社」の姿も。

西浦賀の「西叶神社」(当社)と、東浦賀の「東叶神社」を結ぶ航路になっているので、2社を巡る際には利用してみるのもよいだろう。

西浦賀の「西叶神社」(当社)と、東浦賀の「東叶神社」を結ぶ航路になっているので、2社を巡る際には利用してみるのもよいだろう。

新築された海岸に面した一之鳥居・戦前の大灯籠

西渡船場の近く、通りを挟んで大きな一之鳥居。

古くは戦前に建立された木造の鳥居であったが老朽化が進んだため新築。

古くは戦前に建立された木造の鳥居であったが老朽化が進んだため新築。

平成二十七年(2015)に建てられたばかりなので、まだ新しさを感じる。

平成二十七年(2015)に建てられたばかりなので、まだ新しさを感じる。

社号碑には「郷社 叶神社」の文字で、こちらは昭和十二年(1937)に郷社へ昇格を記念して建立。

社号碑には「郷社 叶神社」の文字で、こちらは昭和十二年(1937)に郷社へ昇格を記念して建立。

一之鳥居の前は車通りの多い道路なので注意したい。

一之鳥居の前は車通りの多い道路なので注意したい。

一之鳥居の左手に大きな石灯籠。

御影石製の大灯籠で、昭和十二年(1937)に郷社へ昇格した記念に奉納されたもの。

御影石製の大灯籠で、昭和十二年(1937)に郷社へ昇格した記念に奉納されたもの。

一之鳥居を潜ると民家や商店があり、その先に駐車場。

この参道を抜けると社頭となる。

この参道を抜けると社頭となる。

二之鳥居・玉垣に囲まれた境内・手水舎

駐車場を抜けた先に二之鳥居。

玉垣で囲まれていて、石段の上が境内となっている。

玉垣で囲まれていて、石段の上が境内となっている。

扁額には叶神社の文字。

扁額には叶神社の文字。

二之鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

綺麗に整備され水が張られている。

綺麗に整備され水が張られている。

手水舎の柱には控えめながら細やかな彫刻。

手水舎の柱には控えめながら細やかな彫刻。

江戸時代後期の社殿が現存・後藤利兵衛橘義光の彫刻

現在、社殿の修復工事が行われており、筆者が参拝した10月下旬は修復工事の真っ只中。

そのため当社のシンボルでもあり特徴である素晴らしい社殿を見る事が叶わなかったため、改めて参拝した際に社殿の画像を掲載予定。

なお、2018年12月22日に本殿遷座祭が斎行予定で、修復が完了する。

参道の正面に社殿。

上述したように筆者が参拝時は残念ながら社殿の修復中。

上述したように筆者が参拝時は残念ながら社殿の修復中。

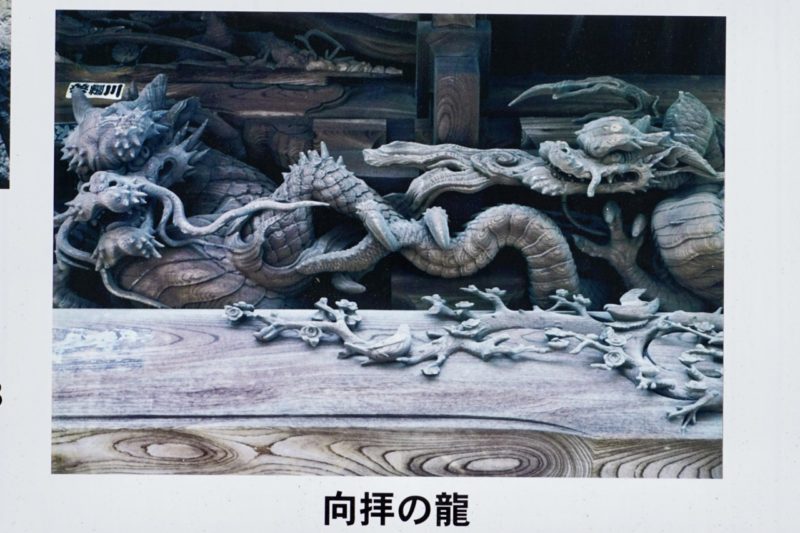

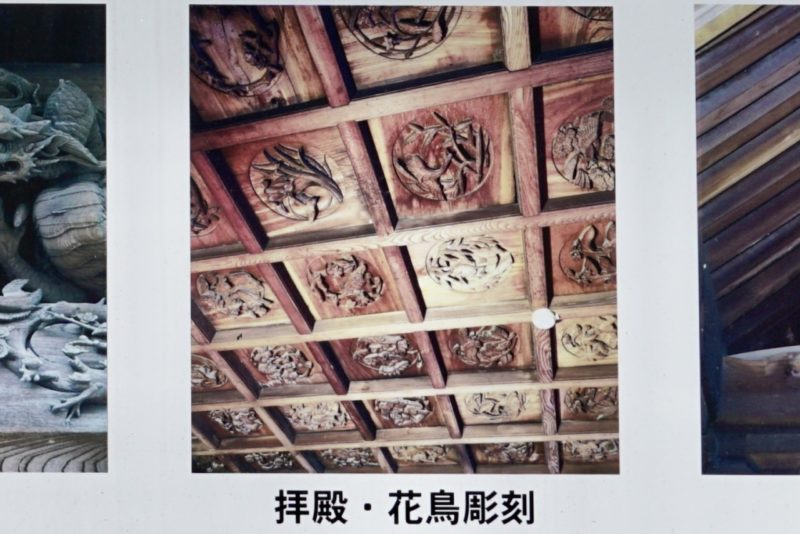

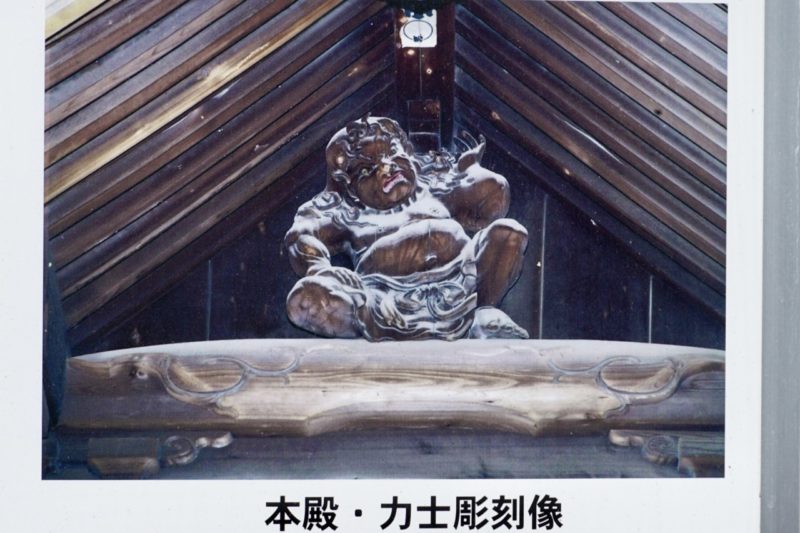

美しい社殿を見る事は叶わなかったため、境内に掲示されていた写真を紹介。

美しい社殿を見る事は叶わなかったため、境内に掲示されていた写真を紹介。

こちらは僅かに確認できた素晴らしい獏の木鼻。

こちらは僅かに確認できた素晴らしい獏の木鼻。

社殿は天保十三年(1842)に再建されたものが現存。

拝殿は大変見事な彫刻が並ぶ。

拝殿は大変見事な彫刻が並ぶ。

向拝の龍。

向拝の龍。

花鳥草木の透し彫りのある格天井「花鳥彫刻」。

花鳥草木の透し彫りのある格天井「花鳥彫刻」。

本殿にも力士彫刻像があり、これらの彫刻は当時名工と謳われた彫刻師・後藤利兵衛橘義光の作。

本殿にも力士彫刻像があり、これらの彫刻は当時名工と謳われた彫刻師・後藤利兵衛橘義光の作。

社殿の周囲は工事中で立ち入る事ができなかったものの、周囲には多くの境内社。

福寿弁財天、老山福寿稲荷社、船守稲荷神社・三峰神社・大鷲神社・淡島神社の合殿、石段の先に金比羅神社などが鎮座。

こちらも改めて参拝時に紹介したい。

社殿修復中の仮宮は社務所に(本殿遷座祭までの間)

社殿修復期間中は拝殿で参拝する事ができない。

社殿左手の社務所の一部が仮宮になっていて、そちらで参拝する形。

社殿左手の社務所の一部が仮宮になっていて、そちらで参拝する形。

仮宮として整備された社務所の一部。

仮宮として整備された社務所の一部。

参拝できるよう拝殿のように整備。

参拝できるよう拝殿のように整備。

こちらには見事な漆喰彫刻。

こちらには見事な漆喰彫刻。

御朱印・オリジナルの御朱印帳も用意

相州浦賀町宮下のスタンプは旧地名による。

叶神社印とシンプルで力強い構成。

叶神社印とシンプルで力強い構成。

オリジナルの御朱印帳も用意。

白・ピンク・黒の3色で、それぞれデザインが違いピンクは小桜の御朱印帳。

白・ピンク・黒の3色で、それぞれデザインが違いピンクは小桜の御朱印帳。

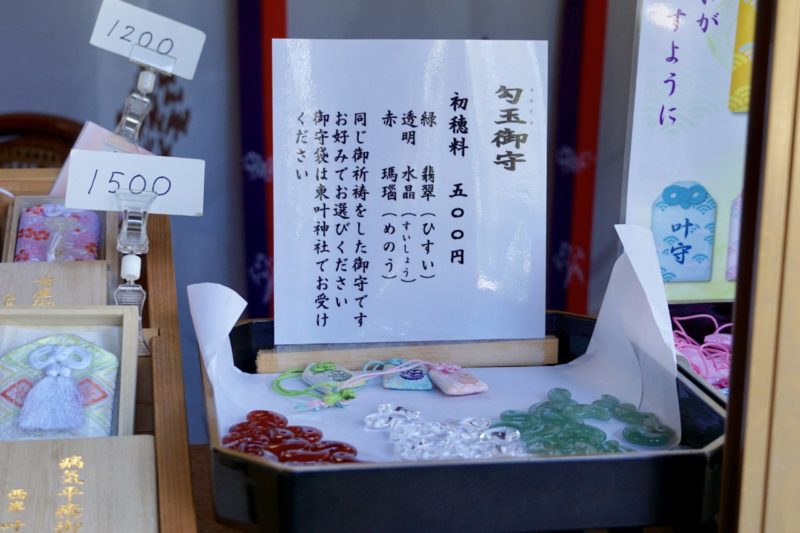

西叶神社で勾玉を授かり東叶神社の御守袋に入れる勾玉御守

西浦賀「西叶神社」と、東浦賀「東叶神社」は、どちらも東西の浦賀の鎮守として崇敬を集める。

歴史的には「西叶神社」が創建した後、「東叶神社」が勧請。

そのため古くは西を「本宮」、東を「若宮」と称したとも伝わる。

古くは同一の神社という扱いだったようで、江戸時代には例祭も東西「叶神社」が隔年で交互に行っていた。

元々は源氏の氏神・八幡神を祀っていたが、源頼朝により「叶大明神」と尊称。

文治元年(1185)、壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡。

翌年、頼朝より「叶大明神」の尊称を賜る。

こうした伝承から「叶神社」は「願いを叶える神社」として今も崇敬を集めている。

現在では、東西の両社を結ぶ習慣が人気を博す。

「西叶神社」で勾玉を授かり、「東叶神社」で御守袋をお受けする。

「西叶神社」で勾玉を授かり、「東叶神社」で御守袋をお受けする。

両社を繋ぐ事で、良縁などの御利益を頂け「願いが叶う」と信仰を集めている。

両社を繋ぐ事で、良縁などの御利益を頂け「願いが叶う」と信仰を集めている。

所感

浦賀港の西側に鎮座する当社。

西浦賀の鎮守として崇敬を集め、源氏再興の願いを叶えた「叶大明神」の伝承から、「願いを叶える神社」としての信仰が篤い。

東西の「叶神社」があり、元々「叶神社」は当社が本社であり、後に東にも勧請された歴史を持つ。

今では基本的に両社を共に参拝する方が殆どで、東西を結ぶ「浦賀の渡船」、そして「勾玉御守」など両社を参拝したくなる施策も素晴らしい。

何より彫刻が素晴らしい社殿が見どころなのだが、残念ながら筆者が参拝時は修復工事中。

改めて工事が終わってから参拝する機会を頂けたと思い、次の機会を楽しみにしたい。

東の「叶神社」と共に浦賀を代表する良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 石灯籠 ]

[ 庭園 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 社殿(修復工事中) ]

[ 社務所(仮宮) ]

[ 絵馬掛 ]

[ 石碑 ]

[ 井戸 ]

[ 案内板 ]

[ 西渡船場 ]

コメント