目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

大盆踊り会(DAIBON)で知られる大和町の八幡さま

東京都中野区大和町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上沼袋村とその枝郷・大場村(現在の大和町)の鎮守。

源義家が当地で戦勝祈願をした伝承が残り、慕った村民たちによって平安時代後期に創建。

境内には江戸時代奉納のちょんまげ狛犬が置かれている。

戦後になり境内に「やはた幼稚園」が開園され地域の幼児教育を担う。

平成二十八年(2016)より町内の盆踊りをアップデートした「大盆踊り会(通称DAIBON)」を開催していて、盆踊りを残しつつライブやDJなど老若男女が楽しめる最新の地域イベントとして親しまれている。

神社情報

大和町八幡神社(やまとちょうはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

社格等:村社

例大祭:7月第4日曜(大盆踊り/DAIBON)

所在地:東京都中野区大和町2-30-3

最寄駅:野方駅・高円寺駅

公式サイト:https://daibon.jp/

御由緒

永承年間(1046-52)奥羽地方征討の途中の源義家が、高台のこの地で京都石清水八幡宮を遥拝祭儀を行った。義家を慕う村人達が、天喜四年(1056)ここに同八幡神宮の御神霊を勧請して八幡神社を造営したとつたえられ、以後地域の鎮守として崇敬されてきた。(東京都神社庁より)

歴史考察

源義家の戦勝祈願・村民たちによって創建

社伝によると、天喜四年(1056)創建と伝わる。

源義家を慕う村民たちによって創建されたと云う。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

永承年間(1046年-1053年)、源義家(八幡太郎)が奥州征伐(前九年の役)の際に高台だった当地に立ち寄り、京の「石清水八幡宮」を遥拝し戦勝祈願を行った。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義とその嫡男で「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

こうした伝承から義家を慕った村民たちによって創建されたと云う。

以後、地域の鎮守として崇敬を集めた。

新田義貞や太田道灌も戦勝祈願

元弘二年/正慶元年(1332)、鎌倉へ進撃する新田義貞が当社にて戦勝祈願。

鎌倉幕府を滅亡に追い込み、後醍醐天皇による建武新政樹立の立役者の一人となった武将。

同じく倒幕の貢献者の一人である足利尊氏と対立。

後醍醐天皇側について南朝の総大将として奮戦したものの、越前藤島で戦死。

南朝の総大将として忠節を尽くし続けた忠臣と知られる。

文明九年(1477)、太田道灌も当社にて戦勝祈願。

江古田・沼袋原の戦いにて勝利を収めたと伝わる。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

現在の江古田と沼袋付近で起こった中世の合戦。

太田道灌と豊島泰経との間で行われた合戦で、この合戦後は道灌の追撃によって豊島氏は滅亡し、豊島氏の所領は道灌のものになり道灌の名声を高めた。

このように中世は武将より崇敬を集めていた事が窺える。

上沼袋村とその枝郷・大場村の鎮守

江戸時代に入ると、沼袋村が上沼袋村・下沼袋村に分村。

当社は上沼袋村の鎮守として村民から崇敬を集めた。

沼袋はその名の通り沼の多い湿地帯であった事による。

袋が付く地名は谷などが袋状にえぐれた地形などに多く見られる。

そのため湿地帯や地形の特徴を表した地名と云える。

元禄年間(1688年-1704年)、上沼袋村より枝郷として大場村(現在の大和町周辺)が成立。

当社は大場村に鎮座しており、その鎮守も担った。

新田開発によって元の村から分出した集落の事。

新編武蔵風土記稿に記された八幡社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上沼袋村枝郷大場村)

八幡社

除地四段。村の中程にあり。小社にて九尺四方の上屋あり。拝殿二間半に二間南向。本地佛十一面観音の書像を掲ぐ。拝殿をさること三十間許にして鳥居をたつ。両側に松杉の並木あり。上沼袋村清谷寺の持なり。

稲荷社

八幡宮の西にあり。一間四方の社にして南向。村の持。

上沼袋村枝郷大場村の「八幡社」と記されているのが当社。

上沼袋村の枝郷であった大場村に鎮座していた事が分かる。

稲荷社はおそらく現在は当社の境内社として祀られているもの。

上沼袋村の「清谷寺」(現・沼袋3)が別当寺を担った。

明治以降の歩み・村社へ昇格・大和町の成立

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、新井村・上沼袋村・下沼袋村・上鷺宮村・下鷺宮村・江古田村・上高田村の7村が合併して野方村が成立。

当地は野方村大字上沼袋字大場となり一帯の鎮守とされた。

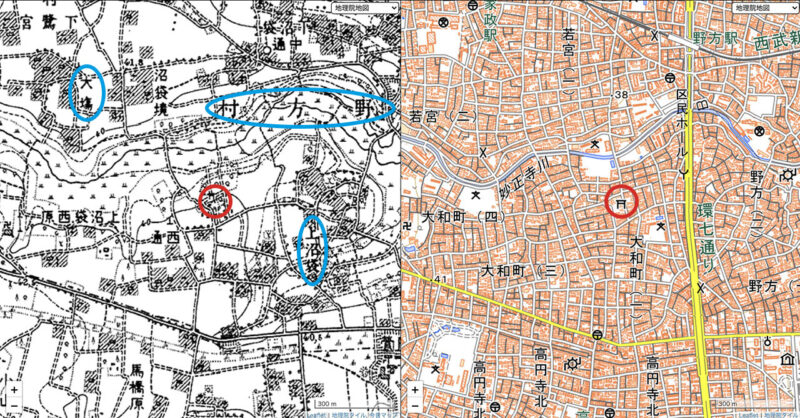

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

野方村の上沼袋の地名、また大場の地名も残っている。

昭和三年(1928)、社殿を改築。

この時の社殿が戦火を免れ現存。

この時の社殿が戦火を免れ現存。

昭和九年(1934)、村社に昇格。

同年、中野区沼袋南2-3丁目を大和町に改称。

「新旧住民が大きな和を以て発展させよう」と云う心意気を表して町名とした。

「だいわ」が「だいば」に韻が似ること、軍国華やかなりし時代、日本を表す言葉であることも考慮された。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では戦火を免れている。

戦後に入り、境内整備が進む。

昭和二十三年(1948)、境内に「やはた幼稚園」を開園。

昭和五十七年(1982)、学校法人化している。

平成二十八年(2016)、町内盆踊りをアップデートした「大盆踊り会(通称DAIBON)」を開催。以後、老若男女が楽しめる最新の地域イベントとして親しまれている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

大和町の住宅街に鎮座

最寄駅の野方駅から南へ徒歩10分程、大和町の住宅街に鎮座。

玉垣で囲われた社地。

玉垣で囲われた社地。

平成十九年(2007)に建立された鳥居。(DAIBON近い日だったので提灯が掲げられている)

平成十九年(2007)に建立された鳥居。(DAIBON近い日だったので提灯が掲げられている)

「八幡神社」の社号碑。

「八幡神社」の社号碑。

境内に「やはた幼稚園」があるためその看板も。

境内に「やはた幼稚園」があるためその看板も。

細長い参道・境内にやはた幼稚園

参道途中に2対の狛犬。

昭和十四年(1939)奉納の狛犬は片方が子持ち。

昭和十四年(1939)奉納の狛犬は片方が子持ち。

玉持ち、撮影時はコロナ禍だったのでマスク着用。

玉持ち、撮影時はコロナ禍だったのでマスク着用。

その先の狛犬は村社に昇格した昭和九年(1934)奉納。

その先の狛犬は村社に昇格した昭和九年(1934)奉納。

こちらも子持ちと玉持ち。

こちらも子持ちと玉持ち。

参道途中、右手には「やはた幼稚園」。

昭和二十三年(1948)に開園した幼稚園で、昭和五十七年(1982)に学校法人化している。

昭和二十三年(1948)に開園した幼稚園で、昭和五十七年(1982)に学校法人化している。

拝殿前にある江戸時代奉納のちょんまげ狛犬

参道を進み拝殿前にも一対の狛犬。

文政十三年(1830)奉納の古い狛犬。

文政十三年(1830)奉納の古い狛犬。

台座に文政十三年(1830)の銘が残る。

台座に文政十三年(1830)の銘が残る。

阿吽ともに「ちょんまげ狛犬」と呼ばれ親しまれている。

阿吽ともに「ちょんまげ狛犬」と呼ばれ親しまれている。

阿形は丸形のちょんまげ。

阿形は丸形のちょんまげ。

吽形はしっかりとしたちょんまげ。

吽形はしっかりとしたちょんまげ。

中々に珍しい造形で可愛らしい。

中々に珍しい造形で可愛らしい。

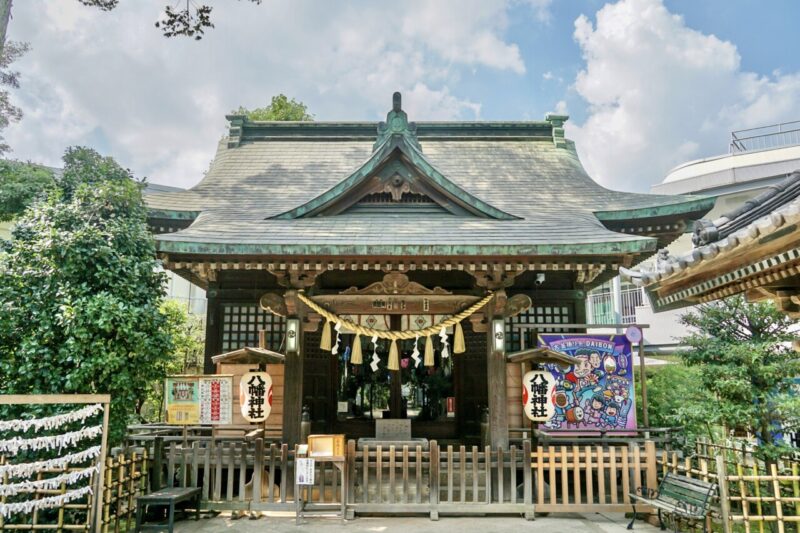

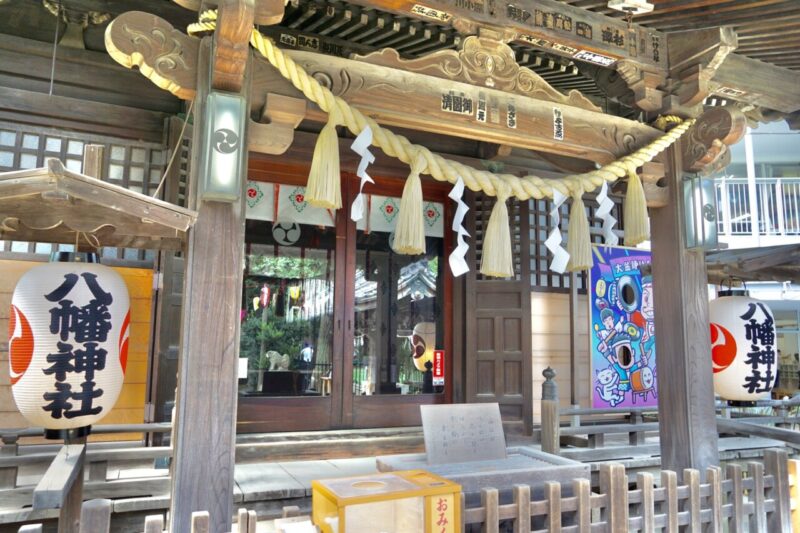

戦火を免れた戦前の社殿が現存

参道の正面に社殿。

昭和三年(1928)造営の社殿。

昭和三年(1928)造営の社殿。

戦火を免れて現存しているのが有り難い。

戦火を免れて現存しているのが有り難い。

年月を感じさせる社殿。

年月を感じさせる社殿。

「八幡神社」の提灯と三つ巴紋。

「八幡神社」の提灯と三つ巴紋。

境内社の稲荷神社

境内の左手に境内社の稲荷神社。

石鳥居とその先に朱色の鳥居。

石鳥居とその先に朱色の鳥居。

『新編武蔵風土記稿』には旧大場村内に稲荷社がありそちらが当社に祀られていると思われる。

『新編武蔵風土記稿』には旧大場村内に稲荷社がありそちらが当社に祀られていると思われる。

古い神狐像。

古い神狐像。

子持ちと玉持ちで、こちらもコロナ禍ではマスク着用。

子持ちと玉持ちで、こちらもコロナ禍ではマスク着用。

新しい盆踊り「大盆踊り会・DAIBON」

毎年7月下旬に行われる地域の盆踊りは「大盆踊り会(通称DAIBON)」として知られる。(画像は2021年)

平成二十八年(2016)に町内盆踊りをアップデート。

平成二十八年(2016)に町内盆踊りをアップデート。

盆踊りを残しつつライブやDJなど老若男女が楽しめる最新の地域イベントとして親しまれている。

盆踊りを残しつつライブやDJなど老若男女が楽しめる最新の地域イベントとして親しまれている。

2021年の2021年の大盆踊り会は新型コロナウイルス対策のため中止となったが奉納提灯が参道を賑わせた。

2021年の2021年の大盆踊り会は新型コロナウイルス対策のため中止となったが奉納提灯が参道を賑わせた。

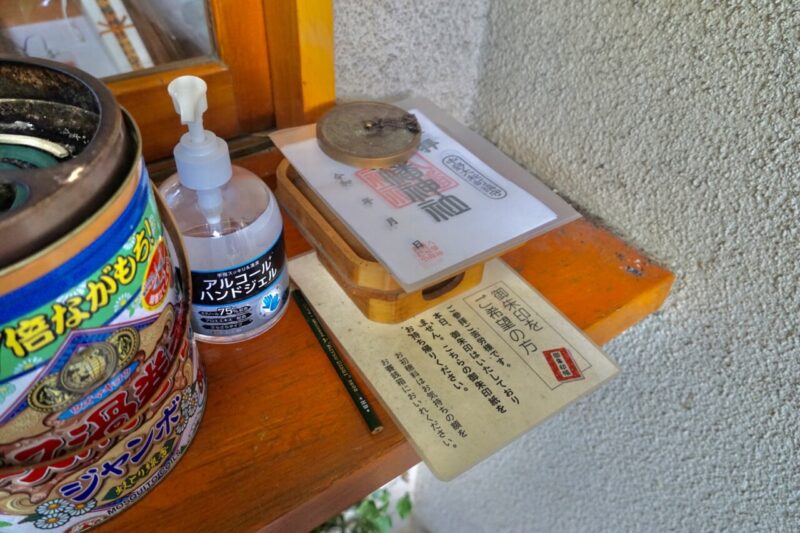

御朱印・不在時は書き置きが社務所前に

御朱印は社務所にて。

ご不在な事が多いが御朱印は社務所前に書き置きが置かれている。

ご不在な事が多いが御朱印は社務所前に書き置きが置かれている。

ご不在時でもこうして用意して下さるのは有り難い。(初穂料はお気持ちを賽銭箱へ)

ご不在時でもこうして用意して下さるのは有り難い。(初穂料はお気持ちを賽銭箱へ)

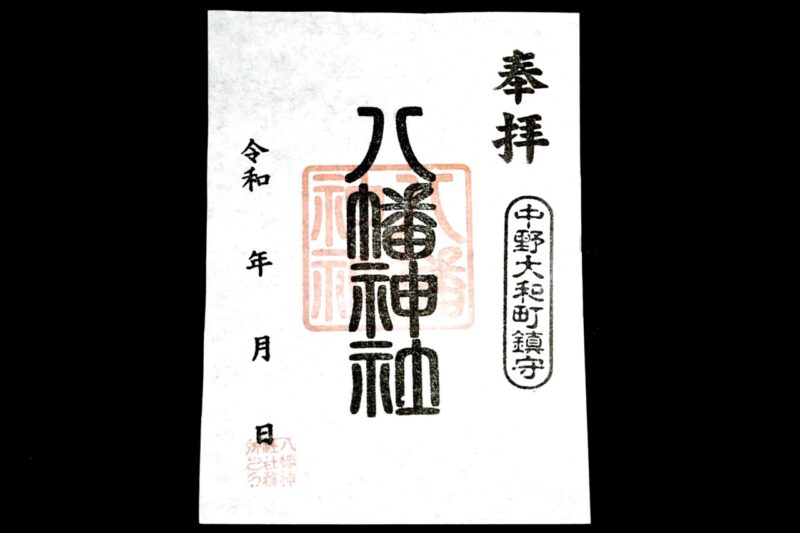

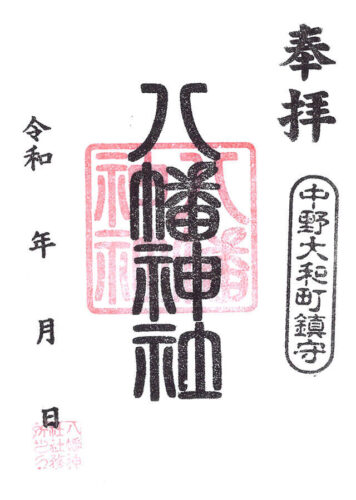

御朱印は「八幡神社」と「八幡神社社務所之印」の朱印。(画像は2021年に頂いた御朱印)

「中野大和町鎮守」の印も押されている。

「中野大和町鎮守」の印も押されている。

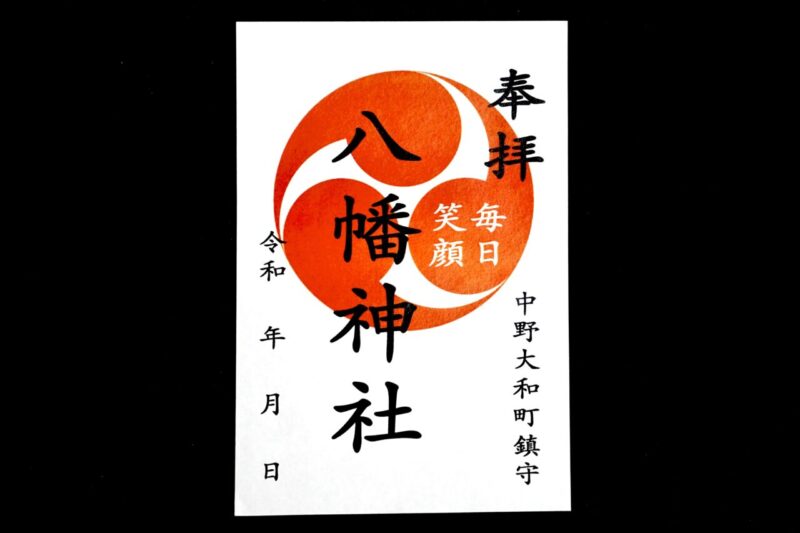

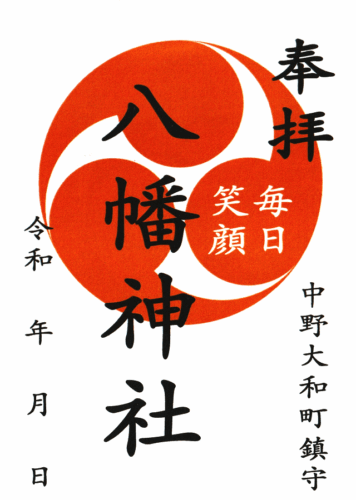

こちらは2024年12月に頂いた御朱印で、三つ巴紋に「毎日笑顔」の印。

こちらは2024年12月に頂いた御朱印で、三つ巴紋に「毎日笑顔」の印。

所感

中野区大和町の鎮守として崇敬を集める当社。

源義家の伝承から村民によって創建され、中世には武将の戦勝祈願も伝わる。

上沼袋村、その枝郷の大場村の鎮守とされ崇敬を集めた。

戦前に大和町へ改名し、その鎮守として今も地域の人々に親しまれている。

戦後には「やはた幼稚園」を開園し地域の幼児教育も担う。

2016年より開催されている「大盆踊り会・DAIBON」は盆踊りを最新版にアップデートし、ライブやDJパフォーマンスなどもあったりと、若い人も含め老若男女で楽しめる地域イベントとして定着。

そうした事からも地域の人々にとって大切な鎮守とされているのが伝わる、とても素敵な神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:志納(お気持ち)

社務所にて。

※社務所が開いていない場合は別紙の御朱印が社務所に置いてある。

※大盆踊り会に限定御朱印を用意する事あり。

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2024/12/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント