神社情報

鶴見神社(つるみじんじゃ)

御祭神:五十猛命・素戔嗚尊

社格等:延喜式内社(小社論社)・村社

例大祭:4月29日(杉山祭/鶴見の田祭り)・7月第4金・土・日曜(天王祭)

所在地:神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-14-1

最寄駅:鶴見駅・京急鶴見駅

公式サイト:https://tsurumijinja.jp/

御由緒

当社は往古は杉山大明神と称し、境内地約五千坪を有する社であった。その創建は推古天皇の御代(約1,400年前)と伝えられている。続日本後記承和五年(約1,170年前)二月の頃に「武蔵国都筑郡杉山の社、霊験あるを以って官幣を之に預らしむ。」とあり。この有力神社として江戸時代の国学者黒川春村は「杉山明神神寿歌釈」(鶴見神社に伝わる田遊びに関する本)の中に書き残している。

昭和三十七年、境内より弥生式後期から土師「古墳時代」を中心として鎌倉期に及ぶ、多数の祭祀遺物(祭りに使用された道具)が発見され、推古朝以前より神聖な地として、すでに祭祀が行われていたことと共に、横浜・川崎間最古の社であることが立証された。

横浜最古の神事芸能田遊びは、明治五年を最後に廃絶となったが、昭和六十二年に再興された。以来杉山祭と呼称して田祭り保存会が結成され、毎年例祭日に奉納されている。又天王宮の大神輿は、鶴見川に流れついたと言い伝えられる横浜最古の神輿で、毎年古式豊かに渡御され、天王祭として盛大に取り行なわれている。大正九年鶴見神社と改称された。(頒布の資料より)

参拝情報

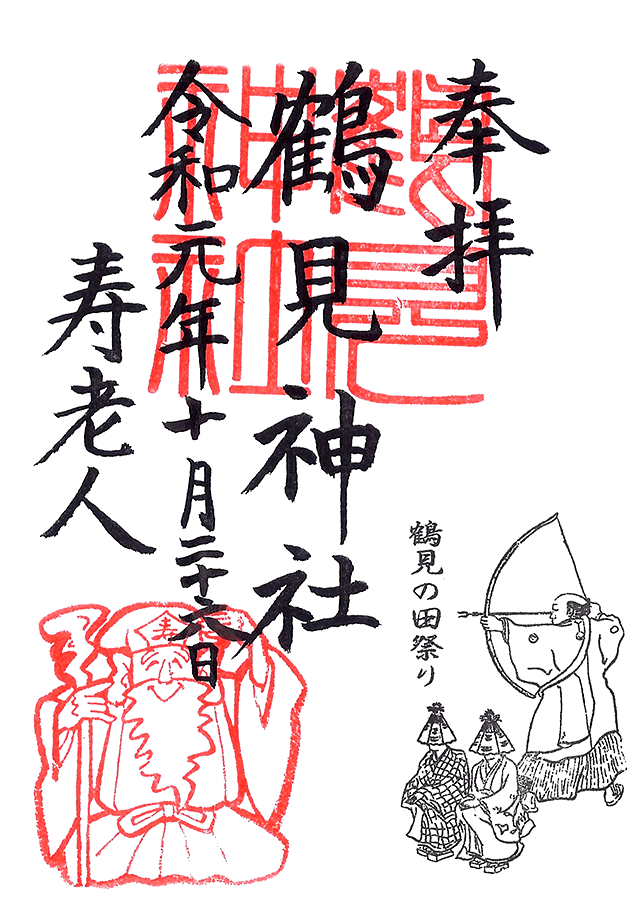

参拝日:2019/10/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

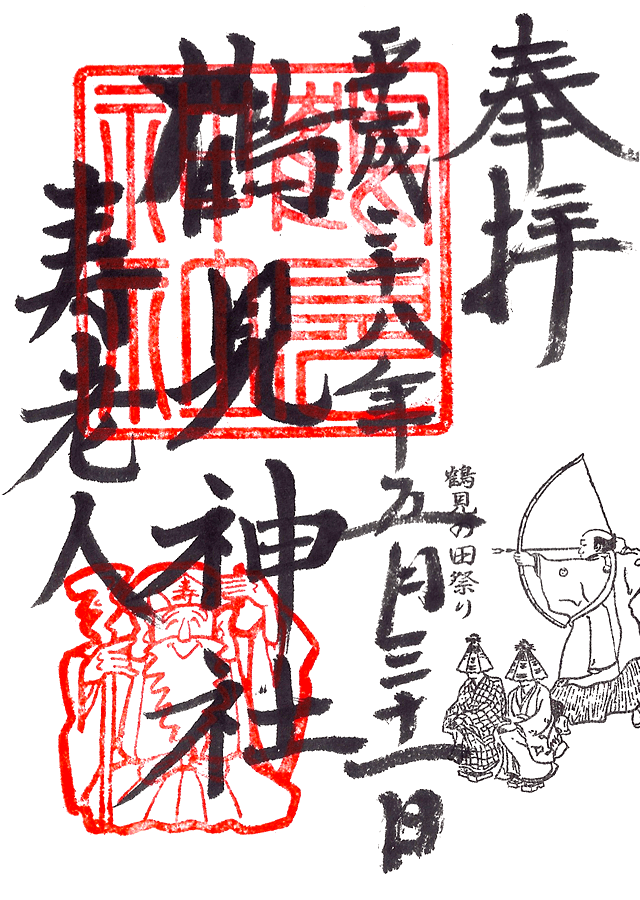

参拝日:2016/05/31(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※現在は基本的に書き置きでの授与となる。

歴史考察

鶴見鎮守・横浜と川崎間最古の神社

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央に鎮座する神社。

旧社格は村社で、鶴見の総鎮守。

『延喜式神名帳』に記載された式内社「杉山神社」論社の一社。

境内から弥生時代以降の祭祀遺跡が見つかっており、横浜・川崎間の最古の神社とされる。

かつては「杉山大明神」と称され、横浜市・川崎市など一部区域に広がる杉山信仰の一社。

現在は「杉山大明神」と「天王宮」の二社相殿となっている他、「鶴見七福神」の寿老人を担う。

御神木の根元より見つかった古代の祭祀遺物

社伝によると、推古天皇の御代(593年-628年)に創建されたと伝わる。

醍醐天皇の御代(897年-930年)には社殿が造営されたと云う。

かつては「杉山大明神」と称された。

当社の境内からは、弥生時代後期の土器・古墳時代の土師器・鎌倉時代に至る祭祀遺物が発見。

仁治二年(1241)に鎌倉幕府四代将軍・藤原頼経が植えたと云う欅の御神木があったが、先の大戦の空襲によって被災、枯木となってしまう。

昭和三十七年(1962)、倒木しそうな状態になったため、やむなく伐採したところ、御神木の根元より土器などが出土した。

これらは古代の祭祀遺物と推定され、御由緒にある推古天皇の御代(593年-628年)よりも古い時代より、当地で祭祀が行われていた事が窺える。

よって当社は「横浜・川崎間最古の神社」とされている。

更に当社境内からは貝塚が発見。

「鶴見神社境内貝塚」として横浜市指定史跡に指定されている他、古墳時代前期の竪穴式住居跡も確認されている。

「鶴見神社境内貝塚」として横浜市指定史跡に指定されている他、古墳時代前期の竪穴式住居跡も確認されている。

鶴見川流域に見られる杉山神社の謎

創建時の当社は「杉山大明神」と称され、その後も「杉山神社」とされていた当社。

「杉山神社」は、横浜市・川崎市など一部区域のみに見られる神社。

特に鶴見川流域に散在しており、鶴見川流域に広がった信仰なのが分かる。

東側は多摩川を超えると一切見られなくなるのが特徴。

南は帷子川や大岡川の流域にも「杉山神社」がいくつか点在する。

大岡川がほぼ境と云え、これより南には見る事ができない。

よって「杉山神社」は杉山信仰として武蔵国南側に流れる鶴見川・帷子川・大岡川流域に浸透し、土着の神としてお祀りされたものと推測できる。

江戸時代の頃には「杉山神社」が72社あるとの記述が残っているが、現在は40社ほど。

現在は「杉山大明神」として、五十猛神や日本武尊を主祭神とする神社が多い。

当社も正にその「杉山神社」の一社であり、鶴見川流域に鎮座し、五十猛神が主祭神となっている。

素盞鳴尊(すさのおのみこと)の子とされる神。

五十猛の神が、天から持ってきた数多くの樹木の種を国土に植えた事から、日本は青々とした樹木が茂る国になったと『日本書紀』に記されている。

この事から木の神・林業の神として信仰を集めた。

式内社としての杉山神社と論社

こうした「杉山神社」の名は、古い書物に見る事ができる。

貞観十一年(869)に編纂された『続日本後紀』では「枌山神社」と記載。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では小社に列格する「都筑郡一座 小 杉山神社」と記載。

これにより「杉山神社」は、延喜式内社(式内社)とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

しかしながら、この「杉山神社」がどの神社であったのかは不詳。

どの「杉山神社」が式内社であるかが不明となっているのが謎を深める要因ともなっている。

そのためかつて「杉山神社」であった当社も、式内社「杉山神社」の論社の一社とされる。

但し、『延喜式神名帳』に記されたのは「都筑郡」であり、当社のある鶴見区は「橘樹郡」に属していたと見られているので齟齬は生じる。(戦前の資料によっては当社を式内社の有力社としている事もある)

いずれにせよ「杉山神社」は現在も大変に謎に満ちた神社であり、当社もその一社である。

鎌倉将軍の参詣・兵乱による荒廃

仁治二年(1241)、鎌倉幕府四代将軍・藤原頼経が当社へ参詣。

その際に欅を奉納植樹したと伝えられていて長い間、当社の御神木とされていた。

鎌倉幕府の第四代征夷大将軍で、九条頼経とも称される。

五摂家から迎えられた摂家将軍。

執権・北条義時と北条政子姉弟の担ぎ挙げた傀儡将軍で、将軍としての実権はなかったと云う。

元亀三年(1572)、兵乱によって社殿が焼失。

古文書の多くもこの際に灰燼に帰したと云う。

鶴見の発展・天王宮を相殿とした江戸時代

慶長六年(1601)、徳川家康によって五街道整備が行われ、五街道(東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道)と宿を制定し、街道としての「東海道」が成立。

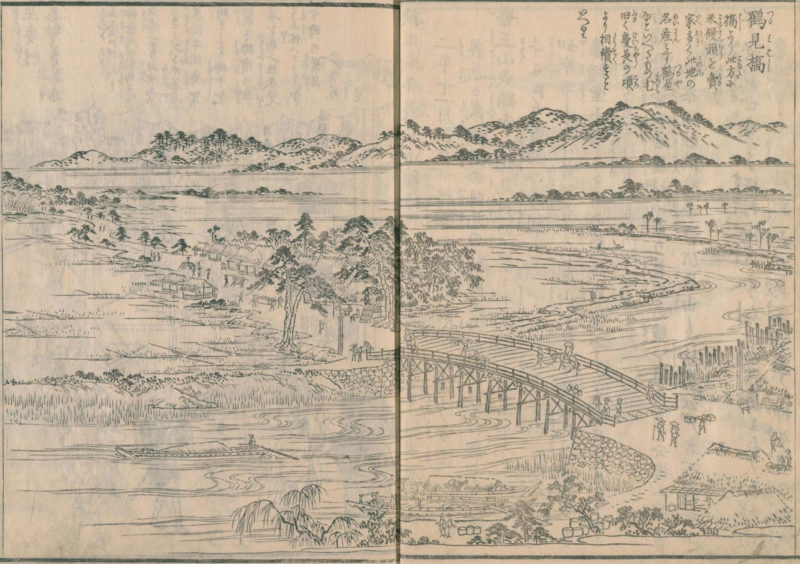

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

江戸時代初期(1650年-1670年)、牛頭天王(現・素盞鳴尊)を相殿として祀る。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

当社に牛頭天王がお祀りされるようになったのは、鶴見川の天王河原(現・潮見橋付近)に大神輿が流れ着き、鶴見村の百姓が引き上げて当社に奉納した事による。

この神輿は、その当時少し上流にあった小倉の「天王社」の神輿であると云う。

「天王社」の祭礼時に鶴見川で神輿を洗った際、誤って流してしまったものとされている。

「天王社」の祭礼時に鶴見川で神輿を洗った際、誤って流してしまったものとされている。こうして杉山大明神と牛頭天王を相殿として祀った当社は、鶴見の総鎮守として崇敬を集めた。

かつては約5,000坪もの社地を有していたと云う。

宝暦三年(1753)、社殿を造営。

嘉永六年(1853)、社殿を改築。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(鶴見村)

杉山明神牛頭天王相殿

海道より五十間程引いりて右の方にあり。此村の鎮守なり。此杉山神社は勧請の年暦も傳へざれど、昔より此社にて毎年正月十六日の夕方、百姓等がうたひをどる明神の田祭うたと云ものあり。殊に古風なるものにて関東の守護三島大明神といへることあり。是らにても北条の頃の物たることしるべし。その余には證とすべきこともなし。例祭年毎に杉山の明神は正月十六日、天王は六月七日より十四日迄なり。石鳥居を前に立、又木の鳥居もたてり。

末社浅間祠。本社に向ひて左の方に山あり。黒ほくといふ。石を以て積上たる小山なり。其上に祠たてり。拝殿九尺四方本社一間四方にて東向なり。

稲荷小祠。是は向て右にあり。

別当最勝寺

社に向て鳥居の外左の傍にあり。瑠璃山医王院と号す。天台宗にて同郡駒林村金蔵寺の末なり。開基開山詳ならずされど、慶長十年の起立なりと云傳ふ。本尊は不動の立像長二尺許り。客殿は六間に四間半也。

鶴見村の「杉山明神牛頭天王相殿」と記されているのが当社。

既に当時から「杉山明神」「牛頭天王」の相殿とされていた事が分かる。

「此村の鎮守なり」とあるように、鶴見村の鎮守だった事が記されている。

注目すべきは「百姓等がうたひをどる明神の田祭うたと云ものあり」の記述。

鎌倉時代より伝えられていたもので、現在は「鶴見の田祭り」として4月29日に行われる。

『新編武蔵風土記稿』に記されていたように江戸時代まで脈々と行われていたものであったが、明治四年(1871)に絶えたものの、昭和六十二年(1987)に再興され現在に至る。

末社として浅間祠も記載。

「本社に向ひて左の方に山あり」と、境内に山があった事が記されていて、これが現在の富士塚の元となっている。

明治以降の歩み・鉄道によって社地が削られる

明治になり神仏分離。

当社は「杉山神社」となり、別当寺「最勝寺」は廃寺となっている。

明治五年(1872)、新橋・横浜間に日本初の鉄道が開通

同時に鶴見駅も開業したが、線路敷くために当社の社地西半分が失われる。

それが『新編武蔵風土記稿』にも記されていた、境内にあった山であり、江戸時代には「浅間祠」が祀られていた場所であった。

かつて約5,000坪もの社地を有していた当社は現在の規模へと縮小される事となる。

明治六年(1873)、村社に列している。

明治三十三年(1900)、陸蒸気(汽車)の火の粉が原因で「鶴見の大火」が発生。

200余戸が焼失したとされ、当社の被害を受けている。

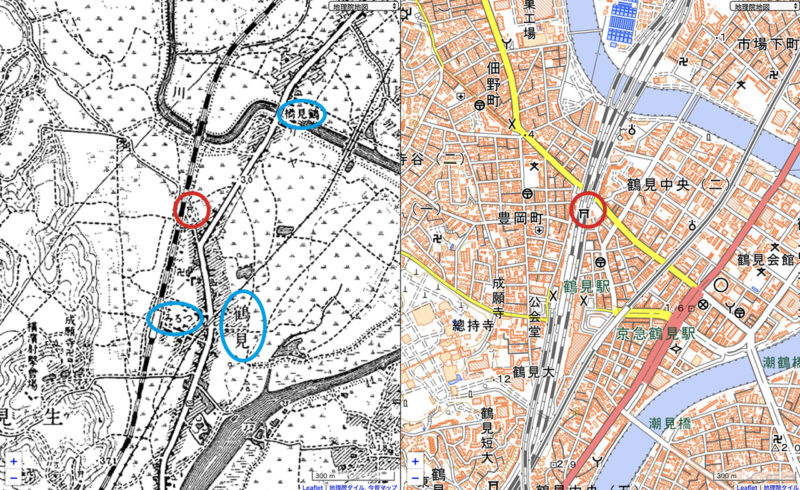

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

既に鉄道や鶴見駅があり、当社の社地は半分に削られている事が窺える。

当社はこうした鶴見一帯の鎮守として崇敬を集めた。

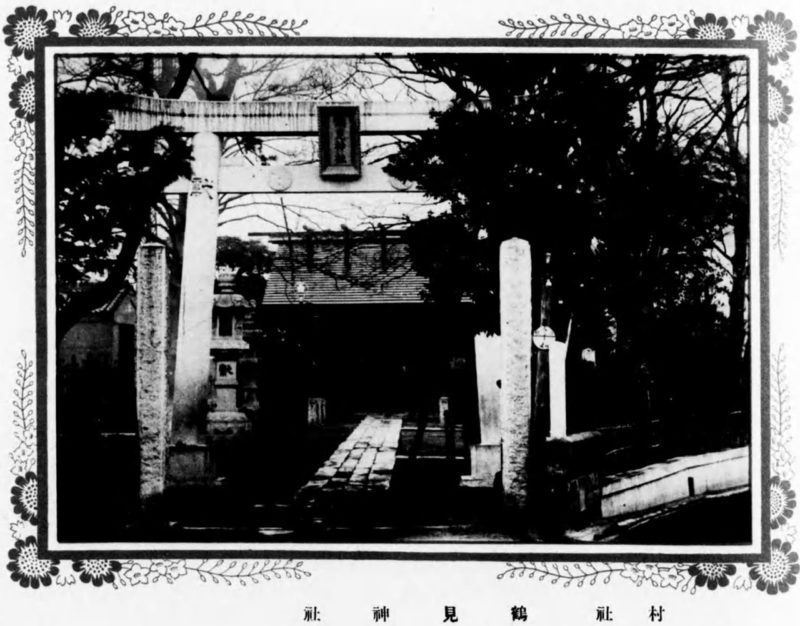

大正四年(1915)、大正天皇御大典記念として社殿を造営、社殿再建遷宮式が行われた。

大正八年(1919)、神饌幣帛料供進社に指定。

大正九年(1920)、「杉山神社」から現在の「鶴見神社」へ改称。

大正九年(1920)、「杉山神社」から現在の「鶴見神社」へ改称。

「村社 鶴見神社」と記された当社。

戦前の境内の様子を窺う事ができる。

当時の鳥居は現存しており、社殿も改修されつつ現存しているため、現在とそう変わらないのが有り難い。

戦後になり境内整備が進む。

昭和三十七年(1962)、御神木であった欅の根元付近から祭祀遺物が発見。

昭和六十二年(1987)、「鶴見の田祭り」が再興される。

平成十七年(2005)、土器片が出土。

平成二十年(2008)、改めて調査が行われ境内から貝塚(鶴見神社境内貝塚として横浜市指定史跡に指定)が発見されている。

現在は「鶴見七福神」の寿老人を担っている。

境内案内

鶴見駅近くに鎮座・旧東海道沿いの参道

鶴見駅から徒歩すぐ北側に鎮座。

旧東海道沿いに当社の参道入口。

旧東海道沿いに当社の参道入口。

参道を進むと鳥居が見えてきて、境内はJRの線路に沿う形で置かれている。

参道を進むと鳥居が見えてきて、境内はJRの線路に沿う形で置かれている。

鳥居は昭和十年(1935)に建立されたもの。

上述した戦前の古写真に写る鳥居が現存している。

上述した戦前の古写真に写る鳥居が現存している。

鳥居を潜ると右手に手水舎。

自動水栓になっており、龍の口に手や柄杓を近づけると水が出る形となっている。

自動水栓になっており、龍の口に手や柄杓を近づけると水が出る形となっている。

参道に置かれた獅子山・江戸時代の石鳥居

参道の途中に獅子山。

立派な獅子山の上に置かれた狛犬。

立派な獅子山の上に置かれた狛犬。

子持ちの阿形と、玉持ちの吽形。

子持ちの阿形と、玉持ちの吽形。

鶴見消防一番組の奉納と刻まれている。

鶴見消防一番組の奉納と刻まれている。

獅子山の右手に鶴見神社公園側へ抜ける東鳥居。

この鳥居が宝暦十三年(1763)建立ととても古い。

この鳥居が宝暦十三年(1763)建立ととても古い。

こうした古い鳥居が現存しているのは嬉しい。

こうした古い鳥居が現存しているのは嬉しい。

大正時代再建の社殿・父子神の二社相殿

参道の正面に社殿。

大正九年(1915)に大正天皇御大典記念として再建された社殿。

大正九年(1915)に大正天皇御大典記念として再建された社殿。

当時の社殿が改修しつつ現存している。

当時の社殿が改修しつつ現存している。

バランスの取れた社殿。

バランスの取れた社殿。

本殿は、御祭神の五十猛命(杉山大明神)と素盞鳴尊(天王宮)を祀る。

二社相殿の春日造り。

二社相殿の春日造り。

周囲を取り囲むように火山岩が置かれているのが特徴的。

周囲を取り囲むように火山岩が置かれているのが特徴的。

数多くの境内社・三島由紀夫を祀る清明宮

境内社は社殿の右手に複数鎮座。

大鳥神社・稲荷神社・秋葉神社・関神社・祖霊社・寿老人・清明宮が祀られている。

大鳥神社・稲荷神社・秋葉神社・関神社・祖霊社・寿老人・清明宮が祀られている。

中でも興味深いのが三島由紀夫を祀ると云う清明宮。

2019年参拝時は工事中で社殿が一時的に遷されていたが、本来はこちらに社殿が設けられている。

2019年参拝時は工事中で社殿が一時的に遷されていたが、本来はこちらに社殿が設けられている。

戦後の日本文学界を代表する作家で、ノーベル文学賞候補になるなど海外でも広く評価された作家として知られる。

代表作は小説『仮面の告白』『潮騒』『金閣寺』『鏡子の家』『憂国』『豊饒の海』、戯曲『近代能楽集』『鹿鳴館』『サド侯爵夫人』など。

晩年は皇国主義者としての政治的な傾向を強め、自衛隊に体験入隊し民兵組織「楯の会」を結成。

昭和四十五年(1970)、楯の会のメンバーと共に自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)を訪れ東部方面総監を監禁、バルコニーでクーデターを促す演説をしたのち、割腹自殺を遂げた。

「清明」は、三島由紀夫が在学した時代の学習院高等科の文芸誌名だと云う。

三島はこの文芸誌名を気に入っていたようで、大和国一之宮「大神神社」を参詣した際、三輪山三光の滝に打たれて座禅した後、色紙に「清明」と揮毫している。(「大神神社」境内には清明が刻まれた記念碑が置かれている)

三島由紀夫の40回目の命日にあたる平成二十二年(2010)に有志によって清明宮が建立。

当社に建立された理由として、その昔、鶴見に「仔馬」と云うバーがあり、作家になりたての三島由紀夫が毎晩のように通っていた云い、そうした縁によるものだと云う。

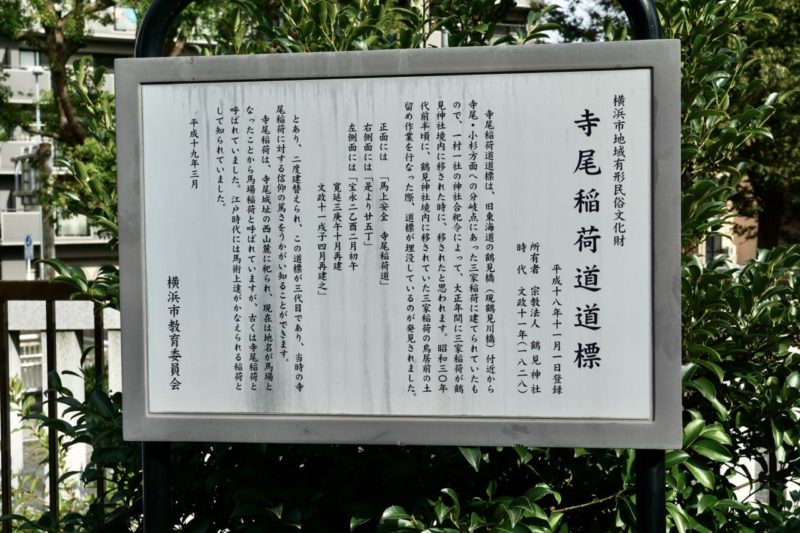

隣には寺尾稲荷道道標。

往時、旧東海道・鶴見橋(現・鶴見川橋)付近から寺尾・小杉へ至る追分に祀られていた三家稲荷に建立された道標。

往時、旧東海道・鶴見橋(現・鶴見川橋)付近から寺尾・小杉へ至る追分に祀られていた三家稲荷に建立された道標。

境内奥にある富士塚・浅間神社

社殿の裏手には「富士塚」が築山されている。

普段は柵で扉が閉まっており立ち入り禁止となっているが、お山開きの日に限って登拝が可能。

普段は柵で扉が閉まっており立ち入り禁止となっているが、お山開きの日に限って登拝が可能。

明治五年(1872)に新橋・横浜間に日本初の鉄道が開通した際に線路敷くために、当社の西半分が失われている。

その西半分が当社境内にあった山であり、江戸時代には「浅間神社」が祀られていた場所。

山が切り崩され線路が敷かれたため、こうして富士塚を造り遷したという形になる。

山に祀られていた祠、仏像などもそのまま遷しているため、古い年代のものが置かれている。

当時の信仰の様子を窺う事ができて大変貴重となっている。

当時の信仰の様子を窺う事ができて大変貴重となっている。

石塔群や五重塔も置かれていたりと崇敬の篤さを感じる事ができる一画。

石塔群や五重塔も置かれていたりと崇敬の篤さを感じる事ができる一画。

浅間神社の祠と狛犬。

浅間神社の祠と狛犬。

また社殿の裏手には古い灯籠や狛狐も置かれている。

かなり風化が進みやせ細った狛狐であるが、おそらく境内社の稲荷神社に置かれていたのではないだろうか。

かなり風化が進みやせ細った狛狐であるが、おそらく境内社の稲荷神社に置かれていたのではないだろうか。

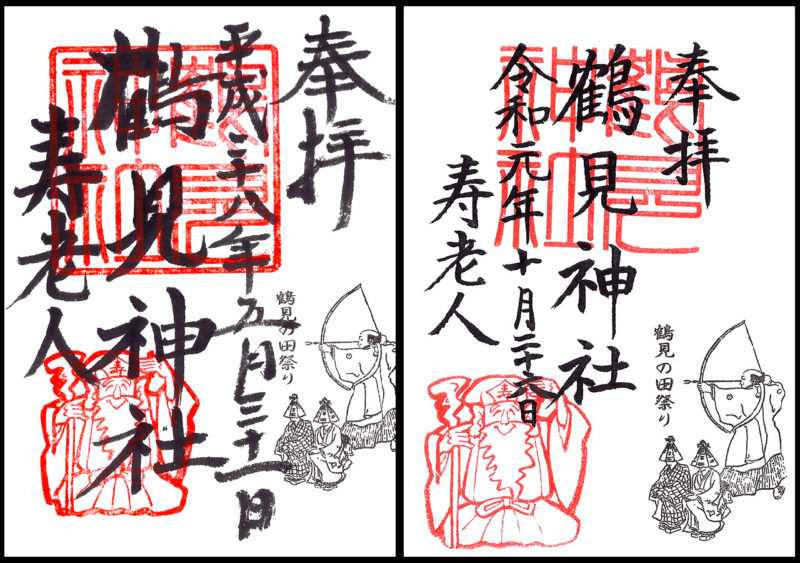

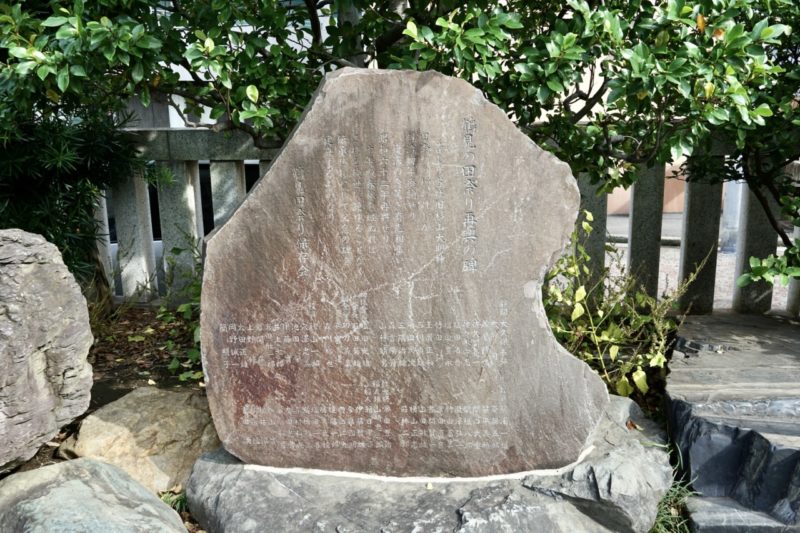

鶴見の田祭りや寿老人のスタンプ付きの御朱印

御朱印は「鶴見神社」の朱印。

鶴見の田祭りの様子を描いたスタンプと、寿老人のスタンプも押される。

鶴見の田祭りの様子を描いたスタンプと、寿老人のスタンプも押される。

鎌倉時代より伝えられていたも「鶴見の田祭り」は毎年4月29日に行われる。

『新編武蔵風土記稿』に記されていたように江戸時代まで脈々と行われていたものであったが、明治四年(1871)に一度途絶える事となる。

昭和六十二年(1987)に再興され、平成二十九年(2017)には横浜市地域無形民俗文化財に登録。

所感

鶴見の総鎮守とされる当社。

推古天皇御代創建と伝わる古社であるが、御神木の根元より土器などが発見された事は、当地が弥生以後より祭祀が行われていた神聖な土地であった事が分かる出来事であり、当地が当時の村民達にとって特別だった事が伝わってくるエピソードだろう。

そのため「川崎・横浜間最古の神社」とされ信仰を集めている。

また鶴見川流域に点在する「杉山神社」の謎めいた部分も興味深い部分である。

今も地域からの崇敬者が多く、平日にも参拝者が数多く訪れる。

「鶴見の田祭り」が再興されたもの、氏子崇敬者による崇敬の賜物であろう。

境内は再建され比較的新しいものが多いものの、所々にかつての当地の信仰を感じるものが残っていて、鶴見の歴史を伝える貴重な良い神社である。

神社画像

[ 参道 ]

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 手水舎 ]

[ 石碑 ]

[ 参道 ]

[ 獅子山(狛犬) ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 宝物殿 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 境内社(大鳥神社・稲荷神社・秋葉神社・関神社・祖霊社・寿老人・清明宮) ]

[ 寺尾稲荷道道標 ]

[ 富士塚・浅間神社 ]

[ 参集殿 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 東側鳥居 ]

コメント