目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

杉山神社と水天宮を一緒に祀る神社

神奈川県横浜市南区南太田町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧太田村(南太田・三春台)の鎮守。

平成十年(1998)に古くから地域一帯の鎮守であった「杉山神社」に、安産・子育ての守護神「水天宮」を合祀したため、現在は「杉山神社」「水天宮」が一緒に祀られている形。

そのため社号碑や扁額なども2社のものが設けられているのが特徴的。

境内には安産・子育ての象徴となっている乳飲みの古い狛犬も置かれている。

神社情報

太田杉山神社(おおたすぎやまじんじゃ)

横濱水天宮(よこはますいてんぐう)

御祭神:日本武尊・天照皇大神・大物主神・崇徳天皇・豊受比売神・菅原道真・大山咋神・木花咲耶姫命・稲倉魂命・宇気母智命・天御中主神・安徳天皇・建礼門院・二位の尼

社格等:村社

例大祭:8月24日

所在地:神奈川県横浜市南区南太田2-7-29

最寄駅:南太田駅

公式サイト:http://www.y-suitengu.or.jp/

御由緒

旧太田村総鎮守 杉山神社は日本武尊を祭神とし、古来より火防の霊験あらたかな神社として崇められてきました。横浜大空襲により社殿、社務所、境内の樹木に至るまで全てを焼失してしまいました。戦後、復興造営の声が高まり、氏子の総力を以て昭和三十三年社殿、社務所等の造営に至るまで全ての戦災復興が完遂されました。

一方水天宮は江戸時代に筑前国久留米の水天宮本宮より現在の長者町に御分霊を勧請奉斎し新田開発の水害守護として祀られた。明治の初め、社殿を建立再興し、安産・子育ての守護神として広く崇敬を集めましたが、横浜大空襲で全焼、境内地も米進駐軍に接収されてしまい、その後は杉山神社の氏子内に仮社殿を奉斎し、杉山神社の神官により祭事を執り行ってまいりましたが、奉祀の継続が困難になり、平成十年 杉山神社に相殿神として迎え合祀され、それ以降「太田杉山神社」「横濱水天宮」が一緒にお祀りされているのが当神社でございます。(頒布の用紙より)

歴史考察

太田村総鎮守・杉山大明神と称された杉山神社

社伝によると、「太田杉山神社」の創建年代は不詳。

古くより当地の住民は産生神と仰ぎ「杉山大明神」と称して信仰したと云う。

古来、火防の神として霊験あらたかだったと伝わっている。

当地周辺は太田村と呼ばれ当社はその総鎮守とされた。

江戸時代初期までの太田村は入江となっていた大岡川の河口にあった農村であった。

太田村とその隣の吉田新田

大岡川の河口にあった太田村の地形が大きく変わるのは江戸初期のこと。

横浜の基礎を築いたとも云われる吉田新田の開墾が大きく関わってくる。

江戸時代初期に太田村と対岸の中村との間を埋め立てて完成したのが吉田新田。

吉田新田は現在の横浜関内地区の外側、南西側に伸びる低地の市街地の殆どが吉田新田の開発によって開墾された埋立地であるため、横浜の基礎を築いた新田。

入江の河口にあった太田村は、吉田新田の成立によって現在の地形に近づいたと云える。

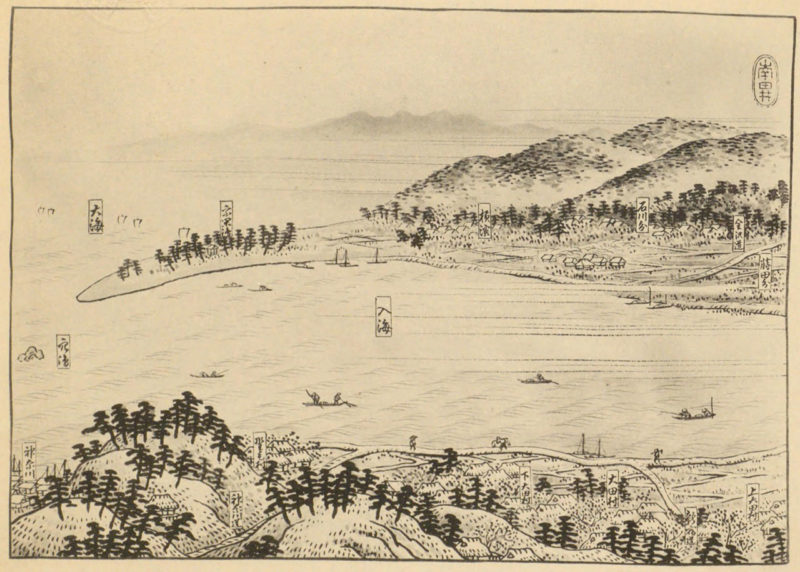

吉田新田が開墾される前の様子を描いた資料がある。

まだ入江がある江戸初期の様子の想像図。

「入海」と書いているのが吉田新田として埋め立てられる事となる入江である。

画像の下側に「下大田村」「大田村」「上大田村」と記してあり、これが太田村一帯。

当社はこうした農村の鎮守として崇敬を集めた。

一部区域のみに見られる杉山神社の謎

「杉山神社」は一部区域のみに見られる謎多き土着の信仰である。

現在の横浜市・川崎市など一部区域のみに見られる神社。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では小社に列格する「都筑郡一座 小 杉山神社」と記載されているため、武蔵国の延喜式内社(式内社)とされる古社。

しかし式内社に比定される「杉山神社」がどの神社であったのかは不詳であり、その信仰も謎めいている。

杉山神社は特に鶴見川流域に散在しており、鶴見川流域に広がった信仰なのが分かる。

東側は多摩川を超えると一切見られなくなるのが特徴。

更に南の大岡川流域にも杉山神社がいくつか点在。

当社はこうした大岡川沿いの杉山神社の一社となっている。

この大岡川がほぼ境と云え、これより先には見る事ができない。

よって「杉山神社」は杉山信仰として武蔵国南側に流れる鶴見川・帷子川・大岡川流域に浸透し、土着の神としてお祀りされたものと推測できる。

江戸時代の頃には「杉山神社」が72社あるとの記述が残っているが、現在は40社ほど。

現在は「杉山大明神」として、五十猛神や日本武尊を主祭神とする神社が多い。

当社も正にその「杉山神社」の一社であり、大岡川流域に鎮座し、日本武尊を祭神として祀る。

第12代景行天皇皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

こうした土着の信仰である当社は杉山大明神と称され村民たちより信仰を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された杉山神社

文化七年(1810)、社殿を造営。

その際に山上に鎮座していた「大神宮」「金刀比羅宮」の二社を合祀したと云う。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(太田村)

杉山明神社

除地。五間に九間。往還の西山の麓にあり。村の鎮守なり。前に鳥居を建。本社五尺に四尺五寸。上屋四間に三間。巽向。神体は束帯の形にて長五寸許。本地は薬師なり。長一尺二寸。例祭九月十二日。按するに都筑郡吉田村杉山神社は「延喜式神名帳」に載る所なりと云。近郷同祭神の社多し。皆彼神を勧請せしなるべし。村内大光院持。本社の左右に天神稲荷の二社あり。又社殿の山に太神宮金毘羅の二宇あり。

太田村の「杉山明神社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように太田村の鎮守であった。

「近郷同祭神の社多し」とあり、近隣には「杉山神社」が多くあった事が記されている。

「社殿の山に太神宮金毘羅の二宇あり」とあるが、この2社は既に合祀されていたと見られる。

水害の守護神とされた水天宮・安産子育ての守護神

社伝によると、「横濱水天宮」の創建年代は貞亨年間(1684年-1688年)だと云う。

吉田新田が開発される頃、度々水害に悩まされたため、筑後国久留米(現・福岡県久留米市)より現在の横浜長者町あたりに「水天宮」の御分霊を勧請。

「水害の守護神」として信仰をされたと伝わる。

福岡県久留米市に鎮座する神社で、正式には「水天宮」。

全国にある「水天宮」の総本宮。

壇ノ浦の戦いで生き延びた按察使局(あぜちのつぼね)伊勢が、安徳天皇と平家一門の霊を祀る祠を建てた事が創建由来とされている。

江戸時代になると久留米藩二代藩主・有馬忠頼によって現在地に遷座して以後、歴代久留米藩主からから篤い崇敬を受けた。

水(水難除け・漁業・海運・水商売)と子供を守護(安産・子授け)する神様として信仰を集めている。

明治の初め、河野与七と云う人物がこの地を開拓する際に旧御神体を発見。

そこで社殿を建立して再興したと云う。

以後、「安産・子育ての守護神」として信仰を集めた。

関東圏では特に江戸の久留米藩有馬家上屋敷内に鎮座していた「水天宮」(現・東京都中央区日本橋蛎殻町)が広く信仰を集めていて、江戸の「水天宮」には以下のような伝承が残されている。

江戸時代に久留米藩有馬家上屋敷内に鎮座していた頃、鈴の緒(お参りする際に鳴らす鈴に下がる紐)に晒木綿が使用されていて、月に一度、鈴の緒を交換していたが、「水天宮」の鈴の緒のお下がりを譲り受けた妊婦が、その鈴の緒を腹帯として使ってみると、ことのほか安産だった事から、たちまちその評判が広まり、大勢の人々が安産を願って「水天宮」に参拝するようになったと云う。

明治以降の歩み・戦前の古写真で見る旧社殿

明治になり神仏分離。

明治二年(1869)、「杉山大明神」と称されていた当社は「杉山神社」へ改称。

明治六年(1873)、村社に列した。

横浜港が開かれ急速に発展を遂げた横浜周辺。

太田村周辺も発展を遂げ江戸時代には太田陣屋が設けられ、明治に入ると黄金町・日ノ出町・三春町・英町・霞町・清水町・初音町・児玉町が成立して太田村から分離。

これらの町域は元々は太田村の区域であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、太田村・戸部町・吉田新田・平沼新田・尾張屋新田が合併して戸太村(とだむら)が成立。

当地は戸太村大字太田となった。

明治二十三年(1890)、氏子区域内の「日枝神社」を合祀。

明治三十四年(1901)、横浜市へ編入される事となり南太田町が成立。

この南太田が現在も町名として残る。

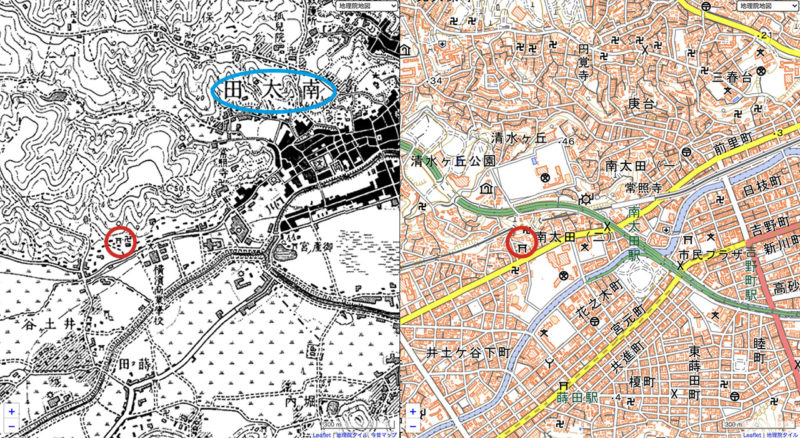

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社の裏手は高台(山)になっていてその麓にあった事が分かる。

南太田の地名が大きく記されているが、当社は一帯の鎮守として信仰を集めた。

明治四十一年(1908)、近隣の「浅間神社」「東神社」「稲荷社(2社)」を合祀。

大正十年(1921)、神饌幣帛料供進社に指定された。

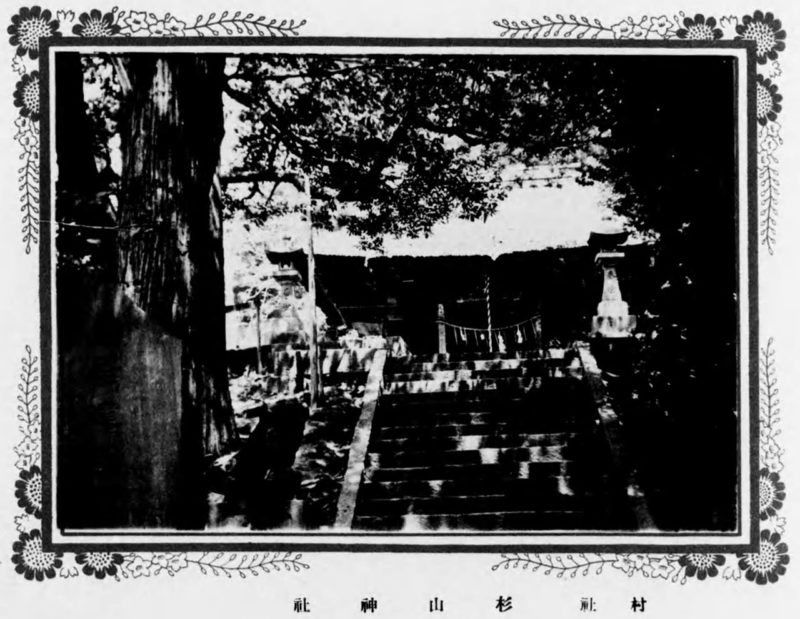

戦前の社殿や境内が分かる貴重な写真。

鬱蒼と生い茂った樹木や御神木があり、石段の上に社殿が鎮座していた事が分かる。

かなり緑の多い境内だった事が窺える。

昭和二十年(1945)、横浜大空襲によって多大な被害を受ける。

社殿・社務所・境内の樹木に至るまで全てを焼失。

戦後の復興・平成になり2社が合祀

昭和三十三年(1958)、社殿・社務所等を再建。

この社殿が現存。

この社殿が現存。

平成十年(1998)、「杉山神社」に相殿神として「水天宮」を合祀。

それ以降「太田杉山神社」「横濱水天宮」が一緒に祀られる形となっている。

それ以降「太田杉山神社」「横濱水天宮」が一緒に祀られる形となっている。

「水天宮」は横浜大空襲で社殿などを全焼。

戦後はGHQに境内地が接収されてしまう。

そのため「杉山神社」の氏子内に仮社殿を奉斎し、「杉山神社」の神職が祭事を執り行っていたと云う。

奉祀の継続が困難になったため合祀される形となった。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

杉山神社と水天宮の社号碑

最寄駅の南太田駅から徒歩数分の距離、平戸桜木道路沿いに鎮座。

南太田交番前の信号近くに鳥居が設けられている。

南太田交番前の信号近くに鳥居が設けられている。

注目すべきは社号碑。

注目すべきは社号碑。

右手にあるのが「太田総鎮守杉山神社」と記された社号碑。

昭和十二年(1937)の社号碑で戦前のもの。

昭和十二年(1937)の社号碑で戦前のもの。

右手にあるのが「水天宮」と記された社号碑。

平成十年(1998)に「杉山神社」へ「水天宮」が合祀され、現在は2社がお祀りされている事が分かる。

平成十年(1998)に「杉山神社」へ「水天宮」が合祀され、現在は2社がお祀りされている事が分かる。

鳥居を潜ると駐車場を兼ねた参道。

その先に注連柱。

その先に注連柱。

石段の上に境内が広がる配置は戦前の古写真と変わらない。

石段の上に境内が広がる配置は戦前の古写真と変わらない。

古くから現在も高台を背にするように鎮座する。

古くから現在も高台を背にするように鎮座する。

安産子育ての象徴・乳飲みの狛犬

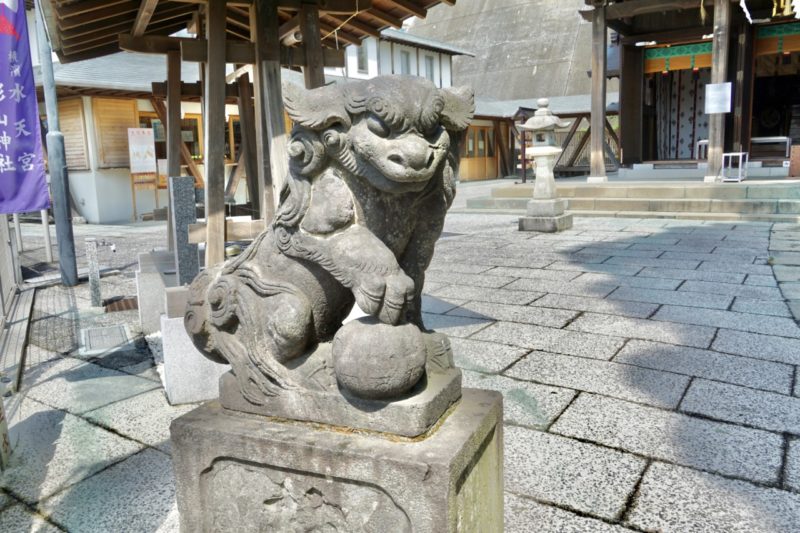

石段を上ると一対の狛犬。

当社のシンボル的な狛犬として親しまれている。

当社のシンボル的な狛犬として親しまれている。

右にある阿形の狛犬は乳飲みの狛犬。

母親が子供に乳を与える狛犬で、母親は子供を撫でるような姿。

母親が子供に乳を与える狛犬で、母親は子供を撫でるような姿。

安産・子育ての象徴として信仰され、撫でる事で安産にしたり母乳の出もよくなると伝わる。

安産・子育ての象徴として信仰され、撫でる事で安産にしたり母乳の出もよくなると伝わる。

吽形は玉持ち。

台座の刻印が掠れてほぼ見えないため奉納年は不明。

台座の刻印が掠れてほぼ見えないため奉納年は不明。

江戸流れの狛犬で造形から江戸時代後期から明治にかけてのものと思われる。

江戸流れの狛犬で造形から江戸時代後期から明治にかけてのものと思われる。

戦後に再建された社殿・2社の扁額

参道の正面に社殿。

旧社殿は横浜大空襲で焼失。

旧社殿は横浜大空襲で焼失。

横浜大空襲では樹木も含め灰燼と帰したと云い、かつては緑の多かった境内もさっぱりと整備。

横浜大空襲では樹木も含め灰燼と帰したと云い、かつては緑の多かった境内もさっぱりと整備。

昭和三十三年(1958)に再建された木造社殿。

昭和三十三年(1958)に再建された木造社殿。

再建からの年季を感じさせつつも状態良く維持されている。

再建からの年季を感じさせつつも状態良く維持されている。

本殿も同様の木造で状態も良い。

本殿も同様の木造で状態も良い。

注目すべきは扁額だろう。

社号碑と同様に「杉山神社」「水天宮」と2社の扁額が掲げられていて、古くから太田村の総鎮守である「杉山神社」と、安産子育ての神様として信仰を集めた「水天宮」の2社が祀られている事を表している。

社号碑と同様に「杉山神社」「水天宮」と2社の扁額が掲げられていて、古くから太田村の総鎮守である「杉山神社」と、安産子育ての神様として信仰を集めた「水天宮」の2社が祀られている事を表している。

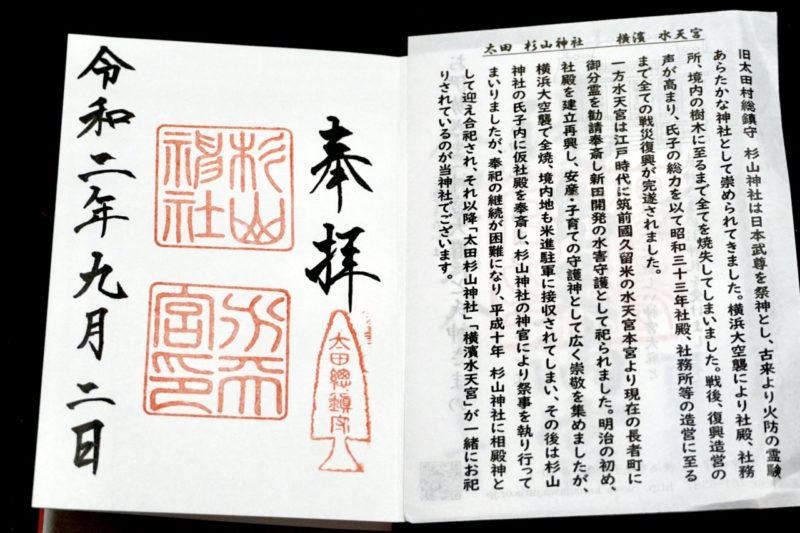

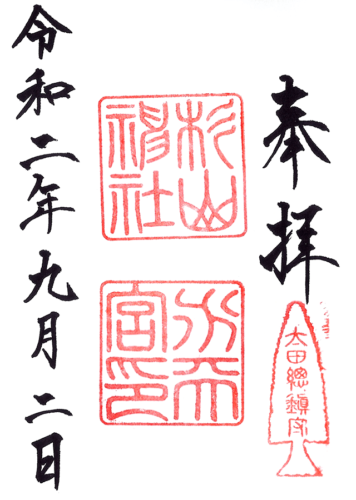

御朱印には杉山神社と水天宮の印を押印

御朱印は「杉山神社」「水天宮印」の2つの朱印が押印されているのが特徴。

右下には「太田総鎮守」と記された杉の印。

右下には「太田総鎮守」と記された杉の印。

授与所には安産御守などの授与品も豊富。

全国の「水天宮」と同様に安産・子育ての神として信仰を集めているため戌の日の「安産祈願」も人気。

所感

旧太田村の総鎮守として信仰を集めた当社。

謎多き「杉山神社」の一社であり、土着の信仰があった事が窺える。

古くは「火防の神」として信仰を集めたと伝わっていて、農村の鎮守として崇敬されたのであろう。

江戸時代初期になると吉田新田の開発によって地形も大幅に変わり、幕末になると横浜が開港した事で太田村周辺も大きく発展を遂げ、明治になると太田村から多くの町が分離している。

かつては緑生い茂った境内だったと思われるが、横浜大空襲で至る所が焼失。

戦後の再建で現在のような境内になり、平成に入ってからは同じく横浜大空襲で焼失した「水天宮」を合祀した事で、現在は「杉山神社」「水天宮」の2社が祀られる形に。

乳飲みの狛犬と「水天宮」の相性も良くシンボルとして親しまれている。

「水天宮」は安産・子育ての神として人気が高く、今では「横浜水天宮」の名の方が通りが良いかもしれないが、あくまで古くから地域の鎮守として鎮座していたのは「杉山神社」であるため、しっかりと2社の名を残しているのは有り難い。

村の鎮守としての信仰と、安産・子育ての神としての信仰を共存させた良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2020/09/02

コメント