目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

野田市を代表する神社・櫻木神社

千葉県野田市桜台に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧桜台村の鎮守。

野田市最古の神社とされる。

近年になって境内整備が進み、現在は桜の名所として知られる地域一帯の中核神社。

可愛らしい御朱印や御朱印帳は人気が高く、御朱印ブームの火付け役の1社とも云える。

現在も人気の高い1社で遠方からの参拝者も多い。

神社情報

櫻木神社(さくらぎじんじゃ)

御祭神:倉稲魂命・武甕槌命・伊弉諾尊・伊弉冉尊

社格等:村社

例大祭:4月17日

所在地:千葉県野田市桜台210

最寄駅:野田市駅

公式サイト:https://sakuragi.info/

御由緒

当神社は、社記によれば平安朝の仁寿元年(西暦851年)に、大化の改新で活躍した大職冠藤原鎌足公五代の後胤で、冬嗣公三男の嗣良公が、この地に居を移した時、この処に桜の美しい大木があり、公がこれの木のもとに倉稲魂命を祀り、その後武甕槌命の神を祀ったのが始まりであると伝えています。

「倉稲魂命、当国野原ノ中ニ創建成リ、櫻乃木ノ元ヘ座ス、神武神人皇五拾五代文徳天皇御宇、仁寿元年初午ノ日稲荷大明神奉祀ス、此時櫻木ノ中ニ座ス、名津ケテ櫻木村ト号ス、後又人皇六拾六代一条天皇御宇、永祚元年壱拾弐月初午ノ日櫻乃木ノ元ヘ宮所建立ス、時ニ桜台ト号ス、此時野原開発ノ年ナリ」正暦三年(992年)「宮司家文書より」

その後、冬嗣公の八男良世公の孫にあたる藤原則忠氏(髙梨相模)が祭祀を継承したと伝えています。現社家はその継承から28代目、初代から31代目に当たります。

現存する宮司家社家文書によれば、この地は古くに「桜木村」と呼ばれ、後に「桜台村」となり、桜が咲き誇る美しい里だったと考えられています。桜の宮と称へられている所以です。そして今もなお広大な御神徳により、広くこの地の開発の守護神として御神慮を示され、また野田市最古のお社としてその歴史を重ね、参詣する人みな朝に祈り、夕に感謝の誠を捧げてまいりました。

当地御鎮座の後も「さくら咲く 櫻の宮に詣づれば 大神の恵みいただき大願開花」と、祈る者後を絶たず各地より多くの崇敬をあつめています。(公式サイトより)

歴史考察

平安時代に創建・野田市最古の神社

社伝によると、仁寿元年(851)に創建と伝わる。

藤原嗣良によって当地に創建されたと云う。

平安時代初期に左大臣として活躍し藤原氏の長であった藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)の三男とされている。

嗣良が当地に移住した際、桜の美しい大木を発見。

この桜の木のもとに倉稲魂命を祀り、その後、武甕槌命を祀ったのが当社の始まりであると伝えられている。

「伏見稲荷大社」の御祭神として知られ、稲荷神(お稲荷さん)として知られる神。

穀物の神として全国的に篤く信仰されている。

こうした伝承により、当社は「野田市最古の神社」とされている。

桜台村の開発の守護神

宮司家社家文書によると、当地(桜台)は古くは「桜木村」と呼ばれたと云う。

桜台には古くから人の定住があったとされ、古墳時代の桜台遺跡が発掘されている。

当社境内からは出土品が多く出ていて、古くから聖地とされた当地に創建したと推測できる。

当社境内からは出土品が多く出ていて、古くから聖地とされた当地に創建したと推測できる。

永祚元年(989)、宮所が造営。

これを機に当地は「桜台村」とされ、この時期に当地が開墾されたと伝えている。

当社は桜台村の開発の守護神として崇敬された。

親鸞が逗留し聖徳太子像を授けた伝説

鎌倉時代には、親鸞が当地に逗留。

菩提樹の一顆を植え聖徳太子像を授けたと伝わる。

鎌倉時代の日本の僧で浄土真宗の宗祖とされる。

後に浄土宗の開祖とされた法然を師と仰ぎ、浄土往生を説く真実の教えを継承し、更に高める事に尽力した。

当社の境内には、観音菩薩と親鸞作の聖徳太子像が安置された「観音堂」があったと云う。

神仏習合の中で桜台村の鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代に醤油産業で知られた野田・親鸞の足跡巡りが流行

江戸時代に入ると、野田周辺に醤油産業が興る。

江戸川などの水運を利用して江戸へ出荷。

野田は醤油の生産地として名を馳せるようになる。

また陸路としても日光東往還が整備。

桜台村からも近い山崎宿(野田市山崎周辺)などの宿場も発展していく。

江戸時代には、親鸞の足跡巡りが一部で流行。

親鸞作の聖徳太子像が安置されたと云う当社境内の「観音堂」には数多くの参拝者が訪れたと云う。

明治以降の歩み・大規模な整備

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって桜台村・山崎村・今上村・花井新田・堤根新田などが合併して梅郷村が成立。

当地は梅郷村桜台で当社はその一帯の鎮守であった。

村名は、5ヵ村が合併したことから「梅の五弁」をなぞり「その花の香ばしく後に堅実に実を結ぶ」に因んだ。

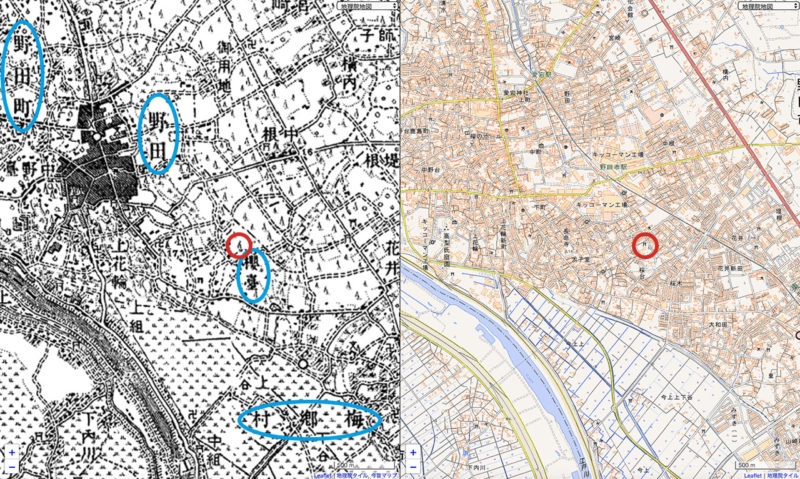

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、当時の地図には神社の地図記号を見ることはできない。

おそらく当時はまだ小さな神社であったのだと見られる。

梅郷村、桜台と云った地名を見ることもできる。

当時の野田はまだ線路もないため、現在の流山街道を中心に発展していたことも窺える。

大正六年(1917)、野田醤油株式会社(現在・キッコーマン)が設立される。

野田市は醤油産業の中で栄え、当社の北西にはキッコーマン本社が置かれた。

戦後になり境内整備が進む。

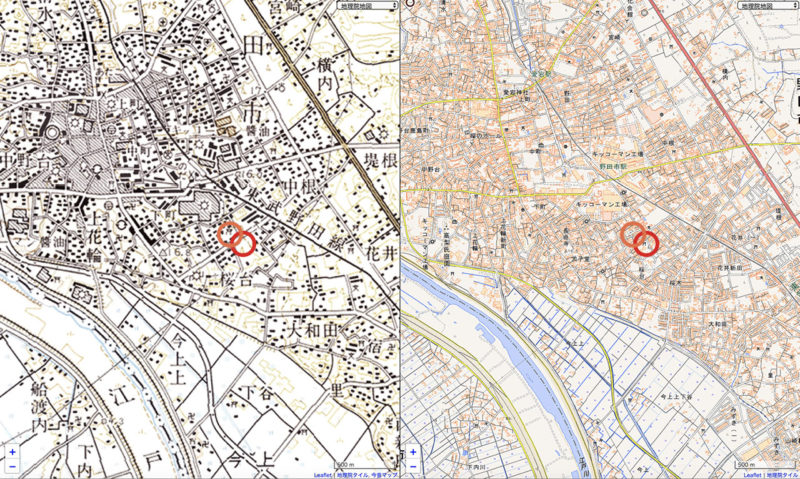

昭和五十五年(1980)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

現在の鎮座地よりやや北西の位置、通りを挟んだ奥に神社の地図記号を確認する事ができる。

現在は児童公園になっている一画で、これが当社にあたる。

平成にかけて大規模な整備が行われ、現在の立派な境内となる。

そのため新しい建造物が多く、近代的でとても美しい境内となっている。

現在では多くの兼務社を抱え地域の中核神社として発展。

桜の名所として知られ美しい境内は人気が高い。

可愛らしい御朱印や御朱印帳は人気が高く、御朱印ブームの火付け役の一社とも云える。

境内案内

桜が美しい大鳥居・約30種類もの桜が約400本

最寄駅の野田市駅からは徒歩15分ほど。

300台ほど駐車可能な大きな駐車場が整備されているので、自家用車などで参拝する方が多い。

駐車場と共に立派な大鳥居。

大鳥居の周辺には多くの桜が植えられている。

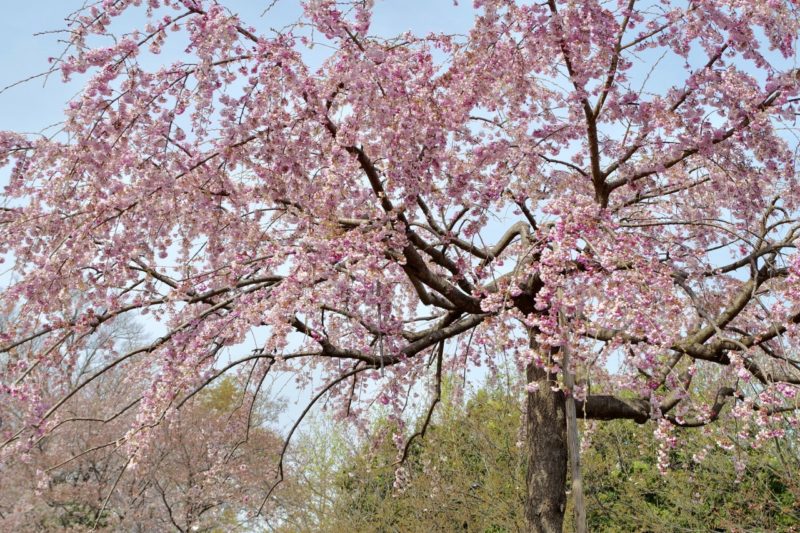

大鳥居の周辺には多くの桜が植えられている。

こちらはソメイヨシノよりも早咲きの河津桜。(2019年3月撮影)

こちらはソメイヨシノよりも早咲きの河津桜。(2019年3月撮影)

美しいソメイヨシノ。(2017年4月撮影) 桜の時期になると「櫻木神社」名の通りとても美しい。

桜の時期になると「櫻木神社」名の通りとても美しい。

駐車場の先には大鳥居。

以前は黒系の色合いであったが、白で塗り替えられた。

以前は黒系の色合いであったが、白で塗り替えられた。

平成五年(1993)に建立されたもので、野田市最大の鳥居。

平成五年(1993)に建立されたもので、野田市最大の鳥居。

その周辺にも枝垂れ桜など美しい桜。(2017年4月撮影)

ソメイヨシノだけでなく多くの桜が植えられている。

ソメイヨシノだけでなく多くの桜が植えられている。

当社では約30種類もの桜を約400本植えており、様々な桜を楽しむ事ができる。

当社では約30種類もの桜を約400本植えており、様々な桜を楽しむ事ができる。

綺麗に整備された参道や神門・参道脇の境内社

大鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

整備が行き届き実に美しい鎮守の杜を形成。

整備が行き届き実に美しい鎮守の杜を形成。

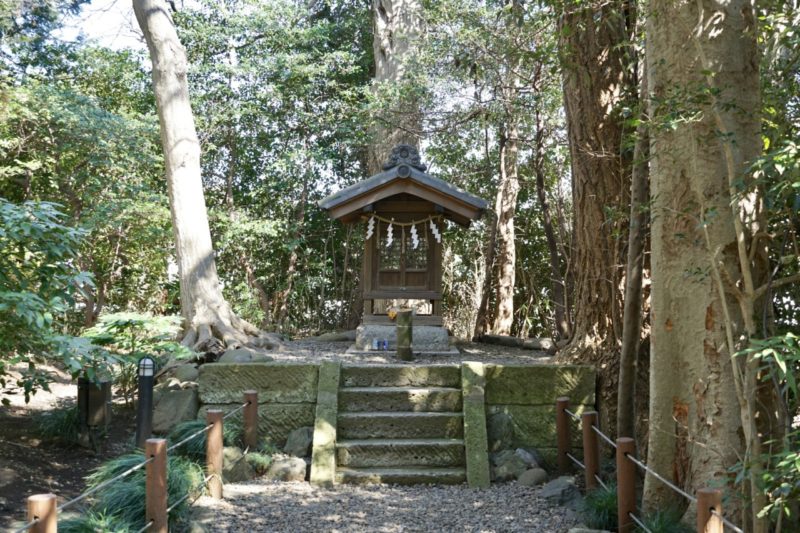

途中に境内社なども置かれている。

途中に境内社なども置かれている。

参道のすぐ右手に日天社。

御祭神は天照大神と大国主命。

御祭神は天照大神と大国主命。

「伊勢神宮」と「出雲大社」の神、天津神と国津神の最高神を祀る。

「伊勢神宮」と「出雲大社」の神、天津神と国津神の最高神を祀る。

参道を更に進むと途中右手にも境内社。

鳥居の先、奥に雷神社・琴平神社・粟嶋神社。

鳥居の先、奥に雷神社・琴平神社・粟嶋神社。

右手側に小御岳神社・浅間神社・大杉神社。

右手側に小御岳神社・浅間神社・大杉神社。

いずれも小祠や石碑にて祀られている。

いずれも小祠や石碑にて祀られている。

なお、参道途中にも様々な桜。(2017年4月撮影)

桜の名所として美しい参道。

桜の名所として美しい参道。

参道を進むとその先に神門。

桜の社紋が多く掲げられている。

桜の社紋が多く掲げられている。

この先が神域。

この先が神域。

神門を潜ると櫻花の手水処。

新しく整備された一画で櫻の花びらを形どった手水舎。

新しく整備された一画で櫻の花びらを形どった手水舎。

なんとも個性的。

なんとも個性的。

美しく存在感のある神明造の社殿

社殿は美しくも存在感のあるもの。

記平成になって造営された神明造の社殿。

記平成になって造営された神明造の社殿。

美しい拝殿。

美しい拝殿。

実に綺麗で整った造り。

実に綺麗で整った造り。

大社とも云えるような良い社殿。

大社とも云えるような良い社殿。

この立派な社殿だけでも地域からの崇敬の篤さを感じる事ができる。

この立派な社殿だけでも地域からの崇敬の篤さを感じる事ができる。

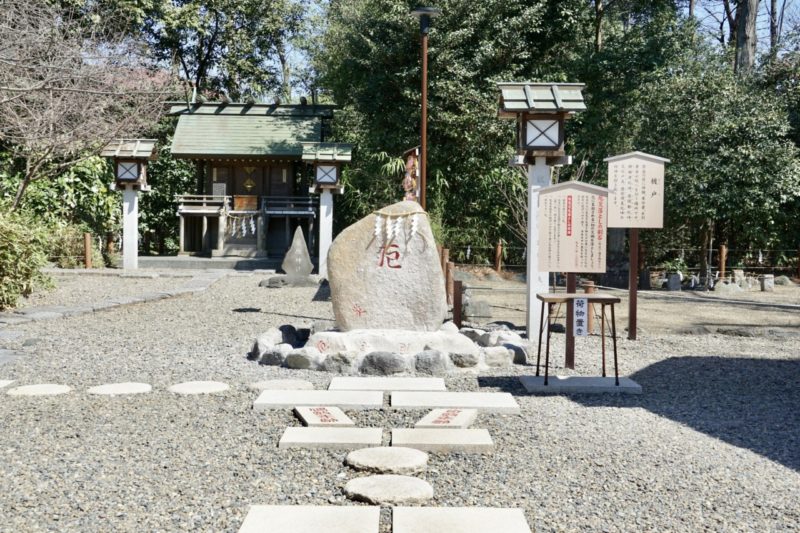

ケンケンパ厄払い・境内社・御神水

社殿の右手には面白い一画。

ケンケンパで厄払いと云う一画。

ケンケンパで厄払いと云う一画。

ケンケンパをして厄玉を投げつける仕組みになっている。

ケンケンパをして厄玉を投げつける仕組みになっている。

その奥には境内社の菅原神社。

学問の神である菅原道真公を祀る当社の菅原神社では、男女で参拝方法が違う。

学問の神である菅原道真公を祀る当社の菅原神社では、男女で参拝方法が違う。

男子は左回り、女子は右回りで一周巡って合格祈願をすると良いとある。

男子は左回り、女子は右回りで一周巡って合格祈願をすると良いとある。

その左手に音女稲荷神社。

こちらは明治十九年(1886)に創建され、野田市内の音女通りに鎮座していたと云う。

こちらは明治十九年(1886)に創建され、野田市内の音女通りに鎮座していたと云う。

さらに健康のなで石。

その左手には御神水のお水取りができる一画。

その左手には御神水のお水取りができる一画。

飲用する事もできるが、煮沸推奨との事。

飲用する事もできるが、煮沸推奨との事。

神池の一画には田の神様「タノカンサー」の像。

神池の一画には田の神様「タノカンサー」の像。

田の神様を像とするのは、鹿児島県と宮崎県の一部にしか見られない民族風習。

古来タノカンサーと親しみを込めて信仰されている。

当社にも田の神様(桜の神様)として像が置かれた。

夫聲人松・縁結びの桜・マンホールなど

参道途中に女聲人松(めおとまつ)。

松葉の帯紐に思いを書き結ぶ。

松葉の帯紐に思いを書き結ぶ。

縁結びの松とされ人気を博している。

縁結びの松とされ人気を博している。

その近くにマンホール。

当社オリジナルのマンホールになっているのが特徴。

当社オリジナルのマンホールになっているのが特徴。

授与所の近くに縁結びの桜。

そっと触れて願いを込めると良いと云う。

そっと触れて願いを込めると良いと云う。

他にも様々な施策や整備が行われている。

他にも様々な施策や整備が行われている。

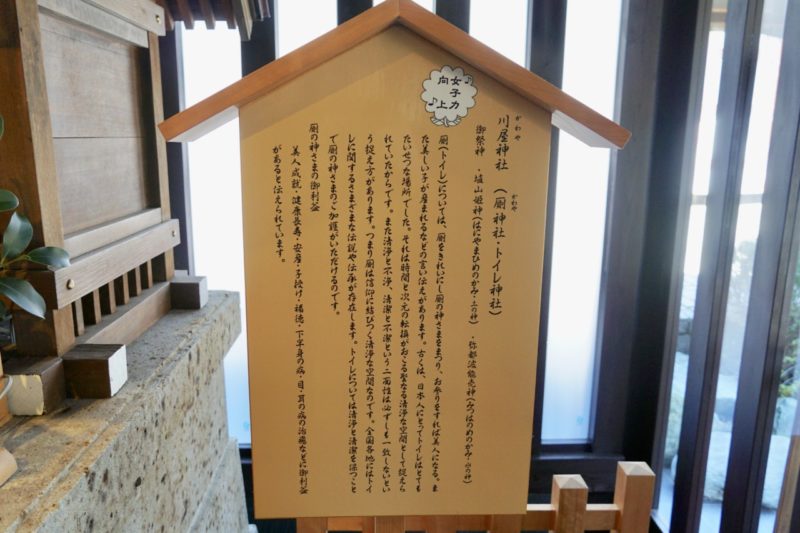

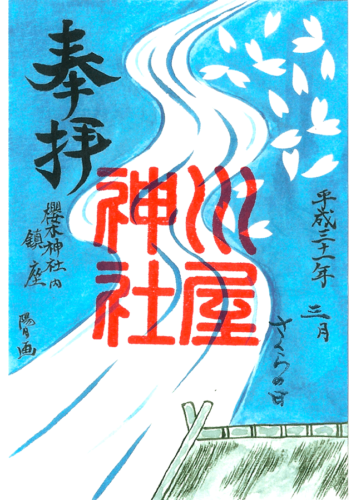

グッドトイレ審査員特別選奨受賞のトイレ・川屋神社

授与所の左手に独立した立派なトイレ。

KAWAYAホールと呼ばれているトイレで、密かに人気の高い一画。

KAWAYAホールと呼ばれているトイレで、密かに人気の高い一画。

境内にあるトイレは「KAWAYAホール」と呼ばれる。

日本トイレ協会の2012年グッドトイレ審査員特別選奨受賞のトイレ。

とてもモダンながらデザイン性の高いトイレとなっている。

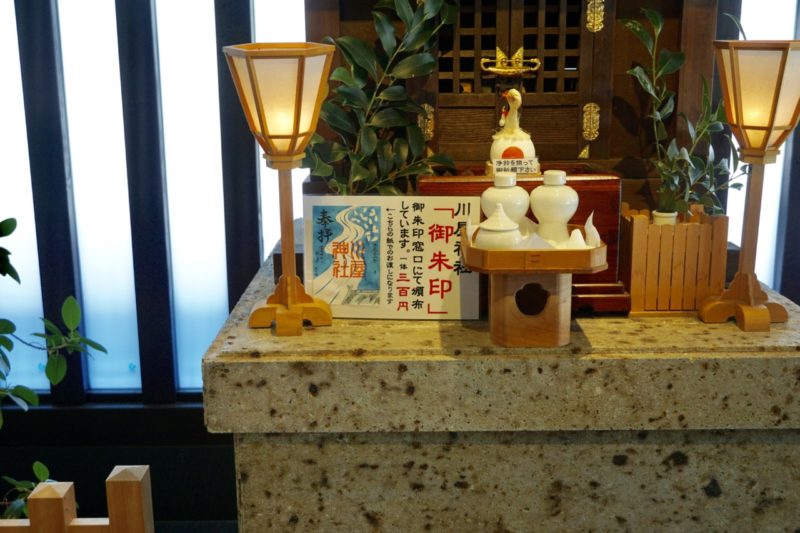

このKAWAYAホール内に境内社の川屋神社。

厠神社・トイレ神社とも云える神社。

厠神社・トイレ神社とも云える神社。

御祭神は埴山姫神(はにやまひめのかみ)・弥都波能売神(みつはのめのかみ)。

御祭神は埴山姫神(はにやまひめのかみ)・弥都波能売神(みつはのめのかみ)。

専用の御朱印も用意しているため人気が高い。

専用の御朱印も用意しているため人気が高い。

子供向けの電車おトイレも整備。

子供向けの電車おトイレも整備。

なんともユニークなおトイレ。

なんともユニークなおトイレ。

KAWAYAホールの近くには客殿で2022年春に竣工予定。

貸し切りの披露宴などで使われる予定。

貸し切りの披露宴などで使われる予定。

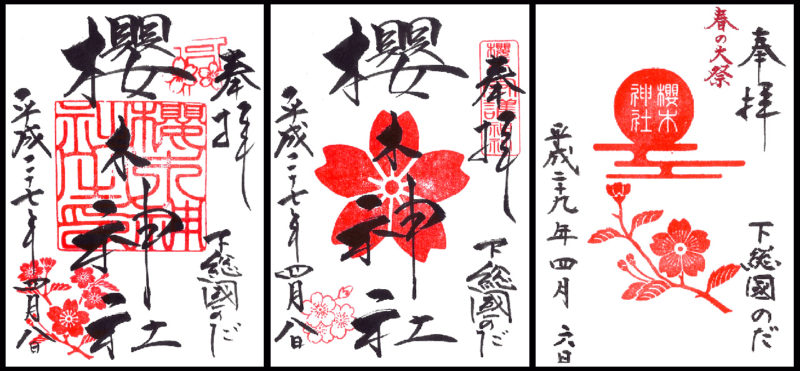

桜の可愛い御朱印・川屋神社の御朱印

御朱印は授与所にて。

混雑時などは授与方法などが変更になるので案内に従いたい。

混雑時などは授与方法などが変更になるので案内に従いたい。

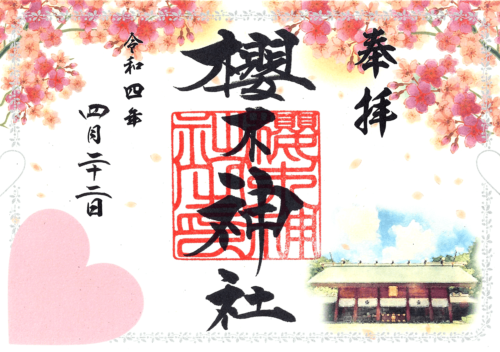

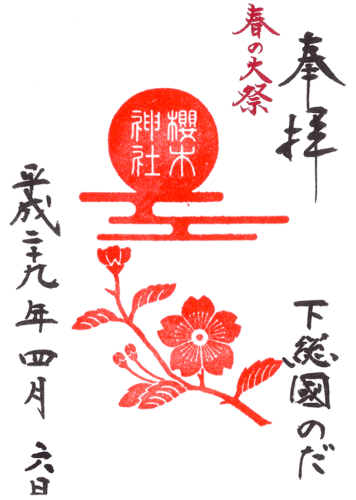

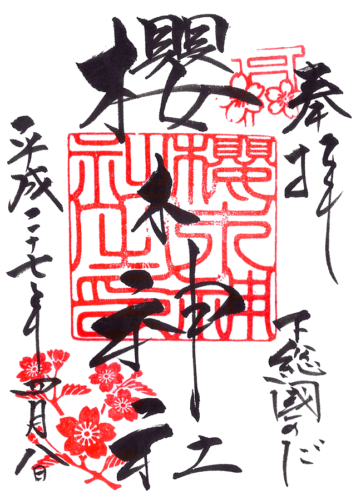

通常御朱印は社名印と社紋印の2種類を用意。

時期によっては限定御朱印も授与される。(画像右は2017年4月の大祭限定御朱印)

時期によっては限定御朱印も授与される。(画像右は2017年4月の大祭限定御朱印)

また境内社「川屋神社」の御朱印も用意。

別紙での頒布となるがデザイン性の高いもの。

別紙での頒布となるがデザイン性の高いもの。

季節や月替りの限定御朱印

季節や月替りで限定御朱印も数多く用意。

こちらは2022年4月に参拝した際に掲示されていた御朱印。

こちらは2022年4月に参拝した際に掲示されていた御朱印。

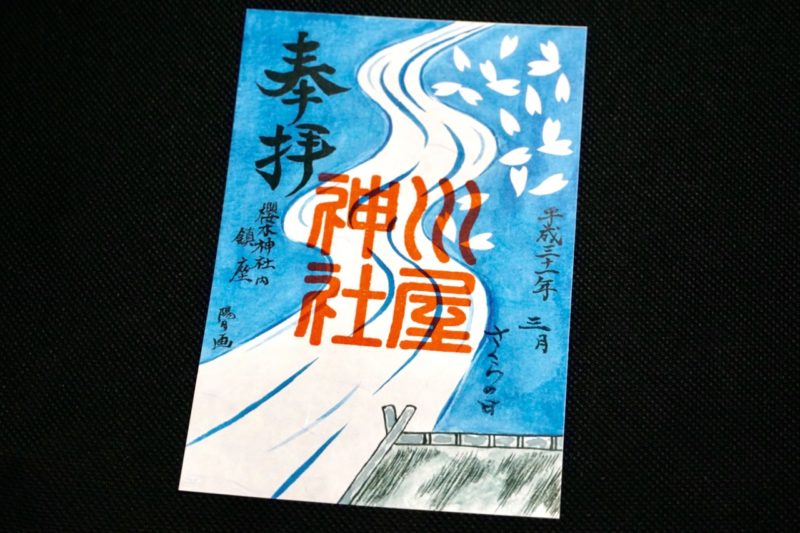

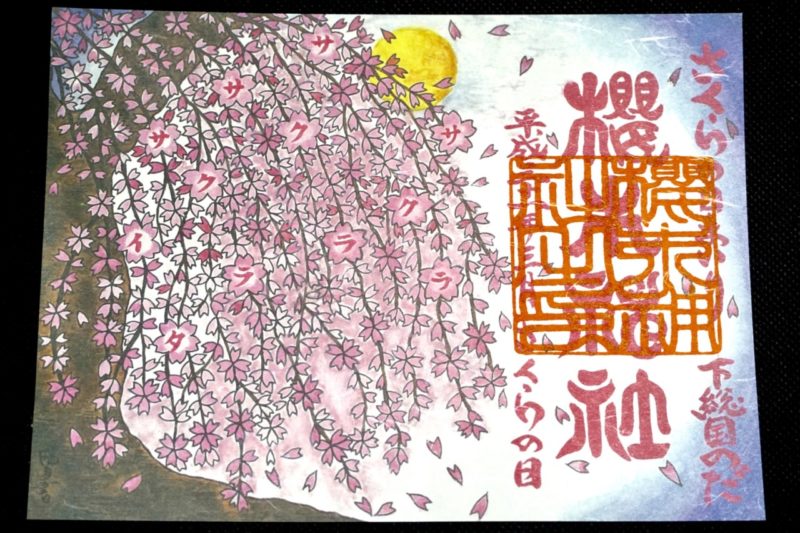

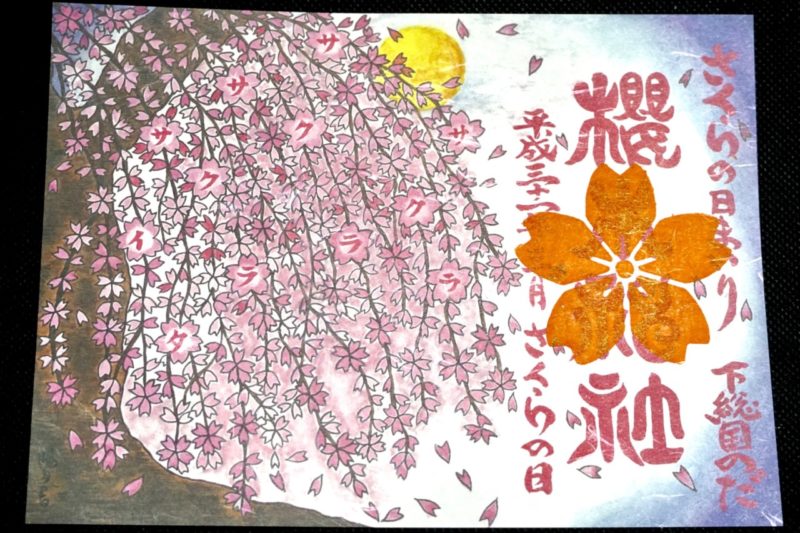

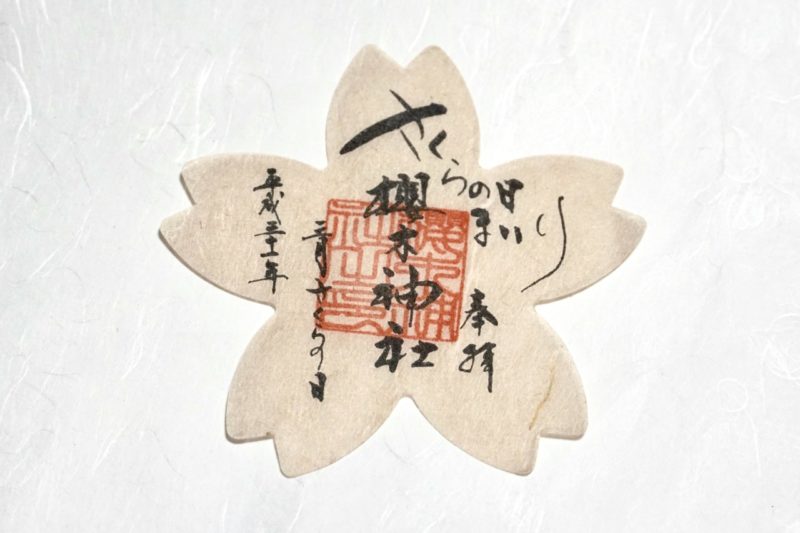

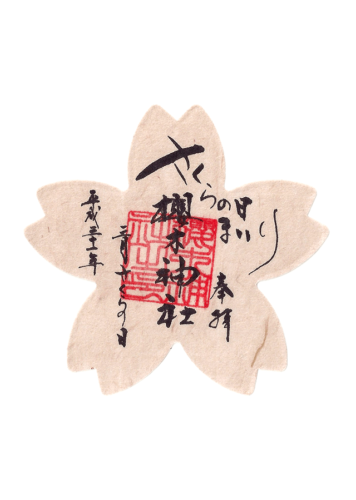

2017年の「さくらの日まいり」に頂いた限定御朱印。

社名印が押されたもの。

社名印が押されたもの。

社紋印が押されたもの。

社紋印が押されたもの。

桜の花びらを形どった可愛らしいものの3種類。

桜の花びらを形どった可愛らしいものの3種類。

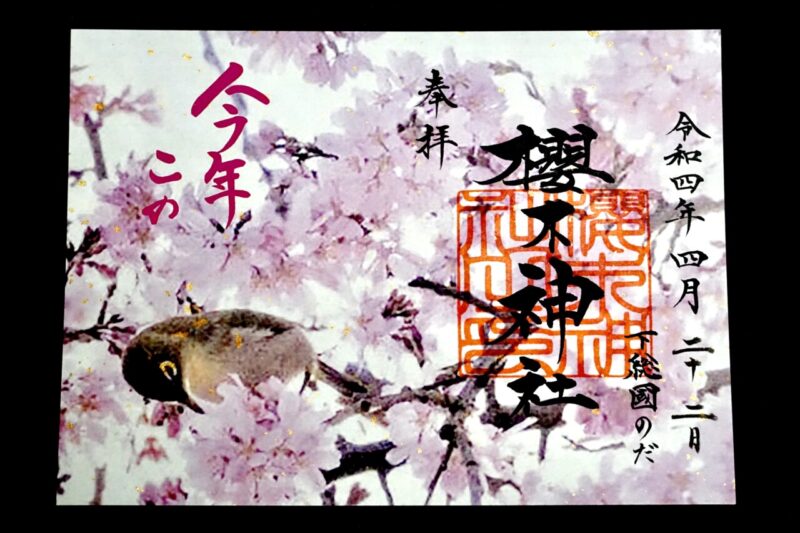

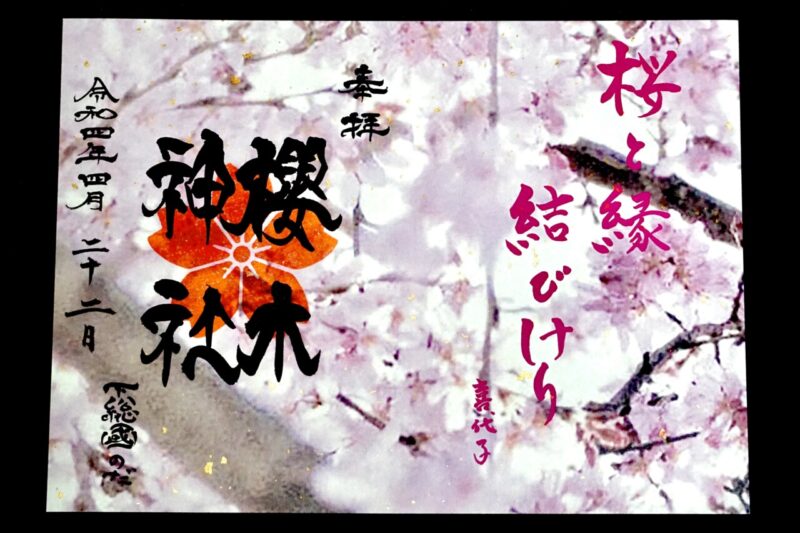

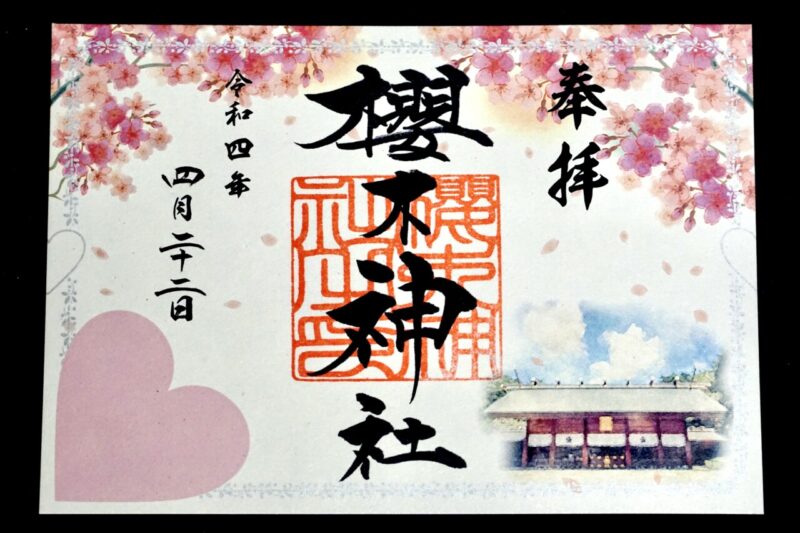

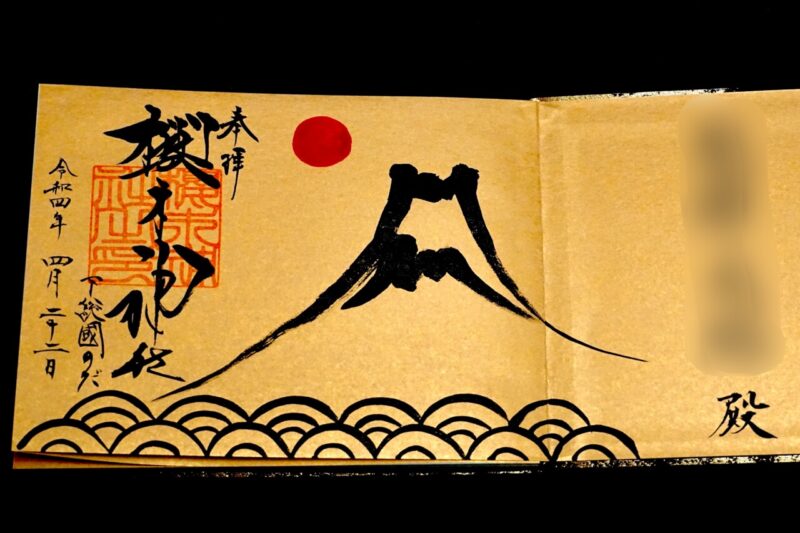

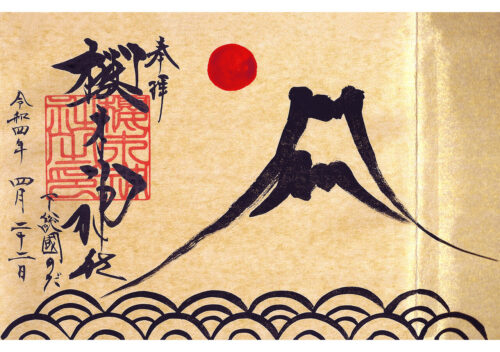

2022年4月は大祭限定御朱印を頂いた。

社名印の限定御朱印。

社名印の限定御朱印。

社紋印の限定御朱印。

社紋印の限定御朱印。

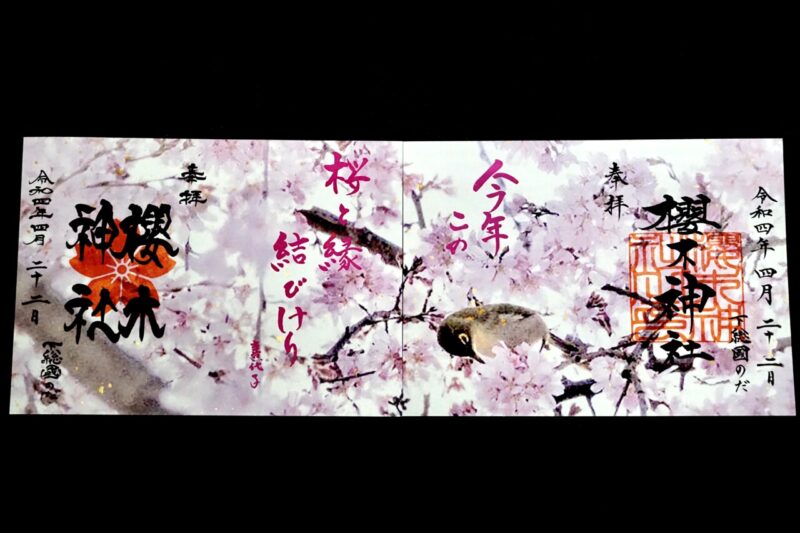

2枚で絵柄も合わさる形。

2枚で絵柄も合わさる形。

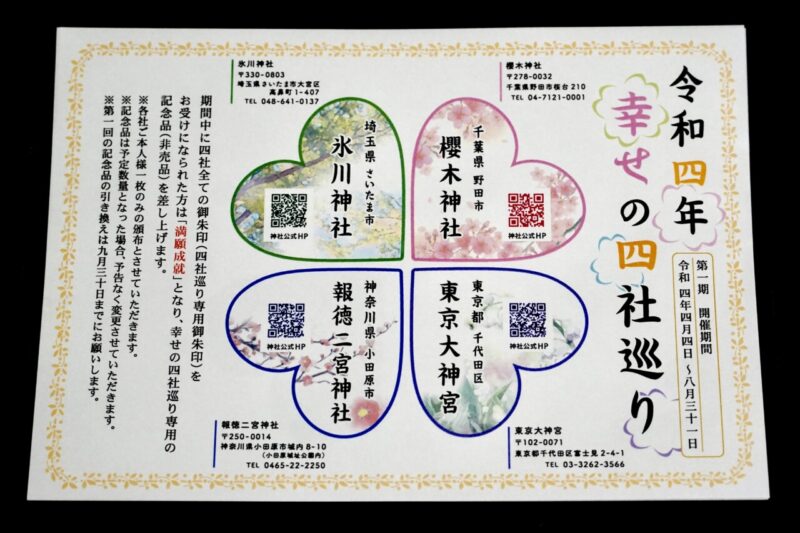

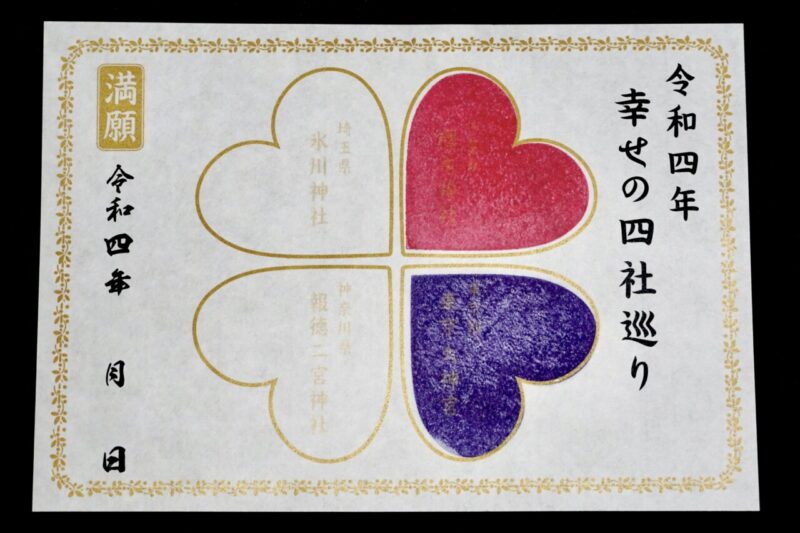

2022年開催!一都三県の神社を巡る「令和四年幸せの四社巡り」

2022年4月4日からは「令和四年幸せの四社巡り」を開催。

一都三県の神社を巡る御朱印企画で当社も参加。

■開催期間:4月4日-8月31日

■開催期間:4月4日-8月31日・東京大神宮(東京都千代田区)

・報徳二宮神社(神奈川県小田原市)

・武蔵一宮氷川神社(埼玉県さいたま市)

・櫻木神社(千葉県野田市)

各社専用御朱印を用意していて最初に御朱印を頂いた神社で満願用紙も頂ける。

以降は満願用紙を持ち各神社で専用御朱印を頂いた際にハート型印を押印。

満願成就で記念品のトートバッグ(非売品)や御朱印帳袋(非売品)を頂ける。

※記念品が予定数量となった場合は予告なく変更あり。記念品の引き換えは9月30日まで。

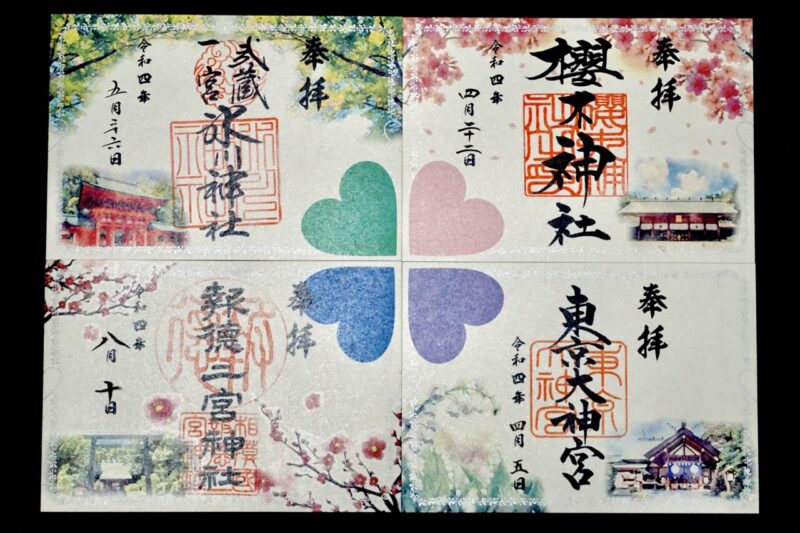

各社見開きの専用御朱印を用意。

こちらは当社の専用御朱印で、御朱印を頂くと満願用紙も頂ける。

こちらは当社の専用御朱印で、御朱印を頂くと満願用紙も頂ける。

以降はこの満願用紙を持ち、各神社で専用御朱印を頂くとハート型のシールを貼って下さるので、4社巡り満願となると記念品を頂ける流れ。

以降はこの満願用紙を持ち、各神社で専用御朱印を頂くとハート型のシールを貼って下さるので、4社巡り満願となると記念品を頂ける流れ。

筆者は4月5日に「東京大神宮」から巡拝を開始、8月10日に「報徳二宮神社」で満願を達成。

全ての専用御朱印は並べるとハート型が四つ葉のクローバーになる形。

全ての専用御朱印は並べるとハート型が四つ葉のクローバーになる形。 満願の記念品として西陣織の御朱印帳袋を頂いた。(4色あり)

満願の記念品として西陣織の御朱印帳袋を頂いた。(4色あり)2023年も開催決定!一都三県の神社を巡る「令和五年ご縁を結ぶ四社巡り」

2023年4月14日からは「令和五年ご縁を結ぶ四社巡り」を開催。

一都三県の神社を巡る御朱印企画で当社も参加。

■開催期間:4月14日-8月31日

・東京大神宮(東京都千代田区)

・川越氷川神社(埼玉県川越市)

・來宮神社(静岡県熱海市)

・櫻木神社(千葉県野田市)

各社専用御朱印を用意していて最初に御朱印を頂いた神社で満願用紙も頂ける。

以降は満願用紙を持ち各神社で専用御朱印を頂いた際にハート型印を押印。

満願成就で記念品の西陣織特製スマホショルダー(非売品)を頂ける。

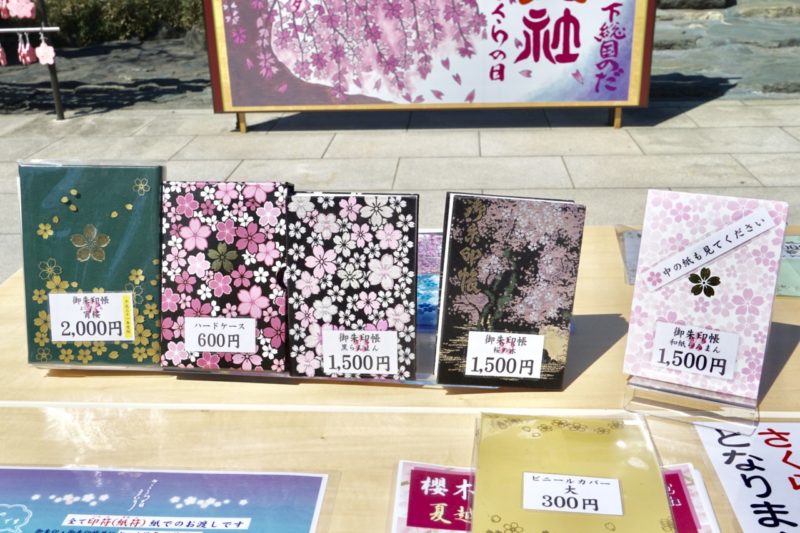

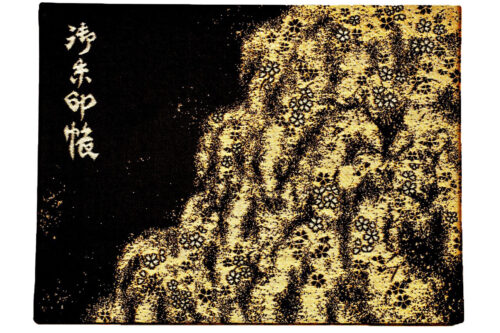

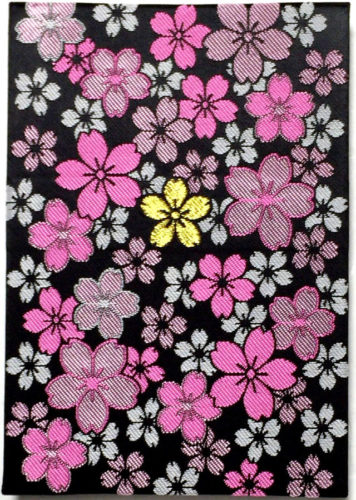

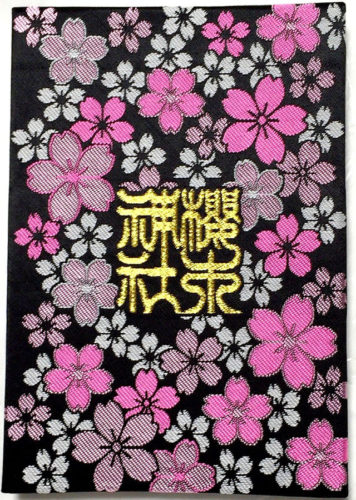

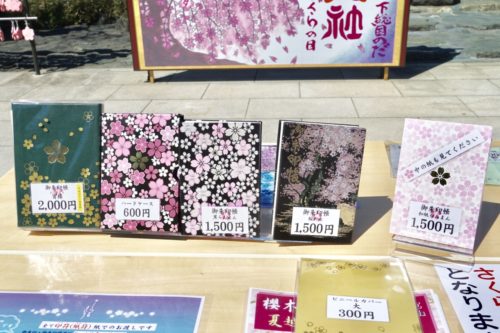

桜の可愛らしい御朱印帳・授与品

豊富で可愛らしい御朱印帳も人気。

いずれも桜を使用したもので、大変人気が高い。

いずれも桜を使用したもので、大変人気が高い。

授与品も桜をモチーフにしたものが多く用意。

公式サイトにて豊富な授与品を見る事ができるのでチェックしておくのもよい。

絵馬もピンク色の桜形。

他にも桜みくじなど、当社の社号と深い関わりのある桜に対する拘りを感じる。

他にも桜みくじなど、当社の社号と深い関わりのある桜に対する拘りを感じる。

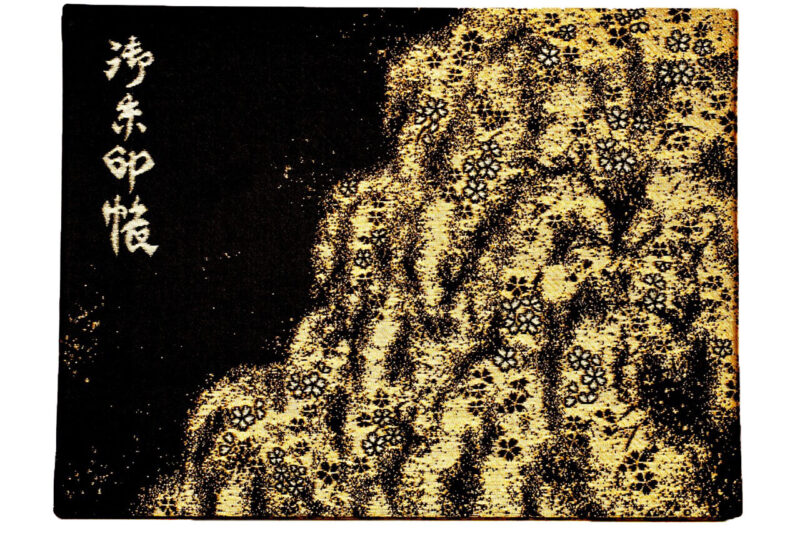

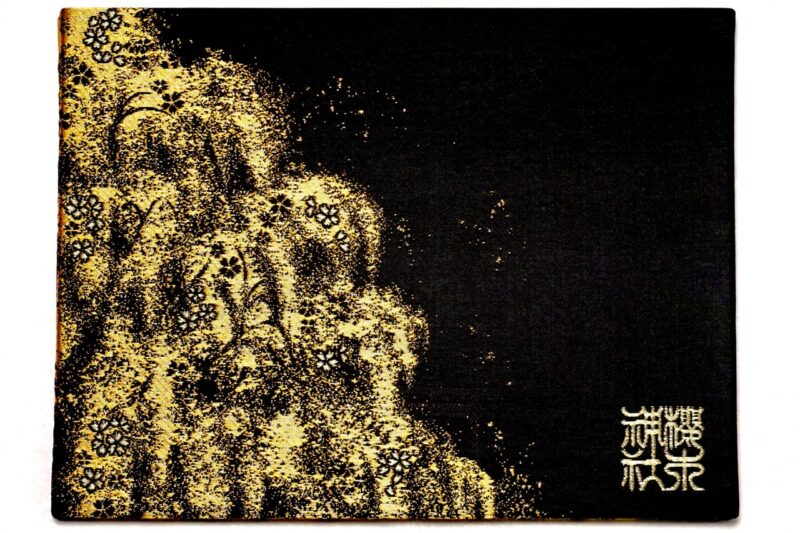

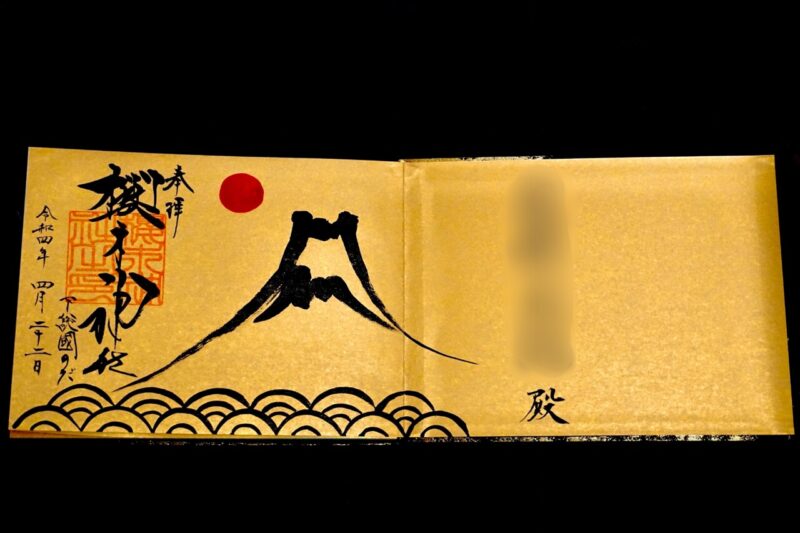

手書きの富士山・見開きの限定「夜桜御朱印帳」

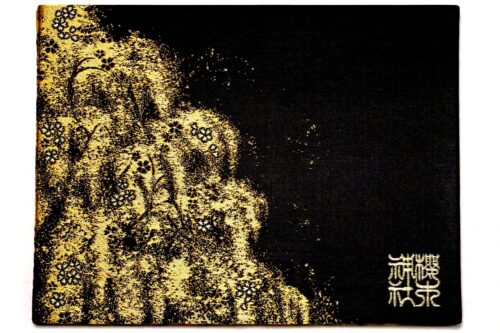

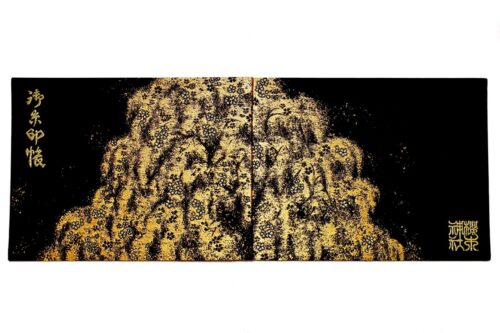

2021年12月より限定頒布の夜桜御朱印帳。

見開きサイズの御朱印帳で初穂料は5,000円。

見開きサイズの御朱印帳で初穂料は5,000円。

表面と裏面には黒を貴重とした金桜。

とても豪華な仕様。

とても豪華な仕様。

まさに特製の限定品。

まさに特製の限定品。

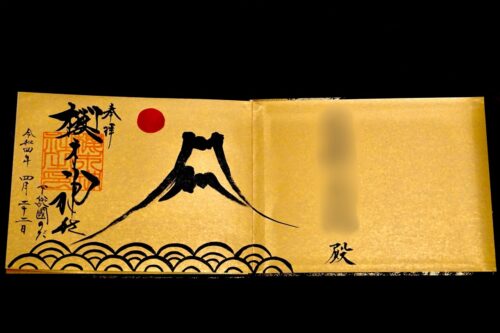

中の紙は豪華な金潜紙。

中の紙は豪華な金潜紙。

手書きで富士山と青海波のイラスト入の特製仕様で名前も揮毫して下さる。

手書きで富士山と青海波のイラスト入の特製仕様で名前も揮毫して下さる。

所感

桜台村の鎮守として崇敬された当社。

野田市最古の神社とされるが、近年までは比較的規模の小さな神社であったと思われる。

近年になり境内が大整備され、現在の姿へと変貌を遂げた。

常に綺麗に整備された美しい境内は、隅々までが素晴らしく、大変心地の良い境内となっている。

新しく現代的にも感じる境内ではあるが、こうした立派な境内に整備されたのは、キッコーマンなどの企業を始め、氏子の崇敬の賜物であろう。

当社の社号や社紋にもある桜を大切にしており、現在では桜の名所として知られるだけでなく、御朱印ブームを牽引する一社でもあり、神社側の努力を感じる。

様々な要素で参拝者への心遣いを感じる事ができる神社となっており、千葉県北部を代表する良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・700円(一部限定)・800円(四社巡り)

授与所にて。

※御朱印の最新情報は公式サイトにて。

※兼務社「下総野田愛宕神社」と境内社「川屋神社」の御朱印も拝受できる。

※2019年6月より通常御朱印を300円から500円に改定。

- 夜桜御朱印帳限定

- 令和四年幸せの四社巡り専用

- 2022年大祭限定/社紋印

- 2022年大祭限定/社名印

- 2019年さくらの日まいり/社紋印

- 2019年さくらの日まいり/社名印

- 2019年さくらの日まいり/桜型

- 川屋神社

- 2017年大祭

- 通常/社紋印

- 通常/社名印

御朱印帳

限定「夜桜御朱印帳」

初穂料:5,000円(限定御朱印代込)

授与所にて。

2021年12月より限定頒布の夜桜御朱印帳。

見開きサイズで中は金潜紙の豪華仕様。

手書きで富士山のイラスト付き。

最初のページに名前を揮毫して下さる。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 手書き富士山限定御朱印

御朱印帳「爛漫」

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

いずれも可愛らしい桜をデザインした御朱印帳。

定期的に限定御朱印帳も用意。

※筆者が頂いた2015年は初穂料1,000円だったが2019年参拝時は1,500円に変更。

- 表面

- 裏面

- 授与所掲示

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:600円

授与所にて。

金櫻守

初穂料:600円

授与所にて。

開運息災桜あめ

初穂料:300円

授与所にて。

オリジナルしおり

初穂料:─

授与所にて。

2015年に御朱印を拝受した際に一緒に頂いた。(現在は終了)

参拝情報

参拝日:2022/04/22(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/03/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/04/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/04/08(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

コメント