神社情報

來宮神社/来宮神社(きのみやじんじゃ)

御祭神:五十猛命・日本武尊・大己貴命

社格等:延喜式内社(小社論社)・村社・別表神社

例大祭:7月14日-16日(こがし祭)

所在地:静岡県熱海市西山町43-1

最寄駅:来宮駅

公式サイト:http://www.kinomiya.or.jp/

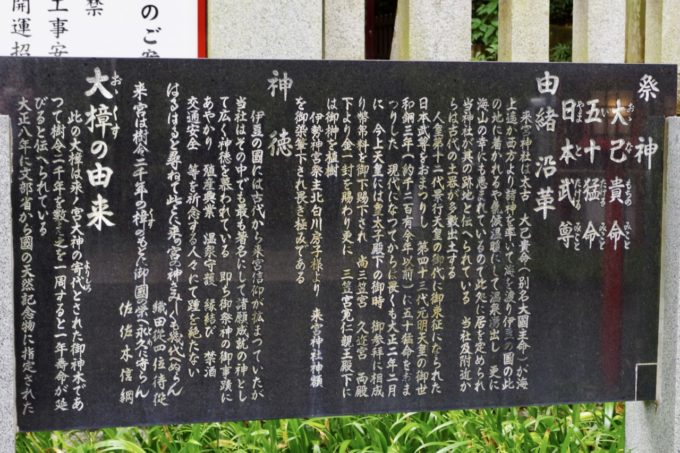

御由緒

古くから来宮大明神と称し、熱海郷の地主の神であって、伊豆の来宮の地に鎮座し、来福・縁起の神として古くから信仰されています。延喜式神名帳には「阿豆佐別神社」アズサワケジンジャの名で記されております。平安初期の征夷大将軍坂上田村麻呂公は戦の勝利を神前で祈願し、各地に御分霊を祀ったとも伝えられ、現在では全国四十四社のキノミヤジンジャの総社として、信仰を集めております。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

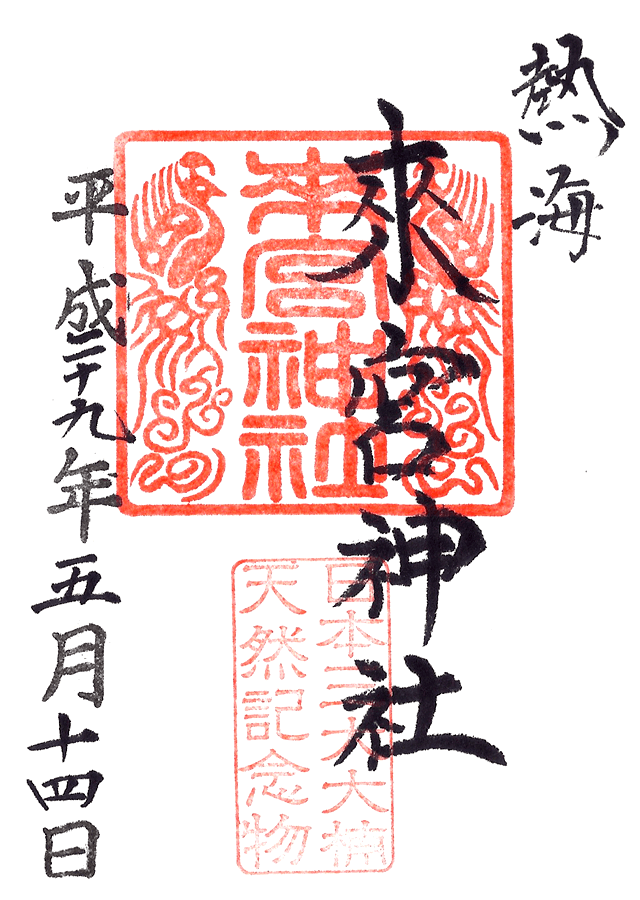

参拝日:2017/05/14

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※兼務社「湯前神社」の御朱印も頂ける。

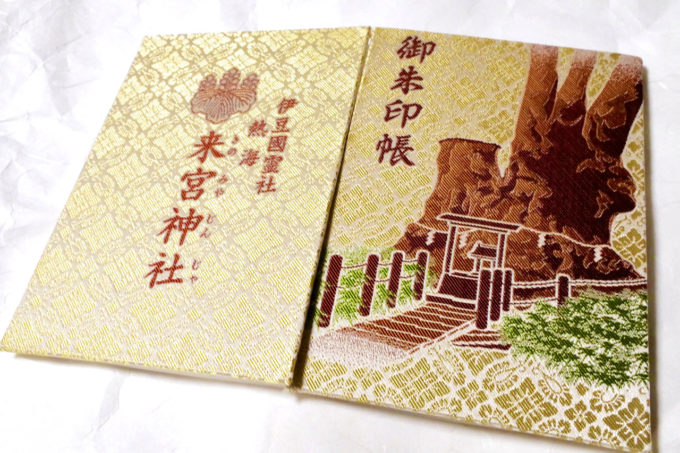

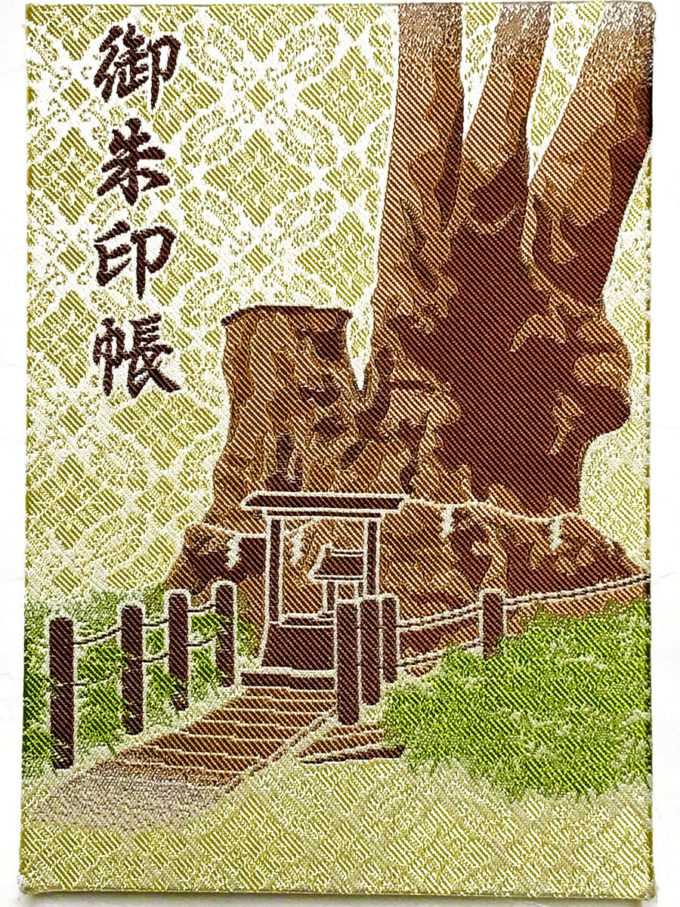

御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

樹齢2,000年以上と伝わる国の天然記念物の大楠をデザインしたもの。

背景が緑色と黄色のものの2種類が用意されている。

授与品・頒布品

バイク御守・反射ステッカー

初穂料:300円

授与所にて。

歴史考察

来宮大明神と称された熱海郷の地主神

静岡県熱海市西山町に鎮座する神社。

古くは「来宮大明神」と称された熱海郷の地主神。

旧社格では村社、現在は神社本庁の別表神社となっている。

延喜式内社「阿豆佐和気命神社」に比定する説もあり、全国に44社ある「キノミヤ神社」の総社とされている。

境内には本州最大で樹齢2,000年を超える大楠がある事でも知られる。

木の神である五十猛命を祀る

創建年代は不詳。

社伝によると、和銅三年(710)の伝承が伝えられている。

すると童子が現れ「我は五十猛命である。此の地に波の音の聞こへない七体の楠の洞があるからそこへ私をまつれ、しからば村人は勿論当地へ入り来る者も守護する。」と告げいなくなったと云う。

村人一同でその場所を探したところ見つかったのが現在の鎮座地であり、当地に御神像をお祀りした。

こうした伝承から当社の御祭神は五十猛命となっている。

木の根のような御神像を御神体とした事から「木の宮」と称されたと云う。

キノミヤ信仰の総社とされる

当社は「キノミヤ信仰」と呼べる神社の一社と云えるだろう。

キノミヤ信仰は、当社が鎮座する熱海の他に、特に伊豆半島から神奈川県西部にかけて広がり、「キノミヤ」には、古くから「来宮」「木宮」「黄宮」「紀伊宮」などの字をあてる事が多い。

全国に44社の「キノミヤ神社」があり、当社はその総社を称している。

地域に広がった民間信仰であったと思われ、御祭神も一定ではないのが特徴で謎も多い。

当社と同様に五十猛命を祀る神社が多いが、他の御祭神も見る事ができる。

「来宮」として、漂流物を御神体とし寄り来る神というもの。

他にも諸説あるが、こうした事を由来とする神社が多い。

当社は「木宮」「来宮」の2説が合わさり創建したものであろう。

漂流していた木の根のような御神体を祀り、御神木を信仰した歴史を持つ。

こうした事から当社は「木宮明神」や「来宮大明神」と呼ばれたと伝わる。

こうした事から当社は「木宮明神」や「来宮大明神」と呼ばれたと伝わる。

坂上田村麻呂が戦勝祈願した伝承

平安時代になると、征夷大将軍に任じられた坂上田村麻呂が当社に戦勝祈願したと伝わる。

戦勝祈願した当社の分霊を東北地方など各地に勧請していったとされる。

当社では、関東や東北にキノミヤ信仰の神社があるのは、田村麻呂が広めたものとしている。

上は幕末から明治に活躍した浮世絵師・月岡芳年が描いた『大日本名将鑑』より坂上田村麻呂。

禁酒の御神徳と断ちもの信仰

江戸時代には「禁酒」の神として民間信仰を集めたとされる。

江戸時代の説経本『をぐり』では、「さてそれがしは、けふは木の宮信仰、酒断酒」と記されており、「キノミヤ信仰」には禁酒の信仰があった事が分かる。

「キノミヤ」を「忌の宮」と解釈した事によって広がったものと推測される。

忌み(いみ)とは「忌み避けるべき事」という意味になり、禁酒に繋がったのであろう。

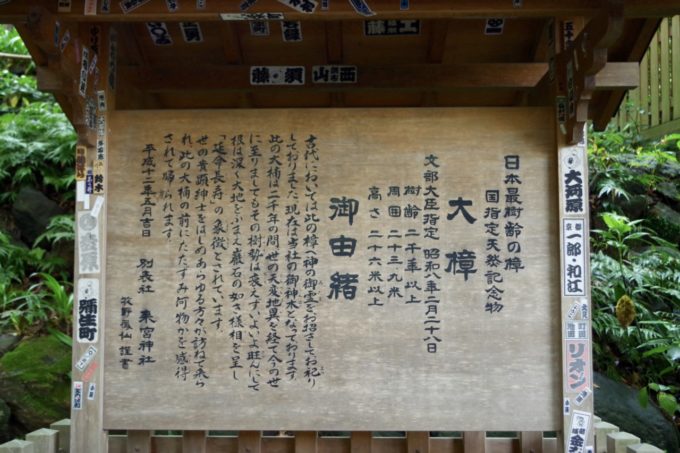

式内社「阿豆佐和気命神社」論社・大楠が国の天然記念物に指定

明治になり神仏分離。

当社は村社に列し、社名を「阿豆佐和気神社(あずさわけじんじゃ)」に改称した。

当社は式内社「阿豆佐和気命神社」(伊豆国賀茂郡)に比定され論社とされた事で、従来の「来宮大明神」から「阿豆佐和気神社」へ改称した経緯を持つ。

しかし現在は「阿豆佐和気命神社」は、東京都利尻島の「阿豆佐和氣命神社」であった事が判明しているため、当社は論社とは言い難いかもしれない。

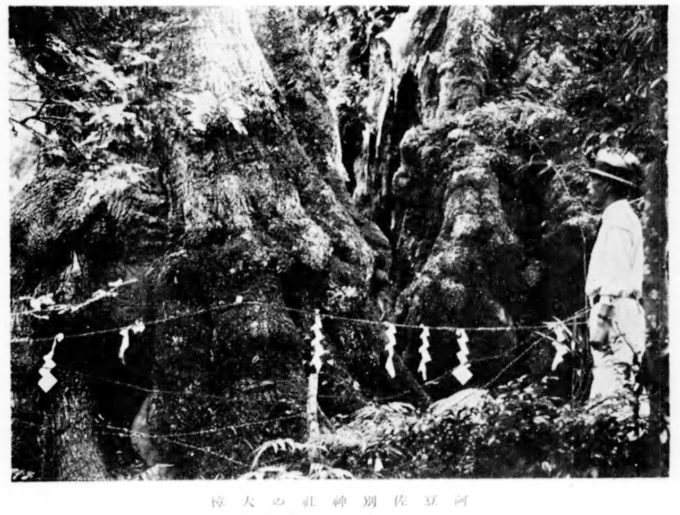

昭和八年(1933)、当社境内にある推定樹齢2,000年以上の大楠が国の天然記念物に指定。

旧社名時に登録されたため「阿豆佐和気神社の大クス」として登録されている。

昭和十六年(1941)に静岡県が出版した『静岡県史蹟名勝天然紀念物並国宝概要』。

「阿豆佐和気神社の大楠」の写真で、今も昔も変わらぬ素晴らしい姿を見せてくれる。

戦後になり、現在の「来宮神社」に改称。

神社本庁の別表神社となった。

神社本庁の別表神社となった。

その後も境内整備が行われ、現在は熱海を代表する神社として信仰を集めている。

境内案内

立派な境内・参道右手の第二大楠

最寄駅の来宮駅からすぐ北に鎮座。

朱色の大鳥居があり、鳥居の先、左手に手水舎。

朱色の大鳥居があり、鳥居の先、左手に手水舎。

大変立派な手水舎で綺麗に整備されている。

大変立派な手水舎で綺麗に整備されている。

綺麗に整備された参道が続く。

綺麗に整備された参道が続く。

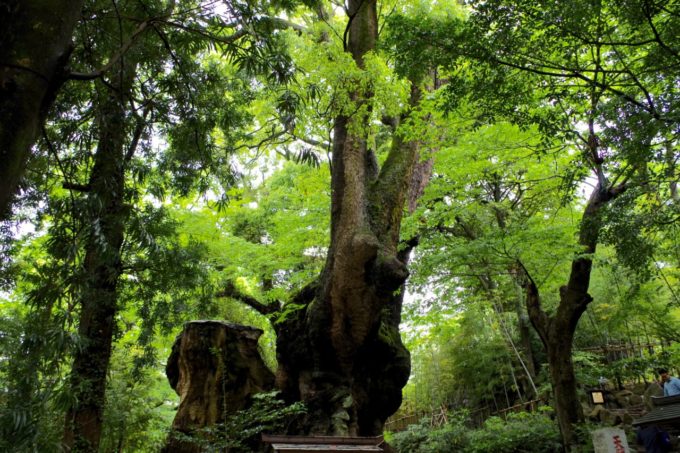

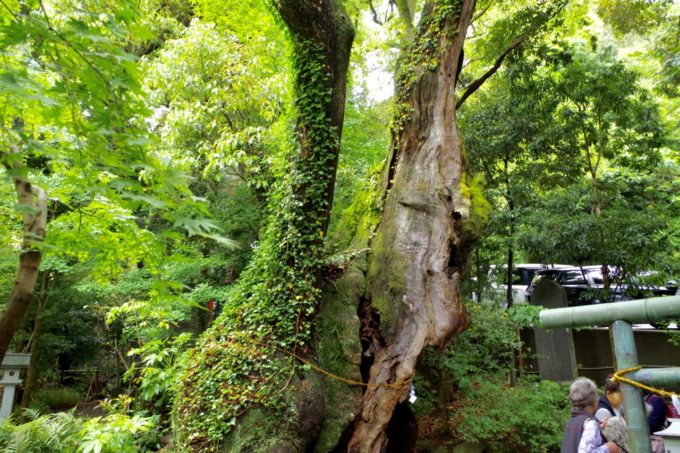

参道の右手に樹齢1,300年を超える第二大楠。

約300年前に落雷にあって幹の多くが失われており黒くなっているのが特徴的。

約300年前に落雷にあって幹の多くが失われており黒くなっているのが特徴的。

そうした状態でも力強く青々とした葉を実らせている。

そうした状態でも力強く青々とした葉を実らせている。

その先、右手に御神水のお水取り所。

健康長寿・運勢開運の効果があると信仰される御神水で、初穂料1,000円でお水取りができる。

健康長寿・運勢開運の効果があると信仰される御神水で、初穂料1,000円でお水取りができる。

立派な社殿と猪目(ハート)の落ち葉

社殿は朱色を基調とした立派な造り。

重厚感のある社殿で綺麗に整備。

重厚感のある社殿で綺麗に整備。

拝殿前の奉納幟旗には「別表来宮神社」の文字。

拝殿前の奉納幟旗には「別表来宮神社」の文字。

本殿も朱色に塗られていて鮮やか。

本殿も朱色に塗られていて鮮やか。

拝殿前にはハート型の落ち葉が用意されている事がある。

神職や巫女が落ち葉を掃き集めて作ったもので、撮影スポットとしても人気。

神職や巫女が落ち葉を掃き集めて作ったもので、撮影スポットとしても人気。

境内社は手水舎の奥に「来宮稲荷社」。

稲荷信仰の総本社「伏見稲荷大社」より勧請されたものと云う。

稲荷信仰の総本社「伏見稲荷大社」より勧請されたものと云う。

第二大楠の隣に「三峯神社」。

三峯信仰の総本社、秩父の「三峯神社」より勧請された。

三峯信仰の総本社、秩父の「三峯神社」より勧請された。

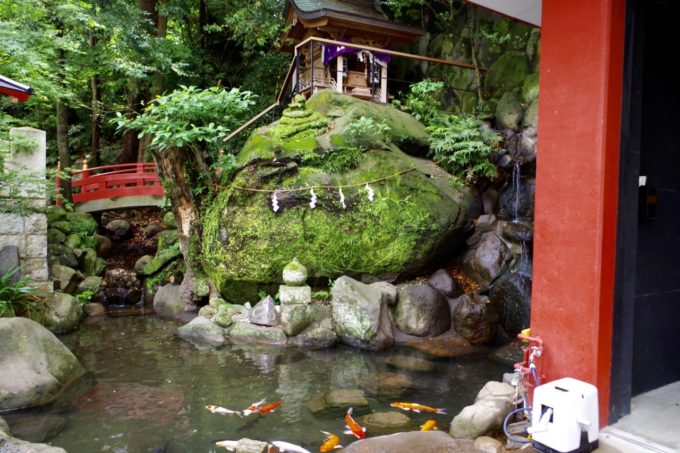

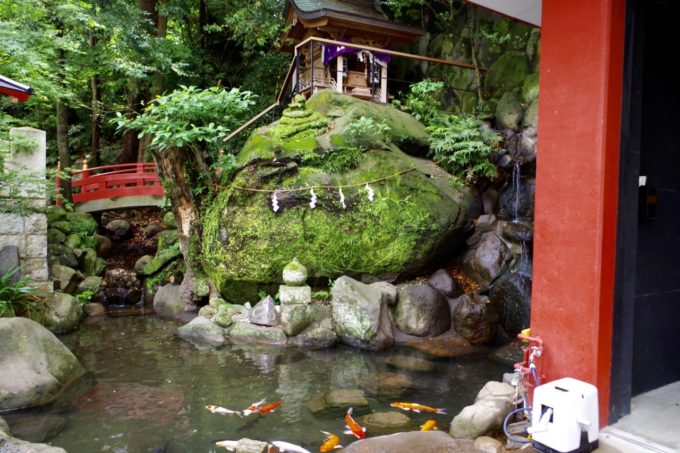

社殿の右手に「来宮弁財天」。

開運出世の御神徳があるとして古くから信仰を集めている。

開運出世の御神徳があるとして古くから信仰を集めている。

社の手前は綺麗に弁天池が整備されている。

社の手前は綺麗に弁天池が整備されている。

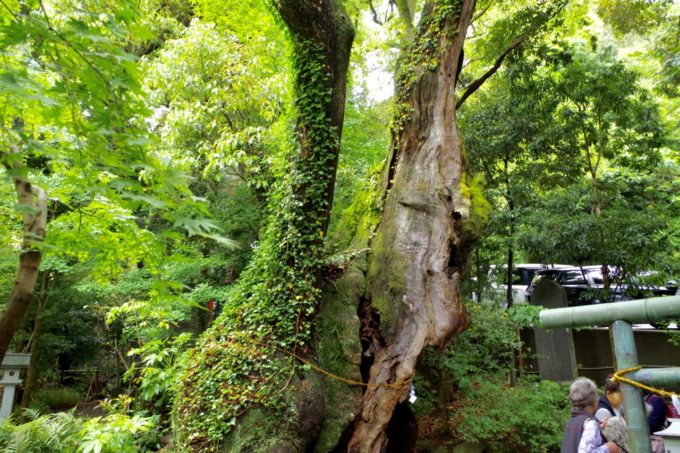

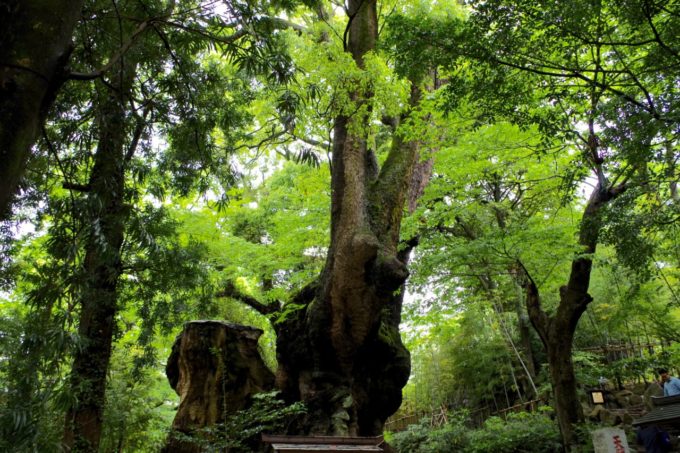

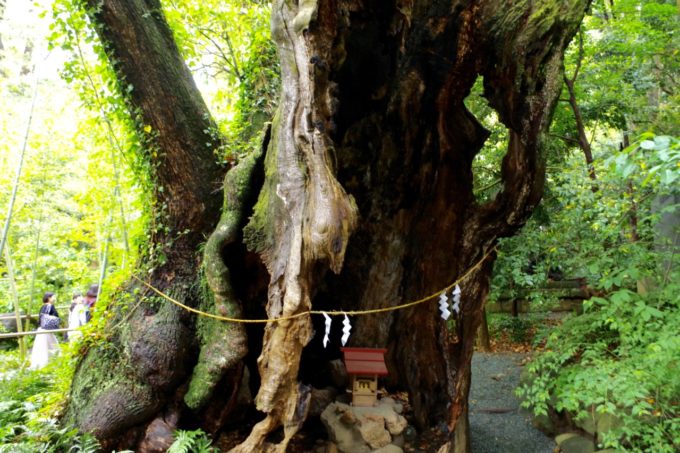

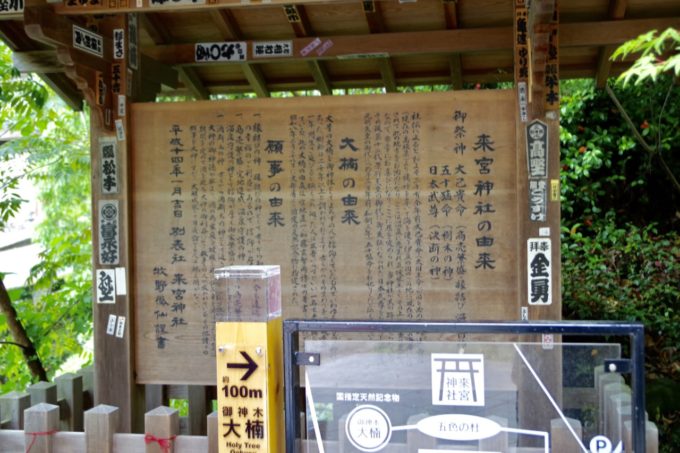

パワースポットとされる樹齢2,000年超の大楠

社殿の左手から大楠へ向かう事ができる。

竹で整備された参道を進むと、目の前に実に素晴らしい巨樹が姿を現す。

竹で整備された参道を進むと、目の前に実に素晴らしい巨樹が姿を現す。

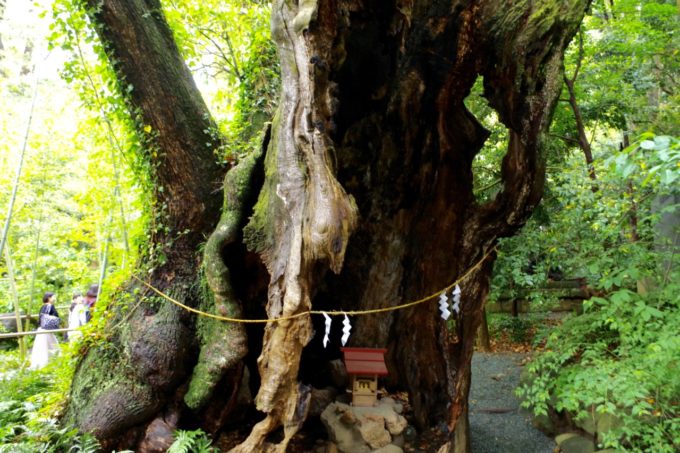

推定樹齢2,000年以上とされる大楠。

昭和八年(1933)、国の天然記念物に指定。

昭和八年(1933)、国の天然記念物に指定。

旧社名時に登録されたため「阿豆佐和気神社の大クス」として登録されている。

旧社名時に登録されたため「阿豆佐和気神社の大クス」として登録されている。

幹周23.9m・高さ約26mの巨樹で、本州では最大の巨樹とされ、日本でも第2位の巨樹である。

幹周23.9m・高さ約26mの巨樹で、本州では最大の巨樹とされ、日本でも第2位の巨樹である。

この大楠は江戸時代に伐採の危機があったとされる。

嘉永年間(1848年-1853年)、大網事件と呼ばれる漁業権を巡る争論が発生。

訴訟費等を捻出のために5株を伐採。

この大楠も伐採しようとしたところ、老翁が現れて立ち塞がり大鋸を2つに折って消えたため、伐採する事なく御神木として大切にされた。

2,000年以上もの歴史を誇る大楠には、健康長寿・心眼成就の伝説が伝わり、近年ではパワースポットとしても注目を集めている。

大楠を1周すると1つ願い事が叶う。

こうした信仰を集めているため、周囲を歩く人が絶えない。

そうした伝承に見合うだけの素晴らしい巨樹。

そうした伝承に見合うだけの素晴らしい巨樹。

力強い生命力と紡いできた歴史を伝えてくれる圧巻な存在。

力強い生命力と紡いできた歴史を伝えてくれる圧巻な存在。

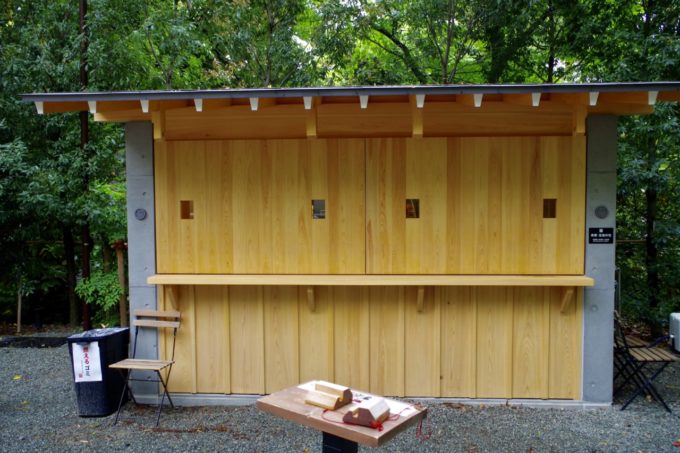

大楠の右手には「大楠五色の杜」が整備。

参拝者の休憩所として利用され、カフェなども併設。

参拝者の休憩所として利用され、カフェなども併設。

また夜間にはライトアップが行われる。

「Kodama Forest Project」と称されるライトアップで、木霊を約140個の明かりで表現。

通常、17:00-23:00まで点灯されている。

綺麗な参集殿・豊富な授与品・カフェも併設

社殿の手前左手には大変綺麗な参集殿が整備。

中には授与所や御朱印受付所などが置かれている。

中には授与所や御朱印受付所などが置かれている。

御朱印帳には御神木の大楠がデザインされており、黄色と緑色の2種類が用意されている。

御朱印帳には御神木の大楠がデザインされており、黄色と緑色の2種類が用意されている。

御朱印は兼務社「湯前神社」の御朱印も頂ける。

参集殿内には宮神輿が展示。

当社の例祭は「こがし祭」と呼ばれるもの。

当社の例祭は「こがし祭」と呼ばれるもの。

御神像に「麦こがし」を供えたと云う故事によるもので、宮神輿を始め、山車30基超、神輿30基超で盛り上がる。

御神像に「麦こがし」を供えたと云う故事によるもので、宮神輿を始め、山車30基超、神輿30基超で盛り上がる。

参集殿の隣にはカフェが併設。

来福スイーツや珈琲などで人気を博している。

来福スイーツや珈琲などで人気を博している。

所感

熱海郷の地主神とされる当社。

伊豆半島周辺に広がる「キノミヤ信仰」の総社とされる古社である。

御神木に対する木の神を祀る「木宮」、漂流物を祀った「来宮」といった「キノミヤ信仰」が顕著に見る事ができ、古くから「忌の宮」として禁酒など断ちもの信仰も集めていた。

戦後になり神社本庁の別表神社に指定されているように、実に立派な境内。

その中でも圧巻なのが樹齢2,000年超の大楠であり、とにかく素晴らしく生命力を感じる。

近年ではパワースポットとしても人気であり、熱海観光の中でも人気の神社として多くの人々で賑わう。

熱海に訪れた場合はぜひ足を運びたい、圧巻の巨樹がある良社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 大楠参道 ]

[ 大楠 ]

[ 石碑 ]

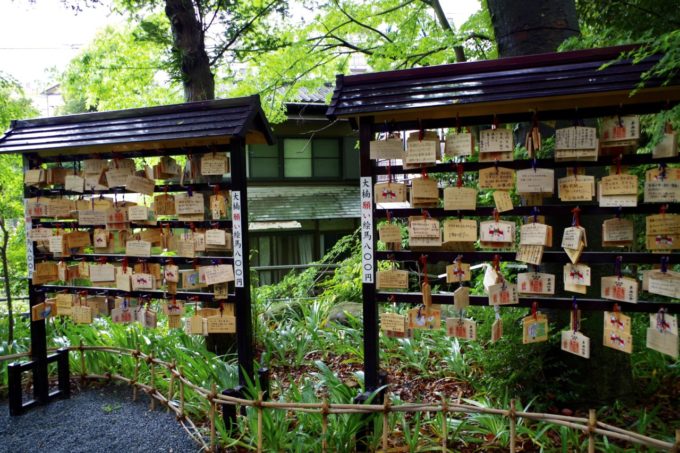

[ 絵馬掛 ]

[ 小川 ]

[ 大楠五色の杜 ]

[ 来宮弁財天 ]

[ 神輿庫 ]

[ 三峯神社 ]

[ 第二大楠 ]

[ 来宮稲荷神社 ]

[ 磐座 ]

[ 御神水 ]

[ 忠魂碑 ]

[ 参集殿(授与所) ]

[ 宮神輿 ]

[ カフェ ]

[ 案内板 ]

[ 境内案内図 ]

コメント