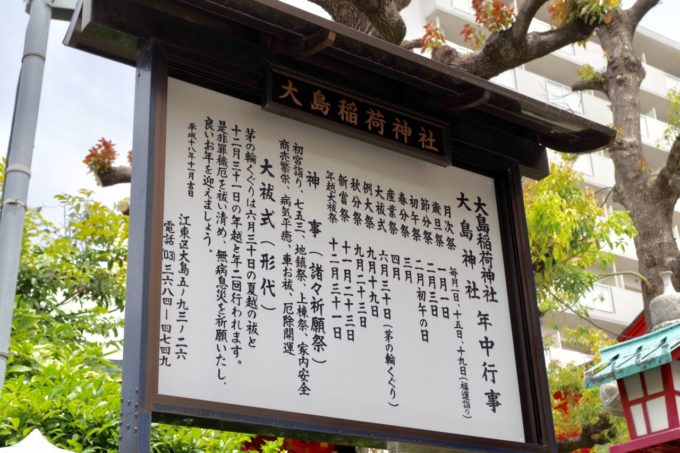

神社情報

大島稲荷神社(おおじまいなりじんじゃ)

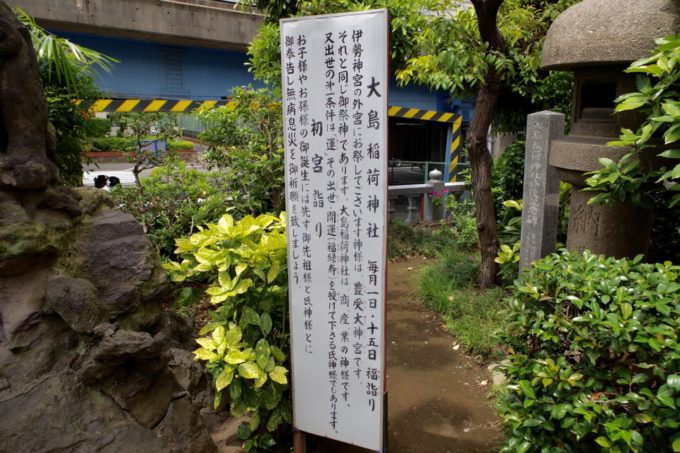

御祭神:宇賀之御魂神・太郎稲荷大神・迦具土之命

社格等:村社

例大祭:9月19日

所在地:東京都江東区大島5-39-26

最寄駅:大島駅

公式サイト:http://www.c2-factory.com/ojimainari/

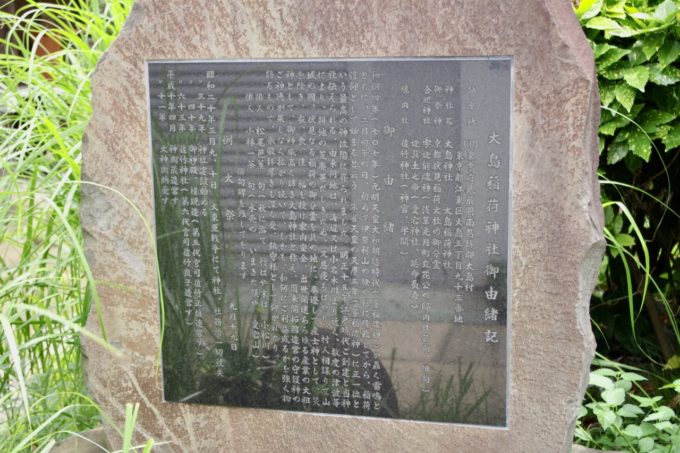

御由緒

和銅四年(707年)元明天皇大和朝廷時代(蒼稲魂神)が轟く雷鳴とともに、二月初午の日、初めて伊奈利山の験の杉に降臨してから、稲荷信仰として始まると云う。朱雀天皇の天慶五年(蒼稲魂神)に正一位という再興の神位階に昇られました。明正十五年江戸時代ご創建と当神社伝えられる。由来同地は、海辺又は小名木川より近く、数度の津波等により、耕地の荒廃甚だしきため、又悪疫もはやり、村人相謀りて山城の國、伏見なる稲荷の御分霊を此の地に、奉遷して産土神として、災を除き、衣、食、住、福を授け家内安全、出世開運あらゆる産業の大祖神として、御神威高く輝き大島神社と称え、爾来開拓国造営の守護神のご神徳が果しなく拡がり続いて、しかも、如何にご利益或るかを強く物語るもので、崇敬拝厚きも深く受、鎮守様として仰がれたり。

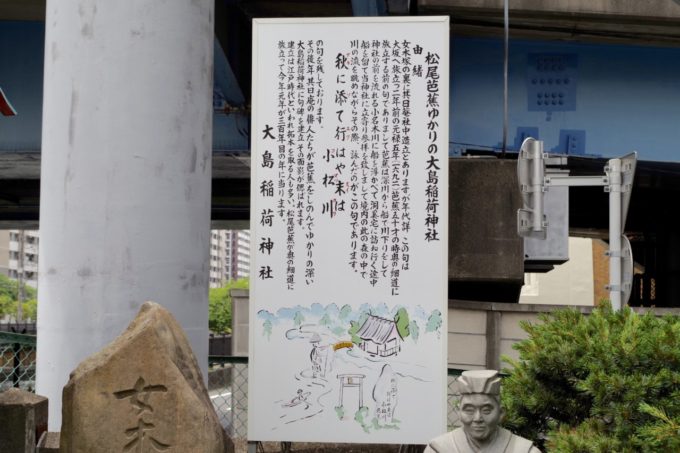

俳人 松尾芭蕉 句(秋に添て 行はや末は 小松川)

俳人 小林一茶 句(水売の いまきた顔や 愛宕山)

俳句碑を残してをります。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2018/05/25

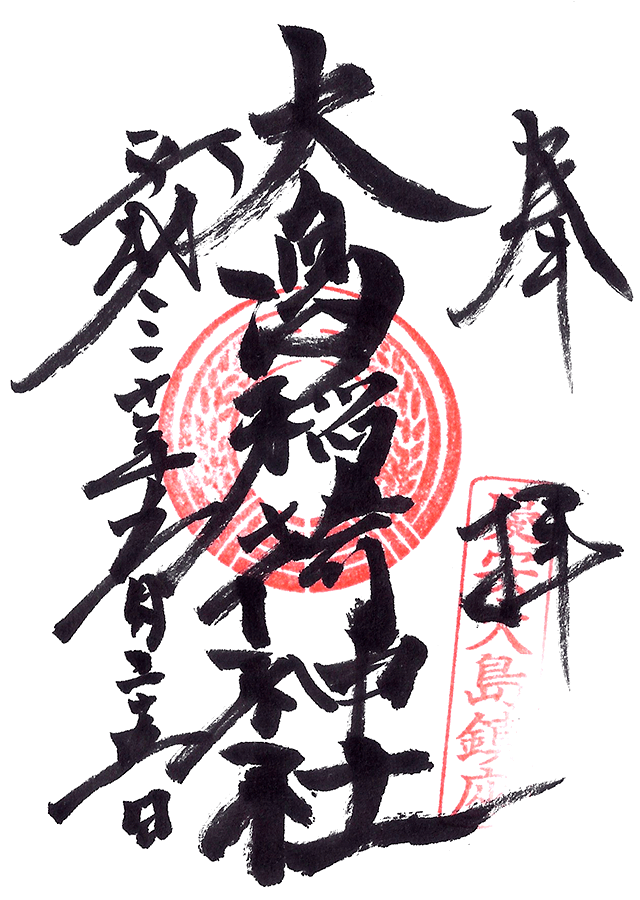

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※案内はないが境内社「佐竹神社」の御朱印も頂ける。

歴史考察

松尾芭蕉や小林一茶ゆかりの大島鎮守

東京都江東区大島に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧大島村・大島町(現・大島周辺)の鎮守。

稲荷信仰の神社であるが、戦前に当社と共に大島村・大島町の鎮守であった「愛宕神社」を合祀し、大島一帯の鎮守となった。

松尾芭蕉や小林一茶といった俳人ゆかりの神社としても知られ、境内には俳人によって建立された女木塚碑が残されている。

江戸時代初期に伏見稲荷より勧請

創建年代は慶安年間(1648年-1652年)と伝わる。

海辺や小名木川が近い大島一帯は、度々洪水や津波などの水害に悩まされていた地。

耕地も荒廃し悪疫も流行ったため、村の人々が産土神として、山城国にある稲荷信仰の総本社「伏見稲荷大社」(現・京都府京都市)より御分霊を勧請したと云う。

以後、大島村・大島町と呼ばれた地域の鎮守とされ「大島神社」「大島稲荷」と称された。

松尾芭蕉が当社に参詣し句を詠む

元禄五年(1692)、松尾芭蕉が、深川から小名木川を下って門人・桐奚宅の句会に行く途中、舟を停め当社に立ち寄り参拝したと伝わる。

芭蕉は句会にて以下の句を詠んだ。

秋に添て 行はや末は 小松川(松尾芭蕉)

芭蕉の死後、其日庵社中(芭蕉の友人・山口素堂)によって「女木塚句碑」が建立。

上述の芭蕉が詠んだ句が刻まれていて、古くは当社に隣接していた「愛宕神社」境内にあったと云う。

上述の芭蕉が詠んだ句が刻まれていて、古くは当社に隣接していた「愛宕神社」境内にあったと云う。

小林一茶が仮寓していたとされる愛宕神社

当社と共に、大島村・大島町の鎮守を担い、後に当社に合祀される事になる「愛宕神社」(当社に隣接)には、享和三年(1803)から約1年間、小林一茶が仮寓していたとも伝わる。

一茶の『享和句帖』には 「江戸本所五ツ目大島 愛宕山別当 一茶園雲外」 と署名が残り、その際にいくつかの句を残している。

一茶の『享和句帖』には 「江戸本所五ツ目大島 愛宕山別当 一茶園雲外」 と署名が残り、その際にいくつかの句を残している。

水売の いまきた顔や 愛宕山(小林一茶)

いずれにせよ、松尾芭蕉・小林一茶など俳人が句を詠んだ地が大島一帯であった事は間違いなく、俳人ゆかりの地と云えるだろう。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(大島村)

稲荷社・愛宕社

共に村内及び大島町の鎮守なり。勝智院持。

大島村の「稲荷社」「愛宕社」と記されているのが当社。

共に大島村、大島町の鎮守とあり、現在は当社(稲荷社)に愛宕社が合祀された形であるが、当時から隣接していた事が窺える。

別当寺は現在も隣接している「勝智院」(現・大島5丁目)が担っていた。

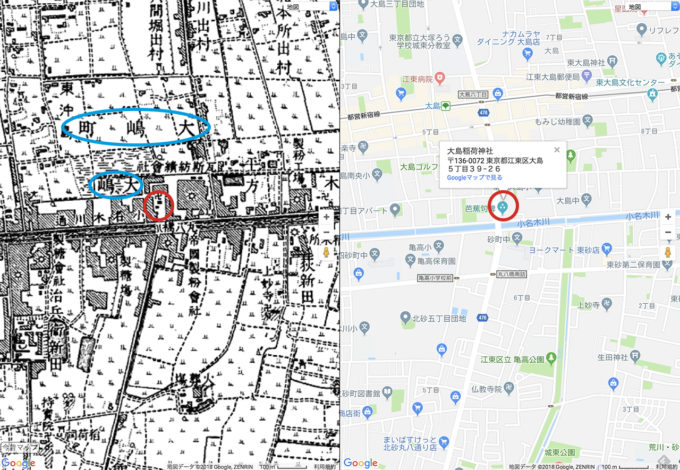

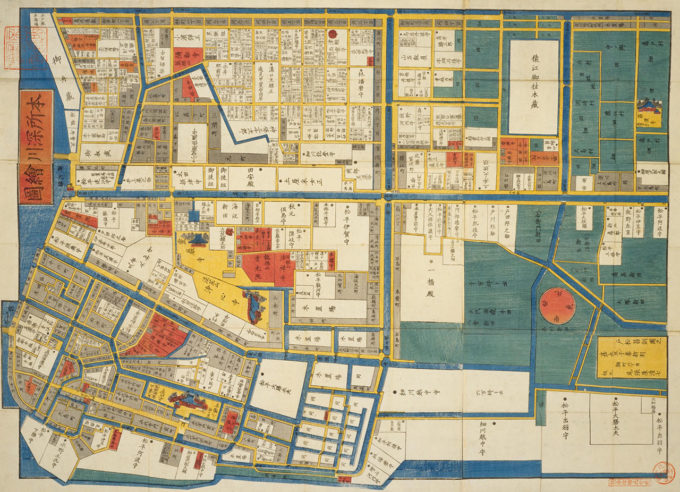

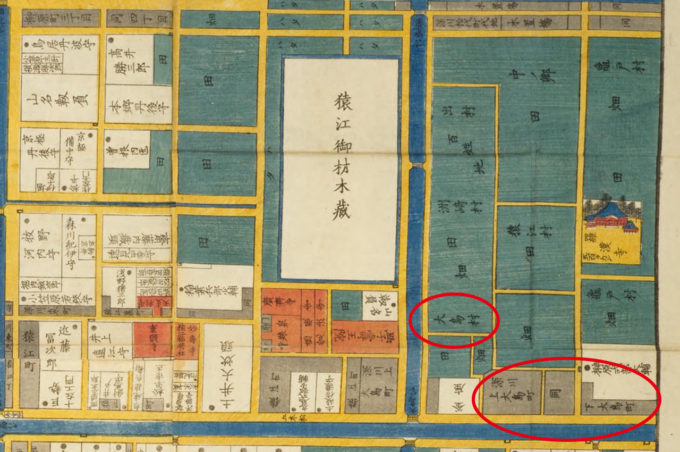

江戸切絵図から見る大島村と大島町

江戸時代の亀高村は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の本所・深川周辺の切絵図。

大島町と大島村は図の右端上に描かれている。

大島周辺を拡大したのが上図。

赤円で囲った箇所に「大島村」を見る事ができる。

小名木川に沿うように「上大島町」「下大島町」もあり、こちらが町奉行管轄であった。

大島村は農村であったが、小名木川沿いが町奉行管轄であった事が窺える。

小名木川沿いは水運交通で賑わった事が要因であろう。

明治以降に太郎稲荷と愛宕神社を合祀・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社(後に村社に昇格)であった。

明治三十年(1897)、旧浅草光月町入谷田圃に鎮座していた「太郎稲荷社」を合祀。

病気平癒に霊験あらたかであった事で江戸時代に広く信仰を集めた。

明治になり、柳川藩邸が没収された際、当社に合祀されたと云う。

なお、「亀戸天祖神社」境内にも太郎稲荷が祀られている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地。

明治の古地図には神社の地図記号が記されていないが、旧別当寺「勝智院」の記号が記されているので、その南に当社があった事が窺える。

大嶋町・大嶋といった地名も見る事ができ、当社は一帯の鎮守であった。

昭和十九年(1944)、当社に隣接していた「愛宕神社」を合祀。

昭和二十年(1945)、村社に昇格。

同年、東京大空襲によって一帯は焼け野原となり、当社も戦災によって社殿・大神輿等が焼失。

昭和二十一年(1946)、仮殿にて再建。

その後、境内が都市計画道路の予定地となり、社殿の再建が遅れる事となる。

昭和四十二年(1967)、社殿と社務所を造営し再建。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

昭和六十三年(1988)、境内社「佐竹神社」が造営。

平成十一年(1999)、氏子崇敬者の支援で大神輿が再建。

平成十二年(2000)、境内に松尾芭蕉翁像が建立。

その後も境内整備が進み、現在に至る。

境内案内

小名木川沿いに鎮座・江戸時代の水盤

最寄り駅の大島駅からは徒歩数分の距離、丸八通りを南下すると側道沿いに当社が鎮座。

表参道は南側で、社頭には小名木川。

表参道は南側で、社頭には小名木川。

江戸時代には小名木川は水運交通で賑わった河川で、小名木川沿いは町奉行管轄であった。

江戸時代には小名木川は水運交通で賑わった河川で、小名木川沿いは町奉行管轄であった。

鳥居は明治二十五年(1892)に建立されたもの。

社号碑には「大島稲荷神社」の文字。

社号碑には「大島稲荷神社」の文字。

参道を進んで右手に手水舎。

平成二十七年(2015)に新築された手水舎だが、水盤は江戸時代のものと古く「九組」と記されていて、当時の江戸町火消九組によって奉納されたものとなっている。(江東区有形文化財)

平成二十七年(2015)に新築された手水舎だが、水盤は江戸時代のものと古く「九組」と記されていて、当時の江戸町火消九組によって奉納されたものとなっている。(江東区有形文化財)

丸八通り側道沿い西側にも参道。

こちらには朱色の鳥居が設けられている。

こちらには朱色の鳥居が設けられている。

戦後に再建された朱色の社殿

社殿は稲荷信仰の神社らしい朱色が特徴的。

東京大空襲によって旧社殿が焼失、その後は仮殿の状態が続く事となる。

東京大空襲によって旧社殿が焼失、その後は仮殿の状態が続く事となる。

境内が都市計画道路の予定地となった事が原因で、社殿の再建が大幅に遅れる。

境内が都市計画道路の予定地となった事が原因で、社殿の再建が大幅に遅れる。

昭和四十二年(1967)になって、ようやく社殿の再建を果たした。

昭和四十二年(1967)になって、ようやく社殿の再建を果たした。

扁額には「大島稲荷神社」の文字。

扁額には「大島稲荷神社」の文字。

参道途中には一対の狛犬。

戦前のものと見られる。

戦前のものと見られる。

獅子山風の台座に乗り躍動感のある狛犬。

獅子山風の台座に乗り躍動感のある狛犬。

芭蕉の句を伝える女木塚句碑・松尾芭蕉翁像

表参道の鳥居を潜ってすぐ左手に、松尾芭蕉にまつわる整備が行われた一画。

左手にあるのが江戸時代に建立された「女木塚句碑」。

左手にあるのが江戸時代に建立された「女木塚句碑」。

芭蕉が詠んだ句が刻まれていて、其日庵社中(芭蕉の友人・山口素堂)によって建立。

芭蕉が詠んだ句が刻まれていて、其日庵社中(芭蕉の友人・山口素堂)によって建立。

芭蕉は句会にて以下の句を詠んだ。

秋に添て 行はや末は 小松川(松尾芭蕉)

その隣には、松尾芭蕉翁像。

平成十二年(2000)に鎮座350年記念事業として建立されたもの。

平成十二年(2000)に鎮座350年記念事業として建立されたもの。

その隣の句碑は平成元年(1989)に建立された。

その隣の句碑は平成元年(1989)に建立された。

境内社の佐竹神社・出世開運牛像

参道途中、右手に境内社の佐竹神社。

昭和六十三年(1988)に第六代宮司(現宮司)によって建立。

昭和六十三年(1988)に第六代宮司(現宮司)によって建立。

現在の宮司は佐竹氏であり、佐竹氏の祖霊を祀ると見られるが、梅紋なので菅原道真公も祀っているのだろう。

現在の宮司は佐竹氏であり、佐竹氏の祖霊を祀ると見られるが、梅紋なので菅原道真公も祀っているのだろう。

その手前には出世開運牛像。

平成五年(1993)に整備され、親牛と仔牛の構成。

平成五年(1993)に整備され、親牛と仔牛の構成。

出世開運の御神徳があると云う。

出世開運の御神徳があると云う。

御朱印は社務所にて・大祓神事では茅の輪くぐりも

御朱印は社務所にて、大変丁寧に対応して頂いた。

朱色の社務所となっていて、社殿同様に昭和四十二年(1967)に再建された。

朱色の社務所となっていて、社殿同様に昭和四十二年(1967)に再建された。

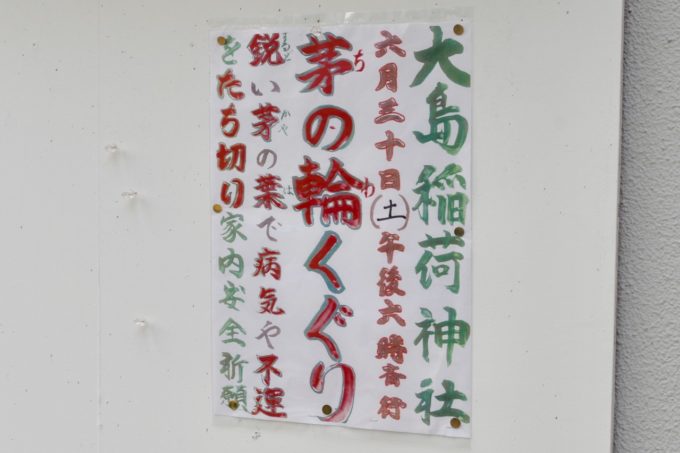

また夏越と年越の大祓神事では、茅の輪が設置される。

鋭い茅の葉で病気や不運を断ち切り家内安全祈願。

鋭い茅の葉で病気や不運を断ち切り家内安全祈願。

夏越の大祓は、毎年6月30日に斎行され、多くの人が集う。

夏越の大祓は、毎年6月30日に斎行され、多くの人が集う。

所感

大島一帯の鎮守とされた当社。

江戸時代の頃は、大島村と大島町の鎮守であり、稲荷社と愛宕社が隣接し共に鎮守であった。

社頭を流れる小名木川は、かつては水運交通で賑わった河川であり、ここに松尾芭蕉や小林一茶といった俳人の姿があったのであろう。

芭蕉の句を伝える「女木塚句碑」が今も現存している事が喜ばしい。

東京大空襲によって境内は打撃を受け、戦後も境内が都市計画道路の予定地となったため、戦後の再建が遅れたものの、氏子崇敬者によって今も多くの崇敬を集めている事が伝わる。

大島の歴史を伝える良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 社殿 ]

[ 神狐像 ]

[ 狛犬 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 佐竹神社 ]

[ 出世開運牛 ]

[ 女木塚句碑・松尾芭蕉翁像 ]

[ 神輿庫 ]

[ 案内板 ]

コメント