目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

武蔵国一之宮・氷川神社の総本社

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町に鎮座する神社。

武蔵国の一之宮または三之宮。

延喜式神名帳に記載された式内社(名神大社)。

旧社格では官幣大社、現在は神社本庁の別表神社、祭礼に際して天皇により勅使が遣わされる勅祭社であり、宮中の四方拝で遥拝される一社でもある。

東京都・埼玉県に約200社程点在する「氷川神社」(氷川信仰)の総本社。

地名から「大宮氷川神社」と称される事もあるが、当社では「武蔵一宮氷川神社」を掲げている。

さいたま市の大宮の地名は当社が由来であり、埼玉県を代表する大社。

神社情報

武蔵一宮氷川神社(むさしいちのみやひかわじんじゃ)

御祭神:須佐之男命・稲田姫命・大己貴命

社格等:武蔵国一之宮(三之宮)・延喜式内社(名神大社)・官幣大社・勅祭社・別表神社

例大祭:8月1日

所在地:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407

最寄駅:大宮駅・北大宮駅・大宮公園駅・さいたま新都心駅(一の鳥居最寄駅)

公式サイト:http://musashiichinomiya-hikawa.or.jp/

御由緒

氷川神社は社記によると今から凡そ二千有余年第五代孝昭天皇の御代三年四月未の日の御創立と伝えられます。御祭神は須佐之男命、稲田姫命、大己貴命の三柱の神で大己貴命は須佐之男命の御子に坐して国土を天照大神の御孫瓊々杵命に御譲りになられた国土経営の神であります。稲田姫命は須佐之男命の御妃で大己貴命の御母神であります。この御三神をここにお祀りされたのは国土経営民福安昌祈願の為であって大和朝廷の威光が漸次東方に及ぶにつれて、当神社の地位が益々重くなったのでありましょう。地勢上から見ても氷川神社は見沼をひかえ東西南北に展開し交通の便もよく土地も肥沃で民族は弥々繁栄し今日の基をなすに至ったものと思われます。

第十二代景行天皇の御代日本武尊は当神社に御参拝東夷鎮定の祈願をなされ、成務天皇の御代には出雲族の兄多毛比命が朝命により武蔵国造となって氷川神社を専ら奉崇し、善政を布かれてから益々神威輝き格式高く、又今から凡そ千二百年前の聖武天皇の御代には武蔵一宮と定められ、醍醐天皇の御代に制定せられた延喜式神名帳には名神大社として月次新嘗案上の官幣に預り、又臨時祭にも奉幣に預る等歴朝の崇敬殊の外厚く、又武家時代になっては鎌倉、足利、北条、徳川氏等相継いて尊仰し祭祀は厳重に行われておりました。

明治の御代に至っては明治元年明治天皇は都を東京に遷され、当社を武蔵国の鎮守勅祭の社と御定めになり左の勅書を賜わったのであります。

勅ス、神祇ヲ崇メ、祭祀ヲ重ンズルハ、皇国ノ大典ニシテ政教ノ基本ナリ。然ルニ中世以降、政道漸ク衰エテ、祀典挙ラズ。逐二綱紀ノ不振ヲ馴致セリ。朕深ク之ヲ慨ク。方今更始ノ秋、新二東京ヲ置キ、親臨シテ政ヲ視将こ先ズ祀典ヲ興シ、綱紀ヲ張り、以テ祭政一致ノ道ヲ復サントス。乃チ武蔵国大宮駅氷川神社ヲ以テ当国ノ鎮守ト為シ、親幸シテ之ヲ祭ル。自今以後歳ゴトニ奉幣使ヲ遣シ以テ永例ト為サン。

次で同年十月二十八日明治天皇当神社に行幸、御親ら祭儀を執り行わせられ更に三年十一月一日再び御親祭あらせられました。この時の御行列は非常に荘厳で京都からの御遷都と同様の御盛儀であったといわれます。此の様に明治天皇が御親祭あらせられたのは桓武天皇平安遷都の折賀茂社をお祀りした御例によられたものといわれ、その模様を謹写した山田衛居筆の氷川神社行幸絵巻物は今も当社の社宝として大切に保存されて居ります。次で明治四年五月十四日官幣大社に列せられました。同九年奥羽御巡幸の節には米田侍従番長を御代拝として参向せられ、同十一年八月三十一日三度の行幸御参拝あらせられました。昭和九年昭和天皇の御参拝、昭和三十八年十月には今上陛下が皇太子殿下の御時、御参拝になられております。昭和四十二年十月明治天皇御親祭百年大祭が執り行われ、社殿、その他の諸建物の修復工事が完成、十月二十三日には、昭和天皇・皇后両陛下お揃いにて親しく御参拝を賜りました。昭和六十二年七月には今上陛下が皇太子殿下の御時、同妃殿下とお揃いにて御参拝になられ、平成五年五月には天皇・皇后両陛下の御参拝を賜っております。

又氷川神社名の神社は大宮を中心にして埼玉県下及び東京都下、神奈川県下に及びその数実に数百をかぞえます。今日県下だけでも百六十余社に及ぶことは御神威の高く尊きによるとは申せ武蔵国造の子孫がこの大宮の地を本拠として民族的政治的に著しい発展をしたことを物語って居るものと考えられます。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

見沼の水神を祀る太古の信仰

社伝によると、第5代孝昭天皇三年(BC473)の創建と伝わる。

古くは見沼の水神を祀っていたと推測されている。

かつての武蔵国、現在の埼玉県さいたま市と川口市に存在した広大な沼。

見沼は三沼・箕沼・御沼とも表され、現在の埼玉県東部に3方向に湾曲して広がっていて、岬や入江も多い複雑な地形であった。

江戸時代に開拓されるまで広大な沼地であり、見沼の沼岸に当社を含む氷川神社が鎮座。

現在も1,260ヘクタールもの大規模な田園緑地空間があり「見沼たんぼ」と呼ばれている。

土着の神(見沼の水神)を祀っていた太古の信仰であったと云われている。

現在、当社の境内摂社として「門客人神社」が鎮座。

かつて「荒脛巾(あらはばき)神社」と呼ばれていた神社で、今は客人神(まろうどがみ)として祀られている。

かつて「荒脛巾(あらはばき)神社」と呼ばれていた神社で、今は客人神(まろうどがみ)として祀られている。

現在の御祭神は足摩乳命・手摩乳命であるが、古くは荒脛巾(あらはばき)と呼ばれた神で、当地の地主神とされ、古くから祀られていた先住の神(見沼の水神)が荒脛巾(あらはばき)だったとみれらる。

現在の御祭神は足摩乳命・手摩乳命であるが、古くは荒脛巾(あらはばき)と呼ばれた神で、当地の地主神とされ、古くから祀られていた先住の神(見沼の水神)が荒脛巾(あらはばき)だったとみれらる。

日本の太古・古代の神。

主に東北地方から関東地方で信仰されてきた神とされ『日本書紀』『古事記』には登場しない謎の多い神。

東北地方から関東地方で土着の神として信仰されていたと推測され、現在も神社などにひっそりと祀られている事があるが、当社のように「門客人神社」(客人神)とされている事が多い。

出雲族の移住で須佐之男命が祀られる・氷川の由来

第12代景行天皇御代(71年-130年)、出雲族が当地に移住。

出雲の神である現在の御祭神・須佐之男命(すさのおのみこと)を祀ったとされる。

素戔嗚命・建速須佐之男命などとも表記される男神。

『日本書紀』『古事記』では出雲の神の祖神としてとして記される。

様々な性格を有していて荒神とされる一方、八岐大蛇退治の伝説など英雄的な一面も多い。

神仏習合の中では「牛頭天王(ごずてんのう)」とも習合し祇園信仰の御祭神にもなっている。

同時代、日本武尊が当社に参拝。

東夷鎮定の祈願をしたと伝わっている。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

第13代成務天皇御代(131年-190年)、出雲族の兄多毛比命(えたもひのみこと)が武蔵国造となり、当社を篤く崇敬した。

国造(くにのみやつこ)とは朝廷によって任命された国の長を意味する。

武蔵国の国造となった兄多毛比命は、出雲国の国造と同族であり、武蔵国は出雲族によって開拓され治められた地と云う事ができる。

古くは見沼の水神、荒脛巾(あらはばき)と呼ばれた神を祀る土着の信仰であったと思われる当社。

その後、出雲族の移住と開拓によって出雲の神(須佐之男命)を祀る神社となり、武蔵国造からの崇敬など多大なる信仰を集めた。

氷川は、出雲の「簸川(ひかわ)」(現・斐伊川)に由来しているとされる。

斐伊川は古くから度々洪水が起こっていて、これがスサノオが討伐したヤマタノオロチ伝説の元になったと云う説もあるように、出雲やスサノオとの繋がりが深い。

埼玉や東京に点在する氷川信仰

当社は氷川神社(氷川信仰)の総本社で、当社を中心にして氷川信仰が広まった歴史を持つ。

当社を総本社とし、須佐之男命(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・スサノオが祀られている)として信仰を集める事が多かった。

氷川信仰の神社は埼玉県・東京都の荒川流域、特に旧武蔵国足立郡を中心にして分布。

荒川流域での開拓の神として各社に勧請されていたものと推測できる。

氷川信仰はスサノオに対する信仰の一つであり、信仰圏においても独自の信仰圏を形成。

全国的に見ると、スサノオ信仰は2つに分けられる。

出雲色が強く出雲地方から直接勧請された出雲信仰系の神社。(出雲神社・八雲神社・須賀神社など)

かつて神仏習合時代に牛頭天王を祀っていた祇園信仰の神社。(八坂神社・祇園神社・津島神社など)

氷川信仰はこのいずれとも違い(出雲信仰寄りではある)、独自の色合いが近い。

武蔵国を中心に崇敬を集め、出雲神話と土着の神(見沼の水神・荒脛巾)が融合した、この地にとって重要な独自に発展した信仰だった事が窺える。

一直線に並ぶ三社一体の氷川神社説

太古の広大な見沼付近には、当社の他にも氷川信仰の神社が多数鎮座。

その中でも三氷川とも呼ばれる神社がある。

この三社で一体の「氷川神社」とする説が存在。

これら三社は直線上に鎮座していて、Google Mapsで確認してみても見事に直線のラインに三社が鎮座しているのが分かる。

太陽は夏至に西北西の当社に沈み、冬至には東南東の「氷川女體神社」から昇る。

稲作で重要な暦を正確に把握するための意図的な配置とも云われる。

また現在の御祭神からも三社一体の姿が窺える。

「武蔵一宮氷川神社」(当社)の御祭神は須佐之男命。

上述したように出雲の神であり、出雲族によって祀られたと伝えられている。

他に稲田姫命・大己貴命も祀るが、平安時代の『延喜式神名帳』には一座と記されているように、古くは須佐之男命のみ祀られていた可能性が高い。

「氷川女體神社」の御祭神は、稲田姫命。

クシナダヒメとしても知られ、スサノオが八岐之大蛇退治の際に助けて妃にした神。

社号の「女體(にょたい)」は御祭神に由来。

「中山神社(旧・簸王子社/中氷川社)」の御祭神は、大己貴命 。

大己貴命は大国主(おおくにぬし)の別名で「出雲大社」に祀られている神として知られる。

スサノオとクシナダヒメの間に生まれた息子で、大黒様と習合し崇敬を集めた。

御祭神で見ると三社の関係はこうなる。

|

武蔵一宮氷川神社

|

男体社(須佐之男命)

|

夫

|

|

女体社(奇稲田姫命)

|

妻

|

|

|

簸王子社(大己貴命)

|

子

|

以上の事から、三社一体の「氷川神社」が形成されていたという説。

広大だった見沼を神池として三社が配置され、広大な神域を有する「氷川神社」であったとされている。

式内社に列する古社・武蔵国一之宮から三之宮の変遷

このように見沼を中心に広大な神域を有し、荒川流域に広まった氷川信仰。

その総本社である当社は、古くから朝廷に名前が知られた大社であった。

貞観元年(859)、『日本三代実録』に階位を授かる記述が見られる。

『日本三代実録』には「武蔵国氷川神」として記載されている。

日本の正史とされる六国史(りっこくし)の第六にあたる歴史書。

平安時代に編纂され、編者は藤原時平・菅原道真・大蔵善行・三統理平とされる。

元慶二年(878)、正四位上の神階を授かる。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』には武蔵国足立郡「氷川神社」として記載。

式内社の中でも最高格である名神大社に列した。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

いつしか武蔵国の一之宮として崇敬を集めたとして知られる。

現在も武蔵国一之宮の社号碑や扁額を多く見る事ができる。

現在も武蔵国一之宮の社号碑や扁額を多く見る事ができる。

令制国で最も社格の高いとされた神社。

「一の宮」「一宮」とも。

当社を武蔵国の一之宮と記す古い史料は、室町時代に編纂された『大日本国一宮記』に記載。

但し、南北朝時代の『神道集』には「小野神社」が一之宮と記されており、当社は三之宮とある。

そのため、当社が一之宮であったか三之宮かという議論は未だになされている。

ある時期を境に社格の逆転があったと推測できる。

東国武士から信仰を集めた中世

天慶三年(940)、平将門の乱が発生。

討伐に向かった平貞盛は当社で戦勝を祈願し乱を平定。

治承四年(1180)、源頼朝が社殿を再建、3,000貫もの社領を寄進。

建久八年(1197)、源頼朝が神馬神剣を奉納。

建武三年(1336)、足利尊氏が参詣、足立郡大調郷を寄進。

徳川将軍家から崇敬を集めた江戸時代

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康より100石の朱印地を賜る。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

文禄五年(1596)、家康によって社頭が造営される。

慶長九年(1604)、200石の朱印地を賜る。

これにより徳川将軍家より合計で300石もの朱印地を賜っている。

寛文七年(1667)、四代将軍・徳川家綱によって新社殿を造営。

このように徳川将軍家からも篤く庇護された。

さいたま市大宮の地名由来・江戸時代の大宮宿

さいたま市の「大宮」の地名は、当社に由来する事は知られる。

当社を「大いなる宮居」と称えたことで「大宮」と云う地名となった。

現在の大宮は江戸時代に整備された「大宮宿」を基礎としている。

中山道(なかせんどう)六十九次のうち日本橋から数えて4番目の宿場。

大宮宿が整備されたばかりの江戸初期は、大門通りと呼ばれた当社の参道が中山道として使用されていた。

寛永五年(1628)、当地を治めていた関東郡司・伊奈忠治が、当社の参道を街道とする事は恐れ多いとして、西側に街道を付け替えて当社の参道沿いの宿や家を新設街道沿いに移転。

当社の参道から移転した大宮宿が現在の大宮の基礎となった。

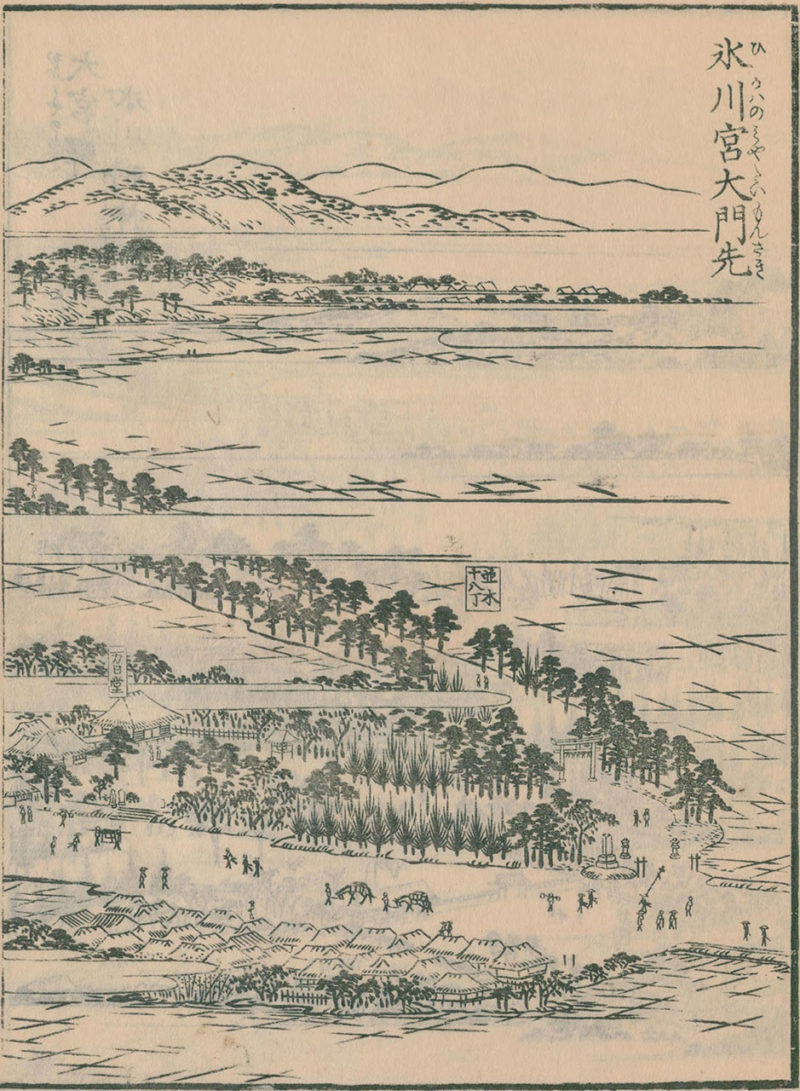

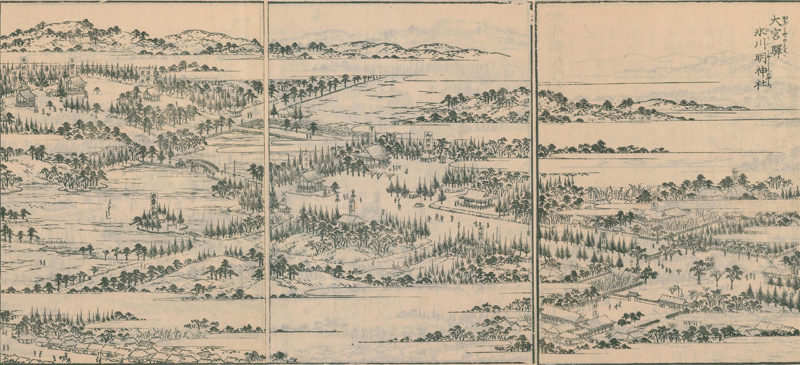

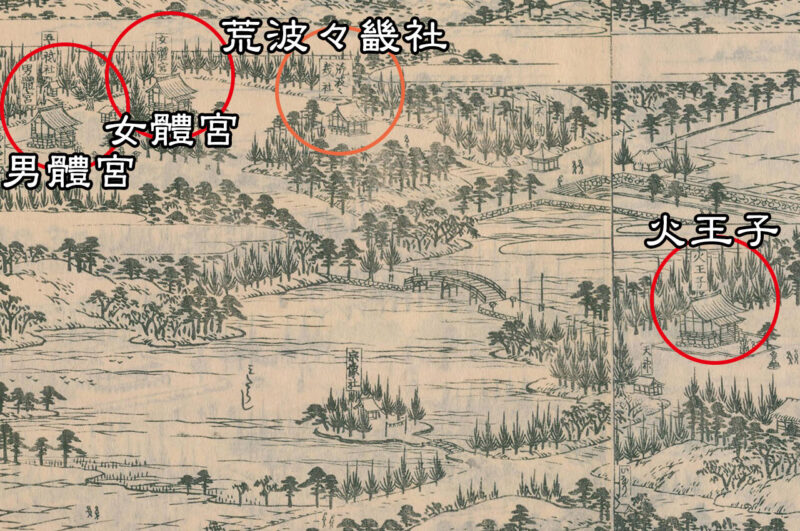

江戸名所図会に描かれた当社(男体社・女体社・簸王子社)

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

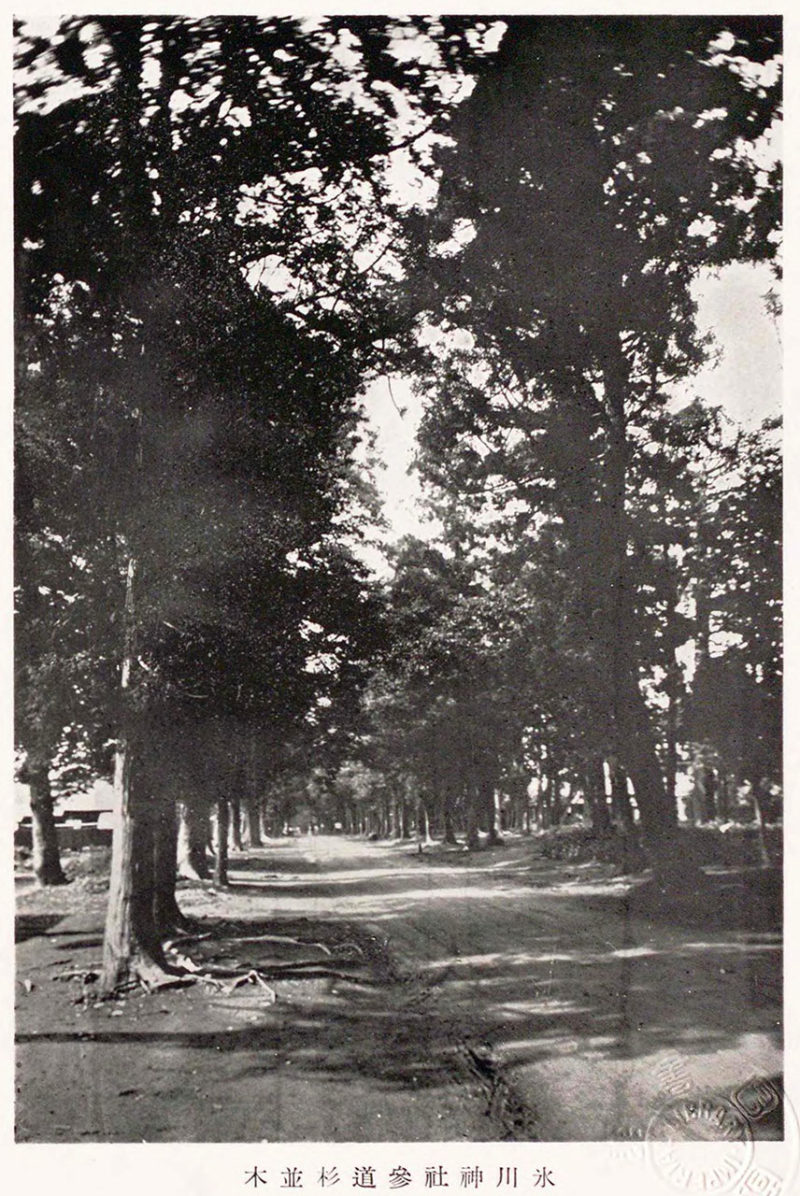

「氷川宮大門前」と描かれた最初のページで、当社の長い参道の入り口を描いている。

現在も一之鳥居から約2kmにも及ぶ長い参道があるが、当時から長い参道があったのが見て取れる。

「並木十八丁」と描かれており、古くは松の木が並んでいた時期や、杉の木が並んでいた時期もあったようで、戦後になり現在は欅(ケヤキ)の木がメインに植えられている。

当社の境内は3ページに渡り描かれている。

当時から広大で立派な境内であった事が窺える。

境内の配置などは現在と違いも多く、特に顕著なのが3つの社殿であろう。

参道を真っ直ぐ進み神橋の前に鎮座するのが「火王子」と描かれた社殿。

これが「簸王子社」であり、当時の本社の扱いであった。

「簸王子社」の後ろに神橋があり、その先には奥宮と称された「男體社(男体社)」「女體社(女体社)」が鎮座。

このように境内には「簸王子社」「男体社」「女体社」の三社が鎮座。

上述した見沼を神域とした三氷川と同じ構成なのが興味深い。

いつの頃か当社境内に三社が鎮座したものと見られる。

三社それぞれ別々の社家が神主を世襲していて論争もあったが、元禄十二年(1699)に三社・三社家を同格とする裁定が下されている。

この当社を形成した「簸王子社」「男体社」「女体社」の三社の他に、少し外れたところ(橙円で囲った箇所)に「荒波々畿社」と記された「荒脛巾(あらはばき)社」が鎮座。

明治天皇が関東の神社で最初に行幸・戦前の古写真

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、明治天皇が東京入都。

4日目に明治天皇は、当社を武蔵国の鎮守・勅祭の社と定めた。

10日目の10月28日、明治天皇は大宮に行幸し、関東の神社の中で最初に当社に親祭を行った。

明治四年(1871)、官幣大社に列する。

明治十五年(1882)、社殿を改築。

『江戸名所図会』にも描かれていた「簸王子社」と「女体社」を廃して「男体社」に三神を祀るようになり、3つの社殿の形は廃され現在の1つの社殿となった。

明治十七年(1884)、当地の社有林が開かれ「大宮公園」として整備。

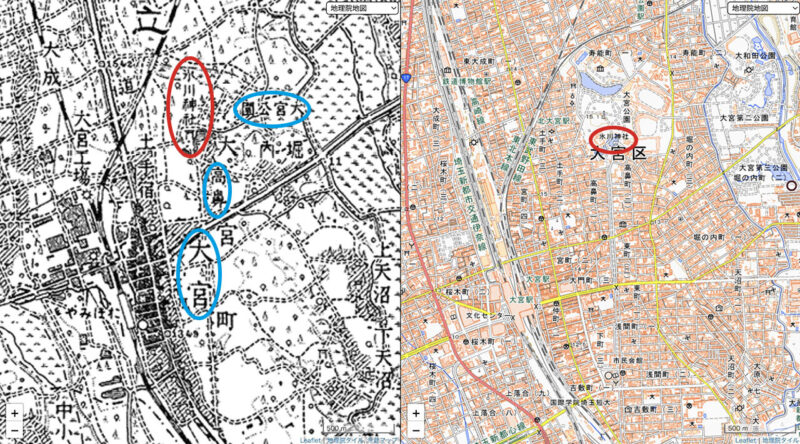

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「氷川神社」と記してあり大宮の中心であった。

隣に「大宮公園」、更に「高鼻」と云う今の地名も見る事ができる。

現在も残る約2kmもの長い参道があり、その西(左)にあり発展しているのがかつての大宮宿。

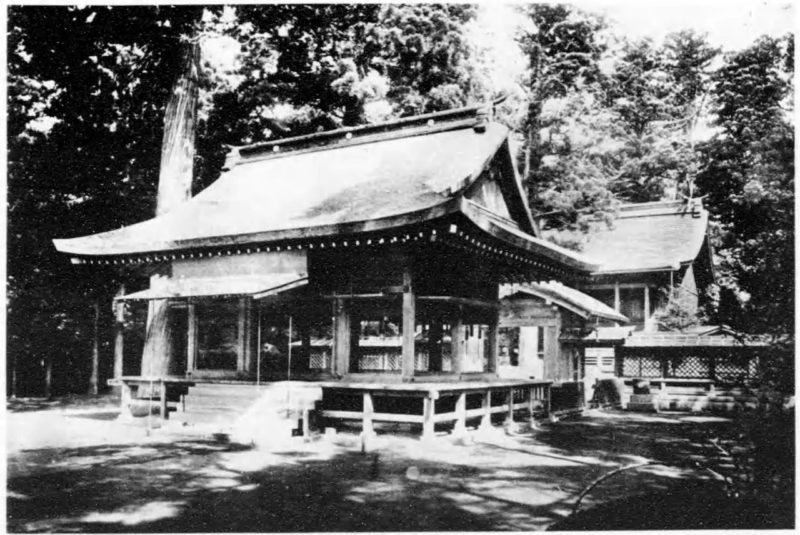

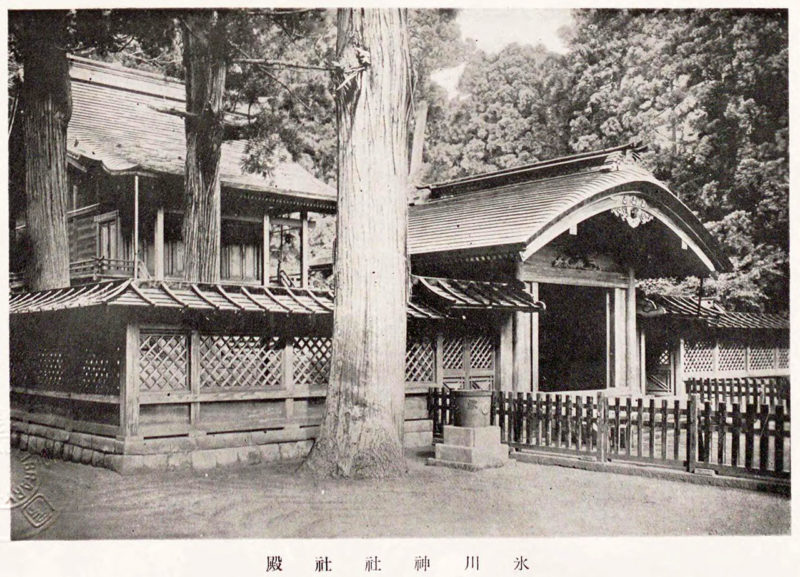

戦前の当社の古写真では当時の当社の様子を知る事ができる。

奥に見えるのが明治十五年(1882)に改築された当時の社殿。

かつての「簸王子社」「女体社」「男体社」がこの社殿に合祀された形となっている。

今も昔も変わらぬ長く立派な参道を見る事ができる。

杉並木と記されているように当時の参道は杉がメインであった。

江戸時代の頃は松が多く植えられ、戦前は杉、戦後になり現在は欅(ケヤキ)の木がメインに植えられていて、参道の木にも様々な変遷を見る事ができる。

こちらは当時の本殿で、この少し後に改築される事となる。

昭和四年(1929)、境内に「埼玉縣招魂社」が建立。

昭和十四年(1939)、「埼玉縣招魂社」は当社と分離され「埼玉縣護國神社」となった。

昭和十五年(1940)、国費で社殿・楼門等を改築。

正遷座祭が行われ、現在も見事な楼門や社殿が残る。

正遷座祭が行われ、現在も見事な楼門や社殿が残る。

戦後の整備・四方拝で遥拝される一社

昭和二十三年(1948)、神社本庁の別表神社に指定。

戦後になり近代社格制度が廃止。

社格制度廃止後は全ての神社(「伊勢神宮」を除く)は対等な立場であるとされたが、旧官国幣社や規模の大きな神社は一般の神社と同じ扱いだと神職の進退などについて不都合があるとして、昭和二十三年(1948)に「役職員進退に関する規程」において特別な扱いをすると定められた。

対象となる神社が同規程の別表に記載されている事から「別表に掲げる神社(別表神社)」と呼ばれる。

現在は宮中の四方拝で遥拝される一社に数えられる。

宮中で行われる一年最初の儀式。

この時に天皇が拝される神々・天皇陵は「伊勢神宮」「天神地祇」「神武天皇陵」「先帝三代(明治天皇の伏見桃山陵、大正天皇の多摩陵、昭和天皇の武蔵野陵)の各山陵」「武蔵国一宮(氷川神社)」「山城国一宮(賀茂別雷神社・賀茂御祖神社)」「石清水八幡宮」「熱田神宮」「常陸国一宮(鹿島神宮)」「下総国一宮(香取神宮)」である。

昭和五十一年(1976)、二之鳥居を建立。

これは「明治神宮」から移築した木造鳥居。

これは「明治神宮」から移築した木造鳥居。

平成二十九年(2017)、明治天皇御親祭150年祭を斎行。

境内整備も行われた。

境内整備も行われた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

一之鳥居から三之鳥居までの約2kmにも及ぶ氷川参道

当社の参道は約2kmにも及ぶ氷川参道。

そのため一之鳥居は境からかなり離れている。

さいたま新都心駅近くコクーンシティよりやや北にあるのが一之鳥居。

さいたま新都心駅近くコクーンシティよりやや北にあるのが一之鳥居。

この参道は一方通行の車道となっていて車で潜る事も可能。

この参道は一方通行の車道となっていて車で潜る事も可能。

社号碑には「武蔵國一宮」の文字。

社号碑には「武蔵國一宮」の文字。

一之鳥居からの長い参道を進むと、二之鳥居が見えてくる。

二之鳥居は元々は「明治神宮」の大鳥居だったもの。

二之鳥居は元々は「明治神宮」の大鳥居だったもの。

昭和四十一年(1966)の落雷によって「明治神宮」の大鳥居は破損し、新たな鳥居を建立したため、落雷した旧大鳥居を昭和五十一年(1976)に当社の二の鳥居として移設した。

昭和四十一年(1966)の落雷によって「明治神宮」の大鳥居は破損し、新たな鳥居を建立したため、落雷した旧大鳥居を昭和五十一年(1976)に当社の二の鳥居として移設した。

二之鳥居の手前に一対の狛犬。

実は当社にはこれまで狛犬がなく平成三十年(2018)に奉納されたもの。

実は当社にはこれまで狛犬がなく平成三十年(2018)に奉納されたもの。

当社にとって初めての狛犬は当地に本社を構える武蔵野銀行よりの奉納。

当社にとって初めての狛犬は当地に本社を構える武蔵野銀行よりの奉納。

二之鳥居からの長く広い参道を進むと三之鳥居。

昭和九年(1934)に建立された鳥居。

昭和九年(1934)に建立された鳥居。

やや南東に向かって参道が伸び、広大な境内は江戸時代の配置の面影も残している。

やや南東に向かって参道が伸び、広大な境内は江戸時代の配置の面影も残している。

神橋と神池・立派な朱色の楼門

参道を進むと神橋が見えてくる。

江戸時代の頃は神橋の前に「簸王子社」が鎮座し本社の扱いで、神橋より奥は奥宮であった。

江戸時代の頃は神橋の前に「簸王子社」が鎮座し本社の扱いで、神橋より奥は奥宮であった。

現在は神橋の先に社殿となる。

現在は神橋の先に社殿となる。

神橋の左右は神池として整備。

こうした神池を有する境内は江戸時代の頃から変わらない。

こうした神池を有する境内は江戸時代の頃から変わらない。

当社の神池は見沼の一部であったと云われている。

当社の神池は見沼の一部であったと云われている。

楼門は朱色が映える立派なもの。

昭和十五年(1940)に国費で改築されたもの。

昭和十五年(1940)に国費で改築されたもの。

現在も当社のシンボルの1つとして知られる。

現在も当社のシンボルの1つとして知られる。

舞殿と国費で改築された社殿

楼門を潜った先には舞殿。

楼門と拝殿の間に神様に舞を見せる舞殿が置かれる形。

楼門と拝殿の間に神様に舞を見せる舞殿が置かれる形。

この舞殿の奥が社殿となる。

この舞殿の奥が社殿となる。

社殿は昭和十五年(1940)に国費で改築されたもの。

調和の取れた美しい拝殿。

調和の取れた美しい拝殿。

その拝殿の奥に本殿。

その拝殿の奥に本殿。

江戸時代の頃の「男体社」が鎮座していた場所で、現在は江戸時代の「簸王子社」「女体社」「男体社」の三社がこの本殿に合祀されて、御祭神は須佐之男命・稲田姫命 ・大己貴命の三柱となっている。

江戸時代の頃の「男体社」が鎮座していた場所で、現在は江戸時代の「簸王子社」「女体社」「男体社」の三社がこの本殿に合祀されて、御祭神は須佐之男命・稲田姫命 ・大己貴命の三柱となっている。

楼門・舞殿・社殿の並びが大変美しい。

広く余裕のある境内。

広く余裕のある境内。

一之宮らしい素晴らしい境内。

一之宮らしい素晴らしい境内。

拝殿の右手にはひっそりと力石も。

地域の人々が力比べで使用したもの。

地域の人々が力比べで使用したもの。

地主神である門客人神社など多くの境内社

楼門を潜って右手にある東門から出ると、すぐ先に門客人神社が鎮座。

かつて「荒脛巾(あらはばき)神社」と呼ばれていた神社であり、当地の地主神とされる。

かつて「荒脛巾(あらはばき)神社」と呼ばれていた神社であり、当地の地主神とされる。

出雲族が当地に移住し出雲の神(スサノオ)を祀るより前に、当地に祀られていた神。

出雲族が当地に移住し出雲の神(スサノオ)を祀るより前に、当地に祀られていた神。

その隣には御嶽神社が並ぶ。

その隣には御嶽神社が並ぶ。

境内の左手、神池には宗像神社。

江戸時代の頃から神池に祀られていた神社。

江戸時代の頃から神池に祀られていた神社。

宗像三神(弁天様)を祀る。

宗像三神(弁天様)を祀る。

その向かいには稲荷神社。

お稲荷さまらしく朱色の奉納鳥居が連なる。

お稲荷さまらしく朱色の奉納鳥居が連なる。

他にも住吉神社・神明神社・山祇神社・愛宕神社・雷神社・石上神社が祀られた六社。

参道の左手に松尾神社。

参道の左手に松尾神社。

参道の右手に天津神社。

参道の右手に天津神社。

社殿はさいたま市指定有形文化財。

社殿はさいたま市指定有形文化財。

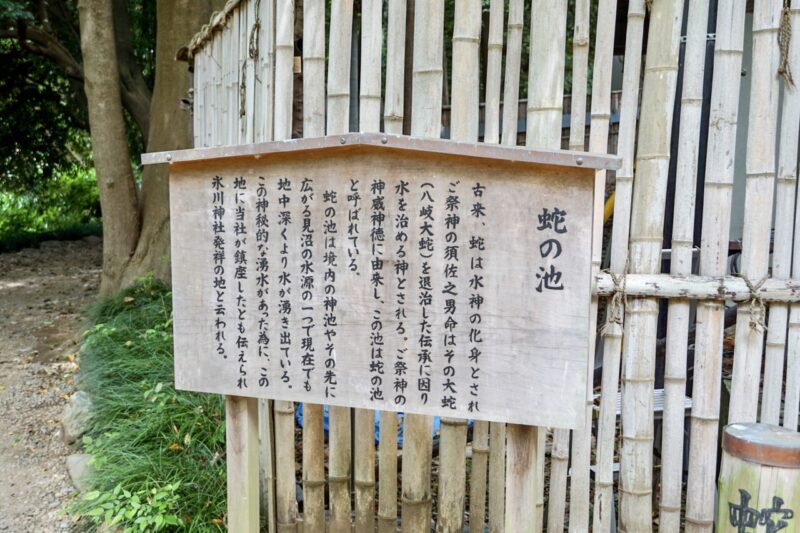

氷川神社発祥の地・蛇の池

手水舎の裏手、神池よりも裏手に「蛇の池」と呼ばれる整備された一画。

本殿の左手あたりにあたる場所に出て境内の外れの位置。

本殿の左手あたりにあたる場所に出て境内の外れの位置。

「蛇の池」と呼ばれ賽銭箱より先は立入禁止。

「蛇の池」と呼ばれ賽銭箱より先は立入禁止。

当社発祥の地とも伝えられる神聖な地。

当社発祥の地とも伝えられる神聖な地。

穴場で人が殆ど訪れない静かな空間なので足を運ぶのもよいだろう。

穴場で人が殆ど訪れない静かな空間なので足を運ぶのもよいだろう。

古来、蛇は水神の化身とされ、ご祭神の須佐之男命はその大蛇(八岐大蛇)を退治した伝承に因り、水を治める神とされる。ご祭神の神威神徳に由来し、この池は蛇の池とされる。蛇の池は、境内の神池やその先に広がる見沼の水源の一つで、現在でも地中深くより水が湧き出ている。この神秘的な湧水があった為に、この地に氷川神社が鎮座したとも伝えられ、氷川神社発祥の地と云われる。(境内の掲示より)

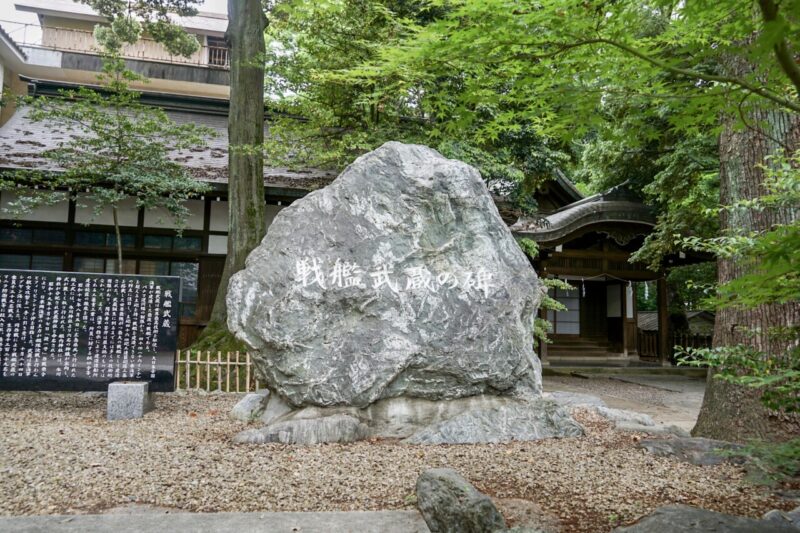

戦艦武蔵の碑・武蔵の艦内神社は当社からの分祀

三之鳥居を潜ってすぐ左手には戦艦武蔵の碑。

平成二十七年(2015)に整備され置かれたばかりの新しい碑。

平成二十七年(2015)に整備され置かれたばかりの新しい碑。

戦艦武蔵は大日本帝国海軍が建造した最後の戦艦。

昭和十七年(1942)に広島県呉で行われた竣工式には当社より6名の神職が出向。

武蔵の艦内神社は当社から分祀されたもので「武蔵神社」と命名された。

武蔵の名前は武蔵国から付けられたもので、「武蔵神社」は武蔵国一之宮の当社より勧請された艦内神社であった。

平成二十六年(2014)、武蔵がフィリピン沖で戦没してから満70年となり、没後70年を節目として有志が集まり、戦艦武蔵顕彰会が設立され奉納。

他にも新旧含め多くの建造物や碑が置かれた当社は、一之宮の大社らしく見どころが豊富で素晴らしい境内となっている。

他にも新旧含め多くの建造物や碑が置かれた当社は、一之宮の大社らしく見どころが豊富で素晴らしい境内となっている。

八雲印の御朱印・限定御朱印も授与

御朱印は社殿の手前右手にある授与所にて。

いつも丁寧に対応して下さる。

いつも丁寧に対応して下さる。

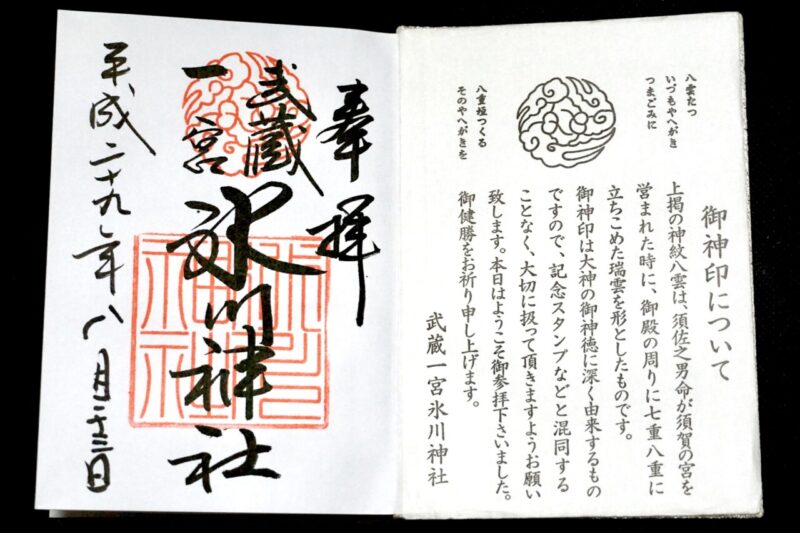

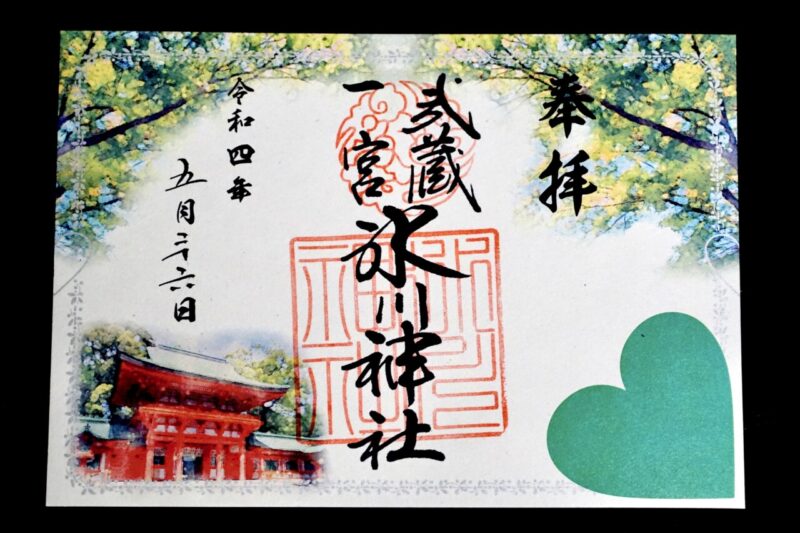

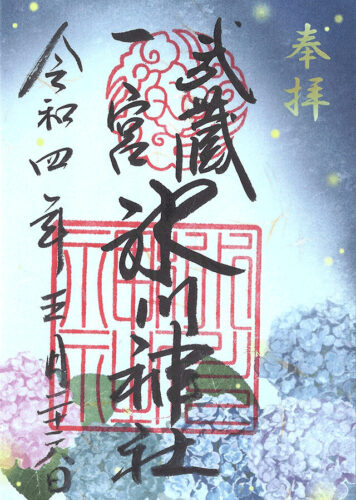

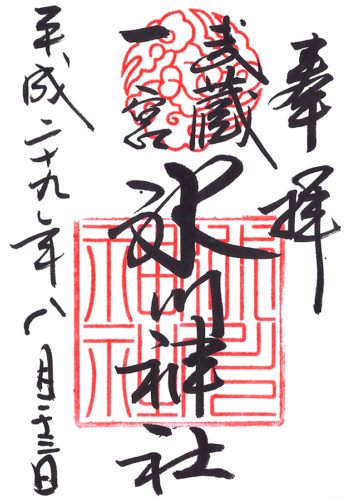

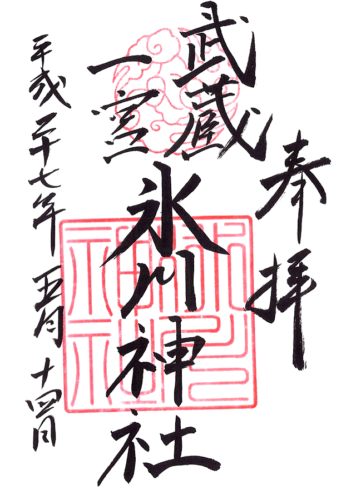

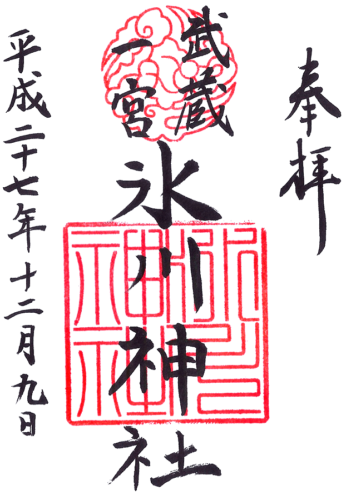

御朱印は「氷川神社」の朱印に御神紋の八雲印。

墨書きで「武蔵一宮氷川神社」の文字。

墨書きで「武蔵一宮氷川神社」の文字。

スサノオは「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を」と和歌を詠む。

これが『日本書紀』『古事記』に載る最初の歌である事から日本初の和歌とも云われる。

そのため須佐之男命(すさのおのみこと)を祀る当社では八雲が御神紋となっている。

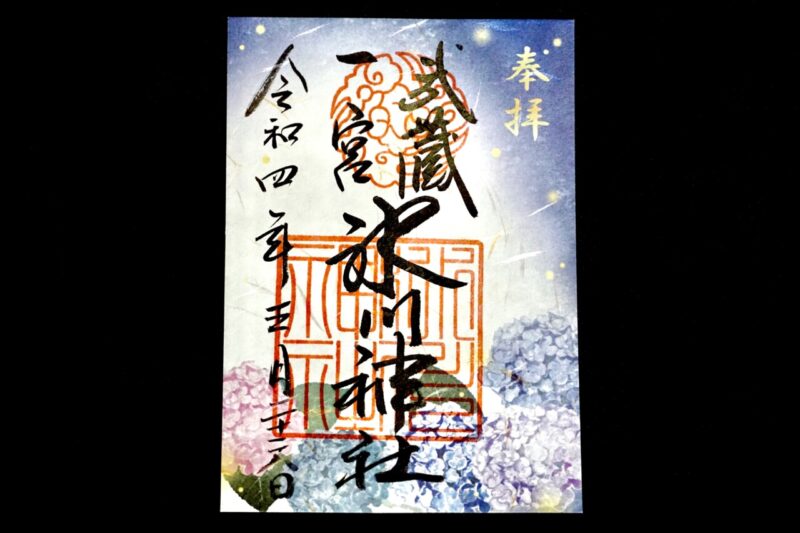

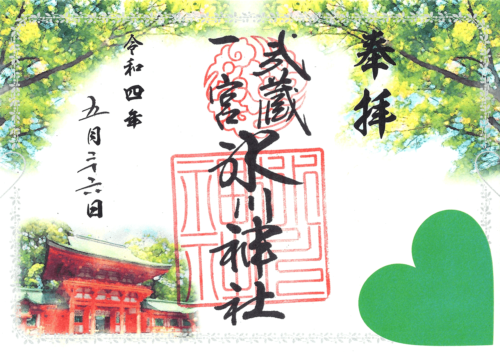

季節や祭事に応じて限定御朱印も授与。

こちらは2022年5月に授与された「ほたる」の御朱印。

こちらは2022年5月に授与された「ほたる」の御朱印。

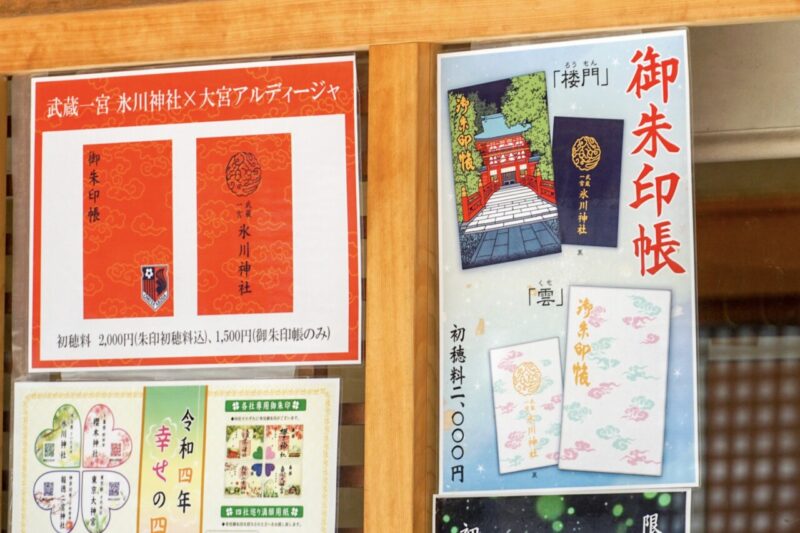

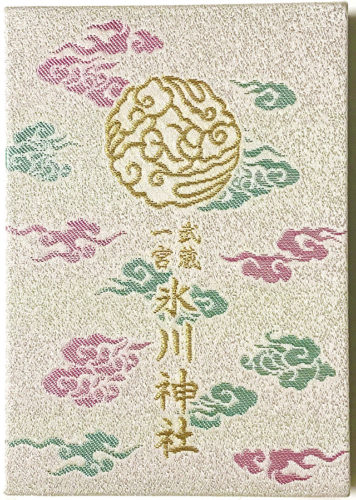

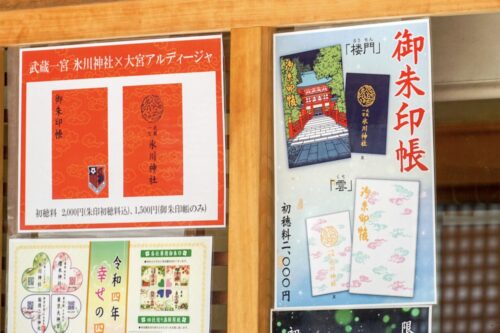

オリジナル御朱印帳・大宮アルディージャコラボ御朱印帳

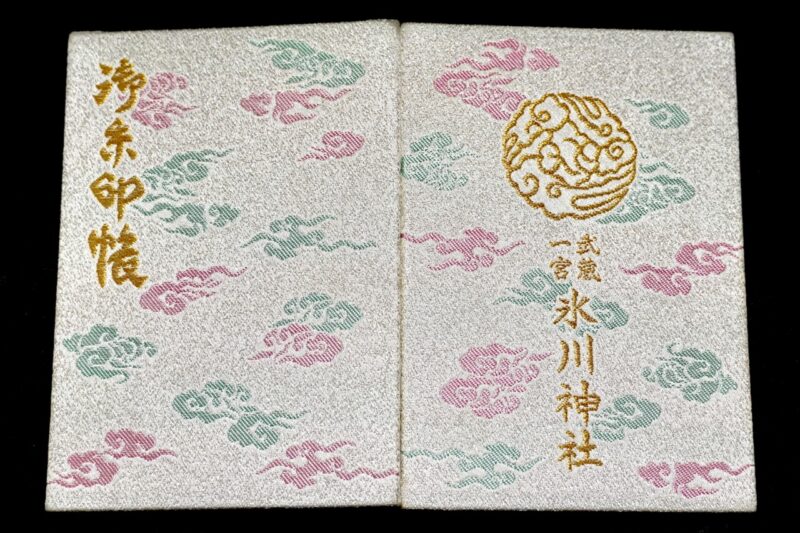

オリジナルの御朱印帳を用意。

筆者が頂いた御朱印帳はパステル調の生地に青色と桃色の雲が描かれたもの。

筆者が頂いた御朱印帳はパステル調の生地に青色と桃色の雲が描かれたもの。

他に神橋や神門がデザインされたもの、更に大宮アルディージャとのコラボ御朱印帳も。

他に神橋や神門がデザインされたもの、更に大宮アルディージャとのコラボ御朱印帳も。

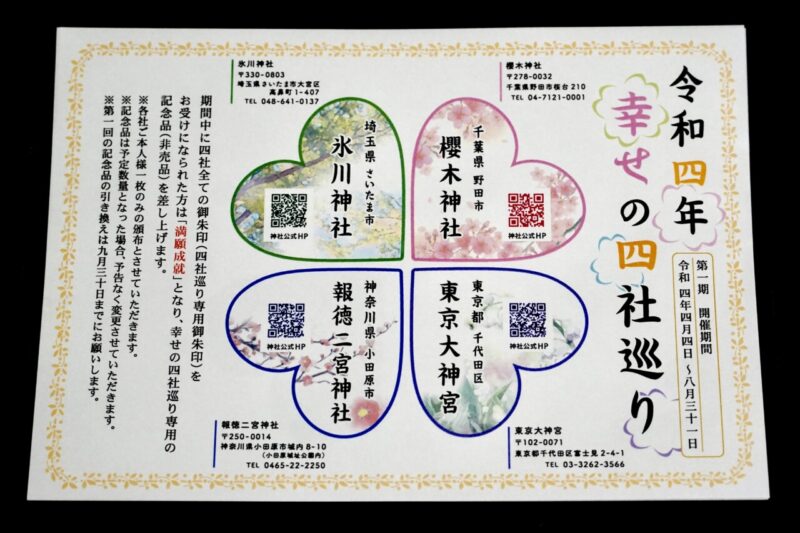

2022年開催!一都三県の神社を巡る「令和四年幸せの四社巡り」御朱印

2022年4月4日から8月末まで「令和四年幸せの四社巡り」を開催。

一都三県の神社を巡る御朱印企画で当社も参加。

■開催期間:4月4日-8月31日

■開催期間:4月4日-8月31日・東京大神宮(東京都千代田区)

・報徳二宮神社(神奈川県小田原市)

・武蔵一宮氷川神社(埼玉県さいたま市)

・櫻木神社(千葉県野田市)

各社専用御朱印を用意していて最初に御朱印を頂いた神社で満願用紙も頂ける。

以降は満願用紙を持ち各神社で専用御朱印を頂いた際にハート型印を押印。

満願成就で記念品のトートバッグ(非売品)や御朱印帳袋(非売品)を頂ける。

※記念品が予定数量となった場合は予告なく変更あり。記念品の引き換えは9月30日まで。

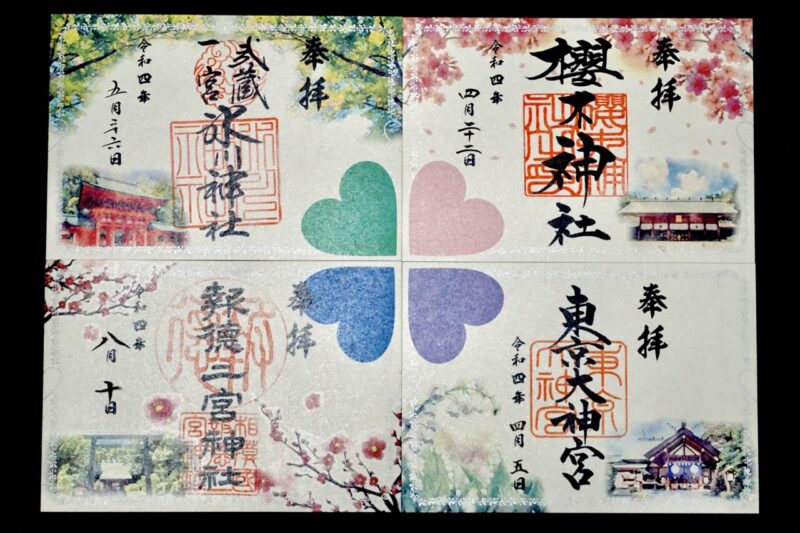

各社見開きの専用御朱印を用意。

こちらは当社の専用御朱印で、御朱印を頂くと満願用紙も頂ける。

こちらは当社の専用御朱印で、御朱印を頂くと満願用紙も頂ける。

以降はこの満願用紙を持ち、各神社で専用御朱印を頂くとハート型のシールを貼って下さるので、4社巡り満願となると記念品を頂ける流れ。

以降はこの満願用紙を持ち、各神社で専用御朱印を頂くとハート型のシールを貼って下さるので、4社巡り満願となると記念品を頂ける流れ。

筆者は4月5日に「東京大神宮」から巡拝を開始、8月10日に「報徳二宮神社」で満願を達成。

全ての専用御朱印は並べるとハート型が四つ葉のクローバーになる形。

全ての専用御朱印は並べるとハート型が四つ葉のクローバーになる形。 満願の記念品として西陣織の御朱印帳袋を頂いた。(4色あり)

満願の記念品として西陣織の御朱印帳袋を頂いた。(4色あり)所感

氷川神社の総本社として崇敬を集め続けている当社。

東京や埼玉の一部に点在する氷川信仰は、独自の信仰圏を持ち、調べれば調べる程に興味深い。

武蔵国一之宮として古くから今に至るまで崇敬され続けてきた古社であり、「大宮」の地名由来、町を形成する基礎にもなった地域を代表する神社。

現在も平時の初詣の人出では約200万人を超える人が訪れる日本有数の神社。

武蔵国において重要な役割をしてきた当社は、現在もなお厳かな雰囲気を保つ。

一之宮らしい大社であり、参拝するとついつい長居してしまう、実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

※季節や祭事に合わせて限定御朱印を用意。(最新情報は公式Instagramにて)

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- ほたる

- 通常

- 通常

- 通常

- 令和四年幸せの四社巡り専用

御朱印帳

オリジナル御朱印帳(雲)

初穂料:2,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

パステル調の生地に青色と桃色の雲が描かれたもの。

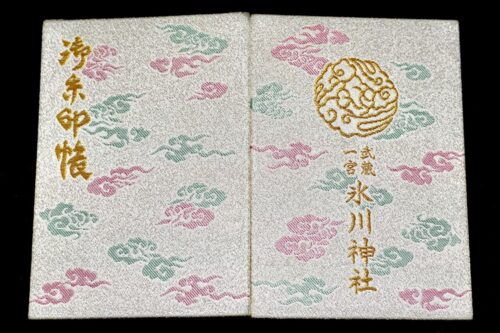

裏面には神紋の八雲と社号がデザインされている。

他に神橋や神門がデザインされたものも用意。

詳細は公式サイトの授与品のページにて。

※筆者が御朱印帳を頂いた2017年は初穂料1,000円だったが2022年参拝時は2,000円に変更。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

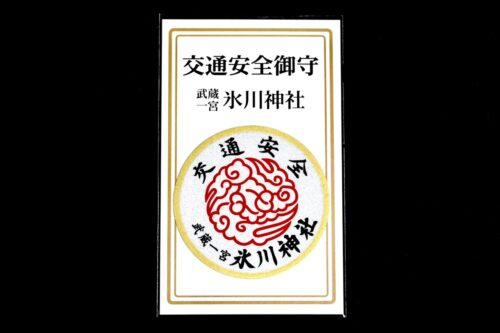

授与品・頒布品

交通安全御守

初穂料:500円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2022/05/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/08/29(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2015/12/09(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/14(御朱印拝受)

コメント