神社情報

埼玉縣護國神社/埼玉県護国神社(さいたまけんごこくじんじゃ)

御祭神:鳥羽伏見の役以後の国事に殉ぜられた、埼玉県の英霊

社格等:指定護国神社

例大祭:4月9日(例大祭)・8月15日(みたま祭)

所在地:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3-149

最寄駅:北大宮駅・大宮公園駅

公式サイト:─

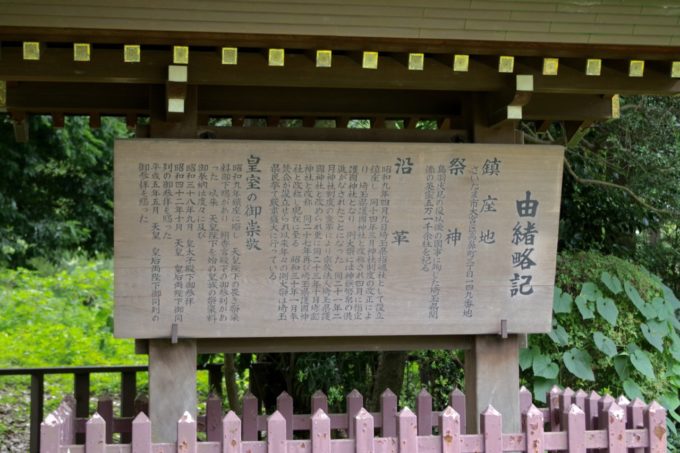

御由緒

国事に殉ぜられた埼玉県の英霊は、古くはそれぞれの縁故の地に祀られて、随時随所に神籬(ひもろぎ)を樹て、その祭りが行われていたが、日露の戦役以後、英霊の数の増し加わるに及んで、春秋二季に別け、県下慰霊安鎮の祭が行われるようになり、昭和六年満州事変が起り、その柱数も二千六百有余を数えるにいたって、漸く慰霊顕彰の重きが議せられ、昭和八年埼玉県招魂社建設の計画が進むにいたった。同年九月二日建設出願が決まり、同二十二日内務大臣の許可を得たので、県民の総意にもとづき、大宮公園の西端奥山の聖地が選定され、昭和九年四月九日、ときの近衛師団長朝香宮殿下をはじめ、陸海将兵、県官民数万の参列のもとに、盛大なる鎮座祭が行なわれ、ここに埼玉県招魂社が鎮座設立されたのであります。

昭和十四年三月神社制度の改正により、埼玉県護国神社と改称、同年四月指定護国神社となり、神饌幣帛の供進がなされることとなり、県官民挙げて、盛大なる祭りが年々に執り行われました。

昭和二十一年二月神社制度の変革により、宗教法人令による、宗教法人埼玉護国神社と改め、更に昭和二十三年十月社名を埼霊神社と改称するにいたったが、昭和二十七年県下崇敬者の総意により、再び埼玉県護国神社と改称し、昭和三十年一月奉賛会が設立せられ、五万一千百八十柱の英霊を祀り祭祀を完うして今日にいたっている。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2017/08/23

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

授与品・頒布品

ポストカード

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印をお受けした際に下記「みたま祭」のポストカードも頂いた。

歴史考察

埼玉県の英霊を祀る護国神社

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町に鎮座する神社。

旧社格は持たないが、内務大臣が指定した府県社に相当する旧指定護国神社。

正式には旧字体の「埼玉縣護國神社」と表記するが、新字体の「埼玉県護国神社」も併用される。

「大宮公園」の一画に一之鳥居があり隣接するように鎮座しているのが特徴。

埼玉県における英霊祭祀の歴史

明治十年(1877)、西南戦争が発生。

これに際して、埼玉県出身者である70余名の慰霊祭が行われた。

その後、日清戦争・日露戦争によって、多くの戦没者を出す事になる。

県下の町や村では、各地で神籬(ひもろぎ)や英霊碑を建てて慰霊祭を斎行した。

大正七年(1918)、シベリア出兵が行われ、埼玉県出身の戦没者の数も更に増加。

大正九年(1920)、これを受け、当時の埼玉県知事を会長とする尚武会によって盛大な慰霊祭を開催。

昭和六年(1931)、満州事変が発生。

その後も戦没者の数が増加の一途を辿り、埼玉県を挙げて英霊祭祀を斎行するための「招魂社」創建の機運が高まる事となった。

埼玉縣招魂社として創建・指定護国神社となる

昭和八年(1933)、招魂社創建の機運が高まる中、「埼玉縣招魂社」造営の計画が始まり、同年に建設出願が決定し、内務大臣からの許可を得る。

鎮座地として、県民の総意に基づき桜が美しい「大宮公園」と選定される。

昭和九年(1934)、「埼玉縣招魂社」が建立。

「武蔵一宮氷川神社」宮司が祭主となり、当時の県知事主催のもと鎮座招魂祭が斎行。

近衛師団長朝香宮鳩彦殿下をはじめ、陸海軍各大臣など1万数千名の参拝があったと云う。

昭和十四年(1939)、神社制度の改正により「埼玉縣護國神社」と改称。

同年、内務大臣によって指定護国神社となった。

同年、内務大臣によって指定護国神社となった。

旧社格はもたないが、府社・県社に相当する。

昭和十四年(1939)に34社の護国神社が指定され、当社もそのうちの一社となった。

以後、必要に応じて追加指定され終戦時には51社が指定護国神社となっていた。

戦後の歩み・埼霊神社から埼玉県護国神社への改称

昭和二十年(1945)、8月終戦。

同年12月、GHQが神道指令を発令。

昭和二十一年(1946)、宗教法人埼玉護国神社と改める。

昭和二十三年(1948)、「埼霊神社」に改称。

昭和二十七年(1952)、サンフランシスコ講和条約が発効され、日本が主権を回復。

当社も県下崇敬者の総意によって再び「埼玉縣護國神社」へ戻している。

昭和三十年(1955)、奉賛会が設立。

昭和三十八年(1963)、当時の皇太子殿下が参拝。

その後も境内整備などが行われ現在に至る。

境内案内

大宮公園の西端に置かれた一之鳥居と社号碑

当社は「大宮公園」に隣接するように鎮座しており、公園内の西端に鳥居と社号碑が建つ。

大宮公園自由広場の近くで、公園内の一部が参道となる。

大宮公園自由広場の近くで、公園内の一部が参道となる。

社号碑には「埼玉縣護國神社」と旧字体が使われている。

社号碑には「埼玉縣護國神社」と旧字体が使われている。

公園内を進むと通りを挟んで二之鳥居が見えてくる。

右手には灯籠や社号碑、左手には案内板などが置かれている。

右手には灯籠や社号碑、左手には案内板などが置かれている。

道路を挟んた先が当社の境内。

交通量もそこそこあるため、横断する際は車に気を付けたい。

交通量もそこそこあるため、横断する際は車に気を付けたい。

道路を横断して左手に手水舎。

手水舎は手水石の上も屋根で覆われている。

手水舎は手水石の上も屋根で覆われている。

引き戸を開ける形で開いて、柄杓を手に取るという形。

引き戸を開ける形で開いて、柄杓を手に取るという形。

立派な神明造りの社殿

拝殿は神明造り。

本殿には、埼玉県出身の51,180柱もの英霊を祀る。

本殿には、埼玉県出身の51,180柱もの英霊を祀る。

立派で凛として身が引き締まる社殿となっている。

立派で凛として身が引き締まる社殿となっている。

特攻勇士の像など護国神社らしい境内

境内には護国神社らしい像や塔が置かれている。

境内の左手には奉納された艦砲弾。

境内の左手には奉納された艦砲弾。

その隣に出兵兵士之像。

その隣に出兵兵士之像。

境内の右手には特攻勇士の像。

これらはいずれも平成二十五年(2013)に建立された。

これらはいずれも平成二十五年(2013)に建立された。

その隣に平成十二年(2000)に特攻隊の出撃基地となった知覧から移植された特攻花。

その隣に平成十二年(2000)に特攻隊の出撃基地となった知覧から移植された特攻花。

境内右奥には大東亜戦争戦没地域図。

支那事変以降、総数48,453人もの埼玉県出身者の地域別戦没者を記している。

支那事変以降、総数48,453人もの埼玉県出身者の地域別戦没者を記している。

二之鳥居の外側左手には埼玉県傷痍軍人の塔。

昭和五十三年(1978)に建立され、第58代厚生大臣・渡辺美智雄による書が彫られる。

昭和五十三年(1978)に建立され、第58代厚生大臣・渡辺美智雄による書が彫られる。

御朱印は社務所にて。

とても丁寧に対応して頂き、「みたま祭」の様子を撮影したポストカードも頂いた。

とても丁寧に対応して頂き、「みたま祭」の様子を撮影したポストカードも頂いた。

所感

埼玉県招魂社として創建した当社。

戦前の日本が突き進む中、埼玉県出身の戦没者が増加の一途を辿った事で、埼玉県を挙げて英霊祭祀を行う機運が高まり創建した神社であり、指定護国神社として県下から崇敬を集めた。

全国の護国神社は、終戦から時が経つにつれ、維持の面で危機に瀕する事もあると聞くが、当社は最近になってからも奉納品や境内整備も行われているように、奉賛会などが維持しているのが伝わる。

大宮公園の端に鎮座するため、人通りはまばらでやや寂しい印象も受けるが、終戦後も奉賛会などによって維持されていて、いつも綺麗な境内となっているのがとても喜ばしい。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 社号碑 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 二之鳥居・社殿 ]

[ 社殿 ]

[ 艦砲弾 ]

[ 出兵兵士之像 ]

[ 社務所 ]

[ 特攻勇士像 ]

[ 特攻花 ]

[ 大東亜戦争戦没地域図 ]

[ 埼玉県傷痍軍人の塔 ]

[ 案内板 ]

コメント