神社情報

岩槻久伊豆神社(いわつきひさいずじんじゃ)

御祭神:大己貴命(大国主命)

社格等:県社

例大祭:4月19日(春季)・10月19日(秋季)

所在地:埼玉県さいたま市岩槻区宮町2-6-55

最寄駅:岩槻駅・東岩槻駅

公式サイト:https://www.hisaizu.jp/

御由緒

久伊豆神社は今から約千五百年前、欽明天皇の御代(539~571)出雲族の土師氏が東国移動の際この地に出雲大社の御祭神であり開拓の神であった大已貴命を勧請したのが始まりとされています。

平安時代には武蔵野に勢力を誇った武士集団「武蔵七党」のうち野与党と私市党の崇敬を集め、その勢力下にあった元荒川流域に久伊豆信仰が広まりました。戦国時代、扇谷上杉家の重臣、太田道灌が岩槻城を築くとその城郭内に総鎮守としておかれます。それ以後、江戸時代まで城の守護神として歴代城主から厚い崇敬をうけ、太刀や神輿など数々の品が奉納されました。近年では平成二十六年「平成の大造営」を行い多くの氏子崇敬者のご奉賛により社殿も新しく蘇り、その御神徳は益々高まっております。(頒布の用紙より)

参拝情報

参拝日:2019/12/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/08/12(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

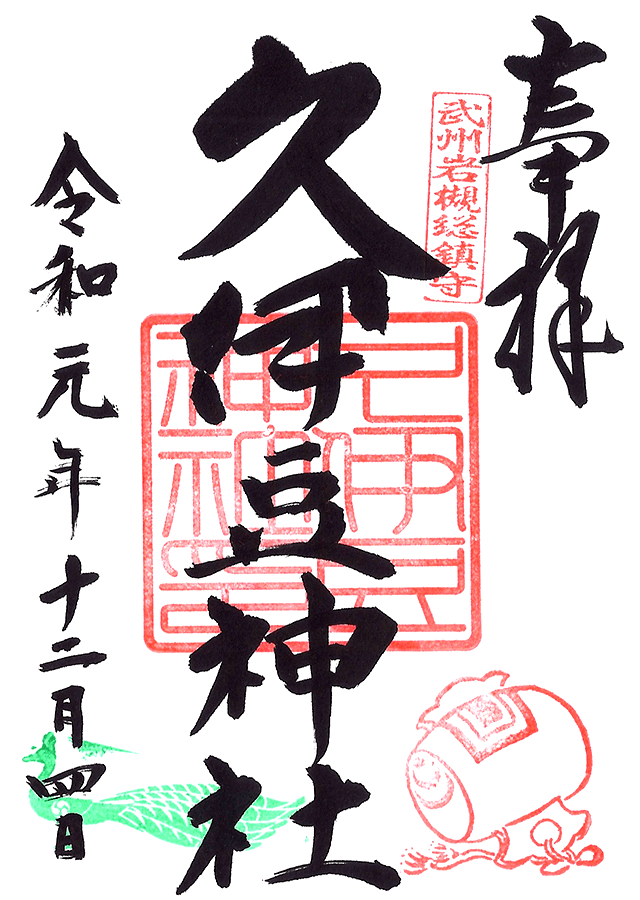

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※祭事や催事に応じて限定御朱印あり。(詳細は公式Instagramにて)

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

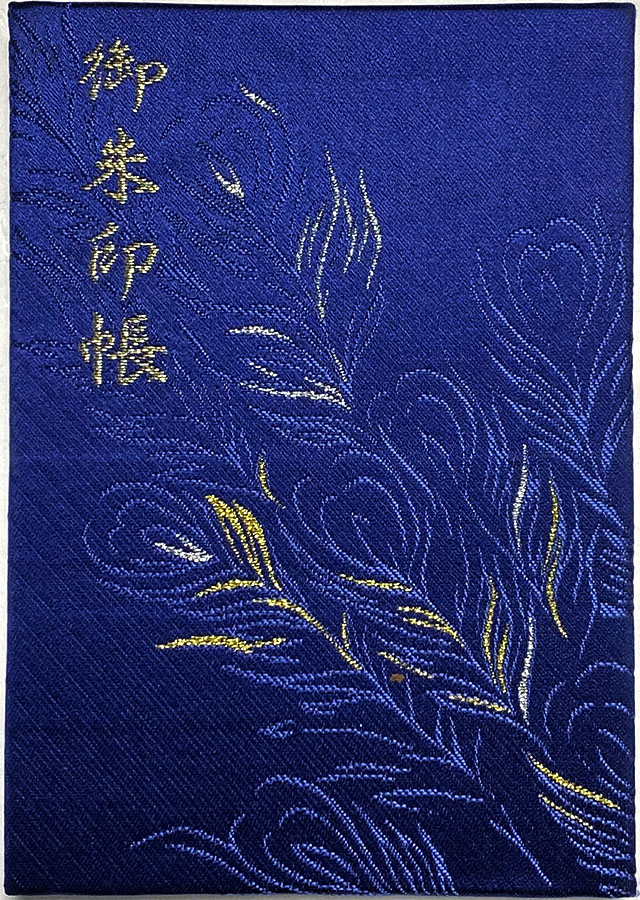

御朱印帳

初穂料:1,300円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

飼育されている孔雀をモチーフにしたとても綺麗な御朱印帳。

開くと孔雀の羽根が広がるデザインになっている。

以前は濃紺のみだったが現在はピンク色も用意。

※2015年に頂いた際は初穂料1,200円だったが、2019年現在は1,300円に変更

授与品・頒布品

川越唐棧マルチゴム

初穂料:各350円

社務所にて。

※江戸時代に粋な縞柄と称された木綿生地「川越唐棧」に当社の孔雀をあしらったオリジナル品。

黒奴交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

歴史考察

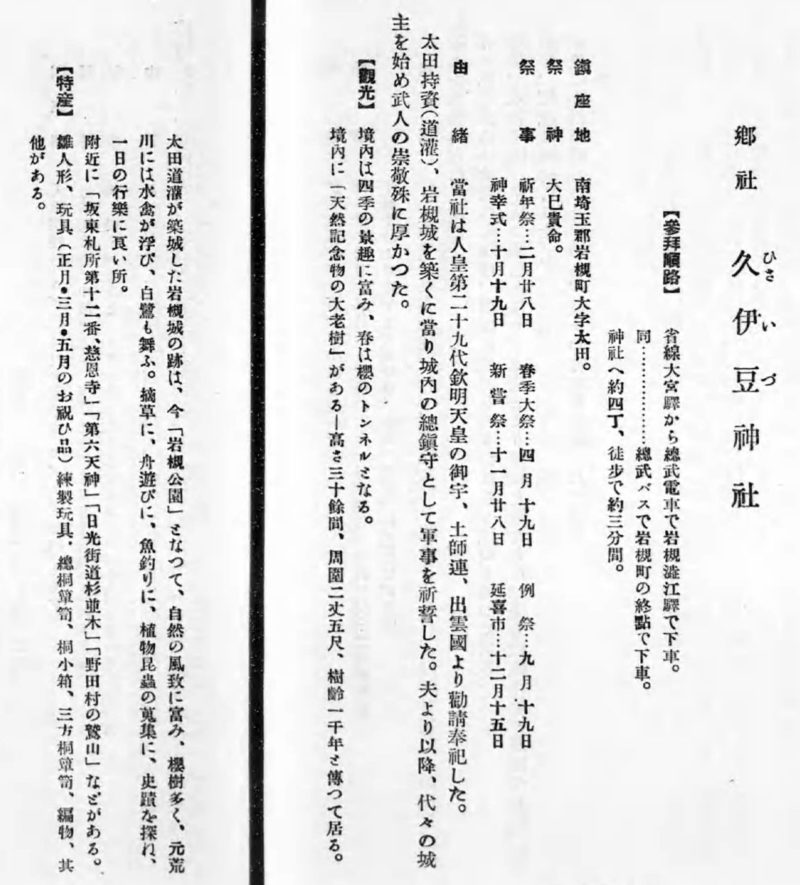

武州岩槻総鎮守・久伊豆神社

埼玉県さいたま市岩槻区宮町に鎮座する神社。

旧社格は県社で、岩槻の総鎮守。

正式名称は「久伊豆神社」であるが、他との区別のため「岩槻久伊豆神社」とさせて頂く。

元荒川流域には「久伊豆神社(ひさいずじんじゃ)」の名称の神社が数多く存在し、その中でも規模的にも旧社格的にも代表的な神社となっている。

境内で孔雀の飼育をしており、鶏が境内に放されていたりと、動物好きなら癒やされる境内が特徴。

出雲族の土師氏によって創建された古社

社伝によると、創建は欽明天皇(539-571)の御代とされる。

出雲族の氏族・土師氏が東国へ移住する際、岩槻の地へ出雲国より大己貴命を勧請。

当地に社殿を建立したのが始まりとされている。

出雲国の古代豪族とされる氏族。

日本神話に登場する神・天穂日命(あめのほひのみこと)の末裔と伝わる。

土師氏の祖とされる野見宿禰(のみのすくね)は、垂仁天皇七年(BC23)に人間同士の最古の相撲を行った人物としても知られ、更に殉死者の代用品である埴輪を発明し、垂仁天皇より「土師職(はじつかさ)」を、曾孫の身臣は仁徳天皇より改めて土師連姓を与えられ、代々天皇の葬儀を司る事になった。

土師氏は高い技術力を誇り、古墳時代には出雲国・吉備国・河内国・大和国の古墳造営や葬送儀礼に関ったとされる。

大国主命(おおくにぬしのみこと)の名でも知られる出雲の神。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

民間信仰によって「大国」が「だいこく」と読める事から、七福神でもある「大黒天(大黒様)」と習合していった。

出雲族によって出雲の神を祀り創建されたのが当社と云える。

元荒川流域に分布する久伊豆神社の謎

当社を始めとする「久伊豆神社」は、埼玉県の元荒川流域を中心に数多く分布する神社。

それ以外ではほぼ見ることができない土着の信仰と云える。

久伊豆信仰を伝える神社の数は現在、埼玉県の元荒川流域中心に60社以上(神社庁の登録でも44社)。

中でも埼玉県さいたま市岩槻区鎮座の旧県社である当社と、埼玉県越谷市鎮座の旧郷社「越ヶ谷久伊豆神社」の知名度が高く、いずれも元荒川流域に鎮座している。

「久伊豆神社」の御祭神は当社と同様にいずれも大己貴命(大国主命)。

久伊豆信仰の広がりには、平安時代後期の武家集団・武蔵七党のうち野与党と私市党が深く関わると見られている。

武蔵七党の支配地域と久伊豆神社の分布範囲

平安時代後期になると武蔵七党と呼ばれる武家集団が誕生。

平安時代後期から室町時代にかけて武蔵国を中心に勢力を伸ばしていた武士団の総称。

七党を構成する氏族は文献によって違いがあるものの、横山党・猪俣党・児玉党・村山党・野与党・丹党(丹治党)・西党(西野党)・綴党・私市党の九党のうちいずれかの七党が記されている。

そうした武蔵七党のうち野与党(のよとう)と私市党(きさいとう)は元荒川流域に勢力を誇っていた武士団として知られていて、野与党と私市党の支配地域と、「久伊豆神社」の分布範囲がかなり被っている事になる。

この事から、野与党・私市党やその末裔・関係者から崇敬を集めたのが久伊豆信仰とも云えるであろう。

上記の地図は久伊豆神社の分布をGoogle Maps上にまとめたもの。

元荒川に沿うように点在している事が窺え、他の河川沿いにはほぼ鎮座していないのが分かる。

そして各河川によってそれぞれの信仰圏を持っているのが興味深い。

荒川流域には氷川信仰の「氷川神社」。

元荒川流域には久伊豆信仰の「久伊豆神社」。

利根川流域には香取信仰の「香取神社」。

ほぼ境界を侵すことなく祀られている。

この事からも、平安時代後期から室町時代に台頭した武家集団による崇敬が、久伊豆信仰の独特な信仰圏を確立したと云えるであろう。

久伊豆の社号由来の考察

元荒川流域にのみ点在する「久伊豆神社」は、「ひさいず」と読むその社号も個性的。

文字列から伊豆諸島との関連性も疑う事ができるが、史料からはあまり関連性を見いだせない。

「久伊豆神社」は、「出雲大社」の神である大己貴命(大国主命)を祀った神社であるため、「出雲」と「久伊豆」という文字の関連を推測していくと、万葉仮名の存在に辿り着く。

日本語を表記するために、漢字の表す意味とは関係なく、漢字の音や訓を借用して用いられた文字のこと。

「出雲」を「いづくも」と読むことにし、これを万葉仮名に変換すると「伊豆久母」となる。

ここで「久・伊豆」という字が登場する事になり、社号も「出雲」が由来という事が推測できる。

出雲族によって出雲の神が祀られた久伊豆信仰。

「久しい出雲の大神」といった意味合いも入っていたのかもしれない。

いずれも筆者の推測によるものであるが、大変興味深い信仰である。

太田道灌が岩槻城を築城・岩槻城総鎮守とされる

長禄元年(1457)、太田道灌が岩槻城を築城。

当社は岩槻城の城郭内に置かれ総鎮守とされた。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

太田資清・道灌父子によって江戸城・河越城と共に築かれたとする平城。(諸説ある)

戦国時代には後北条氏と太田氏の戦い「岩付城の戦い」の舞台にもなる。

明治に廃藩置県で廃城となり、現在は一部が岩槻城址公園として整備されている。

以後、江戸時代に至るまで岩槻城の歴代城主より崇敬を集めた。

徳川家康や岩槻藩歴代藩主からの崇敬

天正十八年(1590)、豊臣秀吉による小田原征伐にて後北条氏が滅亡。

後北条氏側の居城となっていた岩槻城は落城。

同年、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

家康は当社を江戸城の鬼門除けとして祈願したと伝えられている。

徳川家康が江戸入りすると、家康は岩槻を関東支配拠点の1つとして重要視。

譜代大名で、家康三河時代の三奉行の一人である高力清長に2万石を与えて入部、岩槻藩の始まりと云える。

高力家の後は、青山家、安倍家、板倉家、戸田家、松平家、小笠原家、永井家が藩主となり、江戸中期に第九第将軍・徳川家重の側用人・大岡忠光(おおおかただみつ)が入って以降は大岡家が藩主となった。

徳川家と君臣関係が強い譜代大名のみが城主(藩主)となっている。

岩槻城や城下町の総鎮守とされた当社は、歴代の岩槻藩主からも崇敬を集めた。

歴代藩主からは社宝として、太刀や神輿など数々の品が奉納されたと云う。

宝永四年(1707)、当時の岩槻藩主・小笠原長重の尽力によって、神祇官吉田家から宗源宣旨により正一位の神位を拝受、「正一位久伊豆大明神」とされた。

神社における神階の最高位。

江戸時代の神社は、吉田神道の吉田家が、神道本所として全国の神社・神職をその支配下に置いており、地方の神社に神位を授ける権限を与えられていた。

以後も歴代の岩槻藩主より多大な崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(岩槻城並城下町)

久伊豆明神社

新正寺曲輪にあり、當城の鎮護にして、城内及城下町の惣鎮守なり。別當光明院。

岩槻城並城下町の「久伊豆明神社」として記されているのが当社。

「當城の鎮護にして、城内及城下町の惣鎮守」と記されているように、岩槻城を鎮護し岩槻城内と城下町の総鎮守であった事が分かる。

城下町の総鎮守ともされた当社ではあったが、当社は岩槻城の城郭内にあったため、神社の入口には番所が設けられて庶民の出入りは厳しく制限されていたと云う。

但し、12月31日の大晦日は、参詣人の自由な通行を許可していたとされる。

その他、手続きをすれば庶民の参詣も可能であったとみられる。

別当寺は「光明院」(現・廃寺)であった。

明治以降の歩み・県社へ昇格・平成の大造営

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治八年(1875)、不審火による火災で社殿を含めた建造物が悉く焼失。

この際に歴代藩主から社宝として奉納された品々の多くが焼失してしまっている。

明治十五年(1882)、本殿を再建。

この本殿が改修されつつ現存。

この本殿が改修されつつ現存。

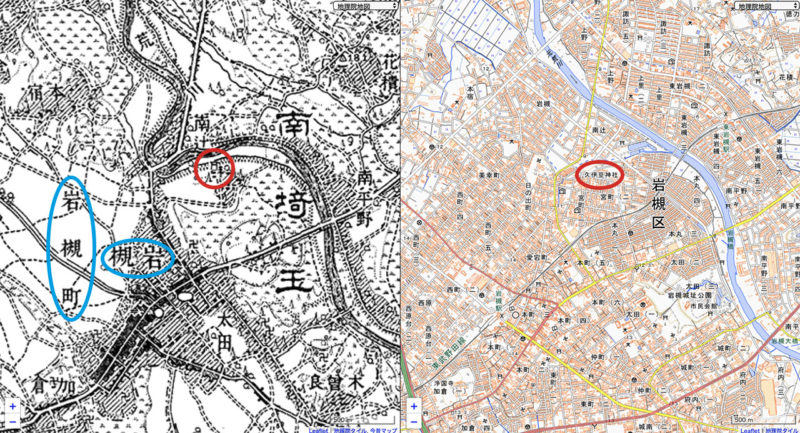

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

かつての岩槻城の区画が今より見て取る事ができる。

当社は北側の城郭に鎮座し、また現在の岩槻城址公園は曲輪の一部であったこと、本丸は当社と城址公園の間にあり、現在は住宅街(住所は本丸)となったあたりである。

当社は一帯の総鎮守として崇敬を集めた。

大正四年(1915)、拝殿を再建。

大正十二年(1923)、郷社へ昇格。

郷社「久伊豆神社」として紹介されている当社。

春は桜のトンネルとなった他、樹齢1,000年となっていた天然記念物の大老樹があった事などが記されている。

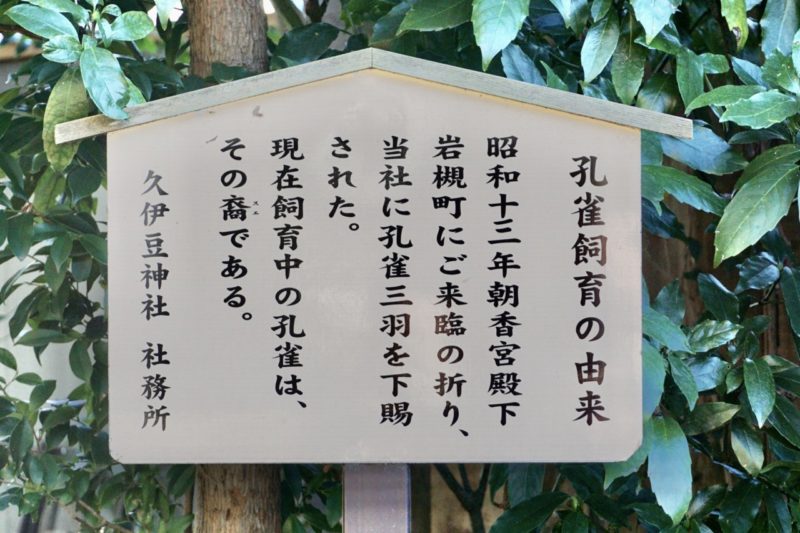

昭和十三年(1938)、朝香宮鳩彦王殿下が岩槻に立ち寄った際、当社に孔雀を3羽下賜。

この時の孔雀の子孫が現在当社に飼育されている孔雀。

この時の孔雀の子孫が現在当社に飼育されている孔雀。

昭和二十年(1945)、県社へ昇格。

戦後になり境内整備が進む。

昭和二十九年(1954) 、南埼玉郡岩槻町が市制施行し岩槻市が発足。

平成十七(2005)、岩槻市はさいたま市に編入、現在のさいたま市岩槻区となる。

平成二十六年(2014)、「平成の大造営」を行い社殿の増改築が行われた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

近年はクイズ神社としても知られる

「久伊豆」が「くいず」と読める事から、一部では「クイズ神社」と親しまれるように。

その影響で「アメリカ横断ウルトラクイズ」の予選会場として選ばれた事もあり、クイズ大会での優勝祈願に訪れる者もいると云う。

境内案内

緑溢れる長い参道・ふるさとの森

最寄駅の岩槻駅からは徒歩15分程の距離。

南向きに参道があり、一之鳥居と「久伊豆神社」の社号碑が整備。

南向きに参道があり、一之鳥居と「久伊豆神社」の社号碑が整備。

一之鳥居の手前に一対の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

阿吽共にスタンダードな造形。

阿吽共にスタンダードな造形。

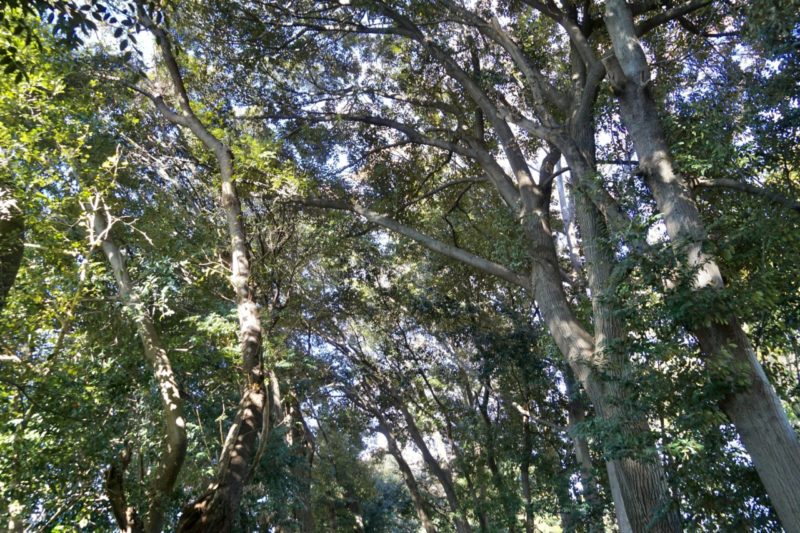

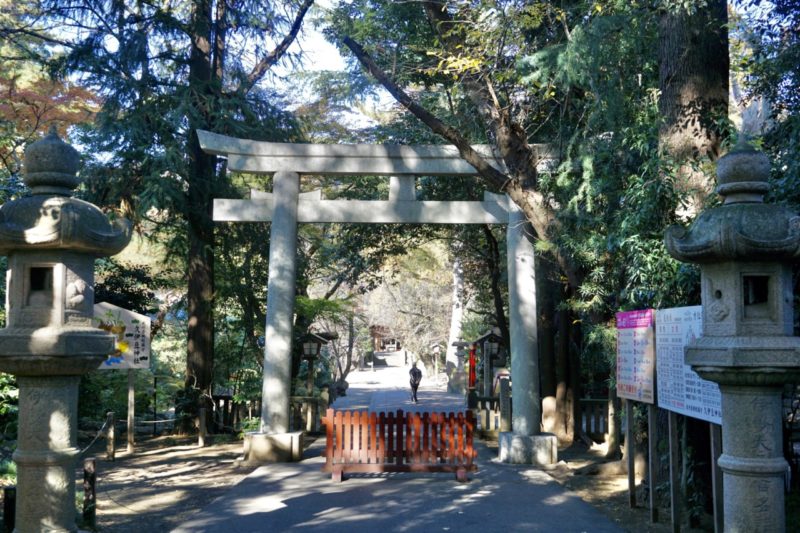

一之鳥居を潜ると緑溢れる参道。

「県のふるさとの森」に指定された社叢。

「県のふるさとの森」に指定された社叢。

長い参道はとても静かな空間。

長い参道はとても静かな空間。

見上げても緑に包まれているのが分かる。

見上げても緑に包まれているのが分かる。

参道の途中には岩槻保育園。

平日の日中は子どもたちや親子の姿をよく見る事ができ、当社も地域に親しまれているのが窺える。

平日の日中は子どもたちや親子の姿をよく見る事ができ、当社も地域に親しまれているのが窺える。

二之鳥居・灯籠を支える狛犬

長い参道を進むと途中に一対の狛犬。

大正十一年(1922)に奉納された狛犬。

大正十一年(1922)に奉納された狛犬。

彫りの深い造詣が特徴的でよい出来。

彫りの深い造詣が特徴的でよい出来。

その先に二之鳥居。

二之鳥居の手前には猿田彦大神の碑。

二之鳥居の手前には猿田彦大神の碑。

導きの神とされる猿田彦大神が神域を出迎えてくれる。

導きの神とされる猿田彦大神が神域を出迎えてくれる。

近くには多くの小祠や力石もあり、岩槻周辺の信仰を伝える。

近くには多くの小祠や力石もあり、岩槻周辺の信仰を伝える。

二之鳥居を潜ると整備された参道。

この途中、右手に不思議な狛犬が置かれている。

この途中、右手に不思議な狛犬が置かれている。

大きな灯籠を背中で支える狛犬。

大きな灯籠を背中で支える狛犬。

このような造形でたまに見かける事があるが、何ともユニークな造形。

このような造形でたまに見かける事があるが、何ともユニークな造形。

さらに参道を進むと再び一対の狛犬。

こちらは平成五年(1993)奉納と比較的新しいもの。

こちらは平成五年(1993)奉納と比較的新しいもの。

しかしその造形が何とも個性的。

しかしその造形が何とも個性的。

独特な表情の狛犬。

独特な表情の狛犬。

参道の左手に手水舎。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

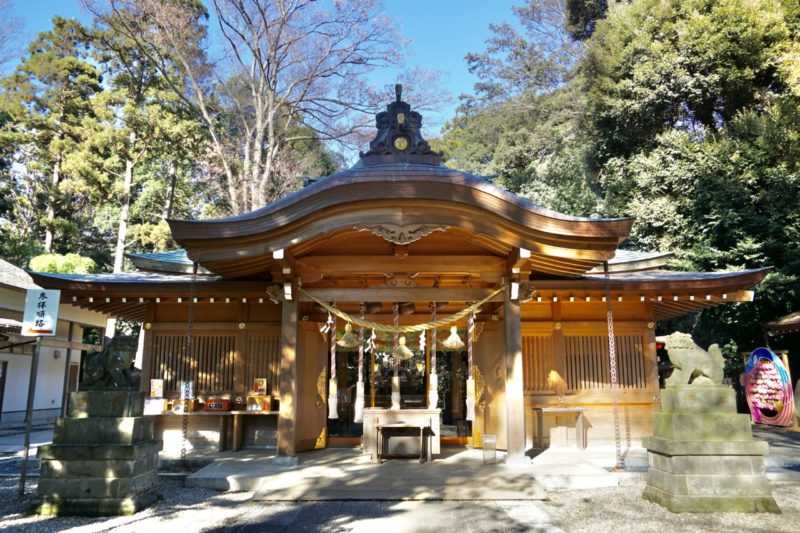

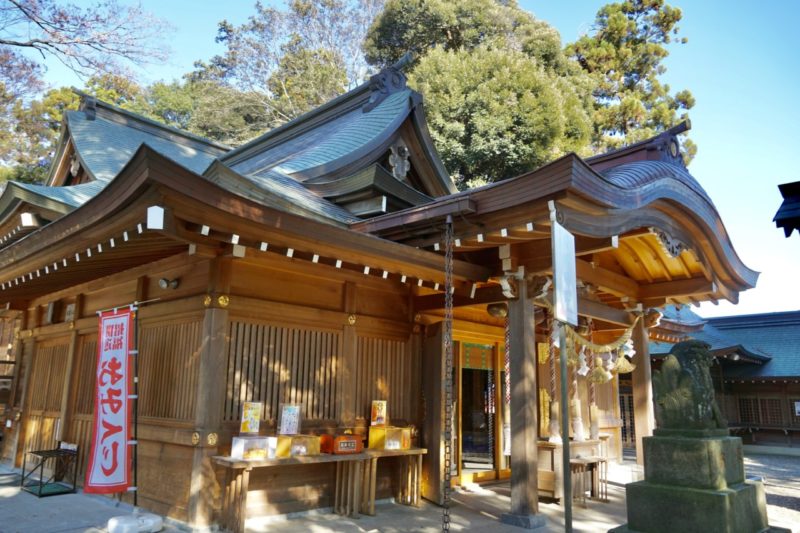

平成の大造営で美しく整備された社殿

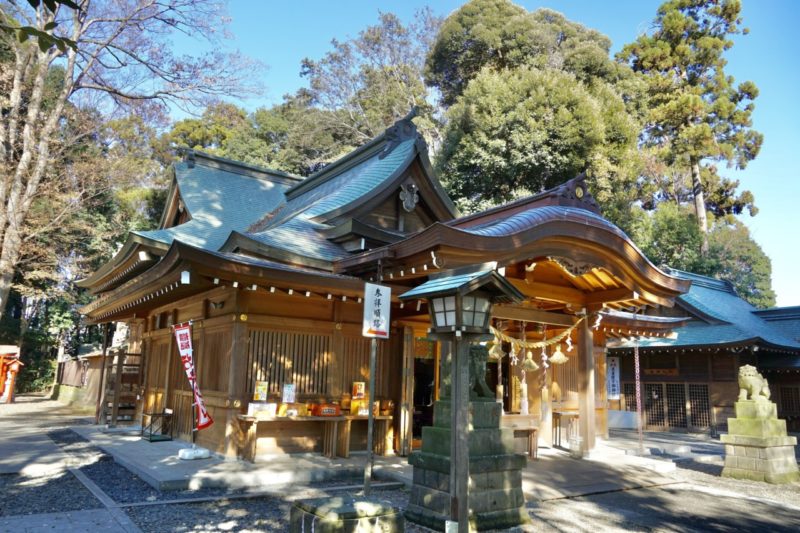

参道途中に石段があり、その先に社殿。

拝殿は平成二十六年(2014)に竣工。

拝殿は平成二十六年(2014)に竣工。

平成の大造営で拝殿の増改築が行われ、現在の立派な拝殿となった。

平成の大造営で拝殿の増改築が行われ、現在の立派な拝殿となった。

2015年参拝時はまだ新しさが伝わる拝殿も、2019年参拝時は少しずつ色に深みが増している。

2015年参拝時はまだ新しさが伝わる拝殿も、2019年参拝時は少しずつ色に深みが増している。

増改築で新しい部分と、それまでの古い社殿のコントラストが美しい。

増改築で新しい部分と、それまでの古い社殿のコントラストが美しい。

本殿は明治十五年(1882)に再建されたものが現存。

平成の大造営でも本殿は基本的にそのまま保存される形となった。

平成の大造営でも本殿は基本的にそのまま保存される形となった。

細かい彫刻が施されているのが特徴。

細かい彫刻が施されているのが特徴。

明治の再建時に岩槻の人々が立派な本殿で再建しようと云う気持ちが伝わる。

明治の再建時に岩槻の人々が立派な本殿で再建しようと云う気持ちが伝わる。

新しく綺麗な拝殿と古い本殿の対比が美しくてお見事。

新しく綺麗な拝殿と古い本殿の対比が美しくてお見事。

拝殿前にも一対の狛犬。

大正十五年(1926)奉納の狛犬。

大正十五年(1926)奉納の狛犬。

こちらはやや横にぎゅっと潰れたような表情。

こちらはやや横にぎゅっと潰れたような表情。

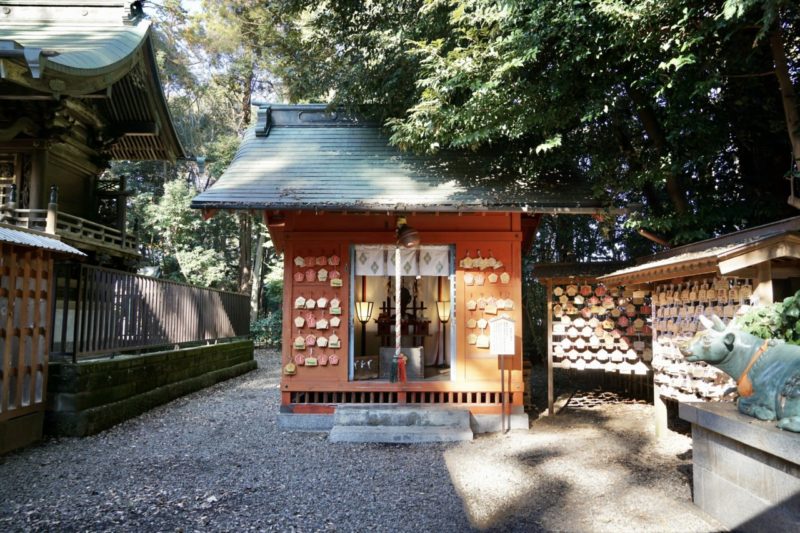

北野天満宮や伏見稲荷社などの境内社

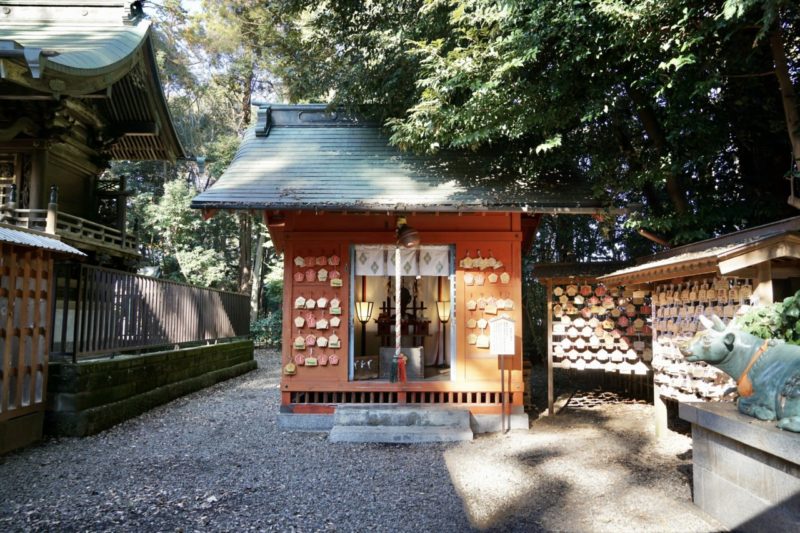

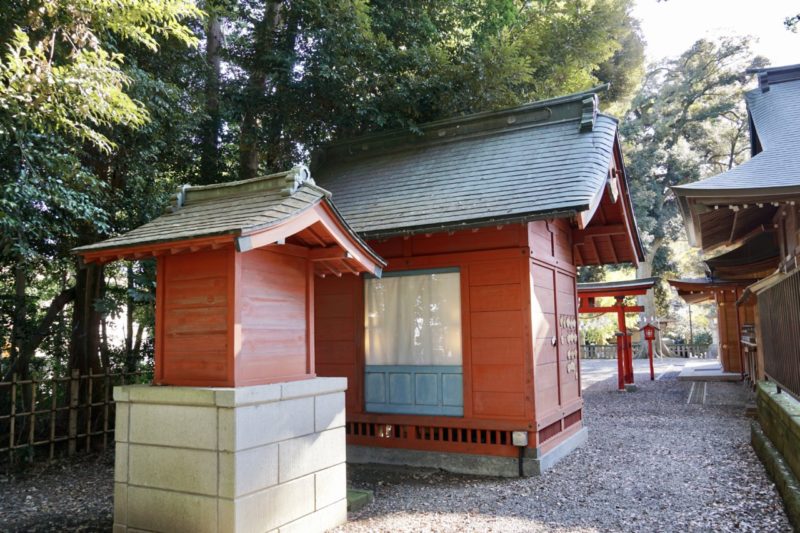

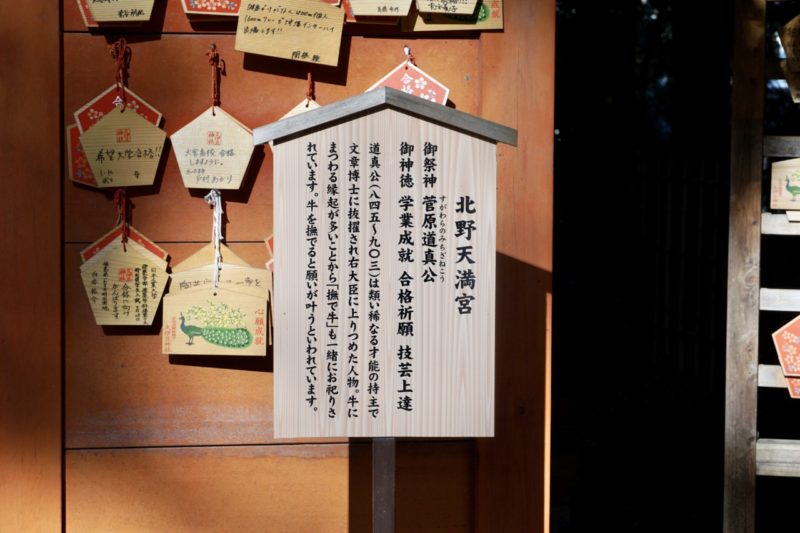

社殿の右手に境内社の北野天満宮。

学問の神として菅原道真公を祀る天神さま。

学問の神として菅原道真公を祀る天神さま。

当社がクイズ神社とされる事から、この学問の神さまをクイズの神様として信仰する方も多い。

当社がクイズ神社とされる事から、この学問の神さまをクイズの神様として信仰する方も多い。

天神信仰らしい神牛像。

天神信仰らしい神牛像。

多くの合格祈願の絵馬が置かれている。

多くの合格祈願の絵馬が置かれている。

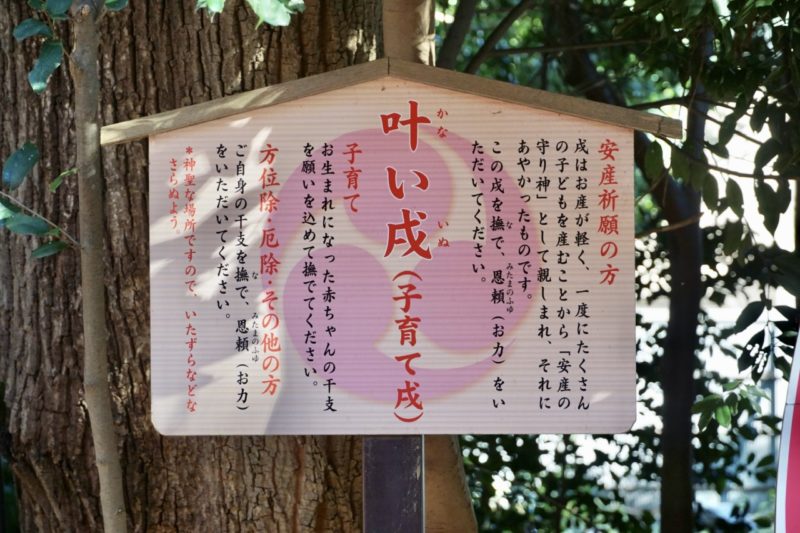

北野天満宮の手前には叶い戌。

安産祈願や子育ての御神徳として人気。

安産祈願や子育ての御神徳として人気。

近くには安産祈願のための絵馬掛けも。

近くには安産祈願のための絵馬掛けも。

社殿の左手には伏見稲荷社。

五穀豊穣や商売の神として信仰を集める。

五穀豊穣や商売の神として信仰を集める。

孔雀小屋で多くの孔雀を飼育・鶏が歩く境内

二之鳥居を潜って参道途中右手に飼育小屋。

3箇所に分けられた小屋の中には孔雀や鶏などが飼育されている。

3箇所に分けられた小屋の中には孔雀や鶏などが飼育されている。

特に孔雀は当社のシンボル的な存在。

特に孔雀は当社のシンボル的な存在。

昭和十三年(1938)に朝香宮鳩彦王殿下が岩槻に立ち寄った際、孔雀を3羽下賜。

昭和十三年(1938)に朝香宮鳩彦王殿下が岩槻に立ち寄った際、孔雀を3羽下賜。

その子孫が数を増やしながら大切に飼育されている。

その子孫が数を増やしながら大切に飼育されている。

当社では孔雀に「救邪苦」の漢字を当てて、その力を授与品にして頒布している。

当社では孔雀に「救邪苦」の漢字を当てて、その力を授与品にして頒布している。

朝香宮初代当主で、戦後になり皇籍離脱した旧皇族。

最終階級は陸軍大将、勲等は大勲位功一級。

大変なゴルフ好きだった事から「ゴルフの宮様」とも呼ばれ親しまれた。

ゴルフを縁にして埼玉県朝霞市の市名の由来(宮号をそのまま使うのは畏れ多いとして一字を替えた)となった事でも知られる。

孔雀と共に多くの鶏も飼育。

飼育小屋にいる事も多いが、時折、開放されて鶏が境内を散歩しに出てくる。

飼育小屋にいる事も多いが、時折、開放されて鶏が境内を散歩しに出てくる。

一斉に出てきては境内を散歩して歩く姿は癒やされる。

一斉に出てきては境内を散歩して歩く姿は癒やされる。

移動すると一緒に集団で後ろを付いて歩いてきたりと人懐っこい。

移動すると一緒に集団で後ろを付いて歩いてきたりと人懐っこい。

こうしや孔雀や鶏がいる境内が当社の特徴で、記憶にもとても残る神社である。

こうしや孔雀や鶏がいる境内が当社の特徴で、記憶にもとても残る神社である。

岩槻黒奴・神苑・放生池・明戸庚申など

境内の一画に顔ハメ看板。

岩槻黒奴と書かれたパネルで、江戸後期より伝わる当社の神幸祭の神輿渡御の先に立ち、岩槻城内や城下を練り歩いたとされる。

岩槻黒奴と書かれたパネルで、江戸後期より伝わる当社の神幸祭の神輿渡御の先に立ち、岩槻城内や城下を練り歩いたとされる。

日光の赤奴、甲府の白奴に並び、日本三奴とされた岩槻の黒奴。

若い衆が粋な黒木綿の半纏着て身振りよろしく練り歩いた。

江戸時代以降は、明治十八年(1885)、昭和八年(1933)、昭和二十九年(1954)に岩槻黒奴が出て賑わったと云う。

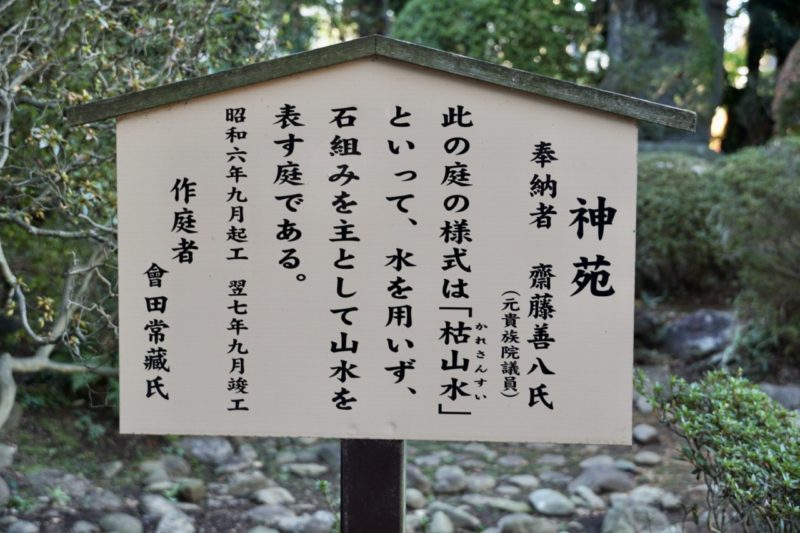

参道の左手には神苑。

昭和七年(1932)に竣工された神社としては珍しい枯山水の庭園。

昭和七年(1932)に竣工された神社としては珍しい枯山水の庭園。

岩槻名士で元貴族院議員の齋藤善八(孔雀を下賜された人物)より奉納された。

岩槻名士で元貴族院議員の齋藤善八(孔雀を下賜された人物)より奉納された。

二之鳥居を潜ってすぐ右手に明戸庚申。

導きの神である猿田彦神を祀っていて、岩槻城が廃城となる際、岩槻城の明戸口にあった庚申社を遷した事から明戸庚申と呼ばれている。

導きの神である猿田彦神を祀っていて、岩槻城が廃城となる際、岩槻城の明戸口にあった庚申社を遷した事から明戸庚申と呼ばれている。

この右手にあるのが上述した灯籠を支える狛犬。

この右手にあるのが上述した灯籠を支える狛犬。

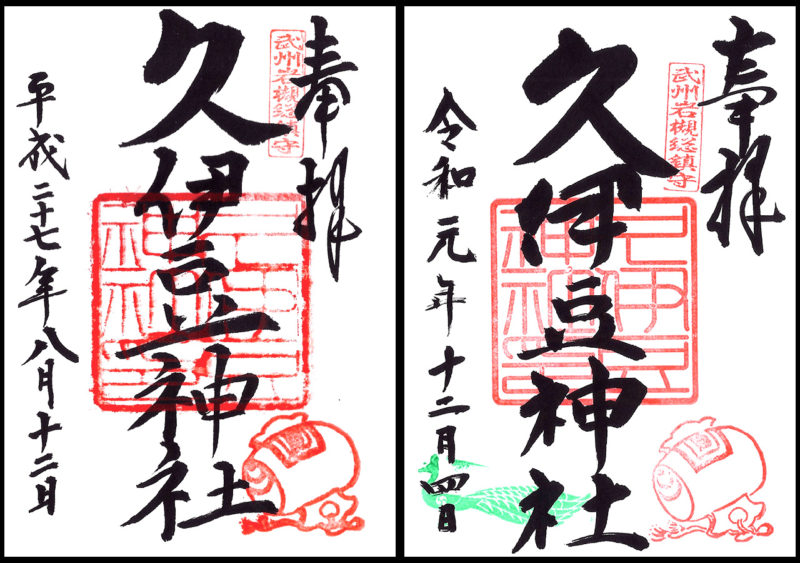

孔雀が押された御朱印・限定御朱印

御朱印は「久伊豆神社」の朱印に、「武州岩槻総鎮守」の印。

左が2015年に頂いたもので、右が2019年のものとなり孔雀の印が追加されている。

左が2015年に頂いたもので、右が2019年のものとなり孔雀の印が追加されている。

筆者は頂いた事がないが近年は祭事や催事に応じて可愛らしい限定御朱印も用意。

いずれも童話作家さかにしあい氏作の挿絵入り御朱印。

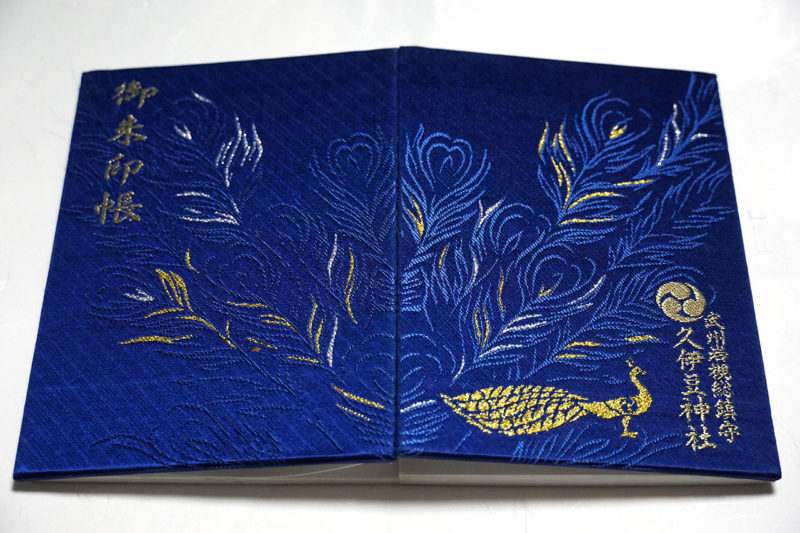

孔雀の美しい御朱印帳・授与品

オリジナルの御朱印帳も用意。

飼育されている孔雀をモチーフにしたとても綺麗な御朱印帳で、開くと孔雀の羽根が広がるデザインになっている。

飼育されている孔雀をモチーフにしたとても綺麗な御朱印帳で、開くと孔雀の羽根が広がるデザインになっている。

2015年に筆者が頂いた際は濃紺のみだったが現在はピンク色も用意。

2015年に筆者が頂いた際は濃紺のみだったが現在はピンク色も用意。

また授与品として孔雀や黒奴のものも豊富に用意。

個人的にとても気に入ったのが川越唐棧のマルチゴム。

個人的にとても気に入ったのが川越唐棧のマルチゴム。

江戸時代に粋な縞柄と称された着物生地としても人気を博した木綿生地・川越唐棧(かわごえとうざん)に当社の孔雀をあしらったオリジナル品。

江戸時代に粋な縞柄と称された着物生地としても人気を博した木綿生地・川越唐棧(かわごえとうざん)に当社の孔雀をあしらったオリジナル品。

所感

岩槻の総鎮守とされ崇敬を集めた当社。

元荒川流域を中心に分布する久伊豆信仰の神社であり土着の信仰と云える。

そうした「久伊豆神社」の中でも規模や旧社格などでも代表されるのが当社。

岩槻城の歴代城主から崇敬を集め、岩槻城下の人々からも総鎮守として信仰された。

歴史的にも今もなお多くの崇敬を集めているのは、平成の大造営を見ても分かる通り。

広い社地は綺麗に整備されていて、孔雀の飼育や境内を歩く鶏にはとても癒やされる。

長い間ついつい居着いてしまう、そうした空間がとても好み。

個人的にもとても好きな良社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 岩槻保育園 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 猿田彦大神 ]

[ 力石・小祠 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 石碑 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 叶う戌 ]

[ 北野天満宮 ]

[ 榛名神社 ]

[ 小祠 ]

[ 厄割り石 ]

[ 御籤掛 ]

[ 伏見稲荷社 ]

[ 参集殿 ]

[ 御神札所 ]

[ 御籤掛 ]

[ 夫婦モッコク ]

[ 石碑 ]

[ 飼育小屋 ]

[ 境内風景 ]

[ 神苑 ]

[ 放生池 ]

[ 明戸庚申 ]

[ 大絵馬 ]

[ 岩槻黒奴パネル ]

[ 石碑 ]

[ 神輿堂 ]

[ 神楽殿 ]

[ サイクルラック ]

[ 大絵馬 ]

[ 案内板 ]

コメント