目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

病気平癒・健康祈願の医薬祖神を祀る五條天神

東京都台東区上野公園に鎮座する神社。

旧社格は村社で、幾度かの遷座を経て現在は上野公園内に鎮座。

医薬祖神を祀る神社であり、菅原道真公を起源にもたない天神さま。

現在は菅原道真公を相殿として祀り、江戸三大天神や東都七天神の一社に数えられる。

同じ境内に「花園稲荷神社」が隣接していて、それぞれ独立した神社(当社の兼務社)という形になっている。

神社情報

五條天神社(ごじょうてんじんじゃ)

御祭神:大己貴命・少彦名命

相殿神:菅原道真公

社格等:村社

例大祭:5月25日

所在地:東京都台東区上野公園4-17

最寄駅:上野駅・京成上野駅

公式サイト:─

御由緒

当社は、景行天皇の御代(110年頃)、日本武尊が東夷征伐の為に上野忍ヶ岡を御通行の際、薬祖二柱に御加護をいただいた事に感謝し、茲に両神をお祀りなされましたのがご創祀であります。

堯恵法師の北国紀行に「正月の末武蔵野のさかい忍ケ岡を優遊しはべり鎮座の社五條天神と申しはべり」云々として記され、この正月は室町時代(文明十八年)とされております。

大己貴命は大国主命とも称され、須佐之男命の御子で「いなばの白兎」「大国様と白ねずみ」等、神話や童話で知られている神様です。

少彦名命は、神産日神の御子で、蛾の皮の着物に豆の実のさやを舟にして出雲の国に御到着されます。ここで大己貴命と兄弟の縁を結び初めて国民に薬の術と病を癒す方法、又お酒の作り方等もお教えになり、国土の開発に力を尽くされた神様です。

相殿にお祀りしてあります菅原道真公は、江戸初期寛永十八年に合祀されました。(相殿とは、後から合祀されることです。)

社地は寛永寺の境内拡張により、当時の神職瀬川家の屋敷内に、大正に至る迄遷座されましたが、昭和三年に現地に遷座されました。

当社は古くから「天の神」を祀ることにより「五條天神」と呼ばれ、薬祖神としての尊崇が篤く、平成二十二年五月、ご創祀より壱千九百年の記念大祭が斎行された、東都有数の古社であります。(頒布の資料より)

歴史考察

日本武尊が医薬祖神を祀り創建した古社

社伝によると、景行天皇の御代(71年-130年)に創建と伝わる。

日本武尊によって創建されたと云う。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

日本武尊が東夷征伐で忍ヶ岡(上野の古名)を通過。

その際に大己貴命と少彦名命の加護によって難儀を救われた事に感謝し、忍ヶ岡(上野)に両神をお祀りしたとされる。

大国主(おおくにぬし)の名でも知られる神。

天孫降臨で天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる。

特に「出雲大社」の御祭神として知られ、民間信仰によって、「大国」が「だいこく」と読める事から「大黒天(大黒様)」と習合していった。

大国主の国造りに際し、天乃羅摩船(あめのかがみのふね)乗って波の彼方より来訪したとされる神。

国造りの協力神・常世の神・医薬・温泉・禁厭・穀物・知識・酒造・石の神など多様な性質を持ち、当社では古くから「医薬祖神」として崇敬を集めた。

当社は古くから「五條天神」と称され崇敬を集めた。

当社は両神を日本武尊の難儀を救った「医薬祖神」としており、「医学の神」として信仰を集めた。

現在も「医薬祖神」の神として信仰を集める。

現在も「医薬祖神」の神として信仰を集める。

創建時は天神山(摺鉢山)に鎮座していたとされる。

現在よりもやや東側の上野公園内・摺鉢山古墳に鎮座していた。

菅原道真公の合祀・寛永寺の拡張によって遷座

寛永二年(1625)、天海が「寛永寺」を開山。

京の都の鬼門を守護する「比叡山延暦寺」に対して、江戸の鬼門を守護する「東の比叡山」という意味で、山号を「東叡山寛永寺」とし、徳川将軍家の菩提寺とされた。

台東区上野桜木にある天台宗関東総本山の寺院。

徳川家光と天海によって徳川将軍家の祈祷所・菩提寺として創建され、江戸時代には天台宗の本山として強大な権勢を誇った。

現在の上野恩賜公園は殆どが寛永寺の敷地であった。

寛永十八年(1641)、菅原道真公を相殿神として合祀。

当社が古くから「五條天神」と呼ばれていた事から、「寛永寺」住職も担った天海によって合祀されたと伝わる。

明暦三年(1657)、「寛永寺」の境内拡張の影響を受け、上野広小路の黒門前右脇に遷座。

元禄十年(1697)、「寛永寺」の境内拡張の影響を受け、神職であった瀬川家の屋敷内(現在のアメヤ横丁入口付近)に遷座となった。

以降、当時の鎮座地である下谷の地名から「下谷天神社」「下谷天満宮」と称される事が多かった。

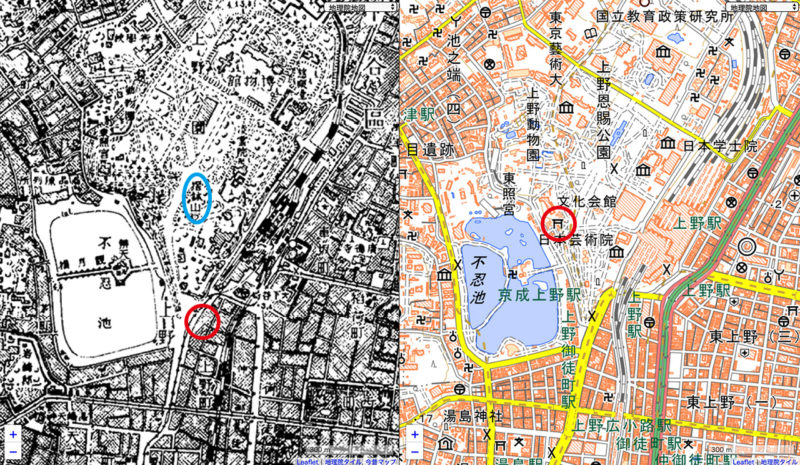

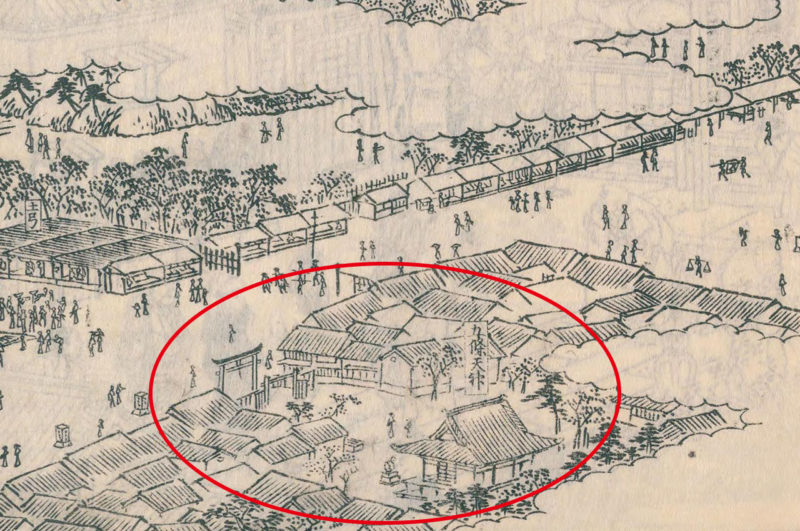

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の上野・下谷の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の中央付近に描かれている。

赤円で囲ったところに「五条天神」の文字を確認でき、その隣には瀬川の文字。

神職であった瀬川家の屋敷内に鎮座していた事が分かる。

左にあるのが不忍池で、緑のエリアが「寛永寺」、すなわち現在の上野公園。

創建時は現在の上野公園内にあった当社だが、「寛永寺」の影響を受けてその外に出されてしまった事が見て取れる。

江戸名所図会に描かれた五條天神祠

「山下」の其二に「五條天神祠」と描かれた当社。

現在の上野恩賜公園がある上野山の東側を当時は山下と称していた。

そうした一画に当社が描かれている。

位置関係的には現在のアメ横入口、ヨドバシカメラマルチメディア上野店あたり。

「寛永寺」の門前町として賑わった地域にあり、当社の前も人の往来が多かった事が窺える。

神職であった瀬川家の屋敷内に遷座しているが、崇敬は篤かったようだ。

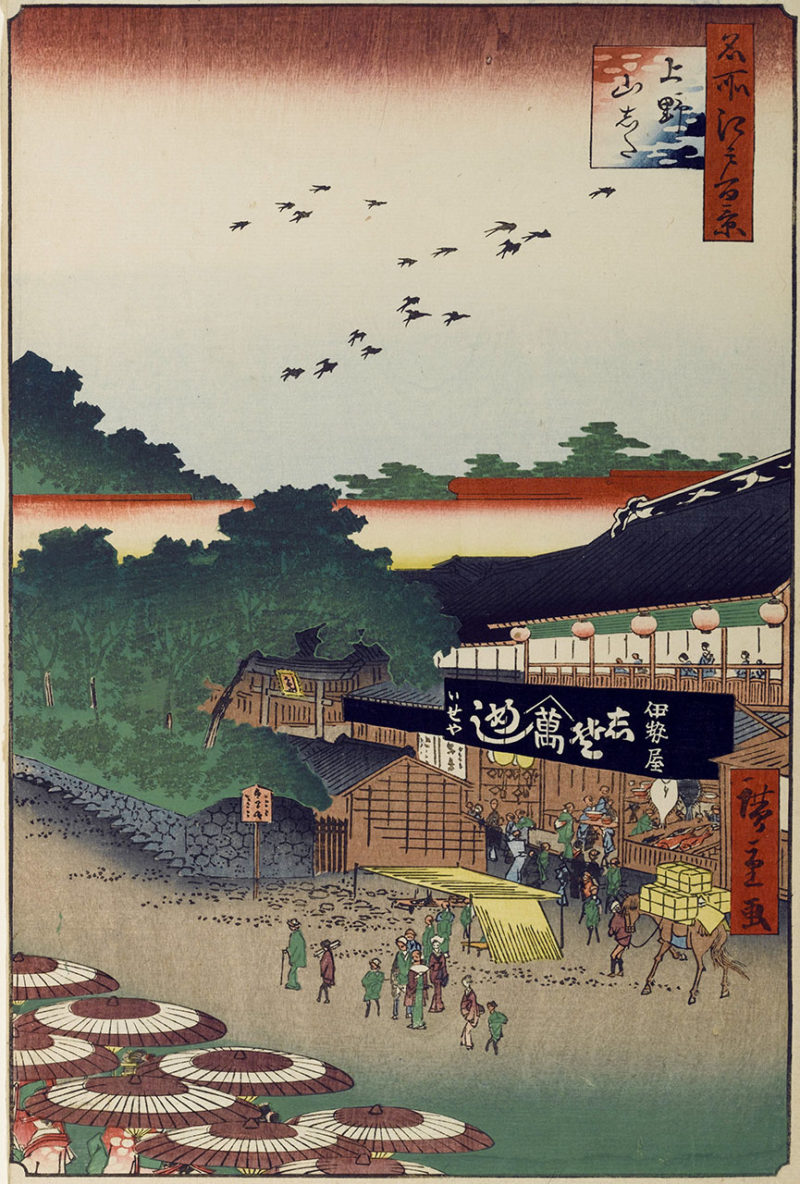

歌川広重が描いた当社と伊勢屋

上野の山下(現・アメ横)と称された当社が鎮座していた一帯。

「寛永寺」の門前町として、料理屋が連なり見世物小屋なども多く江戸屈指の盛り場の1つだった。

そのため歌川広重の浮世絵の題材としても取り上げられている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

当社の前を描いたもので、奥に描かれた鳥居が当社の鳥居。

山下の入口にあり盛り場として栄えた当時の様子が伝わる。

手前の料理屋「伊勢屋」には「紫蘇めし」の暖簾が出て名物だったと云う。

後に「雁鍋」と云う料理屋となり、「山下の雁なべ」として知られた。

森鴎外や夏目漱石の作品にも登場する程であった。

明治以降の歩み・幾度もの遷座

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、現在のアメ横入口付近にあたる。

(神社の地図記号は描かれていないがまだこの辺りにあったと思われる)

青円で囲った箇所に摺鉢山の文字が見え、当社の創建の地にあたる。

古くは当社が鎮座していた事から天神山とも呼ばれていたと云う。

大正十二年(1923)、当社近くの鉄道を高架化するため境内の大半を接収。

代わりに山下町(現・JR上野駅のやや東)にあった鉄道省所有地に仮社殿が設けられた。

同年、関東大震災が発生し仮社殿は焼失。

大正十三年(1924)、不忍池の南西に仮社殿を造営したものの、都市計画事業のため頓挫。

大正十四年(1925)、現在の鎮座地(「花園稲荷神社」の境内隣)に仮殿を造営し遷座。

昭和三年(1928)、社殿が竣工され遷座祭を行った。

この時の社殿が現存。

この時の社殿が現存。

戦後になり境内整備が行われ現在に至る。

古くから薬祖神として崇敬され、現在も病気平癒・健康祈願の神として信仰されている。

境内案内

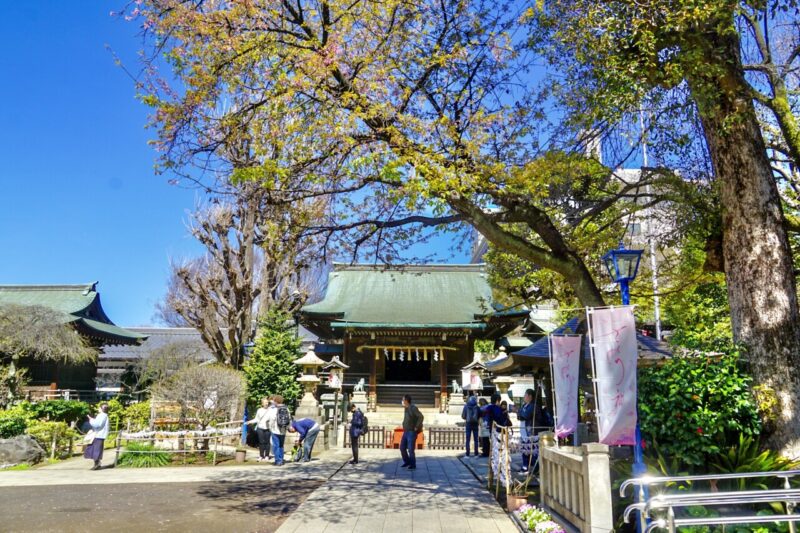

上野公園内に鎮座・隣には花園稲荷神社

上野公園内に鎮座し、不忍池側から忍坂へ入る道が表参道。

入口に「五條天神社」の社号碑。

入口に「五條天神社」の社号碑。

忍坂を進むと目の前に大きな鳥居。

大正十五年(1926)に奉納された鳥居。

大正十五年(1926)に奉納された鳥居。

当社の隣には「花園稲荷神社」が鎮座。

二社が並び立つ形で鎮座していて、「花園稲荷神社」は当社の兼務社であるが、それぞれ独立した神社という形になるためこうして鳥居や参道も個別に用意されている。

二社が並び立つ形で鎮座していて、「花園稲荷神社」は当社の兼務社であるが、それぞれ独立した神社という形になるためこうして鳥居や参道も個別に用意されている。

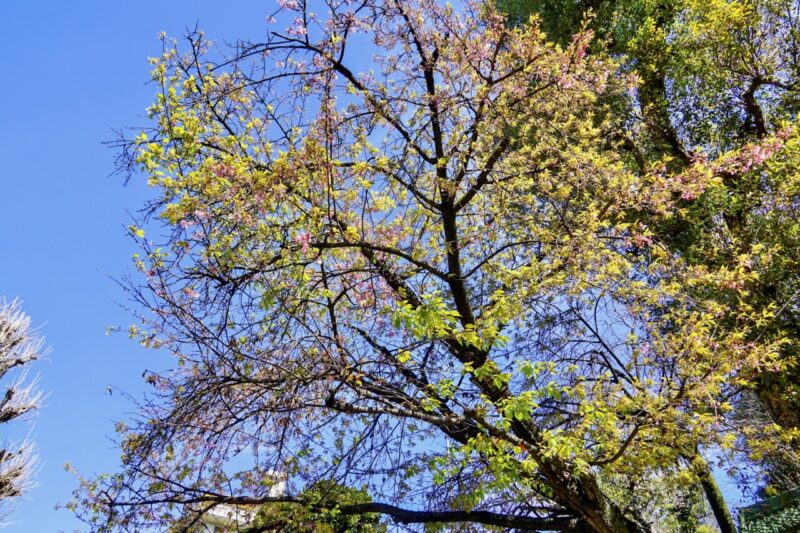

下り宮の境内・大寒桜・蓮の花の手水舎

当社の鳥居を潜ると下りの石段となる。

参道より低い位置に鎮座している下り宮の形は比較的珍しい。

参道より低い位置に鎮座している下り宮の形は比較的珍しい。

右手に植えられているのは大寒桜。

参拝時は既に葉桜になりかけていたが毎年2月下旬から3月頃に見頃を迎える。

参拝時は既に葉桜になりかけていたが毎年2月下旬から3月頃に見頃を迎える。

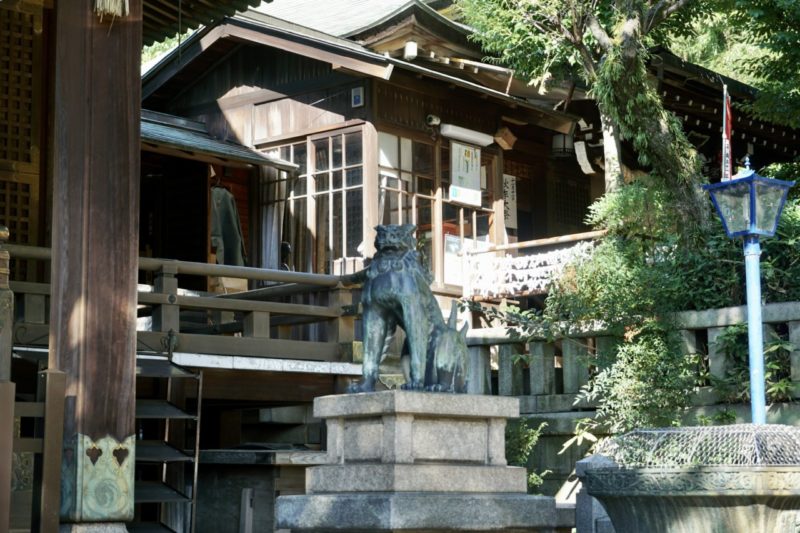

石段の近くに一対の狛犬。

大正十五年(1926)奉納の狛犬。

大正十五年(1926)奉納の狛犬。

子持ちと玉持ち。

子持ちと玉持ち。

石段を下りると真っ直ぐ参道。

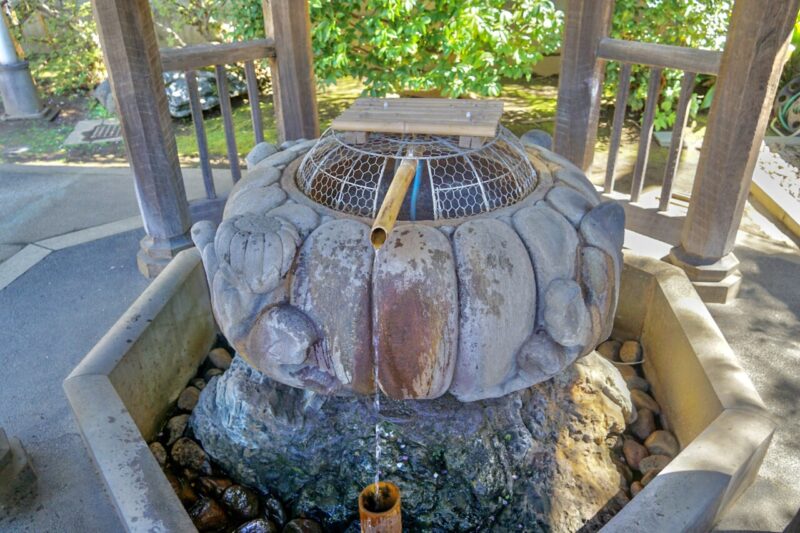

参道の右手に手水舎。

参道の右手に手水舎。

水盤が丸い蓮の花の形になっているのが特徴的。

水盤が丸い蓮の花の形になっているのが特徴的。

戦前に再建された木造社殿

参道の正面に社殿。

昭和三年(1928)に遷座した時のものが現存。

昭和三年(1928)に遷座した時のものが現存。

幾度も遷座を余儀なくされた当社であるが社殿は立派なもの。

幾度も遷座を余儀なくされた当社であるが社殿は立派なもの。

当時の人々の崇敬の篤さが伝わる。

当時の人々の崇敬の篤さが伝わる。

拝殿前に一対の狛犬。

奉納時期は不詳であるが青銅狛犬。

奉納時期は不詳であるが青銅狛犬。

シュッとした体躯で中々に美しい造形。

シュッとした体躯で中々に美しい造形。

境内社の七福社・3年に1度の大神輿御渡

境内社は参道の右手に七福社。

江戸時代に「寛永寺」境内であった摺鉢山内各門に祀られていた祠の一つと伝わる。

江戸時代に「寛永寺」境内であった摺鉢山内各門に祀られていた祠の一つと伝わる。

「花園稲荷神社」側には大きな奉納額も。

当社への崇敬が伝わる。

当社への崇敬が伝わる。

他に神楽殿や神輿庫などが整備。

神輿庫に置かれるのは千貫神輿と呼ばれる大神輿で、3年に1度御渡が行われる。

神輿庫に置かれるのは千貫神輿と呼ばれる大神輿で、3年に1度御渡が行われる。

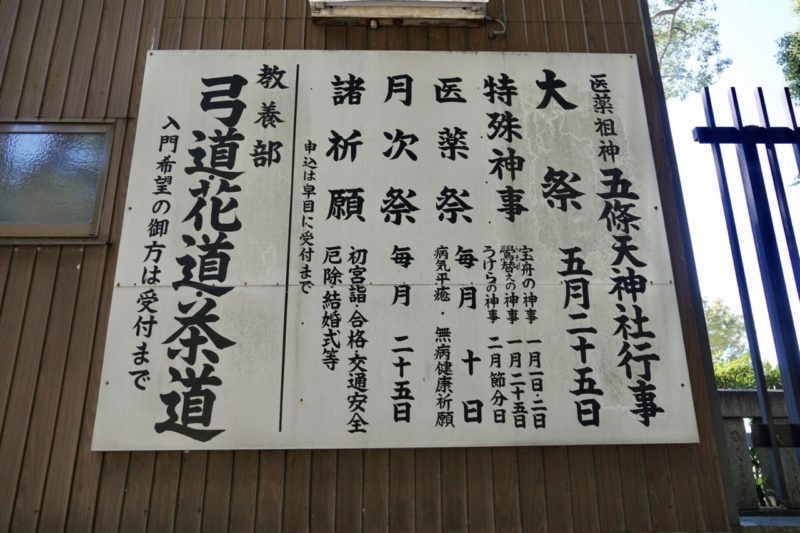

毎月10日の医薬祭・1月25日の鷽替え神事など

また薬祖神の神を祀る当社は、毎月10日に医薬祭が行われる。

病気平癒・健康祈願の祈祷であるが、参列ではなく人形(ひとがた)を依代に行われる。

病気平癒・健康祈願の祈祷であるが、参列ではなく人形(ひとがた)を依代に行われる。

他に相殿神として祀られる菅原道真公に由来する天神信仰の神社でお馴染みの「鷽(うそ)替えの神事」も有名で、毎年1月25日に行われ、宮司による一刀彫の木彫りの鷽が授与される。

天神信仰の神社で初天神の前後に行われる事が多い神事。

当社の鷽替え神事は毎年1月25日に斎行。

鷽(うそ)は幸運を招く鳥とされていて、毎年新しい鷽に替える事で、これまでの悪い事が「嘘」になり、一年の吉兆を招き開運・出世・幸運が得られると古くから信仰されてきた。

江戸時代には多くの人が集まり鷽を交換する風習があったと云う。

御朱印・隣接する花園稲荷神社の御朱印も

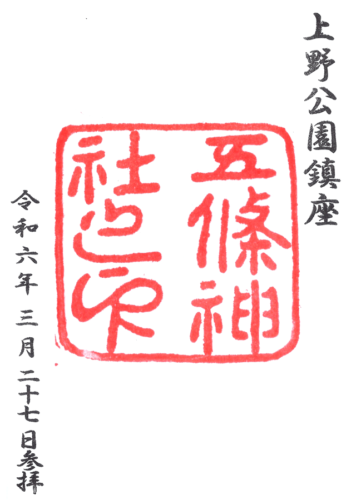

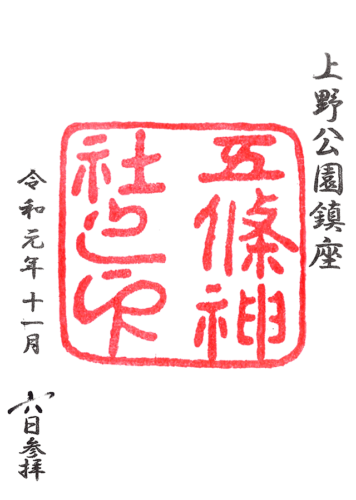

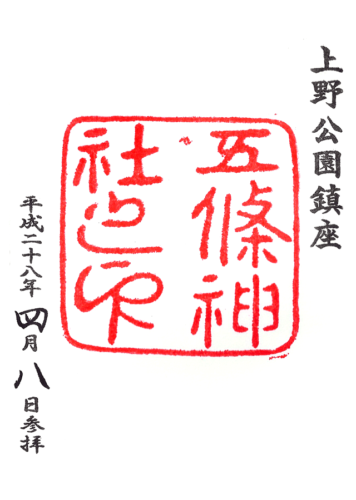

御朱印は「五條神社之印」の朱印。

「上野公園鎮座」と参拝日のシンプルなものになっている。

「上野公園鎮座」と参拝日のシンプルなものになっている。

所感

上野公園に鎮座する天神さま。

古くから「五條天神」と称されていたが、菅原道真公を起源としない天神さまであり、医薬祖神の神を祀り医学・医療の神様として崇敬を集めた。

江戸時代には相殿神として菅公を祀るようになり、天神信仰の要素も持ち合わせた。

江戸時代、大正から昭和にかけてと幾度も遷座を余儀なくされた歴史をもつが、現在は創建の地にかなり近い場所に鎮座しているように、創建の地近くに戻ってきたと云う事ができる。

隣接する「花園稲荷神社」とはそれぞれ独立した別々の神社であるが、古くから神職が兼務しており、そうした関係から当社がこの地に遷座したと云えるだろう。

外国人観光客で賑わう上野公園に鎮座している事もあり、当社や「花園稲荷神社」には外国人観光客の姿がかなり多く賑わっているのも特徴的。

上野公園に来た際には、当社と「花園稲荷神社」の両社にぜひ参詣したい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※隣接する兼務社「花園稲荷神社」の御朱印も拝受できる。

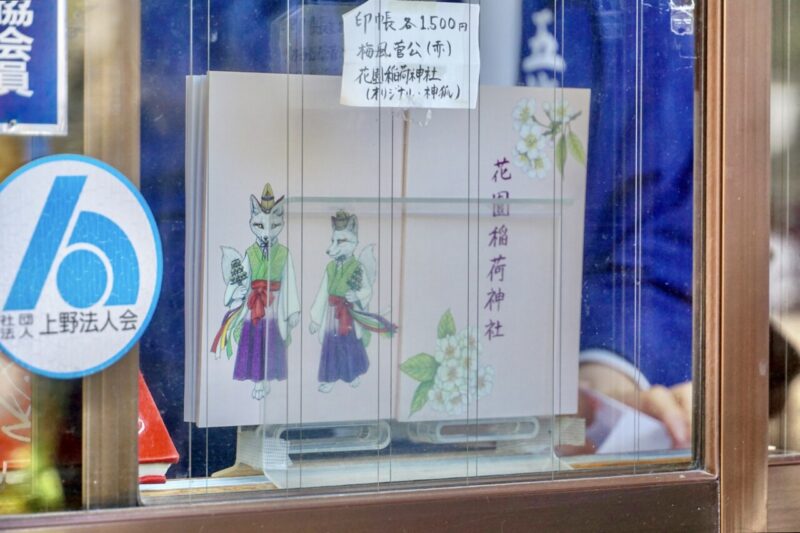

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

東京の天神信仰の一部神社で頒布している東京梅風会の赤の御朱印帳を用意。

更に兼務する「花園稲荷神社」のオリジナルの御朱印帳も用意。

神狐をデザイン。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2024/03/27(ブログ内画像撮影/御朱印拝受)

参拝日:2019/11/06(ブログ内画像撮影/御朱印拝受)

参拝日:2016/04/08(御朱印拝受)

コメント

昔五条天神の弓道場で十二月十四日に討ち入り射会をやってましたが今はやってないのですか?弓道場も無くなったのでしょうか?