目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

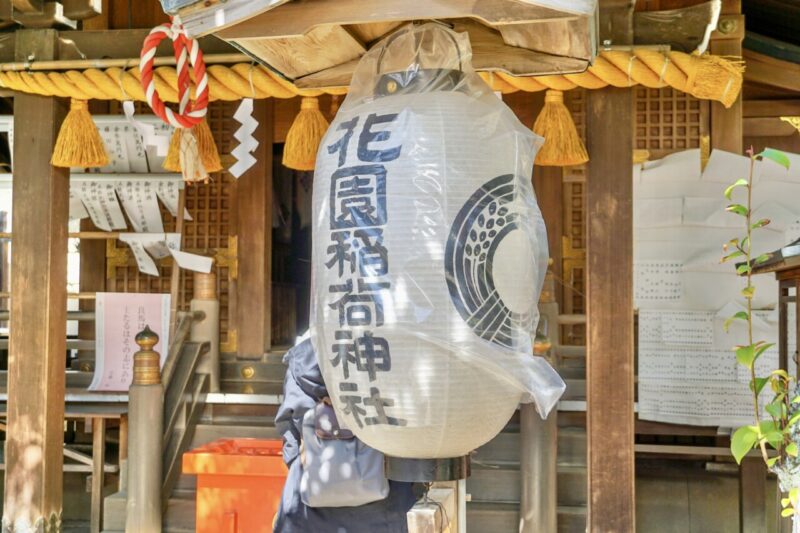

穴稲荷と称されたお稲荷様

東京都台東区上野公園に鎮座する神社。

旧社格は村社で、古くから上野公園内に鎮座する地主神。

石窟にあった事から「穴稲荷」と称され、現在も洞穴内に「穴稲荷」が整備。

同じ境内に「五條天神社」が隣接しており、当社は「五條天神社」の兼務社という扱いではあるが、それぞれ独立した神社という形になっている。

現在では縁結びの御神徳のあるパワースポットとしても知られる。

神社情報

花園稲荷神社(はなぞのいなりじんしゃ)

御祭神:倉稲魂命

社格等:村社

例大祭:4月11日(例大祭)・11月11日(秋季大祭)

所在地:東京都台東区上野公園4-17

最寄駅:上野駅・京成上野駅

公式サイト:─

御由緒

御創始の年月は不詳です。古くから此の地に鎮座し、「忍岡稲荷」が正しい名称ですが、石窟の上にあった事から俗称「穴稲荷」とも云われていました。

承応三(1654)年、天海大僧正の弟子、本覚院の住僧晃海僧正が霊夢に感じ廃絶していたお社を再建し上野の山の守護の神としました。幕末、彰義隊の戦いでは最後の激戦地(穴稲荷門の戦)として知られています。後、明治六年に岩堀数馬、伊藤伊兵衛等の篤志家によって再興され、「花園稲荷」と改名、五條天神社が現地に御遷座になるに及び、社殿も南面して造営され神苑も一新されました。(旧社殿は俗称お穴様の処です)

お穴様の左奥にありますお社は、古書に弥左衛門狐と記され、寛永寺が出来る時に忍岡の狐が棲む処が無くなるのを憐れみ、一洞を造り社を祀ったと云われます。

社地はお穴様を中心にし約二千坪(今の精養軒や韻松亭を含む6600㎡ありましたが、明治の上地の為、現在は五條天神社と併せて約一千坪になりました。)

白羽の矢ー縁談・商談・就職等の願かけにいただく神札で古くから行われている神事です。往古、池之端に掛茶屋が何軒も並び白羽の矢を売って大繁昌していたと云う記録があります。(頒布の資料より)

歴史考察

忍ヶ岡(上野の古名)に創建した地主神

社伝によると、創建時期は不詳。

古くから当地に鎮座していて、忍ヶ岡の古地名から「忍岡稲荷」と称された。

また石窟にあった事から「穴稲荷」とも称されていたと云う。

上野の古い地名。

上野山およびその周辺(現在の上野公園周辺)を指した地名。

他に忍ヶ森とも称された。

しかし、中世以降は戦乱によって荒廃(ほぼ廃絶状態)していたと伝えられている。

江戸時代になり再興・上野の山の守護神

寛永二年(1625)、天海が「寛永寺」を開山。

京の都の鬼門を守護する「比叡山延暦寺」に対して、江戸の鬼門を守護する「東の比叡山」という意味で、山号を「東叡山寛永寺」とし、徳川将軍家の菩提寺とされた。

台東区上野桜木にある天台宗関東総本山の寺院。

徳川家光と天海によって徳川将軍家の祈祷所・菩提寺として創建され、江戸時代には天台宗の本山として強大な権勢を誇った。

現在の上野恩賜公園は殆どが寛永寺の敷地であった。

承応三年(1654)、天海の弟子であった「本覚院」住僧・晃海が、霊夢を見たため廃絶していた当社を再興。

上野の山の守護神として祀ったとされる。

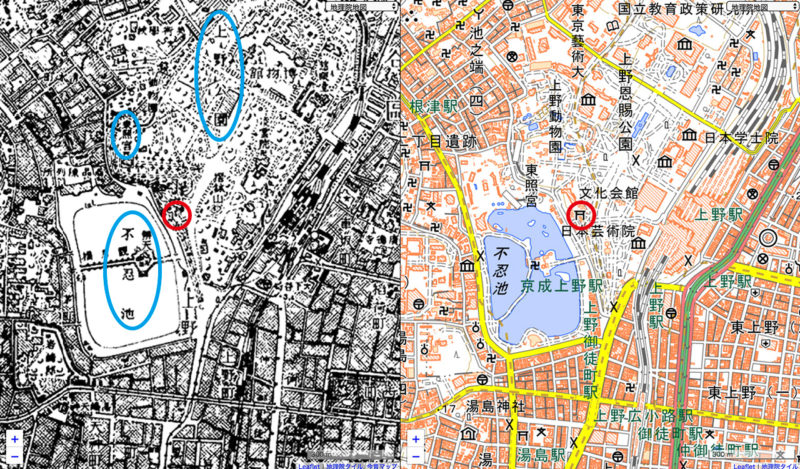

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の上野・下谷の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図のやや右上に描かれている。

赤円で囲ったところに「イナリ」の文字を確認できこれが当社。

左にあるのが不忍池で、緑のエリアが「寛永寺」、すなわち現在の上野恩賜公園(上野公園)。

「寛永寺」が造営後もこうして当地に残された事が分かる。

紫円で囲ったところは「寛永寺」の子院「本覚院」で、当社を再興させた晃海が住僧をしていた寺院。

青円で囲ったところは「五条天神」とあるように、現在は当社に隣接する「五條天神社」。

橙円で囲ったところが「御宮」とあり、これが現在の「上野東照宮」。

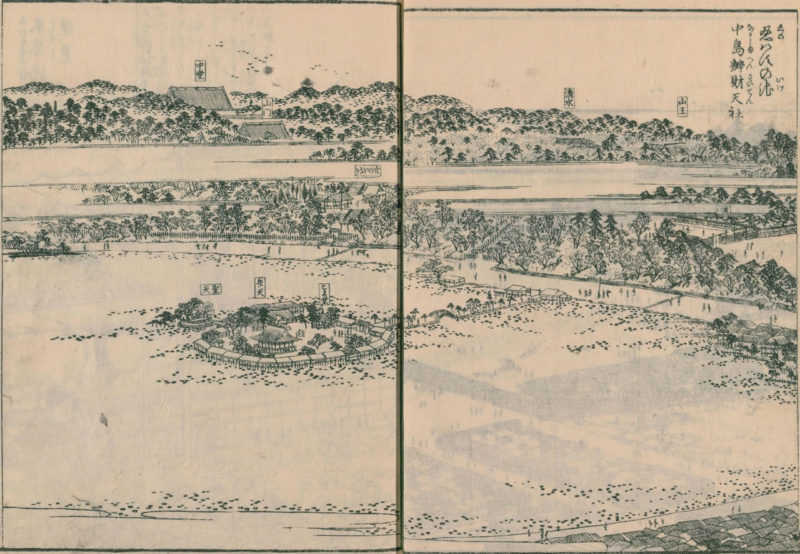

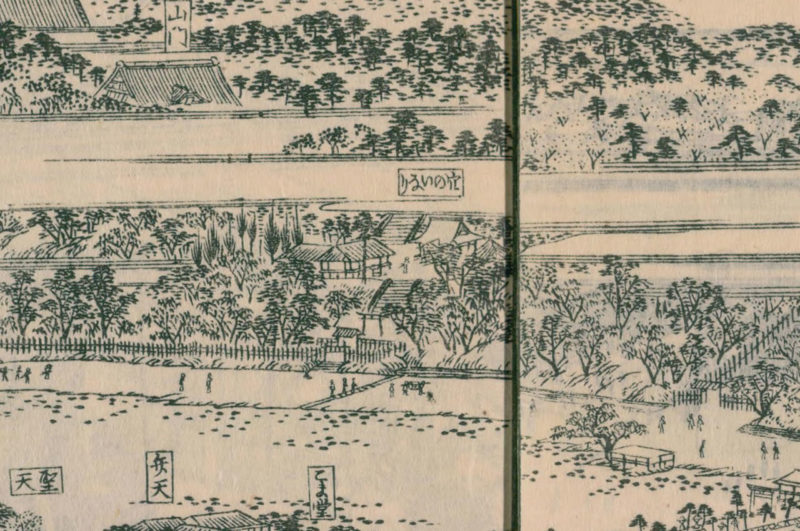

江戸名所図会に描かれた穴いなり

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「寛永寺」の境内が複数ページに描かれているのだが、その中の「不忍池・中島辨財天社」に当社の姿を見る事ができる。

不忍池をメインとして描いているが、真ん中付近に「穴のいなり」の文字がありそれが当社。

「穴のいなり」として描かれており、現在の鎮座地と変わらぬ一画に鎮座。

鳥居や社殿も整備されていて崇敬されていたのが伝わる。

当社が「穴稲荷」の通称で広まっていた証拠とも言えるだろう。

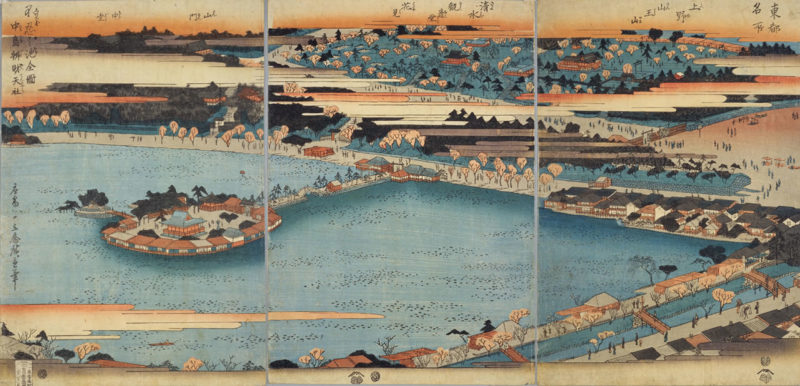

歌川広重が浮世絵で描いた穴稲荷

江戸の名所であった不忍池を舞台に数多くの浮世絵が残る。

そうした中で当社はメインではないもののその一画に姿を見る事ができ、歌川広重の浮世絵の題材としても取り上げられている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

上述の『江戸名所図会』とほぼ同じ構図となっており、不忍池を中心に描いている。

こちらは色付けされているので当社の様子が分かりやすい。

社殿があり石窟の上にあった事から「穴稲荷」と称された。

名所である「寛永寺」や不忍池において、当社は上野山の守護神として崇敬を集めた。

上野戦争の激戦地「穴稲荷門の戦」が勃発

慶應四年(1868)、上野戦争が勃発。

幕末の戊辰戦争の戦いの1つ。

上野で彰義隊ら旧幕府軍と、薩摩藩・長州藩を中心とする新政府軍の間で行われた戦い。

この際生じた火災で、「寛永寺」は根本中堂など主要な伽藍を焼失。

「寛永寺」境内の一画にあった当社も甚大な被害を被る事になる。

上野戦争を描いており、当社近くにあった「寛永寺」文殊楼での戦いを描いている。

広重の浮世絵を見ると分かりやすいが、当社の鳥居前にある門を「穴稲荷門」と呼ぶ。

この穴稲荷門で、最後の激戦地「穴稲荷門の戦」が行われた。

彰義隊が当社に立て篭もり、不忍池からは新政府軍による砲撃が行われた。

こうして当社は上野戦争によって焼失し、多大な被害を被る事となった。

明治以降の歩み・隣に五條天神社が遷座

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、岩堀数馬・伊藤伊兵衛等の篤志家によって再興。

社号も「花園稲荷神社」へ改称された。

社号も「花園稲荷神社」へ改称された。

同年、太政官布達第16号により「上野公園」が東京府公園に指定。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

上野公園や不忍池の文字も見え、既に東京府下一の公園であった上野公園は、今も昔もそう変わらないことも窺える。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

仮社殿が焼失した「五條天神社」の御神霊は当社へ預けられた。

大正十四年(1925)、当社の境内に「五條天神社」の仮殿を造営。

昭和三年(1928)、「五條天神社」の社殿が竣工され遷座祭を行った。

同年、当社の社殿も再造営。

当社は地主神という位置づけになり、現在の「五條天神社」と並び立つ形で整備された。

当社は地主神という位置づけになり、現在の「五條天神社」と並び立つ形で整備された。

戦後になり境内整備が行われ現在に至る。

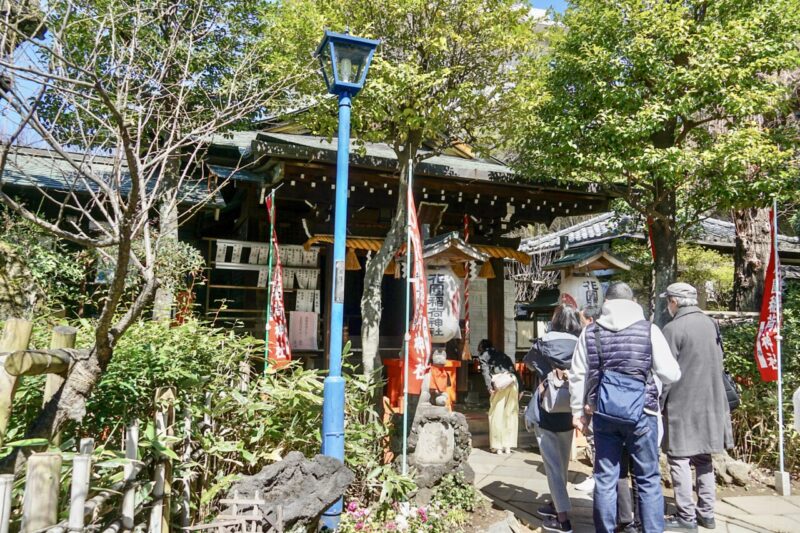

境内案内

上野公園内に鎮座・隣には五條天神社

上野公園内に鎮座し、不忍池側から忍坂へ入る道が表参道となる。

社号碑には隣接する「五條天神社」の文字。

社号碑には隣接する「五條天神社」の文字。

忍坂を進むと目の前に大きな鳥居。

こちらの大鳥居が隣接する「五條天神社」の参道で、当社の参道はその右側。

こちらの大鳥居が隣接する「五條天神社」の参道で、当社の参道はその右側。

右隣に当社の鳥居と参道が設けられている。

このように二社が並び立つ形で鎮座していて、それぞれ独立した神社という形になる。

このように二社が並び立つ形で鎮座していて、それぞれ独立した神社という形になる。

こうして鳥居や参道も個別に用意されているのが特徴。

こうして鳥居や参道も個別に用意されているのが特徴。

二之鳥居を潜った先に手水舎。

「五條天神社」とは別に手水舎も用意されており、別々の神社としての体裁を保っている。

「五條天神社」とは別に手水舎も用意されており、別々の神社としての体裁を保っている。

撮影スポットして人気!奉納鳥居が連なる裏参道・江戸中期の狛犬

表参道の他に裏参道が人気。

明治八年創業の料亭「韻松亭」の隣にある裏参道。

明治八年創業の料亭「韻松亭」の隣にある裏参道。

上野公園の花見スポット近くであり、外国人観光客も大変多い。

裏参道の扱いになるが、こちらで撮影される方が多く上野公園での人気スポットの1つ。

裏参道の扱いになるが、こちらで撮影される方が多く上野公園での人気スポットの1つ。

石碑には「花園稲荷神社・五條天神社参道」の文字。

石碑には「花園稲荷神社・五條天神社参道」の文字。

鳥居の前には古い狛犬が置かれる。

宝暦三年(1753)奉納の古い狛犬。

宝暦三年(1753)奉納の古い狛犬。

濃い顔つきなのが個性的で、それ以外は江戸中期の狛犬らしさが残る。

濃い顔つきなのが個性的で、それ以外は江戸中期の狛犬らしさが残る。

その先に朱色の鳥居が連なる裏参道。

撮影スポットとしても人気の一画。

撮影スポットとしても人気の一画。

そこから朱色の鳥居を潜って、通称「稲荷坂」を下る。

そこから朱色の鳥居を潜って、通称「稲荷坂」を下る。

社殿の横に出る形なので、表参道から入り裏参道から抜けるというのもよいだろう。

社殿の横に出る形なので、表参道から入り裏参道から抜けるというのもよいだろう。

社殿側から見た裏参道。

社殿側から見た裏参道。

戦前に再建された木造社殿

参道の正面に社殿。

昭和三年(1928)に再建した時のものが現存。

昭和三年(1928)に再建した時のものが現存。

手前には一対の神狐像が置かれている。

手前には一対の神狐像が置かれている。

社殿に接続する形で左手に授与所。

基本的にはこちらは閉まっていて、「五條天神社」の社務所が受付を兼ねている。

基本的にはこちらは閉まっていて、「五條天神社」の社務所が受付を兼ねている。

洞穴の中にある聖地の穴稲荷・パワースポット

表参道の二之鳥居を潜って右手に「お穴様」と称される祠がある。

当社が「穴稲荷」と呼ばれていた頃の名残であり、当社の聖地と云える。

当社が「穴稲荷」と呼ばれていた頃の名残であり、当社の聖地と云える。

江戸時代の頃の社殿はこちらに鎮座していて、現在は「穴稲荷」として整備。

開門した上で中に入る事ができる。

開門した上で中に入る事ができる。

なお、穴稲荷の中は撮影禁止エリアの神聖な地。

2017年頃までは、こうした貼り紙もなかったのだが以下の通り。

2017年頃までは、こうした貼り紙もなかったのだが以下の通り。

当境内地では次の行為はご縁遠慮下さい。

一、喫煙

一、飲食

一、自転車の乗り入れ

一、座り込み

一、三脚・イーゼル等の使用

一、穴稲荷での写真などの撮影

旧社殿があった一画であり、地主神である当社が崇敬を集めた場所。

穴稲荷の内部は、薄暗く雰囲気のある一画なので、ぜひ参詣した際は忘れずに立ち寄って、直接参拝して欲しい。

縁談・商談・就職等の願掛けに御利益がある白羽の矢

当社には古くから「白羽の矢」と云う授与品があり人気を博している。

裏参道の看板にも「縁結び祈願 白羽の矢」の文字。

裏参道の看板にも「縁結び祈願 白羽の矢」の文字。

縁談・商談・就職等の願掛けに頂く神札。

当社で古くから行われている神事。

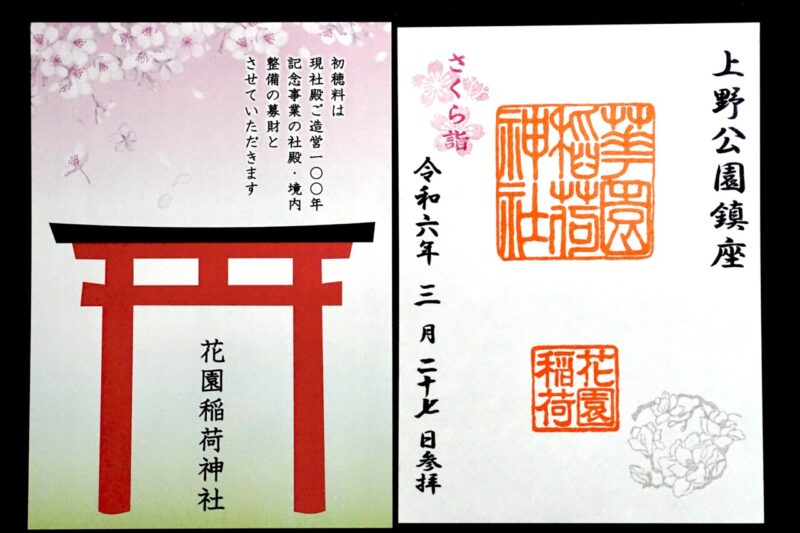

シール型の御朱印・御朱印は五條天神社にて・オリジナル御朱印帳

御朱印は隣接する「五條天神社」社務所にて。

丁寧に対応して下さる。

丁寧に対応して下さる。

御朱印はシール型で自分でペタリと御朱印帳に貼る形。

シール型は通常の書き置き(別紙)と比べて貼りやすいので、個人的にはとてもよい施策だと思う。

シール型は通常の書き置き(別紙)と比べて貼りやすいので、個人的にはとてもよい施策だと思う。

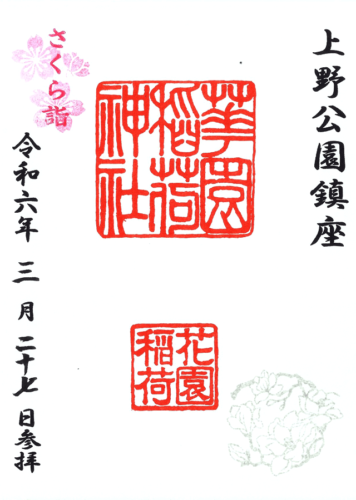

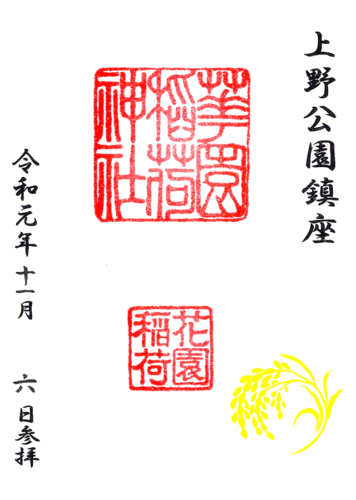

御朱印は「花園稲荷神社」の朱印と、下に「花園稲荷」の朱印。

「上野公園鎮座」と参拝日のシンプルなものになっている。(画像はさくら詣の印入り)

「上野公園鎮座」と参拝日のシンプルなものになっている。(画像はさくら詣の印入り)

所感

上野公園に鎮座するお稲荷さま。

古くから当地に鎮座し、江戸時代には上野の山の守護神として再興された。

いわば当地の地主神であり、「穴稲荷」と称され崇敬を集めた。

「五條天神社」が隣接するようになってからも、それぞれ独立した別々の神社としての体裁を保っており、当社が地主神として大切にされている事が伝わる。

近年では「白羽の矢」の伝承から縁結びとして知られ、また「穴稲荷」はパワースポットとして注目を浴び、奉納鳥居が連なる一画は外国人観光客から人気で、注目を集めている。

特に旧社殿があった「穴稲荷」は、大変雰囲気のある一画なのでぜひ参詣してもらいたい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

「五條天神社」社務所にて。

※隣接する本務社「五條天神社」の社務所で頂ける。

※現在はシール式の御朱印となっていて自分で貼る形。

※季節に応じて植物のスタンプが変更となる。

- さくら詣

- 2019年11月

- 通常

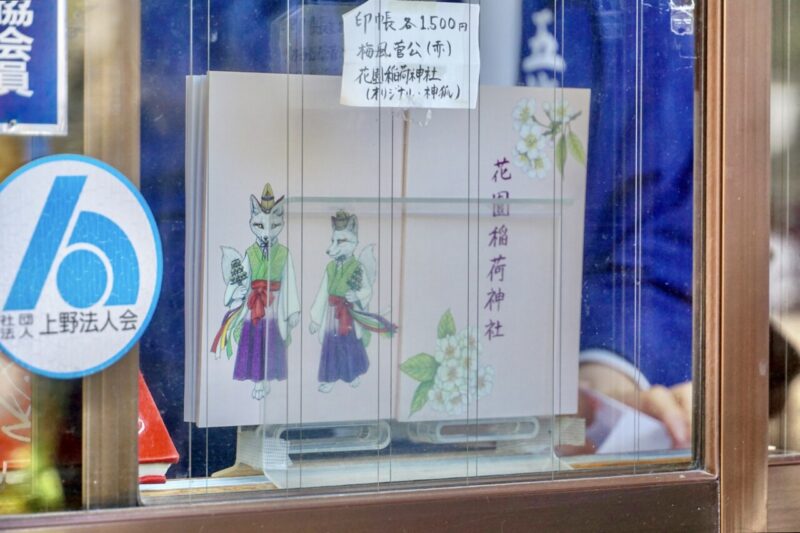

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

「五條天神社」社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

神狐をデザイン。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2024/03/27(ブログ内画像撮影/御朱印拝受)

参拝日:2019/11/06(ブログ内画像撮影/御朱印拝受)

参拝日:2016/04/08(御朱印拝受)

コメント