目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

浅草のお富士さん

東京都台東区浅草に鎮座する神社。

旧社格は無格社。

正式名称は「浅間神社」だが、他との区別のため「浅草富士浅間神社」とさせて頂く。

地域の方々からは「浅草のお富士さん」と呼ばれ親しまれている。

江戸時代の創建とされ浅草周辺の富士講の中心を担い、当時は「浅草寺」子院の「修善院」が別当となり修験道による祭祀が行われた。

明治以降に「浅草神社」の兼務社となり、現在も「浅草神社」が兼務。

7月1日に「富士山開き」が行われる他、5月6月の最終土・日曜には「植木市」が開催。

また境内には桜が植えられていて密かな桜の名所となっている。

神社情報

浅草富士浅間神社(あさくさふじせんげんじんしゃ)

御祭神:木花佐久耶姫命

社格等:─

例大祭:7月1日

所在地:東京都台東区浅草5-3-2

最寄駅:浅草駅

公式サイト:https://www.asakusajinja.jp/sengenjinja/

御由緒

浅間神社は、富士山への信仰に基き勧請された神社で、神体として「木造木花咲耶姫命坐像」を安置する。

創建年代は不明だが、『浅草寺志』所収「寛文十一年江戸絵図」に表記があり、江戸時代初期の寛文十一年(1671)までには鎮座していたようである。現在の鎮座地は、約2メートルほどの高みを成しているが、中世から江戸初期にかけて、関東地方では人工の塚、あるいは自然の高みに浅間神社を勧請する習俗があったとされており、当神社の立地もそうした習俗に基くものと思われる。

江戸時代には浅草寺子院修善院の管理のもと、修験道による祭祀が行われ、江戸を代表する富士信仰の聖地として、各地の富士講講員たちの尊崇を集めた。明治維新後は浅草寺の管理を離れ、明治六年には浅草神社が社務を兼ねることとなり、現在に至っている。

本殿は、平成九・十年の改修工事によって外観のみ新たに漆喰塗がほどこされたが、内部には明治十一年建築の土蔵造り本殿が遺されている。さらに、この改修工事に伴う所蔵品調査により、江戸時代以来の神像・祭祀用具・古文書などが大量に確認された。

これら、本殿・諸資料・境内地は、江戸時代以後の江戸・東京における富士信仰のありさまを知る上で貴重であり、平成十一年三月、台東区有形民俗文化財に指定された。

祭礼は、毎年七月一日の「富士山開き」が著名で、また、五・六月の最終土・日曜日には植木市が開催されている。(境内の掲示より)

歴史考察

江戸時代に創建したと伝わる浅間神社

社伝によると、創建年代は不詳。

本殿より発見された棟札によると元禄年間(1688年-1703年)の創建と推測されている。

創建当時は三好町(現・蔵前2丁目)に鎮座していたと云う。

その後、幕府の命により富士に似た森厳なる小丘があった現在地に遷座したと伝わる。

富士権現と称される・富士講による崇敬

江戸時代に当社は「富士権現(不二権現)」と称された。

「浅草寺」の子院「修善院」が当社の別当寺として管理。

修験道による祭祀が行われ、富士信仰の聖地として各地の富士講より崇敬を集めた。

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

江戸時代初期制作の木花咲耶姫命坐像や慶応三年(1867)銘の銅造猿倚像、江戸末期と推測される五行御身抜(富士講の本尊)など江戸時代のものが現存。

他に江戸時代の祭祀用具も残っていていずれも台東区有形民俗文化財に指定されている。

このような事からも当社は浅草周辺の富士講の中心であった事が窺える。

江戸切絵図から見る不二権現(富士権現)

江戸時代の当社の様子は江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の浅草周辺の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の中央下に描かれている。

中央にある立派な境内は「浅草寺」。

赤円で囲った「不二権現」と記されているのが当社。

青円で囲った「修善院」が当社の別当寺。

「富士権現(不二権現)」と称されていた事が分かり、境内も現在より広かった事が窺える。

浅草周辺の富士講の中心として浅間信仰(富士信仰)の神社として崇敬を集めたのであろう。

明治以降の歩み・浅草神社の兼務社へ

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、「浅草神社」の兼務社となる。

当社は無格社であった。

明治十一年(1878)、本殿を再建。 土蔵造りの本殿は改修工事などされつつ現存。

土蔵造りの本殿は改修工事などされつつ現存。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社の近く青円で囲った箇所に「象潟町(さきかたまち)」を見る事ができる。

当時の当社周辺は象潟町と呼ばれていて、これは明治になってできた町名。

明治五年(1872)に起立した町名。

上述した『江戸切絵図』には当社の向かいに六郷筑前守(出羽国本荘藩主・六郷家)の屋敷が記されていたが、その六郷家が由来。

象潟(さきかた)は現在の秋田県にかほ市象潟地域の地形の事で、かつて松尾芭蕉も詠んだ本荘藩の景勝地として知られていたため明治になり新町名に採用された。

昭和四十一年(1966)の住居表示によって浅草に編入したため現在は消滅している。

昭和二十年(1945)、東京大空襲にて拝殿が焼失。

土蔵造の本殿は焼け残り現存。

戦後になり拝殿が再建されたりと境内整備が進む。

平成十年(1997)、本殿の改修工事が行われ外側に漆喰塗が施される。

平成二十八年(2016)、境内に富士塚が築かれる。

浅草富士の富士塚として親しまれている。

浅草富士の富士塚として親しまれている。

境内案内

浅草警察署の斜め向かいに鎮座

最寄駅の浅草駅より徒歩10分ちょっとの距離に鎮座。

浅草警察署の斜め向かいの立地。

浅草警察署の斜め向かいの立地。

一葉桜・小松橋通りに面して鎮座していて、石段の先のやや小高い場所が境内。

かつては富士に似た森厳なる小丘があったと伝わる。

かつては富士に似た森厳なる小丘があったと伝わる。

そうした高台に富士山を信仰する当社が遷されたのであろう。

そうした高台に富士山を信仰する当社が遷されたのであろう。

平成十年(1997)に建立された鳥居。

平成十年(1997)に建立された鳥居。

社号碑には「浅草富士浅間神社」の文字。

社号碑には「浅草富士浅間神社」の文字。

有形民俗文化財の土蔵造本殿

参道の正面に社殿。

朱色が特徴的な鉄筋コンクリート造の拝殿。

朱色が特徴的な鉄筋コンクリート造の拝殿。

東京大空襲で拝殿は焼失してしまったが鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

東京大空襲で拝殿は焼失してしまったが鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

当社の社殿で特徴的なのは本殿。

明治十一年(1878)に造られた土蔵造本殿が現存していて台東区有形民俗文化財に指定。

明治十一年(1878)に造られた土蔵造本殿が現存していて台東区有形民俗文化財に指定。

平成九年(1996)から平成十年(1997)にかけて行われた本殿の改修工事が行われ外側に漆喰塗が施された。

平成九年(1996)から平成十年(1997)にかけて行われた本殿の改修工事が行われ外側に漆喰塗が施された。

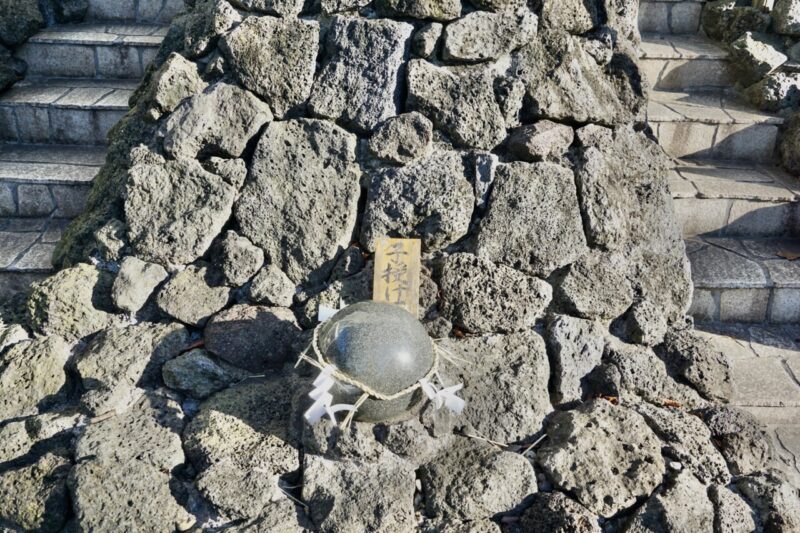

平成になり築かれた小さな富士塚

境内の右手には小さな富士塚。

平成二十八年(2016)に築かれた新しい富士塚。

平成二十八年(2016)に築かれた新しい富士塚。

小さいが登拝できるようになっていてしっかりとした富士塚。

小さいが登拝できるようになっていてしっかりとした富士塚。

山頂には石祠。

山頂には石祠。

子授け石なども置かれ、富士塚は富士山の溶岩を使って築かれた。

子授け石なども置かれ、富士塚は富士山の溶岩を使って築かれた。

小さいながらも本格的。

小さいながらも本格的。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

さくら詣・5月6月の植木市

御祭神の木花佐久耶姫命にちなみ境内には桜が植えられている。

そのため桜の季節になると密かな名所に。

そのため桜の季節になると密かな名所に。

桜の開花期間はさくら詣として限定御朱印の授与も行われる。

桜の開花期間はさくら詣として限定御朱印の授与も行われる。

また当社では5月6月の最終土・日曜に開催される植木市が有名。

柳通りを中心に植木屋が立ち並ぶ。

祭事に応じた限定御朱印・本務社は浅草神社

限定御朱印期間の御朱印は授与所にて。

丁寧に対応して下さった。

丁寧に対応して下さった。

1月1日-3日(正月)

境内の桜が満開の時期(さくら詣)

5月・6月の最終土・日曜(植木市)

7月1日(例祭)

7月1日-7日(夏詣)

普段は無人の兼務社であるため、上記期間以外は本務社の「浅草神社」にて御朱印を頂ける。

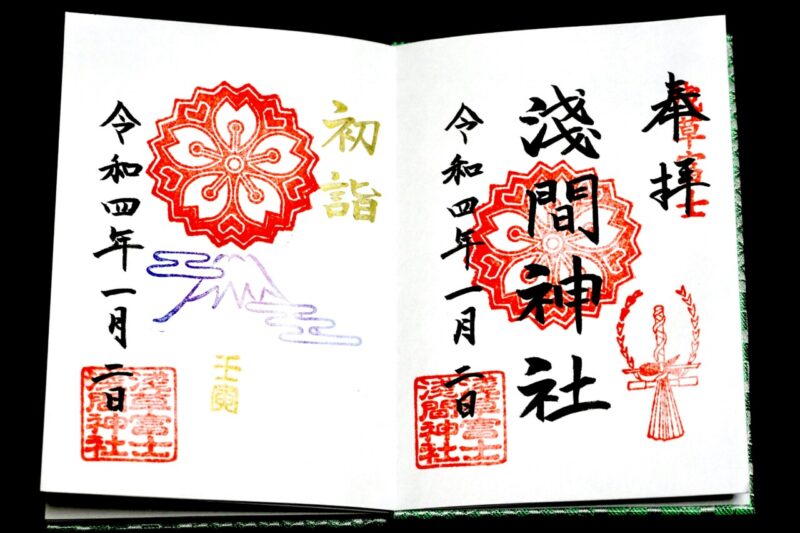

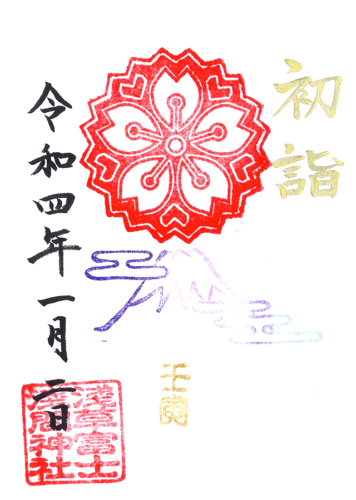

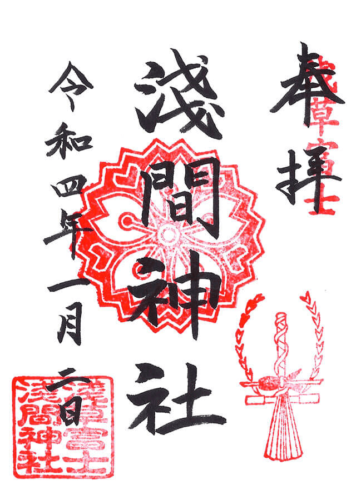

右が通常御朱印で、左が正月限定御朱印。

社紋の桜紋の他、右下に麦藁蛇の印が押されているのが特徴的。

社紋の桜紋の他、右下に麦藁蛇の印が押されているのが特徴的。

元日から1月3日までと、5月6月の植木市の期間中に頒布される授与品。

元々は宝永年間(1704年-1711年)に「駒込富士神社」で頒布された授与品であったが、疫病除け、水あたりよけの免府として評判であった事から駒込だけでなく浅草でも頒布するようになったと云う。

麦藁蛇を水道の蛇口や水回りに祀る事で、水による災難から守られ日々の生活を無事安泰に過ごせるとされている。

所感

浅草一帯の富士講の中心として崇敬を集めた当社。

現在も「浅草のお富士さん」として地域の人々から親しまれている。

普段は無人の兼務社ながら境内は綺麗に整備されているのも、地域の人々に大切にされている証拠と云えよう。

土蔵造の本殿が残る他、最近になっても新しく富士塚が築かれるなど境内整備も進む。

初詣期間、桜が開花する時期、5月6月の植木市、7月1日の山開きの例祭などでは境内が賑わい、それに合わせて授与所で限定御朱印の授与も行われている。

兼務社ながらも人々からの崇敬が伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。(祭事など以外は本務社「浅草神社」にて)

※季節や祭事に合わせて授与所で限定御朱印を用意。

※それ以外は「浅草神社」にて御朱印を頂ける。

- 正月限定

- 通常

参拝情報

参拝日:2022/01/02

コメント