神社情報

千束稲荷神社(せんぞくいなりじんじゃ)

御祭神:倉稲魂命・素盞嗚尊

社格等:村社

例大祭:5月第4土曜

所在地:東京都台東区竜泉2-19-3

最寄駅:三ノ輪駅

公式サイト:http://senzokuinari.tokyo-jinjacho.or.jp/

御由緒

当社の創建は不詳ですが、おそらく寛文年間(1661~72)と推測されます。かつては浅草寺境内の上千束稲荷(西宮稲荷)と、当社の前身である下千束稲荷の二社に分かれており、下千束稲荷は北千束郷の氏神としてお祀りされていました。この「千束」という地名は大変古い地名で、その範囲も浅草天王町あたりから千住の橋際にまで及ぶ広大なものでした。(なお上千束稲荷は現存していません)

その後龍泉寺村(現在の台東区竜泉周辺)が起立して以来、龍泉寺村の氏神様として崇敬され、今日に至っています。また樋口一葉の名作『たけくらべ』は当神社の祭礼が舞台の一つになっており、『たけくらべ』ゆかりの神社として境内には樋口一葉の文学碑も建立されています。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2019/12/09

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※不在時は社務所前に書き置きあり。

※夏詣期間中などに限定御朱印あり。

歴史考察

旧龍泉寺村鎮守・『たけくらべ』ゆかりの神社

東京都台東区竜泉に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧龍泉寺村の鎮守。

かつては北千束郷と呼ばれた広い地域にまたがる氏神で、「上千束稲荷」「下千束稲荷」と上下二社に分かれていて、当社はそのうちの下社であった。

樋口一葉の代表作『たけくらべ』は当社の祭礼の様子が描かれていて、『たけくらべ』ゆかりの神社として知られ、境内には樋口一葉の文学碑も建立されている。

千束郷に鎮座していた上下二社のお稲荷様

社伝によると、創建年代は不詳。

千束郷の鎮守として、上下二社のお稲荷様が祀られていて、当社はそのうちの下社であったと云う。

かつての浅草一円を千束郷と称した。

浅草天王町(現・浅草橋3付近)から千住大橋あたりの広大な範囲。

地名の由来は、千僧供料あるいは千束分の稲田を寺領にした事に由来。

南千束郷には「上千束稲荷(西宮稲荷)」が「浅草寺」境内に鎮座。(現・廃社)

北千束郷には「下千束稲荷」が当地に鎮座。(当社の前身)

新吉原設置による発展・龍泉寺村の成立とその鎮守

当地周辺が発展した背景には、新吉原の設置が関連する。

明暦二年(1656)、幕府は吉原遊郭(元吉原)の移転を命じる。

移転先として選定されたのが、浅草寺裏の日本堤であり当地からも程近い一角であった。

明暦三年(1657)、「明暦の大火」が発生。

江戸の大半を焼失させた大火事で、振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、その中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が発生。

江戸城の天守閣を含む、江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に、江戸の都市改造が行われる事となった。

吉原遊郭も焼失したため、幕府の命令通り浅草寺裏の日本堤へ移転。

新吉原設置によって、程近い当地も発展し、龍泉寺村が成立。

当社は龍泉寺村の鎮守とされた。

現在も当社から程近い真言宗智山派寺院「龍泉寺」が村名の由来。

「龍泉寺」は当社の別当も担い、「龍泉寺」が当地一帯を所領したため龍泉寺村と称されたが、その後は天領(幕府管轄)、さらには「寛永寺」領となった。

当社の創建は、寛文年間(1661年-1672年)と推測されている事から、おそらく新吉原設置で人口が増えた当地が龍泉寺村として発展し、古くから「下千束稲荷」とされていたお稲荷様を「千束稲荷神社」として村の鎮守にしたものと思われる。

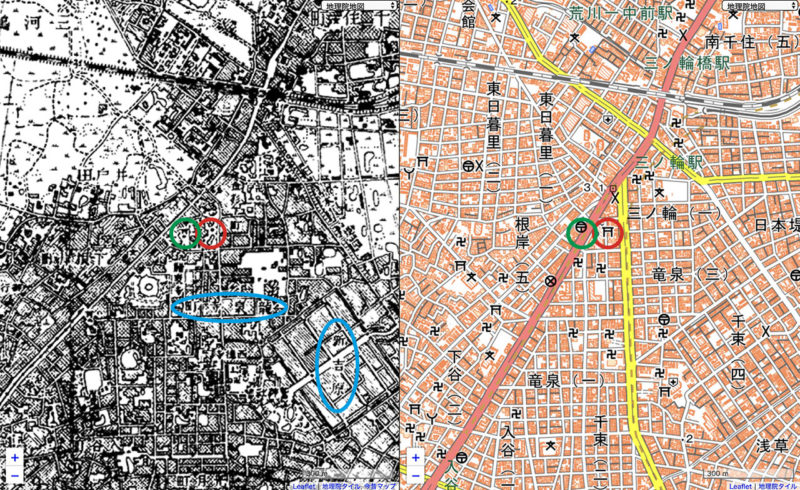

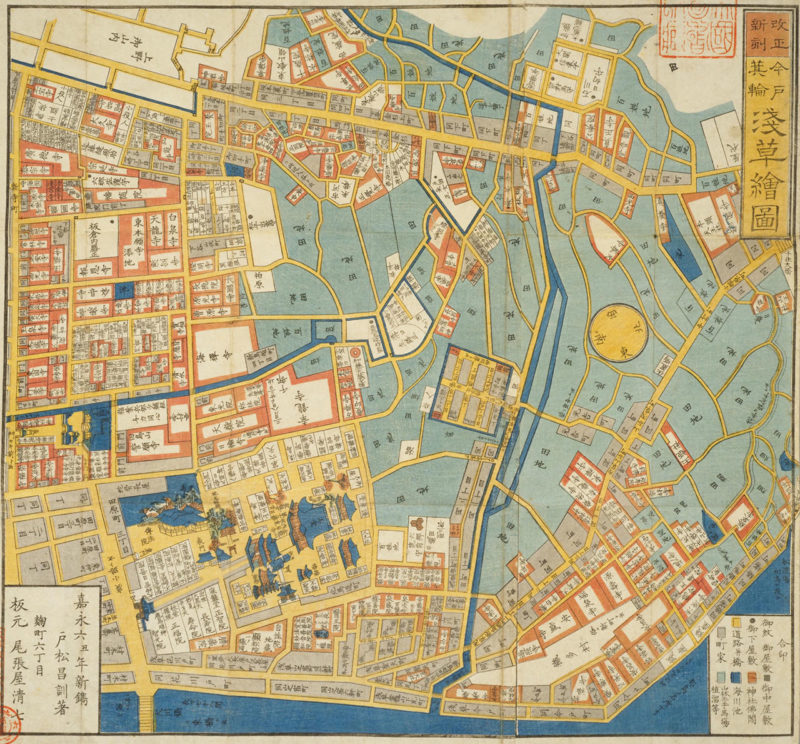

江戸切絵図から見る当社と龍泉寺村や新吉原

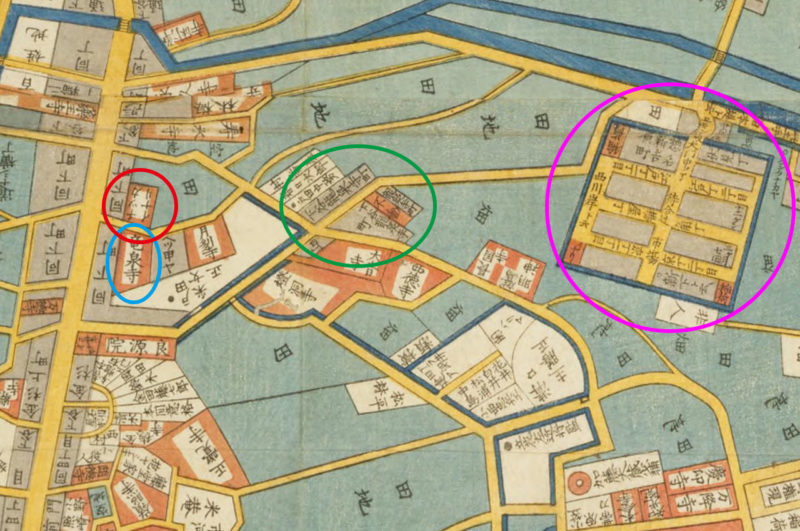

江戸時代の当社周辺については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の今戸・浅草の切絵図。

右が北の地図で、当社は中央やや上部に描かれている。

赤円で囲った箇所に「チツカイナリ」と記されているのが当社。

すぐ下の青円で囲った箇所に別当寺であり地名由来にもなった「竜泉寺(竜泉寺)」。

桃円で囲った箇所が新吉原遊郭。

新吉原が設置された事で当地周辺が発展したと云える。

明治以降の歩み・関東大震災後に東へ移転

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列する。

明治二十二年(1899)、下谷龍泉寺町・龍泉寺村・千束村の一部などが下谷区に編入。

明治二十四年(1891)、下谷龍泉寺町・龍泉寺村・千束村の一部などが合併して下谷竜泉寺町となる。(後に竜泉寺町となり現在の竜泉の地名となる)

明治二十六年(1893)より約1年程の間、樋口一葉が下谷龍泉寺町に居住。

代表作『たけくらべ』の舞台として竜泉寺町や当社が登場する事となる。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地、緑円で囲っているのが当時の鎮座地。

現在より約50mほど西に境内があった事が窺える。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

関東大震災復興の区画整理で東へ50mほど遷る事になり、現社地へ遷座。

戦後になり境内整備が進み現在に至る。

境内案内

竜泉の地に鎮座・江戸時代の鳥居が現存

最寄駅の三ノ輪駅から徒歩数分の距離、国際通り竜泉二丁目の交差点付近に鎮座。

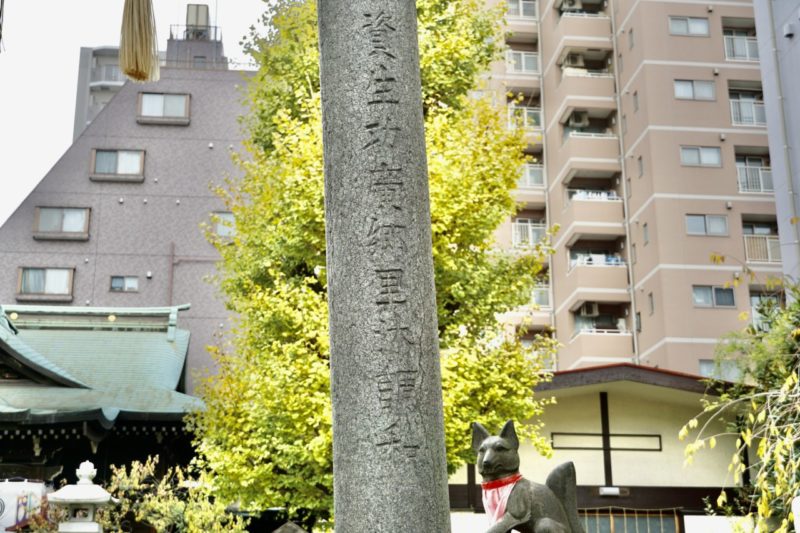

南向きに鳥居で、社号碑には「千束稲荷神社」の文字。

南向きに鳥居で、社号碑には「千束稲荷神社」の文字。

鳥居は文化十年(1813)のものが現存。

関東大震災後の区画整理で東へ50mほど移転しているため、鳥居もそのまま移された事になる。

関東大震災後の区画整理で東へ50mほど移転しているため、鳥居もそのまま移された事になる。

鳥居の柱には江戸後期の書家・亀田鵬斉による書。

鳥居の柱には江戸後期の書家・亀田鵬斉による書。

右に「資生功廣郷里沐調和」。

右に「資生功廣郷里沐調和」。

左に「化育徳宏閭閻蒙保障」と記す。

左に「化育徳宏閭閻蒙保障」と記す。

鳥居を潜ってすぐ一対の神狐像。

昭和三十三年(1958)に奉納。

昭和三十三年(1958)に奉納。

ややお顔が大きくはっきりとした顔立ち。

ややお顔が大きくはっきりとした顔立ち。

関東大震災後に移転した境内・木造社殿

鳥居から見てやや斜め左に社殿。

社地はそう広くはないが開放感のある境内。

社地はそう広くはないが開放感のある境内。

木造の趣のある社殿。

木造の趣のある社殿。

古くは現在よりやや西、今の昭和通りのあたりに鎮座していた当社。

古くは現在よりやや西、今の昭和通りのあたりに鎮座していた当社。

関東大震災で一帯が壊滅的な被害を受けた中、復興の区画整理によって現在地へ遷座。

関東大震災で一帯が壊滅的な被害を受けた中、復興の区画整理によって現在地へ遷座。

その後もこうして大切に維持されていて、地域の鎮守といった雰囲気が良い。

その後もこうして大切に維持されていて、地域の鎮守といった雰囲気が良い。

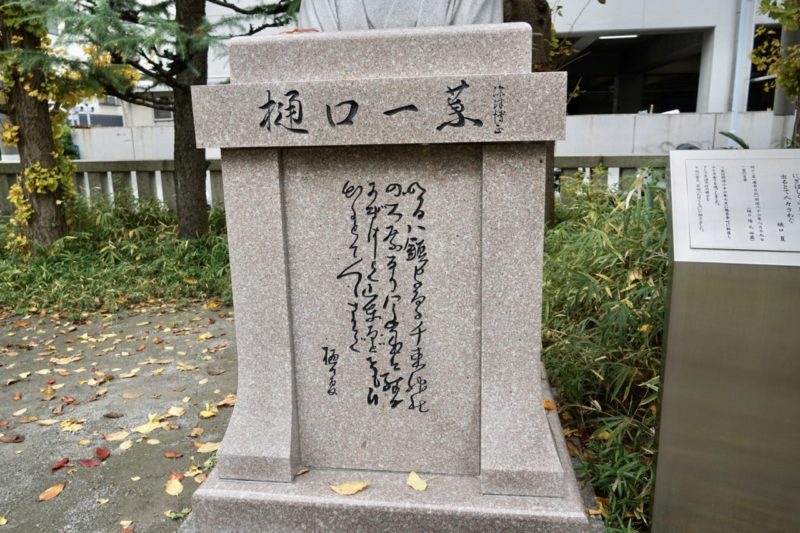

樋口一葉文学碑・『たけくらべ』ゆかりの地

境内の左手に樋口一葉文学碑。

明治二十六年(1893)から1年程、下谷龍泉寺町に住んだ樋口一葉。

明治二十六年(1893)から1年程、下谷龍泉寺町に住んだ樋口一葉。

代表作『たけくらべ』では、当社の祭礼の様子が描かれている。

代表作『たけくらべ』では、当社の祭礼の様子が描かれている。

そうしたゆかりから平成二十年(2008)に建立された文学碑。

そうしたゆかりから平成二十年(2008)に建立された文学碑。

八月廿日は千束神社のまつりとて、山車屋臺に町々の見得をはりて土手をのぼりて廓内までも入込まんづ勢ひ、若者が氣組み思ひやるべし。聞かぢりに子供とて由斷のなりがたき此あたりのなれば、そろひの裕衣は言はでものこと、銘々に申合せて生意氣のありたけ、聞かば膽もつぶれぬべし。(『たけくらべ』より)

明治に活躍した女性小説家。

生活に困窮しながらも僅か1年半で『たけくらべ』『大つごもり』『にごりえ』『十三夜』などの作品を発表。

24歳6ヶ月の若さで肺結核により死去。

平成十六年(2004)から日本銀行券の五千円紙幣の表面に採用されている事でも広く知られる。

樋口一葉文学碑の他、『たけくらべ』ゆかりとした看板も置かれている。

『たけくらべ』に登場する神社は幾つかあるが、祭礼を具体的に記して主要舞台の1つとなったのはまさに当社と云えるだろう。

『たけくらべ』に登場する神社は幾つかあるが、祭礼を具体的に記して主要舞台の1つとなったのはまさに当社と云えるだろう。

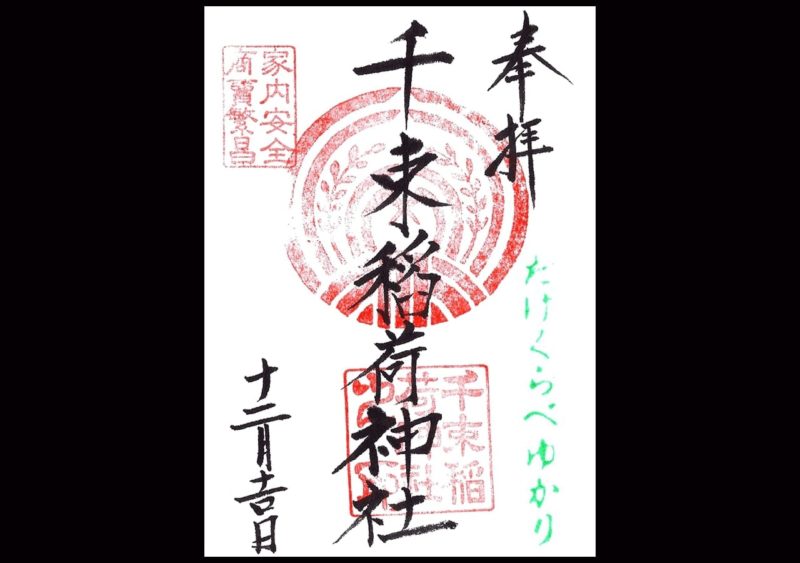

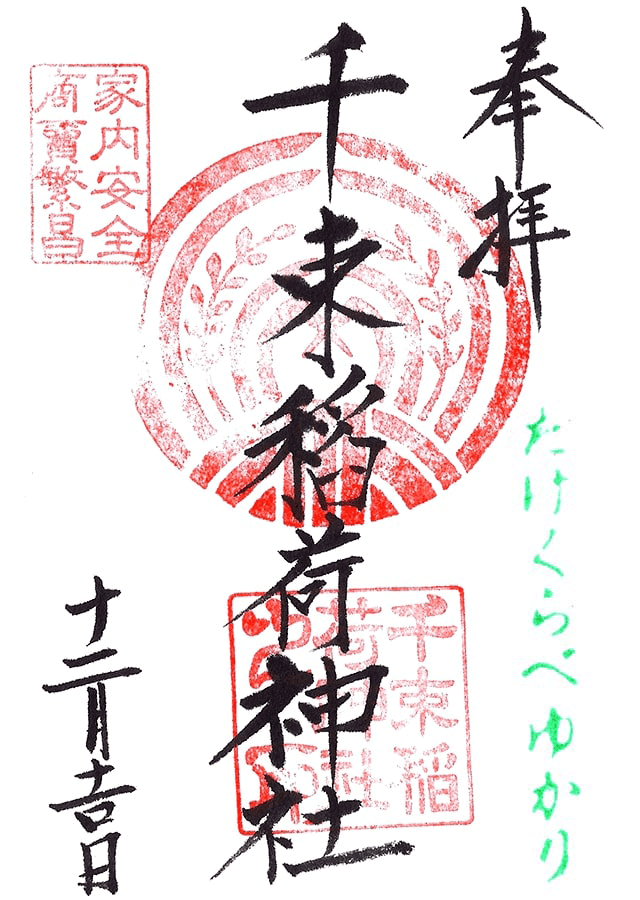

「たけくらべゆかり」と押印された御朱印

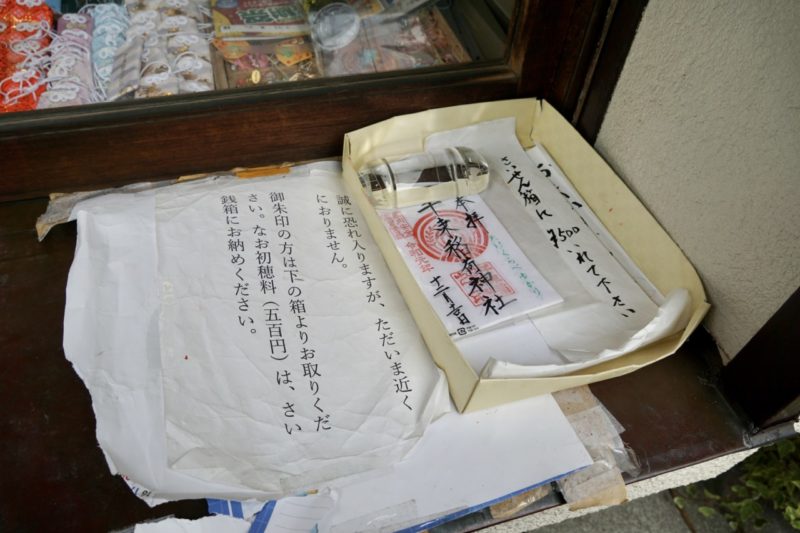

御朱印は社務所にて。

不在時は社務所前に書き置きあり。

不在時は社務所前に書き置きあり。

こうして不在時も用意して頂けるのは有り難い。

こうして不在時も用意して頂けるのは有り難い。

御朱印は上に「抱き稲」の社紋、下は「千束稲荷神社之印」の朱印。

「家内安全 商売繁昌」「たけくらべゆかり」の押印も。

「家内安全 商売繁昌」「たけくらべゆかり」の押印も。

所感

龍泉寺村の鎮守とされた当社。

当地周辺は新吉原が設置された事で人口が増え、村として成立したと見られており、その際に鎮守として当社が創建されたのであろう。

明治になり樋口一葉が近くに居住した事で『たけくらべ』などの作品の舞台となる。

樋口一葉は平成十六年(2004)から日本銀行券の五千円紙幣の表面に採用されている事でも広く知られるが、その後に境内にも樋口一葉文学碑が置かれているように、現在は『たけくらべ』ゆかりの地として神社をアピールしている。

綺麗に整備された境内は、地域に愛される良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 神狐像 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 樋口一葉文学碑 ]

[ 社務所 ]

[ 庭園 ]

[ 案内板 ]

コメント