目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

縁結びの神社として人気・今戸神社

東京都台東区今戸に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧今戸町の鎮守。

元は八幡信仰の神社であり「今戸八幡宮」と称された。

現在は浅草名所七福神の福禄寿、東京下町八社福参りの一社を担っている。

近年は縁結びの神社として人気を博しており、諸説あるものの「招き猫発祥の地」「沖田総司終焉の地」としても知られる。

神社情報

今戸神社(いまどじんじゃ)

御祭神:應神天皇・伊弉諾命・伊弉冉命・福禄寿

社格等:村社

例大祭:6月第1土・日曜

所在地:東京都台東区今戸1-5-22

最寄駅:浅草駅

公式サイト:https://imadojinja1063.crayonsite.net/

御由緒

当社は元今戸八幡宮と称し、後冷泉天皇の時代康平六年(1063)源頼義、義家父子は勅命に依り奥州の夷賊安太夫安倍貞任、宗任を討伐の折今戸の地に到り、京都の岩清水八幡を鎌倉鶴ヶ岡八幡と浅草今津村(現今戸)に勧請しました。

應神天皇の母君神功皇后は新羅を始め三韓親征の際、時恰も天皇を宿されその帰路天皇を九州筑紫で誕生されました。従って應神天皇を別名胎中天皇・聖母天皇とも称し、安産子育ての神と崇敬されております。

伊弉諾尊・伊弉冉尊御夫婦の神は加賀の白山比咩神社の御祭神にして、嘉吉元年(1441)千葉介胤直が自分の城内に勧請しました。諾冉二神は子孫の繁栄を与えられると共に縁結びの神と崇敬されております。

昭和十二年今戸八幡と合祀され今戸神社と改称されました。

今戸の地名は古くは武州豊島郡今津村と称し、その後今戸(別字今都)となりました。(境内の掲示より)

歴史考察

源頼義・義家父子による創建・今戸八幡

社伝によると、康平六年(1063)に「石清水八幡宮」(京都府八幡市)から勧請されたと云う。

源頼義・義家父子が奥州討伐(前九年の役)に赴く途中、当地に立ち寄り勧請したと伝えられている。

奥州の陸奥守に任命された源頼義が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られ、後の源頼朝や足利尊氏といった武家の先祖にあたる。

源氏の氏神である八幡神社として創建され「今之津八幡(今戸八幡)」と称された。

源義家(八幡太郎)による戦勝祈願

永保元年(1081)、源義家(八幡太郎)が後三年の役の際にも当地を通り戦勝祈願。

凱旋の際には社殿を修復したと云う。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

室町時代には戦乱によって荒廃

文正元年(1466)、足利成氏が管領・関東管領との戦いの際に、近くの待乳山に陣を取り火を近辺に放つ。

室町時代から戦国時代の武将。

第五代鎌倉公方であり、初代古河公方。

補佐役である関東管領、さらに室町幕府と対立し、30年近く断続的に続いた「享徳の乱」が発生、関東における戦国時代の遠因となった。

室町幕府が関東十か国における出先機関として設置した鎌倉府の長官。

実質的に関東を支配し、代々足利氏が役割を担った。

当社もこの兵火に巻き込まれて灰燼に帰した。

江戸時代の再興・今津と呼ばれた今戸の歴史

寛永十三年(1636)、三代将軍・徳川家光により官材を賜り社殿と境内が再建。

当社は再興を果たし、今戸村(旧今津村)の鎮守として崇敬を集めた。

「今戸」は古くは「今津」と書いており、古くは浅草今津(もしくは今之津)とされていた。

今津とは新しい港と云う意味で、当地よりやや北にある石浜の港に次いで新しく出来た港という意味になる。

今津が転嫁して今戸になったと見られていて、今津を今戸に改めた年代は不詳であるが、正保年間(1645年-1648年)の文献には「今戸」の名を見る事ができるため、江戸時代初期には改められていた事が分かる。

正徳三年(1712)、今戸村が町家と農村部に分けられる。

当社は今戸町区域にあり町家の中で崇敬を集めた鎮守であった。

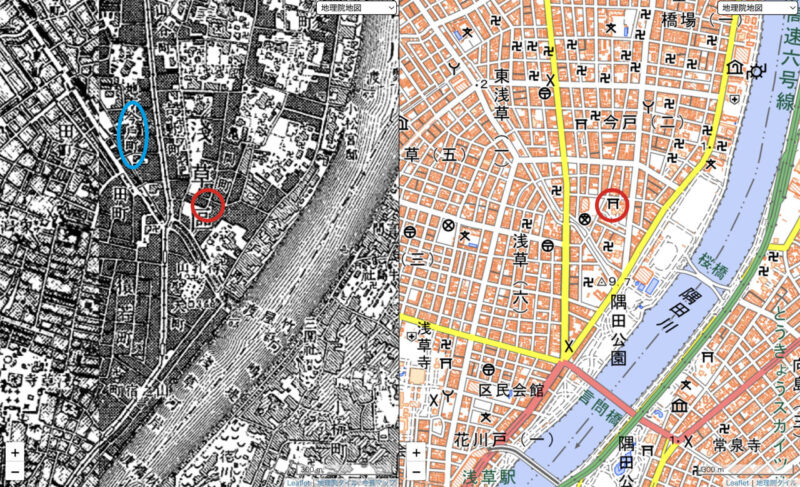

江戸切絵図に記された当社と今戸周辺

当時の当社と「長國寺」の様子は、江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の浅草周辺の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の中央下に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「八幡・松林院」の文字。

別当寺の「松林院」とは神仏習合の中で、一体の寺社として扱われていた事が窺える。

青円で囲ったように周辺は浅草今戸町と呼ばれていた。

緑円で囲った箇所に穢多村の文字が見える。

穢多の身分の人々が暮らした地域。

非人身分の俗称とされる事もあり被差別身分だったと云えるが特権を有した職業でもあった。

穢多の代表的な職の一つは、牛や馬の死体の処理いわゆる革の加工。

これらは穢多の特権で穢多以外の人たちには許されない事であった。

現在も浅草に靴産業や革産業が根付いているのもこうした歴史に由来している。

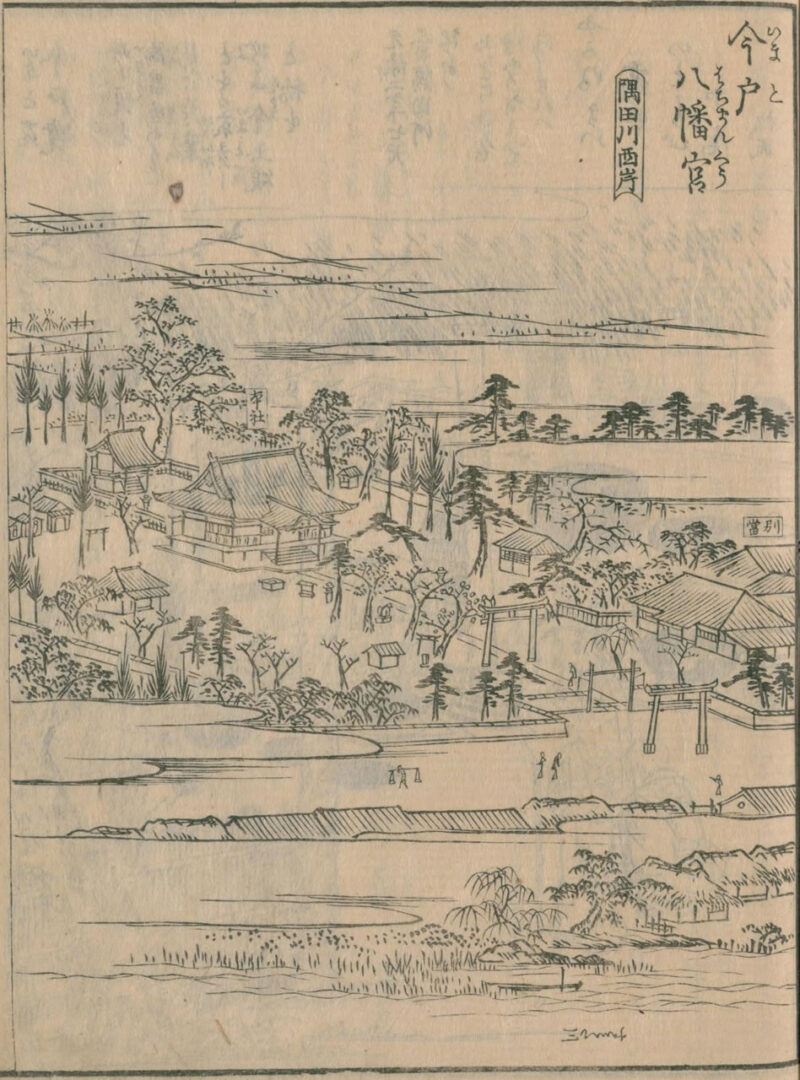

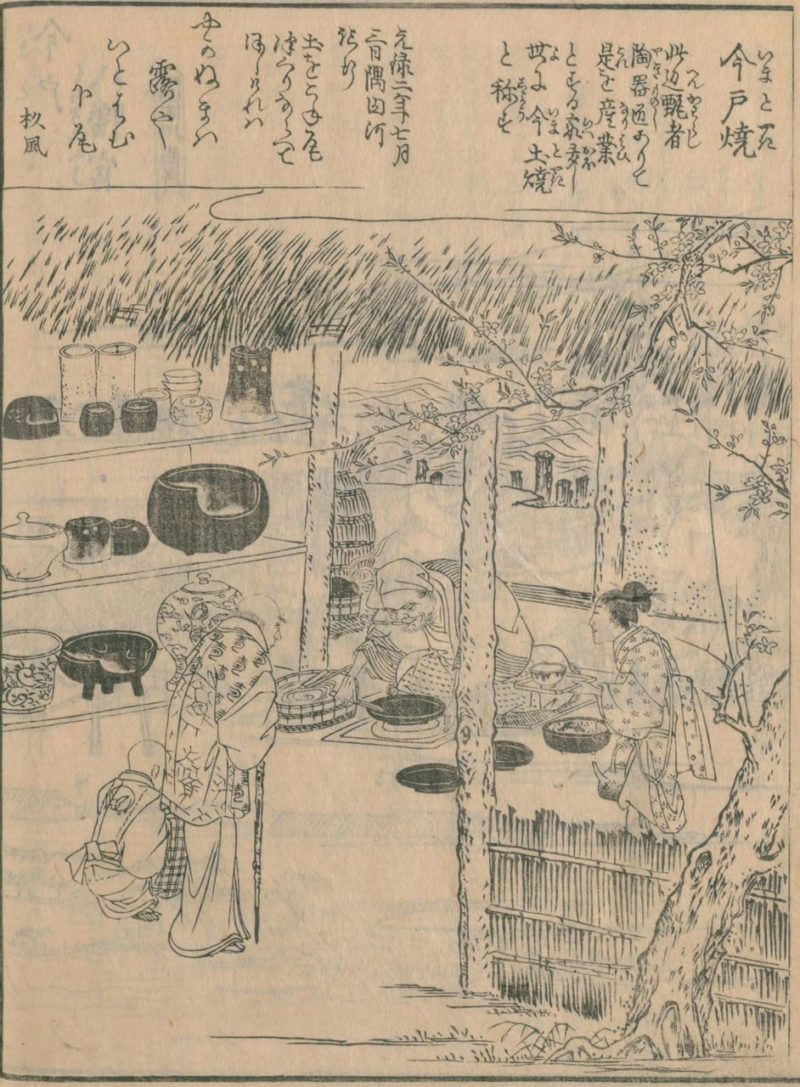

江戸名所図会に描かれた今戸八幡宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「今戸八幡宮」として描かれている当社。

境内の配置などは現在とかなり違いはある。

町家として発展した今戸の様子と、今戸町の鎮守として崇敬を集めた様子が描かれている。

明治以降の歩み・今戸神社へ解消と戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

今戸町といった地名も見ることができる。

既に町家としていた一帯で浅草近くの賑わいが地図からも伝わる。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生し社殿が焼失。

その後すぐに再建されている。

昭和十二年(1937)、隣接していた「白山神社」を合祀。

これによって「今戸八幡宮」から「今戸神社」へ改称された。

これによって「今戸八幡宮」から「今戸神社」へ改称された。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって再び社殿が焼失。

昭和四十六年(1971)、現在の社殿を再建。

昭和四十六年(1971)、現在の社殿を再建。

現在は浅草名所七福神の福禄寿、東京下町八社福参りの一社を担っている。

近年は縁結びの神社として人気で境内整備が進む。

境内案内

縁結びの幟が多く見られる境内

最寄り駅の浅草駅からは徒歩15分くらいの距離。

今戸神社前の交差点近くに鳥居。

今戸神社前の交差点近くに鳥居。

社号碑。

社号碑。

鳥居前には当社を象徴する看板。

「えんむすび」「招き猫発祥の地」「沖田総司終焉の地」の文字。

「えんむすび」「招き猫発祥の地」「沖田総司終焉の地」の文字。

鳥居を潜ると参道が伸びる。

幟の多くは「縁結び」の文字。

幟の多くは「縁結び」の文字。

縁結びの神社として人気を博している。

縁結びの神社として人気を博している。

江戸時代に今戸焼職人より奉納の狛犬

参道途中に一対の狛犬。

文政五年(1822)に奉納の狛犬。

文政五年(1822)に奉納の狛犬。

今戸焼職人ならびに世話人の計42名の寄進。

今戸焼職人ならびに世話人の計42名の寄進。

戦後に再建された鉄筋コンクリート造社殿

参道を進むと朱色の社殿。

関東大震災、東京大空襲で焼失した旧社殿。

関東大震災、東京大空襲で焼失した旧社殿。

現在社殿は昭和四十六年(1971)に再建されたもの。

現在社殿は昭和四十六年(1971)に再建されたもの。

鉄筋コンクリート造の社殿でやや色あせてはいるが色彩が豊か。

鉄筋コンクリート造の社殿でやや色あせてはいるが色彩が豊か。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

拝殿には大きな招き猫と福禄寿像

拝殿には大きな招き猫と福禄寿像が置かれている。

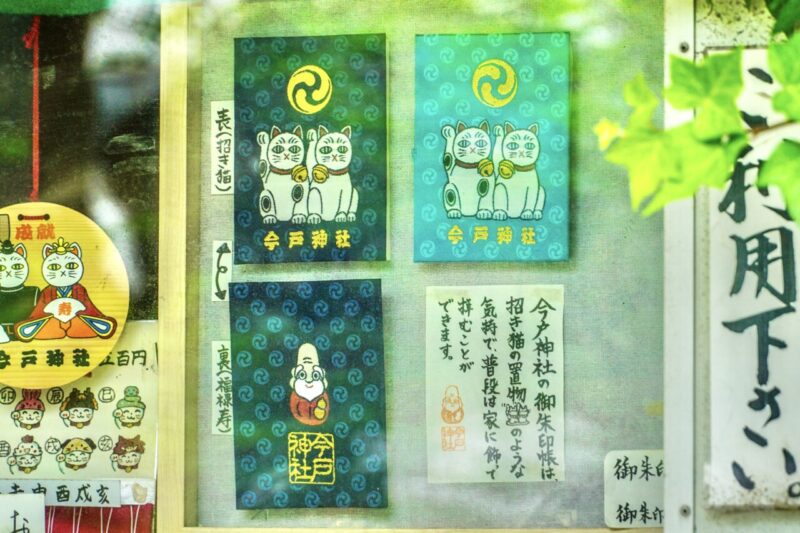

この招き猫が御朱印帳にデザインされている招き猫。

この招き猫が御朱印帳にデザインされている招き猫。

手前には干支の像。

手前には干支の像。

東京スカイツリーも見える境内

当社の境内からは東京スカイツリーを望むこともできる。

手水舎とスカイツリー。

手水舎とスカイツリー。

下町らしい姿。

下町らしい姿。

境内には多くの椅子やテーブルなども。

こうした境内は当社らしさ。

こうした境内は当社らしさ。

縁結びの神・当社で行われる縁結び会

当社は縁結びの神社として知名度が高い。

パワースポットブームなどにも乗り特に女性からの支持を集めている。

縁結びの神とされている所以は、昭和十二年(1937)に当社に合祀された「白山神社」の御祭神が伊弉諾尊(イザナギノミコト)・伊弉冉尊(イザナミノミコト)の夫婦神を祀っているため。

参道右手にある御神木の周りは絵馬掛けに。

このほとんどが縁結びの絵馬。

このほとんどが縁結びの絵馬。

他にも数多くの絵馬掛けに所狭しと縁結びの絵馬が掛けられ、縁結びの神社として人気を博しているのがよく伝わる。

他にも数多くの絵馬掛けに所狭しと縁結びの絵馬が掛けられ、縁結びの神社として人気を博しているのがよく伝わる。

珍しい真円形のデザインの絵馬。

これは「縁」と「円」の語呂を掛け合わせた遊び心のあるデザインとなっている。

珍しい要素に「縁結び会」という不定期開催の会がある。

平成二十年(2008)より宗教活動の一環として行われているもので、いわば当社主催の婚活(カップリング)パーティーのようなもの。

興味がある方は公式サイトを確認しておくとよいだろう。

招き猫発祥の地・招き猫がたくさんいる境内

当社は「招き猫発祥の地」を自称している。

拝殿の大きな招き猫など、他にも多くの招き猫を見る事ができる。

拝殿の大きな招き猫など、他にも多くの招き猫を見る事ができる。

境内を見ると至る所に猫の置物。

境内を見ると至る所に猫の置物。

あちこちで見かける招き猫。

あちこちで見かける招き猫。

招き猫を前面に押し出しているのが伝わる。

招き猫を前面に押し出しているのが伝わる。

特に社殿左手にある招き猫の像は縁結びやパワースポットと絡み人気。

以前は「携帯電話の待受画面に設定しておくと御利益がある」といった旨の看板も立っていた。

以前は「携帯電話の待受画面に設定しておくと御利益がある」といった旨の看板も立っていた。

アニメ『夏目友人帳』では、放映前に当社でヒット祈願が行われた。

1期『夏目友人帳』の前には「ニャンコ先生招き猫」が、2期『続夏目友人帳』の前には「黒ニャンコ招き猫」が奉納されている。

これらは社務所の奥に置かれているので作品のファンはご覧になるのもよいだろう。

これらは社務所の奥に置かれているので作品のファンはご覧になるのもよいだろう。

今戸焼による招き猫・丸〆猫と歴史的検証

当社が「招き猫発祥の地」を謳うのには、今戸焼による招き猫にある。

今戸焼による招き猫が実在する最古の招き猫であるため、今戸の鎮守であった当社が「発祥の地」という論拠となっている。

「今戸焼発祥之地」の石碑も建つ。

「今戸焼発祥之地」の石碑も建つ。

東京台東区の今戸を中心に焼かれていた陶磁器。

天正年間(1573年–1592年)に生産が始まると伝わる。

幕末期には今戸焼を生産する家が約50軒ほどあったと云う。

現在は区内で唯一今戸焼職人の白井氏がいるのみ。(江戸時代に当社に狛犬を奉納した今戸焼職人の六代目)

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』には、当社と共に今戸の特産品であった今戸焼も描かれている。

江戸時代に今戸の特産品であった今戸焼。

このように江戸時代の当地周辺では、今戸焼といった焼き物が盛んであった。

この今戸焼で作られた招き猫が丸〆猫である。

今戸焼で作られた実在する最古の招き猫。

現在の招き猫とはポーズや形も随分と違う。

嘉永五年(1852)年に記された「武江年表」には、その丸〆猫について要約するとこうある。

浅草花川戸に住む老婆が貧しさ故に泣く泣く愛猫を手放した。

すると夢枕に愛猫が現れて「自分の姿を作り人形とすれば福徳自在となる」と告げたので、老婆は今戸焼にて愛猫を土人形にして「浅草神社」鳥居辺りで売りに出したところ、大評判になったという。

このように江戸時代後期には、実在する最古の招き猫が存在していた事は間違いなく、嘉永五年(1852)に歌川広重が『浄るり町繁花の図』として描いた錦絵ではその姿を絵で見る事もできる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

当時人気であった人形浄瑠璃を商売の戯画で表現した意欲的な錦絵。

この左上に招き猫=丸〆猫が描かれているのが分かる。

西行の銀猫の逸話をパロディに、出家した西行が店先で今戸焼の招き猫を売っている様子。

これが招き猫が江戸時代後期に存在していたことを絵として証明する最古の史料。

その形状は現在の招き猫とは随分と違う。

しかし、上述の文献にもあるように老婆が「浅草神社」鳥居辺りで売りに出したところ評判になった、という場所が具体的に明記されている事から、最も古い記録を有する「発祥の地」は「浅草神社」である。

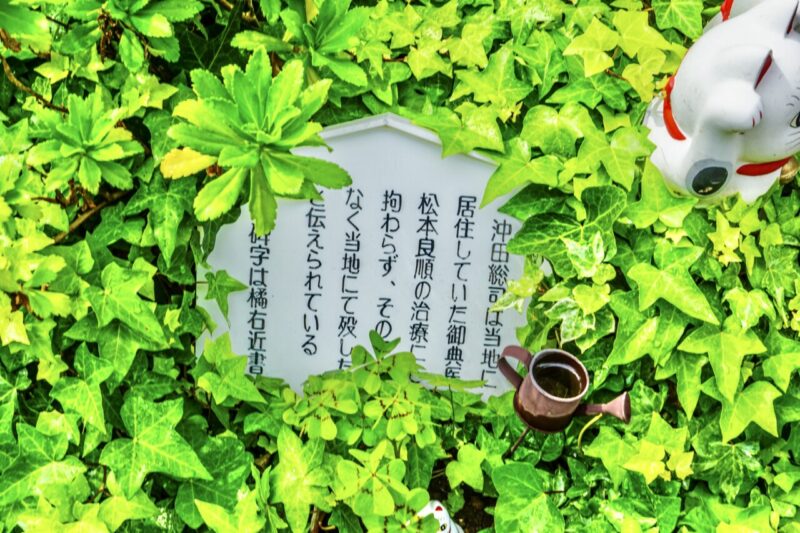

沖田総司終焉の地とその検証

また当社は「沖田総司終焉の地」としても名乗りをあげている。

新選組一番隊組長及び撃剣師範。

陸奥国白河藩藩士・沖田勝次郎の子として、江戸の陸奥国白河藩下屋敷で誕生。

生年については天保十三年(1842)または十五年(1844)の2つの説があるものの、夏に生まれたとされている。

鳥居前にも看板が立ち境内にも石碑が置かれている。

「総司終焉之地碑」の石碑は平成になってから建てられたもの。

「総司終焉之地碑」の石碑は平成になってから建てられたもの。

現在、沖田総司の終焉の地とされるのは2箇所ある。

研究者達の間でも長年論争が起きていてその1箇所が正に当社。

新選組二番隊組長であり大正時代まで生きた永倉新八が記した『同志連名記』に「江戸浅草今戸八幡 松本良順先生宿にて病死」と記されており、これが根拠となっている。

江戸に引き上げた時、沖田総司の労咳はかなり進行していたため、幕府陸軍軍医・松本良順の医学所で治療を受けていたが、薩長軍の江戸入りに際して、沖田総司を含む患者たちは当社に収容されたと伝わっている。

江戸に引き上げた時、沖田総司の労咳はかなり進行していたため、幕府陸軍軍医・松本良順の医学所で治療を受けていたが、薩長軍の江戸入りに際して、沖田総司を含む患者たちは当社に収容されたと伝わっている。新選組が見直されるきっかけとなった第一人者・子母澤寛による昭和四年(1929)刊行の『新選組遺聞』に、近藤勇の一人娘タマと結婚し近藤家を継いだ近藤勇五郎の談話として、総司が慶応四年(1868)2月末に今戸から千駄ヶ谷に駕籠で移されたことが書かれている。

同じく昭和六年(1931)『新選組物語』には「千駄ヶ谷池尻橋の際にあった植木屋平五郎というものの納屋」の記述があり、これらを千駄ヶ谷説は根拠としている。

そのような中、平成になってから近藤家とゆかりの深い医師・吉野泰三が近藤家を継いだ近藤勇五郎に質問し記したという、明治二十一年(1888)付けの書簡が公表された。

そこには「東京千駄ヶ谷於病死」と記されており、子母澤寛の著作以前に近藤勇五郎が沖田総司終焉の地を明らかにしていた事となり、千駄ヶ谷説は創作ではないという事が判明。

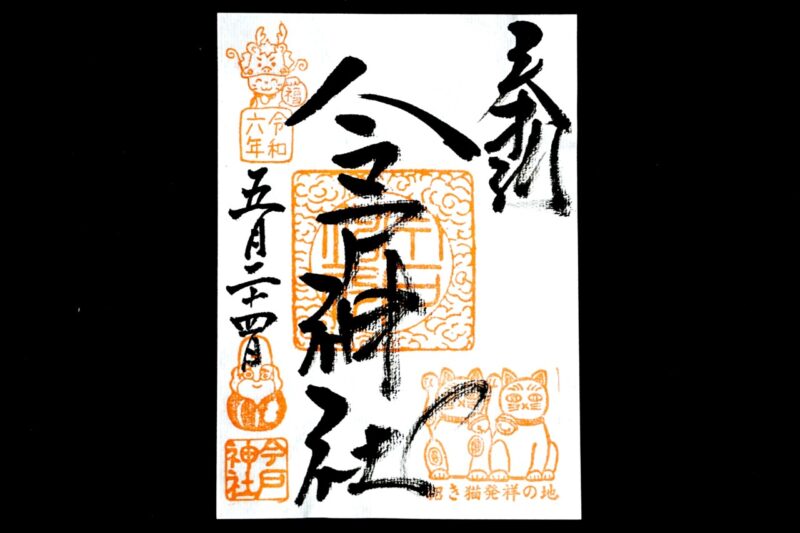

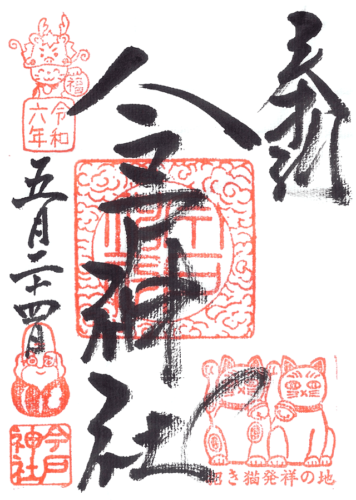

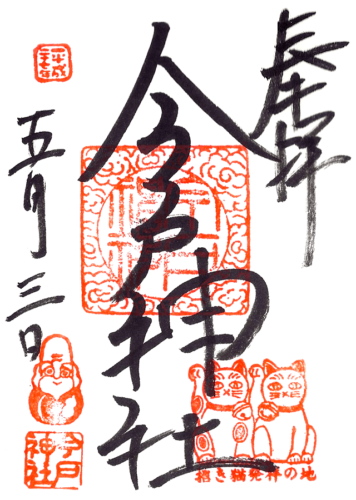

御朱印は書き置きのみ・招き猫の御朱印帳

御朱印は授与所にて。

お話好きな宮司さんが丁寧に対応して下さる。

お話好きな宮司さんが丁寧に対応して下さる。

御朱印は「今戸神社」の朱印に招き猫や福禄寿の印。

現在は書き置きでの授与のみとなっている。

現在は書き置きでの授与のみとなっている。

ちなみに宮司さんはイラストレーターも兼ねていて台東区神社マップのイラストは宮司さん作。

ちなみに宮司さんはイラストレーターも兼ねていて台東区神社マップのイラストは宮司さん作。

所感

今戸の鎮守として崇敬を集めた当社。

創建当時は「今戸八幡」と称され、源氏ゆかりの神社として崇敬を集めた。

現在は招き猫が前面に来てしまうため八幡信仰の色合いは薄くなっている印象を受けるが、古くから今戸の鎮守として崇敬を集めた神社だった事は間違いない。

現在は「招き猫発祥」「縁結びの神」「沖田総司終焉の地」「縁結び会」といった間口の広さで女性を中心に多くの参拝者を集め、週末や休日になると多くの参拝者で賑わう。

またここ数年は外国人観光客からも人気で多くの方を見かける。

都内でも屈指の人気神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

※他に浅草名所七福神・福禄寿の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

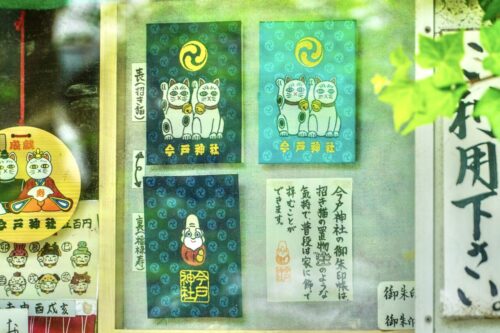

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

表面に招き猫で裏面に福禄寿を描いたもの。

水色・紺色・ピンク色を用意。(限定なども有り)

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2024/05/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/05/03(御朱印拝受)

コメント