目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

平将門の鎧が眠ると伝わる旧柏木村(北新宿)の鎮守

東京都新宿区北新宿に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧柏木村(現・北新宿全域と西新宿一部)の鎮守。

日本武尊が東征の際に甲冑六具を納めた伝説や、平将門の鎧が埋められたと伝承が残る。

境内社の天神社は、「成子天神社」の元の社であったため「元天神」とも称され一画には大変珍しい狛犬型庚申塔が置かれている。

以前は境内の一画で「よろい保育園」を運営していた。

神社情報

鎧神社(よろいじんじゃ)

御祭神:日本武命・大己貴命・少彦名命・平将門公

社格等:村社

例大祭:9月吉日

所在地:東京都新宿区北新宿3-16-18

最寄駅:大久保駅・東中野駅・落合駅・新大久保駅

公式サイト:https://yoroi.or.jp/

御由緒

当社は江戸時代迄、鎧大明神と称し、此の辺りの古社として人々の尊崇を受けて来たが、鎧の社名は日本武命御東征のおり、甲冑六具の内を此の地に蔵めた事より社名起ると伝えている。天慶3年(940)関東に威を称えていた平将門公、下総猿島に亡びし時、土俗の公を追慕して天暦(947)の始め、将門公の鎧も亦此所に埋めたという。別説によれば将門軍残党を追って此地に来た藤原秀郷、重病を得て悩み苦しんだ時、是れ皆将門公の神霊の怒り也と怖れ、薬師如来を本尊とする円照寺寺内に公の鎧を埋め、一祠を建てて厚くその霊を弔った所、病悉く癒えたという。これを聞いた里人達その神威のあらたかなるを畏み、柏木淀橋にかけての産土神として深く信仰して来たものである。明治初年将門公は朝廷に反したものとして官の干渉で末社に移されたが、大戦後氏子全員の願いで本社に復する。氏子地は北新宿全域と西新宿一部。(境内の掲示より)

歴史考察

日本武尊が甲冑六具を納めた伝説

社伝によると、平安時代の創建と伝わる。

醍醐天皇の御代(898年-929年)、理源大師の弟子・貞崇僧都が行基の作と伝えられる薬師如来像を当地に安置。

これが当社の旧別当寺で現在も隣接する「圓照寺」の始まりとされる。

当社は後にその鬼門鎮護のために創建。

神仏習合の中で「圓照寺」と共に一体となり崇敬を集め、「鎧大明神」と称された。

当社が創建する遥か昔、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征された際、この地に甲冑六具を納めたと云う伝説に因むと伝えられる。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

平将門を慕う人々が将門の鎧を埋めた伝承

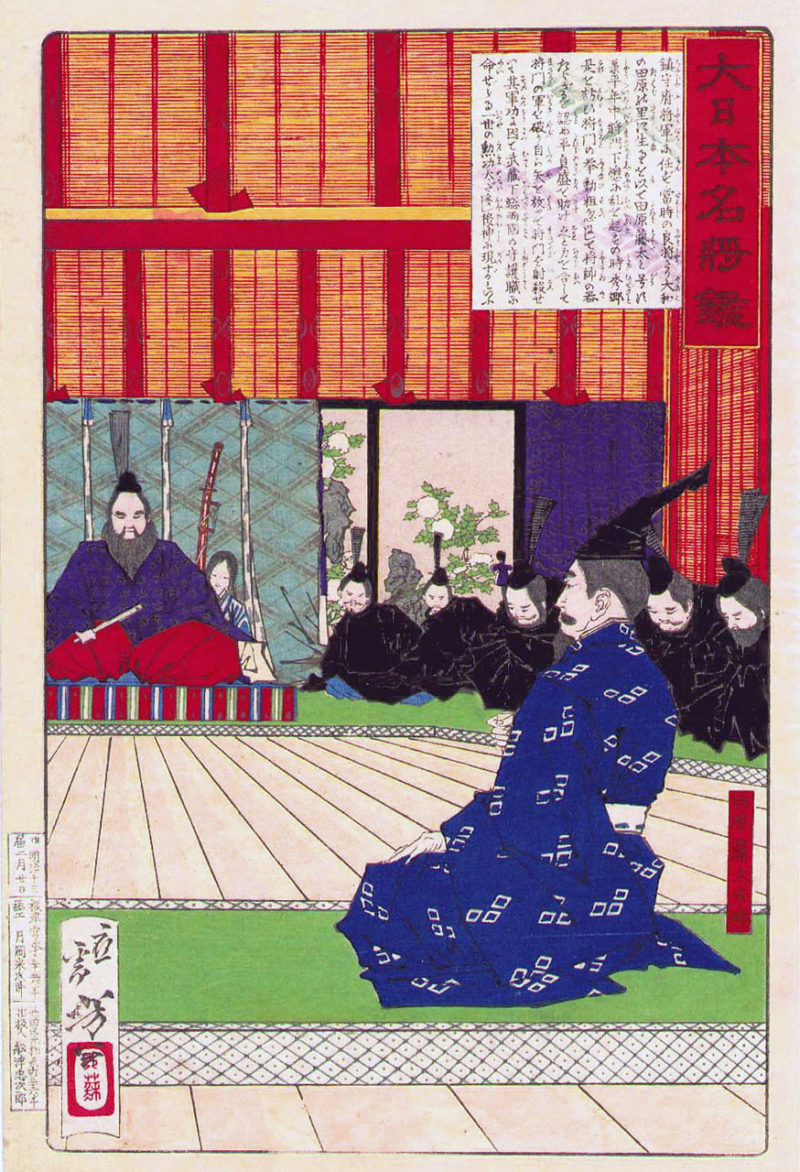

天慶三年(940)、関東に威を称えていた平将門が討死。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

天暦元年(947)、将門を慕う人々によって、当地に将門の鎧を埋めたと伝えられている。

将門を討った藤原秀郷が祟りを畏れ将門の鎧を埋めた伝承

別説として、平将門を討った人物として知られる藤原秀郷が将門の鎧を埋めたとも伝わる。

平安時代中期の貴族・武将。

近江三上山に伝わる百足退治伝説で知られ、また平将門を討った人物と伝わる。

末裔は源氏・平氏と並ぶ武家の棟梁として関東圏を支配する多くの武家を輩出した。

藤原秀郷は当社と一体となり崇敬を集めた旧別当寺「圓照寺」の由緒にも登場。

平将門を討伐するため出陣したが、当地周辺で病に伏してしまう。

その夜の霊示に従って、当地に安置されていた行基作・薬師如来像に祈ったところ、苦痛はたちまちなくなり、将門討伐のの祈願もされたと云う。

秀郷は、凱旋の際、薬師如来像が安置されていた場所に堂塔を建立し「圓照寺」を創建。

すなわち「圓照寺」の御由緒では、当社と旧別当寺「圓照寺」は将門を討った藤原秀郷と縁の深い寺社で、秀郷によって創建されたとも云える。

当社には藤原秀郷と平将門の鎧について、こうした説も伝わっている。

平将門を討った藤原秀郷が重病となり「円照寺」に参詣。

将門の神霊の祟りであると畏れ、将門の鎧を「円照寺」の境内に埋め、一祠を建立して将門の霊を篤く弔ったところ、病は癒えたと云う。

こうした伝承を聞いた人々はその神威を畏み、将門伝説の残る神社として信仰を集めた。

柏木村の鎮守・鎧大明神として崇敬を集める

江戸時代以前より柏木村が成立。

当社は「鎧大明神」と称され、柏木村一帯の鎮守として崇敬を集めた。

長元元年(1030)、柏木右衛門佐頼季(かしわぎえもんのすけよりすえ)が、「平忠常の乱」を鎮圧した戦功で当地を賜り、別当寺「圓照寺」周辺に館を構えた事に由来。

他にも当地に柏の木が多かったからとも伝わり、大正までは現・小田急百貨店の地下への出入口のところに樹齢千年を超える柏の木があったと云う。

寛文元年(1661)、柏木村から柏木鳴子と呼ばれていた一画が町奉行の管轄となり柏木成子町が成立したため、当社の摂社であった「天満天神社」を遷座させ一帯の鎮守とした。

これが現在の「成子天神社」(現・新宿区西新宿)であるとされる。

その後も当社は柏木村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(柏木村)

鎧明神社

村の鎮守なり。平将門滅亡の後其鎧を祭りしと云。或は秀郷着領の鎧を祭りしとも云傳ふ。圓照寺持。下同じ。

末社。稲荷。三峰。

天神社

寛文年中本社を成子町へ移しければ、ここは元天神と云。

柏木村の「鎧明神社」と記されているのが当社。

柏木村の鎮守で「圓照寺」が別当寺であった事が記されている。

当時の地誌にも「平将門滅亡の後其鎧を祭りしと云」とあるように、将門の鎧が埋まる神社として知られており、また別説として藤原秀郷が着ていた鎧を祀っているとも伝えられている。

他に「天神社」として記されているのが、当社の境内社である「天神社」(通称・元天神)。

「本社を成子町へ移し」とあり、これが「成子天神社」にあたる。

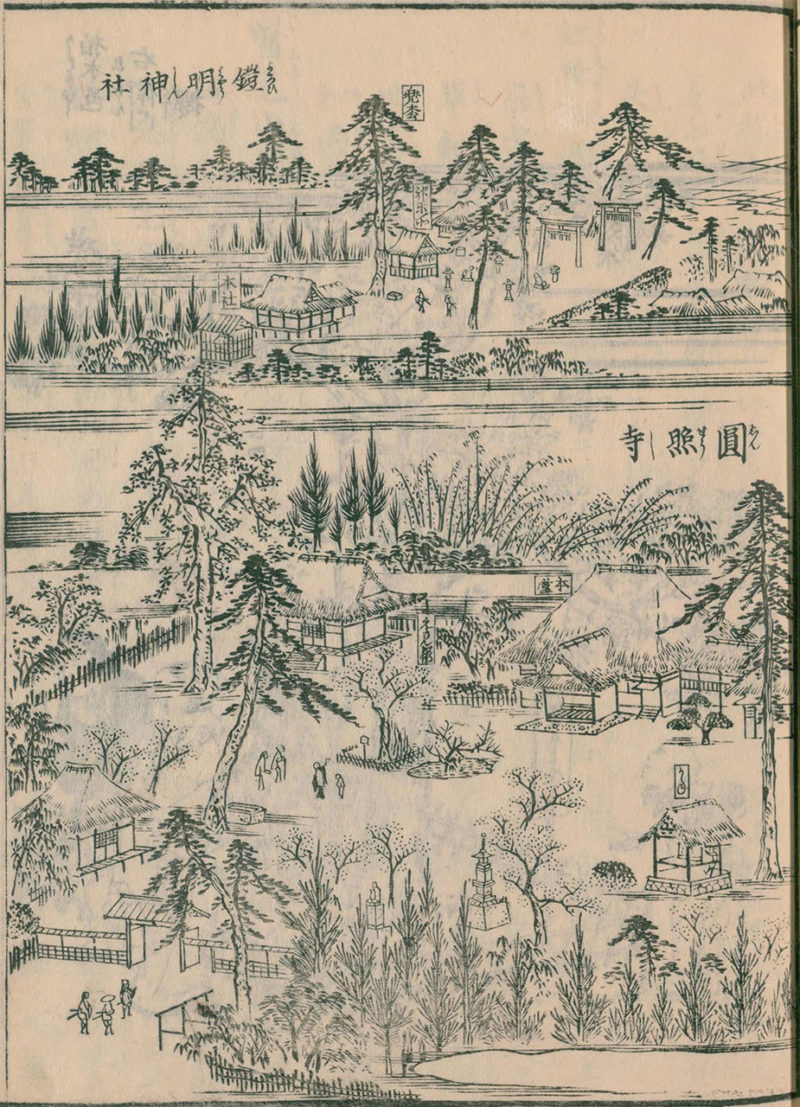

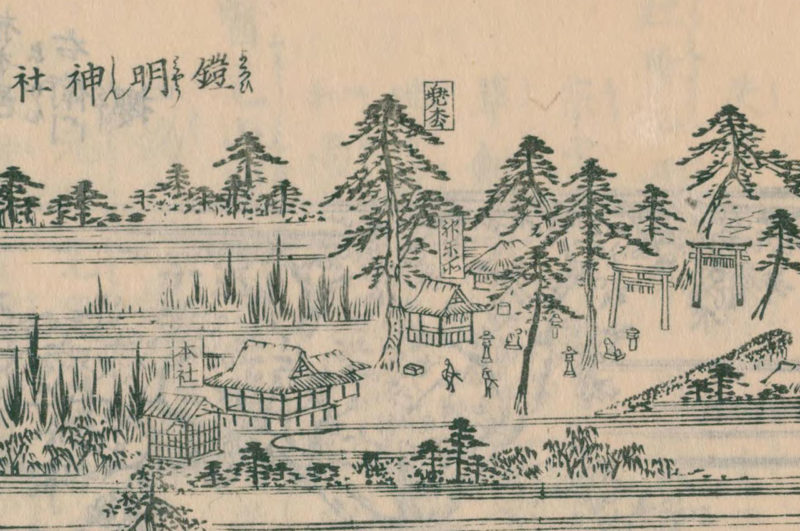

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

上に「鎧明神社」として描かれているのが当社。

下に「圓照寺」として描かれているのが当時の別当寺。

神仏習合の元、共に地域からの崇敬を集めた。

当社の境内周辺を拡大したのが上図。

2つの鳥居、そして社殿が描かれている。

境内の中央に兜松と呼ばれる見事な御神木があった事も分かる。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は「鎧神社」へ改称。

明治七年(1873)、御祭神の平将門公を末社に遷し当社は村社に列した。

明治七年(1873)、御祭神の平将門公を末社に遷し当社は村社に列した。

明治七年(1874)、平将門を祀る事で知られていたかつての江戸総鎮守「神田明神」へ明治天皇の行幸が決定すると、明治政府が天皇が参拝する神社に逆賊である平将門が祀られている事を問題視したため、将門公は「神田明神」の御祭神から外されてしまう。

こうした影響を受けて、戦後まで当社の御祭神からも将門公は外され末社に遷された。

明治二十二年(1889)、町村制の施行に伴い、角筈村・柏木村・内藤新宿添地町飛地が合併し、淀橋町が成立。

当社は淀橋町柏木一帯の鎮守であった。

明治中期、北柏木公園(北新宿4丁目)付近に鎮座していた「天神社」(通称・元天神)を当社境内に遷座。

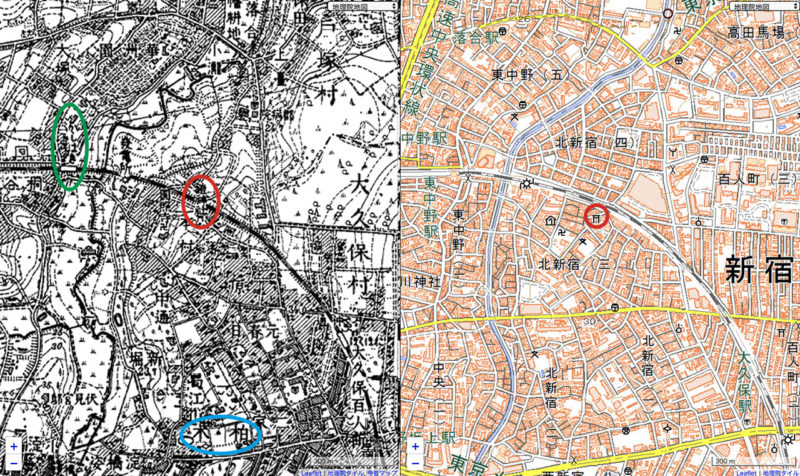

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

「鎧神社」と記してあるように周辺の目印にもなる存在であった。

今はなき柏木の地名も見る事ができる。

緑円で囲った箇所に「かしはき」とあり、これが柏木駅。

現在の東中野駅は柏木駅として明治三十九年(1906)に開業しており、当地周辺が柏木と呼ばれた歴史を伝えている。

大正六年(1917)に東中野駅に改称。

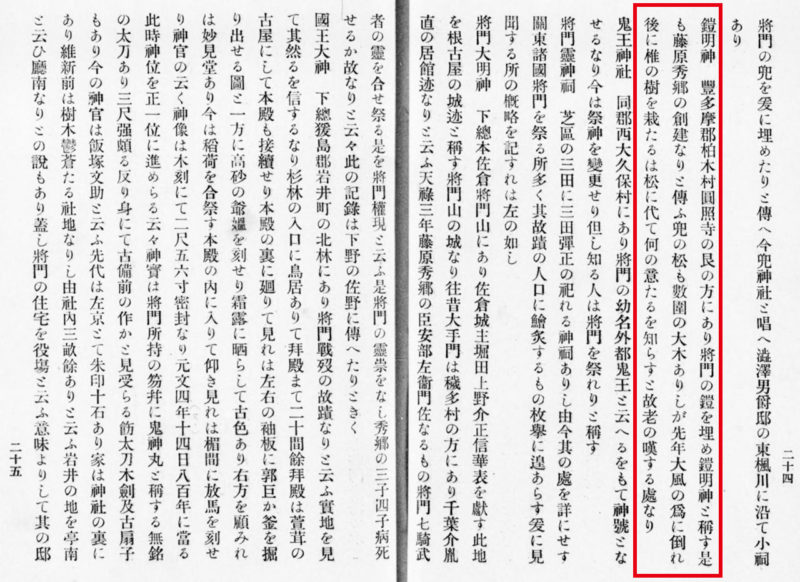

明治四十年(1907)出版の織田完之著『平将門故績考』には当社について詳しく記されている。

赤で囲った箇所が当社についての記述。

「鎧明神」として記されていて「将門の鎧を埋め鎧明神」「藤原秀郷の創建なり」とある。

兜の松と呼ばれた大木の話なども記してあり、将門伝説の残る神社として知られていた。

日本の農政家・歴史学者。

明治期の印旛沼干拓に尽力した人物。

平将門の研究者としても名高く、『国宝将門記伝』『平将門故蹟考』などの著作がある。

明治に再び朝敵とされた将門であったが、その復権に織田完之の著作が果たした功績は大きい。

戦後になり平将門公が本社の御祭神に復活。

氏子の願いによる復活であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿焼失。

昭和二十九年(1954)、拝殿を再建。

昭和三十一年(1956)、境内に「よろい保育園」が開園。

昭和三十一年(1956)、境内に「よろい保育園」が開園。

昭和三十六年(1961)、本殿を再建。

昭和四十五年(1970)、住居表示が実施され柏木一帯が北新宿となる。

当社は北新宿全域と西新宿一部の鎮守となった。

平成三十一年(2019)、「よろい保育園」が閉園。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

住宅街に鎮座・保育園がある地域密着の神社

最寄駅の東中野駅と大久保駅のほぼ中間、線路からほど近い奥まった住宅街に鎮座。

東向きに表参道で「鎧神社」の社号碑。

東向きに表参道で「鎧神社」の社号碑。

平成八年(1996)に建立された鳥居。

平成八年(1996)に建立された鳥居。

手水舎の向かい参道の右手には昭和三十一年(1956)開園の保育園。

平成三十一年(2019)に惜しまれつつ閉園。

平成三十一年(2019)に惜しまれつつ閉園。

裏参道には江戸時代の狛犬

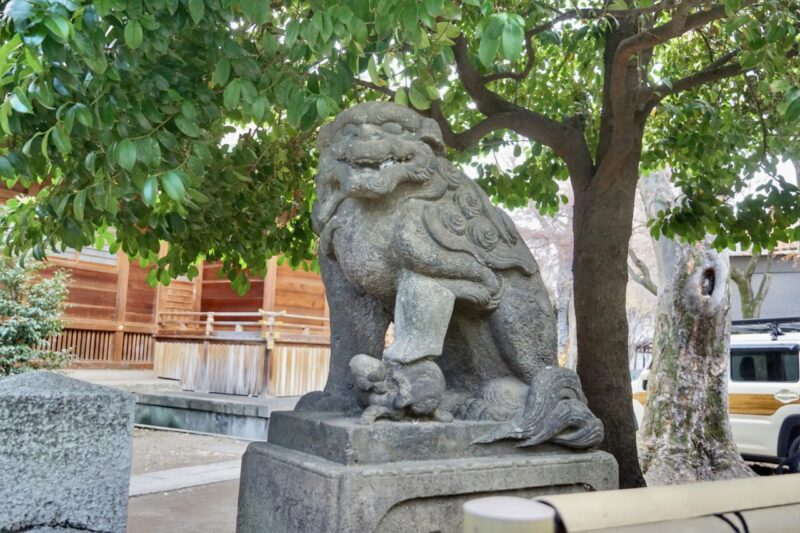

裏参道には一対の狛犬。

天保七年(1836)に奉納された狛犬。

天保七年(1836)に奉納された狛犬。

ところどころ破損があり修復跡が残るものの現存。

ところどころ破損があり修復跡が残るものの現存。

阿吽共に柔らかい表情が特徴的で神社を守る。

阿吽共に柔らかい表情が特徴的で神社を守る。

戦後に再建された拝殿と本殿

社殿は戦後に再建されたもの。

昭和二十年(1945)の東京大空襲によって旧社殿が焼失。

昭和二十年(1945)の東京大空襲によって旧社殿が焼失。

その後、仮殿で運営を続け昭和二十九年(1954)に拝殿を再建。

その後、仮殿で運営を続け昭和二十九年(1954)に拝殿を再建。

その後も改修されつつ現存。

その後も改修されつつ現存。

状態もよく綺麗に維持管理されている。

状態もよく綺麗に維持管理されている。

本殿は昭和三十六年(1961)に再建。

拝殿と本殿が別棟となり渡り廊下で繋がる形で、本殿は一部が鉄筋コンクリート造となっている。

拝殿と本殿が別棟となり渡り廊下で繋がる形で、本殿は一部が鉄筋コンクリート造となっている。

拝殿前には兜松の碑・戦前の狛犬・戦災銀杏

拝殿前右手に松の木。

比較的新しい松の木であるが、その一画に石碑。

比較的新しい松の木であるが、その一画に石碑。

「兜松の碑」とあり、『江戸名所図会』にも描かれた兜松と呼ばれた大木を偲ぶ。

「兜松の碑」とあり、『江戸名所図会』にも描かれた兜松と呼ばれた大木を偲ぶ。

拝殿前に一対の狛犬。

大型の狛犬で、昭和十一年(1936)に奉納。

大型の狛犬で、昭和十一年(1936)に奉納。

ユーモアのある顔で正面を向いて置かれている。

ユーモアのある顔で正面を向いて置かれている。

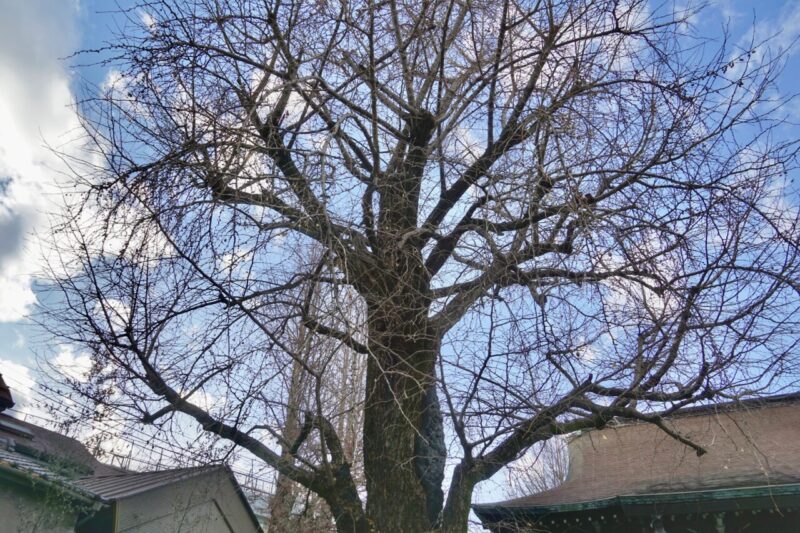

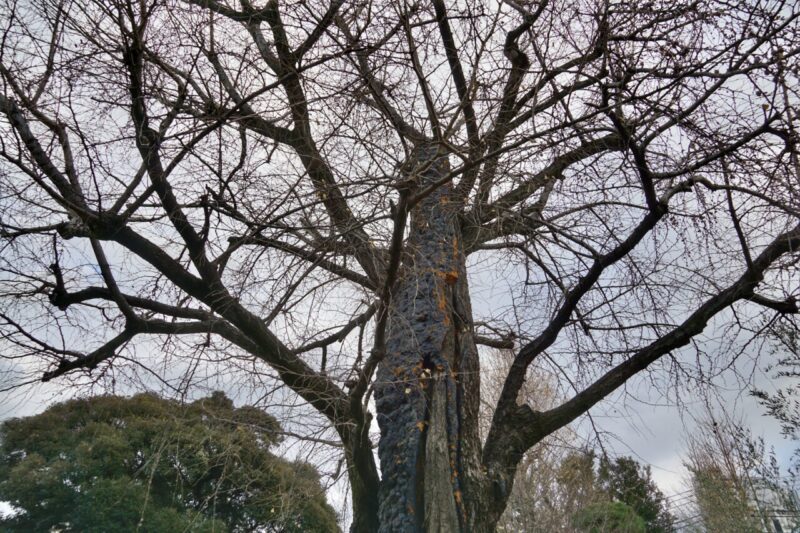

拝殿前には御神木の銀杏。

今も立派にそびえ立つ銀杏の大木。

今も立派にそびえ立つ銀杏の大木。

その木肌には昭和二十年(1945)山の手空襲の戦禍を伝える。

その木肌には昭和二十年(1945)山の手空襲の戦禍を伝える。

山の手空襲では社殿や社務所など木造部分を全て焼失し、この銀杏も火を浴びた。

山の手空襲では社殿や社務所など木造部分を全て焼失し、この銀杏も火を浴びた。

その後回復して補強されつつも地域を見守っている。

その後回復して補強されつつも地域を見守っている。

境内社の元天神・とても珍しい狛犬型庚申塔

表参道鳥居の左手に境内社・天神社の鳥居。

北柏木公園(北新宿4丁目)付近に鎮座していたが、明治中期に当社境内へ遷座。

北柏木公園(北新宿4丁目)付近に鎮座していたが、明治中期に当社境内へ遷座。

「成子天神社」の元の神社であった事から「元天神」と称される。

「成子天神社」の元の神社であった事から「元天神」と称される。

寛文元年(1661)、柏木村から柏木鳴子と呼ばれていた一画が町奉行の管轄となり、柏木成子町が成立したため、当社の摂社であった「天満天神社」を遷座させ、一帯の鎮守とした。

これが現在の「成子天神社」であるとされる。

元の鎮座地(現・北柏木公園付近)にも「天神社」は残されたため「元天神」と呼ばれ、明治中期には当社の境内に遷座した。

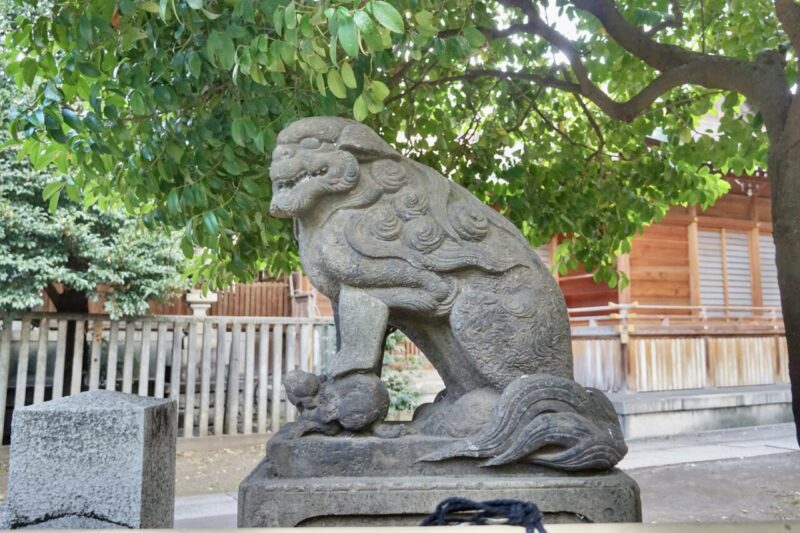

天神社の社殿脇に一対の狛犬。

享保六年(1721)奉納の大変古い狛犬。

享保六年(1721)奉納の大変古い狛犬。

ただの狛犬ではなく庚申塔を兼ねていて、大変珍しい狛犬型庚申塔。

ただの狛犬ではなく庚申塔を兼ねていて、大変珍しい狛犬型庚申塔。

初期型の狛犬らしさが残る古い狛犬。

初期型の狛犬らしさが残る古い狛犬。

狛犬型庚申塔は全国的に見ても非常に珍しく、新宿区の有形民俗文化財に指定。

狛犬型庚申塔は全国的に見ても非常に珍しく、新宿区の有形民俗文化財に指定。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)という虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

狛犬型の庚申塔は全国的にも大変珍しく貴重。

社殿の左手奥に境内社の合祀殿。

稲荷神社・三峯神社・子の権現を合わせ祀る。

稲荷神社・三峯神社・子の権現を合わせ祀る。

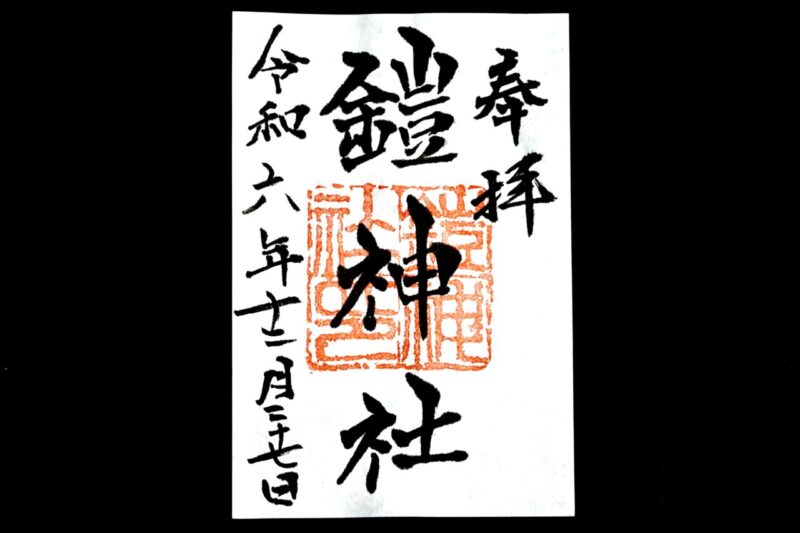

鎧神社の御朱印・オリジナル御朱印帳

御朱印は「鎧神社印」の朱印。

書き手がいない場合は書き置きになる場合もあり。

書き手がいない場合は書き置きになる場合もあり。

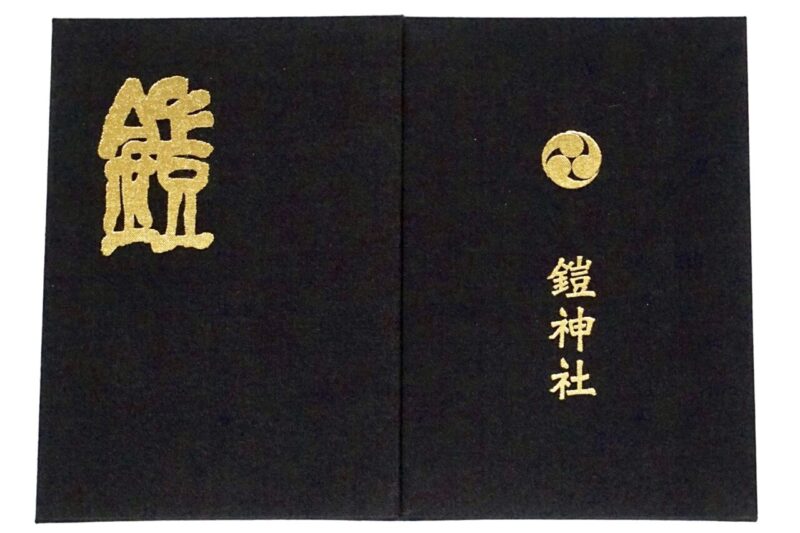

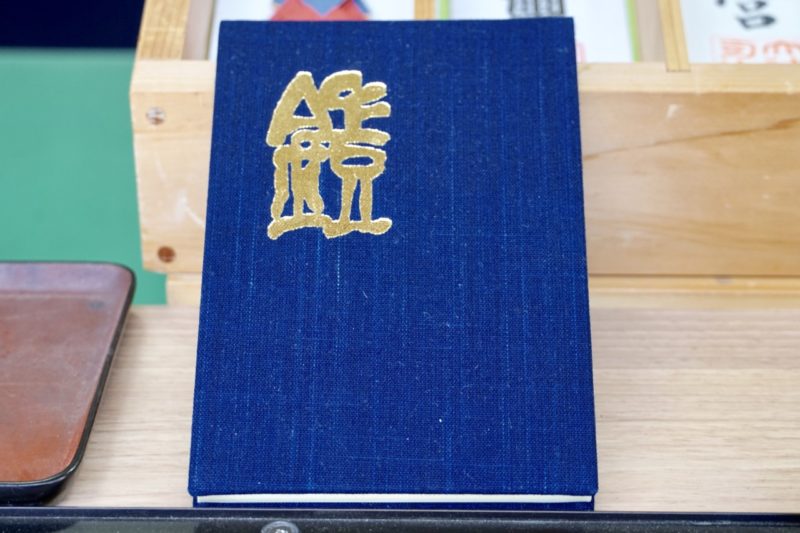

オリジナルの御朱印帳も良い。

黒に金文字のシンプルな御朱印帳でとても格好良い。

黒に金文字のシンプルな御朱印帳でとても格好良い。

所感

旧柏木村の鎮守である当社。

現在は柏木の地名は消滅し、北新宿一帯となっているが、古い歴史を伝える。

平将門の鎧を埋めた伝承が残り「鎧大明神」「鎧明神社」と称された。

歴史を見ると、おそらく将門を討った藤原秀郷による創建とみられる。

将門の祟りを畏れた秀郷によって将門の鎧が埋められたとも云われ、古くから将門伝説が残る一社として知られていたため、明治以降に逆賊とされた将門公を祀っていた事で紆余曲折があったのであろう。

一時的に将門公は御祭神から外され現在の御祭神に変更されたと思われ、日本武尊の甲冑六具が納められた伝説もその時に付随されたように思う。

戦後になり将門公が御祭神に復活し、今は将門公を祀る神社として地域の氏神として崇敬を集めている。

将門伝説、さらに柏木村の歴史を伝える良い神社である。

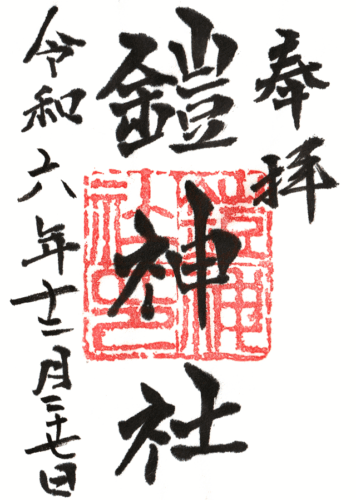

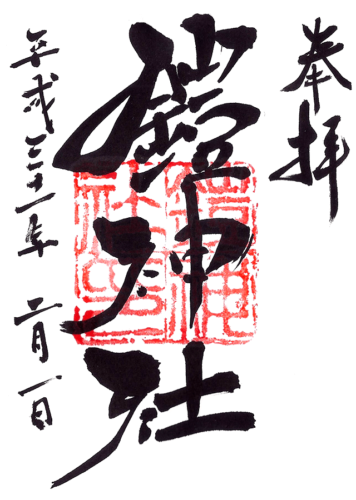

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

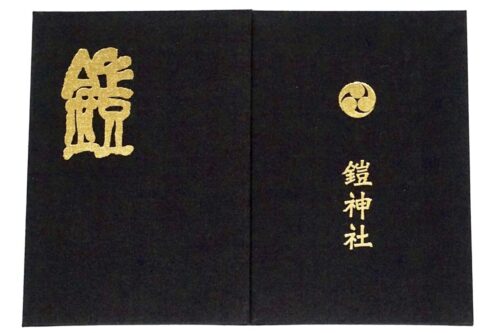

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

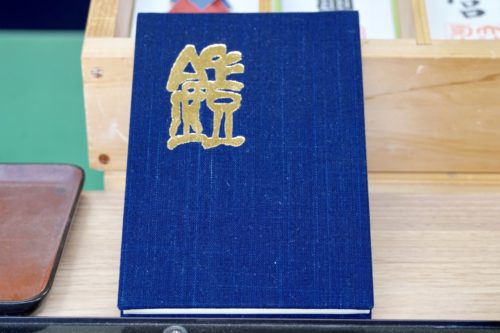

表面は黒に金で鎧の文字。

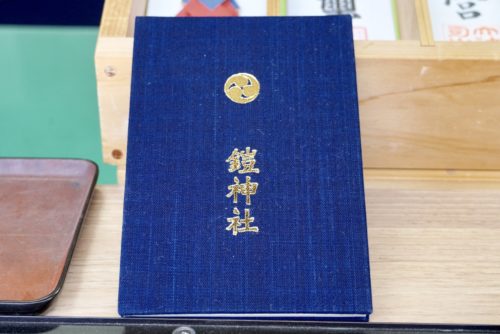

裏面は黒に金で三巴紋と鎧神社。

シンプルながらとても格好良い御朱印帳。

- 表面

- 裏面

- 見開き

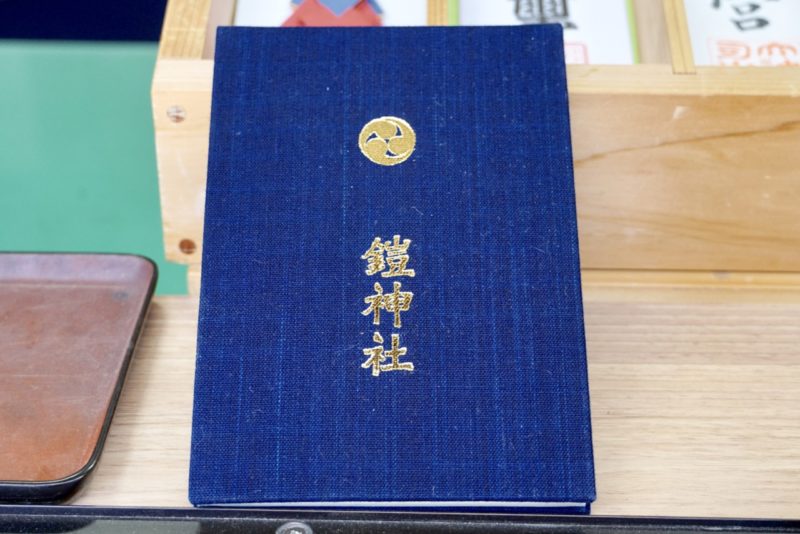

オリジナル御朱印帳(終了済)

初穂料:3,000円

社務所にて。

高品質な藍染の表紙に鎧の文字。

中は淡黄色の和紙である鳥の子紙を使用した拘りの御朱印帳。

100冊限定。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2024/12/27(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/02/01(御朱印拝受)

コメント