目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧池上郷や池上本門寺の鎮守

東京都大田区仲池上に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧池上郷の鎮守。

鎌倉時代に池上宗仲によって創建、妻の除病平産を祈願し無事に男子を産んだ事から「子安八幡宮」と称され、池上郷の鎮守とされた。

宗仲は日蓮に深く帰依した事で知られ宗仲の居館(池上邸)が「池上本門寺」となる。

当社は「池上本門寺」の境内に鎮座し「池上本門寺」の鎮守とされ代々の貫主の崇敬を受けた。

天正九年(1581)に「池上本門寺」の境内から現社地に遷座。

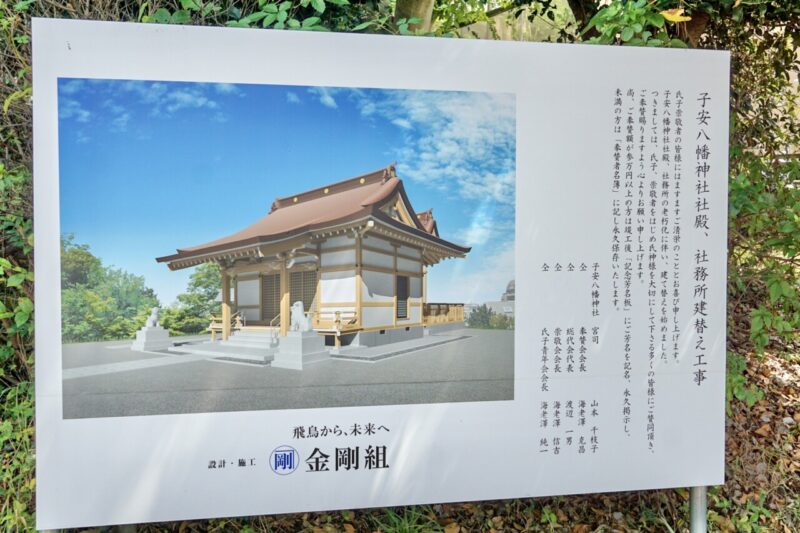

令和四年(2022)には新社殿が造営されている。

大田区内には当社の他に北糀谷にも「子安八幡神社」があり、区別のため当記事では「子安八幡神(仲池上)」とさせて頂く。

神社情報

子安八幡神社(こやすはちまんじんじゃ)

御祭神:本陀和氣命

社格等:村社

例大祭:9月第1土曜・日曜

所在地:東京都大田区仲池上1-14-22

最寄駅:西馬込駅

公式サイト:─

御由緒

当神社の由来は人皇89代後深草天皇の御宇康元元年(1256年)6月14日に領主池上右衛門太夫宗仲公が武州池上山(現本門寺内)に鶴岡八幡宮を勧請(かんじょう)し奉り、尊崇したるに始まります。

次で正嘉2年(1258年)天下に、台風、地震、旱魃、飢饉、悪疫、洪水などの凶事多く、時に宗仲公の室懐胎の上に疫病を患うところとなり、宗仲分非常に憂いて神前に跪いて除病平産を祈願するに、疫病漸次癒え難産転じて忽ち男子を安産すと伝えられます。以来、郷士の臨産の女性特に当神社を崇拝し祈願の叶わざるはなく、因って子安八幡宮と尊称せられ池上郷の鎮守として里人等の崇拝措かざる所となっております。

後、宗仲公は深く日蓮宗に帰依し、建治元年(1275年)わが邸内に本門寺を建立、次いで弘安5年(1282年)9月18日に日連上人宗仲邸に旅着に当たって、同月23日を本門寺開堂の法要を営み、更に同月28日には当八幡大菩薩を開眼し奉りたるによって当神社は本門寺の鎮守として代々の貫主(かんじゅ)厚くこれを崇敬し奉れりと伝えられます。

又、大坊本行寺第13世日侊師は当神社が仏地となれる本山に鎮座せられることを恐懼し遷座の議を進めて、上池上山(現境内)の浄地を選び天正9年(1581年)12月15日に遷座し奉れりと伝えられます。(頒布の用紙より)

歴史考察

鎌倉時代に池上宗仲によって創建

社伝によると、創建は康元元年(1256)と伝わる。

池上宗仲が「鶴岡八幡宮」の御分霊を勧請して創建したと云う。

鎌倉時代の武士。

日蓮の有力檀越として知られ、日蓮に深く帰依した。

日蓮は晩年に病気治療の湯治のため常陸国へ旅する途中に宗仲の居館(池上邸)に滞在、更に衰弱が進み池上邸で入滅。

宗仲は池上邸や周辺を寄進し「池上本門寺」の基礎となった。

妻の除病平産を祈願・子安八幡宮・池上郷の鎮守

正嘉二年(1258)、天災や疫病などの凶事が相次ぎ、懐妊していた池上宗仲の妻も疫病を患う。

憂いた宗仲は当社に除病平産を祈願、妻は次第に平癒し難産は転じて男子を無事に産んだと云う。

以後、出産を控えた女性から特に崇敬を集め「子安八幡宮」と称された。

これが「子安八幡」の由来となっている。

これが「子安八幡」の由来となっている。

また多くの崇敬を集めた事から池上郷の鎮守とされた。

日蓮の入滅・池上本門寺の開創・池上本門寺の鎮守

弘安五年(1282)、病気治療の湯治のため常陸国へ旅をしていた日蓮はその途中に池上宗仲の居館(池上邸)に滞在。

日蓮の旅着に当たり「本門寺」開堂供養を行い、更に当社の八幡大菩薩の開眼供養を行ったと云う。

鎌倉時代の仏教の僧。

日蓮宗の宗祖で、日蓮大菩薩や立正大師とも称される。

晩年は池上邸に留まり入滅。

この池上邸が現在の大本山「池上本門寺」。

同年、日蓮が池上邸にて入滅。

池上宗仲は池上邸や周辺を寄進、これが「池上本門寺」の基礎となった。

東京都大田区池上にある日蓮宗の大本山。

日蓮が入滅した霊場で日蓮宗の十四霊蹟寺院のひとつとされ、七大本山のひとつとされる。

池上邸に創建していた当社の地に「池上本門寺」が整備される事になったため、当社は「池上本門寺」の境内に鎮座する事になる。

そのため当社は「池上本門寺」の鎮守として代々の貫主より篤い崇敬を集めた。

池上本門寺の伽藍建立の際に現在地へ遷座

天正九年(1581)、当社が仏地である本山の地にあることに恐懼した「大坊本行寺」第13世日侊によって上池上山と呼ばれた浄地(現社地)に当社を遷座。

東京都大田区池上にある日蓮宗の寺院。

「池上本門寺」子院の首座で「照栄院」「理境院」と共に池上三院家のひとつ。

特に格式の高い池上三院家の筆頭として「大坊」と称された。

日蓮入滅の地にあたる。

また他に「池上本門寺」の伽藍建立に際して、当社を尊崇していた村人の綱嶋左近が社地を寄進して当社を遷座させたとも伝わる。

この上池上山と呼ばれた地が現在の社地。

現在も高台に鎮座している。

現在も高台に鎮座している。

新編武蔵風土記稿に記された八幡社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(池上村)

八幡社

根方の西北の方山上にあり。本社四間に六間。前に石階あり。相傳ふ當社は本門寺の開基池上右衛門太夫宗仲が家鋪の内に立る鎮守の社にて、其後本門寺境内本堂影堂の傍にありしかど今の伽藍御建立の時此地へ遷されしとぞ。其頃村民傳左衛門が先祖綱嶋左近と云しもの崇信して當社を造營せしと云。林昌寺持。

池上村の「八幡社」と記されているのが当社。

池上宗仲の屋敷に建立された鎮守であり、その後に「池上本門寺」が開創、「池上本門寺」本堂影堂のそばにあった事が記されている。

また伽藍建立時に遷座され、綱嶋左近によって社殿が造営された旨も記されている。

別当寺は「林昌寺」であった。

天保十四年(1843)、社殿を建立。

明治以降の歩み・社殿再建と新社殿の造営

明治になり神仏分離。

明治六年(1973)、村社に列した。

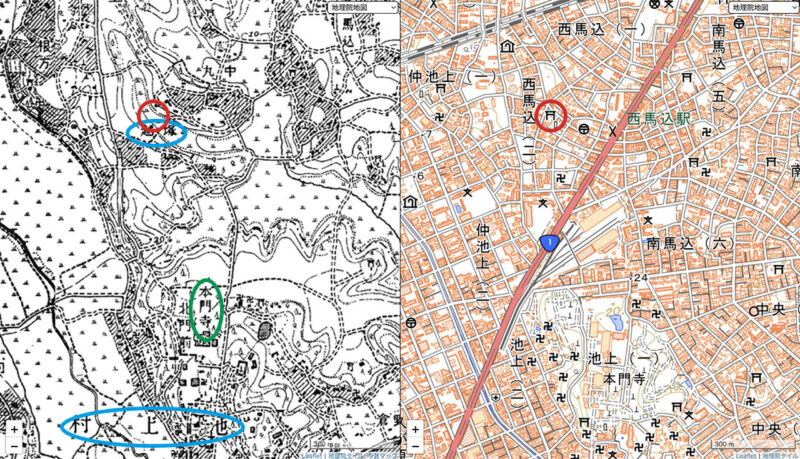

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

池上村の北側に位置し、当社周辺は塚越と呼ばれていた事が窺える。

緑円で囲ったのが「池上本門寺」で当社の旧社地であった。

大正十四年(1925)、火災で社殿を焼失。

昭和二年(1927)、鉄筋コンクリート造にて社殿を再建。

令和四年(2022)、社殿の老朽化につき新社殿を造営。

社務所も新しく整備された。

社務所も新しく整備された。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

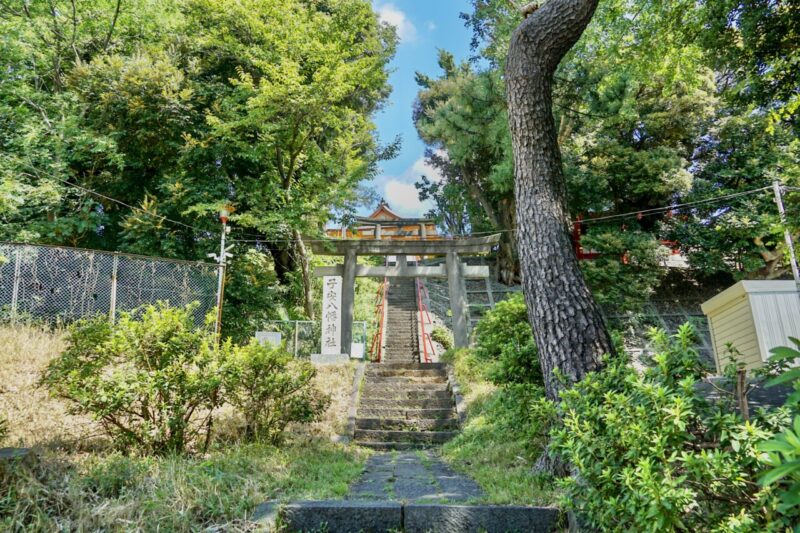

高台に鎮座・急勾配の参道と新しい大鳥居

最寄駅の西馬込駅より徒歩10分程の距離に鎮座。

十中通りから入った先にあるのが表参道。

十中通りから入った先にあるのが表参道。

社号碑と鳥居が建つ。

社号碑と鳥居が建つ。

関東大震災の翌年に建立された大正十三年(1924)の一之鳥居。

この翌年に江戸時代の社殿を焼失しているのでそうした中でも現在も残る石鳥居。

この翌年に江戸時代の社殿を焼失しているのでそうした中でも現在も残る石鳥居。

昭和五十二年(1977)建立の社号碑には「子安八幡神社」の文字。

昭和五十二年(1977)建立の社号碑には「子安八幡神社」の文字。

一之鳥居を潜ると急勾配な石段。

石段の先に二之鳥居。

石段の先に二之鳥居。

二之鳥居も大正十三年(1924)建立。

二之鳥居も大正十三年(1924)建立。

昭和初期造営の旧社殿の時代は石段の正面が拝殿であった。

現在は社殿の向きが配置換えされていて横に出る形。

現在は社殿の向きが配置換えされていて横に出る形。

一方で境内の東側に大鳥居。

令和四年(2022)の新社殿造営に合わせて建立。

令和四年(2022)の新社殿造営に合わせて建立。

また新しく美しい大鳥居。

また新しく美しい大鳥居。

手水舎・江戸中期の古い狛犬

社殿の右手に手水舎。

令和四年(2022)の新社殿造営と共に新しくされた手水舎。

令和四年(2022)の新社殿造営と共に新しくされた手水舎。

小さめの水盤に龍の吐水口。

小さめの水盤に龍の吐水口。

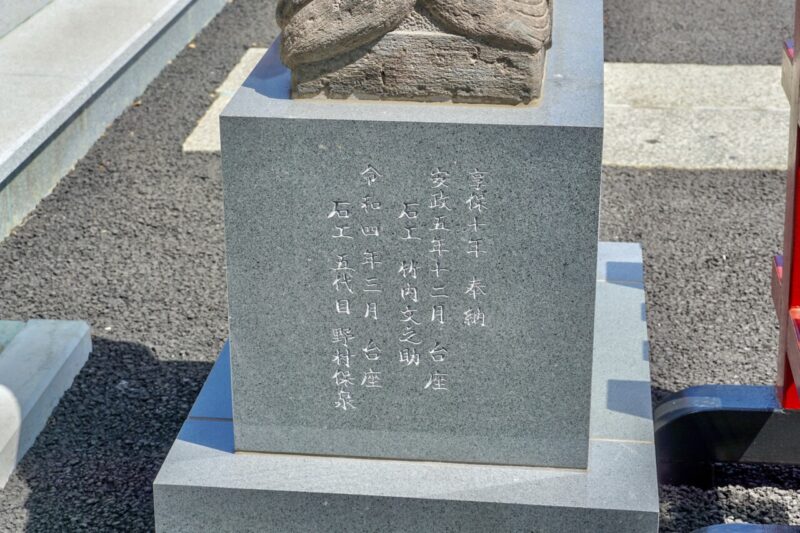

拝殿前に一対の狛犬。

享保十年(1725)奉納とかなり古い狛犬が現存。

享保十年(1725)奉納とかなり古い狛犬が現存。

柔和な表情で乳飲み姿の子を抱く姿。

柔和な表情で乳飲み姿の子を抱く姿。

こちらも子持ち。

こちらも子持ち。

台座は安政五年(1858)で令和四年(2022)に新しくされた記録を残す刻銘。

台座は安政五年(1858)で令和四年(2022)に新しくされた記録を残す刻銘。

2022年に竣工した新社殿・南東向きに配置換え

社殿は令和四年(2022)に竣工したばかり。

かつては石段を上った先に南西向きだったが新社殿造営にあたり配置換え。

かつては石段を上った先に南西向きだったが新社殿造営にあたり配置換え。

新社殿は南東向きでその先には当社の旧鎮座地である「池上本門寺」がある。

新社殿は南東向きでその先には当社の旧鎮座地である「池上本門寺」がある。

また真新しさを感じる美しい社殿。

また真新しさを感じる美しい社殿。

石段からはこうした横向きで見える形に変更。

石段からはこうした横向きで見える形に変更。

聖徳太子が招聘した宮大工が創業した世界最古の企業と呼ばれる奈良の金剛組による仕事。

聖徳太子が招聘した宮大工が創業した世界最古の企業と呼ばれる奈良の金剛組による仕事。

崖の上に建つ神楽殿

社殿の向かい左手には神楽殿。

鉄筋コンクリート造でかつて朱色だった旧社殿の面影も少し残す。

鉄筋コンクリート造でかつて朱色だった旧社殿の面影も少し残す。

高台の崖の上に建てられた形。

高台の崖の上に建てられた形。

御朱印は新社務所にて

御朱印は新社務所にて。

社殿と共に2022年に完成したばかりの新社務所。

社殿と共に2022年に完成したばかりの新社務所。

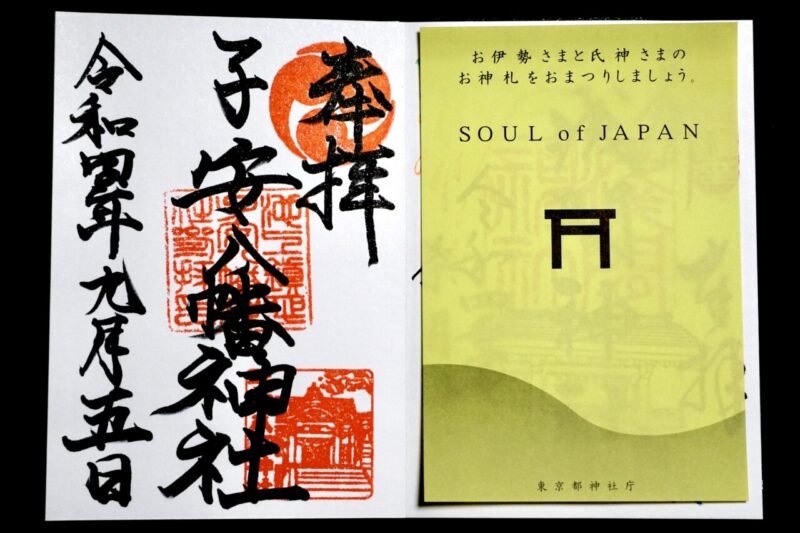

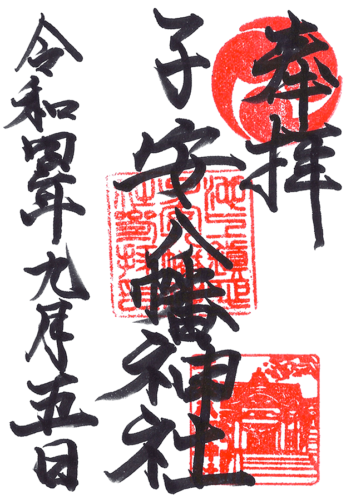

御朱印は「池上鎮座子安八幡神社参拝印」の朱印、右に社紋。

右下には旧社殿を伝える印。

右下には旧社殿を伝える印。

所感

旧池上郷の鎮守として崇敬を集めた当社。

日蓮に深く帰依した事で知られる池上宗仲による創建で、除病平産の祈願によって「子安八幡宮」と呼ばれ池上郷から崇敬を集めた。

その後に旧鎮座地で日蓮が入滅したため「池上本門寺」が後から整備される形になり、当社は「池上本門寺」の鎮守としても崇敬を集めたと云う。

現在の社地に遷座してからは池上村の一部地域の鎮守とされた。

都内最古級の昭和初期の鉄筋コンクリート造旧社殿が残っていた頃は、正直なところあまり管理されておらず、塗装も剥げかなり老朽化が進み傷んでいた印象が強かった。

しかし令和四年(2022)に新社殿・新社務所、さらに境内整備も行われ綺麗に一新された境内からも、今も氏子の人々から崇敬を集め大切にされているのが伝わる。

「池上本門寺」との繋がりも深い、地域の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※御朱印対応は社務所に宮司さんがいる場合のみで留守にされている事も多い。

参拝情報

参拝日:2022/09/02

コメント