目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

狛ねずみが置かれたハマのだいこく様

神奈川県横浜市西区中央に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧戸部村(戸部町)の鎮守。

『延喜式神名帳』に記載された式内社「杉山神社」論社の一社。

横浜市・川崎市など一部区域に広がる「杉山神社」の信仰を伝える。

正式名称は「杉山神社」であるが、他との区別から「戸部杉山神社」とさせて頂く。

大黒天と習合した大己貴命(大国主命)を祀るため、「ハマのだいこく様」とも称される。

境内に狛犬ならぬ「狛ねずみ」が置かれているのが特徴的で親しまれている。

神社情報

戸部杉山神社(とべすぎやまじんじゃ)

御祭神:大己貴命

社格等:延喜式内社(小社論社)・村社

例大祭:8月20日

所在地:神奈川県横浜市西区中央1-13-1

最寄駅:戸部駅・平沼橋駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/tobe_sugiyamajinja/

御由緒

当神社は、白鳳三年弥生二十日、出雲大社の御分霊を勧請す。武相の地杉山神社多きも、延喜式内の杉山神社は当社なりと云伝ふ。当神社の効顕の著しきを以て各近隣に杉山社の名称多くなれとも云ふ。古くより武蔵国戸部村の鎮守にして当地開拓の祖神なり。

歴代の国守、地頭、代官等の尊信甚だ厚く、幕府よりは、御朱印を附与しあり。御祭神は天孫降臨以前に己に国土開拓経営に威霊を発揮せられ給ふ。即ち日本最初の神社祭神なり。貧賤病弱を救癒し産業を授けて富益を増し、医薬の道を興して氏族の繁栄の基を計り、剣争を用ひずして温和の中に諸事泰平の国本を培養せられ、国治家斎の法を授け給ふ。知謀悟道の祖を開き、国利民福を念とし、自を苦反し以て他を憐み給ふ。即ち当地開拓の先哲達人先ず此の大神を奉祀し、鎮護祈願せんため勧請せしなり。(境内の掲示より)

歴史考察

出雲一族によって開拓され創建された古社

社伝によると、白雉三年(652)に創建と伝わる。

戸部地方を開拓した一族が「出雲大社」の分霊を勧請し創建と伝わる。

そのため御祭神は「出雲大社」の御祭神・大己貴命(大国主命)となっている。

大国主命(おおくにぬしのみこと)の名でも知られる出雲の神。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

民間信仰によって「大国」が「だいこく」と読める事から、七福神でもある「大黒天(大黒様)」と習合していった。

「杉山明神社」と称され、歴代の国守・地頭・代官等から崇敬を集めたと云う。

当地の開拓神・鎮守として崇敬を集めた。

一部区域のみに見られる杉山神社の謎

「杉山神社」は横浜市・川崎市など一部区域のみに見られる神社。

特に鶴見川流域に散在しており、鶴見川流域に広がった信仰なのが分かる。

東側は多摩川を超えると一切見られなくなるのが特徴。

当社の近くには帷子川水系の石崎川が流れており、帷子川流域にも杉山神社を多く見る事ができる。

上のマップ上に記したのが帷子川流域に鎮座する「杉山神社」「杉山社」の一覧。

いくつかの神社は創建から遷座していたり、河川の形が当時とは違うといった事もあるだろうが、こうして見ても河川沿いに点在しているのが分かる。

さらに南に大岡川があり、こちらの流域にも「杉山神社」がいくつか点在する。

これがほぼ境と云え、これより先には見る事ができない。

よって「杉山神社」は杉山信仰として武蔵国南側に流れる鶴見川・帷子川・大岡川流域に浸透し、土着の神としてお祀りされたものと推測できる。

江戸時代の頃には「杉山神社」が72社あるとの記述が残っているが、現在は40社ほど。

現在は、五十猛神や日本武尊を主祭神とする神社が多い。

このように「杉山」の社号を持っていても御祭神がバラバラとなっているのも謎を深める理由である。

式内社としての杉山神社と論社

こうした「杉山神社」の名は、古い書物に見る事ができる。

貞観十一年(869)に編纂された『続日本後紀』では「枌山神社」と記載。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では小社に列格する「都筑郡一座 小 杉山神社」と記載。

これにより「杉山神社」は、延喜式内社(式内社)とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

しかしながら、この「杉山神社」がどの神社であったのかは不詳。

どの「杉山神社」が式内社であるかが不明となっているのが謎を深める要因ともなっている。

その中で当社も式内社であったと称しており、論社の一社に挙げられる。

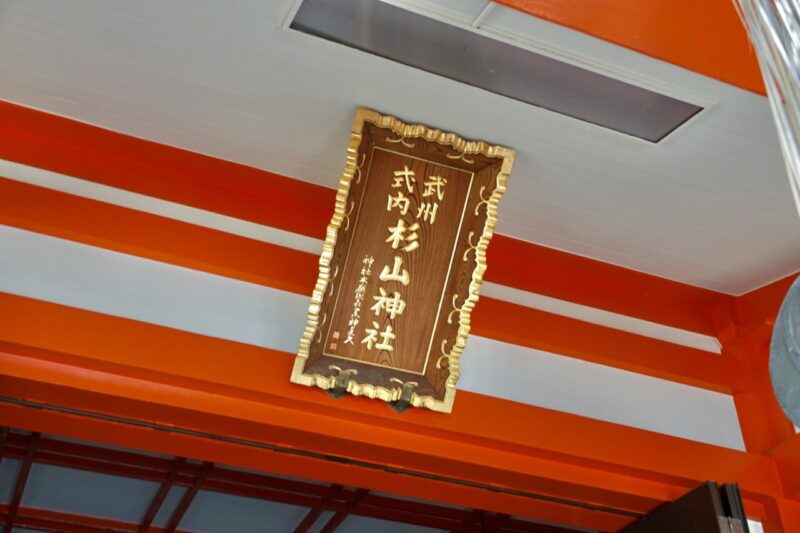

拝殿扁額にも「武州式内」の文字があり、式内社であるとしている。

拝殿扁額にも「武州式内」の文字があり、式内社であるとしている。

いずれにせよ「杉山神社」は現在も大変に謎に満ちた神社であり、当社もその一社である。

徳川将軍家より朱印地を賜る・神輿塚の伝承

江戸時代に入ると、徳川将軍家より朱印地を賜る。

幕府などから寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

当社は戸部村の鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代の当社の例祭は盛んであったと伝えられる。

但し宮神輿は代々有しておらず、それにはこのような伝承が残る。

当社の境内には古くから古墳があったと伝わる。(境内から実際に古墳が発見されている)

ある年の祭礼で神輿渡御中に、古墳の前で神輿が動かなくなったと云う。

そのため古墳の中に神輿を埋葬して「神輿塚」と称した。

それ以来、当社は宮神輿を有しておらず、それは現在も続いている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(戸部村)

杉山明神社

除地五畝十二歩。西の方にあり。小社南向、上屋二間に三間、拝殿二間に四間。本地や櫛を神體とす。村の鎮守。例祭九月廿日。村内願成寺持。

社宮司社

除地二畝餘。

戸部村の「杉山明神社」と記されているのが当社。

「村の鎮守」と記されていて戸部村の鎮守であったのが分かる。

別当寺は「願成寺」(現・西区西戸部町)であった。

横浜開港・戸部町として発展・戸部町の鎮守

安政五年(1858)、江戸幕府がアメリカ合衆国と日米修好通商条約(安政五カ国条約)を締結。

これにより神奈川の開港が定められたものの、幕府は国防の面から東海道に直結する神奈川宿・神奈川湊を避け、対岸の寂れた漁村であった横浜村に開港場を新設することを決定。

神奈川宿(かながわしゅく)

東海道五十三次の3番目の宿場。

現在の神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町付近。

近くには神奈川湊(かながわみなと)と呼ばれる港があった。

安政六年(1859)、横浜港が開港され貿易を開始。

横浜絵の第一人者と呼ばれた歌川貞秀の作品。

多くの外国の商船が往来している横浜を描いている。

古くは寂れた漁村であった横浜が開港場となり、貿易の街として急速に発展していく。

横浜絵(よこはまえ)

江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵の様式。

横浜港、商館風建物、異国人の風俗などが描かれているのが特徴。

横浜港が開港した事で、横浜周辺が急速に発展。

横浜道が村内に開削され、横浜港を管轄するための神奈川奉行所、役宅、監獄(横浜刑務所の起源)など官庁機構が戸部の地に集中して置かれた。

戸部村内にも町屋が形成され、戸部町と改称し、当社は戸部町の鎮守となった。

明治以降の歩み・戦前の古写真・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、横浜市戸部町となる。

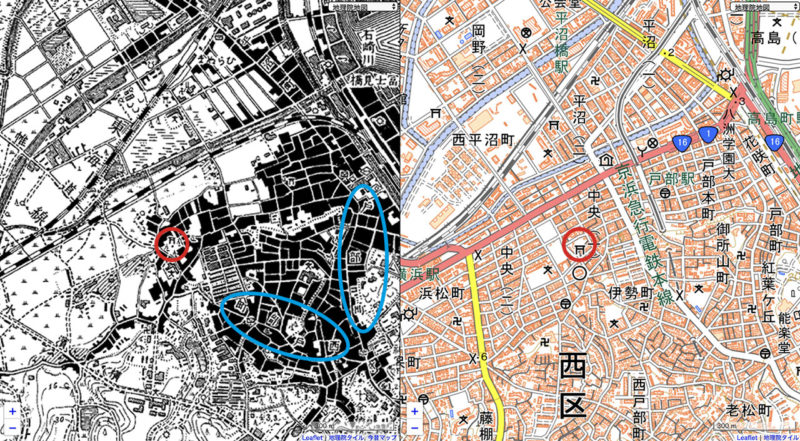

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

戸部町の地名を見ることもでき、一帯がかなり発展しているのが窺える。

横浜開港によって官庁機関が集中し、戸部町は大いに栄えた。

明治四十年(1907)、社殿を改修し神饌幣帛料供進社に指定。

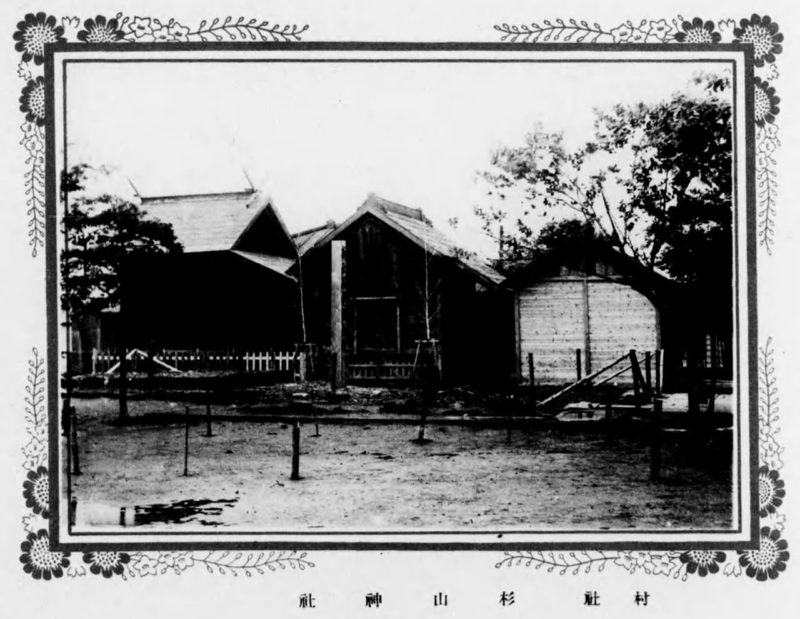

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当社も震災の被害を受け、社殿など多くを焼失。

その後は社殿の再建はされず、仮殿のままであった。

黒く潰れてしまっているものの、かなり簡素な境内と社殿になっているのが分かる。

これは関東大震災から再建されずに仮殿のままでいた事によるもので、画像にあるのは仮殿であったのだろう。

昭和二十年(1945)、横浜大空襲によってこの一帯は多大な被害を受ける。

しかしながら当社は、炎上する熱気によって境内の樹木が水蒸気を吹き出したため、境内を無傷で守ったとされている。

昭和三十一年(1956)、鉄筋コンクリート造の社殿が再建。

関東大震災以来、仮殿であった当社の社殿が再建に至った。

関東大震災以来、仮殿であった当社の社殿が再建に至った。

平成十四年(2002)、創建1350年を記念して狛ねずみを建立。

他にも境内整備が進む。

他にも境内整備が進む。

令和二年(2020)、令和の御大典事業として社殿改修を竣工。

朱色に塗り直し工事も行われ明るい社殿となり現在に至る。

朱色に塗り直し工事も行われ明るい社殿となり現在に至る。

境内案内

横浜市西区役所近くに鎮座・神社を守った御神木

最寄駅の戸部駅からは徒歩数分。

横浜市西区役所のやや北側に鎮座。

横浜市西区役所のやや北側に鎮座。

鳥居を潜るとすぐ左手に御神木。

横浜大空襲の際は境内の樹木が当社を守ったと伝わる。

横浜大空襲の際は境内の樹木が当社を守ったと伝わる。

割れた木肌からも生命力の強さを感じさせてくれる。

割れた木肌からも生命力の強さを感じさせてくれる。

令和二年に改修された朱色の社殿

参道の正面に社殿。

昭和三十一年(1956)に鉄筋コンクリート造で再建された社殿。

昭和三十一年(1956)に鉄筋コンクリート造で再建された社殿。

令和二年(2020)に社殿改修工事が行われ朱色の塗り直し工事も行われた。

令和二年(2020)に社殿改修工事が行われ朱色の塗り直し工事も行われた。

以前よりも明るくなった拝殿。

以前よりも明るくなった拝殿。

御祭神は大己貴命(大国主命)で大黒様と習合した神であるため、拝殿前には打ち出の小槌が掲げられている。

御祭神は大己貴命(大国主命)で大黒様と習合した神であるため、拝殿前には打ち出の小槌が掲げられている。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造によるもの。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造によるもの。

2020年に改修工事が竣工する前の旧社殿の様子も記録として残す。

昭和三十一年(1956)に再建された社殿。

昭和三十一年(1956)に再建された社殿。 以前は白を基調とした社殿となっていた。

以前は白を基調とした社殿となっていた。 再建時は神奈川県建築コンクール第一部に入賞したと云う。

再建時は神奈川県建築コンクール第一部に入賞したと云う。境内社の五社殿・聖徳太子殿

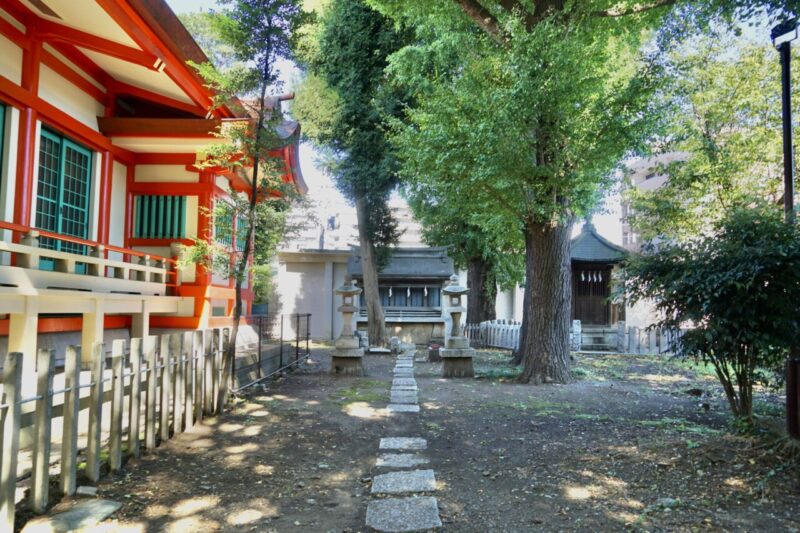

本殿のすぐ右に鎮座するのが五社殿。

「おしゃもじさま」と呼ばれた社宮祠社の他、天神社・稲荷社・山王社・厳島社・浅間社・三峯社を祀っており、数は合わないが五社殿と称されている。

「おしゃもじさま」と呼ばれた社宮祠社の他、天神社・稲荷社・山王社・厳島社・浅間社・三峯社を祀っており、数は合わないが五社殿と称されている。

いずれも当社周辺に鎮座していた神社が境内に遷座され合祀された。

いずれも当社周辺に鎮座していた神社が境内に遷座され合祀された。

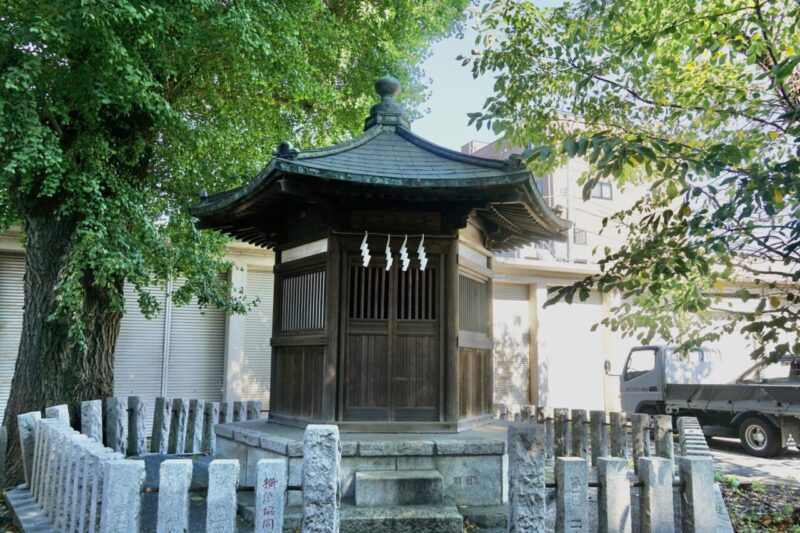

その右隣には聖徳太子殿。

いわゆる六角堂の形状。

いわゆる六角堂の形状。

太子講が構成されており氏子崇敬者によって造営。

太子講が構成されており氏子崇敬者によって造営。

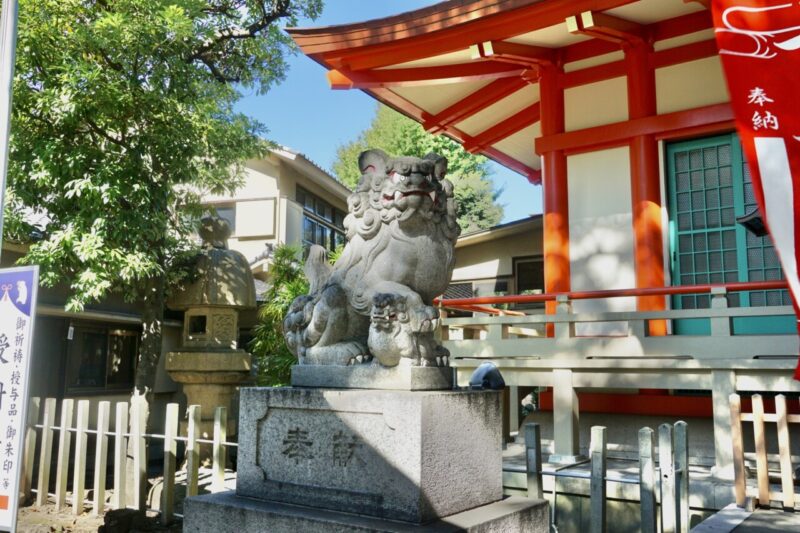

狛犬ならぬ「狛ねずみ」・回転させて祈願

拝殿前に狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

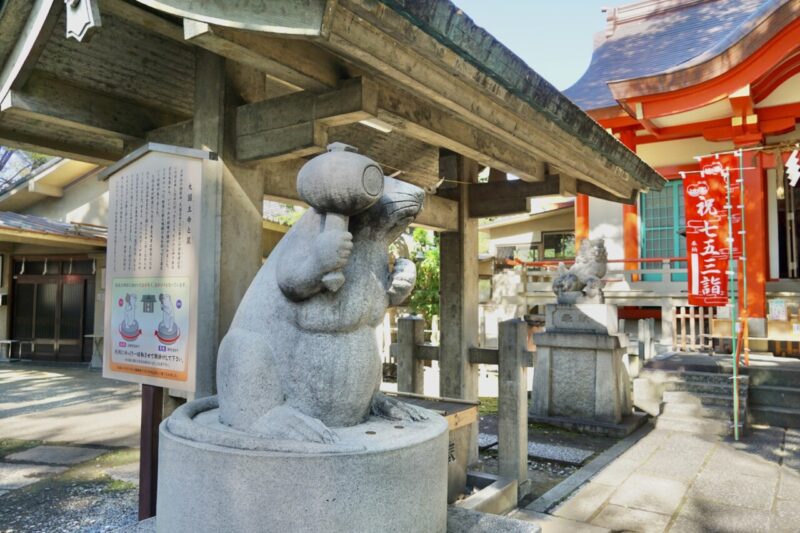

こうして普通の狛犬も置かれているが、当社の特徴として狛犬ならぬ「狛ねずみ」が置かれている事にある。

こうして普通の狛犬も置かれているが、当社の特徴として狛犬ならぬ「狛ねずみ」が置かれている事にある。

平成十四年(2002)に創建1350年を記念して建立されたもの。

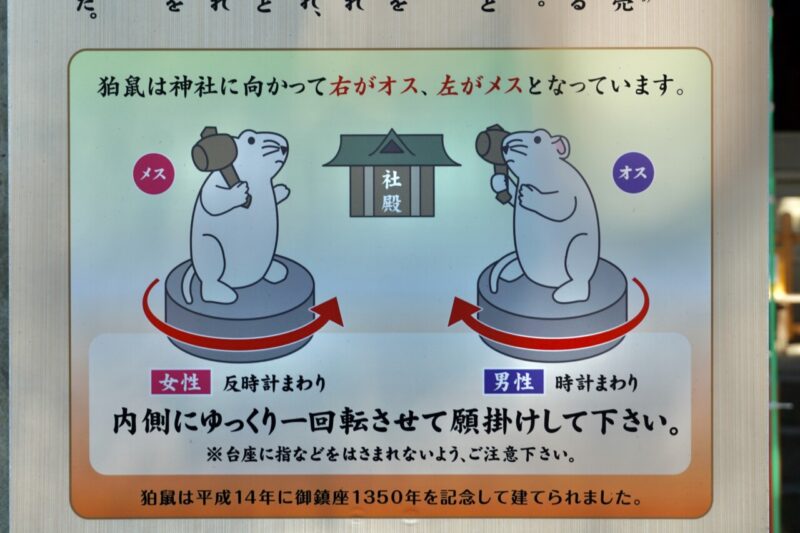

右側がオス、左側がメスとなっており、台座が回転式となっていて回るのが特徴。

右側がオス、左側がメスとなっており、台座が回転式となっていて回るのが特徴。

それぞれの性別の狛鼠を、内側にゆっくり一回転させて願掛けをする。

それぞれの性別の狛鼠を、内側にゆっくり一回転させて願掛けをする。

打ち出の小槌を持った狛ねずみが、くるくると回転する姿は可愛らしい。

打ち出の小槌を持った狛ねずみが、くるくると回転する姿は可愛らしい。

御祭神である大己貴命(大国主命)の神使はねずみであるため、こうして奉納された。

御祭神である大己貴命(大国主命)の神使はねずみであるため、こうして奉納された。

戸部杉山神社の回転する狛ねずみ。右がオスで左がメス。内側にゆっくり回転させて願掛け。#狛ねずみ pic.twitter.com/JclxgYQcaC

— 御朱印・神社メモ (@jinjamemo) October 18, 2021

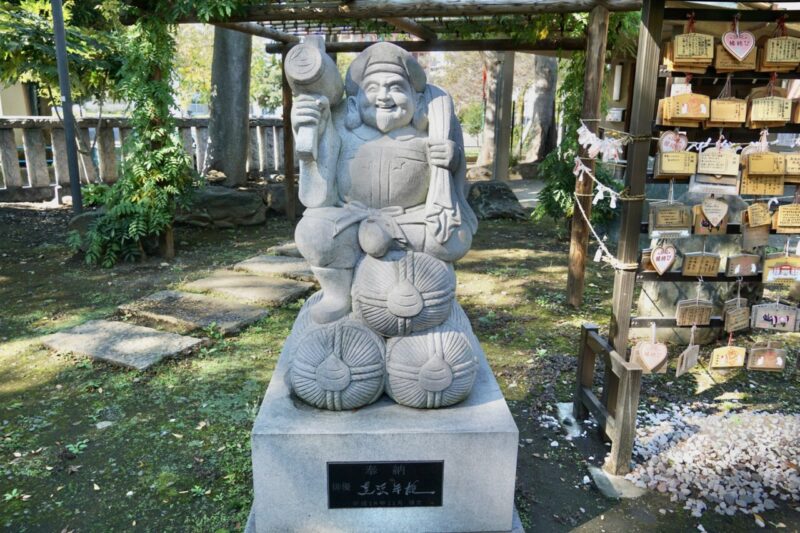

黒沢年雄氏が奉納した大黒天像

また境内の一画には大黒天像が置かれている。

これは俳優の黒沢年雄氏が奉納したもの。

これは俳優の黒沢年雄氏が奉納したもの。

出身地が当地周辺だと云う。

出身地が当地周辺だと云う。

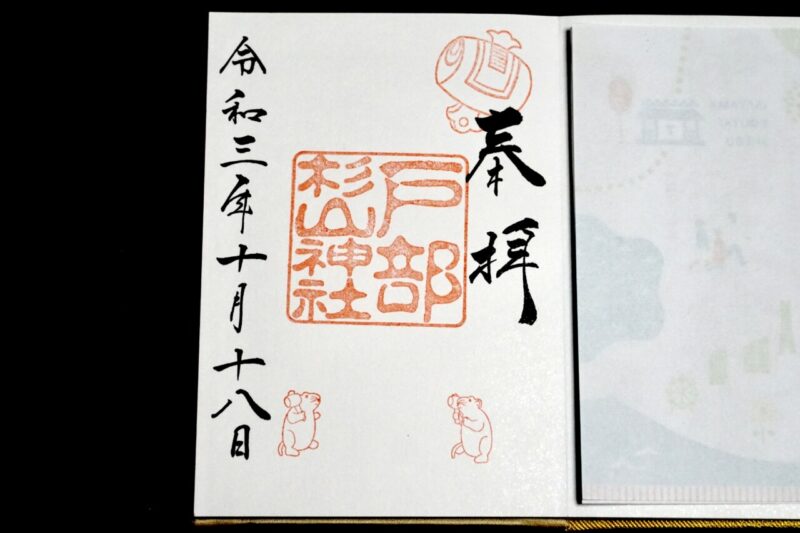

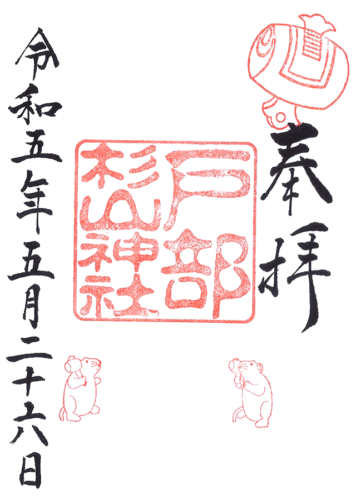

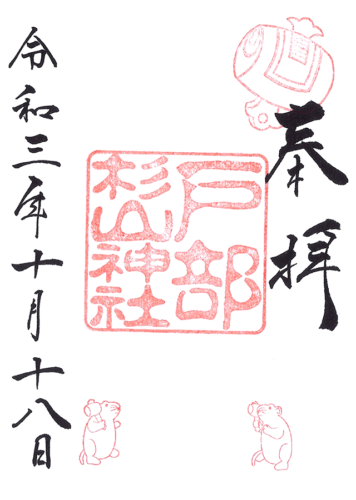

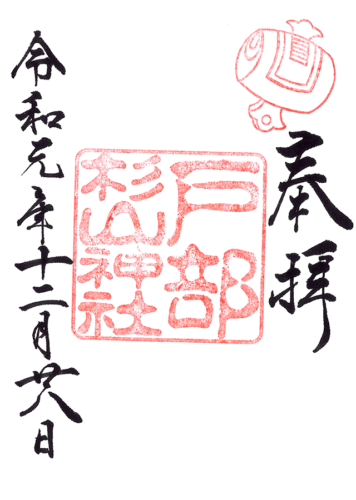

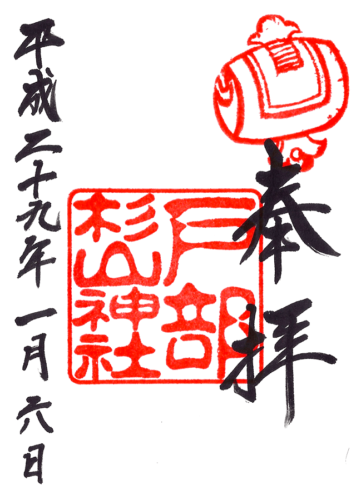

狛ねずみと打ち出の小槌の御朱印

御朱印は「戸部杉山神社」の朱印、打ち出の小槌の印。

狛ねずみの印も押印される。(以前は狛ねずみの印はなかったが2021年より追加された)

狛ねずみの印も押印される。(以前は狛ねずみの印はなかったが2021年より追加された)

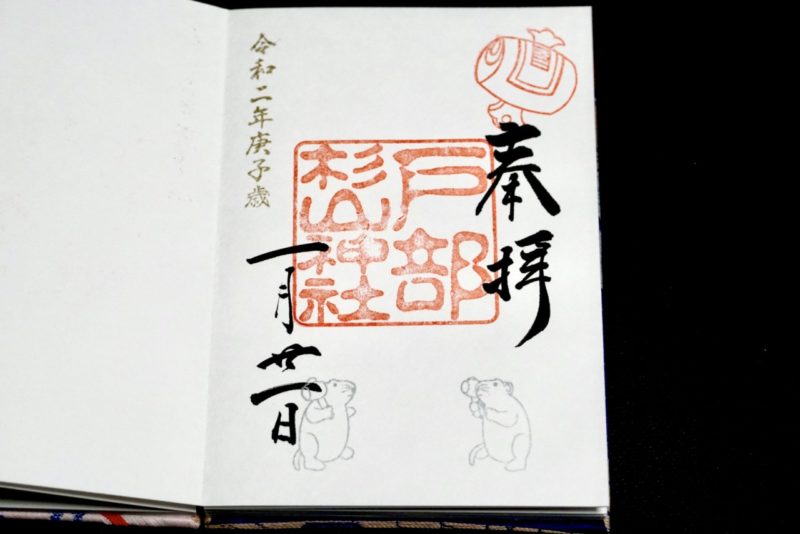

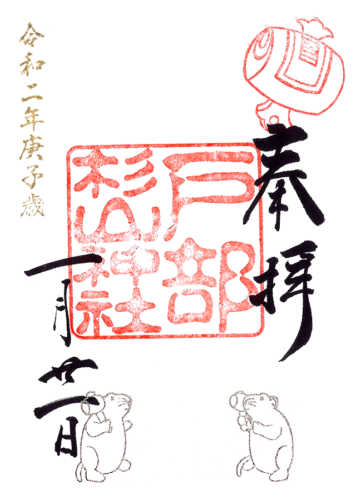

令和二年(2020)は子年(ねどし)のため、狛ねずみが置かれた当社では限定御朱印を用意。

庚子歳限定御朱印として銀色の狛ねずみを押印しており、令和二年(2020)の間はこの御朱印となっていた。

庚子歳限定御朱印として銀色の狛ねずみを押印しており、令和二年(2020)の間はこの御朱印となっていた。狛ねずみと打ち出の小槌の御朱印帳

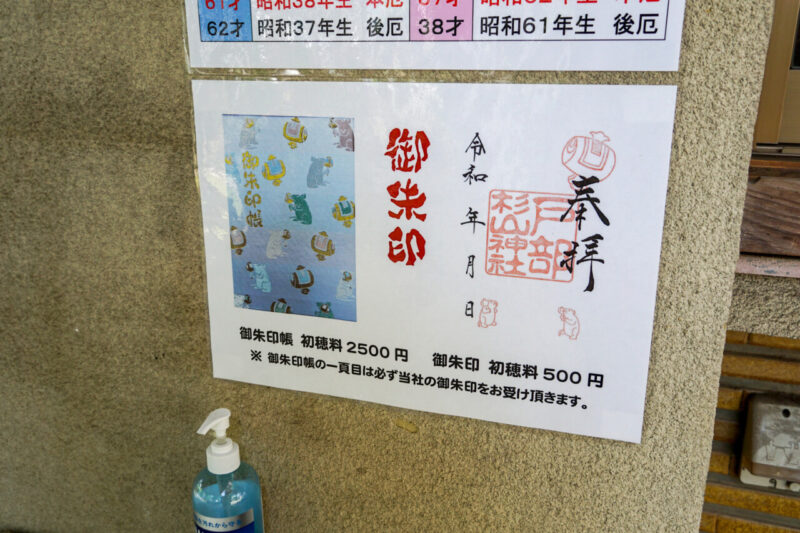

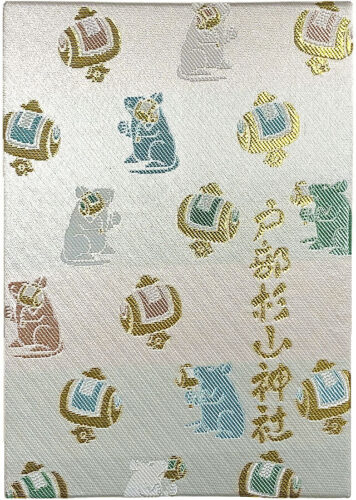

オリジナル御朱印帳も用意。

狛ねずみと打出の小槌をデザインした可愛らしい御朱印帳。

狛ねずみと打出の小槌をデザインした可愛らしい御朱印帳。

掲示にある通り、1ページ目には必ず当社の御朱印を受ける必要あり。

掲示にある通り、1ページ目には必ず当社の御朱印を受ける必要あり。

所感

旧戸部村の鎮守として崇敬を集めた当社。

謎多き「杉山神社」の中でも、出雲神を祀る珍しい神社で、やはり杉山信仰は謎めいている。

御祭神の神使として狛ねずみが奉納されていて、くるくると回転する仕組みがとてもユニーク。

2020年は子年のため、かなり注目を浴びたのが印象的。

社殿の改修事業も行われかなり明るくなった印象。

平日に参拝すると、近くの保育園の子供たちや、ご年配の老夫婦など多くの方が参拝に訪れており、設置された狛ねずみを楽しそうに回す姿が印象的であった。

地域に親しまれる鎮守であり、狛ねずみという個性的な魅力もある良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印の最新情報は公式Instagramにて。

※以前は初穂料300円だったが、2023年参拝時は初穂料を500円へ変更。

- 通常

- 通常

- 庚子歳限定

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

当社のシンボルでもある狛ねずみと打出の小槌をデザイン。

1ページ目には必ず当社の御朱印を受ける必要あり。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

御守

初穂料:800円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2023/05/26(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/01/21(御朱印拝受)

参拝日:2019/12/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/01/06(御朱印拝受)

コメント