目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

上目黒の住宅街に鎮座する烏森稲荷

東京都目黒区上目黒に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧上目黒村の宿山組鎮守。

「烏森稲荷」の社号は新橋の「烏森神社」が由来との伝承も。

中目黒駅からほど近い上目黒の閑静な住宅街に鎮座。

住宅街にありながら老樹が生い茂る閑寂な境内となっている。

神社情報

烏森稲荷神社(からすもりいなりじんじゃ)

御祭神:蒼稲魂命

社格等:─

例大祭:9月第3土・日曜

所在地:東京都目黒区上目黒3-39-14

最寄駅:中目黒駅

公式サイト:─

御由緒

この神社は、旧上目黒村宿山組の鎮守で祭神は蒼稲魂命です。創立年月は不明ですがかなり古く、下馬引沢村の新堀新左衛門が寿福寺の境内に祀ってあった稲荷神をこの地に移したと伝えられています、農耕神として農作守護と村人の授福開運を祈願して崇敬されてきたのでしょう。

その昔、宿山稲荷講の人達が江戸新橋の烏森稲荷へ参拝に行った時に、狐が白い馬になってついてきたのでそれを祀ったのが始まりという伝説もあります。また昭和29年草葺屋根を瓦葺にふきかえた時に、雨乞い祈願をしたものと思われる黒馬が一頭奉納されてあったことがわかりました。

例祭は、毎年9月の第3土曜、日曜日です。境内には老樹が繁り清水が湧出して閑寂なふんいきをつくっています。(境内の掲示より)

歴史考察

元禄年間に「寿福寺」より稲荷神を遷座・宿山組の鎮守

創建年代は不詳。

社伝によると、下馬引沢村(現・世田谷区下馬)に住む新堀新左衛門が、当社からもほど近い「寿福寺」(現・目黒区上目黒5)の境内に祀ってあった稲荷神を当地に遷座させたと伝わる。

目黒区上目黒5にある天台宗寺院。

元和元年(1615)に鳳算大阿闍梨(ほうさんだいあじゃり)が創建したと伝えらる。

本尊は江戸初期に制作された阿弥陀如来像。

同寺の縁起には元禄年間(1688年-1704年)に境内の稲荷社を移したと記してある。

当社に遷された稲荷社が「寿福寺」創建前から祀られていたものなのか、「寿福寺」の創建と共に祀られたものであるのかは不明。

上目黒村の中の宿山(宿山組)と云う地域の鎮守として崇敬を集めた。

新橋「烏森神社」から狐が白馬になってついてきた伝説

当社には別の創建伝説も残る。

その昔、当地の宿山稲荷講の人達が江戸新橋の「烏森稲荷 (現・烏森神社)」へ参詣したところ、帰りに狐が白い馬になってついてきたので、その狐を祀ったという伝説。

東京都港区新橋に鎮座する神社。

稲荷信仰の神社であり、古くは「烏森稲荷」と称された。

徳川将軍家からの崇敬を集め、江戸時代の稲荷番付で東の関脇に位置づけられるほど江戸庶民からも大いに崇敬を集めた。

近年ではカラフルな御朱印を授与する先駆けの神社として注目を集め、御朱印ブームの火付け役の一社とも云える。

上目黒村の宿山組には稲荷講があった事が窺える。

お稲荷さまを信仰する人たちが祭礼や参詣のために組織する団体。

宿山組の稲荷講が、江戸庶民から人気の高かったお稲荷さまの「烏森神社」へ参詣した際にまつわる伝説。

創建については上述したように、元禄年間(1688年-1704年)に「寿福寺」境内にあった稲荷社が当地に移されたものが有力と見られるが、「烏森」の社号を掲げるようになったのは、宿山稲荷請が「烏森神社」との伝説が由来となっている推測できる。

現在も扁額には「正一位烏森稲荷大明神」の文字が掲げられている。

現在も扁額には「正一位烏森稲荷大明神」の文字が掲げられている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上目黒村)

稲荷社

除地六畝十五歩。小名宿山組にあり。一間四方。鎮座の年暦を詳にせず。社地に古木多し。入口に木の鳥居を立。

上目黒村の項目に「稲荷社」として記載されている。

小名宿山組という地域にあり、創建年代は不詳とされている。

村内や町内を小分けした名。

当時の上目黒村は、石川組・五本木組・宿山組・上地組・諏訪山道・柳町耕地・石川町耕地・小川町耕地などの小名があり、当地は宿山組の鎮守であった。

この頃から社地に「古木多し」と記されており、鬱蒼と生い茂った境内だった事が窺える。

明治以降の歩み・かつて烏森と呼ばれた当地

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され上目黒村・中目黒村・下目黒村・三田村が合併して目黒村が発足。

当地は目黒村上目黒の中でも「烏森」という地名で呼ばれた。

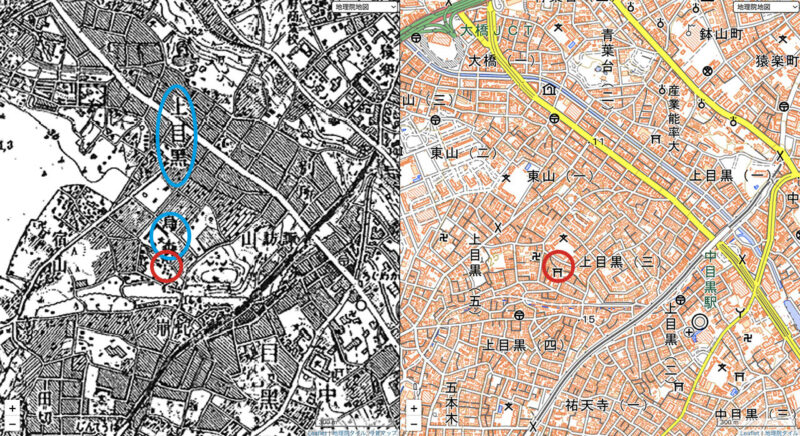

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当時も現在も当社の鎮座地は変わらない。

まだ中目黒駅が開業する前の中目黒周辺で、当地は「烏森」と呼ばれていた事が分かる。

当社が鎮守していた宿山組を基にした「宿山」という地名もあるが、当社を中心に「烏森」という地名が独立しており、上目黒の烏森地区から崇敬を集めた。

昭和七年(1932)、目黒区が成立。

烏森と呼ばれた地域は上目黒3丁目となる。

昭和二十年(1945)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

終戦直後の地図となっていて、昭和二年(1927)に開業した中目黒駅も記されている。

既に目黒区が成立しているにも関わらず、まだ「烏森」の文字を見る事ができるように、住所表記上は上目黒3丁目であったが、地域の間では「烏森」の地名が浸透し続けていた事が分かる。

昭和二十九年(1953)、草葺屋根を瓦葺に葺き替え。

この時、雨乞い祈願をしたものと思われる黒馬が一頭奉納されていた事が判明している。

戦後に境内整備も行われ現在に至る。

境内案内

中目黒駅からほど近い上目黒の住宅街に鎮座

最寄駅は中目黒駅になり徒歩数分、入り組んだ住宅街へ入っていく。

細い路地の先に当社の鳥居が見えてくる。

細い路地の先に当社の鳥居が見えてくる。

低い石段の先に鳥居と社号碑。

鳥居は大正十二年(1923)奉納で関東大震災と同じ年。

鳥居は大正十二年(1923)奉納で関東大震災と同じ年。

社号碑には「烏森神社」と記してあり明治以降の烏森地区の鎮守であった事が窺える。

社号碑には「烏森神社」と記してあり明治以降の烏森地区の鎮守であった事が窺える。

また社殿の左手裏には裏参道があり高台へと繋がっている。

こちらは稲荷信仰らしい朱色の鳥居と幟旗が並んでいて緑に囲まれた空間。

こちらは稲荷信仰らしい朱色の鳥居と幟旗が並んでいて緑に囲まれた空間。

手水舎は狐の吐水口・草木が生い茂る境内

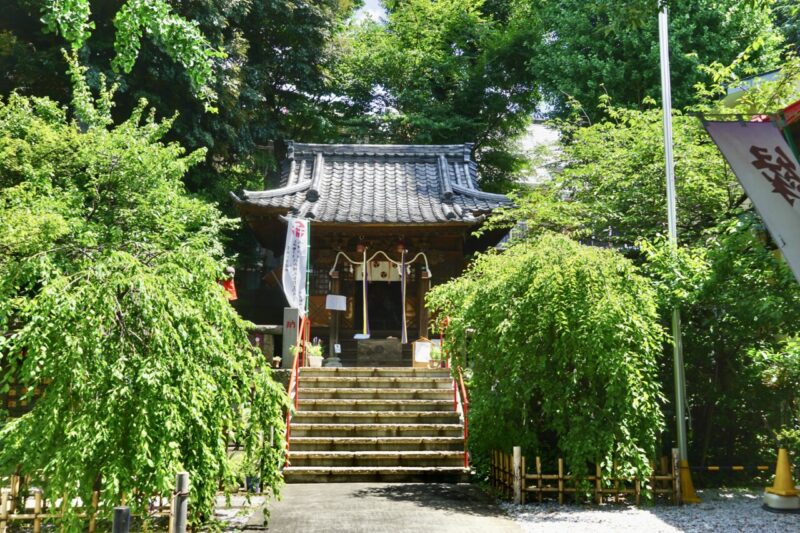

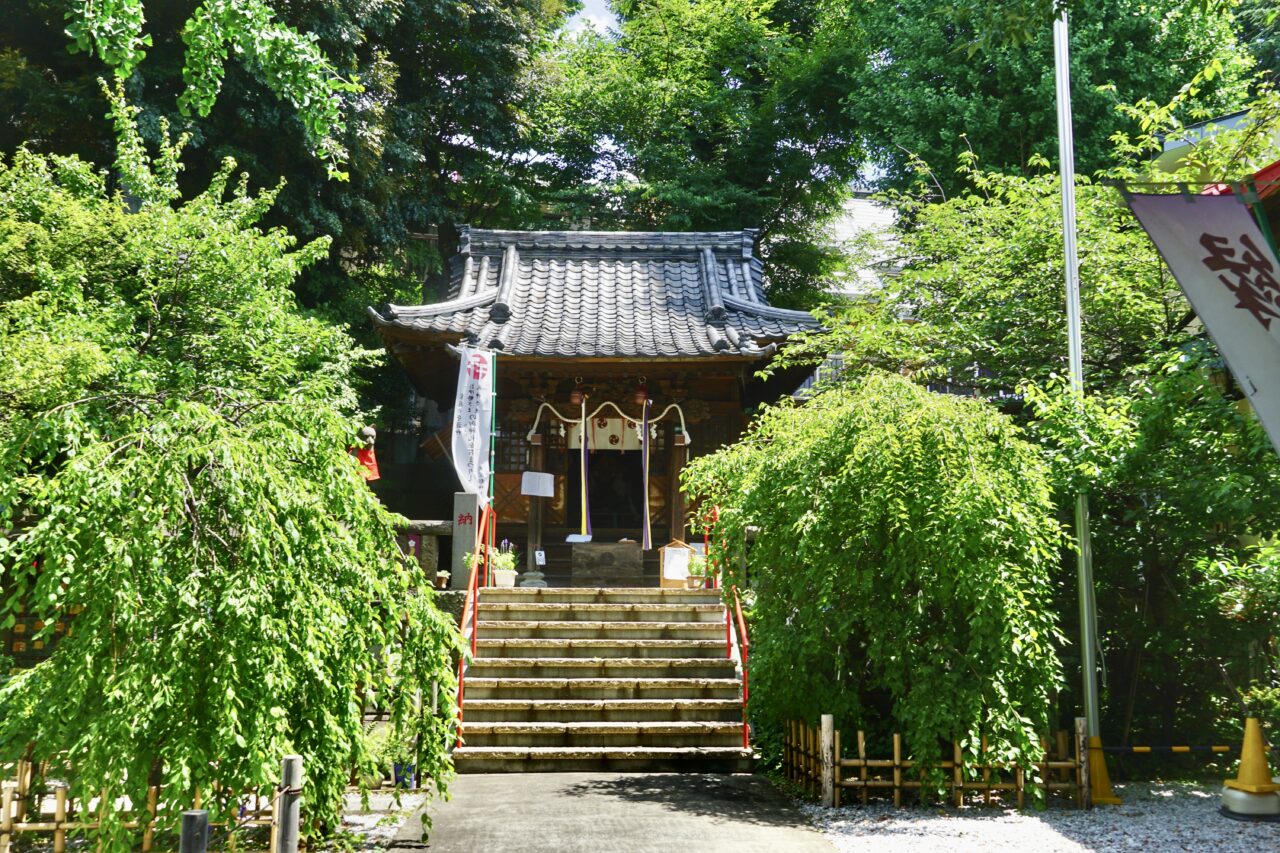

鳥居を潜るとこぢんまりとした境内ながら鬱蒼と生い茂った緑に囲まれた境内。

『新編武蔵風土記稿』には「古木多し」と記されていたが、現在も緑に囲まれた境内。

『新編武蔵風土記稿』には「古木多し」と記されていたが、現在も緑に囲まれた境内。

とても中目黒駅近くとは思えない一画。

とても中目黒駅近くとは思えない一画。

表参道正面の石段を上ると社殿があるが、石段の下の左手に手水舎。

手水舎は大変珍しい吐水口を持つ。

手水舎は大変珍しい吐水口を持つ。

稲荷信仰の神使である狐の頭の形をした吐水口。

稲荷信仰の神使である狐の頭の形をした吐水口。

他ではあまり見ないとても珍しい仕様。

他ではあまり見ないとても珍しい仕様。

戦火を免れた木造社殿

石段を上った先に社殿。

昭和二十九年(1953)に草葺屋根を瓦葺に葺き替えたとあるので、戦火を免れたものであろう。

昭和二十九年(1953)に草葺屋根を瓦葺に葺き替えたとあるので、戦火を免れたものであろう。

こぢんまりとした社殿であるが、状態もよく整備されている。

こぢんまりとした社殿であるが、状態もよく整備されている。

彫りの深い彫刻。

彫りの深い彫刻。

木鼻にも獅子の彫刻。

木鼻にも獅子の彫刻。

神狐像・八重桜・御神木

社殿の前に一対の神狐像。

昭和七年(1932)に奉納されたもので、右の阿が小狐を抱える。

昭和七年(1932)に奉納されたもので、右の阿が小狐を抱える。

左の吽は宝珠を抱えている。

左の吽は宝珠を抱えている。

拝殿前には八重桜。

既に葉桜になっているが美しい色合い。

既に葉桜になっているが美しい色合い。

境内を彩る。

境内を彩る。

境内社は手水舎の左奥に一社。

御祭神不明であるがおそらくこちらも稲荷社と思われる。

御祭神不明であるがおそらくこちらも稲荷社と思われる。

社務所の手前には立派な御神木。

鳥居も整備。

鳥居も整備。

緑溢れる境内の中でもひときわ立派な御神木。

緑溢れる境内の中でもひときわ立派な御神木。

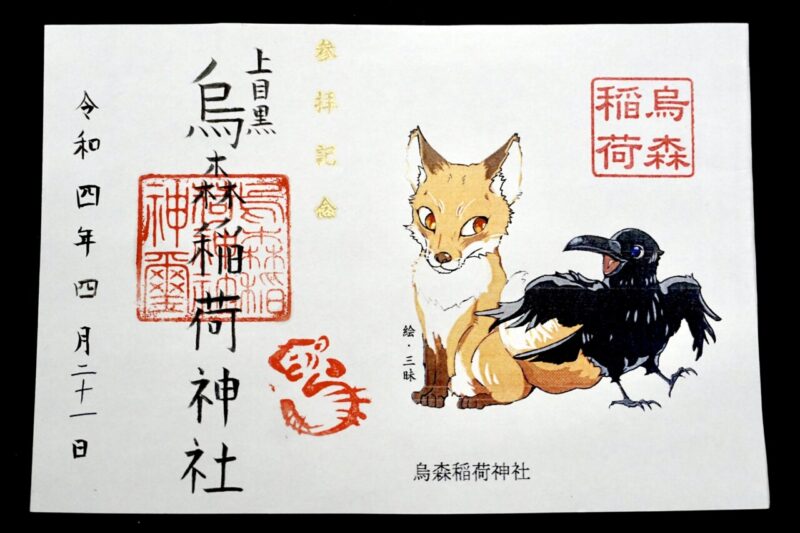

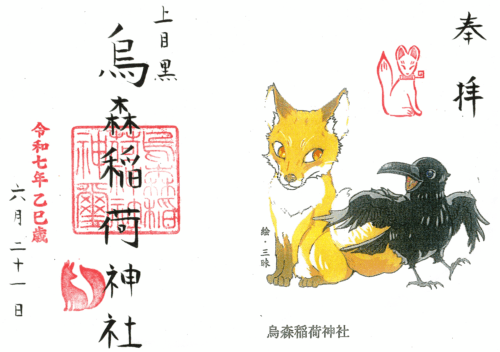

狐とカラスのイラスト付き御朱印

現在の御朱印は見開きの書き置きでの授与。

「烏森稲荷神社神璽」の朱印に、右には神使の狐と「烏森」からくるカラスのイラスト付き。

「烏森稲荷神社神璽」の朱印に、右には神使の狐と「烏森」からくるカラスのイラスト付き。

こちらは2025年に頂いた御朱印。

こちらは2025年に頂いた御朱印。

所感

中目黒駅からもほど近い上目黒の住宅街に鎮座する当社。

江戸時代は上目黒村の宿山組の鎮守として崇敬を集め、新橋鎮守「烏森神社」との伝説が伝えられる事から「烏森」の社号を号したお稲荷さんである。

明治以降になると当地周辺は「烏森」と云う地名となり、これは当社に由来するもの。

戦後はその旧地名も薄れてしまうが、今も小学校などに名が残っていて当地の歴史を伝える。

以前よりたまに参詣しているが、春に参拝すると八重桜が綺麗で、夏は緑が生い茂り、秋になると紅葉と落ち葉で美しく黄色に染まる。

そうした四季を感じ取れる境内がこうして中目黒駅から近いエリアに残っているのも、地域からの崇敬が篤いからこそと云えるであろう。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:600円

授与所にて。

※御朱印は書き置き(見開きイラスト付き)での対応となる。

※兼務社「上目黒天祖神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は600円に変更。

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/06/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/04/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/04/25(御朱印拝受)

コメント