目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

王子狐の行列で知られる装束稲荷

東京都北区王子に鎮座する神社。

旧社格は無格社、「王子稲荷神社」の境外摂社と云う扱い。

「王子稲荷神社」は関東稲荷総社として崇敬を集め、江戸時代には関八州稲荷の頭領と云われ、徳川将軍家の祈願所とされ、江戸庶民からも大変人気の高い神社であった。

当社は古くから「王子稲荷神社」の摂社とされ、中でも榎の大木が有名であった。

毎年大晦日の夜になると関東各地から神使の狐達が榎の下に集まり衣装を改め「王子稲荷神社」に参詣したという伝承があり「装束榎」と呼ばれていた。

現在はこうした伝承をもとに町おこしイベントとして、大晦日に「王子狐の行列」が行われ年々人気を集めている。

神社情報

装束稲荷神社(しょうぞくいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦之御魂神

社格等:─

例大祭:2月初午(例祭)・12月31日(狐の行列)

所在地:東京都北区王子2-30-14

最寄駅:王子駅・王子駅前停留所

公式サイト:http://kitsune.tokyo-oji.jp/

御由緒

今から約千年の昔この附近一帯は野原や田畑ばかりでその中に榎の大木がありそこに社を建てて王子稲荷の摂社として祭られたのがこの装束稲荷であります。

この社名の興りとして今に伝えられるところによれば毎年十二月の晦日の夜関東八ヶ国の稲荷のお使いがこの社に集まりここで装束を整えて関東総司の王子稲荷にお参りするのが例になっていて当時の農民はその行列の時に燃える狐火の多少によって翌年の作物の豊凶を占ったと語り伝えられています。江戸時代の画聖安藤広重がその装束稲荷を浮世絵として残しています。

その後明治中期に榎の大木は枯れ土地発展に伴いその位置も現在の王子二丁目停留所となり社はその東部に移されました。

昭和二十年四月十三日の大空襲の際猛烈な勢いで東南より延焼して来た火災をここで完全に喰い止めて西北一帯の住民を火難から救った事は有名な事実であります。

この霊験あらたかな社が余りにも粗末であったので社殿を造営せんものと地元有志の発起により多数の信者各位の御協力を得て現在の社殿を見るに至りました。

この装束稲荷は商売繁昌の守護神のみならず信心篤き者は衣装に不自由することなく又火防の神としても前に述べた通りで信者の尊崇を高めています。(境内の掲示より)

歴史考察

榎の大木に王子稲荷の摂社として祀られる

社伝によると、創建年代は不詳。

古くから「王子稲荷神社」の摂社であった。

東国三十三国稲荷総司との伝承を持つお稲荷さま。

関東稲荷総社として崇敬を集め、江戸時代には関八州稲荷の頭領と云われた。

徳川将軍家の祈願所とされ、江戸庶民からも大変人気の高い神社であった。

特に近くにある「王子神社」とは「王子両社」と称された。

落語『王子の狐』の舞台としても有名で、現在は大晦日の「狐の行列」でも話題になる。

初午の日などの火伏の凧も知られ、火防守護の御神徳で崇敬を集めている。

今から1,000年余昔のこと、当地一帯は野原や田畑ばかりだったと云う。

そうした野原に榎の大木があり、そこに社を建てて「王子稲荷神社」の摂社として祀られたと伝わる。

大晦日の夜に狐が集まり装束を改める・装束榎

当社には古くから「王子稲荷の狐火」と呼ばれる伝承が伝わっていた。

毎年大晦日の夜に、関八州(東国)の狐がこの榎の大木の辺りに集まったと云う。

お稲荷様の神使である狐達は榎の大木の下で装束を改めて「王子稲荷神社」へ向かう。

この狐達の様子は「王子稲荷の狐火」として有名であった。

当地の村民たちは狐火の数で豊凶を占ったと伝わっている。

関八州から集まった狐たちが装束を改める榎の大木、その事から「装束榎」と呼ばれ崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る装束榎

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(王子村)

稲荷社

舊くは岸稲荷と號す。(中略)

装束榎

社地より東の方田間にあり。もとは二株ありしか一株は十七年前に枯て小樹を植繼り。古木の方は圍み二抱餘。土人の説に毎年十二月晦日の據此榎に狐聚りて衣裳を改むるゆへ斯唱ふと云。

王子村の「稲荷社」と記されているのが「王子稲荷神社」。

その「王子稲荷神社」の項目に「装束榎」として記載されているのが当社。

「もとは二株ありしか一株は十七年前に枯て小樹を植繼り」とあり、2本の榎だった事が記載されている。

「毎年十二月晦日の據此榎に狐聚りて衣裳を改むる」とあり、大晦日になると狐が集まり衣装を改めると伝えられていた事が分かる。

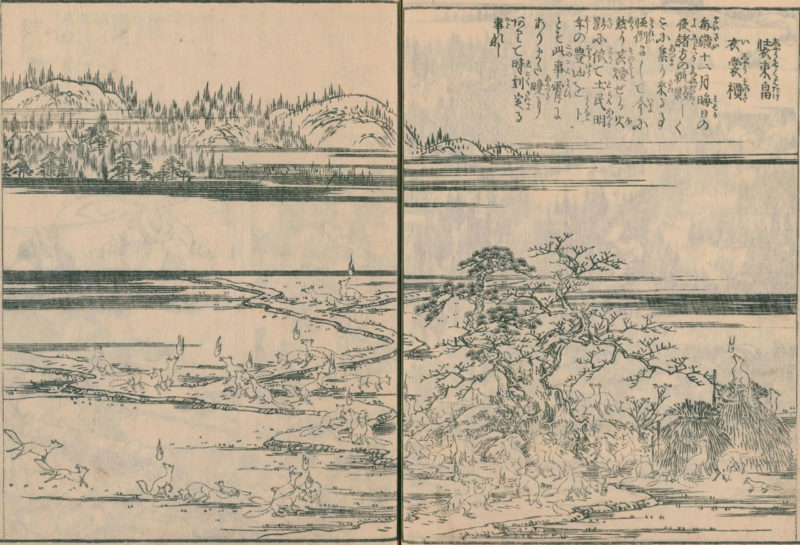

江戸名所図会に描かれた装束榎

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「王子稲荷神社」の次ページに描かれているのが「装束畠衣装榎」。

これが当社の起源となった装束榎である。

野原の一帯に古めかしい榎の大木。

そしてその近くには数多くの狐の姿。

狐からは狐火が出ていて、これらを「王子稲荷の狐火」と呼んだ。

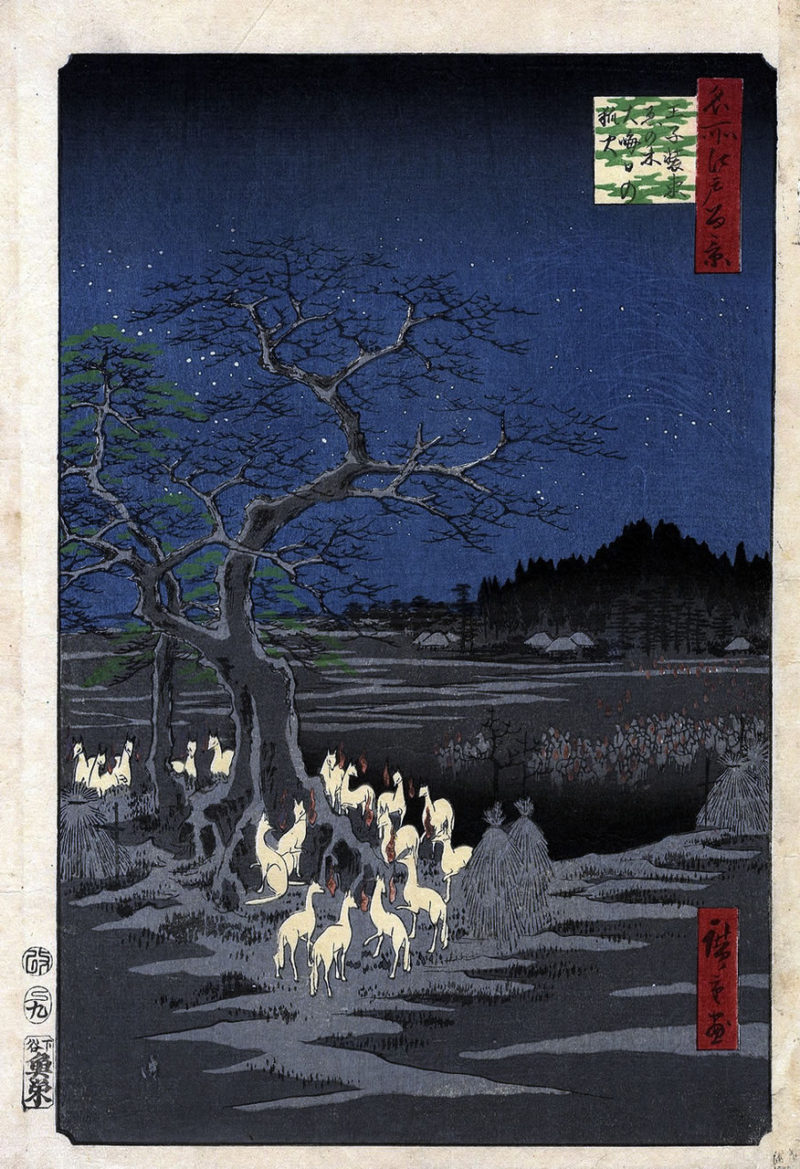

歌川広重の浮世絵に描かれた装束榎・王子稲荷の狐火

こうした装束榎や「王子稲荷の狐火」については、歌川広重が浮世絵に描いている事でも知られる。

装束榎に集まる狐たちの様子を描いたもの。

大晦日の夜に関八州の狐が装束を改めるために集ったという伝承を描いている。

装束榎の下にいる狐たちに視線を向けがちだがその奥にも注目。

かなり細かいが小さく数多くの狐と狐火が描かれている。

狐火は実に壮観だったのであろう。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

明治中期に装束榎が枯死・火防の神・社殿の整備

明治になり神仏分離。

当社は以前として「王子稲荷神社」の境外摂社であった。

明治中期、装束榎と呼ばれた榎の大木は枯死。

社は東部に遷され、これが現在の鎮座地だと云う。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

青円で囲ったのが「王子稲荷神社」。

赤円で囲ったのが現在の当社の鎮座地。

地図上には目印になるものはないが、既にこの頃の王子は工業地帯として発展していて、広重の浮世絵に描かれていたような野原ばかりの一帯ではなくなっていた。

地図上にも数多くの製紙会社の名を見る事ができる。

これは旧王子製紙(現在の王子ホールディングスと日本製紙の前身)で、日本初の洋紙工場の操業は王子で開始した。

さらに印刷局や印刷所が設置。

近くには貯弾場や雷汞場(らいこうじょう/起爆薬)があったように王子周辺は屈指の工業地域や軍都として発展を遂げる事となる。

昭和四年(1929)、道路拡張のため既に枯死していた装束榎を伐採。

装束榎の碑は現在地に移された。

装束榎の碑は現在地に移された。

昭和二十年(1945)4月13日の城北大空襲(東京大空襲の1つ)で周辺より火の手が上がり、東南より猛烈な勢いで延焼が広がったものの、当社の鎮座地で火災が止まった。

そのため西北一帯の住民を火災から救ったとして、火伏せの神としても崇敬を集めるようになる。

昭和二十九年(1954)、地元有志の発起と多数の崇敬者によって社殿を造影。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

平成五年(1993)、「王子稲荷の狐火」の伝承を元に町おこしイベントの一環として大晦日に「王子狐の行列」が開始され、年々人気を博している。

境内案内

王子駅北側の角地に鎮座・朱色の境内

最寄駅の王子駅から北側へ徒歩で数分の距離に鎮座。

商店やビルなどが立ち並ぶ立地の路地の角地。

商店やビルなどが立ち並ぶ立地の路地の角地。

手狭な境内ではあるが、町の小さなお稲荷様としては綺麗に整備された一画。

手狭な境内ではあるが、町の小さなお稲荷様としては綺麗に整備された一画。

東向きに表参道の朱色鳥居。

東向きに表参道の朱色鳥居。

南向きにも朱色の鳥居が設けられている。

南向きにも朱色の鳥居が設けられている。

鳥居を潜るとすぐ左手に水盤。

無人の神社であるが地域の人々により綺麗に維持されている。

無人の神社であるが地域の人々により綺麗に維持されている。

朱色の社殿・幟旗・狐のお面

参道の正面に社殿。

参道には「装束稲荷大明神」と記された数多くの幟旗が奉納され、崇敬の篤さを伝える。

参道には「装束稲荷大明神」と記された数多くの幟旗が奉納され、崇敬の篤さを伝える。

朱色の社殿は小さいながらもとても綺麗に維持管理。

朱色の社殿は小さいながらもとても綺麗に維持管理。

昭和二十九年(1954)に地元有志や崇敬者によって社殿を建立。

昭和二十九年(1954)に地元有志や崇敬者によって社殿を建立。

装束稲荷奉賛会など多くの崇敬者によって支えられている。

装束稲荷奉賛会など多くの崇敬者によって支えられている。

扁額には「装束稲荷」の文字。

扁額には「装束稲荷」の文字。

狐のお面が飾られ「王子狐の行列」を伝える。

狐のお面が飾られ「王子狐の行列」を伝える。

美しい造形の神狐像・榎の御神木・狐火の提灯

社殿の前には一対の神狐像。

シュッとした造形の神狐像。

シュッとした造形の神狐像。

歌川広重が浮世絵で描いた狐の姿にそっくりな造形。

歌川広重が浮世絵で描いた狐の姿にそっくりな造形。

個人的には神狐像の中でも特に好みな造形で、なんとも云えぬ美しさのある佇まい。

個人的には神狐像の中でも特に好みな造形で、なんとも云えぬ美しさのある佇まい。

お稲荷様の神使である狐。

お稲荷様の神使である狐。

社殿の左横には小さいながらも榎の木。

かつて当地よりやや西に榎の大木があり、装束榎と呼ばれていた。

かつて当地よりやや西に榎の大木があり、装束榎と呼ばれていた。

装束榎は明治に枯死し昭和四年(1929)に伐採されてしまったが、その榎を偲ぶ御神木。

装束榎は明治に枯死し昭和四年(1929)に伐採されてしまったが、その榎を偲ぶ御神木。

毎年大晦日の夜に、関八州(東国)の狐が装束榎と呼ばれた大木の辺りに集まったと云う。

お稲荷様の神使である狐達は榎の大木の下で装束を改めて「王子稲荷神社」へ向かう。

この狐達の様子は「王子稲荷の狐火」として有名であった。

当地の村民たちは狐火の数で豊凶を占ったと伝わっている。

一画には狐火の提灯。

大晦日の夜になると実に壮観な数の狐火が出て、村民たちはその狐火の数で豊凶を占ったと伝わっている。

大晦日の夜になると実に壮観な数の狐火が出て、村民たちはその狐火の数で豊凶を占ったと伝わっている。

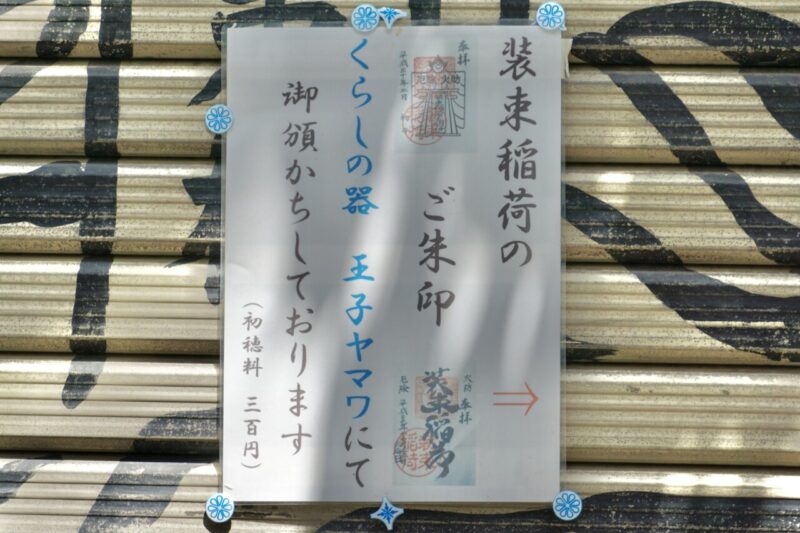

御朱印は向かいの雑貨店ヤマワにて

御朱印は向かいにある「くらしの器王子ヤマワ」にて。

器の他、狐のお面も常時展示販売も行っている。

器の他、狐のお面も常時展示販売も行っている。

御朱印の案内。

御朱印の案内。

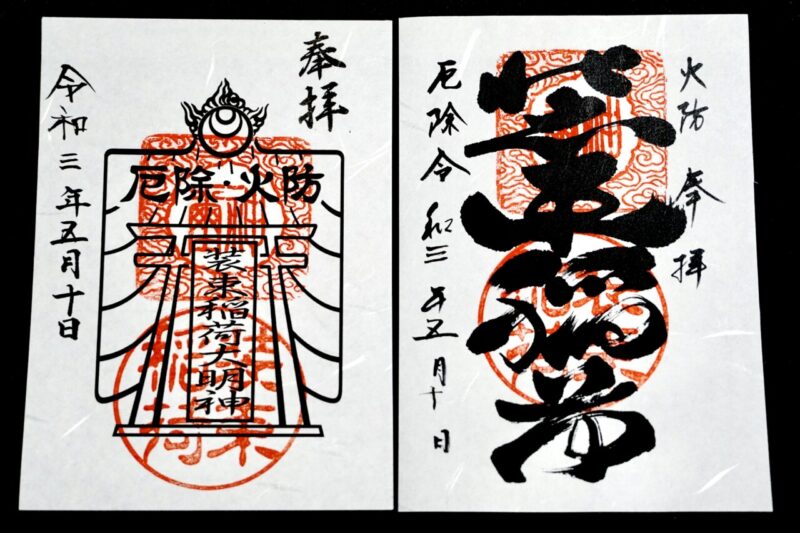

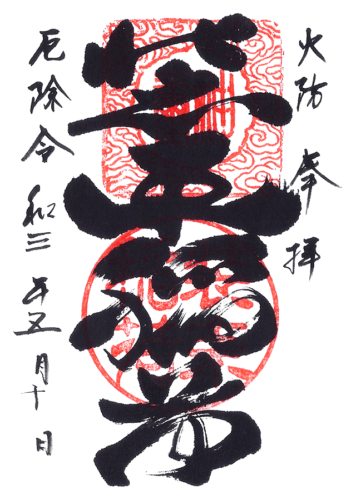

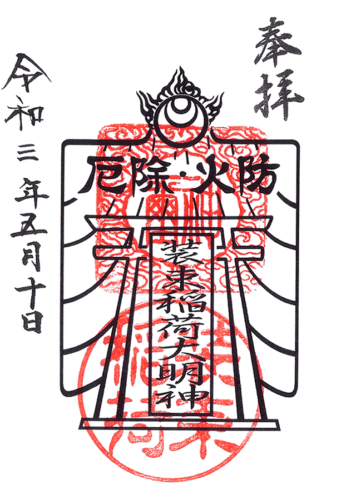

御朱印は様々な書体を用意していて「神璽」「装束稲荷」の印。

筆者が頂いたのは「装束稲荷」の崩し書体と、「厄除・火防」の御朱印の2種類。

筆者が頂いたのは「装束稲荷」の崩し書体と、「厄除・火防」の御朱印の2種類。

昭和二十年(1945)4月13日の城北大空襲(東京大空襲の1つ)で周辺より火の手が上がり、東南より猛烈な勢いで延焼が広がったものの、当社の鎮座地で火災が止まった。

そのため西北一帯の住民を火災から救ったとして、火伏せの神としても崇敬を集めるようになる。

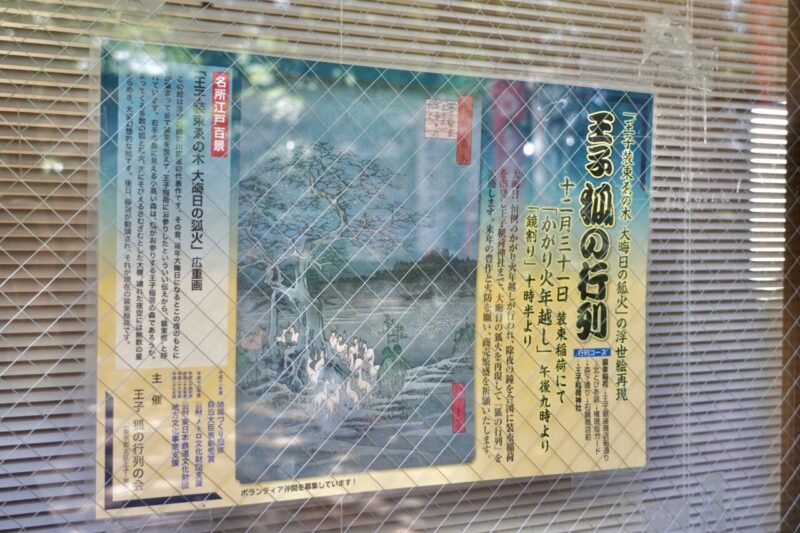

大晦日に行われる王子狐の行列

12月31日(大晦日)には「王子狐の行列」が行われる。

当社より、狐のお面や装束を身に着けた人々が行列して「王子稲荷神社」へ正月の参詣をするというイベント。

当社より、狐のお面や装束を身に着けた人々が行列して「王子稲荷神社」へ正月の参詣をするというイベント。

広重の浮世絵などにも描かれ、古くから伝えられている「王子稲荷の狐火」にちなんだもの。

平成五年(1993)より継続され人気イベントとして知られる。

平成五年(1993)より継続され人気イベントとして知られる。

所感

古くから関東稲荷総社として、関東・東国におけるお稲荷さまの総社とされた「王子稲荷神社」の摂社として創建された当社。

歌川広重の浮世絵にもあるように、野原だった当地には大きな榎の大木があり装束榎と呼ばれた。

大晦日になると関八州(東国)の狐が装束榎と呼ばれた大木の辺りに集まり、狐たちは装束榎の木の下で装束を改めて「王子稲荷神社」へ向かう「王子稲荷の狐火」として有名であった。

そうした装束榎は戦前には伐採されないものの、その後は社をやや東に移して当社が整備。

数多くの崇敬者や地元の人々によって整備され、今も綺麗に維持管理されている。

大晦日には「王子狐の行列」と云うイベントが行われ年々盛り上がりを見せている。

人々のお稲荷様、そして神使である狐への思いが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

くらしの器王子ヤマワにて。

※通常時は向かいにある雑貨店「くらしの器王子ヤマワ」にて御朱印を頂ける。

※御朱印は書体含め複数種類あり。

- 崩し書体

- 厄除・火防

参拝情報

参拝日:2021/05/10

コメント