目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧雑色村鎮守・太田道灌創建の氷川さま

東京都中野区弥生町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、「多田神社」と共に旧雑色村(弥生町・南台)の鎮守。

旧雑色村は「大宮八幡宮」と関わりが深い。

江戸城を築城した事で知られる太田道灌による創建と伝わる。

江戸時代には神明社が合祀されていたため「氷川神明合社」とも称され、現在も神明社と氷川社の2社を号した「神明氷川神社」と称される。

神社情報

神明氷川神社(しんめいひかわじんじゃ)

御祭神:素盞鳴命

相殿紙:大日孁命(天照大神)・櫛稲田姫命・事代主神・大山祗神

社格等:村社

例大祭:8月第4日曜

所在地:東京中野区弥生町4-27-30

最寄駅:中野富士見町駅

公式サイト:http://shinmei-hikawa-g.org/

御由緒

当社は、文明元年(1469年)、室町時代の関東を代表する武将太田道灌によって武蔵国一の宮氷川神社(さいたま市)を勧請し、創建されたと伝えられています。道灌公は、自身の居城江戸城鎮護のため、当社と本郷氷川神社との二社を鎮座させたということです。当社は、東向きに鎮座しており、その約6キロメートル先には、旧江戸城(現在の皇居)があります。それ以後の詳しい歩みについては不明ですが、江戸幕府によって編纂された『新編武蔵風土記稿』には「氷川神明合社」とあり、既に神明社を合祀していたことがわかります。神明氷川神社と称される所以です。

鎮座の地は、かつては武蔵国多摩郡雑色村といい、隣村和田村の大宮八幡宮と関係の深い村のひとつと考えられますが、江戸幕府が開かれて以降、雑色村は天領・旗本領として支配され明治維新を迎えます。この間、当社は村内の真言宗正蔵院を別当寺として祭祀が続けられましたが、明治維新以降は正蔵院の支配を離れ、明治七年(1874)四月村社に列せられました。

大正十五年(1926)には、新たに銅板葺きの社殿が造営され、昭和六年神楽殿・社務所が竣功し雑色村の鎮守社として大いに崇敬されましたが、昭和二十年(1945)五月二十五日の山の手大空襲によって社殿等は焼失しました。

しかし、氏子崇敬者の協力によって昭和三十三年、新たな社殿・神楽殿が造営されました。またこれ以降、氏子崇敬者の御奉賛により参集殿社務所の新築や玉垣・参道の整備などが順次行われ、現在みられるような姿となりました。(頒布の資料より)

歴史考察

室町時代に太田道灌によって創建

社伝によると、文明元年(1469)に創建したと云う。

太田道灌が江戸城を築城する際、江戸城鎮護のため「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)より勧請したと伝わる。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

道灌は当社が鎮座する雑色村、更に隣接する本郷村に氷川神社を2社創建。

雑色村に祀られたのが当社で、本郷村に祀られたのが「本郷氷川神社」。

雑色村鎮守の1社・雑色の地名由来

当社が鎮座していた地は、かつては雑色村(ぞうしきむら)と呼ばれた地であった。

雑色村には当社と「多田神社」が鎮守として鎮座。

中でも当社は雑色村の川嶋と呼ばれた地に鎮座し周辺を鎮護した。

雑色とは、本来の意味は、膳の給仕など雑務を果たした蔵人という職の中の職位名を云う。

雑色村に隣接する和田村には一帯の中心となった「大宮八幡宮」が鎮座。

当地は「大宮八幡宮」に奉仕する雑色が住んでいた場所だったと伝えられている。

天正十九年(1591)の『検地帳』に「大宮之内雑色村」と記されていて「大宮八幡宮」と関係の深い村だった事が窺える。

江戸時代に入ると、雑色村は天領・旗本領に指定。

当社はそうした雑色村鎮守の1社として崇敬を集めた。

江戸幕府の直轄地の俗称。

新編武蔵風土記稿に記された氷川神明合社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(雑色村)

氷川神明合社

除地。六段六畝八歩。東北の方小名川嶋にあり。わづかの社にて上屋一間に一間半。拝殿二間に三間東向。木の鳥居を建。例祭九月二十八日。前にある多田権現と隔年に祭る。村内正蔵院の持なり。

雑色村の「氷川神明合社」と記されているのが当社。

雑色村の中で北東側にあった川嶋と呼ばれた地に鎮座。

この時代には既に、社号の通り氷川信仰の「氷川神社」と、伊勢信仰の「神明社」が既に合社とされていた事が分かる。

当時の例祭は「多田権現と隔年に祭る」とあり、「多田神社」と交互に例祭が行われていた様子からも、両社が雑色村の鎮守として信仰を集めていた事が伝わる。

別当寺は「正蔵院」が担った。

中野区弥生町にある真言宗豊山派の寺院。

「円通山海章寺」と号し天文元年(1532)に創建。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって中野村・本郷村・雑色村が合併し、中野村が成立。

当地は中野村雑色となり当社は一帯の鎮守を担った。

明治三十年(1897)、町制施行して中野町となる。

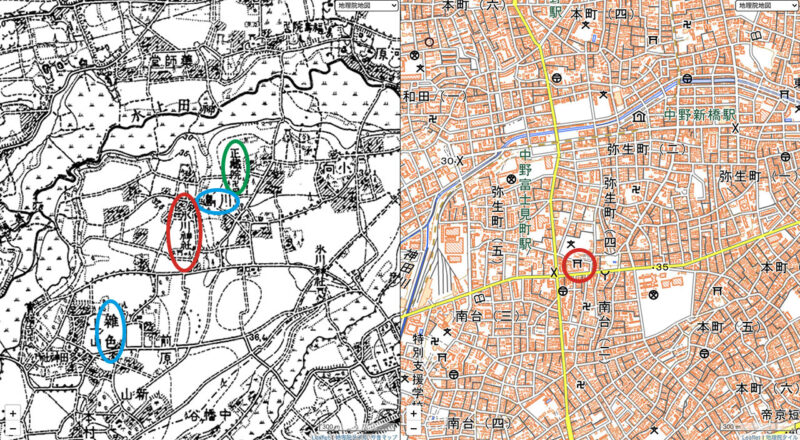

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「氷川神社」と記されているように地域の目印になる神社であった。

緑円で囲った箇所は旧別当寺の「正蔵院」。

雑色の地名の他、江戸時代の頃から呼ばれていた「川島」の地名の名残も見ることができる。

大正十五年(1926)、銅板葺きの社殿を造営。

昭和六年(1931)、神楽殿・社殿を竣工。

昭和二十年(1945)、東京大空襲(山の手大空襲)により社殿を焼失。

社殿の他、多くの建築物を焼失している。

昭和三十三年(1958)、社殿などを再建。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

昭和四十二年(1967)、住居表示が実施され旧雑色は弥生町・南台となる。

昭和四十三年(1968)、御鎮座五百年を迎え記念事業が行われる。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

弥生町に鎮座・緑溢れる鎮守の杜

最寄駅の中野富士見町駅から徒歩10分程の距離に鎮座。

弥生町の住宅街に鎮座しているが、緑溢れる境内が特徴的。

弥生町の住宅街に鎮座しているが、緑溢れる境内が特徴的。

社号碑には「氷川神社」の文字。

社号碑には「氷川神社」の文字。

鳥居の先は正に鎮守の杜といった素敵な境内。

鳥居の先は正に鎮守の杜といった素敵な境内。

鳥居を潜ると長い参道。

参道途中左手に手水舎。

参道途中左手に手水舎。

センサー式の手水舎で身を清める事ができる。

センサー式の手水舎で身を清める事ができる。

戦後に再建された東向きの社殿

参道の正面に社殿。

旧社殿は東京大空襲(山の手大空襲)で焼失。

旧社殿は東京大空襲(山の手大空襲)で焼失。

現在の社殿は昭和三十三年(1958)に再建されたもの。

現在の社殿は昭和三十三年(1958)に再建されたもの。

規模は大きなものではないが綺麗に維持管理された木造拝殿。

規模は大きなものではないが綺麗に維持管理された木造拝殿。

提灯には「神明氷川神社」と三つ巴紋。

提灯には「神明氷川神社」と三つ巴紋。

昔懐かしいおみくじ自販機。

昔懐かしいおみくじ自販機。

拝殿・幣殿に対して本殿は鉄筋コンクリート造になっているのが特徴。

拝殿・幣殿に対して本殿は鉄筋コンクリート造になっているのが特徴。

社殿は東向きになっていてその先には皇居(江戸城)があり、太田道灌によって江戸城鎮護の1社として創建された事を偲ぶ。

社殿は東向きになっていてその先には皇居(江戸城)があり、太田道灌によって江戸城鎮護の1社として創建された事を偲ぶ。

拝殿前に一対の狛犬。

しっかりとした輪郭と色彩のある岡崎現代型。

しっかりとした輪郭と色彩のある岡崎現代型。

御鎮座五百年を記念して昭和四十三年(1968)に奉納されたもの。

御鎮座五百年を記念して昭和四十三年(1968)に奉納されたもの。

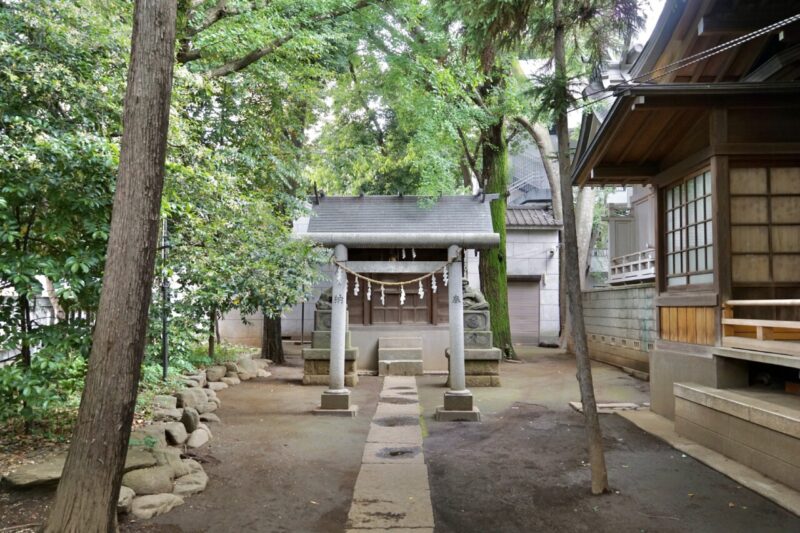

津島神社など数多くの境内社

社殿の左手に境内社の津島神社。

御祭神は祇園信仰の牛頭天王(ごずてんのう)で本社ほ御祭神・素盞嗚命(すさのおのみこと)と習合した神仏習合時代の神さま。

御祭神は祇園信仰の牛頭天王(ごずてんのう)で本社ほ御祭神・素盞嗚命(すさのおのみこと)と習合した神仏習合時代の神さま。

社殿の前には一対の狛犬。

社殿の前には一対の狛犬。

明治奉納の狛犬で阿吽共に子持ち。

明治奉納の狛犬で阿吽共に子持ち。

なかなかにリアルな造形。

なかなかにリアルな造形。

参道の左手に大國魂神社・宗像神社。

宗像神社は弁財天と同一説もある宗像三女神を祀り、社殿前には小さな弁天池。

宗像神社は弁財天と同一説もある宗像三女神を祀り、社殿前には小さな弁天池。

小さいながらも綺麗に整備。

小さいながらも綺麗に整備。

和合の御神徳・磐座形式の三光鱗神社

その近くに石が積み上げられた三光鱗(さんこうりん)神社。

社殿を有しておらず磐座(いわくら)形式の神社。

社殿を有しておらず磐座(いわくら)形式の神社。

他で聞いたことがない珍しい神・三光鱗神を祀り和合の御神徳あらたかだと云う。

他で聞いたことがない珍しい神・三光鱗神を祀り和合の御神徳あらたかだと云う。

なんとも不思議な雰囲気がある一画。

なんとも不思議な雰囲気がある一画。

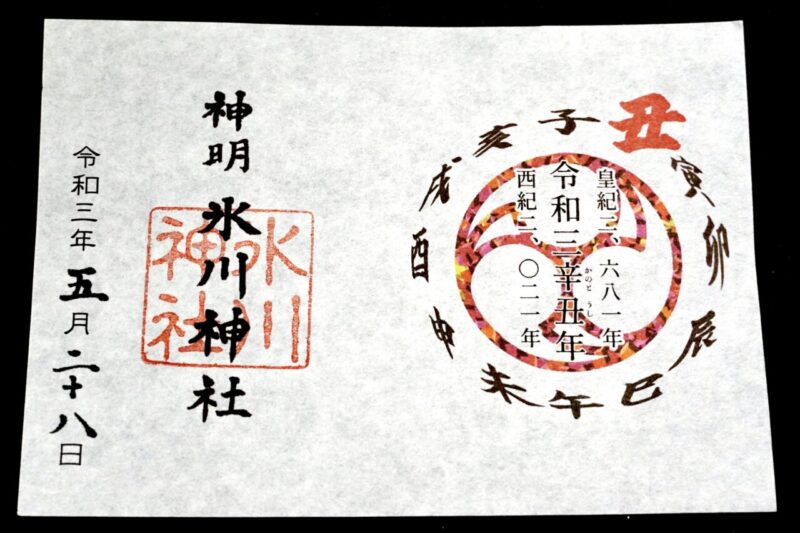

社紋や干支を記した見開きの御朱印

御朱印は見開きで左に「氷川神社」の朱印。

右は社紋の三つ巴紋と、令和三年の干支である丑年を記したもの。

右は社紋の三つ巴紋と、令和三年の干支である丑年を記したもの。

所感

旧雑色村の鎮守の1社として崇敬を集めた当社。

太田道灌によって「氷川神社」として創建。

その後、いつの頃から「神明社」が合祀されたことで現在の「神明氷川神社」となっている。

「神明社」が合祀された由緒などは不詳ながら江戸時代には既に「氷川神明合社」の名を見る事ができる。

緑溢れる地域の鎮守の杜といった素敵な境内を有し、小学校が隣接しているため子供の声も賑やか。

正に地域の鎮守といった良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※兼務社「大麻止乃豆乃天神社」(東京都稲城市大丸)の御朱印も頂ける。

- 令和三年

参拝情報

参拝日:2021/05/28

コメント