目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

渋谷や青山の総鎮守・金王八幡宮

東京都渋谷区渋谷に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、渋谷・青山の総鎮守。

江戸時代には「江戸八所八幡宮」に数えられた一社。

渋谷の歴史を伝える神社であり、渋谷金王丸の伝説が社名由来。

春日局が寄進した社殿が改修されつつ現存している他、古くから江戸三名桜の1つとされた金王桜が境内に残る。

最近では、映画化もされた冲方丁の小説『天地明察』の舞台としても知られる。

神社情報

金王八幡宮(こんのうはちまんぐう)

御祭神:応神天皇(品陀和気命)

社格等:郷社

例大祭:9月14日

所在地:東京都渋谷区渋谷3-5-12

最寄駅:渋谷駅

公式サイト:https://www.konno-hachimangu.jp/

御由緒

当八幡宮は、第七十三代堀川天皇の寛治六年正月十五日(1092)鎮座。

桓武天皇の曾孫である高望王の後裔で秩父別当平武基は源頼信による平忠常の乱平定において功を立て、軍用八旒の旗のうち日月二旒を持って秩父妙見山に納め八幡宮と崇め奉った。武基の子武綱は、嫡子重家とともに後三年の役(1087)の源義家の軍に三百余騎を従え一番で参向し、仙北金沢の柵を攻略した。その大功により名を河崎土佐守基家と賜り武蔵谷盛庄を賜った。義家は、この勝利は基家の信奉する八幡神の加護なりと、基家が拝持する妙見山の月旗を乞い求め、この地に八幡宮を勧請した。

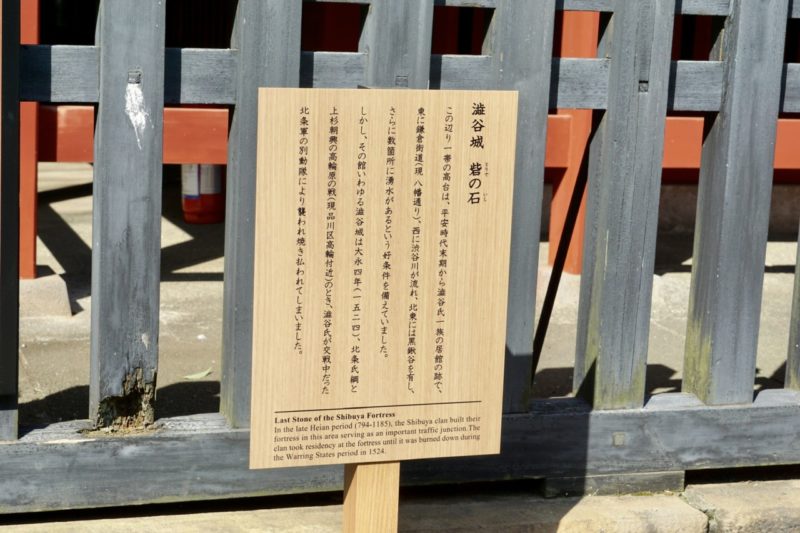

重家の代となり禁裏の賊を退治したことにより堀川天皇より渋谷の姓を賜り、当八幡宮を中心に館を構え居城とした。これが渋谷の発祥ともいわれ、現在も境内に渋谷城砦の石が保存されている。当八幡宮は、「八幡宮」又は「渋谷八幡宮」と称していたが、金王丸の名声にちなみ、後に「金王八幡宮」と称されるようになった。渋谷氏が武蔵谷盛庄七郷(渋谷、代々木、赤坂、飯倉、麻布、一ツ木、今井等)を領したので、当八幡宮は鎌倉街道(現・八幡通り)大山道(現・青山通り、道玄坂)を中心とする青山、渋谷の総鎮守として現在も数多くの崇敬をあつめている。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

源頼信が使用していた軍旗・日月の二旒

社伝によると、寛治六年(1092)に創建とされる。

創建には桓武平氏秩父氏の一族と源義家の伝承が残る。

長元元年(1028)、「平忠常の乱」が発生。

房総三ヵ国(上総国・下総国・安房国)で起きた反乱。

平将門(たいらのまさかど)の叔父・平良文(たいらのよしふみ)の子孫に当たる平忠常が乱を起こしたもので、3年以上に渡り平定される事なく乱は続いた。

長元四年(1031)、源頼信が「平忠常の乱」平定の追討使に任じられ、平忠常は降伏した。

河内源氏の祖とされる平安時代中期の武将。

平忠常の乱を平定し、河内源氏が東国進出するきっかけとなった。

武勇に優れ「道長四天王」の1人にも数えられた。

この「平忠常の乱」にて、秩父別当であった平武基が功を立てる。

桓武平氏秩父氏の当主だった武将。

平将門の曾孫であり秩父別当(秩父を治める責任者)を務めた。

武基はこの活躍によって、頼信が使用していた八旒の軍旗のうち「日月の二旒」を賜る。

日月の軍旗を秩父妙見山(武甲山とも伝わる/埼玉県秩父市の山)に納めて、源氏の守護神「八幡宮」と崇め奉ったと云う。

この「日月の二旒」が当宮の創建に関わってくる。

源義家(八幡太郎)と河崎基家による創建

永保三年(1083)、「後三年の役」が発生し、清原氏の内紛に源義家(八幡太郎)が介入。

平武基の子・平武綱は、源義家(八幡太郎)に従い「後三年の役」で先陣を務め軍功を上げた。

源頼義(みなもとのよりよし)の長男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称した。

関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事が多く、新興武士勢力の象徴とみなされ、義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

その功によって武綱は、武蔵国豊島郡谷盛庄(現・東京都渋谷区)を領地として賜り、義家から一字を貰い「基家(もといえ)」の名も賜った。

武綱は他にも武蔵国橘樹郡河崎(現・神奈川県川崎市)を所領としていたため、姓を河崎に名を基家とし、河崎基家(かわさきもといえ)を名乗る事となる。

寛治六年(1092)、源義家は「後三年の役」での勝利は基家の信奉する八幡神の加護であるとして、秩父妙見山に納められた「日月の二旒」のうち、月旗を奉じて当地に「八幡宮」を勧請した。

これが当宮の始まりとされている。

渋谷氏と渋谷城・渋谷の地名由来

河崎基家の嫡男・河崎重家(かわさきしげいえ)は、堀河天皇より渋谷の姓を賜る。

以後、渋谷氏を名乗るようになり渋谷重家(しぶやしげいえ)となる。

渋谷氏を賜った経緯については、江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』に記されている。

重家京都在勤の時、賊徒、渋谷灌介盛国と云ものを禁中にて搦捕ければ、時の天子堀川院賞せられ、土佐守に任し、渋谷を以て氏に命せらる。其後所領なれば爰に住せり。ゆえに渋谷の地名起れり。(新編武蔵風土記稿)

要約するとこうなる。

河崎重家が京の御所の警備に当たっていた時、侵入した賊を生け捕りにする。

賊の名は「渋谷権介盛国」と云い、重家はこの功によって、堀河天皇より賊の名字である渋谷の姓を賜った。

その後、所領した地を住居とし、これが渋谷地名の起こりである。

当時は慣例によって領地としていた本領の名称を名字とする事が多かった。

権介(ごんのすけ)というのは地方の在庁官人が使用した名である事から、渋谷という地を支配していた領主が「渋谷権介盛国」と云う賊であった事が分かる。

すなわち、賊の渋谷姓を賜ったという事は、賊が所領していた渋谷という土地そのものを賜ったと云う事になる。

賊が所有していた渋谷という地は、当宮の古い社記に「賊は相模国の住人渋谷権介盛国なりと云」とある事から、相模国の渋谷という領地を所有していたと見られる。

相模国には古くから相模国高座郡渋谷荘(神奈川県大和市周辺・現在も高座渋谷駅といった駅名が残る)と云う地域があり、これがその所有地であったのだろう。

重家は、父・基家が源義家より賜った武蔵国豊島郡谷盛庄(現・東京都渋谷区)も所領としていたため、当地にも当宮を中心として居を構えた。

これが渋谷城という平城であったとされる。

現在も当宮の境内には城の石とされる石が1点が保存されている。

現在も当宮の境内には城の石とされる石が1点が保存されている。

渋谷氏は当宮を「渋谷八幡宮」と称し、一族の鎮守として代々尊崇したと伝わる。

渋谷氏は当宮を「渋谷八幡宮」と称し、一族の鎮守として代々尊崇したと伝わる。

渋谷氏が渋谷城を築き居を構えた事から、武蔵国豊島郡谷盛庄と呼ばれていた当地は後に「渋谷」と呼ばれるようになり、これが現在の東京都渋谷。

渋谷氏の由来を見ると相模国高座郡渋谷荘に行き着くため、現在の東京都渋谷の地名由来は、現在の神奈川県大和市周辺の高座渋谷にあると云える。

社名由来となった渋谷金王丸の伝説

創建当時は「渋谷八幡宮」と称されていた当宮。

現在の「金王八幡宮」と称されるようになったのには、渋谷金王丸という人物が由来となる。

渋谷の地名由来となった渋谷氏の一族で、当宮の社名由来にもなった人物。

当主の渋谷重家にはしばらく子がなく跡継ぎでできなかったため、永治元年(1141)に一族の鎮守である当宮に夫婦で祈願したところ、妻の胎内に金剛夜叉明王が宿る霊夢を見て、子を授かる事ができたため、金剛夜叉明王の上下の二字を頂き「渋谷金王丸常光(しぶやこんのうまるつねみつ)」と称された。

金王丸は大変謎が多い人物である。

謎の多い人物としても知られ、金王丸として『平治物語』に登場し、源義朝の愛妾である常盤御前にその死を伝えた義朝の郎党・金王丸として記されている。

また『吾妻鏡』『平家物語』に登場する源頼朝の御家人・土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)ではないかとも伝わり、頼朝に従い武勲をあげ、義経を討つようにと命令され義経の館に討ち入ったものの、常盤御前と共にいた幼い義経を覚えていたため討つことができず、逆に討たれたとも伝わる。

渋谷金王丸にまつわる人物を描いており、牛若丸(源義経)や常盤御前の名を見ることができる。

左に描かれたのが渋谷金王丸。

当宮の御朱印帳にはこの金王丸がデザインされている他、戦前には大絵馬などの奉納もされた。

当宮の御朱印帳にはこの金王丸がデザインされている他、戦前には大絵馬などの奉納もされた。

当宮は、こうした金王丸の勇名にちなみ「渋谷八幡宮」から「金王八幡宮」と改称。

なお、現在も境内には金王丸の像を祀る「金王丸御影堂」が置かれている。

なお、現在も境内には金王丸の像を祀る「金王丸御影堂」が置かれている。

青山氏(青山の地名由来)や春日局からの崇敬

江戸時代になると、青山忠成から崇敬を集める。

徳川家康から厚い信任を受けた武将・大名。

家康が江戸入りすると江戸町奉行に任命され、原宿村を中心に赤坂の一部から上渋谷村にかけての広い屋敷地を賜った。

後に大名となり老中として幕政において重きをなした。

青山忠成は、渋谷一帯の氏神であった当宮を崇敬していたと伝わる。

青山氏が崇敬した事で、当宮は徳川将軍家との繋がりも持つようになる。

慶長十二年(1607)、忠成の息子・青山忠俊は、竹千代(後の三代将軍・德川家光)の傅役(教育係)を務める事となる。

こうした縁により、忠俊は氏神である当宮に家光の将軍就任を祈願。

家光の乳母・春日局は、当宮に護摩料金80両を寄進した。

第三代将軍・徳川家光の乳母として知られる。

江戸城大奥の礎を築いた人物であり、朝廷から春日局の称号を賜った。

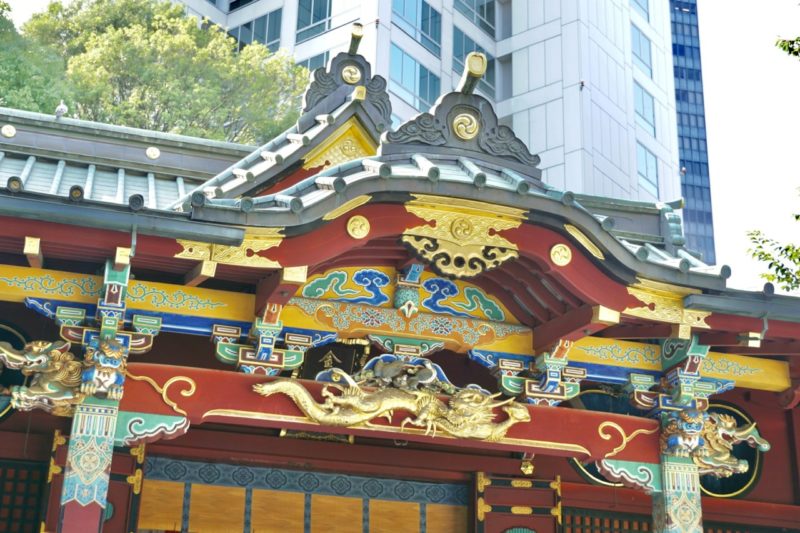

慶長十七年(1612)、春日局と青山忠俊の寄進によって社殿が造営。

現在の社殿は当時の社殿を改修しつつ現存。

現在の社殿は当時の社殿を改修しつつ現存。

以後、徳川将軍家からの庇護を受け続けた。

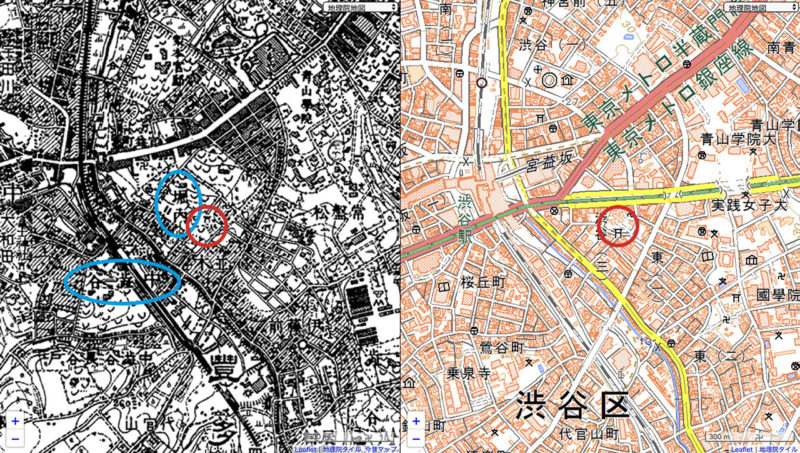

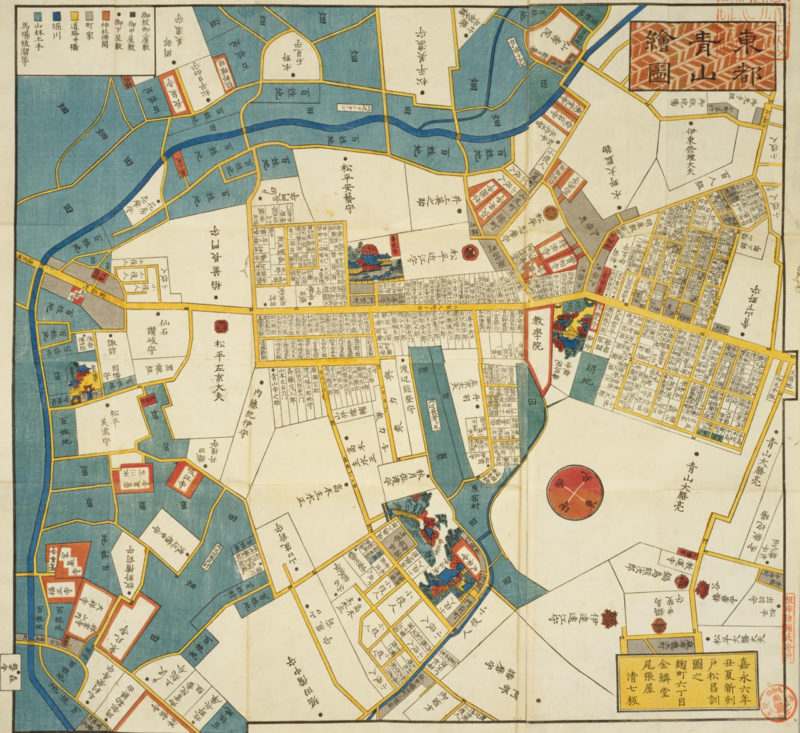

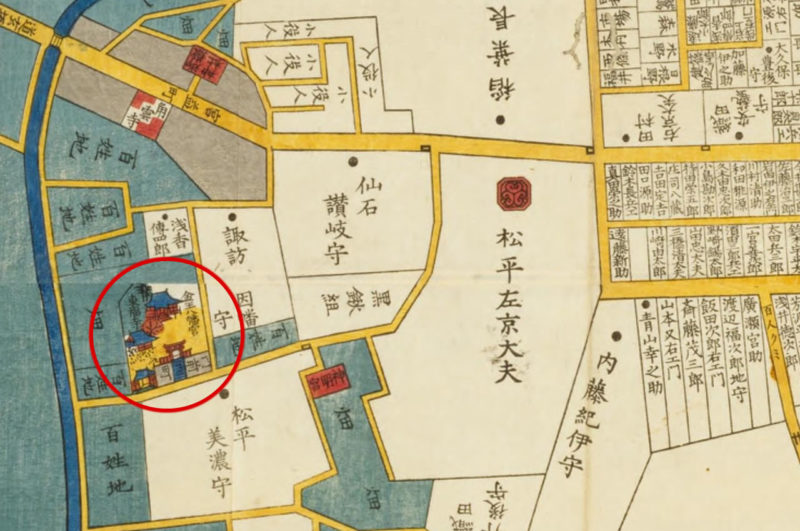

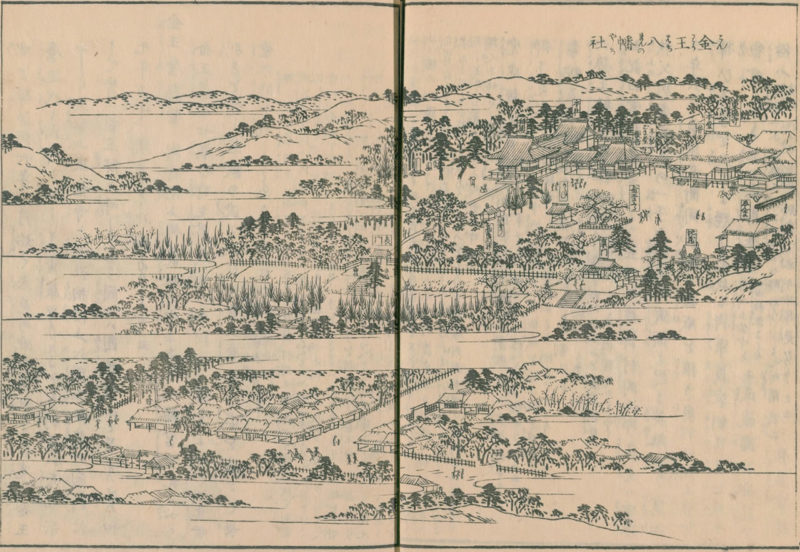

江戸切絵図から見る当宮

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の青山渋谷周辺の切絵図。

右上が北の地図で、当宮は図の左に描かれている。

赤円で囲ったのが当宮で「金王八幡宮」として記されている。

別当寺は「東福寺」で隣接して記されている。

当宮を中心に門前町が開かれており、上には「宮益坂」「道玄坂」など現在の渋谷に残る地名も見ることができる。

しかしながら周囲の多くは百姓地となっているように、当時の渋谷は大変のどかな農村だった事が窺える。

新編武蔵風土記稿から見る八幡社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう書かれている。

(中豊澤村)

八幡社

金王八幡と号す。古より中渋谷村の鎮守なり。分村の後も当村及中渋谷、又青山邊武家等の鎮守とす。神体被甲騎馬の像、長二尺、弘法大師の作と云。別当寺所蔵村岡五郎左衛門重義が書せし明応九年正月の縁起の略に、源義家奥州征伐の時、村岡五郎良文の孫秩父十郎武綱、同重家、父子従て軍忠を抽て其賞として義家の一字を賜はり、基家と号し氏を河崎と名つけ、当初谷盛の庄を宛行はる。又八幡加護の故を以て長元の昔源頼信秩父郡妙見山八幡社に納め置し日月二旗の内、月輪の旗を移し神体として八幡を造営し、又六孫王経基天慶中平将門追討の時の館跡残りしを一寺となし、親王院と名付け、当時の神体月輪の旗は霊物にて祟あることを第二十世住僧能澄夢想の告を蒙て、固く封して社下に埋め、今の神体に蒼しと云。後重家京都在勤の時、賊徒、渋谷灌介盛国と云ものを禁中にて搦捕ければ、時の天子堀川院賞せられ、土佐守に任し、渋谷を以て氏に命せらる。其後所領なれば爰に住せり。ゆえに渋谷の地名起れり。斯て重家当社に所願し永治元年八月十五日一子を儲け名を金王丸と号す。十七歳の時左馬頭義朝に従ひ鎌倉に趣く。其母名残を惜しみけれは自から像を彫刻して是を残せり。是今安する所の像なり。後長田忠致か許にて義朝横死の時、金王丸忠戦し従卒八人を討取、一方を切破て伊豆の土肥次郎か家に落行き後古郷に帰て義朝追福のため薙髪し、土佐坊昌俊と改号せしか。治承年中頼朝に従ひ、石橋山合戦の後密に此渋谷に来り、八幡に参籠せり。此時昌俊か諫に依て伯父渋谷重国と頼朝に従ひ、重国の次男次郎高重を以て昌俊の養子とす。文治元年十月朔日源義経謀叛の間へのりけれは、頼朝より義経追討のことを命す。昌俊採算辞すといへとも許されずよりて命に應せし時、霊像の薬師を賜はる。昌俊心安からさつ故ありて彼薬師に書を添て鞍馬山に納め、同月二十三日義経か館を襲て終に害せらる。其後養子高重鞍馬山に詣て弘法大師彫刻の八幡の像、及昌俊か納し薬師の像を得て鎌倉に携来り。頼朝の免許を蒙り渋谷に帰て当社の神体とすと云云。按するに此像縁起疑ふへき事多し。殊に重国当所に住せしと云は尤誤なり。渋谷庄司重国は相州高座郡渋谷庄に住せしこと「東鑑」等にも見へたり。又鐘銘に據は秩父六郎基家軍功の賞として当所を賜り、当社の別当院を建立し、寛治五年源頼家修冶を加へ、建久二年源頼朝殿堂を増修し、社参ありて僧宇の三号を賜ふ。後今の寺山院号に改む。又遥の星霜を経て大永年中の兵火に神社僧宇悉く烏有となる。慶長年中漸く再建に及ひ、元禄年中に至て別当慧順願上て新に社頭以下鐘棲坊舎に至るまで悉く落成すとあり。又記録に云、慶長年中青山常陸介忠成夢想のことありて厚く当社を信仰し、其子伯耆守忠俊も深く信しければ、春日局と謀て慶長十七年三月十三日竹千代君御武運のため、当社に於て御祈祷あり。九月十五日竹千代君御元服ましまし、同十七日社堂修造のため、春日局より金百両、伯耆守より材木若干を寄附す。元和元年八月より華表、瑞鑵等御寄附ありしよしを見ゆ。是に據ば、慶長以後幾程もなく再建成れり。鐘銘に元禄年間再建と云もの疑ふへし。

末社。高良明神、稲荷、天神。

絵馬堂。神楽堂。護摩堂。

鐘楼。寛永元年鋳造の鐘を掛く。

金王桜。金王丸彫像に頼朝より寄附せられしと云傳ふ。古木は枯て今は植継しものなり。花様一茎にして単弁重弁交錯す。此余松杉二株あり。囲各9尺許。共に神木とす。

中豊澤村の「八幡社」とされているのが当宮。

中豊澤村・中渋谷、青山と幅広い一帯の鎮守であった事が記されている。

かなり詳しい当宮の縁起を記している。

源義家(八幡太郎)と河崎基家による伝承と当宮の創建。

河崎重家と渋谷氏・渋谷の地名由来について。

渋谷金王丸と同一人物とされる土佐坊昌俊についての伝承。

青山忠俊と春日局による社殿造営。

いずれも上述で詳しく述べた事を補足する内容となっており、古くから当宮の縁起として伝わっていた事が窺える。

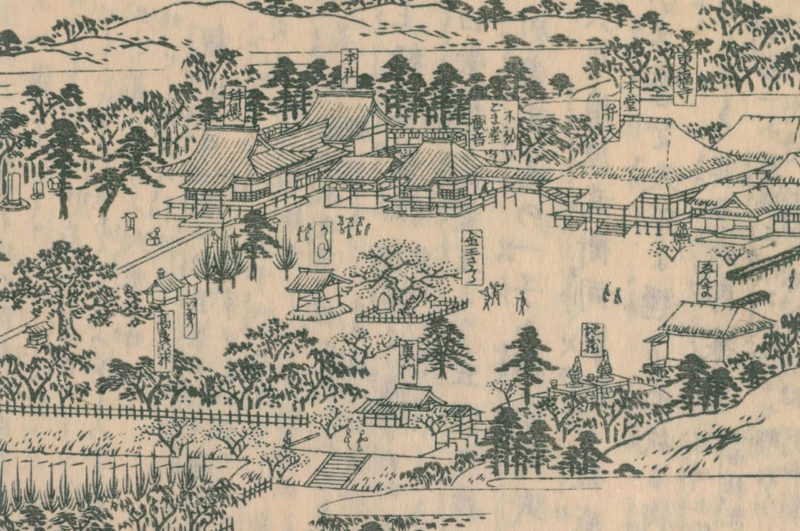

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「金王八幡社」として見開きで描かれている。

広大な社地を有していた事が分かり、実に見事な境内であった。

当宮の長い参道の先の鳥居周辺には門前町が開かれている事も窺える。

左手にある権現造の社殿が現存する社殿。

その右手に隣接するように本堂などが置かれている。

これらは別当寺「東福寺」であり、同じ境内で神仏習合の中で崇敬を集めていた事が分かる。

中央には「金王さくら」の文字。

これが現在も伝わる「金王桜」。

これが現在も伝わる「金王桜」。

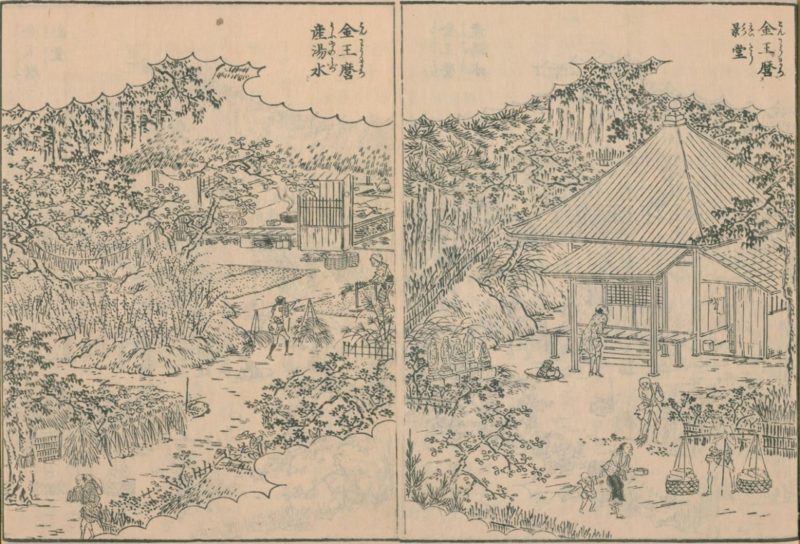

次ページには「金王麿影堂」「金王麿産湯水」が描かれている。

「金王麿」とされているのがいわゆる金王丸で、いずれも当宮が管理していたようだ。

金王丸伝説の残る地として信仰を集めていたのが伝わる。

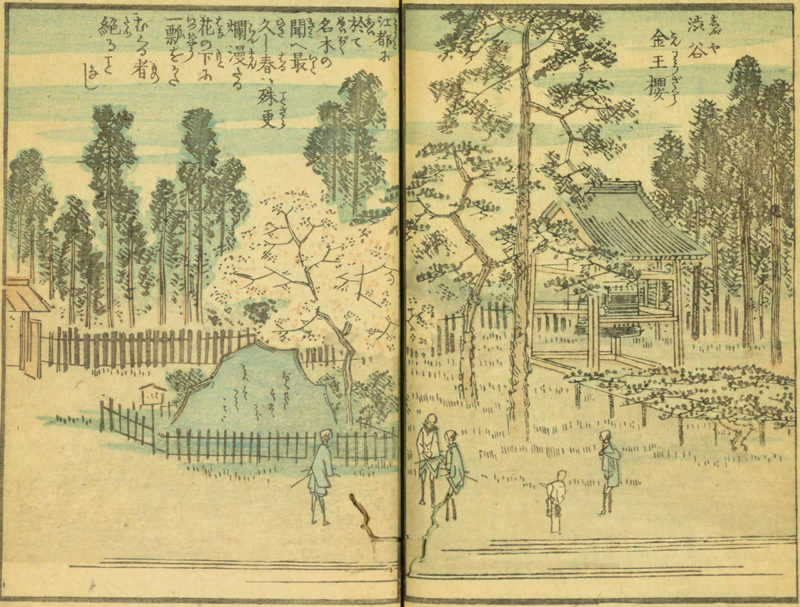

浮世絵に描かれた当宮と金王桜と金王丸

当宮は江戸庶民からの金王丸の人気と共に浮世絵などにも描かれている。

当時流行りの浮世絵形式で名勝や人気の人物などをまとめて描いたもの。

左下に描かれたのが「渋谷八幡金王桜」とあり当宮の金王桜。

右下に描かれているのが歌舞伎役者の市川新之助。

上に描かれているのが当宮に所蔵されていた宝物。

当宮の境内を背景に、金王丸を演じた役者を描いたもの。

歌川広重が描いたという『絵本江戸土産』にも当宮は描かれている。

色付けされており、俯瞰で見る事ができる。

当宮の境内にある金王桜を描いており「名木」と記されている。

江戸市中に知れ渡った名木であった。

こちらは現在の金王桜。

こちらは現在の金王桜。

こうして人気を博した江戸時代の当宮は、江戸八所八幡宮の一に数えられた。

当宮は江戸期に興隆して著名となった八つの八幡様を「江戸八所八幡宮」と呼んだ。

明治以降の歩み・明治の古地図から見る渋谷

明治になり神仏分離。

別当寺「東福寺」とは別々の形となった。

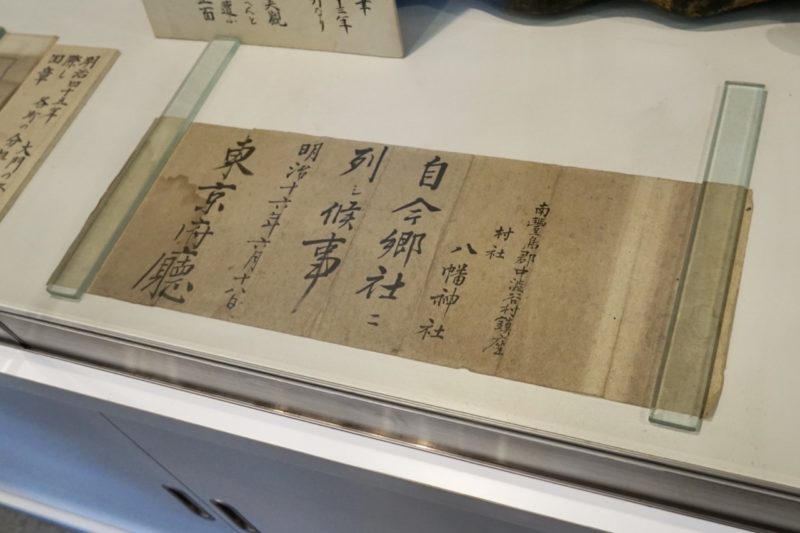

明治五年(1872)、村社に列した。

明治十六年(1883)、郷社に昇格。

宝物館には昇格当時の資料が展示されている。

宝物館には昇格当時の資料が展示されている。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって上渋谷村(上豊澤村が編入)・中渋谷村(中豊澤村が編入)・下渋谷村(下豊澤村が編入)・麻布広尾町・渋谷広尾町・渋谷上広尾町・渋谷下広尾町・渋谷宮益町・渋谷神原町・青山南町7丁目・青山北町7丁目が合併して、渋谷村が成立。

当社はそうした一帯の総鎮守を担った。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮周辺を中心に堀内という地名が残っている事が分かる。

これは渋谷川が渋谷城の堀に使われていた歴史を伝えるもの。

渋谷城の堀の内側という事で堀内と呼ばれていた。

まだ現在のように発展する前の渋谷の様子で、地域一帯は「中渋谷」と呼ばれていた。

戦後に境内整備が進み現在に至っている。

発展する渋谷・青山エリアにおいて今も総鎮守として崇敬を集めている。

境内案内

渋谷駅近く・交差点に面した大鳥居

渋谷駅から徒歩数分の場所に鎮座。

参道入口は金王神社前の交差点。

参道入口は金王神社前の交差点。

参道には大鳥居が置かれる。

平成二十五年(2013)に竣工した大鳥居。

平成二十五年(2013)に竣工した大鳥居。

黒系のややシックな色合いが特徴的。

黒系のややシックな色合いが特徴的。

大鳥居を進むと車道も兼ねた参道。

その先に石段があり境内と続く。

その先に石段があり境内と続く。

江戸中期に建立された神門・渋谷の憩いの場

神門は江戸中期の建立と伝わる。

明和六年(1769)と享和元年(1801)に造られたとする二説が存在。

明和六年(1769)と享和元年(1801)に造られたとする二説が存在。

幾度か改修されつつ現存。

幾度か改修されつつ現存。

渋谷区の文化財に指定されている。

渋谷区の文化財に指定されている。

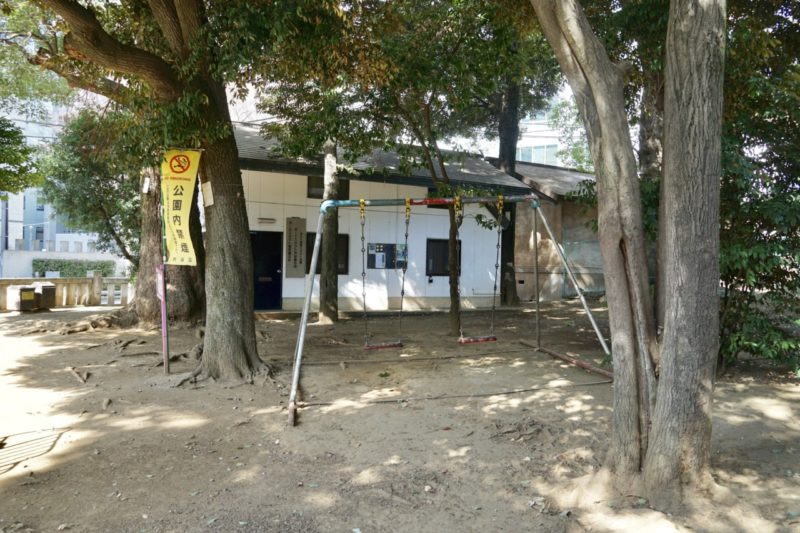

境内には多くのベンチが置かれており、日中は常に人の姿で溢れる。

特に神楽殿前には常に人が座っていて、渋谷で勤める人や学生などが当宮境内で休憩している事が多く、渋谷の人々にとっての憩いの場となっている。

特に神楽殿前には常に人が座っていて、渋谷で勤める人や学生などが当宮境内で休憩している事が多く、渋谷の人々にとっての憩いの場となっている。

境内裏手には児童公園も置かれていて、渋谷にありながらのどかな一画。

境内裏手には児童公園も置かれていて、渋谷にありながらのどかな一画。

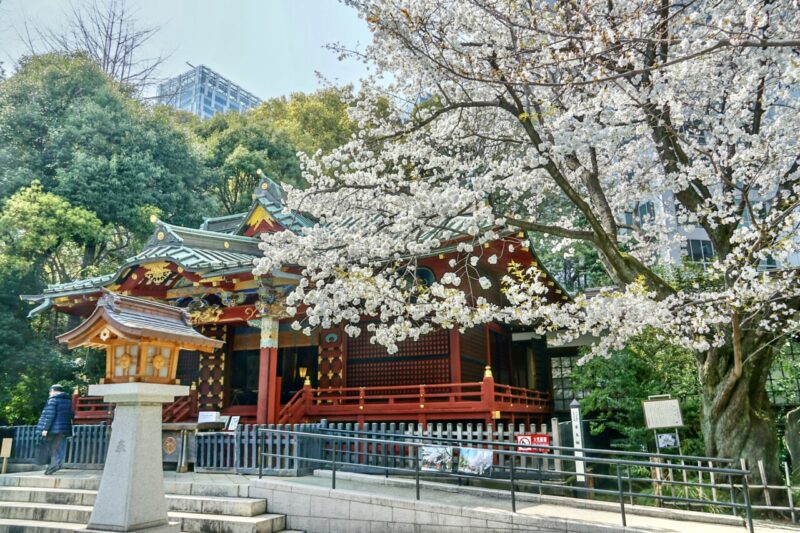

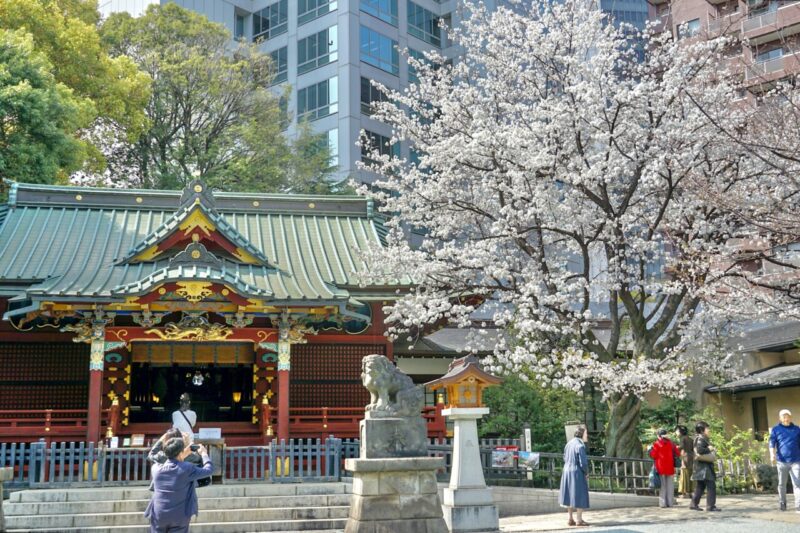

江戸初期造営の社殿・ビルとの対比も美しい

社殿は慶長十七年(1612)に造営されたものが、幾度もの改修を経て現存。

春日局と青山忠俊の寄進によって造営されたと伝わる。

春日局と青山忠俊の寄進によって造営されたと伝わる。

朱塗りの社殿に極彩色の彫刻。

朱塗りの社殿に極彩色の彫刻。

定期的に改修整備され状態のよい立派な社殿。

定期的に改修整備され状態のよい立派な社殿。

こうした極彩色の色合いは春日局や徳川将軍家の威光を感じる。

こうした極彩色の色合いは春日局や徳川将軍家の威光を感じる。

拝殿正面の左には虎の彫刻。

拝殿正面の左には虎の彫刻。

拝殿正面の右には獏の彫刻。

拝殿正面の右には獏の彫刻。

また渋谷ならではのビルとの対比も美しい。

江戸時代の社殿と現代の渋谷のコントラストが素敵な境内。

江戸時代の社殿と現代の渋谷のコントラストが素敵な境内。

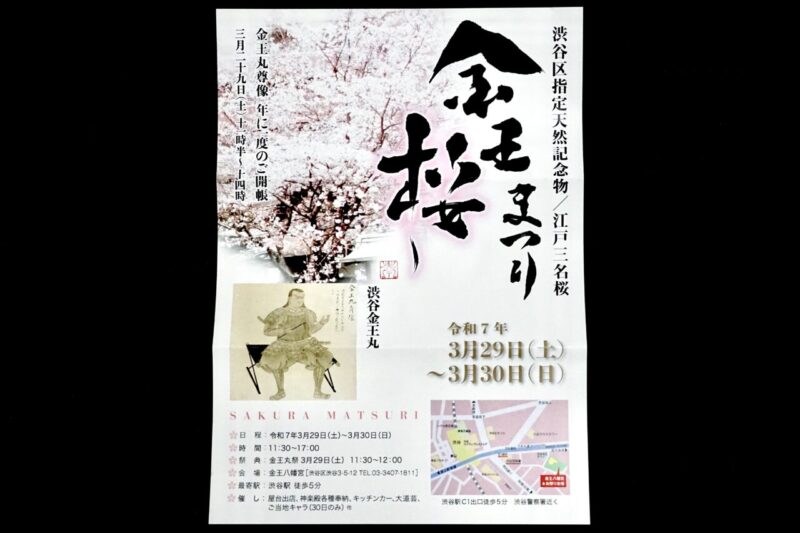

江戸三名桜の1つ金王桜・金王桜まつり

社殿の右手に金王桜(こんのうざくら)。(画像は2024年4月撮影)

江戸時代の浮世絵などにも描かれた名所で、江戸三名桜の1つとされた。

江戸時代の浮世絵などにも描かれた名所で、江戸三名桜の1つとされた。

桜の種類としては長州緋桜という品種。

桜の種類としては長州緋桜という品種。

渋谷区指定天然記念物となっている。

渋谷区指定天然記念物となっている。

美しい満開の金王桜。

美しい満開の金王桜。

見頃近くになると境内でお花見ができるように開放。

見頃近くになると境内でお花見ができるように開放。

ソメイヨシノとほぼ同時期から早めに満開となる事が多い。

ソメイヨシノとほぼ同時期から早めに満開となる事が多い。

文治五年(1189)、源頼朝が当宮に太刀を奉納。

その際、渋谷金王丸(源義経の追討を命じられたものの、幼少期の義経の姿を知っていたため討てずに逆に討たれたと伝わる)を偲び、金王丸の名を後世に残すべく植えたとされる。

代々、実生により植え継がれ現在に至っている。

3月29日-30日

11:30-17:00

金王丸を祀る金王丸御影堂・江戸後期と明治の狛犬

拝殿前には一対の狛犬。 明治三十三年(1900)に奉納された狛犬。

明治三十三年(1900)に奉納された狛犬。

堂々とした佇まいで、石工・中村勝五郎の作。

堂々とした佇まいで、石工・中村勝五郎の作。

神門を潜って右手に金王丸御影堂。

御祭神は当社の社号由来になった渋谷金王丸常光。

御祭神は当社の社号由来になった渋谷金王丸常光。

金王丸の像を祀る。

金王丸の像を祀る。

更に金王丸が所持した「毒蛇長太刀」も保存されていると云う。

更に金王丸が所持した「毒蛇長太刀」も保存されていると云う。

『江戸名所図会』に描かれていたように、古くは当宮の境外にあったようで、その後当宮に遷座した。

『江戸名所図会』に描かれていたように、古くは当宮の境外にあったようで、その後当宮に遷座した。

金王丸御影堂の前に一対の狛犬。 宝暦九年(1759)に奉納された古い狛犬。

宝暦九年(1759)に奉納された古い狛犬。

阿吽共に玉持ちで、中々にインパクトのある表情。

阿吽共に玉持ちで、中々にインパクトのある表情。

玉造稲荷社・御嶽社・御神木

境内左手に玉造稲荷社。

元禄十六年(1703)に創建されたお稲荷様。

元禄十六年(1703)に創建されたお稲荷様。

当時はまだ寂れた農村であった渋谷の農耕神として崇敬を集めた。

当時はまだ寂れた農村であった渋谷の農耕神として崇敬を集めた。

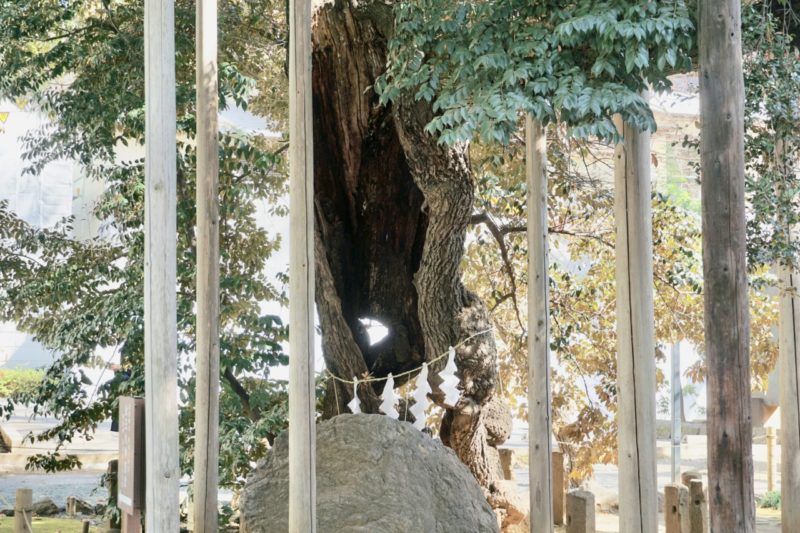

鳥居を潜ってすぐ右手に御神木。

とても立派なシイノキ。

とても立派なシイノキ。

一部が洞となり抉り取られるようになっているが、それでも力強い御神木。

一部が洞となり抉り取られるようになっているが、それでも力強い御神木。

算額など無料展示している宝物館

社務所の隣は宝物館。

拝観無料で一般公開。

拝観無料で一般公開。

貴重な品々が展示されている素晴らしい空間。

貴重な品々が展示されている素晴らしい空間。

入ってすぐ目につくのが古い神輿。

手前の神輿は鎌倉時代の作と伝わり都内最古の神輿とされる。

手前の神輿は鎌倉時代の作と伝わり都内最古の神輿とされる。

この神輿には面白い由来が残されている。

この神輿には面白い由来が残されている。

江戸時代初期に当宮の氏子が、鎌倉の「鶴岡八幡宮」の大祭に参詣した折、勝手に鎌倉から担いで持ってきて当宮に納めたと伝わるもの。

追手も差し出されたと云うが、途中で日が落ちたため追手は神輿を見失ったとされ、その場所を「暗闇坂(目黒目切坂)」と云う。

勝手に持ってきたという面白いエピソードが残る。

他にも当宮の歴史を伝える貴重な品々。

古い扁額や札、絵馬。

古い扁額や札、絵馬。

例祭で使った獅子頭。

例祭で使った獅子頭。

当宮に奉納された貴重な書物などが展示されている。

当宮に奉納された貴重な書物などが展示されている。

小説や映画『天地明察』の舞台

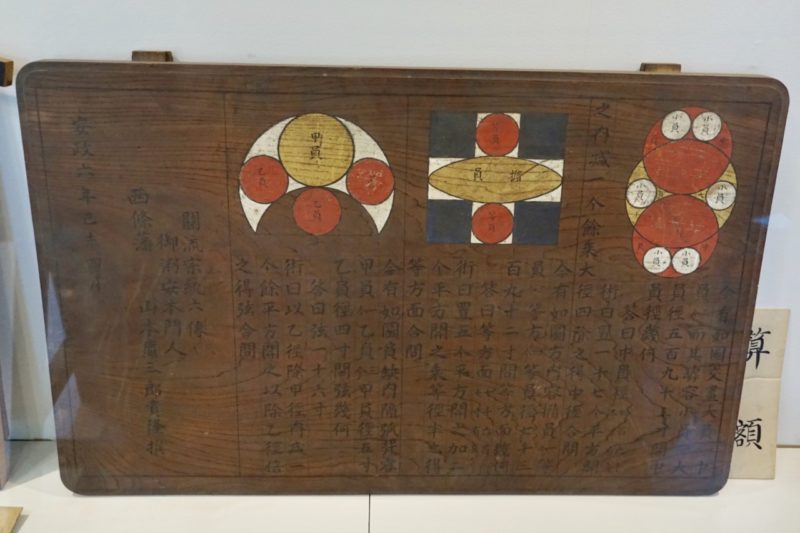

当社の宝物館の中でも個人的に特筆すべきが3点の算額。

嘉永三年(1850)、安政六年(1859)、元治元年(1864)奉納の算額。

嘉永三年(1850)、安政六年(1859)、元治元年(1864)奉納の算額。

いずれも渋谷区指定有形民俗文化財。

いずれも渋谷区指定有形民俗文化財。

額や絵馬に和算の問題や解法を記して寺社に奉納したもの。

和算において、問題が解けたことを神仏に感謝しますます勉学に励むことを祈念して奉納されたと伝わる。

この算額がモデルとなり冲方丁による時代小説『天地明察』の舞台としても登場。

江戸時代前期の囲碁棋士で天文暦学者の渋川春海の生涯を描いた時代小説。

江戸、四代将軍家綱の御代。ある「プロジェクト」が立ちあがった。即ち、日本独自の太陰暦を作り上げること――日本文化を変えた大いなる計画を、個の成長物語としてみずみずしくも重厚に描く傑作時代小説!!

主人公・渋川春海が、関孝和の算額を見た地として当宮は大変重要なシーンで登場する。

岡田准一主演で映画化もされ、ロケ地としても使用された。

金王桜の季節には桜の御朱印も

御朱印は社務所にて。

当社に隣接する兼務社「豊栄稲荷神社」の御朱印も頂ける。

当社に隣接する兼務社「豊栄稲荷神社」の御朱印も頂ける。

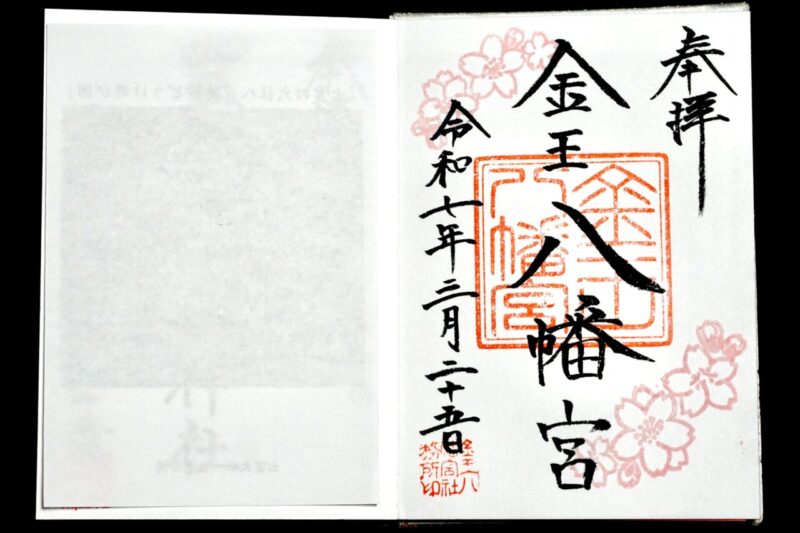

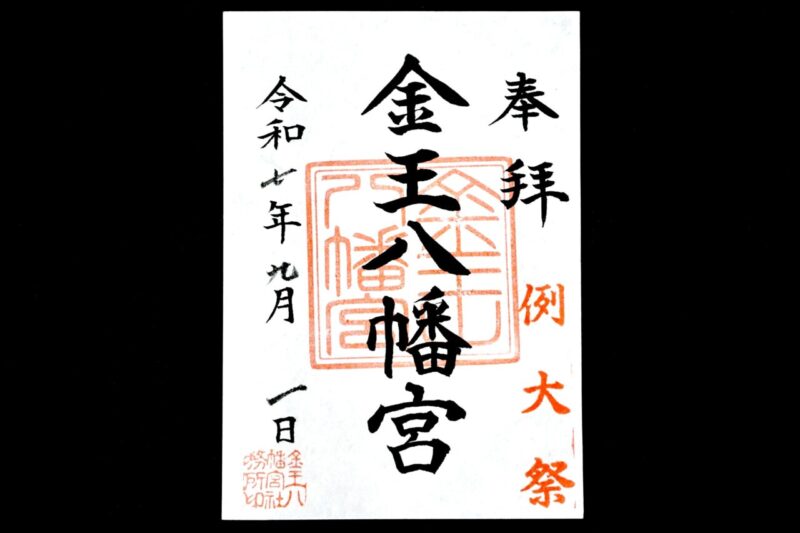

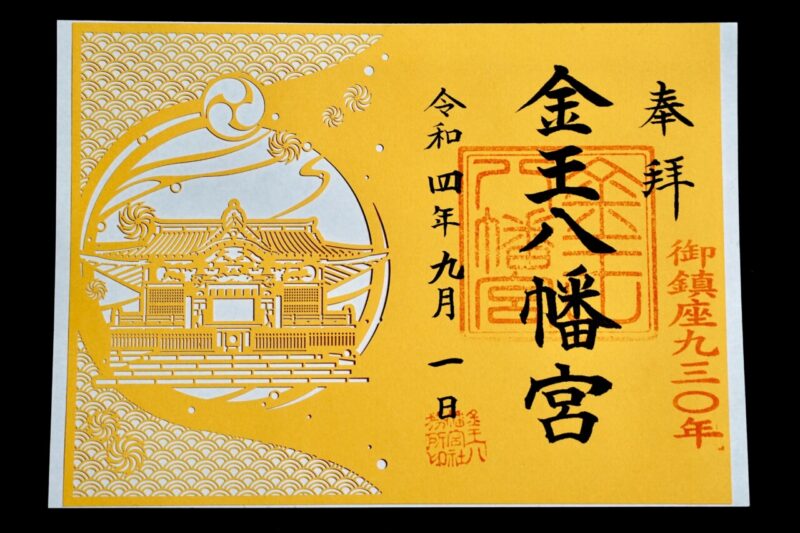

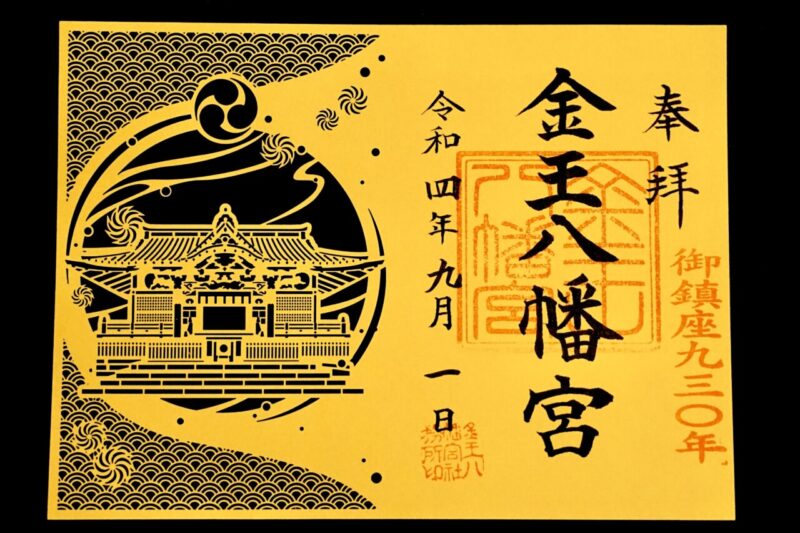

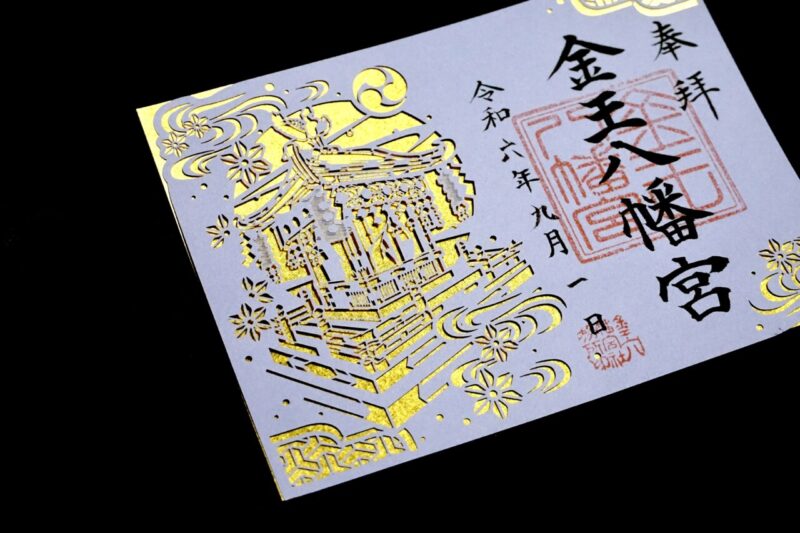

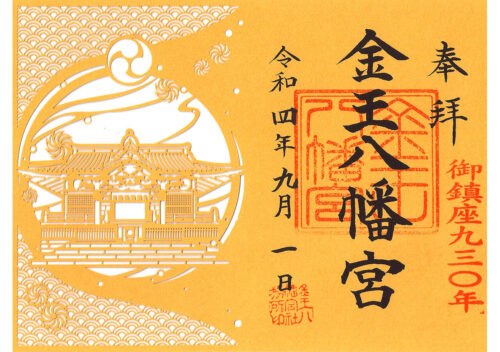

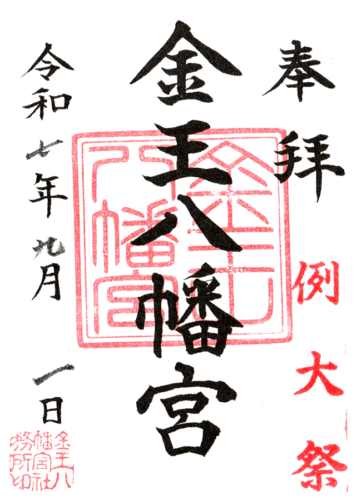

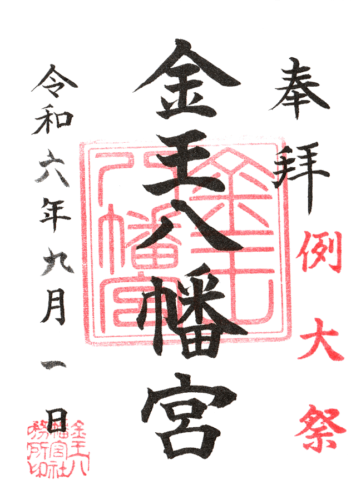

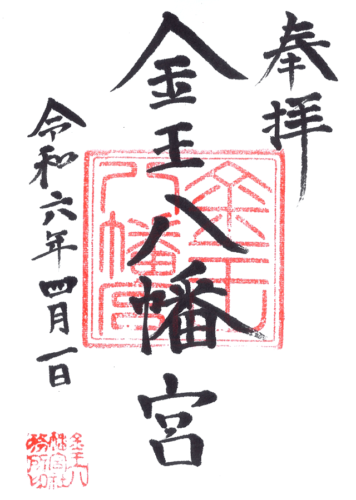

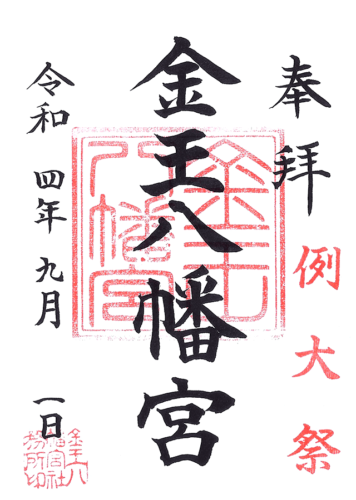

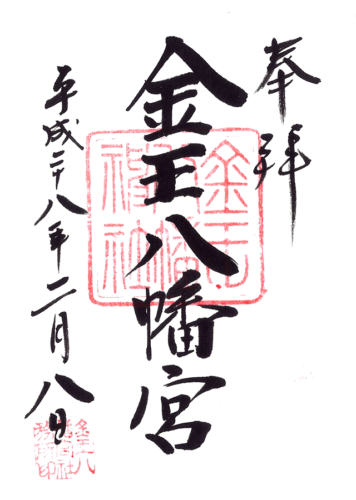

御朱印は令和四年(2022)7月より御鎮座930年を記念して朱印部分がリニューアル。

以前は「金王八幡神社」の朱印だったが現在は「金王八幡宮」の朱印となっている。(画像は例大祭限定御朱印)

以前は「金王八幡神社」の朱印だったが現在は「金王八幡宮」の朱印となっている。(画像は例大祭限定御朱印)

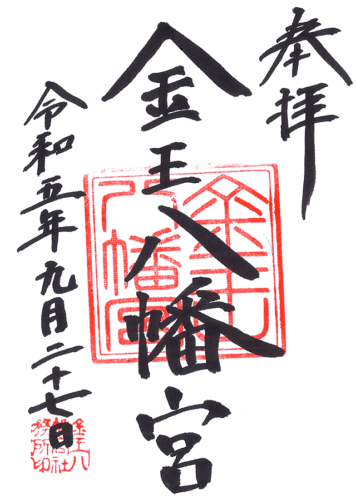

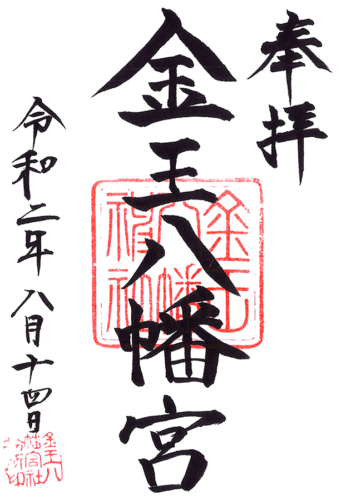

こちらは2023年に頂いた御朱印。

こちらは2023年に頂いた御朱印。

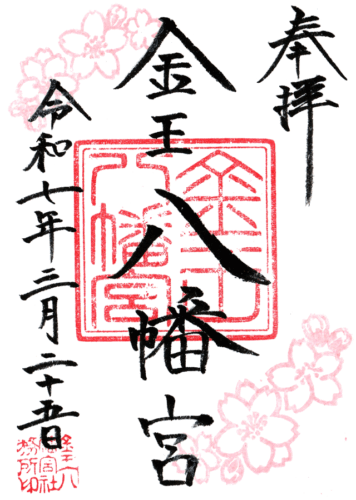

2025年3月に頂いた御朱印。

金王桜の開花に合わせて桜仕様の御朱印に。

金王桜の開花に合わせて桜仕様の御朱印に。

2025年の例大祭御朱印。

2025年の例大祭御朱印。

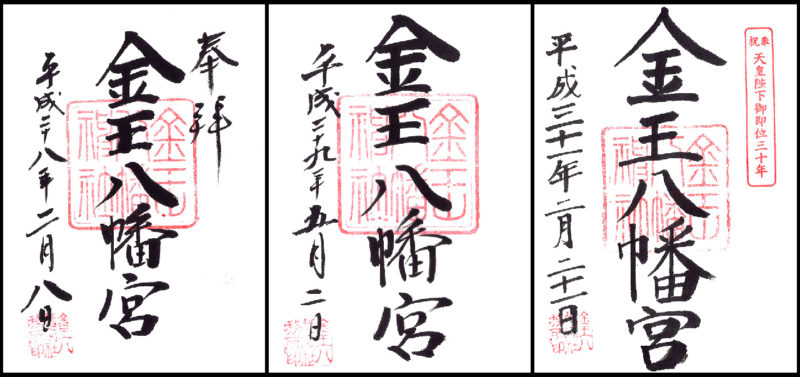

2022年7月以前の御朱印は「金王八幡神社」の朱印と社務所印。

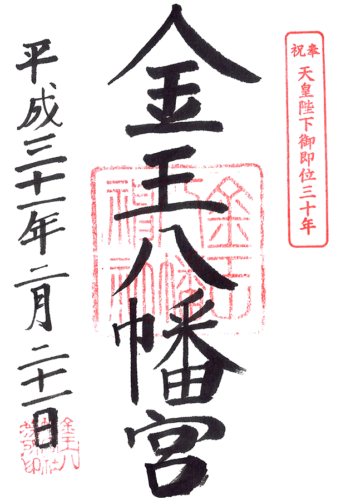

2019年参拝時は天皇陛下御即位三十年の奉祝印が押されていた。

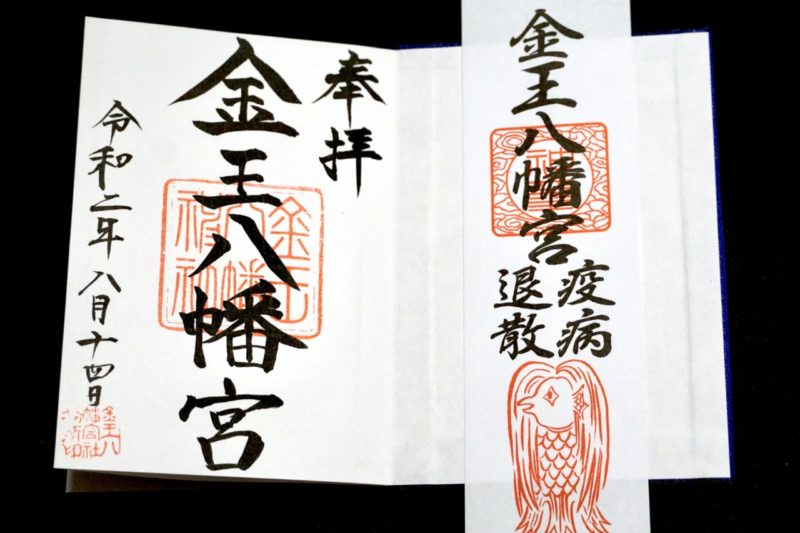

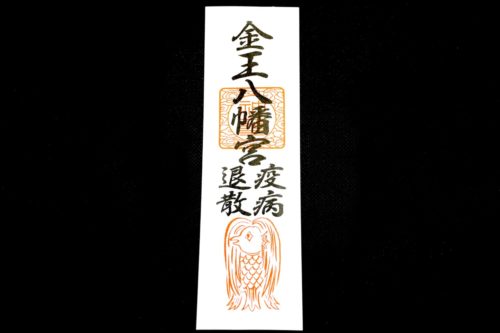

2019年参拝時は天皇陛下御即位三十年の奉祝印が押されていた。 2020年に頂いた御朱印と、新型コロナウイルス蔓延によってアマビエがデザインされた疫病退散の神札。

2020年に頂いた御朱印と、新型コロナウイルス蔓延によってアマビエがデザインされた疫病退散の神札。御鎮座930年限定切り絵御朱印・例大祭限定切り絵御朱印

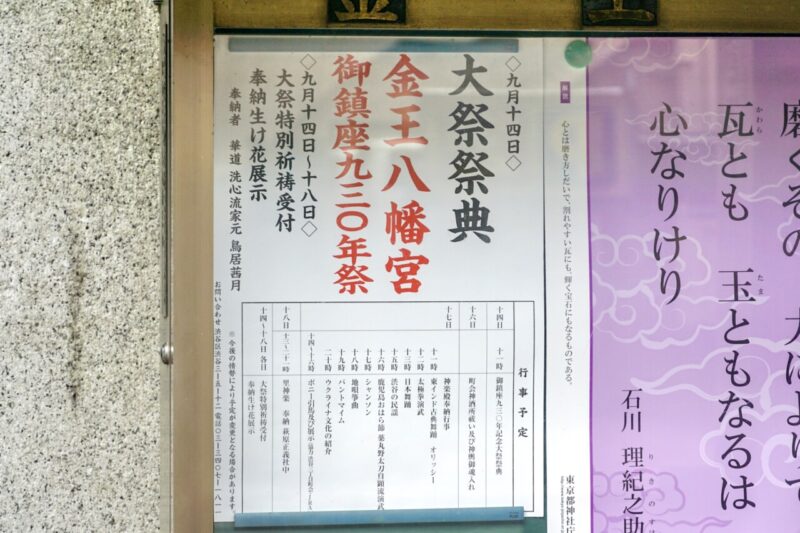

2022年は御鎮座930年の節目の年。

9月14日の御鎮座930年記念大祭祭典が斎行された。

9月14日の御鎮座930年記念大祭祭典が斎行された。

御鎮座930年を記念して9月1日より限定御朱印を授与。

当宮の社殿を切り絵でデザインした数量限定の切り絵御朱印。

当宮の社殿を切り絵でデザインした数量限定の切り絵御朱印。

慶長十七年(1612)造営の社殿の外観や虎や獏の彫刻部分を再現。

慶長十七年(1612)造営の社殿の外観や虎や獏の彫刻部分を再現。

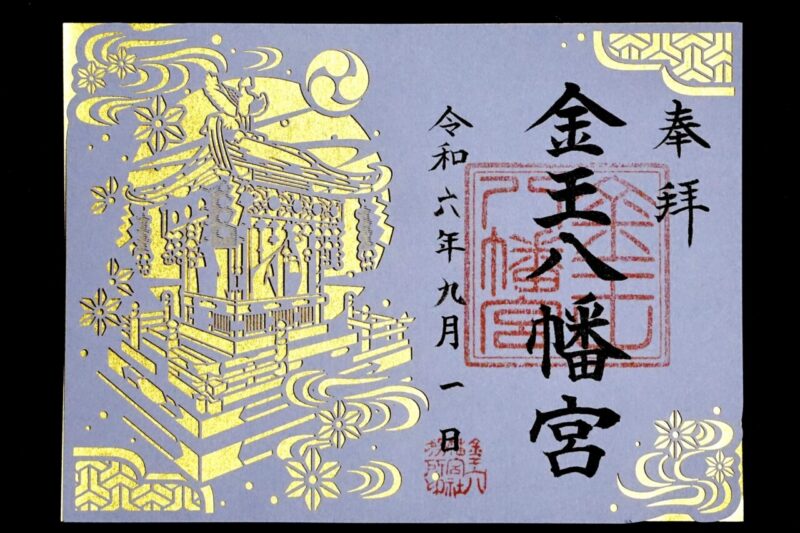

2024年9月の例大祭月にも限定の切り絵御朱印を授与。

鳳輦を切り絵でデザイン。

鳳輦を切り絵でデザイン。

9月15日に5年ぶりの鳳輦渡御が行われる事を記念した御朱印。

9月15日に5年ぶりの鳳輦渡御が行われる事を記念した御朱印。

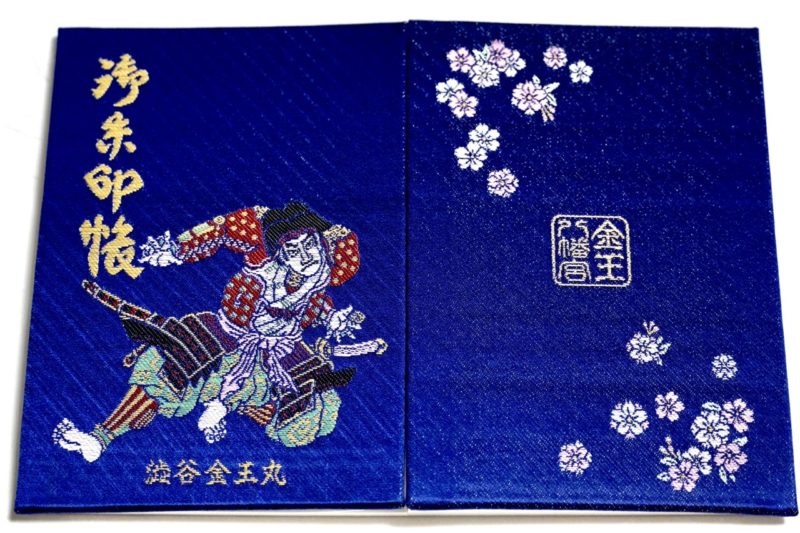

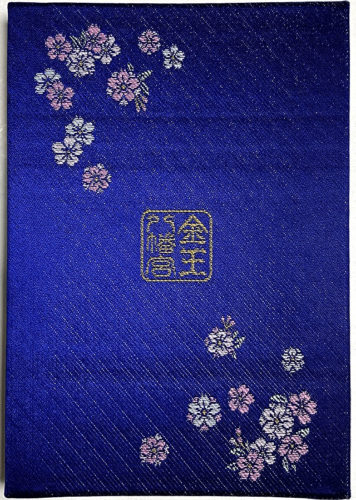

渋谷金王丸の御朱印帳

渋谷金王丸をデザインした御朱印帳も用意。

歌川国貞(後の豊国)が描いた『渋谷金王丸昌俊早打之図』の一部をデザイン。

歌川国貞(後の豊国)が描いた『渋谷金王丸昌俊早打之図』の一部をデザイン。

宝物館に奉納されている大絵馬と同じデザイン。

宝物館に奉納されている大絵馬と同じデザイン。

所感

渋谷の地名由来ともなった渋谷氏、その系譜の渋谷金王丸を社名に持つ当宮。

江戸時代に入ってからも青山の地名由来となった青山氏や春日局による崇敬、社殿の造営など、正に渋谷や青山の歴史を伝える神社であり、渋谷・青山の総鎮守として古くから崇敬を集めている。

渋谷の歴史を知る上で欠かせない神社。

渋谷というエリアにありながらも中々の広い境内を維持しているのも崇敬を集めているからこそ。

少し余談になるが当宮は外国人(オーストリア人)の神職がいる事でも話題になった事も。

境内にはベンチなども多く置かれて渋谷で働く人や学生などがよく座っており、渋谷の憩いの場になっている事が伝わる。

何より無料で一般公開している宝物館が素晴らしく、とても有り難い。

繁華街として発展した渋谷において、憩いの場となった良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(切り絵)

社務所にて。

※2022年7月より朱印を新しいものに変更。

※兼務社の「豊栄稲荷神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが、現在は初穂料500円に改定。

- 2024年例大祭/切り絵

- 御鎮座930年限定/切り絵

- 例大祭

- 桜仕様

- 例大祭

- 通常

- 通常

- 例大祭

- 旧御朱印

- 天皇陛下御即位三十年

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

当宮の御由緒にも伝わる渋谷金王丸をデザインしたもの。

裏面は境内にある金王桜。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

疫病退散神札

初穂料:100円

社務所にて。

新型コロナウイルスが拡散した当時に頒布されたアマビエがデザインされた疫病退散の神札。

参拝情報

参拝日:2025/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/25(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/01(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/09/27(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/14(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2019/02/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/02(御朱印拝受)

参拝日:2016/02/08(御朱印拝受)

コメント