目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

浅草三十三間堂の鎮守とされたお稲荷様

東京都台東区松が谷に鎮座する神社。

旧社格は村社で、松が谷の鎮守の一社。

京都の「三十三間堂」を模した「浅草三十三間堂」が建立された際にその鎮守として創建。

京都に倣い「通し矢」が行われていて、その的の先に鎮座した事から「矢先稲荷」と称された。

元禄十一年(1698)の火災で「浅草三十三間堂」は焼失し深川に移転したが、当社は当地にそのまま残され、地域の鎮守として信仰を集めた。

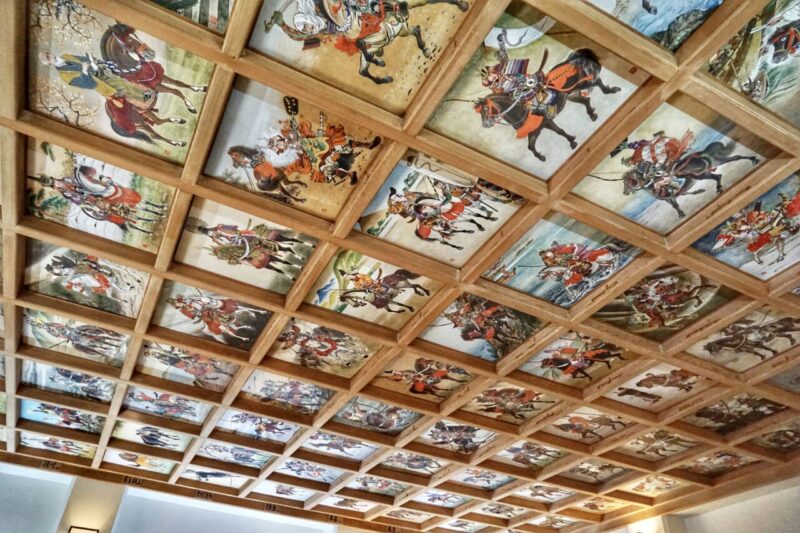

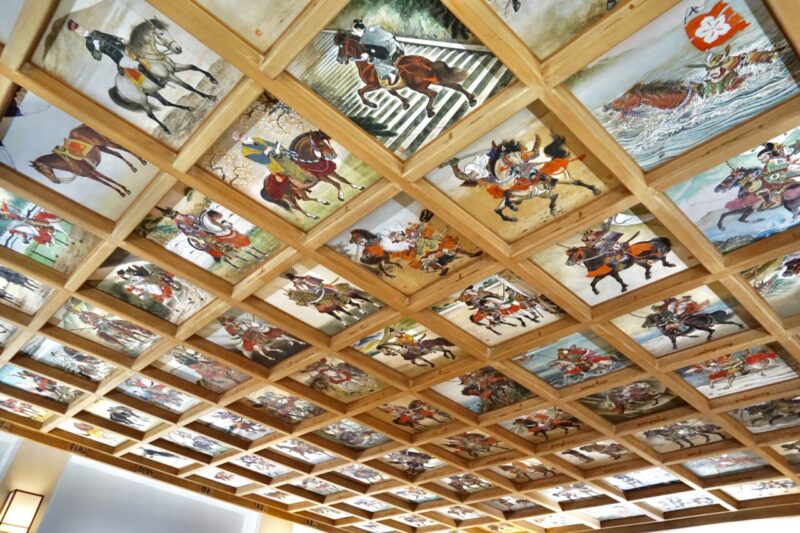

拝殿の天井には日本乗馬史をモチーフにした実に見事な100枚の天井絵が奉納。

現在は浅草名所七福神の福禄寿も担う。

神社情報

矢先稲荷神社(やさきいなりじんしゃ)

御祭神:倉稲魂命・福禄寿

社格等:村社

例大祭:6月15日

所在地:東京都台東区松が谷2-14-1

最寄駅:稲荷町駅・田原町駅・浅草駅・入谷駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/yasaki_inari_jinja/

御由緒

当社は寛永十九年(1642年)十一月二十三日に三代将軍家光が、当地に浅草三十三間堂を建立した際、その堂の鎮守として稲荷神を祭ったのに始まると伝えられています。

社伝によると、その神像は、上野東叡山寛永寺の開山、慈眼大師天海大僧正の寄進であるといわれております。

浅草三十三間堂射術稽古場の的先に奉納されたために、その社名も矢先稲荷神社と称されました。(境内の掲示より)

歴史考察

徳川家光によって建立された浅草三十三間堂

社伝によると、寛永十九年(1642)に創建。

第三代将軍・徳川家光によって京都の「三十三間堂」に倣い「浅草三十三間堂」を建立。

当社はその鎮守として創建された。

京都府京都市東山区にある仏堂。

正式名称は「蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう)」。

後白河上皇が離宮内として建立した仏堂を起源とし、本堂や本尊などが国宝指定。

江戸時代初期には長さ約121mの本堂西軒下で矢を射る「通し矢」が隆盛。

各藩の弓術家によって「通し矢」が行われた。

京都の「三十三間堂」での「通し矢」の隆盛を受けて江戸に建立されたのが「浅草三十三間堂」。

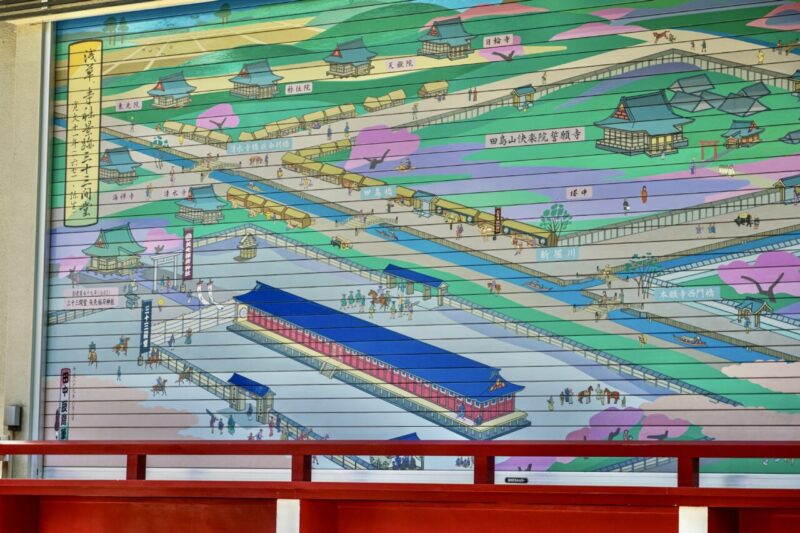

神楽殿には当時の姿が描かれている。

神楽殿には当時の姿が描かれている。

通し矢の的の先に鎮座した事から矢先稲荷

「浅草三十三間堂」では、京都の「三十三間堂」に倣い「通し矢」が行われた。

建立にあたり三代将軍・徳川家光の命で、旗本の吉田久馬助重信が射初めを行っている。

「三十三間堂」で行われ江戸時代初期に隆盛した競技。

長さ約121mの距離がある軒下(縁の北端に的を置き縁の南端から射つ)を軒天井に当たらぬよう矢で的を射抜き、一昼夜のうちに何本的に当てることができるかという競技。

軒下を射通すには強弓を強く射る力と正確な技が必要で、各藩の弓術家が競い、弓術家にとっての名誉となった。

当社はこうした「浅草三十三間堂」の鎮守として創建。

右手に長く続くのが「浅草三十三間堂」で、その先の左手にあるのが当社。

右手に長く続くのが「浅草三十三間堂」で、その先の左手にあるのが当社。

「通し矢」が行われた的の先に鎮座した事から「矢先稲荷」と称された。

当社の御神体は天海によって寄進された木像だと伝わる。

天台宗の僧であり、南光坊天海や智楽院とも呼ばれる。

江戸幕府初期の宗教政策に深く関与し、初代将軍・徳川家康から三代将軍・徳川家光の代まで側近として活躍した。

勅額火事で三十三間堂は深川へ移転・当社は残される

元禄十一年(1698)、勅額火事が発生し「三十三間堂」が焼失。

元禄に起こった大火の1つ。

京橋南鍋町(現在の銀座)近くの仕立物屋・九右衛門宅より出火。

南風に煽られる形で延焼が続き神田橋の外へも延焼、浅草や先住まで火は及んだ。

死者は3,000人以上と推定され、多くの寺院や大名屋敷も焼失。

上野「寛永寺」の根本中堂・文殊楼・仁王門が落成した同年、東山天皇より根本中堂へ掲げる勅額が届いた日に発生した火事のため「勅額火事」と呼ばれ、かつては「中堂火事」とも称された。

元禄十四年(1701)、「三十三間堂」は深川に再建。

「富岡八幡宮(深川八幡)」の東側に再建されたため「深川三十三間堂」や「江戸三十三間堂」など称された。

歌川広重が描いた「深川三十三間堂」。

深川で再建後も通し矢が行われ、記録達成の弓術家は「江戸一」を称した。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

勅額火事によって焼失し深川へ移転した「三十三間堂」であったが、その鎮守であった当社は創建の地である浅草に残された。

これは地域の町民たちの要望によって残されたものだと云う。

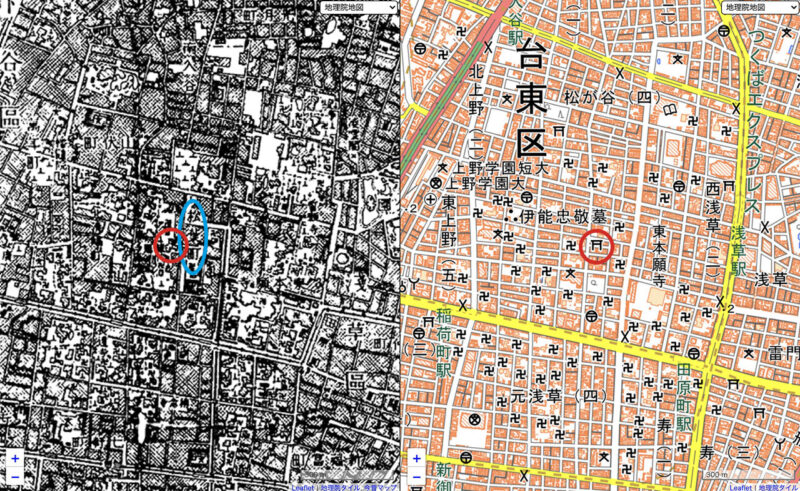

江戸切絵図から見る当社付近

当社周辺の様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の浅草周辺の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の左に描かれている。

赤円で囲ったのが当社。

切絵図には神社の印が描かれておらず三宅岸蔵と云う人物の住まいとなっているが、ここが当社の鎮座地。

当社の南側の緑で囲ったエリアが「浅草三十三間堂」があったと思われる場所。

明治以降の歩み・戦後の再建と天井絵の奉納

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二年(1869)、浅草坂本町・浅留町などがが合併して浅草松葉町が成立。

これが現在の松が谷で当社は一帯の鎮守のうちの一社であった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

青円で囲った箇所に松葉町の文字が見えこれら一部の鎮守であった。

昭和四年(1929)、村社へ昇格。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿を焼失。

昭和三十五年(1960)、現在の社殿を再建。

昭和三十九年(1964)、日本乗馬史をモチーフにした100枚の天井絵が奉納された。

昭和三十九年(1964)、日本乗馬史をモチーフにした100枚の天井絵が奉納された。

今では当社のシンボルとなっている。

今では当社のシンボルとなっている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は「浅草名所七福神」の福禄寿としても崇敬を集めている。

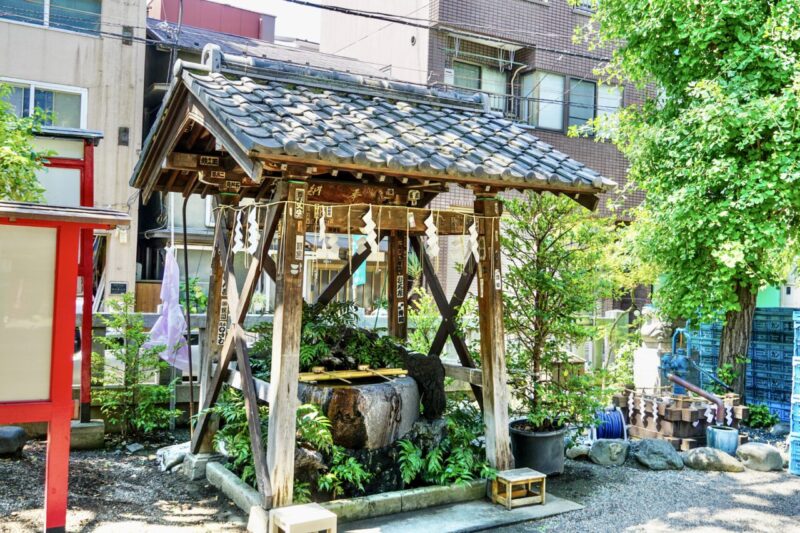

境内案内

かっぱ橋道具街のすぐ近くに鎮座

最寄駅の稲荷町や田原町から徒歩7分ほどの距離に鎮座。

東側には有名な「かっぱ橋道具街」があり、当社はその一部鎮守を担う。

当社のすぐ近く台東区松が谷地区・西浅草地区にある約800mの道具街。

食器具・包材・調理器具・食品サンプル・食材・調理衣装などを一括に扱う道具専門の問屋街で「調理・厨房備品に関するものなら何でも揃う」と称される。

文化年間(1804年-1818年)に水害で悩まされた新堀川の整備を私財を投じて行った合羽屋喜八と云う人物が合羽橋の由来とされ、この工事を河童たちが手伝ったと云われている。

「曹源寺」(松が谷3)に葬られいつしか「かっぱ寺」と呼ばれるようになった。

道具街としては大正時代に数軒の古道具商が店を構えたことが起源とされ、戦後になって現在のような調理・厨房備品の道具街として発展。

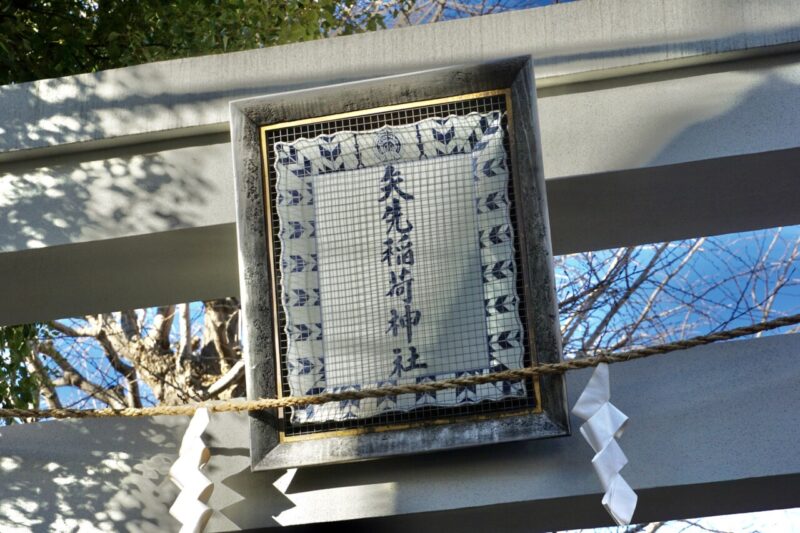

細い路地に面して鳥居。

鳥居には陶器製の扁額。

鳥居には陶器製の扁額。

矢羽で囲まれた陶器製の扁額で美しい。

矢羽で囲まれた陶器製の扁額で美しい。

鳥居側から東を見ると東京スカイツリー。

この先に「かっぱ橋道具街」があり、その先が東京スカイツリーと東京下町らしい光景。

この先に「かっぱ橋道具街」があり、その先が東京スカイツリーと東京下町らしい光景。

戦後に鉄筋コンクリート造で再建された社殿

東向きに社殿。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

昭和三十五年(1960)に再建された社殿。

昭和三十五年(1960)に再建された社殿。

鉄筋コンクリート造で、手狭な境内ながら立派な社殿。

鉄筋コンクリート造で、手狭な境内ながら立派な社殿。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

午年に注目!日本乗馬史をモチーフにした100枚の天井絵

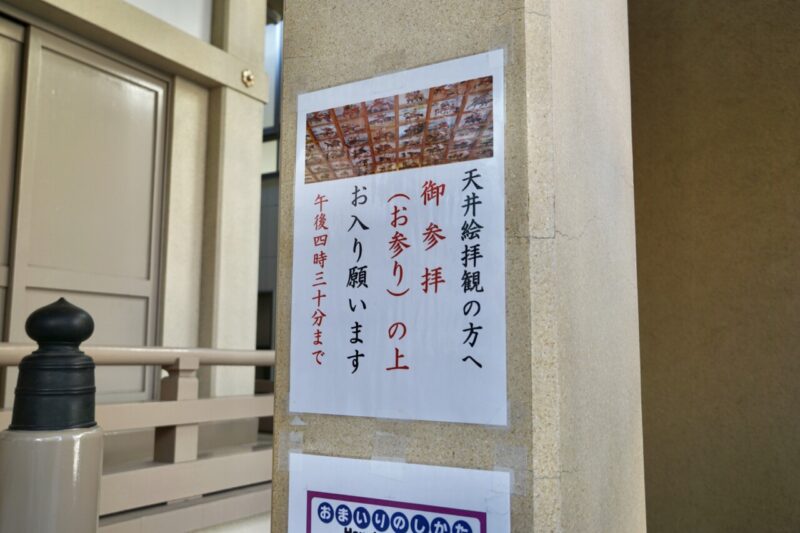

当社の拝殿には実に見事な天井絵が奉納されている。

案内があり時間内にマナーを守った上で拝観可能。

案内があり時間内にマナーを守った上で拝観可能。

社務所に声をかけてから昇殿させてもらうのが良いだろう。

社務所に声をかけてから昇殿させてもらうのが良いだろう。

昭和三十九年(1964)に拝殿の天井に奉納された天井絵。

日本乗馬史をモチーフにした100枚もの天井絵。

日本乗馬史をモチーフにした100枚もの天井絵。

神話の時代から昭和までいずれも日本史が好きな人からするとニヤリとできる絵。

神話の時代から昭和までいずれも日本史が好きな人からするとニヤリとできる絵。

那須与一や源義経。

那須与一や源義経。

「愛宕神社」の出世の石段で名声を高めた曲垣平九郎。

「愛宕神社」の出世の石段で名声を高めた曲垣平九郎。

さらには乃木大将や金メダリストのバロン西まで様々。

さらには乃木大将や金メダリストのバロン西まで様々。

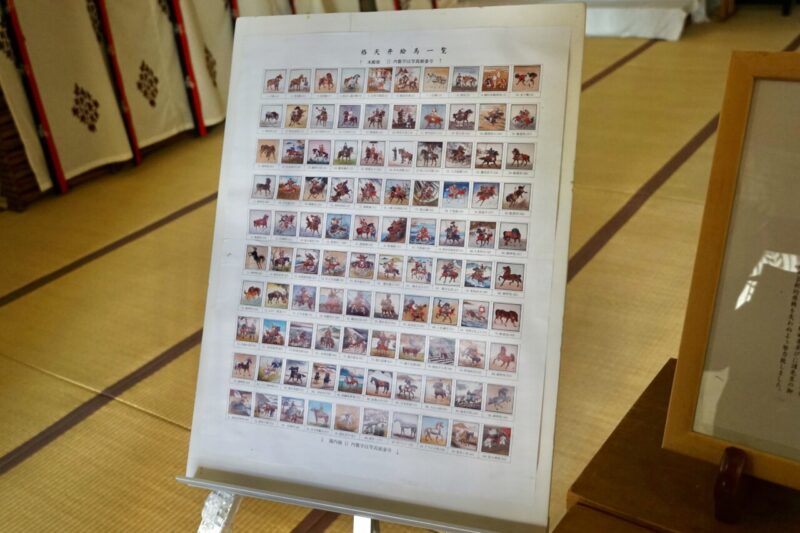

一覧も用意されているので確認しながら拝観すると実に面白く時を忘れてしまう。

一覧も用意されているので確認しながら拝観すると実に面白く時を忘れてしまう。

昭和三十五年(1960)に現在の社殿が再建されるにあたり、弓術(当社は弓術者が使用した「浅草三十三間堂」の鎮守として創建)とゆかりの深い馬術の絵を奉納したいとの氏子の思いから、海老根駿堂氏が約5年あまりかけて描き奉納された。

月替り御朱印・浅草名所七福神の福禄寿

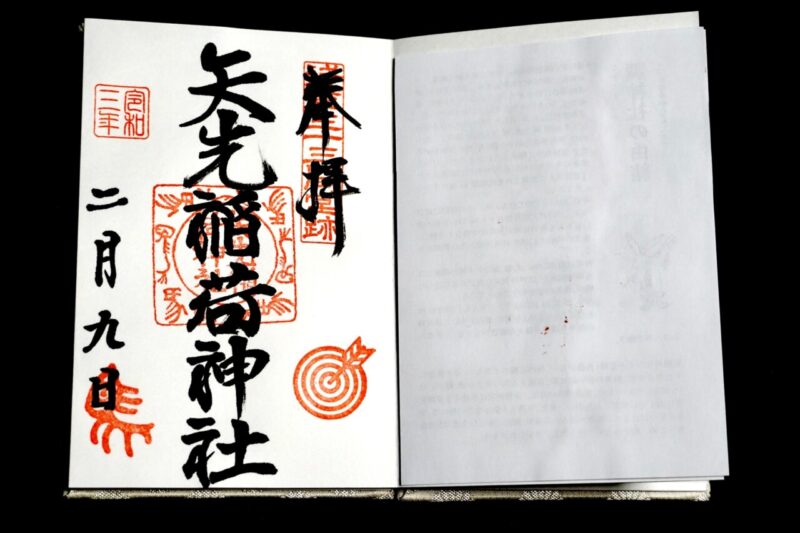

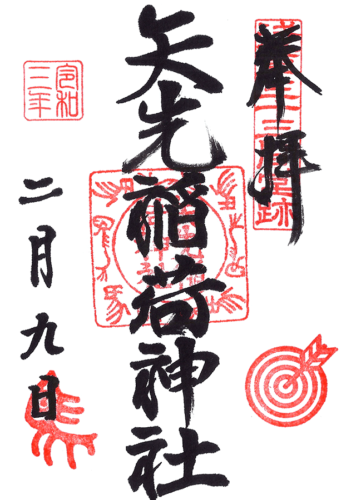

御朱印は「矢先稲荷神社」の朱印で、周囲に「馬」の甲骨文字。

「浅草三十三間堂跡」の朱印と、的に矢(通し矢)と「馬」の甲骨文字。

「浅草三十三間堂跡」の朱印と、的に矢(通し矢)と「馬」の甲骨文字。

月替り御朱印・夏詣やさくら詣など限定御朱印を用意することも。

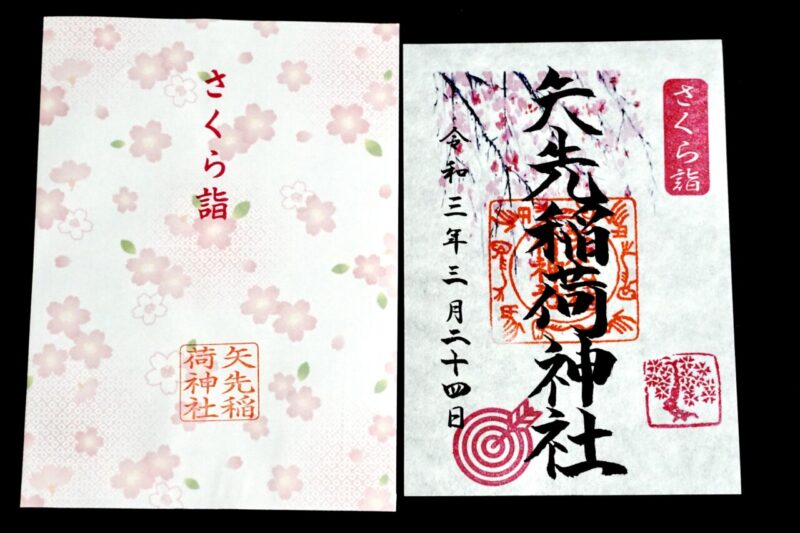

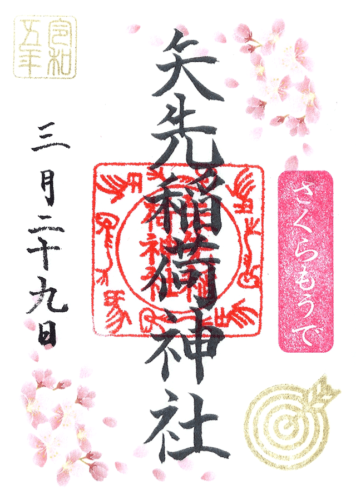

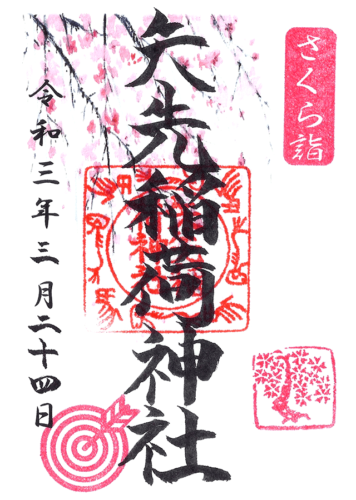

こちらは2021年のさくら詣御朱印。

こちらは2021年のさくら詣御朱印。

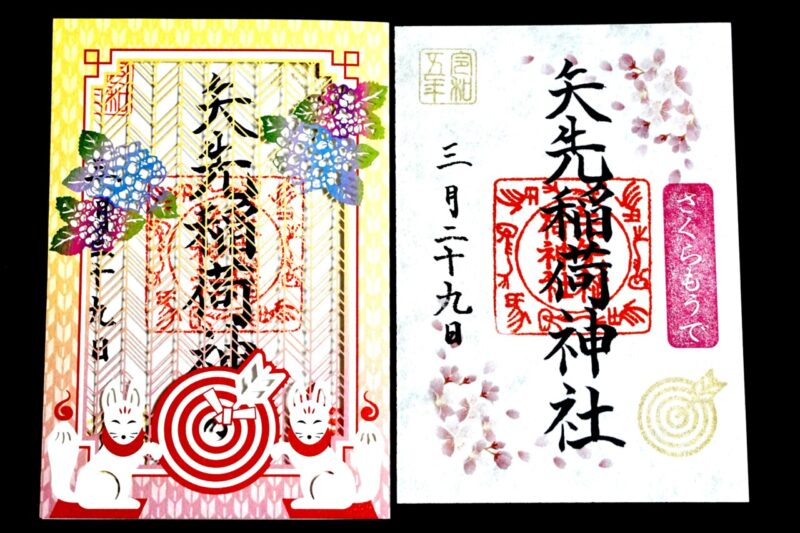

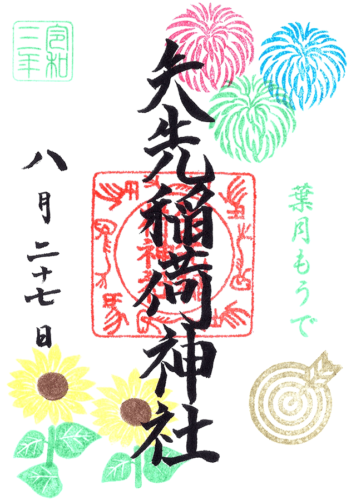

2021年8月の月替り御朱印。

2021年8月の月替り御朱印。

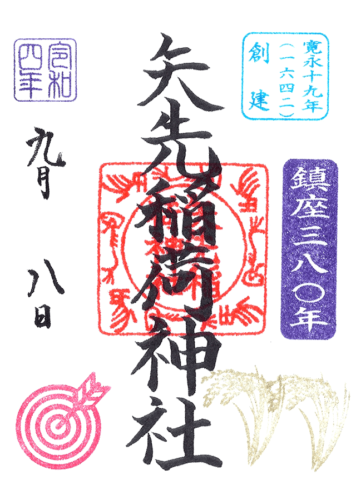

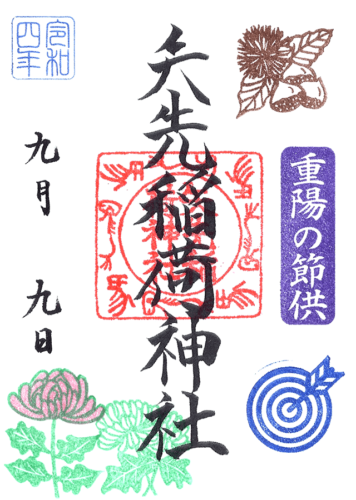

2022年9月に頂いた御朱印。

左は重陽の節供御朱印、右は鎮座380年の限定御朱印。

左は重陽の節供御朱印、右は鎮座380年の限定御朱印。

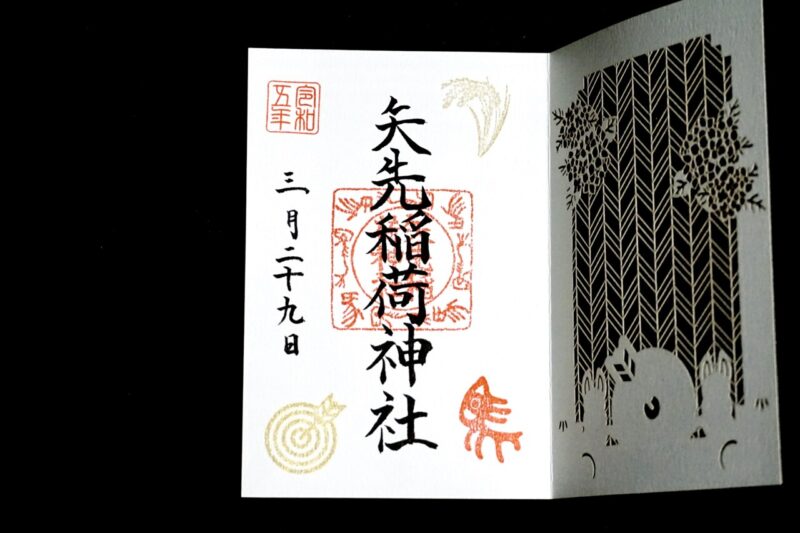

2023年3月に頂いた御朱印。

さくら詣御朱印と切り絵御朱印。

さくら詣御朱印と切り絵御朱印。

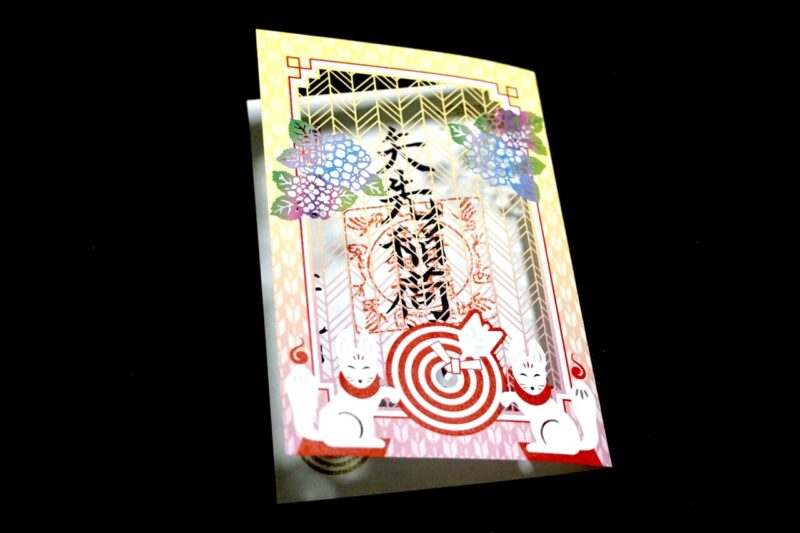

切り絵御朱印は2023年より通年授与だがなくなり次第終了。

切り絵御朱印は2023年より通年授与だがなくなり次第終了。

このように切り絵部分と台紙部分がくっついている形。

このように切り絵部分と台紙部分がくっついている形。

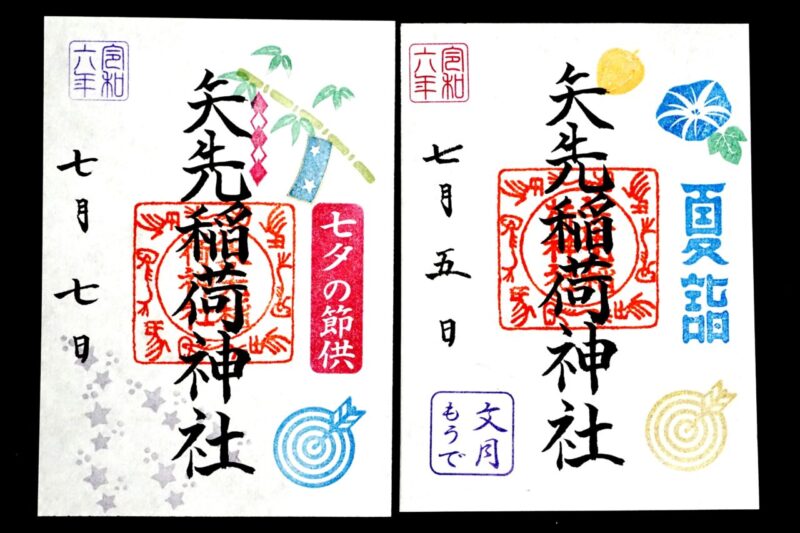

2024年7月に頂いた御朱印。

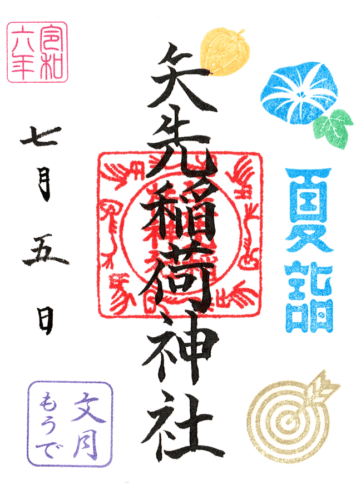

夏詣御朱印と七夕の節供御朱印。

夏詣御朱印と七夕の節供御朱印。

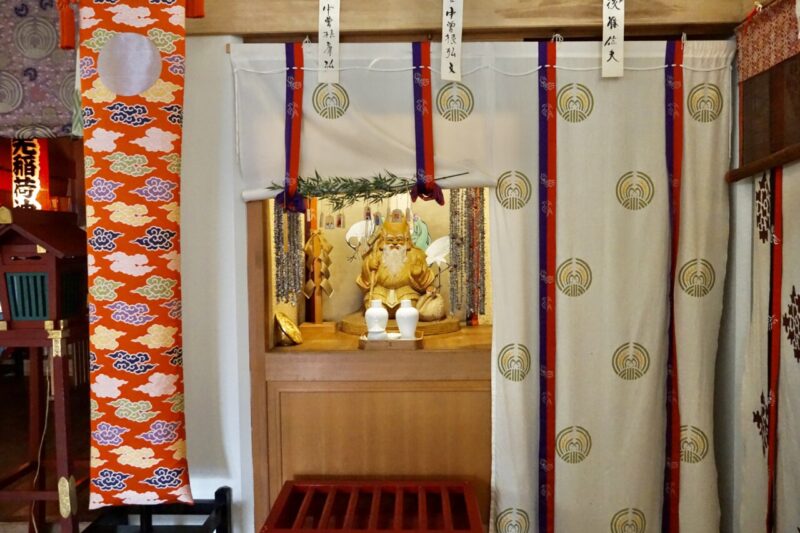

当社は「浅草名所七福神」の福禄寿を担う。

社殿内には福禄寿が祀られている。

社殿内には福禄寿が祀られている。

そのため浅草名所七福神・福禄寿の御朱印も頂ける。

そのため浅草名所七福神・福禄寿の御朱印も頂ける。

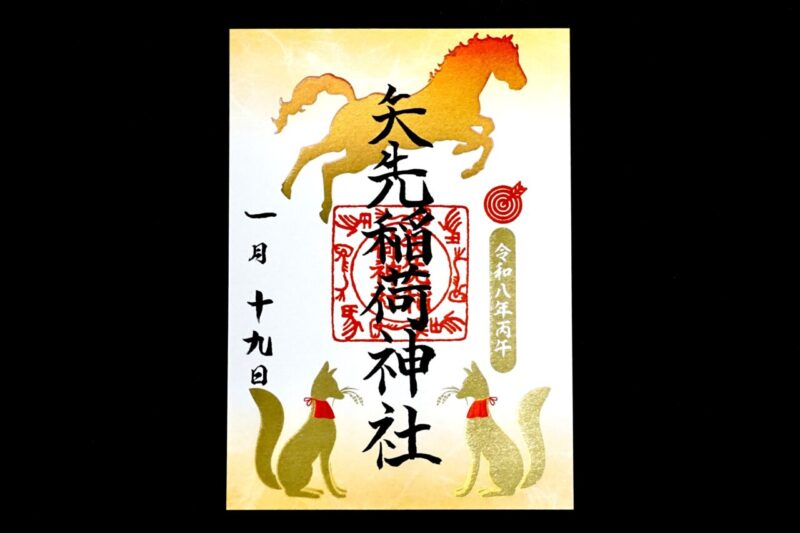

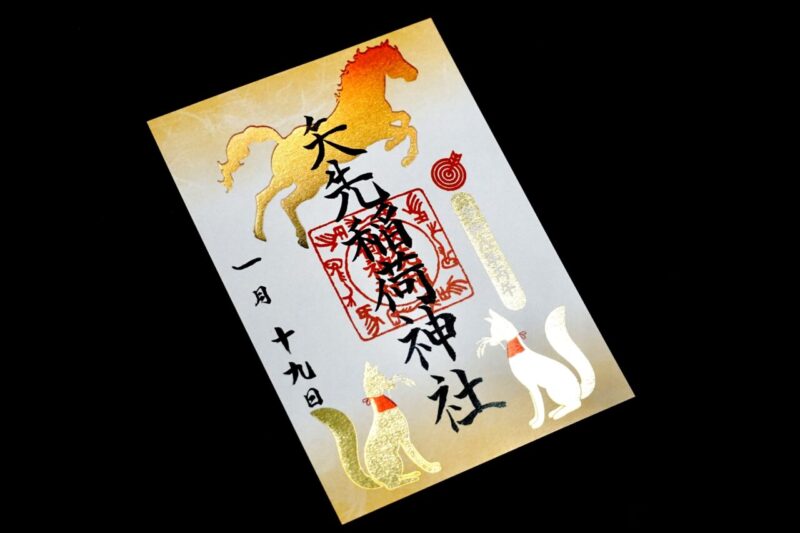

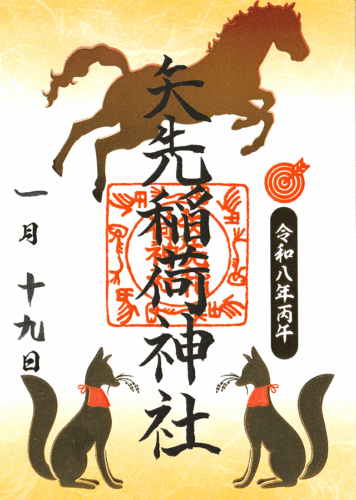

午年限定の箔押し御朱印

2026年元日からは午年限定の箔押し御朱印を授与。

お稲荷様の神使である狐と、干支の馬がキラキラな箔押し仕様に。

お稲荷様の神使である狐と、干支の馬がキラキラな箔押し仕様に。

馬にまつわる当社らしい御朱印。

馬にまつわる当社らしい御朱印。

所感

当地にあった「浅草三十三間堂」の鎮守として創建された当社。

京都の「三十三間堂」を模して建立されたため、江戸の通し矢が行われ賑わったと云う。

火災によって「三十三間堂」は深川へ移転してしまうが、当社はそのまま当地に残された。

当地周辺は浅草坂本町と呼ばれ、吉原大火で吉原が燃えた後は吉原の遊女が移り住み、吉原が再建された後も私娼の町、さらには大道芸人の集まる町として賑わった。

明治維新後も芸人の町として栄えた場所で、戦後になると「かっぱ橋道具街」で有名となる。

当社はそうして発展した地域の鎮守として崇敬を集めている。

戦後に社殿が再建された際も、実に見事な天井絵が奉納された事からも、氏子崇敬者からの崇敬の篤さが伝わると云うもの。

参拝時はぜひ昇殿した上で天井絵を見てもらいたいと思う。

浅草に「三十三間堂」があった事など知らない人が多いであろうが、当社がそうした地域の歴史と信仰を今に伝えていて、良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※さくら詣や夏詣など季節や祭事に応じた限定御朱印あり。(詳細はホトカミ内のお知らせ一覧にて)

※浅草名所七福神・福禄寿の御朱印も頂ける。

- 午年箔押し

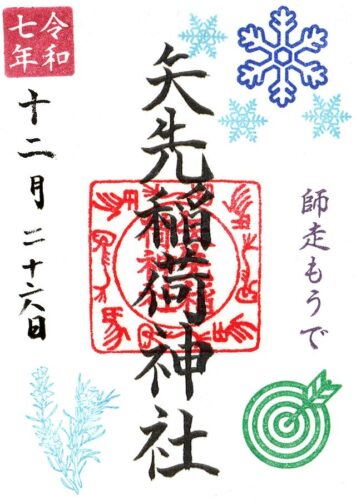

- 2025年12月

- 2024年七夕の節供

- 2024年夏詣

- 切り絵

- 2023年さくら詣

- 鎮座380年

- 2022年重陽の節供

- 2021年8月

- 2021年さくら詣

- 通常

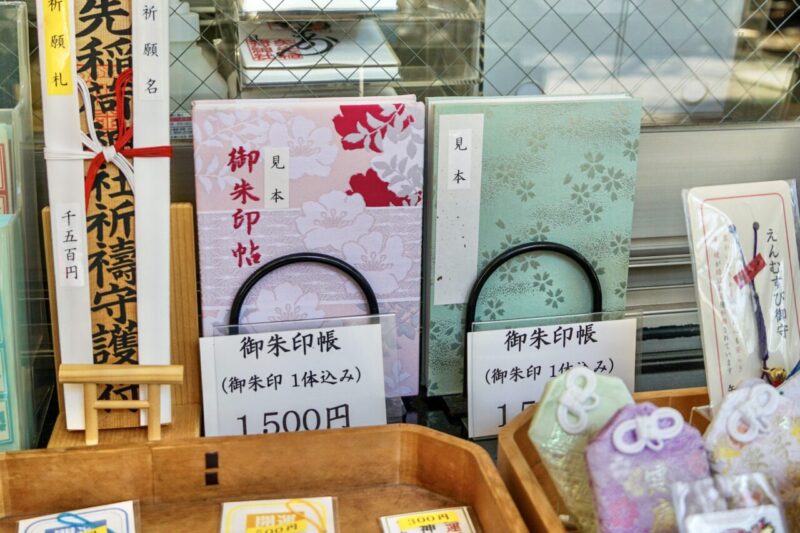

御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

社務所にて。

汎用の御朱印帳を用意。

桃色と緑色の2種類。

- 社務所掲示

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2026/01/19(御朱印拝受)

参拝日:2025/12/26(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/05(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/03/29(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/27(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/09(御朱印拝受)

コメント