目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

学問と芸能の神・小野篁を祀る神社

東京都台東区下谷に鎮座する神社。

旧社格は村社で、入谷や下谷などの鎮守。

博学広才として知られた小野篁を祀り「学問・芸能の神」として信仰を集める。

渥美清の願掛けエピソードから「仕事運向上の神」としても知られる。

境内には「下谷坂本の富士塚」と呼ばれる富士塚や、日本三大庚申の1つとされる庚申塚が整備。

現在は「下町八社福参り」の一社にもなっている。

神社情報

小野照崎神社(おのてるさきじんしゃ)

御祭神:小野篁命

相殿神:菅原道真命

社格等:村社

例大祭:5月第3土・日曜

所在地:東京都台東区下谷2-13-14

最寄駅:入谷駅・鶯谷駅

公式サイト:http://onoteru.or.jp/

御由緒

852年(仁寿2年)、篁公が逝去された年、御東征の際に住まわれた上野は照崎の地に創建されました。江戸時代に入り、国策として寛永寺の建立が始まると、末社である稲荷神社の境内地であった現在の地に遷座されました。江戸時代後期には、学問の神様である菅原道真命も回向院より当社に遷祀され、御配神としてお祀りしております。(頒布の資料より)

歴史考察

和歌・漢詩・書道・絵画にも通じた博学広才な小野篁

社伝によると、仁寿二年(852)に創建と伝わる。

当地の里人たちが、小野篁を祀る神社として創建したと云う。

平安時代前期の公卿。

博学広才の人物として知られる。

漢詩や和歌に秀でただけでなく、書においても天下無双で、画も「人の及ぶところではない」と称される程、和歌・漢詩・書道・絵画に通じる。

法律の解説書である『令義解』の編纂にも深く関与し、政務能力に優れ、皇太子付きの教育官である東宮学士を務めるなど、学問にも長けた人物であった。

異名は「野相公」「野宰相」として知られる。

真を好み権威に従わない野狂・清貧で親孝行な人物

小野篁は、真を好み権威に従わない反骨精神を持った人物としても知られる。

当時の貴族たちからは異端とみなされ「野狂」と称された。

反骨精神を伝える逸話としては、遣唐使のエピソードが挙げられる。

遣唐使の副使に任命されるも、2度の渡航に失敗。

3度目の渡航の際、これまでの渡航失敗によって、大使・藤原常嗣の乗船する第1船が損傷して漏水していたため、常嗣の上奏により、篁の乗る第2船を第1船とし常嗣が乗船する事となった。

これに対して「己の利得のために他人に損害を押し付けるような道理に逆らった方法が罷り通るなら、面目なくて部下を率いることは到底できない」と抗議し乗船を拒否。

その後、『西道謡』という遣唐使や朝廷を風刺する漢詩を作ったため、嵯峨天皇の怒りを買い、隠岐に流罪となる。

後に文才に優れているという理由から赦される。

『小倉百人一首』では参議篁の名で知られ、隠岐に流された際に悲しい別れの歌を詠んでいる。

わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣舟(小倉百人一首)

大海原のたくさんの島々を目指して漕ぎ出してしまった、と都にいる人に伝えてくれ。漁師の釣舟よ。

また、母親孝行であり、金銭には淡白で家は貧しく清貧な人物であった。

このように博学広才であり、真を好み反骨精神に溢れた篁。

清貧かつ親孝行者として知られ、数々の逸話や伝説が残っている。

閻魔大王のもとで裁判の補佐をしていた伝説

小野篁には、閻魔大王のもとで裁判の補佐をしていたと云う「冥官伝説」が古くから伝えられる。

昼間は朝廷で官吏を、夜間は冥府で閻魔大王の補佐をしていた云う。

当時の大臣・藤原良相(ふじわらのよしみ)が重病で死の淵をさまよっていた際、良相が閻魔大王のもとに赴くと、閻魔大王の隣には篁がいて「彼は人格者であるため自分に免じて許して欲しい」と閻魔大王に直訴。

その甲斐があって、良相は死の淵から生還する事ができた。

良相は後日、参議として閣議に出席した篁に、閻魔大王とのやり取りを尋ねた。

すると、篁は自分が若い頃の失敗を良相が庇ってくれた恩だと答え、「この事はどうか他言しないよう」と耳打ちをしたと云う。

それだけ篁という人物が名を馳せていたという事なのであろう。

篁が逝去した後に上野照崎の地に創建

仁寿二年(852)、病によって小野篁が逝去。

同年、上野照崎の地に当社が創建されたと社伝に伝わる。

上野照崎の地は、現在の上野公園にあたる一画とされる。

篁が上野国での国司の任を終えて帰洛する途中、しばらく上野照崎(現・上野公園)の地に留まって風光を賞したと伝わる。

篁を敬慕した里人たちによって「小野照崎大明神」と称され、祀られたと云う。

これが当社の始まりとされる。

寛永寺建立のため現在地に遷座

寛永二年(1625)、天海が「寛永寺」を開山。

京の都の鬼門を守護する「比叡山延暦寺」に対して、江戸の鬼門を守護する「東の比叡山」という意味で、山号を「東叡山寛永寺」とし、徳川将軍家の菩提寺とされた。

台東区上野桜木にある天台宗関東総本山の寺院。

徳川家光と天海によって徳川将軍家の祈祷所・菩提寺として創建され、江戸時代には天台宗の本山として強大な権勢を誇った。

現在の上野恩賜公園は殆どが寛永寺の敷地であった。

寛永年間(1624年-1645年)、「寛永寺」建立のため幕府より移転を命じられる。

当社の末社であった坂本村の「長左衛門稲荷社」(現・境内社)の社地に遷座。

これが現在の鎮座地となり、坂本村の鎮守となった。

別当寺は「嶺松院」が担った。

江戸時代に富士塚・現社殿を整備・菅原道真を祀る

文政十一年(1828)、富士塚が築造される。

現在も境内に残る富士塚で、現在は「下谷坂本の富士塚」として重要有形民俗文化財に指定。

現在も境内に残る富士塚で、現在は「下谷坂本の富士塚」として重要有形民俗文化財に指定。

慶応二年(1866)、現在の社殿が造営。

多くの災禍を免れ、改修されつつ現存している。

江戸末期、「回向院」より菅原道真自刻と伝わる像が遷され相殿として祀る。

そのため「江戸二十五天神」の一つに数えられた。

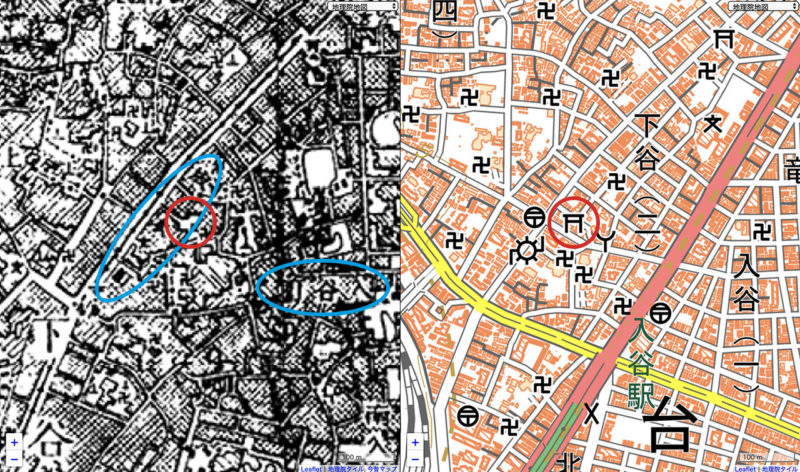

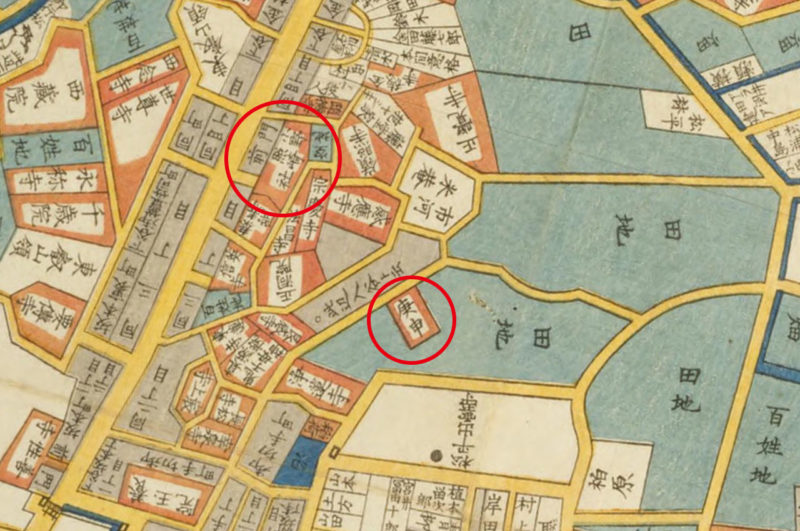

江戸切絵図から見る当社

当社周辺の様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の浅草周辺の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の左下に描かれている。

左上の赤円で囲ったのが「小野照崎社」と書いてある当社。

当社の社頭には門前町が出来ていた事が分かる。

現在は南と西に参道があるが、当時は西側の参道が表参道であった。

中央の赤円で囲ったのが「庚申」と記された庚申堂。

現在は当社の境内にある庚申塚であり、「入谷庚申堂」と呼ばれ日本三大庚申の一つとされた。

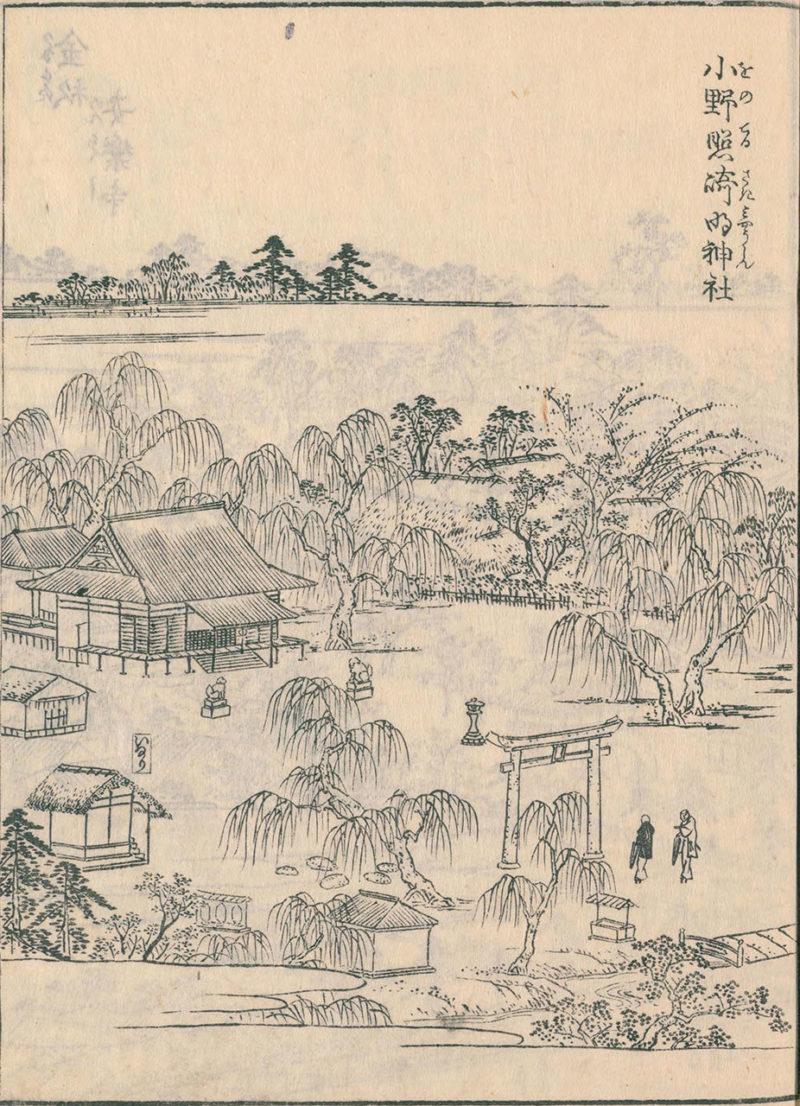

江戸名所図会に描かれた当社

「小野照崎明神社」として描かれているのが当社。

現在の西側の参道から見たもので旧社殿が描かれている。

左手には「いなり」の文字があり、これが現在も境内社となっている「長左衛門稲荷」。

当社が遷座する以前より鎮座していた産土神である。

別ページには「入谷庚申堂」が描かれている。

これが現在、境内に整備されている当社の庚申塚。

大阪の「大阪四天王寺庚申堂」、京都の「大黒山金剛寺庚申堂」と共に「日本三大庚申」と呼ばれ崇敬を集めていたと云う。

明治維新以後と戦後の歩み

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列する。

明治十一年(1878)、当社を由来とする下谷小野照町を下谷坂本4丁目に編入。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、坂本村の一部が入谷区に編入。

入谷町となり、当社の氏子地域は旧坂本町の他、入谷町の一画を現在も引き継いでいる。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

青円で囲った箇所に坂本町の名が見え、下谷坂本町や入谷町を含めた一帯の鎮守であった。

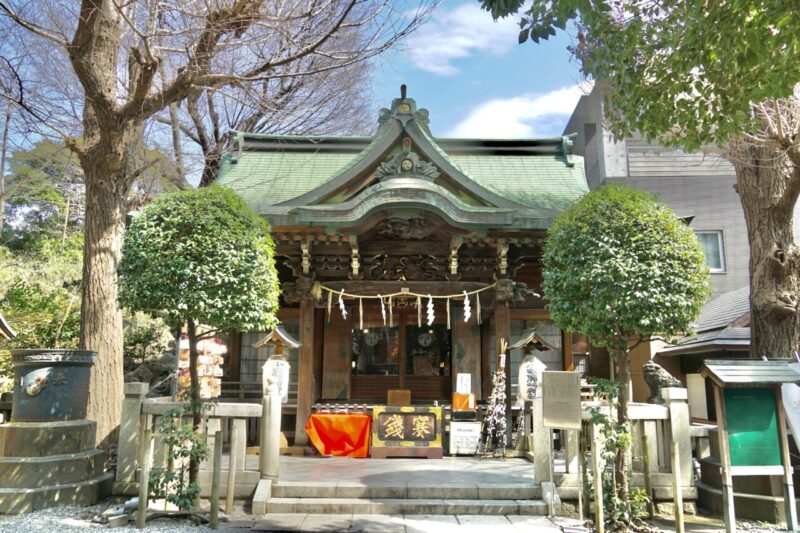

慶応二年(1866)に造営した社殿が現存。

当時の写真と現在の社殿を見比べてみても変わらない。

戦後に入り境内整備が進む。

昭和五十四年(1979)、当社境内にある富士塚が「下谷坂本の富士塚」として重要有形民俗文化財に指定。

現在は「下町八社福参り」の一社としても崇敬を集めている。

境内案内

入谷駅から徒歩すぐの通りに面して鎮座

最寄駅の入谷駅から西へ少しの立地に鎮座。

駅からすぐ、通りに面した南向きに鳥居。

駅からすぐ、通りに面した南向きに鳥居。

現在は駅から近く通り沿いにある事で、こちらから参拝する方が多い。

現在は駅から近く通り沿いにある事で、こちらから参拝する方が多い。

鳥居の両脇に一対の狛犬。

大正十一年(1922)に奉納された狛犬。

大正十一年(1922)に奉納された狛犬。

ややデフォルメされた表情が特徴的。

ややデフォルメされた表情が特徴的。

鳥居を潜ると社務所の奥に社殿の側面が見えてくる。

社殿の側面に出る事から分かるように、こちらは裏参道の扱いになる。

社殿の側面に出る事から分かるように、こちらは裏参道の扱いになる。

南参道を進んで左手に手水舎。

綺麗に整備された手水舎。

綺麗に整備された手水舎。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

西側が表参道・江戸時代の古い鳥居

表参道は西側の参道となり、通りに面して置かれた社号碑が参道の入口。

昭和三年(1928)に建立された「小野照崎神社」の社号碑。

昭和三年(1928)に建立された「小野照崎神社」の社号碑。

社号碑の先の路地を進むと正面に鳥居。

現在は細い路地に面している参道であるが江戸時代の頃からある参道がこちら。

現在は細い路地に面している参道であるが江戸時代の頃からある参道がこちら。

江戸時代の頃などはこちら側に門前町が開かれていた。

鳥居の前には神橋が架かっていて、かつては小川が流れていたことを偲ぶ。

鳥居の前には神橋が架かっていて、かつては小川が流れていたことを偲ぶ。

当地周辺は下谷坂本町、下谷小野照町と呼ばれた門前町。

当地周辺は下谷坂本町、下谷小野照町と呼ばれた門前町。

慶應三年(1867)の幕末に奉納された鳥居が残る。

慶應三年(1867)の幕末に奉納された鳥居が残る。

正面に社殿がありこちらが古くからの参道なのが窺える。

正面に社殿がありこちらが古くからの参道なのが窺える。

江戸時代に造営された社殿・狛犬が現存

社殿は慶応二年(1866)に造営されたものが改修されつつ現存。

関東大震災や東京大空襲では地域一帯が火災となる中、当社の社殿は焼失を免れた。

関東大震災や東京大空襲では地域一帯が火災となる中、当社の社殿は焼失を免れた。

拝殿は幾度も改修されつつ古い彫刻を残す。

拝殿は幾度も改修されつつ古い彫刻を残す。

鳳凰や獅子などが施された拝殿。

鳳凰や獅子などが施された拝殿。

獏と獅子の木鼻も美しい。

獏と獅子の木鼻も美しい。

本殿は覆殿になっていて、内部に慶応二年(1866)造営の本殿が残る。

本殿は覆殿になっていて、内部に慶応二年(1866)造営の本殿が残る。

拝殿の前には一対の狛犬。

明和元年(1764)に奉納された江戸中期の狛犬。

明和元年(1764)に奉納された江戸中期の狛犬。

状態もよくウェーブがかった複雑な毛並みが見事な阿吽の狛犬となっている。

状態もよくウェーブがかった複雑な毛並みが見事な阿吽の狛犬となっている。

重要有形民俗文化財の富士塚・下谷坂本富士

社殿の左手には富士塚が整備。

社号碑には「富士塚 浅間神社」の文字。

社号碑には「富士塚 浅間神社」の文字。

入口手前に小祠。

入口手前に小祠。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

登拝口の手前に一対の神猿像。

合掌して富士山(山頂)を拝む姿をしている。

合掌して富士山(山頂)を拝む姿をしている。

申(さる)の日に富士山が現れたとの故事から猿が神使はとされた。

申(さる)の日に富士山が現れたとの故事から猿が神使はとされた。

閉ざされた門の奥が富士塚。

文政十一年(1828)の築造で、塚は富士の溶岩で覆われ、富士山を模している。

文政十一年(1828)の築造で、塚は富士の溶岩で覆われ、富士山を模している。

原形がよく保存されており、「下谷坂本の富士塚」として国の重要有形民俗文化財に指定。

原形がよく保存されており、「下谷坂本の富士塚」として国の重要有形民俗文化財に指定。

産土神である稲荷神社などの境内社

境内社として西参道側に長左衛門稲荷神社。

当社の鳥居の隣にもう1つ鳥居が並び扁額には「稲荷神社」と掲げられており、境内社・長左衛門稲荷神社の鳥居となっていているのが分かる。

当社の鳥居の隣にもう1つ鳥居が並び扁額には「稲荷神社」と掲げられており、境内社・長左衛門稲荷神社の鳥居となっていているのが分かる。

文化十一年(1814)に奉納された古い石鳥居。

文化十一年(1814)に奉納された古い石鳥居。

長左衛門稲荷神社には織姫神社が合祀。

長左衛門稲荷神社には織姫神社が合祀。

この長左衛門稲荷が元々当地に鎮座していた産土神と云え、当社は「寛永寺」建立に際して長左衛門稲荷があった当地に遷座して来た形となる。

この長左衛門稲荷が元々当地に鎮座していた産土神と云え、当社は「寛永寺」建立に際して長左衛門稲荷があった当地に遷座して来た形となる。

躍動感のある神狐像。

躍動感のある神狐像。

当社よりも古くから祀られていたお稲荷様を大切に祀る。

当社よりも古くから祀られていたお稲荷様を大切に祀る。

南参道側の左手には三社殿。

御嶽社・三峰社・琴平社が合祀されている。

御嶽社・三峰社・琴平社が合祀されている。

日本三大庚申に数えられた庚申塚・強烈な努力の碑

社殿の向かい側近くには庚申塚が整備。

現在は当社の一画に整備されているが、かつては『江戸名所図会』にも描かれたように「入谷庚申堂」として独立した存在であった。

現在は当社の一画に整備されているが、かつては『江戸名所図会』にも描かれたように「入谷庚申堂」として独立した存在であった。

整備された一画には古い庚申塔が並ぶ。

最も古い庚申塔は正保二年(1647)のものと伝わる。

最も古い庚申塔は正保二年(1647)のものと伝わる。

猿田彦や青面金剛を祀り、申は干支で猿に置換えて「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた庚申塔。

猿田彦や青面金剛を祀り、申は干支で猿に置換えて「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた庚申塔。

庚申信仰とも云える民間信仰で篤く信仰され、今も各地にこうした庚申塔が残る。

庚申信仰とも云える民間信仰で篤く信仰され、今も各地にこうした庚申塔が残る。

手前には多くの力石。

手前には多くの力石。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

この近くに、強烈な努力の碑。

昭和を代表する囲碁棋士・藤沢秀行の功績を顕彰した記念碑で、平成二十二年(2010)に建立。

昭和を代表する囲碁棋士・藤沢秀行の功績を顕彰した記念碑で、平成二十二年(2010)に建立。

棋聖戦6連覇、史上最年長タイトル保持者などに輝いた、昭和を代表する棋士の1人。

正しい名前の読み方は「ひでゆき」だが、生涯を通じて「しゅうこう」と呼ばれ続けた。

渥美清が願掛け『男はつらいよ』寅さんの大役オファー

和歌・漢詩・書道・絵画にも通じた博学広才な小野篁を祀り、古くから学問・芸能の神様として信仰を集めていた当社。

近年になると「芸能の神様」にちなんだ「仕事運向上の神」としても知られるようになり、特に渥美清のエピソードが知られる。

渥美清がまだ役者として大成功を収める前、芸能の神として知られた当社に「禁煙と引き換えに仕事が欲しい」と願掛けを行った。

その数日後に『男はつらいよ』寅さんの大役オファーが届くこととなり、国民的人気を博すようになった。

こうしたエピソードがメディアなどで紹介された事から、若手芸人や音楽家、芸術家などが夢の成就を願って、仕事運向上を願い、願掛けをしに参拝に訪れるようになっている。

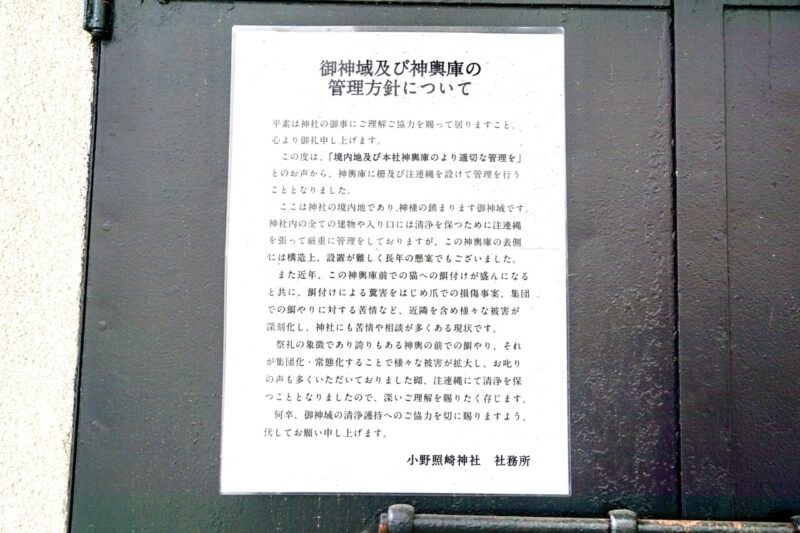

猫に遭遇する事が多い神社

当社の境内には数多くの猫の姿を見かける事が多い。

呼ぶとスリスリと近寄り参拝中ずっとついてきてくれる子。

呼ぶとスリスリと近寄り参拝中ずっとついてきてくれる子。

ベンチで休憩すると一緒に座ってきたりと懐っこい。

ベンチで休憩すると一緒に座ってきたりと懐っこい。

鳥居の先で出迎えしてくれる子。

鳥居の先で出迎えしてくれる子。

案内してくれる子。

案内してくれる子。

ある時は参拝から戻るとバイクを占拠していたりも。

ある時は参拝から戻るとバイクを占拠していたりも。

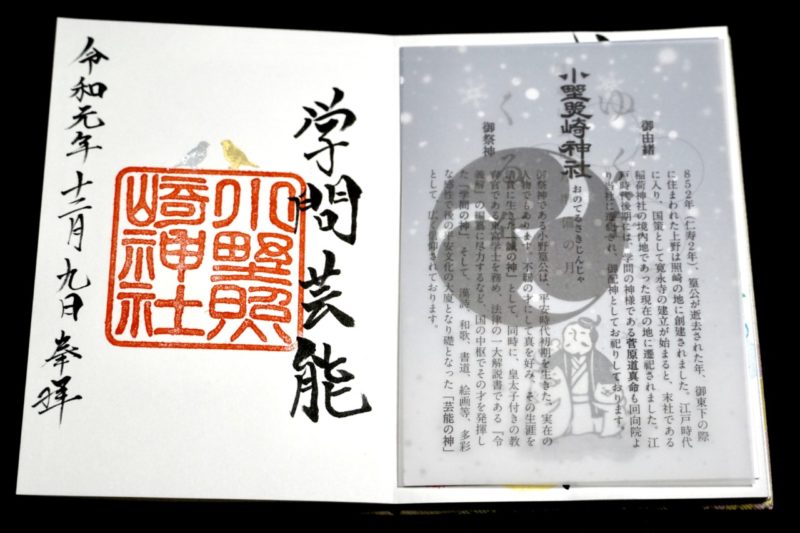

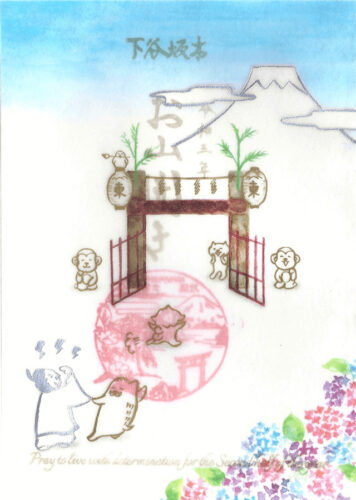

月参りや二重構造の月替り御朱印が人気

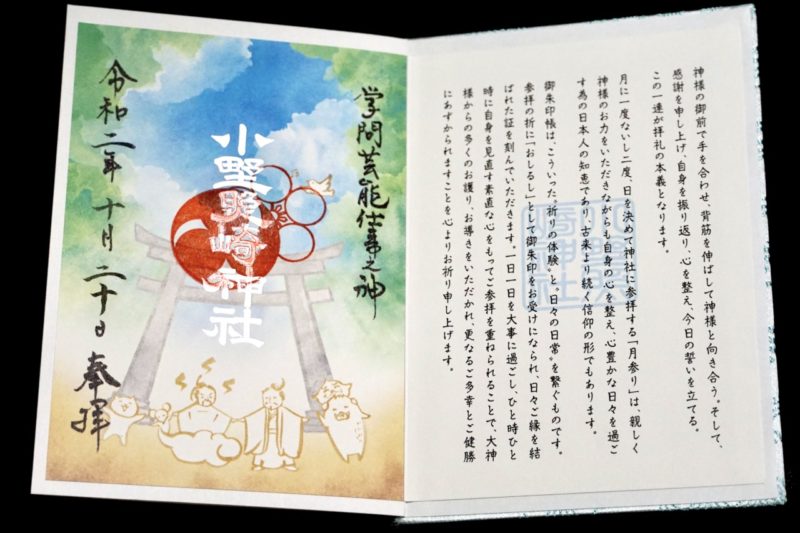

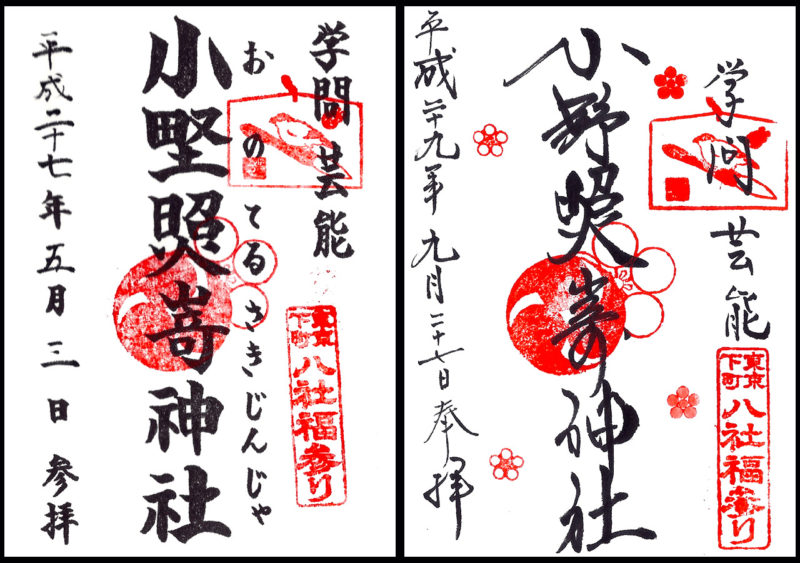

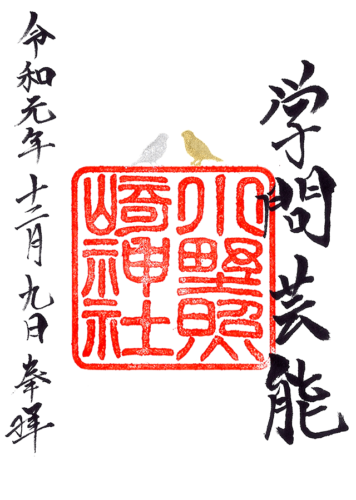

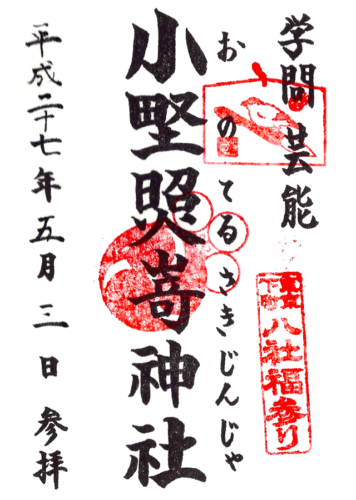

御朱印は「小野照崎神社」の朱印に、金銀の鳥の姿。

学問芸能の墨書き。

学問芸能の墨書き。

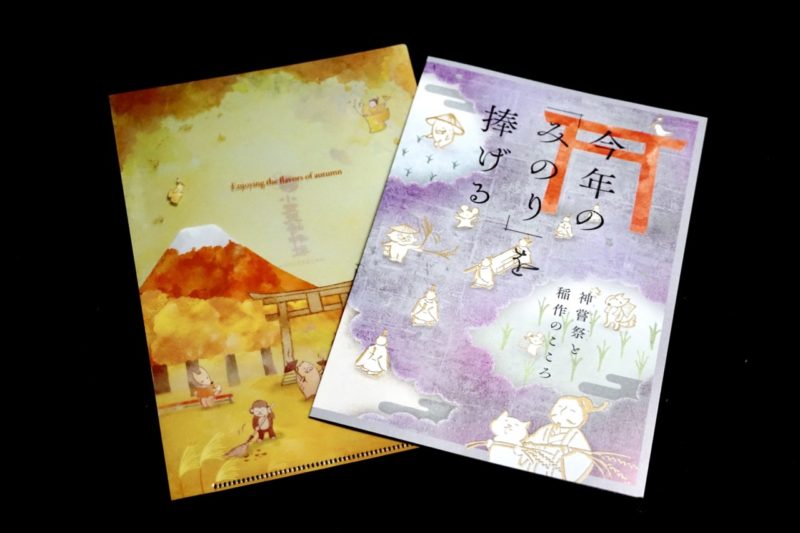

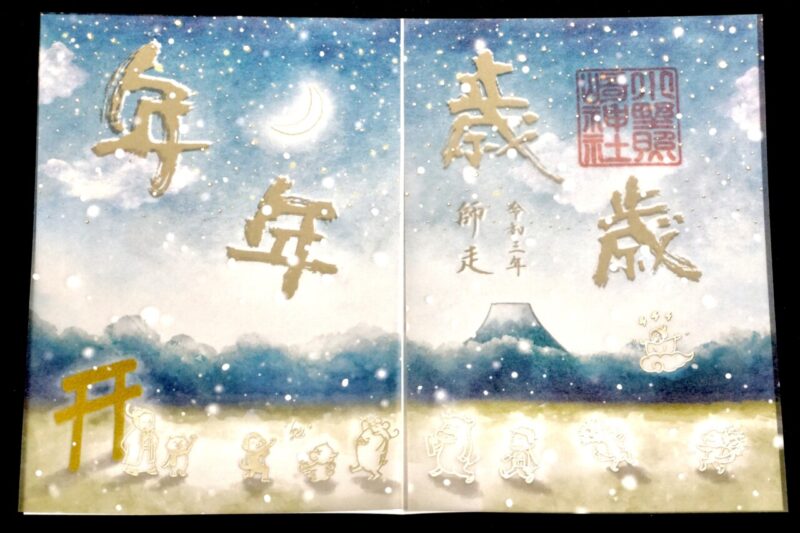

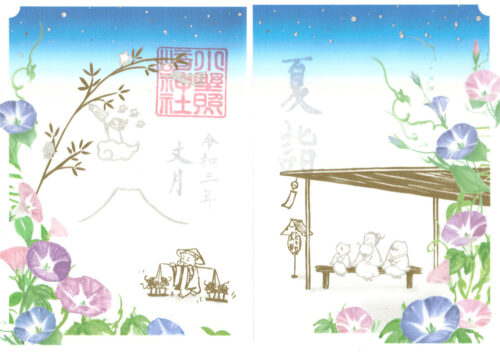

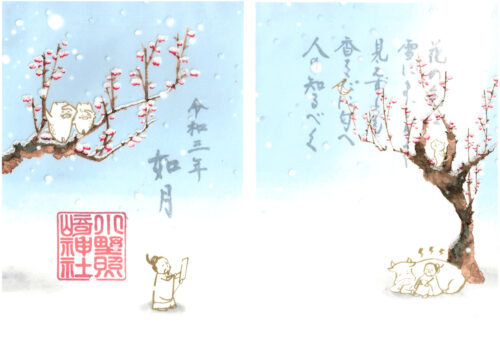

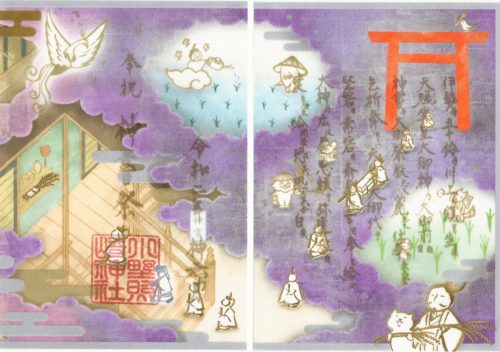

更に月替りで月参り御朱印と、月替りの特別な御朱印を用意。

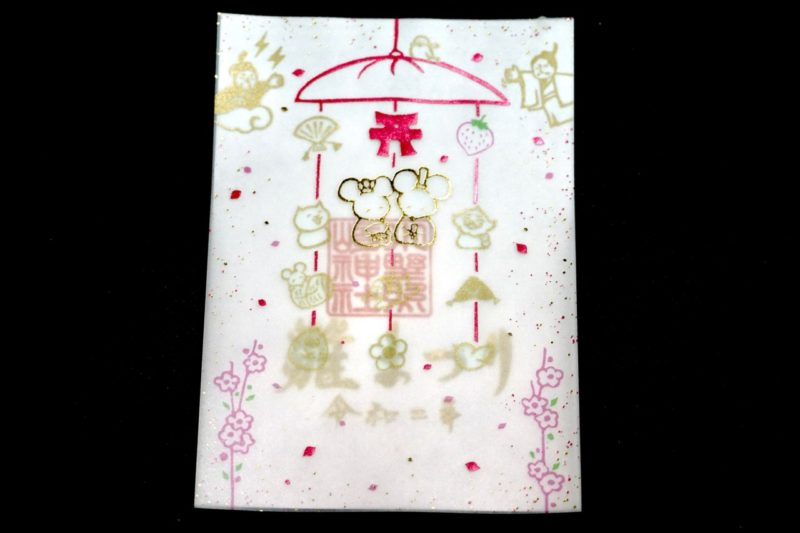

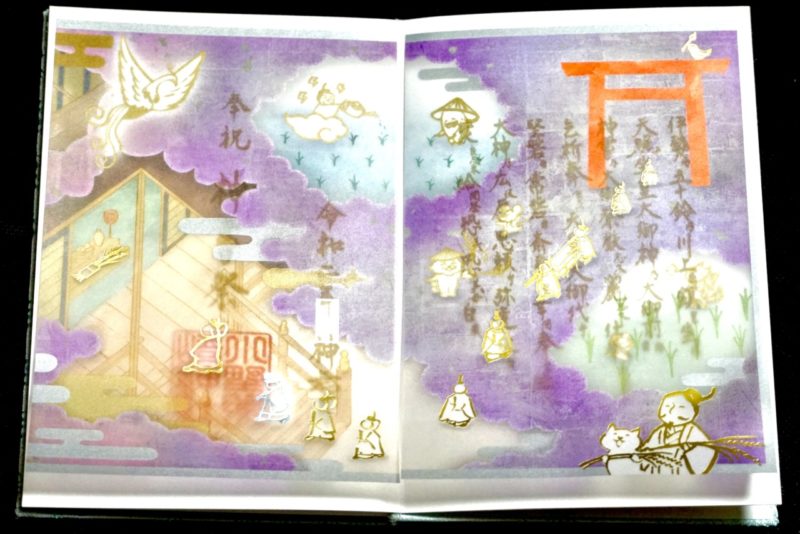

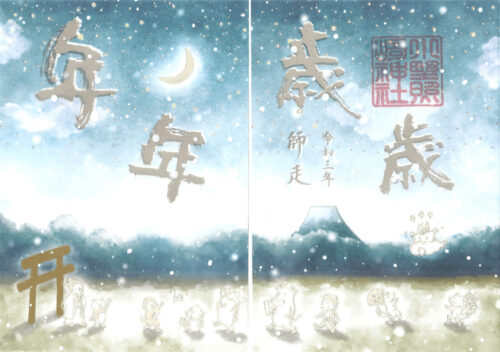

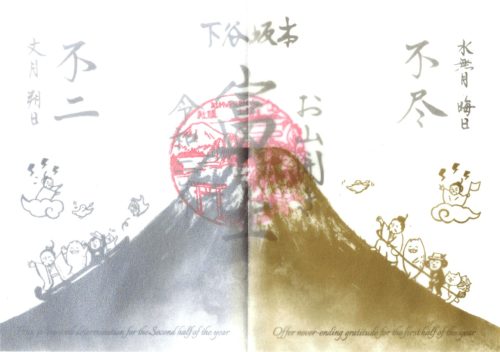

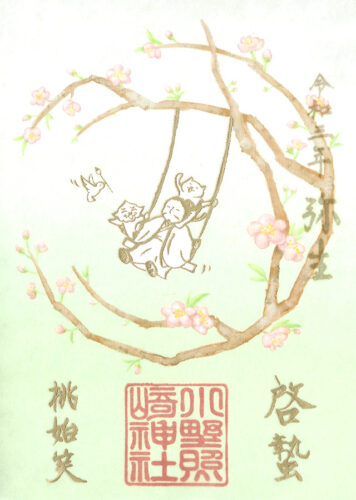

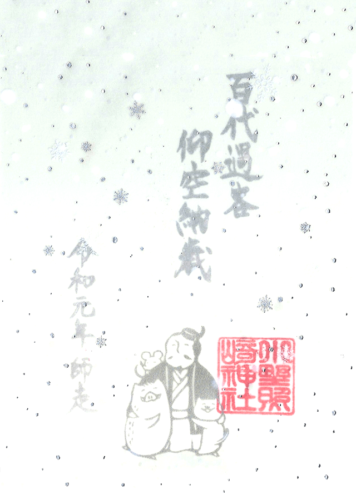

こちらは2019年師走の月替り特別御朱印。

こちらは2019年師走の月替り特別御朱印。

透かし紙を利用した二重構造になっていて、当社独自の素敵なデザイン。

透かし紙を利用した二重構造になっていて、当社独自の素敵なデザイン。

毎月このような二重構造の御朱印を用意。

こちらは2020年3月限定の「桃の節句限定御朱印」。

こちらは2020年3月限定の「桃の節句限定御朱印」。

また祭事に応じた限定御朱印も用意。

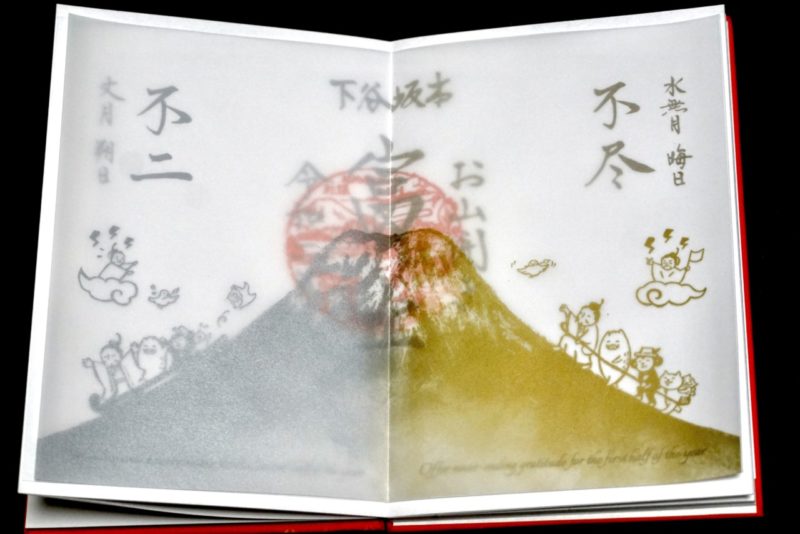

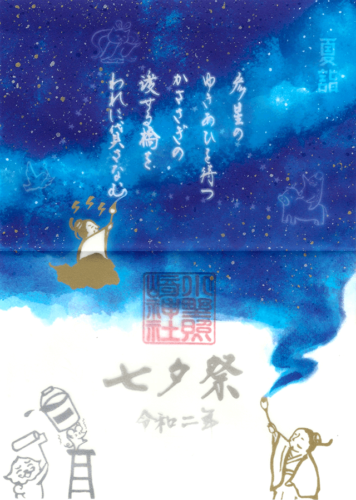

こちらは2020年7月に頂いたお山開きの御朱印。

こちらは2020年7月に頂いたお山開きの御朱印。

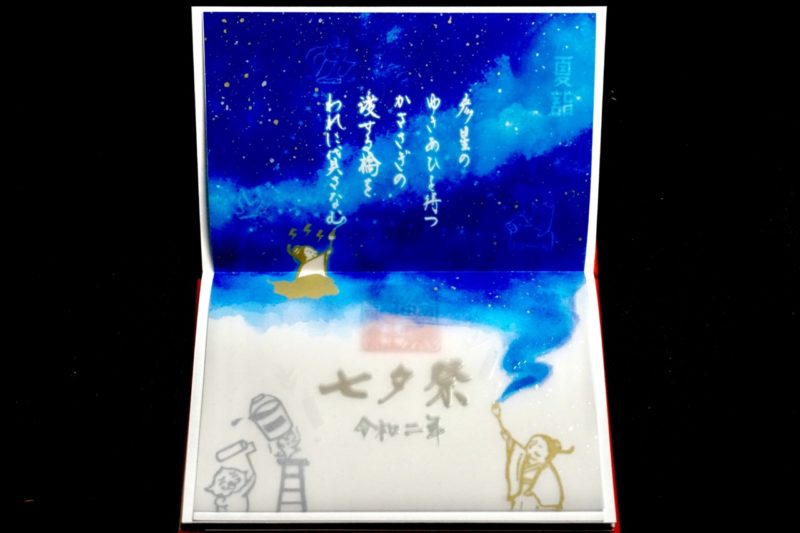

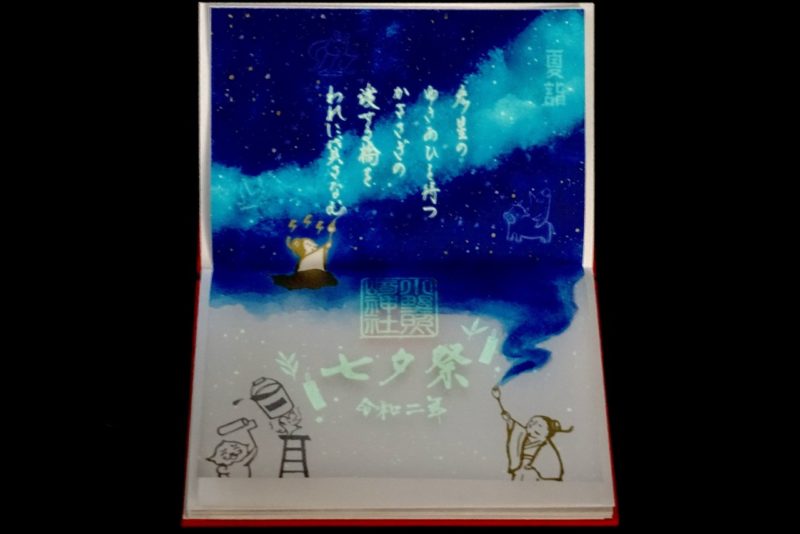

七夕と夏詣を兼ねた御朱印は縦見開きという珍しいもの。

七夕と夏詣を兼ねた御朱印は縦見開きという珍しいもの。

発光塗料で光る御朱印でとてもユニーク。

発光塗料で光る御朱印でとてもユニーク。

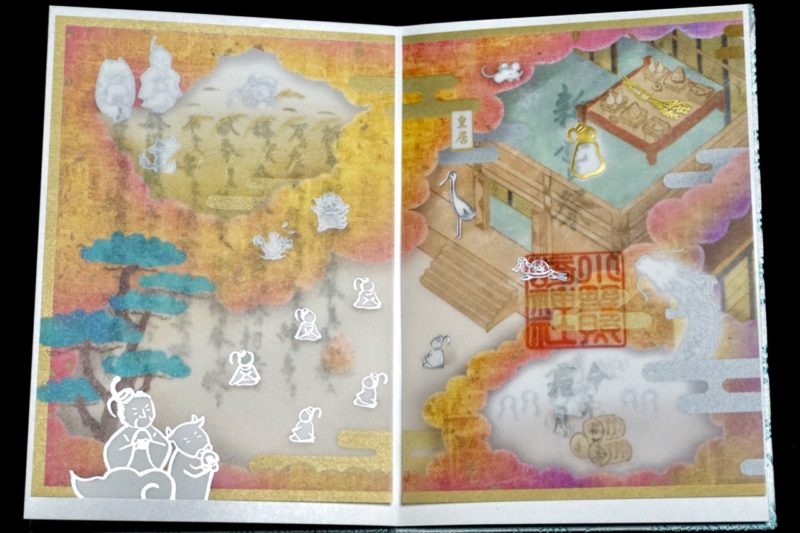

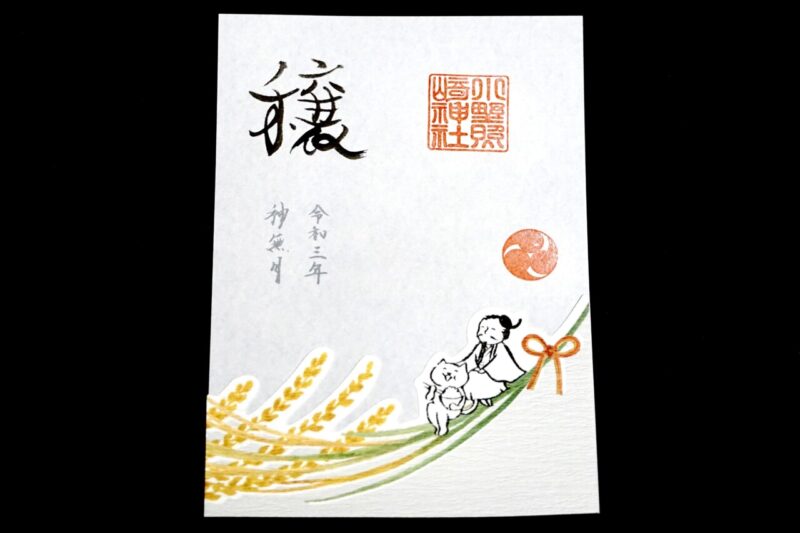

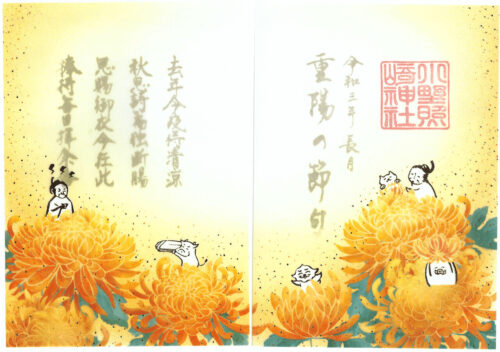

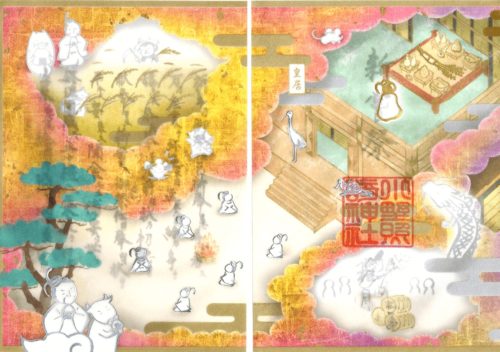

2020年神嘗祭(10月)の御朱印。

2020年新嘗祭(11月)の御朱印。

2020年新嘗祭(11月)の御朱印。

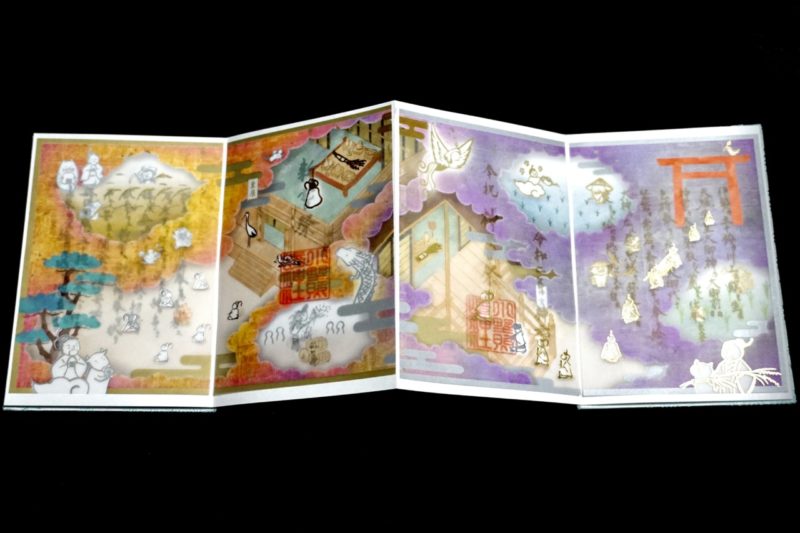

こちらは2つ合わせて4面になる仕様。

こちらは2つ合わせて4面になる仕様。

混雑時以外は基本的に手書きのものを頂ける。

混雑時以外は基本的に手書きのものを頂ける。

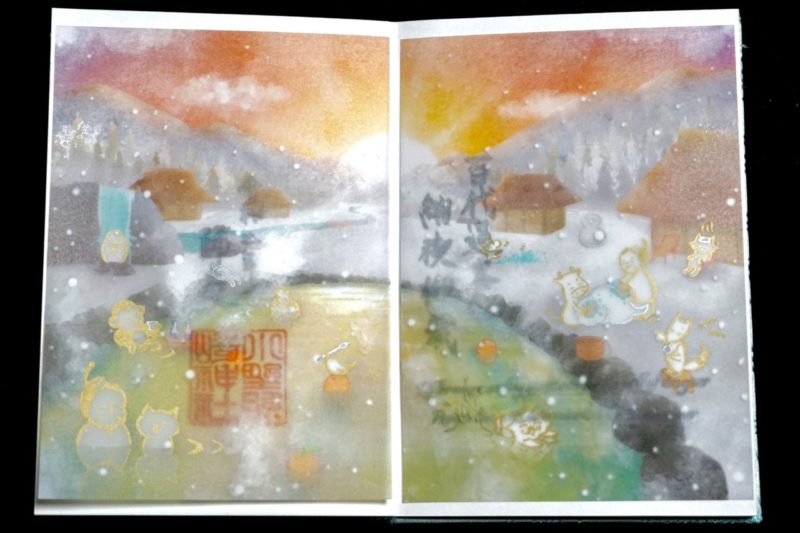

2020年の冬至の御朱印。

冬至と湯治をかけてゆず湯をデザインしていて可愛らしい。

冬至と湯治をかけてゆず湯をデザインしていて可愛らしい。

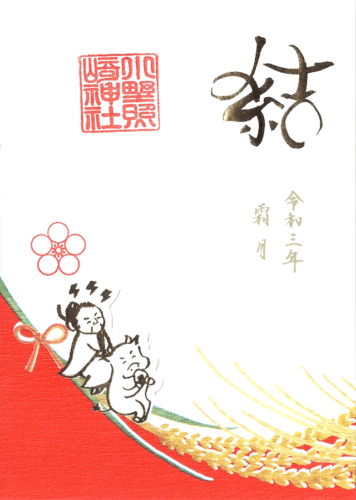

2021年の初詣御朱印。

葛飾北斎の『富嶽三十六景神奈川沖浪裏』をモチーフにしたデザイン。

葛飾北斎の『富嶽三十六景神奈川沖浪裏』をモチーフにしたデザイン。

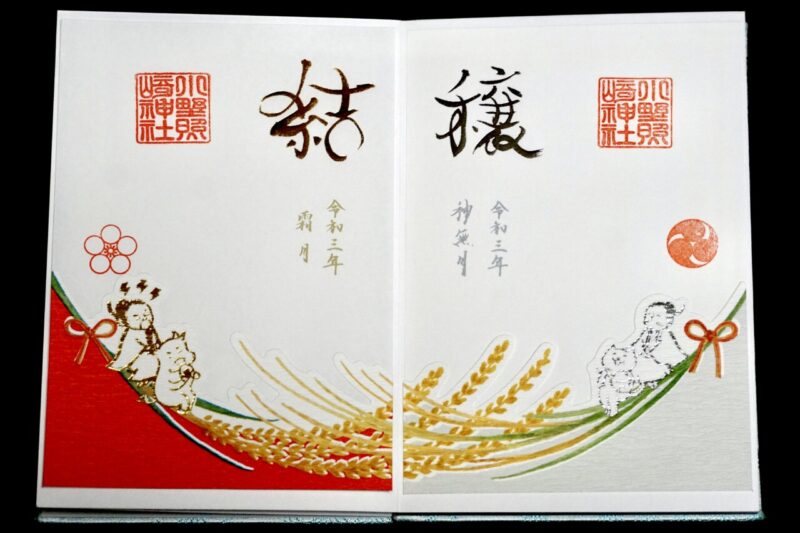

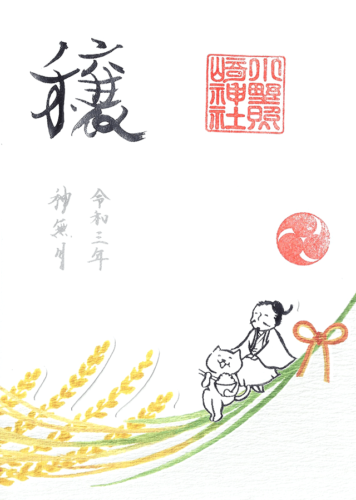

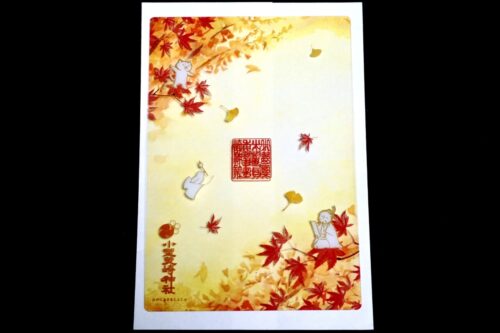

2021年10月にはみのり特別御朱印を授与。

従来の透かし紙御朱印ではなく重ね方式の御朱印。

従来の透かし紙御朱印ではなく重ね方式の御朱印。

和紙の上に重ねた御朱印。

和紙の上に重ねた御朱印。

2021年11月のむすび特別御朱印。

2021年11月のむすび特別御朱印。

みのりとむすびで見開きの御朱印となる。

みのりとむすびで見開きの御朱印となる。

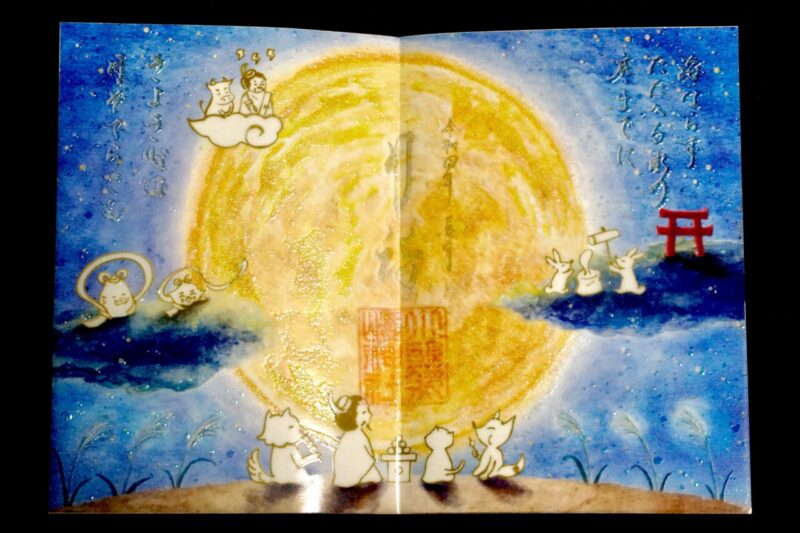

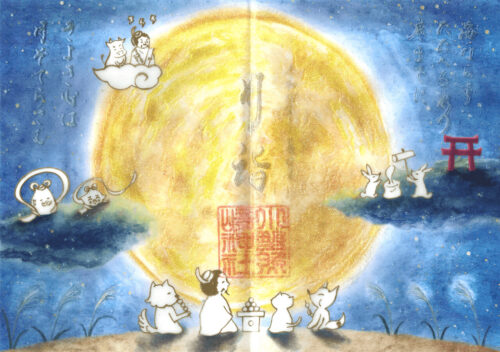

2022年9月に頂いた月詣特別御朱印。

大きなお月さまでのお月見の姿。

大きなお月さまでのお月見の姿。

光を蓄光する御朱印で暗闇だと光るのが特徴的。

光を蓄光する御朱印で暗闇だと光るのが特徴的。

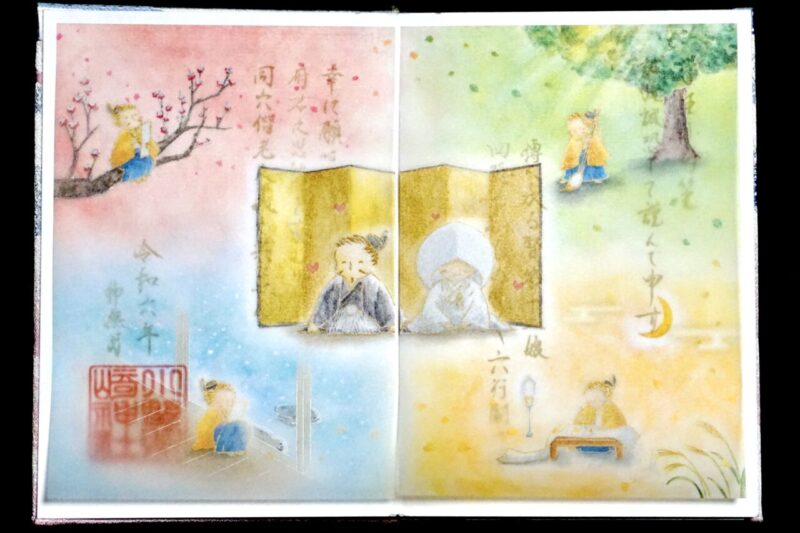

2024年10月に頂いた恋文特別御朱印。

小野篁公が詠んだ恋文をモチーフにした御朱印。

小野篁公が詠んだ恋文をモチーフにした御朱印。

毎月リーフレットも変更になり読み応えもある。

御朱印の授与と共に季節や祭事に対する知識も得る事ができる素敵な施策。

御朱印の授与と共に季節や祭事に対する知識も得る事ができる素敵な施策。

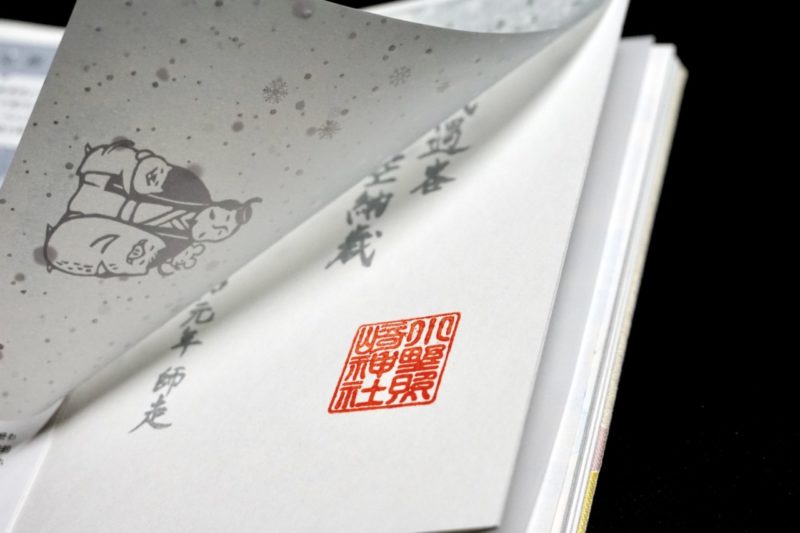

極薄御朱印帳のうすいんちょう・限定御朱印付き

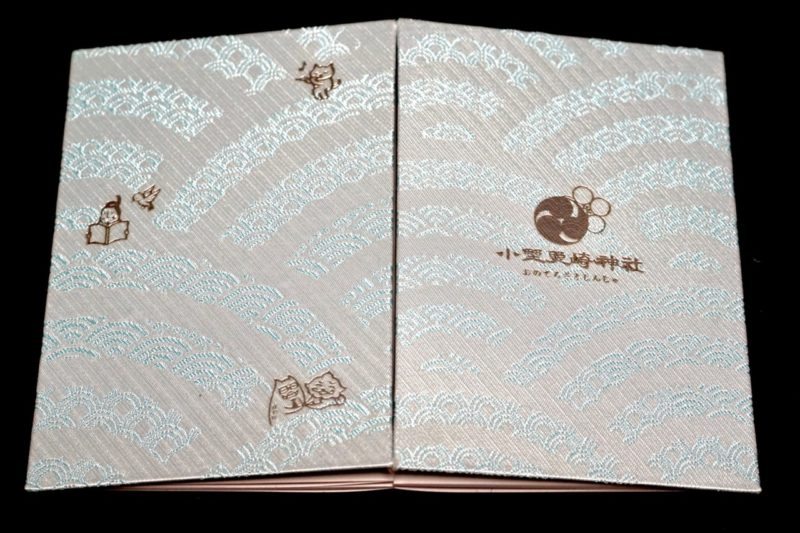

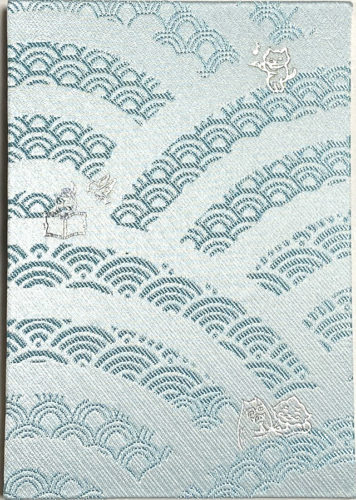

オリジナルの御朱印帳も用意。

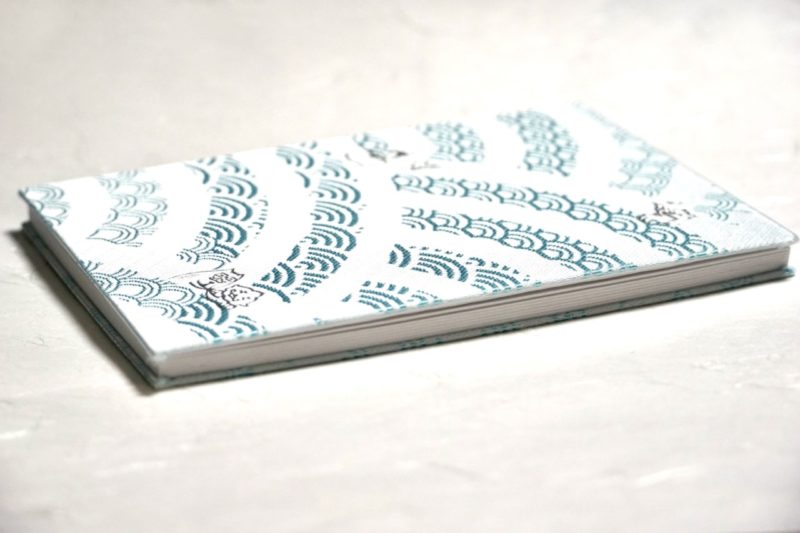

「うすいんちょう」と名付けられた極薄の御朱印帳。

「うすいんちょう」と名付けられた極薄の御朱印帳。

通常の御朱印帳よりもかなり薄型でかさばらない仕様。

通常の御朱印帳よりもかなり薄型でかさばらない仕様。

最初のページには御朱印帳限定の御朱印付き。

最初のページには御朱印帳限定の御朱印付き。

2020年1月1日より極薄の御朱印帳「うすいんちょう」の頒布開始。

「うすいんちょう」限定の特別御朱印付き。

空色と月色の2色展開。

※詳細は公式noteにて。

所感

古くから学問・芸能の神様として崇敬を集める当社。

小野篁を祀る神社は比較的珍しく、博学広才と伝えられる人物を古くから信仰していた事が伝わる。

境内はそう広いものではないものの、江戸時代の社殿の他、狛犬・鳥居、当時の富士講による富士塚の原型を留める貴重な下谷坂本富士、さらに庚申塚など見どころは多数。

当地周辺の歴史を伝える素晴らしい境内。

渥美清の逸話から、今も当社に願掛けをする参拝者は後を絶たず、今もなお氏子崇敬者より信仰を集める良い神社。

また最近は御朱印にも力を入れていて人気が高く、色々なアイディアで努力されているのが伝わる神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・700円・800円・1,000円

授与所にて。

※現在は月替り御朱印を授与。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

1月1日-31日まで「こよみの御朱印 -1月-」「初夢開き特別御朱印」「迎春特別御朱印」「笑門来福特別御朱印」「芽出度事始特別御朱印」「月参り御朱印」

※御朱印の詳細や最新情報は公式noteにて。

2025年9月1日-「小野照崎縁起絵巻特別御朱印(+式年クリアファイル)」(ご奉賛料5,000円)「御遷座四百年奉祝御朱印(+式年絵馬)」(ご奉賛料3,000円)

※御遷座400記念。他に式年御朱印帳(ご奉賛料5,000円)もあり。詳細は公式noteにて。

- 2024年恋文

- 月詣

- 年年歳歳

- 2021年重陽

- 2021年朝顔

- 2021年端午の節句

- 2021年桜花

- 2021年梅花

- 2021年初詣

- 2020年冬至

- 立皇嗣の礼

- 2020年新嘗祭

- 2020年神嘗祭

- 2020年お山開き

- むすび

- みのり

- 2021年夏紅葉

- 2021年夏越大祓

- 2021年お山開き

- 2021年水無月

- 2021年桃花

- うすいんちょう限定

- 2020年七夕/縦見開き

- 2020年桃の節句

- 2019年師走

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

うすいんちょう

初穂料:2,000円

授与所にて。

2020年1月1日より極薄の御朱印帳「うすいんちょう」の頒布開始。

「うすいんちょう」限定の特別御朱印付き。

白色・空色・月色の3色展開。

※詳細は公式noteにて。

- 表面

- 裏面

- うすいんちょう

- うすいんちょう限定御朱印

授与品・頒布品

クリアファイル・クリア扇子・クリアしおり

初穂料:─

授与所にて。

※季節に応じて御朱印を頂いた際に一緒に下さる事がある。

- クリアしおり

- クリア扇子

- クリアファイル(春)

- クリアファイル(冬)

- クリアファイル(秋)

- クリアファイル(夏)

参拝情報

参拝日:2024/10/17(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/03(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/27(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/28(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/29(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/05(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/10(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/27(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/14(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/12(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/02/09(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/06(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/21(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/09(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/20(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2020/07/14(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/09(御朱印拝受)

参拝日:2019/12/09(御朱印拝受)

参拝日:2017/09/27(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/03(御朱印拝受)

コメント