神社情報

隅田稲荷神社(すみだがわいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦之御魂命

社格等:村社

例大祭:6月15日

所在地:東京都墨田区墨田4-38-13

最寄駅:鐘ヶ淵駅・八広駅

公式サイト:─

御由緒

天文年間、伊豆より逃れてこの地を開拓した堀越公方政知の家臣江川善左衛門雅門が、伏見稲荷大神を勧請し氏神として祀った。昭和五十年に復活した万燈神輿は、善左衛門の徳を称えた里人によって、元治年間に始まったと伝えられる。(東京都神社庁より)

参拝情報

参拝日:2020/01/14

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

旧善左衛門村鎮守のお稲荷様

東京都墨田区墨田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧善左衛門村の鎮守。

戦前までは当社に伝わる伝承から「八僧稲荷」とも称され、災難除けの神として信仰を集めた。

「万燈神輿」発祥の地とされ、大正時代に中止されたものの戦後になって60年ぶりに再興。

また「三輪里稲荷神社(こんにゃく稲荷)」(墨田区八広)と同様に、初午の日は「こんにゃく護符」が授与される一社としても知られる。

江川善左衛門雅門が村を開拓・鎮守として創建

社伝によると、天文年間(1532年-1555年)に創建と伝わる。

当地を開墾した江川善左衛門雅門と云う人物によって創建されたと云う。

伊豆堀越を本拠地とした堀越公方・足利政知(あしかがまさとも)の家臣。

堀越公方は明応七年(1498)頃に滅亡しており、主家滅亡によって一族郎党と共に天文年間(1532年-1555年)に当地へ逃れて土地を開墾したと伝えられている。

善左衛門によって開墾された事から当地は「善左衛門村」と名付けられた。

子孫は代々領主となり善左衛門を名乗ったと云う。

善左衛門は信仰心が大変篤い人物だったと伝わっていて、「伏見稲荷」より御分霊を勧請。

善左衛門村の鎮守として当社を創建した。

京都府京都市伏見区に鎮座する神社。

式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社、旧社格は官幣大社。

全国の稲荷神社の総本社として知られ、千本鳥居などが有名。

慶長年間(1596年-1615年)、社殿を改築している。

八僧稲荷と称された由来・災難除けの神

文政十三年(1830)、社殿を再び改築。

「妻恋神社」の神主・斎部宿禰守俊の仲介により、「伏見稲荷」の神璽(しんじ/祭神の御印)を拝領できる事となり、氏子の人々が田地を奉納して境内を整備した。

文京区湯島に鎮座する神社。

日本武尊と后・弟橘姫命を祀る神社で、後に稲荷明神(倉稲魂命)が合祀された古社。

江戸時代には「妻恋稲荷」と呼ばれ「関東総司稲荷神社」「稲荷関東惣社」と称し、江戸における稲荷信仰の中心的な1社として信仰を集めた。

この頃より当社は「八僧稲荷」と称される。

「妻恋神社」の神主・斎部宿禰守俊の仲介によって、都(京都)へ向かい「伏見稲荷」より神璽を拝領した五代目善左衛門は、江戸へ帰る途中の美濃国(現・岐阜県)で山賊に遭遇。

神璽を奪われる危難の中、現れた8人の僧によって五代目善左衛門は救われる。

この伝承から「八僧稲荷」と称された。

以後、戦前までは「八僧稲荷」と称され、こうした伝承から災難除けの神として信仰を集めた。

幕末に万燈神輿を担ぐ・万燈神輿発祥の地

元冶年間(1864年-1865年)、神輿に万燈を掲げた万燈神輿が作られ担がれた。

村人が善左衛門の遺徳を讃え、万燈に善左衛門村の開拓由来の錦絵を描き神輿としたと伝わる。

弓張提灯を四面に掲げた神輿を云う。

提灯の数は数十から百個を超えるものもあり、特に夜間は幻想的で美しい神輿としても知られる。

これが万燈神輿の始まりとされている。

そのため境内には「万燈神輿発祥の地」の石碑が残る。

そのため境内には「万燈神輿発祥の地」の石碑が残る。

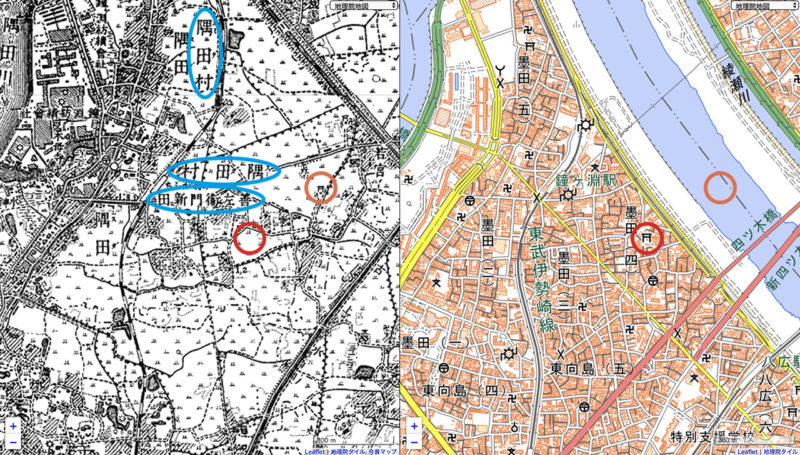

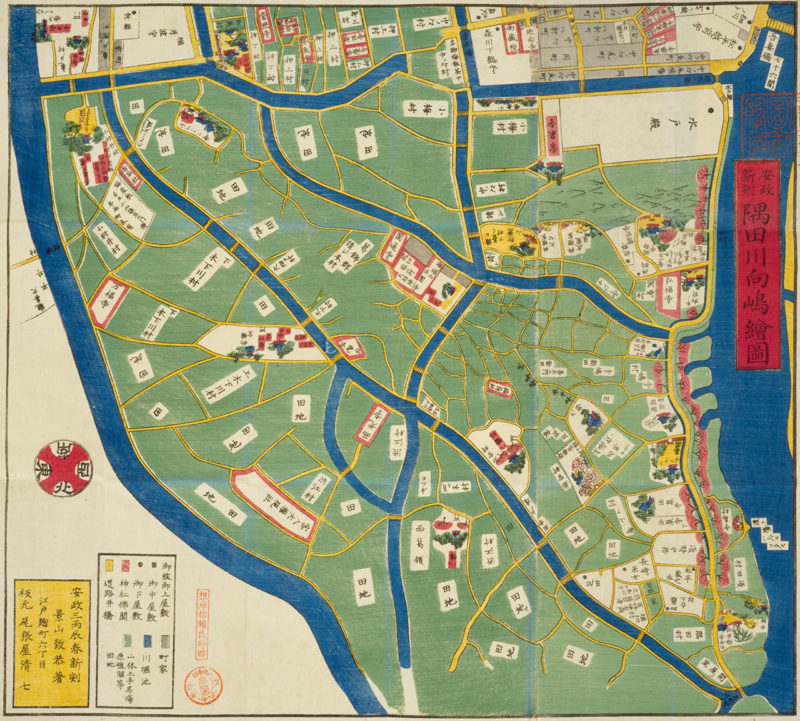

江戸切絵図から見る善左衛門村と当社

江戸時代の当社周辺については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の隅田川や向島の切絵図。

下が北の地図で、中央やや右に善左衛門村が記されている。

江戸時代の切絵図であるため実際の位置関係にズレが生じている事に注意が必要だが、青円で囲った箇所に「善左衛門新田」と記してあり、これがいわゆる善左衛門村になる。

その東側に赤円で囲った「稲荷社」とあるが、これがおそらく当社かと思われる。

この江戸切絵図は現在の地形と全く違うので大変分かりにくいが、当時はまだ荒川(荒川放水路)が人工で造られる前なのでこうした地形となっている。

おおよそではあるが赤円で囲った「稲荷社」のあたりが、現在の荒川(荒川放水路)にあたる。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(善左衛門村)

稲荷社二宇

一は村の鎮守なり。須崎村弘福寺持。

善左衛門村の「稲荷社」として記されているのが当社。

二宇とあるように村内には稲荷社が2社あり、そのうちの1社が当社であった。

「一は村の鎮守なり」とあるように、善左衛門村の鎮守であった。

別当寺は須崎村の「弘福寺」(現・墨田区向島5)が担った。

明治以降の歩み・荒川放水路開削に伴い現在地へ遷座

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。(後に村社へ昇格)

明治二十二年(1891)、市制町村制によって善左衛門村・若宮村・墨田村・他各村の飛地などが合併して、隅田村が成立。

当社は隅田村善左衛門の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、当時の地図を見ると田畑が広がるエリアであった。

橙円で囲った箇所に神社の地図記号を見る事ができ、これがおそらく当時の当社の鎮座地。

現在の地図に当てはめると荒川(荒川放水路)の中にある事が分かる。

善左衛門新田といった地名もまだ見る事ができる。

明治の古地図には荒川がなかったように、現在の当社近くの荒川は「荒川放水路」と呼ばれ、人工で造られた河川である。

荒川のうち隅田川と荒川を仕切る岩淵水門(北区)から江東区・江戸川区の区境の中川河口まで開削された人工河川で、全長22kmに及ぶ。

大正二年(1913)から昭和五年(1930)にかけて行われた約17年がかりの難工事であった。

大正二年(1913)、荒川放水路設置に伴い遷座を余儀なくされる。

大正五年(1916)、旧内務省より換地として現在地を得て遷座が行われた。

昭和七年(1932)、村社へ昇格。

昭和十八年(1943)、社殿を改築。

この当時のものが改修されつつ現存。

この当時のものが改修されつつ現存。

戦後になり境内整備が進む。

昭和五十年(1975)、60年振りに万燈神輿が復活。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

住宅街の一画に鎮座・村社昇格記念の鳥居

最寄駅の鐘ヶ淵駅や八広駅からは徒歩10分以内の距離に鎮座。

住宅街のやや細い路地に面して表参道。

住宅街のやや細い路地に面して表参道。

玉垣の奥に「隅田稲荷神社」の社号碑。

玉垣の奥に「隅田稲荷神社」の社号碑。

左手には「万燈神輿発祥の地」の碑が置かれる。

左手には「万燈神輿発祥の地」の碑が置かれる。

境内に入ると先に鳥居。

昭和七年(1932)に建立された鳥居。

昭和七年(1932)に建立された鳥居。

柱には「村社昇格記念」の文字があり、同年に村社へ昇格したのを祝して建立された事が分かる。

柱には「村社昇格記念」の文字があり、同年に村社へ昇格したのを祝して建立された事が分かる。

立派な獅子山・江戸後期の水盤が置かれた手水舎

鳥居を潜ると参道がまっすぐ伸びる。

参道途中に立派な獅子山。

参道途中に立派な獅子山。

凛々しい獅子。

凛々しい獅子。

躍動感もあり良い出来。

躍動感もあり良い出来。

残念ながら子獅子は崩壊したようで、足らしき面影のみ残す。

残念ながら子獅子は崩壊したようで、足らしき面影のみ残す。

参道の右手に手水舎。

中々良い彫り物が残された手水舎。

中々良い彫り物が残された手水舎。

昭和三十九年(1964)に建てられたもの。

昭和三十九年(1964)に建てられたもの。

一方で水盤はかなり古く弘化四年(1847)に奉納されたものが現在も使用されている。

一方で水盤はかなり古く弘化四年(1847)に奉納されたものが現在も使用されている。

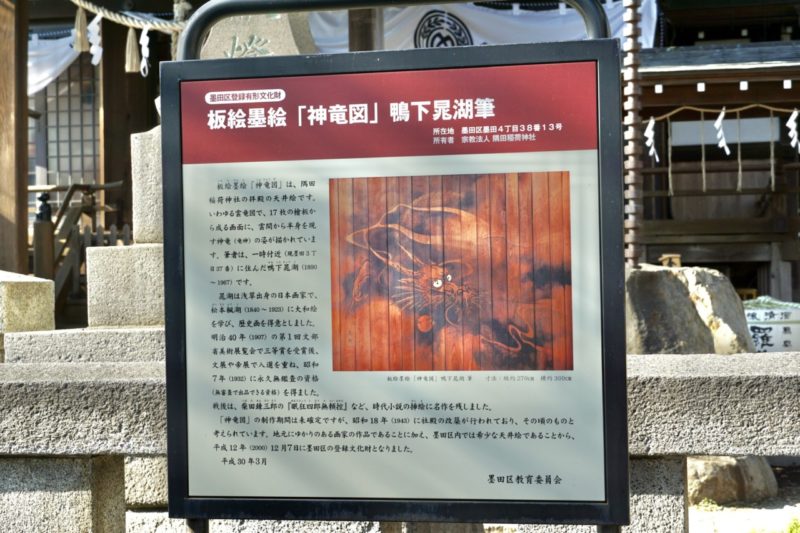

戦前の木造社殿が現存・拝殿天井絵の神竜図

参道の正面に社殿。

この日は1月に参拝したため境内には正月飾りも。

この日は1月に参拝したため境内には正月飾りも。

昭和十八年(1943)に改修された社殿が現存。

昭和十八年(1943)に改修された社殿が現存。

拝殿には天井絵が残されている。

拝殿には天井絵が残されている。

鴨下晁湖の筆による板絵墨絵で「神竜図」と呼ばれ墨田区登録有形文化財。

鴨下晁湖の筆による板絵墨絵で「神竜図」と呼ばれ墨田区登録有形文化財。

明治から昭和にかけて活躍した日本画家。

人物画を得意とし、新聞・雑誌・時代小説などの挿絵画家としても活動した。

拝殿手前には一対の神狐像。

台座は古いが像は新しい。

台座は古いが像は新しい。

氏子崇敬者からの奉納。

氏子崇敬者からの奉納。

皇産霊神社などの境内社

社殿の左手奥に境内社。

手前に納付所。

手前に納付所。

猿田彦大神を祀る白髭神社。

猿田彦大神を祀る白髭神社。

應神天皇・神功皇后を祀る八幡神社。

應神天皇・神功皇后を祀る八幡神社。

最奥には皇産霊神社(すめむすびじんじゃ)。

創造を神格化した神である高皇産霊神(たかみむすびのかみ)を祀る。

創造を神格化した神である高皇産霊神(たかみむすびのかみ)を祀る。

境内社ながら彫刻が中々に良い出来。

境内社ながら彫刻が中々に良い出来。

御朱印・初午にはこんにゃく護符も授与

御朱印は「隅田稲荷神社」の朱印。

左下に「隅田稲荷神社社務所」の印。

左下に「隅田稲荷神社社務所」の印。

また「三輪里稲荷神社(こんにゃく稲荷)」(墨田区八広)と同様に、初午の日は「こんにゃく護符」が授与される一社としても知られる。

毎年2月の「初午の日」に授与されるこんにゃくの護符。

その昔、のど気の病で苦しんでいた人が当社に祈願したところ、こんにゃくを青竹にに刺して煮たものを与えられたため、これを食したところ平癒したと云う。

こうした伝承からのど気の病に効くと信仰を集めた。

所感

善左衛門村の鎮守として崇敬を集めた当社。

村名に開墾者である善左衛門の名が付いたように、当社は善左衛門の氏神であり村の鎮守として、地域から崇敬を集めたと云える。

農村地であった当地に、穀物神であるお稲荷様が祀られるのは自然な事であり、大切にされたのであろう。

また万燈神輿の発祥の地ともされ、これにも善左衛門が深く関わっている事からも、善左衛門と云う存在は村にとって大切な存在だったように思う。

現在はそうした善左衛門の地名は消滅し、名残を残すものもほぼないが、当社の御由緒を知ることで僅かながら知る事ができる。

「三輪里稲荷神社」と違いあまり知られてはいないが、初午の日にはこんにゃく護符が授与され、古くは「こんにゃく稲荷」と称された一社でもあり、当地周辺の特殊信仰を今も伝える。

善左衛門と呼ばれた当地の歴史と風習を伝える良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 獅子山 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 神狐像 ]

[ 南鳥居 ]

[ 納札所 ]

[ 白髭神社 ]

[ 八幡神社 ]

[ 皇産霊神社 ]

[ 神楽殿 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント