目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

浅草駒形鎮座のおすわさま

東京都台東区駒形に鎮座する神社。

旧社格は村社で、現在の旧浅草諏訪町(現・駒形周辺)の鎮守。

旧浅草諏訪町の地名由来にもなった地域の氏神さま。

正式名称は「諏訪神社」であるが、他との区別から「浅草駒形諏訪神社」とさせて頂く。

古くから地域の人々により「おすわさま」と称され親しまれている。

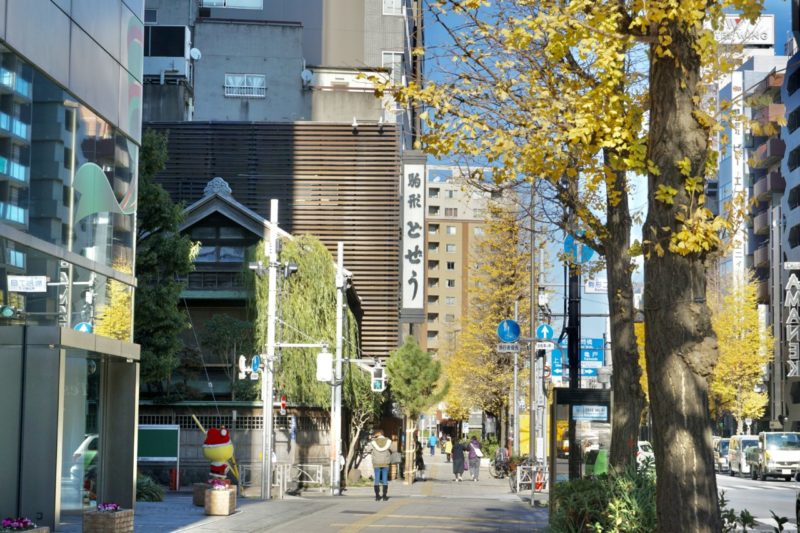

現在は江戸通り沿いの大変小さな神社だが、ほぼ隣に「バンダイ本社ビル」があったり、近くに駒形の名物である「駒形どぜう本店」があったりと、浅草駒形の鎮守として信仰を集めている。

神社情報

浅草駒形諏訪神社(あさくさこまがたすわじんじゃ)

御祭神:建御名方神・八坂刀売神

社格等:村社

例大祭:5月第3週土曜・日曜

所在地:東京都台東区駒形1-4-15

最寄駅:浅草駅・蔵前駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/komagatasuwa/

御由緒

当社の創祀は定かではありませんが口碑に依りますと承久の乱のあと信濃国諏訪郡に住んでいたある神主が諏訪大社の神霊を当地に奉斎したのに始まると云われていります。

諏訪の信仰が東国に広まるのは鎌倉時代中頃と云われ当時諏訪大社は鎌倉幕府より箱根権現や伊豆山権現 三島大社と共に特別の尊崇を受けていたのです。それは諏訪大社の大祝家が源頼朝の旗上げに最初から協力し祈祷の効を積んだからである。従がって頼朝も諏訪大社を武家守護の神として崇敬したのです。又後白河法皇の染塵秘抄にも関より東の軍神として鹿島大社と香取大社を挙げ三番目に諏訪大社を記しています。

その後幕府の執権となった北条氏は信濃国の守護職となり諏訪郡を得宗領とし諏訪大社の神主を得宗被官としたのです こうした北条氏の支援によって諏訪大社の御分社を奉斎すると共に支配する所領地にも御分社を奉斎し神主を招き神事を執行してきたと伝われています。当社に残されています社史には当社は天正年間神職が数代に亘って奉仕してきた事が伝えられおり諏訪大社と同じ諏訪梶の御神紋を使用し風祭りの神事が行われていた事が分っています。

江戸時代に入ると浅草寺との関係が生まれその寺領内に当社が鎮座しており浅草寺の十二衆徒の一院である修善院が別当となり当社をお守りしてきました。尚当地は現在駒形となっていますが江戸時代以来諏訪町と呼ばれてきたのです。

再訂江戸鹿子には近年度々の回禄によりて社頭は形の如くなれども神徳は社の捐凶によらず唯霊験の灼をもって崇め祀とぞと記されています。(境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代に諏訪大社の御分霊を奉斎し創建

社伝によると創建年代は不詳。

口碑によると、承久の乱の後の創建だと伝わる。

承久三年(1221)に後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権・北条義時に対して挙兵した乱。

結果的に後鳥羽上皇側が敗れ隠岐に配流された後に崩御した。

史上初の朝廷と武家政権間で起きた武力による争いで、以後、鎌倉幕府は朝廷の権力を制限し朝廷を監視する六波羅探題を置くなど幕府主導の政治体制を固めた。

承久の乱(1221年)の後、信濃国諏訪郡小日村に住んでいた神職が信濃国一之宮「諏訪大社」の御分霊を当地に奉斎したのが始まりだと伝わる。

鎌倉時代に広がりを見せた諏訪信仰

当社は「諏訪大社」より勧請され、諏訪信仰の神社として創建された。

諏訪信仰は鎌倉時代に全国(特に東国)へ広がりを見せた信仰である。

長野県の諏訪湖周辺に鎮座する「諏訪大社」を総本社とする信仰。

諏訪大明神とも称される建御名方神(たけみなかたのかみ)と、その妃神である八坂刀売神(やさかとめのかみ)を祀る神社が多い。

主に山神としての狩猟神として崇敬をされた後、日本第一大軍神と称される武神とされた。

狩猟神事を執り行っていたことから、農耕神とされ狩猟・漁業を守護する神社としても崇敬を集めた。

源頼朝の保護を契機にして、諏訪信仰は鎌倉時代に全国に広がりを見せる事になる。

諏訪信仰の神社として「諏訪大社」と同じ諏訪梶の御神紋を使用。

天正年間(1573年-1593年)以前には神職が数代にわたって奉仕してきたと云い、かつては「風祭りの神事」も行われていたと伝わる。

天正年間(1573年-1593年)以前には神職が数代にわたって奉仕してきたと云い、かつては「風祭りの神事」も行われていたと伝わる。

二百十日、二百二十日などの台風の時期に作物を風害から避けようとする祈願行事。

諏訪信仰の広がる地方(長野県や北陸など)では風を切るまじないである風切り鎌を棟や軒につける事もある。

江戸時代は浅草寺の寺領内に鎮座・浅草諏訪町の由来

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

家康は「浅草寺」を祈願所と定め、寺領500石を与えた。

東京都内最古の寺院とされる。

元は天台宗に属していたが、戦後に独立し、現在は聖観音宗の本山。

聖観音菩薩を本尊とすることから「浅草観音」とも称され親しまれている。

雷門や仲見世通りなど日本だけでなく世界からも観光地として人気を博している。

「浅草寺」の拡大と共に当社の鎮座地は「浅草寺」の寺領となる。

浅草寺十二衆徒の一院である「修善院」(現・廃寺)が当社の別当寺を担った。

「浅草寺」の寺領には幾つもの門前町屋が成立。

そのうちの1つが浅草諏訪町であり、町名の由来は当社が鎮座していた事による。

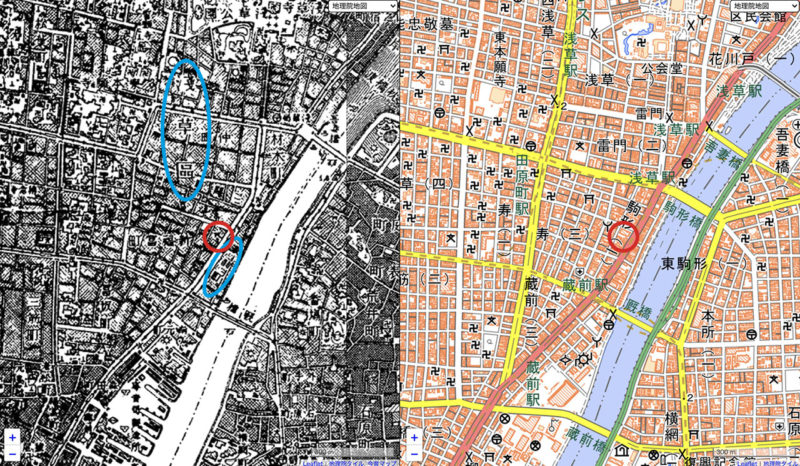

江戸切絵図から見る諏訪社

江戸時代の当社は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の浅草御蔵前周辺の切絵図。

当社は図の右下あたりに描かれている。

赤円で囲った小さな場所が当社。

「諏訪社」と記してあるのが分かる。

青円で囲っているのが諏訪町や駒形町といった町名。

諏訪町は当社が由来であり、当社はこうした地域の鎮守として信仰を集めた。

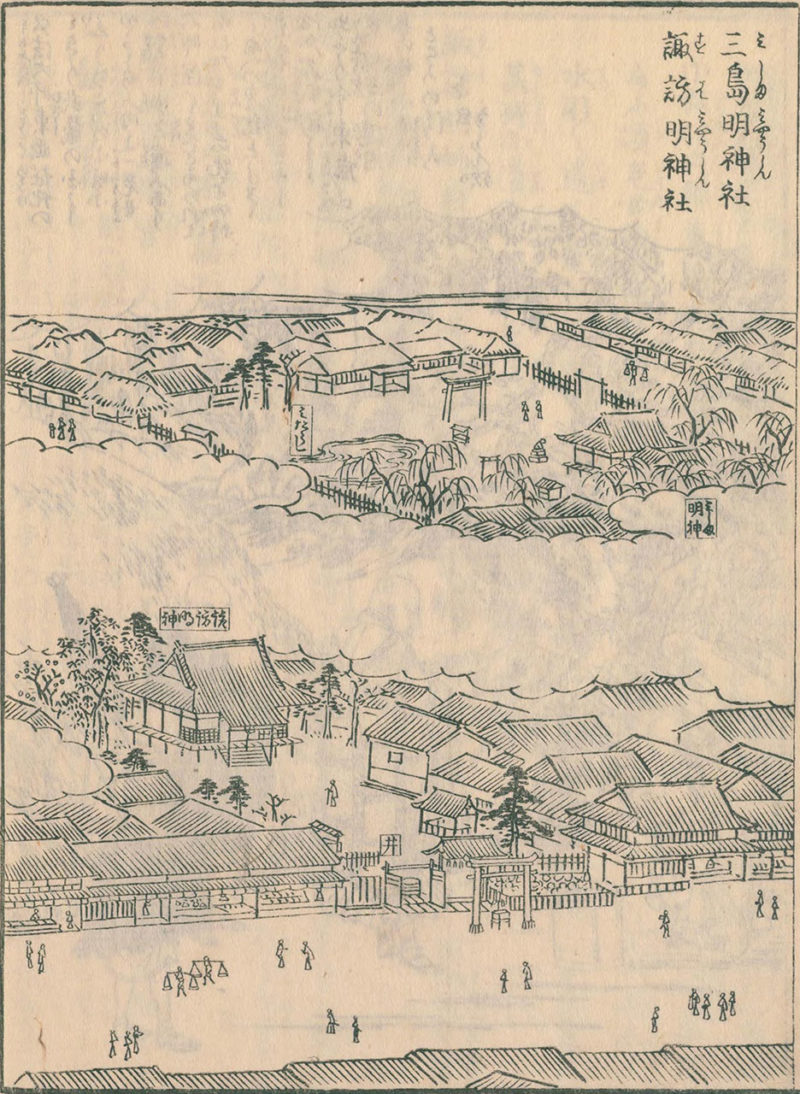

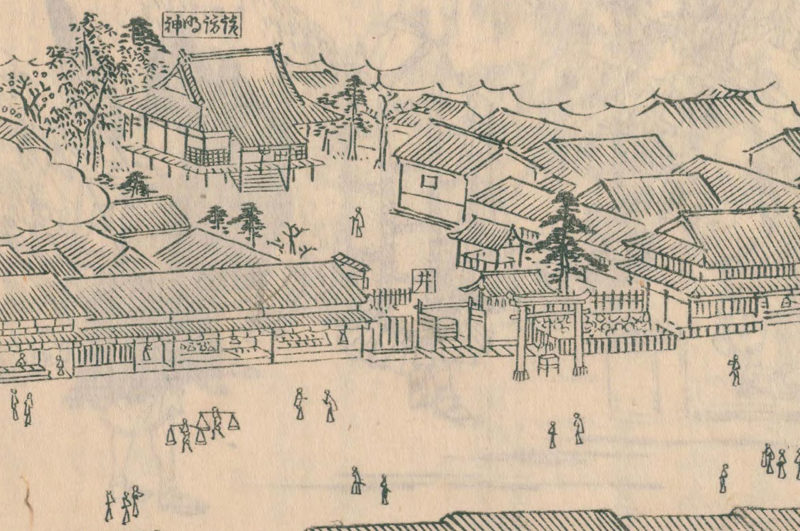

江戸名所図会に描かれた諏訪明神社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「三島明神社 諏訪明神社」として描かれた1枚。

手前に描かれている「諏訪明神社」が当社。

前の通りが今の江戸通りで「浅草寺」雷門へ向かう道のため人の往来も多かったのが窺える。

諏訪明神社

諏訪町にあり。祭神は信州の諏訪に同じく、健御名方命なり。当社の権輿は至って久遠にして来由等詳ならず。(江戸名所図会)

文章項目にはこのようにあり古社であるが御由緒などは当時から不詳であった。

現在は大変手狭な境内であるが当時は現在より境内が広かった事が窺える。

通りでは商店は軒を連ね、その通りに当社の鳥居がはみ出すように建立されているのが分かる。

鳥居の前には賽銭箱的なものが置かれている事から、通りから参拝できるようにもなっていたのであろう。

また当社の門の横には「井」と記してありこれは井戸。

街道を行き交う人々や地域の人から大切にされた井戸だった事が伝わる。

明治以降の歩み・浅草諏訪町は駒形へ編入

明治になり神仏分離。

明治八年(1875)、村社に列した。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

浅草区や諏訪町といった地名も見る事ができる。

昭和九年(1934)、帝都復興計画の一環により浅草諏訪町は駒形に編入となり消滅。

戦後になり境内整備が進む。

平成十六年(2004)、当社のほぼ隣に「バンダイ本社ビル」が竣工。

バンダイ本社は当社の氏子区域となっている。

境内案内

バンダイ本社近く江戸通り沿いの小さな神社

最寄駅の浅草駅からは徒歩3分ほどの距離。

「バンダイ本社」や「駒形どぜう」などが並ぶ江戸通り沿いに鎮座。

「バンダイ本社」や「駒形どぜう」などが並ぶ江戸通り沿いに鎮座。

江戸通り沿いの小さな神社。

注意して歩かないと見逃してしまうほど。

注意して歩かないと見逃してしまうほど。

ビルの合間にひっそりと鎮座している。

ビルの合間にひっそりと鎮座している。

鳥居と銀杏の木。

鳥居と銀杏の木。

鳥居を潜るとすぐ左手に手水舎。

水盤が置かれているが吐水口は蛇口。

水盤が置かれているが吐水口は蛇口。

諏訪梶の神紋が掲げられた社殿

鳥居を入ってすぐ正面に社殿。

鳥居の目の前が社殿でかなり手狭な境内となっている。

鳥居の目の前が社殿でかなり手狭な境内となっている。

『江戸名所図会』では参道が設けられ奥に社殿も描かれていたが現在はぎゅっと詰まった形。

『江戸名所図会』では参道が設けられ奥に社殿も描かれていたが現在はぎゅっと詰まった形。

関東大震災や東京大空襲を経て、戦後の再建にあたり社地が縮小していったのが窺える。

関東大震災や東京大空襲を経て、戦後の再建にあたり社地が縮小していったのが窺える。

拝殿には諏訪信仰の本社である「諏訪大社」(長野県)と同様の「諏訪梶」の神紋。

拝殿には諏訪信仰の本社である「諏訪大社」(長野県)と同様の「諏訪梶」の神紋。

賽銭箱にも諏訪梶が施され当社は古くから「おすわさま」と称され信仰されているのを伝える。

賽銭箱にも諏訪梶が施され当社は古くから「おすわさま」と称され信仰されているのを伝える。

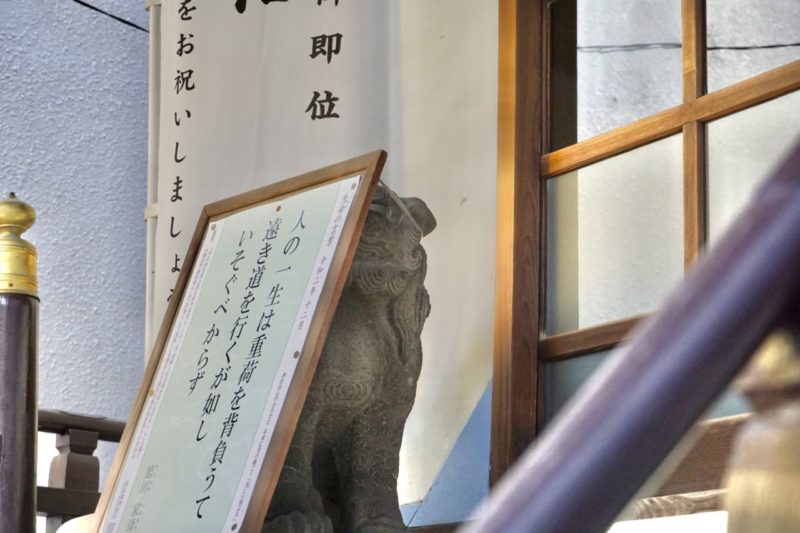

拝殿前に置かれた古い狛犬・小さな稲荷社

拝殿前には一対の狛犬。

台座もないため奉納年などは不詳。

台座もないため奉納年などは不詳。

江戸尾立や擬宝珠を載せた頭などその造形などからおそらく江戸時代のものではなかろうか。

江戸尾立や擬宝珠を載せた頭などその造形などからおそらく江戸時代のものではなかろうか。

吽形は看板が立てかけられて分かりにくいがやはり古い狛犬。

吽形は看板が立てかけられて分かりにくいがやはり古い狛犬。

鳥居のすぐ右手にひっそりと置かれた稲荷社。

小さなお稲荷様だが神狐像も置かれている。

小さなお稲荷様だが神狐像も置かれている。

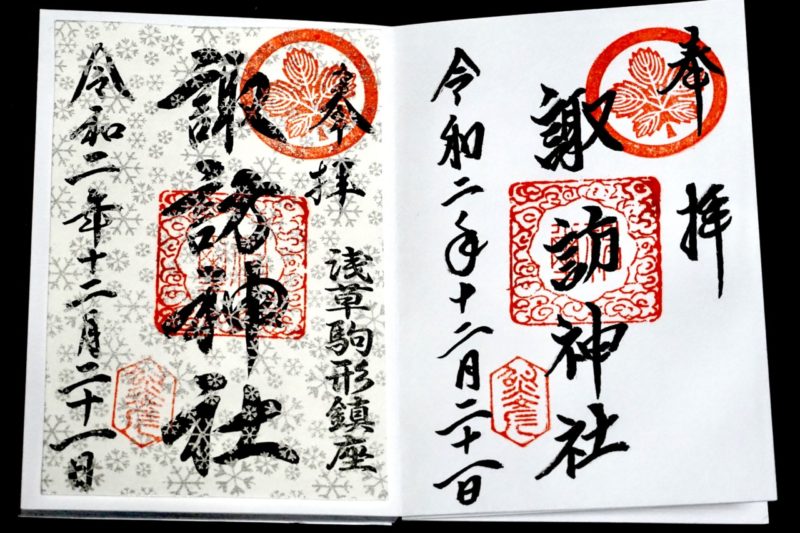

御朱印は和紙を使用した季節限定御朱印も

御朱印は社殿の左手奥にある社務所にて。

とても丁寧に対応して頂いた。

とても丁寧に対応して頂いた。

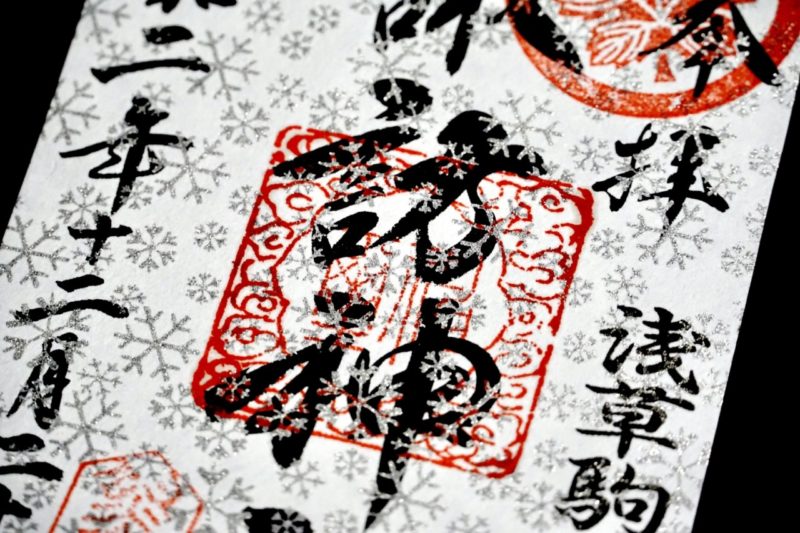

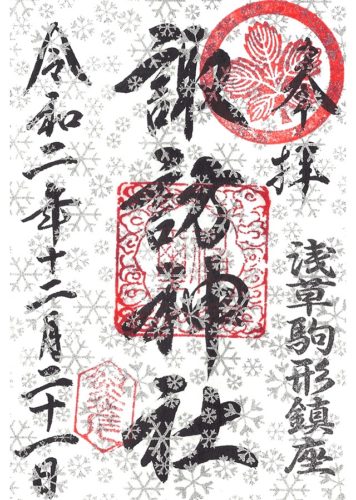

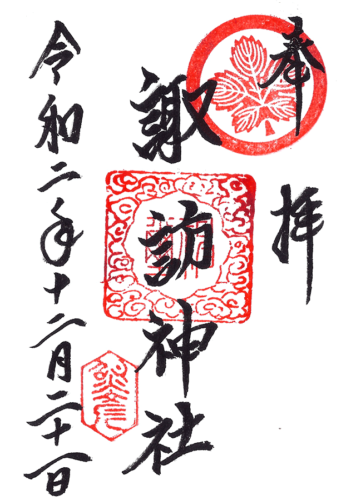

御朱印は中央に「神璽」の朱印、左上は梶の葉の神紋。

2020年夏頃より和紙を用いた季節限定御朱印も用意。

2020年夏頃より和紙を用いた季節限定御朱印も用意。

こちらは2020年冬季限定の御朱印で雪結晶の美しいもの。

こちらは2020年冬季限定の御朱印で雪結晶の美しいもの。

所感

駒形周辺の鎮守とされた当社。

旧町名の浅草諏訪町は当社を由来とした町名で地域の鎮守「おすわさま」として崇敬を集めた。

鎌倉時代以前より創建と伝わる古社で、江戸時代には「浅草寺」の寺領の一社として栄えた。

『江戸名所図会』にも描かれたように浅草諏訪町・駒形周辺で崇敬を集めた神社だった事が窺える。

当時は今よりは境内が広かったようだが、現在はとても手狭な境内。

交通量や人の往来の多い江戸通り沿いにありながらも、注意しないと気付かず通り過ぎてしまう程。

社地は縮小しているものの神社として残されているのは嬉しい。

こうした小さな神社だが御朱印対応もして下さるのは有り難い。

バンダイ本社や駒形どぜうなど駒形の名物も近くにあり、地域の変遷を見守る良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節に応じて様々な和紙の御朱印を授与。(詳細:公式Instagram)

- 2020年冬季限定

- 通常

参拝情報

参拝日:2020/12/21

コメント